|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wie ich Peru entdeckte – Wie komme ich hin? – Es gelingt! Flucht vor der Zivilisation – Überfahrt – Panamakanal – Callao, ein tropischer Hafen – Die Streichholzstrafe – Kitschpaläste und Wellblechwigwams – Luxusautos und Importschund – Die Kreolin

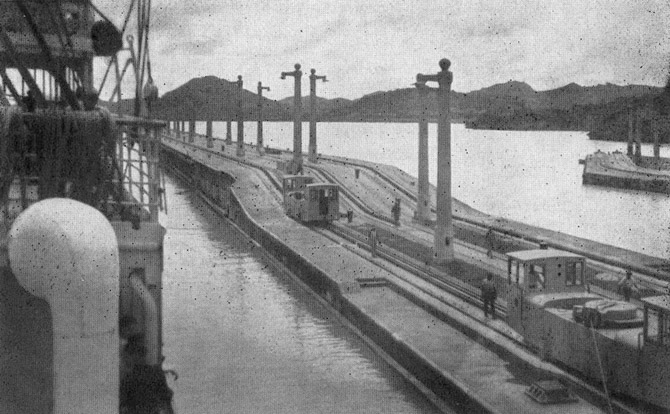

Als ich eines schönen Tages wieder so weit war, daß ich wußte, ich muß um jeden Preis aus Europa fort, da blieben mir nur zwei Möglichkeiten: entweder ich ging nach Rußland oder nach Südamerika; d. h. entweder dahin, wo keine europäische Zivilisation mehr ist, oder dahin, wo es noch keine gibt. Aber die russische Sprache ist sehr schwierig zu lernen, und ohne Beherrschung der Sprache in Land und Volk einzudringen, ist nicht gut möglich. Spanisch hingegen ist leicht erlernbar. Ich stürzte mich also auf die Literatur und sah aus allem, was ich zu lesen fand, daß Peru das interessanteste und unerschlossenste aller Länder zwischen Venezuela und Patagonien ist und daß es neuzeitliche Berichte über das innere Peru bis heute nicht gibt. Das Land liegt ungünstig, war bis 1918, vor Eröffnung des Panamakanals, nur durch den weiten Seeweg um das Kap Hoorn erreichbar und besitzt im Innern weder Bahnen noch Straßen, ja nicht einmal Wege. Heute gehen alle Verbindungen nach der Westküste durch den Kanal. Das bedeutet, daß man heute wesentlich schneller hinkommt, bedeutet, daß die bisher zu abgelegenen, wenig besuchten Länder der Westküste in den kommenden Jahren immer mehr in den europäischen Gesichtswinkel rücken werden. In Nordamerika, das freilich näher dran ist, ist darum dieses Interesse schon länger aktuell. Dieses Land mußte ich kennenlernen! Und zwar gründlich, mit eigenen Augen und von möglichst vielen Seiten. Die übliche Reise von einer Hafen- und Küstenstadt zur anderen und höchstens noch bis zur letzten Bahnstation, oder die großen Ströme aufwärts, solange sie schiffbar sind, das war nichts für mich, das ist schon oft gemacht worden. Mein Interesse beginnt da, wo die Eisenbahn und mit ihr die Zivilisation aufhört.

Ich mußte also, da man über den Ozean nicht tippeln kann, versuchen, die notwendigsten Mittel aufzutreiben, um die Unkosten der Reise zu decken, und außerdem wollte ich auf dieser Wanderschaft arbeiten, schreiben, zeichnen und photographieren. Dieses gelang mir auch. Allerdings war die Summe, die ich bekam, nicht sehr groß. Sie reichte gerade für die Schiffskarte, für einen Photoapparat, Filme und Zubehör, Gewehr und Munition und die notdürftigste Ausrüstung. Für mich blieb nichts übrig.

Nun brauchte ich noch einen Begleiter, denn ganz allein durch die Wildnis zu gehen, wäre doch etwas zu gewagt gewesen. Es mußte ein gesunder, kräftiger Mann sein, der vor Strapazen und Entbehrungen nicht zurückschreckt, und der außerdem, da ich kein Geld hatte, in der Lage war, die Kosten der Reise selbst zu bestreiten. Ein Zufall verschaffte mir diesen Kameraden. Ich kannte in Paris einen jungen Deutschen, der mich eines Tages, als ich nach Berlin fuhr, zur Bahn brachte. Fünf Minuten vor Abgang des Zuges hatten wir folgendes Gespräch:

»Wann sehen wir uns wieder?«

»So bald nicht, ich gehe nach Peru.«

»Was, Sie auch? Da will ich ja auch hin!«

»Gut, dann gehen wir zusammen!«

»Abgemacht, schreiben Sie mir!«

»All right!«

Der Zug fuhr ab, und einige Wochen später schifften wir uns in La Pallice auf einem der Schnelldampfer der Pacific-Steam-Navigation-Company, die das ganze Jahr zwischen Liverpool und der Westküste von Südamerika hin und her pendeln, ein. Das Schiff geht von Vigo aus schnurgerade über den Ozean, legt zum erstenmal an den Bermudainseln an, dann in Habana, passiert den Panamakanal, dieses gigantische, mit echt amerikanischer Frechheit mitten in die Wildnis hineingebaute moderne Zivilisationswerk, fährt an der Küste entlang nach Süden und erreicht am einundzwanzigsten Tag Callao (El Callao = die Zunge), Perus bedeutendsten Hafen, 1537 gegründet und in den letzten Jahren von einer amerikanischen Firma bedeutend ausgebaut. Es reist sich ganz hübsch auf diesen Kästen, selbst wenn man aus Mangel an Überfluß dritte Klasse fahren muß, die Verpflegung ist erträglich und im übrigen alles recht sauber und ordentlich. Natürlich hat der erstklassig steifgefrorene Engländer für das Volk der Drittklassigen, für Auswanderer, Künstler und ähnliches Gesindel, nur geringes Verständnis. Nur wenn er einen Smoking anhat und mindestens im Salon zweiter sitzt – was zur Voraussetzung hat, daß sein Scheckkonto in Ordnung ist –, dann hat er sogar gegen die Anwesenheit eines Schriftstellers nichts einzuwenden. Einen Smoking besaß ich noch. Ich warf mich jeden Abend in dieses unvermeidliche moderne Möbel, dessen Wirkung einer Tarnkappe gleichkommt, ging durch eine niedrige, eiserne Tür einen langen, sozusagen unterirdischen, Gang und befand mich, über eine Treppe steigend, mitten im Salon zweiter Klasse. Und siehe da, niemand, weder von den Passagieren noch von den Offizieren und Mannschaften, vermutete unter meinem Flaus einen armen Zwischendeckler.

Der Dampfer bleibt vor Callao draußen liegen, und man schifft sich mit einer der Motor-Lanchas, die ihn wie hungrige Haie umlagern, aus. An der Zollstation sieht man Gestalten herumlehnen, gegen die Murillos Melonenesser elegante Bügelfaltenkavaliere sind, sieht den Mastenwald des Segelhafens, Hütten, Kneipen, Gewinkel, Gerümpel, schmutzig und malerisch, Palmen, Pelikane und Aasgeier, ein von einem tropischen Rembrandt hingepinseltes Hafengelumpe, und macht bei der Gepäckrevision gleich Bekanntschaft mit einer charakteristischen peruanischen Einrichtung: der Streichholzkontrolle. In Peru ist alles monopolisiert, so auch (wie neuerdings auch bei uns) die Streichhölzer. Wehe dem Reisenden, der ahnungslos noch eine Schachtel ausländischer Streichhölzer in den Tiefen seines Anzuges schamhaft verbirgt, eine Strafe von fünfzig Dollar ist ihm sicher. Natürlich war ich einer dieser Ahnungslosen. Die spanische Bekanntmachung verstand ich nicht – mein Freund übersetzte sie mir zwar mit großem Eifer, aber mein Interesse für amtliche Bekanntmachungen ist so wenig ausgeprägt, daß ich mich schon aus diesem Grunde in Europa nicht ganz wohl fühle. Man entdeckte zwei Schachteln Pariser Streichhölzer in meiner Hosentasche, die der Beamte, ein kaffeebrauner Mestize, mit dem triumphierenden Gesichtsausdruck eines Wahnsinnigen zu dem Obergewaltigen trug. Aber er hatte sich verrechnet: ich zog ein Schreiben des peruanischen Konsulats aus der Tasche, das verlangte, daß mein Gepäck zollfrei zu behandeln sei. Der Mestize war schwer enttäuscht wegen der entgangenen Fangprämie und spülte seinen Kummer mit einem unverdünnten Whisky hinunter, zu dem ich ihn einlud.

Dann biegt man um die Ecke und steht auf einmal auf einem lächerlich neckischen Anlagenplatz mit städtisch angepflanzten Palmen, die vermutlich von uniformierten Magistratsbeamten abgestaubt werden, und eitel marmorpolierten Ruhebänken im Empirestil – und so ist es hier immer: schiefe Hütten, ungepflasterte, schmutzige Straßen, und daneben wunderschöne Kitschmonumente aus Basalt; überall herrenlose Hunde, die noch nie ein Steuerzeichen gesehen haben, und überall auf alten und neuen Mauern reglos lauernde schwarze Geier, die der Limener seine Reinlichkeitspolizei nennt, die alle Abfälle rasch, gründlich und kostenlos beseitigt. – Man besteigt einen Autobus und rast durch das Indianerviertel: Häuser aus Lehm, ohne Zentralheizung und Warmwasser, dafür haben wir hier die Tropensonne, und alles Erdgeschoß, flach und trostlos. Dann saust der Bus nach Lima, eine knappe Stunde Fahrt auf einer wirklich asphaltierten Autostraße, die die gelbe, vegetationslose Sandwüste in schnurgerader Linie durchschneidet. Man schaut interessiert nach links und rechts und sieht hin und wieder einen viereckigen, dachlosen Lehmstall, hält das anfänglich für die Stadt Lima und ist dann überrascht, am Ende doch noch in einer wirklichen Stadt zu landen und auf einer Plaza zu stehen, die auch in Nizza sein könnte, wenn man sich den von dem Eroberer Pizarro auch aus Lehm erbauten Dom wegdenkt. Die Kirchen, deren es fast mehr gibt als Banken, alle aus dem sechzehnten Jahrhundert, geben der Stadt mit ihrer spanisch-maurisch-barocken Zuckerbäckerarchitektur das monumental bizarre Gepräge: dieser Stadt, die aus dem hübschen ländlichen Kolonialstil seit dem Kriege ziemlich rasch in die nordamerikanische Cityarchitektur hinüberwächst. Sie schießt in den letzten Jahren wie ein Park seltsamer exotischer Gewächse aller Stilarten und ‑unarten mit Urwaldgeschwindigkeit aus dem Wüstenstaub, vielartig und vielfarbig wie die Rassen, die hier hausen. Es wird fieberhaft gebaut; es kann einem passieren, daß man nach drei Wochen eine Straße nicht mehr wiedererkennt, weil inzwischen ein ganzes Viertel verbaut worden ist.

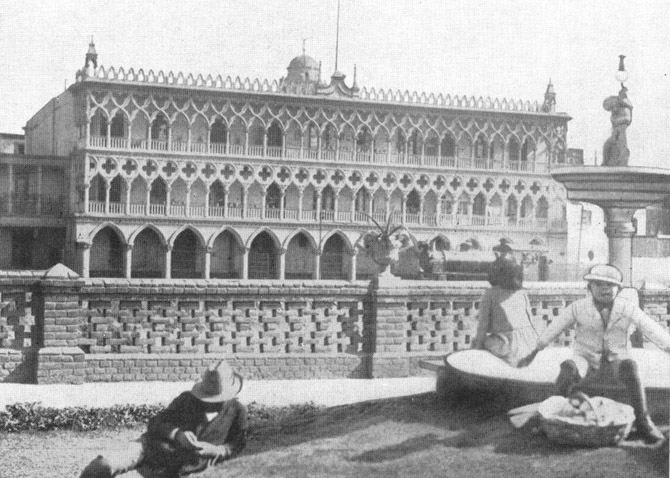

Lima, Hauptstadt des Landes, gegründet 1535 von Pizarro, am Rio Rimac und am Fuße des Cerro San Cristobal, etwa zwölf Kilometer vom Meere entfernt gelegen, ist mit seinen zweihunderttausend Einwohnern eine sonderbare Mischung von Paris und Kleinstadt, eine permanente Ausstellung aller Architekturen, die es gibt, und derjenigen, die es nicht gibt. Französisch geschnörkelte und industriell-gradlinige Geschäfts- und Wohnhäuser, chinesische, arabische, maurische Villen, Villen in Barock und Renaissance und moderne (und solche, die alles das zusammen auf einmal sind), das stilechte italienische oder spanische Landhaus neben dem simplen Thüringer Fachwerkhäuschen, hier vollendeter Geschmack, dort groteske Barbarei – wenn es nur aus Stein ist und so protzig wie möglich, dann ist der Limeño schon zufrieden. Da ist zwischen alten Bretterhütten und Lehmbaracken eine Kopie des Dogenpalastes an den Bahndamm hingepflanzt (aus Holz), und die Villa eines reichen Sonderlings, die zweieinhalb Millionen Mark gekostet hat, ist bis aufs I-Tüpfelchen einem italienischen Renaissancepalast nachgebildet mit geschnitzten Holzdecken, kostbaren echten Möbeln, reizenden Kitschbildern und sogar einem von einem Dekorationsmaler kopierten Tizian, mit einem Wort, ein sehr teurer Steinbaukasten. Und da lebt nun der Besitzer und geht stolz in seiner Besitzung umher (vielleicht in der Tracht des sechzehnten Jahrhunderts), will nichts von den Weibern wissen, weil sie ihn nur wegen seines Geldes heiraten möchten (ein anderer Grund wäre wohl auch schwer auszudenken), und haust in seiner originalgetreuen Burg, weltabgeschieden und allein – mit seiner Sekretärin.

Die fieberhafte und nicht immer geschmackvolle Hast, sich die neuesten Errungenschaften der Zivilisation anzueignen, um auch mitreden zu können, diese für junge, sich erst entwickelnde Länder charakteristische Erscheinung kann man in Lima noch gut beobachten. So mußte ich staunen über die dortigen Friseure. Man liegt da in einem drehbaren Fayencestuhl hingegossen, wird rasiert, frisiert, massiert und manikürt, ein Indioboy poliert dir dabei die Stiefel, ein anderer liest die Zeitung vor, und der dritte dreht das Grammophon an, alles zu gleicher Zeit. Der Spaß kostet zwanzig Mark – spielt keine Rolle. Das leicht verdiente Geld wird auch leicht ausgegeben. (Lima ist nach Habana die teuerste Stadt der Welt.) Hundert Kilometer weiter im Innern ist Seife ein unbekannter Komfort.

Luxus der Ausländer, Armut der Ureinwohner, verschwenderische Freude an geschmacklosen Denkmälern; wo nur ein Plätzchen frei ist, wird ein Monumentchen hingebastelt; zuerst ist die Anlage da, dann kommt noch lange nicht das so dringend notwendige Straßenpflaster; glänzende Fassaden und weniger glanzvolle Kehrseiten; kolossale Raumverschwendung in Plätzen und Räumen – der Boden ist noch billig – und die schmutzstarrenden, wie die Pest stinkenden Wellblechwigwams der Indianerviertel, die aussehen wie verwahrloste wüste Schrebergärten; ein neuer Justizpalast, der sieben Millionen Soles kosten soll und dem ein halbes Stadtviertel weichen muß; hochstelzige Forddroschken, die wunderbarerweise nicht bei jeder Kurve umkippen, das neueste amerikanische Luxusauto, das kaputtgerast wird, längst bevor es bezahlt ist, letzte Pariser Toiletten, pompöse Schaufenster, Lichtreklamen, Kinos, Warenhäuser, katholische Prozessionen und chinesische Spielhöhlen – die Zivilisation marschiert mit all unserem schillernden, charakterlosen Schund, aber auch schon mit modernen Kliniken und Krankenhäusern, Licht- und Wasserleitung und asphaltierten Straßen, wenn auch vorläufig und noch einige Zeit nur in der Stadt. Hinter der Cordillere, die bläulich herschimmert, verliert sich Europa, Nordamerika und Spanien, und die Landessprache weicht dem Indianerdialekt. – Die in der Stadt lebenden Indianer sind Mischlinge, Cholos, das Proletariat des Landes. Zuweilen, wenn auch selten, begegnet man einem Serano, dem Bergindianer, den irgendein Anlaß zum erstenmal in seinem Leben in die Stadt führt und der sich in der ihm fremden Umgebung wunderlich genug vorkommt. Ich beobachtete einen solchen Trupp halbwilder Burschen, der mich anmutete wie ein Rudel scheuer Tiere, das sich verlaufen hat. Barfuß, in grellfarbige, schafwollene Ponchos gewickelt, tappten sie behutsam daher, einer hinter dem anderen, an den Hauswänden entlang, alle Augenblicke stehenbleibend und alles, was ihnen vor die Augen kam, staunend neugierig begaffend. Keiner hatte Gepäck oder Proviant bei sich, und doch waren sie aus ihrer einsamen Bergwelt ohne Zweifel wochenlang zu Fuß hergewandert, um die »große Stadt« zu sehen.

Was dem Fremden außerdem zuerst noch in die Augen springt, das ist die Kreolin. Das beruht zwar auf Gegenseitigkeit, denn auch sie, die strengbehütete Señorita, die nie ohne Begleitung der wachsamen Mutter die Straße betritt, knallt dem exotischen Fremdling – ohne oder mit Einverständnis der Mama – ihre Orchideenaugen rückhaltlos entgegen. Der Weiße ist, in jedem Sinne des Wortes, sehr angesehen – weil er weiß ist. Ist er gar noch Deutscher, dann hält man ihn ganz unverdienterweise für eine Art höheres Wesen. Die Kreolinnen sind bekanntermaßen schöne Frauen. Sie haben es darum auch nicht nötig, intelligent zu sein. Interessen: Kirche, Toiletten, Fußball, Stierkampf, Familie und Heirat. Literatur unbekannt. Fast wie bei uns. Ihre Hautfarbe, weder weiß noch dunkel, schimmert in dem undefinierbaren Goldton, der uns ebenso fremdartig wie schön erscheint, den sie selbst jedoch nicht zu schätzen weiß. Sie möchte für ihr Leben gerne schnee- oder käseweiß sein und pudert sich, um diesen vermeintlichen Defekt zu beheben, nicht selten so stark, als wäre sie in die Mehltruhe gefallen. So schätzt jeder immer das, was er nicht hat.

Wir hielten uns nicht länger in der Hauptstadt auf, als unbedingt nötig war. In der Stadt muß man im Hotel wohnen, und des lieben Ansehens wegen möglichst nicht im allerschlechtesten – ein teurer Spaß, der in unserer Kalkulation nicht vorgesehen war. Der Zweck dieses Aufenthalts war in der Hauptsache, ein behördliches Empfehlungsschreiben zu erlangen, das uns in dem fremden Lande legitimieren und uns gewisse Facilidades verschaffen sollte, Erleichterungen, die wir voraussichtlich sehr nötig hatten. Also mußten wir die bei Behörden übliche Wartezeit abbüßen und drei Wochen lang geduldig antichambrieren, wobei wir zwar nicht die einzigen waren. Die Vorzimmer des nagelneuen Ministerio de Fomento waren überfüllt von Interpellanten; bärtige, derb bestiefelte Kolonisten aus der Montaña, die ihre Riesenhüte bescheiden in harten Fäusten halten, die vornehme Señora in der schwarzen, altspanischen Mantilla, der Deputierte mit der unvermeidlichen internationalen Aktenmappe, und der barfüßige, kokakauende Indio, der, in seinen Poncho gewickelt, gelassen stundenlang in der Ecke steht, bis ihm ein Wink des Beamten erlaubt, sein bescheidenes Anliegen vorzubringen.

Endlich wurden wir beim Minister des Innern vorgelassen. Der Minister war sehr interessiert, zu hören, daß ich das innere Peru, das nicht einmal der Peruaner selbst kennt, bereisen und über meine Eindrücke in Wort und Bild in Deutschland berichten will. Ein freiwilliger Propagandist des armen, unbekannten, unzivilisierten Peru – das kommt nicht alle Tage vor.

Wer die Absicht hat, in die berühmte und berüchtigte peruanische Urwaldwildnis zu gehen, gilt in der Küstenzone natürlich als übergeschnappt. Fast jeder, der von unserer Absicht hörte, Europäer wie Peruaner, konnte ein mitleidiges Lächeln nicht unterdrücken. »In die Montaña wollen Sie? Was wollen Sie denn da? Schlangen züchten? Oder Schmetterlinge sammeln? Alles Gute! Viel Vergnügen!«

Daß meine Reise so, wie ich sie machen mußte, fast ohne Mittel und mit primitivster Ausrüstung, ausgestattet mit nichts als meiner Entschlossenheit, kein Geschäft war, das wußte ich, so schlau war ich auch. Geschäfte macht man im Büro, nicht im Urwald.

Der Minister übergab uns ein Empfehlungsschreiben, das alle amtlichen Stellen anwies, uns alle der Reise dienlichen Erleichterungen zu gewähren; im Einwanderungsamt erhielten wir einige hübsch gezeichnete Landkarten – die sich später als nicht ganz zuverlässig erwiesen – und die Limener Zeitungen ließen sensationell aufgemachte Artikel über unsere Reise vom Stapel. Alle peruanischen Behörden standen meinem Unternehmen, das allerdings im Interesse der Erschließung des Landes lag, von Anfang bis zu Ende anerkennend und fördernd gegenüber. Und da in Lateinamerika alles, was deutsch ist und aus Deutschland kommt, auf jeden Fall mit Note eins zensuriert wird, begegneten wir überall noch ganz besonderen Sympathien.

In Lima, der tropischen Kreolenstadt, leben auffallend viele waschechte Bayern, Angestellte dortiger Handelshäuser und Banken. Bei einem dieser Freunde deponierten wir alles überflüssige Gepäck, Rohrplattenkoffer, Paletot und Lackschuhe, Gegenstände, die da, wo wir hinwollten, voraussichtlich nicht sehr wertvoll waren und die wir wohl bestimmt entbehren konnten.

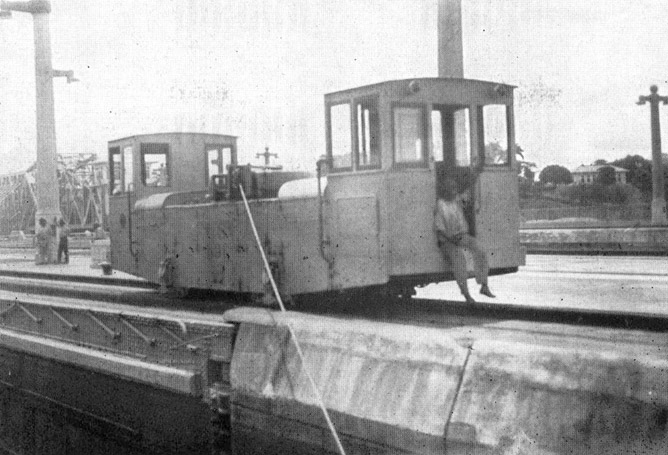

Elektrische Leitlokomotive am Panamakanal

Betondämme des Panamakanals im Urwaldsee

Der nachgeahmte Dogenpalast in Lima

Im Villenviertel von Lima (Aquarellzeichnung des Verfassers)