|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die höchste Minenstadt der Welt – Kino in der Kirche – Bahnen auf dem Papier – Auto auf Schienen – Huachon – Der Brüllberg – Der Urwald beginnt; die Braue des Waldes – Huancabamba, die letzte Poststation

Nachdem wir Cuzco aufgegeben hatten, wollten wir uns nun so rasch wie möglich den nordöstlichen und nördlichen Gebieten Perus zuwenden, denen mein Hauptinteresse galt. Das einfachste war, wir benutzten die Bahn, soweit sie geht. Die Strecke von Oroya nach Cerro de Pasco gehört den Yankees. Wir ließen uns von dem USA.-Vertreter unseren Freifahrtschein prolongieren und erreichten in einem Tag die Endstation Cerro de Pasco. Die spanische Sprache ist ungemein wohlklingend. Unter Ortsnamen wie Jarina, Chorillas, Juancito, La Pedrera, Santa Maria de Shiari, Vista Allegre, Flor de Limon, Huatapi und Requeña stellt man sich unwillkürlich ebenso prunkvolle Örtlichkeiten vor. Alle diese Stationen auf der Strecke nach Cerro, die einer Fahrt durch die Dolomiten gleicht, bestehen aber entweder aus einer Tafel, die die Aufschrift trägt, oder aus einer der bekannten Steinhütten oder aus einer Pferdekoppel mit einem Holzschuppen. Mehr läßt sich, so sehr man die Augen auch anstrengt, nicht entdecken. Erst Cerro de Pasco, das sieht man schon bei der Einfahrt zwischen qualmenden Grubengebäuden und Schachttürmen, ist eine wirklich vorhandene Stadt mit echten Häusern aus Lehm, nicht viel anders aussehend als die anderen Minennester, nur daß das nun die höchste Minenstadt der Welt ist und auch die kälteste und trostloseste.

Am Bahnhof umringte uns sofort ein Rudel zerlumpter halbindianischer Lazzarones, die sich um unser Gepäck balgten. Da wir mit unseren drei Sachen nicht alle dreißig Kerle in Verdienst setzen konnten, so gaben uns diejenigen, die bei dem Handgemenge zu kurz gekommen waren, das Geleit bis zum »Hotel«, teils um der Sensation unserer Ankunft willen, teils aus der inbrünstigen Hoffnung, die in den schwarzen Augen dieser armen Teufel leuchtete, daß von so reichen Herren, wie Weiße auf jeden Fall sind, doch noch durch eine wunderbare Fügung des Himmels ein Trinkgeld abfallen könnte.

Auch Cerro hat (wie könnte es anders sein?) seinen Kientopp, nur daß er hier in eine alte spanische Kirche eingebaut ist. Demnach scheint die Kirche in diesem industrialisierten Gebiet nicht in allzu hohem Ansehen zu stehen. Es gab hier, wo die verrosteten Bahngleise im Pampagras enden, zwei Tagemärsche vor dem Urwald, die »Gräfin Mariza«. Da war ich doch froh, daß ich nach Peru gereist war. Möglicherweise hätte es das Stück in Europa gar nicht mehr gegeben!

Ingenieure luden uns ein, das einige Stunden westlich gelegene Vanadium-Bergwerk zu besuchen. Es gibt auf der ganzen Erde nur zwei Vanadium-Vorkommen; das eine davon ist das bei Cerro. Ganz interessant, aber ich hatte genug von den Bergwerken. Wir erkundigten uns nach der Reiseroute in die Montaña und hörten, daß man von Cerro nach Norden über Huanuco in das Gebiet des oberen Marañon gelangt. Es seien aber, hieß es, durch dieses Gebiet bis jetzt nur einzelne Weiße durchgekommen, denn am oberen Marañon lebten Menschenfresser. Nun, wir waren auch einzelne Weiße. Und Menschenfresser gibt es in Europa auch. Ich finde es von den indianischen Menschenfressern sehr nett, daß sie, im Gegensatz zu anderen Mördern, aus ihrer Veranlagung kein Geheimnis machen, sondern sie so unverhüllt verbreiten, daß man schon viele Tagereisen vorher vor ihnen gewarnt wird. Außerdem hatte ich bald heraus, daß man von den Schauermärchen über die Wilden, die einem in halbzivilisierten Gegenden serviert werden, ruhig neunzig Prozent abziehen darf. Sie entspringen dem komischen Ehrgeiz der Halbfarbigen, die sich zur weißen Rasse zählen wollen, sich von den Indios zu unterscheiden, und darum verleugnen und verleumden sie ihre Stammväter. Nichts in der Welt hätte weder meinen Freund noch mich abgehalten, durch das Marañongebiet zu gehen, wäre nicht eine Überlegung gewesen: im Osten lagen die deutschen Siedlungen, von deren Existenz ich vor meiner Reise noch nichts gewußt hatte. Wandten wir uns nach Norden, dann kamen wir so weit ab, daß es ein Ding der Unmöglichkeit wurde, das Siedlungsgebiet zu erreichen. Auf einen Besuch unserer Landsleute wollten wir aber aus mehr als einem Grunde nicht verzichten, und das Marañongebiet war ja auch auf dem Rückweg von Norden her zu erreichen.

Wir fuhren eine kurze Strecke zurück nach Tambo del Sol (Sonnenhaus), auch wieder so ein übertriebener Name – von der Sonne war auf dieser hochgelegenen windkalten Puna, der Hochebene zwischen der Weißen und der Schwarzen Kordillere, nichts zu sehen. Wir hockten den ganzen Tag in dem einzigen Haus, aus dem die Ortschaft besteht, mit tropfenden Nasen vor dem Kaminfeuer, in das unser Wirt einen Urwaldbaum nach dem anderen schob. Hier oben wächst zwar nur Pampagras; aber der Stationsleiter sitzt an der Quelle: das Gefährt, das uns transportieren soll, dient sonst in Ermangelung von Personenverkehr hauptsächlich dem Holztransport aus den tieferen Regionen. Das, was unser jetzt harrte, nennt sich Ucayalibahn, so genannt, weil sie bis zum Ucayali geht – auf der Landkarte natürlich nur, nur punktiert, projektiert. Hier ist alles projektiert und viel projektiert und schon lange projektiert. Und manchmal gibt es sogar teilweise verwirklichte Projekte, wie diese Schmalspurbahn zum Beispiel, die lebhaft an Hugo Haases Achterbahn erinnert. In zwölf Jahren ist tatsächlich ein Stück von ihr gebaut worden, etwa siebzig Kilometer, mit wirklich echten, wenn auch etwas dünnen, wackligen Gleisen. Ob man auf diesen Makkaronis mit einer ehrlichen Lokomotive fahren kann, ist eine andere Frage. Man mutete uns derartiges auch nicht zu; sondern wir fuhren mit einem Auto-Carril, das ist ein Auto, das auf Schienen läuft und trotz tausend engen und engsten Kurven an den einladend herauf gähnenden Abgründen wunderbarerweise vorbeifliegt statt hinunter. Nach einigen Stunden sieht man in senkrechter Blickrichtung unter sich das Gebirgsnest Huachon liegen wie aus einer Miniaturspielzeugschachtel geschüttet. Aber die Spiralen des Gleises müssen einen ganzen Gebirgsstock umkreisen, bevor sie endlich hinunterkommen, und dann ist man, mehr tot als lebendig, der Sonne wiedergegeben, wenn auch nur, solange sie scheint. Wir sind in einem tiefen Talkessel, in den sie einige Stunden des Tages wie in einen Schacht hineinleuchtet. Aber der Boden dieses Schachtes liegt immer noch sehr hoch, und morgen geht es erst recht wieder in die Höhe, über die zweite Andenkette hinüber, und dann der Sonne entgegen. Denn wir reisen nach Norden – und das heißt hier zur Sonne.

Señor Sanchez lädt uns in sein Haus und kratzt uns auf seinem blechernen Grammophon einige bezaubernde Tangos vor. Der Tango ist Südamerikas tönende Seele. Der nächste Tag vergeht mit der Ausfindigmachung eines Führers, dem Mieten von Maultieren und dem Einkauf von Proviant. Señor Sanchez, der uns bei diesen Besorgungen mit wichtigem Eifer unterstützt, ist Besitzer einer Tienda, eines Kramladens, und möchte uns am liebsten den ganzen Laden aufhalsen; aber die Rücksicht auf unseren schmalen Geldbeutel erlaubt uns nicht allzu große Sprünge. Während mein Freund sich mit dem Maultiertreiber herumstreitet, mache ich einen Spaziergang und benutze die Gelegenheit zur geheimen Anfertigung eines Aquarells der seltsam wilden Felslandschaft.

Am nächsten Tag in aller Frühe ging es los – ein Peon, zwei Packtiere und zwei Reittiere – durch Felsschluchten bergauf im gemütlichen Mulaschritt. Der Himmel ist azurblau, die Luft rein und leicht; vergnügt steigt der blaue Qualm meiner Pfeife in die würzige, schwebende Hitze. Eine gesegnete Gegend: keine Reisenden, keine großsprecherischen Touristen, kein Haus und kein Hotel, in dem Herr Meyer aus Chicago beim opulenten Frühstück sitzt. Hoch am Gebirgsbach die Indianerhütte ist genau so, wie wir sie uns in unseren Knabenträumen vorgestellt und gebaut haben: übereinander gelegte Steine, die Ritzen mit Moos verstopft und das ganze mit dürrem Bergheu zugedeckt. Eine elende Hütte zwar, wenn man bedenkt, daß man da wohnen müßte, kein Gas, kein elektrisches Licht, nicht einmal eine Kerze, keine Zentralheizung, kein Bett, kein Stuhl – kein Dichter wohnt schlechter. Aber was heißt hier wohnen? Diesen Begriff kennt man hier nicht, also ist der Vergleich mit unseren Verhältnissen auch nicht angebracht. Hier ist man in der Sonne, und die Sonne ist hier immer; kein Tag im Jahr ohne sie; da kann man auf vieles verzichten. Hütten sind zum Schlafen da, für die Nacht, und wenn man geschlafen hat, scheint die Sonne und alles ist gut. Wie merkwürdig bekannt mir diese Landschaft der kurzgrasigen Berghalden vorkommt mit den fremdartigen Sträuchern, die mir gar nicht fremd sind! Hier habe ich hinter jedem Gebüsch gelegen, um mich mit Bogen und Tomahawk an den Feind zu schleichen. Aber der peruanische Gebirgsindio schleicht nicht an den Feind heran. Er baut, wie wir sahen, noch in viertausend Meter Höhe friedlich seine Papitas und Camotas. – Peru ist die Heimat der Kartoffel.

Vor dem Überschreiten des Passes hielt unser Arriero bei einer Steinhütte. Zwei Seranas waren mit dem Bepacken von Mulas beschäftigt, ein paar Kühe weideten im steinumgrenzten Pferch, eine indianische Alm. Die Weiber boten uns gastfreundlich eine Kürbisschale Milch und schlossen sich an. Sie waren bei unserer Ankunft schon reisefertig, also hatte unser Führer wahrscheinlich die gemeinsame Reise mit ihnen verabredet. Die Indios gehen ungern allein und versuchen stets, sich, wenn möglich, mit in gleicher Richtung Wandernden zu vereinen. Wir hatten nichts gegen den Zuwachs von einem Arriero, zwei Weibern und sechs oder acht Tieren, er verlieh unserer kleinen Expedition nur ein größeres Ansehen.

Die Indianerin reitet selten und nur, wenn sie allein ist. Sonst läuft sie, und zwar niemals ohne den auf den Rücken gepackten schweren Sack, hurtig neben, hinter oder vor den Pferden her, barfuß, durch dick und dünn. Sie sind nicht häßlich und hier auch schon reinlicher als die von der Zivilisation beleckten, recht unsauberen Cholas der Minengebiete. Ihre Augen, schmalschlitzig und ringsum von reizenden schwarzen Wimpern umrandet (wie die Europäerin sie sich künstlich hinpinselt), sind recht hübsch. Trotz der weltverlassenen Felshöhe, in der sie hausen, trägt eine unserer Seranas einen grellroten Wollschal um die Schultern, der wohl aus irgendeinem Sierra-Basar stammt; ihr Liebster wird ihn ihr mitgebracht haben. Auch die Taschenspiegel, die ich ihnen verehre, verstehen sie sofort kichernd zu gebrauchen – Weib bleibt Weib –, und der Arriero schneidet komische und grausige Fratzen in das verhexte Glas, aus Ulk, denn er ist ein Spaßmacher. Vielleicht aber meint er auch, man muß das Gesicht bewegen, wenn man hineinschaut. Als wir am Abend absattelten, berührte, betastete und beroch er alle unsere Sachen, die er noch nie gesehen hatte und deren Bedeutung er herausbekommen wollte. Die anderen kicherten über seine kindische Neugier. Mein Photoapparat stak in einem ledernen Futteral, das auf der Innenseite mit violettem Samt gefüttert war. Als ich den Apparat herausnahm, bemerkte er das Futter, strich mit dem Finger darüber und dann über seine breitknochigen Backen. Er sagte damit: Das ist weicher als meine Haut! Die ganze Gesellschaft verstand nur wenige Brocken Spanisch, genau soviel wie ich. Die Sprache ist hier Quechua, das der Cholo unter sich auch dann spricht, wenn er Spanisch kann.

Wir befanden uns auf der Paßhöhe; mit dem Verschwinden der Sonne wurde es mächtig kalt, rasch brach die Nacht herein. Holz gab es nicht, nur dürre Farnkräuter, die sie mit großer Geschicklichkeit in der Dunkelheit zusammenholten und aufs Feuer häuften. Eng kauerten wir uns um die dürftige Glut und teilten unseren Eßvorrat mit den braunen Freunden. Und auf einmal, ohne daß ich weiß wie, halte ich die Hand der jungen Chola, die den ganzen Nachmittag vor und neben meinem Tier hergelaufen war, in der meinen. Ich wußte nicht recht, was ich mit diesem Geschenk anfangen sollte. Der zweite Arriero, der Spaßmacher, der in der Hütte bei den Weibern war, hatte hier jedenfalls mehr Rechte als ich. Und wenn ich dieses Recht nicht achtete, dann war er vielleicht gar nicht so spaßig, wie er tat.

Wir legten uns schlafen, die Weiber und ihr Begleiter in ihre Decken gewickelt neben dem verglimmenden Feuer; unser Peon, mein Kamerad und ich krochen in eine waagrechte Felsspalte. Sie war so niedrig, daß man steif und reglos auf dem Rücken liegen mußte, bei der geringsten Bewegung stieß ich mit Stirn und Nase an die Felsdecke. Unwillkürlich dachte ich daran, daß alle Gebirge Perus mehr oder minder vulkanisch sind. Gerade um diese Zeit hatte ein Erdbeben im oberen Amazonasgebiet mehrere Ortschaften zerstört. Ein leises Zittern des Erdbodens hätte genügt, die Wand, unter der wir lagen, ins Rutschen zu bringen, und wir wären plattgedrückt worden wie Bügelbretter. In so unbequemer Lage war es mit dem Schlafen nicht weit her. Der Peon hatte sich an den Eingang gelegt. Durch den fingerbreiten Schlitz über ihm sah ich die Sterne blinken und war froh, als sich endlich der düstere Himmel über den Gipfeln leise erhellte. Ich kroch hinaus, stapfte in der scharfen Kälte im Dunkel umher und beobachtete das Erwachen des Hochgebirgsmorgens. Der heulende Nachtwind wird schwächer und schwächer, die eisigen Schatten der unheimlich drohenden Bergwand hellen sich auf, graue Nebel gären über dem Bergsee unter uns, langsam, unendlich langsam wird es heller. Endlich steigt die Sonne sieghaft über die Bergwand und schiebt ihren warmen Teppich näher und näher. Schon flackert auch unser Feuer, die Weiber holen Wasser, gleich wird unser Kaffee dampfen.

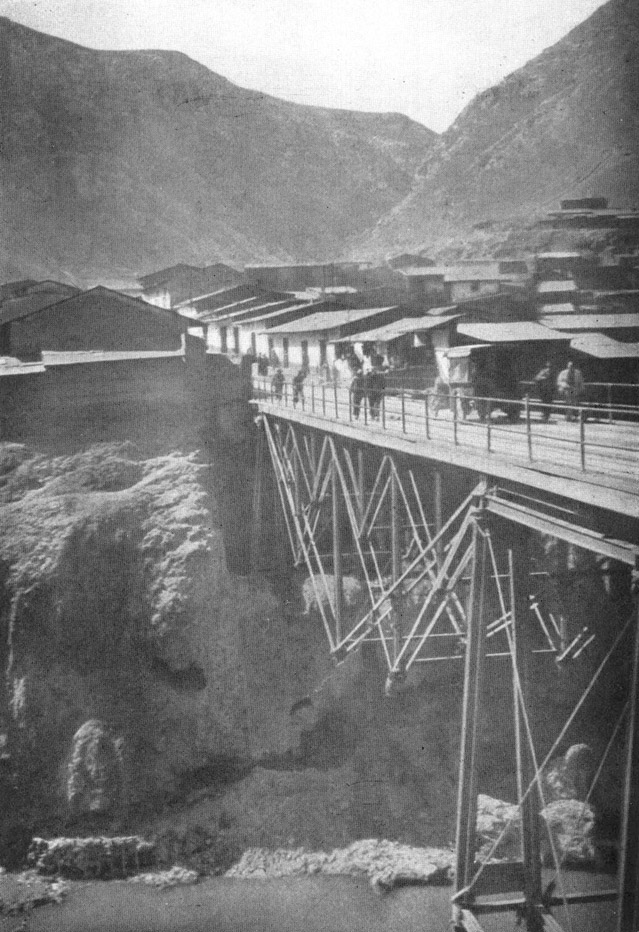

Die Schmelzstadt Oroya

Minenhütten bei Casapalca (Nach einer Zeichnung des Verfassers)

Die Stierkampf-Arena in Casapalca

Die Stunde des Sattelns und Aufbruchs, die ich so oft auf dieser Wanderung erlebt habe, war für mich immer die schönste des Tages. Die Peones haben es eilig; es gibt viel zu tun. Das erste ist das Feuer und die Bereitung des Frühstücks: Bananen und Yuka werden in die Glut geschoben, Wasser geholt, Brennstoff herbeigeschleppt. Währenddessen müssen die Tiere, die nachts frei herumlaufen, da es außer der Weide kein Futter gibt, eingefangen werden. Sie entfernen sich oft sehr weit, nicht selten vergeht eine Stunde oder mehr, bis alle gefunden und zusammengetrieben sind. Dann beginnt das schwierige und umständliche Satteln und Aufpacken, wobei dem Mula der Kopf mit Tüchern eingebunden wird, damit es nicht scheut. Ein Dutzend kleine und kleinste Schaffelle werden ihm sorgfältig und geschickt auf dem Rücken gepolstert, bis der Sattel so sitzt, daß die schwere Last das Tier nicht aufscheuern kann. Und endlich werden die hochaufgeladenen Gepäckstücke, zu beiden Seiten des Tieres im Gleichgewicht verteilt, mit unendlich vielen Riemen und Lederstricken über und über verschnürt und mit Planen und Fellen gegen Nässe überdacht. Bei alledem hat der weiße Reisende nichts zu tun; er darf faul sein und zusehen und schlürft mit um so größerem Behagen den heißen Morgentrunk, dessen Genuß die unvermeidliche Zigarette krönt, um so mehr, als er weiß, daß es den ganzen Tag über nur einen ganz kurzen oder gar keinen Aufenthalt mehr geben wird.

Als ich an jenem Morgen mein Tier bestieg, war am Sattelknopf ein Sträußchen befestigt von den grünen Bergkräutern, mit denen man Feuer macht, wenn sie dürr sind.

Wieder ein Tag im Sattel! Noch einmal geht es langsam und steil aufwärts. Zu unserer Linken reckt der unersteigliche Huagarunchon (Brüllberg) seine sechstausend Meter hohe Pyramide, von der die Lawinen in den Abgrund brüllen, feierlich gespenstisch in die klarblaue Luft, eine ungeheure Eissteilwand, wie ich eine ähnliche noch in keinem Gebirge gesehen habe. Erhaben ruhig steht der Gewaltige da, kein Laut stört die Stille der Einsamkeit, in der das Hufgeklapper unserer Tiere fast ängstlich klingt. Es war Juli, anscheinend die Zeit, in der es keine Lawinen gibt. Um so besser! Bald lag die letzte und höchste Höhe hinter uns, wir hatten die Huagarunchon-Kordillere überschritten, es ging abwärts; die öde Felswildnis weicht freundlicheren Regionen. Auf grünen Hochgebirgswiesen begegnen und begleiten uns Lamaherden, hinter denen die schreienden Hirten auf Mulas und Eseln im Galopp dreinjagen, lange Peitschen schwingend. Die Lamas haben farbige Bänder um die Hörner gewunden und in die Ohren geflochten, Amulette, die sie gegen böse Geister schützen sollen, und Glocken am Halsband, die an das poetische Gebimmel unserer Alpenkühe erinnern. Um Mittag erreichen wir schon die Anfänge des Urwalds, der hoch in die Berge hinaufsteigt. Es wird warm, das Klima ist hier von der Vegetationsgrenze an, auf dreitausend Meter Höhe, frühlingshaft, und zwar, wie wir hören, das ganze Jahr. Immer noch geht es abwärts, nur das heisere »Mulööh! Caweeeiii! Possaaah!« (Mulas! Pferde! Vorwärts!) der unermüdlichen Indianerin und dann und wann ein anfeuernder Fluch des Peons unterbrechen Stille und Schweigen.

Das Mula, dem wir uns auf dieser Reise noch so oft anvertrauten, verdient eine besondere Abhandlung. Das erste, was mir auffiel, war, daß der Indio in diesen Gebieten, wo die Zivilisation langsam aufhört, sein Tier niemals schlägt. Er fuchtelt wohl mit seinem Ast drohend hinter ihm her und macht ihm Angst, und mehr noch als mit dem Gefuchtel mit seinem wilden Geschrei und einer unerschöpflichen Flut gräßlicher Flüche, in denen eine gewisse Kategorie unkeuscher Frauenzimmer eine hervorragende Rolle spielt, ist aber bedacht, das überanstrengte Tier zu schonen, und hütet sich, es scheu zu machen. Man weiß ohnehin nie, wovor ein Maultier scheut; es kann jeden Augenblick der Fall sein. Es scheut vor einem Stein, einem Ast, einem Schatten, einer Einbildung oder Luftspiegelung. Man kann froh sein, wenn die Stelle, an der es scheut, keine gefährliche ist. Im Gehen auf dem schmalsten Pfad sind sie ungemein sicher und Pferden weit überlegen. Es ist, als gingen sie auf schmalen Wegen lieber als auf breiten. Nie habe ich ein Mula auf engem Pfad stolpern sehen; da nehmen sie sich zusammen und gehen wunderbar behutsam. Nur auf geräumigerem Weg sind sie nachlässig, übermütig und störrisch. – Wir waren nun im subtropischen Urwald; es herrschte bereits eine Prügelhitze. Blutrote Blütenbüschel hängen aus dem geheimnisvollen, riesenhaft übereinandergetürmten Dickicht, schreiende Vögel schwirren, umgestürzte Bäume und Bambusgitter versperren den engen Weg, himbeer- und fliederähnliche Düfte und süßer Zimtgeruch sitzen dir als sonderbar trockener Geschmack hinten im Hals. In einem knappen Tag waren wir vom Fuße der Gletscher in die Tropenhitze gelangt. »Ceja de la Montaña«, Braue des Waldes, nennen sie diesen Beginn des Urwaldes, ein hübscher, echt indianischer Ausdruck; eine wilde Braue, auf der wir da herumkrabbeln. Ich bekam zum erstenmal einen leisen Begriff vom Vater Urwald, der hier beginnt und nie mehr aufhört. Er wuchert hinein bis in das riesenhafte Brasilien (achtzehnmal Deutschland), hinüber durch den ganzen Erdteil bis zum anderen Ozean. Aber auch von der Größe der Anden, dieses ungeheuren Berggebietes, das sich durch einen ganzen Erdteil erstreckt und wogegen unsere Alpen winzig klein erscheinen, bekam ich hier die erste Ahnung. Wir befanden uns zwar bereits auf den Ostausläufern der Anden, aber auch diese Ausläufer scheinen nie ein Ende zu nehmen; wochenlang schiebt sich ein Gipfel hinter dem anderen vor.

Die Wildnis öffnete sich zu einer Oase, wir ritten in ein schweizerisch freundliches, an vielen Stellen gerodetes Hochtal hinein und hielten hungrig und durstig vor einer einsamen Hazienda, nicht wenig erstaunt, in dieser Weltverlassenheit ein Haus zu sehen. Natürlich stiegen wir ab, um dem Haziendero guten Tag zu sagen. Hausherr war keiner zugegen, nur eine alte Dame mit ihrer Tochter, eine brünette Kreolin mit sehr heller, fast weißer Haut. Man empfing und bewirtete uns mit der landesüblichen Höflichkeit und dem neugierigen Interesse, das dem in solcher Gegend seltenen weißen Reisenden gebührt. Die junge Schönheit setzte sich zu uns, ihre großen Augen gingen von einem zum anderen, sie fragte uns aus, verfolgte jeden Bissen, den wir zum Mund führten, belud den Tisch mit Früchten, lief weg, kam wieder, lachte und schwatzte. Man lud uns ein, zu rasten und zu bleiben, in ihrem Haus zu wohnen, was wir leider nicht annehmen konnten. Unser Führer, der ehrerbietig vor der Tür geblieben war, wurde ungeduldig, wollte weiter, für seinen genau bemessenen Lohn auch genaue Zeit einhalten. Er will möglichst rasch wieder nach Hause über die Berge. Man ist auf diesen Ritten immer vom Peon abhängig. Auch wenn man ihm mehr Lohn bietet, läßt er sich höchst ungern zu Aufenthalten und Überschreitungen der vereinbarten Frist herbei; er will heim zu seinem Weib. Also hieß es Abschied nehmen. Das reizende Intermezzo hatte kaum eine Viertelstunde gedauert. Man markiert den eleganten Caballero, schwingt sich kühn aufs Roß und sprengt im Galopp weg. Mann sein, heißt hier Reiter sein. – Die Kleine unter der Tür hob zaghaft die Hand und winkte uns erstaunt nach.

Gegen Abend sahen wir die ersten Tambos und einen europäisch anmutenden Giebel aus dem üppigen Grün spitzen: Huancabamba, die »Puerta del Oriente« und zugleich die letzte Poststation, die letzte Verbindung mit der Zivilisation. Das stattliche Mahagonihaus, das drei Indiohütten überragt, ist die Casa Schacher, Kaufmannshaus eines Deutschen, der hier einen schwunghaften Tauschhandel mit den Indios betreibt.

Die zweite Karawane hatte sich von uns getrennt, der Spaßvogel, Weiber und Tiere sind einen anderen Weg gezogen.

»Adios, Señor!« …

Oben auf dem Berg brennt der Urwald, der der Pflanzung weichen muß, prasselnd wie Maschinengewehrfeuer: Rodung. Die Rauchwolke wälzt sich vor die sengende Sonne, alles seltsam dunkelrot beleuchtend, eine bernsteingelbe, danteske Feuerlandschaft.