|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Erzählt nach eigenen Erlebnissen

n Westminster, dem vornehmsten Viertel Londons, erhebt sich ein Gebäude, dessen prächtiges Aeußere noch von der inneren, luxuriösen Einrichtung übertroffen wird. Spiegelsaal reiht sich an Spiegelsaal, und man glaubt sich beim Durchwandern dieser herrlichen Räume, beim Anblick der zahlreichen Dienerschaft in das Schloß eines Fürsten versetzt, der hier seine Residenz aufgeschlagen hat.

Es gehört dem Yachtklub ›Neptun‹, dessen Mitglieder zu der höchsten Aristokratie des Landes zählen.

Heute abend waren die Herren besonders zahlreich vertreten. Einer Einladung ihres Präsidenten zufolge waren sie aus allen Ortschaften Englands zusammengekommen, denn gewiß hatte ihnen der Vorsitzende des Klubs, Lord James Harrlington, etwas Wichtiges mitzuteilen.

Lord James Harrlington besaß die besten und am schnellsten segelnden Yachten und war im Führen derselben Meister, sodaß er allein deswegen zum Vorsitzenden des Klubs gewählt worden wäre; außerdem aber stach er schon durch sein Aeußeres und seine persönlichen Eigenschaften vor den anderen Mitgliedern hervor, welche sich ihm willig unterordneten, weil sie seine Überlegenheit kannten.

Schon vor einiger Zeit hatte dieser Lord seine Freunde eingeladen, mit ihm eine Reise um die Erde anzutreten, wozu er auf einer Werft der Insel Wight den Bau eines Schiffes selbst leitete, aber damals waren nur wenige damit einverstanden gewesen. Doch die fieberhafte Hast, mit welcher Lord Harrlington den Schiffsbau betrieb, das Geheimnis, mit dem er seine bevorstehende Reise umgab, hatten die Herren doch sehr neugierig gemacht. Ungesäumt waren sie der Aufforderung, im Klubhaus einzutreffen, nachgekommen.

Es herrschte eine gespannte Stimmung unter den Mitgliedern. Trotzdem die Abendmahlzeit schon vorüber war und die Herren im Rauchsalon Platz genommen hatten, ließ der Vorsitzende selbst immer noch auf sich warten.

»Ich wette,« rief Charles Williams, ein von seinem Vermögen lebender Gentleman, genannt ›der lustige Charles‹, weil er stets voll des unverwüstlichsten Humors und der tollsten Einfälle war, »ich wette, daß Lord Harrlington für uns irgend eine große Ueberraschung bereit hält oder uns einen Narrenspossen spielen will.«

»Er ist jedenfalls noch auf der Insel Wight bei seinem neuen Schiffe,« entgegnete Edgar Hendricks, des ersteren spezieller Freund, ein blutjunges, mädchenhaft aussehendes Kerlchen. »Ich möchte nur wissen, was Harrlington im Schilde führt. Sein ganzes Treiben in letzter Zeit war wirklich geheimnisvoll.«

»Vielleicht will er sich als Seeräuber etablieren,« lachte sein Freund, »ich habe letzthin das neue Fahrzeug angeschaut. Fast sieht es aus, als ob auf demselben Geschütze aufgestellt werden könnten.«

»Well!« rief Lord Hastings, ein herkulisch gebauter, junger Mann, der den ganzen Abend gähnend und in Zeitungen lesend in einem Lehnstuhl gesessen hatte. »Das wäre wenigstens einmal eine vernünftige Idee, die in dieses langweilige Dasein Abwechslung brächte. Ich wäre mit bei der Partie.«

»Dann schlage ich vor,« sagte ein anderer Herr, »wir segeln in die indischen Gewässer, wählen Harrlington zum Hauptmann, Lord Hastings und Williams zu Offizieren, plündern chinesische Fahrzeuge und hängen die langzöpfigen Burschen an den Raaen auf.«

»Lord Harrlington,« meldete in diesem Augenblick ein Diener, indem er die Thür öffnete und den Vorsitzenden eintreten ließ.

Lord James Harrlington war eine schlanke, elegante Erscheinung mit einem stolz getragenen Kopf. Das hübsche, frische Gesicht wurde durch einen kecken, blonden Schnurrbart geziert, und ebenso keck und lustig, aber zugleich auch kühn blickten die blauen Augen. Wer den Lord so in dem modernen Anzug sah, hätte nicht geglaubt, daß in dieser nicht übermäßig kräftigen Gestalt eine ungeheure Elastizität und Gewandtheit, verbunden mit außergewöhnlicher Kraft, wohnten.

Der Lord hatte schon beim Eintritte ein Zeitungsblatt aus der Tasche gezogen und faltete dasselbe nun auseinander. Er winkte den ihn umdrängenden Herren, wieder Platz zu nehmen, da sie, außer Lord Hastings, alle aufgesprungen waren.

»Meine Herren,« begann er mit volltönender Stimme, »entschuldigen Sie zunächst mein spätes Kommen. Diese Zeitung hier ist schuld daran, wie Sie gleich erfahren werden.

»Ich hatte,« fuhr er fort, »alle Mitglieder des Klubs ›Neptun‹ vor etwa einem Jahre eingeladen, mit mir eine Reise um die Erde zu unternehmen, da aber den Herren etwas Derartiges nichts Neues ist, erhielt ich keine Zusagen. Hätte ich freilich damals schon gesagt, warum ich diese Weltreise antreten will, so hätte ich sicher von keinem eine abschlägige Antwort erhalten.

»Was heute diese Zeitung, die neueste Nummer der ›Times‹, verkündet, war mir schon vor einem halben Jahre bekannt und veranlaßte mich, den Bau meines Schiffes mit solcher Eile zu betreiben.«

»So spannen Sie die Herren doch nicht länger auf die Folter,« rief Lord Hastings. »Sie sehen, Williams vergeht bald vor Neugier.«

»So hören Sie denn, meine Herren,« fuhr Harrlington fort, »was der ›Times‹ berichtet wird. Hier steht:

»New-York, den 12. April. Heute können wir endlich unseren Lesern mitteilen, wem das auf der Werft von Dicksen erbaute Vollschiff gehört, dessen kühne Konstruktion die Bewunderung aller Sachverständigen hervorgerufen hat. Die amerikanischen Damen haben wieder einmal durch ihre Erfindungsgabe im Gebiete des Seesports alle ihre Schwestern in anderen Ländern übertroffen.«

»Alle Wetter!« unterbrach der lustige Charles den Vorlesenden. »Ich habe eine großartige Ahnung!«

Harrlington las weiter:

»Vor einem Jahre teilten wir mit, daß der Damenruderklub ›Ellen‹ sich plötzlich aufgelöst habe und alle seine Mitglieder spurlos verschwunden seien. Jetzt erst erfahren wir, daß sich die Damen auf eine einsame Insel an der Ostküste Nordamerikas zurückgezogen hatten, wo sie unter Leitung von bewährten Seeleuten Unterricht im Arbeiten in der Takelage eines Segelschiffes nahmen, als Matrosen in Sonnenschein und Sturm auf dem Ozean kreuzten und nebenbei nautische Wissenschaften trieben. Vorgestern kehrten die Damen nach New-York zurück, und allein elf von den vierundzwanzig Mitgliedern haben vor der Prüfungskommission das Steuermannsexamen für große Fahrt mit Auszeichnung bestanden, darunter die Vorsitzende des Klubs, Miß Ellen Petersen, von deren Siegen im Einzelboot wir schon früher öfters zu berichten hatten, und die das beste Examen ablegte. Weiter erfuhren wir, daß die Damen auf jenem neuen Segelschiffe eine Reise um die Erde zu unternehmen gedenken, und zwar als Matrosen, ohne Dienerinnen mitzunehmen oder männliche Hülfe sich zu sichern. Erst gestern wurde das Schiff mit großer Feierlichkeit von Miß Petersen auf den Namen ›Vesta‹ getauft. Die Ladies selbst nennen sich ›Vestalinnen‹. Leider wird jedem Mann ohne Ausnahme der Zutritt zum Schiff verweigert, sodaß wir über die innere Einrichtung desselben keine Auskunft geben können; doch soll sie, so weit man unter solchen Umständen darüber urteilen kann, großartig sein. Wann das Schiff mit seiner weiblichen Besatzung in See stechen soll, ist vorläufig noch völlig unbekannt.«

Lord Harrlington blickte auf.

»Einzig,« rief Hendricks und schlug mit der Faust auf den Tisch, »da möchte ich mit dabei sein.«

»Du würdest auch gut dazwischen passen,« lachte Williams.

»Still,« beschwichtigte Harrlington, »hier ist noch ein Zusatz:

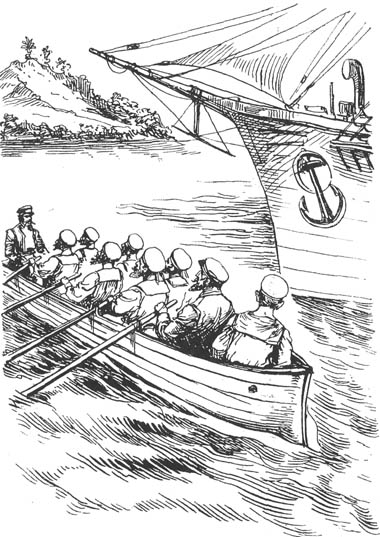

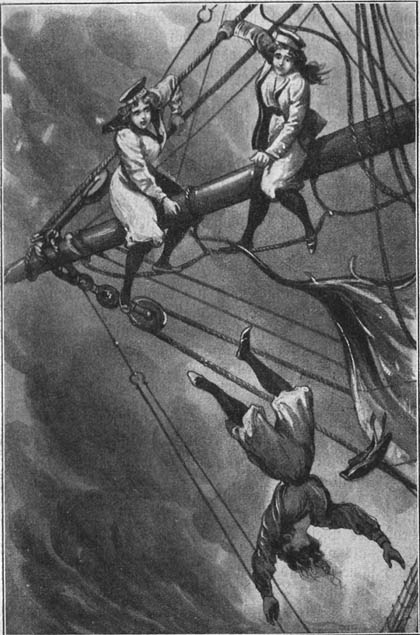

»New-York, den 13. April abends. Heute morgen verließ die ›Vesta‹ unter flatternden Wimpeln den Hafen. Die Damen, in kleidsamer Matrosentracht, waren zum Teil in die Wanten (Strickleitern) und in die Raaen aufgeentert und winkten von dort den Hunderten von begleitenden Booten und Dampfern ein Lebewohl zu. Im freien Fahrwasser wurde das Schiff vom Schleppdampfer gelöst, und Miß Ellen Petersen, auf der Brücke stehend, übernahm das Kommando. Es war eine Freude, zu sehen, mit welcher Schnelligkeit und Gewandtheit die Vestalinnen die Segelmanöver ausführten, wie sich im Nu ein Segel nach dem anderen entrollte, wie sich das Schiff unter der schneeweißen Last auf die Seite legte und, von einer Südbrise gefaßt, der Ferne zustrebte. Durch ein gutes Fernglas konnte man noch lange die schönen Matrosen in ihrer gefährlichen Arbeit auf den Raaen beobachten. Niemand außer ihnen selbst weiß, welchen Hafen sie zunächst anlaufen werden. Jedenfalls wünschen wir der ›Vesta‹ und ihrer schönen Besatzung eine glückliche Reise und guten Wind; mögen sie das Sternenbanner der Vereinigten Staaten über allen Ländern und Meeren stolz flattern lassen.«

»Die amerikanischen Ladies haben die englischen wieder einmal überflügelt,« schloß Lord Harrlington seinen Vortrag und steckte die Zeitung ein, »aber bald genug werden sie Nachahmer finden.«

Atemlos hatten die Herren gelauscht. Selbst der phlegmatische Hastings hatte seinen Schaukelstuhl verlassen und war an den Tisch getreten.

»Es ist doch schändlich,« rief er jetzt mit donnernder Stimme, »ich sitze hier und vergehe fast vor Langeweile, während andere immer neue Einfälle haben. Wenn das nicht bald anders wird, so ziehe ich Weiberkleider an und schmuggle mich an Bord der ›Vesta‹ ein.«

Er strich sich durch den kurzen Vollbart und warf einen prüfenden Blick an seiner riesigen Figur hinunter.

Auch die anderen Mitglieder brachen in Ausrufe der Verwunderung und des Beifalls über diese Absicht der amerikanischen Damen aus.

»Die Vesta,« begann Lord Harlington abermals, nachdem die Ruhe wieder hergestellt war, »war bekanntlich die römische Göttin der Erde und hatte bei ihrem Bruder Zeus geschworen, den Werbungen des Gottes des Meeres, des Neptun, nachdem unser Klub benannt ist, kein Gehör zu schenken, sondern Jungfrau zu bleiben. Ihre Priesterinnen, die Vestalinnen, mußten das Gelübde der Keuschheit ablegen und wurden bei Übertretung desselben mit dem Tode bestraft.«

Er schwieg lächelnd.

»Da paßte unser Klub ›Neptun‹ eigentlich vortrefflich zum Reisebegleiter,« meinte Williams.

Lord Harrlington nickte belustigt.

»Deshalb fordere ich hiermit die Mitglieder des ›Neptun‹ nochmals auf, mich auf meiner Reise um die Erde zu begleiten. Mein neues Schiff, eine mit einer Hilfsmaschine ausgestattete Segelbrigg, ist auf den Namen ›Amor‹ getauft und soll der keuschen ›Vesta‹ während ihrer Fahrt als Beschützer, wenn auch als ungewünschter, zur Seite bleiben.«

»Hip, hip, Hurrah,« schrie der lustige Charles Williams und machte einen Bocksprung über seinen Stuhl, »das ist ein Gedanke.«

»Bravo,« riefen auch die anderen, »wir fahren ihnen nach.«

Am meisten erregt war Lord Hastings; er schlug wiederholt auf den Tisch, daß die Gläser umfielen, und erklärte diesen Tag für den gesegnetsten seines Lebens.

Ein allgemeiner Tumult entstand. Jeder wollte sprechen, jeder einen neuen Plan zum besten geben. Die beiden unzertrennlichen Freunde, Charles Williams und Edgar Hendricks schwuren hoch und heilig, als Weiber an Bord der ›Vesta‹ zu kommen, ein anderer schlug vor, den ›Amor‹ in den Grund zu bohren und sich von den Vestalinnen als Schiffbrüchige aufnehmen zu lassen; Lord Hastings fragte Harrlington, ob er Kanonen an Bord mitnehme, wegen der Seeräuber, und wenn keine kommen sollten, würde er eigens eine malayische Prau auf die ›Vesta‹ hetzen, um dann rettend eingreifen zu können.

»Aber,« unterbrach einer den Lärm, »wir wissen ja nicht, wo wir die ›Vesta‹ treffen sollen!«

»Dafür ist gesorgt,« sagte Lord Harrlington geheimnisvoll. »Mir wird stets ihr nächster Hafen bekannt sein, woher, darf ich nicht verraten; ein Versprechen bindet meine Zunge. Doch lassen Sie uns jetzt festsetzen, wer von den Herren mit meinem Vorschlage einverstanden ist, ferner, wann wir abfahren wollen und was für Vorbereitungen notwendig sind!«

Nur ein einziges Mitglied schloß sich aus, alle übrigen siebenundzwanzig Herren waren bereit, sich acht Tage später von der Insel Wight aus auf dem ›Amor‹ einzuschiffen.

Derselbe war eine Brigg, d. h. er hatte zwei Masten mit vollen Raaen, aber außerdem, wie erwähnt, noch eine kleine Hilfsmaschine, um mit deren Kraft auch bei Windstille, sowie selbst gegen den Wind fahren zu können.

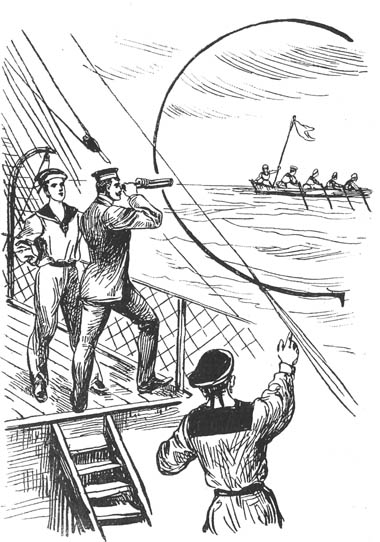

»Heute morgen verließ die »Vesta« unter flatternden Wimpeln den Hafen,« las Harrlington.

Die ›Vesta‹ dagegen war ein Vollschiff, d. h. sie hatte drei Masten mit allen Raaen, war aber ohne Maschine.

Es wurde ausgemacht, daß die Takelage des ›Amor‹ ebenso, wie die der ›Vesta‹, von den Mitgliedern des Sportklubs bedient werden sollte. Nur sollten noch sechs Leute mitgenommen werden, welche die Maschine zu versorgen hatten und, wenn diese außer Dienst war, die niederen Arbeiten für die Herren verrichten sollten. Außerdem ließ sich Lord Harrlington, welcher selbstverständlich die Stelle des Kapitäns erhielt, durch seinen treuen Diener, einen Neger, begleiten.

Als erster Steuermann wurde von den übrigen Mitgliedern einstimmig Lord Hastings gewählt, als zweiter John Davids, ein sehr beliebter, thatkräftiger, junger Mann.

Erst spät in der Nacht trennten sich die Herren, um die letzten Tage in England zur Regelung ihrer Verhältnisse und zur Ausrüstung für die Reise zu benutzen.

»Sie wohnen in meinem Hotel?« fragte Harrlington Lord Hastings. »Dann können Sie meinen Wagen benutzen.«

Als die Equipage durch die Straßen fuhr, begann plötzlich der sonst sehr schweigsame Hastings:

»Apropos, Harrlington. Errang nicht, als wir beide vor zwei Jahren in New-York zur Regatta waren, jene Miß Ellen Petersen den Sieg über Sie?«

Lord Harrlington nickte stumm.

»Alle wunderten sich damals, daß Ihre Kräfte im letzten Augenblicke nachließen, sodaß das Boot der Lady kurz vor dem Ziele an dem Ihren vorbeischoß. Offen gestanden, es war eine starke Blamage für unseren Klub, von einem Weibe besiegt zu werden.«

Harrlington seufzte.

»Ihnen will ich es bekennen,« fügte er endlich, »daß ich mit Absicht meine Fahrt mäßigte.«

»Ah!« rief Hastings überrascht.

»Als ich sah, wie die schöne Ellen vor Eifer glühte, als die erste das Ziel zu passieren, wie sie sich mit Macht in die Riemen legte, wie sich ihr in engen Trikot gekleideter Körper graziös hin- und herbewegte, da hatte ich alles andere vergessen, und als ich ihr Frohlocken über mein Zurückbleiben in ihren lieblichen Zügen sah, gab ich es auch auf, sie wieder einzuholen. Ich hätte ihr die Freude um alles in der Welt nicht verderben mögen.«

Lord Hastings schwieg eine Weile.

»Man sagte damals,« begann er dann wieder, »Sie hätten um die Hand der Siegerin angehalten und eine abschlägige Antwort bekommen?«

Eine Weile blieb Lord Harrlington die Entgegnung schuldig.

Dann streckte er plötzlich dem anderen die Hand entgegen und rief im warmen Tone:

»Lord Hastings, Sie sind mein Freund!«

Der Ueberraschte schüttelte ihm herzhaft die dargebotene Rechte.

»Das weiß doch niemand besser, als Sie selbst, wenn ich auch meine Freundschaftsgefühle nicht so äußern kann, wie dies sonst in der Gesellschaft Mode ist.«

»Ich weiß dies. Hören Sie denn: Ja, ich habe Miß Ellen meine Liebe gestanden und liebe sie noch jetzt, ohne Gegenneigung zu finden. Aber bei allen Himmeln, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich sie mir erringen werde! Mag sie noch so stolz, so kalt, so geringschätzend von den Männern denken, während dieser Reise wird sie sehen, was es heißt, einen Beschützer, treu bis zum Tode, zur Seite zu haben. Und führe sie bis ans Ende der Welt, ich werde ihr folgen.«

Und ruhiger fuhr er fort:

»Miß Ellen droht eine große Gefahr, von der sie selbst keine Ahnung hat; ihr Leben hängt an einem Haar. Lord Hastings, wollen Sie mir beistehen, dieses junge Menschenleben, dem meine Liebe gehört, zu beschützen?«

Wieder streckte er dem Freunde die Hand entgegen.

»Ich will,« sagte dieser einfach. »Doch wer sollte diesem unschuldigen Weibe verderblich gesinnt sein?«

»Noch kann ich es nicht sagen; es fehlen mir die Beweise, um eine Person mit Namen zu nennen. Aber jedenfalls ist beschlossen worden, sie während dieser Reise aus der Welt zu schaffen. Nicht ein abenteuerliches Unternehmen hatte ich vor, als ich die Mitglieder des Klubs zur Begleitung aufforderte. Eine Schar starker, mutiger und thatkräftiger junger Leute wollte ich um mich haben, wenn ich der ›Vesta‹ folgte. Mir ahnt, daß Sie nicht vergebens auf allerlei Abenteuer warten werden; denn jene Schurken, welche der einzigen Erbin von unzähligen Reichtümern nach dem Leben trachten, werden keine Mittel scheuen, ihren Zweck zu erreichen. Oft genug werden wir Kämpfe gegen unbekannte Feinde zu bestehen haben.«

»Desto besser,« schmunzelte Lord Hastings und rieb sich die Fäuste, mit denen er Kieselsteine hätte zermalmen können.

Der Wagen hielt.

»Gute Nacht,« sagte auf dem Korridor des Hotels Lord Harrlington. »Wir sehen uns morgen früh nicht wieder, denn ich reise mit dem ersten Zuge nach der Insel Wight. In acht Tagen treffen wir uns alle dort.«

In den Anlagen, welche einen Teil des Hafenufers von New-York zieren, wandelte ein Mann auf und ab, der sich durch den wiegenden Gang als Seemann kennzeichnete.

Er schien nicht geneigt, jedem sein Antlitz zu zeigen, denn obgleich die anbrechende Nacht schon an sich alles nur undeutlich erkennen ließ, hatte er doch noch den Rockkragen möglichst hochgeschlagen und die Schiffermütze tief in die Stirn gezogen, sodaß nur Nase und Augen zu sehen waren. Er war einäugig, aber das unverletzte Auge schien die Fähigkeit zu besitzen, die schwärzeste Finsternis zu durchdringen. Das unter der Mütze hervorsehende, kurzgeschorene Haar war eisgrau, doch zeigten die Bewegungen des Mannes eine noch jugendliche Frische.

Der Einsame zog seine Uhr.

»Es ist bereits neun,« murmelte er durch die Zähne, »jetzt könnte er kommen. Es muß ein vornehmer Herr oder eine sehr geheimnisvolle Sache sein, daß sie der Meister nicht selbst in die Hand nimmt. Aha, da naht einer, das könnte er sein.«

Er trat an den Betreffenden heran und fragte ihn nach der Zeit, indem er dabei sonderbar hüstelte.

»Zehn Minuten nach neun,« antwortete dieser kurz und ging weiter.

Der Seemann murmelte einen Fluch in den weißen Schnurrbart und wanderte wieder auf und ab.

Abermals kam ein Herr die Straße entlang, in einen langen, schwarzen Mantel gehüllt, den Filzhut tief in die Augen gedrückt.

Der Wartende hüstelte wieder.

»Bitte, wie ist die Zeit?« fragte er den Herrn.

»Es ist Zeit, daß Ihr gehängt werdet!« entgegnete jener mit tiefer, ruhiger Stimme.

»Teufel,« lachte der Seemann heiser, »Ihr seid noch gröber, als Bill, der Schiffskoch. Doch scheint Ihr der rechte Mann zu sein. Gebt die Losung!«

»Seewolf.«

Der Seemann zuckte zusammen.

»Pst,« flüsterte er und blickte sich scheu nach allen Seiten um, »nicht so laut! Dieser Name hat einen schlechten Klang. Folgt mir jetzt in einiger Entfernung! Es ist nicht weit.«

Er schritt schnell voraus, der andere folgte ihm.

Nachdem sie den Weg durch einige dunkle Straßen und Gäßchen möglichst im Schatten zurückgelegt hatten, bog der Seemann in eine Sackgasse ein und hielt vor einem kleinen, unansehnlichen Gebäude, welches nicht bewohnt zu sein schien. Ein eigentümlicher Griff an dem Schloß, und die Thür war offen.

»Schnell herein,« flüsterte der Führer und schloß dann die Hausthür wieder sorgfältig.

Er zog aus der Tasche eine Blendlaterne, machte Licht und leuchtete dem Fremden die Treppe hinauf, dabei aber durch die vorgehaltene Hand das an sich schon schwache Licht der Laterne dämpfend.

In der zweiten Etage des Hauses traten sie in ein kleines Gemach, welches nichts weiter enthielt als einen Tisch. An der einen Wand befand sich ein offener Kamin, wie sie in Amerika sehr gebräuchlich sind.

Der Einäugige setzte die Laterne so auf den Tisch, daß der Lichtschein nicht zum Fenster hinausfiel, und wendete sich dann zu dem Herrn im Mantel. Dieser hatte zwar jetzt den Kragen desselben heruntergeschlagen, dafür aber bereits auf der Treppe das Gesicht mit einer schwarzen Larve bedeckt, durch welche dieses vollständig verhüllt wurde. Nur die Augen funkelten wie die eines Raubtieres hervor.

»Nun sprecht,« begann der Einäugige. »Was ist Euer Wunsch?«

Der Schwarzmantel zog wortlos einen versiegelten Brief hervor und gab ihn dem anderen.

»Kennt Ihr das Siegel?« fragte er dabei.

Der Angeredete nahm den Brief und brachte ihn in den Lichtkreis der Laterne. Er bebte scheu zusammen, als er den Abdruck des Petschaftes erkannte. Derselbe zeigte einen Galgen mit der Umschrift: ›Tod dem Verräter.‹

»Lest den Brief, er ist für Euch!«

Der Seemann las. Er zündete dann das Schreiben an, und erst, als das Siegel zerschmolzen war, ließ er das brennende Papier zu Boden fallen und dort zu Asche werden. »Entschuldigen Sie mein voriges Betragen,« begann er dann in demütigem Tone, »ich konnte nicht ahnen, daß Sie in so naher Beziehung zum Meister stehen. Fragen Sie! Ich werde Ihnen antworten.«

»Kennt Ihr den Meister?«

»Nein, niemand kennt ihn. Aber ich weiß, daß sein Arm überall ist, auf dem Meere, wie in den fernsten Ländern. Ich könnte seltsame Geschichten davon erzählen. So zum Beispiel hatte einmal ein Neuling, ein junges Bürschchen, unser Leben an Bord satt, es bekam Gewissensbisse. In Kapstadt lief es eines Nachts von Bord, um dem englischen Konsulat Enthüllungen zu machen; doch habe ich dies erst später erfahren. Thatsache aber ist, daß der Bursche nicht weit kam. Als ich des Morgens an Deck stieg, hing er aufgeknüpft an der höchsten Raae, auf der Stirn das Zeichen des Meisters eingebrannt, die Glieder des Toten aber waren schon so steif, daß er sicher bereits stundenlang da oben gehangen hatte. Solcher Geschichten könnte ich noch manche erzählen.«

»Wie kamt Ihr in den Dienst des Meisters?«

Der Einäugige zögerte eine Weile mit der Antwort.

»Vor etwa zehn Jahren,« begann er dann unsicher, »wurde ich wegen Sklavenhandels von Engländern in Sansibar festgenommen. Ich sah von einem Fenster aus, wie alle Leute meines Schiffes, einer nach dem anderen aufgehängt wurden, ich, der Kapitän, sollte als letzter darankommen. Aber in der Nacht vor meinem Todestag wurde ich in einer mir noch heute rätselhaften Weise aus dem Kerker befreit und für den Dienst des Meisters geworben. Derselbe nimmt nnr die tüchtigsten Leute an, und der Name des Seewolfs war damals weit und breit berüchtigt.«

In dem Kamin knisterte es. Der Schwarzmantel lauschte aufmerksam und machte dem Seemanne ein Zeichen, mit der behandschuhten Rechten nach dem Ofen deutend.

Der Einäugige schüttelte gleichgiltig den Kopf.

»Fledermäuse!« sagte er. »Dieses Haus ist unbewohnt, verlassen, und wir sind absolut sicher.«

»Ihr triebt neben dem Sklavenhandel Seeräuberei?« fragte der Maskierte, welchersich wieder beruhigt hatte, weiter.

»Ja, bei Gelegenheit.«

»Und was habt Ihr jetzt im Dienste des Meisters zu thun?«

»Ich führe als spanischer Kapitän unter dem Namen Fonfera mein Schiff von Hafen zu Hafen, bin im Besitze aller nötigen Papiere und empfange an jedem Landungsplatze Weisungen vom Meister, wohin ich zu fahren habe. Ist es möglich, so nehmen wir eine Ladung mit, sonst befrachten wir einfach das Schiff mit Kisten voll Sand, welche in dem nächsten Hafen von ebenfalls Eingeweihten des Meisters vorschriftsmäßig abgeholt werden. Niemals kommen wir daher mit der Polizei in Berührung. In dem neuen Hafen bekomme ich wieder Befehle vom Meister. Entweder muß ich einen Verfolgten, der im Dienste des Bundes etwas Strafwürdiges begangen hat, in Sicherheit bringen oder muß manchmal ganze Banden nach anderen Ländern schaffen oder sonst etwas Aehnliches. Ab und zu gilt es auch,« schloß der Pirat mit unsicherer Stimme, »ein ganzes Schiff auf offener See verschwinden zu lassen.«

»Ich weiß, Ihr erzählt mir nichts Neues. So kennt Ihr das Meer?«

»O,« rief der Einäugige fast laut, die magere, aber sehnige und starkknochige Gestalt stolz emporreckend, »das Meer ist meine Heimat, es gehört mir. Auf ihm bin ich geboren, fünfundfünfzig Jahre habe ich auf ihm zugebracht, jedes Land, jede Bucht, jede hervorspringende Ecke der verschiedenen Küsten kenne ich wie mich selbst. Und das Meer kennt den Seewolf. Vierzehnmal schon verschlang es mein Schiff und meine Kameraden, aber mich spie es stets wieder aus. Ich bin sein Kind.«

»Habt Ihr zuverlässige Leute an Bord?« fragte der Fremde weiter.

»Herr, der ›Friedensengel‹ hat die bravsten und fixesten Matrosen, die jemals das Meer durchkreuzt haben, auf seinen Planken. Die Kerls fürchten Gott und den Teufel nicht. ›Friedensengel!‹ Hahaha! Ein vortrefflicher Name für das Schiff des Seewolfs.«

Der Schwarzmantel schwieg eine geraume Zeit und blickte nachdenkend vor sich nieder. Dann heftete er den finsteren Blick fest auf den Seemann und sagte:

»Ihr tretet von jetzt ab in meine Dienste!«

Der Seewolf machte eine linkische Verbeugung.

»Hat Euch der Meister bis jetzt in Silber bezahlt, so bezahle ich Euch in Gold.«

Der Einäugige schmunzelte und verbeugte sich wieder.

»Herr, befehlt! Was soll ich thun? Soll ich die Erde in die Luft sprengen oder jedes mir begegnende Schiff in den Grund rennen?«

»Kennt Ihr das weißgestrichene Vollschiff, das im nördlichsten Hafendock liegt?«

Der Pirat lächelte geringschätzig.

»Man erzählt sich Seltsames. Die Welt wird bald vollständig verrückt werden. Es ist die ›Vesta‹, sie ist heute getauft worden und geht morgen früh mit vierundzwanzig Unterröcken in See. Hahaha,« lachte er mit erstickter Stimme, »ich will nicht der Seewolf heißen, wenn ich mir nicht einmal das Schiff da draußen genauer betrachte und den Weibern einen Streich spiele.«

»Kennt Ihr die Kapitänin?«

»Dem Namen nach; sie soll Ellen Petersen heißen und die Verrückteste von allen sein.«

Der Schwarzmantel zog eine Photographie hervor und hielt sie dem Piraten vor das Auge.

»Blitz und Donner!« rief der Seemann überrascht. »Beim heiligen Klüverbaum, das ist ein Prachtmädel. Diese Augen sehen einem bis ins Herz.«

Der Schwarzmantel bohrte seine Blicke fest in das Auge des Piraten und sagte leise, jedes Wort betonend, mit zischender Stimme:

»An demselben Tage noch, an dem ich die Nachricht erhalte, daß Miß Ellen Petersen nicht mehr unter den Lebenden weilt, erhaltet Ihr eine Million Dollars bar ausgezahlt und seid von dem Dienste des Meisters entbunden, seid ein freier Mann. Hier habt Ihr die Beglaubigung vom Meister.«

»Ah,« rief der Pirat freudig, nachdem er das ebenfalls versiegelt gewesene Schreiben gelesen und dann sorgfältig vernichtet hatte. »Das ist einmal ein Geschäft. Endlich eine Hoffnung, von diesem verfluchten Sklavendienste befreit zu werden und wieder auf eigene Faust arbeiten zu können. Doch was soll ich thun?«

»Ihr werdet wie bisher in jedem Hafen Instruktionen vom Meister erhalten und jede notwendige Geldsumme empfangen. Doch die ›Vesta‹ ist ein schnellsegelndes Schiff, werdet Ihr ihm bei Gelegenheit folgen können?«

Der Seemann lachte höhnisch auf.

»Wohl ist es ein scharf gebautes Fahrzeug und wäre in meiner Hand das schnellste der Welt, doch auch der ›Friedensengel‹ ist nicht zu verachten, und schließlich sind diese Weiber doch gleich Kindern gegen mich und verstehen nichts von der Sache, wenn sie auch noch so viele nautische Kenntnisse besitzen. Was wissen diese Neulinge von den Geheimmitteln, um den Lauf eines Schiffes zu beschleunigen! Wie man das Vorderteil beschwert, wie man die Masten schwippend macht, und wie man den ungünstigsten Wind abfängt. In diesen Kniffen ist der Seewolf Meister. Nein, nein, das ist Spielerei für mich. Doch, wie ist es, wenn das eine oder das andere Mädchen mit darauf geht?«

»Und wenn das ganze Schiff auf den Meeresgrund sinkt oder in die Luft fliegt,« antwortete der Gefragte finster, »es schadet nichts. Erfahre ich den Tod der Ellen Petersen aus sicherer Quelle, so bekommt Ihr die Million Dollars und seid frei. Auf dem Wasser oder auf dem Lande, durch Kugel, Dolch oder Gift, sie muß sterben.«

»Und sie wird durch meine eigene Hand fallen,« rief der Einäugige mit wilder Fröhlichkeit aus, »diese Gelegenheit, mich freizumachen, soll mir nicht entgehen! Wohin geht die ›Vesta‹ zuerst?«

»Ich kann mit Bestimmtheit nur sagen, daß das erste Reiseziel das mittelländische Meer ist. Dort könnt Ihr sie leicht treffen.«

«All right,« entgegnete der Pirat und ergriff die Laterne, denn der Schwarzmantel schritt schon nach der Thür. »Mein Schiff ist reisefertig, noch heute steche ich in See und lauere der ›Vesta‹ in der Straße von Gibraltar auf, um ihr zu folgen und eine Gelegenheit für meinen Zweck zu erspähen. Sie sollen mit dem Seewolf zufrieden sein.«

Vorsichtig, wie sie gekommen waren, entfernten sich die beiden würdigen Männer aus dem Hause und gingen unten in verschiedenen Richtungen davon. – – – –

Auf dem Dache des Hauses, in welchem eben diese nächtliche Unterredung stattgefunden hatte, saß ein Katzenpärchen und miaute verliebt. Plötzlich sprangen die Tiere scheu davon. Aus einem Schornsteine blickte ein Menschenkopf hervor, dem im nächsten Moment die ganze Gestalt folgte. Der Mann setzte sich auf den Rand der Esse und rieb sich schmunzelnd die Hände.

»Es ist doch ausgezeichnet,« sagte er vergnügt zu sich selber, »wenn ein Detektiv als Schornsteinfeger gelernt hat. Also der Seewolf ist wieder aufgetaucht und treibt nach wie vor sein sauberes Handwerk! Vor dreißig Jahren schreckte mich meine Mutter mit seinem Namen, wenn ich nicht folgen wollte. ›Wenn du nicht artig bist,‹ rief sie immer, ›so sage ich es dem Seewolf, der nimmt dich dann mit.‹ Diesmal aber werde ich ihn mitnehmen. Der Bursche ist natürlich viel zu schlau, um ihn schon jetzt fassen zu können, denn wie er sagt, fährt er als ein schlichter Kapitän; außerdem bindet mich mein Versprechen, denn wird er jetzt dingfest gemacht, so sucht sich dieser saubere Gentleman einen anderen, der seine teuflischen Pläne ausführt.« Er überlegte eine Weile und fuhr dann in seinem Selbstgespräch fort:

»Also hatte Lord Harrlington doch recht, als er diesen Herrn meiner Aufmerksamkeit empfahl. Wer hätte das geglaubt! Ein Glück war es, daß ich durch eine Unbedachtsamkeit des vermeintlichen Kapitäns Fonsera von dieser Unterredung hier im Hause erfuhr und, nichts Gutes ahnend, mich hier einfand. Mit Gold ist die Entdeckung gar nicht zu bezahlen. Nun gilt's bloß noch, den nächsten Hafenplatz der ›Vesta‹ auszukundschaften, und dann – auf Wiedersehen, Seewolf, mich wirst du nicht wieder von deiner bluttriefenden Spur los, bis ich dich, Raubtier des Meeres, eingefangen habe.«

Der Schornsteinfeger sprang von der Esse herab und lief trotz der pechschwarzen Nacht so sicher wie eine Katze auf dem schmalen Firste des Daches entlang, bis er durch ein Fensterchen verschwand.

Während die heimliche Unterredung zwischen dem Piraten und dem maskierten Mann in jenem Häuschen stattfand, spielte sich in dem Prachtgebäude, welches dem ehemaligen Damenruderklub ›Ellen‹ als Versammlungsort diente, eine andere Scene ab.

Alle vierundzwanzig Mitglieder, welche sich noch diese Nacht an Bord der ›Vesta‹ begeben wollten, um früh ihre Reise um die Erde anzutreten, waren anwesend. Die Kapitänin, Miß Ellen Petersen, hatte sich eben erhoben, um eine Ansprache zu halten.

Miß Petersen war eine Waise. Nach dem Tode ihres Vaters, eines enorm reichen Pflanzers in Louisiana, hatte die Mutter noch einmal geheiratet, dann aber selbst bald das Zeitliche gesegnet. Mit ihrem Stiefvater, einem ehemaligen Abenteurer, der durch seine schöne Gestalt und seine bestechenden Manieren das Herz ihrer geliebten Mutter gefangen hatte, konnte sich Ellen nie befreunden. Ein unnennbares Gefühl stieß sie von dem ihr stets sehr liebenswürdig begegnenden Mann mit den stechenden, grauen Augen zurück und ließ sie schon in ihrem siebzehnten Jahre nach New-York ziehen.

Das Mädchen hatte in seiner Kindheit eine zügellose Freiheit genossen, wie sie nur der Aufenthalt auf einer Plantage gewähren kann. Wurde sie nicht durch Unterricht an das Haus gefesselt, so konnte man sie während der Tagesstunden zwischen den Cow-boys finden, jenen unübertrefflichen Rinder- und Pferdehirten der Prärie. Von diesen lernte sie, wie man das wildeste Roß zum Gehorsam zwingt, und wie man, während das Pferd über eine Hecke setzt, eine in die Luft geworfene Orange mit der Revolverkugel zerschmettert.

Als der verhaßte Stiefvater dem schon erwachsenen Mädchen einst Vorwürfe über dieses unweibliche Betragen gemacht hatte, war sie kurz entschlossen nach New-York gezogen, um ganz ihren Neigungen leben zu können.

Hier war ihr nicht so oft die Gelegenheit geboten, Rosse zu tummeln und andere körperliche Uebungen vorzunehmen, dafür aber fand sie bald Geschmack am Wassersport und gab sich diesem mit vollem Eifer hin. Schon nach einem Jahre hatte sie viele gleichgesinnte, junge Mädchen, die reich und unabhängig gleich ihr waren, um sich versammelt und gründete mit diesen den ersten Damenruderklub der Welt, von dessen Siegen oft in den Zeitungen zu lesen war.

Ihre neueste Idee war nun, mit diesen Freundinnen als Matrosen eine Reise um die Erde zu machen, um der staunenden Männerwelt zu zeigen, daß die Frauen, wenn sie wollen, jener in nichts nachstehen.

Miß Ellen stand jetzt im zweiundzwanzigsten Jahre. Ihr prächtiger, schlanker und doch voller Wuchs bezauberte jeden Mann, auch wenn er nicht in das schöne Gesicht sah, welches einer Venus zu gehören schien. Reiches, blondes Haar umrahmte die weiße Stirn und flutete über den Nacken. Aber das Herrlichste an Ellen waren ihre tiefblauen Augen, deren Strahlen bis in das Herz zu dringen schienen. Zwar waren diese Strahlen noch kalt, aber es schien nur die Gelegenheit zu fehlen, um sie in sengende, leidenschaftliche Gluten zu verwandeln.

»Meine Freundinnen,« begann sie mit einer wundervollen Altstimme, »es handelt sich also um die Aufnahme einer neuen Vestalin. Wir sind vierundzwanzig Mitglieder, und, wie wir berechnet haben, sind zur Bedienung der ›Vesta‹ unbedingt fünfzig Hände erforderlich. Eine geeignete Person haben wir bis jetzt noch nicht finden können. Nun stellte sich mir heute früh eine junge Dame mit dem dringenden Wunsche vor, uns auf der Reise begleiten zu dürfen. Empfohlen wurde sie mir von unserer Freundin Jessy Murray. Die Novize wartet im Nebenzimmer, und ehe wir zur Abstimmung schreiten, sollen Sie sie dem Aeußeren nach beurteilen. Ich bemerke gleich, daß Johanna Lind zwar in Amerika geboren ist, über von deutschen Eltern abstammt.«

Während Miß Ellen die Hand nach der Klingel ausstreckte, um die Wartende zu rufen, entstand unter den Damen ein mißmutiges Gemurmel, weil eine Deutsche an Bord der ›Vesta‹ kommen sollte. Doch ehe die Vorsitzende ihr Vorhaben noch ausführen konnte, sprang Jessy Murray auf.

»Halt!« rief das junge Mädchen mit blitzenden Augen. »Wenn Miß Petersen gegen Miß Lind ein Vorurteil erweckt hat, so will ich dies abschwächen. Johanna Lind ist in ganz Amerika nicht unter diesem, sondern unter ihrem englischen Namen, Jane Lind, bekannt.«

Triumphierend wartete die Sprecherin den Eindruck ihrer Worte ab.

»Ah,« riefen alle Damen fast gleichzeitig aus. »Jane Lind, die Heldin vom Oberonsee?«

»Ja, sie ist es. Johanna Lind wagte im Winter letzten Jahres siebenmal ihr Leben, um ebensoviele Personen aus den hochgehenden Wogen des Oberonsees zu retten.«

»Dann ist eine Abstimmung gar nicht nötig,« rief eine Dame.

»Nein, sie ist aufgenommen!« stimmten alle anderen bei.

Die Gerufene trat ein. Wenn ihre Aufnahme noch nicht beschlossen gewesen wäre, so hätte doch schon ihre Erscheinung diese bewirkt.

Unter all den schönen Mitgliedern des Klubs konnte sie Anspruch erheben auf den Titel der schönsten; dabei blickte das kluge, braune Auge so liebevoll und freundlich, daß es im Nu die Herzen aller Damen bezauberte. Niemand hatte dieser zarten, schmiegsamen Gestalt zugetraut, daß sie sich siebenmal den eisigen Fluten preisgegeben hatte, ohne nachteilige Folgen zu verspüren.

Mit herzlichem Willkommen wurde sie als neue Vestalin begrüßt. Jessy Murray hatte bereits erzählt, daß dieselbe in jeder Weise würdig sei, an Bord der ›Vesta‹ zu leben, da sie auch auf den großen Seen oder vielmehr Binnenmeeren Nordamerikas, genügend Gelegenheit gehabt hätte, sich mit dem Wassersport vertraut zu machen.

»Bevor wir jedoch,« nahm die Kapitänin wieder das Wort, »Sie definitiv als Vestalin aufnehmen können, ist es nötig, daß Sie unsere Gesetze kennen lernen. Glauben Sie diese nicht halten zu können, so steht Ihrem Rücktritt nichts im Wege. Die Regeln sind einfach, aber sehr streng, doch nicht streng für uns, die wir uns freiwillig Vestalinnen nennen. Sie kennen die Sage von der Vesta und deren Priesterinnen?«

Johanna bejahte lächelnd.

»Nun wohl! So wissen Sie auch, daß eine Vestalin, welche das Gelübde der Keuschheit brach, eingemauert wurde; ließ sie das heilige Feuer ausgehen, so wurde sie gegeißelt, desgleichen, wenn sie Ungehorsam zeigte. Dies gilt allerdings nicht für uns. Wer aber mir, der Kapitänin der ›Vesta‹, ungehorsam ist, wird an der Stelle, wo wir uns gerade befinden, sei es an der Küste, an einer Insel oder mitten auf dem Ocean, unwiderruflich vom Schiff ausgesetzt. Wer während dieser Reise das Gelübde der Keuschheit bricht, wird an den Mast gebunden, gegeißelt und im nächsten Hafen an das Land gesetzt. Dasselbe gilt für diejenige, welche etwas über unser Leben verrät, ein Reiseziel nennt oder überhaupt Mitteilungen über etwas macht, was unter uns besprochen wurde. Sind Sie damit einverstanden, Miß Jane Lind, so unterschreiben Sie dieses Formular, sodaß Sie sich später nicht über uns beschweren können.«

Die Vestalin ergriff die Feder, überlegte einige Sekunden und unterschrieb dann mit fester Hand den Vertrag.

Bis jetzt hatte die Vorsitzende mit ernster Stimme gesprochen, nun aber fuhr sie in ihrer gewöhnlichen, heiteren Weise fort:

»Der Zweck dieser Reise ist, der Welt den Beweis zu geben, daß wir Frauen den Männern in nichts nachstehen, daß wir ebensogut wie sie ein Schiff durch den Sturm leiten und jeder Gefahr Trotz bieten können, ohne mit den Wimpern zu zucken. Wer, wie ich, schon vielfach Seereisen gemacht hat, weiß, daß unbedingter Gehorsam auf einem Schiffe notwendig ist. Alle diese Bestimmungen sind nicht willkürlich von mir getroffen, sondern von allen beschlossen worden. In den einzelnen Hafenplätzen hört dieses Vorgesetztenverhältnis zu mir natürlich auf. Wir besehen uns die betreffende Stadt, unternehmen Ausflüge ins Innere des Landes, Jagdpartien u. s. w., für welche an Bord alle Vorbereitungen getroffen sind. Und nun seien Sie als Vestalin herzlich begrüßt.«

Sie schüttelte, ebenso wie die anderen, Johanna Lind, der neu angemusterten Vestalin, herzlich die Hand.

»Wie wird die Arbeit an Bord verteilt?« fragte diese.

»Ich bin für immer zur Kapitänin gewählt worden,« erklärte Miß Ellen. »Zeigt sich aber eine der Damen mehr für diese Stellung geeignet, so werde ich sie ihr freiwillig abtreten. Bei Segelmanövern arbeiten alle nach verteilten Rollen in der Takelage. Die Funktionen der beiden Steuerleute gehen die Reihe um, ebenso die der Köchin, bis sich im Laufe der Zeit zeigt, wozu jede der einzelnen Damen besondere Neigung besitzt. Die Mannschaft ist, wie auf jedem Schiffe in zwei Gruppen geteilt, in die Backbord- und in die Steuerbordwache, welche sich aller vier Stunden ablösen. Die Verteilung der Wachen machen die Damen unter sich aus, damit Freundinnen möglichst zusammenkommen. Das Schiff ist neu, sodaß außer den nötigen Segelmanövern und der täglichen Reinigung sehr wenig Arbeit zu thun sein wird. Für Unterhaltung, Musik, Bücher u. s. w. ist auf der ›Vesta‹, wie Sie finden werden, aufs beste gesorgt, desgleichen für Bequemlichkeit. Die einzelnen Arbeiten, wie zum Beispiel Zeugwaschen, muß sich natürlich jede selbst besorgen, wie auf anderen Schiffen die Matrosen.«

»Die ›Vesta‹ geht bereits morgen in See?«

»Ja, morgen früh. Wir begeben uns noch diese Nacht an Bord. Lassen Sie Ihre Sachen gleich nach dem Schiffe bringen! Ordnen Sie noch alles Nötige an, und kommen Sie selbst an Bord.«

»Kann ich schon jetzt erfahren, welchen Hafen die ›Vesta‹ zunächst anlaufen wird?«

»Gewiß. Wir haben keine Heimlichkeiten unter uns. Wir kreuzen durch den atlantischen Ocean, möglichst langsam, um uns im Segelmanövrieren zu vervollkommnen, fahren ins mittelländische Meer und laufen zuerst Konstantinopel an. Von dort begeben wir uns nach Alexandrien, machen einen Abstecher nach Kairo, besuchen die Pyramiden u. s. w. und segeln dann wieder der Straße von Gibraltar zu, unterwegs noch einige sehenswerte Plätze mitnehmend. Welchen Weg wir dann einschlagen, wird später beschlossen.«

Die jungen Mädchen plauderten und scherzten noch lange miteinander und malten sich die sie erwartenden Erlebnisse und Abenteuer mit den heitersten Farben aus. Hätten sie ahnen können, daß jetzt gerade der berüchtigtste Seeräuber und seine Matrosen, Hyänen in Menschengestalt, die Anker lichteten, um draußen auf dem Meere der ›Vesta‹ aufzulauern und sie samt ihrer Besatzung für immer verschwinden zu lassen!

Noch ehe sich die Damen an Bord ihres Schiffes begaben, entfernte sich Miß Jane Lind, weil sie ihre Koffer noch besorgen wollte, mit dem Versprechen, bald nachzukommen.

Als sie auf der Straße stand, seufzte sie tief auf und schlug die Augen zum Himmel empor.

»Gott, Du Allmächtiger,« stammelte sie, »gieb mir die Kraft, mein Vorhaben zu vollbringen! Schweres habe ich mir vorgenommen. Behüte Du mich, wie Du mich immer bis jetzt wunderbar beschirmt hast! Mut, Johanna, es muß sein, und es wird dir gelingen!«

Eilends entfernte sie sich, bestieg eine Droschke und fuhr in ein anderes Stadtviertel. Vor einem Postgebäude hielt der Wagen.

Johanna stieg aus, trat in den Schalterraum und spähte umher. Niemand außer ihr befand sich im Zimmer. Flüchtig warf sie ein paar Zeilen auf ein ausliegendes Depeschenformular und reichte dieses dem dienstthuendcn Beamten.

Der Telegraphenapparat klapperte, und im nächsten Momente durchliefen das Kabel des atlantischen Oceans die Worte:

»Lord Harrlington, London. Abreise morgen früh. Konstantinopel.«

Die neue Vestalin hatte den ersten Verrat verübt; die Geißel wartete ihrer.

Der Teil des atlantischen Oceans, welcher an Spanien und Portugal grenzt, wird die spanische See genannt. Sie wird von den Schiffen gefürchtet, denn wilde Stürme brausen über sie hin und schleudern die Fahrzeuge wie Nußschalen hin und her, ihnen mit dem Untergang an der nahen Küste drohend; aber selbst bei ganz ruhigem Wetter haben die aus dem unendlichen Ocean kommenden und sich am Strande brechenden Wogen noch eine so ungeheure Gewalt, daß sie fort und fort über das Deck eines Schiffes spülend, alles mit fortschwemmen können. Nur, wenn schon seit Tagen sich kein Lüftchen mehr geregt hat, dann gleicht auch diese See einem Spiegel. Und setzt wieder ein frischer Wind ein, so erzeugt er wohl Wellen, aber nicht jenen gewaltigen Wogengang.

Ein solcher ruhiger Tag war angebrochen. Neugierig blickte die warme Maisonne von ihrer Höhe herab auf eine Brigg, welche bei günstigem Westwinde mit vollen Segeln die spanische See nach Süden zu befuhr. Sie hatte doch schon so manche Schiffsbesatzung bei der Arbeit in der Takelage und bei ihrem Treiben in der Freizeit beobachtet, aber eine solch merkwürdige war ihr noch nicht vorgekommen!

Matrosen waren es unbedingt, welche sich an Deck der schlanken, schöngebauten Segelbrigg herumtrieben, denn sie beschäftigten sich zum Teil mit seemännischen Arbeiten. Aber ach – wie sahen sie aus!

Obgleich sie die Hemdsärmel aufgekrempelt hatten, wodurch meist recht sehnige, muskulöse Arme zum Vorschein kamen, und obgleich fast alle barfuß gingen, erzeugten sie doch sämtlich den Eindruck, als kämen sie eben erst von einem Ballsaal, auf dem sie sich als Vagabunden maskiert gehabt. Die schon arg mitgenommenen Anzüge zeigten noch den Schnitt der neuesten Mode, und ein Mann, der eben die Taue sorgfältig zu Ringen aufschichtete, trug gar einen schwarzen Frack. Am Heck, in der Nähe des Steuerruders, saß ein riesiger Mann mit einem Cylinder auf dem Kopfe. Er ließ die nackten Beine über Bord hängen und angelte. Aber die originellste Figur war der am Steuerruder Stehende; die Hosen so weit wie möglich aufgekrempelt, den Oberkörper in einen roten Reitfrack geklemmt und am Halse einen fast acht Centimeter hohen Stehkragen, so hielt er das Rad mit beiden Händen und suchte seinem Gesicht einen möglichst sorgenvollen Ausdruck zu geben. Vor ihm stand nämlich ein Photographenapparat, durch welchen er eben von einem anderen Manne fixiert wurde.

So sah es aus an Bord des ›Amor‹, welcher der Straße von Gibraltar zusteuerte. Die bestellten, gleichmäßigen Matrosenanzüge waren bis zur Abfahrt von der Insel Wight nicht fertig geworden, zum Aerger Lord Harrlingtons und zum Ergötzen der übrigen jungen Leute, welchen diese Maskerade ungemein gefiel. Doch sollten die Sachen nach dem von Harrlington angegebenen nächsten Hafen mit Eilpost nachgeschickt werden.

»Halten Sie doch den Kopf nicht so hoch, Hendricks,« rief der lustige Charles Williams, welcher seinen Freund photographieren wollte, ich kann von Ihrem Gesicht nur die Nasenlöcher sehen.«

»Thut mir leid! Mein Stehkragen läßt keine andere Stellung zu.«

»Geben Sie Ihren Augen einen kühneren Ausdruck! Spähen Sie recht scharf in die Ferne!« sagte wieder Charles unter seinem Tuche hervor.

Edgar Hendricks riß die Augen möglichst weit auf und versuchte so zu blicken, wie er es auf Bildern von Seeleuten gesehen hatte.

»So ist es gut!«

Charles kam unter dem Tuche hervor. »Jetzt recht ruhig gestanden!

»Passen Sie auf! Eins – zwei –«

»Süd – Südwest – dreiviertel West,« rief in diesem Augenblick Lord Harrlington, der auf dem Vorderdeck mit dem zweiten Steuermann den Stand der Sonne genommen hatte, dem Steuernden zu und gab somit die neue Richtung an.

Hendricks, wohl wissend, daß die Ausführung derartiger Kommandos keinen Aufschub erleiden darf, drehte erneut das Rad, gerade als Charles drei sagte.

»Potz Ankertaue und Stahltrossen!« schrie letzterer, als er die Platte durchs Licht besah. »Ihr Kopf ist mindestens zehnmal so breit, wie er hoch ist! Vom Gesicht ist nur der Stehkragen zu sehen, und fünfundfünfzig Hände haben Sie auch! Noch einmal!«

Er warf die Platte ins Wasser, gerade wo Lord Hastings fischte.

»Wenn Sie mir die Fische mit Absicht vertreiben, fordere ich Sie auf krumme Säbel,« rief dieser.

»Die giebt's hier an Bord gar nicht, bloß Enterbeile.«

»Dann auf krumme Enterbeile.«

»Wieviel Fische haben Sie eigentlich während der letzten sechs Stunden gefangen, Lord Hastings?«

»Zwei Stück,« erwiderte der Angeredete stolz und wies auf die neben ihm liegenden Fischchen.

»Hagel und Haubitzen!« rief der lustige Charles, der wieder seinen Apparat zurechtrückte, um eine neue Aufnahme von seinem Freunde zu machen, »das wird aber eine teure Abendmahlzeit.«

»Sagen Sie einmal,« fragte der am Steuer stehende Hendricks, »woher haben Sie nur diese famosen Matrosensprüche? Ich grüble und grüble, mir fällt aber kein so recht kerniger Ausdruck ein, und Sie werfen nur immer so damit herum.«

»Das kommt eben davon, daß man seine Zeit richtig anwendet,« antwortete der Photograph stolz. »Während Sie unnütze Abschiedsbesuche machten, bin ich die letzten acht Tage in allen Matrosenschenken Londons herumgelaufen, und jedesmal, wenn ein Matrose fluchte, habe ich mir die Worte aufgeschrieben. Doch nun, Potz Ketten und Katzenschwänze! Machen Sie endlich einmal den Mund zu und stehen Sie still! So – die Stellung ist gut. Eins – zwei – drei! Sie können sich wieder rühren!«

Er besah die neue Platte.

»Ausgezeichnet getroffen! Das Bild wird noch etwas koloriert, damit der rote Frack recht zur Geltung kommt, und dann schicke ich es nach London. Das wird aber Aufsehen erregen, wenn Sir Edgar Hendricks im Schaufenster hangt, barfuß im Frack und Stehkragen, am Steuerrad stehend.«

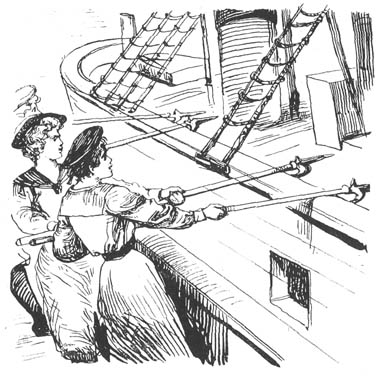

»Oberbramraasegel fest!« kommandierte in diesem Augenblick der Kapitän. Das war Charles' Arbeit, denn die Oberbramraa ist die höchste Raa einer Brigg und erfordert zur Bedienung solch leichte, schmächtige Gestalten, wie die Charles Williams'.

Gewandt erstieg er die Wanten und machte das Segel an der Raa fest. Von seinem erhöhten Standpunkte aus konnte er das Meer weit überblicken.

»Ein Schiff Backbord achtern,« rief er und deutete links nach hinten.

Lord Harrlington nahm ein Fernrohr zur Hand und richtete es auf den am Horizont erscheinenden dunklen Punkt.

»Ein segelndes Vollschiff,« fagte er nach einer Weile, »das könnte die ›Vesta‹ sein.«

Wie der Blitz schoß Charles an einem Tau von oben herab, sprang durch eine Luke ins Innere und kam bald mit einem Fernglas wieder herauf, welchem Beispiele die anderen Herren folgten. Selbst die Heizer, jetzt bei dem guten Winde unbeschäftigt, stellten sich neugierig an Deck.

»Doch nein,« sagte wieder Lord Harrlington, »die ›Vesta‹ hat an jedem Maste sechs Raaen, und dieses nur fünf. Außerdem ist die ›Vesta‹ schneeweiß angestrichen und würde die Sonnenstrahlen viel mehr reflektieren. Das erwartete Schiff ist es also nicht.«

»Merken Sie nicht etwas Seltsames, Kapitän?« sagte John Davids, der zweite Steuermann.

»Nein,« sagte dieser und nahm das Fernrohr von den Augen. »Doch ja,« rief er jetzt, »merkwürdig, mit welch wunderbarer Schnelligkeit dieses Segelschiff sich uns nähert!«

Auch die übrigen Herren hatten dies bemerkt und staunten darüber.

Näher und näher kam das Schiff. Mit unheimlicher Eile durchschnitt es die Wellen, welche schäumend au seinem Bug emporspritzten.

Dicht aneinander gedrängt standen die Engländer an der Bordwand und starrten erstaunt, einige auch entsetzt zu dem Schiff hinüber, das sie jetzt fast erreicht hatte.

Es war ein großes, stark gebautes Fahrzeug, das alle Segel beigesetzt hatte, aber doch viel zu schwer war, um mit solcher Windeseile daherfliegen zu können.

Das Deck war völlig leer, nichts war darauf zu sehen; aber es war eigentlich gar kein Deck zu nennen, denn es wölbte sich fast wie die Hälfte einer Halbkugel, sodaß Menschen kaum darauf hätten stehen können. Alles an dem Schiff war mit einer schmutziggrauen Farbe bemalt, von der Mastspitze bis zur Wasserlinie herunter, kein Tau, kein Segel zeigte eine andere Farbe.

Einer der Heizer fiel stöhnend auf die Kniee und bedeckte sein Gesicht.

»Wir sind verloren!« wimmerte er. »Der fliegende Holländer!«

»Unsinn,« rief barsch Lord Hastings, faßte den Burschen beim Kragen und stellte ihn mit einem Ruck wieder auf die Beine. »Mache dem ›Amor‹ keine Schande. Die Söhne Altenglands fürchten sich auch vor zehn fliegenden Holländern nicht.«

Jetzt war das wunderbare Schiff dicht an der Seite des ›Amor‹, und nun geschah etwas, was selbst den Unerschrockensten der Gesellschaft ein Grausen einflößte.

Wie mit einem Zauberschlag flogen plötzlich zu gleicher Zeit alle Segel des Schiffes hoch und rollten sich kunstgerecht an den Raaen auf, als hätten die geübtesten Matrosen sie dort festgebunden. Und doch war kein Mensch, weder an Bord, noch in der Takelage zu sehen.

»Das ist Hexerei,« rief Lord Harrlington.

»Ob ich hier hinüberspringen kann?« fragte Lord Hastings und maß die etwa zehn Meter betragende Entfernung zwischen beiden Schiffen. Das Fahrzeug fuhr jetzt ebenso schnell wie der ›Amor‹, immer dicht an dessen Seite.

»Samiel hilf!« rief Hendricks mit bebenden Lippen. »Wissen Sie, was das ist, Williams?«

»Das kann ich Ihnen ganz genau sagen,« erwiderte Charles Williams, der selbst in seiner Todesstunde einen Spaß nicht hätte unterdrücken können, »ich weiß es nämlich auch nicht.«

Etwa fünf Minuten mochte das rätselhafte Schiff so neben dem ›Amor‹ hergefahren sein, als plötzlich wieder durch unsichtbare Hände die Segel gelöst und auseinandergefaltet wurden. Aber nicht nur das, auch die Raaen wurden alle zu gleicher Zeit etwas nach dem Steuerbord gerichtet, und mit verdoppelter Eile schoß es wieder dem Süden zu. In einer Viertelstunde war das Meerwunder den Augen der Herren entschwunden.

Allerlei Meinungen über dasselbe wurden jetzt an Bord des ›Amor‹ laut. Die Männer waren zu aufgeklärt, um an Uebernatürliches zu glauben, aber zu deuten wußte sich diese Erscheinung niemand.

Lord Harrlington war mit seinen Aeußerungen über das Gesehene am zurückhaltendsten, obgleich gerade er seines bekannten Scharfsinns wegen am meisten gefragt wurde.

»Die einzige Erklärung ist die,« sagte er endlich, »daß unter der Halbkugel, welche wir gesehen haben, sich die Maschinerien befinden, um alle Segel, Raaen u. s. w. regieren zu können. Woher das Schiff, welches weder Schornstein, noch etwas Derartiges besaß, die ungeheure Schnelligkeit nimmt, wird mir immer ein Rätsel bleiben, bis ich die innere Einrichtung selbst sehe.«

»Und wenn ich noch einmal so nahe an dieses Schiff komme, wie jetzt,« meinte sein Freund, »dann will ich nicht Hastings heißen, wenn ich es mir nicht genauer besehe. Das ist ebenso interessant, wie ein Besuch auf der ›Vesta‹. »Geschmacksache,« entgegnete Hendricks.

Die Besatzung unterhielt sich noch lange über das geisterhafte Schiff oder diese neue Erfindung, als sie durch ein Kommando des Kapitäns wieder in die Raaen geschickt wurde.

Schon seit einiger Zeit hatte Lord Harrlington nach dem hinter ihnen liegenden Horizont gespäht, als er sein Fernrohr mit einem Male zusammenschob und den Befehl gab, die Segel einzuziehen.

Verwundert führten die Herren dieses jetzt ganz unnötige Manöver aus, denn der Wind war ihrer Meinung nach sehr günstig.

Kaum standen sie alle wieder an Deck, so streckte der Kapitän die Hand aus, zeigte nach einem dunklen Punkte am Horizont und sagte fröhlich lächelnd:

»Meine Herren, die ›Vesta‹! In einer halben Stunde können wir uns den Damen vorstellen.«

Ein allgemeines Hurrah entfuhr der Besatzung des ›Amor‹. Wieder richteten sich achtundzwanzig Ferngläser nach dem schnell größer werdenden Schiffe mit den schönen, vornehmen Damen an Bord.

»Charles,« fragte Edgar Hendricks den Freund, »sitzt mein Stehkragen auch ordentlich?«

»Ja, der sitzt gut,« erwiderte der lustige Charles, den Barfüßigen von oben bis unten musternd, »aber die Stiefeln können Sie sich erst noch wichsen lassen. Und Sie,« wandte er sich an den wieder angelnden Hastings, der nach wie vor die Beine über Bord hängen ließ, »edler Lord, ich bitte Sie, nehmen Sie doch Ihre nackten Beine weg, oder ziehen Sie wenigstens Strümpfe an, Sie blamieren ja ganz England.«

»Unsinn!« knurrte der phlegmatische Lord. »Ich bin jetzt Seemann und nicht im Salon. Wenn es die Damen geniert, so mögen sie nicht hersehen. Wahrhaftig,« er hob die Nase und schnoberte in die Luft, »es riecht schon nach Frisierstube.«

In der That war es die ›Vesta‹, die sich der jetzt still liegenden Brigg schnell näherte. Sie kam vom Westen, von der amerikanischen Küste, sodaß sie mehr von der Seite her an den ›Amor‹ heransegelte.

Wie jedes Schiff auf dem Meere die Aufmerksamkeit der Besatzung eines anderen erregt, so standen natürlich auch die Vestalinnen alle an Deck und musterten durch Ferngläser die in Sicht kommende, kleine Brigg, umsomehr, da diese mit einem Male ohne jeden Grund sämtliche Segel barg.

Das ganze Schiff machte einen überaus günstigen, erfreulichen Eindruck, selbst das Auge des ältesten Seebären hätte mit Entzücken darauf verweilt.

Alles war schneeweiß angestrichen und zeugte von einer peinlichen Sauberkeit. Statt der gewöhnlichen hölzernen Bordwand umgab das blankgescheuerte Deck ein Kupfergeländer, in welchem sich die Sonne wiederspiegelte. In der Mitte erhob sich, wie auf jedem größeren Fahrzeug, eine Kommandobrücke, auf welcher Miß Ellen Petersen, die Kapitänin, und die beiden Damen standen, an denen die Reihe war, das Steuer zu bedienen.

Die Mädchen waren in schneeweiße Anzüge gekleidet, natürlich nach Art der Männer, wie sie auch in allem anderen das Aussehen von Matrosen hatten. So zum Beispiel saßen auf ihren Köpfen langbebänderte Mützen mit der Goldaufschrift ›Vesta‹.

Miß Petersen hatte recht gehabt, wenn sie schon vor dem Antritt der Reise behauptet hatte, eine solche nur vierwöchentliche Seefahrt sei besser, als eine halbjährliche Badekur, denn wirklich strotzten die Gesichter der Mädchen von Gesundheit und Fröhlichkeit. Noch nie hatten ihre Augen so lebhaft geblitzt, wie jetzt nach diesen paar Wochen. Zwar war die Haut schon tüchtig verbrannt, an dem ausgeschnittenen Brustteil von Sonne und Wind gerötet, auch die Hände zeigten an einigen Stellen eine harte Haut, aber was schadete das! Die Freiheit und Ungeniertheit an Bord wog dies alles auf. Uebrigens wußten sie wohl, daß ein verbrannter, aber gesunder Teint selbst ein unscheinbares Gesicht hübscher macht, als ein blasser, kränklicher.

Und der Dienst auf einem Segelschiffe ist, wenn man vom Ein- und Ausladen, wie diese Damen, verschont bleibt, wirklich durchaus kein anstrengender.

Die ›Vesta‹ hatte sich der Brigg soweit genähert, daß die Personen auf derselben durch das Fernrohr zu unterscheiden waren.

Plötzlich lachte Miß Jessy Murray, welche neben der Kapitänin auf der Brücke stand, laut auf.

»Was sind das nur für sonderbare Matrosen da?« fragte sie und spähte aufmerksam hinüber. »Ich glaube, der eine hat einen roten Frack an, und einer trägt gar einen Cylinder auf dem Kopfe!«

Immer schneller kam das Vollschiff der Brigg näher, schon brauchten die Damen das Glas nicht mehr, um die Gesichter der Leute erkennen zu können.

»Ich will nicht Jessy Murray heißen,« begann jene wieder, »wenn der Mann dort auf dem Vorderteile nicht Lord Harrlington ist, den Sie in der Regatta bei New-York im Einzelboot geschlagen haben.«

Die Sprecherin warf einen Blick nach Miß Petersen und sah, wie diese über und über errötete.

»In der That, er ist es,« antwortete die Kapitänin. »Uebrigens habe ich damals offen bekannt, daß ich ihn jedenfalls nur durch einen Zufall oder infolge seiner Großmut besiegt habe.«

Auch andere Damen an Deck stießen jetzt Rufe der Verwunderung aus.

»Sehen Sie nur den Mann da, der so ungeniert die nackten Beine über Bord hängen läßt, Shocking!« rief eine. (Shocking ist ein englisches Wort und bedeutet so viel wie anstößig, beleidigend, ohne gemein zu sein.)

»Bei Gott,« sagte darauf eine andere im Tone des höchsten Erstaunens, »es ist Lord Hastings, der beste Boxer Englands.«

»Hahaha,« lachte wieder eine andere, »sehen Sie nur den Mann dort am Steuerrad mit dem roten Reitfrack und hohen Stehkragen. Es ist der schöne Sir Hendricks, welcher auf dem Regattaballe alle Frauenherzen in Feuer zu setzen glaubte. Man erzählt sich von ihm, daß er selbst beim Schlafen die Sporen nicht ablegen soll und statt eines Kopfkissens einen Sattel benutzt. Nun glaube ich es!«

»Und der Herr neben ihm ist Sir Williams, sein unzertrennlicher Freund, genannt der lustige oder tolle Charles, der Ihnen auf dem Balle so den Hof machte. Shocking, auch er geht ohne Schuhe und Strümpfe einher. Die Herren machen es sich sehr bequem.«

»Ich hab's,« rief Jessy Murray, »die Besatzung dieser Brigg besteht aus dem Jachtklub ›Neptun‹. Lord Harrlington, Lord Hastings, Sir Williams, Sir Edgar Hendricks, Lord Stevenson, der Sohn des berühmten Herzogs von Chaushilm – sie alle sind vertreten, die ganze Aristokratie Englands. Was soll das nur? Machen sie auch gleich uns eine Weltreise?«

»Flagge und Vesta hoch,« kommandierte Miß Petersen. »Wir wollen doch wenigstens den Namen dieser Brigg erfahren!«

Die Seeleute können sich vermittels fünfundzwanzig verschiedener Flaggen, entsprechend den 25 Buchstaben des Alphabets, welche sie in verschiedener Reihenfolge wehen lassen, vollständig unterhalten. Das sogenannte internationale Signalbuch lehrt, wie man die einzelnen Fragen und Antworten durch diese Flaggen auszudrücken hat.

So entfaltete sich jetzt an der Flaggenstange des Vollschiffes das Sternenbanner der Vereinigten Staaten, am Mittelmast ging eine weiße Flagge hoch, in deren Mitte eine Vestalin zu sehen war, wie sie das Feuer ihrer Göttin unterhielt und von der Raa des hintersten Mastes flatterten fünf Tücher, den Namen ›Vesta‹ ausdrückend.

Begierig warteten die Damen auf die Antwort der Brigg.

Da erschien am Heck, dem hintersten Teile des Schiffes, die Farbe Englands, der Name ›Amor‹ war zu lesen, und am Mast flatterte eine weiße Flagge, den Gott der Liebe in brennendem Rot darstellend, wie er mit dem gefährlichen Bogen lächelnd nach der ›Vesta‹ zielte.

»Das ist Ironie!« rief heftig Miß Petersen aus, stampfte mit dem kleinen in einem weißen Segeltuchschuh steckenden Füßchen auf die Planken und errötete dabei über das ganze Gesicht. Die anderen Damen dagegen brachen in ein schallendes Gelächter aus.

»Wir wollen die Besatzung fragen, ob diese Begegnung eine zufällige oder absichtliche ist.«

Da in diesem Augenblicke die Mannschaft des ›Amor‹ wieder Segel beisetzte, um neben der ›Vesta‹ fahren zu können, so gab die Kapitänin Befehl, einige Segel zu bergen und dirigierte das Schiff dicht neben die Brigg. Nur etwa zehn Meter waren die Fahrzeuge voneinander getrennt.

Zu gleicher Zeit erklangen auf beiden Schiffen die Metallglocken achtmal, ein Zeichen, daß es Mittag war. Die am Steuerruder Stehenden wurden abgelöst.

Lord Harrlington stand stumm mit gekreuzten Armen an dem Mast gelehnt und betrachtete unverwandt mit flammenden Augen die schöne Führerin des Vollschiffes.

»Wenn ich nicht irre,« begann Miß Petersen, »sind an Bord dieser Brigg die Mitglieder des englischen Yachtklubs ›Neptun‹?«

Ehe jemand anders antworten konnte, trat der lustige Charles vor, zog mit einer eleganten Verbeugung den Hut und sagte:

»Erraten, geehrtes Fräulein! Sie sehen hier die berühmtesten Männer Englands, ebenso wie Sie, auf einer Reise um die Welt begriffen.«

Miß Petersen sann einen Moment nach, wie sie etwas Näheres über die Absicht dieser Herren erfahren könne, aber Charles hatte schon unter den lachenden Damen jene bemerkt, um deren Gunst er sich beim Regattaball in New-York bemüht hatte, und abermals den Hut ziehend und mit dem nackten Fuß auskratzend, fuhr er fort:

»Ah, Miß Thomson, freut mich ungemein, Sie wiederzusehen. Darf ich mich nach Ihrer Gesundheit erkundigen?«

»Danke,« lachte das Mädchen zurück, »aber sagen Sie, wie in aller Welt kommen Sie in diesem seltsamen Aufzuge hierher?«

»Wir gaben einen Maskenball und warteten nur auf Ihr Eintreffen. Ihre Verkleidung ist wirklich reizend. Bei welchem Schneider lassen Sie eigentlich arbeiten? Der Matrosenanzug sitzt Ihnen wie angegossen.«

»Und wollen Sie mir nicht die Adresse Ihres Schusters mitteilen?« gab das schlagfertige Mädchen unter dem Kichern ihrer Gefährtinnen zurück. »Mir gefällt die Form Ihrer Lackschuhe außerordentlich.«

Charles warf einen bedauernden Blick auf seine nackten Füße.

»Ah, das darf Sie nicht genieren. Dieselben sind gerade in Reparatur, und mein einziges Paar Strümpfe hängt dort zum Trocknen. Ich wollte mir erst welche von Lord Hastings borgen, aber der hat überhaupt keine mitgenommen.«

»Lord Hastings,« fragte eine andere den unbekümmert weiter Angelnden, »haben Sie sich hier als neapolitanischer Fischerknabe etabliert?«

»Wenn Sie nicht mit Ihrem Schiff aus dem Wege fahren, kann ich natürlich nichts fangen,« brummte der Gefragte mürrisch, der seiner trockenen Gutmütigkeit wegen bei den Damen beliebt war.

»Sie müssen nicht angeln, sondern in Ihren Cylinder Löcher machen und damit schöpfen.«

»Habe ich schon versucht, aber es geht nicht.«

»Miß Nikkerson,« mischte sich jetzt Edgar Hendricks ein, »darf ich Sie zur nächsten Tour auffordern?«

»Ich bin leider schon vergeben! Sagen Sie, Sir Hendricks! Wo haben Sie denn Ihre sonst unvermeidlichen Reitsporen? Sie sollen ja die meiste Zeit des Tages zu Pferde sitzen und selbst in Ihrem Zimmer reiten?«

»Es that mir zu weh, als ich die Sporen in die nackten Fersen stechen wollte. Das Schuhetragen ist hier nämlich nur ausnahmsweise gestattet, nur an Sonn-, Fest- und Geburtstagen.«

»Sein Pferd hat er mit,« versicherte Williams mit der Hand auf dem Herzen, »es liegt aber im Zwischendeck und ist seekrank, sonst könnten Sie den edlen Sir an Bord herumreiten sehen.«

Solche scherzhafte Reden wechselten noch lange zwischen den Herren und Damen; nur Miß Petersen und Lord Harrlington verhielten sich schweigend.

Endlich trat letzterer an die Bordwand und fragte hinüber:

»Miß Petersen, erlauben Sie, daß der ›Amor‹ die ›Vesta‹ während ihrer Fahrt um die Erde begleitet? Bedenken Sie wohl, wie oft Sie eine männliche Hilfe herbeisehnen werden, und eine bessere, treuere und thatkräftigere als die meiner Brigg können Sie nirgends finden. Zu See und zu Land, in jeder Gefahr können Sie auf uns zählen.«

Das Mädchen lachte spöttisch auf.

»Wir Vestalinnen brauchen keine Hilfe; dies zu zeigen ist eben unsere Absicht. Und übrigens, Lord Harrlington, Sie scheinen kein guter Seemann zu sein, wenn Sie nicht zu erkennen vermögen, daß die ›Vesta‹ Ihrer Brigg im Segeln weit überlegen ist. Nur eine halbe Stunde Fahrt, und wir sind Ihnen außer Sicht.«

Des Kapitäns Augen blitzten.

»Miß Petersen, Sie sind mir noch Revanche schuldig. für Ihren Sieg über mich im Einzelboot. Was gilt die Wette, daß der ›Amor‹ der ›Vesta‹ folgen kann?«

»Gut. Um was wetten wir?« war die Antwort.

»Ich schlage vor,« rief der lustige Charles, »um einen Kuß. Verlieren wir, so geben wir jeder Dame einen Kuß, verliert die ›Vesta‹, so bekommt jeder Herr von einer Dame einen.«

»Shocking!« riefen die Damen lachend; Ellen Petersen aber sagte:

»Scherz beiseite! Kann Ihr Schiff dem unsrigen folgen, so sei Ihnen die unwiderrufliche Erlaubnis gegeben, uns für immer zu begleiten. Im anderen Falle werden Sie sich nie wieder darum bemühen, die ›Vesta‹ aufzusuchen, sondern sie im Gegenteil stets vermeiden.«

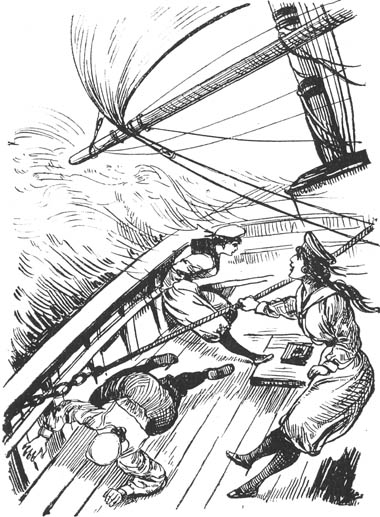

»Einverstanden!« erwiderte Lord Harrlington fröhlich, und sogleich begann an Bord der beiden Schiffe ein reges Leben. Kommandos erschollen. Die Damen, wie die Herren flogen in die Takelage, um alle Leinewand zu entfalten, doch wenn die Kapitänin nicht zu sehr mit ihrer Besatzung beschäftigt gewesen wäre, so hätte sie bemerken können, wie Harrlington angelegentlich durch ein Sprechrohr mit jemandem im Zwischendeck verhandelte.

Schon nach wenigen Minuten, als sich der Wind in die Segel legte, war zu sehen, daß die ›Vesta‹ der Brigg an Schnelligkeit weit überlegen war. Beide Schiffe loggten, das heißt, mittels einer dazu bestimmten Vorrichtung wurde die Geschwindigkeit der Fahrt aufgenommen, und es fand sich, daß das Vollschiff zwölf Knoten, die Brigg aber nur acht lief. Als die ›Vesta‹ an dem Amor vorüberflog, schwangen die Mädchen jubelnd die Mützen in die Luft und wunderten sich nur über das spöttische Lächeln des Kapitäns und der übrigen Herren, welche keine Spur von Mißvergnügen zeigten. Lord Hastings zog sogar seinen Zylinder und rief dem vorbeieilenden Schiff ein ›Auf Wiedersehen‹ zu.

Nach einer halben Stunde konnten die Damen nur noch die Mastspitzen des ›Amor‹ sichten.

»Sonderbar ist es doch, daß die englischen Herren auf eine Wettfahrt eingingen,« meinte Miß Murray, »ich fürchte, sie verbergen darunter irgend eine andere Absicht.«

»Was ist denn das?« rief plötzlich aufgeregt die Kapitänin und beobachtete die Brigg durch das Fernrohr. »Es ist gar kein Zweifel, sie kommen uns wunderbar schnell nach.«

»Ha!« fuhr sie nach einigen Minuten fort. »Ueber dem ›Amor‹ schwebt eine Rauchwolke. Ich habe allerdings nicht ahnen können, daß er eine Hilfsmaschine an Bord führt.«

Auch die anderen Damen hatten das Näherkommen des ›Amor‹ bemerkt, aber es war nicht zu verkennen, daß sie sich nicht, wie Miß Petersen, darüber ärgerten, sondern vielmehr freuten.

Wiederum nach einer halben Stunde lag die Brigg unter Segeln und Dampf an der Seite der ›Vesta‹.

»Wir haben gewonnen,« rief Lord Harrlington freudig nach der Kommandobrücke hinüber, »Sie werden mit der Begleitung des ›Amor‹ als Retter in der Not zufrieden sein.«

»Die Wette gilt nicht,« entgegnete aber die männerfeindliche Kapitänin, »ich habe nicht gewußt, daß das Schiff eine Maschine besaß.«

»Die Wette gilt nicht? Bitte, meine Herren und Damen, wer kann leugnen, daß der ›Amor‹ der ›Vesta‹ gefolgt ist?«

»Der ›Amor‹ hat gewonnen, die Wette ist giltig,« riefen wie aus einem Munde alle Herren, und zum geheimen Aerger der Kapitänin stimmten die Damen ihnen bei.

»So sei es denn!« sagte sie endlich. »Ellen Petersen hält ihr versprochenes Wort. Der ›Amor‹ darf die ›Vesta‹ begleiten, doch nur unter folgender Bedingung: Verliert er nur ein einziges Mal unsere Spur, so hat er ein für allemal das Recht verscherzt, uns ferner zu folgen.«

»Ganz schlau,« sagte Charles zu seinem Freunde, »aber wartet, ich will einen Zankapfel in ihre Mitte werfen.«

Und mit lauter Stimme fuhr er fort:

»Miß Petersen, wollen Sie darüber nicht auch die anderen Damen fragen? Ich glaube nämlich, dieselben sind anderer Ansicht.«

»In der That,« sagte jetzt Johanna Lind, die neuaufgenommene Vestalin, und trat auf die Kommandobrücke. »Ohne die versprochene Pflicht des Gehorsams verletzen zu wollen, bitte ich Sie doch, Miß Petersen, zu bedenken, wie leicht wir in die Lage kommen können, Hilfe in Anspruch zu nehmen, und besser ist es dann, von solchen Leuten, den Söhnen der edelsten Familien Englands, Unterstützung zu finden, als in die Hände der rohen Matrosen des ersten besten Schiffes zu fallen.«

Die an Deck stehenden Mädchen stimmten der kühnen Sprecherin bei. Miß Petersen überlegte. Johanna hatte recht; hier durfte sie nicht nach eigenem Ermessen handeln, und außerdem hatte sie in der kurzen Zeit schon öfters bewundert, mit welcher Klugheit die neue Vestalin in jeder Angelegenheit den Ausschlag gab, auch sie hatte zu Johanna bereits eine innige Neigung gefaßt. Alles an diesem klugen, mutigen und immer liebenswürdigen Mädchen zog sie an. So gab sie auch diesmal nach.

»Wir werden eine Beratung abhalten,« rief sie dem auf Antwort harrenden Harrlington zu. »In zehn Minuten werden Sie die Zu- oder Absage auf Ihren Wunsch zu hören bekommen.«

Die Damen versammelten sich am Steuerrad und sprachen emsig miteinander. Es ging dabei, wie Hendricks zu seinem Freunde sagte, wie in einer Mädchenschule zu.

Nach zehn Minuten trat die Kapitänin wieder an die Bordwand.

»Wir haben Ihre Bitte, uns begleiten zu dürfen, ohne daß wir uns durch dieselbe beleidigt fühlen, einstimmig angenommen.«

»Hurrah!« schrieen die Herren, und Mützen, Hüte und Cylinder flogen in die Luft.

»Aber,« fuhr Miß Ellen lächelnd fort, »nur unter gewissen Bedingungen. Wir erlauben Ihnen sogar, uns auf Landpartien zu begleiten, doch ...«

»Hip, hip, hip, hurrah!« unterbrach sie jubelnd Charles.

»Doch nur, wenn Sie folgendes annehmen: Der ›Amor‹ folgt der ›Vesta‹ tagsüber in solcher Entfernung, daß selbst mit dem besten Fernrohr das Treiben der Damen nicht beobachtet werden kann; in der Nacht dagegen kann er sich ihr beliebig nähern.«

»Angenommen!« sagte Lord Harrlington erfreut.

»Verlieren Sie uns aus den Augen,« sprach Ellen weiter, »und finden uns innerhalb dreißig Tagen nicht wieder, zu Wasser oder zu Lande, so erlischt diese Erlaubnis, und der Nachtklub ›Neptun‹ macht in allen europäischen und amerikanischen Sportzeitungen bekannt, daß seine Mitglieder sich von dem Damenklub ›Vesta‹ auf dem Gebiete des Wassersports für überwunden erklären. Alle Herren unterzeichnen mit dem vollen Namen. Sind Sie damit einverstanden?«

»Wir sind's,« rief die Besatzung des ›Amor‹ einstimmig.

»Sie werden uns nicht entschlüpfen,« fügte der Kapitän hinzu.

»Und wir werden es doch. Die ›Vesta‹ fährt einfach in der Nacht ohne Lichter, wie wollen Sie uns dann folgen?«

»Das dürfen Sie nicht, das Seegesetz verbietet es Ihnen.«

»Was dürfte eine Ellen Petersen nicht?« spottete das übermütige Mädchen, »Ich werde doch kein einziges Licht anzünden lassen.«

»Und ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich trotzdem auf Ihrer Spur bleiben werde, und segelten Sie bis ans Ende der Welt,« rief erregt Lord Harrlington.

»Wie lange werden Sie dies aushalten, wenn ich fragen darf?«

»Bis Miß Ellen Petersen meine Braut ist!«

Die letzten Worte hatte der Lord mit fieberhaft erregter Stimme gerufen. Jetzt wandte er sich kurz um.

»Feuer aus! Hol' ein das Klüversegel! Hol' ein die Marssegel!« erklang es aus seinem Munde, und die bald erglühende, bald erbleichende Ellen sah, wie die also bediente Brigg plötzlich ihren Lauf mäßigte und zurückblieb, bis sie am Horizont nur noch einem dunklen Punkte glich.

Aber als der Abend kam, war die Brigg dem Vollschiff wieder ganz nahe, und da der Mond hell schien, so verschob Miß Ellen Petersen ihren Plan, ohne Lichter zu fahren, auf eine dunklere Nacht, um die Begleitung des ›Amor‹ loszuwerden.

Der Vollmond zeichnete in scharfen Umrissen den Schatten der ›Vesta‹ auf dem Wasser ab; die Sterne funkelten am Firmament und blickten neugierig auf das Damenschiff herab, auf dessen Kommandobrücke eine schlanke Gestalt ruhelos hin- und herwanderte, von Zeit zu Zeit mit einem Nachtfernrohr den Horizont absuchend.

Was bewog diese Person, anstatt nach dem anstrengenden Tagesdienst ihre Koje aufzusuchen, die Wache am Steuer zu übernehmen?

In Ellen Petersens Herzen, denn diese war die ruhelos Wandernde, wogten stürmische Gedanken, gleich den Wellen, welche der brausende Orkan auf der See erzeugt.

Zum zweiten Male trat ihr dieser Mann entgegen und warb wiederum um ihre Hand, aber nicht heimlich, wie damals, als er ihr in einem Nebenzimmer seine Liebe gestand, nein, öffentlich, daß es alle seine Begleiter und die Vestalinnen gehört hatten.

Warum hatte sie ihm damals mit kurzen Worten gesagt, daß sie nie einen Mann lieben könne, nie heiraten werde? Hatte sie damit die Wahrheit gesagt? Ach, nein, leider nein! Der Stolz hatte ihr diese Worte diktiert, der Stolz, als eine Männerfeindin zu gelten, der Wille, frei, selbstbewußt wie ein Mann aufzutreten.

»Und segelten Sie bis an das Ende der Welt, ich bliebe doch auf Ihrer Spur!«

Diese Worte klangen wieder in ihrer Seele, und sie sah noch die flammenden Blicke, mit denen sie begleitet waren.

»Wohlan denn,« rief Ellen und schlug die Augen empor zu den Sternen. »So hört meinen Schwur, ihr ewigen Gestirne! Hält er sein Versprechen, zeigt er sich als ein treuer Freund in allen Nöten und Gefahren, bis wir sicher in den Heimatshafen gelangt sind, dann soll sich der Trotz von Ellen Petersen in die dienende Liebe des Weibes umwandeln, und diese Reise wird die Entscheidung bringen.

›Das goldene Horn‹, ein Meeresarm, trennt Konstantinopel von den beiden Vorstädten Pera und Galata.

Während ersteres mit seinen schmutzigen Gäßchen und Winkeln, gebildet von fensterlosen Häusern, noch einen vollkommen orientalischen Eindruck macht, besitzen die beiden Vorstädte der türkischen Residenz ein mehr europäisches Aussehen.

Schon, daß in Galata der Hafen für die fremden Schiffe liegt, macht die ganze Stadt zum Versammlungsorte der Engländer, Franzosen, Italiener, Griechen, und so weiter. Auch für Unterhaltung der Mannschaft der hier ankernden Fahrzeuge ist reichlich gesorgt.

In einer Weinstube saßen zwei Männer spät abends zusammen, wenn der Raum eine solche Bezeichnung verdient, denn die Lokale Peras und Galatas, in denen griechische und spanische Seeleute verkehren, zeichnen sich durch eine ganz besondere Unreinlichkeit aus.

Beim ersten Blick waren die beiden als Seeleute zu erkennen, auch wenn sie nicht ihr leises, eifriges Gespräch fortwährend mit Flüchen, wie sie auf Schiffen gebräuchlich sind, gewürzt hätten; der Schnitt der Kleidung verriet es dem Beobachter.

Der eine von ihnen war eine magere, knochige Gestalt mit scharfer Adlernase, eisgrauem Haupthaar und gleichfarbigem Schnurrbart. Das linke Auge fehlte ganz und läßt ihn als einen alten Bekannten wiedererkennen, den Seewolf, der hier in Konstantinopel sein Schiff, den ›Friedensengel‹, mit Weizen befrachtete.

Der andere war offenbar ein Grieche. Das dunkle und zugleich scharf blickende Auge, der kurzgehaltene, schwarze Vollbart, wie auch die kleine Gestalt stempelten ihn dazu. Sie unterhielten sich in spanischer Sprache.

»Noch einen Krug Roten!« rief jetzt barsch der Grauhaarige, und sofort erhob sich aus einer Ecke der elenden Spelunke, welche das Licht der matt brennenden Oellampe nicht erhellte, ein altes Weib, um den verlangten Wein zu bringen.

Nachdem die Gläser frisch gefüllt waren, begann der Grieche wieder in flüsterndem Tone, seinen Mund fast bis an das Ohr des Einäugigen neigend:

»So seid Ihr also auch auf zehn Uhr hierher bestellt worden, um neue Befehle vom Meister zu empfangen? Bin gespannt, was er diesmal hat.«

Der andere nickte stumm.

»Geniert Euch nicht,« sagte er dann mit lauter Stimme und deutete dabei nach jener Ecke, wo die Frau wieder verschwunden war. »Die Alte gehört zu unserer Bande und hat vielleicht mehr auf dem Gewissen, als wir beide zusammen. Aber sagt, wo habt Ihr gesteckt, seit Ihr den ›Friedensengel‹ verließt und Euch der Meister ›etablierte‹?«

»Ich erhielt in Algier ein Schiff, die ›Nixe‹, das Ihr gesehen habt, und schaffte von der afrikanischen Küste Mädchen nach Spanien und Frankreich. Feine Ware, kann ich Euch sagen. Doch diese Engländer, die Gott verfluchen möge, sahen mir zuletzt scharf auf die Finger; der Meister erfuhr's, und so erhielt ich vor vierzehn Tagen in Algier den Befehl, nach Konstantinopel zu segeln um in dieser Schenke neue Aufträge zu erwarten. Unterwegs änderten wir die Takelage des Schiffes, strichen es anders an und tauften es ›Undine‹. Die Papiere waren bereits in Ordnung, und nun bin ich als ehrlicher Weinhändler hier, um aber jedenfalls wieder nebenbei Mädchen nach anderen Ländern zu paschen.«

Der Einäugige seinerseits hatte ihm bereits erzählt, welchen Auftrag er auszuführen habe.

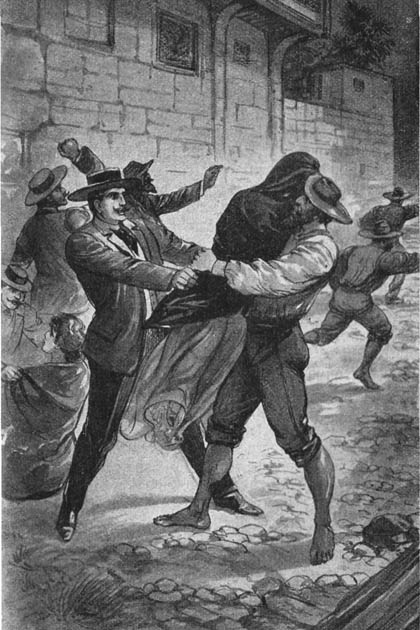

»Möchte nur wissen, was das für eine Brigg ist, die sich immer neben der ›Vesta‹ hält,« knurrte er jetzt. »Diese Spitzbuben vereiteln mir alle meine Pläne. Selbst hier in Konstantinopel kann man keines der Mädchen sehen, ohne daß ihr nicht ein Schatten folgt. Es muß auch irgend so eine vornehme Gesellschaft sein. Erst sahen sie wie Vagabunden aus, alle mit Lappen und Lumpen bekleidet, als wollten sie zur Maskerade gehen; jetzt aber stecken sie in einer Uniform und führen auf der Mütze die Buchstaben ›Amor‹, den Namen ihrer Brigg. Man braucht sich der Kapitänin nur auf zehn Meter zu nähern, gleich tauchen hinter ihr drei der Burschen auf.«