|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die ›Vesta‹ kreuzte bereits seit vier Wochen im indischen Ozean, ohne eine Spur von der Brigg der englischen Herren oder dem ›Blitz‹ entdecken zu können.

Der stolzen Ellen war dies durchaus nicht unangenehm, schien doch nun die Möglichkeit vorhanden, dem ›Amor‹ einmal für dreißig Tage unsichtbar zu bleiben und somit die Wette zu gewinnen. Stets schwebte ein triumphierendes Lächeln um ihre roten Lippen, wenn sie sich in Gedanken ausmalte, wie sie nach Ablauf dieser Frist den Engländern wieder begegnen und sich an den gedemütigten Gesichtern derselben weiden würde.

Sie hatte Lord Harrlington gesagt, daß die ›Vesta‹ nach Indien fahren würde, unterwegs vielleicht auch noch andere Häfen anliefe. Jedenfalls könne er bestimmt darauf rechnen, sie an irgend einem Platze Vorderindiens wieder zu treffen, an welchem, das könne er ja dann in jedem Hafen der Halbinsel erfahren.

Es war Abend. Ellen saß in ihrem Arbeitszimmer und beugte sich über Seekarten, maß, rechnete und verglich, um eine neue Richtung angeben zu können, denn soeben hatte eine Vestalin nach dem Stand der untergehenden Sonne die Lage des Ortes, wo sie sich gerade befanden, aufgenommen, und Ellen fand, daß der ungünstige nördliche Wind das Schiff viel zu weit dem Süden zugetrieben hatte.

Johannas Vorschlag, Madagaskar wegen des dort herrschenden Fiebers nicht anzulaufen, war angenommen worden; die ›Vesta‹ sollte nach Bombay fahren.

Als die Kapitänin an Deck kam, gab sie zuerst die nötigen Ruder- und Segelkommandos; dann musterte sie aufmerksam den Himmel, an dessen Horizont schwere, schwarze Wolken auftauchten.

»Es wird eine böse Nacht werden,« redete Miß Murray sie an. »So bedrohliche Anzeichen eines Sturmes haben wir noch nicht gesehen.«

Ellen zuckte die Achseln.

»Es wird Zeit, daß wir einmal einen Orkan durchmachen,« meinte sie, »alles Bisherige war doch nur Spielerei.«

»Beschwören Sie ihn nicht herauf, in diesen Breiten soll der Sturm oft schrecklich hausen, die Schiffsnachrichten zeugen davon. Da – der erste Windstoß.«

Die Segel schlugen plötzlich klatschend an die Masten und hingen dann schlaff von den Raaen herab, während das Schiff stark hin- und herzuschwanken begann – der Wind hatte mit einem Male eine andere Richtung angenommen.

»Zum ersten Male eine Eule gefangen, wie der Seemann sagt,« lachte Ellen, stampfte aber dabei ärgerlich mit dem Fuß aufs Deck. »Mein ganzes Messen und Rechnen ist umsonst gewesen.«

»Ruder Nordost zu Ost! Hol' an die Steuerbordbrassen!«

Das aus dem Wind gekommene Schiff wurde nach den gegebenen Befehlen bedient, und sofort füllten sich die Segel wieder, aber gleich so stark, daß die an den Tauen ziehenden Mädchen die Raaen kaum wenden konnten.

»Es ist gleich, wohin wir steuern, wir haben ja genügenden Platz zum Segeln,« meinte Ellen.

»Lassen Sie das Bramsegel festmachen,« riet Johanna, welche gerade als erster Steuermann fungierte, »es zieht ein Sturm herauf, sehen Sie dort den grellen Schein über dem Wasser?«

Ellen blickte prüfend nach den obersten Segeln und dann nach der angedeuteten Richtung. Am Horizont stand eine finstere Wolke, die wie von Schwefeldämpfen umflort war.

»Das Barometer zeigt keinen Sturm an, ich kenne auch diese gelben, schnelljagenden Wolken. Sie bringen Böen, aber keinen Sturm. Doch Sie haben recht, vorsichtshalber will ich die oberen Segel festmachen lassen.«

Wieder erschollen Kommandos; diesmal mußten die Mädchen aber in die Takelage, um die erst nur lose aufgezogenen Segel so fest an die Raaen zu binden, daß sie von einem etwa auftretenden Sturm nicht losgerissen werden konnten.

Noch war die Luft ziemlich ruhig; nur ab und zu setzte ein Windstoß ein, und zwar immer aus anderer Richtung kommend. Der Himmel überzog sich ganz mit Wolken, sodaß fast vollständige Finsternis herrschte; nur ab und zu durchbrach ein Strahl der untergehenden Sonne das Gewölk und erhellte für kurze Zeit die Dunkelheit.

Wie auf jedem Schiff sich beim Herannahen eines plötzlichen Sturmes der Mannschaft ein unheimliches Gefühl bemächtigt, so herrschte auch unter den jungen Mädchen eine gedrückte Stimmung. Stumm, aber eilig kamen sie den Befehlen der Kapitänin nach, alle beweglichen Gegenstände im Inneren des Schiffes, wie auch an Deck zur Vorsicht noch einmal mit doppelten Stricken anzulaschen, das heißt, festzubinden.

Jetzt standen nur noch die sogenannten Sturmsegel, also die Mars – und die untersten größten Segel an jedem Mast.

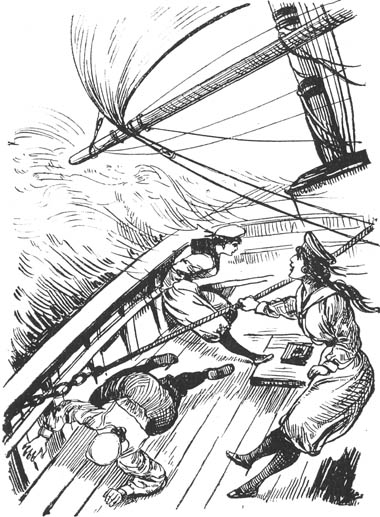

Da brauste mit einem Male ein gewaltiger Windstoß durch die Takelage. In den Tauen entstand ein heulendes Pfeifen, und das Schiff legte sich so auf die Seite, als ob es den Kiel nach oben kehren wollte. Wer nicht schnell irgend einen Gegenstand fassen konnte, schoß auf dem glatten Deck der tiefliegenden Seite zu an das Geländer. Gleichzeitig schüttete die über ihnen schwebende Wolke einen furchtbaren Wasserguß herab.

»Haltet Euch fest!« schrie Ellen, die selbst an die Bordwand geworfen worden war, ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren, wie die meisten der Rutschenden, welche gleich Kugeln über das Deck rollten. Es war die erste Bö, und die ist immer die stärkste. Schlimmer kann es nicht werden.«

Unter Bö versteht man jene Stoßwinde, welche plötzlich einsetzen, höchstens eine halbe Minute währen und dann wieder einer vollkommenen Stille weichen. Sie sind immer von plötzlichen Regenschauern begleitet, im Gegensatze zum Sturm, der ohne solche auftritt, die eben bewirken, daß der Seegang selten ein hoher wird. Ueberhaupt beruhigt ein starker Regenguß selbst die aufgeregteste See.

So war es auch jetzt; obgleich das Vollschiff heftig schwankte, rollte doch nur selten einmal eine Woge über Deck.

Ellen klammerte sich an die neben dem mittelsten Mast befindliche Pumpe und musterte aufmerksam die noch stehenden Segel, deren Taue so stramm angespannt waren, daß sie zu reißen drohten.

»Auch die Marssegel müssen festgemacht werden, sie fliegen uns sonst davon,« rief sie Jessy und Johanna zu, die sich beide am Geländer hielten.

»Die Taue reißen nicht, auch nicht die Segel,« antwortete Jessy bestimmt, »sie sind noch ganz neu.«

»Um so schlimmer, dann müssen sie erst recht eingeholt werden.«

Ellen hatte recht, es ist besser, daß die Segel bei einem heftigen Winde fortgerissen werden, als daß durch ihre Widerstandsfähigkeit der Mast bricht.

»Ich lasse die Marssegel festmachen,« wiederholte Ellen.

»Thun Sie es nicht,« riefen die beiden Mädchen gleichzeitig, »die Leinwand schlägt zu sehr. Kein Mensch kann sie halten.«

»Marssegel fest,« ertönte jedoch schon Ellens Stimme; die Zeit war günstig; eben war wieder eine Bö vorübergebraust, und es war Ruhe eingetreten. Aber jeden Augenblick konnte eine neue einsetzen und das Schiff von der Mastspitze bis zum Kiel erschüttern.

Die Kapitänin sah, welchen Eindruck dieser Befehl auf die Vestalinnen hervorbrachte, und um ihnen zu zeigen, daß sie nichts Unmögliches von ihnen verlange, enterte sie selbst als erste in den Wanten empor nach der Raa.

Ein Matrose weiß, was es heißt, ein Segel im Sturm festzumachen, wenn dies vorher unterlassen worden ist. Ist es ihm endlich gelungen, das steif aufgeblähte Tuch zu fassen, so zieht er vergebens mit aller Kraft daran, ja, er nimmt sogar die Zähne mit zur Hilfe, aber es spottet allen seinen Anstrengungen – jeder neue Windstoß entreißt die rauhe Leinwand wieder seinen Händen, blutige Streifen darauf zurücklassend. Ein Mittel giebt es allerdings, um auch das wildeste Segel zu bändigen, aber nur die verwegensten Matrosen bedienen sich dessen. Oben an der Raa läuft eine eiserne Stange entlang, an diese klammern sie sich, werfen den Körper auf das Segel und drücken es durch die eigene Schwere nieder; dann haken sie den äußeren Saum der Leinwand an die Füße und ziehen es so langsam an die Raa heran. Dies ist aber ein tollkühnes Unternehmen. Reißt während desselben das Segel, so ist der Waghalsige rettungslos verloren. Beliebter, aber vom Kapitän nicht erlaubt, ist es, die das Segel haltenden Stricke durchzuschneiden und dasselbe einfach davonfliegen zu lassen.

So versuchten auch die Mädchen vergebens, an dem sich wie hartes Holz anfühlenden Segel irgendwo Halt zu finden.

Unglücklicherweise setzte gerade jetzt eine Bö ein, welche alle vorigen an Stärke übertraf; das Schiff bog sich so weit dem Wasser zu, daß einige ängstlich aufschrieen, denn fast wurden sie von den hoch emporspritzenden Wellen erreicht – schlägt doch selbst das Herz des kaltblütigen Matrosen schneller, wenn er hoch in der Luft wie eine Feder hin- und hergeworfen wird.

Die Bö nahm immer mehr an Heftigkeit zu, die Taue klirrten wie Saiten, immer mußte der Bruch eines derselben erwartet werden, oder aber der Mast konnte stürzen.

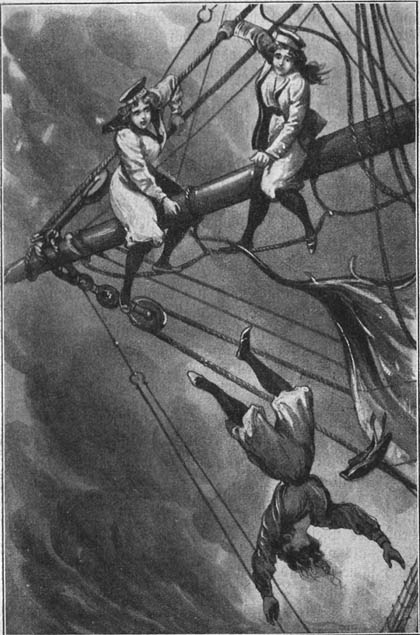

Ellen nahm Zuflucht zum letzten Mittel.

»Die Hände vom Segel und abschneiden!« hallte ihre Stimme durch die Nacht.

Sie selbst riß das Scheidenmesser heraus und zerschnitt die ihr am nächsten befindlichen Stricke, ebenso thaten auch die übrigen auf der Raa stehenden Vestalinnen, und im Augenblick flog das Segel mit einem Knall davon.

Da gellte ein entsetzlicher Schrei an Ellens Ohr – der Platz neben ihr war plötzlich leer geworden, das Segel hatte ein Mädchen mit fortgerissen.

Ellen stieß nicht das gewöhnliche Alarmsignal ›Mann über Bord‹ aus, sie wußte, daß es in dem Geheul des Sturmes unten an Deck nicht gehört wurde. Mit einem Sprunge hing sie im nächsten Tau, ohne erst zu überlegen, ob es fest sei oder lose, und stand sofort unten am Rettungsboot.

»Ein Mädchen über Bord!« schrie sie, die Haltetaue einfach abschneidend.

»Wer ist es?« riefen die Vestalinnen, vor Entsetzen anfangs gelähmt.

»Ich weiß es nicht! Nur schnell! Jede Sekunde ist kostbar!«

Die Damen waren im Aussetzen der Boote außerordentlich geübt; im Nu hingen dieselben außerbords, die Taue wurden nachgelassen, und sie lagen im Wasser.

Ellen saß bereits am Steuer; die dazu bestimmten Gefährtinnen erfaßten die Riemen, da schwang sich auch Johanna über die Brüstung, um ins Boot zu springen.

»Sie bleiben!« rief Ellen.

»Ich komme mit,« entgegnete Johanna, zum Sprunge bereit.

»Sie bleiben an Bord! Ich befehle es Ihnen als Kapitänin,« herrschte aber Ellen das Mädchen an. »Sie sind erster Steuermann und übernehmen das Kommando. Sorgen Sie für Raketen!«

Es war zu spät für Johanna. Schon stieß das Boot ab. Sie sah noch, wie sicher das breitgebaute Fahrzeug unter den kräftigen Ruderschlägen der Mädchen über die nur mäßig bewegte Flut schoß und in der finsteren Nacht verschwand.

Johanna starrte ihm nach; sie legte die Hand auf die Stirn, als wolle sie sich auf etwas besinnen, dann aber drehte sie sich um und nahm energisch das Kommando in die Hand. Das erste war, daß sie das Schiff die Richtung nehmen ließ, wohin sich das Boot gewandt hatte, das zweite, daß sie Raketen an Deck schaffen ließ, um von Zeit zu Zeit ein feuriges Signal in die Luft zu senden.

Die Böen hatten jetzt nachgelassen, aber es war unterdes völlig Nacht geworden.

Aengstlich harrten die Mädchen der Rückkehr des Bootes.

Brachte es die Verunglückte mit oder nicht? Lebendig oder als Leiche?

Aller Herzen waren mit diesen Fragen beschäftigt.

»Wer war es denn?« fragte jemand leise.

»Miß Staunton!« sagte Jessy.

»Hope Staunton!« erklang es im Kreise der Vestalinnen.

Aller Augen füllten sich mit Thränen bei Nennung dieses Namens. Es war das jüngste der Mädchen, kaum sechzehn Jahre alt, ein übermütiger, drolliger Wildfang und der Liebling aller Damen.

Aber Stunde auf Stunde verrann, eine Rakete nach der anderen zischte in die Höhe, das Boot kam nicht wieder. Obgleich jetzt der Vollmond eine weite Strecke des beruhigten Meeres hell erleuchtete, war das ersehnte Boot nicht mehr zu erblicken.

Johanna befand sich in einer verzweifelten Lage, keines der Mädchen wollte ihr das Kommando des Schiffes abnehmen, um sich nicht mit der Verantwortlichkeit zu belasten, nach den Entschwundenen suchen zu müssen, vielleicht gerade eine falsche Richtung einzuschlagen und sich immer weiter zu entfernen.

Jane ließ ihren Gefährtinnen nicht Zeit, sich traurigen Gedanken hinzugeben; beständig ließ sie die ›Vesta‹ wenden, das heißt, die eben gefahrene Strecke noch einmal zurücklegen, stellte die Scharfsichtigsten mit Fernrohren in die Takelage, sandte Raketen und Leuchtkugeln aus – aber alles half nichts, das Boot mit Ellen und den sechs anderen Vestalinnen war verschwunden. Ein Segler ist kein Dampfschiff, er kann nicht beliebig vor und zurück, nach links und rechts fahren und so in kurzer Zeit eine große Strecke absuchen, sondern ist immer vom Winde abhängig. Gegen ihn kann er nicht aufkommen, und anßerdem treibt er auch, wenn er einem Ziele zustrebt, von diesem stets etwas ab.

Johanna war außer sich. Keine Sekunde konnte sie ruhig an einem Platze verharren, fortwährend eilte sie von Posten zu Posten, um dieselben zu kontrollieren.

»Was soll ich Harrlington sagen, wenn er nach Ellen fragt?« das war ihr einziger Gedanke.

Das Rettungsboot konnte nicht umgeschlagen sein. Seine Bordwand war mit Kork gefüttert, der Kiel beschwert, sodaß es sich immer wieder aufrichtete, selbst im schwersten Seegang, und bei diesem kleinen Wogenschlag hätte sich das elendeste Fischerboot gehalten. Aber was war es in dem gewaltigen, unendlichen Meer? Ein Sandkorn in der Wüste! Es geriet in eine Strömung, und nach kurzer Zeit war es meilenweit fortgerissen; das Steuerruder brauchte nur zu brechen, die Riemen verloren zu gehen, und es war ein Spiel der Wellen.

Die ›Vesta‹ hatte planlos im indischen Ocean gekreuzt, Johanna wußte bestimmt, daß hier keine Fahrlinie von Dampfern war, höchstens ein Segelschiff verirrte sich einmal, gleich ihnen, hierher. Aber konnte man mit diesem Zufall rechnen? Seit Wochen war schon kein anderes Schiff in Sicht gekommen. Das Boot enthielt nur ein Fäßchen mit Hartbrot und eins mit Trinkwasser, waren diese Vorräte alle, was dann? Johanna schauderte.

Plötzlich stürzte sie mit einer Hast die Kajütstreppe hinab und in ihre Kabine, als hinge von der Schnelligkeit Leben und Seligkeit ab. Nach einer Minute kam sie wieder an Deck, in der Hand eine Art Schußwaffe, aber platt geformt.

»Warum habe ich nicht eher daran gedacht? Nun wird es zu spät sein, aber versuchen will ich es noch,« murmelte sie.

Sie hob die Pistole und drückte ab.

Aus dem Lauf drang eine Kugel, einen silbernen Strahl hinter sich lassend, weiter und höher, als eine Rakete vermag, schwebte einige Zeit in der Luft, zerplatzte dann und übergoß das ganze Meer mit einem blauen Licht. Der Schein war so intensiv, daß man die Augen schließen mußte. Dann folgte eine zweite, welche beim Zerplatzen ein rotes Licht verbreitete und wieder eine mit grüner Wirkung.

»Ich wußte gar nicht, daß wir solche Raketen an Bord haben,« sagte Jessy neben ihr.

»Sie gehören mir,« antwortete Johanna kurz, ohne die Fragerin zu beachten.

»Schießen Sie noch ein paarmal, diese Kugeln haben ja eine kolossale Leuchtkraft.«

Johanna erwiderte nichts, sondern begab sich selbst in die oberste Raa, als wolle sie nach den Vermißten spähen. Erst nach geraumer Zeit kam sie wieder herunter, vollständig niedergeschlagen.

»Mein Gott, mein Gott, warum konnte ich nicht bei ihr bleiben!« stöhnte sie.

Der Morgen fing an zu dämmern und fand Johanna noch immer ruhelos auf dem Deck hin- und herwandernd, vergebens nach dem Boote spähend, die Mädchen zur Ausdauer ermunternd und tröstend, dabei aber selbst die Verzweiflung im Herzen tragend.

Die Sonne sandte ihre Strahlen schräg über das Deck; die Glocke verkündete den Mittag; wieder brach die Nacht heran, und noch immer schritt Johanna vom Heck nach dem Bug, d. h. vom Hinterteil bis zum Vordereil des Schiffes. Sie hatte das Meer abgesucht, soweit es der Wind ihr erlaubte, sie hatte nach Strömungen geforscht, um aus ihnen die Richtung berechnen zu können, in der das Boot abgetrieben worden sei – sie hatte keine gefunden, alles war umsonst.

Endlich brach sie erschöpft zusammen und mußte in ihre Kabine getragen werden. Nach einigen Stunden fiebernden Schlafes kam sie wieder an Deck; der zweite Morgen war bereits angebrochen, seit das Boot vom Schiff abgesetzt, ihre erste Frage, nein, ihr erster Schrei, war nach ihm. Ein trauriges Kopfschütteln war die Antwort.

Heute war der Tag, welchen Ellen mit solcher Freude erhofft, der dreißigste Tag, seit sie den ›Amor‹ außer Sicht verloren hatten. Schlag zwei Uhr verschwanden die Mastspitzen der Brigg am Horizont, und tauchten sie nach 30 Tagen nicht vor zwei Uhr wieder auf, so hatte sie gewonnen, die englischen Herren mußten sich als besiegt erklären, das Haschenspielen hatte aber ein Ende.

Ach, wie hatte sich Ellen auf den Augenblick gefreut, da die Schiffsglocke den letzten Schlag gab, ohne daß der ›Amor‹ zu sehen war! Wo mochte sie jetzt sein, ruhte sie und ihre Freundinnen schon auf dem Meeresgrunde, von Fischen benagt, oder stierten sie jetzt mit glanzlosen Augen das salzige Wasser an, das den Durst nicht zu löschen vermag?

Entsetzlich! Was wird Lord Harrlington sagen?

Da griff das am Steuerrad stehende Mädchen nach der vor ihr hängenden Glocke. Vier Glasen mußte sie schlagen, das heißt, viermal den hellen Ton ertönen lassen, was an Bord des Schiffes zwei Uhr bedeutet.

»Eins,« zählte Johanna mechanisch mit, »zwei – drei – vier.«

»Ein Segel!« rief eine Vestalin von der Raa herab.

»Noch einmal eine solche Nacht überlebe ich nicht,« sagte am Bord des ›Amor‹ Sir Edgar Hendricks zu seinem Freunde Charles, »immer auf- und abgewandert, auf den Raaen herumgerutscht und dazu durchnäßt bis auf die Haut. Seeschlangen und Salamander! Das halte ein anderer aus, ich kann es nicht.«

»Spannen Sie das nächste Mal den Regenschirm auf,« riet ihm Charles. »Aber wahrhaftig, der Kapitän hat uns wie die Schiffsjungen gedrillt. Für die paar Groschen Heuer mache ich die Arbeit nicht mehr; ich lasse mich in Bombay auszahlen und auf ein anderes Schiff anmustern.«

»Auf welches denn?«

»Auf die Vesta.«

»Hahaha, die wartet nur auf Sie.«

»Nehmen Sie mich nicht gutwillig, dann gebrauche ich eine Kriegslist,« erklärte Charles bestimmt. »Ich schmuggle mich in ein leeres Faß und lasse mich an Bord nehmen.«

»Und wenn die Damen gesalzenes Schweinefleisch essen wollen, nehmen sie Williams aus dem Faß,« unterbrach ihn trocken Lord Hastings, der bereits wieder auf der Bordwand saß und angelte.

»Nehmen Sie diese Beleidigung zurück, Hastings?« fragte ihn Charles.

»Fällt mir gar nicht ein,« brummte dieser mürrisch.

»Dann lassen Sie es bleiben! Hastings ärgert sich nämlich,« erklärte er den lachenden Zuhörern, und Charles hatte immer Zuhörer, »daß ich ihm neulich einen marinierten Hering an seine Angel gehängt habe. Nun sucht er sich bei jeder Gelegenheit durch Redensarten zu rächen. Apropos, Hendricks, erinnern Sie sich noch, wie ich in Kalkutta dem jungen Leutnant den Rotwein aus der Feldflasche trank und dann Heringslake hineingoß?«

Die beiden Baronets hatten zusammen in der indischen Armee als Offiziere gestanden, und nun gab Charles einen seiner unzähligen, dort verübten Streiche zum besten.

»Sie wissen ja in solchen Fällen immer Rat,« sagte nach Schluß der langen Erzählung der Marquis Chaushilm, der Sohn eines Herzogs, zu Charles und zeigte ihm einen seiner Finger. »Ich habe ihn diese Nacht arg gequetscht.«

»Hm, hm,« brummte Charles kopfschüttelnd, »lassen Sie ihn in Bombay abschneiden, sonst –«

»Das Geisterschiff!« schallte in diesem Augenblicke Lord Harrlingtons Stimme.

»Sonst was?« fragte der Marquis ängstlich, der sich mehr für seinen Finger, als für ein Geisterschiff interessierte.

»Sonst können Sie ihn auch daran lassen,« brummte Charles und wandte sich dem Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit zu.

Das rätselhafte Schiff, welches den Herren nun zum dritten Male begegnete, kam ihnen diesmal mit noch größerer Schnelligkeit als früher entgegengebraust; es schien förmlich über das Wasser zu springen, so hob es ruckweise einmal den Bug aus den Wellen, dann wieder steckte es ihn tief in die Flut. Der ›Amor‹ fuhr mit dem Wind, das Schiff also gegen ihn an. Es hatte auch alle Segel fest an den Raaen. Wieder war keine Spur von Rauch zu bemerken, der das Vorhandensein einer Dampfmaschine verraten hätte. Es kam nicht wie die beiden ersten Male dicht an der Brigg vorbei.

Als es von dem ›Amor‹ fast querab war, mäßigte es plötzlich seinen Lauf.

»Es heißt Flaggen,« rief Lord Harrlington, »schnell, das Segeltuch her und die Wimpel bereitgehalten!«

Hals über Kopf stürzten einige davon, das Tuch zu holen, während andere sich an dem Flaggenkasten beschäftigten.

Ohne daß man jemanden auf dem runden Deck des merkwürdigen Schiffes sehen konnte, ging am hintersten Mast eine Flagge nach der anderen hoch, bis ein vollständiges Signal im Winde flatterte. Außerdem konnte man sehen, daß es nicht nur still lag, sondern auch langsam rückwärts fuhr, um genügend Zeit zum Ablesen zu geben.

Harrlington schlug die einzelnen Flaggenzeichen im Buche nach. Dann sagte er:

»Volldampf. 62 Grad 17 Minuten östlicher Länge, 6 Grad 2 Minuten nördlicher Breite – gebt das Kontresignal!«

Kaum erschien aus dem ›Amor‹ das Verstandenzeichen, so verschwand das Signal wieder, und das Schiff setzte mit verdoppelter Eile seine Fahrt fort, aber nach links abbiegend.

Während die Herren noch über den Sinn dieses rätselhaften Signals sprachen, gab Lord Harrlington den Befehl, die Kessel zu heizen, und nahm die Sonne auf.

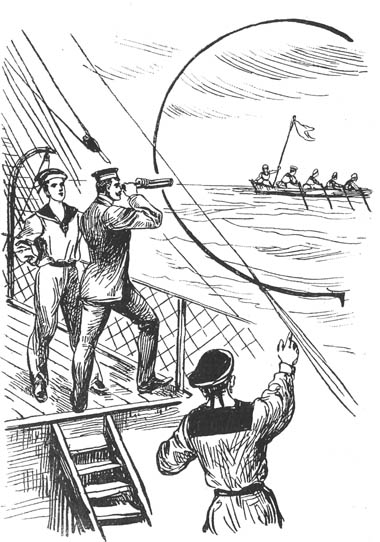

»Was es auch sei,« sagte er dann, »jedenfalls fahren wir so schnell als möglich nach der bezeichneten Stelle, wir brauchen nur eine halbe Stunde zu dampfen. Sir Williams, nehmen Sie das Fernrohr und gehen Sie auf die Raa.«

»Natürlich,« brummte der Angeredete, »Sir Williams hier und Sir Williams da, ohne den geht's nicht mehr. Dem einen thun die Finger, dem anderen die Haare weh, ich aber habe nie ein solches Glück. Na, die Sache wird wenigstens interessant!«

Er hing sich das Futteral um und nahm auf der Raa Platz.

»Noch nichts in Sicht?« fragte nach fünfundzwanzig Minuten Harrlington, der mit einigen Herren fortwährend die Sonne aufnahm, um so immer zu wissen, wo sie sich befanden.

»Hier oben noch nichts,« rief Charles hinunter.

»Einen halben Strich weiter nördlich,« wies der Kapitän dem am Ruder Stehenden an.

»Jetzt etwas zu sehen?«

»Nein – ja, doch, ich sehe etwas!« schrie Charles.

»Was?« riefen alle Herren.

»Einen dunklen Punkt – noch ein paar Sekunden – bei Gott, es ist ein Boot mit Menschen!«

»Ah, Schiffbrüchige!«

Die Herren beobachteten durchs Fernrohr das Boot, dem sie sich schnell näherten; sie sahen, daß an einem hochgestellten Ruder ein Tuch wehte.

Plötzlich erbleichte Harrlington und ließ das Rohr sinken.

»Ellen,« hauchte er.

»Miß Thomson,« jauchzte im nämlichen Augenblick Charles oben auf der Raa. »Hip, hip, hurrah! Die Vestalinnen kommen auf den ›Amor‹.«

Fünf Minuten später lag das Boot längsseit der Brigg, und die acht Mädchen stiegen an Deck.

»Miß Petersen, wo ist die ›Vesta‹?« fragte Harrlington, der nicht wußte, ob er sich über diese Begegnung auf offener See freuen oder ob er ängstlich sein sollte. Die Damen zeigten durchaus keine besorgten Mienen, eher verschämte.

»Wir wissen es ebensowenig, wie Sie.«

»Wie sollen wir das verstehen?«

In Kürze erzählte nun Ellen ihre Erlebnisse, wie beim Abschneiden des Marssegels Hope Staunton, die neben ihr stand, von der Raa ins Wasser geschleudert worden sei, und wie sie mit sechs Gefährtinnen das Rettungsboot bestiegen.

»Wir hatten das Mädchen bald gefunden, welches sich wacker in der nicht sehr hochgehenden See hielt, nahmen es ins Boot und wollten nach der ›Vesta‹ zurückfahren. Aber von dieser war in der dunklen Nacht keine Spur mehr zu sehen. Beim Rudern merkten wir endlich, daß wir von einem Strom blitzschnell fortgeführt wurden, alles Gegenrudern half nichts. Ab und zu sahen wir noch eine Rakete aufblitzen, die uns die Lage unseres Schiffes verriet, aber dann sahen wir auch diese nicht mehr. Es war zwar eine schlimme Nacht, aber unsere Lage war doch nicht so trostlos; noch hatten wir Mundvorräte und Wasser für einige Tage, und, was für mich die Hauptsache war, in einem Kästchen des Bootes astronomische Instrumente und Karten mit. Heute morgen berechnete ich unsere Lage, fand, daß wir nur etwa zwanzig Seemeilen von einer Inselgruppe entfernt waren. Aus dem Strom waren wir auch heraus, und so legten wir uns ordentlich in die Riemen, um dorthin zu fahren. Auch spähten wir scharf nach einem Segel aus, das wir vor einer halben Stunde wirklich erblickten, nämlich den ›Amor‹. Verzweifelt sind wir also durchaus nicht gewesen, nur um Miß Staunton waren wir in Sorge, weil sie etwas fieberte, ebenso um unsere Freundinnen auf der ›Vesta‹ die sich sehr um uns ängstigen werden.«

»Sie nehmen die Sache sehr kaltblütig,« sagte Harrlington, und auch die übrigen Herren waren erstaunt, wie gleichmütig die Vestalinnen ihr Schicksal ertragen hatten. Mancher Mann wäre wohl in Klagen, allerdings nutzlose, ausgebrochen und hätte hinterher über die ausgestandeneu Strapazen gejammert.

»Vor allen Dingen muß Miß Staunton ins Bett, und ihr diese Möglichkeit zu verschaffen, werden Sie wohl die Güte haben, Lord Harrlington.«

Der Kapitän sorgte dafür, daß den Damen Kabinen hergerichtet wurden.

»Noch eine Frage, Miß Petersen, haben Sie ein Schiff gesehen, außer dem ›Amor‹?«

»Nein, kein einziges.«

»Auch nicht jenes rätselhafte Schiff, welches uns damals im griechischen Archipel begegnete?«

»Nein. Wie kommen Sie ans dieses?«

Harrlington erzählte ihnen, daß das Auffinden des Bootes kein Zufall gewesen, sondern daß ihm das Geisterschiff, wie es allgemein genannt wurde, den Ort angegeben hatte. Die Damen waren natürlich höchst erstaunt.

Hope Staunton war ernstlich erkrankt; ihr zarter Körper wurde vom Fieber geschüttelt; da sich aber an Bord des ›Amor‹ eine vollständige Apotheke befand, so wollte man dasselbe bald meistern.

»Nun haben Sie über den Kurs zu befehlen,« sagte Harrlington, »wohin wünschen Sie gebracht zu werden?«

»Nach Bombay, dort treffe ich die ›Vesta‹ bestimmt wieder.«

»Nach Bombay?« heuchelte Charles erstaunt. »Und wir wollten gerade nach Madagaskar fahren.«

»Wissen Sie auch, meine Herren, daß Sie die ›Vesta‹ seit neunundzwauzig Tagen außer Sicht verloren haben? Morgen um zwei Uhr haben wir die Wette gewonnen.«

Lord Harrlington zog die Uhr.

»Elf Uhr,« sagte er kaltblütig, »wir haben noch siebenundzwanzig Stunden Zeit.«

»Miß Petersen,« begann Charles, »ich hätte eine große Bitte an Sie. Vielleicht erfülle ich auch Ihnen damit einen Wunsch,«

»Und das wäre?«

»Sie sollen ein sehr geschickter Matrose sein, und ich bin nur ein Stümper. Wollen wir nicht während der vierzehn Tage, die wir noch bis Bombay zu segeln haben, die Rollen tauschen. Sie folgen dem Kommando, das mich auf die Takelage schickt, und ich pflege einstweilen Miß Staunton.«

»Aber, Sir Williams,« unterbrach ihn lachend Miß Thomson, »können Sie denn gar nicht einmal ernst sein?«

»Mein Gott, es ist mein heiliger Ernst,« versicherte Charles, »ich habe Anlage zur barmherzigen Schwester. Als mein Jagdhund sich einmal erkältet hatte und ganz heiser bellte, habe ich ihn Tag und Nacht gepflegt, habe ihm Speckumschläge um den Hals gelegt, Medizin eingegeben und ihn in den Schlaf gesungen. Seit dieser Zeit stellt er sich immerwährend krank.«

»Sie sind unverbesserlich, Sir Williams.« –

Harrlington versuchte den ganzen Tag, Ellen einmal allein zu sprechen, aber das Mädchen wußte ihm immer geschickt auszuweichen.

»Morgen um zwei Uhr,« antwortete sie stets, wenn er sie fragte, ob sie nicht eine Minute für ihn habe.

Der andere Tag kam, Ellen schritt aufgeregt hin und her, spähte manchmal aufmerksam nach dem Horizont, sah, fortwährend nach der Uhr und frohlockte, daß kein Segel zu sehen war.

»Halb zwei Uhr,« sagte sie zu den Herren, »in dreißig Minuten können Sie mir gratulieren.«

Die Engländer erklärten sich bereits jetzt für besiegt. Lord Hastings fluchte in allen Tonarten.

»Wer hat zuletzt auf der Oberbramraa an Backbordseite das Segel festgemacht?« fragte Lord Harrlington, die Takelage musternd.

»Ich,« entgegnete Marquis Chaushilm.

»Dann gehen Sie hinauf und machen Sie das flatternde Band fest.«

Chaushilm schickte sich an, die Wanten emporzusteigen, aber der gutmütige Charles sagte:

»Bleiben Sie unten, Herzog, sonst jammern Sie mir nachher über Ihre Schmerzen im Finger die Ohren voll.«

Er kletterte hinauf und verrichtete für seinen Kameraden die Arbeit.

»Noch zwei Minuten, meine Herren, und wir haben gewonnen,« sagte Ellen unten.

Eine Minute verstrich. Da kam Charles an einem Tau heruntergerutscht.

»Welche Zeit ist es genau, Miß Petersen?«

»Genau fünfzehn Sekunden vor zwei Uhr.«

»Dann warten Sie nur noch dreißig Tage, dort steht die ›Vesta‹!«

Charles deutete nach dem Horizont.

Ein Ruf des Unwillens entschlüpfte Ellens Mund; alle Fernrohre flogen an die Augen.

»In der That, ein Segel! Ob es aber gerade die ›Vesta‹ ist?«

»Wenn Williams sagt, es ist die ›Vesta‹, dann ist sie es,« behauptete der Baronet.

»Dampf auf!« kommandierte Harrlington durch das Sprachrohr. »In fünf Minuten wollen wir uns überzeugen.«

Bald hatten sie sich dem Schiffe so weit genähert, daß sie es mit den bloßen Augen deutlich erkennen konnten. Es war wirklich die ›Vesta‹.

Jetzt waren die Herren an der Reihe, in Frohlocken auszubrechen, aber die Damen schienen sich durchaus nicht zu ärgern. Die einzigen, welche eine finstere Miene zeigten, waren Miß Petersen und wunderbarerweise auch Lord Harrlington.

»Miß Petersen,« sagte letzterer zu Ellen, »es ist zwei Uhr, wollen Sie mir jetzt eine Unterredung gewähren?«

»Vielleicht in dreißig Tagen,« antwortete das stolze Mädchen kurz und ließ den betrübten Lord stehen.

In kurzer Zeit war die ›Vesta‹ erreicht, und die Damen begaben sich an Bord ihres Schiffes.

Die Freude, welche unter den Mädchen herrschte, als sie nicht nur die sieben Gefährtinnen der Bootsbesatzung, sondern auch die bereits wiederhergestellte Hope, ihren Liebling, in ihrer Mitte hatten, läßt sich nicht beschreiben.

Johanna begab sich, vollständig erschöpft, in ihre Kabine und ließ sich den ganzen Tag nicht wieder auf dem Verdeck sehen – eine zweite schlaflose Nacht hätte sie nicht mehr aushalten können.