|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

– 1746-1763. –

Friedrich Freiherr von Trenck, geboren 1726 in Königsberg, war der Sohn eines höheren preußischen Offiziers und ein Vetter des berühmten Pandurenobersten Trenck im Dienste von Maria Theresia. Schon im Alter von achtzehn Jahren war er Offizier der Leibgarde Friedrich II. und stand bei diesem Fürsten in hoher Gunst. Seine Fähigkeiten, eine außerordentliche Tapferkeit und staunenswerte Thaten hatten ihm diese schnelle Beförderung verschafft, aber auch gleichzeitig viele Neider und Feinde. Anspruchsvoll und unvorsichtig wie ein junger Mann nur sein kann, wagte er es, seine Huldigungen der Prinzessin Amalie, der Schwester des Königs, darzubringen, die von dieser auch günstig aufgenommen wurden. Dies war eine der ersten Ursachen seiner Ungnade und vielleicht die hauptsächlichste, andere folgten bald. Im Feldzuge von 1744 entführten feindliche Streifzügler den Stallknecht des jungen Leibgardisten und zwei seiner Pferde. Der König erfuhr es und ließ ihm ein Pferd aus seinem Stalle geben. Am nächsten Tage kam der Stallknecht mit den beiden Pferden, von einem feindlichen Trompeter begleitet, wieder; der Trompeter brachte einen Brief des Pandurenobersten, worin stand: »Trenck, der Österreicher, führt keinen Krieg mit seinem Vetter, dem Preußen; er freut sich, daß er den Händen seiner Husaren zwei Pferde entreißen konnte, die seinem Vetter weggenommen worden sind und schickt sie ihm zurück.« Unser junger Offizier lief nun sofort zum König, um ihm dies Abenteuer zu erzählen. Dieser runzelte die Stirn und sagte: »Da Euer Vetter Euch Eure Pferde wieder geschickt hat, braucht Ihr das meine nicht mehr.« Es vergingen einige Monate und es schien, als ob Friedrich dem jungen Manne wieder väterlich und wohlwollend gesinnt sei, da brach eines Tages auf das Haupt des unglücklichen Offiziers das Gewitter los, welches sein gestrenger Herr ihm bereits eines Tages angedroht hatte.

Sieben oder acht Monate vorher hatte sich Trenck von einem hohen Offizier seines Regiments überreden lassen, seinem Vetter, dem Pandurenoberst, einen Brief zu schreiben, der zwar nichts von Bedeutung enthielt, aber immerhin ein Verstoß gegen die militärische Disziplin war. Die Geschichte mit seinem Stallknechte und den beiden Pferden fand später statt und er dachte gar nicht mehr an seinen Brief, als er eine Antwort erhielt, die wahrscheinlich nicht von seinem Vetter kam, sondern das Werk eines Fälschers war, wohl des Offiziers, der ihn zu diesem unvorsichtigen Briefwechsel veranlaßt hatte. Wie dem auch sein mag, an demselben Tage noch wurde Trenck festgenommen und nach der Citadelle von Glatz gebracht, wo er das Zimmer der wachhabenden Offiziere zum Gefängnis erhielt und eine verhältnismäßige Freiheit, sich im Innern der Festung zu bewegen, genoß. Er beging die Unvorsichtigkeit, dem König in einem sehr kühnen Tone zu schreiben, der mißfiel. Fünf Monate waren so nach seiner Festnahme vergangen, der König hatte sein Gesuch, ein Kriegsgericht über ihn anzuordnen, nicht beantwortet, der Friede war geschlossen worden und seine Stelle in der Garde hatte ein anderer erhalten. Da kam ihm der Gedanke, zu entfliehen.

Seit seiner Ankunft in Glatz hatte er sich unter den ihn bewachenden Offizieren zahlreiche Freunde erworben, da er ihnen nach und nach einen großen Teil des Geldes überließ, womit er reichlich versehen war. Zwei dieser Offiziere versprachen ihm auch zu helfen und ihn bei seiner Flucht zu begleiten. Man traf Vorbereitungen; aber unsere drei Unbesonnenen wollten aus Mitleid auch einen Offizier befreien, der zu zehn Jahren Gefängnis in derselben Festung verurteilt war. Nachdem dieser Elende, den Trenck mit Wohlthaten überhäuft hatte, alles von ihnen erfahren, verriet er sie noch am nämlichen Tage und erlangte so seine Begnadigung und Freiheit als Lohn seines Verrates. Einer der Offiziere, der rechtzeitig benachrichtigt war, entfloh; der andere hatte es Trenck, der die Richter zu verwirren verstand, zu danken, daß er mit einem Jahre Gefängnis davon kam. Trenck wurde von diesem Tage an strenger überwacht. – Einige Jahre später empfing der feige Verräter, den Trenck in Warschau traf, den verdienten Lohn, und da er sich mit den Waffen in der Hand rächen wollte, blieb er tot auf dem Platze.

Der König war über diesen Fluchtanschlag, der ihm die Handlung, die man dem Gefangenen vorwarf, zu bestätigen schien, sehr erzürnt. Als er einige Zeit vorher von der Mutter Trencks gebeten worden war, ihrem Sohne die Freiheit zu schenken, hatte er in Ausdrücken geantwortet, die diese Gnade in einem Jahre hoffen ließ. Aber Trenck war nicht davon benachrichtigt worden, und seine strengere Gefangenschaft trieb ihn zu neuen Fluchtversuchen, welche das Wohlwollen oder die gut bezahlte Mitschuld seiner Wächter begünstigten.

Den ersten erzählt er folgendermaßen:

»Ich war in einem Turme untergebracht, der nach der Stadt zu lag. Mein Fenster, das nach dem Walle ging, war in einer Höhe von etwa neunzig Fuß. Wenn ich die Citadelle verlassen, mußte ich durch die Stadt, und es war nötig, daß ich da einen sicheren Unterschlupf fand. Ein Offizier sprach zu dem Zwecke mit einem biederen Seifensieder, der einwilligte, mich bei sich aufzunehmen. Ich machte mein Taschenmesser zackig und feilte damit ohne Unterlaß an den Eisenstäben. Es gelang mir, drei Stäbe zu durchschneiden. Die Sache dauerte mir aber zu lange, denn ich mußte acht Stäbe durchfeilen, bevor ich aus dem Fenster steigen konnte. Da verschaffte mir ein Offizier eine Feile. Ich mußte sie aber äußerst vorsichtig benutzen, damit ich nicht durch die Schildwache entdeckt wurde. Als ich meine Arbeit glücklich beendet hatte, zerschnitt ich meinen Mantelsack in Streifen, die ich aneinander band und stellte so ein langes Seil her, an das ich noch meine Betttücher anknüpfte. Daran ließ ich mich nun in die fast erschreckende Tiefe hinabgleiten und kam ohne Unfall unten an. Es regnete und die Nacht war sehr finster. Ehe ich aber in die Stadt kam, mußte ich durch einen seichten Graben oder eine Schleuße waten, die voll von altem Unrat war. Dies hatte ich nicht erwartet. Ich sank bis an die Knie ein und konnte nicht wieder herauskommen. Meine Kräfte versagten mir und ich steckte bald so fest in der Kloake, daß ich die Schildwache auf dem Walle um Hilfe anrufen mußte.«

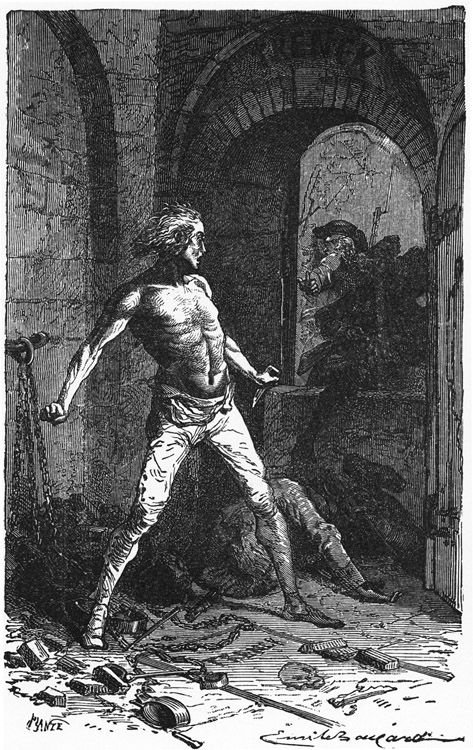

Der Soldat packte meinen Fuß. (Freiherr von Trenck.)

Man benachrichtigte sofort den Kommandanten, daß Trenck in der Kloake feststecke.

»Um das Unglück voll zu machen, war Fouquet, der Kommandant von Glatz, ein strenger Mann und ein unversöhnlicher Feind aller, die nicht feige unter dem Joche der Subordination zu Kreuze krochen. Mein Vater hatte ihn im Zweikampfe verwundet, außerdem hatte Trenck, der Österreicher, ihm kurz vorher sein Gepäck weggenommen. Ihm war der Name Trenck schon verhaßt, und er zeigte es mir bei mehr als einer Gelegenheit. Er befahl, daß man mich bis Mittag in dem Schlamme lasse, damit mein Anblick der ganzen Garnison zum Gespötte diene. Als man mich dann herausgezogen, ließ er mich in mein Gefängnis zurückbringen, und während des ganzen Tages verbot er, mir Wasser zu geben, das ich doch sehr nötig hatte, um mich zu waschen. Man kann sich denken, wie ekelhaft und abscheulich mein Aussehen war. Durch die Anstrengungen, die ich gemacht hatte, um herauszukommen, war ich ganz mit Kot bedeckt; ich war wirklich bejammernswert. Endlich schickte man mir zwei Gefangene, die mir halfen, mich zu reinigen.

Von da an wurde ich mit aller denkbaren Strenge gefangen gehalten und überwacht. Ich besaß noch achtzig Louisdor, die man mir glücklicherweise ließ, als man mich in mein neues Gefängnis überführte, und ich verstand sie in der Folge gut anzuwenden.

Seit jenem unglücklichen Versuche waren noch keine acht Tage vergangen, als ein anderes Ereignis eintrat, das man für ein Stück eines Romans halten könnte, wenn ich als Hauptperson nicht ganz Glatz zum Zeugen nehmen könnte, ja das ganze preußische Heer, dem die Thatsachen durch Augenzeugen bekannt sind. Es beweist, daß Kühnheit und der Mut der Verzweiflung die unwahrscheinlichsten Unternehmungen möglich machen, und daß der Zufall einen entschlossenen Mann leichter auf den glücklichen Weg führen kann, als langüberdachte und auf alle Regeln der Vorsicht und Klugheit gestützte Pläne. Die Thatsachen mögen sprechen:

Der Platzmajor Doo besuchte mich in Begleitung eines Adjutanten und des wachhabenden Offiziers in meinem Gefängnis. Nachdem er alle Winkel durchforscht, fing er eine Unterhaltung mit mir an und sagte dabei, daß ich durch die Versuche, die ich gemacht hätte, meine Fesseln zu brechen, mein Verbrechen und meine Lage sehr verschlimmert habe. Er zweifle nicht, daß der König außerordentlich erzürnt sein werde. Das Wort Verbrechen versetzte mich in Wut. Er ermahnte mich zur Geduld und Mäßigung. Ich bat ihn, mir zu sagen, welche Dauer der König meiner Gefangenschaft gesetzt habe. Er antwortete mir, daß ein Offizier, der des Verrates schuldig sei, der einen Briefwechsel mit den Feinden des Vaterlandes unterhalten habe, nur von der Gnade des Königs das Ende seiner Strafe erwarten könne. Während er mit mir sprach, hatte ich seinen Degen verstohlen angesehen. Bei seiner letzten Antwort entriß ich ihm denselben, stürze aus dem Zimmer, renne die Schildwache und den wachhabenden Lieutenant, die meine Erscheinung vollständig überrascht hatte, um und werfe sie die Treppe hinab. Die ganze Wachmannschaft stellte sich mir entgegen, ich stürze mich mit dem Degen auf sie und schlage rechts und links. Ich hatte schon vier verwundet, da lichtet sich die Reihe und man macht mir Platz. Ich renne durch die vor Staunen starren Leute und springe den sehr hohen Wall hinab. Ohne mir weh gethan, noch den Degen des Majors aus der Hand gelassen zu haben, komme ich im Graben an. Den zweiten Wall, der viel niedriger wie der erste war, springe ich ebenso glücklich hinab. Niemand hatte Zeit gehabt, die Flinte zu laden, niemand dachte daran, mir auf dem von mir eingeschlagenen Wege zu folgen. Man war genötigt, große Umwege zu machen, um mir zu folgen, und ehe man das Stadtthor erreichen konnte, hatte ich eine halbe Stunde Vorsprung. Da, eben als ich den engen Ring eines inneren Werkes überschreiten will, kommt eine Schildwache mit aufgepflanztem Bajonett mir entgegen Ich weiche dem geführten Stoße aus und versetze dem Manne einen Degenhieb über das Gesicht. Ein zweiter Posten kommt schnell von der andern Seite, und ich wollte über die Pallisade klettern, blieb aber in der Eile mit einem Fuße zwischen zwei Pfosten eingeklemmt. Der Soldat versetzt mir über die Pallisade weg einen Bajonettstich in die Oberlippe, und da ich meinen Fuß noch nicht hatte losmachen können, packt er ihn fest und zwingt mich, in dieser schmerzlichen Lage zu bleiben, bis ein anderer Soldat ihm zu Hilfe kommt. Ich wehre mich wie ein Verzweifelter, aber man schlägt mich mit dem Gewehrkolben, überwältigt mich endlich und bringt mich ins Gefängnis zurück ...

Dennoch steht es fest, daß, wenn ich über die Pallisade hinübergekommen wäre oder den Soldaten, der sich auf mich stürzte, ohne Erbarmen niederstach, ich, ehe man mich einholen konnte, Zeit gehabt hätte, das Gebirge zu erreichen! So wäre ich anstandslos nach Böhmen gekommen, nachdem ich am selben Tage die Wälle von Glatz verlassen, die ganze Festung durchlaufen und die versammelte Wache, die sich mir entgegengestellt, durchbrochen hatte. Mein Degen hätte mir genügt, um jeden abzuwehren, der mich allein verfolgt hätte, und im Laufen würde ich die gewandtesten Leute geschlagen haben.

Bis zum Augenblicke, wo ich die Pfahlwand übersteigen wollte, schien ein merkwürdiges Glück meinen Plan zu unterstützen, aber es verließ mich im entscheidenden Augenblick. Nach einer solchen Tollkühnheit waren meine sonstigen Hoffnungen entschieden vernichtet. Man verwahrte mich nun noch strenger. In meine Zelle stellte man einen Unteroffizier und zwei Mann, die mich nie verließen. Außerdem wurde ich noch außerhalb von Posten bewacht. Der Zustand, in den ich mich versetzt sah, war schrecklich, die Kolbenschläge hatten mich furchtbar zerschunden, der rechte Fuß war verstaucht, ich spuckte Blut und meine Wunde war so bedeutend, daß sie länger als einen Monat zur Heilung brauchte ...

Als ich aber bald wieder alle Schrecken der Gefangenschaft empfand, dachte ich wiederum nur daran, jede Gelegenheit zu einem neuen Fluchtversuche zu ergreifen. Ich hatte die Gesinnung der mich bewachenden Soldaten studiert und ich hatte Geld. Mit diesem Hilfsmittel und etwas Mitgefühl kann man viel bei unzufriedenen und des Dienstes überdrüssigen Soldaten, wie es in Glatz nur zu viele gab, erreichen. – Zweiunddreißig Mann verbündeten sich bald mit mir, um mir fortzuhelfen. Mit Ausnahme von zwei oder drei kannte keiner der Verschworenen den andern. Sie konnten mich daher nicht alle zusammen im Stiche lassen. Der Unteroffizier Nikolai sollte diese Expedition führen. – Von den vier Offizieren, welche die Hauptwache bezogen, waren drei für meine Sache gewonnen. Alles war bereit. Unsere Munition war schon in meiner Zelle verborgen. Unser Plan war, alle Gefangenen zu befreien und vereint Böhmen zu gewinnen. Unglücklicherweise hatte Nikolai sich einem österreichischen Deserteur anvertraut, der den Anschlag verriet.

Der benachrichtigte General schickte sofort seinen Adjutanten nach der Citadelle mit dem Befehl an den wachthabenden Offizier, Nikolai festzunehmen. Dieser war gerade auf Wache, und er allein kannte die Verschworenen. Als energischer Mann faßte er augenblicklich seinen Entschluß; er springt in die Kasematten und ruft: »An die Gewehre, Kameraden, wir sind verraten!« Die Verschworenen folgen ihm zur Wache, wo man sich der Gewehre bemächtigt. Nikolai läßt die Gewehre laden und eilt in mein Gefängnis, um mich zu befreien, aber die Thür war von Eisen, und es fehlte an Zeit, um sie aufzubrechen. Nach vergeblichen Anstrengungen und nachdem er eingesehen, daß er nichts für mich thun kann, marschiert Nikolai mit neunzehn Mann, die ihm mit der Flinte auf der Schulter folgen, nach dem auf das Land führenden Thore zu. Der Unteroffizier, der da auf Wache war, und die sechs Mann unter seinem Befehl vereinigen sich mit ihm, und ehe man etwas thun konnte, ihn zu verfolgen, war er schon halben Weges zur Grenze. Sein Glück führte ihn schnell nach Braunau in Böhmen.

Dieses Ereignis zog über mein Haupt das schrecklichste Gewitter zusammen. Es handelte sich um nichts Geringeres, als mir den Prozeß als Mitverschworenen zu machen. Man verdoppelte die Vorsichtsmaßregeln und meine Wachen. Ich war überzeugt, daß man keinen Verdacht auf die Offiziere hatte, und da sie Befehl hatten, mir jeden Tag mehrere Besuche zu machen, um sich von meinem ruhigen Verhalten zu überzeugen, so gab ich immer noch nicht die Hoffnung, zu entkommen, auf ...

Der Lieutenant Bach, der alle vier Tage die Wache bei mir hatte, war als Händelsucher bekannt, und fortwährend forderte er seine Kameraden heraus und brachte ihnen Hiebe bei. Eines Tages, als dieser sonderbare Mensch auf meinen Bette neben mir sitzt und mir erzählt, er habe gestern den Lieutenant Schell am Arm verwundet, sage ich lächelnd zu ihm: »Wenn ich frei wäre, so würden Sie mich nicht so leicht verwunden, denn ich verstehe auch den Degen gut zu führen.« Da erhitzte er sich sofort; aus Latten einer alten Thür, die mir als Tisch diente, machen wir uns Florets, aber gleich mit dem ersten Stoß treffe ich ihn ziemlich stark auf die Brust. Darauf ging er plötzlich fort, ohne ein Wort zu sagen, und mein Erstaunen war groß, als ich ihn mit zwei Soldatensäbeln unter dem Rocke wiederkommen sah. Er überreichte mir einen davon und sagte dabei: »Jetzt, mein Prahlhans, laß sehen, was Du kannst.« Vergeblich stellte ich ihm die Gefahr vor, der er sich aussetzte: er wollte von nichts hören und griff mich wie ein Besessener an. Ich verwundete ihn aber nach einigen Gängen, selbst unverletzt, am rechten Arm. Da warf er sofort den Säbel weg, fällt mir um den Hals und küßt mich und ruft mit freudigem Entzücken, wie berauscht: »Du bist mein Meister, Freund Trenck, Du sollst Deine Freiheit haben; gewiß, es muß sein, ich werde sie Dir verschaffen, so wahr ich Bach heiße.« Ich verband darauf seine Wunde, die ziemlich tief war. Er ging ruhig nach Hause, ließ einen Wundarzt holen, der seine Wunde untersuchte und verband und besuchte mich an demselben Abend wieder.

Er kam auf seinen Vorschlag, mir die Freiheit zu verschaffen, zurück und sagte, daß es unmöglich sei, zu entweichen, wenn nicht der wachthabende Offizier zugleich mit mir entflöhe. Was ihn anlange, so sei er bereit, alles für mich zu opfern, aber er sei unfähig, eine Gemeinheit zu begehen, und die wäre es, wenn er desertiere, während er auf Wache sei. Er gab mir aber sein Ehrenwort, mir in einigen Tagen den Mann zu bringen, den ich brauche und alles zu thun, um mir zu helfen. Am nächsten Tage kam er wieder, stellte mir den Lieutenant Schell vor und sagte: »Da ist Ihr Mann.« Schell umarmte mich, gab mir sein Ehrenwort, und wir berieten sofort die Mittel und Wege, die wir anwenden wollten.

Schell, der erst kürzlich nach Glatz versetzt worden war, sollte nach drei Tagen zum ersten Male zu mir auf Wache kommen. Wir verschoben die Sache auf diesen Zeitpunkt. Aber da ich kein Geld mehr erhielt, und mein ganzer Reichtum in sechs Pistolen bestand, kamen wir überein, daß Bach nach Schweidnitz reise und von einem meiner Vettern, der da wohnte, Geld holen sollte. Ich muß hier erwähnen, daß ich mit allen Offizieren der Besatzung auf bestem Fuße stand, ausgenommen den Hauptmann Röder, der streng gegen mich war und Vergnügen darin fand, mir alle nur möglichen Unannehmlichkeiten zu verursachen. Sein Vorgesetzter dagegen, der Major Quaadt, ein Verwandter von mir, von Mutters Seite, wünschte im Stillen aufrichtig das Gelingen einer Flucht. Bach, Schröder, Lunitz und Schell, die vier Lieutenants, die abwechselnd bei mir als Wache waren, beschäftigten sich jetzt ununterbrochen mit meinen Vorbereitungen. Schell sollte mit mir fliehen, Schröder und Lunitz uns bald nachfolgen. Die meisten der in die Festungs-Garnisonen geschickten Offiziere waren arme Teufel, voll Schulden oder mit bösen Geschichten auf dem Halse Sie lebten in Dürftigkeit, wurden im Heere verachtet und dachten nur daran, zu desertieren. Da ich immer Geld hatte, erweckte ich bei ihnen Hoffnungen auf eine Wendung ihres Geschickes, und fand leicht gläubige Freunde.

Da wurde aber plötzlich das Gerücht verbreitet, die Offiziere verkehrten zu viel mit mir. Es wurde Befehl gegeben, daß meine Zelle immer geschlossen sei, und daß man mir das, was ich brauche, durch ein kleines Fenster in der Thür reiche. Es wurde auch bei Strafe kassiert zu werden, verboten, mit mir zu speisen. Aber die Offiziere ließen einen Schlüssel anfertigen, der dem gleich war, welcher in den Händen des Majors blieb, und sie verbrachten oft einen Teil des Tages und der Nacht bei mir. Mir gegenüber hatte ein gewisser Hauptmann Damnitz sein Zimmer. Dieser Mann war aus preußischen Diensten desertiert, weil er die Kompagniekasse bestohlen, dann hatte er den Österreichern als Spion gedient. Auf der That ertappt, war er zum Galgen verurteilt, aber diese Strafe war in lebenslängliches Gefängnis umgewandelt worden. Dies war der Spion des Platzmajors, der durch ihn meinen Verkehr mit den Offizieren erfuhr.

Am 24 Dezember war Schell auf Wache, suchte mich auf, und wir kamen überein, bei nächster Wache, also am 28., zu fliehen. An dem gleichen Tage war der Lieutenant Schröder bei dem Kommandanten zu Tische und erfuhr dort zufällig, daß man Befehl hatte, den Lieutenant Schell unverzüglich festzunehmen. Er glaubte uns verraten und beeilte sich, Schell in der Citadelle aufzusuchen. »Alles ist entdeckt«, sagte er zu ihm, »rette Dich sofort, denn Du sollst augenblicklich festgenommen werden.« Schell konnte allein fliehen und das sehr leicht. Schröder hatte ihm selbst vorgeschlagen, ihn nach Böhmen zu begleiten, aber dieser edelmütige Freund wollte mich nicht im Stiche lassen. Er stieg nach meinem Gefängnis herauf mit dem Säbel eines Unteroffiziers unter dem Rocke und sagte eilig: »Freund, wir sind verraten, folge mir und hindere, daß ich lebend in die Hände meiner Feinde falle.« Ich wollte sprechen, aber er ergriff meine Hand und wiederholte: »Folge mir, wir haben keinen Augenblick zu verlieren!« Ich zog schnell Stiefel und Rock an und ging eiligst mit ihm fort, so daß ich selbst vergaß, etwas von meinem versteckten Geld mitzunehmen.

Beim Herausgehen sagte Schell zur Schildwache: »Ich bringe Euren Gefangenen zum Offiziersposten, bleibt hier.« Wir gingen wirklich dahin, verließen das Haus aber sofort durch die entgegengesetzte Thür. Mein Freund hatte den Plan, unter dem Arsenal hin bis zum äußeren Werke zu gehen. Wir hatten aber noch keine hundert Schritt gemacht, als wir Major Quaadt und den Adjutanten trafen. Schell erschrak, stieg auf die Brustwehr, und da der Wall an dieser Stelle nicht hoch ist, sprang er hinab. Ich folgte ihm nach und kam glücklich zur Erde, ohne irgendwelche Beschädigung erlitten zu haben außer einer kleinen Schramme an der Schulter; Schell war aber unglücklich gefallen und hatte sich den Fuß verrenkt. Er zog sofort den Degen und bat mich, ihn zu durchstoßen und dann so schnell wie möglich zu fliehen. Schell war klein und von schmächtigem Körperbau. Ich griff ihn um den Leib und hob ihn über die Palissade, dann nahm ich ihn auf meine Schultern und fing an zu laufen, ohne recht zu wissen wohin. Die Sonne ging just unter und ein dichter Nebel bedeckte die Erde. Man hatte hinter uns Alarm geblasen, jedermann kannte uns; aber ehe jemand aus der Citadelle in die Stadt und durch die Thore kam, um sich auf unsere Verfolgung zu begeben, verging eine halbe Stunde.

Wir waren noch keine hundert Schritt vom Marktplatze weg, als wir die Alarmkanone hörten. Dieses Geräusch erschreckte Schell außerordentlich, weil er wohl wußte, daß ein Deserteur selten glücklich an die Grenze kommt, wenn er nicht, bevor man die Kanone abschoß, zwei Stunden fort ist; und daß die Husaren und Bauern sehr flink waren, gemäß den für solche Fälle gegebenen Befehlen, den Übergang zu hindern. Kaum waren wir fünfhundert Schritt von der Festung entfernt, als wir vor und hinter uns alles in Bewegung sahen. Es war noch etwas hell, indeß entwischten wir glücklich, dank meiner Geistesgegenwart und dem Rufe, den ich mir erworben hatte. Man wußte sehr wohl, daß zwei oder drei Leute nicht genügten, um uns aufzuhalten und festzunehmen. Man glaubte außerdem, daß wir nicht einen Plan wie den unseren unternommen hätten, ohne uns vorher mit allen nötigen Waffen zu versehen und ahnte nicht, daß wir zur Verteidigung nur Schell's Degen und einen schlechten Unteroffizierssäbel hatten.

Als ich meinen Freund so eine gute Zeit weiter getragen hatte, setzte ich ihn auf die Erde, blickte um mich und sah weder Citadelle noch Stadt. Jetzt war es unmöglich, uns zu bemerken, denn der Nebel war sehr dicht. Ich hatte meine volle Geistesgegenwart und war entschlossen, entweder zu sterben oder frei zu werden. Ich frug Schell: »Wo sind wir? Wo gehts nach Böhmen? Wo ist die Neiße?« Der arme Kerl war aber außer stande zu antworten, er konnte seine Gedanken nicht sammeln, die Verzweiflung hatte ihn ganz kopflos gemacht; er bat mich, ihm nicht lebend zu verlassen, denn es sei augenscheinlich unmöglich, daß unsere Flucht ausführbar sei. Ich schwur ihm zu, wenn uns nichts anderes übrig bliebe, so würde ich ihn töten, ehe ich ihn in die Hände unserer Feinde fallen ließe. Dieses Versprechen erweckte seinen Mut wieder. Er sah um sich, erkannte einige Bäume und erklärte, wir seien nicht weit vom Feldthore. »Wo fließt die Neiße?« Er suchte sich zu besinnen und zeigte mir die Richtung. Dann sagte ich: »Man hat uns nach Böhmen zu fliehen sehen, für uns ist nach dieser Seite hin wenig Hoffnung. Man hat sicher einen Cordon gezogen und die Husaren überwachen alle Wege.« Ich nahm Schell wieder auf die Schultern und ging auf die Neiße zu. Als wir uns ihr näherten, hörten wir deutlich den Lärm, der sich in allen Dörfern bemerkbar machte, wo die Bauern sich wahrscheinlich beeilten, den Desertionskordon zu ziehen. Auf der Neiße war etwas Eis, das aber unter meinen Füßen brach. Ich trug Schell so lange ich in seichtem Wasser gehen konnte, aber als mir der Grund in der Mitte des Flusses schwand, hieß ich ihn, da er nicht schwimmen konnte, sich an meinen Haaren festzuhalten. Das war aber nur eine Strecke von drei Armlängen, und so langten wir glücklich am andern Ufer an.

Man kann sich vorstellen, ob es angenehm war, am 24. Dezember einen Fluß zu durchschwimmen, um dann achtzehn Stunden unausgesetzt an der Luft zu bleiben. Gegen sieben Uhr hellte sich der Nebel auf; es fiel kein Reif mehr, der Mond schien und es fing an zu gefrieren. Das schnelle Laufen und das Gewicht meines Freundes verhinderten, daß ich mich erkältete, aber immerhin war ich ganz durchnäßt. Dagegen litt der arme Schell furchtbar durch die Kälte und sein Fuß verursachte ihm schreckliche Schmerzen. Trotzdem waren wir über der Neiße viel ruhiger geworden, denn niemand konnte es einfallen, uns auf dem Wege nach Schlesien hinein zu verfolgen. Ich marschierte eine halbe Stunde dem Flusse entlang immer vorwärts, und hinter dem Dorfe, bei dem die Desertionslinie anfing und das Schell kannte, da er oft dagewesen war, ließ uns der Zufall ein Fischerboot finden. Wir machten natürlich sofort den Strick los, fuhren ans andere Ufer und hatten in kurzer Zeit das Gebirge erreicht.

Dort ruhten wir etwas im Schnee aus, faßten neuen Mut und berieten, was wir anfangen sollten. Ich schnitt für Schell einen Stock ab, der damit, wenn er nur mit einem Fuße auftrat, gehen konnte. Der Schnee lag hoch und war mit einer harten Kruste bedeckt, die unter unseren Schritten einbrach, so daß mein armer Gefährte nur sehr schwierig vorwärts kam. Die ganze Nacht marschierten wir so weiter, – bisweilen sanken wir bis über die Knie im Schnee ein und waren fortwährend gezwungen, auszuruhen. Bei Tagesanbruch glaubten wir schon nahe der Grenze zu sein, die vier Meilen (30 Kilometer) von Glatz ist. Man kann sich daher unseren Schrecken vorstellen, als wir auf einmal die Stadtuhr schlagen hörten. Durch die Kälte und Anstrengung litten wir furchtbar, während der Hunger uns weniger quälte. Es schien kaum wahrscheinlich, daß wir so viele Beschwerden nochmals einen Tag aushalten würden. Wir faßten indeß Mut und nach einer guten Stunde fortwährender Anstrengung kamen wir an ein am Fuße des Berges liegendes Dorf. Nicht weit davon waren zwei einzelne Gebäude, die wir glücklich erreichten.

Beim Übersteigen der Glatzer Mauer hatten wir unsere Hüte verloren, aber Schell trug seine Wachabzeichen, die Schärpe und den Ringkragen, was ihm in den Augen der Bauern eine gewisse Wichtigkeit geben mußte. Ich machte mir nun einen kleinen Schnitt in den Finger, bestrich Gesicht, Hände und Rock mit Blut und verband den Kopf, um mir das Aussehen eines Verwundeten zu geben. Dann band Schell mir die Hände auf den Rücken, derart, daß ich sie nötigenfalls leicht frei machen konnte – und ging so vor ihm her. Er folgte mir auf seinen Stock gestützt und rief um Hilfe, worauf zwei alte Bauern kamen. Schell rief ihnen sofort zu: »Geht schnell ins Dorf und sagt dem Schulzen, er solle auf der Stelle ein Fuhrwerk mit zwei Pferden beschaffen. Ich habe diesen Schurken festgenommen. Er hat mein Pferd erstochen und ist schuld, daß ich zu Fuß bin. Ich habe ihn aber gut gefesselt, wie Ihr seht! Nur schnell einen Wagen, damit ich ihn hängen lassen kann, ehe er stirbt!«

Ich stellte mich außerordentlich schwach und ließ mich, während einer der Bauern ins Dorf ging, in eine Stube führen. Eine alte Frau und ein junges, sehr hübsches Mädchen, denen ich Mitleid einflößen mochte, brachten mir Brot und Milch. Wie groß war aber unser Schrecken, als der alte Bauer Schell bei Namen nannte! Er wüßte wohl, sagte er, daß wir Deserteure wären. Am Abend vorher sei ein Offizier bei ihm gewesen, der ihm unsere Personen beschrieben, unsere Namen genannt und erzählt habe, unter welchen Umständen wir entwichen seien. Außerdem kannte der Alte Schell aber noch durch einen Sohn, der in seiner Kompagnie diente, und er hatte öfter mit ihm gesprochen, als er in Habelschwerdt in Garnison lag.

Ein schneller Entschluß und große Geistesgegenwart konnten uns allein retten. Ich ging sofort aus dem Zimmer und in den Stall, während Schell sich mit dem alten Bauer unterhielt. Wir hatten es aber mit einem ehrlichen Manne zu thun, der Schell sogar den Weg nach Böhmen beschrieb. Wir waren kaum ein und eine halbe Meile von Glatz und hatten beinahe sechs Meilen durch Hin- und Herlaufen in den verwünschten Bergen verloren.

Ich fand im Stalle drei Pferde, aber keine Zügel. Das mir folgende junge Mädchen gab mir auf meine dringende Bitte zwei. Die Pferde zäumen, Schell auf eins setzen und auf das andere selbst springen, war das Werk weniger Augenblicke. Der alte Bauer fing an zu schreien und zu bitten, ihm die Pferde zu lassen, aber glücklicherweise hatte er nicht den Mut, vielleicht auch gar nicht den Willen, unsere Flucht zu hindern, denn ohne Schußwaffen und matt, wie wir waren, hätte eine einfache Heugabel genügt, um uns wenigstens so lange festzuhalten, bis man ihm zu Hilfe kam. Wir jagten davon, ohne Sattel und barhäuptig, Schell in seiner Uniform, in Schärpe und Kragen, ich im roten Rock der Leibgarde. Anderes Pech, – meine verwünschte Mähre wollte nicht vorwärts, aber als guter Reiter zwang ich sie bald zu laufen. Schell war immer voran. Kaum waren wir ein Stück geritten, als wir viele Bauern gehen sahen. Glücklicherweise war es Weihnachten, die Stunde des Gottesdienstes, und alle gingen zur Kirche, ohnedem wären wir sicher verloren gewesen.

Eigentlich mußten wir über Wünschelburg reiten, doch konnten wir, ohne festgenommen zu werden, nicht durch die Stadt, denn Schell war vor einem Monate längere Zeit dort gewesen und deshalb nur zu gut bekannt. Außerdem zeigte unsere Kleidung, die bloßen Köpfe, die Pferde ohne Sättel nur zu deutlich, was wir waren. Dazu lagen in der Stadt beständig achtzig Mann Infanterie und zwölf Husaren zur Verfolgung von Deserteuren. Schell kannte aber die Gegend, und so umgingen wir die Stadt. Endlich, nahe an der Grenze, befanden wir uns sogar dem allein reitenden Lieutenant Zerbst gegenüber, der wie Lieutenant Bach zu unserer Verfolgung ausgesandt war. Zerbst war mir immer sehr zugethan gewesen. »Freund«, rief er, als er mich sah, »halte Dich links, das alleinstehende Haus da drüben ist an der Grenze, rechts sind die Husaren.« Darauf bog er in einen Fußweg ein, als wenn er uns nicht gesehen hätte ... Gegen elf Uhr vormittags endlich waren wir in Braunau in Böhmen.

Unverzüglich schickte ich die beiden Pferde und den Korporalssäbel nach Glatz an den Kommandanten General Fouqué. Der die Sendung begleitende Brief brachte ihn so in Wut, daß er die Wachtposten vor meiner Thür, alle Soldaten, die im Augenblicke meiner Flucht unter Waffen standen und alle, die auf den Wällen waren, als wir hinabsprangen, Spießruten laufen ließ. Die Wachen hatten indeß ihrem Offizier Schell gehorchen müssen, der ihnen befohlen hatte, auf Posten zu bleiben. Der kluge Kommandant von Glatz hatte aber vierundzwanzig Stunden vor meiner Flucht mit zufriedenen Lächeln erklärt, daß er es mir gänzlich unmöglich gemacht habe, etwas derartiges zu versuchen; nun ließ er für seine eigene Nachlässigkeit und Unfähigkeit wehrlose Unglückliche büßen ...

Während der ersten Monate seiner Flucht irrte Trenck elend umher, immer von der Rache Friedrichs verfolgt; so war er sogar mehrmals gezwungen, mit den Degen in der Hand die preußischen Agenten abzuwehren, die sich seiner zu bemächtigen suchten. Aus seinem Vaterlande verbannt, nahm er dann Dienste im österreichischen Heere.

Endlich nach einer Reihe von Abenteuern, die er in seinen Memoiren erzählt und die den Stempel der Aufrichtigkeit tragen, so außergewöhnlich sie auch erscheinen mögen, gelangte er nach Danzig, wo er durch den Verrat des kaiserlichen Geschäftsträgers und der Stadtbehörde dem Könige von Preußen von neuem ausgeliefert wurde.

Diese Festnahme scheint bei Trenck die Wirkung gehabt zu haben, ihn ganz kopflos zu machen, ihn, der nie um Hilfsmittel verlegen war, dessen Geist die geringste Gelegenheit, um die Freiheit zu erlangen, auszuspüren und zu benutzen wußte. Während seiner Reise von Danzig nach Preußen stellten sich bisweilen seine Wächter, als ob sie ihm Gelegenheit zur Flucht lassen wollten. Er erkannte diese Gelegenheiten wohl, denn er spricht in seinen Memoiren davon, aber er wußte oder wollte sie nicht benutzen. Man brachte ihn nach Magdeburg, wo er in die Citadelle eingesperrt wurde.

»Mein Kerker«, so erzählt er, »war in einer Kasematte. Der vordere Teil von 6 Fuß Breite und 10 Fuß Länge war durch eine Mauer mit einer doppelten Thür abgeteilt. Eine dritte Thür bildete den Eingang zur Kasematte, deren Mauer 7 Fuß dick war. Da, wo die Wölbung begann, war ein Fenster in der Weise angebracht, daß es wohl Licht eindringen ließ, aber den Anblick von Himmel und Erde nicht gestattete. Alles, was ich erblicken konnte, war das Dach des gegenüberliegenden Magazins. Innerhalb und außerhalb dieses Fensters befanden sich starke Eisenstäbe. Dazwischen, in der Mitte der Mauer, war ein Drahtgitter mit so engen Maschen, daß man nichts genau hindurch erkennen konnte. Sechs Fuß von der Mauer war ein Staketenzaun, um die Wachen zu verhindern, bis an die Mauer zu kommen. Meine ganze Einrichtung bestand aus einer Matratze und einem Bettgestell, das durch Eisen am Fußboden befestigt war, damit man es nicht ans Fenster ziehen könne. Nahe der Thür war ein kleiner eiserner Ofen und ein Nachtstuhl am Fußboden befestigt. Man legte mir keine Ketten an, aber man setzte meine Kost auf anderthalb Pfund Kommißbrod den Tag und einen Krug Wasser. Doch war das Brot meist so schimmlig, daß ich kaum die Hälfte essen konnte, und die Qualen, welche mir zuweilen der Hunger verursachte, lassen sich nicht beschreiben. Ich betrachte die elf Monate, während welcher ich diese Pein erdulden mußte, als die Zeit meines Lebens, in der meine Standhaftigkeit auf die härteste Probe gestellt ward. Auf mein Bitten und Flehen wurde mir stets die Antwort: »Es ist königlicher Befehl, – es ist verboten, Ihnen etwas Weiteres zu verabreichen.«

Unsere Kleidung, die bloßen Köpfe, Pferde ohne Sättel, zeigten zu gut, was wir waren. (Frhr. v. Trenck.)

Der Kommandant selbst behielt die Schlüssel meiner drei Thüren bei sich. In der einen befand sich ein kleiner Schieber, wodurch man mir meine Nahrung reichte. Die Thüren wurden nur Mittwochs geöffnet. Nachdem ein Gefangener den Nachtstuhl gereinigt hatte, kamen der Kommandant und Platzmajor zur Inspektion herein. Dieses Verfahren beobachtete ich während zweier Monate, und als ich die Überzeugung gewonnen, daß man eine ganze Woche lang nicht in mein Gefängnis kam, fing ich eine Arbeit an, die ich reiflich überlegt hatte und die mir ausführbar schien. Der Ofen und der Nachtstuhl befanden sich auf einer mit Ziegeln gepflasterten Stelle. Von der benachbarten Kasematte, die nicht bewohnt war, trennte mich, wie ich durch die Schildwache erfuhr, nur eine Mauer. Es war den Posten vor meiner Thür zwar ausdrücklich verboten, mit mir zu sprechen, aber ich fand trotzdem einige brave Burschen, die sich mit mir unterhielten und mir gelegentlich die Lage meines Gefängnisses beschrieben. Ich erfuhr also nach und nach, daß, wenn es mir gelinge, in die anstoßende Kasematte zu gelangen, es mir leicht sein würde, zu entfliehen. Ich konnte dann entweder in einem Boote, das ein Freund mir bereit hielt, entfliehen, oder schwimmend das andere Ufer der Elbe erreichen; von da bis zur sächsischen Grenze sind es nur zwei Meilen.

Ich fing also damit an, durch starke Gewaltanwendung die Eisen loszureißen, die meinen Nachtstuhl am Boden befestigt hielten. Sie waren 18 Zoll lang. Ich zertrümmerte die drei Nägel, die die Eisen an dem Kasten festhielten, verwahrte die Eisenstücke zu späterer Benutzung und steckte die Nagelköpfe wieder an ihren Platz. So erlangte ich Werkzeuge, um die Ziegel auszuheben; unter diesen fand ich schon lockere Erde. Ich begann nun hinter dem Kasten durch das sieben Fuß dicke Gewölbe ein Loch zu brechen. Der erste Teil der Mauer bestand aus einer Ziegelschicht, aber bald nachher traf ich auf große Bruchsteine. Ich numerierte die Ziegel des Bodens und der Mauer, um sie stets genau wieder einsetzen zu können. Dieser erste Versuch gelang mir, ich fuhr mit meiner Arbeit fort und hatte bald ungefähr einen Fuß tief in die Mauer gegraben. Am Tage vor der Inspektion setzte ich alles mit der größten Sorgfalt wieder an die vorherige Stelle und füllte, um die Augen zu täuschen, die Zwischenräume peinlich mit Kalkstaub aus. Dazu hatte ich die Mauer abgekratzt, und da sie wohl hundertmal getüncht worden war, lieferte sie mir das Material, welches ich brauchte. Endlich riß ich mir Haare aus, um eilten Pinsel zu machen, rührte den Kalk in meiner Hand an und tünchte die Wand, dann lehnte ich mich mit nacktem Körper dagegen bis alles trocken war und eine einheitliche Farbe angenommen hatte. Auch die Füße meines Nachtstuhles befestigte ich derart, daß es unmöglich war, die geringste Veränderung zu bemerken. – Wenn es den Inspizierenden nur einmal eingefallen wäre, einen andern Tag wie Mittwoch zu kommen, würde alles entdeckt worden sein, aber das kam in der Zeit von sechs Monaten eben nicht vor.

Während ich arbeitete, verwahrte ich den Schutt zunächst unter meinem Bette, aber ich wußte ihn los zu werden. Ich streute den Kalk und die Steinabfälle in meine Zelle und lief einen ganzen Tag solange darauf herum, bis alles zu feinem Staub wurde. Dann schüttete ich diesen Staub auf das Fensterbrett, wohin ich gelangen konnte, wenn ich auf den Nachtstuhl stieg. Einige Holzspähne von meinem Bett hatte ich mit den Wollfäden eines alten Strumpfes zu einem kleinen Stock zusammengebunden und an dessen Ende ein Büschel meiner Haare befestigt. Mit dieser Art Besen fegte ich dann den Staub durch das Gitter durch auf den äußeren Rand des Fensters und benutzte dazu die Zeit, wenn der Wind recht pfiff, besonders während der Nacht; – der Staub verteilte sich in der Luft und hinterließ nirgends eine Spur Ich bin überzeugt, daß ich durch dieses Verfahren über dreihundert Pfund Staub weggeschafft habe. Ferner warf ich auch jeweilig ein gewisses Quantum in meinen Nachtstuhl oder machte kleine Kugeln, die ich durch eine Papierröhre wie in einem Blasrohre durchs Fenster blies, während die Schildwache auf und ab ging.

Meine Arbeit schritt voran, aber ich kann kaum sagen, was für Mühe sie mir machte, als ich erst zwei Fuß weit in den Bruchsteinen gegraben hatte. Meine Werkzeuge waren die erwähnten Eisenteile, später ein alter Ladestock, den mir eine gutmütige Schildwache gegeben hatte, und ein altes Messer mit Holzgriff. Die beiden letzten Gegenstände leisteten mir besonders gute Dienste und doch brachte mich eine ununterbrochene Arbeit von sechs Monaten kaum bis an die Ziegel, welche die Wand der anderen Kasematte bildeten. Während dieser Zeit hatte ich Gelegenheit, mit einigen Schildwachen zu sprechen, darunter war auch ein alter Grenadier mit Namen Gefhardt. Dieser machte mir die meisten Angaben über die Lage meines Kerkers und besonders über alles, was meine Flucht erleichtern konnte. Wir wollten zusammen entweichen, aber wir benötigten, um über die Elbe zu kommen, eines kleinen Bootes, und ich hatte nicht das nötige Geld, eins zu kaufen. Gefhardt zog deshalb eine Jüdin Esther Heymann aus Dessau ins Geheimnis, deren Vater seit zehn Jahren im Gefängnis war. Ihr gelang es, zwei andere Grenadiere zu gewinnen, die jedes Mal, wenn sie auf Wache waren, ihr Gelegenheit gaben, mit mir zu sprechen. Aus zusammengebundenen Spähnen stellte ich einen Stock her, lang genug, um bis über die Pallisaden vor meinem Fenster zu reichen. So verschaffte ich mir Papier, ein zweites Messer und eine Feile.

Ich schrieb an meine Schwester, die in Hammer bei Küstrin wohnte, und bat sie um 300 Reichsthaler. Diesen Brief übergab ich Esther zur Bestellung, ebenso wie einen andern für den Grafen von Puebla, den kaiserlichen Geschäftsträger in Berlin, endlich auch einen Wechsel von 1000 Gulden auf Wien, welcher die Belohnung für ihre Dienste sein sollte. Esther reiste geraden Wegs nach Berlin, wurde vom Grafen Puebla gut aufgenommen und von diesem an seinen Sekretär von Weingarten verwiesen. Dieser empfing die Jüdin noch liebenswürdiger, bestürmte sie mit Fragen, erklärte sich bereit zu helfen und forschte sie dabei über meinen Fluchtplan aus, wie er sich auch die Namen der beiden Grenadiere, die dabei helfen sollten, sagen ließ. Er gab ihr Geld für die Reise zu meiner Schwester und ersuchte sie, ihn auf der Rückreise wieder aufzusuchen, er wolle ihr dann den Betrag des Wechsels auszahlen. Bei ihrer Rückkunft entschuldigte er sich jedoch: der Wechsel habe in Wien noch nicht einkassiert werden können. Er übergab ihr 12 Dukaten, ersuchte sie, mir die besten Nachrichten zu überbringen und dann wieder nach Berlin zu kommen, um ihr Geld zu holen.«

Esther eilte nach Magdeburg, traf aber schon am Festungsthore die Frau eines der Grenadiere, die ihr weinend erzählte, daß man am Abend vorher ihren Mann festgenommen habe und daß er und sein Kamerad in Eisen lägen. Die Jüdin ahnte, daß alles entdeckt sei und kehrte deshalb schnell nach Dessau zurück.

Der eine der Grenadiere wurde gehängt, der andere mußte drei Tage hintereinander Spießruten laufen. Trencks Schwester wurde zu einer sehr hohen Strafe verurteilt, wie auch die Kosten für den Bau eines neuen Kerkers für ihren Bruder zu zahlen. Trenck erfuhr anfangs nichts von dem, was vorgegangen war, bis ihm eines Tages Gefhardt ganz trocken mitteilte, daß sein neuer Kerker in einem Monat fertig würde.

Trenck hoffte noch vor Ablauf des Monats entfliehen zu können. Man hatte bisher nichts von seinen unterirdischen Arbeiten entdeckt. In einigen Tagen waren seine Vorbereitungen beendet, und er gedachte dann nachts zu fliehen, – als sich plötzlich die Thür öffnet, man ihm Fesseln anlegt und mit verbundenen Augen nach seinem neuen Gefängnis bringt.

»Welcher Anblick bot sich aber mir dar, als man mir die Binde abnahm! Gerechter Gott! Beim Scheine einiger Fackeln sehe ich zwei Schmiede, die mir wie Cyclopen vorkommen, – der eine bei einem glühenden Kohlenbecken, der andere mit einem schweren Hammer. Der Fußboden war mit Ketten bedeckt, und in kurzer Zeit waren meine beiden Füße mit Ketten von schrecklicher Schwere an einen an die Wand gemauerten Ring befestigt. Dieser Ring, der sich in 3 Fuß Höhe vom Boden befand, ließ mir nur die Möglichkeit, nach links oder rechts zwei bis drei Schritte zu machen. Dann legte man mir um den nackten Körper einen handbreiten Reifen, nietete ihn zusammen und befestigte daran eine armstarke, zwei Fuß lange Eisenstange, an deren beiden Enden meine Hände angekettet wurden. Dann zogen die Leute sich in unheimlicher Stille zurück und vier Thüren schlossen sich, eine nach der andern, mit grauenhaftem Geräusch ... Als der Tag kam, erlaubte mir das düstere Halbdunkel kaum zu sehen, was mich umgab. Mein Kerker hatte eine Länge von 10 und eine Breite von 8 Fuß (3 m 30 cm zu 2 m 60 cm). In einer Mauernische war eine Bank von Ziegelsteinen, worauf ich mich, den Kopf an die Mauer gelehnt, setzen konnte. Dem Ringe, an dem meine Ketten hingen, gegenüber befand sich in der 6 Fuß starken Mauer ein Fenster. Es hatte die Form eines Halbkreises und war zwei Fuß breit und einen Fuß hoch. Die Maueröffnung, durch welche das Licht drang, lief nicht gerade, sondern stieg an der inneren Seite nach der Mitte der Mauer zu in die Höhe und fiel nach außen zu wieder nach unten. An der höchsten Stelle in der Mitte befand sich ein enges Gitter von starkem Eisendraht, und an dem inneren und äußeren Ende waren zwei Eisenstangen angebracht. Mein Gefängnis lag in dem Festungsgraben an die Contrescarpe gelehnt, welche das Fenster beinahe berührte, so daß das von unten kommende Licht nur eine sehr schwache Beleuchtung gab. Im Winter, wenn die Sonne nicht in den Graben schien, befand ich mich in vollkommener Dunkelheit. Ich gewöhnte mich aber doch so daran, daß ich eine Maus laufen sehen konnte. – In der Wand war der Name Trenck mit roten Ziegeln eingemauert. Zu meinen Füßen war das Grab, das man mir bestimmt hatte, und dessen Steine meinen Namen trugen; neben diesem waren ein Totenkopf und zwei über Kreuz liegende Knochen eingemeißelt. Doppelte Eichenthüren verschlossen den Kerker. Außerhalb war eine durch ein Fenster erhellte Vorhalle, die ebenfalls doppelte Thüren besaß. Zwei Pallissadenwände von zwölf Fuß Höhe bildeten im Graben einen Zaun, der bezweckte, jeden Verkehr mit den Wachen zu verhindern. Zuerst konnte ich keine andere Bewegung machen, als die an den Ort zu springen, wo ich befestigt war oder den oberen Teil meines Körpers zu bewegen, um etwas warm zu werden. Als ich mich mit der Zeit an das Gewicht der Fesseln, die mir die Beine zusammenhielten und viel Schmerz verursachten, gewöhnt hatte, gelang es mir, mich in einem Umkreise von 4 Fuß zu bewegen.

Elf Tage hatte man zum Bau dieses raffinierten Gefängnisses gebraucht; am zwölften hatte man mich darin eingeschlossen. Ich saß auch noch sechs Monate lang fast immer im Wasser, das gerade an der einzigen Stelle, wo ich mich setzen konnte, vom Gewölbe abtropfte, und während der ersten drei Monate wurden meine Kleider kaum trocken. In der ersten Zeit dachte ich an Selbstmord, und meine Gedanken richteten sich auf das Messer, welches ich in meinen Kleidern in dem Augenblicke verbarg, als man mich abholte, um mich nach meinem neuen Kerker zu führen. Aber ich bekämpfte stets energisch diese trüben Vorstellungen. Am Mittage des zweiten Tages öffnete sich meine Thür zum ersten Male. Man brachte mir ein Bettgestell, eine Matratze und eine gute wollene Decke. Darauf übergab mir der Platzmajor ein Brot von sechs Pfund und erklärte, daß man fernerhin mir so viel geben würde, wie ich verlangte.«

Seit elf Monaten hungerte Trenck, daher stürzte er sich auf das Brot und verschlang es förmlich. Beinahe aber hätte dieser Exceß, nach so langem Fasten, für ihn die schlimmsten Folgen gehabt. Nach einigen Tagen war er jedoch wieder hergestellt und dachte nun schon wieder an nichts anderes als an Mittel und Wege zum Entfliehen.

»Ich hatte bemerkt, daß meine Thüren von Holz waren, und da kam mir der Gedanke, daß die Schlösser umgebende Holz mit meinem Messer auszuschneiden. Ich versuchte sofort, mich von meinen Fesseln zu befreien. Es gelang mir auch nach einiger Mühe, die rechte Hand herauszuziehen, aber nicht die linke. Ich brach nun einige Stücke von den Steinen meiner Bank ab und feilte den Zapfen meiner anderen Handschelle mit solchem Erfolge durch, daß es mir endlich gelang, sie abzustreifen und so auch diese Hand frei zu bekommen. Der Reif, welcher meinen Körper umgab, war an der Kette durch einen einfachen Haken befestigt; diesen sprengte ich auf, indem ich die Füße gegen die Mauer stemmte. Nun mußte ich noch die Hauptkette an meinen Füßen los werden. Da ich von Natur ungewöhnlich stark war, gelang es mir, die Kette zu biegen und mit Aufwendung aller Kräfte ein Glied zu sprengen.

Frei von meinen Ketten, war ich wieder hoffnungsvoll. Ich begab mich an die Thür und befühlte in der Dunkelheit die Spitzen der Nägel, welche das Schloß festhielten und stellte fest, daß ich nicht allzu viel Holz auszuschneiden brauchte. Ich nahm nun mein Messer und schnitt ganz unten in die Thür ein kleines Loch. Sie erwies sich nur einen Zoll dick und es sollte mir nicht schwer werden, die vier Thüren an einem Tage zu öffnen. Diese Aussicht machte mir erneuten Mut. Ich beeilte mich, für heute meine Fesseln wieder anzulegen, aber ich war nicht wenig erstaunt, als ich beim Betasten fand, daß das erste Glied der Kette vollständig gebrochen war. Glücklicherweise hatte man bisher meine Fesseln nicht untersucht, und es geschah auch an den folgenden Tagen nicht, da es unmöglich schien, daß ich sie zerbrechen könne. Ich band die Kette mit einem Stück von meinem Zopfband zusammen. Als ich aber nun die rechte Hand wieder in die Fessel stecken wollte, war mir dies zu meinem großen Schrecken unmöglich. Die Hand war infolge der angewandten Anstrengungen beim Herausziehen geschwollen und ich brachte den ganzen Rest der Nacht und den Morgen zu, den Zapfen auszufeilen, aber er war so gut vernietet, daß meine Mühe vergeblich war.

Mittag, die Stunde der Inspektion, kam heran und die Gefahr ward drohend. Mit verzweifelten Anstrengungen und unter unglaublichen Schmerzen gelang es mir schließlich noch, die Hand wieder in die Fessel zu bringen, so daß man alles unverändert fand. – –

Ich hatte den 4. Juli als Zeitpunkt bestimmt, wo ich wagen wollte, mich entweder zu befreien oder aber umzukommen. Ich wartete also ruhig diesen Tag ab. Kaum waren aber an diesem Tage die Thüren hinter mir geschlossen, als ich meine Hände aus den Fesseln zog und alle meine Ketten abwarf. Ich nahm sofort mein Messer und fing an den Thüren zu arbeiten an. Die erste war in weniger als einer Stunde gesprengt; die zweite, die sich nach außen öffnete, machte mir undenkliche Mühe. Nach einer ebenso langen wie beschwerlichen Arbeit gelangte ich aber dennoch zum Ziele. Alle meine Finger waren gequetscht und der Schweiß tropfte von meinem Körper auf die Erde. Beim Öffnen dieser Thür sah ich durch das Fenster der Vorhalle das Tageslicht. Ich kletterte sofort hinan und sah nun den Graben, worin mein Kerker lag, den Weg, der nach oben ging, die Schildwache in fünfzig Schritt Entfernung und die hohe Pallisade, die ich, um auf den Wall zu gelangen, übersteigen mußte.

Ich machte mich nun mit verdoppeltem Eifer an die dritte Thür. Sie ging wie die erste nach innen auf und bei Sonnenuntergang war ich auch damit fertig. Die vierte Thür mußte ich genau wie die zweite ausschneiden; aber ich war so schwach und meine Hände so zerfleischt, daß ich fast mutlos geworden wäre. Nach einer Stunde Ruhe machte ich mich jedoch wieder ans Werk. Ich hatte schon fast wieder einen Fuß breit ausgeschnitten, als die Klinge meines Messers abbrach und nach außen fiel.«

Als der unglückliche Gefangene so seine Freiheitsträume jäh vernichtet sah, gab er sich der Verzweiflung hin und mit dem Stumpfe seines Messers öffnete er sich am linken Arme und Fuße die Adern und verfiel bald darauf in einen süßen Traumzustand ...

»Plötzlich höre ich mich bei meinem Namen rufen, erwache und höre wieder eine Stimme draußen rufen: ›Freiherr von Trenck!‹ ›Wer ruft mich?‹ frage ich. Es war mein braver Grenadier Gefhardt, der sich, um mir Trost zu bringen, auf den meinen Kerker beherrschenden Wall geschlichen hatte. ›Ich schwimme in meinem Blute‹, sage ich, ›morgen wird man mich tot finden.‹ – ›Wie, tot! Sie können von hier leichter fliehen wie von der Festung, ich werde Ihnen Werkzeuge verschaffen ... Nur nicht verzweifeln! Gott wird Ihnen Hilfe senden, verlassen Sie sich auf mich!‹ Diese kurze Unterhaltung machte mir wieder Mut, ich empfand von neuem die Möglichkeit, zu fliehen. Ich verband meine Wunden und wartete den kommenden Tag ab.«

Der Entschluß, den Trenck jetzt zunächst faßte, war, wie man sehen wird, ebenso unvernünftig und verzweifelt wie sein Selbstmordversuch.

»Ich war außerordentlich schwach, meine Wunden verursachten mir große Schmerzen, meine Hände waren steif und angeschwollen von der fortwährenden anstrengenden Arbeit, und da ich, um meine Wunden zu verbinden, gezwungen war, mein Leinenzeug zu zerreißen, so war ich ohne Hemd. Der Schlaf übermannte mich und ich konnte mich kaum aufrecht erhalten. Mit der Eisenstange, die meine Ketten hielt, riß ich die Steinbank ein, die mir zum Sitz bestimmt war, und legte alle Ziegelsteine auf einen Haufen mitten in meinem Gefängnis. Da die innere Thür ganz offen war, verrammelte ich mit meinen Ketten und der Eisenstange die zweite.

Mittags, als meine Wächter die äußere Thür aufschlossen, waren sie bestürzt, die zweite offen zu sehen. Unruhig traten sie in die Vorhalle. Ich hatte mich an der inneren Thür aufgestellt. Mein Aussehen war jedenfalls schrecklich und die Verzweiflung in meinem Gesichte ausgeprägt. Ich war mit Blut bedeckt. In der einen Hand hielt ich einen Ziegelstein, in der andern mein zerbrochenes Messer. Ich rief sofort mit einer Stimme, die schrecklich klingen mochte: ›Gehen Sie zurück, Herr Major! Gehen Sie zurück! Sagen Sie dem Kommandanten, daß ich entschlossen bin, nicht länger in den Fesseln zu leben, er soll mir hier den Kopf einschlagen lassen. Ich lasse niemand herein und töte eher fünfzig Soldaten, bevor ich einen hereinlasse ... ‹ Der Major, entsetzt, wußte nicht, was er anfangen sollte; er ließ den Kommandanten holen. Ich setzte mich auf meine Ziegelsteine und wartete, daß sich mein Schicksal entscheide. Mein Plan war nicht mehr der, einen verzweifelten Versuch zu machen, sondern zu kapitulieren.

Bald erschien der Kommandant General Borck mit dem Platzmajor und einigen Offizieren. Borck trat in die Vorhalle, als er mich aber bereit sah, einen Ziegelstein nach ihm zu schlendern, wich er schnell zurück. Ich wiederholte ihm, was ich dem Major gesagt hatte. Darauf gab er Befehl, den Eingang zu erzwingen. Die Vorhalle hatte kaum sechs Fuß Breite und man konnte nur einen oder zwei Mann zugleich eintreten lassen. Sowie ich den Arm erhob, um mein Bombardement zu beginnen, sprangen die Grenadiere zurück. Es folgte ein Augenblick der Ruhe, darauf näherte sich der Platzmajor mit einem andern Offizier der Thür und suchte mich zu beruhigen. Man verhandelte lange, da riß dem Kommandanten die Geduld und er befahl kurzer Hand den Angriff. Ich streckte den ersten Grenadier, der ankam, zu Boden, der andere wich zurück. Da kam der Major nochmals und sagte: ›Mein lieber Trenck, was habe ich Ihnen gethan, daß Sie mein Verderben wollen! Ich trage allein schuld an dem, was jetzt hier vorgeht, denn durch meine Unvorsichtigkeit haben Sie dieses Messer noch ... ‹ Nach neuen Verhandlungen wurde die Kapitulation geschlossen und man konnte in meine Verschanzung hereinkommen.«

Der Zustand, worin sich der arme Gefangene befand, war bejammernswert. Er wurde sorgfältig verbunden und erhielt alle nötige Hilfe zu seiner Herstellung. Während vier Tagen ließ man ihn ohne Fesseln. Am fünften setzte man neue Thüren ein, von denen die erste mit Eisenblech beschlagen war, und man legte ihm wieder ebensolche Fesseln an, wie er zerbrochen hatte.

Drei Wochen darauf war Gefhardt zur Wache bei Trenck kommandiert und besprach sich mit ihm über einen neuen Fluchtplan. Bei der folgenden Wache ließ der wackere Grenadier ihm mittelst eines Messingdrahtes Schreibmaterialien zukommen und erhielt darauf einen Brief an einen Freund Trencks in Wien. Der Freund schickte auch das von Trenck erbetene Geld und Gefhardt brachte es ihm in einem mit Wasser gefüllten Kruge. –

»Mit Geld versehen, dachte ich meinen ersten Plan auszuführen und unterirdisch zu entweichen. Zuerst mußte ich meiner Fesseln ledig sein, zu welchem Zwecke mir Gefhardt zwei Feilen besorgte. Der eiserne Ring am Fuße war ziemlich stark, doch gelang es mir mit Hilfe der Feile, ihn von der Kette loszumachen. Meine Hände waren so geschmeidig geworden, daß ich sie beide aus den Fesseln ziehen konnte. Aus einem Nagel von einem Fuß Länge, den ich aus der Diele zog, machte ich einen Schlüssel, mit dem ich die Schrauben meiner Fesseln nach Belieben handhabte, ohne daß man etwas merken konnte Ich durchfeilte ein Glied der Kette, die den Reif um meinen Körper hielt und war so meiner Fesseln ledig. Mit Brotkrumen und Rost machte ich einen Mörtel, womit ich die Risse in meinen Ketten ausfüllte, und es gelang so gut, daß man sie nur hätte entdecken können, wenn man mit dem Hammer daraufgeschlagen haben würde. Ich verschaffte mir alle Gegenstände, die ich nötig hatte, sogar Licht und Feuerzeug; nur trug ich Sorge, meine Decke vor das Fenster zu hängen, damit man von außen kein Licht sah. Als alles vorsichtig vorbereitet war, begann ich meine Arbeit.

Der Fußboden meines Gefängnisses bestand aus drei Lagen dreizölliger Eichenbohlen. Sie waren in entgegengesetzter Richtung übereinander gelegt und wurden durch Stifte oder Dornen von einem halben Zoll Stärke und einem Fuß Länge zusammengehalten. Mit dem Eisen meiner Fessel gelang es mir, einen dieser Stifte herauszuziehen. Ich schliff ihn auf den Steinen meines Grabes und machte so einen Meisel daraus. Dann versuchte ich mich an der ersten Lage, hob das Stück der Diele aus, welches zwei Zoll in die Mauer hineinreichte und schnitt sie genau passend ab. Alle entstandenen Fugen wurden mit Brotkrume ausgestrichen und mit Staub bestreut. Der erste Teil der Arbeit war schwierig und mußte sauber ausgeführt werden, das übrige erforderte weniger Sorgfalt. Bald hatte ich die drei Lagen des Fußbodens durchbrochen. Die Holzspähne schob ich zwischen die Bohlen. Unter den Dielen fand ich feinen Sand. Als ich aber soweit war, brauchte ich, um den Sand fortzuschaffen, Hilfe von außen. Gefhardt verschaffte mir Leinwand, woraus ich sechs Fuß lange Säcke machte, die zwischen den Eisenstäben hindurch konnten. Ich füllte sie mit dem Sande, und wenn er nachts Wache hatte, schob ich sie ihm hinaus und er entleerte sie vorsichtig. Als ich einen genügenden Raum ausgehöhlt, verschaffte ich mir alles Nötige für meinen Plan, sogar Pulver, Blei, Taschenpistolen, ein Messer und ein Bajonett. Alles wurde unter dem Fußboden verborgen. Ich fand leider, daß die Grundmauern meines Kerkers vier Fuß tief waren, und nicht zwei, wie ich geglaubt hatte. Mit vieler Mühe und Anstrengung, lang ausgestreckt und Kopf und Oberkörper in das Loch gebeugt, mußte ich den Sand mit den Händen herausholen. Wenn die Zeit der Inspektion nahte, warf ich alles in die Höhlung und brachte genau alle Dinge wieder an ihren gewohnten Platz, was einige Stunden in Anspruch nahm.

Der Kommandant befahl den Angriff. (Frhr. v. Trenck.)

Dennoch schritt meine Arbeit voran; es war mir auch gelungen, die Grundmauer in ihrem unteren Teile zu durchbrechen. Gefhardt sagte mir aber unaufhörlich, daß ohne Hilfe von außerhalb meine Entweichung nicht gelingen und ich ihn mit mir verderben würde. Ich ließ mich dadurch überreden, meinen Plan zu ändern, und dies wurde wieder das Verderben unserer Projekte. Ich verlor dabei die Frucht achtmonatlicher Arbeit!«

Ein durch die Frau des Gefhardt mit ungewöhnlichen Empfehlungen zur Post gegebener Brief verriet das ganze Komplot. Aber nach einer halbstündigen Untersuchung zogen sich Maurer, Zimmerleute und Schmiede zurück, ohne das Loch im Boden, noch Einschnitte in den Ketten bei Trenck entdeckt zu haben. Man bemerkte nur die Veränderung, die er am Fenster gemacht hatte, das sofort mit Brettern geschlossen wurde. Der Gefangene wurde in Gegenwart der ihn bewachenden Soldaten unter Drohungen über die Namen seiner Mitschuldigen befragt. Die Festigkeit seiner ausweichenden Antworten ermutigte die Leute für später ihm beizustehen, da sie sicher waren, daß er sie nicht in Ungelegenheiten bringen würde. Einige Tage darauf fügte man den Ketten Trencks noch ein handbreites Halseisen hinzu, das mit den andern Ketten verbunden ward. Man mauerte einen Teil seines Fensters zu und ließ nur ein enges Lichtloch. Auch nahm man ihm sein Bett weg, und von diesem Tage an konnte er sich nur ausruhen, wenn er sich auf den Boden setzte, dabei an die Mauer lehnte und mit den Händen die Fesseln und das schwere Halseisen hielt, welches ihn beinahe erwürgte. Er wurde krank und war zwei Monate dem Tode nahe, ohne irgend welche Hilfe zu erhalten, außer daß man ihm sein Bett wiedergab.

Er genas gegen alle Erwartung. Es gelang ihm durch Bestechung und Überredung drei von den vier Offizieren zu gewinnen, die ihn bewachten. Er konnte sich Licht, Bücher und Zeitungen verschaffen und es glückte ihm, die Ketten zu durchschneiden, die an seinem Halseisen hingen. Ein Offizier ließ ihm insgeheim weitere Handfesseln machen, die er leicht von seinen Händen streifen konnte. Bald fing er wieder mit seinen unterirdischen Arbeiten an, aber diesmal von dem Rate und den Auskünften eines Offiziers geleitet, entschloß er sich, den Boden bis zu dem unterirdischen Gang des Walles zu durchgraben. Es war ein Gang von 37 Fuß Länge, den er zu graben hatte. Da er aber nicht daran denken konnte, seine erste Arbeit unter den Füßen der benachrichtigten Schildwachen fortzusetzen, so öffnete er ein neues Loch. –

»Im Anfange gelang mir meine Arbeit vollkommen: in einer einzigen Nacht kam ich um drei Fuß vorwärts. Sowie ich den Sand herausbrachte, schüttete ich ihn in mein erstes Loch. Aber als ich zehn Fuß hinein war, zeigten sich die größten Schwierigkeiten, vor allem konnte ich den Sand nur noch händeweise aus dem Gange holen und mußte jedesmal zurückkriechen Als ich über zwanzig Fuß gegraben hatte, berechnete ich, daß ich in der Zeit von vierundzwanzig Stunden eine Länge von 1500-2000 Klaftern durchkriechen mußte, um den Sand herauszuholen und in den alten Gang zu bringen. Nach dieser langen und ermüdenden Arbeit war ich gezwungen, alle Fugen meines Fußbodens sorgfältig zu reinigen, denn der Sand, von auffälliger Weise, würde mich bei der Inspektion zweifellos verraten haben. Ich mußte den Teil des Fußbodens, welchen ich ausgehoben hatte, wieder in Ordnung bringen und endlich meine Fesseln wieder anlegen. Ein Tag dieser Arbeit machte mich so müde, daß ich drei Tage Ruhe brauchte, um wieder Kräfte zu sammeln. Um Zeit und unnütze Arbeit zu sparen, machte ich meinen Gang so eng, daß ich nur eben knapp durch konnte und mir es unmöglich war, die Hand über den Kopf zu bringen. Später arbeitete ich mir auch aus der Leinwand meiner Betttücher und Matratze Sandsäcke, und wenn Bruckhausen, der einzige Offizier, den ich zu fürchten hatte, zur Inspektion kam, legte ich mich aufs Bett und stellte mich krank, damit er die Verwüstung nicht bemerke.

Oft setzte ich mich, von Anstrengung überwältigt, auf einen Haufen Sand, und ängstigte mich vor der Inspektion, nicht alles in Ordnung bringen zu können; Mutlosigkeit ergriff mich oft und ich war versucht, alles aufzugeben. Meist aber genügten schon einige Minuten Ruhe, um mir wieder Mut zu machen und die Arbeit aufzunehmen. Bisweilen erschien jedoch die Inspektion nur fünf Minuten später, als ich mein Tagewerk beendet.

Endlich war ich sechs bis sieben Fuß von dem Ausgange angekommen, nach welchem ich mich so lange sehnte. Ich grub unter dem Walle nicht weit von dem Graben, wo ein Posten stand. Dieser Mann glaubte Geräusch zu hören, er benachrichtigte den wachhabenden Offizier, alle beide lauschten aufmerksam und sie hörten mich meine Säcke schleppen. Man machte am nächsten Morgen Meldung und ein Offizier, der mir freundlich gesinnt war, kam mit dem Platzmajor, einem Schmied und einem Maurer in meinen Kerker. Der Lieutenant machte mir ein Zeichen, daß man mich verraten habe. Die Untersuchung begann, aber die Offiziere setzten sie nur lau fort und der Schmied und der Maurer entdeckten nichts. Der Platzmajor, welcher nicht für einen besonders klugen Kopf galt, behandelte die Meldung des Postens als eine Dummheit. ›Du bist ein Einfaltspinsel‹, sagte er beim Hinausgehen zu dem Manne. ›Es wird ein Maulwurf gewesen sein, den Du unter der Erde gehört hast, und nicht Trenck. Wie willst Du, daß er soweit von seinem Gefängnis entfernt sein kann?«

Wenn man nur ein einziges Mal abends zur Inspektion gekommen wäre, hätte man mich bei meiner Arbeit überraschen können. Aber dieser Gedanke kam niemand während der zehn langen Jahre, die ich im Gefängnis verbrachte: die einen verstanden es nicht, mich zu überwachen, die anderen wollten es nicht. Drei Tage nach diesem Schreck hätte ich ausbrechen können, aber ich hatte die Verantwortung für meine Flucht für Bruckhausen aufgespart. Diesen Tag gerade wurde er krank und sein Dienst durch einen anderen Offizier versehen, den ich nicht in Ungelegenheiten bringen wollte. Endlich kam der Tag von Bruckhausen. Kaum hatte man meine Thüren geschlossen, als ich mich daran machte, zum Schlusse zu graben. Zu meinem Unglück befindet sich derselbe Soldat auf Posten, der mich schon vor einigen Tagen unter der Erde hatte arbeiten hören. Seiner Sache ziemlich sicher und in seiner Eigenliebe gekränkt, legt er sich platt auf die Erde und hört mich wieder. Er ruft seine Kameraden, die Anzeige davon machen. Der Major kam und hört mich nun wirklich bei der Thür graben, die mir als Eingang in den bedeckten Gang dienen sollte. Soldaten mit Laternen werden herbeigerufen, die Thür zu umstellen, und man erwartet mich, um mich abzufassen.

In dem Augenblicke aber, wo die erste kleine Öffnung entstand, sah ich Licht und bemerke die, welche mich erwarteten. Man kann sich meinen Schreck vorstellen. Ich kroch schnellstens durch den Sand, den ich hinter mir geworfen hatte, zurück und steige in meinen Kerker. Ich hatte noch genug Besonnenheit, um in die Spalten und Fugen der Thür und des Bodens meine Pistolen, Geld, Werkzeuge, wie auch Papier und Licht zu verstecken. Kaum war ich fertig, als ich die erste Thüre öffnen höre. Noch aber hatte ich Zeit, meine Fesseln anzulegen, und sie begriffen nach dem Eintreten nicht, wie ich sie hatte ablegen können, um unter der Erde zu graben.«

Man füllte das Loch, welches ihm ein Jahr Arbeit gekostet hatte, aus, und mauerte es zu. Der Fußboden wurde mit einer Lage neuer Bohlen belegt. Statt der gesprengten Fesseln erhielt er neue schwerere, auch nahm man ihm das Bett wieder weg. Bruckhausen und der Platzmajor befragten ihn in Gegenwart der Soldaten und Arbeiter, woher er die Werkzeuge hätte. ›Der Teufel ist mein Freund‹ antwortete ihnen Trenck, ›der verschafft mir alles, was ich brauche; wir spielen nachts zusammen Karten und er liefert das Licht. Sie können also machen was Sie wollen, er wird mich doch hier heraus bringen.‹ Bruckhausen und der Major waren ganz bestürzt, die anderen lachten heimlich. Nach einer genauen Untersuchung des Gefangenen, aber nicht des Gefängnisses, gingen sie fort. Man hatte schon eine Thür zugemacht, als Trenck sie zurückruft: ›Meine Herren, meine Herren, Sie haben etwas Wichtiges vergessen.‹ Als die Thür wieder geöffnet wird, sagt Trenck: ›Hier, sehen Sie, wie der Teufel mich nach Wunsch bedient‹, und dabei zeigte er ihnen eine der versteckt gewesenen Feilen. Man untersucht von neuem, ohne etwas zu finden. Kaum sind die Schlösser wieder zugemacht, so ruft sie Trenck abermals. Fluchend kommen sie nochmals zurück, ... da zeigt ihnen Trenck ein Messer und zehn Louisdor. Die Bedauernswerten konnten sich nicht genug darüber wundern, und Trenck lachte über ihre Beschränktheit.

Ziemlich lange Zeit nachher faßte Trenck einen neuen Fluchtplan, aber ganz anderer Art. Die Besatzung von Magdeburg bestand aus 900 Landwehrleuten, die alle unzufrieden waren; die fünfzehn Mann, welche das Stern-Fort, das Gefängnis Trenck's, bewachten, waren zum größten Teil auf seiner Seite; zwölf Mann und ein Unteroffizier bewachten das nach dem Fort führende Stadtthor, und in der Nähe lag eine Kasematte, worin 7000 kriegsgefangene Kroaten untergebracht waren. Trenck hatte mehrere Offiziere für sich gewonnen, die sein Unternehmen unterstützen und mit ihm die Waffen ergreifen wollten. Er wollte sich den Kroaten zu erkennen geben und sie aufwiegeln; alles schien Erfolg zu versprechen. Magdeburg sollte im Namen von Maria Theresia weggenommen werden; aber vor allen Dingen brauchte man dazu Geld.

Trenck schrieb nach Wien an Personen, die er für seine Freunde hielt, um sie um Übersendung von 2000 Dukaten zu bitten. Ein Lieutenant wurde mit dem Briefe betraut. Aber in Wien zeigte man wenig Meinung für den Plan. Man fragte ihn aus, und wenn er auch seinen Namen nicht nannte und so wenig wie möglich vom Komplotte selbst berichtete, so sagte unglücklicherweise der Brief genug. Abermals wurde alles entdeckt. Indeß wurde die Sache vertuscht und Friedrich II. erfuhr wahrscheinlich nichts davon, sonst hätte Trenck und viele andere vermutlich diesen großartigen Plan mit ihrem Leben bezahlen müssen.

Er kam wieder auf seine unterirdischen Arbeiten zurück, gewann einen Offizier der Wache, und da er alle nötigen Werkzeuge hatte, waren seine Eisen bald wieder durchfeilt und der Fußboden aufgebrochen. Er fand das versteckte Geld und seine Pistolen wieder, aber um vorwärts zu kommen, mußten einige hundert Pfund Sand fortgeschafft werden. Da verfällt er auf den originellen Gedanken, diese Arbeit durch seine Wachen besorgen zu lassen. Er wühlt daher eine andere Öffnung und beginnt einen zweiten Gang, hierauf bringt er aus dem andern, welchen er fortsetzen will, so viel Sand wie möglich heraus, und macht dessen Öffnung vorsichtig zu. Dann arbeitete er an dem falschen Gange weiter und machte dabei so viel Geräusch, daß man es außerhalb hören mußte. Wirklich öffnet sich auch gegen Mitternacht die Thür, und man findet ihn bei der Arbeit. Das falsche Loch wird richtig zugemauert, der Fußboden ausgebessert, und er erhält abermals neue Ketten. Gleichzeitig schafft man aber den Sand fort, ohne die große Menge Sand im Verhältnis zu dem angefangenen Gang auffällig zu finden.

Der bisherige Gouverneur von Magdeburg war irrsinnig geworden und wurde durch den Erbprinzen von Hessen-Cassel ersetzt, der Mitleid mit dem armen Trenck hatte, ihm sein Halseisen abnehmen ließ und, so viel er konnte, sein trauriges Loos erleichterte. Trenck gab dagegen sein Ehrenwort, so lange der Prinz Kommandant von Magdeburg sei, keine Fluchtversuche zu machen.

Achtzehn Monate später wurde der Prinz durch den Tod seines Vaters Landgraf und verließ Magdeburg. Trenck war seines Wortes entbunden. Er verschaffte sich wieder auf gewohntem Wege einen Degen, Pulver und Leinwand für seine Sandsäcke, und sicherte sich Einverständnis und Hilfe von außen. Weniger überwacht denn je, da man ihn nunmehr für in sein Schicksal ergeben und harmlos hielt, machte er sich mit Eifer daran, einen seiner alten Gänge weiter zu graben, und schon war er sehr weit vorgedrungen, als ein Unfall beinahe sein Unternehmen und auch sein Leben zu einem jähen Ende gebracht hätte.

»Während ich schon unter den Fundamenten des Walles arbeitete, stieß ich mit dem Fuß an einen großen Stein, der sich jählings hinter mir loslöste und mich in meinem Loche einschloß. Wie groß war mein Schreck, als ich mich so lebendig begraben sah! Nach längerer Überlegung entschloß ich mich zu versuchen, das Grab zu erweitern und den Sand nach vorn zu werfen. Glücklicherweise hatte ich noch einige Fuß leeren Raum, den ich mit dem Sande füllen konnte, welchen ich von den Seiten wegnahm; aber vor mir füllte es sich wieder, ohne daß ich natürlich den Sand wegbringen konnte. Der Atem fing an mir auszugehen, und ich wünschte mir tausendmal den Tod, – ich versuchte mich zu erwürgen, indem ich mir die Kehle zusammendrückte ... Nach meiner Berechnung brachte ich ungefähr acht Stunden in dieser schrecklichen Lage zu und verlor schließlich die Besinnung. Wieder zu mir gekommen, fing ich nochmals zu arbeiten an. Ich drückte mich knäuelartig zusammen, und es gelang mir nach vielen Versuchen, mich umzudrehen und wieder zu dem unglücklichen Stein zu kommen. Hier fand ich schon etwas mehr Luft, da ich näher an der Öffnung des Ganges war. Ich grub nun den Sand unter dem Steine weg, er senkte sich endlich und ich kroch über ihn weg in mein Gefängnis zurück. Diesmal sah ich es wahrhaftig als ein wahres Glück an, wieder in meinen Kerker zurückgekommen zu sein, aus welchem zu entweichen ich mir doch so viel Mühe gab.«

Er hatte kaum Zeit, um die Spuren seiner Arbeit zu vertilgen und alles in Ordnung zu bringen, als die Inspektion kam. – Der Wechsel der Besatzung und andere Umstände hinderten später die Ausführung seiner Pläne; aber endlich kam der Tag, an dem der unterirdische Gang fertig war. Außerdem hatte ein durch seine Dukaten gewonnener Offizier versprochen, ihm Nachschlüssel für seine Gefängnisthüren machen zu lassen. Die Aussicht, bald ganz frei zu werden, raubte ihm – wie er selbst erzählt – den Verstand, und da kam er auf den tollsten, unbegreiflichsten Einfall.

»Ich bekam Lust, die Großmut des großen Friedrich auf die Probe zu stellen und behielt mir als Rückhalt die Schlüssel des Lieutenants vor für den Fall, daß mein Versuch beim Monarchen keinen Erfolg hätte. Ich war so in diesen schönen Plan vernarrt, daß ich ungeduldig die Stunde erwartete, wo der Major zur Inspektion kam. ›Herr Major‹, sagte ich zu ihm, als er hereintrat, ›ich weiß, daß der edelmütige Herzog Friedrich von Braunschweig jetzt in Magdeburg ist. Seien Sie so gut, ihn aufzusuchen und ihm zu sagen, ich bäte ihn, meinen Kerker zu besichtigen und die Wachen verdoppeln zu lassen, dann mir die Stunde anzugeben, wo ich mich am hellen Tage und in voller Freiheit auf dem Glacis des Klosterberges zeigen soll. Wenn es mir gelingt, das auszuführen, was ich verspreche, hoffe ich, daß er mir seine Protektion schenken wird und dem König meine gute Gesinnung berichtet, damit dieser von der Echtheit meiner Treue und der Rechtschaffenheit meiner Handlungsweise überzeugt wird.‹

Der Major ist ganz betroffen und glaubt an eine Übertreibung, aber wie er sieht, daß ich ernstlich darauf bestehe, geht er hinaus und kommt bald darauf, von dem Kommandanten und zwei Majoren begleitet, zurück. Der Herzog ließe mir antworten, daß, wenn ich ausführe, wozu ich mich verpflichtet hätte, er mir sein Wohlwollen und die Gnade des Königs verspräche, sowie, daß meine Fesseln sofort abgenommen würden. Ich erwiderte darauf, daß man mir die Stunde angeben möge, und man antwortete mir schließlich, daß es genüge, wenn ich angebe, wie ich es anfangen wolle, ohne die Sache selbst auszuführen. Falls ich mich weigerte, würde man sofort den Boden meines Gefängnisses untersuchen und Tag und Nacht Wachen hineinstellen.

Nach langem Zögern und erst, nachdem man mir die bestimmtesten Versprechungen gemacht hatte, warf ich alle meine Fesseln gleichzeitig vor ihre Füße, öffnete mein Loch, gab ihnen meine Waffen und Werkzeuge und zwei Schlüssel, um den Wallgang zu öffnen. Ich schlug vor, in meinen Gang zu steigen und an seinem Ende in wenigen Minuten die nötige Öffnung zu machen. Endlich sagte ich noch, daß auf ein kleines Zeichen Pferde auf dem Glacis des Klosterbergs bereit stehen würden; doch hielt ich es nicht für angebracht, ihre Herkunft zu nennen.

Die Verwunderung der Herren läßt sich kaum beschreiben, sie untersuchten alles, stellten Fragen, machten Einwendungen, auf die ich antwortete. Nach einer langen Unterredung entfernten sie sich, kamen aber eine Stunde darauf wieder und brachten mir die Nachricht, daß der Herzog überrascht sei, über das, was man ihm gesagt; man führte mich ohne Ketten in das Zimmer des wachthabenden Offiziers. Am Abend gab der Major ein großes Essen, wobei er mir mitteilte, daß sich alles gut für mich machen würde, der Herzog habe schon nach Berlin geschrieben ... Aber all diese Versprechungen waren Blendwerk. Am nächsten Tage wurde die Wachmannschaft vermehrt und man stellte sogar zwei Posten in das Zimmer, in dem ich mich befand, auch blieb die Zugbrücke den ganzen Tag aufgezogen.«

Man hatte dem Herzog von Braunschweig überhaupt nichts mitgeteilt. Der Kommandant und die Offiziere fürchteten den Zorn des Königs und hatten das Gerücht verbreitet, man hätte einen neuen Fluchtversuch des Gefangenen entdeckt. Das Gefängnis wurde in acht Tagen vollständig und von Grund aus neu hergestellt und mit großen Bruchsteinen gepflastert. Man brachte den unglücklichen Trenck wieder hinein, zwar nur mit einer einzigen Kette am Fuß; aber sie wog soviel, wie alle anderen zusammen ... Der Herzog erfuhr gleichwohl einige Zeit darauf die Geschichte dieses kühnen Versuches und sprach mit dem Könige davon. Da entschloß sich dieser endlich, Trenck die Freiheit zu schenken, doch ließ er ihn noch ein volles Jahr warten. – –

Trenck endete, nach einem stetig sehr bewegten Leben, am siebenten Thermidor zusammen mit André Chénier auf dem Blutgerüste.

*