|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Dürer ist ein Kind der Spätgotik. Die spätgotischen Formsympathien dauern bei ihm, solange er lebt; er hat die welschen Formen bewundert und sich bemüht, sie nachzuahmen, allein dabei ist so viel Unempfundenes und bloß auf Hörensagen Übernommenes mitgelaufen, daß man sich fragt, wo denn die Notwendigkeit lag, mit italienischer Renaissance sich einzulassen. Die Antwort liegt in der parallelen Geschichte der Figurenzeichnung. Und wie hier die natürliche Empfindung im Banne des fremden Vorbildes sich zunächst trübt, aber in jener Schule der Klarheit, Gesetzlichkeit und Größe doch eine bleibend wertvolle Erziehung durchmacht, so ist es auf dem Felde der dekorativen Formen gegangen. An eine Ersetzung der heimischen Überlieferung durch das Fremde hat Dürer noch nicht gedacht. Beides geht bis zuletzt nebeneinander her. Zu der Konstruktion römischer Buchstaben in der Meßkunst (1525) gibt er auch die Konstruktionen gotischer Buchstaben, er fügt nur eine moderne, »freiere« Variante bei. Man könne es so halten oder anders, beides sei schön. Er spricht von antiken Säulen, aber auch von gotischen Pfeilern, und durchaus nicht im Sinn einer überwundenen Sache. Trotzdem aber hat in den Grundlagen der Formanschauung eine Veränderung stattgefunden, die mit der Zeit einen vollständigen Stilwandel bringen mußte, und selbst Dinge wie die Randzeichnungen zum Gebetbuch Kaiser Maximilians, die scheinbar ganz frei gewachsen sind, blieben unerklärlich ohne die italienische Vorbildung.

Dekorative Aufgaben sind in allen Perioden von Dürer behandelt worden, und in den Formen von Bechern, Rahmungen, architektonischen Gründen hat man Gelegenheit genug, die Psychologie seiner Tektonik kennen zu lernen und zu sehen, wie sein Formgefühl auf die ausländischen Anregungen reagiert hat. Das Schauspiel seiner allgemeinen stilistischen Entwicklung wiederholt sich hier im einzelnen. Jetzt, wo die großen dekorativen Aufträge des Kaisers zu betrachten sind, möchte zunächst etwas Zusammenfassendes über Dürers Geschmack am Platze sein.

Was ihm in der Natur gefällt, ist im wesentlichen das, was die Grundlage der gesamten zeitgenössischen Spätgotik ausmacht. Er liebt knorpeliges Geäste, 223 Hirschgeweihe, großgezackte Weinreben- und Hopfenblätter, ringelnde Ranken, verschlungenes Wurzelwerk, kleinteilige trauben- und doldenartige Formen. Er sucht im Ornament weniger das Geometrisch-Festgelegte als den Schein der ganz freien Bewegung, weniger das übersichtlich Auseinandergebreitete als das malerisch Verworrene, das Unerschöpfliche, Unbegrenzte. Er geht nicht einer Abstraktion der Naturform nach, sondern tummelt sich in einem kecken Naturalismus. Die »reine« Linie der Italiener behält für ihn etwas Fremdes, er braucht den Schnörkel. Seine Phantasie nährt sich an den Zeichnungen der Holzmaser, an den Formen der züngelnden Flamme, des strudelnden Wassers und dergleichen Erscheinungen. Freilich bleibt die Folie aller Ausgelassenheit immer das Tektonisch-Gebundene. An Naturbrücken und kunstlos aus Ästen gebaute Gartenhäuschen ist nicht zu denken. Der Naturalismus eines wurzelgeflochtenen Becherfußes hat stets in der Kelchform irgendwie seinen Gegensatz, so gut wie die Astgehäuse spätgotischer Kirchenportale nur im strengen Mauerzusammenhang möglich gewesen sind.

»Spätgotisch« ist ein ungeschickter Name, als ob es sich um einen Stil in seiner Entartung oder Erschlaffung bei diesem Geschmack handelte. Es sind uralte Eigentümlichkeiten des germanischen Formgefühls, die hier genannt wurden. In gewissem Sinn ist dieser spätgotische Stil der deutsche Stil überhaupt.

Von der Spätgotik herkommend, muß dem Deutschen die italienisch-antike Form wie nackt erschienen sein. Von einer fast unerträglichen Stille und von einer erkältenden Einfachheit und malerischen Reizlosigkeit. Eine Empfindung für die Schönheit der ruhigen Linie war ja noch nicht vorhanden, das Interesse erwachte erst bei der bewegten Linie. Eine Empfindung für die Schönheit einer bestimmten tektonischen Fläche gab es ebensowenig: sie mußte irgendwie überwuchert, angefressen, ausgefranst sein, um das malerisch-gewöhnte Auge zu reizen. Italienische Schönheit ist untrennbar von klarer, offener Erscheinung, die germanische Kunst suchte umgekehrt die Verdeckungen und Überschneidungen, den Reiz des erst allmählich Sich-Enthüllenden, ja, sie greift bis zum Überraschenden, zum Versteckenspielen, so daß der Nahblick oft noch unzähliges kleines Einzelleben findet. Italienische Säulen, Bogen, Portale – man konnte sie zur Not verstehen, aber wie wenig boten diese Formen einem Geschmack, der am Geheimnis dunkler Schattenhöhlen, am krausen Geflecht natürlicher Zweige, am Gewundenen, Verknoteten, Sich-Durchdringenden großgeworden war. Der nordische Naturalismus des Ornaments war in Italien kaum bekannt.

Freilich, es gab Verständigungspunkte zwischen Spatgotik und Renaissance. Die Macht des Vertikalismus war ja auch im Norden gebrochen, die Horizontale hatte Raum gewonnen in der großen und kleinen Architektur. Die Formen verlieren das Aktiv-Gespannte. Der spitze Bogen senkt sich zum stumpfen Rund und 224 statt der Hohlkehlen am Portal gibt man gern eine bandartige Umrahmung. Man rechnet nicht mehr bloß mit Kräften, sondern mit Flächen, und komponiert in malerischem Sinne mit Flächenkontrasten. Der Charakter des Bleibenden und Beharrenden tritt mehr und mehr an Stelle des Ungestillt-Drängenden.

Aber das hätte alles noch nicht das Italienische nötig gemacht. In der Tat, es kommt nicht wie eine Notwendigkeit sondern wie eine Mode. Der Becher in der Hand des großen Glückes sieht vollkommen überzeugend aus, während Proben des neuen Stils im Marienleben und in der grünen Passion widrig, unempfunden und entlehnt wirken. Ich glaube nicht, daß irgend jemand ehrlicherweise diese kahlen Interieurs damals angenehm gefunden hat, aber man sagte sich: das mag nun noch so häßlich aussehen, wir wissen schon, daß es schön ist, es ist ja die Kunst der Griechen und Römer.

Durch die große italienische Reise hat der welsche Stil dann eine neue und bedeutendere Physiognomie bekommen. Der erste Entwurf zum Rahmen des Allerheiligenbildes geht über das bloße Wiederholen auf Hörensagen hinaus. Aber es ist lehrreich, wie die italienische Empfindung nicht lange standhält, wie der ausgeführte Rahmen paktiert mit dem heimischen Geschmack, und eine oft abgebildete farbige Zeichnung in Basel aus dem Jahre 1509 bietet dasselbe Schauspiel. Es ist eine Maria in offener Säulenhalle. Offenbar liegen ganz bestimmte Eindrücke von venezianischen Bildern zugrunde, aber Dürer entfernt sich soweit von seinem Ausgangspunkt, daß man von Venedig kaum mehr etwas spürt. Alle Veränderungen in dieser Übersetzung eines italienischen Originals sind typisch für die deutsche Empfindung der damaligen Zeit. Die Asymmetrie der Gesamtanlage und die Umbildung der Formen im einzelnen: das Übereckstellen des »korinthischen« Kapitells, die Vernichtung des Gebälkes, die Ersetzung der Deckenkassetten durch ein Rippennetz usw. Die Säule ist sehr elegant, aber das Hallenmotiv ist nicht architektonisch durchempfunden im italienischen Sinne, der Raum als solcher bedeutet nichts für die Figur. Durch Überschneidungen der tektonischen Hauptlinien, durch Behänge, durch zufällig wirkende Verschiebungen der Möbel und malerisch ausgebildeten Hintergrund sucht Dürer der Architektur überhaupt das Strenge zu nehmen und jenen Schein flimmernden Reichtums zu gewinnen, mit dem die Spätgotik das Auge verwöhnt hatte.

Wie gerne möchte man wissen, wie Dürer sich solch einen idealen Raum gedacht hätte ohne importierte Bauglieder.

Aus der Zeit der Melancholie und des Hieronymus gibt es dann ein paar Stücke dekorativer Kunst, denen man eine besondere Ehrfurcht entgegenbringt. Hat doch Dürer damals, als er Einkehr bei sich selbst hielt, seine tiefsten Blicke getan. Schon die Prachtuhr aus der Melancholie ist ein wertvolles Dokument, 225 dann gehört der unvergleichliche Stich des Löwenwappens mit dem Hahn hierher (B. 100) und die Zeichnungen liefern die schönsten Becher, die Dürer überhaupt gezeichnet hat, mit jener blumenhaft freien Kelchlinie, die alsbald nachher vor der strenger-tektonischen Renaissance mit dem gesamten Naturalismus verschwindet.Ich rechne hierher die undatierte Zeichnung des Britischen Museums L. 253, die mir den Vorzug vor allen zu verdienen scheint. Aus dem Jahre 1513 stammt auch jenes Leuchterweibchen des Wiener Museums (L. 413), das für Pirkheimer bestimmt war. Während sonst wohl das Geweih flach schwebend aufgehängt und als Träger der Kerzen benützt wird, behandelt es Dürer nach Art emporgestellter Flügel, die zackig in die Luft gehen und in den Schwanzflossen eine analoge Begleitung bekommen. Die Kerze wird von der Frau auf einem freien Rosenzweig gehalten.

Leuchterweibchen

Das Geschick hat es gewollt, daß in derselben Zeit die ersten großen dekorativen Aufgaben an Dürer herankamen. Der Kaiser Max zog ihn zu einigen Unternehmungen heran, die dem Ruhm seines Hauses und seiner Person dienen sollten: es ist interessant genug, in diesem Augenblick Dürers Meinung über 226 Dekoration zu hören, leider tritt sie nur teilweis deutlich hervor. Der Künstler hatte wenig freie Hand.

Der Kaiser wollte einen Triumphbogen. Die monumentale Absicht erschöpfte sich aber darin, diesen Bogen aus dem Papier als Riesenholzschnitt zu bauen und die Konzeption entbehrte des eigentlich künstlerischen Charakters. Ein Kompositum von beinahe hundert einzelnen Stöcken, wo der sinnreiche Zusammenhang alles, die Anschauung nichts oder doch nur wenig bedeutete. Ein Vergnügen mehr für den Verstand als für das Auge. Dürer hat erst nachträglich und mit andern zusammen in die Arbeit eingegriffen. Beschränkt und gebunden, wie er war, ist eine rechte warme Wirkung, trotz allem Phantasieaufwand, nicht erreicht worden.

In ideellem Zusammenhang mit dem Bogen wurde ein Triumphzug und ein besonderer kaiserlicher Triumphwagen bestellt, auch dies in Holzschnitt. Das war schon besser gedacht, und Burgkmair und Altdorfer mit ihrer geschmeidigen Phantasie haben die Aufgabe vorzüglich gelöst. Dürer wirkt etwas stockend daneben. Der Marschrhythmus lag ihm nicht. Sein Anteil beschränkt sich übrigens auf weniges.

Eine Produktion der besten Laune sind dagegen die Randzeichnungen zum Gebetbuch des Kaisers, die populärste Arbeit und nun wirklich ein freies Kunstwerk, eine unerwartete Nebenblüte von Dürers Linienkunst aus der Zeit seiner Vollendung.

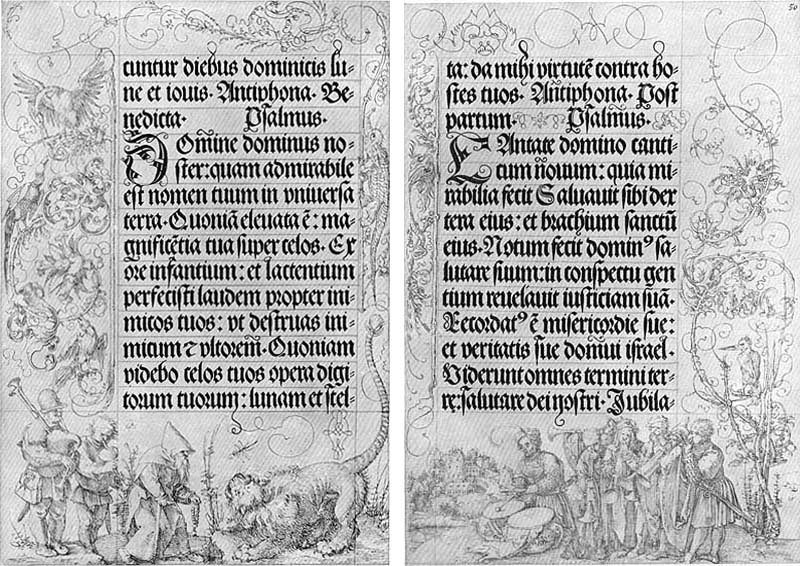

Das Gebetbuch des Kaisers Max (1515). Die Aufgabe lautete, den Prachtdruck eines Gebetbuches aus Pergament mit Randverzierungen zu schmücken. Dürer war nicht der einzige Künstler, der dazu befohlen wurde, Cranach, Baldung u. a. arbeiteten mit, doch war er die Hauptperson dabei und er hat jedenfalls den Stil bestimmt. Es sollten nicht Miniaturen sein, sondern Federzeichnungen, Zieraten also, die gewissermaßen aus dem gleichen Element wie der Text entwickelt waren. In den Lettern, wenn sie auch gedruckt waren, klang immer noch der Zug der Feder nach, der Satz war Linienwerk so gut wie die Zeichnungen, die ihn in farbiger (jetzt sehr verblaßter) Tinte bald rötlich, bald violett oder grüngelb umspielten.Die Dürerschen Blätter des Gebetbuches (1–56), zusammen mit den Beiträgen Cranachs liegen auf der Hof- und Staatsbibliothek in München, der Rest, soweit er bekannt ist, in Besançon. Die Jahrzahl 1515 auf Dürers Zeichnungen ist posthum (wie das Monogramm), gibt aber das Richtige. Eine zusammenfassende Ausgabe mit historischem Text wird durch Giehlow vorbereitet. Die Münchner Bruchstücke sind mehrfach publiziert worden.

Aus dem Gebetbuch des Kaisers Max

München

231 Zum Genuß dieser Zeichnungen gehört nun vor allem, daß man ihnen das Mühelose ihrer Entstehung anmerke, das gleichmäßig Flüssige, das Behagen des Strichs. Jede Nachbildung, die das nicht gibt, ist verfehlt und verkleinerte Kopien, wie unsre Illustrationen, sind ganz außerstande, das Temperament der Zeichnungen spüren zu lassen. Es sind Federspiele. Der Zeichner läßt sein Instrument in allen Arten auf dem schönen Pergament sich tummeln. Bald gibt er die Linien als leichtes Geriesel, bald breit strömend, da ist es der schnörkelhaft ausfahrende und dort der kraus sich verschlingende Federstrich. Dieses Schwelgen in der Freiheit der Bewegung liegt so weit ab von der Gewohnheit des damaligen Holzschnittzeichnens, daß ich nicht glauben kann, Dürer habe jemals eine Übertragung auf den Holzstock im Sinne gehabt.Vgl. Giehlow, Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Gebetbuches (Jahrb. der kunsthistor. Sammlungen des allerh. Kaiserhauses 1899).

Dazu kommt eine zweite Forderung: man muß den Text mit den Zeichnungen zusammensehen. Nicht wegen der inhaltlichen Beziehung – das ist etwas selbstverständliches –, sondern weil die Randdekorationen ihren künstlerischen Sinn erst durch den Kontrast zu dem Letternfeld der Mitte erhalten, wo engzusammengerückt die starken gotischen Typen stehen in glänzender Schwärze. Diesen starren stacheligen Satz umfassen und umgaukeln die leicht beschwingten farbigen Zeichnungen, dem Gebundenen den Gegensatz des Entbundenen und dem Gedrängten den Gegensatz des Gelockerten an die Seite setzend. Man durchschneidet den Nerv der Wirkung, wenn man den Text herausnimmt und die Ranken sich selbst überläßt; eine gewisse Wirkung werden sie immer noch machen, aber es ist nicht die ursprüngliche, fast so als wollte man eine musikalische Begleitung für sich allein zu Gehör bringen ohne das Thema. Ganz unerträglich aber ist es, wenn Text und Randdekoration mit durchgezogenen Linien voneinander getrennt werden. Sie bilden einen Gegensatz, aber die spielende Welle muß frei an die Mauer des Schriftfeldes anschlagen können und von den Buchstaben ist denn auch der eine oder andere zum übergreifenden Schnörkel ausgefranst worden.Ich brauche nicht zu sagen, daß die sichtbaren Linien um und zwischen den Zeilen nur Hilfslinien sind, die nicht gesehen werden sollen.

Auch in der Auffassung besteht ein gewisser Gegensatz zwischen Zeichnung und Text. So edel die Darstellung gewisser Dinge ist, so schlägt doch das Fromme jeden Augenblick ins Burleske über. Man muß lachen, wenn die Worte: »Führe uns nicht in Versuchung« durch einen Fuchs illustriert werden, der mit Flötenspiel die dummen Hühner an sich lockt, aber auch die ornamentalen Motive sind von einer ausgelassenen Munterkeit, und selbst da, wo der erste Anblick ernsthaft 232 scheint, kann man plötzlich ein verhaltenes Kichern aus irgend einem Winkel ertönen hören.

Es liegt im Charakter der Aufgabe, daß die Zeichnungen nicht stark aus dem Flächenhaften herausdrängen. Dürer weiß wohl, warum er keine ausgebildeten Geschichten hinsetzt und die räumlichen Situationen nie ernsthaft durchführt. Er gibt nicht illustrierte Randnoten wie Holbein in den Zeichnungen zum »Lob der Narrheit«, sondern will den Rand als Ganzes dekorieren und darum hält er den Eindruck im wesentlichen streifen- und bandförmig. Beständig wird man von einer Wirklichkeit in eine andere übergeführt: das Bäumchen, das, im Zusammenhang mit einer Figurengruppe, am Fuß der Seite aus dem Boden aufwächst, holt plötzlich zu wunderbaren Sprüngen aus und klettert als Ranke am Rand empor. Es gibt keinen einheitlichen Größenmaßstab. Alle Gesetze der Wirklichkeit sind aufgehoben. In buntestem Wechsel drängen sich die Formen, phantastisch entwickelt sich eins aus dem andern und man kann nicht sagen, wo der Zweig aufhört und wo der Schnörkel anfängt. Und obwohl ja das Körperlich-Dichte nicht fehlt, sind die stofflichen Elemente doch alle mehr oder weniger nur als Anlaß zu Linienspielen benützt, oder richtiger gesagt, Körperhaftes und Linear-Flächenhaftes ist in der wunderlichsten Weise durcheinander geflochten. Schon die besten Mitarbeiter Dürers lassen diesen Reiz entbehren; Cranach und Baldung sind auch Virtuosen der Linie, aber neben Dürer wirken sie schwer. Sie sind zu ernsthaft, zu sachlich.

Es gäbe eine lange Ausführung, wenn man das Stoffliche beschreiben wollte, das alles verarbeitet worden ist bei Dürer. Von der Menschenfigur durch das Tier- und Pflanzenreich geht es bis zu den bloß geometrischen Formen, Schalen, Säulen u. dgl. Das Prinzip der Flächenbesetzung wechselt.

Manchmal ist es ein rein malerisches: das Rankenwerk schlägt seine Purzelbäume und wirft sich herum scheinbar ganz ohne Regel und Gesetz, manchmal ist es auch ein mehr tektonisches und es wird ein Vertikalmotiv mit festgehaltener Mittelachse symmetrisch entwickelt. Das sind indessen die Ausnahmen und die Symmetrie scheint beinahe nur da zu sein, um gleich wieder durchbrochen zu werden. Ebenso bleiben die Mitten oben und unten gewöhnlich unbezeichnet. Der Hauptaccent verschiebt sich beständig.

Darin liegt der Unterschied gegen italienische Füllungen, die immer gleichmäßig entwickelt sind, sei es daß ein Mittelstamm sichtbar durchgeführt ist, oder daß die Motive nur an einem idealen Faden aufgereiht sind. Jedenfalls herrscht die geometrische Achse. Eine Randdekoration wird in Italien nach demselben Prinzip behandelt wie eine Pilasterfüllung. Gerade hier hatte nun die italienische Kunst eine eigenartige Schönheit gefunden, indem sie ungleichartige, mehr oder weniger in sich geschlossene Teile sich folgen ließ und der Folge eine bestimmte rhythmische 233 Notwendigkeit mitzuteilen wußte. Die Gotik kannte etwas Ähnliches nicht. Auf den Norden hat dies System von Vertikaldekoration aber bald einen großen Eindruck gemacht und Dürer, wie gesagt, hat wenigstens in einigen Blättern auch sein Glück damit versucht. Allein selbst da, wo er ganz untektonisch verfährt, wird man merken, daß er durch italienische Kunst durchgegangen ist. Wenigstens sind gerade die Eigenschaften, die ihn am meisten vom Herkömmlichen unterscheiden, italienische Eigenschaften: das Komponieren nämlich mit formal kontrastierenden und relativ selbständigen Elementen und die rhythmische Ordnung, die auch in den ganz freien Zeichnungen so stark wirkt, daß die tektonisch disponierten gar nicht als etwas Besonderes daneben auffallen.

Man wolle mich nicht mißverstehen: die Randzeichnungen Dürers sind deswegen um kein Haar weniger deutsch, weil er diese Dinge in Italien gelernt hat. Früher oder später müßte man in Deutschland von selber auch darauf gekommen sein. Das Deutsche ist in diesen Zeichnungen sogar so ausgeprägt, daß sie wie ein Linienextrakt deutscher Natur wirken, nicht weil es wesentlich heimische Flora ist, die Dürer verwendet, daran liegt es nicht; das Kleinteilige aber der Formen, das Maß der Linienbewegung und Flächenfüllung auf diesen Blättern ist derart, daß wir überall in deutscher Landschaft daran erinnert werden: es ist das Leben einer Sommerwiese und ist das Leben des Waldes.

Die Ehrenpforte (B. 135; 1515)Die Jahreszahl bedeutet den Vollendungstermin der Zeichnung, nicht des Schnittes.. Das holzgeschnittene Ungetüm der Ehrenpforte ist immer ein schwer verdaulicher Brocken für die Bewunderer Dürers gewesen. Das Unglück lag nicht nur daran, daß es eine einheitliche Anschauung nicht zuläßt, weil beim Anblick des Ganzen das Einzelne verschwindet und das Einzelne doch wieder das Ganze voraussetzt: die Komposition an sich ist eine ungefüge und die Behandlung teilweise doch sehr spröde. In verschiedenen öffentlichen Kupferstichsammlungen ist der Holzschnitt zusammengeklebt, den meisten Lesern wird das Exemplar im Dürerhaus zu Nürnberg bekannt sein, wo die Ehrenpforte in einem Gelaß des Erdgeschosses ein unfestliches und unbehagliches Dasein fristet.Publikation im Jahrbuch der Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses, 1885/86. Der Triumphzug ebendort 1883/84.

Teil der Ehrenpforte

Der Bau hat wenig Ähnlichkeit mit einem antiken Triumphbogen, obwohl sich der beigefügte Text ausdrücklich auf solche Monumente beruft. Es ist ein Körper von wesentlich vertikaler Tendenz mit Dreieckabschluß, im Umriß ungefähr einer Fassade wie der der Nürnberger Frauenkirche vergleichbar. Eine Horizontalgliederung fehlt ganz. Die vier großen Säulen haben kein Gebälk, sie sind in gotischem Sinne als Vertikalkräfte gedacht, die sich in der Luft auslösen sollen. 234 Von diesen vier Säulen werden drei schmale Durchgänge eingerahmt. So schmal sind sie, daß der Eindruck des Geöffneten bei dieser Pforte überhaupt hinter dem Eindruck des Geschlossenen zurücktritt; das Auge gewahrt eigentlich nur drei zusammengefügte, verschieden hohe, turmähnliche Bauten, die mit ihren Kuppelkrönungen einem Giebelumriß sich einordnen und an den Ecken von wirklichen kleinen Rundtürmen flankiert sind. Die Abschlußlinie oben ist phantastisch bewegt, der Grundriß ebenfalls mit vielen Einsprüngen und Aussprüngen versehen, ja sieht man näher zu, so bemerkt man, daß die Tore nicht nur eine Mauer durchsetzen, sondern den Eingang zu einem Innenraum bilden. Doch bleibt das Nebensache. Das Wichtige war, große Felder für den Stammbaum des Kaisers und die Historien seines Lebens zu gewinnen. Alle Flächen sind damit überzogen.

Daß die Gelehrten (Stabius) bei dem Unternehmen das Hauptwort hatten, wußte man schon lange; Dürer dachte man sich als die gestaltende Hand und da einen das Werk nicht eben erwärmt, so klagte man über seine künstlerische Gebundenheit. Neuere Forschungen haben nun ergeben, daß Dürer durchaus nicht im ganzen Umfang der verantwortliche Mann gewesen ist. Der Entwurf stammte wahrscheinlich von Jörg Kölderer, dem Hofmaler und Baumeister von Innsbruck. Sein Wappen ist neben dem des Stabius in gleicher Größe angebracht, während Dürer nur klein an dritter Stelle figuriert. Dürer hat allerdings Änderungen gemacht, aber doch keine durchgreifenden. Wenn die Aufmerksamkeit einmal geweckt ist, so möchte es nicht schwer sein, seine Hand zu finden. Die Mittelpforte mit der Kronenträgerin gehört ihm, die großen Säulen, die Greifen und die Bekrönungen der Seitenteile. Die Mittelkuppel mutet schon fremdartig-dünn an, während die üppig wuchernde Ornamentik der Ecktürme einen Gegensatz anderer Art bedeutet und unverkennbar die Phantasie Albrecht Altdorfers verrät.S. den lehrreichen Aufsatz von Giehlow in der Festschrift für Wickhoff (1903), S. 92 ff. Zeichnungen zur Kronenträgerin und zu einem Greifen in London. Die Kronenträgerin abgebildet bei Conway, literary remains of Dürer p. 278.

Ich gebe in Abbildung das obere Stück der mittleren Pforte, mehr als Gattungsbeispiel deutscher Dekoration denn als Probe Dürerischer Verzierungskunst, insofern Dürer viel zu schlecht wegkäme, wenn man ihn für das Starre in der Verbindung der Motive haftbar machen wollte. Auch die Perspektive ist sicher undürerisch.

Je zwei Säulen, hintereinanderstehend, mit Nischenaufsatz über den Kapitellen, umschließen das Tor, eine Girlande hängt aus den Bogen herunter und ist in der Mitte ausgesetzt mit einer weiblichen Halbfigur, die die 235 Kaiserkrone in den Händen hält. Ein reiches Schmuckstück; aber wie sonderbar, daß der hängende Kranz den Bogen gerade da vernichten muß, wo er seine eigentliche Kraft bekommt, wo er zur Wölbung sich schließt. Das Motiv der hängenden Frucht oder Blumenschnur ist italienisch, aber diese Begegnung der Linien ist es ganz und gar nicht. Der Norden sucht den Reiz der Verdeckung und Überschneidung, dahinter tritt der Sinn der Form zurück. Bei der Basler Maria von 1509 kommt ähnliches vor.

Aber man sehe nur weiter, es kommt viel Erstaunlicheres: der Kranz wird gehalten von menschlichen Figuren, die halb versteckt hinter den Lünetten sitzen. Man entdeckt sie erst allmählich. Der Beschauer soll überrascht werden, hier und anderwärts. Das sind die deutschen Gefährten von Michelangelos Sklaven an der Sixtinischen Decke!

Die Kombination des Nischengesimses mit der Lünette darüber ist ein Motiv aus Venedig und auch für die Kapitelle ist wenigstens die Anregung durch eine Säule in S. Marco wahrscheinlich,Scherer, Die Ornamentik bei A. Dürer. 1902. S. 96 ff. ungeheuerlich für italienisches Gefühl ist aber das nackte Aufsitzen des Gesimses auf dem Kapitell. So etwas läßt sich nur gotisch verstehen, nach der Analogie, wie aus einem Strebepfeiler ein Tabernackel sich entwickelt.

Es sind lebendige Vögel mit zusammengebundenen Flügeln, die in dem Nest der Kapitelle drin sitzen; mit wirklichen Zweigen sind die Zwischenräume ausstopft, ebenso wie die Girlande oben aus wirklichen Maiglöckchen gebunden ist; was Wunder, wenn in diesem Zusammenhang auch Reiher und Hunde frei herumlaufen? Alles bewegt sich, wie auf einem Ameisenhaufen.

Ein solches Schauspiel wird der moderne Mensch natürlich sich daraus erklären, daß der Bogen eben nur als ein Phantasiebild existiere und nicht in Wirklichkeit. Und gewiß, so pedantisch waren die Leute nicht, daß sie sich auf dem Papier nicht ganz andere Freiheiten genommen hätten als beim ausgeführten Bau. Allein ein Gebilde wie das aus Schnecken stehende Sebaldusgrab mit seinem unendlichen und niemals in einheitliche Anschauung aufzulösenden Reichtum an geformten Wesen ist doch nicht allzu verschieden und man bedauert bloß, daß dieser malerisch-phantastische Drang nie ganz rein und stark seine Schößlinge hat treiben können. Er stürzte sich auf die italienischen Motive, um noch reicher und lustiger bauen zu können, aber diese Fremdkörper scheinen doch eher erkältend und hemmend auf die Erfindung gewirkt zu haben. Hätte Dürer ganz aus Eigenem einmal solch einen Phantasiebau machen müssen, wer weiß, wir hätten ein Wunderwerk bekommen, aus dem mit hundert Augen die Geister von Feld und Wald heraussähen. 236

Triumphzug und Triumphwagen (1518). Dürer als Festredner – das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Es fehlt ihm das leicht ins Rollen geratende Pathos, der Festrausch, das unbedenkliche Drauflosgehen. Vielleicht war es wirklich ein Fehler, ihn bei einer solchen Aufgabe mit der zeichnerischen Eloquenz eines Burgkmair zusammenzuspannen. Dieser Augsburger war da in seinem Element. Ohne eine Spur von Ermüdung läßt er seine Gruppen in langer Folge aufmarschieren und man hört den Festjubel, wenn seine breiten Spruchbänder in der Luft rauschen und die schönen Pferdedecken mit lautem Schwall die Schenkel der Rosse umflattern. Was im Triumphzug auf Dürer zurückgehen soll, wie die »mechanisch bewegten« Wagen, wirkt trocken daneben. Allein man darf sein Festtalent nicht danach beurteilen: er hat besseres gemacht, so viel besseres, daß man das Recht jener Zuschreibungen überhaupt bezweifeln muß, und für unsere Interessen empfiehlt es sich von vornherein, die ganze Frage von Dürers Anteil am Triumphzug beiseite zu lassen und uns auf die sicheren Zeichnungen zu beschränken.

Um 1515 nimmt der Geschmack in Deutschland eine entschiedene Wendung nach dem Breiten und Gewichtigen. Schon bei Anlaß der Porträtentwicklung wurde darauf hingewiesen. Das Bildnis läßt sich nicht ungern einen durchgehenden Horizontalstreifen gefallen, der Kopf füllt massiger den Rahmen, die Hüte greifen mit mächtigen Krämpen um sich, man trägt wieder Vollbärte, breitgeschnitten und kurz.

Im Sinn dieser neuen Formenstimmung hat Dürer 1517 ein paar Kostüme entworfen, Hoftrachten, wie es scheint, deren Träger sich in der Fülle einer sehr umfangreichen Existenz wiegen konnten. Die Stoffe mit breiten Säumen sind auf den Eindruck des Schweren hin behandelt, die Arme bekommen gewaltige Faltenmassen zu tragen und was auf den Achseln aufliegt, ist seitlich möglichst weit hinausgezogen, so daß sich die natürlichen Proportionen des Menschen sehr zu gunsten der Horizontale verschieben. In der Farbe wird die Kombination von grün und schwarz mit etwas Gold als ein besonders feierlicher Dreiklang empfunden (vergl. die Zeichnungen der Albertina L. 541 ff.).

Reiter mit der französischen Trophäe (Albertina)

Ganz ebenso sind sechs Reiterfiguren behandelt, die unmittelbar für den Triumphzug gedacht waren, aber schließlich doch nicht auf den Holzstock gekommen sind (die einfachen Zeichnungen in der Albertina, L. 549 ff., die farbigen, aber etwas handwerksmäßigen Ausführungen in der Bibliothek des Wiener Museums, L. 416 ff.). Sie übertreffen an Leichtigkeit der Erfindung und Reiz der Erscheinung bei weitem all das, was im geschnittenen Triumphzuge mit Dürers Namen in Verbindung gebracht worden ist. Es sind festlich-vollgekleidete Reiter, die Trophäen und Standarten tragen, die Pferde schwer und mit breitem Geschirr aufgezäunt. Dürer scheint sich in dem neuen Stil mit größter 237 Bequemlichkeit zu bewegen, ja man erlebt wirkliche Überraschungen, wie er Tier und Reiter und Schaustücke in der Üppigkeit ihrer Formen als Ganzes zusammen empfindet. Wer würde dem Maler des Hellerschen Altars mit seiner stockenden Komposition jemals diese saftigen Rhythmen zugetraut haben? Die Pferde sind nicht alle gleich gut gezeichnet, einzelne aber besitzen eine ganz vollkommene Bewegung. Das beste möchte der Reiter mit der französischen Trophäe bieten. Da haben wir nun, was der Stich von Ritter, Tod und Teufel noch nicht gibt, die unmittelbar überzeugende Bewegungsdarstellung. Es ist ein zierlich tänzelnder Trab. Das Thema des zusammenhängenden Zuges ist freilich in diesen Zeichnungen nicht aufgenommen, und man hat Grund zu vermuten, daß wir dabei nichts verloren haben. Schon der Triumphwagen will nicht mehr recht schmecken.

Die Arbeit am Triumphwagen, auf dem der Kaiser mit seiner Sippe einfahren sollte, ist älter als die am Triumphzug. Die Zeichnung der Albertina (L. 528), wo die Rosse eilig laufen und der Wagen noch zierlich und fein ist, stammt aller Wahrscheinlichkeit nach schon aus den Jahren 1512/13. In endgültiger Redaktion und vollgepackt mit all den Allegorien, die dem Bild erst seine Würze geben, kam die Geschichte aber erst 1518 zu Papier: in der farbigen, von etwas 238 schwerer Hand ausgeführten Kolossalzeichnung, die die Albertina in besonderem Schaukasten aufbewahrt (L. 555 ff.). Vier Jahre später, 1522, ist dann danach, unter Weglassung der Familienbegleitung des Kaisers, ein Holzschnitt in acht Blättern hergestellt worden (B. 139).

Es ist alles modern bei diesem Aufzug: der dicke Wagen, die dicken Pferde, die dicken Weiber. Solche kurzgeschürzten, rundgliedrigen Gestalten mit reinlich im Gewand markierten Brustwarzen und Nabeln, wie sie hier ihren Einzug in die deutsche Kunst halten, trifft man nun die Generationen entlang überall, wo etwas gefeiert wird, und es ist durchaus noch nicht sicher, ob wir im 20. Jahrhundert ihren Abgang erleben werden. Die Kranzhalterinnen auf dem Wagen möchten übrigens den tanzenden Musen Mantegnas nachgebildet sein. Die Rosse sind sehr derb in Form und Bewegung, und die breiten Gurten des Zaunzeugs passen dazu. Wenn die Bänder der Schabracken in rechten Winkeln sich kreuzen, so daß ein Gitterwerk von festen Quadraten entsteht, so ist auch das ein Motiv des neuen Stils, der alte musterte seine Flächen mit Rauten. Im Wagen steigert sich dann die Fülle zu einem höchsten Ausdruck und Dürer sättigt das Auge einmal gründlich mit der Pracht verschieden geschwellter Kurven. Es bezeichnet die Renaissance, daß jeder Schwung begleitet ist von einem Gegenschwung und es ist ganz ungotisch, wie die Tiere auf den Raddecken die Wölbung im doppelten Sinne ausdeuten: als Aufwärtsbewegung und als Abwärtsbewegung. Und überall endlich ist die neue Tendenz wirksam, die Teile zu verselbständigen und die Form mit Gelenkwerk zu gliedern.

Die Bedeutung des Triumphbogens im allgemeinen liegt mehr auf der stilgeschichtlichen Seite als auf der künstlerischen. Zu einer ganz reinen Lösung der Aufgabe ist es noch nicht gekommen. Man merkt sehr deutlich die Gebundenheit Dürers durch ein Programm, das ohne alle Rücksicht auf das Optisch-Wünschbare seine Forderungen stellte. Die großen Dekoratoren des Nordens aber, die über jeden Stoff Herr wurden, Holbein und Rubens, sind von Hause aus ganz anders geartete Künstlerpersönlichkeiten gewesen.

Die Komposition des Holzschnitts von 1522 ist im gleichen Jahre in großem Maßstab auf die Mauer des Rathaussaales zu Nürnberg übertragen worden, wobei Dürer noch eine Verläumdung des Apelles zur Vervollständigung des Wandschmucks lieferteDie Zeichnung mit dem Datum 1522 in der Albertina (L. 577).. Die Malereien machen in ihrem jetzigen Zustand keinen großen Eindruck und man wird sich umso weniger dafür interessieren, als Dürer persönlich die Hand nicht im Spiel gehabt hat, allein unter einem Gesichtspunkt ist die Betrachtung doch immer noch lehrreich: wie die Bilder im Raum gedacht sind; denn für die Disposition im ganzen ist er doch wohl mit verantwortlich 239 gewesen. Und da konstatiert man denn (was niemanden überraschen wird), daß auf eine Wirkung der Figur im Gesamtraum nicht gerechnet war. Der Saal ist ein Prachtstück gotischer Architektur, aber die zusammenfassende Empfindung der hohen Kunst des Mittelalters war längst in die Brüche gegangen.

Es scheint, daß Dürer damals noch in weiterem Umfang für die Dekoration des Rathaussaales in Anspruch genommen wurde. Auch zu der Fensterwand des großen Saales existiert eine Zeichnung, eine der allerreizvollsten des Meisters, datiert 1521 (London, Sammlung Robinson, L. 407). Hohe Spitzbogenfenster durchsetzten die Wand fast bis zur Decke und zwar in so kurzen Abständen, daß die Mauerintervalle schmäler sind als die Lichtöffnungen. Für einen Mann der neuen Zeit waren es widerwärtige Formate. Dürer, um den Anblick einigermaßen erträglich zu machen, sucht nun in dieses Vertikalsystem vor allem eine stark sprechende horizontale Gegenrichtung hineinzubringen und im weiteren den Sinn der gotischen Flächen eigentlich in ihr Gegenteil umzudeuten, indem er die aufwärts laufenden Wandstreifen mit lauter Hängewerk dekoriert und auf den ungastlichen Flächen überall ein in sich geschlossenes und befriedigtes Leben weckt. Er füllt die Zwickelflächen zwischen den Fensterbogen mit großen runden figurierten Medaillons. Daran hängen – im wörtlichen Sinne – die Zieraten der Fensterintervalle, die wieder in der Rundform eines leichten Kranzgeflechtes endigen. Durch die Wiederholung der gleichen auffallenden Motive in gleicher Höhe über die ganze Wand hin zwingt er das Auge zu einer horizontalen Bewegung und überwindet so, so gut es geht, die Ungunst der Situation. Den Spitzbogen dämpft er mit Laubgehängen, die ihm gerade auf den Scheitel drücken, kurzum, es ist die drolligste Auseinandersetzung zwischen Altem und Neuem, die man sehen kann. Was dem Neuen den Sieg sichert, ist aber wesentlich die Art der Flächenfüllung. Im Sinn der italienischen Renaissance folgen sich lauter Motive, die eine Existenz für sich besitzen, klar abgegrenzt und mit eigener Atmosphäre um sich, und mit keinem dieser Motive wird die Fläche vergewaltigt, sondern Raum und Füllung scheinen beide just für einander da zu sein. Es waltet hier eine so heitere Wohlräumigkeit und die meist der heimatlichen Welt entnommenen Formen sind so graziös behandelt, daß man für einen Augenblick ins 18. Jahrhundert sich versetzt fühlen kann. Schöpfungen von ähnlicher Originalität brachte die Zukunft leider nicht mehr.

Im Lehrbuch der Proportionen sagt Dürer gelegentlich, wie die Natur so meisterlich den Mann gemacht, als wäre der von zweien Stücken. Das ist ein bezeichnendes Geschmacksurteil im Sinn der neuen Zeit. Gemeint ist jene 240 Halbierung des Körpers, die mit einer Horizontalteilung nach antikem Schema den Torso von den untern Extremitäten trennt.Fünf Bücher menschlicher Proportion, 1528, Fol. 5V. Die Stelle fehlt bei LF. Aber so wenig ein Künstler gotischer Observanz jene Linie jemals in die Natur hineingesehen hätte, so wenig würde er das meisterlich gefunden haben, daß der Körper in eine obere und eine untere Hälfte zerfällt; man löschte vielmehr den vorhandenen Horizontalismus noch vollends aus zugunsten eines einheitlich durchgeführten Vertikalzusammenhanges. Die moderne Generation will die Gegenrichtung mit ihrer Breitenlinie nicht vernichten: beide Elemente müssen zu freier Erscheinung kommen, wenn es ihr wohl werden soll.

Ich schicke das voraus, um daran zu erinnern, wie alle Wandlungen im tektonischen Stil mit Wandlungen in der Auffassung der menschlichen Gestalt parallel gehen, gewissermaßen hier ihren gemeinsamen Nenner finden. Die Renaissance bringt die Horizontalgliederungen, die die Gotik vermieden hatte. Es fängt damit an, daß die Horizontale in das Vertikalsystem verflochten wird (wie etwa bei dem spätgotischen Bau des Chores von S. Lorenz in Nürnberg, wo die umgeführte Emporenlinie in halber Höhe die Pfeiler schneidet) und die Entwicklung führt dann zu einem vollständigen Auseinandertreten der zwei Richtungen, in der Weise wie es in der Gliederung eines Baukörpers mit den italienischen Ordnungen von Trägern und Gebälk geschieht. Ein Renaissancepokal ist ein Gebilde, das sich mit Horizontalschnitten in so und so viel selbständige Teile zerlegen läßt, während im gotischen ein Horizontalschnitt den Nerv zerstören würde.

Dabei ist wesentlich, nicht daß Horizontalen überhaupt da sind, sondern daß sie als Gliederungen funktionieren. Die Renaissance zieht ihren Charakter in erster Linie aus dieser Eigenschaft der durchgebildeten Gelenke. Der gotische Becher hat auch einen Knauf am Stamm, aber es ist nur ein umschließender Ring, kein durchgreifender Gelenkknoten.

Gotischer Becher (Dresden)

Der neue Stil trennt und individualisiert die Teile, im alten sind sie unlösbar ineinander verwachsen und gewinnen ihren Wert und ihre Schönheit erst in der Gesamtmasse. Das gilt von der einzelnen Linie – wenn man eine Arabeske der Renaissance mit einem spätgotischen Füllungsmuster vergleicht –, wie von der einzelnen Fläche: erst die Renaissance hat den Wert einer bestimmten, in sich ruhenden Flächengröße anerkannt und die Dekoration angewiesen, die Lebensstimmung einer solchen Fläche auszudeuten. Es gilt aber ebenso von der Säule im Verhältnis zum gotischen Pfeiler oder von dem Unterschied der Raumbehandlung in den beiden Stilen, immer wird das Eingebundene, Verflochtene, an anderes Angelehnte auf eigene Füße gestellt und zu einem Individuum gemacht, das seine Daseinskraft in sich selbst trägt.

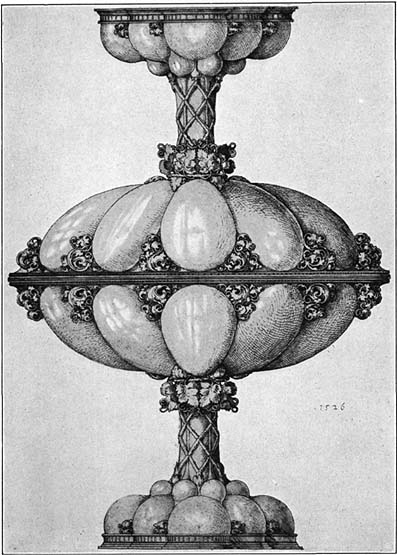

Doppelbecher (Albertina)

241 Um deutlich zu sein, exemplifiziere ich mit zwei Bechern, einem »gotischen« von 1512/15 (Dresdner Skizzenbuch, ed. Bruck, Taf. 156) und einem »modernen«, den Dürer in seinen letzten Lebensjahren (1526) als großes Prunkstück gezeichnet hat (L. 588)Das Dresdner Skizzenbuch enthält auf demselben Blatte, dem der gotische Becher entnommen ist, auch schon vollkommen ausgebildete Beispiele des Renaissancestils. Indem ich diese späte Zeichnung abbilde, muß ich dazu sagen, daß sie die Dürersche Formempfindung schon in der für das Alter charakteristischen Versteifung zeigt. Die frühern Zeichnungen sind geschmeidiger. Es ist der Stil der Münchner Apostel in seiner etwas kalten Großartigkeit, den wir hier vor uns haben. Die Jahreszahl (1526) ist dieselbe.. Die einzelnen Buckel stehen hier reinlich als selbständige Größen nebeneinander, während der gotische Becher seine (runden) Buckel enggedrängt aus der Fläche hervortreibt, daß sie sich stoßen wie die Blasen des kochenden Wassers. Das Blattwerk, ehemals wirr und kraus, ist in ähnlicher Weise ins Klare und Geordnete vereinfacht worden. Der Naturalismus des Stammes reduziert sich auf einige Astmotive, die sich in geometrischer Figuration um den tektonischen Körper legen und die Drehung des Bechers um seine eigene Achse bleibt grundsätzlich ausgeschlossen: die Orientierung, die der Fuß schon bestimmt angibt, wird festgehalten im ganzen Aufbau. In Summa: man bietet die einzelne Form dem Auge als etwas Faßbares an, nicht das Geflimmer eines unauflösbaren Formenensembles, 242 man zielt auf die Schönheit des Gewächses, nicht auf die Schönheit des malerischen Scheins. Und dazu tritt dann noch die neue Bedeutung der Profile: das Gefäß spricht sich im Umriß vollständig aus. Bei dem malerischen Buckelbecher ist das nicht der Fall, die Silhouette ist kaum faßbar und ist mehr das zufällige Resultat der ihr zugrunde liegenden Formen.

Diese Dinge sind für die gesamte darstellende Kunst von größter Bedeutung. 243 Es sind Wandlungen der Anschauung und Auffassung, die sich gleichlautend in der Malerei und Plastik vollziehen.

Die Spätgotik ist ein berauschender Stil, der Begriff »malerisch« genügt nicht. Kompositionen wie das spätgotische Nebenschiff des Doms von Braunschweig mit seinen in wechselndem Sinn gewundenen Pfeilern erfüllen den Beschauer mit einer Art von Taumel. Die Renaissance ist dagegen die besonnene und klärende Macht. Den Lebensinhalt, als deren Ausdruck sie in Italien erstand, konnten die Deutschen nicht ganz verstehen und insofern war jede Nachahmung aussichtslos, aber sie repräsentierte eine Kunst der klaren Anschauung und als solche allein schon mußte sie, abgesehen von allem, was sonst zu ihren Gunsten sprach, jener rationellen Generation willkommen sein. 244