|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Dürer stand im fünfunddreißigsten Jahre, als er zum zweiten Male nach Italien ging. Er wußte jetzt, was er zu erwarten hatte; er suchte nicht Überraschungen, sondern Bestätigungen. Man begreift auch, daß er nach Venedig ging, aber warum ging er nicht weiter? Warum ging er nicht nach Florenz? Er war Zeichner. Florenz war die Stadt der Zeichnung. Er hatte sein Menschenpaar gemacht, den Stich von Adam und Eva: das war seine Kunst des menschlichen Körpers. In Florenz hätte er sich mit Michelangelo vergleichen müssen und was hätte der ihm zu sagen gehabt mit dem einen Karton der badenden Soldaten, der damals fertig dastand! Lassen wir die Qualität der Zeichnung beiseite – aber Michelangelo stand überhaupt schon bei viel höheren Aufgaben: er gab den Körper in der mannigfaltigsten Bewegung, er zeigte ihn in Verkürzungen, die bisher für undarstellbar galten, und er stellte nicht nur den Einzelkörper hin, sondern brachte die reiche Verschränkung vieler Körper. Wie Weniges konnte Dürer solchen monumentalen Unternehmungen entgegensetzen, was bedeutete sein Holzschnitt badender Männer und wie simpel hatte er das Problem selbst noch in seinem bogenspannenden Apoll genommen! Aber freilich, wo wäre auch in Deutschland Platz für eine solche Kunst gewesen? Es sind später die kleinen Kupferplatten eines Barthel Beham, wo ähnliche Anläufe mündeten.

Und neben Michelangelo hätte er den Eindruck eines großen Werkes von Lionardo erfahren, der als Gegenstück zu den »Badenden Soldaten« seine Reiterschlacht zu malen begonnen hatte und darin Resultate jahrzehntelanger Beschäftigung mit dem Pferde niederlegte. Hatte Dürer nicht eben dieselben Interessen? Aber auch da hätte er gefunden, daß der Italiener in der Fragestellung schon weit über das ruhige Bild der Vollkommenheit hinausgegangen war und Bewegung und Verkürzung und gedrängte Fülle von seiner Zeichnung verlangte. Unberührt von dem Genius Lionardos sollte Dürer zwar nicht bleiben – wir kommen darauf zurück –, aber im wesentlichen war Italien für ihn doch nur Venedig.

Und nun ist Venedig gerade der Ort der stillsten Kunst. Was der erste Eindruck der Stadt mit ihren Wasserstraßen ist, die Stille, ist auch der Charakter ihrer Kunst. Das ruhige Beisammensein von Figuren in schön beschlossenem 123 Hallenraum ist nirgends so genossen worden. Der Sinn fand darin ein völliges Genügen. Still breiten sich die Flächen, still gleiten die Linien, und dabei haben die Venezianer ein ihnen eigentümliches Gefühl für Ton, daß jeder Schatten weich eingebettet sei und das Licht mild und ruhig wirke. Und dazu die satte Farbe mit ihrem sanften Glühen – eine letzte feierliche Verklärung der Welt.

Eigentlich sind das alles Sachen, die das Gegenteil von Dürers Art bedeuten. Was sollte er hier mit seiner knorrigen Linie? Wie wenig konnte er imstande sein, den leisen Harmonien der Venezianer zu folgen. Überall anders, meint man, müßte er sich wohler gefühlt haben. Aber es ist doch nicht so, und wenn er über venezianische Kunst urteilt, so ist es der venezianischste Maler, der ihm am besten gefällt, Giovanni Bellini. Von den ältern härtern Malern sagt er kein Wort. Er hält sich an das Allermodernste: Bellini sei sehr alt, aber noch immer der Beste.Brief an Pirkheimer vom 7. Februar 1506. Und nun wissen wir genau, was er mit diesem Urteil meinte. Es gibt aus dem Jahre 1505 ein großes Altarbild des Bellini in S. Zaccaria, ein Hauptwerk des Meisters, das Dürer also sicher gesehen hatte. Bellini ist in der Tat noch ganz frisch da, trotzdem er schon ein Greis war. Er wiederholt nicht eine ältere Form, sondern hat seinen Stil noch einmal zu einer neuen Schönheit emporgebildet. Wie mochte so ein Bild zu Dürer sprechen?

Daß die hier besonders reizvolle Begegnung von Mutter und Kind ihn ergriff, daran zweifle ich nicht. Er hatte lange genug italienische Rhythmen nachzubilden versucht. Auch für das Zusammenführen der Linien von Figur und Umgebung mag er schon eine Empfänglichkeit mitgebracht haben. Aber nun die venezianische Wohlräumigkeit der Halle? Bellini ist hier schon ganz einfach geworden, er wirkt mit dem einen Motiv der weiten Nische und ihrem Wölbungsschatten und verzichtet auf alle Verzierung im einzelnen. Es ist kaum denkbar, daß Dürer mit seinem Raumgefühl habe nachkommen können und daß er die Örtlichkeit nicht als leer empfunden habe. Reicher behandelt ist die Gewandung, aber sie ist nicht mehr im alten Sinne bloß linear erfunden, als ein Komplex von den und den Faltenlinien, sondern zieht ihren Reiz schon wesentlich aus jenen Flächenbrechungen, die, ohne lineares Interesse, nur dem Tonreichtum zugute kommen. Das lag einstweilen noch weit ab von Dürers Gewohnheit der Faltenbehandlung. Und weiter ist dies ja nur ein Einzelfall, im Grunde handelt es sich um den allgemeinen Gegensatz eines Sehens in Linien und eines Sehens in Flächen. Der Zeichner Dürer stand einem schon entwickelten malerischen Stil gegenüber, wo der Umriß zurücktritt und die Massen von hell und dunkel das Wort haben, wo die Form ganz breit modelliert ist, wo Licht 124 und Schatten weich verlaufen und in der Harmonie der Tonstufen die letzte Schönheit gesucht wird. Diese Kunst ist lauter Wohlklang und Poesie, Dürer wirkt wie harte Prosa daneben. Wie von einem weichen schmeichelnden Element muß er sich umgeben gefühlt haben, unfähig aber, darin sich aufzulösen.

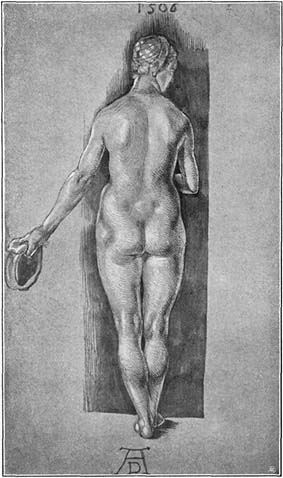

Soviel ist deutlich, daß ihm die Breite venezianischen Vortrags einen großen Eindruck gemacht hat. Mit der ihm eigentümlichen Fähigkeit, auf Fremdes einzugehen, verändert er seine Zeichnungsart nach venezianischem Muster. Der weiche Tuschpinsel, der früher bei Dürer nur vereinzelt vorkommt, tritt an Stelle der Feder und das farbig getönte Papier, wobei die Lichter mit aufgesetztem Weiß herausgetrieben werden, wird das Normalpapier. Das Wichtige aber ist, wie der Strich an Größe gewinnt. Die Linie beruhigt sich und das Auge fängt an, die Dinge in breitern Massen zu sehen. Und die Malerei bleibt hinter den Zeichnungen nicht zurück: in dem wundervollen Frauenkopf der Berliner Galerie ist ein Non-plus-ultra großflächigen Sehens erreicht. Auf der dunkeln Seite der Form bemerkt man jetzt fast durchweg, daß ein Reflexlicht da ist und der tiefe Schatten bis auf einen schmalen Streifen aufgezehrt ist, der dann wie ein von der Welle am Ufer zurückgelassener Schaumkamm zwischen dem Hellen und dem Lichtabgewandten sitzt. Für alles, was Lichtbehandlung heißt, war Dürer ja sehr gut vorbereitet und wenn sein Kolorit neben venezianischer Feinheit leicht tonlos erscheinen kann, so weiß man doch von seinen graphischen Arbeiten her, wie entwickelt sein Lichtgefühl – ich brauche das Wort nach Analogie von »Farbgefühl« – gewesen ist.

Und wie muß die gleichmäßige plastische Klarheit der Figurenzeichnung jetzt auf ihn gewirkt haben, wo er die mühsame Selbsterziehung bis zum Adam- und Evastich hinter sich hatte. Die Venezianer, wenn sie schon nicht die plastischen Tendenzen der florentinischen Kunst verfolgten, hatten als Italiener dem Deutschen noch so viel Neues zu bieten, daß man begreifen würde, wenn er zu einer Unterscheidung des Mehr oder Weniger von plastischem Gehalt gar nicht gekommen wäre. Wie klar die Form überall sich auseinanderlegte und wie viel plastischen Reichtum so ein Bild umschloß! Ein stiller Bellini, wie das genannte Altarstück von 1505, ist dem Dürerschen Dreikönigsbild von 1504 eben doch noch unendlich überlegen in der Regsamkeit der Figuren und dem Reichtum der räumlichen Verhältnisse. Die überzeugende Gelenkigkeit der Neigungen und Wendungen, das Auseinandergehen der Richtungen, die Empfindung für die Stellung der Körper im Raum – das sind Eigenschaften, über die Dürer noch nicht verfügte. Dazu kam dann die monumentale Anordnung der Figuren und der große Maßstab überhaupt. Er mußte spüren, daß Bilder zu etwas Höherem berufen sein könnten, als nur wie vereinzelte Zierstücke im Kirchenraum zerstreut zu werden: hier waren sie ein Teil der Architektur und für das Zusammen der 125 Figuren waren Anordnungen gefunden, die ihrerseits schon mit einer fast architektonischen Gewalt sprachen.

Weiblicher Akt

(Sammlung Blasius, L. 138)

Sicher ist eine große Steigerung des Lebensgefühls damals über ihn gekommen. Er gewinnt die Anschauung einer Menschheit, die eine höhere Würde besitzt, die in größeren Gebärden spricht und der man ein lebendigeres Leben zutrauen möchte. Das Schwere und Befangene des nordischen Daseins fällt von ihm ab. Das Auge öffnet sich weiter und erhält einen strahlendern Blick. Es erschließt sich eine Welt von neuer Bewegung und unbekannte Gebiete der Seele tun sich auf.

Erwartungsvoll fragt man, in was für Werken diese neue Empfindung ausgeströmt sei. Es ist eine kleine Reihe und, wer von modernen Verhältnissen herkommt, wird kaum eines darunter als eine wirklich persönliche Äußerung anerkennen wollen. Das Rosenkranzbild, die Berliner Madonna, ein kleiner Kruzifix, ein paar Köpfe, das ist alles. Den Christus unter den Schriftgelehrten kann man nicht als abgeschlossenes Werk nennen, dagegen dürften eher die großen Figuren von Adam und Eva noch angezogen werden, wenigstens gehen die Studien auf Venedig zurück. Wie gebunden erscheint die künstlerische Phantasie bei dieser Liste von Titeln, gar nichts was wie die »Poesie« von Feuerbach oder der »Adorant« von Stauffer als eine unmittelbare Umsetzung italienischer Eindrücke in eine Bildgestalt gelten könnte. Und doch hat Dürer bei seiner Aussprache eine völlige Befriedigung gefunden, und alles darin gegeben, was er geben wollte; enttäuscht wird nur der bleiben, der meint, es gehörte zu 126 italienischer Stimmung unter allen Umständen jener elegische Ton, der dem deutschen Publikum durch Feuerbach und den jungen Böcklin fast unentbehrlich geworden ist.

Das Hauptwerk des zweiten italienischen Aufenthalts ist ein Kirchenbild, das Dürer aus einem Nebenaltar der kleinen Kirche S. Bartolommeo beim Kaufhaus der Deutschen ausstellen durfte.Jetzt befindet es sich bei den Chorherren des Stiftes Strahow bei Prag in üblem Zustand. Das schon schwerverletzte Bild wurde um 1840 noch einmal grob restauriert. Nur einzelne Stellen geben noch eine Vorstellung des Ursprünglichen. Vgl. Neuwirth, Dürers Rosenkranzfest, 1885. Für die Rekonstruktion des Ganzen ist man auf zwei alte Kopien angewiesen, wovon die eine im Wiener Hofmuseum, die andere (die Neuwirth noch als verschollen bezeichnet) in englischem Privatbesitz (A. W. Miller, Sevenoaks) sich befindet. Eine Abbildung dieser letzteren gibt die Dürer Society in ihrem ersten Band, 1898. Er malte es im Auftrage seiner Landsleute und man könnte denken, sie hätten sich an ihn gewandt, um neben all den italienischen Madonnen eine recht heimisch-traute Liebe Frau zu bekommen. Allein der Augenschein zeigt, daß es Dürer viel mehr darum zu tun war, im Sinn der Italiener »große Kunst« zu machen, als etwaigen Heimwehstimmungen entgegenzukommen.

Aufblickender Frauenkopf

(Albertina, L. 501)

Der neuentfachte Kultus des Rosenkranzes gab das Thema. Was dargestellt werden sollte, war die feierliche Handlung, wie Rosenkränze durch Maria und ihr Kind an die Häupter der geistlichen und weltlichen Menschheit verteilt werden. Der hl. Dominikus, als traditioneller Stifter des Kults, ist auch dabei tätig und unter Beihilfe von Engeln geht die Bekränzung in den Scharen der Andächtigen weiter. Dürer arbeitete mit einem alten Typus. In dem Büchlein der Rosenkranzbruderschaft des Jakob Sprenger, das 1476 in Köln erschien, findet man das Schema, wie es auch anderwärts noch auf Einzelblättern vorkommt: die Maria in der Mitte, rechts und links von ihr die Vertreter des geistlichen und des weltlichen Regiments, der Knabe gibt den Kranz dem Kardinal, die Mutter dem Kaiser, darüber zwei Engel mit einer Krone.

Das Rosenkranzbild (Prag, Kloster Strahow)

Das ist bei Dürer ebenso gehalten. Nun wollte er aber die Szene ins Feierlich-Großartige erheben, und dazu schuf er aus den Hauptpersonen eine Gruppe, die als mächtiges Motiv das ganze Bild beherrscht: Maria und die knieenden Figuren von Kaiser und Papst sind zum geschlossenen Dreieck zusammengenommen, von der Spitze geht die Linie beidseitig breit auseinander, die schwer schleppenden Mäntel ziehen sich bis an den Rand. Mit einem neuen Gefühl für Monumentalität sind die parallelen Kniefiguren beide in reinem Profil sich gegenübergesetzt. Zwischen ihnen ein lautenspielender Engel, dessen entschiedene 127 Diagonalbewegung um so stärker wirkt, als sie zu der Richtung des Kindes im Gegensatz steht.

Das Rosenkranzfest

Kolorierter Holzschnitt aus J. Sprengers Rosenkranzbruderschaft

(Köln 1476)

Hinter der Maria führt ein farbiger Teppich in die Höhe, die Versammlung aber setzt sich mit symmetrischen Accenten seitlich fort. Noch wirkt sie gotisch-gedrängt und an eine bestimmte Ökonomie in den Stellungen ist nicht gedacht, aber doch existiert schon ein Gefühl für Richtungsäquivalente: der dominierenden Horizontale antworten von den Seiten her die Vertikalen der Baumstämme. Auch hier, wie sonst, eine deutliche, im einzelnen aufgehobene Symmetrie.

In der Absicht auf monumentale Wirkung, die auf symmetrischer Ordnung ruht, kommt wohl Stephan Lochner mit dem Kölner Dombild von allen deutschen Quattrocentisten Dürer am nächsten. Lochner hat die Symmetrie seinem Stoffe, einer Anbetung der drei Könige, gewaltsam abzwingen müssen und der feierliche Eindruck ist in Köln nie mehr ganz vergessen worden, wie viel mehr aber gibt Dürer als bloße Symmetrie: zum erstenmal ist hier der Gedanke, mit einem zusammenhängenden figuralen Thema ein Bild zu bauen, in die deutsche Großkunst eingeführt worden.

Der Christusknabe zum Rosenkranzbild

(Paris, Nationalbibliothek)

Und mit was für Gestalten hat Dürer gebaut! Faltenwurf und Gebärde sind gleichmäßig über das Gewöhnliche hinausgehoben worden. Die Pracht 128 des breit und schwer fallenden Pluviale des Papstes ist ein höchst großartiger Versuch, die Draperie in italienischem Sinne monumental zu gestalten, und wenn man zu der Gebärde des Kaisers in der älteren Kunst nach Analogien sich umsieht, wird man bald innewerden, daß auch sie eine wesentlich neue Empfindung voraussetzt. Der Kopf des Kaisers – es ist der Kaiser Maximilian –, dessen Lebendigkeit einst ein Hauptruhm des Bildes gewesen ist, basiert merkwürdigerweise auf der Zeichnung eines Italieners (Ambrogio de Predis); der Papstkopf mit den Zügen Julius II. wird auf ein Münzbild des Caradosso zurückgeführt.Thausing I, 352. Die Zeichnung für Max, auf die Dürer seinen Namen und die Jahreszahl 1507 geschrieben hat, wurde von Lippmann fälschlich in sein Korpus der Dürerzeichnungen aufgenommen (L. 17): sie hat eine wunderbare (ganz undürerische) Melodie in dem Zusammenführen des Haares und der Profillinie. Zu den Händen ist die Naturstudie in der Albertina erhalten (L. 497) und zum Mantel des Papstes gibt es ebendort eine farbige Zeichnung (L. 494), die allerdings der Technik nach isoliert dasteht. Die Maria hat eine ganz frei wirkende Bildung nicht gewinnen können (der Kopf im Original völlig übermalt), im Gefält kommt es zu peinlichen Stockungen und die Restaurationen haben das Unglück vermehrt: das lahme Weißzeug beim Kinde ist eine grobe Entstellung des ursprünglichen Motivs. Das Kind selbst ist in der Absicht geschaffen, reiche Bewegung zu geben und zugleich den Körper in allen seinen 129 Gliederungen klar zu machen. Dürer ist hier fast italienischer als die Italiener selber. Es streift ans Pedantische, wie er den Akt sozusagen anatomisch präpariert, und der Natureindruck hat notwendig einigen Schaden nehmen müssen.Die etwas abweichende Studie zum Kind in der Nationalbibliothek in Paris (L. 332). Vielleicht liegt hier doch ein Einfluß älterer italienischer Maler vor. Cosimo Tura z. B. zeichnete seine Kinderkörper mit ähnlich übertriebenen Interpunktionen. Einheitlicher, unmittelbarer wirkt der lautenspielende Engel zu Füßen der Maria, wo Dürer in jenes Gebiet schwärmerischer Entzückung hinübergreift, das im Norden unbekannt war.Ähnlich, aber kaum zugehörig der aufwärtsblickende Kopf der Albertina (L. 496), ursprünglich auf einem Blatt neben dem abwärtsblickenden des Barberinischen Christusbildes. Ich brauche nicht zu sagen, daß es ein spezifisch venezianischer Typus ist, doch gleicht er weniger den Engeln des Giovanni Bellini, als denen des Palma. Künstler pflegten damals nicht wie heutzutage ihre Stimmungen in besonderen Bildern vorzutragen, diesem Engel aber, der 130 da zwischen ernsten Männern in stiller Seligkeit sich wiegt, hat Dürer gewiß Geständnisse eigenen heimlichen Glücksgefühles anvertraut.

Bei den Engelsköpfchen in der Luft sind ebenfalls venezianische Typen verfolgt. Die Verkürzung möchte bei diesen kugeligen Gebilden, deren Achsenstellung immer wechselt, leicht der interessanteste Gesichtspunkt gewesen sein. Einige haben etwas eigentümlich Konstruiertes, Maskenhaft-Leeres.Zeichnungen sind in größerer Anzahl erhalten. Im Louvre (L. 307-313), in der Pariser Nationalbibliothek (L. 333). Dazu die Kreidezeichnung in Bremen (L. 114).

Der Baumeister Hieronymus (Berlin)

Dafür werden wir dann in den Reihen der andächtigen Gemeinde durch reichliches Bildniswerk entschädigt. Den von Dominikus gekrönten Kardinal glaubt man als Domenico Grimani bestimmen zu können. In der Hauptmasse aber sind es natürlich Angehörige der deutschen Kolonie in Venedig, kaufmännisch-kluge, positivistische Köpfe, neben denen ganz am Rande rechts merkwürdig genug ein Künstlerkopf sich ausnimmt, der Architekt des deutschen Kaufhauses, Hieronymus von Augsburg. Es ist der Idealist in dieser Gesellschaft, etwas verwahrlost im Äußeren, mit außerordentlich durchgearbeiteten Zügen und jenem Charakter des Seherhaften im Blick, von dem man da spricht, wo die Augen Dinge sehen, die in der Sichtbarkeit nicht enthalten sind. Glücklicherweise besitzen wir noch die Zeichnung.L. 10. Von solchen Zeichnungen sind noch bekannt: der heilige Dominikus (L. 495), der Betende hinter dem Papst (L. 493) und nach Ephrussi S. 116 ist auch der Mann mit dem Rosenkranz hinter dem Kaiser in englischem Privatbesitz noch vorhanden. Der Blondkopf links zwischen dem Kardinal und dem Beter kommt als Einzelporträt nochmals vor auf einem Bilde in Hamptoncourt. In seiner Nähe hat sich Dürer postiert, im Prachtkleid und mit sonntäglicher Lockung der Haare. Die Hände halten den Inschriftzettel: Exegit quinquemestri spatio Albertus Durer germanus 1506.

Er war zufrieden mit sich und von den italienischen Kollegen, die ihm bisher aufsässig gewesen waren, meint er, er habe sie alle »gestillt und sie müßten eingestehn daß sie schönere Farben noch nie gesehen«.Brief an Pirkheimer vom 8. September 1506. Man könnte denken, Dürer habe venezianische Höflichkeiten nicht richtig taxiert, allein der Ruhm des Bildes als eines besonders farbenprächtigen klingt noch bis SansovinoSansovino, Venezia nobilissima, 1581, pag. 48 V. weiter, und einzelne erhaltene Partien, wie der Papstmantel, lassen auch in der Tat glauben, daß die Erscheinung einstmals etwas sehr Brillantes gehabt habe, was nicht ausschließt, daß diese Brillanz venezianischen Augen ein bischen barbarisch vorgekommen sein mag. In großen Massen ausgebreitet, wirken der Goldbrokat des Papstes, das Rot des Kaisers und das Blau der Maria gegeneinander.

Als Ganzes möchte man Dürers Werk am ehesten mit einer Tafel wie dem 131 großen Bellini von 1488 in Murano zusammenhalten, wo der Doge Barbarigo zu Füßen der Madonna kniet. Freilich wird jede Vergleichung sehr empfindlich bemerkbar machen, daß eine ruhige Festlichkeit weder in der Farbe noch in der Konfiguration erreicht ist. Überall steht noch das Zuviel der Wirkung im Wege und erst fünfzehn Jahre später bei den Entwürfen zu einem großen Präsentationsbilde von vielen Figuren, das leider nie ausgeführt wurde, kann man sagen, daß die venezianischen Eindrücke sich in ein äquivalentes Kunstwerk umgesetzt hätten.

Eng verwandt mit der Maria vom Rosenkranz ist die Berliner Maria mit dem Zeisig (1506). Das Bild glänzt in einer lauten Farbe, es ist das jubelnde Kolorit des venezianischen DürerKönnte man einmal die Anbetung der Könige von 1504 neben solch ein Bild der venezianischen Zeit stellen, so würde man wahrscheinlich erstaunen, wie unharmonisch Dürer plötzlich geworden ist.; merkwürdig, daß der Jubel so wenig ansteckend wirkt. Das Motiv an sich wäre gewiß nicht schuld: es ist ja sehr niedlich, wie der Knabe, der Mutter im Schoß sitzend, das Vögelchen auf seinem 132 Arm spazieren läßt und ihm den Schnuller vorenthält, den es pickend begehrt, allerliebst, wie der kleine Johannes in Begleitung eines Engels ein Sträußchen von Maiblumen bringt, das ihm Maria abnimmt – aber ist jemals ein Thema frostiger, akademischer abgewandelt worden als hier? Ist das noch derselbe Mann, der drei Jahre vorher den kleinen Kupferstich der säugenden Maria mit seiner ganzen Herzlichkeit gemacht hat? Hier ist alle Unmittelbarkeit verschwunden und alle natürliche Zusammenbewegung erstarrt. Maria trägt ihr Gesicht zur Schau und legt die Hand über das hochgestellte Buch und greift nach den Blumen, aber alles nur mechanisch, als ob es der Photograph so verlangt hätte; und das Kind sitzt ihr im Schoß, aber ohne Zusammenhang, und seine Bewegung ist bestimmt durch die Rücksicht, reich zu erscheinen und gleichzeitig alle Gelenke dem Blicke bloßzulegen. Es ist dieselbe Bemühung, die Natur zu rationalisieren, unter der schon der Christus des Rosenkranzbildes litt; etwas, wofür Venedig nicht verantwortlich ist, der Stich von Adam und Eva enthält ja das Prinzip schon vollkommen.

Für die Entwicklung der deutschen Kunst war es sehr wichtig, daß solche Übungen gemacht wurden: das augenblickliche Resultat aber ist unerfreulich. In der Berliner Galerie hängt nicht weit von diesem Dürer ein kleiner Altdorfer, eine Maria mit dem Kinde am Brunnen (1510), wo das Verhältnis 133 ins deutlichste Licht kommt: voll frischer und natürlicher Bewegung ist Altdorfer dem Dürer ebensosehr überlegen, wie dieser ihn an Klarheit des einzelnen Motives und in der Durchbildung des Struktiven übertrifft.Eine sehr richtige Würdigung des Bildes im Text zum Berliner Galeriewerk von Friedländer (Deutsche Schule S. 19 f.). Die Zeichnung zum Kind, L. 112 (noch wesentlich einfacher); zum Hemd des Kindes ist die Draperiestudie L. 500 teilweise benützt worden. Beim Kopf der Maria möchte man glauben, daß Cima mitgesprochen habe.

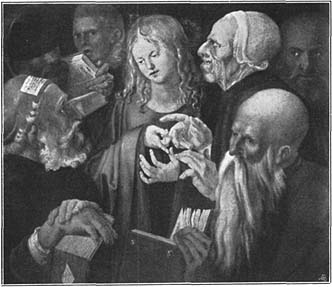

Christus unter den Schriftgelehrten (Rom, Galerie Barberini)

Daneben ist die Disputation Christi mit den Schriftgelehrten (1506; Rom, Galerie Barberini) ein bloßes Kuriosum. Durch die Beischrift, das Stück sei in fünf Tagen gemacht (Opus quinque dierum), hat Dürer so wie so gesagt, man brauche es nicht als ernsthaftes Bild zu nehmen.

Die Form ist oberitalienisch. Mantegna hat z. B. die Darstellung im Tempel so in Halbfiguren erzählt (Berlin), mit schwarzem Grund, und es scheint mir, als ob sogar die hintersten Köpfe bei Dürer direkt an jenes Bild anklängen. Dagegen ist die ruhige reliefmäßige Erscheinung unverstanden geblieben. Dürer schiebt Figur hinter Figur, so viel Köpfe eben Platz haben auf der Fläche. Das wirkt entsetzlich. Dazu die völlige Gesetzlosigkeit in den Kopfrichtungen. Bedeutsam aber ist, daß das Thema hier überhaupt psychologisch aufgefaßt ist. Es sind wirklich Figuren, die bei einer Disputation vorkommen könnten, und man merkt, wie der Charakterkopf zu einem selbständigen Wert gelangt ist. Man kann bei dieser Gelegenheit daran erinnern, wie viel Mühe sich Lionardo gegeben hat, die Typen menschlicher Gesichtsbildung und menschlicher Ausdrucksbewegung festzustellen. Fragmente dieser Studien sind damals Dürer bekannt geworden. Ich würde diese Anregungen nicht allzu hoch einschätzen, aber so auffallend es sein mag: der große nordische Zeichner des Individuellen ist erst in Italien zur Anschauung des ganz in sich geschlossenen Charakterkopfes durchgebrochen. Hier liegen die Anfänge zu den physiognomischen Arbeiten, die für den Heller Altar gemacht wurden. In der Fremde kommt man manchmal auf das Eigenste. So kann man auch in dem Greis vorn rechts mit kahlem Schädel und großem Bart eine Vorahnung des Paulustypus der vier Apostel erkennen.Mit Lorenzo Lottos Onophrius auf dem Bild der Galerie Borghese hat er nichts zu tun, wie B. Berenson Thausings Behauptung gegenüber mit Recht bemerkt hat. Dagegen basiert die Berliner Zeichnung L. 18 jedenfalls auf demselben Modell.

Der Christusknabe (Albertina)

Das zarte leichtgesenkte Lockenköpfchen des Christusknaben geht offenbar auf eine Zeichnung Lionardos zurück, deren Schmelz sich freilich in dem gröberen Stil Dürers verloren hat. Die Studie (Albertina, L. 499) sieht besser aus als die Malerei. Die allerschönste Zeichnung zum Bild ist aber die der Hände des Knaben (Braunschweig, Sammlung Blasius. L. 137): seine italienische Knaben 134 hände, die auf der Bildtafel ebenfalls knolliger und knorriger geworden sind. Indem sie dann mit den gleichartig behandelten Händen des antippenden Alten, der Christus in die Rede fällt, zusammenkommen, entsteht in der Mitte des Bildes ein merkwürdiger Komplex von zwanzig Fingern, die man etwa nach Analogie einer spätgotischen Astverschlingung an Becherfüßen oder Kirchenportalen beurteilen muß.Zu den alten Händen Zeichnungen in Braunschweig (Blasius), L. 136, und in der Albertina, L. 498.

Aber es gibt auch ernstere Stimmungen in der Zeit. Der kleine Dresdner Kruzifixus, datiert 1506 (wenn er wirklich hierher gehört), spricht sogar von einer ganz merkwürdigen Weihe der Passionsempfindung.

Christus hell vor dem schwarzen Grunde des Himmels. Nur am Meereshorizont ein gelber Streifen, tief unten sitzend im Bilde. Davor ein paar kleine überschneidende pfingstgrüne Birken. Tiefblaue Berge und dazu rotbraun eine Leiste am vordern Bildrand. Die langen Enden des weißen Lendentuches sprechen sehr laut. Sie bewegen sich im Winde wie ängstlich flatternde Vögel. In der nordischen Kunst spielen sie seit langem eine wichtige Rolle: der spätgotische Spielgeist hat sich ihrer bemächtigt, rauschend schlägt der Schwall des Tuches ums Kreuz in dem Blatt der großen Passion, kleinlich-dekorativ wie Kanarienvogelgezwitscher gehen die krausen Enden in der grünen Passion empor und der verwandten Zeichnung eines Kruzifixus von 1505 (Albertina, L. 490), hier aber ist die Linie ganz durchempfunden auf die tragische Stimmung hin. Das Heruntergehen gibt der Erscheinung den entscheidenden Charakter und es klingt wie Klage die Art, wie die zwei Enden wieder zum Körper sich zurückbiegen. Christus selbst blickt mit schmerzvoll geöffnetem Munde aufwärts: pater, in 135 manus tuas commendo spiritum meum, sagt die Inschrift. Das kommt hier zum ersten Mal vor. Das 17. Jahrhundert hat dann bekanntlich diesen effektvollen Typus zum Normaltypus gemacht.Es läßt sich nicht leugnen, daß dieser schlanke elfenbeinartig glatte Kruzifixus etwas Befremdendes hat. Auch ist die Jahreszahl in ihrer letzten Ziffer unklar und sieht wie 0 aus. Zugunsten Dürers und zugunsten des Jahres 1506 läßt sich die obengenannte Zeichnung der Albertina (L. 490) nicht entscheidend verwenden. Sie hat aber in der reinen Frontalität des Körpers Verwandtschaft. Dann möchte auch der Hinweis auf den Leidenskopf (L. 231) einen Teil des Mißtrauens zerstreuen: es ist eine Zeichnung von 1503 mit ähnlich geöffnetem Munde. Die Neigung zum Schlankern aber findet man auch in den spätern Abwandlungen des Adam- und Evatyps.

Indessen – es bleibt eine ungleiche und konsequenzlose Reihe die paar Bilder, die wir aus Venedig kennen, und es ist wenig gewonnen, wenn wir zwei, drei Porträtköpfe dazuziehen, die damals auf Bestellung entstanden, da sie neben den Köpfen des Rosenkranzbildes doch nichts Neues geben.Außer dem Bild in Hampton Court (1506) kommt in erster Linie der junge Mann in Wien (1507) in Betracht. Ich glaube aber, daß in Dürer damals Gedanken arbeiteten, die in den Bildern noch gar nicht recht zur Erscheinung kommen. Wie er's für sich ausgedrückt hat, weiß ich nicht, es dürfte aber etwas ähnliches gewesen sein wie das, was Goethe meinte, als er von Italien aus schrieb: »Ich möchte mich 136 nur noch mit den bleibenden Verhältnissen beschäftigen, hier ist Notwendigkeit, hier ist Gott.« Die Fortsetzung zeigt erst, wie sehr der Gedanke an die Gesetze, die allen natürlichen Bildungen zugrunde liegen, in Italien sich verfestigt hat. Daher die Gleichgültigkeit gegen alles, was durch Gemütsgehalt und Unmittelbarkeit des Ausdrucks ergreift: er wollte vor allem klar sein und ein Offenbarer des Gesetzmäßigen in der gewordenen Form. Die Spekulationen über die Proportionen des menschlichen Körpers und Kopfes werden fortgesetzt, die physiognomischen Variationen der Natur auf ihre Grundverhältnisse untersucht – man spürt die unmittelbare Nähe Lionardos.

Den vollkommensten Ausdruck dieser Stimmung finde ich in dem Münchner Selbstporträt. Es ist falsch signiert und falsch datiert »1500«, es gehört durchaus in den Zusammenhang der idealen italienischen Periode, gleichgültig, ob es nun noch in Venedig selbst oder nachher in Nürnberg gemalt wurde. Damit stimmt auch die Erscheinung des Dargestellten, der doch immerhin ein Mann von etwa 36 Jahren sein muß.

Ideales Selbstporträt

München

Das Bild beherrscht unsere Vorstellung von Dürer durchaus, das edle Gesicht mit den langfallenden Locken, der große Ernst der weitgeöffneten, ruhig blickenden Augen, die denkerhafte Stirn und die Fülle sinnlicher Empfindung in dem lebhaft geschwungenen, vollen Mund. Trotzdem hat man immer gefunden, daß dem Kopf das überzeugend individuelle Gepräge fehle. Und es genügt eine Vergleichung mit den älteren Selbstporträts, um zu erkennen, wie wenig Dürer hier auf die Nachbildung des Wirklichen ausgegangen ist. Er malt sich nicht, wie er war, sondern wie er sein wollte. Die großen Augen hat er nicht gehabt; die seinigen waren kleingeschlitzt, sie lagen flach und die Brauen gingen in hohem Bogen drüber hin. Hier ist alles im Sinne des Bedeutenden umgebildet. Neuerdings ist denn auch nachgewiesen worden, daß die Proportionen mit den Normalproportionen Dürers übereinstimmen.L. Justi. Konstruierte Figuren &c. S. 49.

Und nun wirkt sehr stark die Einstellung des Kopfes in die reine Vertikale mit reiner Frontansicht. Die Haare, die in langen feingeringelten Strähnen fallen, verstärken den Eindruck des Feierlich-Stillen, auch sie sind Kunst und nicht Natur. Der Umriß läuft ganz gleich auf beiden Seiten, seine eigentliche Wucht aber bekommt der Kopf dadurch, daß er mit den begleitenden Locken das Bild in seiner ganzen Breite füllt. Es ist das gleiche Prinzip wie in der Komposition des Rosenkranzbildes.

Die Lichtführung scheint der Art gewesen zu sein, daß die eine Wange ganz im Halblicht lag. Jedenfalls ging die Absicht auch hier auf das Ruhige. Was 139 man jetzt sieht, ist nicht mehr maßgebend. Eigentümlich die Abschneidung des Schattens am Nasenflügel.

Von den Händen ist nur eine sichtbar (im Bild die rechte, eigentlich aber die linke, da es sich um ein Spiegelbild handelt), sie greift lässig in den Pelz, eine italienische Bewegung, die aber hier etwas Starres, fast Krampfhaftes erhalten hat. Der Ruhm der Schönheit von Dürers Hand, den Zeitgenossen uns überliefern, ist immerhin ein spätgotischer Ruhm. Das Kostüm entspricht dem aus dem Rosenkranzbilde.

Man nennt die Freude an der eigenen Persönlichkeit einen Grundzug der Renaissance. Hier ist aber mehr als das: die Steigerung des Individuellen zu einem Idealen. Das Porträt wirkt wie ein Selbstbekenntnis, wie ein Programm. So hat noch nie ein nordischer Mensch uns angeblickt. Man findet etwas Christusmäßiges darin. Daß Dürer im Typus so hoch greifen konnte, wäre ohne Italien nicht möglich gewesen.

Aus dieser Gesinnung heraus erwartet man nun ein allgemeines Emporführen der Typen in der deutschen Kunst, daß die himmlischen und die irdischen Figuren einen bedeutenderen Inhalt bekämen, daß alle Szenen der biblischen Historie im Sinn einer neuen Humanität umgebildet würden. Man erwartet, daß Deutschland groß empfinden lernte.

Es beginnt auch wirklich in dieser Zeit die Reihe der »großen Gemälde«, allein der Ertrag bleibt hinter der Erwartung zurück. Es sind nur wenige Stoffe, die Dürer in die Hand bekam; er behandelt sie mühsam und zögernd, so daß ihm selbst der Mut entsinkt, auf dieser Bahn großer Malerei fortzuschreiten, und vielleicht fühlte er auch, daß seine Empfindung doch noch nicht ganz reif war, um zu einer völligen Ausgleichung zwischen Form und Inhalt zu gelangen. Die besten Früchte sind erst später, und auf einem andern Feld, aus dem Boden der graphischen Kunst gewachsen.

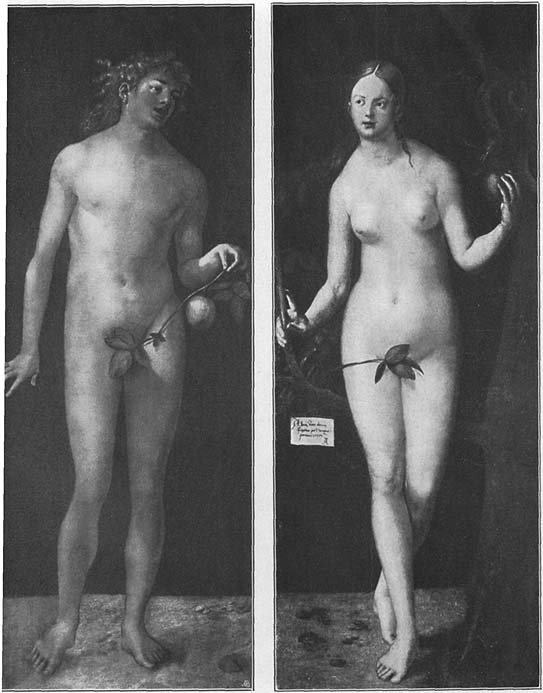

Das erste Menschenpaar

Madrid, Prado

Was er zunächst angriff, als er wieder in Nürnberg saß, war die nackte Figur. Das Problem des Adam- und Eva-Stichs sollte auf einer höhern Stufe weitergebildet werden. Es gelüstete ihn nach dem lebensgroßen Maßstab und es sollte ein Menschenbild werden in der Totalität der natürlichen Erscheinung, d. h. farbig und nicht in bloßer Linienabstraktion. Es entsteht die große Doppeltafel des ersten Menschenpaares, datiert 1507 (Madrid, Prado).Alte Kopien in Mainz und Florenz. Zeichnung zum Arm der Eva L. 164 (Berlin). Wieder liegen der Bildung zum voraus festgesetzte Proportionen zugrunde – der bloße 140 zufällige Einzelfall erschien ihm wertlos –, aber es sind andere Proportionen als ehedem, schlankere, leichtere: die Vorstellung vom schönen Menschen hat sich für ihn geändert.L. Justi, Konstruierte Figuren &c., S. 13, 19. Die Konstruktion ist allerdings nicht erhalten und mit andern bekannten Proportionsschematen läßt sich nur eine teilweise Verwandtschaft feststellen. Und dann brachte er einen neuen Begriff mit von der Formenharmonie in einem vollkommenen Körper, daß die Tonart durchgehen müsse in allen Gliedern. Die Eva von 1504 in ihrer Zusammenstückung mag ihm unleidlich vorgekommen sein. Einen Körper als etwas Ganzes und Einheitliches durchzuempfinden, das hatte er in Italien gelernt, und alsbald sieht man auch eine neue zusammenhängendere Bewegung die Teile durchdringen, daß alle Formen zusammenklingen wie eine Musik. Die starre Frontalität ist überwunden, die Figuren rühren sich ohne Ängstlichkeit vor dem messenden Zirkel, Konstruktion und natürliche Bewegung erscheinen nicht mehr als Gegensätze. Und auch darin ist er freier geworden, daß er dem »antiken« Schema der Formenerklärung sich nicht mehr bedingungslos überantwortet. Ohne das Typische aus den Augen zu verlieren, wird er in diesem großen Bild entschieden naturalistischer, als er es im Stich gewesen ist. Sieht man aber auf die Art der Bewegungsmotive, so ist gar kein Zweifel: Dürer hat vor der italienischen Reise stärker »antikisiert« als nachher. Die Eva ist ganz im Sinne nordischer Schönheit bewegt.

Die Figuren stehen vor schwarzem Grund, wofür schon im Paumgärtneraltar ein Beispiel vorliegt.Auch in den Zeichnungen liebt Dürer den schwarzen Grund. Der starke Tongegensatz hat den Vorteil, die Gestalt als Ganzes zusammenzuhalten, so daß auch einzelne kompliziertere Lichtführungen (wie die am linken Arm des Adam) sie nicht »aus der Fassung« bringen. Die Flächen- und Linienbehandlung ist aber auch an sich sehr ruhig und groß. Will man die Stillung gegenüber früher an einem bestimmten Fall messen, so vergleiche man die Zeichnung der Blattzweige.

Leicht, schwebend tritt Adam heran, durchaus kunstmäßig erfunden im Kontrapost der Glieder, aber die formale Wirkungsrechnung verbirgt sich hinter dem sehr lebendigen Ausdruck. Es ist eine durchgehende Bewegung, wie sich die Gestalt auf den Zehen hebt, der Oberkörper sich vorschiebt, der Kopf begehrlich blickt und die Hand zwar noch nicht greift, aber den Reiz in den Fingerspitzen spüren läßt.Wie Dürer zu dem Gestus kam, lehrt die mit dem Adam zusammenhängende Zeichnung eines Mannes der Sammlung Bonnat (L. 351), wo bei prinzipiell gleicher Gliederverteilung die erhobene Hand eine Keule hält, die gesenkte an den Rand eines Schildes faßt. Komisch dann nur das kokett-zierliche Halten des Schamzweiges, das einzige retardierende Motiv.

143 Eva ist erst recht zierlich. Durch das Hintereinandertreten der Füße geht die schlanke Gestalt auf punktartig schmaler Basis empor. Der lange Torso erinnert an ältere deutsche Schönheitsformeln. Doch fehlt der Typus auch in der venezianischen terra ferma nicht, nur haben die einheimischen Künstler ihn fast ganz beiseite liegen lassen.

Die Köpfe sind Ausdrucksköpfe im Sinne des 16. Jahrhunderts, dem die ältere Kunst als eine stumme Kunst erschien. Die Benützung venezianischer Studien ist wahrscheinlich, es wird sogar eine direkte Beziehung zwischen dem Kopf der Eva und der oben abgebildeten Zeichnung aus Venedig anzunehmen sein.

Noch eine andere weibliche Ansdrucksfigur ist damals entworfen worden: eine Lucretia (Zeichnung von 1508, L. 516)Als Bild wurde sie erst 1518 vollendet (München). Die Zeichnung zu dem veränderten Arm (L. 515) doch wohl auch schon 1508 zu setzen.. Dort die Verführung, hier die Verzweiflung. Die Romanen haben das aufgebracht, tragische Rührung mit dem Nackten zu verbinden und es ist eines der Themata, nach denen der Norden am begierigsten griff. Dürer gibt diesmal keine Figur von nachweisbarer Konstruktion, möglich, daß ein venezianischer Akt zugrunde liegt, doch ist das Individuelle offenbar stark übergangen. Der Wert der Figur liegt in den unteren Partien: wie die Beine stehen, ist sehr fein durchempfunden. Für das Pathos einer Lucretia ist die Gesamtbewegung dagegen ganz unzulänglich. Was hat Baldung in ähnlichen Fällen – wenn der Tod ein junges Weib anfaßt – für Motive gefunden! Dürer verhehlt nicht, daß im Grunde nur der Körper als Gewächs ihn interessiert hat. Daher die lahme Selbstmörderin dieser Zeichnung. In der Bildausführung ist dann nochmal Wasser zugegossen worden und die veränderte Haltung des Armes mit dem Dolch macht zwar die Sache deutlicher, zerstört aber den schönen Rhythmus der ursprünglichen Figur.

Die Marter der zehntausend Christen (Wien)

Gleichzeitig hatte Dürer ein Bild in Arbeit, wo der gewaltsame Tod in Masse vorkam: die Marter der zehntausend Christen unter König Sapor, eine Bestellung des Kurfürsten von Sachsen (Wien). Statt des Einen das Viele, das Allzuviele! Insofern ist es ein deutsches Bild: die Figurenisolierung behält für den Nordländer immer etwas Fremdartig-Kahles; er will die Menge und die Menge mit der Umgebung zusammen; der malerische Instinkt setzt sich dem plastischen Instinkt entgegen. Bei dieser Massenhinrichtung im Grünen kreuzt sich beides. Es entsteht das Unnatürliche einer vielköpfigen Menge, wo jede Figur für sich plastisch interessant gemacht und genau durchgebildet ist und doch nicht für sich gesehen werden kann. Bilder der Art meinte Michelangelo mit seinem Verdikt: die Deutschen stellten auf ihren Bildern viel zu viel dar, einen Haufen von Figuren, wo eine allein genügte, ein Bild zu füllen.

144 Man bedauert Dürer, daß er einen solchen Stoff habe behandeln müssen. Ich fürchte mit Unrecht. Er hat lange und mit Hingebung an dem Bilde gearbeitet und fand es gut. Zum Zeichen seiner Zufriedenheit malte er sich selbst ins Bild hinein, in ganzer Figur, zusammen mit Freund Pirkheimer, der inmitten der Schlächterei eine komische Bewegung des Bedauerns macht. Das Inschriftfähnchen aber gibt nicht nur Namen und Jahr: Albertus Dürer 1508, sondern fügt stolz die Volksbezeichnung alemanus hinzu: ein Deutscher hat das gemacht!Die gleiche Inschrift auf dem Helleraltar und vorher bei der Eva und im Rosenkranzbild (germanus). Erst im Allerheiligenbild signiert er bezeichnenderweise wieder als Noricus.

145 Dürer nahm den Stoff rein von artistischer Seite: Nacktes, Bewegung, Verkürzung, Reichtum ohne Unklarheit, Bewältigung des großen Raumes mit sicherer Handhabung der perspektivischen Verkleinerung.

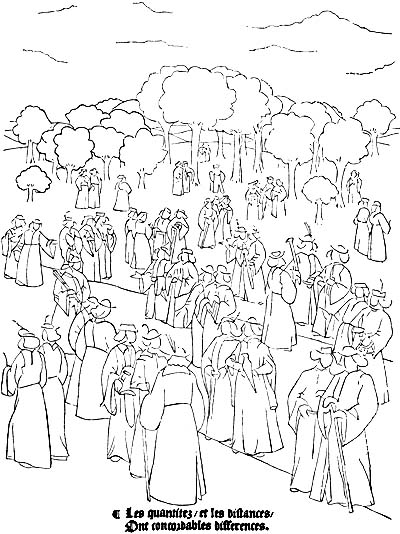

Bei diesem letzten Begriff bleibe ich stehen. Die ältere Kunst scheut sich vor der Verkleinerung oder springt vom Großen gleich auf das ganz Kleine. Hier ist die Erkenntnis verwertet, daß zwischen Entfernung und Größe des Objekts ein gesetzmäßiges Verhältnis bestehe und daß diese Figurenperspektive der 146 Raumillusion sehr gute Dienste leisten könne. Er schöpfte dabei direkt aus dem Musterbuch des französischen Perspektivikers Viator (Jean Pélerin), der schon bei Anlaß des Marienlebens einmal genannt werden mußte, ja, die Komposition ist genau nach dem Schema Viators entworfen.

»Les quantitez et les distances

ont concordables différences.«

Die Figuren des Mittelgrundes stehen zu denen des Vordergrundes im Verhältnis von 1:2. An der Stelle, wo Dürer sich selbst hingezeichnet hat, als Träger des Größenmaßstabes, steht sogar bei Viator eine ganz ähnliche Gruppe.

Jean Pélerin, Perspektivische Musterzeichnung

Es gibt einen frühen Einzelholzschnitt (B. 117) mit dem gleichen Stoffe und es ist lehrreich, gerade unter diesem Gesichtspunkt ihn zu vergleichen, wie die Verkleinerung noch nicht gesetzmäßig, d. h. nicht im Sinne der Raumwirkung gehandhabt ist. Dem Gemälde unmittelbar vorangehend die Zeichnung von 1507 (Albertina, L. 504). Hier läßt sich kontrollieren, wie Dürer im letzten Moment noch klärt, Bewegungen steigert und die Motive verflicht. Man muß gut zusehen, wenn man die einzelnen Themata herausschälen will: die Enthauptung des Knieenden, die Tötung des Liegenden mit dem Holzschlegel usw. So reich ist noch kein Bild in Deutschland komponiert worden, schade, daß es so zerstückt wirkt, so zersetzt, daß Dürers rhythmisches Gefühl so ganz zerbrochen ist.

Krönung der Maria (Frankfurt)

Nach dem Stich von E. Klimsch

Aber nun kommt das große Werk, zu dessen Vollendung Dürer alle Segel aufgespannt hat und dem er eine Dauer von Jahrhunderten zu sichern wünschte: die Krönung der Maria mit den Aposteln am Grabe. Ein Stoff von dem bedeutendsten Gehalt, dessen Darstellung – in Figuren von halber Lebensgröße – die monumentalste Form verlangte. Die Zeit war da für die große Empfindung. Man hatte es genug und übergenug das Feine und Süße, man verlangte nach der tiefern Erschütterung. Die bloße Wirklichkeitsmalerei hatte das Erstaunende verloren, man ersehnte eine neue Idealität. Dürer war bereit, sie zu geben.

Der Auftrag kam von dem Frankfurter Kaufmann Heller, mit dem Dürer in alten Beziehungen stand. Während der Arbeit ist viel hin und her geschrieben worden, das Werk wurde beträchtlicher und infolgedessen auch teurer, als der Besteller sich's vorgenommen; der fertigen Tafel gibt Dürer 1509 noch seine guten Wünsche mit. Aber sie haben nichts geholfen: von den Dominikanern in Frankfurt 1615 an den Kurfürsten Maximilian nach München verkauft, ist sie dort (vermutlich erst zu Anfang des 18. Jahrhunderts) zugrunde gegangen. Wir sind auf eine schwache Kopie des Jobst Harrich angewiesen, die in Frankfurt das Original ersetzen sollte. Auch die Flügel sind noch dort, doch sind sie nur Gesellenarbeit. Nur die kleinen Stifterbildnisse gelten als eigenhändig.Gegen die Färbung der Kopie hat man Grund, bedenklich zu sein. Wenigstens ist die Paumgärtnersche Anbetung des Kindes (in derselben Sammlung) farbig ganz willkürlich behandelt. Unsere Abbildung, die sorgfältig ist, aber charakterlos, gibt leider gar keine Vorstellung von der Bedeutung der Farbe. Paulus muß weiß herausleuchten.

147 Es ist eine Doppelszene: eine himmlische und eine irdische. Das Schwergewicht liegt unten bei den Aposteln. Aber nichts gibt das Plötzliche, den Eindruck, den das Wunder des leeren Grabes auf die Umstehenden machen muß. Dürer ist allem Naturalismus der älteren Kunst aus dem Wege gegangen. Lauter statuarische Gestalten in tektonischer Ordnung. Damit sucht er zunächst seinem Bilde die ideale Stimmung zu geben. Wie zwei mächtige Pfeiler sind die Figuren des Vordergrundes hingesetzt, Petrus und Paulus: ungleich unter sich, der eine stehend, der andere knieend, aber durchaus beherrschend, in gleichen Abständen vom Rand. Die übrigen Apostel, die mit rasch eintretender perspektivischer Verkleinerung sich anschließen, sind ebenso gleichmäßig verteilt, fünf rechts, fünf links. Da, wo Petrus kniet und eine Gleichgewichtsstörung droht, ist einer der fünfe bis in die Mitte vorgezogen worden. Eine solche Komposition war in Deutschland noch nicht gesehen worden: man kannte die Symmetrie, d. h. die Gleichheit der Flügel um eine gegebene Mitte, aber nicht diese Gesetzmäßigkeit bei unbezeichneter Mitte. Und nun gar bei einem bloß erzählenden Bilde! Das ist der Begriff von monumentaler Komposition, den Dürer in Italien 148 gewonnen hatte. Er sieht das Große nicht mehr bloß im einzelnen Motiv, das man da oder dort einschaltet, sondern in der Gesamtanlage. Jetzt erst gibt es entschiedene Über- und Unterordnung im Bilde, führende Themata, eine Rechnung mit Kontrasten im großen. Das Rosenkranzbild wirkt noch ungegliedert neben dem Heller-Altar. Aber eben dieses Rücksichtnehmen auf die Erscheinung ist auch die Gefahr. Die deutsche Kunst ist furchtbar empfindlich gegen die Schaustellung der bloßen Form. Auch hier – wer wollte sagen, daß das Formengerüste ganz gedeckt sei durch die Sache? Und dazu kommt dann jener verhängnisvolle Ehrgeiz, mit den Italienern im plastischen Reichtum zu wetteifern. Bis zu den hintersten Figuren soll jede einzelne durch Wendung und Gebärde wieder interessant sein, und dabei kühlt sich die Empfindung natürlich rasch ab.

Gewandzeichnung zum Paulus. Berlin.

Aber nun in den Hauptfiguren – was für denkwürdige Anstrengungen, das große Sein zu geben! Paulus ist als die bedeutendste Persönlichkeit herausgehoben: kein italienischer Schwung, nicht die grandiose Freiheit der Bewegung wie bei einem Bartolommeo, sondern das felsenschwere Dastehen. Das Gewand bricht sich in zähen Falten. Es ist etwas furchtbar Ernstes, Mühsames, Haftendes in diesen Formen. Eine langsam, aber unbeugbar wirkende Gewalt. Der Kopf hat es schwer, daneben zur Geltung zu kommen. Man merkt auch, er ist nicht im gleichen Zusammenhang, nicht aus demselben Teig geformt. Dürer pflegte die Teile einzeln zu modellieren und dann erst zusammenzusetzen. Aber auch der Grad der Idealität ist nicht derselbe. Der Rock ist großartiger als der Mann. Man lernt hier ahnen, was für eine Kraft Dürer aufwenden mußte, um über das Gemeinbürgerliche hinauszukommen. Nicht daß er abhängig gewesen wäre vom Modell: es sind nach einer bestimmten Seite des Ausdrucks durchgebildete Typen dabei, aber was wirkt, ist doch mehr die Intensität des Individuellen als die Größe der Charaktere. Keiner ist jemals der Arbeit der Natur in der Buckelung von Stirnen, in raubvogelmäßig gebogenen Nasen, in den Krümmungen von Jochbein und Kinnlade mit zäherem Drang des Nacherlebens nachgegangen als Dürer, und in machtvollen Greisenköpfen rührt er auch hie und da ans Erhabene, aber dann überläßt er sich wieder ganz dem Bloß-Sonderbaren und sucht seine Apostelköpfe da, wo die Natur in der individuellsten Ausbildung des Kleinlichen sich gefallen hatte. Es sind merkwürdige Widersprüche, daß dem großen italienischen Bildschema Figuren eingefügt werden wie jener bocksbärtige alte Schneidergeselle – einen wahnwitzig superklugen, spitälerischen Kopf nennt ihn R. Vischer –, zu dem die Albertina die Zeichnung besitzt.

Apostelkopf, Modellzeichnung (Albertina)

Dürer muß ihn sogar ganz besonders lieb gehabt haben, denn er bringt ihn später noch einmal auf dem schönen Blatt einer Versuchung des Antonius von 1521 (L. 576), allerdings hier in einem Zusammenhang, der eine leise Komik erlaubt. Bei andern Personen greift er 151 wohl höher, aber dann passiert es wieder, daß ihm der Artist einen Streich spielt, in der Art der Ansicht. Das heißt, Dürer gibt Verkürzungen, wo er seine ganze Meisterschaft einsetzt, aber ohne Gefühl dafür, daß gewisse Ansichten einen Kopf unwürdig erscheinen lassen. Ich rechne dahin den Kopf des Petrus, und auch die Bewegung des Paulus ist schlecht geeignet, einen höhern Eindruck aufkommen zu lassen. Ein moderner Beobachter würde das Modell (Abb. s. unten) am ehesten unter dem kleinbürgerlichen Reisepublikum in der Sixtinischen Kapelle finden können, beim Frohndienst vor der Decke Michelangelos; im Bild ist die Physiognomie allerdings etwas veredelt worden, allein die Verkürzung blieb.

Modellzeichnung zum Paulus (Berlin)

Die höchste Idealität in diesem Werke – nach unserm Gefühl– gibt Dürer nicht bei den Aposteln und auch nicht in den himmlischen Majestäten, sondern in den jugendlichen Figuren der Engel. Es ist die Schönheit, die frisch immer wieder aus dem Schoße der Natur hervorkommt. Ob die hier beigefügte Zeichnung (L. 247) Original ist, steht mir nicht völlig außer Zweifel, jedenfalls bezieht sie sich auf jenen Cherubim, den Christus zum Schemel seines Fußes macht.

Engelkopf (Britisches Museum)

Zu keinem Bilde gibt es so viele Zeichnungen wie zum Hellerschen Altar: Köpfe, Hände, Füße, Gewänder,Es sind 19. Ich zitiere sie nach Sammlungen geordnet: Berlin L. 19-23, Bremen L. 115, 116, London L. 247, Louvre L. 314, Albertina L. 506-514. Die Zeichnung vom Ganzen in der Sammlung Bonnat (L. 354) kann ich nicht für original halten. aber kein einziges Blatt, wo eine Gesamtbewegung durchprobiert wäre, wo der Versuch gemacht wäre, für das Emporschauen des Paulus oder das Sich-Niederwerfen des Petrus die sprechendste Linie zu finden. Das ist kein Zufall. Schon den Zeitgenossen fiel es auf, daß Dürer mit lauter Einzelelementen baute. Camerarius spricht davon: es sei ein Wunder gewesen, wie er alle Teile einzeln zeichnete, und nachher doch alles zusammenstimmte.In der Vorrede zur lateinischen Ausgabe des Proportionswerkes. 152 Wirklich gibt es auch für das Ganze keine Studien, wo die Verbindungen der Figuren geprüft worden wären, bis der selbstverständliche optische Zusammenhang und der vollkommene Fluß erreicht ist. Ob man es aber nicht merkt? Ob dies Nebeneinander bei Dürer und die Einzelbewegung nicht doch etwas Ungefüges eben deswegen behalten hat?

Selbst in der oberen Gruppe, bei wenigen Figuren, wird man einen freiern Zug entbehren. Andere haben die himmlische Krönung schwungvoller behandelt, mit einem prachtvollen Sturm der Linie, aber das ist nun einmal Dürers Sache nicht. Neben einem Baldung Grien wird er immer bedächtig, zurückhaltend, manchmal pedantisch erscheinen: seine Stärke liegt in der Durchbildung der Form. Nimmt man allein die Gewänder, so steckt darin eine Kraft der Polyphonie, daß man kaum mehr etwas anderes daneben sehen kann, wie es Leute gibt, denen neben Sebastian Bach alle übrige Musik leer vorkommt.

Und dann hat die Bewegung doch eine seltene Art von Nachdruck und Bedeutsamkeit. Allgemein verlangte man jetzt nach der stärkeren Gebärde. Die Krönungen des 15. Jahrhunderts, wenigstens in seiner näherliegenden Hälfte, 153 kamen den Leuten etwas gar zu zimperlich vor: Christus soll sich mächtiger recken und der Krönungsgestus soll größer aufgreifen. Hier ist Kraft und Gehaltenheit beisammen. Die führende Christusgestalt ist mit nacktem Oberkörper gebildet. Er faßt mit beiden Händen. Was den Eindruck bestimmt, ist die festgehaltene Vertikale bei starker Wendung des Leibes. Gott-Vater begleitet die Aktion mit größerer Gelassenheit und bei Maria ist Dürer in deutschem Sinne über das Weiblich-Befangene, fast möchte man sagen Hausmütterlich-Verlegene, nicht hinausgegangen.

Das Hellersche Krönungsbild ist zweifellos die brillanteste Frucht der italienischen Reise. Eigentlich muß man sich aber wundern, daß neben der Historie kein Repräsentationsbild gezeitigt wurde. Das war doch die eigentümliche Note venezianischer Kunst: das stille repräsentative Dasein mit der feierlichen Resonanz eines einfachen Architekturmotivs. An Anlässen hätte es doch auch in Deutschland nicht gefehlt. Marien und Heilige brauchte man fortwährend. Die Gründe liegen offenbar tiefer, daß Dürer auf die Nischen- und Hallenkomposition nicht eingegangen ist: das Zusammenempfinden von Figur und gestaltetem Raum war ihm versagt. Die nordische Phantasie überhaupt ist eine malerische und keine architektonische Phantasie.

Paulus in der Halle (Berlin)

Indessen fehlt es nicht ganz an Anläufen in dieser Richtung. Vor allem merkwürdig erscheint mir der Entwurf zu einem Paulus, in einer Bogenhalle 154 sitzend (L. 183). Die Einrahmung zeigt, daß es sich um einen Bildentwurf handelt. Der Heilige streng frontal, der Mantel auf der Bank nach beiden Seiten breit auseinandergenommen, die Bogendurchsichten auf die reizvollste Weise mit Landschaft gefüllt. Die Zeichnung muß der allerersten Zeit nach der Rückkehr von Venedig angehören.Es gibt eine Kopie davon von Elsner, die ebenfalls als beweisend für eine solche Datierung angezogen werden kann. Vgl. Bruck, Kurfürst Friedrich der Weise, S. 193. Taf. 21. Wie schade, daß es bei der bloßen Zeichnung blieb.

Das große Bild der Maria mit der SchwertlilienDas bekannte Exemplar im Rudolphinum in Prag, ein zweites besseres, dessen Originalität aber auch bestritten ist, im Doughty House in Richmond. Vgl. Dürer Society, vol V. 1902, und Sturge Moore, A. Dürer 1905, pag. 212. ist keine Entschädigung. Die künstlerische Fragestellung ist hier viel gleichgültiger. Dürer scheint selbst nicht allzu viel davon gehalten zu haben, sofern man wenigstens mit Recht die im Briefwechsel mit Heller erwähnte Maria mit unserm Bild gleichsetzt.Brief an Heller vom 24. Aug. 1508.

Von 1511 gibt es dagegen die Zeichnung einer thronenden Maria mit Heiligen im geschlossenen Raum (Albertina, L. 521), die wieder ganz italienisch ist der Absicht nach. Mehr binnenländisch gedrängt als venezianisch locker, und im ganzen von sehr ernster Wirkung. Die Paare der Heiligen eng zusammengenommen, ein Hintereinander mit starker Verjüngung. Von den Kreuzgewölben hängt eine italienische Ampel.

Auch hier wissen wir nichts von einer Bildausführung und nur insofern könnte man sagen, die Skizze sei für die Malerei nicht verloren gegangen, als sie mit einer zweiten Zeichnung (Berlin, L. 31) zusammenhängt, die dem Hans von Kulmbach für sein Bild in der Sebalduskirche zu Nürnberg, das Tuchersche Triptychon, als Vorlage gedient hat. Der Zusammenhang bezieht sich aber nur 155 auf das Stoffliche einzelner Figuren, der Bildsinn der zweiten Komposition ist ein ganz anderer und entfernt sich in der flächenhaften Aufreihung der sechs Heiligen von den modernen italienischen Mustern durchaus.

Anbetung der Dreifaltigkeit (Allerheiligenbild)

Wien

Im ungestalteten Raum, nicht im gestalteten, feiert die Kunst Dürers ihren eigentlichen Triumph: erst den zahllosen Scharen des Allerheiligenbildes gegenüber scheint er seine ganze Freiheit gewonnen zu haben.

»Allerheiligenbild« sagt man nach Thausings Vorgang, weil die Kapelle, für die es der alte Rotschmied Landauer bestellte, allen Heiligen geweiht war, die alte Bezeichnung aber war deutlicher: Anbetung der hl. Dreifaltigkeit. Die Welt, geordnet nach geistlichem und weltlichem Stand, betet die geoffenbarte Gottheit an, Männer des Alten Testamentes und heilige Frauen des Neuen erscheinen in gesonderten Zügen, Engelchöre assistieren und all das vollzieht sich in den Wolken hoch über der Erde.

Man möchte sich dies Bild gerne als eine Vision denken, die Dürer in einer großartigen Landschaft empfangen hätte; man möchte gerne glauben, daß er auf abendlicher Wanderung, wo der See tief unter ihm lag im letzten Licht des Tages, die Lüfte mit einem Mal sich habe füllen sehen, daß ihm das große Geheimnis der Erlösung leibhaftig sichtbar geworden sei, Gott Vater mit dem Gekreuzigten und daß in rauschenden Scharen die Heiligen des Himmels herbeigeschwebt wären und Stellung neben dem dreimal Heiligen genommen hätten und in der Tiefe als eine ideale Gemeinde, unübersehbar, die Menschheit, der zuliebe das Ungeheure gelitten worden war.

In Wirklichkeit ist es wohl nicht so gewesen, aber es bleibt eine recht eigentümlich nordische Vorstellung, die Anbetung der Dreifaltigkeit als eine große Lufterscheinung zu denken. Der Vergleich mit Raffaels Disputa in den vatikanischen Stanzen liegt nahe, weil der Stoff ein ähnlicher ist, für Raffael aber war es eine selbstverständliche Voraussetzung (ganz abgesehen von den besonderen Forderungen der Bildwand), mit dem festen Boden anzufangen, darauf die Hauptszene zu entwickeln und erst dann den Kranz der ruhig thronenden Himmlischen folgen zu lassen. Bei Dürer liegt die Erde tief unten, der Beschauer selbst ist auf einen idealen Standpunkt entrückt, so daß ihm das Wunderbare nah und das Gewohnte fern erscheint und der Anblick gewinnt dadurch etwas Phantastisches. Man mag sich daran erinnern, wie Altdorfer diesem Motiv frappante Wirkungen verdankt, im 17. Jahrhundert haben es dann auch die Italiener stark ausgebeutet.

Die Figuren erscheinen nicht in geschlossenen Reihen, übersichtlich, zählbar, sondern als wogende Massen, ein weithin zitterndes Gewimmel von Köpfen. Das Bild umschließt einen ungeheuren Rauminhalt. Man muß an ähnliche Situationen der Apokalypse zurückdenken, z. B. an die zweite Vision (B. 63), 156 um das recht zu schätzen. Wie man Heiligenscheine ursprünglich nur als stehende Scheiben auf die Fläche zu bringen wußte und dann erst sie liegend, d. h. verkürzt, darzustellen wagte, so ist hier der Kreis der Menschen nicht mehr nach der Höhe zu entwickelt, sondern in die Tiefe des Raumes hineingezogen. Eine rastlos flutende Bewegung und doch im ganzen eine feierliche Stille.

Es ist eine Komposition, wo nicht auf jede einzelne Figur gerechnet ist, aber die Hauptpunkte sind in ein festes System eingebunden. Dominierend innerhalb der konzentrisch zusammenklingenden Kurven die Vertikale der Trinitätsgruppe. Sie entfaltet sich in strenger Frontalität, der weit ausgebreitete Mantel macht sie als Masse bedeutend und obwohl sie nicht in die untere Gruppe reicht, wird auch hier noch in der Kreisformation die Zentralachse respektiert. Die Führer der menschlichen Gemeinde von rechts und links her sind der Kaiser und der Papst, letzterer vor allen im langen Zug der Falten eine grandios empfundene Gestalt. Sie stehen sich diagonal gegenüber und man kann keinen von seinem Nachbarn ganz trennen: das Motiv des Kaisers vollendet sich erst in der Figur des knieenden Königs, zu dem er spricht, und die Linie des Papstes wird erst weihevoll durch die Parallelbegleitung des Kardinals. Der Kardinal aber seinerseits wendet sich um, um mit ermunternder Gebärde den knieenden Stifter heranzuholen. Es ist ein Dienst, den er dem Beschauer erweist. Die ältere Kunst hätte in einem solchen Falle nicht daran gedacht, daß das Auge geführt werden muß. Der greise Stifter aber ist eine Profilfigur von ergreifender Schlichtheit: ein armer Mensch, der plötzlich aufgerufen wird, hereinzukommen in den Himmelssaal.Zeichnung zum Kopf in Berlin, L. 75.

Wir kennen einen Entwurf zu dem Bilde aus dem Jahre 1508 (Chantilly, L. 334). Er ist einfacher, aber auch uninteressanter. Das Motiv der Landschaft war von Anfang an da, sogar ursprünglich mit größerer Bedeutung. Als Dürer die Menschenscharen anschwellen ließ, ist es auf dessen Kosten geschehen. Die Diagonalstellung der Vorderfiguren findet sich erst im Bild und ebenso ist die so wirksame Enge des Durchblicks zwischen Kaiser und Papst (mit den daraus folgenden Überschneidungen) erst im Verlauf der Arbeit angeordnet worden. Dabei kam erst die Gottgruppe so hoch hinauf und die ganze Gewichtsverteilung ist eine andere geworden. Auch der flache Bogen als oberer Abschluß gehört erst der definitiven Redaktion an.

Der besondere Reiz jener Zeichnung aber besteht darin, daß er die Komposition in einem umständlich gegebenen Rahmen zeigt. Wir haben noch den seinerzeit wirklich ausgeführten Rahmen – und er ist anders geworden als im Entwurf –, aber es ist immerhin wichtig, auch das Dokument zu besitzen, daß Dürer 159 auf dem Papier die Harmonie der zwei Elemente, Rahmen und Füllung, prüfte. Dem Bilde geschieht in der Tat ein Unrecht, wenn man es rahmenlos reproduziert. Es sieht dann wie geköpft aus: die Tafel hat kein Gleichgewicht in sich, sondern bedarf eines oberen Abschlusses. Für den Norden war es eine neue Form, das Altarbild ohne Flügel, aber auf die Mitwirkung des Rahmens ist noch immer gerechnet.

Der Entwurf gibt den Rahmen italienisch einfach: zwei glatte Säulen mit Gebälk und einem halbkreisförmigen Schildbogen darüber. Daß die Formen noch nicht ganz verstanden sind, verrät sich wohl da und dort, und die nach unten sich verengende Predella, die den Säulen sozusagen den Boden unter den Füßen wegnimmt, ist unbedenklich noch im alten Stil komponiert, allein für deutsche Augen vom Anfang des 16. Jahrhunderts muß das Werk als welsche Kunst pur sang gewirkt haben, so sehr, daß Dürer nicht dabei blieb. Es ist einer der lehrreichsten Prozesse, die wir bei ihm beobachten können, wie die architektonischen Formen ihre Größe und ihre Strenge verlieren, wie die Flächen dem Ornament überliefert werden, mit einem Worte, wie er das fremde System dem nationalen Geschmack anzugleichen versucht. Ist schon im alten Entwurf die Predella ein Kompromiß, so ist das Zusammenrücken des Bogenaufsatzes, wodurch er die Fühlung mit den Säulen verliert, ein zweiter Schritt in dieser Richtung.Oder sollte er sich auf eine Form, wie sie an den Fenstern der Loggia del Consiglio in Verona vorkommt, besonnen haben? Die Säulen selbst, zarter gebildet, stecken zu zwei Dritteln in Strümpfen von blätterdurchwirktem Astgeflecht. In allem ist die Dekoration kleinteiliger, bewegter, flimmernder geworden. Und das paßt vortrefflich zu der Haltung des Bildes.Der Originalrahmen, nach dem für das Bild in Wien eine Kopie angefertigt wurde, befindet sich noch immer in Nürnberg (Germanisches Museum).

Es kommt dazu, daß die starken Schattenaccente im Rahmen, verbunden mit dem blitzenden Gold, das Bild wohltätig beruhigen und zu einer teppichartig schimmernden Wirkung bringen. Denn an sich ist es in der Farbe nichts weniger als ruhig behandelt. Man staunt, wie Dürer alles außer acht läßt, was er je von farbiger Erscheinung der Dinge in der Luft beobachtet hatte. Die Rüstung des Ritters oder das Pluviale des Papstes sind vollkommen unmalerisch gegeben. Rein dekorativ ist Farbfläche neben Farbfläche gesetzt in einer hellen bunten harten Harmonie. Thausing mag aber recht haben, daß dieses blumige Kolorit die rechte Art war, dem deutschen Volk einen Begriff von der Herrlichkeit des Paradieses zu geben.

Schließlich ist der Rahmen auch sachlich bedeutsam: er enthält die 160 Darstellung des Jüngsten Gerichtes, als ernste Mahnung, das angebotene Heil zu ergreifen. Wie man aus der Zeichnung sieht, hat Dürer die Figuren selbst entworfen. Als ausführende Hand will man den Veit Stoß erkennen. 161

Das Allerheiligenbild