|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die drei Stiche: Ritter, Tod und Teufel (B. 98), Melancholie (B. 74) und Hieronymus (B. 60) sind von jeher gern als besondere Gruppe zusammengenommen worden. Sie haben in der Größe etwas Übereinstimmendes, sie sind unmittelbar nacheinander entstanden (1513 und 1514) und sind unter sich verwandt auch in der Vollkommenheit der Arbeit. Man meinte, sie müßten auch inhaltlich zusammengehören, und hat auf alle Weise versucht, das geistige Band zu finden. Und wenn es mit den drei Blättern nicht ging, so forderte man wohl auch ein viertes, das die Reihe zu einer Folge der vier Temperamente vervollständigt hätte.Eine Zusammenstellung der ältern Erklärungen gibt Weber in seinen Beiträgen zu Dürers Weltanschauung, 1900, S. 3 ff. Am meisten Eindruck hat zuletzt Lippmann gemacht, indem er auf die alte Dreiteilung der menschlichen virtutes hinwies: die virtutes morales, intellectuales und theologicales, wie sie zu Dürers Zeit Gregor Reisch in seiner oft aufgelegten margarita philosophica vortrug. (Vgl. Lippmann, Kupferstich S. 56.)

Heutzutage aber will niemand mehr recht an solche Gruppenerklärungen glauben. Was soll man sich die Sache schwierig machen, wenn sie sich ganz einfach verstehen läßt? Ritter, Tod und Teufel ist als Bild des »christlichen Ritters« erkannt worden: ein alter Stoff, der gar keine Begleitung und Ergänzung verlangt. Die Melancholie stellt sich schon durch ihre Beischrift als etwas Besonderes beiseite: »Melencolia I«. Keines der andern Blätter hat eine solche Bezeichnung. Die natürliche Erklärung wird die sein, daß eine Reihe zusammenhängender, numerierter Stiche beabsichtigt war, aber aus irgend welchem Grunde nicht zustandekam: entweder weitere Bilder der Melancholie, oder – was wahrscheinlicher ist – andere Typen menschlicher »Complexe«. Vom Hieronymus endlich weiß man von vornherein, daß dieser Heilige als Einzelblatt so und so oft vorkommt und einer besonderen Interpretation am allerwenigsten bedarf. Als Stimmungskontraste kann man allerdings den Hieronymus und die Melancholie sich gegenüberstellen. Sie sind in bewußtem Gegensatz gearbeitet, aber doch nicht auf gleichzeitige Betrachtung berechnet: formal bilden sie keine Gegenstücke. Beides aber sind 186 Stimmungsbilder, wo das Interesse nicht auf die plastische Form gesammelt ist, sondern in der malerischen Haltung des Ganzen liegt, und dadurch unterscheiden sie sich stark von dem Reiter, bei dem die klare Darstellung der Figur, vor allem des Pferdes, die Hauptsache ist. Nach seiner künstlerischen Fragestellung fällt er aus der Gruppe ganz heraus und in der Tat reichen seine Wurzeln in andere Gründe hinunter.

Ritter, Tod und Teufel

Ritter, Tod und Teufel (1513)Die Inschrift lautet: S 1513, wobei S als Salus zu lesen ist.. – Ich wiederhole: im Zusammenhang der Kunst von 1513/14 berührt das Pferd des Ritters mit Tod und Teufel wie ein Archaismus. So ganz unmalerisch ist es aufgenommen, in reiner Breitansicht, mit unverhohlener Absicht, die plastische Form in größter Deutlichkeit zu offenbaren. Das sind Tendenzen, die wir vom Adam- und Evastich her kennen, und unser Pferd ist in der Tat ein Proportionsstudium wie jene Gestalten von Mann und Weib. Schon damals hatte Dürer um die Maße des Pferdes sich bemüht,Vgl. den Stich des »kleinen Pferdes« von 1505 (B. 96). Als Form verhält es sich zum »großen Pferd« aus demselben Jahr (B. 91) etwa so wie die Eva des Kupferstichs zur Frau des großen Glücks. in Italien wurde weiter konstruiert, und um die Zeit von 1512 und 13 nimmt das Proportionswesen einen neuen Aufschwung. Allein die ganze Bemühung hält sich jetzt mehr auf theoretischem Feld und wir erstaunen, noch einmal eine Konstruktionsfigur als Bild vorgesetzt zu bekommen. Dürer selbst scheint das Motiv eines Normaltiers zu bedeutungslos gefunden zu haben, um für sich einen Stich zu füllen und so gab er ihm einen neuen Sinn, indem er auf den Typus des equus christianus zurückgriff, Tod und Teufel herbeiholte und damit die Figur zu einer Ausdrucksfigur umprägte. Nicht zum Vorteil der Erscheinung. Man wird sich keinen Augenblick darüber täuschen können, daß die Figurenbegleitung angeflickt und das Ganze ein Kompromiß ist.

Herman Grimm hat das Verdienst, zuerst die Schrift des Erasmus vom christlichen Ritter zur Erklärung des Dürerschen Stiches herangezogen zu haben. Der Name findet sich schon bei Sandrart. Dürer selbst nennt das Blatt im Tagebuch der niederländischen Reise einfach den »Reuter«. Jetzt ist es nicht schwer, auch an einer andern Stelle jenes Tagebuches die Anspielung zu verstehen, da nämlich, wo er bei der Kunde von Luthers Gefangennehmung dem Erasmus zuruft: »Reit hervor, du Ritter Christi«. Weber hat dann das Verständnis weiter gefördert, indem er die Figur des christlichen Reiters als eine alte, der Mystik geläufige Vorstellung nachwies, die auch schon in der volkstümlichen Holzschnittkunst ihren Niederschlag gefunden hatte. Allerdings, soweit bis jetzt bekannt, nur 187 als Einzelfigur ohne Tod und Teufel, dagegen kommen diese zwei Gesellen auf Bilderbeispielen im Zusammenhang mit dem Pilgrim vor, der die Straße des Lebens dahinzieht, im Grunde dieselbe Sache. Dadurch ist es sehr zweifelhaft geworden, ob das Büchlein des Erasmus Dürer die Anregung gab. Gemeint ist eben der Christ, für den das Leben ein Kriegsdienst ist und der, gewappnet mit dem Glauben, sich nicht fürchtet vor Teufel und Tod. Und das verstand damals jedermann.Weber, Beiträge zu Dürers Weltanschauung, 1900, S. 13 ff. Vgl. E. Schmidt, Charakteristiken II, 1 ff.

Für Dürer aber, wie gesagt, handelte es sich ursprünglich nur um das einfache Thema eines Pferdes mit einem Mann darauf. Wir haben aus dem Jahr 1498 eine solche Zeichnung, nach der Natur gemacht und mit der Beischrift versehen: »das ist die Rüstung zu der Zeit in Deutschland gewest« (s. oben im Kapitel »Die frühen Stiche«). Die Figur des Mannes ist fast wörtlich im Stich wiederholt, sie genügte noch nach 15 Jahren. Ein Beispiel für das Haushälterische in Dürers Betrieb. Das Pferd dagegen ist neu gezeichnet, anders im Bau und anders in der Bewegung. Der Eindruck ist ein ausgesprochen italienischer. Was in diesem Sinne wirkt, sind nicht Einzelheiten wie der italienische Kopf, sondern vor allem die Artikulation der Gesamtform. Wie der Kopf am Hals sitzt und der Hals am Rumpf, wie die Schultern herauskommen und wie die Beine sich trennen von der horizontalen Masse des Leibes, das ist es. Zum erstenmal ist der Pferdekörper ganz begriffen nach seinen plastischen Gegensätzen. Weder im Eustachius noch in dem »kleinen Pferd« von 1505 ist das der Fall, obwohl das letztere auch schon italienische Elemente in sich aufgenommen hat. Und dazu kommt eine wunderbar geschlossen wirkende Liniengleichung im ganzen. Es ist nicht das Zwingende der einheitlich wirkenden Linien wie sie die Gotik suchte, sondern eine Notwendigkeit im Verhältnis kontrastierender Richtungen. Die Form geht hier in lebhafteren Gegensätzen auseinander als je vorher und trotzdem besitzt das Ganze eine Geschlossenheit der Erscheinung, wie nur wenige Figuren der klassischen Kunst. Das Gesetzmäßige, das den Hauptlinien und ihren Begegnungen zugrunde liegt, wird vom Auge sofort gefühlt, wenn der Intellekt auch nicht imstande ist, das Geheimnis zu durchschauen.Es ist rätlich, das Pferd einmal aus einer Abbildung auszuschneiden, um die ganze Wirkung zu haben, die wegen dem vielen drum und dran im Stich nur mühsam zu gewinnen ist.

Seiner Bildung nach steht das Pferd zur Natur nur in einem abgeleiteten Verhältnis. Auffallend die schwachen Schultern, der kolossale Hals. Die ältern Zeichnungen sind naturalistischer. Hier sprachen offenbar Proportionstheorien entscheidend mit. In Mailand und Florenz gibt es Entwürfe zu dem Pferde, mit 188 Konstruktionslinien. Ich halte zwar beide Zeichnungen nicht für echt, doch beweisen sie immerhin, daß derartige Blätter existierten.Sie sind beide außerordentlich matt im Strich und gehen im Sinn des Stiches (auch die Mailänder, die erst auf der Rückseite die Durchzeichnung mit Grundierung bringt). Die Angaben auf der Florentiner Zeichnung sind längst als nicht von Dürer herrührend erkannt, doch machte man sich die Sache so plausibel: es habe ihm ein italienischer Lehrer bei der Konstruktion die Hand geführt. Irrtümlich wird die Hebung des dritten Beines auf der einen Seite des Mailänder Blattes als Korrektur angesehen: die Sache verhält sich umgekehrt. Das gehobene Bein, wie es der Stich hat, war das Ursprüngliche auch in der Zeichnung und dann erst ist die Verschlimmbesserung des gestreckten Beines vorgenommen worden, die sich auf dem Florentiner Blatt wiederholt.

Aber woher soll nun der entscheidende Anstoß gekommen sein? Man hat früher auf Verrocchio hingewiesen und seinen Colleoni in Venedig: Dürer hat diese Figur sicher sehr genau angesehen, auch die antiken Rosse auf S. Marco, allein das sind Formationen, die vielleicht da und dort für eine Einzelheit anregend gewesen sein mögen, im ganzen aber schon wegen der verschiedenen Bewegung einen andern Anblick bieten. Sie gehen einen richtigen Schritt, indem 189 ein Fuß gehoben ist und die Beine derselben Seite vorwärts genommen sind. Bei Dürer stehen zwei Füße in der Luft und zwar sind es die diagonal gegenüberstehenden, die gehoben sind, was im Schritt nicht vorkommt, nur im Trab. Auch auf Donatellos Gattamelata in Padua kann man sich nicht beziehen, das ist ebenfalls ein richtig schreitendes Tier. Dagegen gab es allerdings im damaligen Italien ein Pferd von ganz übereinstimmender Haltung, das modernste von allen: Lionardos Modell zum Reiterdenkmal des Francesco Sforza. Es stand vermutlich noch aufrecht in Mailand. Dürer kann es leicht dort gesehen haben.

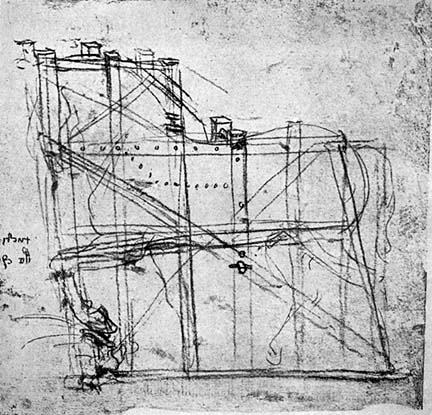

Lionardo, das Modell zum Reiterdenkmal des Francesco Sforza

Ich setze die Abbildung einer Originalzeichnung Lionardos hieher.J. P. Richter, The literary works of Lionardo da Vinci, 1883, Vol II, pl. 76, 1. Aus der Zurüstung des Pferdes ersieht man, daß es sich wirklich um das ausgeführte Modell handelt. Leider ist die Zeichnung zu flüchtig, um das Verhältnis Dürers zu Lionardo genauer bestimmen zu können, doch scheint mir soviel sicher, daß die Gesamterscheinung eine sehr verwandte gewesen ist. Daß Dürer aber überhaupt Pferdestudien Lionardos kopiert hat, ist schon längst bekannt.Ephrussi, S. 132 f. Dresdner Skizzenbuch (ed. Bruck), Taf. 128, mit dem Datum 1517. Nicht nur die untern Figuren, auch die obern gehen auf Lionardo zurück. Den auffallend unsichern Strich erklärt man aus dem Verfahren des Durchpausens. Freilich wirkt die Zeichnung auch sonst etwas gedankenlos. Übereinstimmend die Bein- und Armstudien auf T. 107, 108, 109, z. T. anatomischer Art, ebenfalls nach Lionardo. Er wußte, daß er da vor die rechte Schmiede gekommen sei und hat den Augenblick ausgenutzt.

Bei der Übereinstimmung im Bewegungsmotiv bleibt es nun eine interessante Frage, was sich denn Lionardo über die Gangart seines Pferdes gedacht habe. Ein Kenner, wie er, ist in diesem kapitalen Punkt doch sicher nicht unwahr gewesen. Zufällig wissen wir darüber genau Bescheid. Lionardo hielt sich an eine antike Reiterfigur in Pavia, den sogen. Regisole, die 1796 zerstört worden ist, aber eben in der Weise bewegt war, daß die diagonal entsprechenden Beine gleichzeitig gehoben wurden. Über diese Figur hat Lionardo gelegentlich die Notiz gemacht: es sei ein Pferd, das der Bewegung halber besonders gerühmt werde und die Bewegung sei die des Trabes.Di quel di Pavia si lauda più il movimento che nessun altra cola . . . il trotto è quasi di qualità di cavallo libero. Müller-Walde hat die Stelle (Codex atlanticus, Fol. 147r) zuerst richtig verstanden. Vgl. seinen Aufsatz über Lionardos Reiterdenkmäler im Jahrb. der preuß. Kunstsamml. 1899, S. 81 ff. So hätte also Dürer 190 auch diese bildnerisch schwierige Gangart darstellen wollen? Ein moderner Künstler wird das ohne weiteres bejahen und höchstens einige Ungenauigkeiten in der Haltung der Beine rügen (ein Pentimento bemerkt man übrigens am dritten Fuß), allein es ist doch fraglich, ob man Dürer diesen Naturalismus der Bewegungsdarstellung zutrauen darf. Es liegt das so garnicht in der Richtung seiner Kunst und am allerwenigsten im Charakter gerade dieser Zeichnung. Und daß der Eindruck des Trabens trotz allem ausgeblieben ist, muß er doch auch gesehen haben. Wenn er aber das Schreiten mit einer unwirklichen Beinstellung gab, so tat er damit nichts anderes, als was man in Deutschland immer getan hatte. Schongauer z. B. verwendet das Motiv in Verbindungen, wo von Trab gar keine Rede sein kann. Man mochte sich sagen, Bewegung sei an sich etwas so sehr außerhalb des Bereiches bildnerischer Kunst Liegendes, daß man hier mit naturalistischen Mitteln doch nicht auskomme.

Der Hund, der neben dem Reiter herläuft, läßt sich wohl auch im geistlichen Sinne interpretieren,Weber, Beiträge zu Dürers Weltanschauung, 1900, S. 35. Der Hund ist das übliche Begleittier des Pilgers in der mystischen Volksliteratur und bedeutet den göttlichen Eifer und Ernst, der den Menschen auf seiner Fahrt durchs Leben begleiten soll. doch dürfte er mit zum alten profanen Bestande des Bildes gehören als der natürliche Begleiter des Mannes und formell neben den Pferdebeinen erwünscht. Es ist ein schöner, langzottiger Hühnerhund.

König Tod (London)

Und nun an diese Gestalten der Vollkommenheit und Kraft hinangerückt das Häßliche und das Verfallende, die Bilder von Teufel und Tod. Ein Halbskelett in weißem Hemd reitet der Tod dicht an den Mann heran und hält ihm das Stundenglas vor. Die Knochen sind stellenweise mit strähnigem Haar besetzt. Das Schreckgespenst hat lebendige Augen, aber keine Nase. Um Hals und Krone ringeln sich Schlangen. Das elende Rößlein läßt den Kopf hängen und schnuppert am Boden nach dem Totenkopf. So hatte Dürer schon früher einmal den König Tod gezeichnet, noch eindrucksvoller: das kronentragende Skelett mit der Sense, vorgebeugt auf dem Klepper, dem das Glöckchen am Halse bimmelt (L. 91). Auch für den Teufel ist ein ansehnliches Vergleichsmaterial vorhanden. Dürer gibt hier die vollständigste Sammlung seiner Motive. Der Rüssel ist schweineartig. Die Augen sind stechend und kreisrund. Er kommt von hinten und streckt die Tatze aus nach dem Reiter. Der sieht aber nicht um, sondern reitet gerade aus, mit einem »Schmunzeln«, das wir vielleicht nicht mehr ganz richtig in seinem Ausdruckswert verstehen: es kommt in gleicher Weise vor bei der Eva des Kupferstiches und dem großen Glück.

Für den Gesamteindruck ist es wesentlich, daß der Reiter das Blatt nach seiner ganzen Breite füllt. Auch der Hintergrund ist, nach dem Massengeschmack 191 dieser Jahre, hoch hinauf geschlossen, eine dunkle Wand, vor der das Lichte stark spricht.Für das Gesträuch ist eine Naturaufnahme von 1510 (L. 139) zur Verwendung gekommen. Auf diese Weise war es möglich, den Tod in seinem weißen Hemde, der als bloßer Größenwert unbeträchtlich ist, mit starkem Accent auszustatten. Das Unheil in der Verwirrung der Beine war dagegen nicht mehr gut zu machen; es hilft nichts über den Eindruck des Unzusammenhängenden hinweg. Gerade durch das Zerstückelte der Nebenfiguren gewinnt aber die planimetrisch-klare und vollständige Erscheinung der Hauptfigur eine siegreiche, sichere Erscheinung, die sehr wohl mit dem Sinn des Blattes zusammengeht.

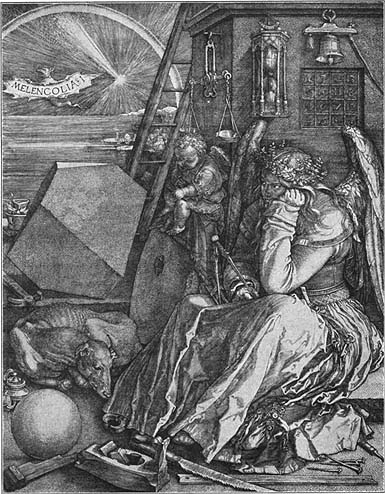

Die Melancholie

Die Melancholie (1514). – Ein geflügeltes Weib, das auf einer Stufe an der Mauer sitzt, ganz tief am Boden, ganz schwer, wie jemand, der nicht bald wieder aufzustehen gedenkt. Der Kopf ruht aus dem untergestützten Arm mit der Hand, die zur Faust geschlossen ist. In der andern Hand hält sie einen Zirkel, aber nur mechanisch: sie macht nichts damit. Die Kugel, die zum Zirkel gehört, rollt am Boden. Das Buch auf dem Schoß bleibt geschlossen. Die Haare fallen in wirren Strähnen, trotz dem zierlichen Kränzchen, und düster blicken die Augen aus dem schattendunklen Antlitz. Wohin geht der Blick? Auf den 192 großen Block? Oder nicht eher darüber hinweg ins Leere? Nur die Augen wandern, der Kopf folgt nicht der Blickrichtung. Alles ist Müde, Dumpfheit, Regungslosigkeit.

Aber ringsherum ist's lebendig. Ein Chaos von Dingen. Der geometrische Block steht da, groß, fast drohend; unheimlich, weil es aussieht, als ob er fallen wollte. Ein halbverhungerter Hund liegt am Boden. Die Kugel. Und daneben eine Menge Werkzeuge. Hobel, Säge, Lineal, Nägel, Zange – alles ungenützt, unordentlich zerstreut.

Was soll das heißen? Als Erklärung steht oben, den Flügeln einer Fledermaus eingeschrieben, das Wort: MELENCOLIA I..Die kuriose Übersetzung: Melencolia i, geh fort Melancholie, die Passavant gibt (III. 153), bedarf wohl keiner Widerlegung.

»Melancholie« hat einen doppelten Sinn. Wir kennen nur noch den einen, daß es eine Gemütserkrankung ist, die den Menschen lähmt und von allen Seiten mit Hindernissen umstellt, daneben aber bezeichnet Melancholie eines der vier Temperamente und der Melancholiker in diesem Sinn braucht kein Kranker zu sein: es sind nach Aristoteles die ernsten, zum geistigen Schaffen veranlagten Naturen.

Als eine Darstellung des tiefen spekulativen Denkens ist Dürers Stich oft erklärt worden. Daß er nichts anderes zu geben beabsichtigt habe als den forschenden Menschengeist. Allein dabei ist doch übersehen, daß es sich hier um einen Zustand von durchdringendem Unbehagen handelt. Diese Frau befindet sich doch nicht in einer Tätigkeit, die ihr angemessen ist. Sie hat überhaupt das Tun aufgegeben. Ihr Hocken ist Stumpfheit, und die wirren Haare, das Ungeordnete im Raum – sie bedeuten doch etwas? Ja, sagt man, das ist das Grübeln, das keinen glücklich macht, das Forschen, das zu keinem Ende führt, weil die Aufgabe eine unendliche und unlösbare ist. Und dann wird Faust zitiert: »– und sehe, daß wir nichts wissen können«, und man ist soweit gegangen, im Hinblick auf den gleichzeitig entstandenen Hieronymus hier den Zusammenbruch des weltlichen Wissens gegenüber der Beseligung, die aus der Offenbarung stammt, dargestellt sehen zu wollen.

Dem ist zunächst zu entgegnen, daß die Blätter nie und nimmer Gegenstücke gewesen sein können. Das lehrt der Augenschein: es ist unmöglich, beide nebeneinander zu sehen, sie streben mit allen Organen auseinander und schon die inschriftliche Bezeichnung ist keine parallele. Das Preisgeben der weltlichen Forschung aber widerspricht der ganzen geistigen Tendenz Dürers, der eine Wissensfreudigkeit hatte wie Lionardo und im unablässigen Forschen gerade das erkannte, was uns Gott ähnlich macht. Freilich war er sich auch der 193 Schranken der menschlichen Natur bewußt und daß uns ein abschließend-klares Erkennen unmöglich sei, aber sollten wir deswegen überhaupt das Forschen aufgeben? »Den viehischen Gedanken nehm wir nit an«, antwortet Dürer auf einen solchen Einwurf.LF. S. 223.

Aber steckt nicht doch vielleicht in dem großen Block eine quälende, unlösbare Frage? Er steht so auffällig im Bilde, daß man immer wieder meint, hier drin müsse der Anstoß des Leidens beschlossen sein. Wenn er nur irgend ein großes, mathematisches Problem enthielte, etwas wie die Quadratur des Kreises – allein die Fachleute leugnen, daß der Körper irgend ein besonderes geometrisches Interesse biete oder geboten haben könne. Die bloße Unregelmäßigkeit tut es nicht, und daß es etwa ein Kristall sein sollte, der ja wohl als ein großes Geheimnis der Natur erscheinen konnte, das anzunehmen, verbietet die Größe und die unkristallinische Oberflächenzeichnung. Meiner Meinung nach liegt aber der Block überhaupt nicht in der Blickrichtung der Frau. Man bedenke, wie hoch der Augenpunkt im Bilde genommen ist. Der Block steht auf derselben Stufe, auf der sie sitzt, nicht höher, ihre Augen sind aber aufwärts gerichtet.

Ich kann nicht sehen, daß irgendwo auf unendliche Probleme hingewiesen wäre, und man tut sicher unrecht, ein modern faustisches Geständnis in dieser Melancholie finden zu wollen. Sie erklärt sich viel einfacher. Hören wir zunächst Dürers eigene Meinung.

Er gebraucht das Wort Melancholie ein einziges Mal, da wo er von der Erziehung junger Maler spricht und den Fall erwähnt, daß der Lernende sich überanstrengte. daß er »zuviel sich übte«. Dann würde ihm davon die »Melancholie überhandnehmen« und man müßte durch Unterricht in kurzweiligem Saitenspiel versuchen, das »Geblüt zu ergötzen«.LF. 283. Dürer kennt also bereits eine doppelte Melancholie, die normale Temperamentsstimmung, wo sich die schwarze Galle verträgt mit den anderen Säften, und jenen Zustand des Ungleichgewichts, wo sie überhandgenommen hat und die Seele unlustig wird zu jeder Tätigkeit. Es liegt kein Grund vor, für die Erklärung des Stiches diesen Begriff nicht anzuwenden. Den Mißmut eines jungen Künstlers hat Dürer zwar nicht dargestellt: das geistige Bemühen ist ganz universal gefaßt und die nach damaliger Anschauung zentrale Tätigkeit, die mathematische, als Hauptmotiv herausgenommen. Durch Giehlow wissen wir nun, daß die Melancholiker früher nicht viel galten; es sei der unedelste »Complex«, hieß es, ganz im Gegensatz zur Lehre des Aristoteles; aber seit kurzem war diese antike Meinung wieder zu Ehren gebracht worden, Marsilius Ficinus vertrat sie in seiner Schrift vom gesunden Leben, die ins 194 Deutsche übersetzt war: »alle Männer, so in einer großen Kunst vortrefflich sind gewesen, die sind alle melancholici gewesen«.Vgl. Giehlow in seinen interessanten Ausführungen zu Dürers Melancholie (in den Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst 1903, 1904), der auch nachweist, daß Dürer die Schrift des Marsilius Ficinus gekannt hat. Dürer durfte also mit gutem Recht die Zeichen der Wissenschaft und Technik um seine Melancholie hausen, aber was er darstellt, ist nicht die Beschäftigung mit diesen Dingen, sondern die völlige Apathie, der Zustand, dem der Melancholiker so leicht ausgesetzt ist.

Ältere Darstellungen zeigen einen Mann, der alles stehen läßt und den Kopf auf den Tisch legt, und daneben seine Frau, die am Spinnrad eingeschlafen ist,So in einem Augsburger Kalender des 15. Jahrhunderts (Abb. bei Muther, Buchillustration der Gotik und Frührenaissance. Taf. 34.). Dürer gibt seine edlere Melancholie als eine ideale geflügelte weibliche Figur. Es ist die Verkörperung der Stimmung des dissolute state, um einen Ausdruck Shaftesburys zu gebrauchen. Die Kugel ist dem Schoß entrollt, der Zirkel hat nichts mehr zu tun. Der Blick starrt ins Leere. Die Schwierigkeit liegt nicht im Objekt, sondern im Subjekt. Man kann vielleicht auch sagen, die Frau sei »tiefsinnig« geworden, in dem Sinn, wie der volkstümliche Sprachgebrauch hie und da das Wort nimmt; die Doppelbedeutung von tiefsinnig als gute und als schlechte Eigenschaft deckt sich ungefähr mit der Doppelbedeutung von melancholisch als Temperamentsbegriff und als krankhafte Stimmung.

»Das Gold wird durchs Feuer erprobt, der Geist durch Mathematik.«Bei Luca Pacioli in seiner divina proportione als »sprichwörtlich« angeführt. Die Mathematik ist die Grundlage aller Wissenschaft. Eben darum muß sie hier im Zentrum stehen. Was Zirkel und Kugel sagen wollten, verstand man ohne weiteres. Der große Block, wenn er auch ein besonderes geometrisches Problem nicht einschließt, liegt doch offenbar im selben Interessenkreis. Schon Sandrart rühmte ihn als perspektivische Konstruktion. Die Vorzeichnung findet man im Dresdner Skizzenbuch.Dresdner Skizzenbuch (ed. Bruck), Taf. 131, mit dem Auge darüber, das den Zentralpunkt der Konstruktion angibt. Daß Dürer gerade damals den Kopf voll hatte von den Problemen der darstellenden Geometrie, ersieht man auch aus anderen Zeichnungen dort. Vgl. Taf. 134: der erste Zeichenapparat mit fixiertem Auge, datiert 1514. Das Zahlenquadrat in der Mauer wird man als Repräsentation der Arithmetik fassen können: es ist eine Zahlenzusammenstellung, wo je vier Felder immer dieselbe Summe ergeben, ob man sie horizontal, vertikal oder diagonal abliest, und man schrieb solchen »magischen Quadraten« geheimnisvolle Kraft zu. Verständlich ist auch die Wage und die Sanduhr als Zeitmesser (– wenn die Nähe des Glöckleins nicht eher auf den Sinn deutet, daß die Zeit dem Ende entgegenrinnt?), auch der Alchimistentiegel gehört zum legitimen Hausrat, aber 195 damit ist das Inventar ja noch lange nicht erschöpft. Man hat den Versuch gemacht, in den Gegenständen die Gesamtheit der mittelalterlichen artes liberales und mechanicae nachzuweisen: eine wohl begreifliche Bemühung, die aber zu keinem Resultat geführt hat.Weber, Beiträge zu Dürers Weltanschauung, 1900 Es sind allerlei Werkzeuge der Kultur dargestellt, indessen, wie es scheint, ohne eine systematische Illustrierung alter Kategorien anzustreben. Das Wesentliche ist, daß alles zerstreut am Boden liegt: nicht zerbrochen (wie die irdischen Musikinstrumente zu Füßen von Raffaels Cäcilia, der sich die himmlischen Harmonien öffnen), aber ungenutzt. Die Zange ist halbverdeckt vom Rock der Frau und auf die Feile setzt sie den Fuß.

Für zwei Dinge gibt Dürer selbst die Erklärung: für den Beutel und die Schlüssel am Gürtel der Frau. Sie bedeuten Reichtum und Gewalt. Ich verstehe das so: auch der Besitz dieser Güter hilft nichts gegen die Melancholie.Die Erklärung findet sich auf einem Londoner Blatt (LF. S. 394). Die Skizze eines Putto mit Lot und Sextanten auf demselben Blatt paßt durchaus in unseren Zusammenhang hinein. Giehlow hat zuerst öffentlich die Stelle auf die Melancholie bezogen (in den Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst 1903, 1904), doch möchte er diesen Besitz als eine Wirkung des magischen Quadrats aufgefaßt wissen. Das magische Quadrat, auch mensula Jovis genannt, bringt entsprechend der glückbringenden Natur des Jupiter alles äußere Gute, es soll auch die Macht besitzen, die Überhandnahme der Schwarzgalligkeit zu temperieren. (Seine Bedeutung als Repräsentant eines der Fächer, worin der Scharfsinn des Melancholikers sich auszeichnet, wird dabei nicht geleugnet.) Ich gestehe, daß ich die Notwendigkeit nicht einsehe, die Erklärung so zu komplizieren. Giehlow geht aber noch weiter und betrachtet den Stich als eine hieroglyphisch geschriebene Urkunde, deren Bildzeichen nur die Eingeweihten im Kreise des Kaisers Max lesen konnten: das Tintenfaß am Boden bedeute die heiligen Schriften der Ägypter, der Hund die Milz, »die so wichtige Funktionen bei der Bildung des humor melancholicus versieht«. Warum aber findet sich dann der Hund auch auf Darstellungen der Melancholie, die mit Dürer und Kaiser Max gar keinen Zusammenhang haben, wie auf dem Bilde des Domenico Feti im Louvre (abgebildet bei Woltmann-Wörmann, Gesch. der Malerei III., S. 234)?

Doch das sind äußerliche Dinge, die mit dem Bildwert des Stiches nichts zu tun haben. Das Erstaunliche ist, wie Dürer alle Mittel der Form herangezogen hat, um die Stimmung der Melancholie eindrücklich zu machen. Für die Figur – da muß er einmal eine Natursituation gesehen haben, die ihn nicht mehr losließ, so eine Person in Weltuntergangsstimmung am Boden hockend; wie er aber nun die Stimmung durchführt, darin ist er vollkommen schöpferisch-original.

Das Dissolute der geistigen Verfassung spiegelt sich in dem Dissoluten der Komposition. »Du hast mir mein Gerät verstellt –.« Keine herrschende Linie, keine ausgesprochene Horizontale oder Vertikale. Die Dinge stehen hart und wirr nebeneinander. Als etwas ganz Unverdauliches liegt der große Block im Bilde. Widrig, als unreine Harmonie wird die Schräglinie der Leiter empfunden 196 (wie der Eindruck sich gleich beruhigt, wenn man die Leiter zudeckt!). Unbehaglich ist das Rahmenlose, Ungefaßte des Ganzen.

Das Licht ist nicht gesammelt, sondern zerstreut, und die Haupthelligkeiten sitzen tief unten. Ohne entschiedene Gegensätze, in chromatischen Gängen geht die Tonbewegung über das Bild hin. Am Himmel zuckt eine flackernde Erscheinung.

Einen psychologischen Kontrast aber hat Dürer in die Komposition hineingesetzt: das ist das kleine Engelknäbchen,Zeichnung zum Kopf in Paris (L. 249). Zucker hat die Beziehung zuerst bemerkt. das oben auf dem Mühlstein Platz genommen hat und, unbehelligt von trüben Gedanken, höchst angelegentlich sein Täfelchen beschreibt.

H. S. Beham, die Melancholie

Begriff und Charakteristik der Dürerschen Melancholie sind auch bei überhandnehmendem Romanismus noch lebendig geblieben. Genau 25 Jahre später bringt Hans Sebald Beham das Motiv wieder im Kupferstich. Es ist noch immer die Frau, die mit aufgestütztem Arm müde dasitzt und ohne innere Teilnahme an der Kugel herumzirkelt, nur ist die Darstellung jetzt klassisch »gereinigt«, d. h. alles, was an eine individuelle Wirklichkeit erinnern könnte, ist getilgt.

Hieronymus im Gehäus

Der Hieronymus im Gehäus (1514). – Der heilige Hieronymus ist der Stubenheilige. Er hat die Bibel aus dem Urtext ins Lateinische übersetzt, er ist der gelehrte, nachdenkliche Mann, der den geschlossenen Raum braucht und Stille um sich haben muß. Man weiß, daß er zu andern Zeiten auch die Einsamkeit der Wüste aufsuchte, um zu beten, und Buße tat, indem er mit Steinen sich vor die Brust schlug, und daß einmal ein Löwe zu ihm kam, dem er den Dorn aus der Tatze zog und der ihm dann folgte wie ein frommes Haustier.

Dürer hat den Hieronymus öfter behandelt als irgend einen andern Heiligen. Am Anfange sind es im Sinne des 15. Jahrhunderts die äußern Vorgänge, die er darstellt: das Ausziehen des Löwendorns und die Askese mit dem Stein, später gibt er mehr das Innerliche, das Beten, das Betrachten; hier aber bei diesem schreibenden Hieronymus möchte man glauben, daß er überhaupt nur an den guten Geist eines häuslichen gepflegten Raumes gedacht habe. Ein richtiges spätgotisches Zimmer, mit gruppierten Fenstern, Balkendecke 197 und getäserter Wand. Eine umlaufende Bank mit Kissen belegt. Ein schöner Tisch und das übliche Schreibpültchen darauf. Gegen das Fenster zu ein zweites. Dann allerlei Gerät an der Wand und von der Decke herunterhängend ein Kürbis, wie man das in Bauernhäusern noch heute sehen kann. Der Löwe liegt ruhig ausgestreckt am Boden. Ein kleiner Hund schläft neben ihm.

Das Wichtige ist nun freilich nicht die Ausstattung des Zimmers, sondern die Art der Linien- und Lichtführung und hier ist mit großem Bedacht gerade auf den Eindruck hingearbeitet, den die Melancholie vermeidet: daß das Ganze heiter und ruhig erscheine, daß die Stimmung, um es mit einem Worte zu sagen, eine »aufgeräumte« sei.

Der Raum ist auf drei Seiten fest gerahmt: schon das wirkt beruhigend. Links ein einspringender Pfeiler, oben der dunkle Balkenzug, unten eine Stufe und der Wall der Tiere. Nur nach rechts ist das Zimmer unbegrenzt und der Augenpunkt liegt ganz gegen den Rand hin auf dieser Seite. Das bringt Weite in die Enge. Daß trotzdem das Bild nicht »verläuft« und dem Raum der Charakter des Sicher-Beschlossenen gewahrt bleibe, dafür sorgt Dürer mit den verschiedensten Mitteln: die Tiere helfen dazu ebenso mit wie der große Kürbis, der von der Decke herunterhängt, die Ecke füllend und das Ganze zusammenfassend. Er spielt für den Gesamteindruck die gleiche Rolle wie eine freundlich hereingrüßende Ranke am Fenster oder ein von oben einschneidender Zweig in einem Landschaftsbild, wo man dann sagt, die Landschaft habe etwas Trauliches, aber kaum bemerkt, daß das Trauliche nicht von der Gegend kommt, sondern von der Art der Rahmung des Blickes.

Die Linie der Ruhe ist die Horizontale. Sie durchklingt das ganze Bild, ohne die Gegensätze auszuschließen. Die Dinge ordnen sich in horizontalen Schichten. Die großen rahmenden Formen oben und unten geben gewissermaßen das Thema an, das dann in den Tieren, an Wand und Decke und dem hellbeschienenen Tisch ein mannigfaches Echo findet. Erst dadurch sind die Schräglinien und der kecke Fensterbogen möglich und jetzt dürfen sich auch die fröhlichen Rundformen hervorwagen. Die verschobene zweisitzige Bank und die unordentlich hingeworfenen Schuhe sind ebenfalls ungefährliche Kapricen, die die Stille des Raumes nicht aufheben. Er soll ja nicht tot, sondern lebendig aussehen, erfüllt von jenem warmen heimlichen Leben, das als Licht in den Kringeln der Fensterwand zittert und als Linie in den Maserzeichnungen der Balken arbeitet, leise murmelnd, wie das Wasser eines Bächleins, das über Steine hinfließt.

Die lebhaftesten Linienkontraste und die lebhaftesten Lichtkontraste liegen in der Mitte. Dort ist ein Herd von viel Bewegung, die sich nach außen zu immer mehr beruhigt. Obwohl das Licht in munterm Wechsel erscheint, wirkt es im ganzen doch ruhig und gesammelt, eben weil ein dominierendes höchstes Licht da ist. Es 198 liegt auf der Figur des Heiligen und auf dem Tisch. Das reine Weiß (des Papiers) kommt zwar noch einmal am Kürbis vor, allein es besitzt dort nicht mehr die gleiche Helligkeit, weil der Gegensatz des Dunkeln fehlt. Höchstes Licht und tiefster Schatten sind zentral zusammen genommen.

Daß aber im Kürbis oben noch eine bedeutende Helligkeit erscheint, wirkt ebenso heiter, wie das tiefsitzende Licht der Kugel in der Melancholie schwer macht.

Bei der Melancholie sind es nur unentschiedene Tongegensätze, man möchte von einem Moll-Charakter der Lichtführung sprechen, hier schreitet die Bewegung in klaren und kräftigen Intervallen fort.

Wie der Lichteinfall durch die runden Fensterscheibchen an sich ausgebildet worden ist, mit den Sonnenmustern an der Laibung, der Begegnung der verschiedenen Lichtquellen, der Ausgleichung zwischen Schatten und reflektiertem Licht, das hat man von jeher bewundert. Der lichterfüllte Binnenraum ist hier zum erstenmal ein Problem der zeichnenden Kunst geworden, merkwürdigerweise nur der Schwarz-Weiß-Kunst. Es wäre Dürer nicht eingefallen, dergleichen zu malen. Und doch gab es in Deutschland damals schon einen, der diese Phänomene farbig sah: Grünewald in Colmar.

Sind wir fertig mit der Analyse? Aber wir haben noch gar nicht von dem Heiligen selber gesprochen. Das ist das Wunderbare, daß man den frommen Schreiber beinahe übersehen kann. Er ist ganz klein im Verhältnis zum Raum. Die Stimmung des Bildes ist nicht bedingt durch den Inhalt der Figur, sondern liegt ganz im Nicht-Persönlichen. Und so sollte man glauben, wir stünden am Anfang einer Interieurmalerei, wie sie die Holländer des 17. Jahrhunderts gepflegt haben. Allein die Entwicklung geht nicht weiter auf dieser Linie und es dauert noch fast hundert Jahre, bis Rembrandt geboren werden konnte.

Die sehr künstliche Linientechnik dieser Blätter läßt sich im allgemeinen so bestimmen, daß die einfache, tiefe und lange Stichelführung, die die Erscheinung kräftig und strahlend macht, eine Brechung erfährt zugunsten einer nuancenreichern, tonigern Wirkung mit mehr Stoffcharakteristik, ohne doch die Subtilitäten des ältern Feinstichs wieder aufkommen zu lassen. Es sollen Elemente sein, die ihrer Art nach immer erkennbar bleiben und namentlich im Druck stand halten. In ausgedehntem Maße sind Schwärme kleiner Linienkeile verwendet, die wie ein Sprühregen bald in dieser, bald in jener Richtung die Flächen überschauern. Übrigens ist die Behandlung der Stiche keine gleichartige. Ritter, Tod und Teufel hat noch etwas von jener ältern Manier, man kann sich einen guten Druck gar nicht energisch genug im Glanz der Tiefen 199 und im metallischen Schimmern der Lichter denken, das liegt so im Thema. Die zwei andern Blätter sind mehr von graulich silberner Tönung. Was Thausing meinte, es sei die Wirkung einer zugrunde liegenden Radierung, ist nicht richtig. Es kommen merkwürdige Dinge jetzt vor, wie das Zusammenstreichen der großen Schattenpartie am Rock der Melancholie mit divergierenden engen Linienlagen in einer Formlosigkeit, die man bei Dürer, und gar im Stich, für unmöglich hält. Das gibt dann jenes flimmernde Helldunkel, aus dem ein vereinzelter weißer Faltengrat wie ein Blitz aufzuckt. Wer könnte alle die verschiedenen Oberflächencharaktere beschreiben? Ich will nur sagen, daß eine solche Technik unverständlich bliebe, wenn wir nicht wüßten, daß sie genährt wurde von einer neuen Sinnlichkeit. Über diese psychologischen Grundlagen geben die Zeichnungen den besten Aufschluß. Wie Dürer damals in den Miniaturmalereien der Albertina von 1512 (L. 526, 527) das Wesen des Gefieders in Vogelflügeln und Vogelbrüsten durchempfinden konnte, hat weder früher noch später bei ihm eine Analogie.Die Vogelflügel haben ihren direkten Reflex in den Engeln des Schweißtuchs gefunden (s. oben im Kapitel »Die kleineren Passionen«). Verwandt in der Qualität sind die Helme der Sammlung Bonnat von 1514 (L. 357), von denen der eine im Löwenwappen mit dem Hahn (B. 100) wiederkehrt, und der Kopf eines Rehbocks ebendort (L. 358).

Etwas anderes, was diesen Stichen ein neues Aussehen gibt, ist ihr »farbiger« Charakter. Das will heißen: eine Dunkelheit bedeutet jetzt mehr als nur einen Schatten, sie bezeichnet den Lichtwert einer Farbe (valeur). Das Pferd des Eustachius ist nur schattiert, man weiß nicht, ob es braun oder schwarz oder weiß sein soll, das Pferd des Ritters mit Tod und Teufel erweckt dagegen die Vorstellung einer ganz bestimmten Farbe oder wenigstens Farbenstufe, es muß grau sein oder von einem nicht sehr dunklen Braun. Eine Helligkeit wie der Kittel des Todes erscheint als entschiedenes Weiß; er ist hell, nicht weil er im Licht steht, sondern weil das seine Lokalfarbe ist. Die Zahlentafel bei der Melancholie (mit dem magischen Quadrat) wirkt farbig anders als die Mauer, obwohl die Beleuchtung für beide die gleiche ist. Beim Hieronymus hat die Wand den dunklen Ton alten Holzes und der Löwe ist im Wert eines falben Gelb durchaus überzeugend ins Bild hineingesetzt.

Das sind prinzipielle Neuerungen. Ganz ist man der Farbbezeichnung allerdings nie aus dem Wege gegangen, allein hier handelt es sich um ein klares System, neben dem auch einzelne Versuche aus Dürers malerischer Frühperiode – die Flügel im großen Glück sind z. B. farbig behandelt – nur als zusammenhanglose Bemühungen erscheinen.

Und nun ist es interessant, daß er trotzdem auf eine konsequente Durchführung 200 des Prinzips sich nicht einläßt. Die Lichtgrade der Wirklichkeit sind feiner beobachtet als früher, aber es fiel Dürer nicht ein, im Stich eine genaue Reduktion der farbigen Werte geben zu wollen, ein verkleinertes Abbild gewissermaßen der bunten Erscheinung: er übertreibt, wo es ihm paßt, die Lichter und übertreibt die Schatten, das ist das gute Recht, das er für die graphische Darstellung in Anspruch nimmt. Das Pferd von Ritter, Tod und Teufel hat große, weiße Stellen, die nicht als bloße Glanzlichter verstanden werden können. 201 Die Kutte des Hieronymus ist auf der hellen Seite ganz weiß, während doch die Farbe selbst an der offenen Sonne sich nicht so weit auslichten würde, und entsprechend ist die dem Licht abgekehrte Seite zu schwarz nach natürlichen Verhältnissen.

Hieronymus in der Zelle

Der Holzschnitt ist auf die farbigen Rechnungen gar nicht eingegangen. Nichts lehrreicher für die verschiedene Behandlung der Gattungen als eine Vergleichung des gestochenen Hieronymus von 1514 mit dem Holzschnitt von 1511 (B. 114). Auch hier ist es ein »Gehäus«, aber ohne Ausführlichkeit der Schilderung. Soviel Kleinkram herumsteht, der Holzschnitt arbeitet doch immer noch mit Abkürzungen. Die Stimmung liegt in der Verteilung der breit gedehnten, hellen und dunklen Massen und im Charakter der durchweg sichtbar gehaltenen Linien. Noch einmal kommt es mit aller Deutlichkeit zutage, wie die Linie hier prinzipiell anders geführt wird als im Stich, wie sie hier einen dekorativen Eigenwert hat und nicht bloß im Dienst der Modellierung und Tönung steht. Je oberflächlicher die Ausdrucksweise ist, um so mehr Bedeutung bekommt das Linienspiel als solches. Und ganz unentbehrlich ist dem Holzschnitt das Faltengekräusel: das reiche Formengeschiebe des Mantels auf der Bank macht den Raum überhaupt erst behaglich. Wo mit der Linie nichts zu machen ist, setzt die Charakterisierung ganz aus. Die Zeichnung des Löwenfells beschränkt sich auf ein paar Andeutungen. Der Holzschnitt konkurriert prinzipiell nicht mit dem Kupferstich in der Bezeichnung des Stofflichen. In der verschiedenen Behandlung des Balkenwerkes haben wir das anschaulichste Beispiel dafür. Die Maserung ist eine Sache, die schon die Phantasie des 15. Jahrhunderts stark beschäftigt hat. Schongauer ließ sich's nicht nehmen, auf dem großen Stich der Kreuztragung die Linien des Holzes ausführlich zu zeichnen, trotzdem er dabei aus der Proportion der Darstellung herausfiel; denn jene Linien bedeuten in seinem Bilde nun viel mehr, als sie in Wirklichkeit bedeuten würden. Erst Dürer zwang in seinem Kupferstich des Hieronymus die Zeichnung des Holzes so weit zurück, daß sie sich dem Gesamtbild verhältnismäßig eingliedert, und man wird nicht finden, daß er deswegen an Fülle der Detailbeobachtung etwas preisgegeben hätte. Er tat das im Kupferstich; im Holzschnitt aber, dessen Mittel eine naturalistische Darstellung überhaupt nicht zuzulassen schienen, verharrt er auf der Stufe des 15. Jahrhunderts und behandelt das Thema der Maserung lediglich nach dekorativen Gesichtspunkten (vgl. den Holzschnitt der Anbetung der Könige, oben im Kapitel »Die kleinern Passionen«). Und was die Farbe anbetrifft, so ist der Holzschnitt auch da, wie gesagt, konservativ. Das Rot des Kardinalmantels beim Hieronymus ist ebensowenig angedeutet wie die Farbe des Kissens, des Vorhangs oder des Löwen.

Neben Holzschnitt und Kupferstich hatte Dürer in jenen Jahren das Bedürfnis, noch andere graphische Möglichkeiten zu versuchen. Er experimentierte 202 auf der Metallplatte mit der Schneidenadel, d. h. mit bloß geritzten Linien, und daneben auch mit Ätzung, wo die Eintiefung der Zeichnung der metallfressenden Säure überlassen wird. Das letztere war ein für die höhere Kunst neues Verfahren, das Zeichnen mit der Schneidenadel dagegen war bereits eingeführt und mußte durch die Leistungen des Hausbuchmeisters sogar den Ruhm einer besonders delikaten künstlerischen Technik haben. Während sie dort aber mehr im Dienste einer impressionistisch-lebendigen Darstellung steht, sucht Dürer sie für Tonwirkungen auszunützen und in dem Hieronymus am Weidenbaum von 1512 (B. 59) erreicht er auch bereits die merkwürdigsten Resultate. Das Blatt mit dem sitzenden Beter, der, weißbärtig, mit belichtetem Oberkörper vor dunklem Felsenhintergrund erscheint, während die untere Hälfte der Gestalt im Halblicht steht, ist malerisch so fein und weich, daß Lippmann den Eindruck haben konnte, als sei Dürer hier überhaupt im Begriff, die Schranken des 16. Jahrhunderts zu überwinden. Um so seltsamer ist es, daß diese Versuche, sich ins Land des Malerischen durchzutasten, dann gleich abbrechen.Die heilige Familie (B. 34) ist vermutlich etwas früher entstanden. Man muß freilich sagen, daß Dürer in dieser Sphäre des unbestimmten Ausdrucks sich nie recht wohl habe fühlen können. Selbst die malerischen Interieurwirkungen des gestochenen Hieronymus haben ja keine Fortsetzung gefunden.

Die Ätzung löste die zarte Nadelarbeit ab. Dürer behandelte sie mit holzschnittmäßig-massiver Strichgebung. Es entstanden fünf Blätter, das letzte 1518. Bei der Dicke der (auf Stahl oder Eisen) geätzten Linien konnte es sich nur um derbe Wirkungen handeln. Manchmal streift es fast ans Grelle. In der unheimlich flackernden Nachtszene des Ölbergs von 1515 (B. 19) hört man den Wind durch die Äste ziehen und es klingt wie Sturmgeheul die Klage des Engels, der mit dem Schweißtuch in den Händen im dunkeln Raume emporfliegt (B. 26, 1516). Dann gibt es eine leidenschaftliche Entführung aus demselben Jahre. Ein nackter Reiter, der mit einem Weib davonrast. Es braucht nicht die Entführung der Proserpina zu sein, die Volksphantasie besaß ähnliche Vorstellungen.Vgl. z. B. Schedels Weltchronik, Fol. CXXXIX: der Böse, der eine Zauberin auf einem Pferde davonführt. Wie der Mann das Tier zwischen die Schenkel klemmt, sich zurücklehnt und mit einem Arm den ungebärdigen Frauenkörper in eiserner Umklammerung an sich drückt und dabei alle Mühe hat, an der Mähne des höllischen Rosses sich festzuhalten, das ist so gut erfunden, daß auch die etwas leere Behandlung des Weibes den Eindruck nicht verderben kann. Das Tier dagegen ist als Bewegungsfigur nicht ganz geraten: die Hinterbeine stehen still.

203 Diese Entführung und ein gleichzeitig radiertes Blatt mit ein paar Akten von unverständlicher Gebarung (B. 70) sind die graphischen Hauptdokumente für Dürers Behandlung des Nackten in seiner mittlern Periode. Merkwürdig, daß er diese Stoffe jetzt nur in der allerderbsten Technik behandelt. Auch die Zeichnungen geben kaum mehr. Es bleibt bei einem Operieren mit bewegten Figuren, die mit sicherer Hand aufs Papier gebracht sind, aber wenig Naturstimmung haben und neben dem, was wir von den gleichzeitigen Schwaben und Schweizern kennen, kühl wirken.Es sind die mit der Feder gezeichneten Blätter, L. 174, 194, 195, 398.

Erst zuletzt, 1518, tritt die Ätzung auch in den Dienst der ruhigen Schilderung: in der Landschaft mit der Kanone (B. 99), wo Dürer in großem Format den Inhalt eines weitgedehnten Geländes auf den schlichtesten Ausdruck zu bringen versuchte. Es ist das für uns der Anlaß, über die Landschaftszeichnungen dieser Epoche im allgemeinen etwas zu sagen, um dann zu den andern Stoffkreisen überzugehen.

Die Drahtziehmühle (Sammlung Bonnat)

Dürer hat es uns leicht gemacht, seine Fortschritte in der Landschaft zu beurteilen, indem er in männlichen Jahren jene Gegend bei der Drahtziehmühle 204 nochmals zeichnete (L. 349, Silberstift), die wir aus einem Aquarell seiner Jugend kennen (s. Abb. oben im Kapitel »Die frühen Bilder«). Die Ansicht ist fast dieselbe und im Sachlichen hat sich kaum etwas geändert; man sieht wohl, daß die Bäume größer geworden sind – das junge Pflänzchen am jenseitigen Ufer beim Törchen ist recht tüchtig in die Höhe geschossen –, und der Standpunkt ist etwas mehr rechts genommen, aber das erklärt nicht den Unterschied der Wirkung. Die bessere Perspektive allein tut es auch nicht. Entscheidend ist, wie der Blick nicht mehr angezogen wird von den einzelnen Gegenständen im Raum, sondern vom Raumganzen. Über ein paar Dächer hinweg kommen wir gleich in die Tiefe. Mit einer starken Überschneidung fängt es an: wir sehen nicht die tragende Mauer unter dem Dach, wir sollen uns nicht aufhalten im Vordergrund, das »Bild« sitzt viel weiter hinten. Jenes Häuschen mit Fachwerk und seitlich abgewalmten Dach, das Dürer früher so sehr interessierte, es ist noch immer da, aber es dient ganz anderen Funktionen innerhalb der Komposition. Dürer hat den reinlich präparierten Vordergrund nicht mehr für nötig gehalten. Dafür ist die Baumcoulisse links, die anfänglich trocken und wie abgeschnitten, d. h. eben nicht als Coulisse wirkte, als breitere Masse ins Bild hineingezogen worden. Die Konsequenzen für die Behandlung der hinteren Gründe liegen auf der Hand. Das Prinzipielle in dieser Entwicklung ist etwas, das sich immer und überall, bis zu Rembrandt hinauf, wiederholt. Eigentümlicherweise bleibt Dürer mit seinen Entdeckungen im Gebiet der Zeichnung, gemalt hat er nie etwas Ähnliches.

Inschriftlich datiert aus 1510 ist die Federzeichnung eines Kirchdorfs (Sammlung Bonnat, L. 355), wo mit gleichen Mitteln gearbeitet ist. Wieder liegt das eigentliche Thema erst im Mittelgrund. Um den Beschauer gleich in die Tiefe der Bühne hineinzuziehen, wird vorn ein Haus vom unteren Bildrand überschnitten bis zum Dach, und da das Dach in seiner Längsachse bildeinwärts läuft, so ist eine weitere Anregung gegeben, den Raum auszuschreiten, und die ungewöhnliche Differenz in der Größenerscheinung der gleichen Dinge vorn und im Mittelgrund tut ein übriges, die Tiefenerstreckung eindrücklich zu machen. Dieses bedeutende Blatt ist in der Zeichnung so sorgfältig durchgeführt und so durchaus bildmäßig geschlossen, daß man glauben möchte, es sei für den Kupferstich bestimmt gewesen. Es wäre das dann der erste reine Landschaftsstich.Die Reproduktion bei Lippmann ist leider schlecht geraten. Die Gründe treten nicht auseinander. Im Text wäre die halbausgelöschte Inschrift nachzutragen: »Hab Acht aufs Aug«, links in halber Höhe geschrieben, in Beziehung auf einen kleinen Ring am Rand, der den Augenpunkt angibt. Vgl. Thausing I, 128.

Ein zweites Dorf (Bremen, L. 105) hat den Vorzug, eine bestimmbare Lokalität zu sein. Der beigesetzte Name weist auf das Dorf Kalkreuth, ein paar 205 Stunden nördlich von Nürnberg. Sehr groß gesehen. Nicht das einzelne Haus spricht, sondern die Häusergruppe, das Dorf, und zwar im Zusammenhang mit der gesamten Situation. Man faßt sofort das charakteristische Raumverhältnis. Das Ganze ist farbig angetuscht.

Und dann gibt es eine noch interessantere farbige Landschaft aus dieser Periode (Berlin, L. 14), wo fast auf allen Einzelsachinhalt verzichtet ist. Ein flaches, sommerlich-gelbes Tal, weithin verfolgbar, begleitet rechts von einer Berglehne, die in langsamen Stufen dem Ferneblau sich entgegenbewegt. Es ist eine herrliche Weite in dieser kleinen Zeichnung. Das Dörfchen in der Mitte läßt erkennen, daß wir es noch einmal mit der Gegend von Kalkreuth zu tun haben, das Ganze hat aber so viel typischen Gehalt, daß es wie eine Darstellung der fränkischen Landschaft überhaupt wirkt.Die von Lippmann unter Nr. 43 und 44 abgebildeten Landschaften sind sicher nicht von Dürer und auch im Berliner Kabinett jetzt unter Baldung eingereiht.

Neben solchen Dingen hat die genannte »Landschaft mit der Kanone«, trotz aller Trefflichkeit, einige Mühe, sich zu halten. Die groben Mittel von Dürers Radierung reichten nicht aus, die Gründe zu trennen. Im übrigen darf man nicht vergessen, daß die Kanone Hauptsache und die Landschaft nur Zugabe ist. Im Volksgeschmack hat Dürer dann noch durch eine Meeresküste dem heimatlichen Dörfchen einen höheren Phantasiereiz geben zu müssen geglaubt.

Zu den Dorfansichten gehören die Bauernbilder. Wir haben zwei Stiche aus dem Jahr 1514: das tanzende Paar und den Dudelsackpfeifer (B. 90, 91), und dann noch einen Nachzügler von 1519: der Eierverkäufer mit seiner Frau (B. 89). In der Literatur machte man sich lustig über die Bauern und Dürer hatte selbst mitgelacht und seine älteren Bauernstücke sind Spottbilder. Jetzt hat sich der Ton merklich geändert. Der Witz ist nicht mehr das Wesentliche, sondern die Gestalt, in der ganzen Kraft ihrer charakteristischen Erscheinung. Ich will nicht sagen, daß Dürer ernst geblieben sei bei dem Tänzerpaar, das mit Elephantensohlen den Boden stampft, aber was für eine prachtvolle Stärke hat er doch in diese Leiber hineingebildet. Das ist nicht mehr das dünne Bäuerlein, wie es der Hausbuchmeister zeichnete und Dürer selbst früher, sondern das erdgebundene Geschlecht, das die harte Scholle bearbeitet.

Aber auch jetzt ist Dürer nicht weitergegangen über die Figur hinaus zur Darstellung der Szene. Er gibt die Tänzergruppe, aber nicht die Kirmeß; den Dudelsackpfeifer, aber nicht das Fest; den Bauern mit dem Eierkorb, aber nicht den Markt. Und doch sind die Themen der Zeit nicht unbekannt. Es ist die ausgesprochene Richtung seiner Natur, die ihn auf die Durchbildung der Einzelfigur wies und zur Darstellung der Umwelt schwer kommen ließ. Was er mit seinem 206 Hieronymus im Gehäus gewagt hatte, versuchte er nicht ein zweites Mal, nicht einmal zu einer heiligen Familie in der Werkstatt oder einer gemütlichen Zimmermaria hat er es gebracht.Ein Ansatz in dieser Richtung (Sammlung Blasius, L. 143), der in die Zeit 1512/14 gehören mag, blieb ohne Folge.

Und warum sind es denn nur Bauern und Spielleute, die er uns zu sehen gibt? Steckte denn Nürnberg nicht voll von charakteristischem Leben? Auch da muß man sagen, daß die vorausgehende Generation eine reichere Ernte in Aussicht gestellt hat, ja, daß nicht einmal alle Keime aus Dürers Jugend aufgegangen sind. Es war nicht anders möglich. Das sittenbildliche Element verlor immer mehr an Bedeutung für ihn.

Man mißversteht Dürer völlig, wenn man verlangt, daß er ein möglichst umfassendes Bild des Lebens im Haus und auf der Straße hätte aufnehmen sollen, oder wenn man ihn gar zu dem sentimentalen Schilderer bürgerlichen Kleinlebens machen möchte, der Ludwig Richter gewesen ist. Er war viel zu sehr erfüllt von der Misere der kleinen Gasse, als daß er ihre verborgenen Freuden hätte erzählen wollen, und sein Sinn ging viel zu sehr auf das Typische und Bleibende, als daß er mit hurtigem Umblick die wechselnden Erscheinungen des Lebens hätte abspiegeln können. In seinen Gedanken wird er immer ernster und tiefer. Er denkt Dinge wie das Bildnis der alten Mutter und die gewaltigen Florentiner Apostelköpfe, und solche Stimmungen bereiten langsam den Boden für die hohe Idealität seiner letzten Jahre.

Die Mutter Dürers

Berlin

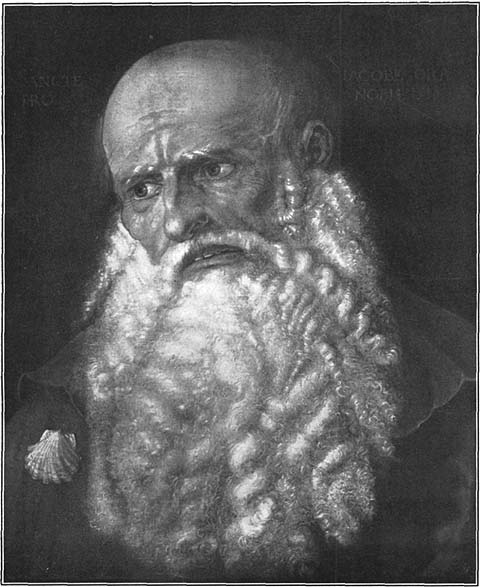

Die Zeichnung der Mutter (Kohle. L. 40)Die Inschrift lautet: 1514 an oculi (= 19. März). Dz ist albrecht Dürers muter, dy was alt 63 Jor. Und dann als Nachtrag: und ist verschiden im 1514 Jor am erchtag vor der Crewtzwochen (= Dienstag 16. Mai) um zwei genacht (gegen Nacht). stammt aus dem Jahre 1514, dem Jahre der Melancholie. Es ist zugleich das Todesjahr der Frau gewesen und man hat schon gemeint, den Stich in einen bestimmten sachlichen Zusammenhang damit bringen zu müssen. Das geht nicht an, wohl aber besteht in der einzigartigen Innerlichkeit ein Zusammenhang zwischen Zeichnung und Stich. Es gibt kein früheres Bildnis, wo Dürer so sehr von der Vorstellung eines bestimmten Ausdrucks ausgegangen wäre und eben das unterscheidet generell die Porträtkunst des 16. Jahrhunderts von der vorausgehenden. Alles Menschenbildnis bisher ist bloße Außenbeschreibung, bloße Formenstatistik im Vergleich zu der Energie, mit der die Kunst jetzt Geistiges aus der Form heraussprechen läßt. Das psychische Nacherleben muß von einer neuen stärkeren Art gewesen sein, sonst hätte man die 209 zwingenden Zeichen des Ausdruckes nicht finden können. Was Dürer als Ausdruck vorschwebte, als er die Mutter zeichnete, ist dem Inhalt nach der Melancholie nicht unähnlich und er hat denn auch – in der Überschneidung des emporgerichteten Auges – auf dieselben Darstellungsmittel gegriffen. Der Kopf ist lebensgroß. Keine Reproduktion kommt dem Eindruck des Originals nahe. Es überrieselt einen förmlich beim Anblick dieser mächtigen Kohlestriche, die Dürer vor der Natur ohne einen Augenblick des Zögerns, mit nachtwandlerischer Sicherheit auf das Papier hingesetzt zu haben scheint. Baldung reflektiert den Eindruck dieser neuen Art von Menschendarstellung in dem bedeutenden Kopf eines alten Mannes in London.

Eine Zeichnung von ähnlicher Vollkommenheit ist das Mädchen von 1515, das man nach einigen Ähnlichkeiten mit Dürers Frau und ihrer mutmaßlichen Schwester (L. 5) als eine junge Nichte Dürers betrachtet (Berlin, L. 46; Kohlezeichnung). Sie wird keine Schönheit werden und sieht auch nicht gerade intelligent aus, aber wie ist das Stumpfe und Eingehüllte dieses Kindes bei aller Frische der Jugend zur Anschauung gebracht! Es sind neue psychologische Distinktionen, die die deutsche Kunst hier zu machen lernt. Man denkt an Donatello und seine jugendbefangenen Knabenfiguren.

Alles aus dieser Zeit hat ein besonders starkes seelisches Aroma, das auch in verdorbenen Zeichnungen, wie dem schönen jungen Mann von 1515 (Berlin, L. 45; Kohle) immer noch deutlich wahrnehmbar bleibt. Es sind gefühltere Linien, in denen ein Mund jetzt sich zeichnet, und man hat den Eindruck, daß auch die komplizierteren perspektivischen Verschiebungen der Form im Dienste des Ausdruckes stünden.

Wenn man dann zur gleichen Zeit ein Eindringen der Horizontale bemerkt, insofern jetzt gern die Breitlinie als Inschriftstreifen oben oder unten ans Bild sich ansetzt, so wird man eine solche Neuerung selbstverständlich auch in der Formauffassung wirksam sehen und die horizontalen Elemente des Kopfes neben den vertikalen zu größerer Bedeutung gebracht finden. Und das gibt wieder der Erscheinung ein neues Interesse.Der Horizontalstreifen kommt wohl in der genannten Zeichnung, L. 45, zum ersten Mal vor. Der schwarze Grund derselben Zeichnung hat vereinzelte Vorbeispiele, wird aber jetzt zum herrschenden Schema. Vgl. L. 263 (1516), L. 371 (1517), L. 396 und 405 (1518). Die genannten Blätter sind durchweg Kohlezeichnungen. Eine Ausnahme bildet das Porträt des Bruders Andreas von 1514 in Silberstift (Albertina, L. 533).

Am Ende dieser kostbaren Reihe stehen die Bildnisse, die Dürer 1518 in Augsburg während des Reichstags gezeichnet hat, obenan das Kaiserbildnis der Albertina (L. 546): Kaiser Max, der vornehme Herr, voll Liebenswürdigkeit, voll Phantasie und Temperament, geistreich, beweglich – alles wird man in der 210 Zeichnung wiederfinden. Und wie sind die charakteristischen Anomalien des habsburgischen Profils vermenschlicht und in einer höheren Ausdrucksrechnung aufgelöst! Man sagt nicht, wie etwa bei einem Maxporträt des Bernhard Strigel: »Aha! eine Hakennase und vorgeschobener Unterkiefer«; die Formen sind da, aber sie bestimmen nicht den ersten Eindruck. Was zunächst spricht, sind die geistigen Eigenschaften des Dargestellten. Ein Imperatorenschema gab es damals im Norden noch nicht und die Unzulänglichkeit hätte sich nicht hinter einer großen Gebärde verstecken können.Von den anderen Augsburger Porträts seien noch der Kopf L. 396 (Oxford) genannt, in dem Dörnhöffer den Maler Burgkmair erkannt hat, und die Kardinäle Lang von Wellenburg (L. 548, Albertina) und Albrecht von Brandenburg (L. 547, Albertina). Nach letzterer Zeichnung wurde auch ein Stich gemacht, Dürers erster Porträtstich (B. 102), wovon später zu sprechen ist.

Ist es Vorurteil, wenn man in dem gemalten Max der Wiener Galerie (und neuerdings konkurriert auch die Nürnberger) die belebte Linie der Zeichnung nicht mehr findet? Ich glaube kaum. Aber auch die Ausschnitte in Holz wirken wie eine Entseelung der Zeichnung, und das kann einen um so nachdenklicher stimmen, als Dürer gerade hier gewiß alles getan hat, das Bild der ihm so werten Persönlichkeit in möglichster Reinheit weiterzugeben.Stegmann (Mitteilungen des Germanischen Museums 1901, S. 132 ff.) macht es wahrscheinlich, daß das Nürnberger Exemplar dem Wiener voranging. Von den Holzschnitten möchte der ohne Umrahmung (B. 154), weil er auf den Tod des Kaisers noch keinen Bezug nimmt, noch im Jahr 1518 selbst angefangen worden sein, Passavant (III. 173) weist aber darauf hin, daß zwei Ausgaben von verschiedenem Wert kursieren.

Es gibt überhaupt aus der ganzen Periode keine Porträtmalerei, die mit den Zeichnungen auf gleichem Range stünde. Der kleine männliche Kopf der Galerie Czernin (Wien) von 1516 wirkt flach und ist nicht unbestritten, und das Bildnis von Dürers Lehrer Wohlgemut in der Münchener Pinakothek macht wohl auf den ersten Anblick eine starke Wirkung, aber sein Zustand ist so, daß man wohl begreifen kann, wie Thausing u. a. nur eine Kopie darin erkennen wollten. Die Jahreszahl 1516 beim Monogramm enthält an dritter Stelle eine Korrektur, ursprünglich stand dort eine Null. Das ist sonderbar; daß das Bild aber wirklich 1516, und nicht etwa 1506 entstanden ist, erscheint mir – abgesehen von dem Wortlaut der oberen langen InschriftDie Inschrift gibt unter Wiederholung der Jahreszahl den Namen des Dargestellten und dann als späteren Zusatz die Nachricht, daß er 1519 gestorben sei. – durch den bedeutenden geistigen Ausdruck des Kopfes unbedingt gefordert. Das Augenrollen des Oswald Krell ist denn doch etwas ganz anderes, und selbst ein Kopf wie der Baumeister Hieronymus hat noch nicht den großen Stil wie hier, wo die Augen machtvoll und ruhig im Kopfe sitzen und die Schatten bedeutsam füllend sich in die 211 Höhlen legen. Das ursprüngliche Bild muß von sehr hoher Qualität gewesen sein.Die Zeichnung der Albertina, nach der noch Thausing einen Holzschnitt für sein Buch anfertigen ließ, ist von Voll – unter allgemeiner Beistimmung – als unecht ausgeschieden worden. Ob Wohlgemut nicht zu günstig dabei eingeschätzt worden ist, ist eine andere Frage.

Dürer hat am Anfang und am Ende seines Lebens mehr Bildnisse gemacht, als gerade in der Mitte, sie sind sogar auffallend spärlich hier, fast nur Nebenarbeiten, aber sie besitzen eine Innerlichkeit, neben der die späteren leicht kühl und die früheren in der psychologischen Analyse etwas oberflächlich erscheinen. Seine Seelenkunst drängte aber über das Gegebene weiter zu Ausdrucksfiguren idealer Art. Die Apostel haben ihm im Sinn gelegen: Typen einer erhöhten Menschlichkeit, gewaltige Seelengefäße, wo die stärkste Erregung die Ränder der Schale nicht überflutet. Obenan stehen die zwei Köpfe des Jakobus und Philippus von 1616 (Florenz, Uffizien).

Der Apostel Jakobus

Florenz

Es werden viele an den Eindruck sich erinnern, den diese Bilder an Ort und Stelle auf den mit italienischer Kunst gesättigten Sinn machen: als ob plötzlich der furchtbare Ernst der deutschen Reformation seine Stimme laut werden ließe. Weder bei Raffael noch bei Fra Bartolommeo, selbst bei Lionardo nicht ist die große Empfindung jemals mit soviel Bitternis gemischt. Es blieb den Deutschen vorbehalten, die Apostel nicht als die selbstherrlichen, vollendeten Existenzen darzustellen, sondern als Menschen, die sich verzehren in schmerzlichem Ungenügen. Der Mund des Pilgers Jakobus ist ein weniges geöffnet, die Augen unter den zusammengezogenen Brauen blicken starr, er neigt sich zur Seite, aber es bleibt immer ein heroischer Kopf ohne eine Spur von empfindsamer Schwäche. Dürer wollte nicht die Persönlichkeit des Jakobus als solche charakterisieren, das sieht man daran, daß er denselben Typus auch für den Apostel Paulus braucht (in dem Kupferstich von 1514): es ist eine Stimmung, die da und dort in Deutschland auftritt damals. Der grandiose Hieronymus am Iffenheimer Altar in Kolmar ist von ganz gleichem Ausdruck.

Merkwürdig berührt uns die Zierlichkeit der Haare. Was wollen die Künstlichkeiten da, wo es sich um das Höchste im Menschenleben handelt? Es ist ein Archaismus, den wir z. B. auch auf Giovanni Bellinis so ernst gemeintem Beweinungsbilde der Brera finden, wo Johannes mit fein geringelten Locken wehklagt. Und sollte es so schwer sein, sich in die alte Empfindung hineinzufinden? Ist es nicht dieselbe Feierlichkeit, wie sie die Leute im Volk empfinden, wenn 212 sie am Sonntag mit gewichstem Haar und blank gestärkter Wäsche zur Kirche gehen?

Der zweite Kopf, Philippus, ist kaum von geringerer Bedeutung. Er ist nur gedämpfter, und graulich in Haar und Mantel, während der weiße Bart des Jakobus in seinem Pilgerrock einen roten Grund bekommen hat. Die Technik beiderseits ist jenes zeichnende Malen mit stumpfer Temperafarbe auf ganz feiner Leinwand, wie im Dresdner Altar.Meder glaubt nachweisen zu können, daß es noch mehr derartige Apostelköpfe von Dürer gab (Jahrbuch der Sammlgn. des allerh. Kaiserhauses 1902, S. 61 f.). – Was für eine Entwicklung Dürer als Bildner idealer Typen durchgemacht hat, offenbart sich am deutlichsten bei dem Vergleich der Florentiner Köpfe mit den zwei Kaiserfiguren in Nürnberg von 1512. Beim Kaiser Sigismund mag ihn die Bindung durch eine Porträtvorlage entschuldigen, aber auch der Kaiser Karl ist mir – offen gestanden – immer eine Enttäuschung gewesen.

Der Apostel Paulus

Die zwei Bilder haben ihre Vorstufe in zwei Kupferstichen von 1514. Der eine Paulus (B. 50) wurde eben genannt. Er ist dem Jakobus verwandt in Typus und Wendung. Die Gebärde ist ohne allen Zwang des Attributs nur von innen heraus entwickelt (das Schwert liegt am Boden): ein Prediger, der einem im Traum vorkommen kann, mit heftiger Lichtbewegung. Auf der einen Seite gibt eine hochgeführte dunkle Mauer der Figur Folie und Halt.Die Mauer fehlte ursprünglich auf der Platte (Passavant III, 489), wie auch die Vorzeichnung in der Sammlung Lanna (L. 177) sie noch nicht aufweist. Ein früherer, wesentlich anderer Entwurf zur Figur ebendort (L. 176).

215 Zornig flammend, wie von Wettern umzuckt, der begleitende Thomas (B. 48). Er ist schreitend gegeben, mit hochgefaßtem Spieß. Das Antlitz beschattet. Man muß sich solche Figuren vergegenwärtigen, um zu verstehen, wie spielerisch das vorausgehende halbe Jahrhundert gewesen ist (vgl. die Abbildung der Schongauerschen Apostel im Kapitel »Grundlagen und Anfänge«).

Einige Zeichnungen beweisen, daß Dürer damals sich auch mit sitzenden männlichen Idealfiguren getragen hat. Zwei Blätter der Albertina sind 1517 datiert. Eine Prophetenfigur (L. 534) mit eigentümlich versteckten Händen und ein Apostel Paulus (L. 540), der an den ältern Bildentwurf des Heiligen in der Halle anknüpft (s. oben im Kapitel »Italien und die großen Gemälde«). Die Architektur ist aus dieser holzschnittmäßig gedachten Zeichnung weggeblieben. Nur die wogenden Faltenmassen tragen den großen Ausdruck des Kopfes weiter. »Numine afflatur« möchte man von dem Menschen sagen.

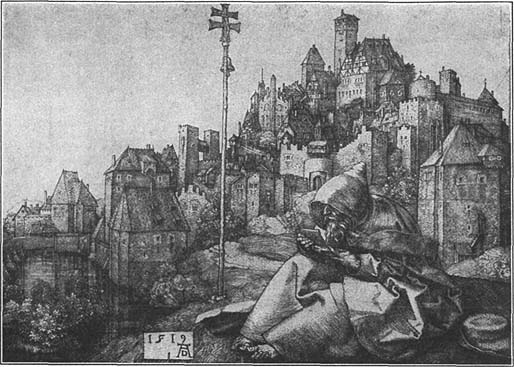

Der heilige Antonius

Der kleine Antonius im Kupferstich von 1519 (B. 58) ist ein bloß lesender Mann, der unter freiem Himmel am Boden hockt, aber er liest doch wirklich. Wer liest denn im 15. Jahrhundert? Wer liest so gierig mit vorgebeugtem Leib, das Buch fest gefaßt, als ob den alten Augen die Buchstabenreihen davonlaufen wollten? Im Hintergrunde steht eine Stadt, unendlich sorgfältig durchgezeichnet bis ins Detail des einzelnen Hauses. Es berührt wie ein Rückfall in alte schlechte Gewohnheiten, dergleichen Dinge ohne innere Notwendigkeit, als unabhängige Augenvergnügungen ins Bild hineingesetzt zu finden, umsomehr als wir die Vedute als alten Besitz der Dürerschen Werkstatt schon kennen. Allein mit diesem Hintergrund hat es doch noch eine andere Bewandtnis. Die Stadt begleitet die Silhouette des Mönches und darin liegt ihre formale Legitimation (wie andrerseits das Rechteck des Schrifttäfelchens eine Konsequenz – oder Vorbereitung – der in behaglicher Horizontale ausklingenden Landschaft ist), vielleicht gibt es aber auch einen Stimmungszusammenhang zwischen dem angespannten Lesen des Alten und diesem Architekturstück, das vom Beschauer soviel »Andacht zum Kleinen« verlangt: ich gestehe, ich würde das minutiöse Stadtbild überall sonst unpassend finden, hier scheint es mir unentbehrlich. Das aufgepflanzte Kreuz endlich mit seiner Überschneidung der gesamten Bühne ist ein bekanntes raumbildendes Mittel des neuen Jahrhunderts.

Es ist kein Zufall, daß auch auf dem Felde der Mariendarstellung das Jahr 1514 etwas besonderes bedeutet, ein Zurückgreifen auf das Seelisch-Wertvolle, eine Abwendung von dem Formalismus einer plastisch-reichen Kompositionsweise und eine höchste Ausbildung der malerischen Werte. Der 216 Kupferstich dominiert durchaus. Auf die in guter Stimmung rasch geformten Sippenbilder in Holzschnitt von 1511 folgt erst 1518 wieder ein Holzschnitt: die Maria von Engeln umgeben, währenddem mehr als ein halbes Dutzend der sorgfältigsten Marienstiche in jener Zeit entstanden sind.

Die Maria mit der Birne (1511, s. oben im Kapitel »Neuer graphischer Stil – Die kleineren Passionen«) bezeichnet den Ausgangspunkt. Es ist eine frisch entworfene Komposition. Die Figur nicht mehr zentral, sondern an den Rand geschoben; ein großer Baumstamm im Rücken; Schwung der Bewegung. Doch hat es etwas Gesuchtes, wie die Mutter dem segnenden Kinde die Frucht reichen will. Offenbar sind formale Wünschbarkeiten in erster Linie berücksichtigt worden, Wünschbarkeiten einer Phantasie, die nach der reichen Konfiguration verlangte. Gerade dieser Zug verschwindet jetzt mehr und mehr, die Bewegungsmotive werden einfacher und wirken unmittelbarer als Ausdruck und an Stelle des plastischen Reichtums tritt die Fülle der malerischen Erscheinung.

Maria an der Stadtmauer

Ein Übergang ist die schlichte Maria, die das Kind an die Wange drückt, im Motiv so sprechend und einfach wie ein alter Florentiner (1513, B. 35)Diese Ähnlichkeit ist möglicherweise aus ganz direkter Beziehung zu erklären. Woran man zunächst denkt, ist die Madonna des Hauses Tempi vom jungen Raffael. Daß Dürer hiervon eine Kopie sah, ist kaum anzunehmen, das Motiv kommt aber schon bei Donatello vor in den Paduaner Reliefs. Vgl. R. Vischer, Studien zur Kunstgeschichte, S. 217., und die Maria an der Stadtmauer von1514 (B. 40) bringt dann die Vollendung. Hier ist niemand mehr versucht, die Figuren auf ihren plastischen Inhalt hin zu analysieren. Die Konstruktion der Gruppe ist ganz unscheinbar und alles hat sich wie von selbst ergeben. Mit heiterem Gesicht ist die Mutter eben im Begriff, das verdrossene Kind vom Schoße anzunehmen. Das geschieht, ohne die Silhouette in Mitleidenschaft zu ziehen. Der Umriß ist völlig zusammengehalten und aller Ausdruck liegt in den inneren Formen. Große Mannigfaltigkeit der Flächen. Feinfältelndes Seidenzeug ist in Kontrast gebracht zu der großen Draperie des Rockes. Stumpfe Steinflächen als Einrahmung. Die Stütze im Rücken nicht mehr ein runder Baumstamm, sondern ein schweres Stück Mauer. Und dann, hochhinaufschließend, ein kleinteiliger Stadthintergrund als Folie für die Köpfe. Das Ganze als Tonharmonie von unvergleichlicher Klangfülle.- in which variety of texture is carried further than in any other of Dürers plates, sagt Koehler von diesem Stich (Catalogue of the engravings of A. Dürer. New York, 1897). Aus demselben Jahr eine zweite Maria mit der Birne (Zeichnung des Berliner Museums, L. 30), die in ihrer stürmischen Herzlichkeit wie eine Korrektur des älteren Stiches wirkt. Das Runde und Heitere ist Dürer wohl auch vorher hie und da gelungen, aber in allem, was jetzt entsteht, kommt die Empfindung aus tieferen Schächten. Wie feierlich und innig ungleich – um nur noch etwas zu nennen – gestaltet sich jetzt die 217 Szene der Anbetung des Kindes im Stalle. Die wundervolle Zeichnung der Albertina von 1514 (L. 531) läßt alles beiseite, was den Sinn zerstreuen könnte, der Stall ist nicht mehr die malerische Ruine, sondern ein stilles Bauwerk; keine perspektivischen Komplikationen, sogar die Engel sind weggelassen, dafür schließt sich die Bewegung der Hauptfiguren zu einem großen Strom der Anbetung zusammen. Auch Joseph betet nämlich: der alte Laternenträger, der mit der Hand die Flamme gegen die Zugluft schützt, paßt nicht mehr hieher.

Gegen Ausgang des Jahrzehnts gewinnt die Stimmung nochmal eine neue Nuance. Man sieht einen Stil sich vorbereiten, der noch entschiedener auf monumentale Wirkung ausgeht und mit elementareren Motiven arbeitet. Die Ansichten vereinfachen sich. Maria rückt wieder in zentrale Frontstellung. Hauptlinien werden herausgearbeitet und durch Kontraste wirkungsvoll gemacht. Licht und Schatten treten in größeren Flächen und einfacheren Intervallen einander entgegen. Das Bildganze wird wichtiger und der Raum immer massiger gefüllt. Und dabei geht die Absicht unmittelbarer als bisher auf das ausgesprochen Feierliche: große krönende Engel stellen sich ein und ungewöhnliche Lichterscheinungen sollen den Eindruck des Sakralen unterstützen. 218

Maria mit zwei krönenden Engeln

Für dieses Wachsen des Stils ist die Maria von 1518 (B. 39) schon ein bedeutendes Beispiel in der Art, wie die Falten sich zu größeren Formen vereinfachen und das Thema der Draperie mit der Bewegung der Figur zusammengebracht ist. Ein durchgehender Zug in der Figur, eine aufsteigende Bewegung, die sich oben in den krönenden Engeln auseinanderlegt. In momentaner Entrückung, als ob sie das Wunder der Krönung ahnte, blickt Maria ins Leere. Das Kind ist unruhig und will sich bemerkbar machen, allein sie achtet es nicht und hält selbstvergessen einen Apfel in der Hand wie ein heiliges Symbol. Stimmungen dieser Art sind eine Ausnahme bei Dürer und es ist kein Zweifel: ein Hans Baldung hat das verlorene Staunen der jungen Mutter unmittelbarer zu geben gewußt (Holzschnitt der Anna selbdritt an der Mauer). Aber auch sonst, bei aller Bewunderung für die Größe des Stils, wird man den Eindruck nicht überwinden können, daß die Zeichnung gegen früher an Wärme etwas verloren hat. Ein Holzzaun schließt die Bühne nach hinten ab. Nicht mehr ein malerisch zierlicher Gartenwinkel wie ehemals, keine ringelnden Ranken und keine zwitschernden Vögel: eine gerade durchlaufende Reihe von Pfählen in gleichmäßigen Abständen. Die Zweige bringen die gewollte Horizontale als stark ausgesprochene Gegenlinie ins Bild und das ganze Gefüge als kleinteilige Form ist offenbar nur des Kontrastes wegen da. An sich ist es eine harte trockene Wirklichkeit und die Kleinempfindung, mit der das gespaltene Holz gezeichnet ist, will nicht recht passen zu der Konzeption der Figur.Für das Gewand ist eine der monumentalen Draperien des Helleraltars verwertet, eine Zeichnung, die damals im Bild keine Verwendung fand (Albertina, L. 512). Merkwürdig genug, daß ein solcher Austausch der Garderobe zwischen Stich und großem Gemälde jetzt möglich ist. Die einheitliche Führung der Faltenzüge ist aber in der Vorlage noch nicht vorhanden. Zu den Engeln existiert ein Entwurf in London (L. 265), dem gegenüber die Stichausführung eine beträchtliche Steigerung der Kraft und der Klarheit der Bewegung bedeutet. Die Vorzeichnung zum Ganzen in letzter Redaktion in Berlin (L. 94).

In anderer Wendung gibt ein gleichzeitiger Holzschnitt das Thema der Engelkrönung (B. 101; 1518), volkstümlich vereinfacht, aber mit großem Pomp. Langgewandete Engel treten von den Seiten mit Früchten und Musik heran, vorn tummelt sich eine Schar von kleinen kindlichen Spielgesellen und beherrschend, zusammenfassend schwebt zu Häupten der Maria das Engelpaar mit der Krone, prachtvoll im Rauschen des Flugs. Das wesentlich Neue der Wirkung liegt weniger im Schwarz-Weiß-Effekt oder der Fülle von Figur als in der Ökonomie, die den Hauptrichtungen zugrunde liegt. Wie die Gegensätze der Vertikale und der Horizontale zusammengebracht sind (die letztere in den Flugengeln), dafür gibt es ältere Beispiele nicht. Das Gefält aber ist recht holzschnittmäßig bunt, ohne die große plastische Form der Stiche. 219

Maria mit dem Kind an der Brust

In dieser andern Technik steigert Dürer jetzt von Jahr zu Jahr seine Forderung nach großer und einfacher Erscheinung. Die säugende Maria von 1519 (B. 36)Vorzeichnung in letzter Redaktion in der Albertina (L. 529). übertrifft schon merklich ihre Vorgängerin von 1518 in der 220 Großflächigkeit und in einer Vereinfachung der Motive, die fast ans Starre geht. Vergleicht man aber gar die säugende Maria von 1503 (s. Abb. im Kapitel »Die frühen Stiche«), so ist der Unterschied ungeheuer. Das Geradlinige schlägt durch. Statt des malerischen Geflimmers große schlichte Flächen. Die Form überall zur höchsten Deutlichkeit durchgebildet. Auch die Tränkoperation muß bis auf den letzten Punkt aufgeklärt sein. Was Wunders, wenn dabei die Wärme des Jugendwerks nicht ganz erhalten geblieben ist.

Das Jahr 1520 endlich bringt noch einmal zwei Marienstiche. Eine Maria mit dem schlafenden Kind, das, ganz in Windeln gehüllt, fast nur noch als geometrische Form wirkt (B. 38), und dann die andere mit dem krönenden Engel, die weniger entschieden im neuen Stil durchgeführt ist, aber in der reinen Frontalität ihres hochgehaltenen jugendlichen Idealkopfes doch auch einen neuen Accent besitzt. Und es macht einen sonderbaren Eindruck der weiße Kopf und das große Licht unten am Rocke: als ob sie in einer Gewitternacht draußen säße und vom Blitz plötzlich erhellt würde. Flatternde Haare, kriechende Wolken, ein Engel mit hochemporgeblähtem Gewand – und in dieser Umgebung ganz still und hoch das lächelnde, allerdings herzlich leere Gesicht der Jungfrau, eine Idealbildung im Sinne der alten milden Schönheit. Eine Vorbildung dieses idealen Frontkopfes haben wir in einem Gemälde der Augsburger Galerie von 1516; sehr unangenehm, aber doch interessant als Absicht. Es ist ein konstruierter Kopf,Justi, Konstruierte Figuren &c., S. 42. 221 aber das wissenschaftlich-ästhetische Interesse ist nicht das einzige dabei. Es muß ein Bedürfnis lebendig gewesen sein, für die Maria feierlichere Formen der Erscheinung zu gewinnen.

Neben der sitzenden Maria war die stehende, als Immaculata auf der Mondsichel, zu allen Zeiten ein begehrter Artikel. Dürer hat das Thema viermal behandelt. Auf den scheuen und innigen Frühstich (B. 30), der sich eng an Schongauer hält, folgt die heitere, aber etwas gleichgültige Gruppe von 1508 (B. 31), der gegenüber dann in der Maria von 1514 die typische Wandlung ins Empfundenere hervortritt. Und auch in der Redaktion von 1516 ist dieser Ton noch festgehalten: es ist allerliebst, wie sich das Kind im Schatten der Wange an die Mutter schmiegt. Die Immaculata ist undenkbar ohne Glorie. Es war ein entscheidender Moment in der Darstellung dieser Lichterscheinung, als man anfing, die alten gleichmäßig stachelförmigen Strahlen, die direkt am Leib ansetzten, bewegter, zuckender zu gestalten und von der Figur abzurücken. Beides ist 1508 schon da, das zuckende Licht sogar schon früher, wie die Apollozeichnung in London (L. 233) beweist. Später kam dann noch die Dunkelheit des Grundes dazu, den Eindruck zu steigern. 222