|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Dort, wo die Strömung des Flusses der gelben Birken besonders stark und flink dahinrauschte, paddelte ein einsamer Indianer in seinem Birkenrindenkanu durch das kühle, klare Wasser. Damals hatte der weiße Mann jenen Fluß noch nicht entdeckt. Der Indianer war ein großer, hagerer Mensch; sein langes, straffes Schwarzhaar fiel in zwei Zöpfen über seine Schultern. Die dunklen Augen blickten scharf und forschend drein. Er trug einen befransten Hirschlederanzug von schöner brauner Rauchfarbe und sah genau so aus wie die Indianer in den Büchern.

Das Kanu war mit Erlenblättersaft leuchtend gelb gefärbt, so daß es mit den goldfarbenen Stämmen der Gelb-Birken ringsumher in eins zusammenfloß. Die Nähte des Kanus waren mit glänzendschwarzem Baumharz gedichtet. Vorne am Bug starrte ein großes, gemaltes Vogelauge in die Welt, und am Heck wedelte eine Fuchsrute im sanften Wind lustig hin und her. Der Indianer betrachtete sein Kanu wie etwas Lebendiges, das wie alle Geschöpfe Kopf und Schwanz besaß und scharfäugig wie ein Raubvogel und flink wie ein Fuchs war. Im Fahrzeug lagen ein sauber gefaltetes Zelt, ein kleiner Sack mit Vorräten, eine Axt, ein Teekessel und eine langläufige, alte Büchse.

Von den Birkenwipfeln an den Berghängen flüsterte es leise herüber, ein leichtes, nie verstummendes Rauschen. Der Wind spielte in den Blättern. Darum gaben die Indianer jenem Hochland einen besonderen Namen, sie nannten es »Hügel der Flüsternden Blätter«. An den Uferrändern rechts und links reckte sich hoher, dunkler Kiefernwald. Die weit ausladenden Äste hingen schwer über dem Wasser. Rotkehlchen und Amseln huschten umher und suchten sich zwischen dem jungen Gras emsig ein Frühstück zusammen. Die Luft war schwer vom süßen Duft der Salbeibüsche und wilden Rosen, und da und dort schossen kleine, kolibriähnliche Vögelchen wie glänzende rote Pfeile von einer Blüte zur andern, denn es war Mai, den die Indianer »Blütenmonat« heißen.

Gitschie Megwon, die Große Feder, war ein Odschibwä. Er hatte schon tagelang gegen die starke Strömung gepaddelt und befand sich jetzt weit vom heimischen Dorf. Tag um Tag hatte er seine Kraft der Gewalt des Flusses entgegengestemmt, manchmal durch ruhiges Wasser, manchmal gegen das anstürmende Brausen zwischen zackigen, gefährlichen Felsen hindurch. Doch Gitschie Megwon verstand sein Handwerk wie wenige Weiße und nicht alle Indianer.

Große Feder stand im Mondlicht

An jenem Morgen versperrte ein großer Wasserfall ihm den Weg, ein Fall, wild und schön und höher als die höchste Kiefer im Umkreis. Die Sonne brach durch tausend und abertausend Wasserstäubchen und schuf einen schillernden Regenbogen am Fuß des Falles. Dort legte Gitschie Megwon an, er ging nicht dicht an den Fall heran, sondern hielt sein Fahrzeug außerhalb des wütend schäumenden Strudels, der so gierig zog und saugte, um das kleine Boot unter den mächtigen Wassersturz zu ziehen. Große Feder sprang ans Ufer, tat die Last aus dem Boot, das er hochriß, über den Kopf stülpte und auf einem schmalen, kaum erkennbaren Pfad unter den rauschenden Bäumen dahintrug. Es war ein alter, uralter Pfad, der die Sonne noch nie gesehen hatte, so überschattet war er von ragenden Bäumen. Nach einem längeren Marsch bergan setzte Große Feder das Kanu ab, holte die leichte Last, lud sie wieder ein, schob das Boot oberhalb des Falles in ruhigeres Wasser und setzte die Reise fort.

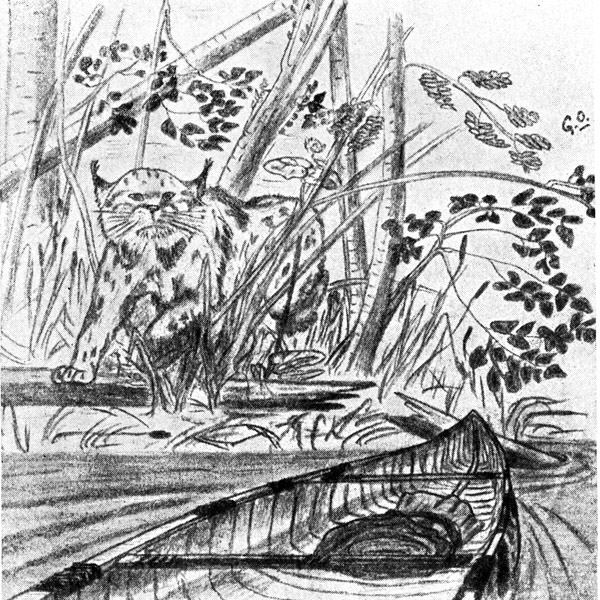

Einmal erblickte er einen silbrig schimmerneden Luchs ..

Scharf umherblickend steuerte er um die jähen Krümmungen des Wasserlaufs und sah vieles, was nur ein Jäger sehen kann. Dort zeigten ein paar Pelzohren die Richtung an, mehr ließ das Tier, dem sie gehörten, nicht von sich sehen. Drüben funkelten zwei Augen aus den Schatten, und einmal sah der scharfe Jägerblick einen silberpelzigen Luchs wie einen grauen Geist im Unterholz verschwinden. Hin und wieder eilte ein Reh oder ein Hirsch in langen Fluchten warnend dem dichten Wald zu. Wie ein rotes Wiegenpferd setzte es durch den Wald und sein weißer Spiegel glänzte wie ein Licht zwischen den Stämmen auf. Einmal überraschte er einen Elchbullen, so groß wie ein Pferd. Der stand bis an die Brust im Fluß und hatte den Kopf gerade unter Wasser, wo er nach Lilienwurzeln suchte. Große Feder hielt an, um den Elch zu beobachten, der, ganz seiner Arbeit hingegeben, den Menschen nicht bemerkte. Doch nun tauchte das geweihte Haupt mit mächtigem Plätschern auf. Da stand er, der Riese, und starrte, während ihm das Wasser über Gesicht und Hals rann, überaus erstaunt auf das fremde Wesen, plötzlich wandte er sich um, watete ans Ufer und verschwand in den dunkeln Waldesgründen. Fast eine ganze Minute lang konnte Große Feder den schweren Aufschlag der Hufe, das scharfe Knacken und Krachen des niederbrechenden Unterholzes verfolgen.

Trotz dieser Gesellschaft fühlte Gitschie Megwon sich ein bißchen einsam. Im Dorf daheim warteten seine zwei Kinder auf seine Rückkehr, ein Junge und ein Mädchen. Die Mutter war schon lange tot. Die Dorffrauen waren gut zu den beiden, und doch vermißten sie die Mutter, und Gitschie Megwon wußte, daß sie genau so einsam waren wie er. Sie hielten zusammen, die drei. Sie waren große Freunde und trennten sich selten. Gitschie Megwon nahm sie sonst überall mit, nur diesmal ging es nicht anders, die Reise war gefährlich. Gitschie Megwon war auf Zusammenstöße mit einigen Wilderern gefaßt, die seinen Jagdgrund ausraubten. Er hatte für sich und die Seinen eine schöne Blockhütte als Sommerwohnung gebaut. Dort lebten sie glücklich und erholten sich von der mühseligen Winterjagd. Die Ruhe nahm ein Ende, als ein befreundeter Indianer vom Stamm der Kri von einer Bande umherziehender Halbblut-Indianer berichtete, die aus dem besiedelten Gebiet aufgebrochen und in die Heimatgegend Gitschie Megwons eingedrungen war und alle Biber totschlug und fing, deren sie habhaft werden konnte.

Der echte Waldindianer achtet die Jagdgründe seines Nächsten, und wer das ungeschriebene Gesetz bricht, ist ein gemeiner Dieb. Aber die stadtgeborenen Halbblut-Menschen, diese Mischlinge, haben die Art der Ahnen vergessen oder aufgegeben und machen sich gar nichts daraus, einen andern zu bestehlen. Die Sache war ernst, Gitschie Megwon brauchte seine Pelztiere, wenn er seine kleine Familie nicht verhungern lassen wollte. Keine Pelze – kein Geld, das war eine einfache Rechnung. Darum hatte er sich aufgemacht, tief hinein in seine Winterjagdgründe, um die Tiere vor den Räubern zu schützen. Bis jetzt hatte er noch nichts bemerkt, kein Zeichen, keine Spur. Und da es inzwischen Mai und damit warm geworden war und die Pelztiere ihr Haarkleid wechselten und nicht länger zum Stehlen verlockten, hielt er seine Arbeit für getan und beschloß, sich am nächsten Tag auf die Heimfahrt zu machen.

Mit diesen und anderen freundlichen Gedanken im Kopf fuhr Gitschie Megwon geruhsam am Ufer entlang und hielt nach fremden Spuren Ausschau, plötzlich stach ihm ein scharfer Duft in die Nase – an dieser Stelle mußte vor ganz kurzer Zeit jemand vorübergegangen sein – Tier oder Mensch hatte im Vorüberwandern einige Blätter der streng riechenden Pfefferminze zerquetscht. Gitschie Megwon paßte scharf auf, rasch schweiften seine Blicke über die Uferbank – –. Plötzlich sprang ein gedrungenes, plumpes, dunkles Tier gerade vor dem Kanu ins Wasser und sank wie ein Stein in die Tiefe. Und gleich darauf tauchte wenige Meter weiter vorne ein nasser Kopf und ein dunkelbrauner Pelzrücken auf; das Tier umkreiste das Boot mit schnellen, kraftvollen Zügen, bis es eine günstige Stelle gefunden hatte, woher der Wind von dem Menschen in seine Nase wehte. Menschengeruch, den das Waldvolk so sehr fürchtet! Und dann reckte sich ein breiter, flacher Schwanz und peitschte das Wasser, daß es platschte und aufschäumte und in alle Himmelsrichtungen spritzte. Und das Tier tauchte wieder und kam nicht mehr zum Vorschein.

Gitschie Megwon schüttelte die Wassertropfen von den Ärmeln seines Lederrocks und lächelte. Ah, das war schön, das hatte er sehen wollen. Ein Biber war's! Kaum war das Echo des Alarmwirbels verklungen, als es um die Flußbiegung herum noch einmal scharf und laut wie ein Büchsenschuß knallte. Dort unten waren noch zwei andere.

Gut, gut. wieder lächelte der Indianer. Nein, hier hat bestimmt niemand gejagt. Er hätte die Biber nur zu leicht fangen können. Wenn dieser leichtsinnige Bursche ihn hier, in dieser »Verkehrsstraße«, so nahe herankommen ließ, mußten auch die andern sicher sein. Nein, hier hatte sie niemand gestört.

Oder doch? Gitschie Megwon wollte es genau wissen und beschloß, ihren Bau aufzusuchen. Den zu finden war nicht schwer, denn der Biber hat die Gewohnheit, auf seinen Spaziergängen kleine grüne Erlen- und Pappelschößlinge abzuschälen und Rinde zu fressen; die weißen Stöcke, die dann herumliegen, zeigen deutlich genug den Weg.

Kurz darauf geriet Gitschie Megwon an einen kleinen, dem Fluß zueilenden Bach. Richtig, an der Mündung fand er, wonach er gesucht hatte: glatte, weiße Stöcke, die Reste einer Bibermahlzeit. Ihr Haus mußte also nicht weit davon, irgendwo an dem kleinen Bächlein stehen, an einer ruhigen Stelle, wie die Biber es lieben.

Die Tiere hatten es sich am Rand einer hübschen, von mächtigen Kiefern umgebenen Bucht schmecken lassen. Die Bäume standen, wie wenn sie aus dem Wald fortgelaufen wären und nicht mehr heimgefunden hätten. Hier machte Gitschie Megwon ein Feuer an und kochte sein Mittagessen. Die Indianer pflegen auf ihren Wanderungen viel Tee zu trinken; auch Große Feder wählte einen sauber geschälten Stock, stieß ihn fest in die Erde und hängte am andern Ende den Teekessel über die fröhlich prasselnden Flammen. Dann schnitt er Hirschfleisch in Streifen, spießte sie auf gegabelte Stöcke vor die Glut und legte Indianerbrot darunter, um den vom Fleisch herabtropfenden vorzüglichen Saft aufzufangen. Nach dem Essen rauchte er ein Weilchen still vor sich hin, lauschte dem Wind, der leise durch das Gezweig strich, wie einer schönen Musik, blickte dem schwankenden, kräuselnden Rauch nach, der bald in dieser, bald in jener Richtung Figuren in die Luft zeichnete.

Diese Dinge liebte Gitschie Megwon, die waren ihm Buch und Musik zugleich. Er hatte nie etwas anderes gekannt.

Nicht lange ruhte er aus. Er erhob sich, verbarg seine wenigen Habseligkeiten unter dem umgestülpten Kanu, nahm die langläufige Büchse und wanderte bachaufwärts dem Biberteich zu, der dort liegen mußte. Seine mit weichen Mokassins beschuhten Füße ließen keine Spur zurück, als er leise in den stillen, schläfrigen Wald schlüpfte. Nur die Eichhörnchen keckerten und schimpften von den Ästen herab, und die Whiskey Jacks Kleine sperlingsartige Vögel, diese wissenden, vergnügten Vögel, folgten ihm von Baum zu Baum. Manchmal flatterten sie voraus, um ihn mit ihren klugen Äuglein zu beobachten. Gitschie Megwon freute sich dieser freundlichen Gesellen und ließ sich Zeit. Plötzlich blieb er lauschend stehen. Seine geübten Ohren hatten ein fremdes, unerwartetes Geräusch vernommen. Es wurde lauter und lauter – da, das Bachbett herab wälzte sich dickes, gelbes Schlammwasser und führte eine Menge Prügel und Holzwerk mit; es stieg und schwoll, überflutete das Ufer und brauste in wilden Wirbeln dahin. Etwas Furchtbares geschah dort oben am Biberteich! Das bedeutet etwas! Ein Mensch oder ein Tier mußte den Damm zerstört haben! Was sich da herabwälzte, war das von den Bibern so sorgfältig gestaute Wasser, das kostbare, lebenspendende Naß, ohne das diese Tiere hilflos sind.

Gitschie Megwon raste in großen Sätzen durch den Wald, der vor kurzem noch so schön war und nun mit einemmal voll düsterer Drohung schien. Gitschie Megwon rannte, so schnell er konnte, um seine Biberkolonie vor dem Untergang zu retten. Er setzte hoch über gefallene Stämme, brach keuchend durch das Gewirr von Windbruch und Unterholz und ließ Eichhörnchen und Whiskey Jacks weit hinter sich zurück, sprang wie ein flüchtender Hirsch durch den schattigen Wald dem Teich zu und hoffte, noch rechtzeitig zu kommen. Er wußte nun, was dort oben vorgegangen war.

Negik, der Fischotter, der Todfeind der Biber, war auf dem Kriegspfad, und die Biber mußten nun ohne ihr schützendes Wasser ums Leben kämpfen.