|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

1. Zeichnungen der Kinder mußten bei der Analyse der einfachsten Kritzeleien schon herangezogen werden. Die Beziehungen zu unserem Material sind nicht auf eine Formel zu bringen. Über die Ähnlichkeit in der Darstellung der menschlichen Figur, die man so gern als Vergleichsobjekt wählt, kann kein Zweifel sein. Aber das hat nichts mit der Krankheit zu tun, sondern nur mit der Ungeübtheit. Ungeübte Erwachsene zeichnen überwiegend ebenfalls kindliche Typen. Für uns war solche von zahlreichen, schwer kontrollierbaren Faktoren abhängige Wirklichkeitsdarstellung weniger fesselnd als die Art der objektlosen ungeordneten Kritzeleien, über die nur wenige Vorarbeiten vorhanden sind. Die einzige Studie, die sich ihre Probleme in unserem Sinne stellt, ist die von Krötzsch Vgl. Anm. 8.: »Rhythmus und Form in der freien Kinderzeichnung«. Mögen auch manche Bedenken gegen begriffliche und terminologische Eigenheiten bestehen, so wird doch hier wenigstens einmal mit dem Zentrum des Zeichnens begonnen, dem rhythmischen Verlauf von Linien, die nun zunächst einfach Ausdruck von Seelischem sind, ehe sie irgendeiner anderen Zwecksetzung untergeordnet werden. Man merkt, daß der Autor nicht aus methodischen Überlegungen heraus Versuche macht, sondern daß er von vornherein weiß, worauf es ankommt. Er schildert die zeichnerische Entwicklung des Kindes so: im Anfang steht rein die Freude an der Bewegung, an die sich die Freude an der Hervorbringung von Strichen schließt. Der anfangs großtaktige Rhythmus verfeinert sich langsam. Eine Absicht zur Erzeugung bestimmter Formen besteht noch nicht, eine Deutung entstandener Formen ebensowenig. Die ersten Benennungen knüpfen nicht an Ähnlichkeiten an, sondern verwenden zufällig bekannte Worte. Erst mit der sprachlichen Beherrschung der Erscheinungswelt wird auch die Form Träger bestimmter Vorstellungen, und jetzt erst geht das Kind auf Ähnlichkeiten aus. Es findet die geschlossene Form, die Herrschaft des Objektes beginnt, die Kritzelstufe ist abgeschlossen. Der freie Bewegungsrhythmus tritt in der Folge in den Dienst der Schreibbewegung, der Abbildung und des Schmückens. Diese Entwicklung spielt sich in dem analysierten Falle ungewöhnlich früh, nämlich bis zum Abschluß des dritten Lebensjahres ab. Die für uns entscheidenden Beobachtungen von Krötzsch beziehen sich auf den Zustand »geminderter Bewußtheit«, der bei normalen Kindern und Erwachsenen und bei normalen Erwachsenen sich gleich äußere, nämlich als Zurücksinken auf die frühe Kinderstufe: Herrschaft rhythmischer Bewegung, Zurückdrängung der Form, Deutung von Ähnlichkeiten, auftauchende Absicht zur Formgebung, die aber doch wieder im Rhythmus ausklingt oder abbricht. »Willensabwesenheit, Willensschwäche, Ermüdung äußern sich in den spielmäßigen Malereien durch starkes Hervortreten eines Bewegungsrhythmus ohne Formgestaltung. Dauerndes Auftreten von Bewegungsrhythmen ohne Willen zur Formgestaltung oder dauerndes Abgleiten aus der Formgestaltung in Bewegungsrhythmus läßt auf innere Störung schließen.«

Von Wert für uns sind außerdem fast nur die Arbeiten von Stern C. und W. Stern: »Entwicklung der zeichnerischen Begabung eines Knaben vom 4. bis zum 7. Jahre«. Zeitschr. f. angewandte Psychologie Bd. 3. 1910. W. Stern: »Die Entwicklung der Raumwahrnehmung in der ersten Kindheit«. Ebenda Bd. 2. 1909. W. Stern: »Psychologie der frühen Kindheit« 1914., und zwar vor allem wegen der Klärung der Raumwahrnehmung dadurch, daß grundsätzlich die Gestaltqualität der Raumform von der Raumlage unterschieden wird. Die erstere meint das gegenseitige Lageverhältnis der Dinge im Raum, Qualitäten wie rund, eckig, gerade u. dgl. Die letztere dagegen die egozentrischen Merkmale des Wahrnehmungsbildes, oben, unten, rechts, links, ausdrückbar durch Gesichtswinkel. Nicht mitgemeint ist die Tiefendimension, die auf besondere assoziative Weise im Anschauungsbild entsteht. Charakteristisch für das Kind ist nun das Auseinanderfallen von Raumform und Raumlage, die beim Erwachsenen – wir müssen hinzufügen, wenn er zeichnerisch durchgebildet ist – sich immer inniger verknüpfen. Nach diesen Gesichtspunkten ließe sich unser Material mit Kinderzeichnungen und solchen von gesunden ungeübten Erwachsenen noch genauer vergleichen. Als krankhaftes Symptom könnten wir diese Trennung von Raumform und Raumlage, mit anderen Worten die Vernachlässigung des einheitlichen Blickpunktes erst verwerten, wenn man nachwiese, daß der gesunde Erwachsene ohne Übung sich anders verhielte. Das kleine Material, das bislang verfügbar ist, läßt uns daran zweifeln.

Abb. 169. Kritzelei. Mädchen 3¾ Jahr. (Bleistift.) 20x14.

Mit der ganzen Masse der Kinderzeichnungen aus der Schulzeit ist für uns wenig anzufangen, außer mit Spontanzeichnungen, die sicher unabhängig von dem pädagogischen Milieu entstanden sind. Unter diesen finden wir gelegentlich phantastische Blätter, die in ihrer unbefangenen Realitätsfernheit eine gewisse Ähnlichkeit mit unserem Material haben. Die Abb. 169-172 bringen einige typische Beispiele: 169 stammt von einem Mädchen, 3¾ Jahr alt, das sehr wenig gezeichnet hat und vor allem nie angeleitet worden ist. Bis über das vierte Jahr hinaus zeichnete es ausschließlich spielerisch mit zunehmender Freude an einfachen Ordnungsprinzipien: annähernde Parallelführung der meisten Linienzüge, Wiederholung ähnlicher Kurven u. dgl. Die erste Darstellung eines Menschen legte die Hauptbestandteile des Körpers völlig zusammenhanglos nebeneinander, obwohl das Kind in seinen Äußerungen eine besonders scharfe Beobachtungsgabe schon wiederholt kundgetan hatte und seine Bilderbücher sehr verständig und zutreffend zu erklären pflegte, ohne phantastisch auszudeuten. Der »Riese« dagegen wurde von einem ausgesprochen phantastisch veranlagten 6 jährigen Knaben gezeichnet, der mit seiner älteren Schwester gern Märchen in Wort und Bild sich ausmalte. Ähnlich veranlagt war der Urheber von 171, der vor der Schulzeit ganze Serien solcher Fabeltiere mit ähnlichen Benennungen entwarf, was mit Beginn der Schule bald aufhörte. Die Landschaft 172 endlich stammt von dem kleinen Krötzsch im Alter von 6 Jahren. Hier ist besonders bemerkenswert, daß die realen Motive (Kirche, Baum, Haus) mit Punkten und kleinen Kreisen eingefaßt, also ornamental geschmückt sind, obwohl die Abbildetendenz durchaus vorherrscht. Und dies bei einem sehr aufgeweckten Knaben, der seit seinem 19. Monat viel zeichnet und als Beobachtungsobjekt dient. Gewiß ein Beweis, wie vorsichtig und zurückhaltend der Beobachter sich dem Kinde gegenüber benommen haben muß, das trotz aller Erziehungsgefahren so unbefangen geblieben ist.

Abb. 170. Der Riese. (Bleistift.) Zeichnung eines Knaben (6 Jahre). 25x16.

|

|

Abb. 171a und b. Zwei Fabeltiere.

Von 6 jährigen Knaben (Kreide). je 11x7.

Abb. 172. Landschaft mit Häusern. aus Krötzsch, Rhythmus und Form. Knabe 6¾ Jahr.

Noch nicht sicher geklärt ist die Frage, wie die Zeichenweise abnormer Kinder (taubstummer und schwachsinniger vor allem) sich unterscheidet von der des Durchschnittskindes. Die vorliegenden Untersuchungen decken sich nicht ganz in ihren Resultaten. Soviel kann man immerhin sagen, daß bei mäßigem Schwachsinn sehr wohl überdurchschnittliche Begabungen vorkommen und daß taubstumme Kinder ein lebendigeres Formengedächtnis haben, also ihre Vorstellungen mehr nach der Seite eines Anschauungsbildes als nach der des Begriffs entwickeln. Dieser Befund bestätigt unsere Meinung, daß Sprache und Begriffsbildung die Weiterentwicklung des Anschauungsbildes gefährden, wie das ja auch aus der oft gemachten Erfahrung hervorgeht, daß mit dem Eintritt in die Schule die selbständige Zeichenweise zumal phantasiebegabter Kinder verblaßt.

2. Zeichnungen gesunder ungeübter Erwachsener stehen ihrem Wesen nach als Anschauungsbilder auf kindlicher Stufe. Soviel läßt sich trotz der Geringfügigkeit des vorhandenen Materials wohl sagen. Am überzeugendsten geht das aus der schon erwähnten großen Serie von Zeichnungen ungarischer Analphabeten hervor, die zwar nicht spontan entstanden sind, aber dafür, da jeder Zeichner die gleichen sieben Themen behandelt, die Variationsbreite bei 20 jungen Leuten vom Lande deutlich macht. Sie ist gering, soweit sie das Anschauungsbild betrifft, größer in bezug auf die Rhythmik der Strichführung. Auch zwei Serien von Zeichnungen aus Gefängnissen weisen, wie schon erwähnt, in derselben Richtung. – In anderer Hinsicht müssen die Kritzeleien aus Langeweile oder Ungeduld, zumal auf Telephonblocks herangezogen werden. Es ist nicht schwer, darunter Blätter zu finden, die von den Kritzeleien der Geisteskranken kaum zu unterscheiden sind. Das wäre ein Hinweis darauf, daß die innere Einstellung des Zeichners in beiden Fällen wohl verwandt sein mag, wogegen psychologisch nicht viel einzuwenden wäre: die schlaffe Gleichgültigkeit, der Konzentrationsmangel, das Brüten über dem Nichts des gelangweilten Sitzungsteilnehmers enthält von der Persönlichkeit so wenig, daß man ihm durch einen Vergleich mit dem ähnlichen Gebaren eines Kranken kaum großes Unrecht zufügt. In der Hauptsache gilt auch hier gewiß, was wir mit Krötzsch für den Zustand »geminderter Bewußtheit« bei Kindern fanden: Ermüdung und ähnliches äußert sich in den spielerischen Kritzeleien durch starkes Hervortreten eines Bewegungsrhythmus ohne Formgestaltung. Doch lassen sich schon an unserem mäßig umfangreichen Material Unterschiede beobachten, die auf Grade solcher Ermüdung zurückgeführt werden müssen, und andere, die eine persönliche Note enthalten. Es scheint, daß man zu recht vielen Typen von Zeichnungen Geisteskranker bei Gesunden Parallelen finden kann, deren Unterscheidung sehr schwer ist Vgl. Anm. 43..

|

|

|

| Abb. 173a.

Neu-Mecklenburg (Stuttgart, Linden-Museum). |

Abb. 176.

Neu-Mecklenburg (Hamburg, Völkermuseum). |

Abb. 173b.

Neu-Mecklenburg (Stuttgart, Linden-Museum). |

|

Abb. 173 - 176

Doppelfiguren |

|

| Abb. 174. Doppelfigur. Bamum. | Abb. 175. Doppelfigur. Soruba. |

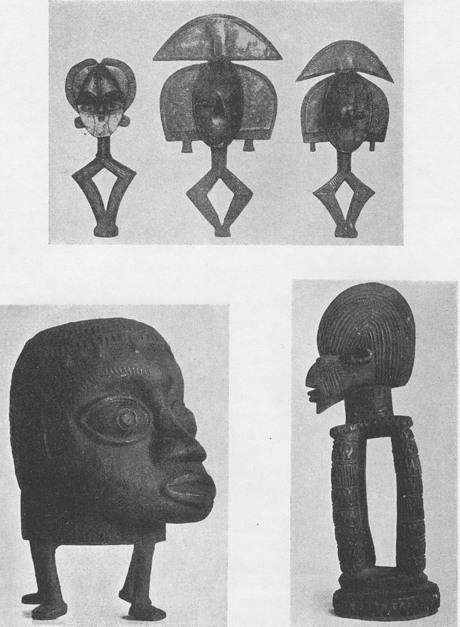

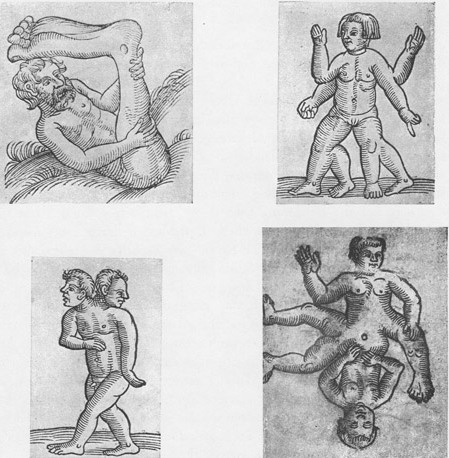

3. Die Verwandtschaft vieler Bildwerke Geisteskranker mit solchen von Primitiven ist oft bemerkt worden. Wir geben einige Vergleichsstücke wieder und knüpfen unsere Erwägungen an diese an. – Bei dem Falle Brendel lernten wir eine ganze Serie mannweiblicher Doppelfiguren kennen (Abb. 89-92). Die Abb. 173-176 bringen ähnliche Doppelfiguren aus Neu-Mecklenburg, Bamum, Soruba Wir verdanken diese Abbildungen der Freundlichkeit von Prof. Thilenius (Hamburg) und Prof. Koch-Grünberg (Stuttgart), die sich auch mit Rat und Auskunft stets hilfsbereit erwiesen.. Am nächsten kommen unseren Schnitzereien die Kalksteinfigur Abb. 173 aus Neu-Mecklenburg und die holzgeschnitzte vierköpfige Abb. 175 aus Westafrika. Bei jener ist vor allem die Stellung und Durchgestaltung der Beine sowie die Haltung der Arme eng verwandt, während die entschiedenere Trennung der beiden Halbfiguren und die mehr walzenförmige Ausgestaltung des Rumpfes als unterscheidende Kennzeichen auffallen. – Fast noch verblüffender wirkt die Strukturverwandtschaft der vierköpfigen Abb. 175 mit Abb. 90. Zwar ist die Beinpartie der afrikanischen Figur sozusagen im tektonischen Stadium eines Sockels oder Säulenfußes steckengeblieben. Aber die Andeutung der Beinkonturen genügt doch, um klarzumachen, daß hier eine ganz ähnliche geknickte Stellung der Beine im Anschauungsbild des Schnitzers lebendig war. Die Rumpfpartie aber hat hier wie dort einmal die kubische Grundform des Holzblocks ausdrücklich beibehalten und sodann zwei Seiten als (unter sich gleichwertige) parallele Vorder- und Rückfront herausgehoben, während die beiden anderen Seiten nur durch den darüber schwebenden Kopf verselbständigt werden. Auch die Art, in der diese Vierkopfeinheit fast als selbständiger Sonderorganismus wie ein Aufsatz auf der Halssäule ruht, ist in den Grundzügen an beiden Werken gleich. Nur hat der Afrikaner viermal denselben Gesichtstypus gegeben, während unser Schnitzer deutlich zwischen einem bärtigen und einem bartlosen Typus scheidet. – Weniger in den Einzelformen als im Gesamttypus liegt die Ähnlichkeit bei Abb. 176. Dagegen zeigt Abb. 174 den Neger bei freier phantastischer Kombination von zwei menschlichen Gestalten, die ganz unserem Begriff der Kontamination oder Verschmelzung entsprechen: die beiden Menschen haben nur einen gemeinsamen Körper, der doppelt orientiert ist, so daß der Kopf des einen am Gesäß des anderen sitzt. Demgemäß kann die Figur auf jedes der beiden Beinpaare gestellt werden. Hier handelt es sich offenbar um ein Formspiel in erster Linie, wobei der groteske Scherz wohl die Hauptsache ist. Wir kennen diese Neigung ja gerade an derartigen kleinen Tonfigürchen aus allen Zeiten. Die bequeme Knettechnik, bei der man jeden Einfall schnell versuchen und wieder fallen lassen kann, erleichtert dieses freie Schalten mit dem ganzen Formenreichtum, den uns die Realität zu wenigen typischen Organismen gefügt hat, während zahllose Möglichkeiten unbenutzt blieben. Wir können uns diesen gegebenen Tatsachen beugen und die Weisheit des Naturgeschehens aus solcher Gesinnung heraus aufrichten. Aber wir können auch weiterbauen mit dem Formenschatz, den wir vorfinden. Wer die Gestaltungsversuche dieser letzten Jahrtausende auf unserem kleinen Erdball ungefähr übersieht, der weiß, daß alle Zeiten und Völker Beiträge zu solcher formschöpferischen Bemühung geliefert haben. Zwischen zwei Funktionen sind solche Neubildungen immer eingespannt: zwischen einfachem Spielen mit. der Form und triebgebundenem Sinnen über tiefere oder mindestens andere Beziehungen unter den Umweltsgebilden, als die anschauliche Gestalt kundzutun vermag: gesteigerte Bedeutsamkeit, Symbolik, magische Bindungen sucht der Primitive, das Kind und fast jeder Schaffende.

Eine ganze Serie von 10 Vergleichsstücken zu den Kopffüßern Abb. 88 bringen die Abbildungen 177 und 183, die sich leicht noch um einige Stücke vermehren ließen. Die drei Figuren aus Französisch-Kongo kommen unseren flachen Holzplastiken am nächsten, wenn auch ihre Beine stärker schematisiert, unten ganz geschlossen und durch ein halsartiges Verbindungsstück mit dem Kopf verbunden sind. Jedenfalls aber ist hier eine Art Organismus angestrebt. Dagegen bedeuten die Füße unter der aufdringlichen Beninbronze wohl nichts als ein Stativ, einen aufgelösten Sockel, wie das bei der Sorubafigur mit ihrem mehr kunstgewerblich verzierten dreisäuligen Untersatz konsequenter durchgeführt ist. Dazu gehören noch die fünf Figuren auf Abb. 183, die aus anderer Zeit und Umgebung stammen, weshalb das Kopffüßerproblem später behandelt wird. – Von den zahlreichen Parallelfiguren, die sich in jeder größeren ethnologischen Sammlung zu dem »Pfeifenstopfer«, Abb. 47 und 48, finden, sind nur zwei abgebildet; eine von der Osterinsel und eine aus Neu-Guinea. Diese letztere zumal steht dem Pfeifenstopfer in Proportionen, Haltung und Ausdruck so nahe, daß man auch erfahrene Kenner stutzig macht, wenn man ihnen Abbildungen von beiden nebeneinander zeigt. Häutig finden sich die Betrachter nur mit Hilfe des Sockels aus der Verlegenheit, an dem man die lahmere Zivilisationsarbeit spürt. – Abb. 178 diene als Vergleichsstück zu Abb. 128, aber auch zu anderen Tierdarstellungen. Urheberin ist ein Weib in Ekoiland (Afrika), das die »Palaverhäuser« zu bemalen pflegte und mit diesem Stück dem Forscher eine Probe ihrer Hand in sein Skizzenbuch gestiftet hat. Weniger die Schematisierung der Tiere, die bei südamerikanischen Indianern zu ganz gleichen Gestalten führt, als die Komposition des Blattes veranlaßt uns zu der Wiedergabe. Was wir bei unserem Fall Knüpfer als Quelle des besonderen Reizes aufwiesen, das müssen wir auch hier namhaft machen: jene schwebende Spannung zwischen Regel und Willkür, die uns nicht zum Erkennen, zum »Feststellen« gelangen läßt, sondern uns immer wieder anspornt, unseren Spürsinn nach dem geheimen Schlüssel der irrational verwobenen Gruppe suchen zu lassen.

Abb. 177a-c. a) Drei Kopffüßer aus Französisch-Kongo (Göteborg, Museum), b) Benin-Bronze, c) Holzplastik aus Soruba (Völkermuseum Hamburg).

Abb. 178. Leopard, Eidechsen, Hund (Ekoiland Afrika) aus Mansfeld, Urwalddokumente.

Wir lassen uns an diesen Beispielen genügen und verzichten darauf, die bekannten Ähnlichkeiten zwischen kindlicher und primitiver Menschen- und Raumdarstellung an dieser Stelle durch neues Material zu belegen und mit unseren Bildwerken in Beziehung zu setzen. Es wurde bereits mehrfach betont, daß prinzipiell jedem Ungeübten, woher auch immer er stamme, einige uns anerzogene Betrachtungsweisen gleichgültig sind. Weshalb wir z. B. das Spazierengehen auf dem Zeichenblatt wie auf einem Stück Land, wobei nur statt der Person das Blatt hin und her gewendet wird, zu allen Zeiten bei Völkern verschiedenster Rasse und Kulturstufe wiederfinden (vgl. S. 225). Einstweilen halten wir fest, daß zwischen Werken ungeübter Geisteskranker und primitiver Völker sich gelegentlich in seltsamen Motiven wie in der formalen Gestaltung eine höchst überraschende enge Verwandtschaft aufdrängt, die so weit geht, daß es schwer wird, die Unterschiede zu formulieren.

Wesentlich ist an diesem Befunde, daß eine solche enge Verwandtschaft besteht, ohne daß von einer direkten Beeinflussung die Rede sein könnte – sonst stünden wir vor einer relativ gleichgültigen Tatsache, die gerade das Registrieren lohnte. Der rationale Vorbildweg ist aber in allen Fällen so gut wie sicher auszuschließen. Damit gelangen wir zu einem Hauptproblem, von dem aus gesehen der Wert und die innere Berechtigung unserer Bearbeitung dieses Grenzgebietes für viele erst diskutabel wird. Die Leitgedanken, die alle Fragestellungen in dieser Richtung bestimmen, seien hier in gedrängter Kürze entwickelt. Sie haben für uns programmatische Bedeutung, weil sie auf ein noch wenig bearbeitetes, aber zweifellos sehr ergiebiges wissenschaftliches Neuland führen. – Die Völkerkunde hat in den letzten Generationen ein ganz ungeheures Material von Zeugnissen primitiver Kulturen angesammelt, aber bis vor kurzem den Hauptwert auf übersichtliche Ordnung dieser zahllosen Mythen und Märchen, Bildwerke und Gebrauchsgegenstände, sowie auf die Erforschung historisch-geographischer Zusammenhänge gelegt. Ein Führer der neueren Völkerkunde, Adolf Bastian, besaß zwar außer seinem vielseitigen Wissen so viel psychologische und philosophische Bildung, daß er die tiefblickende Unterscheidung von allgemeinen Menschheitsgedanken und auf Kulturkreise beschränkten Völkergedanken konzipierte. Diese grundlegend wichtige Einsicht trat aber später, vor allem unter dem Einfluß Ratzels, wieder zurück. Wir werden davon noch zu reden haben.

Die psychologischen Anschauungen der Ethnologen wurden vorwiegend bestimmt durch die Lehre vom »Animismus«, die aus der englisch-amerikanischen Schule von Tylor und Frazer hervorging und mit durchaus rationalistischer Popularpsychologie moderne Seelenvorstellungen zur Erklärung der primitiven Denkweise heranzog. Dagegen hat sich nun in den letzten Dezennien ganz stetig eine psychologisch besser fundierte Anschauungsweise angebahnt, deren erste Vertreter in Deutschland Vierkandt und Preuss, in Frankreich die Soziologen Dürkheim und Levy-Brühl Am wichtigsten ist Levy-Brühl: »Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures«, Paris 1910. Das Buch erscheint soeben deutsch unter dem Titel: »Das Denken der Naturvölker« (Wien 1921) und ist zweifellos berufen, der Mittelpunkt der vergleichenden Untersuchungen über primitives Denken u. dgl. zu werden. waren. Ihnen und ihrer schnell wachsenden Gefolgschaft steht es fest, daß man das Seelenleben der Primitiven keineswegs erklären kann, indem man die unvollkommene oder einseitige Verwendung der uns geläufigen logischen Denkschemata bei ihnen aufzeigt – sondern daß den Primitiven eine qualitativ andere Denkweise eigen ist. Es handelt sich dabei kurz gesagt um die durchaus mystische kollektive Vorstellungsweise, die gern als prälogisch bezeichnet wird, weil für sie das Gesetz des Widerspruches noch nicht gültig ist. Die Glieder eines Stammes, dessen Totemtier die Eidechse ist, nennen sich selbst Eidechsen, d. h. sie identifizieren sich völlig mit ihrem Totem, nicht in dem logisch allein möglichen übertragenen Sinne. Das Schema dieser Vorstellungsweise wird von Levy-Brühl als das »Gesetz der Partizipation« formuliert. Die objektiven Merkmale der Dinge treten hinter den emotionalen Komponenten der Kollektivvorstellungen weit zurück. Die Fähigkeit, ein von der Gruppe unabhängiges individuelles Weltbild sich zu erwerben, fehlt dem Einzelnen. Geheimnisvolle, unsichtbare Mächte, die Dämonen, wirken im Naturlauf und im Menschenleben. Gegen sie sich zu schützen oder gar sie zu beherrschen ist das Ziel aller magisch-zauberischen Bemühungen.

Von psychologischer Seite hatte Wundt in seiner großangelegten Völkerpsychologie die ethnologischen Erkenntnisse des vorigen Jahrhunderts zusammenfassend auf die gleichmäßige Wirksamkeit von Grundgesetzen des Seelenlebens zurückzuführen versucht. Es liegt eine tragische Ironie des Schicksals darin, daß dieses Riesenwerk schon im Augenblick seiner Vollendung fast überlebt war, da inzwischen die entscheidende Wendung auf der ganzen Linie der ethnologischen wie der psychologischen und soziologischen Forschung eingesetzt hatte. Das wichtigste Symptom dafür war die bei aller vorsichtigen Ausdrucksweise sehr entschiedene Neuorientierung, die Wundts Schüler und Nachfolger Felix Krueger 1915 mit der Studie »Über Entwicklungspsychologie« F. Krueger: »Uber Entwicklungspsychologie. Ihre sachliche und geschichtliche Notwendigkeit«. Bd. I, Heft I der »Arbeiten zur Entwicklungspsychologie«, Leipzig 1915. anbahnte. In engem Kontakt mit der neueren Ethnologie wird hier aus methodologischen entwicklungstheoretischen Erwägungen so der animistischen Lehre, der Wundt in der Hauptsache folgte, wie jeder intellektualistischen Ausdeutung des primitiven Seelenlebens ein Ende gemacht und zugleich der Weg bereitet für eine wahrhaft vergleichende Betrachtungsweise, die jeder Stufe seelischen Lebens, vom Tier angefangen, möglichst unvoreingenommen gerecht zu werden versucht. Besonders gründlich unterscheidet Krueger in der psychologischen Forschung die Analyse der Bestandteile eines gegebenen Phänomens einschließlich der Gesamtqualitäten von der Analyse seiner Bedingungen, die allein ja zu einer vergleichenden Untersuchung verwandter Phänomene führen kann. Und damit stellt er nach Ablehnung jeder atomistischen Mechanik des Psychischen aufs neue das Ziel auf: eine spezifische, aber möglichst einheitliche Gesetzmäßigkeit alles Psychischen nachzuweisen. Oder anders ausgedrückt: gesetzliche, rein funktionale Bedingungskonstanten des wirklichen Geschehens zu erkennen. Und diese Forderung ist ganz universal gemeint, sie schließt alle Formen seelischen Geschehens ein, wie es sich in Menschen aller Entwicklungsstufen und aller Zeiten abspielt. Besonders aber schließt sie das Seelenleben des Kindes, des Primitiven und des Geisteskranken ein, jene drei Gebiete, denen die ältere Psychologie am meisten Gewalt angetan hat.

In der Psychiatrie hat man schon früher gelegentlich von Ähnlichkeiten des seelischen Verhaltens dieser drei Gruppen gesprochen. Solche Parallelen drängen sich in der Tat jedem unbefangenen Beobachter auf. Ernst gemacht haben mit diesen meist vernachlässigten Beobachtungen wie mit so manchem anderen erst die gern geschmähten großen Anreger der neueren Psychopathologie, Freud und einige seiner Nachfolger, vor allem Jung. Freuds schon erwähnte Studie über »Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker« (vgl. Anm. 3) bleibt die entscheidende Tat, durch die das Vergleichsgebiet uns erschlossen wurde, gleichgültig ob man sich seinen Folgerungen anschließt oder nicht. Seither hat Schilder unter direktem Einfluß von Krueger eine Reihe von gründlichen vergleichenden Studien in dieser Richtung gemacht, und man braucht die Möglichkeit solcher Vergleiche, die kürzlich auch von Kraepelin empfohlen wurden, heute nicht mehr theoretisch nachzuweisen.

Betrachten wir nun noch mal die Abbildungen 48, 88 ff., 173 ff., an denen wir die engste Verwandtschaft zwischen Bildwerken Geisteskranker und Primitiver geradezu anschaulich erlebten, so ist der soeben entworfenen problemgeschichtlichen Skizze nicht mehr viel hinzuzufügen. Zum Ausgangsmaterial für vergleichende Studien eignen sich am besten Objekte, die in einer Hinsicht mindestens einander so ähnlich sind, daß jede Rechtfertigung der Fragestellung überflüssig wird. Das ist hier der Fall. Und an die Vergleichung der äußeren Erscheinung dieser Bildwerke schließt sich zwanglos diejenige der psychologischen Bedingungen, aus denen sie erwachsen sind. Ein Resultat kann man aus den bisher angestellten Forschungen schon mit einiger Sicherheit formulieren: wenn zahlreiche Bildwerke Geisteskranker nachweislich ohne Beeinflussung durch Vorbilder die engste Form- und Ausdrucksverwandtschaft mit zahlreichen Werken primitiver Bildnerei zeigen, so ist das eine starke Stütze für die Menschheitsgedanken und gegen die wandernden, durch direkte Berührung sich ausbreitenden Völkergedanken. Oder in neuerer Terminologie: für das Vorhandensein von Elementargedanken und gegen die intellektualistische Übertragungstheorie. Demnach würden in jedem Menschen eine Reihe von Funktionen latent liegen, die unter bestimmten Bedingungen überall und immer zu wesensgleichen Abläufen zwangsmäßig führten. So z. B. bestünde ein Umkreis von formalen Varianten, in den jeder Versuch eines Ungeübten, zum ersten Male eine menschliche Figur zu formen, unbedingt hineinfiele, wenn man tatsächlich alle störenden individuellen Sonderkomponenten ausschließen könnte. Dies nun ist bei einem Anstaltsinsassen, der längere Zeit von der Außenwelt abgeschlossen wird, in hohem Maße der Fall. Damit brechen wir den problemgeschichtlichen Exkurs ab, der jedenfalls den wissenschaftlichen Ort unseres Grenzgebietes verdeutlicht haben wird, und fahren fort in der Besprechung der einzelnen Vergleichsgebiete.

4. Unsere Parallelen beschränken sich keineswegs auf primitive Kulturstufen, sondern drängen sich unvoreingenommener Betrachtung zu fast allen Zeiten auf. Wir begnügen uns wiederum mit wenigen Beispielen, die aus einer größeren Serie ausgewählt sind. Wo liegt etwa der strukturelle Unterschied zwischen Abb. 179, der Wand eines mykenischen Goldkästchens, und Abb. 107? Nicht von dem formalen Vollendungsgrad sprechen wir und nicht von dem rationalen Sinn oder der Möglichkeit, aus den Formteilen eine Begebenheit zusammenzufügen – sondern ausschließlich von der Art, wie diese Formteile auf der Fläche angeordnet sind. Und da wird niemand bestreiten, daß beidemal weder Bildeinheit noch Ordnungsregel ornamentaler oder dekorativer Art das Gefüge bestimmt. Sondern eine Form schmiegt sich immer in den Raum, den die benachbarte gelassen hat, richtet ihre Hauptachse auch danach (der Stierkopf!), und die bewegte Füllung der Fläche ist ein Hauptziel. Solch lockeres Formgeschlinge, das doch durch die Randbindung und durch seine lebendig freie Rhythmik Geschlossenheit gewinnt, bietet uns orientalische Kunst reichlich dar, und auch das Abendland ist nicht arm daran. Es gibt z. B. in der irischen Buchmalerei Seiten, die auf das engste mit Blättern wie Abb. 109 und ähnlichen des Falles 66 verwandt sind. In der frühmittelalterlichen Kunst begegnen uns häufig genug Parallelstücke zu unserem Falle Moog. Abb. 180 zeigt ein zweites Vergleichsstück zu den schönen Vögeln des Falles Knüpfer. Sie stammt aus einem Holzschnittkodex von 1557.

Abb. 179. Goldkästchen aus Mykenai.

Abb. 180. Vögel aus Lycosthenes (1557).

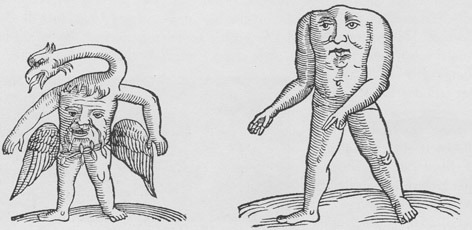

Unschwer können wir auch Einzelsymptome, die als charakteristisch für Schizophrenie gelten, in älteren Kunstwerken wiederfinden. So etwa die Verschmelzung dreier Gesichter auf jener Hl. Dreifaltigkeit, Abb. 181, die uns an Abb. 53, 71, 72, 103 u. a. erinnert. Oder jenes Bauernhaus auf der Versuchung des hl. Antonius von Hieronymus Bosch, Abb. 182, in dessen Giebel der riesige Kopf einer Frau erscheint, als ob das Dach nur ein Kopftuch für sie wäre. Hier schließen sich dann nochmal einige Kopffüßer an, Abb. 183 und 184, von denen die letzteren, die auf Breughel zurückgehen, den »Songes drolâtiques de Pantagruel« 1869 entnommen sind. Die mittlere kommt unseren Holzfiguren wiederum ziemlich nahe, nur daß die Arme hoch angebracht sind und daß ein Erzählungsmotiv mit verwertet ist: der Kopf dient zugleich als Suppenterrine. Die beiden seitlichen Begleiter können als Muster ausschweifender grotesker Phantastik gelten. Die zwei auf Abb. 183 sind noch deutlicher als der Suppenmann eigentlich keine Kopffüßer, sondern ihnen ist das Gesicht auf den Rumpf gerutscht, sie sind kopflos, was psychologisch ganz andere Beziehungen wachruft als der echte Kopffüßer, dem eben der Rumpf fehlt. Sie entstammen einer Sammlung von Himmelszeichen und Mißgeburten aus dem Jahre 1557. Auch bei Bosch kommen Kopffüßer vor (und zwar echte), so z. B. auf dem »Hl. Hieronymus« und auf dem »Jüngsten Gericht« (Wien).

Abb. 181. Hl. Dreifaltigkeit. Kirche in Pau (Mecklenburg).

Abb. 182. Hieronymus Bosch: Versuchung des hl. Antonius (Ausschnitt).

Zu den Mißbildungen des Holzschnitzers Brendel besonders auf Abb. 101 gibt Abb. 185 noch einige Parallelen aus der erwähnten Sammlung der Monstra, die der Autor Lycosthenes zum Teil auf zeitgenössisch bezeugte Mißgeburten zurückführt, zum Teil aber aus alter Tradition schöpft. Welche gewaltige Rolle die Groteske in der bildenden Kunst wie in der Literatur der Antike und des Mittelalters spielte, ist außerhalb der Fachkreise erstaunlich wenig bekannt. Man vergißt allzu leicht, daß Zyklopen, Lästrygonen, Skylla, Charybdis, Pygmäen, Greifen und was alles an solchen Fabelwesen feste Gestalt gewann, doch einmal der menschlichen Phantasie entsprang und daher psychologisch einen gewissen Sinn haben muß. Finden wir nun ähnliche Gestalten, die mit großer Wahrscheinlichkeit spontan, ohne Kenntnis jener früheren entstanden sind, so vermag eine kritische Prüfung der psychologischen Grundlagen dieser neueren Bildwerke doch vielleicht auch auf jene alten ein Licht zu werfen und umgekehrt. – Bei dem Mann mit einem Fuß, den er als Schattenspender benutzt, erinnern wir uns des halluzinierten »Wunderhirten« Abb. 123. Sein Vater aber ist Herodot, der solche Wesen neben anderen schildert, die so lange Ohren haben, daß sie sich damit zudecken können. – Wie vorsichtig man mit der Deutung auffallend realitätsfremder Gebilde sein muß, mag die fünfarmige Gestalt Abb. 186 zeigen. Sie findet sich in der Heidelberger Handschrift des Sachsenspiegels. Der Mann weist auf die Ähren als Symbole des von ihm zu Lehen begehrten Ackers, auf sich selbst als den Begehrenden und reicht dem rechts sitzenden Fürsten die Hände dar, damit er die Belehnung nach dem Zeitbrauch vollziehe. Hier handelt es sich nur darum, drei gedankliche Beziehungen durch drei entsprechende Gebärden simultan in einer Figur zu verkörpern – anders ausgedrückt, einen episch in der Zeit verlaufenden Vorgang szenisch auf einen anschaulichen Moment zu konzentrieren. Diese eine Darstellungstendenz überwiegt alle anderen Komponenten so stark, daß sie einfach dienstbar gemacht werden. Ein solches freies Spiel der Gestaltungskomponenten können wir nur bei unbefangener, von Kunstgesetzen noch nicht gebundener Bildnerei beobachten, die mancher vielleicht noch gar nicht in einem Atem mit großer Kunst nennen mag. Jedenfalls bietet unser Material gerade zum Studium dieser urwüchsigeren Gestaltungsmöglichkeiten reiche Ausbeute, die nur durch vielseitigen Vergleich mit Parallelerscheinungen aus der ganzen Geschichte der Kunst ganz aufzuschließen ist. Es bedarf noch gründlicher Einzelstudien, bis sich über diese Probleme Erschöpfendes sagen läßt.

Abb. 183. Zwei Fabelfiguren aus Lycosthenes (1557).

Abb. 184. Drei Kopffüßer nach Breughel.

Abb. 185. Vier Holzschnitte aus Lycosthenes (1557).

Abb. 186. Aus der Heidelberger Handschrift des »Sachsenspiegel«.

5. An Volkskunst, die ja bis vor wenigen Generationen noch in Blüte stand und in einzelnen Landstrichen sich bis auf unsere Tage erhalten hat, wurden wir bei der Darstellung unseres Materials wiederholt gemahnt. Es ist ganz natürlich, daß solche Traditionen sich melden, wenn ein Mensch aus einfachen Verhältnissen, der wenig Bilder gesehen hat, plötzlich selbst zu produzieren beginnt. Dann steht ihm als Erinnerungsmaterial ja fast nur der Bilderschmuck der heimischen Kirchen, des Elternhauses und des Wirtshauses zur Verfügung. Und eben jener Gestaltungsdrang, der die Bauernkunst erzeugt und stellenweise zu schlichten Werken von großem Rang hinauftreibt, der lebt auch in unseren Patienten auf, meinen wir. Welche Rolle dabei die Krankheit spielt, davon später.

6. Ein Grenzgebiet gibt es noch, das besonders nahe Beziehungen zu dem unsrigen hat und das vor einigen Jahren viel von sich reden machte: die mediumistische Kunst Ausführlichste, aber unzureichende Darstellung: Freimark: »Mediumistische Kunst« 1914.. Gehen wir von den seelischen Phänomenen aus, so steht dem Grundunterschied, daß es sich dort nicht um Geisteskranke, sondern um sozial mindestens »gesunde« Individuen handelt, die eine große Verwandtschaft gegenüber: in beiden Fällen produzieren die Personen in einem veränderten seelischen Zustande. Nur daß dieser bei den Medien hervorgerufen wird, wieder schwindet und dem alltäglichen Zustand Platz macht, während bei unseren Patienten eine Dauerveränderung der ganzen Persönlichkeit eingetreten ist. Die verschiedenen Möglichkeiten, die sich aus dieser Situation ergeben, müssen noch genauer durchgeprüft werden. Soweit wir das verstreute mediumistische Material kennen, tritt es vorwiegend in zwei Typen auf: einmal als wuchernde ornamentale Zeichnung, aus kleinen Motiven teppichartig entwickelt. Die Hauptvertreterin dieser Art ist Wilhelmine Aßmann. Und dann als landschaftliche und figürliche Komposition mit tieferer Bedeutung, d. h. meist mit Beziehung auf die außerirdische Gegend (Mars z. B.), in der das Medium eben im Trancezustande sich zu ergehen pflegt. Dem Typus Aßmann kommt Abb. 5 und 6 so nahe, daß fast nur ein Unterschied der persönlichen Begabung übrigbleibt, kein grundsätzlicher. Dem anderen Typus, den etwa A. Machner und Helene Smith vertreten, haben wir ganz nahe Verwandtes nicht an die Seite zu stellen. Und zwar scheint der Unterschied darin zu liegen, daß bei den mediumistischen Zeichnern ähnlich wie bei den Hysterikern, wenn sie mit Schizophrenen wetteifern wollen, eine berechnende Komponente mit im Spiel ist. Man hat immer wieder den Eindruck des Ausgeklügelten. Die auffallendsten Neubildungen von Naturformen entstehen ganz antithetisch zu den bekannten, durch Negation oder Umkehr von Eigenschaften, weniger durch freie Variation. Häuser sind etwa oben breiter als unten, ein Felsen wird gewichtslos gedacht, indem er auf dünnen Perlschnüren ruht, Blattpflanzen sind gelb und rot u. dgl. m. Sehr selten wird man in solchen Bildern etwas von dem triebhaft Gewordenen, dem unreflektiert Gewachsenen bemerken, das den schizophrenen Erzeugnissen in hohem Maße eigen ist.

Hier schließt sich eng an das Gebiet der kryptographischen Zeichnungen Hysterischer und Gesunder Dr. O. Pfister (Zürich) stiftete das Blatt und gab uns Gelegenheit, die Frau persönlich zu sprechen, wodurch er uns zu besonderem Dank verpflichtete. Vgl. von seinen Schriften, die häufig auf bildnerische Probleme eingehen, besonders »Die psychologische Enträtselung der religiösen Glossolalie und der automatischen Kryptographie« 1912 und »Kryptololie, Kryptographie und unbewußtes Vexierbild bei Normalen«. Freuds Jahrbuch Bd. 5.. Abb. 187 stammt von einer 62jährigen Hysterika, die aus schwierigen erotischen Konflikten eines Tages im Produzieren solcher Fisch- und Vogelmotive etwas wie einen erlösenden Ausweg fand. Der Zeichendrang kam über sie, als sie einen Brief schreiben wollte. Sie geriet in einen sonderbaren benommenen Zustand und fand zu ihrem eigenen Erstaunen plötzlich einen Hahn auf ihrem Briefbogen gezeichnet, den sie voll Angst verbrannte. Am nächsten Tag war es eine Art Elefant, der ebenfalls vernichtet wurde. Sie merkte aber, daß ihr diese Beschäftigung wohltat und setzte sie fort. Nun entstanden zahlreiche große Blätter der abgebildeten Art. Sobald sie zu zeichnen begann, geriet sie in einen traumhaften Zustand und die Hand bewegte sich automatisch mit dem Stift über das Papier. Von Zeit zu Zeit blieb der Stift zitternd stehen, dann entstanden die »Augen« – und dabei wurde ihr so wohl und selig zumute, daß sie beten oder auch wunderliche Worte in einer ihr fremden Sprache rufen mußte, die sie manchmal auch auf der Zeichnung anbrachte. Diese Schilderung des Vorgangs, die uns die Frau machte, als sie zum ersten Male wegen der ihr unheimlichen zwangsmäßigen Erlebnisse Rat suchte, lassen keinen Zweifel, daß hier erotische Ersatzhandlungen zu orgiastischen Gefühlssteigerungen geführt haben. Formal sind die Zeichnungen von einem gewissen Reiz in demselben Sinne wie die mediumistischen des Aßmanntypus, unsere Abb. 5, 6, 137 u. a. Die gleichförmige rhythmische Bewegtheit der tierähnlichen Gebilde wie des Zitterstrichs und die einheitliche Füllung der ganzen Fläche mit solchen unbestimmten Gebilden machen diese Wirkung aus. Wir müssen aus diesem Fall immerhin die Lehre ziehen, daß wir einen Einblick in den seelischen Ursprungsbezirk solcher scheinbar rein spielerischen Kritzeleien unbedingt suchen müssen, auch wenn er uns nicht gleich dargeboten wird, wie bei dieser Frau.

Schwieriger liegen die Probleme der Kryptographie im strengeren Sinne; es kann keinem Zweifel unterliegen, daß in jedem Linienzug, den ein Mensch hinwirft, seine Persönlichkeit sich spiegelt. Aber bis heute besteht noch keine Klarheit darüber, welche Seiten der Persönlichkeit aus solcher Kurve wieder erfaßt werden können. Bei kritischer Prüfung der vorliegenden Arbeiten über solche Deutungen von Ausdrucksniederschlägen muß man zugeben, daß hier noch wertvolle Erkenntnisquellen freigelegt werden können. Aber die Nachbarschaft pseudowissenschaftlicher Bemühungen um »Menschenkenntnis und Erfolg« u. dgl. trübt das Arbeitsfeld ein wenig. Was die rationale inhaltliche Auflösung kryptographischer Kurven anlangt, wie sie Pfister am konsequentesten durchgeführt hat, so liegt nach unserer Meinung der Schlüssel, der die seelische Verfassung des Analysanden aufschließt, keineswegs in der Kurve, die er auf das Papier wirft. Sondern die Kurve hat ungeachtet ihres dynamischen Ausdruckswertes doch inhaltlich vorwiegend den Wert eines Anknüpfungspunktes und könnte durch andere sinnliche Reize ersetzt werden, die nicht von dem Analysanden auszugehen brauchen, z. B. Kurven, die ein anderer gezeichnet hat, Reizworte und ähnliches. Wir hoffen, diese für die Theorie der Ausdrucksbewegungen wie der psychoanalytischen Methode sehr wichtige Frage demnächst klären zu können. Nach unseren bisherigen Beobachtungen liegt die Sache so, daß ein aussprachebereiter Komplex auf jeder irgendwie gangbaren Bahn nach außen drängt. Man mag als Reiz benutzen, was man will, immer werden die Einfälle von dem herrschenden seelischen Konfliktsbereich gelenkt und münden in ihn. Aus dieser Funktionsbereitschaft affektiv überbetonter Komplexe kann jedoch noch nicht geschlossen werden, daß sie sich in Linienzügen sozusagen abbilden. Und diese Beziehungen zwischen Ausdruckskurven und dem mit ihrer Hilfe zu gewinnenden seelischen Material müssen einmal systematisch untersucht werden.

Abb. 187. Spielerisch-symbolische Zeichnung einer Hysterischen (Bleistift)

Von seiten der Psychoanalyse sind wiederholt Versuche gemacht worden, Bildwerke der Analysanden als Hilfsmittel der Analyse zu verwerten, d. h. Symboldeutung an ihnen zu treiben. Es ist sogar ein wenig Mode geworden, daß Patienten ihre Konflikte auf bildnerischem Wege symbolisch zum Austrag zu bringen trachten, gleichgültig ob sie bereits Beziehung zum Gestalten hatten oder nicht Mehrere Psychoanalytiker besitzen solches Material und haben es zum Teil schon veröffentlicht. So Bertschinger, Freuds Jahrbuch usw. Bd. 3. 1911; Pfister: »Der psychologische und biologische Untergrund des Expressionismus« 1920. Derselbe: »Die Entstehung der künstlerischen Inspiration«. Imago 2. 1913. Nichts wurde bisher von den sehr fesselnden und problemreichen bildnerischen Arbeiten veröffentlicht, die im Bereich von C. G. Jung als anschaulicher Niederschlag seelischer Entwicklungsphasen entstanden sind. Vergleichsmaterial von dieser Seite wäre zur Klärung der hier aufgeworfenen Fragestellungen besonders willkommen. Über den beschränkten Wert individualpsychologischer Deutung für die Gestaltungsprobleme vgl. S. 332 dieses Buches.. Die bisher bekanntgewordenen Bildnereien dieser Art sind leider ausschließlich stofflich von Interesse, als Gestaltungen dagegen höchst belanglos. Wir sind der Meinung, daß man auf diesem Wege an die Gestaltungsprobleme schwerlich herankommen kann und fühlen uns verpflichtet, durch einige grundsätzliche Bemerkungen hier zu betonen, was uns von der rein inhaltlich analytischen, symboldeutenden Betrachtungsweise trennt. Von Menschenhand gestaltete Gebilde ragen in eine eigene Wertsphäre, die nur unmittelbar erlebbar ist, und zwar in der besonderen, wesenhaft von allen anderen seelischen Haltungen verschiedenen Einstellung, die man die ästhetische nennt. Alles kommt darauf an, ob man veranlagt ist, diese ästhetische, völlig zweckgelöste Haltung einzunehmen. Da jedes gestaltete Werk noch in mehrere Wertreihen eingebunden ist – in die rein materielle, die kulturelle, die historische, die individualpsychologische usw. –, so kann man den realen Gegenstand freilich, das Werk, auf viele Arten kennenlernen. Aber sein Wesen erleben wir nur, wenn wir es als ein Gestaltetes ohne äußere Zwecke uns zu eigen machen. Dazu gehört nicht der Erlebnisgrund des Schaffenden als eines Privatmannes. Vielmehr fördert solche Kenntnis nur die volkstümliche Neigung zu kunstfremder Indiskretion. Mag man immerhin auch der Erlebnissphäre nachforschen, die im Werk sich spiegelt – wem es sich ernstlich um das Werk als ein Gestaltetes handelt, der wird den Akzent auf dem Allgemeinen, Überpersönlichen, Wesentlichen ruhen lassen. Und selbst dies ist noch sekundär, ist erschlossen aus dem im Werk unmittelbar sinnlich Gegebenen – als eine rationale Umschreibung dieses Einzigartigen. Wer ein Bildwerk nicht anschauend zu erleben vermag, ohne von einem Denkzwang zum Ergründen- und Entlarven-Wollen befallen zu werden, der mag ein guter Psychologe sein, aber an dem Wesen des Gestalteten geht er notwendig vorbei. – Wir erkennen also jede psychologische Aufhellung als solche an, sind aber gewiß, daß sie vom Werk wegführt zum Wissen um Intima. In vollem Bewußtsein, daß wir uns hiermit einer unentrinnbaren Zeitströmung, der jeder von uns in irgendeiner Weise Tribut zahlen muß, entgegensetzen, legen wir den Akzent auf die überindividuellen Komponenten des Gestaltens und ordnen diesem Gesichtspunkte alles unter. Aus derselben Gesinnung heraus mußten wir Berechtigung und Wert der pathographischen Behandlung produktiver Menschen stark einschränken und die eingehenden Lebensschilderungen unserer zehn großen Fälle eigens damit begründen, daß wir ihrer als Hintergrund für die rätselhaften Bildwerke bedurften. Und die Anonymität dieser Personen ermöglichte es uns erst, ihr Leben rückhaltlos aufzurollen.