|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

nach sofort vorgenommener Aufzeichnung

Das Gespräch kommt auf die Katastrophe von Luck: – »Wie ergab sich eigentlich die Ernennung des Erzherzogs Joseph Ferdinand?« –

»Es war niemand anderer da. Er hatte sein Korps nicht nur tadellos, sondern ungewöhnlich gut geführt. Ferner wurde uns zum Vorwurf gemacht, daß kein einziges Mitglied des Kaiserhauses bei uns eine Armee führte, im Gegensatz zu den Deutschen. Man verwies auf den deutschen Kronprinzen, auf den Prinzen Rupprecht, auf andere noch. Er war ein fähiger, leider nur ebenso, was man damals nicht wußte, undisziplinierter Mensch. Er kam an die Stelle Auffenbergs und hielt sich weiter gut. Die erste unangenehme Sache war dann Krasnik während der Gorlicer Offensive. Sein Eifer, schneller und mit österreichischen Truppen in Lublin einzuziehen, konnte ihn aber noch entschuldigen. Er war zu schnell und zu weit vorgestoßen. Außerdem gingen die Truppen Mackensens seitwärts nicht rechtzeitig mit vor, sie drückten nur recht lahm nach, sie wollten offenbar nicht recht, sie unterstützten nicht, wie es richtig gewesen wäre. Ich ließ die Sache hingehen, vermerkte ihm aber doch den ersten schwarzen Punkt. Bei Luck aber ließ ich ihn fallen. Linsingen, der dadurch sein Konto an dem Debacle blank halten wollte, schickte eine Depesche: ›Beantrage die Entfernung des Kommandanten und Generalstabschefs der 4. Armee.‹

Ich sagte:

– ›Gut, der Erzherzog geht. Aber der Generalstabschef bleibt. Für ihn hat die Prüfung keine Schuld ergeben. Dagegen geht auch der Generalstabschef von Linsingen, Generalleutnant von Stolzmann, der an der Sache nicht weniger Schuld hat, als der Erzherzog.‹

Freilich war bei uns dadurch das Eingeständnis eines Fehlers sichtbar. Auf der deutschen Seite hat man den Abgang Stolzmanns verschwiegen.«

Die Rede kommt auf Rumänien

»Ich war sofort für den Stoß über die Donau, von Sistov her mitten in das Herz Rumäniens auf Bukarest los. Ich hatte gewußt, daß der Krieg mit Rumänien kommen mußte. Die Monitor-Flotte und der große Donaubrückentrain war schon lange vorher von mir darum hinuntergeschickt worden. Ich konnte nicht die ganze Siebenbürgner Grenze decken. Wo sollte ich die Truppen hernehmen? Außerdem mußten sie aus Siebenbürgen heraus, wenn wir sie vor Bukarest anpackten. Gantscheff telephonierte also mit Jekow, der Plan leuchtete ihm ein. Aber er wollte doch vorher noch die Dobrudscha säubern.

›Schön,‹ erklärte ich, ›das ist das Vorsichtigere. Sie wollen erst die Flanke decken. Ich glaube zwar nicht, daß die Rumänen das Herz haben werden, in die Dobrudscha zu gehen, wenn wir auf Bukarest losgehen. Dies wäre das Kühnere, aber im Grunde ist es dasselbe, mir ist auch die Flankendeckung recht.‹

Falkenhayn stimmte Jekow zu. Die weitere Entwicklung kennen Sie.«

– »Aber doch ist der ganze Ruhm an der Erledigung Hindenburg zugekommen.« –

»Hindenburg hatte die nötigen Divisionen nachgeschoben.«

Wir kommen auf Montenegro

»Das war so: Sarcotic hatte schon früher einmal einen Plan ausgearbeitet, wie man den Lovcen angehen könnte. Auch hatte ein junger Offizier bei mir den Plan einer Lovcen-Aktion ausgearbeitet, der sehr brauchbar war. All das wurde, als Serbien erledigt war, hervorgeholt. Ich sagte: Ja, das kann gemacht werden, aber nicht so, wie es vorgesehen ist, sondern ganz Montenegro, nicht nur der Lovcen. Es muß zerquetscht werden und gleich vollständig erledigt werden. Und auch nicht mit den Mitteln, die vorgesehen sind, sondern soundso viel Artillerie. Jedes Detail bis ins Kleinste ausgearbeitet. Genügende Kräfte, so daß der ganze Schlag von Anfang an gelingen muß. Er gelang auch.«

– »In Deutschland erzählt man, daß der Lovcen durch Bestechung fiel.« –

Der Marschall: »Gott bewahre!«

Der Marschall verneint, daß die italienische Offensive 1916 die Ausführung einer seiner Lieblingsideen gewesen sei:

»Daß es der Kaiser gern gesehen hätte, und es auch geäußert hat, ist wahr. Italien hat ihm halt viel angetan. Und auch der Erzherzog hätte es gern gesehen … Aber das war früher, – und ich erklärte: es geht jetzt nicht … Ich habe mich nie durch Gefühle leiten lassen. Im Frühjahr 1916 war das ganz was anderes. Die ganze Situation war darnach. Es war eine Risque, wie so vieles in diesem Krieg, vielleicht die größte: aber ich nahm die volle Verantwortung auf mich, konnte sie auf mich nehmen.

Der Erzherzog kam und fragte: ›Wird es gehen?‹

›Ja,‹ sagte ich, ›es geht jetzt.‹

Aber ich hatte den Eindruck, als ob er den Angriff selbst meinte, nicht aber die Gesamtlage, auch die Erwägung betreffs des Ostens, an den ich immer gedacht hatte«

Ich frage:

»Als Exzellenz endlich von dem Stoß Falkenhayns gegen Verdun erfuhren, war da die Offensive gegen Italien schon vorbereitet?«

»Vollkommen.«

Ich:

»Wäre sie noch aufzuhalten gewesen?«

Er:

»Aufhalten hätte ich sie können. Theoretisch ging es wohl. Aber wer tut das? Wer kann das tun? Es war alles im Rollen, die Truppen nicht mehr zu halten und dann: an einen Zwischenfall im Osten war ja nicht zu denken. Die IV. Armee war eine der besten. Sie hatte 2 Divisionen Reserve hinter sich. Ich hatte mir diese Divisionen sogar als Armeereserve gedacht und hoffte, sie nötigenfalls beliebig hin und her schieben zu können …

Es war schade um die italienische Offensive. Sie war schön angelegt. Aber in der Gesamtlage hat sie eben doch zu keinem Ergebnis einer Entscheidung führen können.«

Wir sprechen später über Falkenhayn. Conrad:

»Er hat das Verdienst, Bulgarien und die Türkei zu uns herübergezogen zu haben.«

Ich frage, wie es mit den Plänen gegen Rumänien war.

Gräfin Conrad:

»Da war doch noch die Besprechung in Pleß. Du bist zurückgekommen, am nächsten Tag ging er und Du sagtest noch: das ist doch merkwürdig, da verhandeln wir drei Stunden und er läßt sich von mir vorerzählen und sagt kein Wort davon, daß er geht.« – –

Der Marschall nickt zustimmend.

Der Marschall: »Oh, das ist ein altes Projekt, das jetzt eben wieder aufgegriffen und zur Durchführung gekommen ist. Ich hatte darüber Unterredungen mit Hindenburg und Ludendorff. Und namentlich der Oberst Hoffmann setzte sich sehr für diese Idee ein … Ich wollte den Stoß schon 1915 im Anschluß an Tarnow-Gorlice. Mein Ziel war, mit einem breiten Schlag von Zloczow bis Trembowla über Tarnopol vorzubrechen und bis an den Zbrucz, also an die alte österreichische Grenze zu gehen. Es wäre nicht nur die Fortsetzung, sondern in der Art dasselbe gewesen, wie Tarnow-Gorlice. Die Russen hatten nördlich des Dnjestr zwei Bahnen. Mit diesem Stoß wären also die Verbindungen der Russen durchschnitten worden, genau wie oben ihre Verbindungen Nord-Süd durch den Hieb West-Ost. Aber der Maioffensive 1915 mußte schließlich Einhalt getan werden.

Ich wollte bis Rowno–Zbrucz gehen. Die zweite Armee stand, wo sie bis jetzt blieb. Die erste und vierte Armee wurden nach dem Fall Lembergs in der Richtung Nordost dirigiert. Ich ließ bereits die schwere Artillerie gegen Rowno heranbringen. Aber bei der vierten Armee klappte etwas nicht … es war etwas an der Führung nicht ganz richtig … die Mackensen-Armee stand ganz still … es war überhaupt der psychologische Moment gekommen, wo ich mir sagte:

Die Truppen müssen rasten … sie sind völlig erschöpft. Wir erleben sonst eine zweite Potiorekgeschichte. Es unterblieb also auch der Stoß in der Richtung Tarnopol …

Später kamen wir, die Deutschen und wir, wiederholt auf das Projekt zurück. Immer wieder interessierte sich Oberst Hoffmann dafür auf das lebhafteste … Aber die Deutschen brauchten ihre Truppen im Westen … Das war die Zeit der Kämpfe bei Arras und Reims. Andererseits mußten wir am Isonzo vorbauen. Es war zugleich die Zeit der schweren Isonzoschlachten. So aussichtsvoll die Sache war, wir mußten sie wieder verschieben … oh, es ist ein altes vielbesprochenes Projekt … Ich hoffe, es geht herrlich weiter! Der Stoß drückt in die Flanken der Russen am Dnjestr, der Stoß drückt immer stärker nach Süden. Die ganze 11. russische Armee wird abbauen müssen. Die zweite Bahn ist, wie angenommen war, natürlich bedroht. Mit einem Wort: es geht glänzend!«

Das Gespräch wendet sich Italien zu

»Ja, es war im Anfang wirklich nur ein ganz dünner Schleier dort. Wenn Cadorna einmal aus der Geschichte erfahren wird, was ich dort hatte, wird er sich die Haare raufen. Ich wollte die russische Offensive zum größtmöglichen Erfolge führen. Gefühlsmäßig baute ich darauf, daß die Italiener den Mut zum Drauflosmarschieren nicht haben werden. Anders wären wir zu dem großen Ergebnis im Norden nie gekommen …

Zu Falkenhayn sagte ich:

›Gesetzt den Fall, sie marschieren los. Dann würde ich sie bis Laibach kommen lassen. Es läge nichts daran. Geben Sie mir 10 deutsche Divisionen, ich nehme 10 österreichische dazu, versammle sie alle an der Save, lasse die Italiener ins Gebirge vor und schlage sie, die unerfahren und der Panik leicht zugänglich – denn es waren noch nicht die Italiener von heute – im Gebirge vernichtend.‹

Das wäre ein Effekt gewesen, hätte die Italiener vielleicht veranlaßt, doch noch auszuspringen. Denn bisher haben wir die Italiener ja nur aufgehalten. Aber sie brauchen den Schlag, nur die Offensive hätte sie kaltsetzen können. Es wäre bei Laibach wie bei Custozza gewesen. Aber Falkenhayn wollte nicht. Oder konnte nicht …

Es scheint überhaupt, daß man damals in Deutschland noch der Meinung war, den Krieg mit Italien irgendwie vermeiden zu können. Ich mußte mich also auf die gefühlsmäßige Einschätzung allein verlassen. Es ist auch so gegangen.«

Über Cadorna

»Er ist ein zäher, nüchterner, pedantischer Mensch. Durchaus ein Methodist. Was er sich in den Kopf gesetzt hat, will er um jeden Preis durchsetzen. Er ist halsstarrig wie ein Mulo, hat gar keinen Schwung und hätte, weiß Gott was erreichen können. Das gewollte Bessere ist bei ihm immer der Feind des Guten.

Da sind die russischen Generale ganz andere Leute als Cadorna. Voll Energie und Ideen: Iwanow … Rußki … Brussilow … Es ist ein Rätsel und wird immer ein Rätsel bleiben, wieso es nicht anders gekommen ist.«

Über General Brudermann

»Ja, es kann schon so gewesen sein, wie Sie sagen. Er hielt sich in irriger Auffassung der Situation nicht an den gegebenen Befehl. Er hätte warten sollen, bis er alle Divisionen aufgestellt, wie wir sagen, aufgefädelt hätte. Er aber hatte noch einen Teil in der Ebene, den andern im Gebirge. Und griff an. Er verzettelte sich im kleinen. Ich jagte auch seinen Stabschef sofort davon, den General Pfeffer. Natürlich ist er heute mein bitterster Feind.«

Über den Rücktritt

»Jetzt übersehe ich, da inzwischen verschiedene Tatsachen eingetreten sind, die Gründe meines Rücktritts ganz genau. Ich mußte beseitigt werden, erstens wegen meiner Stellung zu Deutschland, weil ich nie und nimmer in eine Konspiration gegen Deutschland gewilligt hätte, sondern mich ihr mit aller Macht entgegengestemmt hätte.

Zweitens wegen meiner Haltung gegen die Tschechen und zur Amnestie. Man kann einer Gesellschaft, wie den Kramarcz, Klofac usw. wohl im Gnadenwege die Rechtsfolgen erlassen, aber man kann sie in dem Staate, den sie stürzen wollten, nicht wieder in ihre Ämter einsetzen. Es kommen klerikale Strömungen dazu. Unser Kurs ist antideutsch, tschechisch, klerikal … dahin habe ich nicht gepaßt.«

Conrad kommt eben, um spazieren zu gehen. Nach der Begrüßung:

– »Es scheint doch, Exzellenz, daß die Offensive gegen Rußland wieder ins Stocken gerät.« –

»Jede Offensive kommt einmal zum Stehen.«

– »Und es ist merkwürdig, daß wir genau dort halten, wo es Plan und Absicht von Euer Exzellenz war – am Zbrucz. Ist es übrigens nicht auffallend, daß diesmal von der Idee der ganzen Anlage gar nicht gesprochen wurde?«

»Idee und Projekt sind alt. Auch im Oberkommando Ost kam das Projekt auf. Aber bei uns früher. Schon mit Falkenhayn habe ich darüber gesprochen. Oberst Hoffmann wollte den Durchbruch nördlicher versuchen, als wir und als er jetzt durchgeführt worden ist.«

– »Und ist dies Projekt Euer Exzellenz schriftlich ausgearbeitet worden?« –

»Natürlich. Es muß im Oberkommando liegen.«

– »Und könnte es nicht sein, daß das Exposé von dort eines Tages verschwindet? daß es nie an die Öffentlichkeit kommt?« –

»Möglich ist alles, und unredliche Menschen hat es immer gegeben. Wo sind denn die Papiere und Aufzeichnungen Wallensteins hingekommen? Es wurde damals alles genau so wie jetzt schriftlich und in den Kanzleien gearbeitet. Und warum ist nie der ungarische Feldzug von 1848 beschrieben worden? Vielleicht liegen die Akten irgendwo im Hofarchiv, man wollte sie nicht veröffentlichen. Und wird sie vielleicht nie veröffentlichen.«

Über Aehrenthal: »Er hatte keinen Horizont. Er spann sich von einem Bericht zum andern fort. Er verkannte die ganze europäische Situation. Die Balkanvölker wollte er erst sich austoben lassen. Dann würde Österreich auf dem Plan erscheinen und Ordnung machen. Er hatte keine Ahnung davon, daß dies ohne England, ohne Rußland und Frankreich überhaupt nicht ginge. Daß ganz Europa zu brennen beginnen müßte … Er hatte gewisse Mätzchen, diplomatische Tricks. Und keine Spur von Großzügigkeit.«

Der Feldmarschall: »Die italienische Offensive ist von mir im Januar 1917 bereits mit Ludendorff und Hindenburg durchgesprochen und ausgearbeitet worden. Es war der Stoß von Tolmein und Flitsch mit allen Details, so wie er jetzt gemacht worden ist. Oberst Schneller hat an den damaligen Arbeiten mitgearbeitet. Die ganzen Verhandlungen spielten noch zwischen Teschen und Pleß, dem Kaiser habe ich darüber schon im Dezember gesprochen. Damals setzten wieder die schweren Kämpfe an der Westfront ein. Die Offensive von Flitsch und Tolmein wurde vertagt. Als der Kaiser dann im Herbst hier war, hat er mir das Kommende mit folgenden Worten angekündigt:

›Ja, also die italienische Offensive wird jetzt doch gemacht.‹

Das war alles.

Kurz vorher war ich mit Ludendorff in einem Briefwechsel. Unter anderem schrieb ich, daß ich der Meinung wäre, die zwölfte Isonzoschlacht könne nicht defensiv, sondern sie müsse offensiv gelöst werden. Er antwortete, die Offensive würde jetzt auch gemacht. Allerdings ging aus dem Brief hervor, daß er nur sehr mit halbem Herzen für die Sache war.

Dann kam der Stoß, bei dem die Armee Kraus, namentlich die 24. Schützendivision, das Loch aufgerissen hat. Es ging alles rapid. Nun hatte ich gehofft, so wie dies 1917 ins Auge gefaßt war, aus Tirol herausstoßen zu können. In den Täuschungsmanövern, die der Offensive vorangingen, waren aber nicht nur alle Truppen, die man herangeführt hatte, an den Isonzo gegangen, man gab mir auf meine Bitten nicht nur keine Truppen, sondern nahm mir noch ein Drittel meiner Truppen weg. Ich stand den Italienern gegenüber 1:2. Endlich kamen zwei Divisionen. Das war alles. Alle meine erneuten, dringenden Bitten, mir Truppen zu geben und den Italienern keine Zeit für Erholung zu lassen, sondern ihnen die zweite vernichtende Niederlage beizubringen, fanden kein Gehör. Hinter dem Piave drängten sich die Truppen, die dort nicht nur überflüssig geworden waren, sondern alles verstopften. Ich schlug vor, sie mit der Bahn herumzuwerfen, teils in Fußmärschen durch Venetien heranzuführen – alles umsonst. Schließlich riß mir die Geduld, ich nahm aus meinem eigenen Bereich, was möglich war, ließ an der Dolomitenfront, von der ich wußte, daß sie abbröckeln müßte, im ganzen zwei Brigaden, und warf alles, was ich auftreiben konnte, in die Sieben Gemeinden. Das Ergebnis war die Erstürmung der Meletta Anfang Dezember, dann Ende Dezember Col Rosso und Val Bella.«

Ich erkundige mich nach dem Rückschlag im Januar, verzeichne Übertriebenes, auch die Preisgabe von Asiago:

»Asiago liegt nach wie vor in unserer Front. Was den Rückschlag betrifft, so gingen wir auf Col Rosso und Val Bella um etwa 800 Schritte zurück. Und zwar deshalb, weil wir dort oben sehr exponiert waren, da die feindliche Artillerie alles einfach zertrümmerte. Wir halten dicht unterhalb des Kammes die Hangstellungen, die den Truppen naturgemäß viel lieber sind.«

Über Polen

»Das war ein deutsche Idee. Man versprach sich 200 000 bis 300 000 Mann. Das war nun eine reine Täuschung. Aber abgesehen davon: wenn nicht die Mittelmächte, so hätte eben die Entente ›die Selbständigkeit Polens‹ verkündet.«

Über die Tschechen

»Ja, es kam vor, daß ganze Verbände überliefen. Auch daß sie sich mit den Russen vor dem Kampfe verabredeten. Was die augenblickliche Begünstigung der Tschechen betrifft, so glaube ich, daß Angst vor ihnen das Hauptmotiv ist. Lobkowitz wenigstens hat mir gegenüber fest behauptet, daß er nie tschechische Einflüsse geltend mache.«

Das Gespräch geht weiter über die Marschälle, deren Gruppenbild da war, über Erzherzog Eugen und seine Popularität. – Über Falkenhayn, über Below, der zum Schlusse den Monte Tomba verlor. Über die deutschen Generale, die vor dem Monte Spinuccio erklärten:

»Nee, das machen wir anders. Wir nehmen das in einem Zug.«

Dann wurde selbst die erste Höhe nicht genommen.

– »Glauben Sie nicht, Exzellenz, daß es doch drüben, wie bei uns, Einzelne waren, die die Katastrophe verschuldeten.« –

»Oh, nein! Die Einzelnen waren nur die Öltropfen, die dann in die aufflammenden Feuer zischten. In vergangenen Zeiten hat man Krieg um das Gras des Nachbarn geführt. Man wollte, daß die eigenen Ochsen darauf weiden. Jetzt führt man Krieg um Zucker, um Reis, um Kaffee, Kakao, Kautschuk – um ein bequemes Dasein. Man sichert sich dieses bequeme Dasein durch Papiere und Zollabkommen: wenn die Papiere nicht mehr reichen, greift man zu den Waffen. Dabei fällt das Volk im Mannesalter über das Volk im Greisenalter her. Wo wären sonst die Ägypter, die Assyrer, die Babylonier, die Römer? Nein, es ging auch diesmal um das Gras für die eigenen Ochsen. Es ist der alte Kampf um die Weideplätze.«

Das Gespräch kommt auf die allgemeine Situation in der Monarchie; daß es seit einem Jahr so schlimm stehe. Der Marschall:

»Ich wäre gegen die Amnestie gewesen, die der Kaiser heute schon bereut. Ich war gegen die Tschechen, ich hätte die Aufhebung des Duells nie befürwortet. Für Bürgerliche mag es ohne Belang sein: der Offizier muß auf Haltung achten. Wenn jemand zu mir kommt: Sie haben mich fixiert, ich fordere Sie, – den Kerl sperr' ich ein. Aber es muß Fälle schwerer Art geben, die nur durch das Duell vom Offizier ausgetragen werden können. Es ist notwendig, weniger aus ethischen Gründen, als als Zuchtmittel. Es würden nie Fälle vorgekommen sein, wie jetzt … Man hat sich verflucht in acht genommen. Alles das waren Mitgründe, weshalb ich ging.«

Anwesend: Graf Künigl, der sich verabschiedet, um zum Erzherzog Friedrich zu gehen. Conrad war am 11. in Baden. Der Marschall:

»Ich habe keinen Menschen gesehen. Am Bahnhof erwartete mich Arz und Waldstätten, ich fuhr dann gleich zum Kaiser. Es handelte sich um operative Dinge. Der Kaiser fragte mich so nebenhin, wie mir's gehe, dann rief er gleich:

›Was sagen Sie zum Clemenceau? Aber ich habe jetzt Schluß gemacht!‹

Das war nach dem Telegramm an Kaiser Wilhelm. Ich machte darauf aufmerksam, daß die Angelegenheit wohl noch eine Zeitlang durch die Presse gehen werde. Ich halte es für sehr unklug von Czernin, davon überhaupt angefangen zu haben, denn ich glaube, Clemenceau ist zum mindesten spitzfindiger als er. Es war durchaus unnütz.«

– »Der Brief soll knapp aus der Zeit stammen, als Exzellenz gegangen waren.« –

»Ja, sicher hat man mich beiseite gebracht, um freie Hand zu haben. Die Amnestie, die Abschaffung der Disziplinarstrafen, hundert andere Dinge überstürzten sich dann. Aus meiner Meinung über die Amnestie habe ich kein Hehl auch vor dem Kaiser gemacht. Ich sagte sie ihm auf einer Autofahrt. Auch vor seiner Umgebung hielt ich nicht zurück. Czernin kam zu mir und versicherte mir, er habe von nichts gewußt. Aber die ganze Stimmung im Hauptquartier war und ist ungefähr so, daß jeder vom andern das Schrecklichste erwartet, daß jeder denkt: ›Womit wird mich wer morgen wieder überraschen?‹ Was die Deutschen betrifft, so muß man ja sagen, daß sie es mehr als einmal an Takt haben fehlen lassen. Persönlich war mir vieles an ihrer Art nicht recht und unangenehm. Aber darüber hinaus darf man doch die Notwendigkeit des Zusammengehens und über kleinen, selbst kleinlichen Zwischenfällen die Loyalität des einmal geschlossenen Bündnisses nicht vergessen. Daran hielt ich, daran hielt das frühere Oberkommando fest. Gegen das Oberkommando ist freilich von allen Seiten gearbeitet worden. Wir waren unbequem, wir faßten, um Ordnung zu halten, Vielen zu scharf an. Da war der Minister des Äußern, mit dem es immerzu Anstände gab, da war der Minister des Innern, die Kabinettskanzlei, der Polenklub, mit denen es Reibungen gab. Einmal sagte der alte Kaiser zu mir:

›Das Oberkommando macht jetzt alles allein. Das Oberkommando regiert jetzt.‹

Ich erwiderte:

›Das ist ganz gut so, Majestät, es muß so sein. Ich bitte, es so zu lassen.‹

Und er sah das auch ein. Wenn er nicht zu beschäftigt war, plauderte er manchmal mit mir. Einmal sagte er:

›Wenn Sie wüßten, wie gegen Sie intrigiert wird. Aber das macht nichts – –‹

›Ich bin durchaus orientiert,‹ antwortete ich. Intrigiert wurde von den Stellen, die ich nannte, von allen Seiten unaufhörlich. Und die Kreise, die in dem jungen Thronfolger schon den jungen Kaiser sahen, der als Prinz überhaupt keine Rolle spielte, bereiteten den Boden vor. Er war dann reif, als der Prinz Kaiser wurde. Er war den Intrigen eben zugänglich.«

– »Exzellenz erwähnten vorhin den Polenklub: Es wurde eine Zeitlang behauptet, daß er Einfluß in der ersten Kriegsphase in bezug auf die Verteidigung Lembergs genommen hätte.« –

»Dann hätte man mich aufhängen müssen. Der Krieg selbst ist nicht nach politischen, sondern lediglich nach militärischen Gesichtspunkten geführt worden. Nach den Kämpfen bei Przemyslany wollte ich die Linie noch knapp vor Lemberg legen. Ich sandte einen meiner Herren ab, der mir berichten sollte, ob dies nach Augenscheinnahme der Verhältnisse noch ging. Er meldete, daß es wohl ginge. Da ereignete sich auf dem nördlichen Flügel gegen Zolkiew–Rawa–Ruska ein unberechenbarer Zwischenfall. Die 23. Honveddivision, die vor einem Wäldchen stand, ging plötzlich ohne ersichtlichen Grund in wilder Panik in voller Flucht zurück. Vielleicht waren paar russische Patrouillen aus dem Gehölz gebrochen. Aus Lemberg kamen den Leuten Generalstabsoffiziere entgegen, die sie paketweise einsammelten. Aber das Loch war da. Jetzt war an ein Halten vor Lemberg nicht zu denken, die Front wäre aufgerollt worden. So ging ich zu den Grodeker Teichen zurück.«

– »Hat die Division sich erholt?« –

»Oh, sie schlug sich dann wieder ausgezeichnet. Solche Paniken gibt es. Auch bei den Deutschen kommen sie vor. Ihre 215. Division lief in solch einer Panik in voller Flucht bei Stanislau davon. Sie hießen dann die Marathonläufer von Stanislau. Auf der Straße ließ der General Hatfy schließlich die Autos quer stellen, um die Leute aufzuhalten, stieg selbst auf ein Auto und schoß mit dem Revolver in die Fliehenden, um sie zum Stehen zu zwingen.«

Das Thema geht auf die deutschen Heerführer über, auf Linsingen, der in den Karpathen stecken blieb, so daß Pflanzer ihn degagieren mußte, Linsingen, der dann auch bei Luck nicht weiterkam, auf Mackensen, auf Falkenhayn und wieder auf das Durchbruchstelegramm.

– »Waren die Details zu Tarnow-Gorlice, als Exzellenz zur Besprechung mit Falkenhayn nach Berlin fuhren, bereits ausgearbeitet?« –

»Es war die Stoßrichtung festgelegt, der Angriffsraum, die Zahl der Truppen, die dazu nötig war, ferner war ausgearbeitet, wie es mit der Leistungsfähigkeit der Bahnen, die für den Aufmarsch dienen sollten, beschaffen war, wie lange also der Aufmarsch dauern sollte. Als ich mit Falkenhayn sprach, wollte er mir zwei Divisionen zur Verfügung stellen. Damit war nichts zu machen. Ich fuhr wieder weg. Am nächsten Tag kam das Telegramm. Es war nicht nur mein Ausdruck vom ›Stoß durch die Beckenreihe‹ darin, sondern es sprach auch davon, daß der Angriffsraum auch wegen der Leistungsfähigkeit der dort in Frage kommenden Bahnen gewählt werde. Ich muß schon sagen, daß diese ganze Art nicht fair war. Woher konnte er außerdem wissen, wie leistungsfähig dort unsere Bahnen waren? Ich sah über diese Dinge um der Sache willen hinweg. Seeckt und seine Herren kamen dann herüber und arbeiteten alle Details mit meinen Herren aus. Das Schlußergebnis wurde mir vorgelegt. Ich machte noch darin Korrekturen. Dann wurde eine Reinschrift in zwei Exemplaren hergestellt und von Falkenhayn und mir unterzeichnet. Ein Exemplar behielten wir, ein Exemplar liegt in Berlin.

Begegnung auf der Promenade vormittags. Conrad kommt sofort auf mich zu:

»Schreckliche Dinge erleben wir jetzt. Die Geschichte mit Czernin ist fürchterlich.«

– »Die Entente wird den Rücktritt natürlich als Bestätigung dafür nehmen, daß der Brief geschrieben wurde. Ich glaube auch, daß es sich so verhält.« –

»Natürlich ist der Brief geschrieben worden.«

– »Czernin wollte eben die Verantwortung für derlei Dinge hinter seinem Rücken nicht übernehmen.« –

»Natürlich! Der Kaiser ist vor allem wütend gegen ihn, weil er ihn in die ganze Geschichte hineingebracht hat. Aber ich bin überzeugt, daß während meiner Zeit auch Verschiedenes hinter meinem Rücken versucht worden ist; es ist mir nur angenehm, daß diese Angelegenheit nach meiner Zeit kam. Alle solche Vorfälle sind das Ergebnis der pfäffischen Erziehung, ferner darauf zurückzuführen, daß alles um den jungen Herrn vor Bewunderung erstirbt, daß man ihm alles einredet, daß er glaubt, alles zu können und alles besser zu können. Er ist der größte Feldherr. Er ist der größte Staatsmann. Dieser Betätigung stand ich im Weg. Der schärfste Zusammenstoß ergab sich bei der U-Bootfrage. Damals hat er gegen mich den kürzeren gezogen, das hat er mir nicht vergessen.

Es ist mir wenigstens das Eine angenehm, daß ich das post festum mitansehe.«

Der Marschall begrüßt mich:

»Was sagen Sie zum Nachfolger Czernins? Burian, dieser diplomatische Leierkasten … ohne jede selbständige Meinung! Wie war das eigentlich? Erst ging Burian. Warum, weiß ich gar nicht mehr. Es war ganz belanglos. Dann kam ich an die Reihe. Dann Tisza. Dann Czernin. Die Clique sucht eben alles zu beseitigen, was irgendwie selbständig ist.«

– »Wie standen Exzellenz eigentlich mit Tisza?« –

»Tisza ist ein grundgescheiter Mensch. Wir einigten uns immer. Kamen auch persönlich sehr gut miteinander aus. In unserem einzigen Gegensatz wollten wir im Grunde das gleiche, nur auf verschiedenen Wegen.«

Das Gespräch geht weiter über Tiszas Politik und greift auf alle möglichen Themen über. Dann:

– »Wie kam es August 1916 zur Vereinigung der Kommandogewalt in der Hand Kaiser Wilhelms?« –

»Es handelte sich um Bulgarien und die Türkei. Vier Reiche und vier Armeen, wurde behauptet, seien schwer zu schnellem, einheitlichem Vorgehen zu bringen, wenn jeder erst besonders befragt werden mußte. Hindenburg und Ludendorff bearbeiteten in dieser Richtung den Deutschen Kaiser. Falkenhayn redete mir zu, aber ich war dagegen. Endlich wollte man es, eben mit Rücksicht auf Bulgarien und die Türkei, die diese Ordnung wünschten, auch in Wien. Der alte Kaiser hatte nie den Ehrgeiz, als Bundesfeldherr dazustehen. Bei dem Diner, von dem ich Ihnen schon erzählte, waren auch Hindenburg und Ludendorff. Sie redeten mir zu, doch einzustimmen, in Wahrheit würde ja nichts geändert. Ich stimmte also schließlich zu.«

– »Dann war die neue Situation so, daß Exzellenz eigentlich einen neuen obersten Kriegsherrn erhielten. Oder auch so, daß der Deutsche Kaiser fortan vier Generalstabschefs hatte, über die im Falle von Differenzen bei ihm die Entscheidung lag.« –

»Ja, so war es, oder in Wahrheit: so schien es. Falkenhayn fragte mich dann, wozu ich das getan hätte. Ich erwiderte, daß er selbst mir ja zugeredet hätte und daß ich verwundert wäre, wie er jetzt so fragen könne. Und daß mir an meiner Person gar nichts liege. Außerdem lag auch diese Sache in Wirklichkeit doch so, daß eigentlich doch nichts geändert war. Denn in die Abmachungen hatte ich, was völlig geheim blieb und bleiben sollte, eine Klausel mitaufnehmen lassen. Sie lautete:

›Wenn vitale Interessen der Monarchie gefährdet sind, hat Kaiser Franz Joseph das Recht des Einspruchs und der Entscheidung.‹

Damit hatten wir, selbst wenn es zu Differenzen gekommen wäre, zu denen es aber nie kam, die gleiche Befehlsmöglichkeit wie bisher. Ich wäre eben, wenn ich gegen eine Unternehmung gewesen wäre, zum Kaiser gefahren und hätte erklärt: Nein! Es war also nach wie vor die gleiche Zusammenarbeit auf der Basis des Einvernehmens. Aber Bulgarien und die Türkei, wegen derer das Abkommen geschlossen wurde, haben von dieser Klausel nie erfahren. Der Schein der deutschen Präponderanz in der Person des Deutschen Kaisers blieb gewahrt.

Denn von dieser Geheimklausel – so dumm bin ich nicht, die Monarchie und ihre Befehlsfreiheit auszuliefern – durfte ich zu niemand sprechen. Aber sie allein gab der ganzen Lage das entscheidende Gesicht. Als dann der junge Herr zur Regierung kam, wurde das Verhältnis auch äußerlich al pari wiederhergestellt. Ich sagte schon, daß der alte Herr nie den Ehrgeiz hatte, Feldherr sein zu wollen. Dem jungen Herrn hatten die Schranzen um ihn eingeredet: Du kannst alles. Du weißt alles. Du darfst alles. Du bist der größte Feldherr. Du bist der größte Staatsmann. Er erklärte zu der vorhin besprochenen Angelegenheit, obgleich es nur eine Scheinsache, eine Formsache war, sehr von oben herab:

›Ein Habsburger wird sich einem Hohenzollern nicht unterordnen.‹ – –«

Es wird von Reisen gesprochen. Conrad war zweimal in Rußland, 1880 in geheimer Mission. Er reiste erst als Landwirt Cordon über Lublin, Iwangorod nach Warschau. Er machte Terrainstudien, studierte Chausseen, Eisenbahnen, wurde einmal angehalten, kam aber durch. Das zweitemal nach Kiew und über Luck, Dubno und Radziwillow zurück. Alles fast im Wagen. Auf einer neuen Staatsstraße mit und neben der Kommission, die die Straße eben übernehmen kam. – 1888 Studienreise auf die französischen Schlachtfelder Weißenburg, Wörth, Mars-la-Tour, Gravelotte, Sedan. Einige Tage in Paris. – Zwei Italienreisen. Die erste Oberitalien, Florenz, Bologna, Pisa, Mailand. Die zweite über Florenz, Rom, Neapel. Zweimal Pompeji. Immer wieder Aufenthalt in Florenz. Kunst. – Zwei Monate Serbien in geheimer Mission. – Bulgarien 1889. – Anschließend Rumänien. – Deutschland 1907. – Der Marschall:

»Ich ging damals nach Berlin, wo ich als neuer Generalstabschef gezeigt werden sollte, damit man wüßte, was für ein Tier ich eigentlich sei. Der Kaiser sprach sehr viel mit mir, ich hatte das Gefühl, daß er mir auf den Zahn fühlen wollte. Ich sah mir das Döberitzer Lager an, war bei den Paraden und draußen bei einer Übung, bei der erst der Kronprinz eine Kavallerieschlacht auf einem unmöglichen Gelände ritt, dann der Kaiser ein Gefecht mit einer Brigade lieferte.

Ich ritt mit Moltke zu der Gegenpartei hinüber, und es war sehr hübsch, wie der Brigadier sich mir vorstellte:

›Ich bin der Kommandeur, der sich heute schlagen lassen muß‹ – –

Mit Moltke kam ich sehr gut aus. Er hatte weder den Temperamentsfuror Ludendorffs, noch die aalglatte Art Falkenhayns, er war ruhig und sachlich und sagte mir, daß er Generalstabschef wider seinen Willen geworden war, wie ich par ordre di mufti. Er hatte Kaiser Wilhelm erklärt:

›Glauben denn Majestät, in ein und derselben Lotterie zwei Treffer zu machen?‹

Er ermöglichte es mir auch, die damals neuen 15-cm-Haubitzen und die neuen Feldbatterien zu sehen, die mich mehr als die Paraden interessierten. Wir fuhren zusammen nach Jüterbog. Auf der Rückfahrt kannte sich der Adjutant, ein Generalstabsmajor, nicht recht aus, und plötzlich stellten wir in einem Dorfe fest, daß wir statt nach Berlin nach Süden fuhren. Der arme Kerl von Adjutant war ganz vor den Kopf geschlagen, er hatte keine Karte mit. Moltke sagte nichts, obwohl die Sache mit Rücksicht darauf, daß zwei Generalstabschefs im Wagen saßen, recht lustig war. Aber, als wir im Weichbild Berlins waren, rief er den Adjutanten herum.

›Zu Befehl, Exzellenz!‹ sagte der.

›Wissen Sie,‹ fragte Moltke, ›wer der erste Generalstabsoffizier war?‹

›Nein, Exzellenz.‹

›Moses,‹ sagte Moltke, ›denn er führte die Juden vierzig Jahre lang in der Wüste hin und her, bevor sie ins Gelobte Land kamen.‹

Daher also der im Kriege oft zitierte Scherz … Mit Moltke vereinbarte ich dann das gemeinsame Vorgehen beider Reiche im Falle eines Krieges in großen Zügen. Auch unsere weitere, anschließende Korrespondenz beschäftigte sich mit dieser Frage. Auch in Moltkes Haus war ich zu Gast, sah dort das berühmte Lenbachbild, Moltke ohne Perücke, und fuhr dann nach Hamburg, wo mir der Hafen mit allen Anlagen gezeigt wurde.

Über Dresden fuhr ich zurück. Ich sah mir dort die Galerie an; als junger Bursch hatte ich nach sehr guten Stahlstichen, die einer meiner Lehrer hatte, sehr viele Dresdner Originale gezeichnet. Jetzt wollte ich nicht versäumen, die Originale zu sehen.«

Wir sprechen von den damaligen Ansichten Berliner Kreise über Österreich-Ungarn und die Armee. Man war wegen der slawischen Einflüsse besorgt.

1909 hatte Kaiser Franz Joseph Conrad, als er zum Kriege riet, gefragt:

»Ja, sind Sie denn der Truppen sicher?«

Dieselbe Frage in Berlin. Einzelne Fälle von Indisziplin würden vorkommen, aber im ganzen: »Die Armee wird das tun, was man ihr befiehlt.«

Der Marschall setzt die tschechische Bewegung auseinander. Frankreich begann die Wühlarbeit, um den Bund zu sprengen, schon früh. Oder um ihn so wenigstens zu schwächen. Die Prager Röhrengeschichte, bei der gegen österreichische und deutsche Angebote die schlechteren und teureren französischen Rohre gewählt wurden. Das Drängen nach Erweiterung der tschechischen Amtssprache. Kramarcz erklärt im Parlament: »Der Dreibund ist ein abgespieltes Klavier.« Aber in der dreijährigen Dienstzeit wurde die Zucht doch wieder straff angezogen. Es wurde brauchbares Material, was auch zum größten Teil der Krieg erwies. In Galizien die gleiche Geschichte mit den Ruthenen. Sie beginnt mit den Popen, die ihre Meßgewänder, ihre Kreuze, ihre goldbeschlagenen Bibeln vom Zaren bekommen, sie wird von den Söhnen der Popen als Lehrern in der Schule fortgesetzt. Dann kommen die ausgesprochenen, herumreisenden Sendboten, Bobrinski usw.

»Die Regierung sieht all dem mit blödem Lächeln zu. Der Außenminister erklärt dem Kaiser: ›Der Generalstab sieht Gespenster‹. Ich sagte zum Kaiser: ›Sie werden diese Geister noch recht materialisiert kennen lernen.‹

Wir sprechen vom Isonzo. Genaue Terrainstudien während der Triester Brigadierzeit. Conrad spricht italienisch, französisch, russisch, serbisch, polnisch, tschechisch, nicht so gut ungarisch. In irgendeiner Wendung der Unterhaltung frage ich:

›Welche Phase des Feldzugs würden Sie, Exzellenz, heute kritisch verwerfen?‹

Der Marschall: ›Ich würde heute alles genau so noch einmal tun. Verpfuscht war der polnische Vorstoß. Als mir Metzger damals die Hindenburgsche Meldung brachte, daß der Vormarsch eingesetzt habe, sagte ich freilich gleich damals:

›Sonderbar, sie laufen ja auseinander.‹

Das hätte ich anders gemacht.«

Conrad kommt aus Reichenau, wo dem Kaiser ein Marschallstab überreicht wurde. Ich soll gleich nachmittags kommen. Der Marschall ist in Zivil. Er kommt gleich auf seinen Rücktritt auch als Heeresgruppenkommandant zu sprechen:

»Sehen Sie, Zündstoff war genug da. Alles ist gegen mich. Die katholische Kirche empfand mich immer als Ärgernis. Ich stehe weit eher auf dem Boden Epiktets – oder gar Epikurs –, andererseits sagt mir Schopenhauer mehr als die Bibel. Ferner galt ich stets als Italophobe. Die Italiener hab' ich sehr gern, aber ihre Politik mußte ich bekämpfen. Da ist dann das Haus Parma, die Kaiserin an der Spitze. Sie haben allerlei Phantasien im Kopf: Bourbons … Frankreich, und weiß Gott was … Ich hatte die Kaiserin gegen mich. Die Tschechen mögen mich nicht, der böhmische Hochadel, der Kommandostellen haben wollte, die ich nicht gab. Einer schickte mir sogar seine Frau, weil ich ihm sein Kommando abgenommen hatte, jetzt sollte ich ihn wieder anstellen. Und lehnte ab … Die Hofpartei war gegen mich, die Diplomaten, die gekränkten Generale. Man wartete nur auf eine ›Gelegenheit‹. Eigentlich seit elf Jahren. Und endlich war mit der Offensive die Gelegenheit da.«

– »Waren denn die Pläne zu der mißglückten Offensive wirklich von Exzellenz?« –

»Ich hatte den Plan ausgearbeitet und vorgeschlagen, daß ein Stoß beiderseits der Brenta, auf der Westseite bis zum Asticotal, über das Plateau hinunterführen und gleichzeitig ein schwächerer Stoß gegen Treviso unternommen werden sollte. Für den Stoß aus Tirol hatte ich 25 Divisionen vorgeschlagen. Das Oberkommando nahm diesen Plan und zerbröckelte ihn. Es ließ angreifen von der Schweizer Grenze, beinahe bis hinunter. Am Tonalepaß – das war schon immer eine Lieblingsidee Waldstättens –, auf der Hochfläche, am Montello, die Armee Wurms griff an, ja, selbst am unteren Piave wurde angegriffen. Von dem Angriff am Montello wußte ich überhaupt nichts. Jetzt wurde mir gesagt, daß Boroevic erklärt hatte: ›Wenn Tirol angreift, muß ich auch angreifen‹. Und Erzherzog Josef erklärte: ›Wenn alles vorgeht, kann ich als kaiserlicher Prinz nicht stehenbleiben.‹ So wurde meine Idee zerzettelt. Und statt 25 Divisionen bekam ich 17 Divisionen. Es wurde erklärt, mehr könnte nicht verpflegt werden. Ich hatte die Hauptrechnung auf die Artillerie gebaut. Aber die Artillerie versagte. Die Gasmunition ganz, die übrige war zum Teil – wir verwendeten viel Granatschrapnells – schlecht. Das Wetter kam hinzu. Es war nicht mehr die Artillerie von einst, dies zeigte sich hier zum erstenmal. Sie schoß nicht mehr wie früher.«

– »War das Wetter wirklich entscheidend?« –

»Mitentscheidend. Unsere Infanterie war sehr gut vorgegangen. Aber die Artillerie, die sie schließlich nicht mehr sah, konnte sie nicht mehr unterstützen. Die feindliche Artillerie, glänzend in allem Material, wußte, wo ihre Infanterie war. Sie war auch eingeschossen. Sie brauchte keine Rücksicht zu nehmen.«

– »Wenn aber der ursprüngliche Entwurf von Exzellenz so grundlegend abgeändert wurde und man um 8 Divisionen weniger hergab: warum traten Exzellenz nicht zurück?« –

,,Dieser Vorwurf könnte als einziger erhoben werden. Aber ich hatte erstens das Bewußtsein, daß etwas geschehen müßte, schon wegen Deutschlands, das sich nicht allein verbluten soll, zweitens hatte ich die Überzeugung, daß es doch gehen werde, denn ich hatte eine sehr starke Artillerie, schließlich fast 2900 Geschütze. Daß dann diese Artillerie versagen werde, konnte niemand vorhersagen.«

– »Hätte man aber nicht den Angriff, da das schlechte Wetter schon da war, überhaupt verschieben können? Es soll ja Exzellenz der Zeitpunkt überlassen worden sein.« –

»Überlassen und nicht. Der Angriff wurde immer weiter hinausgeschoben. Aber das Armeeoberkommando drängte immer mehr. Und die Berichterstatter, die das Oberkommando draußen bei den Armeen hatte, die ohne Wissen der Armeekommandanten nach oben berichteten, drängten gleichfalls.«

– »War denn wirklich alles an Vorbereitung beendet?« –

»Ich war zwei Tage vor dem Angriff bei fünf Korps gewesen. Jeder der Kommandanten versicherte, alles wäre in Ordnung. Alles voll Zuversicht. Daß z. B. eine der Divisionen, die an entscheidendster Stelle von mir eingesetzt war, dem Korps gemeldet hatte, daß man mit den Vorbereitungen nicht fertig sei, daß man unbedingt noch warten müsse, wurde vom Korpskommandanten nicht weitergegeben. Hätte ich das gewußt, so hätte ich vermutlich doch anders disponiert. Ich packte dann den Korpskommandanten. ›Die Depesche wäre steckengeblieben‹ … Aber was half das jetzt? Ferner: Die Truppen waren in der Nacht vom 13. zum 14. in die Ausgangsräume marschiert. Am 14. hatten sie unbeweglich zu liegen. Sollte ich sie nur wegen des Wetters, das sich mit einem Schlage ändern konnte und immerhin noch erträglich war, zurückmarschieren lassen? Und ein Chaos schaffen? Sollte ich sie ein paar Tage in den Angriffsräumen lassen? Sie wären mir unbarmherzig alle erschossen worden. Dann kam der niedrigste Verrat, der je begangen wurde. Zwei Offiziere und drei Fähnriche waren hinübergegangen und hatten alles verraten.«

– »War das nicht am Piave?« –

»Nein, in Tirol. Alles das kam zusammen. Bei unterernährten Truppen. Die ersten italienischen Stellungen waren nur teilweise geräumt, in anderen war harter Kampf. Geplant war, die Infanterie bis in die rückwärtigen feindlichen Artilleriestellungen zu führen. Aber die Führung klappte nicht. Bis in die rückwärtigen Artilleriestellungen kamen die erschöpften Truppen nicht. Die Artilleriedisposition hatte General Janitschka, unser erster Artilleriegeneral.«

– »Und was sagte er dann?« –

»Ich habe ihn nicht mehr gefragt. Es lohnte nicht mehr.«

– »Aber alle diese Dinge mußte das Oberkommando doch wissen?« –

»Wußte es auch. Der Kaiser schickte förmliche Sbirren aus, die herumreisten und allen erdenklichen Klatsch und Tratsch sammeln sollten. Für mich war das Fehlschlagen der Offensive die schwerste Enttäuschung in diesem Kriege, weil von ihr und von der Westoffensive, die ja leider auch ein Mißerfolg war, sehr viel abhängen konnte. Aber ich dachte nicht daran, die Flinte jetzt ins Korn zu werfen. Da kam die Einberufung des Parlaments. Bei uns ist jetzt die Triebfeder aller Dinge die Angst. Das Oberkommando mußte sich diskulpieren. Hätte die Offensive Erfolg gehabt, kein Mensch hätte an mich gedacht. Da sie, die ich anders gewollt hatte, nicht geglückt war, lud man alles auf mich. Man brauchte eben einen Sündenbock.«

– »Kam die Abberufung unerwartet?« –

»Am 16. Juli sollte das Parlament zusammentreten. Da bekam ich am 11. ein Telegramm, mich sofort zum Kaiser zu begeben. Jetzt wußte ich wohl, woran ich war. In Wien kam Zeidler zu mir, der Chef der Militärkanzlei. Mit jener bestimmten Leichenbittermiene. ›Ja, der Kaiser beabsichtigt, eine Reihe von Veränderungen vorzunehmen, und davon sind leider auch Eure Exzellenz betroffen.‹

›Ja, gut,‹ sagte ich, ›ohne weiteres!‹ Aber ich müsse unbedingt den Oberst Aller Garden annehmen, Seine Majestät lege Wert darauf, daß unter den allergrößten Auszeichnungen, usw. …

›Das muß ich mir aber doch noch sehr überlegen,‹ erwiderte ich. ›Wenn ich gehe, will ich jetzt endlich ganz Ruhe haben.‹

Aber Zeidler gab nicht nach, ich möchte es doch noch überschlafen und morgen um 12 Uhr zum Kaiser kommen, ihm aber vorher noch bestimmt sagen, ob ich annehme. Schließlich wollte ich nicht als Frondeur dastehen, ich sagte am nächsten Morgen zu. Der Kaiser empfing mich in Ekartsau, ließ mich setzen und setzte sich auch, dann sagte er: ›Es tut mir sehr leid, lieber Conrad, aber ich bewillige hiermit Ihre Bitte um Enthebung.‹

Da bedauerte ich, nicht schon im Vorjahre doch ganz gegangen zu sein.

›Ja, damals ging das nicht …‹

Er sprach dann ganz allgemein über die Offensive, gleich darauf ging er auf die Politik über. Erledigt – –

Aus dem Handschreiben, das mir nach Bozen geschickt wurde, ersah ich, daß ich auch Graf geworden war. Ich war wütend. Erstens lege ich auf diese Dinge überhaupt keinen Wert. Zweitens ist ein Graf, der nichts hat als seine Gage, eine Lächerlichkeit. Die Tradition der Familie ist auch durch den Tod des armen Herbert begründet. Und endlich ist das eine sehr merkwürdige Art, das böse Gewissen zu beruhigen, und der Welt, indem man äußere Ehre auf mich häuft und zugleich meinen Namen vernichten will, zu zeigen, daß man kein undankbarer Habsburger ist.«

– »Und gleich darauf, jetzt, in Reichenau?« –

»Es war natürlich eine Komödie. Man beschenkte sich mit Marschallstäben und strudelte sich an. Aufgefallen ist mir, beim Gottesdienst in der Kirche, daß das Gebet für den Landesherrn, das bisher immer deutsch gesprochen war, jetzt lateinisch gehalten wurde. Dann wurden die Marschälle von der Kaiserin empfangen.

›Haben Sie Ihren Dienst bei der Garde schon angetreten?‹ fragte sie.

›Ich habe um vier Monate Urlaub gebeten,‹ antwortete ich. Sonst wußte diese Frau – ich dachte an Maria-Theresia – einen Mann von meiner Vergangenheit nichts zu fragen.«

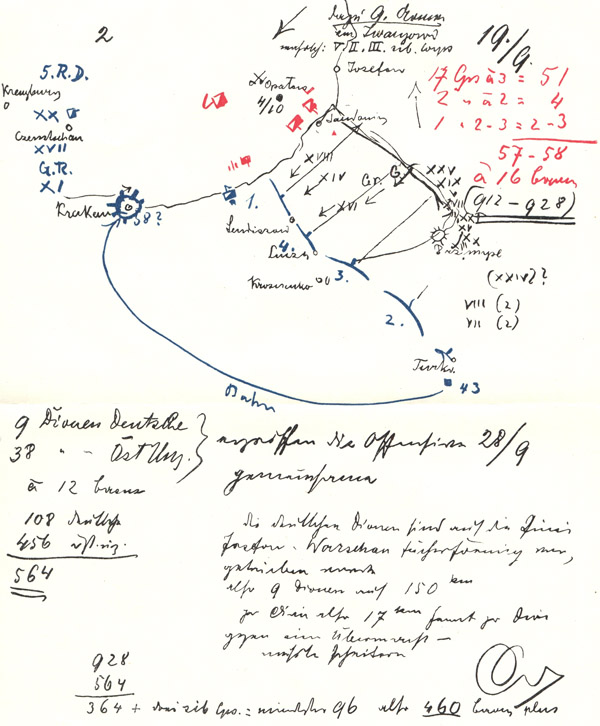

Skizze Juni-Offensive 1918 gegen Italien

Zum polnischen Feldzug im Herbst 1914

und zum Vorstoß gegen Warschau