|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nach den Auftritten des ersten März schlägt die Stimmung vollkommen um. Friede ist wieder eingekehrt. Plakate an den Straßenecken verwarnen zur Ruhe; die Theresienstraße bleibt tagsüber militärisch besetzt, die Residenzstraße von Abend an abgesperrt; vor Lolas Haus steht eine Schildwache.

Das Volk scheint mit der Spanierin vollends ausgesöhnt. Nachdem der Schimpf verbraucht ist, fängt es an, die Kurtisane mit einem Legendenkranz zu verklären. Dieselben kleinen Leute, die lärmend und drohend vor ihrem Hause standen, kommen nun demütig und heischen Almosen. Sie gibt reichlich; die niederen Schichten verehren sie fast schon als Heilige, sie wird als Wohltäterin des Volkes ausgerufen. Die Volksseele ist so leicht gerührt! Einer armen Familie, mit Drillingen beschenkt, fehlt es an den Taufgebühren, die das Dreifache ausmachen; Lola öffnet dem bittenden Familienvater lachend ihre Kassette, er solle selbst zugreifen. Die Volksseele ist ergriffen über diesen Akt freigebiger Mildtätigkeit.

Zu Sympathiebeweisen fehlt es nicht an Gelegenheit: Lola, infolge der Aufregungen vom 1. März an spasmodischen Zuständen leidend, die noch schlimmer werden auf ein Mittel, das Stabsarzt Curtius verschrieb, ruft dem anwesenden König zu: »Louis, ich habe Gift bekommen!« Worauf der König den Rest des Glases trinkt und scherzhaft die schicksalsschweren Worte gebraucht: »Wenn keine Lola mehr ist, soll auch kein Ludwig sein!« Das Gerücht, Lola habe von ihrem Leibarzt Gift bekommen, gewinnt Umlauf, und es hätte nicht viel gefehlt, so wäre Curtius gelyncht worden. Der süße Pöbel ist erst beruhigt, als das Gerücht durch Lolas Erscheinen am Fenster widerlegt wird.

Von früh bis spät ist die Vielgeschmähte von Bittstellern heimgesucht: man wendet sich an sie mit den sonderbarsten Dingen, will ihre Mitwirkung und Hilfe für alles Mögliche in Anspruch nehmen; man hat sich daran gewöhnt, sie als Nebenkönigin mit eigener Hofhaltung zu betrachten, und gibt sich über ihren Einfluß auf die Regierung den abenteuerlichsten Vorstellungen hin.

Die niedergerungene ultramontane Partei verhielt sich seit ihrer letzten Niederlage am ersten März anscheinend untätig, als vermöchte sie es nicht, sich aus ihrer Ohnmacht zu erheben. Allein, war die beharrlich wiederkehrende Ansicht des Volkes von Lolas Einfluß auf die Regierung nicht ein Zeichen ihrer geheimen Wühlarbeit? Suchte sie nicht geflissentlich im Volk den Glauben zu erhalten, daß sie für alle Regierungsmaßregeln verantwortlich sei?

Zwar dürfen die inländischen Zeitungen kein Wort über die Gräfin verlauten lassen; auf Veranlassung des Königs wird von dem neuen Ministerium strenge Zensur geübt: nicht die leisesten Andeutungen werden geduldet. Um so eifriger wird die Hetze in den ausländischen Blättern betrieben und in den Mitteilungen an die fremden Mächte. Jeder kleine Attaché, der einmal bei Lola gespeist hat, weiß die amüsantesten Dinge an sein Land zu berichten; alle europäischen Höfe werden mit Skandalgeschichten aus Bayern erquickt.

Die Augen Europas ruhen auf Lola! Von Wilhelm IV. von Preußen wollen die Zeitungen wissen, daß er an Ludwig I. einen Brief voll ernster, freundschaftlicher Ermahnungen geschrieben und ihm zu bedenken gegeben habe, daß Lolas Frivolitäten der Königswürde in den Augen des Volkes mehr schaden könnten, als angesichts der heiklen politischen Lage in Europa zu vertragen sei. Dieser wahrscheinlich erfundene Brief war das rechte Futter für die Satire der Zeit, die sich den Spaß nicht verkneifen konnte und Wilhelm von Preußen im Partizipialstil Ludwig I. verspottete:

»Stammverwandter Hohenzoller,

Sei dem Wittelsbach kein Groller;

Grolle nicht um Lola Montez,

Selber habend nie gekonnt es.«

Die Spottdrossel im deutschen Dichterwald sang es.

Die Spottdrossel war Heinrich Heine.

Gelegentlich versuchte Lola selbst eine Abwehr in einem der großen auswärtigen Blätter, oder in den inländischen Zeitungen, sei es um Entstellungen zu widerlegen, sei es um bekannt zu machen, daß man sie mit Petitionen und ähnlichen Anliegen verschonen solle, immer aber mit dem Refrain, daß sie in keinerlei Verbindung mit der Regierung stehe und sich um die Politik nicht kümmere.

So schrieb sie an die Kölnische Zeitung:

»Soeben lese ich in der Kölnischen Zeitung vom 26. ds. die Abschrift eines Korrespondenzartikels, welcher sowohl die Ehre meiner Person angreift, als meinen Charakter verdächtigt, indem man mich fälschlich mit einer Madame James in London verwechseln will, einer Frau von sehr üblem Ruf, noch lebend und wenigstens zweimal so alt wie ich. Infolgedessen halte ich es für meine Pflicht, Ihnen zu sagen, daß mein Name Maria Dolores Porris y Montez ist; daß mein Vater ein carlistischer Offizier war, nach dessen Tod meine Mutter, eine geborene Havaneserin, sich mit einem irländischen Adeligen verheiratete. Ich bin im Jahre 1823 in Sevilla in Andalusien geboren, und infolge unglücklicher Familienverhältnisse sah ich mich genötigt, beim Theater mein Fortkommen zu suchen, was ich, seit ich mich in München häuslich niedergelassen, für immer verlassen habe. Indem ich Sie ein für alle mal bitte, meinen Namen nicht mit den politischen Angelegenheiten Bayerns zu vermischen, mit welchen meine Person nicht das geringste zu schaffen hat, ersuche ich Sie, diese meine Erklärung in Ihr sehr geschätztes Blatt aufnehmen zu wollen und so das Ihrige dazu beizutragen, daß der Wahrheit ihr Recht werde. Womit ich die Ehre habe, mich zu nennen –« usw. usw.

Das alles half nichts. Nach jeder solchen Erklärung schwirrten um so dichter die Gesuche um Hilfe und Beistand aller Art ins Haus. Das war ja freilich zugleich auch eine Genugtuung, die der Eitelkeit frönte, den Ehrgeiz säugte und ein täuschendes Gefühl von Macht gab. Sie haschte nach Popularität, verschenkte gern und viel, wie es in ihrer nach Öffentlichkeit und Anerkennung hungrigen Natur lag, und scheute sich nicht, den König in Anspruch zu nehmen für Dinge, die jenseits ihrer Machtgrenzen lagen.

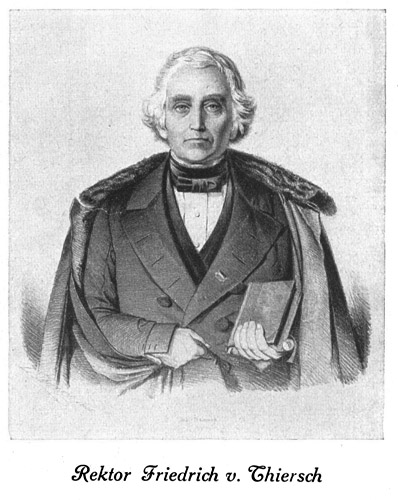

Seit den Ereignissen vom ersten März richtete sich ihr Augenmerk auf die Universität. Dort war ja der Herd, wo die Gegner den heimlichen Brand schürten. Sie hatten es mit der Jugend leicht, die im Geiste Abels erzogen worden war. Jetzt war freilich Ruhe. Der Dekan der philosophischen Fakultät Hofrat Dr. Thiersch hatte die Studentenschaft vor der »im Finstern schleichenden Böswilligkeit gewarnt, die auf mehr als eine Weise versucht hat, die Studierenden zur Standarte der Unruhe zu mißbrauchen und durch ihre Hand die Fackel bürgerlicher Zwietracht unter das Volk schleudern zu lassen«. In der Vorahnung kommender Dinge mahnte er eindringlich, allen Parteiumtrieben fern zu bleiben, »welches auch die Tage sein mögen, denen wir vielleicht noch entgegengehen – – –!«

Der König hatte es bald darauf an einem Beweis seiner Versöhnlichkeit und Gnade nicht fehlen lassen, indem er die Rechte der Burschenschaften durch Aufhebung gewisser einschränkender Bestimmungen bedeutend erweiterte. Dafür brachten ihm die Studentenkorps einen Fackelzug dar. Die Wolke, die sich über der Universität zusammengeballt hatte, war verscheucht; der Streit war in eitel Wohlgefallen aufgelöst.

Auch Lola Montez versuchte es, den feindlichen Göttern das Feuer vom Herd zu stehlen. Sie hatte aus dem ersten März eine Lehre gezogen und wußte sie zu verwerten. Sie witterte, wenn irgendwo noch die Flamme ausbrechen konnte, so würde es dort sein, wo die leichtentzündliche Jugend einem verheerenden Brand so willig Nahrung bot. Aber warum sollte die Flamme zu ihrem Verderben brennen? Warum nicht eher zu ihrem Ruhm? Unerschütterlich würde ihre Stellung sein, wenn sie auch die Freundschaft der Universität gewänne. Das Volk hatte sie schon halb und halb auf ihre Seite gebracht; also auch die Herren Studenten! Ein leichtes Spiel! Die Blüte der Intelligenz! Junge Ritter vom Geiste! Sie können nicht unritterlich gegen eine Dame sein! Oder gar unempfindlich gegen Schönheit und gegen die edleren geistigen Gaben, die eine Lola zierten!

*

Sie taten alle so, wie Wolfram von Dinkelsbühl tat, der nach München gekommen war, die großen Wissenschaften und das große Leben kennen zu lernen. Bis tief in die Nacht saßen sie in dem schmutzigen und verräucherten Lokal des Franziskaner-Bräu oder einer ähnlichen Kneipe, weil das zu dem großen Leben und zu den großen Wissenschaften gehörte.

Im Kreise der Kommilitonen saß Wolfram und bewährte Eifer und Lernbegier, um hinter den anderen nicht zurückzustehen. Nachts liefen die Korpsbrüder aus dem Bierhaus, unbedeckten Kopfes, ohne Überrock, den Bierkrug in der Hand, im Gänsemarsch. Die lange Kolonne, immer einer hinter dem anderen, lief im Zickzack um den Max Josephplatz, bestieg das Monument, und wenn der erste auf einem Bein hüpfte, mußten alle Hintermänner auch auf einem Bein hüpfen. Und wenn der eine durch eine Kotlache watete, mußten auch die anderen hinter ihm getreulich durch den Kot waten. Und wenn der erste meckerte, miaute, grunzte, dann meckerte, miaute, grunzte das ganze Korps. Juvivallera! Und der schöne Wolfram hüpfte auf einem Bein, stieg auf das Monument, watete durch den Kot, meckerte, miaute und grunzte; denn er wollte das große Leben kennen lernen.

Aber alle Hingebung in diesem Studium konnte nicht den Schmerz betäuben, der an seinem Innern nagte. Ein Wurm fraß an seinem Herzen, und was er auch tat, um ihn zu töten, ihn zu ersäufen, im Rausch zu vergessen, er fraß und fraß und fraß. Seit jener Begegnung vor der Theatinerkirche fraß er schon damals, als er sich von Elias abgewendet hatte und geflohen war. Geflohen in der richtigen Eingebung, daß hier eine ungeheure Gefahr für ihn lag. Aber schon war es zu spät; das süße Gift, das er mit einem einzigen Augentrunk empfangen hatte, fing zu kochen an und brachte seine Sinne in Aufruhr. Er haßte den Freund, weil er ihn beneidete; er haßte dieses Weib, weil er es liebte. Wenn er auf einem Bein hüpfte, dann gaukelte ihm seine Phantasie ihre Erscheinung vor, die sich stets zwischen ihn und die Dinge schob, was er auch tun und denken mochte. Nun er sie wieder ersah, fing er sich ob seines Hüpfens zu schämen an und ging kommentwidrig als Mensch auf zwei Beinen, wofür er sich wieder einen Bierjungen aufbrummen lassen mußte. Wenn er hinter den anderen durch den Kot watete, wollte er auf die Knie vor ihr hinsinken, weil er meinte, sie stehe hier; wenn er miaute, grunzte und meckerte, klang es wie ein Weinen, das Weinen einer Sehnsucht. Er verfluchte diese Halluzination und verfluchte sich, seinen Leib und seine Sinne, die ihm dieses Blendwerk vorgaukelten, und glühte aus Scham über seine Lasterhaftigkeit, obschon er unter den Kommilitonen der keuscheste war.

Die Hysterie, von der zuerst die Frauen, dann das Volk ergriffen war, hatte sich der Jugend bemächtigt. Die aufgestörten Sinne des Jünglings spiegelten ihm einen Trug vor: er wähnte sich von Lola Montez mit Liebesanträgen verfolgt. Der Wahn ist die Erfüllung einer Sehnsucht oder eines Wunsches, der von der Wirklichkeit nicht erhört worden ist; so ist der Irrsinn zuweilen eine Wohltat, mit der die Natur die Unerträglichkeit eines Zustandes aufhebt. Und doch war der Irrsinn nicht irre: ihr Bild, ihr Lächeln, ihr Blick verfolgte ihn tatsächlich; er war besessen, ohne zu besitzen, besessen, wie es alle waren vom König bis zum Kärrner, in Haß oder Liebe oder beidem.

»Sie stellt mir nach,« flüsterte er scheu seinem Nachbarn zu und war glücklich; denn es war der Vorwand, von ihr zu reden.

Da saß er in der Bayernkneipe, die sich »im großen Rosengarten« in der Bayerstraße befand, als die Kellnerin die Nachricht brachte: eine Dame mit zwei Begleiterinnen wünsche Wolfram, den Herrn mit den schönen blauen Augen und blondem Haar zu sprechen.

»Seht ihr's,« flüsterte er seinen Kameraden zu, »das ist sie, die Gräfin!«

Die Kellnerin berichtete weiter, eine der Damen habe gesagt, daß sie ihn um jeden Preis sehen wolle und wenn sie die ganze Nacht dort stehen müsse.

Aber der versuchte Jüngling blieb standhaft; er wisse wohl, ließ er sagen, wer die Damen seien, aber er sei nicht willens hinunterzukommen.

Ein lächerliches Protokoll wurde über den Vorfall auf dem Korpshause abgefaßt, und der mannhafte Jüngling, der die Burschenehre vor aller Anfechtung zu wahren verstand, wurde durch eifriges Zutrinken gefeiert.

Er mochte nicht bedenken, daß es ein übler Scherz sein konnte, und lief nachts, seiner mannhaften Burschenehre zum Trotz, unter dem Zwang einer dunklen Macht vor das Haus der Verhaßten und heimlich so brennend Geliebten. Wolfram, der das große Leben kennen lernen wollte und nicht ahnte, daß es ihn mit tragischer Gewalt schon erfaßt hatte!

Verstört betrat er eines der Kneiplokale, das er zu dieser späten Stunde noch offen fand; er habe die Gräfin gesehen, eine Studentenmütze auf dem Kopf, in unzüchtiger Stellung bei Tisch sitzen mit Burschenschaftern, Elias Peißner von Vilseck, Grafen Hirschberg und anderen Korpsbrüdern ...

*

Das große Leben!

Nicht Wolfram von Dinkelsbühl, sondern Elias von Vilseck lernte es kennen. Das Schicksal hatte die Freunde getrennt und auf einen ungleichen Platz gestellt. Immer weiter liefen ihre Wege auseinander, als sollten sie keinen Treffpunkt finden. Wolfram ging auf der Schattenseite, von den Dämonen des Wahns, des Hasses und der Eifersucht gepeitscht. Elias wandelte in Licht und Schönheit. Er lauschte begierig auf das Wort seiner schönen Herrin und fühlte sich durch sie mit allem in Einklang, was in der Welt groß und begehrenswert schien. Ihre Konversation, die alle Zuhörer fesselte, war Magie; fremde Länder, ungeahnte Weltzusammenhänge, die lebendige Geschichte tat sich den dürstenden Sinnen auf, die großen Wissenschaften! Was war die Kathederweisheit der Herren Professoren gegen dieses Leuchten!

Ihre Gelehrsamkeit gab sich leicht und natürlich und tat der Anmut ihres Wesens nicht Abbruch. Sie war wohlerfahren in der Ars amatoria und war Schülerin der Indier gewesen, die diesen Zweig mit besonderer Sorgfalt gepflegt und ausgebildet haben. Viele sind der Künste und der Wissenszweige, die ein Frauenwesen von seiner Bestimmung gelernt haben und zu üben verstehen muß. Schönheit allein genügt nicht, es bedarf auch der Vorzüge des Charakters und des Geistes und einer großen Bildung, wenn sie durch ihren angeborenen Beruf bei dem König geehrt, von den Trefflichen gepriesen und angesehen im Kreise der Menschen sein will.

»Infolge der Erlernung der Künste und des Wissens entsteht das Glück,« hatte sie dem Elias erklärt, nur verstand er noch nicht, wie sie es meinte.

Sie war in allen Literaturen der Völker, die sie kannte, und der Sprachen bewandert, die sie beherrschte, Spanisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Sie verstand ein wenig die Hindusprache, konnte etwas Sanskrit lesen und eine ziemlich richtig gehende lateinische Phrase drechseln.

Sie kannte England genau so wie Andalusien, Frankreich wie Schottland, Rußland wie Polen, Preußen wie Bayern; sie plauderte ebenso kundig und eingehend von Paris wie von Berlin, von Krakau wie von Seringapatam, von Sevilla wie von Petersburg. Mit allen bedeutenden und interessanten Männern dieser Länder hatte sie Verbindungen unterhalten, sie wußte genau um ihre persönlichen Verhältnisse, Eigenart und Geheimnisse; und ebenso bekannt waren ihr alle Hof- und Kulissenintrigen, als hätte sie daran teilgenommen. Die Damen standen ihr persönlich ferner; wenn sie auch keinen Umgang mit ihnen hatte, so waren ihr eine Menge Anekdoten über sie geläufig, womit sie die Skandalchronik der vornehmen Welt um unerhört neue Dinge hätte bereichern können. Über alle Gebräuche der Völker ist sie unterrichtet; die Etikette der verschiedenen Höfe, vor denen sie getanzt hat, hat sie ebenso sicher inne wie die Titel- und Rangordnungen der Länder, die sie durchwandert hat. Alle Kunstdenkmäler der Städte hat sie gesehen und redet mit gleicher Kennerschaft von den unterirdischen Gewölben von Ellora, von den Basreliefs des Fakirs, von dem Chateaurouge mit seinen Gärten, vom Londoner Tower, von der Walhalla, vom Alcazar und von der Statue Peters des Großen.

Elias kann sich nicht satthören, wenn sie von ihren Reisen und Verbindungen erzählt, oder mit königlicher Autorität über Gegenstände der Kunst, der Literatur, der Geschichte oder Politik urteilt; wer immer kommt, steht im Bann ihrer Worte, ihrer Augen, ihrer Schönheit. Immer ist sie von einer Menge interessanter, angesehener Menschen umschwärmt, von Leuten mit vornehmer Abkunft und feiner Lebensart, reich an Kenntnissen und Erfahrung. Und jede neue Begegnung ist für den Jüngling ein Zuwachs an Kraft und innerem Reichtum, nicht totes Foliantenwissen, das man büffelt, sondern fröhliche Wissenschaft, die man erlebt. Noch hatte die ahnungslose Jugend nicht erkannt, daß die glatte, gefällige Form oft nur die heuchlerische Maske war, hinter der sich die niedrige Gesinnung der Schmeichler und Höflinge verbarg. So gab es auch in dem Kreis der Anbeter falsche Freunde und heimliche Gegner, solche, die nicht erreichen konnten, was sie bezweckten, und sich aus gekränkter Eitelkeit oder getäuschter Hoffnung heimlich über die königliche Kurtisane lustig machten. Zu diesen Unzufriedenen gehörten unter anderen der Hofbaurat Metzger und ein gewisser Graf Arco-Valley, der, obwohl der aristokratisch kirchlichen Richtung und der gestürzten Partei Abels angehörig, in Liebe entbrannt, sich der schönen Gräfin näherte. Er machte dieselbe Erfahrung wie so viele andere, die vergeblich durch glänzende Anerbieten ihre Tugend versucht haben. Während sie die einen durch ihre Huld verwöhnte, wie zuweilen den Leutnant Nußbaum, neuerdings aber mehr noch den pagenhaften Elias, konnten die anderen trotz aller Diamanten, die sie ihr zu Füßen legten, nicht den Weg zu ihrem Herzen finden. Das wurmte beide sehr, den Hofbaurat und den Grafen, der sehr bald vieles auszusetzen fand. Während im Salon der Gräfin die Unterhaltung hoch ging, stand er mit dem Architekten abseits und bewies ihm, daß die Wissende, die durch ihre Unterhaltungskunst die Zuhörer entzückte, doch eigentlich haarsträubend unwissend sei und trotz ihrer gelehrten Manie in die plumpesten Irrtümer verfalle, die allzu deutlich ihren Mangel an gründlicher und geordneter Erziehung verraten.

»Merken Sie nicht,« raunte er dem Hofbaurat zu, »wie sie die ungereimtesten Dinge zusammenbringt? Wouwerman verwechselt sie mit Titian, Murillo mit Albrecht Dürer, Mignard mit Cimabue; sie wirft Byron und Cervantes, Puschkin und Beranger, Schiller und Sadi durcheinander; Heinrich IV. hält sie für einen Sohn Heinrichs III., die Jungfrau von Orleans für eine Römerin – – – –«

Einige gleichgesinnte Herren traten hinzu, ihr halbunterdrücktes Lachen bewies, daß sie seelisch erquickt waren.

»Man erkennt,« fuhr der boshafte Sprecher fort, »daß sie die Geographie aus dem Postbuch, die Literatur aus den Almanachen, die Malerei aus dem ›Journal zum Lachen‹, die Geschichte bei den Theatercostumiers und die Politik bei Seiner Majestät studiert hat ...«

Der Hofbaurat schluchzte vor Vergnügen.

»Ist sie wirklich Spanierin, oder ist sie Engländerin?« fragte leise einer der Herren. »Man kennt sich nicht aus.«

»In einer preußischen Zeitung habe ich kürzlich gelesen,« sagte ein anderer, »daß in ihren Adern das blaue kastilianische Blut strömt, das von der Sonne durchglüht ist, die den Xeres kocht – vielleicht aber ist sie einer jener Dämonen, der den Magier von Salamanka in Phiolen gebannt hat – – Sie übt eine dämonische Kraft auf die Männer aus, sehen Sie nur – –«

»Ihre Kraft beruht in der Schwäche der Männer,« warf der Graf ein; »Beweis: Knaben und Greise ...«

Wieder ein schluchzendes Auflachen des Hofbaurates. Auch er wollte es an geistigem Aufwand den anderen gleichtun.

»Vielleicht führt sie ihren Stammbaum auf jene ägyptischen Gottheiten zurück,« flüsterte er, »die so lange Zeit vor den Toren der zertrümmerten Städte saßen und das undurchdringliche Rätsel ihrer Vergangenheit für sich behielten – – –«

»Sagen wir anders: eine ewige Jüdin, verdammt zu unaufhörlichen Reisen und Wanderungen,« sekundierte der Graf.

»Wieder ein Geheimnis!«

» Nun, sie ist die Sphinx von jedermann!« erklärte der Hofbaurat.

»Wer wird das Rätsel lösen, das sie uns aufgibt?«

» Wer wird die Sphinx stürzen?«

» Oder wird sie uns stürzen?«

*

Der einfache Türmerssohn aus Vilseck entfaltete sich in dieser von Geist, Parfüms und feinen Giften gesättigten Atmosphäre rasch wie ein Pflänzlein an der Sonne und entdeckte ungeahnte Gaben, die ans Licht wollten wie Blätterfinger und schnell wuchsen, bis das Bäumchen rund und voll und stattlich dastand.

Der Frauendienst hatte seine Art verfeinert; was ihm an Weltgewandtheit und feinem Takt gefehlt, holte er in ein paar Sprüngen nach. Er war anders geworden als seine Korpsbrüder in der Palatia und die Masse seiner Studiengenossen, die Natürlichkeit mit Roheit und Ungeschliffenheit verwechselten und studentische Gewohnheiten hatten, die ihm immer weniger zusagten. Der Abstand wurde auf beiden Seiten fühlbar.

»Schlechte Manieren haben immer unrecht,« hatte er von der Gräfin gelernt, die ihre eigene Moral hatte: » Der Schein ist wichtiger als das Sein. Der Mensch ist Gott und Tier zugleich, alles Gute und Schlechte in einem; weil sich aber jeder von seiner besten Seite zeigen will, so gibt der schöne Schein allen guten Eigenschaften in ihm das Übergewicht und die Herrschaft. Nicht auf das ›Was‹ kommt es an, sondern auf das ›Wie‹; wie er sich darstellt, wie er sich sieht und wie er gesehen sein will, das allein entscheidet sein Aussehen und seinen Stil; es bestimmt seinen Rang in der menschlichen Gesellschaft und sein Glück im Leben und im Lieben. Alles beruht auf Schein, auch die Wahrheit und die Tugend!«

»Hochstaplermoral!« dachten die einen, die sich auf blendende Finten verstanden.

»Künstlermoral!« dachten die anderen, die es mit der Kunst hatten.

»Weisheit und Tiefe!« dachten die dritten, die auf den Geist sahen, und das waren die Studentlein, die das große Leben und die großen Wissenschaften suchten und an dieser Tafel finden mochten.

Die Kurtisane übte einen gesitteten Einfluß auf die Jugend aus; die Jünglinge an ihrer Tafelrunde verehrten sie mit keuscher, idealer und ritterlicher Minne.

Als Streiter für höfische Tugend und edle Sitte ziehen die beiden Scholaren, Elias und Hirschberg, aus, für ihre Dame zu kämpfen und zu siegen. Es ist der Sinn ihrer Dame, durch die beiden Ritter ein Bündnis mit der Universität anzubahnen und die Freundschaft der gesamten studierenden Jugend zu gewinnen; die beiden wollen den Dank verdienen. Begeistert sind ihre Reden vor den versammelten Kommilitonen; ein neues Zeitalter der Humanität sei im Anbrechen, eine goldene Zukunft sei jedem offen, der dem Banner der Gräfin folge.

Schweigend hören die Korpsbrüder zu, man läßt die beiden Minnehelden ruhig ausreden; ein Beschluß ist vorgefaßt und kann nicht zurückgenommen werden. Der innere Abstand, der allmählich den verfeinerten Elias von dem rauheren Wolfram trennte, klafft nun auch äußerlich und geht wie ein Riß durch die ganze Burschenschaft. Wolfram wirft das Losungswort des Kampfes in den Saal:

»Die Farben der Burschenschaft sind geschändet!«

Wie ein Mann stehen die Schwaben, Pfälzer, Bayern, Franken und Isaren zusammen: sie entscheiden sich für Wolfram. Die Meinung, für Ehrbarkeit, Sitte, Recht, Herkommen einzustehen, verbindet sich bei den meisten mit dem instinktiven Gefühl des Neides und Mißtrauens gegen die Abtrünnigen, die augenscheinliche Vorzüge genießen. Der Groll der Pennäler hatte schon lange an Elias' übertriebener Kleidersorgfalt und Manierlichkeit Nahrung gefunden. Nur bei Wolfram reichten die Wurzeln des Hasses in die tiefen Gründe und Abgründe der Seele.

Der Beschluß der vereinigten Korps ist unabänderlich: sie widerstehen den Lockungen der Sirene – die Anhänger Lolas, die die Farben durch den Umgang mit jenem Weibe geschändet haben, werden aus ihren Verbindungen ausgestoßen.

Zum Hohn erschallt im Chor das Studentenlied: »Frei ist der Bursch ...« Rauh, aber frisch schmettert der Sang. Dem Elias wird es plötzlich, als wehe die würzige, scharfe, freie Luft auf seinem Turm zu Vilseck. Eine Anwandlung – dann ist es verwunden.

Mit einem Anhang von achtzehn Burschenschaftern, die ihren Austritt erklärten, gründen Elias und Hirschberg eine neue Verbindung, die den Titel »Alemannia« führt. Elias wird Senior. Sie tragen die Farben ihrer Dame, karmoisinrot-gold-blaue Samtmützen und Bänder, die von der Gräfin gestiftet werden. Als Patronin der neuen Verbindung trägt sie auch für einen feinen Paukwichs Sorge und erweist sich nicht nur ihren Alemannen, die der Witz nachher Lolamannen taufte, sondern auch deren Verwandten und Bekannten gegenüber als freigebige Gönnerin.

Der König stattet die Verbindung später mit allen Burschenschaftsrechten aus, und obgleich die übrigen garantierten Korps den neuen Verein nicht als ebenbürtig und satisfaktionsfähig anerkennen wollen, bilden die Alemannen dennoch eine Studentenelite, wie sie München bis dahin noch nicht gesehen hat. Ihre Reform steht auf dem Grundsatz: Überwindung des Pennälers! Wobei freilich verkannt wurde, daß der Pennäler in Deutschland unsterblich ist, ein Fehler, der sich naturgemäß rächen mußte.

Die Eroberung der Universität war nicht gelungen; nur ein verhältnismäßig kleiner Teil war gewonnen worden. Aber die Spaltung war da; in die widerstrebende Masse war ein Keil eingetrieben worden, und das war für den Anfang immerhin ein Erfolg.

*

Der Studentengesellschaft wegen, die im Gartengrund des neuen Palais, das der Vollendung entgegenging, einen eigenen Klubpavillon erhalten sollte, gab es an Lolas Hof eine Menge Mißvergnügter. Leutnant Nußbaum, der Paris im Raupenhelm, schmollte; er war eifersüchtig auf die junge Garde und beklagte sich, daß die Gunst seiner Herrin im Abnehmen sei. Seine Liebe wurde tyrannisch; er hielt stürmisch um ihre Hand an, beschwor sie, mit ihm ins Ausland zu gehen, nach Amerika, zu fliehen irgendwohin, oder die Gnade des Königs anzuflehen, daß er den Bund segne. Er hatte Opfer gehäuft ihretwegen: die Braut verlassen, mit der Familie gebrochen, die Karriere aufs Spiel gesetzt; warum, warum, wenn nicht um den einen Preis, der sie wäre? Nun bettelt und droht er und liegt flehend auf den Knien, unglücklicherweise in einem schlecht gewählten Augenblick; denn es öffnet sich die Tür, und herein tritt unangemeldet – der König!

Rasch gefaßt springt Lola auf, in einer Entrüstungspose und mit Worten, die gut studiert und nicht zum erstenmal gebraucht waren:

»Ich finde es empörend, mein Herr, daß Sie eine Liebe erzwingen wollen, die Ihnen nicht freiwillig entgegengebracht wird!«

»Ich denke,« sagt schmunzelnd der König zu dem verdonnerten Leutnant, »die Gräfin hat deutlich genug gesprochen.«

*

»Er hat mir einen Heiratsantrag gemacht,« erzählt die Gräfin kokett in ihrer Abendgesellschaft, worauf erst recht auf Kosten des armen Leutnants gelacht wird.

Heinses Kunstroman »Ardinghello« ist damals neuerdings erschienen und viel gelesen. Er liegt auf einem Nebentisch. Berks schlägt eine bestimmte Stelle auf und liest sie mit Beziehung auf die Gräfin vor:

»Ein Frauenzimmer, das schön an Gestalt und Antlitz, ist unklug, wenn es sich das unauflösliche Joch der Ehe aufbinden läßt. Eine Göttin bleibt es unverheiratet, Herr von sich selbst ... Es lebt in Gesellschaft mit den Verständigsten, Schönsten, Witzigsten und Sinnreichsten ... während es hingegen im Ehestand wie eine Sklavin weggefangen worden wäre ... und sich von dem kleinen Sultan selbst, welchem es sich aufgeopfert hätte, verachtet sehen müßte, ohne einem anderen Vortrefflichen seine Hochachtung wirklich auf eine seelenhafte Art, nicht bloß mit Tand und Worten, erkennen geben zu dürfen. Ich werde es nicht weiter auseinanderzusetzen brauchen, ob das Wohl des Staates oder des Ganzen dadurch gewinnt ... O ihr Armseligen, die ihr keinen Begriff von Leben und Freiheit habt und von der Großheit des Charakters! Ihr, die ihr keinen Begriff davon habt, daß dies die reine wahre Lust ist, mit seiner ganzen Person, so wie man ist, wie ein Element, göttlich, einzig unzerstörbar, lauter Gefühl und Geist, gleich einem Tropfen im Ozean durch das Meer der Wesen zu rollen, alles Vollkommene zu genießen und von allem Vollkommenen genossen zu werden, ohne auf demselben Flecke kleben zu bleiben!«

So der Schmeichler, der gut dressiert als hündisch ergebene Kreatur einen artigen Reim auf alles wußte, was der Herrin zu tun gefiel; denn er hatte erkannt, daß dabei sein Weizen blühte, den er bald zu schneiden hoffte.

Anders der Hofbaurat Metzger, der wie einst Berks oder wie Curtius den Liebhaber spielt und als Fäunlein des Musenhofes auf die Söhne Apolls gar nicht gut zu sprechen ist. Darin hält er es mit dem beschämten Jünger Mars'. Er setzt die Maske Satyrs auf und flicht einen unartigen Reim um eine boshaft artige Huldigung:

»Du sollst in Tanzschuhe die Füße schnüren,

Nur leicht bedecken Deine zarte Brust,

Zwar Männerliebe darf Dich wohl berühren,

Doch Deiner Freiheit bleibe wohl bewußt!

Der Ehering wird Deine Hand nicht zieren,

Wahrscheinlich blüht kein Kind an Deiner Brust,

Doch ruhmvoll wirst Du Dein Geschlecht entknechten

Und Frauenemanzipation verfechten!«

Jeder wird auf seine Weise anzüglich oder unverschämt.

Das Erscheinen des Königs gibt der Unterhaltung eine Wendung. Hier aber will er gleichsam außerdienstlich verkehren, er glaubt die Anwesenden aufmuntern zu müssen:

»Meine Herren, ich bitte mich in diesem Hause wie einen Ihres Gleichen zu betrachten! Sie sind Gelehrte, Künstler und Schriftsteller, und Sie wissen, ich nehme auch ein wenig die Feder in die Hand; ich bin in Ihrem Zirkel nichts anderes als, wenn Sie wollen – der Dichter Ludwig von Bayern.«

Hier will er von dem leeren Pomp und der kalten Etikette des Hofes und von den Sorgen der Regentschaft genesen, das Los des Königs vergessen, über das er einst in bitterer Klage ausbrach:

»Abgewogen, abgemessen

Sei ihm alles, all vergessen,

Daß er Mensch ist; immer kühl,

Soll sein Herz nie höher schlagen.

Einsam, freudlos soll er ragen,

Abgestorben dem Gefühl.«

Und indem er beim Abschied der Gräfin herzlich die Hand drückt, dankbar, daß er sich in ihrem Kreis angenehm und lehrreich unterhalten hat:

»Meine liebe Lola, wie glücklich sind Sie, daß Sie einen solchen Hof um sich versammelt haben!«

Sie ist in den Regeln der Liebeskunst zu wohl erfahren, um dem König anders zu erwidern:

»Sire, ich bin glücklich – und Sie sind der Schöpfer dieses Glücks. Oh, wenn ich es Ihnen doch sagen könnte, was in dem Herzen eines glücklichen Weibes glüht!«

Und gerührt der König:

»Also ist in meiner Residenz doch eine glückliche Person, und wohl ihr, daß sie die Macht hat, vielen – vielen anderen von ihrem Glück mitzuteilen – –«

*

Der diese Abschiedsworte erlauscht hat, ist der Hofbaurat. Von allen treibt er es am schlimmsten. Ein sadistisches Lächeln um die Lippen, wiederholt er:

»Wohl ihr, daß sie die Macht hat, vielen – vielen anderen von ihrem Glück mitzuteilen ...«

Der Zyniker legt seine eigenen Züge in den Ausspruch. Er ist die Karikatur seines königlichen Herrn, aber die äffische Nachahmung gerät immer ins Gemeine. Auch wenn er sich als Liebhaber versucht, und dann besonders. Und wird frech, weil er verlorenes Spiel hat. Das Interesse der Gräfin hatte dem Künstler gegolten, mit dem sie monatelang gemeinsam geplant und gearbeitet hat; der Mensch ist ihr widerwärtig, seine klebrige Art ... Nun ist das Palais nahezu schlüsselfertig; er will nicht verstehen, daß er lästig fällt. Um so zudringlicher wird er:

»Wie unterhält Sie der König in den vielen Stunden, die er bei Ihnen verbringt, schönste Gräfin?«

»Oh,« sagte sie ausweichend, »er liest mir seine Gedichte vor.«

»Hm! Sind sie denn schön?«

»Oh, sehr schön! Da!«

Sie weist auf ein neues Geschenk, das ihr Ludwig nach ihrem gestörten Tête-à-tête mit dem Leutnant als Dank für ihre standhafte Treue und Liebe zum König überreichen ließ, eigene Gedichte an Lola auf himmelblaue Seide geschrieben:

»Nicht den Geliebten kannst Du betrüben, Dir fremd sind die Launen,

Mit dem Liebenden nie treibst Du ein grausames Spiel ...

...

Weiß es der Liebende gleich, immer doch hört er's erfreut,

Daß geliebt er werde, daß ewig Dein Herz ihm gehöre ...«

Mit spöttischem Lächeln liest der Hofbaurat diese Verse auf der himmelblauen Seide.

»Hm! Wie kann man einen so alten Mann lieben?« will er wissen.

»Oh!« versetzt sie rasch, »der Geist eines Ludwigs bleibt ewig jung!«

»Hm! Seelengemeinschaft also! Und die Studenten? Diese jungen Fante und aufgeblasenen Wichte? Ist Mannesliebe nichts? Bin ich Ihnen nichts, Lolita? Bin ich etwa häßlich, verabscheuenswert, ein Scheusal? Ist mein Gesicht eine Fratze? Bin ich ein ausgemergelter Greis? Ein unreifer Knabe? Bin ich nicht ebenfalls Dichter? Sind meine Verse nicht ebenso schön, wenn nicht schöner? Und ist es nicht Ihr Beruf, teuerste Gräfin, vielen, – vielen anderen von Ihrem Glück mitzuteilen –? Soll ich darben zu Ihren Füßen, wo – viele, viele andere Erhörung fanden?«

Es fehlte nicht viel, und er hätte Bekanntschaft mit ihrem Dolch gemacht. Die Überrumplung war mißlungen; er hatte sich verrechnet. Er wendete die Sache ins Scherzhafte, zu klug, sich's ernstlich zu verderben.

Aber er rächte sich, – indem er dichtete:

»Ich sing' wohl lieber von Kristall und Spitzen,

Blendend der Schein, Damast und Seide rein –

Kühne Long-Chaises nächst andern weichen Sitzen,

Die hier umstellt in köstlichem Verein.

...

So war die Herrin denn gebettet flink –

War auch geziert mit schönen Geistesgaben,

Der Weise selbst folgt schöner Augen Wink,

Geschweige Sünder, die solch Sterne laben.

Warum auch nicht Studenten? Ihr entging

Kein Mittel, wie wollte sie Macht gebaren.

Die Leibgard' sollte jung sein und auch schön;

Je lustiger, je mehr war's hier genehm.«

Wie ein schmutziger Hemdzipfel sah die Gesinnung des »Dichters« aus den fürchterlichen Versen hervor.

Ein verzerrtes Gegenbild des schlafwandlerischen Königs, den ein holder Sommernachtstraum mit Spuk und Schabernack befangen und den Sinn getäuscht, daß er das Geschmeiß und ekle Gezücht des Sumpfes für freundliche Genien ansah ... Auch er ein Dichter, schwärmender Schöngeist und idealistisch verstiegener Träumer, aus dessen unreinen Reimen jedoch die Reinheit des Menschlichen hervorblickte, der Adel seiner Persönlichkeit, der mit seinen schlechten Gedichten versöhnt und ihnen sogar etwas wie Ewigkeitsgehalt gibt ...