|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am Vormittag des Ostersonntags kam ich nach Kobe. In die eine Rikscha meine Koffer, in die zweite ich – und dann vom Bahnhof aus direkt zum Hafen. Ich rechnete damit, daß die Schiffahrtsgesellschaft wie überall ein Motorboot zwischen dem Steamer draußen und dem Hafen verkehren lassen würde. Ich suchte die italienische Flagge, aber fand sie nicht. In dem Riesenhafen nur Japaner. Ich sprach wohl zwanzig an. Sie kannten keine Sprache außer ihrer eigenen. Es gelang mit Mühe, den Führer eines größeren Motorbootes zu bewegen, mich mit meinem Gepäck zu dem Steamer zu fahren. Wir suchten den Hafen ab. Drinnen und draußen. Einmal und noch einmal. Es ist bekannt, daß die Kapitäne der europäischen Schiffe aus Furcht vor Erdbeben gern weit draußen halten. Aber das Schiff, das ich suchte, war nirgends. Da des Ostersonntags wegen die Agentur geschlossen, der Generalkonsul auf Reisen war, das Hafenamt keine Auskunft geben konnte oder mich nicht verstand, so wiederholte ich alle paar Stunden die Rundfahrt in dem Hafen – stets mit demselben Mißerfolg, nämlich der Auskunft, daß ein großer Italiener heute früh um sechs von Kobe fortgefahren sei. Da heute der zwanzigste war, der offiziell bekanntgegebene Tag der Abfahrt aber der zweiundzwanzigste war, so konnte dies Schiff unmöglich mein Schiff sein. Am Spätnachmittag stellte ich meine Bemühungen ein.

Ich sah jetzt endlich einen Europäer im Hafen, spreche ihn auf englisch an und er erwidert auf deutsch. Ich erzähle ihm von meinen Schmerzen, weise mich – als Legitimation, welche Bedenken sollte ich in dieser Situation gegenüber einem Deutschen haben? – mit meinem Kreditbrief aus und bitte um seinen Beistand. Er sagt zu. Ja, er tut ein übriges. Er fährt selbst hinaus und rät mir, in einem Hotel abzusteigen, in dem er selber »wohnt«. Also, denke ich, du bist halb geborgen. Bis ich vor diesem sogenannten Hotel stehe. Eine internationale Seemannsbaracke – wenn man so will. Jedenfalls ohne typisch japanischen Charakter. Verbaut mit schmalen Holzstiegen, dunklen Gängen, verdeckten Veranden. Ein Zimmer mit alten schweren, für Japan ganz ungewöhnlichen Möbeln. Eine Tür, nicht zu verschließen, da der Riegel ausgebrochen ist. In den Räumen unten lärmt ein schauderhaftes Grammophon, begleitet von dem Brüllen tiefer Männerstimmen. – Aber, denke ich, dieser Deutsche am Hafen wohnt hier. Vermutlich ist er Angestellter einer deutschen Schiffahrtslinie – also bleibe ich. Es wird spät abends. Der Deutsche läßt sich nicht sehen, noch von sich hören. Festzustellen, wer hier eigentlich als Wirt verantwortlich zeichnet, gelingt mir nicht. – Um die Rückkehr des Deutschen nicht zu verpassen, beschließe ich, meinen Bärenhunger im Hotel zu tilgen. Uebelster Whisky- und Tabakgeruch schlägt mir ins Gesicht, als ich die Tür zu der Wirtsstube öffne. Betrunkene Seeleute aller Nationen. Hier und da ein altes japanisches Weib. Das da kann auch ein Mann sein. Auch dies da, das den Arm um den betrunkenen Amerikaner schlingt. Das Grammophon ist ständig in Bewegung. Das Essen ist – dementsprechend. Ich gieße nach jedem dritten Happen einen Gin herunter. Aber die Uebelkeit bleibt trotzdem nicht aus. Ich werfe einen Jen auf den Tisch. Der Boy, der einen weißen Kittel nicht von gestern und nicht von vorgestern trägt, verlangt einen zweiten. Wir streiten. Ich werfe ihm das Geld hin. Nur hinaus von hier und in die Luft. Hinein in den nächsten Rikscha. – Wohin? – In den Vergnügungspark natürlich. – Eine ziemlich tote Stadt des Abends. Aber endlos zieht sie sich hin. Ich gehe in das erste beste, von klein und groß belagerte Kino. Kitschig, wie jeder japanische Film, den ich sah. Unerträglich dies ewige Sich-verbeugen, noch unerträglicher diese Rührseligkeit und zum Verzweifeln diese weinerliche Stimme, mit der ein Japaner den begleitenden Text hersagt. – Nebenan ins Theater. Bin ich aus Stein? Dies japanische Theater interessiert mich stark. Aber ich werde nicht warm. Was im Parkett Grauen erregt, ist für mich kindliche Maskerade. Ich lache. Also hinaus! Fast so schnell wie aus dem Kino. Dort hinüber zu den Fechtern! Fabelhaft diese Gewandtheit. – Und hinter den Fechtern Teehaus an Teehaus. In dies da, dessen Licht so leuchtet, daß man geblendet die Augen schließt. Die Schuhe aus und die belegte Stiege hinauf. Es ist in vollem Gange. Kaum, daß man von meinem Eintritt Notiz nimmt. So gerade gefällt es mir. Nur ein paar Dienerinnen kommen auf mich zu, weisen mir einen Platz an und stellen Tee, Kuchen, Süßigkeiten und Sake neben mich. Ich sitze, immer wieder staunend und bewundernd vor der Kunst – nein! es ist keine Kunst, diese Bewegungen sind weder gekonnt noch gestellt. Sie sind so natürlich und selbstverständlich wie nur irgend etwas. Sie sind und können gar nicht anders sein. – Ich wechsle das Teehaus mit einem andern. Genau dasselbe Bild. – Es ist mittlerweile ein Uhr nachts. – »He! Rikscha! Hotel Central!« – ich sage es auf japanisch. Viel mehr kann ich nicht. Aber ich war vorsichtig und habe mir Stadtteil und Straße aufgeschrieben. Da der Kuli mich nicht versteht, so halte ich ihm den Zettel unter die Nase. Wir sind ja in Japan! Hier kann auch der Kuli lesen und schreiben. Aber meine Handschrift liegt ihm nicht. Er schüttelt den Kopf und grinst. Andere kommen hinzu, lesen ebenfalls und grinsen noch ungenierter. Ein Auflauf. Polizei. Auch der Polizei sage ich mein Sprüchlein auf. Ich habe wenig Erfolg damit wie mit meinem Zettel. Ich sehe, ich habe kein Glück in Kobe. Hana ging und nahm das Glück mit sich. – Was fange ich an mitten in der Nacht in dieser Stadt, in der mich kein Mensch versteht? – Aber auch in Japan ist, wenn die Not am größten, Gott am nächsten. – Hier erschien er in Gestalt eines jungen Japaners, der aus der nach Hunderten zählenden Menge, die leidenschaftlich für und wider mich Partei nahm, ohne eine Ahnung zu haben, um was es ging, heraustrat und das erlösende Wort sprach: »Parlezvous francais, Monsieur?« – Ich stand mehr als einmal vor dem Standesbeamten. Und ich habe die Frauen, derentwegen ich doch dort stand, geliebt. Aber nie habe ich so aus dem Herzen »ja« gesagt wie hier. – Also kamen mir die Jahre, die ich vor dem Kriege in Paris und Brüssel verlebte, doch noch einmal in meinem Leben zugute. Ich sagte dem jungen Japaner, daß ich mich seit einer halben Stunde vergeblich bemühe, dem Kuli klarzumachen, wohin er mich fahren solle – aber auch dieser hilfsbereite junge Mann war eine Niete. Sein Französisch, das so stolz einsetzte, ebbte ab. Es entsprach meinem Japanisch. Schließlich gelang es mir, ihm klarzumachen, daß ich vom Hafen aus den Weg finden würde. Wir stiegen in ein Auto und ließen uns zum Hafen fahren. Hier wußte ich Bescheid. Wir stiegen aus. Aber in der Dunkelheit glich eine Straße der andern. Es war wohl zwei Uhr nachts, als ich endlich vor diesem sogenannten Gasthaus stand. Der junge Japaner sah mich erstaunt an. Es schien ihm mehr als unwahrscheinlich, daß ich hier wohnte. In seiner Schuld – denn wie lange Zeit brauchte er, um in seinen Stadtteil zurückzukehren – wollte ich mich in irgendeiner Form erkenntlich zeigen. – Ich sprach es aus. Er verstand mich nicht. Ich wurde deutlicher und griff in die Tasche. Da ging der bis dahin zuvorkommend bescheiden Sanfte aus sich heraus und tobte nun in Japanisch auf mich ein. Wieder liefen Menschen zusammen. Aber der Charakter dieses Auflaufs, obschon es weit weniger Menschen waren, war bedrohlich. Ich weiß nicht, was er ihnen erzählte. Er wies auf mich und auf das Haus – und sie waren sich sämtlich einig, daß ich ein ganz gemeiner Mensch war. Ich versuchte auf englisch, französisch, deutsch mich verständlich zu machen. Diese Nachtschwärmer verstanden natürlich keine Silbe. Ich riß mein kleines japanisches Vokabular aus der Tasche und rief ihnen zu: »Irrtum!« – Sie grölten noch lauter. – Da wurden von innen die Fenster der Gaststube aufgerissen. Qualm, Dunst und Grammophonklänge drangen heraus. Gesichter von Sake- und Whiskytrunkenen füllten die Fensteröffnung. Ich hatte hier am Nachmittag einen Gast Englisch sprechen hören. Ich drang auf ihn ein, bat ihn, die Leute aufzuklären. Aber der war längst hinüber und verstand mich nicht. Er kletterte wie ein Affe auf einen Stuhl, stieg durch die Oeffnung, zog den Stuhl nach und schlug damit wie wahnsinnig auf die Japaner ein. Andere stiegen nach. Die Japaner setzten sich zur Wehr. Es entstand eine Rauferei, bei der es Blut und ernst Verletzte gab. Pfiffe schrillten durch die Luft. Ein Aufgebot der Polizei trieb die Kämpfenden mit Gummiknüppeln auseinander. Ein besserer Japaner, der abseits stand, wies auf mich. Zwei Polizisten traten auf mich zu und gaben mir zu verstehen, daß ich ihnen zu folgen hätte. Die Aussicht, den Rest der Nacht und darüber hinaus – denn wer kannte den Instanzenweg der japanischen Justiz? – festgehalten zu werden, war an sich schon entsetzlich. Aber im Hinblick auf mein Schiff, das aller Wahrscheinlichkeit nach heute einlief und vielleicht ein paar Stunden später wieder abfuhr, war ich der Verzweiflung nahe. – In dem Polizeibureau wurde ich von den Polizisten, die auf meine Versuche, ihnen den Fall zu erklären, höflich lächelten und zu erkennen gaben, daß sie mich nicht verstanden, in ein hellerleuchtetes Zimmer geführt, in dem ein höherer Beamter saß. Die Polizisten erstatteten Bericht. Ich sah, wie das Gesicht des Beamten immer ernster wurde. Er fragte etwas. Ich nahm an, daß er meine Personalien wissen wollte. Es war das erste und das letzte Mal in Japan, daß ich meinen Paß benötigte. Er las – und mir schien, sein Erstaunen wurde noch größer. Er trug den Namen in ein großes Buch ein – ich war in Japan damit verewigt. Er war sehr höflich. Auch jetzt, als er den Beamten den Auftrag gab, mich abzuführen – mein Fall sollte natürlich am Tage erledigt werden – tat er es mit einem Ausdruck des Bedauerns. Ich zog mein Wörterbuch heraus und las ihm vor: »abreisen morgen Europa«. – Er überlegte, widerrief seinen Befehl, telephonierte, gab mir ein Zeichen, mich zu setzen – und nach wenigen Minuten erschien ein Herr in schwarzem Rock, der Deutsch (!) und Englisch sprach. Die Aufklärung des Falles dauerte keine fünf Minuten. Was interessierte, war lediglich, wie ich in dies Quartier gekommen war. Man gab mir zwei Beamte mit. Der japanische Boy, der öffnete, mußte den Wirt holen. Es war kein anderer als der Deutsche, dem ich mich am Vormittag im Hafen anvertraut hatte. Nun, ich hatte meine Revanche: Ich war ihm ein teurer Gast geworden. Auf der Straße lagen Stuhl- und Tischbeine, Scherben von Tellern und Gläsern – und das Zimmer, das ich nicht benutzt hatte, zahlte ich auch nicht. – Die Polizisten geleiteten mich in ein Hotel – es war inzwischen schon wieder hell geworden – und ich genoß die Ruhe, Reinlichkeit und den Komfort, als wäre ich aus der Wildnis nach Europa zurückgekehrt. Das Ueberraschende an diesem Erlebnis war die Lösung. Der Polizei-Interpret gab sie mir. Der junge Japaner war ein Student gewesen und hatte geglaubt, als ich in die Tasche griff, um mich erkenntlich zu zeigen, daß ich ihn zu unsauberen Zwecken mitten in der Nacht in das Quartier geschleppt hatte. Ich lachte laut auf. Das mußte mir passieren! Aber es wurmt mich noch heute, daß dieser junge, höfliche Mann diesen schlechten Eindruck von mir mitnahm. – Ich wünsche keinem meiner Landsleute, daß er ihm spät abends in Kobe begegnet und nach dem Weg fragt. Er wird es für einen deutschen Trick halten und ihm die Antwort nicht schuldig bleiben. Denn ich sah, wie er drei dieser Bassermann-Gestalten aus meinem Gasthaus mit ein paar Schlägen k. o. schlug.

Am Vormittag des nächsten Tages suchte ich als erstes wieder den Hafen nach meinem Steamer ab. Wieder vergebens. Ich ließ mich nach dem Ikuta Temple fahren, um wenigstens etwas von den Sehenswürdigkeiten dieser Stadt zu sehen und kam bei dem deutschen Generalkonsul vorüber. Ostermorgen. Es war alles geschlossen. Ich versuchte von hinten hineinzukommen. Durch die Küche in einen Flur. Japanische Bediente geleiteten mich weiter und ich stand plötzlich vor einem Japaner, der sich höflich verbeugte. Es war der Generalsekretär. Gesegnet sei sein Name – den ich trotzdem verschweige. Es könnte seiner Karriere hinderlich sein. Denn selten zuvor sah ich in irgendeiner Botschaft oder in irgendeinem Konsulat der Welt einen Mann von dieser geistigen Beweglichkeit. Er sprach und schrieb Englisch wie ich. Aber das tun auch andere. Er begriff sofort, worauf es ankam. Er stellte trotz des Feiertags in wenigen Minuten fest, daß mein Schiff tatsächlich fahrplanwidrig schon seit Sonntag früh um sechs Uhr – vermutlich aus Furcht vor Erdbeben – aus Kobe fort war, heute früh bereits Moji verlassen habe und – nach Angaben eines Beamten des Lloyd, den er Gott weiß wo aufstöberte – in Schanghai vermutlich nur zwei Tage bleiben werde, da es Ladung in Bombay und Carachi erhalte. – Was nun? – Es dauerte keine zwei Minuten, da war nach Nagasaki mit telegraphischer Rückantwort auf der Nagasaki Maru eine Kabine für mich bestellt, zehn Minuten später hatte ich meinen Schlafwagen nach Schimonoseki und in wenigen Stunden einen japanischen Begleiter, der bei der Umständlichkeit der Reise dafür zu sorgen hatte, daß ich richtig ein- und umstieg und in Nagasaki, wo ich die zweite Nacht blieb, am darauffolgenden Morgen auch auf das richtige Schiff kam. Die Zeit war mehr als knapp. Von Kobe bis Nagasaki waren etwa achtzehn Stunden. Dort verlor ich eine Nacht. Aber die japanischen Schiffe fuhren in vierundzwanzig Stunden nach Schanghai. Wir durften damit rechnen, daß der italienische Steamer sechsunddreißig bis achtundvierzig Stunden brauchte. Nach unserer Berechnung kam ich in Schanghai ungefähr zur gleichen Zeit an, zu der mein Schiff dort abfuhr. Die Aussichten waren nicht rosig, aber die vornehme und sichere Art dieses Japaners hatte etwas unendlich Beruhigendes. – Ich nutzte den Tag, sah Ikariyama, den Minatogana Park und den Wasserfall Nunobiki-taki. Aber meine Nerven waren gespannt bis zum Springen. Aufnahme- und Genußfähigkeit beengt. Ich schlenderte durch Sakaemachidori, kaufte in Minatogana Shin Kaichi sinnlose Spielereien und ertappte mich dabei, daß meine Gedanken nicht mehr bei der Jagd hinter meinem Steamer auf der Fahrt nach Schanghai, sondern längst wieder bei Hana in Tokio waren.

Um zehn Uhr abends reichte ich aus meinem Schlafwagen heraus dem japanischen Sekretär die Hand. Derart kräftig, daß er in Kniebeuge ging. So dankbar war ich ihm. Der Begleiter, den er mir gestellt hatte, war ein junger Japaner Anfang der Zwanziger, der, ehemals auch am deutschen Konsulat angestellt, beim Abbau aber entlassen worden war. Auch er besaß natürlich Höflichkeit und Takt, wie man sie bei uns so selten findet. Im Gegensatz zu den scheußlichen amerikanischen Pullman Cars, die von Tokio nach Kobe fahren, waren die Schlafwagen von Kobe nach Schinovischi wie kleine Zimmer in einem peinlich sauberen Hotel. Zwar ohne Waschgelegenheit, aber mit einem Bett, daß man sich wie zu Hause fühlte. Und ein Boy, der mit einer Ruhe bediente und einem die Schuhe anzog, daß es war, wie man es sich zu Hause wünschte.

Am Dienstagmorgen bei hellstem Sonnenschein wieder ein japanisch-amerikanisches Intermezzo. Diesmal im Schlafwagen. Der hat am vorderen Ende zwei durch Gardinen verdeckte Waschnischen. Natürlich nur für die Schlafwagenreisenden. Als ich gegen acht Uhr hinausgehe, um mich zu waschen, stehen die Japaner den Flur entlang an. Hinter beiden Gardinen reges Leben. Hin und wieder trifft die Vorderen über die kaum mannshohe Gardine hinweg ein Spritzer. Wir stehen und stehen und warten geduldig. Hinter den Gardinen ist es inzwischen ruhig geworden. Sind die Japaner, die sich dort so leidenschaftlich wuschen, eingeschlafen? Ich, der einzige Nicht-Japaner, sage auf englisch: »Ich will doch mal sehen.« – Ich schlage rechts die Gardine zurück: ein Amerikaner rasiert sich. – Ich schlage links die Gardine zurück: ein zweiter Amerikaner rasiert sich. Beide mit einer Ruhe, als wenn sie an einem Sonntagvormittag in ihrem home wären. Beide gehörten, das wußten auch die Japaner – nicht in diesen Schlafwagen erster; sie reisten in einem ganz anderen Wagen zweiter Klasse. Das aber hinderte sie nicht, beide Waschgelegenheiten den ganzen Morgen über mit Beschlag zu belegen. – »Lassen Sie sich das gefallen, meine Herren?« fragte ich. Und ein Japaner erwiderte: »Wir sind das gewöhnt.« Die übrigen, soweit sie Englisch verstanden, nickten. »Wir nicht,« sagte ich und fuhr die Amerikaner an, sich hinzuscheren, wo sie hingehörten und sich sonstwie und -wo zu rasieren. Sie überlegten wohl und zählten, wieviel Japanern sie gegenüberstanden. Sie zerquetschten irgendein Schimpfwort zwischen den Zähnen, das ich aber nicht verstehen wollte, und zogen ab. Die Japaner bestanden darauf, daß ich mich vor ihnen wüsche. Es gab ein sehr nettes Hin und Her. Ich trat das mir angetragene Vorrecht an einen sehr alten japanischen Herrn ab, der so ziemlich als letzter stand. Ich tat es sehr bewußt, wobei ich mir klar war, daß ich damit ihrem Empfinden nahe kam. Es kostet so wenig Mühe, sich im Ausland Sympathien zu erwerben, ohne daß man sich etwas zu vergeben braucht. Als ich eine Stunde später den Zug verließ, grüßten sie alle tief und wiederholten die Verbeugung, als ich mich schon im Bahnhofsgebäude noch einmal umsah.

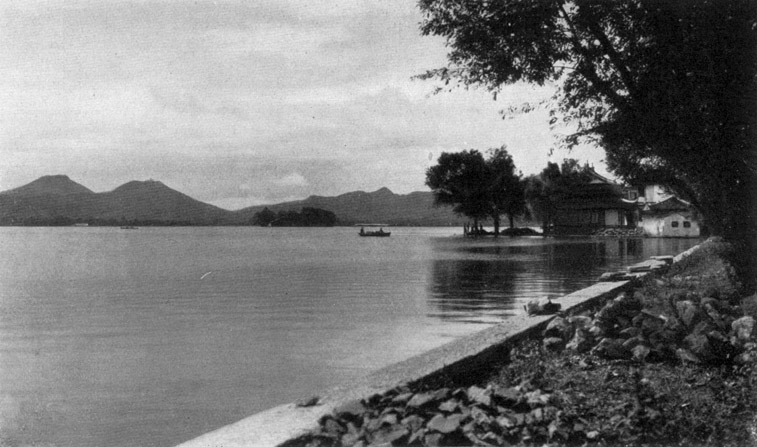

Hier erschloß sich mir ein neues Panorama, das an Pracht und Herrlichkeit alles, was ich bisher sah, übertraf. Der See mit Moji lag vor mir. In hellstem Sonnenschein. Wieder diese von den herb ansteigenden Bergen gemilderte Süße! – Man kann sich nicht satt sehen. Ein alter Japaner, wohl ein Mann dieser Gegend, ein Bauer oder ein Arbeiter von der großen Zementfabrik drüben in Moji – der meine Ergriffenheit sieht und, was mehr ist, versteht, sagt stolz, als sei all die Herrlichkeit sein: »Nicht wahr, das ist schön!« – Ich hätte es auch verstanden ohne die Uebersetzung meiner Begleitung. – Jetzt, als wir vom Bahnhof Schimonoseki aus auf die große Fähre steigen, um über den See zu setzen und nach dem Bahnhof von Moji zu gelangen, wo der Zug nach Nagasaki schon bereitsteht, nimmt mich mein Begleiter bei der Hand. Und die Japaner staunen über die Hilflosigkeit des Europäers, der hier noch selten auftritt.

Ganz in die Schönheit der Landschaft versunken, sehe ich vor mir im Hafen ein Schiff aufsteigen, das – mein Steamer sein könnte. Ich verständige meinen Begleiter. Der den Führer der Fähre. Der weiß nur, daß es ein Italiener ist. Meine Chance steigt. – Hat denn kein Mensch ein Glas bei sich? – Die Fähre hält. Die Masse Mensch strömt von der Fähre auf den tiefen breiten Steg, der rechts zum Bahnhof, links zur Stadt führt. Ein Träger hat schon in Schimonoseki meine Koffer genommen und in den Zug nach Nagasaki verstaut. – Da! der Brückenwärter hat ein Glas. Her damit! Ich stelle ein. Ich kann nur den ersten Buchstaben erkennen. – Hurra! es ist ein F! – Und das in der Mitte ein U. – Kein Zweifel mehr! Es ist mein Schiff! – Zum Ueberfluß stürzt jetzt ein Japaner auf mich zu. »Sind Sie ...?« – »Ja, ich bin's!« – »Mr. Landsberger?« – »Ja doch, ja!« – »Dann schnell, das Schiff fährt in zehn Minuten ab.« – »Meine Koffer sind ...« – »Ich hole sie,« sagt mein Begleiter. Der Japaner ist der Agent des Lloyd in Moji. Er hat einen Brief für mich. Jetzt ist keine Zeit, ihn zu lesen. – Schnell in ein Motorboot. – Mein Begleiter und ein Träger kommen mit meinen Koffern gerannt. – Aus dem Schornstein des Italieners steigt der Rauch pechschwarz zum Himmel hoch. – »Schlimmstenfalls fahren wir hinterher!« scherze ich. Das Motorboot fährt. – Ich winke meinem Begleiter zu. Er erwidert durch tiefe Verbeugung. – Bevor wir zu dem Steamer fahren, müssen wir zum Zoll. – Nicht meiner Person wegen. – Die Bewegungsfreiheit der Menschen ist in Japan gewährleistet. Genau wie in China. Im Gegensatz zu Europa. Aber was im Gegensatz zu Japan in China nicht gewährleistet ist, ist die Sicherheit! – Aber Ausfuhrkontrolle gibt es auch hier. Das erfordert die Selbsterhaltung. Also zum Zoll. – Ein Zolloffizier hat vom Ufer aus den Vorgang beobachtet. Als wir auf etwa fünfzig Meter heran sind, winkt er ab und gibt die Fahrt frei. – Stolz fahren wir auf den Steamer zu. Hallo empfängt uns. Es fehlen noch zwei Minuten an zehn. Die Leiter hinauf. Begrüßung. Wiedersehen. – Das Abfahrtssignal. Wir verlassen Moji.

*

Das Schiff ist leer. Wer von Japan nach China fährt, benutzt japanische Schiffe. Entgegen der vorgeschriebenen Reiseroute fahren wir nach Nagasaki. Die Ladung, die wir dort nehmen, ist gering. Unser Aufenthalt daher nur auf wenige Stunden berechnet. Aber für den Nichtkundigen birgt die Schiffahrt in den japanischen Gewässern große Gefahr in sich. Hinsichtlich der Klippen sind selbst die besten Karten nicht absolut zuverlässig. Kein Wunder, wo die vulkanische Erde fortgesetzt das Bild verändert. Das Tempo, in dem wir fahren, ist dementsprechend. Der Commandante verläßt auch nachts nicht die Kommandobrücke. Trotz seiner Jahre. – Im Hafen von Nagasaki liegen riesenhafte japanische Schiffe, die alle so sauber gehalten sind, daß sie aussehen, als seien sie neu. Ich bedauere fast, um den Genuß gekommen zu sein, auf der Nagasaki Maru von hier nach China zu fahren. Neugier treibt mich im Hafen an Bord eines dieser Schiffe. Der Japaner in Kobe hatte mir in japanischer Schrift eine Empfehlung an den Kapitän und den Maestro mitgegeben. Dementsprechend war der Empfang. Man begnügte sich nicht damit, mir das Schiff mit allen seinen Einrichtungen zu zeigen, man bewirtete mich und lud mich ein, als Gast in einer der besten Kabinen mit nach Schanghai zu fahren. Ich versprach, wenn möglich, meine nächste Reise von London aus auf einem dieser Schiffe zu machen. Der erste Offizier begleitete mich gegen Abend auf dem Motorboot zu meinem Steamer.

Ich saß kaum eine Viertelstunde mit ein paar Italienern beim Mah-Yongg, dem besten Veronalersatz für Menschen, die an Schlaflosigkeit leiden, als ein Motorboot mit vorschriftswidrig abgeblendeten Lichtern auf unser Schiff zufuhr. Der zweite Offizier hatte es in dem Augenblick, in dem der Scheinwerfer des Leuchtturmes es traf, gesichtet. – Welche verwegene Fahrlässigkeit! Wir sprangen auf und stiegen die Treppe hinunter. – Unser Schiff lichtete eben die Anker. Die Maschine war im Begriff, sich in Bewegung zu setzen. Man erkannte in der Dunkelheit nichts. Bewundernswert die Geschicklichkeit des Mannes am Steuer. Das Boot glitt eben in verlangsamtem Tempo parallel unserem Schiffe an der Hängetreppe vorbei. – »Einer ohne Urlaub,« meinte ich. Aber der Offizier neben mir erwiderte: »Wegen unerlaubten Urlaubs riskiert niemand sein Leben.« – »Also?« frage ich. – »Jemand, der sich an Bord schmuggelt!« – Jetzt, als das Ende des Bootes an der Falltreppe vorüberglitt, sprang jemand heraus und kletterte mit der Behendigkeit eines Affen die Treppe hinauf. Die Wache des Schiffes rief: »Halt!« – Die in schwarzen Mantel mit Kapuze gehüllte Person blieb stehen, sagte irgend etwas und stieg dann ungehindert weiter die Treppe hinauf. Wir ihr entgegen. Wir standen zehn Schritte von ihr entfernt im Dunkeln – da warf sie den Mantel zurück und – warf sich mir an den Hals. Ich wußte noch immer nicht, wer es war. So fern war mir der Gedanke an – Beatrice. – Erst als sie aufatmend rief: »Endlich!« – erkannte ich ihre Stimme und brachte vor Staunen nur das Wort heraus: »Du?«

Sie ließ mich los; der Zweite Offizier half ihr aus Mantel und Pelerine – und vor uns stand die elegante, schöne Frau. Blaß, müde und, wie mir schien, schmaler als vor Tagen in Tokio, ehe sie mich verließ.

Ich rede mir ein, nicht ungewandt zu sein. Ich habe mich schon in Situationen zurechtgefunden, in denen eine von früher her mir bekannte Person plötzlich als ein neuer Mensch auftrat, der nicht gekannt sein wollte. Auch Situationen, in denen das Gegenteil der Fall war, wo Frauen, die ich nie gesehen hatte, plötzlich auftraten und verlangten, wie jahrelange Bekannte behandelt zu werden, hatte ich gemeistert. Hier aber folgte einem Rätsel, über dessen Lösung ich dadurch, daß Hana in mein Leben trat, nicht einen Augenblick lang nachgedacht hatte, ein neues, das Beatrice mir aufgab. Was trieb sie wie einen Verbrecher in letzter Minute auf dies Schiff? Kam sie als Gräfin Beatrice, als meine Frau, als meine Geliebte oder in einer neuen Gestalt? Flüchtete sie? Vor wem? Zu wem? – Nur auf die letzte Frage gab es eine Antwort: zu mir!

Unser Schiff setzte sich langsam in Bewegung. Das Motorboot war nicht mehr zu sehen. Beatrice stand an mich gelehnt, kehrte der Stadt den Rücken und sagte erschöpft:

»Einen Kognak, bitte!«

Der Zweite Offizier gab dem Maestro, der am Reling lehnte und tat, als ob er aufs Meer sah, in Wirklichkeit uns aber beobachtete, ein Zeichen, und der gab es an einen der Stewards, die in einiger Entfernung standen, weiter. Ich vermied es absichtlich, zu fragen. Außer dem Offizier und dem Maestro standen noch ein paar Italiener so nahe, daß sie hören mußten, was wir sprachen. Das sah auch Beatrice. Sie schien völlig erschöpft. Der Steward kam mit Glas und Flasche. Beatrice goß ein Glas herunter, ein zweites, ein drittes. Die Lichter der Stadt verschwammen im Nebel. Die Maschine des Schiffes arbeitete schneller. – Beatrice fragte – so laut, daß alle es hören mußten:

»Was hättest du getan, wenn ich das Schiff versäumt hätte?«

»Ich weiß es nicht.«

»Wärst du ohne mich gefahren?«

»Ich glaube,« sagte ich zögernd.

»Ein netter Mann!« – Sie wandte sich an den Offizier. »Finden Sie nicht? Vor einer Woche haben wir geheiratet und schon kümmert er sich nicht mehr um mich.«

Sie steckte mir ihren Paß zu.

Der Offizier fragte berechtigterweise:

»Von wo kamen gnädige Frau denn im letzten Augenblick in diesem Gespensterboot?«

»Das lassen Sie sich von ihm erzählen,« erwiderte sie.

Ich sagte mechanisch:

»Sag' du!« – Denn ich fühlte, wie ich blaß wurde und meine Knie zitterten, als ich den Paß aufschlug und las:

»Beatrice Landsberger, geborene v. Horst, aus Baden in Deutschland.« – Dahinter ein chinesisches, ein englisches und deutsches Visum – mit Stempeln, Marken und Unterschriften.

Beatrice aber erzählte:

»Das ist sehr einfach: Da mein Mann in einem halben Jahre zu Studienzwecken nach Japan zurückkehrt, so wollte er mir die Mühe der doppelten Reise ersparen und brachte mich bei einer befreundeten Familie in Osaka unter. – Ich riß aus. Teils weil es mir nicht gefiel, teils aus dem Wunsch, bei meinem Mann zu sein.«

Beatrice fand Glauben und Beifall. Ich aber fühlte ein starkes Unbehagen. – Ich ließ ihr eine Kabine anweisen. Es stellte sich heraus, daß das Motorboot außer ihr noch einen kleinen Koffer mit den nötigsten Sachen ausgeschifft hatte. Der Gong läutete zum Abendessen, das der späten Abfahrt wegen ausnahmsweise serviert wurde. Ich spürte keinen Appetit und blieb an Deck. Es war mir unbegreiflich, daß ich die ganze Zeit über nicht einmal auf den Gedanken gekommen war, in Beatrice eine Hochstaplerin ganz großen Formats vor mir zu haben.

Ich ging noch einmal alle Situationen durch. Beatrice hatte meisterhaft gespielt. Wie vor allem hatte ich das Märchen von den amerikanischen Missionaren glauben können? Aber hatte sie nicht Belege? Geld, Empfehlungen, Pläne? Von Leuten, die mir mehr, als nur dem Namen nach bekannt waren. Sie hatte auch die hinters Licht geführt. – Alles ging jetzt bei mir durcheinander. Ich fand für alles eine Erklärung. Das einzige, was mir hätte auffallen sollen, war ihre Abneigung, sich photographieren zu lassen. In der Tat, ich besaß kein Bild von ihr. Niemand besaß eins. – Aber teilte sie auch nicht diese Abneigung mit vielen? – Freilich: einer Frau, die aussah wie sie, und sich nicht photographieren ließ, war ich in meinem abwechslungsreichen Leben noch nicht begegnet. Ich erinnerte mich, sie auch einmal danach gefragt zu haben. »Ich werde häßlich auf Bildern,« hatte sie geantwortet. War das kein ausreichender Grund? Ich kenne sehr viele hübsche Frauen, die sich schlecht photographieren und die man daher eher zu einem Ehebruch als vor den Photographenkasten bringt. – Nein! diese Frau spielte ihre Rolle meisterhaft, und ich wußte auch jetzt noch nicht, welche.

Der Liegestuhl, auf dem ich saß, stand vor dem offenen Fenster des Diningraumes. Ich konnte deutlich die Stimme eines jeden unterscheiden, wenn ich auch nicht alles verstand, was gesprochen wurde. Plötzlich brach das Gespräch ab. Ich hörte Beatrices Seidenrauschen. Sie wünschte guten Appetit. Alle dankten. Sie setzte sich.

»Wo ist mein Mann?« hörte ich sie fragen. – Dann war es wieder ein Durcheinander von Stimmen.

Ich dachte über meine Lage nach. Es war natürlich, daß ich einer Frau in einer Bedrängnis beistand; zum mindesten sie nicht desavouierte. – Ob ich ein Recht dazu hatte, sie nach dem Grund ihrer Bedrängnis zu fragen, wird der Engländer anders beurteilen als der Italiener; der Franzose anders als der Amerikaner. – Ein Anrecht darauf schien ich daraus herleiten zu können, daß sie mit einem falschen Paß als meine Frau auftrat. Mich der Beihilfe an einem Verbrechen – noch dazu in einem fremden Erdteil – schuldig zu machen, spürte ich keine Neigung. Auch nicht der Begünstigung. Mochte ich mit diesem Mangel an Opferfreudigkeit gegenüber einer schönen Frau mich auch von dem Ehrenkode eines Gentleman entfernen. Soviel Recht auf Selbsterhaltung leitete ich ganz einfach aus meiner Liebe zu Hana her. Ich redete mir einfach ein, daß ihre Liebe genau so groß und ernst sei wie die meine. Kam ich also ins Unglück, so riß ich auch sie hinein. Die Rücksicht auf eine Frau, die mir näher stand als Beatrice, legte mir geradezu die Pflicht auf, Klarheit zu schaffen.

Als sie nach dem Diner in bester Stimmung aus dem Saal trat, reichte ich ihr artig den Arm und führte sie in ihre Kabine, die ich hinter mir verschloß.

»Aha,« sagte sie, »das Verhör.«

»Erraten!«

»Daß ihr Männer doch alle so kleinlich seid. Verdirb dir doch nicht den Geschmack! So bleibe ich dir ein rätselhaftes Erlebnis, bei dem du dir alles mögliche Schöne denken kannst. Zwingst du mich aber zu reden, so geht die Poesie flöten und es legt sich dir ein bitterer Geschmack auf die Zunge, den du so bald nicht wieder los wirst.«

»Du bist sehr klug, und ich glaube auch, daß du recht hast. Ich bin an sich auch wirklich nicht kleinlich. Ich würde auch die Gefahren, die mit diesem Abenteuer verbunden sind, nicht fürchten. Aber ...«

»Aber?« fragte sie.

»Ich will dir mit Offenheit vorangehen. Es geschieht nicht meinetwegen.«

»Sondern?«

»Mit Rücksicht auf eine Frau.«

»Du bist verliebt?«

»Ich liebe.«

»Eine Japanerin?«

»Ja!«

»Und derentwegen ...?« – Beatrice verlor die Beherrschung und brach in helles Gelächter aus. – Sie konnte sich gar nicht beruhigen. – Als sie sich ein wenig wieder in der Gewalt hatte, fragte sie: »Ist es eine Geisha?«

»Nein!«

»Was denn?«

»Das ist Nebensache.«

»Ich möchte doch wissen, für wessen Liebe ich mein Leben lasse.«

»Dieses Pathos steht dir nicht.«

»Es ist nüchterne Wahrheit.«

»Dann war also alles Theater?«

»Du gefielst mir. – Aber ich hätte mich genau so benommen, wenn du mir nicht gefallen hättest.«

»In Yokohama die Geschichte mit der Ehe – was bedeutete das?«

Beatrice lächelte, wie mir schien, etwas höhnisch.

»Mein Leben an deins zu ketten, war natürlich nicht meine Absicht.«

»Was?« fragte ich.

»Diese Bürgerlichkeit, die auch dir anhaftet – wenn auch weniger als den meisten. – Aber in einer vorübergehenden Verbindung lag für mich größere Sicherheit.«

Ich begann zu begreifen.

»Mit bürgerlich meinst du Bourgeois – stimmt das?«

»Ja!«

»Aus Ueberzeugung?«

»Warum fragst du das?«

»Antworte!«

»Des Geldes wegen jedenfalls nicht.«

»Du mußt Sensationen haben.«

»Das muß ich. – Ein anderes Leben ertrüge ich nicht. Am liebsten täglich zwischen Leben und Tod.«

»Also nicht aus Ueberzeugung zur Sache, der du dienst?«

»Du bist nicht dumm.«

»Wer bezahlt dich?«

»Möglichst immer die Anderen.«

»Du betrügst demnach.«

»Betrug ist ein dehnbarer Begriff.«

»Du nimmst den Amerikanern, bei denen du in London gesellschaftlich verkehrst, das Geld ab, unter dem Vorwand, in Asien Mission zu treiben, in Wirklichkeit aber ...«

»Wie klein! Wie eng! – Ich hatte dich überschätzt. – Du bist ja der geborene Untersuchungsrichter.«

»Verzeih! Ich dachte nur laut. – Natürlich sind diese Reflexionen kindisch.«

»Wenn du es nur einsiehst.«

»Sie sind sogar dumm, weil sie das Gesamtbild stören. – Du bist ein interessanter Mensch.«

»Das ist beinahe schon Größe. Und ich wünschte, ich stände diesem Erlebnis – denn das bist du für mich – völlig frei gegenüber.«

»Wie feige du bist.«

»Ich sagte dir schon, ich habe in Tokio eine Japanerin ...«

»Komm mir nicht wieder mit dieser Dummheit.«

»Für mich ist es das nicht.«

»Wenn du wüßtest, wie dich das entstellt und dir jeden Ernst nimmt.«

»In deinen Augen?«

»Du sprachst mir eben Größe zu. Also muß dir auch mein Urteil gelten.«

»Nicht in Fragen des Gefühls.«

»Alles ist Gefühl. Deins erschöpft sich in Liebeslyrik.«

»Wie kommst du darauf?«

»Jeder Durchschnittseuropäer, der das erstemal nach Japan kommt, verliebt sich.«

»Dann müßte es in Europa von japanischen Frauen wimmeln.«

»Ich bitt' dich, die erste Seekrankheit spült das weg.«

»Du schüttest das Kind mit dem Bade aus.«

»Ich stelle nur fest, daß die vernünftigen Männer immer seltener werden.«

»Und was du treibst – hat das Vernunft?«

»Tempo hat es – und Format.«

»Ist das alles?«

»Ist das nicht genug? Emotionen vor allem, im Vergleich zu denen deine Verliebtheit ein Flohstich ist.«

»Ich gebe zu, daß in deiner Auffassung vom Leben mehr Größe liegt.«

»Und es reizt dich nicht, diese Größe auch in dein Leben zu legen?«

»Ich fürchte, man kann sie nicht legen, man muß sie haben.«

»Versuche es.«

»Es reizt mich schon. – Aber dazu müßte ich wissen, was es ist.«

»Du weißt es ja.«

»Nicht bestimmt genug.«

»Sondern?«

»Ich weiß nur, daß du nicht im Dienste der Mission, sondern des Bolschewismus stehst. Der aber ist nicht meine Weltauffassung.«

»Meine auch nicht.«

Ich traute meinen Ohren nicht.

»Ja, verstehst du denn noch immer nicht? Ich suche die Gefahr! Ich begreife nicht, daß nicht Millionen Menschen in Arbeit, Essen, Kleidung und Zerstreuungen erschöpft, die immer gleich kindisch sind und zu denen auch die Liebe gehört, vor Langeweile sterben.«

»Was sollte es dagegen für ein Mittel geben?«

»Die Liebe zu einer Geisha nicht. – Wohl aber das Spiel mit dem Leben. – Nach Möglichkeit täglich wiederholt. Immer in anderer Form. Das wird nie langweilig. Das spannt die Nerven in jeder Stunde aufs neue.«

»Und endet?«

»Ganz gewiß nicht mit Arterienverkalkung.«

»Mit dem Galgen.«

»Ist das vielleicht keine Sensation? Ich für meine Person werde es im gegebenen Falle vorziehen, Gift zu nehmen.«

»Also stündliche Bereitschaft.«

»Ja, mein Lieber, für Leute, die das Leben noch nicht überwunden haben und die in der Liebe und im Bridge die genügende Zerstreuung finden, ist das freilich keine Beschäftigung.«

»Ich fühle das nach. Aber es ist doch unmöglich, sein Leben für etwas aufs Spiel zu setzen, was gegen die Ueberzeugung geht.«

»Das ist ganz klein gedacht. Menschliche Ueberzeugungen sind allemal dumm. Für mich sind sie nur Mittel zum Zweck. Es wiederholt sich doch alles. Und die Menschen werden nicht klüger.«

»Um wie du zu handeln, darf man kein Gewissen haben und nicht an Gott glauben.«

»Das Gewissen ist ein Produkt der Feigheit und der Liebe, Gott ein Gegenspieler des Teufels. Der unterhält die Anspruchsvollen, jener alle, die an Gemüt leiden. Man muß nur verstehen, die Diagnose zu stellen.«

»Sich selbst meinst du?«

»Auch anderen. In dir erhoffte ich einen Weggenossen. Ich hatte den Eindruck, daß auch dir alles ein Spiel war, daß du nichts wichtig nahmst: weder die Menschen, noch die Reise, noch Andernfalls. Mir sind die menschlichen Dinge viel zu unwichtig und zu langweilig, um mir ein Urteil über sie zu bilden. Auf die Urteilbildung folgt die Ueberzeugung. Ueberzeugung macht unfrei. Ich habe keine.«

»So weit bin ich noch nicht.«

»Bedauerlich für dich!«

»Ich sehe, du bist mir weit voraus, und ich wünschte, ich könnte dir folgen.«

»Dafür, daß du noch Ueberzeugungen hast, ist dein Benehmen mir gegenüber mehr als ritterlich.«

»Es wird es bleiben.«

Beatrice reichte mir die Hand, sah mich mit Augen an, wie ich sie nie zuvor an ihr gesehen hatte. Die Verstellungskunst dieser Frau war meisterhaft. Einen fast nichtssagenden Eindruck hatte sie die ganze Zeit über auf alle gemacht. Eine Frau, der man jede Dummheit, aber keinen eigenen Gedanken zutraute. – Es gab auf der Welt keinen Mann, der in sich diese Klugheit, Verstellungskunst und Tatkraft vereinigte. Mein Respekt vor dieser Frau war viel zu groß, als daß ich sie gefragt hätte, was sie zur Reise nach Japan und der fluchtartigen Rückkehr auf das Schiff veranlaßt hatte.