|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der 24. Dezember! Es ist etwas Wunderbares um diesen Tag; man kann seinem Zauber nicht entfliehen, selbst nicht, wenn man, wie ich, ein alter einsamer Mann geworden, dem die Stürme der Jahre nach und nach das grüne Lebenslaub geraubt; ich komme mir beinahe vor, wie die alte im Sterben begriffene Linde dort unten im Garten an der Stadtmauer; ich habe sie wohl gekannt, als sie noch in frischer grüner Pracht stand, jetzt ist sie nur noch ein ast- und blätterloser Stumpf – wir sind alt geworden beide. Der Bürgermeister fragte mich neulich so beiläufig, ob ich sie nicht fällen lassen wollte, um ein junges Bäumchen dafür hinzupflanzen – Nein! Solange ich lebe, nicht, denn an der Linde hängt ein großes Stück süßer, seliger Jugendzeit!

Der 24. Dezember! Es ist etwas Wunderbares um diesen Tag; man kann seinem Zauber nicht entfliehen, selbst nicht, wenn man, wie ich, ein alter einsamer Mann geworden, dem die Stürme der Jahre nach und nach das grüne Lebenslaub geraubt; ich komme mir beinahe vor, wie die alte im Sterben begriffene Linde dort unten im Garten an der Stadtmauer; ich habe sie wohl gekannt, als sie noch in frischer grüner Pracht stand, jetzt ist sie nur noch ein ast- und blätterloser Stumpf – wir sind alt geworden beide. Der Bürgermeister fragte mich neulich so beiläufig, ob ich sie nicht fällen lassen wollte, um ein junges Bäumchen dafür hinzupflanzen – Nein! Solange ich lebe, nicht, denn an der Linde hängt ein großes Stück süßer, seliger Jugendzeit!

Der 24. Dezember! Mich dünkt, kein Tag ist so zum Erinnern geschaffen! Eine Kleinigkeit, ein Zufall bringt alte, fast vergessene Geschichten zurück, lose leichte Fäden flattern von solchem Zufall auf und bleiben hangen in ferner Vergangenheit am lichthellen Tannenbaum unserer Jugend; er läßt Halbvergessenes so lebendig werden, daß man erschrickt, läßt das alte Herz noch einmal rascher schlagen in Lust und Schmerz. – Ein kleiner Zufall nur, sagte ich; so ging es mir vorhin.

In meinem Zimmer stehe ich am Fenster und schaue auf die Gasse. Da kommt ein Dienstmädchen so eilig durch den Schnee getrippelt, unter jedem Arm ein Kuchenbrett mit drei großen Wecken, und verschwindet gegenüber in dem stattlichen Hause. An das Fenster hinter die weißen Gardinen tritt eben eine hübsche, runde Frau; mir kommt es vor, als ob die Frau Bürgermeisterin einmal rot und einmal blaß wird unter der zierlichen Spitzenhaube. Ich habe sie gekannt, da war sie ein Sechswochenkindchen, jetzt hat sie schon erwachsene Söhne. Einen großen Christbaum, mit allerlei bunten Sachen behängt, sah ich auch eben hinter ihr im Zimmer, als sie das Fenster öffnete. – Aber, mein Gott, was hat denn die Frau? Sie wirft das Fenster zu und ist verschwunden; – nun steht sie unten in der geöffneten Hausthür und breitet die Arme aus. – Ach so, ach so! Gott gesegne es euch, der Seemann ist heimgekommen!

Die Arme der Frau haben sich fest um eine blaue Matrosenjacke geschlungen; ich sehe einen blonden Krauskopf unter dem Wachstuch an ihre Schulter geschmiegt; nun sind sie im Hause. Die alte Rieke quält sich nur noch mit einer großen Kiste herum; so, jetzt ist sie auch glücklich drinnen, und die Hausthür wird zugemacht. – Was er für ein schlanker, ranker Junge geworden, den die Frau Bürgermeisterin eben an das Mutterherz drückte, fast ganz so stolz gewachsen wie – –

Da war der Zufall, und da war der Heinrich, wie er leibt und lebt; sein sonnenverbranntes, hübsches Gesicht, seine blauen, guten Augen und das blonde Haar darüber. – Fort, ich will nicht daran denken!

Ich trete vom Fenster zurück und öffne meinen Bücherschrank und lange drei bis vier Bände aus dem Mittelbord; dort steht die schöne Litteratur. Ich nehme eins der Bücher, setze mich in den Lehnstuhl und schlage es auf. Gleich zwischen den ersten Blättern liegt zusammengeringelt ein dunkles langes Frauenhaar; hastig sehe ich nach dem Titel: »Hannchen und die Küchlein«, und von meiner Hand eine Widmung.

Meiner lieben Ursula zu Weihnacht 18.. Wilhelm Nordmann stud. jur. lese ich. – Mein Gott! Ich nehme das Haar und wickle es um den Finger und plötzlich hängt an diesem feinen seidenen Haar eine leichte, reizende Gestalt, ich sehe ein schönes bräunliches Antlitz unter dichten glänzenden Flechten und ich sehe ein Paar dunkle tiefe kindliche Frauenaugen –.

Der zweite Zufall! Meine Jugend will mich heute besuchen, mich, den alten einsamen Mann. – So kommt denn her, ihr Gestalten! Es sind noch dieselben Räume, durch die auch ihr einst geschritten!

Der Schreibtisch des Vaters steht noch auf derselben Stelle, und dort, wo er inmitten seiner Thätigkeit abgerufen ward, habe ich mich hingesetzt und weiter gearbeitet an seiner Statt. – Die Bilder der Eltern hängen wie sonst über dem Sofa und sehen mich an, lieb und vertraut. Kommt nur, und daß ich euch festlich empfange – hier steht eine Flasche Haut Sauterne, des Vaters Lieblingswein, und braune Kuchen hat mir eine freundliche Hand gespendet, damit ich auch wisse, daß heute Weihnacht ist. Es ist dämmerig geworden mählich – horch, da fangen die Glocken an zu tönen von St. Marien, sie läuten den heiligen Abend ein, voll und feierlich wie damals. Ich fülle ein Glas bis zum Rande: »Willkommen ihr, und ihr Weihnachtsabende meiner Jugend, ihr tannenduftigen, kerzenhellen!«

Wir ließen beide unsere Spielsachen unter dem brennenden Baum, Heinrich und ich, und stellten uns vor das lebensgroße Oelbild der Mutter, welches sie heute dem Vater geschenkt. Nun hielten sich die Eltern bei der Hand und sahen sich in die Augen.

»Warum schenkst du dem Vater dein Bild?« fragte Heinrich die Mutter; »du bist ja doch immer bei ihm!«

Da sahen sich die Eltern wieder an, und dann breitete die Mutter ihre Arme nach uns aus und preßte unsere blonden Köpfe fest an sich, und als ich verwundert in ihr zartes Antlitz sah, da standen ihre Augen voller Thränen.

Das war uns unverständlich damals, denn Heinrich zählte erst sieben und ich fünf Jahre, aber bald lernten wir es verstehen.

Noch zwei fröhliche Weihnachten zogen vorüber, noch zweimal brannte der Tannenbaum in der festlichen großen Stube, von den Mutterhänden geschmückt; dann kam ein Weihnachtsabend, an dem es öde und dunkel blieb in unserem alten Hause. Die uns sonst des Christkinds Gaben aufgebaut, schlummerte schon seit Johanni draußen unter dem Rasen im St. Marienkirchhof. – Was so ein Kinderherz verliert, weiß es nicht zu ermessen mit einemmal; Gott sei Dank! Es müßte ja zu Boden sinken unter der Last, solch kleines Herz; erst nach und nach fühlt es die gähnende Lücke in seinem Dasein.

Wir hatten, an dieser ersten mutterlosen Weihnacht, heimlich von unseren ersparten Dreiern eingekauft für den Vater und gemeint, er müsse sich sehr, sehr über das Notizbüchlein für drei gute Groschen, das Heinrich erstanden, und über den schönen sechskantigen Bleistift von mir freuen. Vorher aber waren wir im Garten gewesen und hatten im Schneegestöber Christblumen und Stechpalmenblätter gepflückt, und Hand in Hand waren wir damit nach St. Marien gegangen, an das Grab der Mutter. Sie hatte immer die blanken, zackigen Blätter so gern gehabt, die wir nun in den Schnee betteten, der ihren Hügel bedeckte. Die junge Totengräberfrau nickte uns mitleidig freundlich zu, als wir wieder zurücktrotteten, und rief ihre eigenen, stämmigen Buben von der Straße herein, wo sie sich schneeballten. Es war schon dämmerig, und wir gingen unwillkürlich rascher, die Glocken der Schloßkirche hoben jetzt an, das Fest einzuläuten, und feierlich stimmten die andern Kirchen ein. Es war stiller geworden auf den Straßen, nur am Bäckerhause schoben sich noch die Leute mit dem frischen Kuchen.

»Kuchen haben wir diesmal nicht gebacken, Willy,« sagte Heinrich zu mir.

Ich nickte. Aber ein Weihnachtsbaum müsse doch brennen, darüber waren wir einig. Der Vater war ja doch daheim.

Unsere Gasse aber lag ganz einsam vor uns; es war wohl alles in den Stuben und rüstete zur Bescherung. Nur das alte Weihnachtslied scholl uns entgegen: »Lobt Gott, ihr Christen allzugleich, in seinem höchsten Thron.« – Frierende arme Kinder sangen es, just vor unserer Hausthür; aber da ward diese leis geöffnet, und Hanne gab dem größten Mädchen etwas. »Gaht wieder, Kinner,« hörten wir sie sagen, »singt annerswo!« Und als sie uns erblickte, setzte sie hinzu in ihrem holsteinischen Plattdeutsch: »Na, nu gaht man na baben, Jungs; de Vader hatt all fragt na jüms.«

Der Vater saß in seiner Stube vor dem Schreibtisch und sah das Oelbild der Mutter an; der feine Frauenkopf schwebte in der Dämmerung über dem weißen Gewande, gleichsam als hätte es Engelsflügel. – »Heinrich, Willy,« sagte der Vater, als wir vor ihm standen, »es ist die erste Weihnacht ohne die Mutter, sie hat euch keinen Baum mehr anputzen können.« –

Er hielt inne, denn seine Stimme schwankte plötzlich, und wies mit der Hand nach dem runden Tische vor dem Sofa. »Dort ist für jeden von euch etwas. Und nun seid liebe Jungen.« – – Er strich mit der Hand über unsere Köpfe und stand auf.

»Nehmt! Nehmt!« rief er dann hastig; und wie im Traume fühlten wir Bücher, Schlittschuhe und Schachteln in unseren Händen und ganz beklommen standen wir draußen in dem schwach erhellten Korridor, und unsere blassen Kindergesichter schauten sich an, seltsam trübe und beängstigt.

Da drang ein weher Aufschrei aus des Vaters Zimmer: »Sophie! Sophie!« Und dann ein Schluchzen, ein herzbrechendes Weinen. – Ich werde es nie vergessen! Klirrend fielen meine Schlittschuhe und Bücher zur Erde, und ich lehnte mich an die kalte Wand und weinte mich schier auseinander in heißem Schmerz, Heinrich aber stand bleich bis in die Lippen daneben; er wollte nicht weinen, er war ja schon Quintaner.

Hanne holte uns endlich fort in ihre Kammer: »Na, nu swig man still, min lütt Willy; de Vader schriggt na jüm Moder, he har er bannig leef. – Töv, hir hev ick wat vör ju, un nahstens speelt in de Kinnerstuv mit jüm Soldaten.« Und sie gab uns jedem einen schönen bunten Wachsstock. »Mohnklütten hev ick ock bakt ton Abendeeten, weent man nich!«

Aber ich wollte nichts wissen von Soldaten, von Mohnklößen und Spielen, und als Heinrich, schon wieder getröstet, am Tische saß und tapfer in sein Lieblingsgericht einhieb, da schlich ich mich wieder nach des Vaters Stube. Es war still drinnen, und leise machte ich die Thür auf.

»Wer ist es?« fragte seine Stimme.

»Bloß ich, Papa,« stammelte ich.

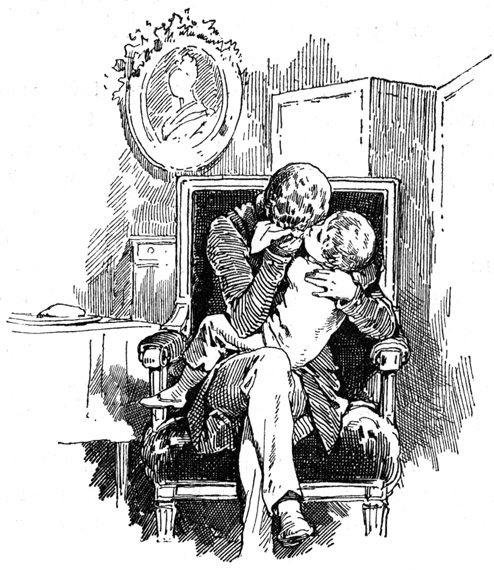

»Bloß du, mein Kleinster?« klang es weich zurück. Und da war ich schon bei ihm und saß auf seinen Knieen und herzte seine Wange in scheuer Zärtlichkeit.

»Hole auch Heinrich,« sagte er dann und küßte mich. Da lief ich eilends in die Kinderstube. Heinrich hatte sich satt gegessen, aber sein hübsches Gesicht blickte mir scheu und verlegen entgegen, und vor ihm auf dem Tische lag zwischen großen und kleinen Nüssen mein höchster Stolz, der hübsche Nußknacker, mit zerbrochener Kinnlade. Ich hatte ihn vergangene Weihnacht von der Mutter bekommen und ihn sorgsam in einem Fach meines Schränkchens aufgehoben. Heinrich seiner war längst den Weg alles Fleisches gegangen; nun auch dieser!

»Es ist meiner,« stotterte ich und fing an zu weinen.

»Die Nuß war so hart,« entschuldigte er sich. Er wollte mich trösten und holte seine Sparbüchse. »Ich kaufe dir einen andern, Willy.«

»Ich will keinen andern,« rief ich und nahm die Trümmer zusammen, sie sorglich verwahrend; und in heißer Trauer um den verlorenen Nußknacker kehrte ich mit Heinrich zum Vater zurück, und stumm saßen wir auf seinen Knieen.

»Habt euch immer recht lieb,« sagte er, ehe wir schlafen gingen, »thut euch nie weh untereinander!« Und er fügte unsere Kinderhände zusammen in seiner Rechten. – Ich schluckte noch immer herzhaft die Thränen hinunter, aber einen andern Nußknacker habe ich nie wieder angesehen.

Allmählich ward es wieder freundlicher im Hause, die Tante Bertha wohnte mit ihrem Töchterlein jetzt bei uns; sie saß in der Eckstube am Fenster, wo die Mutter gesessen; auf der Estrade zu ihren Füßen aber hockte klein Ursula mit einem Märchenbuche, und ihre langen, dunklen Zöpfe hingen bis auf den Fußboden hinunter. – Nun ward es auch so um Weihnacht herum noch viel lustiger als früher jemals, denn wild war die Ursula wie eine. Heinrich nannte sie nur dummes Gör und noch schlimmer; zwischen beiden stand etwas, daß sie sich immer feindselig ansehen mußten; warum? wußten sie wohl selbst nicht.

Mir war die Ursula allzeit eine prächtige Kameradin, Winters in der Ecke am Kachelofen und im Sommer in unserem schattigen alten Garten. Sie hatte eine eigene Art zu spielen, sah alles gleichsam verklärenden Auges an. Zaubergrotten hatten wir und Laubpaläste, und hoch in der alten Linde eine Ritterburg; gar wunderlieblich sah der dunkle Mädchenkopf aus dem sonnendurchleuchteten Gewirr der Blätter hervor. Mit dem morschen Kahn aber, der sich auf dem stillen Teich wiegte, welcher unsern Garten begrenzt, fuhren wir aus, um wunderbare Inseln zu entdecken. In allem, was sie that, lag ein unbewußtes Verschönern der nüchternen Alltäglichkeit und über dem ganzen Wesen der leise Hauch eines glücklichen Humors, einer reizenden Schelmerei. Man konnte ihr nicht böse sein, wenn man plötzlich merkte, daß man der Gefoppte war, und sie so silberhell vor Vergnügen über den gelungenen Streich auflachte. Wie die ernste, schweigsame Tante Bertha zu solchem neckischen Elfenkinde gekommen, ist mir noch heute rätselhaft; sie hatte nicht einmal ein Verständnis für das wunderbare Geschöpfchen, das Gott ihr anvertraut, und schalt sie nicht selten ein kleines Närrchen.

Mit Ausnahme Heinrichs war sie aller Liebling im Hause; selbst um des Vaters ernstes Gesicht huschte ein Lächeln, wenn der Kobold in sein Zimmer schlich und hinterrücks die Arme um seinen Hals warf: »Oheim, im Garten scheint die Sonne so prächtig!«

»Das sehe ich,« scherzte er, »es ist etwas davon hängen geblieben an dir, Ursula.« Und dann nahm er die Mütze und faßte das Kind an der Hand, und sie wanderte geduldig mit ihm den Mittelweg entlang, auf und ab, mit gesenktem Kopf, als wäre sie nimmermehr die wilde Ursula. –

Aus der Schule kamen häufig Klagen; sie sei ein begabtes, aber flatterhaftes Kind, äußerte sich der Ordinarius der Klasse, und das Schlimmste sei, sie mache die andern Schülerinnen rebellisch durch ihre neckischen Einfälle. Es war richtig; sie liefen der Ursula nach, »wie eine Herde Schafe«, erklärte Heinrich sehr ungalant, der mittlerweile Sekundaner geworden, in die Tanzstunde ging und, wie üblich, eine Flamme hatte, die pausbackige, strohblonde Tochter des Bierbrauers und Schweineschlächters Holzer am Markt, weiß und rot, wie ein Borsdorfer Apfel und so kugelrund und pummelig wie ein Hefenkloß, den Hanne allsonnabendlich auf den Mittagstisch zu setzen pflegte.

Heinrich behandelte klein Ursula wirklich sehr von oben herab, dafür aber ging er des Sommerabends mit einigen Freunden stundenlang um den Markt, dabei seine Erkorene etwa fünfzigmal grüßend, die rotblühend wie eine Päonie unter den blitzblanken Messinghaken vor der Ladenthür stand und aus den kleinen blauen Aeuglein Justizrats Heinrich zärtlich anschmachtete. »Du kannst es glauben, Willy,« sagte Ursula, als wir im Garten unter dem Lindenbaum saßen und der Abendschein ihr bräunlich Gesichtchen rosig anhauchte, »die Martha ist fürchterlich dumm, wenn sie auch schon zu Ostern konfirmiert wird; sie kann nicht einmal richtig lesen. Vorgestern lasen wir in der Schule von Friedrich dem Großen und dem Lieutenant von Katte; da kommt eine Stelle vor, wo Katte sagt: ›Es ist mir ein süßer Tod, für Ew. Königliche Hoheit zu sterben!‹ – Sieh', Willy, ich hätte es so gern vorgelesen, es ist so rührend, und ich habe fast geweint – da liest die Martha nun: ›Es ist mir ein süßer Tod, für ewige Hoheit – u. s. w.‹« Sie lachte plötzlich hell auf – »o Gott, Willy, wie das komisch war; Martha entschuldigte sich dann, sie hätte gedacht, Ew. heiße: ewige!«

»Aus dir wird doch weiter nichts wie eine Seiltänzerin!« polterte Heinrich kurze Zeit darauf, als er arbeiten wollte und Ursula, die am nämlichen Tische saß, mit einem Buche voll Papierpuppen, denen sie die schönsten Kleider machte, den armen Burschen alle Augenblicke störte, indem sie die Figürchen so vor der Lampe tanzen ließ, daß der hüpfende Schatten auf sein Heft fiel. »Du bist ein richtiges Taternkind!«

Klapp! ging es, und eine kleine, aber feste Ohrfeige brannte auf Heinrichs Wange. »Warum arbeitest du erst, wenn die andern fertig sind und spielen wollen?« rief sie zornglühend; »den ganzen Nachmittag bist du der dicken Martha nachgelaufen, erst vorhin nach Tische noch einmal, und wenn es jetzt nicht regnete, wärst du noch nicht hier!«

»Na, du bist ein Mädchen,« sagte er und rieb sich die Backen, »sonst ginge es dir schlecht! so sollst du noch einmal gnädig abkommen.« Und im Nu hatte er das schlanke Figürchen an sich gepreßt und küßte sie zwei-, dreimal auf den kleinen roten Mund. »Das ist die Strafe – so macht man es, und morgen hast du einen Schnurrbart!«

Aber Ursula zog plötzlich ein jammervolles Gesicht, schlug die Schürze vor die Augen und begann bitterlich zu weinen.

»Weine nicht,« tröstete ich sie, Heinrich einen bösen Blick zuwerfend, »er hat es nicht schlimm gemeint.« Aber das Kind schluchzte noch mehr und lief wie gejagt aus der Stube; wir hörten sie die Treppe hinan eilen ins obere Stockwerk, wo die Schlafkammer ihrer Mutter war.

»Eine wilde Katze,« sagte Heinrich, und schickte sich an, weiter zu arbeiten.

»Schäme dich!« warf ich ihm empört entgegen.

Da sah er mich groß an: »Kindereien! Kannst du keinen Spaß verstehen?«

Ursula aber rächte sich. Ein paar Wochen später fand der große Tanzstundenball im Saale der »Goldenen Krone« statt, wozu Martha Holzer ein weißes Kleid bekommen hatte und einen Vergißmeinnichtkranz. Heinrich sandte ihr einen Gürtelstrauß durch die Hanne, zwei Blüten von der Tante ihrem Theerosenstock und ein paar Myrtenzweiglein, die Ursula sehr freigebig hinzugefügt hatte. Er selbst stand drei Stunden vor dem schmalen Spiegel in unserer Kammer, und immer saßen die Locken noch nicht schön genug; dabei probierte er einige Entrechats und pfiff ein paar Takte des neuesten Walzers. – Ja, Heinrich war im siebenten Himmel!

Ehe er fortging, kam er noch einmal in den Garten, wo Ursula und ich unter der Linde saßen und den Nachtigallen zuhörten, die in den Fliederbüschen zu schlagen begannen.

»Viel Amüsement, Heinrich!« wünschten wir ihm.

»Danke! – Zu schade, Willy, daß du das Tanzen nicht leiden magst; es ist ein himmlisches Vergnügen!« sagte er. »Die Ursula – na, von der soll es so – etwas heißen, daß sie nicht tanzen will. Sie weiß doch, daß sie den ganzen Abend schimmeln würde,« setzte er neckend hinzu.

Sie seufzte tief und nickte mit dem Kopfe, aber der Schalk saß in den beiden Wangengrübchen, und Bruder Heinrich schritt selig durch den Mai-Abend nach dem festlichen Saal der »Goldenen Krone«. – Es war noch früh, als er wieder heimkehrte und sich hastig zu Bett begab; sonst dauerten solche Vergnügungen bis zum Morgen. – Er antwortete mir indes auf keine Frage und sah am andern Tage sehr ärgerlich, sehr deprimiert aus beim Morgenkaffee. Ursula, die, bereits im hellrosa Kattunkleidchen, mit der Schulmappe an der Thür stand, fragte teilnehmend, wie er sich amüsiert habe – bekam jedoch nur einen schlimmen Blick von ihm. In der Klasse aber erfuhr ich, welch ein Dolchstoß hinterlistig dem armen Heinrich versetzt war.

Man hatte dort einen Tanz geübt, den der französische Ballettmeister als neueste Pariser Mode gepriesen, und der aus allerlei Touren bestand, die die Paare wechselweise zusammenführten; die letzte Tour bildete den Glanzpunkt; die Herren sollten von den Damen mit Schleifen, die Damen von den Herren mit Blumensträußchen beschenkt werden. – Wie sich das Unglaubliche zugetragen, konnte niemand erraten, Heinrich selbst nicht; er hatte, als der Löwe des Abends, im Gedränge unter vielen andern eine Schleife bekommen, die nicht ganz so aussah wie die übrigen, und als er sie näher beschaute, entdeckte er, daß sie aus Papier bestand, auf dem mit wenigen Strichen, aber doch frappant ähnlich, Martha Holzers Porträt gezeichnet war mit den Posaunenengelbacken, in ihrer ganzen Pummlichkeit, der Mund lachend von einem Ohre zum andern. Und darunter waren die Verse zu lesen:

»Daß gut unsre Wurst und kräftig das Bier,

Das seht ihr lieben Leut' an mir!«

Im Anfang hatte Heinrich Rache geschnaubt im Kreise der Tänzer, dann ingrimmigen Gesichts den Kehraus getanzt mit seiner Flamme und war still nach Hause gegangen. – Es war boshaft, doch unvergleichlich; darüber herrschte nur eine Stimme auf dem Gymnasium. Heinrichs Liebe hatte aber einen Knick bekommen, denn alles kann ein verliebtes Sekundanerherz ertragen, nur nicht, daß »Sie« lächerlich gefunden wird.

Marthas Rosenketten waren verwelkt, sie mußte sich trösten; zwischen Ursula und Heinrich aber herrschte eisige Kälte, obgleich sie nichts gestand und ihre Helfershelferin ebenfalls nichts verriet. Sie ertrug schweigend einige Redensarten von ihrer Mutter und von unserem Vater über unpassendes Benehmen und errang sich Marthas verlorene Gunst vollständig wieder, indem sie bereitwillig die Rechenexempel abschreiben ließ; denn Rechnen war Marthas schwache Seite.

Das ging nun so hin den Sommer lang und nicht gerade erquicklich. Es gab allerhand Unruhe mit dem Heinrich; er war schlechter Laune, er schalt auf das »Geochse«, wie er sagte, und der Vater ließ ihn unterweilen in sein Zimmer kommen. Dann trat der große, schöne Junge immer mit blassem Gesicht wieder heraus und war tagelang still. – Im Oktober begab sich das Unerhörte, daß er nicht versetzt wurde, und daß ich plötzlich mit Heinrich in einer Klasse stand.

»Ich bleibe nicht länger in der Schule,« sagte er auf dem Heimwege zu mir, »ein Duckmäuser bin ich nun einmal nicht – ich muß etwas anfangen, wo ich alle meine Kräfte gebrauchen kann.« – Zu Hause warf er seine Bücher wuchtig auf den Tisch, stand eine Weile am Fenster und ging dann in den Garten.

Mir war die Freude an der Versetzung und dem guten Schulzeugnis geschwunden. Was nun, wenn der Vater erfuhr, dessen Pläne und Hoffnungen sich sämtlich darauf erstreckten, seine Söhne studieren zu sehen? Denn reiche Stipendien harrten unser und nahmen viel Last und Sorge von seinen müden Schultern.

Es ward mit einemmal eine schwüle Stimmung in unserem Hause, trotzdem draußen schon ein kalter Herbstwind wehte. – Der Vater hatte einen Termin im Nachbarorte, wir andern saßen stumm um den Mittagstisch, nur Ursula trieb tausend Possen und erntete gelegentlich ein unartiges Wort von Heinrich dafür ein. Gegen Abend aber kam sie mir nachgelaufen in den Garten, blaß wie der Kalk an der Wand. »Willy!« rief sie, und rang die Hände ineinander, »du sollst rasch kommen! Um Gotteswillen, was that Heinrich, daß der Vater so furchtbar böse ist?«

Eilig liefen wir ins Haus, die Treppe hinan, zu des Vaters Stube. Es war still drinnen jetzt.

»Laß mich hier bleiben, Willy, ich habe so Angst!« bat das Mädchen, »ich horche gewiß nicht – ich will bis zur Treppe gehen.« Und als ich mich noch einmal zurückwandte, sah ich, wie sie sich auf die oberste Stufe hockte, die erschrockenen Augen zu mir gewendet.

Der Vater ging mit großen Schritten auf und ab – Heinrich stand am Schreibtisch, den lockigen Kopf gesenkt. »Willy,« begann der Vater, stehen bleibend, »wir befinden uns da ganz plötzlich an einem Lebensabschnitt. Ich habe geglaubt, ihr billigt stillschweigend die Pläne, die ich und eure liebe, verstorbene Mutter für euch und eure Zukunft gefaßt hatten! Es war vielleicht ein Fehler von mir, anzunehmen, ihr wäret vollständig einverstanden damit, denn eines schickt sich nicht für alle. – Wir stammen aus einer Familie, die schon jahrhundertelang ihre Söhne auf die Alma mater sandte und die dem Staate eine Reihe tüchtiger Aerzte und Juristen gab; es sind sogar Namen unter diesen Männern von hohem Klang. – Ich gestehe, daß ich gern gesehen, auch ihr hättet euch würdig dieser Reihe angeschlossen. – Heinrich hat anders gewählt, und gerade von ihm hat es mich überrascht, traurig gemacht! Wie denkst du über deine Zukunft?«

Ich starrte Heinrich fassungslos an. Der Vater mußte noch einmal fragen.

»Ich wollte studieren, Vater,« sagte ich.

Er nickte; es flog etwas wie ein erlösendes Lächeln über sein Gesicht. »Heinrich kehrt den Büchern, der Wissenschaft den Rücken; er will – Seemann werden!« ergänzte der Vater.

Da war es heraus! Mir schwindelte fast. »Heinrich?« stammelte ich. – Er rührte sich nicht.

»Ein jeder schafft sich sein Schicksal selbst,« sprach der alte Mann weiter. »Ich habe versucht, es dir auszureden, Heinrich; mache mich nicht verantwortlich, wenn du das geträumte Ideal nicht findest. – Bis Neujahr bleibst du auf der Schule, unterdes werde ich die nötigen Schritte in Hamburg thun; mit dem ersten besten Kapitän sollst du nicht davon; solange ich sorgen kann, werde ich sorgen für dich. Nun geht.«

Er reichte uns beiden die Hand. In Heinrichs hübschem Gesichte zuckte es, aber seine Augen strahlten. Liebkosend strich der Vater noch einmal sein blondes Kraushaar: »Ich meinte es nicht böse,« sagte er weich, »es war nur die Wehmut.« – Dann wandte er sich rasch um.

Drunten aber in der dämmerigen Stube bei Tante Bertha saßen wir drei und horchten dem Heinrich zu. Wie seine Augen blitzten, wie er erzählen konnte, als wär' er schon dabei gewesen! Aus seinem jungen, begeisterten Antlitz wehte es uns an wie eine frische, erquickende Seebrise; dunkelgrüne, durchsichtige Wogen trugen das schnelle Schiff einem fernen Gestade entgegen, eine tropische, fremde Welt stand vor meinen Augen, Palmen spiegelten sich in ruhigen, klaren Strömen und alle Farbenpracht des Südens spielte zu uns herüber in verlockender, fremder Schöne. Mäuschenstill waren wir geworden, selbst Tante Bertha hatte ihr Strickzeug sinken lassen; Ursula aber saß da, den Kopf in die Hand gelegt und blickte mit heißen Wangen durch das Fenster – ein sehnsüchtiger Schimmer lag in des Kindes Augen. Dann begann sie zu weinen.

»Was hast du denn, Närrchen?« fragte die Mutter, »warum weinst du?«

»Weil ich ein Mädchen bin!« stieß sie endlich hervor.

Heinrich lachte hell auf: »Du wärst der Rechte geworden, du Flederwisch!«

»Laß sein, Ursula!« tröstete ich. Aber das Herz war mir gewaltig schwer von des Bruders verlockender Schilderung. »Wir bleiben daheim beim Vater.«

»Wasser hat keine Balken!« bemerkte Tante Bertha. Heinrich lachte noch mehr.

»Jung,« sagte die alte Hanne, die ob dieser großen Neuigkeit mit blassem Gesicht an der Thür stand, »di stickt de Hafer, du büst allto wehlig!«

»Hoch ist der Himmel, weit ist die Welt, überall kriegt man Brot für sein Geld!« trällerte Heinrich.

»Dine Nücken driben se di bald ut, min Jung,« seufzte Hanne. »Gott bewohr uns!«

Und Hannes Worte machten, daß ich Heinrich traurig ansehen mußte, denn sie konnte mitsprechen von der Sache; sie stammte aus Büsum, und ihre Schwester war eine Lotsenwitwe, deren Mann einst in einer Sturmnacht »vertrunken« war, wie uns Hanne einmal erzählt hatte.

Schon ein paar Wochen später brachte der Vater Heinrich nach Hamburg. Er hatte rascher ein gutes Schiff und einen freundlichen Kapitän gefunden, als er wohl selbst geglaubt und gehofft. Daß die schmucke Brigg, mit der Heinrich seine erste Reise machen sollte, den Namen der Mutter »Sophie« trug, mochte den alten Mann freundlich angemutet haben; er nannte es eine gute Vorbedeutung.

Es war ein stürmischer Tag zu Anfang November, die Tante und die alte Hanne hatten rotgeweinte Augen. Letztere kochte mittags noch einmal des Jungen Lieblingsgericht. »Wenn de Selige noch levte, se gräm sik to Schann'n!« sagte sie zu mir und schüttelte den Kopf.

Ursula sah blaß aus, wenn sie auch nicht weinte. »Ich wollte, ich könnte mit,« erklärte sie; »und wenn du einmal eine Perle findest, Heinrich, so eine große, schöne, die schickst du mir?« bat sie ganz ernsthaft.

»Du denkst wohl, die fängt man so beiläufig mit der Angel?« fragte er lächelnd. Sie sah ihn groß an, lachte aber nicht über den Scherz.

Als die Uhr drei Viertel auf Eins schlug, war es Zeit. Heinrich küßte uns der Reihe nach, auch die Ursula. »Nun keine Feindschaft mehr auf guter Letzt,« sagte er weich und strich ihr über die Wange, »und Weihnachten denkt an mich, dann bin ich just mitten auf dem Ozean.«

Zur Post durfte niemand von den Frauenzimmern mitkommen; Heinrich hatte es sich verbeten; die ganze Sekunda war ja dort versammelt, und da paßten ihm die Abschiedsthränen nicht. Als ich nachher im blassen Novembersonnenschein allein nach Hause ging, war mir beklommen und weh zu Mute, meine Gedanken folgten der schaukelnden Kutsche in dem tiefen Sandweg der Landstraße; ich sah noch immer sein hübsches Gesicht, aus dem der Wind das lockige Haar zurückwehte, wie er abschiedgrüßend die Mütze schwenkte; es war etwas Eigenes darin, etwas wie selige Erwartung.

»Er läßt noch einmal grüßen!« sagte ich zu Tante und Ursula, und ging dann in das Zimmer, in dem wir beide miteinander bis jetzt gehaust, und da kamen mir auf einmal heiß und weh die Thränen aus den Augen geschossen; halb war es Trauer um den Fernen, halb die Sehnsucht, auch so frei hinausziehen zu dürfen in Gottes weite Welt! Traurig war nicht ich nur, es ging uns allen nicht besser, er fehlte uns überall.

Am schwersten ward es wohl dem Vater. Weihnachtsabend hatte er ein Plätzchen hergerichtet unter dem brennenden Baume, als könne Heinrich jeden Augenblick eintreten, und beim Festessen stießen die Gläser zusammen auf das Wohl des Fernen, der einsam Weihnacht hielt weit, weit von uns, mitten auf dem Weltmeer.

Als ich dann in meiner Stube am Fenster stand und in die blitzenden Sterne hinaufsah, versuchte ich, mir das schwankende Fahrzeug auf dem endlosen Wasser zu vergegenwärtigen. Vielleicht stand auch er jetzt und sah zu den Sternen empor, vielleicht klang ihm der Ton der heimatlichen Weihnachtsglocken in die Seele und machte seine Hände falten in frommem Schauer, und seine Lippen sprachen das Weihnachtsevangelium und ein Gebet für uns daheim!

Mit eisernem Fleiß arbeitete ich mich durch die letzten Klassen, die Zeit war im Umsehen vergangen. Als die Ursula konfirmiert ward, machte ich das Abiturium. Ich hatte sie doch täglich vor Augen gehabt, die Kleine; nun trat sie mir am Palmsonntag entgegen, wie etwas Unbekanntes, überraschend Liebliches – hatte ich denn im Drange meiner Arbeiten so ganz übersehen können, wie groß und schlank sie geworden, oder machte es das feierliche schwarze Gewand, daß sie so jungfräulich erwachsen schien? Ich starrte sie an wie im Traume.

Sie hatte geweint in der Kirche, sie hatte an des Vaters Halse gehangen und sich wieder und wieder bedankt für alles, was sie genossen in seinem Hause, unter seinem Schutz.

»Ich habe nur zu danken,« hatte der alte Mann erwidert. »Wäre es ohne dich nicht allzu einsam, nun auch Willy das Vaterhaus verläßt?« Und ein stolzer Blick flog zu mir herüber, der mir das Herz klopfen machte vor Freude, denn in wenig Tagen ging ich nach Halle, wo auch der Vater einst sein Wissen geholt.

Tags zuvor wanderten wir noch einmal durch den knospenden Garten, die Ursula und ich. Sie hatte eine Hand auf meine Schultern gelegt, und so suchten wir zum letztenmal alle unsere Lieblingsplätze auf.

»Wenn du nun in den Ferien heimkommst,« sprach sie, »dann sind wir hoffentlich alle wieder beisammen, dann ist auch Heinrich hier; er schrieb ja, ›im Herbst werden wir wieder in Hamburg sein.‹«

»Geb's Gott!« sagte ich herzlich. – Unter der Linde blieb ich stehen, denn Ursula hockte sich rasch an die Erde; da stand ein weidengeflochtener Korb, unter dem gluckste und lockte eine Henne ihre kleinen, goldgelben Kücken, die liefen flink hin und her aus der Oeffnung des Korbes, und der Sonnenstrahl spielte durch die jungen Blättchen der Linde und wob sich wie ein goldener Schein um das dunkle Mädchenhaupt.

»Die sind mein, alle mein, Willy!« rief sie; »ich habe sie selbst gezogen, und heute früh trug ich sie hierher in die Sonne, damit sie sich ihres jungen Lebens freuen. Ist es nicht wundervoll, so ein lustiges, kleines Kinderstüblein?« Sie wandte das Gesicht empor und sah mich mit ihren braunen Augen an, aus denen so reine Freude strahlte. Nie habe ich dieses Bild, diesen Blick vergessen können.

»Die sind mein, alle mein, Willy!« rief sie; »ich habe sie selbst gezogen.«

»Seit wann bist du denn so wirtschaftlich, Ursula?« fragte ich, um etwas zu sagen.

Sie lachte und tippte mit dem Finger auf die Stirn. »Du!« schmollte sie, »ich weiß es nicht, aber du bist das letzte halbe Jahr gewesen wie ein Taubstummer; immer nur deine dummen Bücher! Und wenn man dich ansprach, hast du nicht geantwortet oder bist aufgefahren wie aus tiefem Schlaf. – Aussehen thust du wie einer, der sieben Monat gehungert hat, und – so wie du jetzt bist, gefällst du mir gar nicht, Willy!«

»Nun, es wird schon wieder anders kommen,« tröstete ich – »die scharfen Examenarbeiten!«

»Sei nicht böse, Willy!« rief sie, wieder zu mir tretend, »du bist so gut, das sagen sie alle, bist es immer gewesen; viel zu gut und so vernünftig! Mache doch nur einmal einen einzigen dummen Streich, damit man nicht allzu großen Respekt haben muß vor dir.«

Sie sah mich ordentlich mitleidig an, dann aber mußten wir beide lachen. »Ei, Ursula, ist so etwas erhört,« schalt ich, »daß du mit gerungenen Händen, mit Flehen und Bitten deinen leiblichen Vetter zu Tollheiten bereden willst? Ich glaube fast, Heinrich hat recht, und in dir steckt ein bißchen Zigeunerblut.«

»Ich weiß es nicht,« erwiderte sie sinnend, »aber zuweilen erschrecke ich vor meinen Gedanken; sie flattern davon so wild und kraus, als wären sie gar nicht meine eigenen, ich kann sie nicht fangen und halten – es ist aber wohl bei jedem Menschen so – nicht wahr?«

»Gib mir ein Andenken mit, Ursula!« bat ich, als ich reisefertig vor ihr stand am andern Tage. Wir waren allein im Zimmer ihrer Mutter, die draußen zu thun hatte.

»Braucht's das, damit du dich meiner erinnerst?« neckte sie.

»Das weißt du besser wie ich, Ursula!«

»Nun dann komm her!« Sie stand vor ihrem Nähtischchen und begann in den Schubfächern zu stöbern, als suche sie etwas. Die schlanken Finger wirrten alles durcheinander, lauter Kindertand war es – Schleifen und Bilder, Nadelbüchschen und allerhand Kram. »Ich habe nichts,« sagte sie endlich, »ich muß dir etwas anderes geben.« Ich sah plötzlich die zwei Grübchen sich vertiefen in ihren Wangen, dann fühlte ich ein Paar weiche Arme um meinen Hals und ihre frischen Lippen auf den meinen. »Da,« sagte sie, und fuhr mit der kleinen Hand blitzschnell über ihren Mund, »vergiß mich nicht und komm gesund heim!«

Ich aber stand purpurrot und starrte sie an. Und wie im Traume saß ich in der Post und fuhr in den lachenden Frühling hinein; überall blühende Bäume, junges Grün, überall Vogelgesang und berauschendes Duften! Und ich bog mich aus dem Wagen und sah nach der Stadt zurück; nie war sie mir so traut, so lieb erschienen, wie jetzt, da ich wußte, was diese alten Mauern für mich umschlossen.

Ich war nie ein Mensch, den der Jugendmut zum Ueberschäumen brachte, es war immer ein Etwas vorhanden, das mich auch in der fröhlichsten Gesellschaft zurückhielt, so daß ich nicht mit einzustimmen vermochte in den lauten Jubel der andern. – Wohl habe auch ich auf der Mensur gestanden und Meister Urbans ungelehrigster Schüler war ich nicht; wohl habe ich mit andern in der »Schürze« zu Giebichenstein die Sommernächte durchkneipt, habe mit stolzer Begeisterung den Landesvater gesungen und die Farben der Märker getragen. Aber wenn die Lust am höchsten wogte, dann kam es über mich, daß ich mich abwenden mußte und stille ward; es war mir so gegeben, ich konnte nicht dafür.

So war mir denn immer am wohlsten auf meiner Bude, ganz allein. Dort hing eine Silhouette des Vaters über dem Bett und ein feines Aquarell, unser Haus von der Gartenseite; im Vordergrund legte sich ein Zweig der Linde darüber, daß es gleichsam eingerahmt erschien von den knorrigen Aesten. Das hatte Ursula gemalt. Sie hatte auch versucht, ein paar Gestalten in dem Gartenweg anzubringen, das sollten wir Brüder werden; aber nur Heinrich stand fertig da, ein winziges Figürchen mit blauer Jacke und großem Hut. Die andere hatte sie übermalt und sich selbst daraus gemacht, weil mein Konterfei ihr nicht hatte gelingen wollen, wie sie sagte.

Es war mir am wohlsten, wenn ich nach Hause schrieb oder an Heinrich, und noch größer war meine Freude, wenn mir der Postbote einen Brief von daheim brachte. Im übrigen war ich fleißiger, wie meinesgleichen es zu sein pflegen im Anfang der Studienzeit. Ich wußte, der Vater wartete darauf, mir seine Rechtsanwaltpraxis zu übergeben mit der Ungeduld eines Müden, Erschöpften, der sich nach Abendruhe sehnt; so ward es, daß ich selten ein Kolleg versäumte. Mitunter kam ich mir uralt und pedantisch vor, wenn ich mich mit den andern verglich; ich frug mich selbst, wie es sein müßte, berauscht von Jugend und Wein, eine schmucke Tänzerin im Arm, sich nach dem Takte der Musik zu wiegen unter der wirbelnden Menge. Und im nächsten Moment dünkte es mich schal und ekel und heimlich griff ich an meine Brust, dort ruhte ein knisterndes Papier, der einzige Brief, den mir Ursula geschrieben, als ich meinen Geburtstag zum erstenmal fern vom Vaterhause verlebte. Ein Paar tiefe, dunkle Augen blickten mich an und ein Paar weiche Mädchenlippen fühlte ich auf den meinen und, da war sie, die vollste Jugendseligkeit, seliger als alle Lust um mich herum!

Aus meinen Herbstferien aber wurde nichts, so sehr ich mich darauf gefreut. Just zwei Tage vor Beginn der Vakanz packte mich ein hitziges Fieber, und da alles ausflog aus der alten dumpfen Stadt, lag ich in Schmerz und Mutlosigkeit auf dem Krankenbette und stand gerade zum erstenmal wieder auf, als das Wintersemester begann. – Daheim haben sie nicht gewußt, wie krank ich gewesen; ich hatte etwas von einem schlimmen Fuß geschrieben. – So bequem wie heutzutage war es damals noch nicht mit dem Reisen; wer hätte auch kommen sollen, mich zu pflegen? Tante Bertha war die einzige – aber ihre zarte Gesundheit? Und wo hätte sie auch bleiben sollen in meinem kleinen Studentenstübchen?

Sie hatten lange nicht geschrieben von Hause, und ich dachte doch täglich an sie, als ich im Herbstsonnenschein, wieder ein Genesender, am Fenster saß. Heinrich war sicher daheim jetzt! Wie er erzählen würde, und ob er befriedigt von dem erwählten Beruf? Diese Fragen quälten mich mit heißer Sehnsucht im Verein; ich dachte schon daran, noch nachträglich mir ein paar Privatferientage zu gestatten – da kam doch ein Brief. Er war vom Vater.

»Wie wir Dich vermißt haben, Willy,« schrieb er, »kannst Du Dir wohl denken, und wie sehr uns Dein dummes Bein die Freude verdarb, brauche ich nicht erst zu sagen. – Heinrich war vierzehn Tage hier, und nichts fehlte der glücklichen Zeit, wie Du. Gottlob, daß er gesund und befriedigt ist von seinem Beruf! Eine schwere Sorge nahm mir der Herr dadurch von der Seele. – Groß und stark ist der Junge geworden, gebräunt von Wind und Wetter, und erzählen konnte er von Gut und Böse. Nun bleibt er vorerst in Hamburg, um sein Steuermanns-Examen zu machen, und so Gott will, seht ihr euch Weihnacht im Vaterhaus gesund und fröhlich wieder.

»Beinahe hätte er Dich jetzt in Halle überrascht; woran der Plan scheiterte, weiß ich eigentlich nicht recht. – Wenn Du kommst, wirst Du aber allerhand finden, das er für Dich auf dem Pult in eurer Kammer aufgebaut hat. Lauter wunderliches Zeug haben wir jetzt im Hause; auf meinem Schreibtisch steht ein kleiner indischer Hausgötze und schneidet eine gewaltige Fratze; die Frauenzimmer aber tragen echte ostindische Seidentüchlein um den Hals, die er aus Hongkong mitbrachte, die Ursula sogar eins mit goldenen Fäden durchsponnen! Alle lassen sie Dich grüßen und Dir sagen. Du möchtest bald gesund sein; zu Weihnachten aber hofft Dich ans Herz zu drücken

Dein treuer Vater

H. Nordmann.«

»Trinke zuweilen ein Glas von dem heute an Dich abgesandten Pontac zur Stärkung,« stand in einem Postskriptum.

Es war auf einmal eine Verstimmung über mich gekommen, aber den Grund wußte ich nicht recht zu finden; ich schob es auf Reizbarkeit nach der langen Krankheit, und seufzend schloß ich den Brief fort. Sobald ich vermochte, stürzte ich mich wieder auf die Arbeit, mehr wie mir gut war; und so kam es, daß, als ich acht Tage vor Weihnacht reisefertig dastand, mir ein blasses, eingefallenes Antlitz aus dem kleinen Spiegel entgegenschaute, und Ursulas Worte fielen mir ein: »Du siehst aus, als hättest du sieben Monate gehungert!«

Aber schön war es doch, in dem alten gelben Postwagen nach Hause zu fahren; es schneite ein wenig, und den märkischen Fichten stand der leuchtende Schmuck prächtig zu dem dunkelgrünen Gezweig. Im Wagen saß lauter lustiges Volk, Studenten, die alle das Fest daheim feiern wollten, und an jedem Wirtshaus wurde Halt gemacht. Ich ließ sie lärmen und bewachte mit heimlicher Freude die Reisetasche, die im Netz über uns schaukelte; da war allerlei drinnen für den Weihnachtstisch; das meiste für die Ursula. Tagelang hatte ich die Läden durchwandert in der Ulrichsstraße, und nimmer fand ich etwas, das mich schön genug dünkte, in die kleine Mädchenhand gelegt zu werden, dann aber hatte ich es eines Tages in Gestalt eines Buches: »Hannchen und die Küchlein«. – Ich ward bei dem Lesen des Titels plötzlich an ihr anmutig Thun unter der Linde mit den Küchlein erinnert, und als ich die liebliche Erzählung gelesen, meinte ich, es sei ein rechtes Geschenk für sie. »Meiner lieben Ursula zu Weihnacht«, schrieb ich hinein; aber ganz hinten auf die letzte Seite noch ein paar Verse aus übervollem sehnsüchtigem Herzen:

»Unter der Linde du saßest als Kind,

Strich dir durchs Haar der Abendwind,

Und die Sonne mit rosigem Licht

Färbte dein junges Angesicht.

Unter der Linde, du liebliche Maid,

Sah ich dich wieder im langen Kleid,

Schaute dich an – und wie Frühlingslust

Zog es durch meine klopfende Brust.

Unter der Linde – noch sag' ich's nicht laut –

Was mir mein seliges Herze vertraut;

Alle mein Denken: ›Daß Gott dich behüt!‹

Einst wird es Sommer und alles erblüht.« –

Sie wußten es nicht, daß ich heute schon kam. Mit beflügelten Schritten durcheilte ich die wohlbekannten Straßen; da lag das alte, liebe Haus im klaren Schein der Wintersonne. Ich fühlte keine Müdigkeit von der durchfahrenen Nacht, wohl aber ein rasches, starkes Herzpochen. – In der Hausflur stand vor einem geöffneten Spind eine hohe Frauengestalt.

»Hilf Gott! Der Willy!« rief Ursulas helle Stimme, und dann hatte sie mir beide Hände gereicht, und ich schaute wieder in das bräunliche, schöne Antlitz.

»Wo kommst du jetzt schon her?« rief sie. »Ei, wie wird der Vater sich freuen! Er hat schon seit ein paar Tagen von weiter nichts gesprochen. – Aber« – und sie blieb stehen, als sie mich schon halb zur Treppe geleitet hatte – »wie siehst du aus, Willy? Du warst sehr krank – gestehe es nur!« Und schwesterlich mitleidig schauten mich die dunklen Augen an. »Das wird den Vater betrüben!« setzte sie hinzu.

»Aber auch du hast dich verändert, Ursula,« erwiderte ich, »du bist einen halben Kopf größer geworden, und so – –«

»O bewahre!« sagte sie, und ein feines Rot stieg ihr langsam in das Gesicht, »laß den Vater nicht warten, geh rasch hinauf, – nachher kommst du wohl zur Mutter!« Und leicht wie ein Vogel war sie die Treppe wieder hinuntergeeilt.

»Man sieht es doch, Willy,« sagte der Vater nach der herzlichen Begrüßung, »wir Juristen haben nicht just den gesundesten Beruf erwählt, du hättest mal Heinrich sehen sollen, und wie konnte der Junge essen!«

Als ich dann zu Tante Bertha hinunterkam, sagte sie mir dasselbe ungefähr. »Aber schadet nichts, Willy,« fügte sie tröstend hinzu, »du weißt, was du hast. Ich möchte nicht so schwankenden Boden unter meinen Füßen wissen, wie der Heinrich; wär' er mein Kind, ich hätte mich längst zu Tode gesorgt.«

Ursula aber saß still am Nähtisch und stickte an einem Käppchen für den Vater; und plötzlich blieben meine Augen an einem Tüchlein haften, das sie zierlich um ihren schlanken Hals gesteckt trug: weiß war es, mit Goldfäden durchzogen; es stand ihr gut zu dem dunklen Haar.

Sie merkte es. »Das hat mir Heinrich mitgebracht,« sagte sie, »und diese rosenrote Koralle und dort die Muscheln auf dem Schrank der Mutter.« Und wie ich näher trat, entdeckte ich auch ein Bild, gerade Ursulas Platz gegenüber, plump gemalt – ein Schiff unter vollen Segeln und im Schmuck aller seiner Flaggen und Wimpel auf dunkelgrüner Flut. »Das ist die ›Sophie‹, darauf Heinrich die erste Fahrt gemacht,« erklärte Ursula, »ich soll das Bild nur aufbewahren.«

»Da hingst du es dorthin?« fragte ich unwillkürlich.

»Ja!« erwiderte sie, »ich mag es gern, Willy, es sieht so lustig aus, das Schiff; es macht das Herz ordentlich weit, schaut man es an.«

Ueberall, wo ich hinkam, Spuren von Heinrich, selbst in der Küche. »Willychen, kiek mal, wat mi de Jung mitbröcht het!« Und Hanne zeigte freudestrahlend ein paar chinesische Tassen mit grotesken Figuren bemalt. »Aber wat Rechts is't doch nich, Willychen,« setzte sie hinzu, »de Minsch fall sitten bliewen, wohin he fett' is; is't so'n Ort Vagabondenleben, un künn mi nich passen. – Wat, so'n Mann kann jo nich mal een Fru nehmen? He künnt wol, aber da ward sik keine sinnen, he makt se jo to ne Wetfru bi lebigen Liv. – Na, du makst't beter, min Jung.«

Am heiligen Abend erst konnten wir Heinrich erwarten, und indessen half ich Ursula bei den Vorbereitungen zum Fest, soweit eben ein ungelenker Student dies vermag, den Tannenbaum im Gestell befestigen und allerhand Zuckertand an bunte Fäden binden. Auch verschiedene Besorgungen ließ ich mir aufpacken, hie und da etwas abzuholen oder säumige Handwerker zu mahnen. Sie hatte jetzt fast vollständig die Zügel der Wirtschaft in Händen, denn Tante Bertha klagte viel, hatte eine gelbliche Gesichtsfarbe bekommen und saß meistens ganz still im Lehnstuhl am Fenster. Dafür trippelten die schmalen Füße des Mädchens leicht und unermüdlich umher, und wie sie sonst ihre Spiele unbewußt in Poesie tauchte, so that sie es jetzt mit den alltäglichen Geschäften des Haushaltes und immer noch hatte sie den alten Schalk in den Wangengrübchen. Am besten aber gefiel sie mir, wenn sie nach Tisch lesend am Fenster saß. »Das muß man, Willy,« entschuldigte sie sich mit einem Blick auf die Mutter, »davon lasse ich mich nicht abbringen; es thut gut und erfrischt, man kommt da aus der engen Wirklichkeit ein bißchen heraus und gefällt sich nachher wieder um so besser darin.«

»Was liest du denn, Ursula?« fragte ich, als sie mir einstmals allzu vertieft erschien und ich dies stumme Gegenüber wie eine Marter empfand.

»Richters Reisen zu Wasser und zu Lande,« gab sie zurück, und schon wieder senkten sich die Augen aus das Buch. – Und ich hatte gemeint, es sei eine Liebesgeschichte!

Am Tage vor dem heiligen Abend, als sie gerade mit dem klappernden Schlüsselbund in die Kammer ging, wo die Wäschespinde und die Truhen standen, winkte sie mir. »Willy, du sollst einmal was Schönes sehen!«

Ich trat ein in diese große Stube mit dem Gipsboden; es war dort noch alles so wie früher und roch noch ebenso nach Lavendel, wie zu der Mutter Zeit, wo ich ihr als kleiner Bube nachschlich, weil sie hier die Weihnachtsgeschenke aufzubewahren pflegte. Das Mädchen öffnete eine der buntbemalten Truhen und ließ mich hineinschauen.

»Was ist das?« fragte ich und sah auf ein weißes, duftiges Gewand mit blaßblauen Schleifen und auf den zierlichen Rosenkranz.

Sie blickte mich errötend und freudestrahlend an: »Mein Ballkleid, das die Mutter mir zu Weihnacht schenkt.«

»Dein Ballkleid, Ursula? Ich habe immer gemeint, du tanzest nicht gern?«

Sie lachte. »O, du weißt bloß nicht, wie schön das ist! Denke dir nur, ich kann tanzen, ohne daß ich es gelernt habe; ›sehr gut sogar,‹ sagte Heinrich, als er im Herbste hier war. Da machten wir und noch ein paar Bekannte eine Landpartie nach Büstrow zum Erntefest und haben mitgetanzt unter den Eichen; es war zu schön! – Du kommst doch mit?« fragte sie dann. »Am zweiten Festtag ist in der ›Goldenen Krone‹ ein Ball – ich freue mich ja so sehr, und Heinrich auch.«

»Ich kann nicht tanzen, Ursula.« –

»O, sei doch nicht so langweilig, Willy!« rief sie. »Wer jung ist, kann auch tanzen; wir probieren es zusammen, es ist ja jedem Menschen angeboren.« Und mit ein paar Polkaschritten sprang sie an mir vorüber und das Schlüsselbund klirrte leise den Takt dazu.

Ich schritt hinter ihr drein, hörte, wie sie in des Vaters Thür rief: »Oheim, hast du es auch warm genug? Gleich kommt dein Frühstück!« Und dann hörte ich ihre Schritte auf der Treppe, und ihre Stimme scholl aus der Küche herauf – und immer mehr verwirrte sich mein Sinn in Lust und Bangigkeit.

Den Heinrich holte ich von der Post ab andern Tages; es dämmerte schon stark, als der schwerfällige Wagen durch das Steinthor rasselte. Mir pochte das Herz doch zum Zerspringen, wie lange hatten wir uns nicht gesehen! – Nun hielt das Gefährt, und gleich zuallererst sprang ein breitschulteriger, großer Mann heraus; im letzten Tagesschein sah ich ein hübsches, bärtiges Gesicht und zwei gute, blaue Augen. »Heinrich!« rief ich, und im nächsten Augenblick hielten wir uns in den Armen.

»Jung, Jung! wie lang habe ich dich nicht gesehen! Aber was bist du für ein Knirps geblieben!« und er küßte mich rechts und links auf die Wange. – »Alles wohl an Bord?«

»Ja, Heinrich; nur die Tante nicht; aber komm rasch, das wird ein hübscher Weihnachtsabend heute. Der Vater kam nicht mit, er hatte noch zu thun, und die Ursula auch.«

»Erst der Ballast, Willy. He!« rief er einem Manne zu, der diensteifrig herbeilief; »dies ist meiner,« und er wies auf seinen Koffer, »möchte ihn bald haben, es ist allerlei drinnen für heute abend. In die Langgasse zum Justizrat Nordmann!« Und dann schritten wir nebeneinander durch die Straßen, und er sprach von diesem und jenem, auch daß er habe in Halle anlaufen wollen, um mich zu besuchen.

»Schade, Heinrich, warum kamst du denn nicht?«

»Pure Faulheit, Willy. – Ich lag gerade fest vor Anker hier, und so eine enge Kuff von Postkutsche – es ist eine verdammte Tour für unsereinen, der ein Luftschnapper geworden.« –

»Also, du bereust es nicht, Seemann zu sein?«

»Alle Wetter, Junge, nicht einen Augenblick,« erwiderte er; »das Lernen und Stillsitzen in Hamburg wird mir schwer genug jetzt; wollt', ich hätt's erst hinter mir.«

Dann schwiegen wir. Er ging langsam und wiegte sich etwas dabei. Ich sah ihn immer wieder mit Stolz an, dieser stattliche, breitschulterige Mann war also Heinrich! Und wie wir so nebeneinander schritten, fingen die Glocken an zu läuten von allen Türmen der Stadt, wie einst in unserer Kinderzeit. Und ein Tag fiel mir ein, wo wir beide Hand in Hand unter diesem Geläute vom St. Marienkirchhof heimkehrten, ein Paar kleine, mutterlose Buben.

In der Hausflur war alles still. »Oho!« sagte Heinrich, und ging stracks auf die Küchenthür zu.

»Sie werden oben sein,« wagte ich einzuwenden, »sie haben nur das Klingeln nicht gehört, wir sind rasch gegangen.«

»Eh, – will doch mal erst bei der Kambüse anlaufen,« erwiderte er und machte die Thür auf.

»Heinrich!« rief Ursula, die an dem saubern Küchentisch stand; gerade so wie sie mir »Willy!« entgegengerufen hatte – oder war es doch anders? – »Schon!« Und sie hielten sich bei den Händen, und Heinrich bog sich plötzlich nieder und wollte sie küssen.

»Was fällt dir ein?« fragte sie, hastig ausbiegend, »hast du bei den Meerweibern alle Sitte verlernt? Rasch! – Oben wartet der Vater, und dann komme ich und zünde uns den Baum an; nachher sollst du zu essen bekommen, du wirst wohl hungrig sein.«

Ich war ärgerlich auf ihn. »Du neckst sie immer noch wie ein Kind,« sagte ich, »sie ist doch ein erwachsenes Mädchen; ihr werdet nie gut Freund auf solche Art.«

Er pfiff leise vor sich hin bei meinen scheltenden Worten, aber er lächelte dabei, dann war er mit ein paar Sprüngen in des Vaters Stube und an seiner Brust.

So waren wir denn alle wieder einmal beisammen unter dem brennenden Baume in der festlichen Stube. Heimlich hatte ich das Buch auf Ursulas Platz gelegt mit noch einigen Kleinigkeiten; es gab ein Bewundern und Sehen, Necken und Lachen, und sie hatte mit den Geschenken wieder allerhand Possen getrieben, die Ursula.

Mir schenkte sie einen Tabaksbeutel aus grünem Seidenfilet mit Goldperlen verziert, aber ich mußte ihn erst aus hundert Papieren herausschälen. Für Hanne stand eine Kiste auf der Post, darin war eine seidene wattierte Kapuze, und die alte, treue Seele mußte durch Schnee und Kälte selbst hin, wenn sie das Kolli heute noch haben wollte; sie zerbrach sich auch vergeblich den Kopf, wer ihr das schickte, da sie doch keinen Menschen, Verwandtes oder Befreundetes, wußte, der sie beschenken konnte. Am Ofen in des Vaters Stube aber waren die schadhaften Pantoffeln verschwunden, und zwei schöne gestickte Schuhe, wie Pferdchen mit roten Bändern vor einen neuen Stiefelknecht gespannt, paradierten an deren Stelle, eine prächtige Equipage. Tante Bertha fand einen Korb mit Eiern auf ihrem Platz; als sie aber näher hinsah, waren es lauter Baumwollenknäuel, zierlich in Eiform gewickelt. Nur Heinrich bekam schlicht und ehrbar ein Notizbuch, und als er es aufschlug, sah ich sein hübsches Gesicht ernsthaft werden, und wie ich näher hinzutrat, erblickte ich auf die weiße Seide innen gar zierlich unser Vaterhaus gemalt und darunter die Worte:

»Weit von dem Vaterland

Denk ich, am fernen Strand,

Heimat an dich.«

Ursula aber hielt im gleichen Augenblick eine kleine Brosche in der Hand, auf deren goldener Platte eine schöne, echte Perle lag. »Eine Perle!« rief sie freudig, »das ist eine echte Perle?«

»Ei, so kostbare Geschenke solltet ihr euch nicht machen!« schalt Tante Bertha; sie sah auf einmal ganz betroffen aus.

Heinrich lachte. »Es läßt sich just noch ertragen,« sagte er.

Als wir bei Tisch saßen, faßte eine kleine Hand nach der meinen. »Vielen Dank, Willy, für das schöne Buch. – Wenn ihr fort seid, will ich es lesen.« – Ich nickte stumm, und Ursula und Heinrich waren auch stiller; die Lust wollte nicht recht kommen, auf die wir uns so gefreut.

Am zweiten Feiertag saß ich nachmittags wieder unten bei den Frauen; Heinrich war ausgegangen, alte Bekannte aufzusuchen. Es war ein naßkaltes, häßliches Wetter. Ursula tändelte noch mit allerlei Schleifen und Blumenwerk herum und nähte kleine Rosetten auf ein Paar schmale Schuhe zum Tanzen. In einem Wasserglase dufteten zwei frische Monatsrosen, die hatte Heinrich dem Mädchen geschenkt. Tante Bertha aber lehnte bleich und trübe in ihrem Lehnstuhl; wenn nicht Ursulas strahlendes Lächeln gewesen wäre, es hätte ganz finster ausgesehen in dem Zimmer.

»Freust du dich wirklich so sehr?« fragte ich. Sie nickte und klopfte die Sohlen der Schuhe zusammen.

»Nun habe ich dir einen Wagen bestellt, Ursula,« sagte Heinrich, der eben wiederkam.

»O!« rief sie freudig.

»Verwöhne sie doch nicht so,« ermahnte Tante Bertha und wieder flog der trübe Zug über ihr Gesicht.

Abends aber hielt die sogenannte Brautkutsche vor der Thür, eine leichte, weiße Gestalt schlüpfte hinein und wurde mit Kichern und Lachen empfangen; der Schein von Hannes Laterne streifte zwei frische Mädchengesichter unter Blumenkränzen, erwartungsvolle Lust in den strahlenden Augen, und eine ehrwürdige Dame rief hinaus: »Ich werde auf Ursula gut achten, Hanna!« – Heinrich und ich aber wanderten schweigend dem Wagen nach, ebenfalls in festlicher Toilette.

Es war noch nicht zwei Stunden später, als ich mich wieder auf der Straße befand. Mir glühte der Kopf, sonst fror mich; bitter weh war mir ums Herz – ob es brennende Eifersucht? Und dann schalt ich mich einen Narren und einen Thoren. Zwei Stunden hatte ich an der Wand gelehnt und war ihr mit den Blicken gefolgt, wenn sie im Tanz an mir vorüberschwebte mit rosigen Wangen, ganz hingegeben der Freude. Ich hätte sie hinwegreißen mögen aus den Armen ihrer Tänzer, es war, als würde mir mein Heiligstes entweiht.

Zuerst hatte sie mit Heinrich getanzt, er war mein Bruder, ich gönnte es ihm, und dennoch! – –

Leise schloß ich unsere Hausthür auf und wollte ebenso den Flur durchschreiten, als sich Tante Berthas Thür öffnete und sie auf der Schwelle stand.

»Willy,« sprach sie mühsam, wie eine Schwerkranke, »einen Augenblick, ich möchte dir noch etwas sagen.«

Als ich in das Zimmer trat, sank sie eben wieder ganz erschöpft in den Stuhl, und unheimlich fahl war ihr Antlitz geworden.

»Du bist krank, Tante?« fragte ich erschreckt, »ich will die Hanne rufen.«

»Nein, noch nicht, Willy. – Ja, ich bin schon lange elend und heute mehr wie sonst; ich muß dir etwas sagen, was mich angst macht, was mich nicht sterben läßt, ruhig – – die Ursula, – Willy – –«

»Tante, sie ist im Vaterhause,« sagte ich tröstend.

»Dein Vater ist alt und – was dann?« fragte sie; und nach einer Weile: »Du bist so ruhig, Willy, so vernünftig, wenn auch noch jung – in deine Hand lege ich die Sorge um ihre Zukunft.« Und als ich nicht antwortete, hob sie den matten Blick: »Habe ich mich denn geirrt, Willy?«

»Nein, Tante, du hast dich nicht geirrt!« sagte ich fest.

Sie reichte mir die Hand. »Ich danke dir!« flüsterte sie. »Es ist schlimmer mit mir, als ihr denkt, ruf die Hanne. – Ursula, meine arme kleine Ursula!«

Ich fuhr empor und stürzte fort, das Mädchen zu holen, und dann auf die Straße, durch Regen und Wind, um das Kind an das Sterbebett der Mutter zu rufen. Mitten im Tanz war es, als ich vor ihr stand und sie an der Hand faßte; sie war blaß geworden wie das Gewand, das sie trug. »Komm, Ursula,« sagte ich weich, »ich geleite dich heim.«

Sie folgte mir widerstandslos; sie mochte mir ansehen, daß es etwas Schreckliches, das mich so störend in ihre Lust treten ließ. Ich hüllte sie in den Mantel, zog ihr die Ueberschuhe an die kleinen Füße und legte den Shawl um den Kopf. Sie fragte nicht, sie sprach auch nicht; ich konnte ihr kaum folgen auf der Straße. Einige Schritt vom Hause blieb sie stehen: »Meine Mutter, Willy, es ist meine Mutter!«

Und als ich schwieg, da war es, als verließen sie die Kräfte, und schwer lehnte sie sich gegen mich; ich hob sie empor und trug sie über die Schwelle bis in das Zimmer. Hanne kniete weinend vor dem Lehnstuhl; nun machte sie der Tochter Platz, und auf das rosengeschmückte, junge Haupt legte sich die Hand der Sterbenden.

»Willy – Ursula!« sprach sie, sich gewaltsam anstrengend, »der Willy« – – das war ihr letztes Wort.

Als eine halbe Stunde später Heinrich atemlos kam, da lag Ursula noch in ihrem weißen Kleide auf den Knieen vor der Toten, die Hände in das dunkle Haar gewühlt, ohne eine Thräne, ohne Klage.

Die Zeit geht über alles fort, auch über solche Tage; schwer und schleppend in der Gegenwart, in der Erinnerung dennoch rasch. Wenn ich nach Hause dachte, so sah ich eine schlanke Gestalt im Trauergewande durch den Garten schreiten und ein ernstes junges Antlitz, aus dem das Lachen ganz verbannt schien. Und über Hals und Kopf stürzte ich mich in die Arbeit, denn die Sehnsucht drohte schier überhand zu nehmen.

Seit jener Nacht wußte ich, daß ich Ursula liebte; und daß ich der Sterbenden versprach, sie zu schützen, war mir ein süßes, heiliges Vermächtnis.

Ich war nur noch einmal daheim gewesen nach jener Zeit, inzwischen hatte ich noch in Göttingen und Bonn studiert; jetzt kehrte ich als Referendar zurück, um bei dem Gerichte in meiner Vaterstadt zu arbeiten. Ich wußte, daß sich nichts Merkliches zu Hause ereignet hatte; Ursula und der Vater lebten still dahin – Heinrich fuhr schon als Kapitän auf fernen Meeren: auch er war lange nicht daheim gewesen.

Diesmal holte mich der Vater ab, als ich aus dem Postwagen stieg, und Ursula stand neben ihm im lichten Sommerkleide. Sie hatte die Trauer-abgelegt, aber in ihrem Gesichte war ein kummervoller Zug geblieben. Sie ließ mir den Arm des Vaters und schritt uns voraus auf dem schmalen Bürgersteig. »Sie ist so einsam bei mir Alten,« sagte er, »nun wird es besser werden, Willy, nun du da bist.«

Aber es ward auch nicht anders mit dem Mädchen. Als ob ihre ganze Lebenslust an jenem traurigen Abend gebrochen, so still schaffte sie einher; nur zuweilen kam es über sie wie eine Art Erwachen, und dann brannten ihre Wangen wie Feuer und ihre Brust hob sich angstvoll, doch sie klagte über nichts und behauptete, ihr fehle auch nichts.

An einem sonnigen Frühlingstage war es, als ich sie durch den Garten schreiten sah und ihr nachging, halb in Bangen, halb schon im Rausche des Glückes. Sie saß unter der Linde und da sie mich kommen sah, rückte sie ein wenig zur Seite, wie sie es schon als Kind gethan. Ich blieb stehen vor ihr; sie hatte den Kopf an den Stamm des Baumes gelehnt und blickte müde über das stille Gewässer in die Ferne hinaus.

»Ursula,« begann ich, »wo ist deine Fröhlichkeit geblieben?«

Sie wandte sich jäh und sah mich an. »Weißt du es nicht?« fragte sie zurück.

»Doch, Ursula! Es war ein harter Schlag für dich, als dir die Mutter genommen ward; aber du bist noch so jung.«

Sie senkte den Kopf und schwieg; ein qualvoller Zug legte sich um ihren Mund. »Ich weiß es,« flüsterte sie, »was die Mutter gemeint in ihrer Todesstunde – du kommst, mich zu mahnen, Willy.«

»Ursula!« Sie sah mich wieder an; wie Eis rann es plötzlich durch meine Adern. »Sei ruhig, Ursula,« sagte ich, »und laß uns von anderem reden.« Sie aber schlug die Hände vor das Gesicht und begann zu weinen, bitterlich und weh.

»Ich kann doch nichts dafür!« stieß sie hervor.

»Nein, Ursula, du kannst nichts dafür,« wiederholte ich.

So saßen wir schweigend nebeneinander lange Zeit; wie sonst spielte das Abendrot zu uns herüber und dann bog sich ein in holder Scham erglühendes Mädchenantlitz zu mir.

»Du bist so gut, so vernünftig, Willy – und er ist dein Bruder!« Und eh' ich es hindern konnte, lag sie vor mir auf den Knieen, und aus den Augen, die zu mir aufschauten, brach wieder der süße Schein wie in vergangener Zeit. »Ich habe ihn lieb, Willy, seit meiner Kindheit schon! Hast du es denn nie gemerkt, Willy? An dem Abend, dem Abend, weißt du, wo die Mutter starb, da hat er es mir gesagt, als wir miteinander tanzten, Willy – –«

Und eh' ich es hindern konnte, lag sie vor mir auf den Knieen.

Ich nickte. »Steh auf, Ursula,« sagte ich und hob sie empor. Da lag sie plötzlich an meiner Brust, die schlanken Mädchenarme umfingen mich, und ihre weiche Wange schmiegte sich an die meine.

»Willy!« schluchzte sie. Und wieder spielte der rote Abendschein um ihr braunes Haar, und ich hielt sie umschlungen, wie ich geträumt, daß ich sie einst halten würde jeden Tag, jeden einzigen – geträumt noch vor einer Stunde – und war dennoch betrübt bis zum Sterben.

Wie gern wär' ich hinausgewandert dazumal aus meinem Vaterhaus, aus der Stadt! Es waren harte Tage, qualvolle Zeiten, die ich durchlebt habe in ihrer Nähe. Ich sah den rosigen Schein zurückkehren auf ihre Wangen, in Erwartung ihres Glückes; ich sah wieder bei ihrem Lachen die zwei schalkhaften Grübchen und ich hörte des Morgens ihre Schritte auf der Treppe, immer um die nämliche Zeit, wann sie meinte, der Briefbote müsse nun kommen; und ich sah das selige Lächeln, wenn sie nach Empfang eines Schreibens in ihre Stube eilte. Ich sah aber auch das Erbleichen, wenn zur rechten Zeit die Nachricht ausblieb, und an stürmischen Abenden lehnte sie am Fenster und horchte auf das Toben des Wetters. »Willy! Willy! hörst du den Sturm?« Und es that mir ihr blasses Antlitz just ebenso weh, als wenn sie mir, rosig erglühend, eine Stelle aus seinem Briefe vorlas und einen Gruß von ihrem Heinrich bestellte. Am Wandkalender in der Eßstube, da fand ich verschiedene Zeichen; die Weihnachtswoche hatte sie ganz rot angestrichen, und ich wußte, da konnte sie ihn erwarten, da würde sie für immer sein!

»Gott erbarm!« sagte Hanne, »wo ward sik denn en Pastor sinnen, de beiden tosamen to geven! Dor kunn jo all sin Dag nix Guds von warrn – feen Hus, feen Heim – dat is jo duller als bi de Tatern!« Und die alte Seele warf mir heimlich einen traurigen Blick zu. Sie hatte es wohl auch gemerkt, daß mir eine schöne Hoffnung verloren gegangen.

Mein Vater sagte nichts; er klopfte mir nur leise auf die Schultern und sah fragend in meine Augen, als er Heinrichs Brief erhielt, worin dieser um seine Zustimmung bat zur Verlobung mit Ursula. Dem Mädchen aber sprach er, nach Pflicht und Gewissen, ernsthaft von dem Bedenken einer Verbindung mit Heinrich; ich weiß nicht, was er alles sagte, treu und gut; ich hörte nur, daß sie jede Einwendung mit silberhellem Lachen widerlegte.

Am ersten Weihnachtstage abends stand ein junges Paar neben dem brennenden Tannenbaum und schaute in die hellen Lichter; er hatte den Arm um sie geschlungen und sie das Haupt an seine Schulter gelehnt – noch saß der Myrtenkranz in ihrem dunklen Haar. Nachmittags waren sie getraut in der Kirche drüben, deren alter schiefer Turm in unsern Garten hineinsieht, und der Vater und ich hatten an dem Altar gestanden; Hanne saß, bittere Thränen vergießend, im nächsten Kirchenstuhl. Schon morgen in aller Frühe wollten sie uns verlassen; das Schiff ging am 27. in See.

Wir nahmen abends gleich Abschied voneinander – die Post verließ um vier Uhr früh die Stadt. Der Vater hatte sich, kränkelnd und ermüdet, schon früh zur Ruhe begeben.

»Behüt euch Gott!« sagte nun auch ich, als die Kerzen des Baumes herabgebrannt waren und es still ward in dem kleinen Kreise. »Leb wohl, Heinrich! Leb wohl, Ursula!«

Da schlang sie noch einmal im Leben die Arme weinend um meinen Hals, die Ursula, und ihre Lippen legten sich auf die meinen, so süß und schwer wie damals! Aber sie sprach kein Wort – und diese Thränen waren Glückesthränen.

»Adieu, Bruder!« sagte Heinrich weich. Und dann stand ich in meinem einsamen, dunklen Zimmer und sah über den verschneiten Garten hinweg zu der alten Linde hinüber; es kam mir vor, als strecke sie die kahlen Zweige verzweifelnd in die kalte Winterluft hinaus, wie um etwas zu halten, das ihr entfliehen wollte, und das zu erfassen sie nicht die Macht hatte, weil sie doch im heimatlichen Boden wurzelte. – Der Mensch trägt unbewußt seine Stimmungen auch auf Lebloses über!

Allgemach ward es ganz ruhig im Hause, ich hörte Ursulas Zimmerthür leise gehen und Hanne die Treppe hinaufsteigen; nur ich stand immer noch am Fenster. Erst spät warf ich mich auf das Lager und als ich erwachte, war es Tag geworden, klarer sonniger Wintertag, und die Glocken läuteten zum Kirchgang.

»Sie lassen noch einmal grüßen,« sagte die alte Hanne, als sie mir das Frühstück brachte, und wandte sich schluchzend ab.

So sind sie hinausgezogen, Mann und Weib, in seligem Vertrauen auf eine glückliche Zukunft. Sie hat die Palmen sich wiegen sehen jenseits des Ozeans und auf schwankendem Schiff in Sturm und Wetter hat sie gelacht, denn ihr Heinrich stand auf der Kommandobrücke. Zwischen Wasser und Wind haben sie glückliche Tage verlebt, die beiden – so klang es aus ihren Briefen.

Dann aber blieb er lange, lange aus; es sollte just die letzte Fahrt sein, die er machte, eh' er sich zur Ruhe setzte in dem schmucken Häuschen zu Cuxhafen – er kam nicht wieder.

In mein einsames Haus aber trat eines Tages eine noch immer schöne Frau im schwarzen Witwenkleide.

»Willy,« bat sie, und legte die Hand eines schlanken Jungen mit dem blonden Kraushaar Heinrichs und den dunklen Augen der Mutter in die meine, »er hat keinen Vater mehr, und zu Fremden mag ich ihn nicht thun, willst du ihn bei dir behalten?«

»Auch dich, Ursula,« sagte ich, »komm wieder in die alte Heimat, sie ist dein und mein!«

Sie schüttelte den Kopf. »Laß mich draußen bleiben; ich kann die See von meinem Fenster aus sehen – ich habe ihn ja so lieb gehabt.«

So hat sie am Fenster ihres Stübchens gesessen noch lange Zeit. Ich habe sie einmal besucht, und da wußte ich gleich, daß Ursula hier wohne; es war etwas Eigenes um sie her. Als sie starb, da brachte mir Willy noch einen letzten Gruß von ihr und ein kleines Buch: »Hannchen und die Küchlein«, und unter den letzten Vers hatte sie mit ihrer feinen, flüchtigen Hand geschrieben:

»Unter der Linde noch einmal ich stand,

Schaute mit weinenden Augen ins Land. –

Wo ist die Jugend, mein Hoffen, mein Glück?

Ach, nur Sehnsucht blieb mir zurück!«

Das war die Ursula! War meiner Jugend Traum!

Ich bin alt geworden, viel Leid und Freud' habe ich noch erfahren, wie ein jeder hier auf Erden – aber einsam bin ich geblieben. Ja, sie saß doch sehr fest, diese erste Liebe!

Als der Schmerz um die Verlorene anfing, milder zu werden, da war auch meine Jugend dahin. Das Haar aber, dieses lange, feine Frauenhaar, ich will es wieder hineinlegen in das alte Buch; der Junge soll es haben, wenn er zurückkehrt aus Ostindien; er ist ja auch Seemann – natürlich!

Den letzten Schluck im Glase euch – dir, Heinrich, und dir, Ursula, die ihr den Einsamen besucht am Weihnachtsabend. – Wohl ist es ein schönes Wort, das die Erinnerung mit einem Paradies vergleicht, aus dem uns niemand vertreiben kann.