|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Anthropomorphes Wesen nach Linné,Wir erklären uns für die Klassifikation des grossen Linné, gegen jene Cuviers. Das Wort anthropomorph ist ein genialer Ausdruck, der vortrefflich auf die vom Gesellschaftsstaat geschaffenen tausend Gattungen passt. – Anmerkung des Verfassers. Säugetier nach Cuvier, Abart der Gattung Pariser, Familie der Aktionäre, Stamm der Einfältigen, der Civis inermis der Alten, entdeckt vom Abbé Terray, beschrieben von Silhouette, neu festgestellt durch Turgot und Necker, auf Kosten der »produzierenden Klassen« (siehe: Saint-Simon) endgültig dem Besitzstand der Welt einverleibt.

Dieses aber sind die wesentlichen Charakterzüge dieses bemerkenswerten Stammes, wie sie heute die hervorragendsten Kenner und Deuter Frankreichs und des Auslandes anerkennen:

Der Rentier erreicht eine Höhe von fünf bis sechs Fuss, seine Bewegungen sind im allgemeinen langsam; aber die fürsorgliche Natur, auf die Erhaltung der schwächeren Gattungen bedacht, hat ihm die Omnibusse geschenkt, mit deren Hilfe die meisten Rentiers sich von einem Punkt der Atmosphäre von Paris zum andern bewegen; entzieht man ihnen die Pariser Luft, so leben sie überhaupt nicht mehr. Jenseits dieser Grenze kränkelt der Rentier und geht ein.

Seine grossen Füsse sind von Knopfstiefeln bedeckt, seine Beine stecken in bräunlichen oder rötlichen Beinkleidern. Im Hause krönt ihn ein kreisrundes Mützchen; im Freien deckt ihn ein Hut, der zwölf Franken kostet. Seine Krawatte ist aus weissem Musselin. Fast alle diese Individuen sind mit Stöcken bewaffnet und einer Tabatière, der sie ein schwärzliches Pulver entnehmen, mit dem sie unaufhörlich ihre Nasenlöcher anstopfen, eine Gewohnheit, die der französische Fiskus sehr geschickt auszunützen versteht. Wie alle zur Gattung Mensch gehörenden Individuen ist er ein Säugetier und scheint ein vollkommenes organisches System zu besitzen: eine Wirbelsäule, ein Zungenbein, ein Schulterbein, ein Jochbein; alle Glieder bewegen sich ordentlich in den Gelenken, werden geölt aus den Synovialdrüsen, zusammengehalten durch die Muskeln und Nerven. Der Rentier hat zweifellos Venen und Arterien, ein Herz und Lungen. Er nährt sich von Gemüsen, von gerösteten oder gebackenen Ceralien, verschiedenen Fleischsorten oder gefälschter Milch von Tieren, die der städtischen Verzehrungssteuer unterworfen sind. Allein trotz den hohen Preisen dieser Nahrungsmittel, die eine besondere Eigentümlichkeit unserer Stadt Paris sind, hat sein Blut weniger Aktivität als das der andern Gattungen.

Er weist noch andere bemerkenswerte Abweichungen auf, die seine Einordnung in eine besondere Klasse nötig machen. Sein Gesicht ist bleich, oftmals wulstig und ohne Eigenart, was auch eine Eigenart ist. Die wenig beweglichen Augen haben den stumpfen Ausdruck jener toten Fische, die im Schaufenster von Chevet ausgestreckt auf Petersilie liegen. Der Haarwuchs ist spärlich, das Fleisch zäh, die Organe sind träge. Der Rentier besitzt gewisse narkotische Eigenschaften, höchst wertvoll für die Regierung, die sich denn auch seit fünfundzwanzig Jahren um die Erhaltung und Fortpflanzung dieser Gattung ausserordentlich angestrengt hat: in der Tat ist es für jedes Individuum aus dem Stamme der Künstler, dem unbezwingbaren Geschlechte, mit dem jene stets auf Kriegsfuss leben, schwer möglich, nicht einzuschlafen, wenn es einen Rentier reden hört; seine langsame Sprechweise, sein stupider Ausdruck und sein jeder Bedeutung entbehrendes Idiom machen den Künstler ganz einfach stumpfsinnig. Die Wissenschaft hat die Aufgabe gehabt, die Gründe solcher sonderlichen Kräfte zu erforschen.

Auch beim Rentier ist das Knochengehäuse des Schädels mit jener grauweisslichen, weichen, schwammigen Masse angefüllt, die den wirklichen Menschen unter den Anthropomorphen den ruhmreichen Titel »Könige der Tiere« eingetragen hat, – eine Bezeichnung, die sie in der Tat durch ihren Missbrauch aller Dinge der Schöpfung rechtfertigen – allein, wenn beim Rentier diese Masse auch vorhanden ist, weder Vauquelin, Darcet, Thénard, Flourens, Dutrochet, Raspail, noch irgendein anderer Naturforscher konnte trotz den eifrigsten Versuchen in ihr auch nur die geringsten Keime von Gedanken feststellen. Bei allen bis heute im Laboratorium des Kosmos destillierten Rentiers ergab die Analyse dieser Substanz folgende Zusammensetzung: 0,001 Urteilskraft, 0,001 guten Geschmack, 0,069 Gutmütigkeit und der Rest Bedürfnis, irgendwie zu leben. Die Untersuchungen, die Phrenologen über die äussere Schale des intellektuellen Mechanismus eines Rentiers anstellten, haben die Erfahrungen der Chemiker bestätigt: sie ist völlig rund und weist keinerlei Höcker oder Erhöhung auf.

Ein berühmter Autor arbeitet an einem Traité de Rienologie, wo alle Besonderheiten des Rentiers sehr eingehend beschrieben sind, und wir wollen diesem schönen Werk nichts schnöde vorwegnehmen. Die Wissenschaft sieht dem Erscheinen dieser Arbeit mit um so grösserer Ungeduld entgegen, da der Rentier eine Errungenschaft der modernen Zivilisation bedeutet. Die Römer, die Ägypter, die Perser, alle diese Völker wussten nichts von der sonderbaren Form des nationalen Schuldensystems, das man Kredit nennt, und durch das erst das Rentenwesen ermöglicht wurde. Niemals wollten sie glauben (credere, daher Kredit), dass man ein Stück Land und Boden durch einen beliebigen Papierfetzen ersetzen könne. Cuvier hat nicht eine Spur dieser Gattung an den Petrefakten entdecken können, die uns von so vielen vorsündflutlichen Tieren erhalten worden sind. Es sei denn, dass man den in einem Steinbruch aufgefundenen petrifizierten Mann, der vor einigen Jahren die Schaulust vieler Neugieriger angelockt hat, als ein Specimen der Gattung gelten lassen will. Aber wie viele schwierige Fragen würde diese Annahme aufwerfen! Sollte es also Hauptbücher und Wechselagenten schon vor der Sündflut gegeben haben? Nein, sicher hat es keine Rentiers vor der Regierung Ludwig XIV. gegeben. Das Datum seiner Entstehung ist das der Ausgabe von Pfandbriefen auf das Pariser Rathaus. Der Schotte Law hat dann sehr viel für die Vermehrung dieser jämmerlichen Gattung getan. Die Existenz des Rentiers hängt wie die der Seidenraupe von einem Blatt ab, und wie das Ei des Schmetterlings wird er höchstwahrscheinlicherweise auf Papier in die Welt gesetzt. Trotz allen Anstrengungen der harten Logiker, denen wir die berühmten Arbeiten des Wohlfahrtsausschusses verdanken, ist es unmöglich, diese Gattung zu verleugnen seit Errichtung der Börse, Emission der Anleihen, nach den Schriften von Ouvrard, Bricogne, Laffitte, Villèle und anderen Individuen aus dem Stamme der Wucherer und Minister, die sich redlich bemühen, die Rentiers zu peinigen. Ja, der schwache und sanftmütige Rentier hat Feinde, gegen die ihn die soziale Welt nicht zur Genüge mit Kampfmitteln gerüstet hat. Übrigens auch die Deputiertenkammer widmet ihnen, wenn auch widerwillig, ein besonderes Kapitel bei der Besprechung des Jahresbudgets.

Daumier

In diesen Betrachtungen können auch jene – übrigens erfolglos gebliebenen Versuche – nicht unerwähnt gelassen werden, die Produzenten sowie Nationalökonomen, diese von Saint-Simon und Fourier erschaffenen Stämme, unternommen haben, und die nichts Geringeres anstrebten, als die Wiederausmerzung dieser Gattung, die sie als einen Schmarotzer betrachteten. Aber solches Urteil, solche Einordnung geht meines Erachtens doch zu weit. Es wird die frühere Arbeit des Rentiers nicht in Rechnung gesetzt. Gibt es ja unter dieser Gattung mehrere Individuen, insbesondere in der Varietät der Pensionierten und Militärs, die einmal – gearbeitet haben. Es ist nicht wahr, dass der Rentier sich seines sozialen Gehäuses erfreut, ohne dass es ihm durch eigenes Recht gehört, der schleimigen Polypenmasse gleich, die man in der Muschelschale findet. Alle, die das Geschlecht der Rentiers austilgen wollen – und einige Nationalökonomen bestehen unglücklicherweise auf dieser These –, beginnen damit, die grundlegende Wissenschaft umstürzen zu wollen und Tabula rasa mit der politischen Zoologie zu machen. Wenn diese unbesonnenen Neuerer Erfolg hätten, würde Paris das Fehlen der Rentiers sehr bald schmerzlich empfinden. Der Rentier stellt eine wunderbare Übergangsstufe zwischen der gefährlichen Familie der Proletarier und den merkwürdigen Familien der Industriellen und Hauseigentümer dar, bildet das Mark der Gesellschaft: er ist der Regierte par excellence. Er ist mittelmässig, jawohl! Gewiss, der Instinkt der Individuen dieser Klasse ist darauf gerichtet, alles zu geniessen, ohne etwas selbst herzugeben. Aber sie haben ihre Energie vorher tropfenweise hergegeben, sie haben sogar als Nationalgarde Posten gestanden! Übrigens, man kann ihre Nützlichkeit gar nicht ohne flagrante Undankbarkeit gegen die Vorsehung leugnen. In Paris ist der Rentier wie Watte, die zwischen die anderen beweglicheren und heikleren Gattungen gepackt ist, um zu hindern, dass sie sich gegenseitig zerbrechen. Man entferne den Rentier, – und man unterdrückt irgendwie den Schatten in dem sozialen Bild, die Physiognomie von Paris verliert ihre charakteristischesten Züge. Dem Beobachter dieser Varietät aus der Klasse der Papierbeschmierer entginge der Anblick dieser merkwürdigen Menschlichkeiten, die über die Boulevards gehen, ohne weiterzukommen, die zu sich selber sprechen, die Lippen bewegen, aber keinen Ton hervorbringen; die drei Minuten brauchen, um den Deckel ihrer Tabatière auf- oder zuzumachen, und deren bizarre Profile die köstlichen Extravaganzen der Callot, Monnier, Hoffmann, Gavarni, Granville rechtfertigen. Die Seine, diese schöne Königin, verlöre ihre treuesten Kurmacher. Ist es nicht der Rentier, der sie besucht, wenn sie Treibeis führt, wenn sie völlig vereist ist, wenn sie, ein Flüsschen, den niedrigsten am Pont Royal verzeichneten Wasserstand erreicht, wenn sie zu einem Bach zusammengeschrumpft ist, der sich im Sande verliert? Zu jeder Jahreszeit findet der Rentier einen Anlass, um an die Seine zu gehen und tiefsinnig ins Wasser zu blicken.

Der Rentier steht auch oft sinnend vor den Häusern, die der Demolierwut der Gattung der Bauspekulanten anheimfallen. Unerschrocken wie alle seinesgleichen pflanzt er sich breitbeinig auf, die Nase in der Luft, wohnt dem Fallen eines Ziegelsteines bei, den der Maurer mit seinem Hebel aus der Mauer stemmt. Er verlässt seinen Platz nicht, ehe der Stein herabgefallen ist, er hat einen heimlichen Pakt geschlossen zwischen sich und dem Stein; erst wenn der Fall geschehen ist, geht er, aufs äusserste beseligt, von dannen. Harmlos, wie er ist, nimmt er sonst an keinerlei Umsturzbestrebungen teil. Der Rentier verdient Bewunderung, denn er führt die Funktionen des antiken Chores aus. Comparse in der grossen sozialen Komödie, weint er, wenn man weint, lacht, wenn man lacht, und pfeift seine Melodie zu den Freuden und Leiden des öffentlichen Lebens. In eine Ecke des Theaters gedrückt, triumphiert er über die Triumphe von Algier, von Constantine, von Lissabon, von Ulloa so gut, wie er den Tod Napoleons beklagt oder die Katastrophen von Fieschi, von Saint-Méry, von der rue Transnonain. Er betrauert den Hingang berühmter Männer, deren Name ihm unbekannt ist; er übersetzt die pompösen Nachrufe der Zeitungen in seinen Stil, den des Rentiers. Er liest die Zeitungen, die Prospekte, die Plakate, die ohne ihn ganz zwecklos wären.

Sind nicht eigens für ihn jene Worte erfunden worden, die nichts sagen und zu allem passen? Zum Beispiel Fortschritt, Dampf, Asphalt, Garde nationale, demokratisches Element, Versammlungsrecht, Gesetzmässigkeit, Einschüchterung, Strömung und Aufruhr? Sie sind verschnupft? Schön, der Kautschuk erstickt den Schnupfen! Sie empfinden die schreckliche Langsamkeit der Bureaukratie, die alle Aktivität in Frankreich hemmt, kurz, Sie sind aufs äusserste aufgebracht? Der Rentier sieht Sie an, schüttelt den Kopf, lächelt und sagt:

»Tja, das Gesetz!«

Die Geschäfte gehen schlecht?

»Da hätten wir den Einfluss der demokratischen Elemente!«

Bei jeder Gelegenheit bedient er sich dieser geheiligten Worte, deren Konsum im Laufe der letzten zehn Jahre dermassen überhandgenommen hat, dass dereinst hundert Historiker zu tun haben werden, wenn man ihren Sinn aufsuchen wird. Der Rentier ist grossartig in seiner Präzision, diese Art von Worten anzuwenden, die von Individuen aus der Familie der Politiker erfunden werden, um die Regierten zu beschäftigen. Er hat die Bedeutung eines Barometers für die Kenntnis der Pariser Witterung, wie der Laubfrosch im Glase, wie der Kapuziner, der je nachdem vor oder in seinem Wetterhäuschen steht. Ein Wort taucht auf – und in Frankreich kommt das Wort immer zugleich mit der Sache; gehört nicht in Paris das Wort und die Sache zusammen wie der Reiter und sein Pferd? – und im gleichen Augenblick stürzt der Rentier sich kopfüber in den schäumenden Strudel der Sache, er spendet ihr Beifall in seinem Kreise, der seine Welt ist, er hat ermunternde Worte für diesen Pariser Galopp. Es gibt also mit einem Mal gar nichts Schöneres als den Asphalt. Asphalt kann für alles verwendet werden. Er möchte alle Häuser damit schmücken, die Keller asphaltieren, als Pflasterung ist er unerreichbar, er möchte Schuhe aus Asphalt tragen; ja, könnte man nicht Beefsteaks aus Asphalt machen? Die Stadt Paris soll eigentlich ein See von Asphalt werden. Plötzlich bewahrt der Asphalt, getreuer als der Sand, jeden Fusstritt, er wird unaufhaltsam zermalmt »unter den unzähligen Rädern, die in Paris nach allen Richtungen ihre Furchen ziehen.«

»Man wird vom Asphalt abkommen!« sagt nun der Rentier, der den Asphalt entthront, wie er Manuel und die ältere Linie entthront hat, die Nationalgarde, die Giraffe im zoologischen Garten. Wenn Feuer in Paris ausbräche, die Boulevards würden durch die Gossen abfliessen . . . Er speit Feuer und Flamme gegen den Asphalt.

Daumier

Ein andermal verdächtigt er den Fortschritt rückschrittlicher Tendenzen, und nachdem er eine Zeitlang das demokratische Element unterstützt hat, ist er gestimmt, die Macht der Regierung verstärkt sehen zu wollen; er geht so weit, Louis Philipp Achtung entgegenzubringen.

»Sind Sie so ganz sicher,« frägt er Sie dann, »dass der König (er sagt »Köönig«) nicht ein grosser Mann ist? Der Bourgeoisie hätte es, das müssen Sie zugeben, môsieu, nicht passieren können, eine schlechte Wahl zu treffen!«

Seine politische Meinung lässt sich kurz zusammenfassen. Seine Antwort auf jede Frage ist das Schlagwort vom »nordischen Koloss« oder dem »Machiavellismus Englands«. Er hat gelegentlich Misstrauen gegen das ehrgeizige Preussen oder das perfide Österreich; aber mit dem »Constitutionnel« erhitzt er sich immer wieder über den englischen Machiavellismus und die grosse Schneelawine, die sich im Norden zusammenballt und den Süden stürzen wird. Im übrigen ist ihm England eine gefällige Nachbarin, die ihre zwei Seiten hat, wie man es eben braucht. Es ist ihm bald das machiavellistische Albion, bald das Musterland; das machiavellistische Albion, wenn es sich um die Interessen Frankreichs, das wieder einmal gereizt ist, und um Napoleon handelt, das Musterland, wenn es von Vorteil ist, es den Ministern als leuchtendes Beispiel vorzuhalten.

Die Gelehrten, welche den Rentier aus der grossen Kategorie der ernst zu nehmenden Wesen ausgestrichen sehen wollen, stützten diese Meinung auf seine Abneigung gegen die Arbeit. Und man muss gestehen: er liebt die Ruhe. Er empfindet eine so starke Antipathie gegen alles, was einer Pflicht oder Aufgabe nur entfernt ähnlich sieht, dass, um ihm zu helfen, das Metier des Vermögensverwalters erschaffen musste. Die Dokumente über seinen Rentenbesitz, Eintragungen ins Schuldbuch, seine Kontrakte, die Papiere, die seine Pensionsansprüche beglaubigen, liegen bei einem jener Sachwalter, denen es an Kapital fehlt, um sich regelrecht als Anwalt, Taxator, Auktionskommissar, Notar oder dergleichen zu etablieren, und die nur ein winziges Bureau ihr eigen nennen. Anstatt sein Geld von der Staatskasse oder Bank selbst abzuholen, nimmt es der Rentier zu Hause unter dem Schutze der heimischen Penaten von diesem Herrn entgegen. Das öffentliche Schatzamt ist kein lebendes Wesen, man kann mit ihm nicht gemütlich schwätzen; es zahlt und spricht kein Wort. Aber der Gehilfe des Sachwalters oder der Herr Sachwalter selbst kommt viermal im Jahr in eigener Person und verplaudert mit dem Rentier einige Stunden. Obgleich dieser Besuch jährlich ein Prozent der Rente kostet, ist er dem Rentier, der sich völlig seinem Sachwalter anvertraut, unentbehrlich. Aus dieser Quelle fliesst ihm lichtvolle Aufklärung über den Gang der Geschäfte, über die Pläne der Regierung. Der Rentier liebt »seinen« Sachwalter. Aus einer gewissen, dieser menschlichen Gattung besonders eigenen Empfindsamkeit heraus hegt er für alles gleich tiefe Gefühle: Er gibt seine hingebende Liebe seinen Möbeln, dem Stadtviertel, in dem er wohnt, seinen Dienstmädchen, seinem Portier, seinem Bürgermeisteramt, seiner Kompagnie, wenn er zur Nationalgarde gehört. Über alles aber geht ihm die Stadt Paris, die er anbetet; er liebt den König systematisch und nennt Mademoiselle d'Orléans mit Emphase Madame.

All seinen Hass spart er für die Republikaner auf. Wenn er in seiner Zeitung und im Gespräch »das demokratische Element« gelten lässt, verwechselt er es doch keineswegs mit republikanischem Geist. – »Ah! halt!« sagt er, »das eine ist nicht das andere!«

Und dann vertieft er sich in Diskussionen, die ihn bis zum Jahre 1793, in die Tage des Schreckens zurückführen, und kommt auf die Reduktion der Renten zu sprechen, diese Bartholomäusnacht der Kapitalisten. Man weiss, dass die Republik böse Absichten gegen den Rentier hegt, die Republik allein hat das Recht, bankerott zu werden, »denn«, sagt er, »nur Jedermann hat das Recht, niemanden zu bezahlen.«

Diese Phrase hat er sich eingeprägt und bewahrt sie als letzten Keulenschlag für politische Debatten. Kommen Sie in ein Gespräch mit dem Rentier, so verfallen Sie alsbald der narkotischen Wirkung, die fast allen Individuen dieser Gattung eigen ist. Wenn Sie ihn einen Knopf Ihres Gehrockes erhaschen lassen, wenn Sie seinem trägen, schweren Blick begegnen, so hat er Sie gleichsam mit Fangarmen umklammert. Wenn Sie ihn anhören, verfallen Sie in Gähnkrämpfe, so sehr betäubt er Sie mit Gemeinplätzen. Und Sie lernen ganz sonderliche Dinge:

». . . Die Revolution hat positiv im Jahre 1789 begonnen, die Anleihen Ludwig XIV. hatten schon den ersten Grund zu ihr gelegt. Ludwig XV., ein Egoist, wenn auch ein Mann von Geist, dieser König der Ausschweifungen, – Sie wissen ja: der Hirschpark! – hat auch viel dazu beigetragen. Und M. Necker, der übelgesinnte Herr aus Genf, führte endlich den Zusammenbruch herbei. Immer sind es die Fremden gewesen, die Frankreich ins Unglück stürzten. Es hat so etwas wie die berüchtigte Jagd nach der Futterkrippe gegeben. Die vielen Henkersmahlzeiten haben der Revolution erheblich geschadet. Bonaparte hat zwar auch die Pariser füsilieren lassen, ja, aber ihm ist diese Kühnheit gut ausgegangen! Wissen Sie, warum Napoleon ein grosser Mann war? Er nahm in der Minute fünf Prisen Tabak, die er aus speziell dafür eingerichteten, ledergefütterten Taschen seiner Weste zog. Er saugte die Lieferanten aus. Talma war sein Freund. Talma hat ihn seine Gesten gelehrt, und dennoch hat er sich geweigert, Talma einen Orden zu geben. Während seiner ersten Feldzüge in Italien hat der Kaiser die Wache eines eingeschlafenen Soldaten übernommen und ihn so vor der Füsillade bewahrt, jawohl! – – –«

Der Rentier weiss, wer das letzte Leibross Napoleons gefüttert hat; und er hat seinen Freunden gerne, wenn auch in den Jahren 1813 bis 1821 ganz heimlich, dieses interessante Pferd gezeigt. Nach dem Ereignis vom 5. Mai 1821 haben die Bourbonen vom Kaiser nichts mehr zu fürchten gehabt. Schliesslich Ludwig XVIII.! Der hatte zwar eine gewisse Bildung und Begabung, aber er liess es Ihm gegenüber an Gerechtigkeit fehlen, da er ihn einfach Monsieur de Buonaparte genannt hat. . . .

Nichtsdestoweniger hat der Rentier wertvolle Eigenschaften: er ist gutmütig, er hat nichts von der heimtückischen Feigheit, dem gehässigen Ehrgeiz des Bauern, der den Grund und Boden zerkrümelt. Seine Moral heisst: mit niemandem Auseinandersetzungen, Streit zu haben. Seine Interessensphäre liegt zwischen dem Portier und dem Hauswirt. Er ist so zufrieden mit seiner Wohnung, so sehr an seinen Hof, seine Treppe, an die Portiersloge, an das Haus gewöhnt – und der Portier sowie der Hauswirt wissen das genau –, dass er in seinem bescheidenen Appartement bleiben wird, bis er es les pieds devant»Les pieds devant«, berühmtes Bild für die Lage im Sarge; Refrain eines chansons von Marcel Legay, das auch heute noch immer wieder von rührseligen Bourgeois und Bohémiens gesungen wird, wenn man pointiert den letzten Gang eines braven Mannes umschreiben will. Anm. d. Übers. verlassen wird, wie er selbst zu sagen pflegt; und darum wird ihm die schmeichelhafteste Ehrerbietung entgegengebracht. Er zahlt seine Steuern mit skrupulöser Pünktlichkeit. Kurz, in allen Dingen ist er für die Regierung. Wenn man in den Strassen kämpft, hat er den Mut, sich darüber dem Portier und seinen Nachbarn gegenüber auszusprechen. Er beklagt die Regierung. Aber seine Milde macht Halt vor dem Polizeipräfekten. Die Massnahmen der Polizei billigt er durchaus nicht. Die Polizei, die nie etwas weiss, als das, worauf sie gestossen wird, ist in seinen Augen ein missgestaltetes Ungeheuer; er möchte gerne, dass sie aus dem Budget verschwindet. Wenn er zufällig in einen Aufruhr hineingerät, dann präsentiert er seinen Regenschirm, windet sich durch und nennt die jungen Leute »liebenswürdige Jünglinge«, die durch die Missgriffe der Polizei auf Abwege gedrängt werden. Vor und während des Aufruhrs ist er stramm für die Regierung; sobald der politische Prozess aber beginnt, ist er für die Angeklagten.

Daumier

In der Malerei hält er zu Vigneron, dem Maler des »Convoi du pauvre«. Die literarische Bewegung lernt er durch das eifrige Studium der Maueranschläge kennen, was ihn keineswegs abhält, Bérangers Chansons zu subskribieren. Um aktuell zu sein, fragt er gelegentlich, auf seinen Stock gestützt, mit dem gewissen schlauen Lächeln:

»Ah ça! Also dieser George Sand (er spricht das ›Sang‹ aus), von dem man soviel spricht, ist das nun ein Mann oder eine Frau?«

Es fehlt dem Rentier durchaus nicht an originellen Zügen. Sie täuschen sich, wenn Sie ihn für eine verwischte, wenig ausgeprägte Gestalt halten. Paris ist ein so mächtig geheizter Herd, Paris flammt mit einer so vulkanischen Energie, dass die Reflexe seiner Flammen allem Farbe geben, selbst den Gestalten, die im Hintergrunde stehen.

Der Rentier wendet ein Zehntel seines Einkommens an seine Miete, nach den Regeln eines unbekannten Code, dessen er sich bei allen nur möglichen Gelegenheiten bedient.

So hören Sie ihn die folgenden Axiome verkünden: »Man muss grüne Erbsen mit den Reichen und Kirschen mit den Armen essen. Man darf Austern nur in den Monaten mit r essen etc.«

Er überschreitet niemals die Summe von hundert Ecus für seinen Mietzins. Daher gedeiht die Gattung der Rentiers vielfach in der Gegend von Marais, in den von der grossen Gesellschaft aufgegebenen Strassen des Faubourg Saint-Germain. Am häufigsten findet man ihre Exemplare aber in der rue du Roi-Doré, rue Saint-François, rue Saint-Claude, um die Place Royale herum, in der Umgebung des Luxembourg, in gewissen Vororten; die neuen Stadtviertel scheut er.

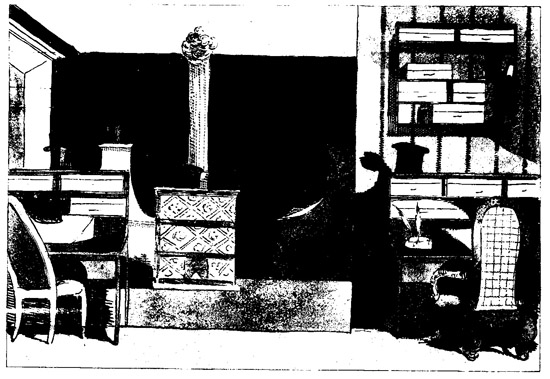

Nach dreissigjährigem Vegetieren solcher Art hat in der Regel jeder Vertreter dieser Gattung sich das Schneckenhaus geschaffen, in dem er sein Leben zubringt. Stück um Stück seiner Einrichtung hat er seinem Wesen assimiliert, und er hält viel auf jedes einzelne Ding: so die Uhr in Lyra- oder Sonnenform in einem kleinen, bunt tapezierten Salon mit glänzend gebohntem Parkett, häusliche Harmonie ausstrahlend. Da gibt es ausgestopfte Zeisige unter Glasstürzen, Kreuze aus schön gefaltetem Papier, weiche Fussschemel, vor allem Fauteuils, einen alten Spieltisch. Das Mobiliar des Speisezimmers ist ein Barometer, rötliche Vorhänge, altersschwache »antike« Stühle. Auf dem Tisch, wenn er gedeckt ist, liegen Servietten in Ringen, auf denen in blauen Glasperlen Monogramme gestickt sind. Die Küche zeichnet sich durch übertriebene Reinlichkeit aus. Dem Dienstbotenzimmer schenkt er wenig Beachtung, aber mit seinem Keller beschäftigt sich der Rentier angelegentlich. Er hat lange gekämpft, um sich einen Holzkeller und einen Weinkeller zu sichern, und wenn man ihn über dieses Detail befragt, sagt er nicht ohne Nachdruck: »Ich habe meinen Holzkeller und meinen Weinkeller; es hat Zeit gekostet, ehe ich meinen Hausherrn soweit gebracht habe, aber schliesslich hat er doch nachgeben müssen!«

Der Rentier besorgt seinen Holzvorrat im Monat Juli. Immer verwendet er dieselben Leute, um das Holz zu spalten und zu schneiden, dessen Vermessung auf dem Holzplatz er persönlich überwacht. Alles wird bei ihm mit methodischer Genauigkeit ausgeführt und berechnet. Er erwartet mit Entzücken die Wiederkehr derselben Dinge zu denselben Jahreszeiten. Er nimmt sich vor, eine Makrele zu essen, man erörtert des langen und breiten den Preis, der dafür angelegt werden soll, er lässt sich den Fisch bringen und scherzt mit der Marktfrau. Die Melone bewahrt in seiner Küche eine gewisse aristokratische Haltung; er behält sich die Auswahl vor und trägt sie selbst nach Hause. Um die Tafel bekümmert er sich wirklich und ernsthaft; denn das Essen ist ihm die wichtigste Lebensangelegenheit. Er prüft die Milch für den Morgenkaffee, den er aus einem silbernen Becher in Kelchform trinkt.

Der Rentier steht in allen Jahreszeiten früh zur selben Stunde auf. Er rasiert sich, kleidet sich an und frühstückt. Vom Frühstück bis zum Diner ist er beschäftigt. Bitte, lachen Sie nicht. Nun setzt jene grossartige und poetische Existenz ein, von der die Leute, die sich über diese harmlosen Wesen lustig machen, eben keine Ahnung haben. Der Rentier gleicht einem Goldschläger, er versteht es, ein Nichts auszuwalzen, er dehnt und streckt es, er wandelt es in ein Ereignis von gigantischer Ausdehnung. Das Feld seiner Tätigkeit erstreckt sich über ganz Paris; er vergoldet jeden Moment des Tages mit einer bewunderungswürdig unbegründeten Glückseligkeit. Der Rentier lebt mit den Augen, und die unausgesetzte Anstrengung dieses Organs macht die Stumpfsinnigkeit ihres Ausdrucks begreiflich. Die Neugierde des Rentiers macht seine Lebensführung verständlich; er könnte ohne Paris nicht existieren, an allem hat er genussreichen Anteil. Es würde schwer halten, ein schöneres Poem als dies Leben zu erfinden; nur gehört es zu den ein wenig eintönigen, moralisierenden Lehrgedichten.

Der Rentier geht zu allen Seelenmessen und Trauungen, er läuft zu allen Sensationsprozessen, und wenn er keinen Platz im Auditorium ergattern kann, hat er wenigstens die Menge gesehen, die hinströmt. Er inspiziert persönlich die neue Pflasterung auf der Place Louis XV., er kennt den Platz jeder Statue und jedes Springbrunnens. Er ist ein aufrichtiger Bewunderer aller jener Denkmäler, die man Literaten gesetzt hat, weil das für die Grundstücksspekulation der neuen Bezirke vorteilhaft ist. Dann besucht er die Erfinder, die Annoncen auf der vierten Seite der Zeitungen erscheinen lassen. Er lässt sich die Vervollkommnungen und neuen Errungenschaften demonstrieren, die sie ausgedacht haben, beglückwünscht sie zu ihrem Erfolge und verlässt sie, stolz auf sein Land, mit dem Versprechen, ihnen Abnehmer, Käufer zu verschaffen. Am Tage nach einem grossen Brande geht er das Gebäude besichtigen, das nicht mehr dasteht.

Seine festlichsten Tage sind die, wo er einer Sitzung in der Kammer beiwohnt. Die Tribünen sind leer; er glaubt zu früh gekommen zu sein; die Leute werden schon noch kommen. Aber er vergisst bald das abwesende Publikum, er ist ganz im Banne der unbekannten Redner, deren zweistündige oratorische Leistung die Zeitungen dann mit zwei Zeilen abtun werden. Am Abend – in Gesellschaft anderer Rentiers – preist er Monsieur Guérin (de l'Eure) oder den Kommissar des Königs, der ihm geantwortet hat. Diese grossen Unbekannten haben ihn an den General Foy erinnert, diesen Heiligen des Liberalismus, den man so schmählich hingeopfert hat. Durch mehrere Jahre wird er nun von Monsieur Guérin (de l'Eure) sprechen und sich darüber wundern, der einzige zu sein, der es tut. Ab und zu fragt er:

»Was macht Monsieur Guérin (de l'Eure)?«

»Der Arzt?«

»Nein, der grosse Redner.«

»Ich kenne ihn nicht.«

»So so? Immerhin, ich würde ihm mein Vertrauen schenken, und ich staune, dass der König (›le roâ‹) ihn noch nicht zum Minister ernannt hat.«

Wenn es ein Feuerwerk gibt, dann nimmt der Rentier um neun Uhr ein Dejeuner dinatoire, zieht seine schlechtesten Kleider an, stopft das Schneuztuch in die Tasche seines Gehrocks, entledigt sich aller Gegenstände aus Gold und Silber und macht sich gegen Mittag ohne Spazierstock auf den Weg nach den Tuilerien. Zwischen ein und zwei Uhr können Sie ihn dann friedlich an der Seite seiner Frau auf Stühlen in der Mitte der Terrasse sitzen sehen; und dort bleibt er bis neun Uhr mit der Geduld eines – Rentiers. Die Stadt Paris oder Frankreich hat für zwanzigtausend typische Bourgeois dieses Wertes die hunderttausend Franken für Feuerwerk ausgegeben. Das Feuerwerk hat immer hunderttausend Franken gekostet. Der Rentier hat jedes Feuerwerk gesehen, er erzählt seinen Nachbarn alle Geschichten jedes einzelnen, ruft seine Frau als Zeugin herbei; er beschreibt das Feuerwerk von 1815 bei der Rückkehr des Kaisers.

»Dieses Feuer, Monsieur, hat eine Million gekostet. Leute sind dabei zugrunde gegangen. Aber damals, Monsieur, hat man sich um derlei ›soviel‹ gekümmert«, sagt er und klappt seine Tabatière zu, dass es einen kleinen trockenen Ton gibt. »Batterien von Geschützen waren aufgefahren worden. Alle Trommler der Garnison waren ausgerückt. Dort (er deutet auf den Quai) gab es ein Schiff in Lebensgrösse und dort (er weist auf die Kolonnaden) stand ein Felsen. Und in einem gewissen Moment sah man alles in Flammen stehen: da war Napoleon, sprechend ähnlich, von der Insel Elba zurückgekehrt, wie er französischen Boden betrat. Mein Gott, dieser Mann verstand es, sein Geld richtig auszugeben! Monsieur, ich habe ihn gesehen, als es mit der Revolution anfing; Sie müssen bedenken, ich bin nicht mehr jung . . .«

Daumier

Für ihn veranstaltet man die Monstrekonzerte und die Te Deums. Wenn er auch für tolerante Teilnahmslosigkeit in religiösen Angelegenheiten ist, die Ostermesse in Notre-Dame versäumt er doch nie. Die Giraffe, die Neuerwerbungen des Museums, Industrie- oder Gemäldeausstellungen, das alles bedeutet für ihn ein Fest, Gegenstand des Erstaunens, Objekt der Prüfung. Die durch ihre luxuriöse Einrichtung berühmt gewordenen Cafés sind nur für seine immer gierigen Augen geschaffen. Sein schönster Tag – nie kam mehr ein gleicher – war jener, als die Eisenbahn eröffnet wurde. Viermal in einem Tag hat er die Fahrt hin und zurück gemacht. Trotzdem, es geschieht gelegentlich, dass er sterben muss, ohne gesehen zu haben, was er am heissesten ersehnt: eine Sitzung der Académie française!

In der Regel geht der Rentier selten ins Theater. Dann aber will er für sein Geld was haben und wartet also einen jener grossen Erfolge ab, die ganz Paris anlocken. Da stellt er sich stundenlang an und opfert dieser Ausgabe die Frucht langen Sparens.

Der Rentier zahlt nie die Centimes seiner Rechnungen, er legt sie getreulich in eine besondere kleine Kasse und findet dann am Ende des Vierteljahrs etliche fünfzehn oder zwanzig Franken vor, die er sozusagen sich selbst gestohlen hat. Seine Lieferanten kennen diese Schrulle und erhöhen ihre Rechnungen um ein paar Centimes, um ihm das Vergnügen zu verschaffen, sie ihnen abzuziehen. Man ziehe daraus das Axiom:

»Man muss immer von den Rechnungen etwas abziehen.« Der Kaufmann, der sich diesem Verfahren widersetzt, erregt dadurch immer ein gewisses Misstrauen.

Für die Abende hat der Rentier verschiedene gesellschaftliche Möglichkeiten zur Verfügung: einmal sein Café, wo er beim Domino zusieht. Den Höhepunkt seiner Abendexistenz liefert das Billardspiel. Beim Billard ist er wahrhaft gross, – ohne je ein Queue angerührt zu haben; er ist gross als »Galerie«, er kennt alle Regeln, seine Aufmerksamkeit ist fast Verzückung. Sie können bei berühmten Billardpartien Rentiers beobachten, die den Lauf der Kugeln mit den Bewegungen von Hunden verfolgen, die auf jede Geste ihres Herrn passen. Sie beugen sich vor, um zu sehen, ob die Karambolage stattgefunden hat, sie werden als Zeugen angerufen, sie gelten als Autoritäten; mitunter aber findet man sie eingeschlafen auf den Bänken an der Wand, einer vom andern narkotisiert.

Der Rentier wird von dem Leben in der Öffentlichkeit ausserhalb seines Hauses so gewaltsam angezogen, er folgt einem so unabweislichen Trieb zu unaufhörlichem Hin- und Hergehen, dass er selten die Gesellschaften seiner Frau besucht, wo man Boston, Piquet und Impériale spielt. Er bringt sie hin und holt sie wieder ab. Jedesmal noch, seit zwanzig Jahren, wenn man seinen Schritt hört, hat die Gesellschaft gesagt:

»Da ist also unser Herr Mitouflet!«

An heissen Tagen führt er seine Frau spazieren, die ihm dann zur freudigen Überraschung eine Flasche Bier spendiert. An dem Tage, wo das einzige Dienstmädchen, das sie haben, seinen Ausgang verlangt, speist das würdige Paar im Restaurant, und geniesst dort die Überraschungen der Omelettes soufflés und die Freuden jener Gerichte, »die man nur im Restaurant zubereiten kann«. Der Rentier und seine Frau sprechen voll Zurückhaltung mit dem Kellner, sie kontrollieren die Ziffern der Rechnung nach der Speisekarte, prüfen die Addition nach, versorgen sich mit Zahnstochern und tragen eine ernste Würde zur Schau: sie leben »in der Öffentlichkeit«.

Die Frau des Rentiers ist eine jener Frauen, die zwischen der Frau aus dem Volke und der anspruchsvollen Bourgeoise so ungefähr die Mitte halten. Sie entwaffnet den Spott, sie verletzt niemanden, jeder ahnt ihre festen moralischen Grundsätze. Sie trägt sorgfältig bewahrte Gürtelschnallen, die mit Chrysoprasen besetzt sind. Stolz auf ihren Köchinnenbauch, ist sie »gegen das Mieder«. Sie war – wer zweifelt? – einmal eine beauté du diable. Sie trägt gerne die runden, kleinen Kapotthütchen, mitunter aber setzt sie sich einen wirklichen Hut auf und sieht dann wie eine Krämersfrau aus, die Sonntags den Laden zugesperrt hat. Ihre lieben Freundinnen sagen: die gute Madame Mitouflet hat nie Geschmack gehabt. Für diese Sorte Frauen bewahren Mühlhausen, Rouen, Tarare, Lyon, Saint-Etienne die gewissen Modelle mit barbarischen und wilden Mustern, beleidigenden Farbenzusammenstellungen, die mit unmöglichen Buketts besät, mit seltsam verstreuten Pünktchen, schelmisch-kleinen Chiffons noch aufgeputzt werden.

Gibt es einen Sohn des Rentiers, so ist er, ein kleiner Schreiber, auf dem besten Wege, Karriere zu machen, also Beamter, Gerichtsdiener, Kanzleibeamter oder Handlungsgehilfe zu werden; wenn er keinen Sohn hat, dann besitzt er Neffen in der Armee oder im Zollamt. Aber ob es Söhne, Neffen oder Schwiegersöhne sind, er sieht seine Familie selten. Jeder weiss, dass der Nachlass des Rentiers seine Rente ist. Und die Familiengefühle in diesem Stamme zeigen sich aufrichtig, sind auf das beschränkt, was sie eben »in guter Gesellschaft« zu sein haben. Man findet in dieser Klasse nicht selten Söhne oder Neffen, für die ihre Eltern und Verwandten gerade ebensoviel tun, wie's sonst umgekehrt geschieht. Geburtstage werden mit allen patriarchalischen Gebräuchen gefeiert, beim Dessert singt man. Die naive Festlichkeit der Stimmung so eines Heims wird durch freundliche Gaben erzielt. Man schenkt sich nützliche Geräte, die lang gewünscht worden sind, und nur, nachdem man sich mancherlei Opfer auferlegt hat, beschafft werden konnten.

Das Evangelium des Rentiers ist: seinem Nächsten nichts zu borgen und ihm nichts schuldig zu sein. In seinen Augen sind Leute, die Schulden haben, Menschen, die zu allem fähig sind, selbst zu Verbrechen. Entartete Rentiers legen sich manchmal Sammlungen an oder Bibliotheken, andere lieben Gravüren. Einige drechseln schelmische Eierbecher aus Holz in abenteuerlichen Farben und Formen, oder sie angeln auf den Schiffen, die nach Bercy fahren oder auf Holzflössen, und die Schiffer treffen sie manchmal schlafend, die Angelrute gesenkt. Schweigend wollen wir über die Mysterien ihres intimen Lebens während der Abendstunden hinweggehen, die sie in einem ganz eigenartigen Licht erscheinen lassen; ihre nachsichtigen Ehehälften äussern sich zu diesen Dingen mit gewisser weiblicher »Bonhomie«: »Ach, glauben Sie nur ja nicht, dass ich an die Rendezvous Monsieur's im Café Turc glaube . . .«

Je mehr man sich mit dieser Gestalt des Rentiers beschäftigt, desto mehr vortreffliche Eigenschaften kann man an ihr entdecken. Der Rentier ist mit sich zufrieden, er ist ganz ausserordentlich sanft, ruhig und friedliebend. Wenn Sie ihm zu aufmerksam ins Gesicht sehen, wird er unruhig und betrachtet sich von oben bis unten, um den Grund dieser scharfen Prüfung zu entdecken. Sie werden ihn niemals bei einem Unrecht erwischen: er ist höflich, er respektiert alles, was er nicht versteht, statt sich darüber lustig zu machen, wie die Individuen der Gattung »Persönlichkeit« das so gerne tun . . . Er grüsst die Leichenzüge auf den Strassen und geht nie an einer schwarzbehangenen Türe vorbei, ohne einzutreten und den Sarg mit geweihtem Wasser zu besprengen und nach dem Namen desjenigen zu fragen, dem er die letzten Ehren erweist. Wenn es geht, lässt er sich dessen Lebensgeschichte erzählen und verlässt das Haus, dem Gedächtnis des Entschlafenen »eine stille Träne weihend«.

Er achtet die Frauen, aber er kompromittiert sich nie mit einer, er sagt und tut nie was Lächerliches. Am Ende ist vielleicht sein grosser Fehler, keinen Fehler zu haben.

Daumier

Wüssten Sie mir ein beneidenswerteres Leben als das dieses wackeren Mitbürgers? Jeder neue Tag bringt ihm sein Brot und neue Anregungen. Demütig und anspruchslos wie das Gras auf der Wiese, ist er für den Staat so unentbehrlich, wie das Grün für die Landschaft. Was ihn besonders interessant macht, ist seine völlige Selbstverleugnung. Er bekämpft niemanden. Er bewundert die Künstler, die Minister, die Aristokratie, das Königtum, das Militär, die Energie der Republikaner, den moralischen Mut der Gelehrten, die Ruhmestaten der Nation, die vom »Constitutionnel« erfundenen musikalischen Spinnen, die Dementis des »Journal des Débats« und die Geistesstärke der Ministeriellen. Er lässt alle Grössen ohne jede Einschränkung gelten, »fürs Vaterland« ist er stolz auf sie. Er bewundert, um zu bewundern.

Wollen Sie das tiefste Geheimnis dieser merkwürdigen Existenz erfahren? Der Rentier ist unwissend wie ein Stockfisch. Er kennt die Gedichte von Piron. Seine Frau rühmt die Romane von Paul de Kock und braucht zwei Monate, um vier kleine Oktav-Bände durchzulesen; wenn sie beim letzten ist, hat sie die Ereignisse des ersten immer schon vergessen. Sie erholt sich von den Anstrengungen der Lektüre durch die Erziehung ihrer Kanarienvögel und die Unterhaltung mit ihrer Katze. Ja, sie besitzt eine Katze und was sie besonders kennzeichnet, ist die unbegrenzte Liebe für Tiere. Wenn der Rentier krank wird, dann ist er der Gegenstand des grössten Interesses aller. Seine Freunde, seine Frau und einige ergebene Freundinnen reden ihm ins Gewissen. Gewöhnlich versöhnt er sich dann mit der Kirche und stirbt als guter Christ, er, der bis dahin stets seinen Hass gegen die Pfaffen bekundet hat, den er Seiner liberalen Majestät dem seligen »Constitutionnel I.« verdankte. Wenn dieser Mann sechs Fuss unter der Erde liegt, hat er es genau so weit gebracht, wie die zweiundzwanzigtausend berühmten Männer der »Biographie universelle«, unter denen ungefähr fünfhundert vielleicht populär sind. Da er leichten Fusses über die Erde ging, ist ihm gewiss auch die Erde leicht. Die Wissenschaft kennt keine besondere Viehseuche, von welcher der Rentier ergriffen würde; der Tod verfährt mit ihm, wie der Landmann mit Klee: er mäht ihn ganz einfach ab.

Wir haben nicht ohne Mühe von dem geduldigen und gewissenhaften Mikrographen, der den grossartigen »Traité de Rienologie« vorbereitet, die Beschreibung der Varietäten des Rentiers herausbekommen. Aber er hat endlich doch begriffen, wie notwendig sie für diese Monographie sind . . . Der Autor der »Rienologie« verzeichnet die zwölf folgenden Varietäten.