|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Revolution? Wenn Revolution ist, fahren wir auf der Zweier-Linie.«

(Wiener Straßenbahnschaffner)

Wie sah der zu seinen Jahren gekommene Grillparzer aus? Die meisten Menschen werfen diese Frage am Beginn einer neuen Bekanntschaft neugierig auf, doch läßt sie sich in einem späteren Zeitpunkt aufschlußreicher beantworten, wenn es sich bei Beurteilung einer Persönlichkeit nicht mehr ausschließlich darum handelt, wie jemand aussieht, als vielmehr darum, ob er auch so aussieht, wie er ist. Von Grillparzers Jugendbildnissen läßt sich dies nicht behaupten; begreiflicherweise. Die Jugend ist ja eine Art Maskenball, auf dem sein wahres Gesicht zu zeigen der Abmachung widerspricht. Der fünfundzwanzigjährige Grillparzer etwa, wie ihn der unschuldige Wiener Maler Höfel ahnungslos abgepinselt hat, könnte ebensogut irgendein anderer langhalsiger, blauäugiger Biedermeierstutzer mit Kummetkragen und gebranntem Lockenschwall sein; er müßte nicht gerade die »Ahnfrau« geschrieben haben. Noch merkt man dem Daffinger-Bildnis des Dreißigjährigen, einen sich andeutenden bitteren Zug um den Mund abgerechnet, irgend etwas von »Sappho« oder »Medea« an; der gute Daffinger hatte offenbar keinen Schimmer, wen er malte, was seiner – und Grillparzers – Freundin, die das Bild veranlaßt haben mochte, auch ganz recht war; sie war ja ein »Rätsel« beiderseits und wollte es noch eine Zeitlang bleiben. Was schließlich so weit ging, daß, als sie längst Frau Daffinger geworden war und vorübergehend mit einem anderen äugelte, der Maler höchst aufgeregt Grillparzers Junggesellenwohnung stürmte, um ihn zu bitten, der Marie den Kopf zurechtzusetzen. Dann kommen andere Bilder und Bildchen, die ihn uns mit gleicher Oberflächlichkeit von verschiedenen Seiten zeigen. Eines davon ist das in Weimar auf Wunsch Goethes für seine Gästegalerie angefertigte. Es ist ein Werk Schmellers, dessen Bleistiftzeichnung sichtlich aus dem Wunsch hervorging, den Wiener Gast heldenmäßiger erscheinen zu lassen, als es der Natur des Österreichers entsprach. Grillparzer macht auf dem Blatte ungefähr den Eindruck eines Theodor Körner, der sich eben entschlossen hat, in das Lützowsche Freikorps der Schwarzen Jäger einzutreten. Insofern ist die Skizze ganz charakteristisch. Nur daß nicht sosehr Grillparzer darin für die Nachwelt aufbewahrt ist, als vielmehr Grillparzers Mißverständnis mit Deutschland.

Folgen die Bilder aus den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, die uns den Fünfzigjährigen zum ersten Male in neuer Beleuchtung zeigen. Die großen Wiener Porträtisten jener Tage: Kriehuber, Waldmüller und Aigner wetteifern bereits in diesem Bestreben. Am tiefsten lotet Waldmüller unter den dreien, der ein Charakter war, nicht nur ein Maler, und der eben darum einen Charakter auch malen konnte. Sein Bildnis betont den großen Dramatiker, den jetzt neben der artikulierten Nase auch das stößige Kinn verrät. Zeugt jene für die guten ersten Akte, so dieses in seiner harten Ausdauer für die bei Grillparzer oft noch besseren fünften, auf die es schließlich ankommt. Einen großen Herrn der Literatur, und nicht nur der Literatur, zeigt uns auch das lebensgroße Bild von Aigner. Der Mann, der da vor uns steht, im breitgeschnittenen schwarzen Gehrock, Handschuhe in der Hand, mit todernstem Gesichtsausdruck und dem zusammengeballten ergrauenden Haarschopf darüber, wie eine Gewitterwolke, sieht eher wie ein Staatsminister aus oder wie ein Politiker. Und das Merkwürdige ist, daß er das tatsächlich ist; das noch Merkwürdigere, daß er es immer war. Nur hat man es auf seinen früheren Bildern nicht gemerkt.

Mister Harold F. H. Lenz, ein jüngerer amerikanischer Gelehrter, hat vor ein paar Jahren auf zwei Lebenstatsachen mit besonderem Nachdruck hingewiesen, die den Grillparzerforschern bisher entgangen waren. Die drei großen Stücke, die der Dichter nach der mißratenen Erstaufführung von »Weh dem, der lügt« noch zu Papier brachte, aber nicht mehr aus der Hand gab, »Libussa«, »Bruderzwist in Habsburg«, »Jüdin von Toledo« und das ebenso große »Esther«-Fragment, sind als politische Stücke, ihrem geistigen und ethischen Inhalt gemäß, anzusprechen. Das ist das eine. Das andere ist, daß diese vier dramatischen Organismen, alle vier, als Entwürfe auf Grillparzers Dreißigerjahre, die »Jüdin« noch bedeutend weiter, zurückgehen, obwohl er sie erst in späteren Jahrzehnten ausführte. Es war wie bei Gottfried Keller und Richard Wagner, wie bei Ibsen und Zola, die auch in der zweiten Hälfte ihres Lebens bloß aufarbeiteten, was sie in der ersten Hälfte ausführlich geplant hatten. Aber wenn dies so war – und es war genau so –, geht nicht schlüssig daraus hervor, daß das an deutschen Universitäten ein Jahrhundert lang liebevoll überlieferte Märchen von dem zeitabgewandten österreichischen Klassikernachfahr, der entweder als Ahnfrau durch ein modriges Schloß geistert oder als Phaon eine – mit Phaons Vater zu reden – freche Zitherspielerin mit ihrem eigenen Kammermädchen hintergeht oder ein paar Jahre später mit einer letzten Kraftanstrengung über den Hellespont schwimmt und der, in seine fünffüßigen Jamben verstrickt, die leider manchmal zu hinken scheinen, in einem politisch ganz verkommenen Metternichschen Österreich alle fünf grade sein läßt, indem er sich von der Tagespolitik ängstlich fernhält – kurz: daß dieses bundesbrüderliche Donauidyll, zu Anschlußzwecken gemalt, vor hundert Jahren ebensowenig den Tatsachen entsprach wie Hitlers Propagandalügen in den dreißiger Jahren unseres eigenen Zeitalters? Von dem frechen, ganz und gar zensurwidrigen kleinen Spottgedicht »Recht und schlecht« angefangen, das er fünfzehnjährig unter seinen Bekannten verbreitete, legte dieser nur scheinbar so gegenwartsfeindliche Jambendichter ein brennendes Interesse an politischen Gegenständen an den Tag, wenn es auch zugestandenermaßen mehr eine Jahrhundertspolitik als eine Tagespolitik war, zu der er sich bekannte, und eine Politik, die sich lieber mit Österreich beschäftigte als mit Deutschland, von dessen nationalistischer Großmannssucht er schon damals das Schlimmste befürchtete.

Juli 1830 stürzen die Franzosen ihren König, weil sie seine Ordonnanzen nicht schlucken wollen. Wie verhält sich der neununddreißigjährige, also bereits in einem gesetzten Schwabenalter angelangte Finanzkonzipist Grillparzer hinter den meterdicken Mauern seines Ministeriums zu diesen von den Wiener Gazetten in gedämpftem Ton verbreiteten Neuigkeiten? Er hat Streit im Büro mit seinen Amtsbrüdern, die kein lautes Wort wagen und ängstlich den Finger an die Lippen legen, wenn er die Stimme hebt, und zu Hause angelangt, setzt er sich an seinen spindelbeinigen Schreibtisch und vertraut seinem Tagebuch, wie ihm zumute ist. Blicken wir ihm ein wenig über die Schulter, während seine Kielfeder über das seine Schriftzüge verewigende Wiener Papier rauscht. Der in spitzbogige Schloßballaden und griechische Liebesmärchen verstrickte weltferne Poet schreibt:

»Die Franzosen haben ihren König verjagt, der ihnen in die Zähne versucht, die Verfassung zu brechen und sie zu einer Art – Österreicher zu machen, was denn, bürgerlich und politisch genommen, offenbar das Schlimmste ist, was man irgend werden kann. Ich wollte, ich wäre ein Franzose und ein Eingeborener, ich wäre eben jetzt in Stimmung, mich für eine interessante Sache totschießen zu lassen.«

Dann läßt er seine Feder Atem schöpfen und setzt nach einer kleinen Weile fort:

»Obwohl das Ganze auch seine schlimme Seite hat. Gibt der König nach oder setzen sie ihn ab und nehmen sich etwa den Herzog von Orleans, so gewinnt der Demokratismus eine so fürchterliche Oberhand, daß bei der Beweglichkeit des französischen Charakters an gar kein Aufhören zu denken ist.«

Neuerliche Pause. Dann:

»Und doch! Immer besser als der Geist erliegt und die edelsten Bedürfnisse des Menschen werden einem scheußlichen Stabilitätssystem zum Opfer gebracht. Überhaupt gibt's wohl kein anderes Mittel, die Zeit zu reinigen und dem vorherrschenden Egoismus die Waage zu halten, als den Staat und die Teilnahme aller an seinen Interessen. Die Macht der Religion, die sonst in dieser Beziehung wohltätig wirkte, ist erschöpft: ja der Bürgersinn würde vielleicht die Religion entbehrlich machen, was um so besser wäre, da ihr positiver Teil doch zu eitel dummem Zeug führt.«

Hierauf der Kernsatz:

»Die ganze Welt wird durch den neuen Umschwung sich erkräftigen, nur Österreich wird daran zerfallen.

Der schändliche Machiavellismus der Leiter, die, damit die Herrscherfamilie das einzige Staatsband ausmacht, die wechselseitige Nationalabneigung der einzelnen Provinzen hegten und nährten, hat dess' die Schuld: Der Ungar haßt den Böhmen, dieser den Deutschen, und der Italiener sie alle zusammen, und wie widersinnig gekuppelte Pferde werden sie sich in alle Welt zerstreuen, wenn der fortschreitende Zeitgeist die Gewalt des klemmenden Joches schwächt oder bricht. Dieses Land allein wird nicht bestehen, wenn der erfrischende Morgen für die anderen hereinbricht, und ich bin so albern, mich darüber zu kränken, der ich durch alle meine Neigungen darin festgehalten werde, obwohl ich sehe, daß mein besserer Teil unter dem Andrang ihrer Geistesverräterei zugrunde geht. Ich hätte dieses Land, halb ein Capua und halb eine Frohnfeste der Seelen, zeitig verlassen müssen, wenn ich ein Dichter hätte bleiben wollen. Nun ist's zu spät, mein Inn'res ist zerbrochen …«

*

Was Grillparzer 1830 an Hoffnung und Gefahr im trüben Licht seiner Wiener Studierstube voraussieht, das nimmt achtzehn Jahre später, in der Märzrevolution des Jahres 1848, eine dramatische Gestalt an; es ist wie ein Szenarium der Geschichte, das sie später ausarbeitet. Gerade in der Mitte zwischen diesen beiden Revolutionsereignissen aber liegt das im Jahr 1839 zu Papier gebrachte Memorandum über den Fürsten Metternich, in dem sich der Fortschrittsglaube Grillparzers oder was er dafür hielt, mit dem »scheußlichen Stabilitätssystem« oder was er dafür hielt, des in seinen Tagen richtunggebenden österreichischen Staatsmanns nichts weniger als wohlwollend auseinandersetzt. Ungefähr zur selben Zeit, ein paar Jahre auf und ab spielen in seinem Alter keine Rolle mehr, schrieb Metternich an seine große Freundin, die Fürstin Lieven, daß ihn »in hundert Jahren die Schriftsteller anders beurteilen würden als zur Zeit«. Er hat natürlich nie erfahren, wie ihn der Schriftsteller Grillparzer in seiner unveröffentlichten Streitschrift beurteilte; doch hat er es augenscheinlich immer gewußt. Solche Dinge bleiben in der Wiener Luft kein Geheimnis. Anderseits spricht es für die ungemeine Wahrheitsliebe des Verfassers von »Weh dem, der lügt«, daß auch, was er für sich behielt, in die Öffentlichkeit drang. Sein Charakter und seine Haltung machten es bekannt.

Was Grillparzer dem Staatskanzler in der Hauptsache vorwirft ist, daß er ein besserer Diplomat ist als Staatsmann, und daß er als Staatsmann sich mehr von Gelüsten – im höheren Sinne, fügt er bei anderer Gelegenheit hinzu – beherrschen lasse als von Ideen. Er habe das Philhellenentum kurzsichtig verkannt und durch eine verkehrte Orientpolitik den »Kranken Mann«, wie man damals im Diplomaten-Rotwelsch die Türkei nannte, dem beutelustigen russischen Bären ausgeliefert. Der halte jetzt mit seinen Tatzen, wenn man so sagen darf, die Donaumündungen zum Schaden Österreichs verschlossen. Und was habe man dem armen Herzog von Orleans angetan, als er nach Wien kam, um die blasse Erzherzogin Therese, die Tochter des Erzherzogs Karl, heimzuführen! Man habe ihm nicht nur unter den Augen Europas einen Korb umgehängt, sondern ihn durch diese Beschämung, da er schließlich eine Mecklenburgische Prinzessin als Frau gewann, ins deutsche Lager hineingetrieben und sich die Bündnisfähigkeit mit Frankreich ein für allemal verscherzt. All dies ist wahr wie auch, daß der alternde Frauenliebling im letzten Jahrzehnt seiner Regierung den klerikalen Einflüssen seiner bigotten und herrschsüchtigen Frau zugänglicher wurde als wünschenswert war. Grillparzer, der, wenn er in die politische Arena herabsteigt, nicht gerade in Versen spricht, drückt dies mit witziger Unverblümtheit aus, wenn er sagt, daß die »rüstige Magyarin«, um ein Menschenalter jünger als ihr Gatte, in ihrer Ehe nicht ganz auf ihre Kosten komme und daß »ce pauvre Clement«, wie sie ihn gerne nannte, sie auf andere Art zu entschädigen trachte: zum Geburtstag die Jesuiten, zum Neujahrsfeste die gemischten Ehen, zum Namenstag einen neuen Kirchenvertrag …

Der Mann, der solche Dinge schrieb und wahrscheinlich auch sagte, war gewiß kein zahmer Biedermeierpoet und ein nicht zu unterschätzender politischer Gegner. Zu einem solchen entwickelte er sich zumal jetzt, in seinem sechsten Jahrzehnt, das ihn, sechsundfünfzigjährig, das Jahr 1848 erleben läßt. Um diese Zeit gibt es in Wien bereits eine verkappte liberale Partei, die sich unter der Kappe zu rühren beginnt. Sie wirbt um Grillparzer, der ihrer Werbung schrittweise nachgibt, obwohl sichtlich widerwillig, weil er als Realpolitiker seinen Gegner besser kennt und richtiger beurteilt als die theoretisierenden Schwarmgeister vom Juridisch-Politischen Leseverein. Den hat Metternich selbst großgezogen in einer seiner liberalen Anwandlungen, um dann in anderer Richtung desto reaktionärer sein zu können, oder wie Grillparzer es epigrammatisch zugespitzt ausdrückt: Er gab den Barrabas frei, um Christus kreuzigen zu können. Im gleichen Geiste wirft er als ein unversöhnter und unversöhnlicher Gegner dem Staatskanzler auch vor, daß dieser die Wiener Akademie der Wissenschaften nur ins Leben gerufen habe, um von den Roheitsexzessen des galizischen Bauernaufstandes abzulenken und die öffentliche Aufmerksamkeit in anderer Richtung zu beschäftigen. Immerhin gibt er, wenn auch sichtlich ungern, zu, daß Metternich nach dem Tode des Kaisers Franz in dem aus ihm, dem Erzherzog Ludwig – in Vertretung des schwachsinnigen Kaisers Ferdinand – und dem Grafen Kolowrat bestehenden Regentschaftsrat das eigentlich liberale Element vertrat. Nur in der Frage der Zensur weicht er keinen Schritt zurück trotz dem zunehmenden Andrängen der Literatur und eben darum wird die Akademie gegründet, um die besten Kräfte des vaterländischen Schrifttums auf die Seite der Regierung herüberzuziehen. Neben den reaktionären Dichtern Zedlitz und Halm und dem kirchlichen Würdenträger Pyrker sieht sich auch Grillparzer zum Mitglied dieser Akademie ernannt. Als Staatsbeamter, der er ist, außerstande, die Ernennung abzulehnen, nimmt er sie schnaubend an.

Das war 1847 und ein Jahr später fällt Metternich; fällt, nicht weil ihn das Volk verjagt, sondern weil die klerikale Hofpartei, verkörpert in der intriganten Erzherzogin Sophie, der Mutter des nachmaligen Kaisers Franz Joseph, ihn durch das Volk verjagen läßt; fällt, wie einige Jahrzehnte später Bismarck fiel. Und wieder ist es der scharfblickende Politiker Grillparzer, der in seinen »Erinnerungen an das Jahr 1848« als erster diese Machenschaften durchschaut und – bedauert. Metternich, sagt er, wäre der einzige gewesen, um die Ausartungen der Revolution einzudämmen, die am Ende doch nur einer alle ihre Errungenschaften wegschwemmenden Reaktion zustatten kamen.

*

Was Grillparzer der 48er Revolution von Haus aus verübelt, ist, daß so viele mittelmäßige Schriftsteller im Vordergrunde stehen. Alles, nur kein »Kollege« im Sinne eines wechselseitigen Sichgeltenlassens, hat er schon vor zehn Jahren dem Kollegen Bauernfeld abgelehnt, in der Frage der Einführung der Theatertantieme Arm in Arm mit ihm vorzugehen, und hat sich später nur widerwillig dazu herbeigelassen, in geordneter Schlachtreihe gesträubter Federstiele Milderungen der Zensur zu erzwingen, die, wie er richtig voraussah, nicht durchzusetzen waren. Jetzt aber auch noch mit diesen zweckbedachten Schwarmgeistern, diesen »schlechten Schriftstellern«, auf die Barrikade zu steigen, das war ihm trotz seinerzeitiger Geneigtheit, sich für die Sache der Freiheit totschießen zu lassen, denn doch zu viel. Er war an einen anderen literarischen Umgang gewöhnt, wenn er, der einsame Leser, mit Shakespeare schlafen ging und mit Lope de Vega aufstand, und hielt an dem Grundsatz einer aristokratischen Auswahl in allen Lebenslagen fest. Sicher spielte dabei auch ein gewisser Hochmut mit, der, so berechtigt er in seinem Falle war, doch die Tatsache außer Betracht läßt, daß eine Armee nicht aus lauter Generälen bestehen kann und daß es am Ende doch der »gemeine Mann« ist, der die Schlacht entscheidet. Veranlagung und Erziehung, die Erziehung durch den asozialen österreichischen Klassenstaat, mögen zusammengewirkt haben, um diese auf einem mangelnden Zusammengehörigkeitsgefühl beruhende Haltung herzustellen. Als junger Mensch notiert er einmal, daß der und jener ein wünschenswerter Verkehr für ihn wäre, »wenn es mir um Verkehr überhaupt zu tun wäre«. Wer dürfte das inmitten einer Freiheitsbewegung sagen?

Auch Grillparzer darf es nicht. Seine Haltung beim Anbruch des Völkerfrühlings, die eher eine abmahnende als eine beherzt mitgehende war, läßt sich schwer rechtfertigen, doch wäre es ganz verfehlt, sie mit einem Abgleiten in die Reaktion begründen zu wollen. Es fehlte ihm in keinem Augenblick an Mut, auch nicht an dem Mut, sich unpopulär zu machen. Andere, verwickeltere Gründe waren maßgebend, wenn er am 13. März im Wiener Staatsarchiv Notizen machte, während in der benachbarten Herrengasse bereits geschossen wurde, was er selbst verbrieft. Man denkt an Goethes Eintragung am Tage der Schlacht bei Leipzig: »Chinesische Lyrik betrieben.«

Welche waren diese Gründe? Sie auszuforschen dürfte um so aufschlußreicher sein, als sein Verhalten in diesen schicksalhaften Tagen in schroffem Gegensatz zu seinem schriftlichen Bekenntnis zur Revolution von 1830 zu stehen – scheint. Denn schon damals, erinnern wir uns, hat er, seinen Jubel unterbrechend, der eigenen Begeisterung einen Dämpfer aufgesetzt mit dem Satz: »Die ganze Welt wird durch den neuen Umschwung sich erkräftigen, nur Österreich wird daran zerfallen.« Und dann gebraucht er das wilde Bild von den »widersinnig gekuppelten«, auseinandergaloppierenden Pferden. Diese Katastrophe war jetzt, achtzehn Jahre später, in unmittelbare Nähe gerückt. Der Zerfall der Monarchie, des Kaisertums Österreich, in dem er alt geworden war, drohte heran. Den wünschte er unter allen Umständen zu vermeiden. Nicht weil er ein Reaktionär geworden, nur weil er ein Österreicher geblieben war. Der Patriot siegte über den Politiker und der Dichter machte seine unveräußerlichen Rechte geltend. Die Kaiserdramen, die er schon geschrieben hatte und noch zu schreiben gedachte: der »Ottokar«, der »Treue Diener«, der »Bruderzwist in Habsburg«, verlangten nach einem adäquaten Hintergrund. Man stelle sich Shakespeare vor, der in der Abfassung seines »Richard II.« durch eine Revolution unterbrochen wird. Er hätte sich nicht bedingungslos auf die Seite des Volkes gestellt. Milton allerdings hat es getan.

Franz Grillparzer. Lithographie von Josef Kriehuber. 1841.

Wien, Städtische Sammlungen. Bildarchiv der österreichischen Nationalbibliothek.

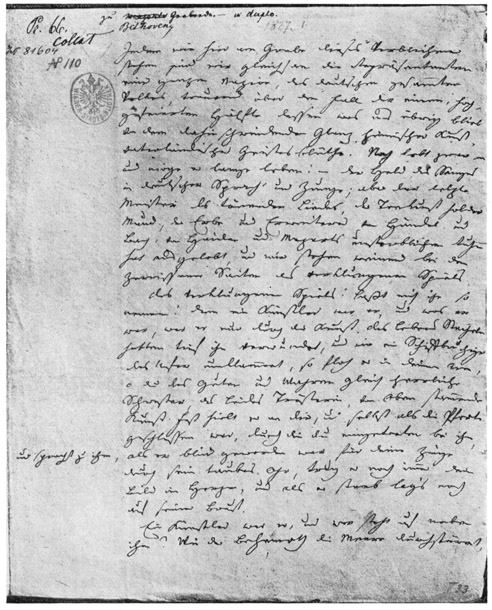

Eigenhändige Abschrift der Grabrede Grillparzers auf Beethoven. 1827.

Wien, Städtische Sammlungen. Bildarchiv der österreichischen Nationalbibliothek.

Milton war kein Dramatiker, wie Grillparzer es war, und hieraus entspringt wohl der für seine Haltung in diesem kritischen Augenblick entscheidende Antrieb. Es ist eine bittere Wahrheit für den Anhänger der Demokratie, aber, wie es scheint, eine unabänderliche, daß unter allen Formen der Dichtung das Drama dem Königtum am nächsten steht und am tiefsten verbunden bleibt. Die Griechen, die die Demokratie erfunden haben, erfanden auch das Drama, aber ihr Drama ist insofern nicht demokratisch, als es die Figur des Königs als des vorzüglichsten Rollenträgers und der eigentlichen dramatischen Kraftquelle von allem Anfang an voraussetzt; es setzt ihn sogar dort voraus, wo es, wie in der »Antigone«, seine Machtentscheidung bekämpft. Was wäre Aischylos, was Sophokles, was Euripides ohne Könige, Königsfrauen, Königstöchter; was Shakespeare, was Molière, was Racine und Corneille; was die großen spanischen Dramatiker, was die großen deutschen, Schiller, Goethe, Kleist, was sogar der revolutionäre Geist eines Lessing? Sultan Saladin in dem erzliberalen »Nathan« ist ein König, und der Prinz von Guastalla in »Emilia Galotti« zumindest ein Prinz, der seine unbegrenzte Macht mißbraucht. Wie überhaupt zu sagen ist, daß das europäische Drama in zweitausend Jahren die Monarchie sogar dort noch anerkennt, wo es sie mit gezücktem Dolch bedroht. Im Augenblick, wo Cäsar auf dem französischen Theater zu herrschen aufhört, tritt ein ebenso unumschränkter Brutus an seine Stelle; aber auch Brutus postuliert Cäsar, wenn auch nur um ihn zu ermorden. Dasselbe ereignete sich hundertundfünfzig Jahre nach der Französischen Revolution in Sowjetrußland. Die Zaren wurden abgetan, aber auf dem sowjetrussischen Theaterzettel regieren sie weiter, als Boris Godunow, als Iwan, als Peter …

Diese figurale, diese thematische Abhängigkeit von der monarchischen Staatsform findet ihre Entsprechung in der Struktur des Dramas selbst. Drama setzt eine Art Hierarchie, Über- und Unterordnung der handelnden Personen schon aus dem Grunde voraus, weil nicht jeder der darin beschäftigten Schauspieler die Hauptrolle spielen kann und weil kein großer Schauspieler – der große Schauspieler ist die Verkörperung des Dramas – jemals auf sein Kronrecht verzichten wird, Hauptrollen zu spielen. Insofern ist jedes dramatische Gebilde schon an und für sich eine Monarchie, selbst wenn der Dichter einen republikanischen Helden wählt und ihn – zum König eines Abends macht. Drama ist etwas Senkrechtes, nicht Waagrechtes; es ist Auf und Ab, nicht Hin und Her. Drama ist Rang, Stand, Steigerung, Sturz – lauter Dinge, die die Ebene der Gleichheit senkrecht kreuzen und somit der Demokratie diametral widersprechen, obwohl die griechische, die Mutter aller Demokratien, wie schon das Wort beweist, sich, im Theater zumindest, ganz gut mit ihnen vertrug. Was zu denken gibt.

Es braucht eine gewisse Überwindung, die man auch Mut nennen kann, im Zeitalter einer heraufdämmernden Weltdemokratie zuzugeben, daß das Drama der Vergangenheit königisch gesinnt war; auch noch das proletarische war es, das, selbst wenn es den König aufs Blutgerüst brachte oder an den Laternenpfahl, ihn von dort herab, von dort oben, noch einen Augenblick lang weiterregieren ließ. Und dies gilt ebenso für die Komödie wie für die Tragödie. Bleibt diese an die Person des Königs gebunden, so das Lustspiel mehr oder weniger an den Hof und, wo der Hof wegfiel, wenigstens an die Gesellschaft, die ihn auf der bürgerlichen Ebene bis zu einem gewissen Grade ersetzt. Und auch dies wieder hat nichts mit serviler Fürstenverhimmelung zu tun. Als es in der römischen Kaiserzeit so weit gekommen war, daß man den Cäsar Augustus zum Gott erklärte, erlosch das Drama, von Zirkusspielen abgelöst. Es erlischt in dem Augenblick, in dem der König aufhört, ein Mensch zu sein oder, anders ausgedrückt, in dem die Monarchie in Faschismus übergeht. Der Faschismus tötet das Drama, weil er die freie Willensentscheidung aufhebt, die es unter allen Umständen voraussetzt. Was dann noch bleibt, sind nur noch Gladiatorenkämpfe und Opern mit rauschartiger Musik und das Ballett. Wo hingegen ein großes Volk über die Monarchie hinausgelangt ist und sie nicht mehr ernst nimmt, wie etwa die Franzosen unter dem dritten Napoleon, liebt es noch immer, sich über die Könige und ihre Schandtaten und Lächerlichkeit wenigstens zu amüsieren. Die letzte große Heiterkeitswelle, die im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts von Europa ausgehend über alle fünf Kontinente hinfegte, entsprang in der Pariser Lustspieloperette von Offenbach und Meilhac und Halévy, in der englischen von Gilbert und Sullivan. Beide machen sich mit cancanierendem Übermut über die vormals mythische Figur des Königs lustig und schneiden Klatschriemen aus seinem Fleisch, ob er nun, wie in »Orpheus in der Unterwelt« Jupiter heißt oder in der »Schönen Helena« Menelaus oder die »Großherzogin von Gerolstein« oder jenseits des Kanals: »Der Mikado«.

Schließlich mag es noch einen anderen Grund gehabt haben, daß Grillparzer im Revolutionsjahr 1848 sich in der Idee zur Monarchie bekannte, an der er in der Wirklichkeit doch sein Leben lang allerhand auszusetzen hatte. Es war nicht nur das große Drama in seiner überkommenen Form, das ihn gefühlsmäßig den Obrigkeitsstaat mit vergoldeter Spitze bejahen ließ, es war auch der Vers, der zu dieser Form des Dramas gehört, wie der Purpur zum Fürstenmantel. Der Vers, der das schöne Wort dem häßlichen und, was noch wichtiger ist, das charakteristische dem konventionellen vorzieht, ist die aristokratische Form einer Verständigung mit dem Leser oder Hörer. Ein guter Vers, was unter Umständen noch mehr ist als ein schöner Vers, erhebt den ihm innewohnenden Gedanken gleichsam in den Adelsstand der Sprache; er macht ihn erblich. Was auch hier nicht ausschließt, daß der Gedanke selbst ein menschheitlich-demokratischer sein kann. Ein solcher Vers ist beispielsweise das Wort der Sophokleischen Antigone: »Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da!« Ein solcher, was Grillparzer über die Habsburger sagt:

Das ist der Fluch von unserm edlen Haus,

Auf halben Wegen und zu halber Tat

Mit halben Mitteln zauderhaft zu streben …

Aber er läßt das im »Bruderzwist« einen Erzherzog sagen, zu dem ihm der Erzherzog Johann, jüngster Bruder des Kaisers Franz, unwissentlich Modell gestanden.

*

Abgesehen davon, daß Grillparzer an jenem denkwürdigen 13. März auf dem Wege ins Staatsarchiv die Studenten ermahnt hatte, nicht zu weit zu gehen – was war sein Beitrag zu dem rasch verregneten österreichischen Völkerfrühling? Ein ziemlich schwungloses Gedicht an die Freiheit und, drei Monate später, ein um so schwungvolleres an den Feldmarschall Radetzky, der in Italien gegen die Aufständischen kämpfte und dem er über die Alpen hinüber die denkwürdigen Worte zurief:

Glück auf, mein Feldherr, führe den Streich

Nicht bloß um des Ruhmes Schimmer!

In deinem Lager ist Österreich,

Wir andern sind einzelne Trümmer.

Das war deutlich, und noch deutlicher war, was auf diesen Paukenschlag folgte: daß in der Armee sich die Nationen vertragen, weil sie unter einem Kommando stehen:

Die Gott als Slav' und Magyaren schuf,

Sie streiten um Worte nicht hämisch;

Sie folgen, ob deutsch auch der Feldherrnruf,

Denn Vorwärts! ist ungrisch und böhmisch.

Dafür, und für die Schlußzeilen:

Im Anschluß von allen liegt der Sieg,

Im Glück eines jeden das Ende.

erhielt der Dichter nicht nur ein ärarisches Dankschreiben des Heerführers, der ihn einen »Barden« nennt und beglückt die Verbrüderung von »Leier und Schwert« feststellt, sondern auch den Leopoldsorden, den ihm der neue reaktionäre Ministerpräsident Fürst Schwarzenberg persönlich im Namen des jungen Kaisers Franz Joseph überbringt. Der hohe Würdenträger mußte zu diesem Zwecke vier Treppen hoch zu ihm hinaufklettern, was der Fürst sich selber höher anrechnete als der Dichter ihm. Orden bedeuteten ihm wenig mit Ausnahme desjenigen, den sein »stiller Kaiser« Rudolf II. im »Bruderzwist« stiftet, den »Orden, innerlich zu tragen«.

Immerhin, der Kronreif hielt Österreich zusammen. Als Franz Joseph ein Sohn geboren wurde, jener Kronprinz Rudolf, der als jämmerlicher Held der Mayerling-Tragödie so traurig-schmählich enden sollte, begrüßt ihn der fünfundsechzigjährige Grillparzer, der auch schon als Dreißigjähriger an den Ereignissen im Kaiserhaus poetischen Anteil genommen, mit einem Gedicht, in dem er auch als Politiker die Summe der Achtundvierziger Revolution im österreichischen Sinne zieht. Es ist von einem durch die Jahrhunderte summenden Gemütston getragen, wie die Volkshymne Haydns, der es nachklingt:

Als ich noch ein Knabe war,

Rein und ohne Falte,

Klang das Lied mir wunderbar,

Jenes »Gott erhalte!«

Selbst in Mitte der Gefahr,

Vom Getös' umrungen,

Hört' ich's weit entfernt, doch klar,

Wie von Engelszungen.

Und nun müd' und wegeskrank,

Alt, doch auch der Alte,

Sprech' ich Hoffnung aus und Dank

Durch das »Gott erhalte!«.

Aber zur selben Zeit tobt er in Vers und Prosa gegen das Konkordat, das die Reaktion krönen sollte und gegen seinen Willen krönte. Erst die verlorene Schlacht bei Königgrätz, die dem Liberalismus in Österreich einen Weg bahnte, führte zu seiner Rückgängigmachung, und wieder sehen wir den Politiker, Farbe bekennend, an diesem Staatsakt beteiligt. Siebenundsiebzigjährig, lahm und halb blind, schleppt er sich noch einmal ins Herrenhaus, dessen Mitglied er mittlerweile geworden war, und stimmt für die Aufhebung des Konkordats. Es geschah bei diesem Anlaß, daß den politisch Ungeschulten ein Neugieriger, der wahrscheinlich nur seine Stücke kannte, halb scherzhaft fragte, wie er es denn nun eigentlich bei den Abstimmungen halte. »Oh, das ist ganz einfach!« antwortete der alte Josephiner: »Wenn ich seh', daß der Fürst Windischgrätz aufsteht, bleib' ich sitzen, und wenn er sitzen bleibt, steh' ich auf!«

Ein Demokrat? Es wäre übertrieben, ihn so zu nennen. Aber vielleicht war er das, was man in freisinnigen österreichischen Adelskreisen einen Feudaldemokraten nennt. Als solcher setzt er seinem Volk den Vers ins Stammbuch:

Bleib du das Land, das stets du warst,

Nur Morgen, wie sonst Abend,

Die Unschuld, die du noch bewahrst,

Am heitern Sinn erlabend.

Denn, was der Mensch erdacht, erfand,

Als Höchstes wird er finden:

Gesund natürlichen Verstand

Und richtiges Empfinden.

Doch eben dieses richtige Empfinden, das man im Französischen sureté du goût, aber auch bon sens nennt, ließ ihn gegen jede Art gestaltloser Gleichmacherei sich aussprechen, über die er den Kaiser Rudolf II. im »Bruderzwist« am Schluß einer längeren Tirade sein vernichtendes Urteil fällen läßt:

Und alles gleich? Ei, ja, weil alles niedrig.

Seine Feinde im Reich, die sich auf ihren Freisinn etwas zugute taten, nannten das »servil«, ja im Falle des »Treuen Dieners« nannten sie es geradezu »hündisch«. Welch ein nicht ganz unabsichtliches Mißverständnis! Der angeblich so undemokratische Österreicher des neunzehnten Jahrhunderts, das der Faschismus das dümmste aller Jahrhunderte nannte, war in Wahrheit ungleich demokratischer als der Reichsdeutsche des zwanzigsten, und noch der kaisertreue Österreicher ging einen unvergleichlich aufrechteren Gang, wenn er sich zu seiner angestammten Herrscherfamilie bekannte, als die Heil-Hitler-Mordbuben, wenn sie in Dachau zwei habsburgische Prinzen zum Latrinenfegen verwandten, wie dies anno 1938 unter den Augen des Verfassers geschehen ist.

Der Weg der neueren Bildung geht

Von Humanität

Über die Nationalität

Zur Bestialität.

Der alte Seher hat es vorausgesehen.

*

Grillparzers Urteil über die Achtundvierziger Revolution ist nicht in einer Meinungsäußerung aufbewahrt, sondern in einer Szene, die der Theaterdichter auf der Straße für sein Tagebuch einfängt. Drei halbwüchsige Knaben spielen Revolution. Sie balgen sich redlich, der eine wird zurückgedrängt, der andere schwingt den Arm hoch, wobei ein großes Loch in seiner Jacke sichtbar wird. Das gibt den Ausschlag. »Du!« ruft der tätlich Bedrohte, auf die Blöße seines Gegners deutend, dem danebenstehenden Dritten lustig zu: »Der hat die Freiheit unter der Achsel!« Und die drei sich balgenden Volksgenossen brechen in ein wienerisches Gelächter aus. Was der Dichter vermutlich nur deshalb unerwähnt läßt, weil er den Anschein vermeiden will, daß er sich über die Revolution lustig macht. Aber die Grundfrage aller Revolutionen: »Umsturz – und was dann?« beschäftigte ihn und mahnte zur Besonnenheit.