|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»… Und nennst dich glücklich?

Und mußt doch schwimmen durch das wilde Meer,

wo jede Spanne Tod …«

(Hero)

Das dritte Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts, Grillparzers vierte Lebensdekade, war sein eigentliches Liebeszeitalter. Mit der in Versform festgehaltenen »Trennung« von der viel zu schönen und nichts als schönen Marie Daffinger, wie sie nach ihrer Verheiratung heißt, nimmt der Sechsunddreißigjährige, aufrichtig genug, von »dem letzten wohltuenden Lebensgefühl« im Tagebuch für immer Abschied. Vom Don Juan, der ihm und den ihn begünstigenden Frauen zuweilen gefährlich geworden war, bleibt ihm nichts als seine Heiratsscheu, die allerdings eine nachhaltige war. Der Frauenfreund freilich überlebt den Liebhaber und gewinnt an Wert und Würde, je selbstloser er sich in den reizenden Gegenstand seiner Studien vertieft. Ist es nicht merkwürdig und höchst aufschlußreich, daß die meisten Stücke Grillparzers sich schon im Titel zur Frau bekennen? Sein erstes ist »Blanka«, sein letztes, sechzig Jahre später, das herrliche »Esther«-Fragment. Dazwischen: Ahnfrau, Sappho, Hero (»Des Meeres und der Liebe Wellen«), Medea, Jüdin von Toledo, Libussa – lauter Frauennamen. Auch haben die Frauen dem sonst so spröden Manne übers Grab hinaus diese Vorliebe vergolten und sein Verständnis erwidert. Österreich hat nicht immer gewußt, was es an diesem Dichter besaß, Deutschland nie; die Frauen immer. Die Mutter, nicht der Vater war es, die den Verfasser dieser Studie zuerst auf Grillparzer hinwies; ihr hatte er, zwanzig Jahre nach Grillparzers Tode, das Konfirmationsgeschenk der Sämtlichen Werke zu danken, in die sich dauernd zu versenken ihm immer mehr Bedürfnis wurde.

Wie die jünglingshafte Erotik des frauensüchtigen Dichters eine doppelgeartete war – von »Busenliebe« und »Seelenliebe« sprach der Knabe –, so ist es auch ein Doppelabschied, den er von der Liebe nimmt. Er vollzieht sich in zwei Stücken. Das eine ist der »Treue Diener seines Herrn«; das andere heißt »Des Meeres und der Liebe Wellen«. In jenem ist es die Figur des donjuanesken Herzogs Otto von Meran, die er von sich weggestaltet, in diesem singt er die schuldig-unschuldige Geschichte von Hero und Leander, die wie ein deutsches Volkslied anmutet in griechischem Gewande. In diesem lieblichsten seiner großen Stücke ist alles gesagt, was über das Naturereignis einer großen Liebe gesagt werden kann, und mit der Gebärde des Abschiednehmenden ein für allemal gesagt. Mit Shakespeares »Romeo und Julia« und Racines »Phädra« gehört dieses melodische Trauerspiel zu den schönsten dramatischen Liebesgedichten aller Zeiten. So österreichisch, wie die beiden anderen Meisterwerke französisch und englisch sind, läßt es, auf das Leben seines Schöpfers bezogen, recht wohl erraten, warum die Frauen dem jetzt in dritter Person von ihnen Abschiednehmenden so gut waren und warum sie dem spröden Liebhaber vom anderen Ufer so viel Leiden so wenig nachtrugen: sie schätzten an ihm, daß er etwas mehr von ihnen wußte, als ihnen selbst bekannt war. Ein halbes Jahrhundert mußte vergehen und ein anderer großer Dramatiker: Ibsen – auch er kein Troubadour! – mußte kommen, um, »Gerichtstag haltend über das eigene Ich«, es ihm in diesem Punkte gleichzutun.

Ein passiver Don Juan auch des dramatischen Gewerbes, war Grillparzer weniger darauf aus, einen schönen Stoff zu finden, als sich von schönen Stoffen finden zu lassen. So war es mit »Sappho« und »Medea« gewesen, so mit dem »Traum ein Leben« – aus einer kleinen Novelle von Voltaire: »Le blanc et le noir« entstanden – und so ist es jetzt mit dem »Treuen Diener seines Herrn«. Die Kaiserin von Österreich, vierte Gemahlin des unermüdlichen Ehemannes Kaiser Franz, soll in Preßburg, wie es die ungarische Verfassung vorsieht, zur Königin von Ungarn gekrönt werden. Da muß ein Fest stattfinden und ein Fest verlangt nach einem Festspiel. Wer soll es schreiben? Der Obersthofmeister der Kaiserin, Graf Moritz Dietrichstein, hinter dem wahrscheinlich der treue, auch für seine Familie immer so ehrgeizige Vetter Paumgartten steht, denkt an Grillparzer. Der patriotische »Ottokar«, eben erst – 1825 – aufgeführt, mag ihn empfohlen haben. Er setzt sich mit dem Dichter in Verbindung, der nicht Nein sagt. Hat er doch, noch vom Campo Vaccino her, einiges gutzumachen bei Hof. Er vertieft sich in die lateinischen Quellen, die ihm zum Teil noch vom »Ottokar« her bekannt sind, und stößt dabei auf die halb sagenhafte Geschichte von Bancban, dem treuen Diener. Ein rechtlicher Mann, in Abwesenheit des Königs von diesem zum Reichsverweser bestellt, erfährt Bancban von einem Treubruch seiner jungen Frau mit einem Herrn vom Hofe, Schwager des Königs. Alles nimmt die Partei des betrogenen Ehemanns, nur er selbst nicht. Nähme er sie, so wäre ein Bürgerkrieg unvermeidlich; um ihn zu verhüten, verhilft der treue Bancban dem Verführer seiner Frau schließlich zur Flucht und rettet dergestalt die Monarchie. Ist das ein höfischer Vorwurf? Nicht nach höfischen Begriffen. Grillparzer ist klug genug, dies im voraus zu wissen. Er sagt dem Grafen Dietrichstein ab. Das Festspiel schreibt der »höchst subordinierte« Wiener Volksstückdichter Meisl zur allerhöchsten Zufriedenheit der Majestäten, und Grillparzer schreibt den »Treuen Diener« – nicht für den Hof, sondern für sich.

Was den Dichter an dem Charakter des Bancban reizt, ihn zum Titelhelden – Titelheld mit der Frau im Hintergrund – zu erheben, ist, was er selbst die »Tragödie der Loyalität« nennt und was vielleicht noch besser ganz unpathetisch als die Tragikomödie der Anständigkeit zu bezeichnen wäre. Denn das ist der ganz unheroische, ja beinahe etwas lächerliche Bancban im Grunde: ein anständiger Mensch, dem vom Schicksal so viel zugemutet wird, daß er darüber notgedrungen zum Helden wird. Wie ihn Grillparzer sieht und mit einem freundlichen Seitenblick auf die österreichische Beamtenwelt darstellt, ist er ein antiker Charakter im Bürorock eines österreichischen Hofrats. Die Figur, die er ihm kontrapunktisch gegenüberstellt, ist der blendende Herzog Otto von Meran, ein antiker Charakter auch er, ein Tarquinius, aber ein Tarquinius aus Genäschigkeit, der Lukrezia gar nicht liebt oder höchstens nur darum liebt, weil er sie nicht haben kann und soll. Diese Lukrezia aber ist Erny, die, durch eine Art Vaterkomplex an den viel zu alten Mann gebunden – er ist tatsächlich ein Vermächtnis ihres Vaters, dessen Jugendfreund er war –, ihn um jeden Preis lieben möchte, aber nicht kann, wie sie ihn auch, in den schönen Herzog verliebt, von Herzen gern betrügen möchte, aber es schließlich doch nicht übers Herz bringt, worauf sie, eine lieblich »sophisticated« Lukrezia, sich ein Messer ins Herz rennt; auch sie eine Figur, die um ein Jahrhundert zu früh dichterisch zur Welt kam. Wir verstehen ihr naturhaftes Glücksverlangen heute besser als man es vor hundert Jahren verstand, und schätzen eben darum ihren moralischen Kampf nur um so höher ein. Sie stirbt wie Lessings Emilia Galotti, um nicht der Verführung zu erliegen. Nur daß man ihr glaubt, woran man bei Lessing zweifelt. Höchste Probe auf die Lebensfähigkeit einer Figur: daß man sogar ihr Absurdes verständlich findet.

Das gleiche gilt von Bancban, dem bis zur Lächerlichkeit schlichten »Treuen Diener«. Wäre er von Corneille, was er recht wohl hätte sein können, so hätte ihn sein Dichter sicherlich heroisch sterben lassen. Grillparzer läßt ihn unheroisch leben; das Heldische an seinem Helden ist ja, daß er sich so unheldisch benimmt; so wird er zur Legende. Bancban macht Geschichte ohne, wie man in Wien sagt, »Geschichten zu machen«. Das ist das österreichische an dieser Gestalt, bei der man, wenn man sich liebevoll in ihre Wesenszüge versenkt, ebensowohl an Dostojewskis »Idiot« denken mag wie an einen christlichen Heiligen, den sein Altruismus unsterblich machte.

Was Grillparzer in beiden Fällen, bei Erny wie bei Bancban, anzog, war das Charakterproblem. Das ist freilich nicht neu; denn Charaktere zu zeichnen ist die halbe Kunst des Dramatikers, sie an einer geschickt verstrickten Fabel zu entwickeln ihre andere Hälfte. Der Unterschied ist nur, daß in Grillparzers bisherigen Stücken, bis zum »Ottokar«, die Fabel die Charaktere trug, wohingegen jetzt die Fabel sich aus den Charakteren ergibt. Ihnen menschenkennerisch nachzuspüren erscheint ihm jetzt wichtiger als das von der »Ahnfrau« bis zur »Medea« behandelte Liebesproblem. So stellt er den Liebhaber einstweilen zur Verfügung und geht mit Lust ins Charakterfach über, wie die Schauspieler sagen, wenn der nicht mehr ganz jugendliche Liebhaber diesen anderen, ernsteren Weg einschlägt. Wehe dem Mimen, der, von Romeo zu Hamlet aufwärtssteigend, seinen Weg verfehlt. Im anderen Falle entfaltet sich vor ihm eine abwechslungsreiche, immer mehr sich weitende Landschaft.

Das ist der Fall Grillparzers, der schon als Liebhaber ein Charakteristiker war. Er war es, weil er, nebst seiner poetischen Fähigkeit, das Geheimnis aller Charakterkunde besaß: den eigenen, unzweideutigen Charakter, der ihm in jedem Falle als untrüglicher Maßstab dient. Nur wer ein Charakter ist, kann Charaktere bilden, und nur im Maße, als er es ist. Das wissen freilich nur wenige unter den vielen, die sich um diese Kunst bemühen. Sie glauben, daß man Charakter improvisieren könne, vom eigenen angefangen; wobei sie, indem sie sich's leicht machen, ihr Ziel verfehlen. Grillparzer, der sich's ein Leben lang schwer machte, kann sich's jetzt, auf der Höhe seiner Meisterschaft, sogar leisten, mit Charakteren nur zu spielen. Diese seine Freude am Spiel teilt sich dem Zuschauer mit als eine Art Lustspielvergnügen mitten im Trauerspiel. Wie köstlich ist Bancban gleich in der ersten Szene eingeführt, wenn er sich beim Morgengrauen für den Staatsrat ankleidet, während gleichzeitig Herzog Otto und seine Kumpane seiner schönen Frau ein wohlgelauntes Ständchen bringen. Sie tun es mit absichtlichem Lärmen, um den alten Mann zu hänseln, und da er ihnen nicht den Gefallen erweist, die Herausforderung zur Kenntnis zu nehmen, werfen sie schließlich unter immer stärker und frecher werdenden Ho-ho-Rufen Sand und Steine gegen das verschlossene Fenster. Und wie verhält sich der nicht nur im Ministerrat weise Bancban zu dieser Unverschämtheit? »Macht das Fenster auf!« sagt er zu seinen Dienern: »Die Scheiben kosten Geld!« Und gleich darauf, indem er den von unten heraufdringenden Musikklängen einer spöttisch angestimmten Serenade lauscht: »Der Mittlere singt falsch und hält nicht Takt!« Das könnte auch Anatole Frances Professor Bergeret in gleicher Lage sagen, es ist ein geistreich komödienhafter Zug. Was Bergeret nicht sagen könnte, weil seinem Dichter neben dem Gemeingefühl, das er hat, die Gabe abgeht, Gefühl auszudrücken, das er nicht hat, ist, was Bancban, ein paar Akte später, an der Leiche seiner »ruschligen« Lukrezia sagt, von der er, den Staat gerettet, für immer Abschied nimmt:

»… Sie ist,

Wo Gott sie hat und hat sie ach! so lieb,

Daß er sie nimmer läßt, o nimmer! Nie!«

In diesem aufschluchzenden »und hat sie ach! so lieb!«, in diesem perlenden »daß er sie nimmer läßt, o nimmer, nie!« ist eine Träne ein Vers geworden.

Wie genial ist auch Bancbans Gegenspieler, der schöne, frauenverderberische Herzog Otto von Meran charakterisiert, der zügellose habsburgische Don Juan. Denn das ist er offensichtlich, ein Habsburger von der schlimmen Sorte, wie sie bis zuletzt im Erzhaus vertreten war seit Don Juan d'Austria, der ja auch ein halber, nämlich spanischer Habsburger war; man braucht aus der Tatsache, daß nicht alle Habsburger Don Juans waren, nicht den überloyalen Schluß ziehen, daß nicht der eine oder der andere unter den Erzherzogen es war – den zu ziehen auch Grillparzer ablehnte. Was, wie wir sehen werden, seine Folgen hatte.

Otto ist ein von Frauengunst übersättigter Frauenmann, der, wenn er nicht gerade balzt, eine im Grunde üble Meinung von den Frauen im allgemeinen hat und äußert. Es ist ja die Art des an die Mehrzahl verhafteten Don Juan, daß er von den Frauen im allgemeinen spricht, und das tut auch Herzog Otto, wenn er, an ihrer taubenhaften Sanftmut zweifelnd, von ihnen sagt, sie hätten mit den Tauben … »nur ein's gemein: die ew'ge Glut!« So sagte ja auch einmal der jetzt mit sich selbst abrechnende Grillparzer zu Beethoven, geringschätzig über die »Weiber« sprechend, daß »die Leiber unter ihnen keine Geister und die Geister unter ihnen keine Leiber sind!« Trotzdem war auch er ein Frauenmann, der mit dem Wiener Witzbold das weibliche Geschlecht mit den Worten abtun konnte: »Die Frauen sind mir Luft! Und ohne Luft kann ich nicht leben!« Der Weiberhasser ist im Grunde ein Weibernarr, der es als solcher in Männergesellschaft nicht lange aushält und, wenn dazu gezwungen, sich bis zum Unglücklichsein langweilt, woran man seinesgleichen erkennt. Grillparzer weiß das aus eigener Erfahrung und formt daraus einen charakteristischen Zug, wenn er seinen Herzog Otto, seine Frauenjägerei für einen Augenblick unterbrechend, den versammelten Staatsrat mit dem Ausruf betreten läßt:

»Wie, keine Frauen hier? Nur Bärte, Bärte!«

Welch ein Zug genialster Charakteristik! Der ganze Mann, mit seiner Leichtfertigkeit, seinem Übermut, aber auch seiner lebensgefährlichen Liebenswürdigkeit steht vor uns. »Ein Meisterwerk der Charakteristik« nennt mit Recht der Grillparzergelehrte August Sauer den »Treuen Diener«.

Meisterhaft ist auch die Technik des »Treuen Dieners«, die zu analysieren ein ganzes Buch vonnöten wäre. Es genüge, einen jener Züge hervorzuheben, an denen man eine Meisterhand erkennt. Der Herzog, von Erny abgewiesen, rast wie ein Irrsinniger. Er schließt sich in sein Zimmer ein, er brüllt, er tobt, er wälzt sich auf seinem Lager und verweigert Speise und Trank. Da ihm ein Diener eine heilsame Arznei aufdrängen will, wirft er seinen Dolch nach ihm, der »daumtief« in der Wandverkleidung steckenbleibt. Das wird der Königin, seiner Schwester, berichtet, die, schwesterlich in den schönen Wildling verliebt, sein guter Engel ist. Ein Charakterporträt ersten Ranges auch diese Schwester, die alle schlechten Eigenschaften ihres Bruders: seine Herrschsucht, seinen Trotz, seinen Stolz, seinen räuberischen Schönheitssinn auf Kosten eines kleinbürgerlichen Tugendbegriffs, wie ihn der lächerliche Bancban auch in ihren Augen vertritt, mit ihm teilt, aber alles dies von Liebe bewacht, so daß seine Schwächen bei ihr zu Vorzügen werden, was bei Geschwistern vorkommt. So, als die liebende Schwester, die den Entarteten bis zuletzt verteidigt, eilt sie zu ihm und läßt sich, um ihn zu beschwichtigen, überreden, ihm ein von ihr hinter der Türe bewachtes Stelldichein mit Erny in seinem Zimmer zu vermitteln. Eine kühne Szene, bei der der Verführer um jeden Preis alle seine Künste spielen läßt und ebendadurch ihre tugendhafte Abwehr stärkt, bis die Bedrängte zuletzt, wie Lukrezia, sich ersticht. Aber woher nimmt die auf diese Begegnung Unvorbereitete in aller Eile den hiezu erforderlichen Dolch? Nun, er steckt ja »daumtief« neben der gegen die Wand Gedrängten in der Wand; sie braucht ihn nur an sich zu reißen! Das ist große Technik.

Diese »scène à faire« – im Sinne der Spanier wie der Franzosen – entschied bei der Erstaufführung den stürmischen Erfolg des neuen Stückes am Burgtheater. Es ist ganz gut, merkt der zur Meisterschaft Herangereifte in seinem Tagebuch an, wenn das Publikum sieht, daß auch der Dichter, wo es darauf ankommt, sich auf die Mache versteht. Es mag daraus lernen, daß, wo er sie scheinbar vernachlässigt, es nicht aus Unvermögen, sondern aus Absicht geschieht.

*

Merkwürdig wie dieses spanisch bunte, scheinbar wilde Stück, das in kühner Farbengebung das nüchtern-einfarbige Thema bürgerlicher Pflichttreue abhandelt – merkwürdig wie seine auf die Schule des großen spanischen Theaters zurückdeutende dramatische Manier, ist auch das Schicksal, das ihm die trotz alledem noch immer spanischen Habsburger in Wien bereiten. Man hat von Kaiser Franz gesagt, daß er nur ein zum Kaiser vorgerückter Hofrat war. Das war er, und in dieser seiner Eigenschaft hätte ihn der Hofrat im Bürorock, der in dieser Haupt- und Staatsaktion steckt, eigentlich ansprechen müssen; was er auch tat. Allein er war auch ein Habsburger; Karl der Fünfte und die Ferdinande der Gegenreformation waren gleichfalls von der Familie und lebten in seiner Blutsmischung weiter. Worauf er sich am Tage nach der Erstaufführung besann.

Der Kaiser hatte dem Premierenabend beigewohnt. Er klatschte Beifall, und als der Dichter nach dem dritten Akt nicht, wie sonst üblich, vor dem Vorhang erschien, um zu danken, ließ er ihm nach dem vierten sagen, er möge nur herauskommen. Das war ein Befehl, dem der Staatsbeamte Grillparzer trotz der stillen Wut, die er seit der »Medea« auf das Wiener Publikum hatte, gehorchen mußte. Übrigens hatte dasselbe Wiener Publikum schon vorher, aller höfischen Etikette zu Trotz, den ganzen Zwischenakt hindurch weitergeklatscht und nach dem Dichter gerufen. Der »gute Kaiser Franz«, wie die Wiener die eine Hälfte seines Wesens nannten, sah freundlich durch die Finger und ließ die Ungebühr geschehen.

Doch über Nacht erwachte im österreichischen Franz der spanische Ferdinand. Beim Morgenvortrag sagte er seinem Polizeiminister Sedlnitzky etwas ins Ohr, der gleich darauf den Staatsbeamten Grillparzer zu sich ins Büro bestellte. Der Kaiser, teilte er dem erfolggekrönten Autor mit, hätte derartiges Gefallen an seinem Stücke gefunden, daß er es ganz allein, unter Ausschluß jeder wie immer gearteten Öffentlichkeit, in der Originalhandschrift zu besitzen wünsche. Grillparzer möge seine Entschädigungsansprüche bekanntgeben und nicht zu ängstlich bemessen. Der bestürzte Dichter macht, nach Worten tastend, den bescheidenen Einwand, ob es denn statthaft wäre, den Lebensfaden eines nachweisbar erfolgreichen Bühnenwerkes derart vorzeitig abzuschneiden? Worauf Graf Sedlnitzky gelassen erwidert, das »Ob« stünde nicht in Frage, nur das »Wie« mit Grillparzer zu besprechen, wäre seine, Sedlnitzkys, Aufgabe. Grillparzer möge eine »Eingabe« machen, wie man das im österreichischen Beamtenjargon nennt. Und, wie gesagt, nicht zu bescheiden: nicht zu bescheiden. »Die mildeste Form der Tyrannei«, nennt es der Dichter in seinem Rechenschaftsbericht für die Nachwelt.

Grillparzer, der ein ausgezeichneter Konzeptspraktikant in eigener Sache war, konzipiert eine Eingabe, in der sich Freimut und Verschlagenheit auf das gewissenhafteste verschränken. Vor allem sucht er, Seiner Majestät – denn an den Kaiser wendet er sich, indem er an Sedlnitzky schreibt – die Sache schonend auszureden und sich für den Fall, daß es dabei bleibt, eine Rückzugslinie zu sichern. Bei der im Theater bestehenden Gepflogenheit, Abschriften eines neuen Stückes zu nehmen und »in Umlauf zu bringen«, könne er für das mögliche Vorhandensein solcher ihm unbekannt gebliebener Kopien nicht verantwortlich gemacht werden. Dies um so weniger, als bereits einige Theater angefragt hätten: »Hamburg, Hannover, Pesth«, die auf die Aufführung »drängen« … Übrigens bedingt er sich für alle Fälle auch das Recht, selbst eine Abschrift seines Stückes, »wie nur recht und billig«, in Verwahrung zu behalten. Sollte aber der Kaiser trotz alledem auf seinem Wunsche bestehen und ihn zu entschädigen wünschen für etwas, das »im Grunde unablösbar wäre« – »der Tadel Esaus«, läßt er an dieser Stelle einfließen, »wäre nicht geringer, wenn er seine Erstgeburt statt für ein Linsengericht für Tonnen Goldes verkauft hätte« –, so fühlt er sich verpflichtet, den Ertrag seines Stückes schätzungsweise wie folgt zu beziffern: 2400 Gulden für zwei Auflagen des gedruckten Buches, wie sie ihm Wallishauser auch für die »Sappho« und die »Medea« bezahlt hätte, und 100 Reichstaler für den Entgang der Aufführungen in Deutschland. Die zuletzt genannte, lächerlich geringfügige Ziffer beweist neuerdings, auf wie wenig Liebe und Verständnis jenseits der schwarzgelben Grenzpfähle Grillparzer selbst rechnen zu können glaubte und wie sehr, wie ausschließlich er sich als Österreicher fühlte. Dabei findet er die Gesamtsumme, die er schließlich herauskünstelt, es sind alles in allem armselige dreitausend Gulden, fast ungebührlich hoch, wie aus der Bemerkung in seinem Tagebuch hervorgeht, daß er sie nur »auf die bekannte Sparsamkeit Seiner Majestät vertrauend« genannt hätte.

Katharina Fröhlich, Aquarell von Anton Hähnisch. 1838.

Wien, Städtische Sammlungen.

Sedlnitzky nimmt die Eingabe gnädig entgegen; die Entschädigungsansprüche scheinen ihm »mäßig«. Doch scheint schließlich die bekannte Sparsamkeit des Kaisers die Oberhand behalten zu haben, denn das allerhöchste Plazet läßt auf sich warten und am Ende schläft der ganze Handel ein. Grillparzers Meisterwerk wird schandenhalber noch ein paarmal gespielt, dann läßt man es, ohne Entschädigung, sachte verschwinden. Noch größer als der materielle Entgang ist die moralische Schwächung, die der empfindliche Dichter bei diesem neuerlichen Zusammenstoß mit dem Hof erleidet. Seine Verstimmung überträgt sich auf die im Erscheinen begriffene Buchausgabe seines herrlichen Gedichts, von dem ein Widmungsexemplar an Goethe zu senden er sich in Weimar vorgenommen hatte. Wer weiß, ob es Seiner Exzellenz gefallen würde, denkt er wohl jetzt und unterläßt die Widmung. Auch der Brief, den er ihm hatte schreiben wollen und der sich aus der Sendung seines Werkes fast zwangsläufig ergeben hätte, unterbleibt. Der achtzigjährige Goethe vermißt ihn nicht, er hat den Besuch des jungen Mannes aus Wien längst vergessen und weder von seiner weiteren Produktion etwas erfahren noch von seiner herrlichen Grabrede für Beethoven, die so pietätvoll und oratorisch meisterhaft mit einer Anrufung Goethes, als der anderen Hälfte des deutschen Kulturbesitzes, begann. Der große Anschütz hat sie mit Burgtheaterbetonung unter freiem Himmel erschütternd zum Vortrag gebracht, aber wer ist dieser Anschütz, wer dieser Herr Grillparzer? Und wenn er Jemand oder Etwas ist, warum hat er nichts mehr von sich hören lassen, seitdem man ihn, vor Jahren schon, mit unbedankt gebliebener, vielleicht sogar etwas übertriebener Freundlichkeit empfing?

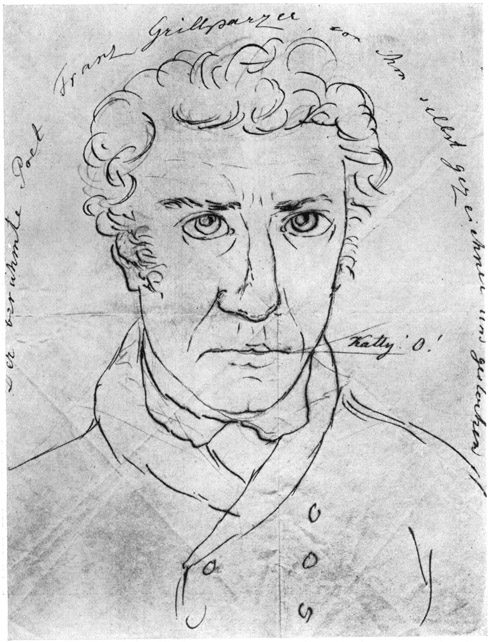

Scherzhaftes Selbstbildnis Grillparzers. Zeichnung.

Wien, Städtische Sammlungen. Bildarchiv der österreichischen Nationalbibliothek.

Drei Jahre später stirbt Goethe. Der Weg nach Weimar und damit der Anschluß an die große klassische Periode deutscher Dichtung blieb Grillparzer endgültig verschüttet. Höfische Rücksichten, dynastische Bedenken hatten dieses Kunststück zuwege gebracht. Das Bitterste ist dabei, daß die deutsche maßgebende Kritik oder doch, vorsichtiger ausgedrückt, die in Deutschland maßgebende, Grillparzers Werk, das ihn so viel gekostet hat und ihm so wenig eintrug, »servil« nannte, wobei man die Figur des Herzogs Otto und den Vers, der ihn unter Anklage stellt: »Unsittlichkeit, du allgefräß'ger Krebs!« strafbar oberflächlich außer Betracht ließ. Fünfzig Jahre später, gegen Ende des Jahrhunderts, als der kaisertreue Servilismus im wilhelminischen Deutschland in hohem Flor stand, ging Karl Frenzel, das kritische Orakel Norddeutschlands, noch einen Schritt weiter, indem er den einzig auf das öffentliche Wohl bedachten Bancban geradezu einen »Trottel« nennt. Wozu man nur bemerken kann, was der witzige Lichtenberg, auch er ein Norddeutscher, einmal mit den Worten ausdrückt: »Wenn ein Buch und der Kopf eines Lesers zusammenstoßen und es klingt hohl, ist dann immer das Buch schuld?« Wenn Bancban, dann war auch Cato, nicht zu reden von Aristides, ein Trottel.

*

Ist der »Treue Diener« die Tragikomödie der Anständigkeit, so ist das melodische Trauerspiel von Hero und Leander die Tragödie der Liebe auf den ersten Blick. »In den heroischen Zeiten« stellte Goethe in antiker Versform fest: »Folgte Begierde dem Blick, folgte Genuß der Begier!« »Und der Tod dem Genuß!« war alles, was der Trauerspieldichter, den legendären Stoff bearbeitend, aus eigenem hinzuzufügen hatte.

Das Märchen von Hero, der Priesterin der Aphrodite Urania, und dem kühnen Knaben, der, Aphrodite auf andere Art huldigend, die Geweihte in die Mysterien der Liebe einweihte, war ein Lieblingsvorwurf sentimentaler Dichtung von alters her. Vor und nach Musäus, der es im fünften Jahrhundert unserer Zeitrechnung aufgriff, ist Leander unzählige Male in flüssigen Versen über den Hellespont geschwommen, was Lord Byron, ein großer Schwimmer im Mittelländischen Meer, zuletzt nicht nur figürlich tat. Man sagt, daß er gleich nach seiner Ankunft am anderen Ufer vierzehn Briefe schrieb, um seine Freunde von dem glücklichen Ausgang der Expedition zu verständigen. Auch in dramatischer Form ist die Legende oft behandelt worden und auch der Veroperung ist sie nicht entgangen. Hans Sachs, dessen Handwerkerfleiß sich so leicht nichts Brauchbares versagte, hat sie im sechzehnten Jahrhundert unter dem Titel »Die unglückhafft Liebschaft Leandri und Frau Ehron« bearbeitet, und unmittelbar bevor Grillparzer sich damit befaßte, ist in Wien ein unbedeutendes Stück eines gleichgültigen Verfassers, »Hero und Leander« von Al. Jos. Büssel, über die Bühne gegangen, dem Grillparzer vermutlich nachgewinkt hat. Wie im Falle der »Ahnfrau«, hat er sich auch hier wieder eines Machwerks bedient, um es zu einem Kunstwerk umzuschaffen. »Spezifikation« nennt solchen Vorgang das Römische Recht, das ihn als Eigentumserwerb hochherzig gelten läßt.

Bei einer solchen »Spezifikation« kommt alles darauf an, wie viel der Künstler – der beispielsweise aus einem Prellstein das Haupt einer Liebesgöttin gestaltet – aus eigenem hinzutat. Auf Grillparzers Werk bezogen lautet die Antwort auf die Frage: Alles. Der Stoff ist vor Grillparzer durch hundert Hände gegangen: er hat ihn zum erstenmal gestaltet.

Indem der Dichter auf der Höhe seines Lebens, weit zurückblickend auf die sich entfaltende Landschaft seiner Jugend, mit einem Seufzer von der Liebe Abschied nimmt, tut er es ohne Zimperlichkeit. Was er in seinem Knabentagebuch als »Busenliebe« und »Seelenliebe« dogmatisch auseinanderhielt, kann auch zusammenfließen, und erst dann ist es die ganze Liebe. Das weiß er jetzt erst und von dieser seiner Wissenschaft macht er Gebrauch.

Was Leander im Tempelhain zu der schönen jungen Priesterin am Tag, da sie die Weihen nimmt, hinzieht; was die eben erst Geweihte am Altar der Göttin nach dem schönen Jüngling, den ihr Gewand gestreift, zurückblicken läßt; was ihn zwei Akte später bei ihr nachts ins Fenster steigen heißt; was sie den kühnen Schwimmer und Kletterer vom Turm hinabzustoßen hindert, ist körperliches Wohlgefallen, ist triebhaftes Begehren, ist Sinnlichkeit. Nichts wird beschönigt in dieser heidnischen Liebesgeschichte, aber alles ist schön. Und was am Ende, im Verlauf weniger Stunden, daraus wird, ist nicht nur die Vereinigung zweier Leiber, sondern auch die Konsumption zweier Seelen; der chemische Prozeß, den wir seit ein paar tausend Jahren Liebe nennen.

Grillparzer weiß es, jetzt, da er Abschied nimmt. Er weiß alles. Er weiß, wie man wirbt; er weiß, wie man Unwiederbringliches beklagt.

Der Tag wird kommen und die stille Nacht …

Du aber nie! Leander, hörst du? Nie!

jammert Hero im fünften Aufzug an der Leiche des ertrunkenen Freundes einer einzigen Nacht. Und er weiß auch, jetzt erst, oder glaubt es erst jetzt zu wissen, was der Kuß bedeutet: der Dichter souffliert, wenn Leander zum ersten Kuß überredet:

Mein Mund sei Mund, der deine sei dein Ohr!

Leih mir dein Ohr für meine stumme Sprache!

Und hat nicht Charlotte damals, vor vielen, vielen Jahren, zu ihm gesagt: »Die Lampe soll's nicht sehn!« – die Lampe, die Hero ins Fenster stellt, um dem verwegenen Schwimmer den Weg zu weisen, und die der Hohepriester verlöscht, um ihn zu verderben? Welch ein Symbol dieses Wort, das den mit einer so bezaubernden Selbstverständlichkeit sich aufblätternden Akt in Heros Kammer krönt. Aber freilich, Charlotte hat es nicht ganz so gesagt. Sie sagte, das Licht zu Boden stellend: »Ich muß mir die Arme freimachen, um dich zu küssen!« Die liebliche Hero sagt: »Die Lampe soll's nicht sehn!« Mit reifgewordener Weisheit hat Grillparzer aus dem Frauenwort ein Mädchenwort gemacht.

Alles in diesem lieblichen Trauerspiel ist einfach und groß, ist naiv, im Schiller-Sinne, der Schiller selbst versagt war. Alles ist gewissenhaftest motiviert, sogar die ungewöhnliche Schwimmkunst des Leander, die andere Dichter einfach voraussetzen. Bei Grillparzer ist Leander ein stumpf verträumter Jüngling, schwermütig und versonnen, der sich niemandem anvertraut, mit niemandem ausspricht, auch mit seinem besten Freunde nicht – Naukleros heißt er im Stück, Altmütter hieß er im Leben Grillparzers –; ein Knabe im Übergang zum Manne, für den vorläufig die Liebe noch nichts, der Sport alles ist. Das einzige, was ihm Spaß zu machen scheint, ist Schwimmen, worin er es zu einer gewissen Meisterschaft gebracht hat. »Der Fische Neid!« scherzt Naukleros im zweiten Akt. Im dritten, in Liebe entbrannt, schwimmt das Bürschchen über den Bosporus, und der vom Dichter schlau eingefädelte Zuschauer wundert sich keinen Augenblick darüber.

Auch Heros Noviziat ist tiefer begründet. Noviziat – der Ausdruck ist mit Absicht gebraucht; denn die Einkleidung Heros als Priesterin der Aphrodite Urania – der »Himmelskönigin« –, womit das Stück anhebt, vollzieht sich nicht nur in den Formen, sondern auch im Geiste der katholischen Klosterregel; die Kammer Heros im dritten Akt ist eine Klosterzelle. Irgendwo im Donautal mag man sich dieses Kloster gelegen denken, und läßt man den unternehmenden Turmkraxler und Meisterschwimmer über die Donau statt über den Hellespont nächtens schwimmen, so hat man die ganze Geschichte aus dem griechischen Altertum ins christliche Mittelalter übersetzt, wo sie sich allenfalls genau so hätte zutragen können. Das aber ist wichtig. Denn wäre Hero nur eine griechische Tempelmagd, so wäre Grillparzers Werk bei aller äußeren Schönheit ein epigonenhaftes Produkt schöngeistiger »Bildung«, ein gräzisierendes Vasenbild im Empiregeschmack. Was ginge es uns schließlich an, daß die Frevlerin das Keuschheitsgelübde, das sie am Altar der Göttin ablegte, am selben Tage brach? So aber, wie Grillparzer den Fall katholisch-österreichisch vergegenwärtigt, geht er ein ganzes Volk, einen ganzen Glauben an. Der »Hohepriester«, wie er im Stücke heißt, ist ein Abt, Hero eine katholische Nonne, Leander folglich nicht nur ein kecker Herzensdieb, sondern ein Religionsfrevler, der sich für das, was er anstellte, auch strafrechtlich zu verantworten hätte. Mit einem Wort, der Einsatz, um den es in dem Spiele geht – »Auch das Trauerspiel ist ein Spiel«: ein Grillparzer-Wort – bestimmt die Werthöhe eines Gewissenskonflikts. Es geht um Tod und Leben in diesem Spiel, das, nahegerückt wie es uns ist, Fleisch von unserem Fleisch, Blut von unserem Blute ist. Man hat gesagt, sogar die gelehrte Grillparzer-Forschung, nicht nur eine unverbindlich-geistreiche Literaturkritik sagt es: Hero ist eine Wienerin. Das ist sie; aber diese Wienerin ist zugleich eine Österreicherin, wie es auch die Wienerinnen, die Grillparzer persönlich nahestanden in den Jahren, bevor er von der Liebe Abschied nahm, alle waren. Charlotte war es, Kathi Fröhlich war es, Marie Daffinger war es. Sie alle handelten oder hätten gehandelt, wie Hero handelt. Sie ist ein durchaus naturhaftes Wesen, triebhaft, lebenslustig, kerngesund. Wenn sie, katholisch gesprochen: den Schleier nahm, so hat das seinen guten Grund, den uns der erste Akt entschleiert. Die unglückliche Ehe ihrer Eltern, die von einem selbstgefälligen, tyrannischen Vater versklavte Mutter, deren Qual sie als Kind vor Augen hatte, ließ sie die Ehelosigkeit wählen und noch vor der Liebe von der Liebe Abschied nehmen. Wenn dann die Liebe über sie kommt, so ist es ein Naturereignis, das mit der Unterdrückung der Frauen im alten Griechenland – und im alten Österreich – nichts zu tun hat. In jedem Falle aber hat es einen Grund, wenn eine, wie das Volk es ausdrückt, »ins Kloster geht«, mögen die Gründe auch verschiedener Art sein. Grillparzer hatte einen solchen Fall in seiner eigenen Familie, seine Base Rizy, die Schwester seines treuesten Bewunderers, des Freiherrn Theobald von Rizy, dessen Sammelfleiß wir so viel Allerwertvollstes über die Lebensumstände des Dichters verdanken; an ihr konnte er die Problematik der Nonnenwahl wie auch das Rituale der Einkleidung studieren, das er sich dann ins Griechische übersetzte oder zurückübersetzte, denn von dort kam es zu uns herüber. Was er nicht erst aus Quellen abzuleiten brauchte, ist die Problematik der Liebe, die er aus tiefer eigener Erfahrung kannte. »Das bunte Wort«, sagt Hero im dritten Akt und meint die Liebe. Das bunte Wort! das konnte auch der vierzigjährige Grillparzer sagen, auf Charlotte, Kathi und die viel zu schöne Marie Daffinger zurückblickend. Er kannte es; er hatte es erlebt; er brauchte nichts zu erfinden.

*

In einem Vers des »Treuen Dieners« ist von der »ew'gen Glut der Tauben« die Rede, die der draufgängerische Wüstling Otto von Meran der steten Liebesbereitschaft koketter Frauen vergleicht, und auch in der Hero-Tragödie spielt, dem Dichter sicher unbewußt, das Tauben-Symbol eine Rolle. Im ersten Akt läßt der eifernde Hohepriester ein Ringeltaubennest ausräumen, das sich in den heiligen Hain, ganz gegen alle Satzung, verirrt hat. »All was sich paart, bleibt ferne diesem Haus!« dekretiert der Zelot und befiehlt, das von dem Ringeltaubenpaar ängstlich umflatterte Nest fortzuschaffen. Aber Hero, die eben von ihrer Mutter Abschied nahm, weist die Diener an, den Nestlingen nichts zuleide zu tun.

Merkwürdig, wie wenig in Grillparzers Tagebücher-Geständnissen von Kindern und, darüber hinaus, vom Kinde die Rede ist. In keiner seiner Liebschaften spielt es auch nur die geringste Rolle, weder als Wunsch, noch als Rechtfertigung. Einmal, Jahre nach dem Tode Charlottens, begegnet er in einer Gesellschaft bei seiner Tante Sonnleithner Charlottens Kindern. Er findet kein zärtliches Wort für sie, kein reuevolles für sein Tagebuch. »Ohne besondere Anregung!« ist alles, was er kaltherzig notiert. Man muß um ein Jahr weiterblättern im Tagebuch, um eine Stelle aufzufinden, in der er zum erstenmal auf diesen anderen, von ihm bisher völlig vernachlässigten Aspekt der Liebe: das Kind, Bezug nimmt.

Das Erlebnis, wie er es berichtet, ist ganz einfach und vielleicht gerade darum so grundlegend und erschütternd. Der Dichter wird von einem Herrn Hartmut, der weiter keine Rolle spielte in seinem Leben, eingeladen, ihn in der Brühl, der reizenden Wiener Sommerfrische, zu besuchen. Er nimmt die Einladung, wie er verbucht: »unüberlegt« an, fährt aber, da der andere nicht locker läßt, schließlich doch, höchst widerwillig, zu ihm hinaus und hält den vollkommen überflüssigen Besuch nachher mit den schicksalbedeutenden Worten fest: »Eigentlich entzückt gewesen von dem Anblick seiner vier hübschen, gesunden, lieben Buben. So hätte ich's auch haben können. Man ist denn doch nur ein vagierender Räuber und Spitzbube, wenn man das dreißigste Jahr überschritten hat, ohne verheiratet zu sein.«

Mit dieser Erkenntnis tritt er ins Schwabenalter. Aber schon ein paar Jahre vorher hat er sich im Merkbuch hinters Ohr geschrieben: »Ein Weib an den Dreißigen und ein Dichter nach den Vierzigen sind ungefähr in einer ähnlichen Lage. Aber käme es nicht bloß darauf an, einige Prätensionen aufzugeben, um wieder von neuem, wenn auch auf eine andere Art, liebenswürdig zu sein?«

Grillparzer war nicht der einzige, den der Abschied von der Liebe etwas weiser machte.