|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Pannah ist eine der ältesten Städte Indiens und verdankt seinen Ruf dem Reichtume seiner Diamantminen, die die berühmtesten und ältesten sind, die man kennt.

Es liegt inmitten einer weiten, schwer zugänglichen Hochebene, zwischen wilden Bergen und riesigen Waldungen, die vielleicht so alt, wie die Schöpfung der Welt sind und ruht sozusagen auf einem Diamantbett, denn, grübe man auch auf seinen Straßen nach, so würde man sicher auch dort Diamanten in großer Zahl finden.

Obwohl es nicht sehr groß ist, denn es hat nur 20 000 Einwohner, einschließlich des Bergwerkspersonals, was sehr zahlreich ist, ist es doch sehr elegant und hat eher einen europäischen, als indischen Charakter.

Seine Wohnhäuser, die meistens aus Stein gebaut sind, machen einen hübschen Eindruck, besonders die englischen »Bengalows« und die Tempel, die fast neu erbaut sind, da die alten einer seltsamen Laune des Dynastiegründers zuliebe abgebrochen wurden, haben einen beachtenswerten Stil.

Wie in allen indischen Städten, fehlt ein geräumiger »Bazar« nicht, vielleicht das einzige, was an die Architektur des Landes erinnert. Ferner der Palast des Radscha, der aber auch ein europäisches Gepräge hat und aus vielen Gebäuden mit platten Dächern und säulengestützten Terrassen besteht.

Als die Schar, voran die »Mussalki« mit ihren Fackeln, die Stadt betrat, waren die Straßen leer und finster.

Nur einige schlecht gekleidete, mit Lanzen bewaffnete Soldatenwachen schritten von Zeit zu Zeit rasch und geräuschlos vorüber.

Nachdem sie durch verschiedene Straßen geschritten waren, blieb die Schar vor einem der letzten »Bengalow« des königlichen Palastes, vor dem eine Wache stand, stehen.

»Hier ist es,« sagte der Anführer, indem er an Tobys Sänfte trat. »Das ist das für Euch vom Radscha bestimmte Haus.«

»Ist auch Platz für den Elefanten da?« fragte der Jäger.

»Ich werde ihn in einen der Ställe des Palastes führen, ihm wird nichts fehlen,« antwortete der Anführer jener Schar.

»Danke, Freund.«

Er stieg rasch aus, ließ einige Rupien in die Hände des Anführers gleiten und trat in den »Bengalow«, hinter ihm Indri und Dhundia.

Vier Diener erwarteten sie im Erdgeschoßsaal, der teils europäisch, teils indisch eingerichtet war. In der Mitte stand eine reich gedeckte Tafel.

»Sahib,« sagte einer jener Diener, der der »Kitmudgar« (Oberhaushofmeister) zu sein schien. »Das Abendessen steht bereit.«

»Potztausend!« rief Toby. »Ist der Radscha aber liebenswürdig! Einen derartigen Empfang hatte ich nicht erwartet. Freunde, setzen wir uns und sprechen wir dem Mahle tüchtig zu.«

»Der Radscha behandelt dich wie einen Fürsten,« sagte Indri.

»Ja, Jägerfürsten,« antwortete Toby, der von dem einladenden Geruche der Speisen gute Laune bekommen hatte. »Hoffen wir, auch ein gutes Bett zu finden.«

Das Abendessen war reichlich und gut: der übliche »Carri« mit Fisch, Antilopenbraten, Kotelett, Reispasteten, Pudding, verschiedene Obstsorten und Bier.

Toby und seine Gefährten, die sehr hungrig waren, gaben einen Beweis der Leistungsfähigkeit ihrer Magen, worüber die Diener nicht wenig staunten. Dann ließen sie sich Betel und Pfeifen bringen.

Der »Kitmudgar«, der immer hinter Tobys Stuhl stand, schien auf etwas zu warten.

»Hast du mir etwas zu sagen?« fragte der Jäger, der es bemerkt hatte.

»Ja, Sahib,« antwortete der Haushofmeister. »Mein Herr wünscht zu wissen, wann du den ›Menschenfresser‹ töten wirst, der seit sechs Wochen die Bergleute an ihrer Arbeit hindert.«

»Morgen Abend, nach dem Feste.«

»Wirst du dem ›Tirunal‹ beiwohnen, Sahib?«

»Wir wollen jenes Schauspiel genießen. Und wann werden wir den Radscha sehen können?«

»Nach dem Tode des ›Menschenfressers‹.«

»Macht der Tiger immer noch seine Streifzüge?«

»Ja, Sahib. Gestern Abend hat er wieder einen Minenarbeiter verschlungen und zwei andere halb zerrissen.«

»Das ist ja ein gefährliches Raubtier,« sagte Toby.

»Kein Einwohner wagt sich mehr in die Minen,« sagte der Haushofmeister.

»Morgen, nach dem Feste, werden wir das Gelände besichtigen und abends einen Hinterhalt zurechtmachen.«

»Hast du keine Furcht, daß er dich verschlingt, Sahib?«

»Ich bin doch kein Indier, daß ich mich wie ein Kotelett verspeisen lasse,« sagte Toby. »Wir werden die ›Bâg‹ töten und die vom Radscha versprochene Prämie gewinnen.«

»Ich wünsche dir Glück dazu, Sahib.«

Sie leerten noch eine Flasche Bier und ließen sich dann in ihre Zimmer führen, die einfach und doch elegant möbliert und mit einem europäischen Bett versehen waren.

Toby und Indri schliefen bald ein.

Dhundia jedoch lief lautlos im Zimmer auf und ab und blieb öfter an der Tür stehen, um zu lauschen.

Er schien jemand zu erwarten.

Zwanzig Minuten waren vergangen, als er leichte Schritte die Treppe heraufkommen hörte.

Er öffnete und befand sich vor dem »Kitmudgar«.

»Ich wußte, daß du mich erwartetest, Sahib,« sagte er. »Hattest du mein Zeichen verstanden?«

»Ja,« antwortete Dhundia. »Wer sendet dich?«

»Sitama, der Fakir.«

»Ist er schon angekommen?«

»Ja, als ›Nanek-Punthy‹ verkleidet, zusammen mit Barwani, dem Riesen.«

»Haben sie mir Befehle von Parvati zu überbringen?«

»Nein, Sahib.«

»Warum kamst du dann zu mir?«

»Um dir zu sagen, daß wir den Boten getötet haben, der beauftragt war, den Radscha von Indris Absichten in Kenntnis zu setzen.«

»Daran habt ihr recht getan; wenn er seinen Auftrag ausgerichtet hätte, wäre der ›Lichtberg‹ für uns verloren gewesen.

Ah! – – Parvati spielt zweierlei Karten! – – – Wenn Indri verliert, so ist's recht, aber der Diamant muß in unsere Hände fallen.

Wie lange bist du in den Diensten des Radscha?«

»Seit drei Wochen,« antwortete der »Kitmudgar«.

»Hast du erfahren, wo sich der ›Lichtberg‹ befindet?«

»Er ist in einem Eisenkasten verschlossen und befindet sich im Palaste des Radscha.«

Dhundia verzog unzufrieden das Gesicht.

»Was wird Indri tun, um ihn in seinen Besitz zu bringen?« murmelte er. »Wenn es Sitamas Leuten, die so durchtrieben sind, nicht gelungen ist, weiß ich nicht, was Toby und der Ex-Favorit des ›Giucowar‹ beginnen könnten.«

Er lief mit gebeugtem Haupte im Zimmer umher, als wenn er in tiefe Gedanken versunken wäre, dann sagte er, indem er wieder auf den Haushofmeister zuschritt:

»Bist du sicher, daß kein anderer Bote von Parvati gesandt wurde?«

»Auf allen Straßen, die zur Hochebene führen, haben wir Leute; keiner kann durchschlüpfen.«

»Das habe ich gemerkt, denn auch wir haben zweimal den ›Nanek-Punthy‹ getroffen.«

»Ich weiß,« antwortete der Haushofmeister lachend. »Er erzählte mir das Schlangenabenteuer.«

»Sie haben ihn etwas im Verdacht.«

»Morgen wird er seinen Ruf als Betbruder bestätigen, indem er sich am Baume anhängen läßt. So wird niemand Verdacht schöpfen, daß unter den Kleidern eines Fakirs, Sitama steckt, das Haupt der Dakoiten und der Räuber von Bundelkand.«

»Und er wird sein Fleisch zerreißen lassen?«

»Jener Mensch hat harte Haut und der ›Lichtberg‹ ist eine Marter von wenigen Stunden schon wert.«

»Hast du Befehle für mich, Sahib?«

»Augenblicklich nicht.«

»Gute Nacht.«

Der Haushofmeister entfernte sich geräuschlos, während Dhundia sich entkleidete, indem er vor sich hin murmelte:

»Ich finde, daß alles gut geht. Warten wir jetzt, bis Indri den ›Lichtberg‹ hat, dann handeln wir.« –

* * *

Am nächsten Morgen wurden Toby und Indri von einem betäubenden Lärm geweckt, der alle Straßen der Stadt erschütterte.

Das »Hauk«, jene gewaltige, mit Pfauenfedern und Roßschweifen geschmückte Trommel, die man nur zu großen Festen rühren darf, dröhnte vor dem Palaste des Radscha, während in den angrenzenden Straßen die durchdringenden Töne der »Baunch«, »Tabri« und »Bansy« erschollen, unseren Dudelsäcken ähnliche Instrumente, und die metallenen, kreischenden Töne der »Tamtam«, die wütend geschlagen wurden.

Das Fest des »Tirunal« begann und das Volk lief aus allen Richtungen zusammen, um an dem Umzuge teilzunehmen und dem blutigen, ekelerregenden Schauspiele der Gefolterten beizuwohnen.

»Da wir heute doch nichts unternehmen können, schauen wir uns das Fest an,« sagte Toby. »Bei diesem unverschämten Lärm wird es der Tiger nicht wagen, sich den Minen zu nähern.«

»Vielleicht selbst heute abend noch nicht,« antwortete Indri.

»Wir gehen jedoch hin und lauern ihm auf, Indri. Mir liegt viel daran, dem Radscha unseren Mut und unsere Eile zu zeigen, um sein Vertrauen zu gewinnen.«

»Sahib,« sagte der Haushofmeister, indem er sich Toby näherte. »Neben dem Tempel sind Plätze für Euch reserviert worden.«

»Ich folge lieber dem Umzuge,« antwortete der Ex-Unteroffizier. »Du wirst aber trotzdem dem Radscha für seine Aufmerksamkeit danken.«

Sie frühstückten in Eile, dann verließen sie den »Bengalow«, gefolgt von Dhundia und dem »Kornak«, der sie an der Treppe erwartete.

Um den Palast des Radscha hatte sich eine enorme Menschenmasse angesammelt, die aus allen Teilen der Stadt und auch den umliegenden Ortschaften der riesigen Hochebene herbeigeeilt war.

Soldaten, Bergleute, Reiche, Bauern und Diener drängten sich auf den Platz, indem sie in der Mitte einen kaum genügenden Raum für die Durchfahrt der Wagen mit ihren Querbalken, an denen die Gemarterten hingen, frei ließen.

Die Prozession, die mit einem betäubenden Lärme von »Tamtam«, Trompeten, Zimbeln, Trommeln und Bronzeglocken angekündigt wurde, mußte die dem Siwa geweihte Pagode verlassen haben; diesem Gotte war sie bestimmt, damit er die Weiden der Hochebene von der Dürre befreien sollte, die sie auszutrocknen drohte.

Nachdem sich Toby und seine Gefährten mit Mühe einen Weg durch die Menge gebahnt hatten, konnten sie einen von vier Elefantenköpfen gestützten Brunnen erreichen, von dessen Stufen das Schauspiel besser zu übersehen war.

Sie standen einige Minuten dort, als Indri, der nach der äußersten Seite des Platzes schaute, einen außergewöhnlich großen Indier gewahrte, der sie fortwährend ansah, ohne einen Blick abzuwenden.

»Toby, kennst du jenen Menschen?« fragte er den Jäger leise, indem er so tat, als wenn er wo anders hinsähe.

»Nein,« antwortete der Engländer, der die zudringlichen Blicke des Indiers ebenfalls bemerkt hatte.

»Und du, Dhundia?«

»Ich auch nicht.«

»Es sieht aus, als wenn er uns überwache.«

»Ob es ein Spion des Radscha ist?« fragte Toby.

»Aus welchem Grunde sollte er uns von einem seiner Beamten verfolgen lassen?«

»Ob er etwas über den wahren Grund unserer Reise erfahren hat?«

»Das ist unmöglich,« murmelte Indri, ohne jedoch ein Schaudern unterdrücken zu können.

Er suchte abermals den Indier, der sie so hartnäckig mit seinen Blicken verfolgt hatte, aber jener Mensch war unter der Menge verschwunden, die sich gegen den Brunnen drängte. Vielleicht glaubte er sich entdeckt.

In jenem Augenblick erschien die Prozession des »Tirunal« auf dem weiten Platze, um sich zur Hauptpagode der Stadt zu begeben, wo sie sich vor dem Gotte aufstellen mußte.

Dem gewaltigen Zuge schritten vier kolossale Elefanten voran, mit rotseidener Satteldecke und Goldtroddeln, metallenen Stirnbändern und großen silbernen Ohrringen.

Auf ihren breiten Rücken waren die »Mickdember«, kleine, viereckige, prächtig bemalte und vergoldete Türme befestigt, worin sich die Blutfürsten befanden.

Dahinter kamen fünfzig prunkvoll gekleidete Reiter mit Lanzen und kurzen, breiten Schwertern; dann eine Schar »Cantscheni« und hüpfender »Devadasi«, mit Ringen und Armbändern beladen, langen, mit Blumen und Diamanten geschmückten Haaren und buntfarbigen Röcken.

Die ersten sind Berufstänzerinnen, die in Indien sehr beliebt sind und an allen religiösen Zeremonien und Festen teilnehmen.

Die zweiten sind Mädchen, die als Wächterinnen den Tempeln geweiht sind, wo sie tanzen und singen lernen.

Sie sangen und hüpften und ließen ihre buntfarbigen Schleier und langen Seidenbänder flattern, während um sie herum Musikbanden Trompeten, Querpfeifen und Dudelsäcke bliesen oder Tamtam und Trommeln schlugen, mit einem derartigen Getöse, daß selbst die kräftigsten Pauken platzten.

Ferner eine Unzahl Betbrüder, Fakire und Fanatiker.

Alle Arten waren vertreten, eine ekelerregender als die andere.

Da kamen die schrecklichen »Abd-hut«, Fakire, die dem Volke den größten Schrecken und die höchste Bewunderung einflößen, mit grausam zerfetztem Gesicht und Körper; schmutziges Blut floß aus den Wunden, die sie sich beigebracht hatten; die »Ramanady« mit ihren schlammbedeckten Haaren; die »Porom-hungse«, von denen man glaubt, daß sie ohne Essen und Trinken leben können und die die Indier mit lächerlichen Zeremonien ehren; endlich die »Saniassi«, gefährliche Betbrüder, die gern Wanderer überfallen und Gärten plündern.

Sie waren fast alle nackt, mit langen, gedrehten Spitzbärten, zerzausten Haaren und tätowierten, bemalten Körpern.

Berauscht von Opium und alkoholischen Getränken schrieen sie wie wilde Tiere, zerstachen sich das Fleisch mit Kupfernadeln, zerfleischten ihre Brust mit Messern und Schwertern, sprangen und wandten sich, bis ihnen Schaum vor den Mund trat.

»Wie abstoßend,« sagte Toby, indem er eine Gebärde des Ekels machte.

»Schweig, mein Freund,« sagte Indri. »Es sind die Betbrüder des Volkes und es ist unvorsichtig, schlecht über sie zu sprechen.«

»Das ist wahr; diese Fanatiker wären fähig, mich totzuschlagen und unter die Wagenräder zu werfen.

Hast du jenen Gauner von einem Fakir gesehen, den wir unterwegs trafen? Ich habe ihn vergeblich gesucht.«

»Ich habe ihn nicht entdecken können, Toby.«

»Dann war es kein echter Fakir.«

»Auch ich vermute, daß er nicht zur Klasse der Betbrüder gehört.«

Ihr Zwiegespräch wurde von einem höllischen Lärme unterdrückt. Eine andere, noch zahlreichere Musikbande erschien auf dem Platze und spielte und trommelte mit wahrer Wut.

Sie schritt vor einem gewaltigen Wagen einher, der von zwölf Rädern getragen wurde und mit Skulpturen, die die Schöpfungen Wischnus, des erhaltenden Gottes, darstellten, reich geschmückt war.

Auf einer Art mit Blumen und Palmen geschmückten Steinkapelle stand auf einem kleinen Papagei das von einem Kinde dargestellte Götzenbild, mit einem Köcher auf dem Rücken, einem Bogen aus Zuckerrohr und einem rosengeschmückten Pfeile in der Hand.

Gegen 100 Betbrüder zogen mittels starker Seile den ungeheuren Wagen, der sich schwankend und knarrend vorwärts bewegte.

Ringsum hielten zahlreiche Aufseher die Fanatiker zurück, die sich unter die Wagenräder zu werfen versuchten, um sich zermalmen zu lassen. Trotzdem verschwand mancher unter jener gewaltigen Masse, die auf dem staubigen Wege große Blutflecke und schrecklich verstümmelte Gliedmaßen zurückließ.

Der Lärm wurde so gellend, daß Toby gezwungen war, sich die Ohren zuzuhalten.

Auch die Masse, die sich auf dem Wege zusammendrängte, brüllte und tobte, als wenn sie plötzlich vom Delirium ergriffen wäre, während die musikalischen Instrumente ihren Spektakel verdoppelten.

»Gehen wir fort,« sagte Toby. »Ich habe genug davon.«

»Wir könnten uns unmöglich Durchgang verschaffen,« antwortete Indri.

»Das Trommelfell platzt mir und mich ekelt die Geschichte an. Das ist keine Prozession, sondern eine Schlachterei.«

»Du hast die Festumzüge des Schalembran und Jagrenat noch nicht gesehen.«

»Nein, ich habe auch kein Verlangen danach.«

– Da sind die Wagen mit den Aufgehängten, – sagte Dbundia.

»Da sind die Wagen der Aufgehängten,« sagte Dhundia. »Wenn sie vorüber sind, wird das Volk zur Pagode stürmen und Ihr werdet fort können, Herr Toby.«

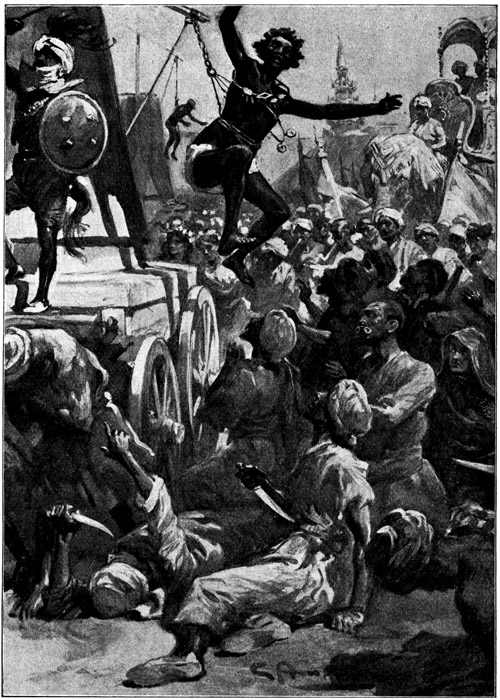

Vier massige Wagen, in Form viereckiger Türme, mit vier ausgefüllten Rädern, die ebenfalls von Fanatikern gezogen wurden, erreichten, von einer rasenden, enthusiastischen Menge umgeben, den Platz.

Auf jedem jener Gefährte war ein Holzgerüst mit einem zwölf Meter langen Querbalken angebracht, den man mittels langer Seile beliebig heben und senken konnte.

An jeder Spitze dieser langen Stange zappelte unter einer Art Baldachin ein fast nackter, mit Schwert und Schild bewaffneter Indier, andere hielten in den Händen auch einen Sack mit Blumensträußen, die sie dem Volke zuwarfen.

Jene Unglücklichen, freiwillige Opfer ihres Fanatismus, wurden von vier Haken gehalten, die in die fleischigsten Teile des Rückens eingehakt waren. Um den Leib trugen sie einen Strick, um zu verhindern, daß die Muskeln völlig zerrissen.

Trotz des furchtbaren Schmerzes und Blutverlustes, der bei jedem Rucke des Wagens die Menge bespritzte, schienen sie nicht groß zu leiden.

Nur Arme und Beine zuckten nervös. Mit rauhen Schreien antworteten sie dem wahnwitzigen Beifallsstürme der Menge.

Der erste Wagen kam an dem Brunnen vorüber, als dem Jäger ein Schrei entfuhr.

»Schau, Indri! – – Siehst du ihn?«

»Wen?« fragte der Ex-Favorit des »Guicowar« verwundert.

»Den Fakir, den wir auf der Hochebene trafen!« – –

»Wo ist er?«

»Dort hängt er am ersten Querbalken!« – –

»Dann ist es wirklich ein Fakir,« sagte Indri.

»Erkennst du ihn wieder?«

»Ja, Toby. Er kam her, um sich aufknüpfen zu lassen.«

»Und doch – –«

»Was denn?«

»Er ist's wirklich! – – – Jetzt, wo ich ihn ohne jene Schnurrbarthälfte sehe, täusche ich mich nicht mehr.«

»Drücke dich deutlicher aus.«

»Es ist auch der Mensch, der jene Schlangen hinter mich her hetzte!« rief Toby.

»Täuschst du dich nicht?«

»Nein, Indri: es ist derselbe Mensch!« – –

»Wenn es ein Spion gewesen wäre, hätte er sich nicht auf so grausame Weise aufknüpfen lassen, Toby.«

»Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.«

»Vielleicht ähnelt ihm der Schlangenbändiger.«

»Hm! Die ganze Geschichte ist mir unklar.«

»Bhandara,« sagte Indri, indem er sich nach dem »Kornak« umdrehte, der hinter ihm stand.

»Was wünschest du, Sahib?« fragte dieser.

»Folge jenem Fakir und überwache ihn sorgfältig; hast du mich verstanden?«

»Ja, Sahib.«

»Du wirst mir sagen, wo er wohnt und wirst dich über sein wahres Wesen erkundigen.«

Der »Kornak« sprang von den Brunnenstufen herunter und verschwand unter der Menge.

»Bhandara wird nicht von ihm lassen,« sagte Indri.

»Und wenn es der Fakir wahrnehmen würde, daß er überwacht wird?«

»Dem ›Kornak‹ würde er nicht entgehen, auch wenn er die Stadt verlassen würde. Bhandara ist nicht nur ein sehr geschickter ›Kornak‹, sondern auch ein äußerst gewandter Fährtensucher und hat darin nicht seinesgleichen.«

»Mitten unter dieser Menge? – –«

»Trotzdem wird er die Spuren des Fakirs finden. Es wird dir seltsam vorkommen, vielleicht unglaublich, daß man in einem trocknen Lande, wie dem unseren, wo die Füße eines Menschen auch den schärfsten Blicken einen kaum merklichen Eindruck zurückgelassen, Spuren finden und verfolgen kann. Und doch gibt es Leute, die mehr als Hunde dazu taugen.«

»Ich zweifle daran, Indri.«

»Bhandara wird dir den Beweis bringen.«

»Was tun wir jetzt? Folgen wir der Prozession?«

»Wenn es dich nicht reut?«

»Gehen wir, Indri. Ich möchte den Fakir wiedersehen.«