|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

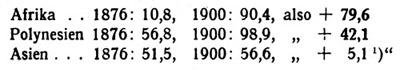

Von Waffengeklirr hallt die Welt. Vierzig Jahre sind vorüber, seitdem der Deutsch-Französische Krieg das Ende der kampfreichen Periode der Bildung nationaler Staaten in Westeuropa gebracht hat. Friede, hieß es, drückte der Zeit den Stempel auf, wenn auch ein bewaffneter Friede. Und diesen Zustand erklärend, verstiegen sich viele bürgerliche Politiker zu der Behauptung, der Krieg sei unter zivilisierten Völkern nicht mehr möglich. Zwar bedeuteten diese vier verflossenen Jahrzehnte eine Periode sprunghafter Ausbreitung des europäischen Kolonialbesitzes, der Unterjochung von ganzen Völkern in verschiedenen Erdteilen. »Vom Hundert der Fläche gehörten nämlich den europäischen Kolonialmächten, wozu wir auch die Vereinigten Staaten rechnen«, schreibt der Geograph A. Supan, »in

Supan: Die territoriale Entwicklung der europäischen Kolonien, Gotha 1906, S. 254.«

Und diese Ausbreitung, die in erster Linie die Aufteilung Afrikas und Sprengung der Abgeschlossenheit Chinas bedeutet, schritt vor sich unter ununterbrochenen kolonialen Kriegen. Im Jahre 1873 ziehen die Russen nach Chiwa, die Engländer nehmen die Fidschiinseln ein, im Jahre 1874 folgt der Zug der Japaner nach Formosa, im Jahre 1876 wird Fergana russisch, Ketta englisch, im Jahre 1877 Transvaal britisch, im Jahre 1878 bricht der Krieg um Afghanistan aus, im Jahre 1879 wird Bosnien besetzt, im Jahre 1881 wird Transvaal unabhängig, Tunis französisch, die Italiener besetzen Massauah, im Jahre 1882 besetzen die Engländer Ägypten, im Jahre 1884 beginnt offiziell die deutsche Kolonialpolitik, die Franzosen kämpfen gegen China, im Jahre 1885 wird Oberbarma englisch, im Jahre 1887 wird Rhodesien gegründet usw. usw., um nur die wichtigsten Ereignisse zu nennen, die im Kriege Japans mit China im Jahre 1894 und dem Kriege Englands mit den Boeren im Jahre 1899, sowie dem Russisch-Japanischen Kriege von 1905 ihren markantesten Ausdruck fanden. Aber das hochmütige kapitalistische Europa, für das alle noch nicht kapitalistischen Völker nur Objekt der Politik sind, als welches sich der freche Junker Jordan v. Kröcher einmal die deutsche Arbeiterklasse wünschte, wurde durch diese blutigen Kriege, diese tiefgreifenden Umwälzungen, nicht in seiner Meinung gestört, es handle sich hier nicht um Kriege, die europäische Völker gegeneinander auf das Schlachtfeld bringen könnten. Diese Legende vom friedlichen Kapitalismus wurde nicht einmal durch die Tatsache zerstört, daß die koloniale Ausbreitung der kapitalistischen Staaten in Afrika und Asien Gegensätze zwischen europäischen Mächten hervorrief, wie den englisch-russischen, den französisch-englischen, die zeitweise mit einem Kriege enden konnten. Dieser Glaube an den unzerstörbaren europäischen Frieden, der nur vom französisch-deutschen Gegensatz bedroht zu sein schien, wich dem Bewußtsein, daß Europa in ein Zeitalter akuter Kriegsgefahr eingetreten ist, als das Einschwenken Deutschlands ins Fahrwasser des Imperialismus sich im Bau einer Kriegsflotte äußerte, als England, die älteste Kolonialmacht, vor der ihr seitens Deutschland drohenden Gefahr zu zittern begann. Der deutsch-englische Gegensatz, der Gegensatz zwischen dem alten, satten kapitalistischen Räuber und dem jungen, wolfshungerigen, zerstörte in einem Augenblick die unsinnige Mär vom kapitalistischen Lämmlein. Als die Niederlage Rußlands im Kriege mit Japan den englisch-russischen Gegensatz in Asien schwächte, weil sie die Vorstoßkraft Rußlands gelähmt hat, kam der deutsch-englische Gegensatz mit einem Ruck in die vordere Linie. Und seit diesem Moment weicht die Kriegsgefahr auf keinen Augenblick. Wo nur eine Feuersbrunst entsteht oder auszubrechen droht, sei es in Marokko, oder in der Türkei, da zeigen sich auf der Vorderszene die zwei zivilisierten Mächte, Deutschland und England, bis auf die Zähne gerüstet, und man weiß nicht, ob der Kampf wilder Berberstämme gegen ihren Sultan, der sie ans Ausland wie alte Hosen verhandelt, oder der Kampf der türkischen Truppen gegen die Araber, denen die Höhe der jungtürkischen Kultur durch die Vortrefflichkeit der Kruppschen Kanonen vordemonstriert werden soll, nicht mit dem englisch-deutschen Kriege endet. Durch ein weitverzweigtes System von Bündnissen sorgen Deutschland und England dafür, daß ihre Auseinandersetzung sich in einen Weltkrieg auswächst. Der deutsch-österreichisch-italienische Dreibund und der englisch-französisch-russische Dreiverband, das sind die Lager, in die die kapitalistische Welt geteilt ist, und die sich tagtäglich in Kriegslager verwandeln können. Einmal zerstreut, kehren die Kriegswolken wieder zurück, und von Zeit zu Zeit beweist ein Wetterleuchten, daß verwüstende Stürme im Anzuge sind. Zweimal hielt der Marokkostreit Europa in Atem, das zweite Mal schon drohte ein Weltbrand aus den Wirren in der Türkei zu entstehen, und viele andere Kriegsherde gibt es noch.

Mit unverhüllbarer Angst sieht die kapitalistische Welt den Gefahren entgegen, die sie heraufbeschworen hat; aber sie ist nicht imstande, sie zu bannen. Wie blind wandelt sie an den Abgründen. Mit lodernder, wachsender Entrüstung blickt das Proletariat auf das verruchte Treiben, das seine Not noch vergrößern, seine Leiden ins Unermeßliche steigern soll. Aber es will nicht, wie die Bourgeoisie, den Dingen freien Lauf gewähren. Im Kampfe gegen den Kapitalismus lernte es, sein eigenes Los zu schmieden, und es sucht auch der Kriegsgefahr Herr zu werden. Aus seinem Kampfe gegen den Kapitalismus weiß es, daß man nur die Elemente zu überwältigen und zu beherrschen imstande ist, deren Quellen und Triebkräfte man kennt. Darum sucht es zuerst den Grund der nichtnachlassenden Kriegsgefahr kennen zu lernen. Auch der oberflächlichste Blick auf die Geschichte der letzten Jahrzehnte sagt ihm, daß der Gegenstand der Konflikte, die den Frieden bedrohten, das Streben nach Besetzung von unentwickelten Ländern (Kolonien) war, die fern von Europa, von ganz fremden Völkern bewohnt, den Appetit der kapitalistischen Regierungen reizten. Nicht um eine Angliederung eigener Volksteile, die sich unter fremder Herrschaft befinden, ging es den Staaten, sondern um Unterjochung fremder Völker, um Verwandlung ihres freien Bodens in ein Gebiet, auf dem der europäische Kapitalismus schalten und walten konnte. Was erklärt diesen Drang, diesen Kampf um unentwickelte fremde Länder, diese Sucht, sie in kapitalistische Kolonien zu verwandeln? Die Antwort auf diese Frage wird auch zeigen, warum das Proletariat fremd, ja feindlich diesem Bestreben gegenüber stehen muß.

1. Kapitalistische Verdunkelungsversuche.

Es ist klar, daß dieser allgemeine Kampf um kolonialen Besitz, der ohne Rast geführt wird unter steter Bedrohung des Friedens, allgemeine Ursachen haben muß. Das Kapital und seine Verfechter nennen eine Reihe solcher Ursachen: sie sprechen von der Übervölkerung der alten kapitalistischen Länder, von der Notwendigkeit der Zufuhr von Rohstoffen, ohne die die Industrie nicht existieren könne. Und wo diese Gründe nicht verfangen, dort greifen sie zu hochklingenderen Redensarten. Sie sprechen von dem Recht, ja von der Pflicht der höheren Zivilisation, sie den unentwickelten Ländern beizubringen.

Es genügt, die Stichhaltigkeit dieser Argumente kurz zu prüfen, um einzusehen, daß es sich hier um Scheinargumente handelt, die die wahren Ursachen des kapitalistischen Ausbeutungsdranges verschleiern sollen. Wenn sich die Verfechter der kapitalistischen Kolonialpolitik auf die immer wachsende Zahl der Bevölkerung berufen, die auswandern müsse, so fragen wir sie: ja, warum kolonisiert denn Frankreich, dessen Bevölkerungszuwachs sehr klein ist, und dessen Kolonien größtenteils von Untertanen anderer europäischer Staaten besiedelt werden? In Algerien M. Schanz: Algerien, Tunis, Tripolitanien. Verlag: Angewandte Geographie, Frankfurt a. M.(S. 37, 134). hat Frankreich 7 Milliarden Francs verpulvert, und es gelang ihm dort insgesamt 364 Tausend Franzosen unterzubringen. Diese Zahl kann aber erst in ihrer wahren Bedeutung erfaßt werden, wenn man sich erinnert, daß sie nach 70 Jahren algerischer Politik Frankreichs erreicht worden ist, und daß sie eine große Anzahl naturalisierter Spanier, Italiener und Eingeborener enthält. Noch ärger ist es um Tunis bestellt: dort beträgt die Zahl der Franzosen nach dreißig Jahren französischer Herrschaft nur 24 000, während die der Italiener 83 000, der Maltaneser 12 000 beträgt M. Schanz: Algerien, Tunis, Tripolitanien. Verlag: Angewandte Geographie, Frankfurt a. M.(S.37, 134).. Dabei liegen beide Länder dicht vor Frankreich. Diese Zahlen beweisen, daß Frankreich kolonisiert, obwohl es über keine genügende Zahl von Kolonisten verfügt, wozu noch in Betracht gezogen werden muß, daß die französischen Militärkreise jeden französischen Auswanderer als eine militärische Schwächung Frankreichs betrachten, weil Frankreichs Bevölkerung sich fast gar nicht vergrößert, während die deutsche stark zunimmt.

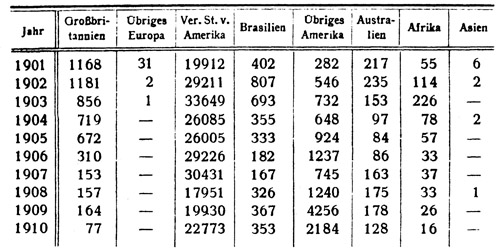

Schon dies würde beweisen, daß die Ursache der Kolonialpolitik nicht in zu großem Wachstum der Bevölkerung besteht. Würden aber auch alle Länder, die kolonisieren, einen starken Bevölkerungszuwachs, ja sogar eine starke Auswanderung besitzen, so könnte das nicht als Triebkraft der modernen Kolonialpolitik angesehen werden. Denn erstens hängt es ganz von den Umständen ab, ob ein starker Bevölkerungszuwachs eine Auswanderung notwendig macht. Als Deutschland noch ein Agrarland war, mußten jahraus jahrein Zehntausende proletarisierter deutscher Bauern, die in Deutschland keine Arbeit finden konnten, übers Meer wandern, obwohl Deutschland damals eine viel kleinere Bevölkerung hatte, als jetzt. Die deutsche Auswanderung betrug in den Jahren 1831 bis 1840 177 000, von 1841–1850 485 000, von 1851–1860 1 130 000, von 1861–1870 970 000, von 1871–1880 595 000. Roscher: Kolonien, Kolonialpolitik und Auswanderung, Leipzig 1885 (S. 377). Obwohl seit dieser Zeit die deutsche Bevölkerung stark zugenommen hat – im Jahre 1871 betrug sie nur 41 Millionen, im Jahre 1880 45 Millionen, im Jahre 1890 49 Millionen, im Jahre 1900 56 Millionen und im Jahre 1910 64 Millionen, – sinkt die Auswanderungszahl in den nächsten Jahrzehnten: in der Zeit vom Jahre 1891 bis 1900 beträgt sie noch 529 869, und in dem letzten Jahrzehnt nur 269 4418 Statistisches Jahrbuch für 1911 (S. 29).. Die deutsche Kolonialpolitik beginnt also just in einer Epoche, wo trotz der starken Bevölkerungszunahme, die in der rapid wachsenden Industrie Beschäftigung findet, die Auswanderung abnimmt. Schon dies beweist, daß zwischen dem Drang des deutschen Kapitals nach kolonialer Ausbreitung und dem deutschen Bevölkerungszuwachs kein Zusammenhang besteht. Daß die deutschen Kolonien für die noch existierende deutsche Auswanderung überhaupt nicht in Betracht kommen, beweisen die folgenden Zahlen Statistisches Jahrbuch für 1911 (S. 29).. Es wanderten aus, nach:

Von 269 441, die in dem letzten Jahrzehnt aus Deutschland ausgewandert sind, begab sich in die jetzigen Kolonialländer (Asien und Afrika) die »stattliche« Zahl von 596 Auswanderern. Und das ist natürlich: die deutschen Auswanderer, Arbeiter, Kleinbürger, wandern in Länder aus, wo sie guten Lohn finden, und das ist in erster Linie Amerika. Die deutschen Kolonien aber eignen sich nicht für die Entwicklung der Industrie; sie haben weder Kohle, noch Eisen, und in der überwiegenden Mehrheit sind sie schon aus klimatischen Gründen für den dauernden Aufenthalt von Europäern nicht geeignet. In die deutschen Kolonien wandern also nur mehr oder weniger kapitalkräftige Elemente aus, die dort als Plantagenbesitzer, Farmer und Händler Profit zu ergattern suchen. Was von dem Argument der Kolonialpatrioten überhaupt zu halten ist, beweist die Tatsache, daß das deutsche Kapital jährlich ungefähr 1½ Millionen ausländischer Arbeiter heranzieht, um die vom deutschen Proletariat erreichte Lohnhöhe niederzudrücken. Dabei soll dieses aber geneigt sein, Kolonien zu gründen und um ihretwillen die Gefahr von Kriegen auf sich zu nehmen, nur um die jetzige, oder zukünftige Arbeiterschaft von den Entbehrungen der Auswanderung in fremde Länder zu retten! Glaube das, wer selig sein will! Aber selbst unter den bürgerlichen Professoren, die sich das größte Verdienst um die Verbreitung dieses Märchens über die Triebkräfte der deutschen Kolonialpolitik erworben haben, findet man Leute, die den Schwindel offen entlarven. So schrieb der Kieler Professor Bernhard Harms, der sich speziell mit den Fragen der Weltwirtschaft befaßt, aus Anlaß der Marokkokrise, in der der abgerittene Gaul des Bevölkerungszuwachses wieder mal abgehetzt wurde: »Es ist meines Erachtens ganz überflüssig, davon überhaupt zu reden, denn im Interesse Deutschlands liegt es, die Masse seiner Bevölkerung im Lande zu behalten, um vermöge seiner größeren Zahl von hier aus seine Macht spielen zu lassen. Unsere künftige Stellung unter den Weltvölkern wird sehr erheblich durch die Zahl der Menschen bedingt, die wir im gegebenen Augenblick aufraffen können. Hätten wir heute schon achtzig bis neunzig Millionen Einwohner in Deutschland, so gäbe es vermutlich gar keine Marokkofrage. Die wirtschaftlich mit so großen Vorteilen verbundene exponierte Lage Deutschlands ist für uns solange ein Glück, als wir durch unsere militärische Macht im Herzen Europas ein unbedingtes Übergewicht haben« Deutsche Revue, Oktober 1911..

Durch das Bevölkerungsargument versuchen sich die Verfechter der deutschen Kolonialpolitik als die größten Volksfreunde aufzuspielen. Demselben Ziel dient das zweite Argument, durch das sie die Notwendigkeit der Kolonialpolitik nachzuweisen suchen. Die deutsche Industrie könne nicht ohne Zufuhr überseeischer Rohstoffe bestehen. In der deutschen Einfuhr machten die Rohstoffe und Lebensmittel im Jahre 1898 80, im Jahre 1908 83 Prozent aus. Diese kolonialen Rohstoffe könnten »wir« selber in Kolonien erzeugen, wenn wir solche in genügender Zahl hätten; dadurch wäre nicht nur die deutsche Industrie von einem Tribut an das Ausland befreit, nicht nur würde die Gefahr, daß uns diese Zufuhr eines Tages gesperrt, wie auch, daß uns die Preise willkürlich diktiert würden, verschwinden, es würde auch eine Verbilligung der Lebensmittel und aller Waren eintreten, zu deren Produktion die teuren ausländischen Rohstoffe nötig sind. Rührend, wenn es wahr wäre! Aber die Statistik und die Nationalökonomie sagten etwas anderes, als das Märchen der Kolonialpatrioten.

Erstens, wie steht es mit unserem Bezug von Rohstoffen? Kommen sie größtenteils aus fremden Kolonien? Nur zu einem sehr kleinen Teile! Ein Blick in die Statistik zeigt, daß es nicht Kolonien sind, aus denen die deutsche Industrie ihre Rohstoffe bezieht. Die deutsche Einfuhr betrug im Jahre 1910 8934,1 Millionen, wovon auf Europa, Amerika, den australischen Bund und Neuseeland (auch diese Länder darf man nicht als Kolonien betrachten, da sie fast selbständig sind und nach eigenen Interessen regiert werden) 7661,5 Millionen entfallen. Von den übrigen 1272,6 Millionen, die sich auf die Einfuhr aus Afrika, Asien und Polynesien verteilen, muß man wenigstens die 36 Millionen der japanischen Einfuhr abziehen, da Japan doch ein selbständiger kapitalistischer Staat ist. Es bleibt also von den ca. 9 Milliarden deutscher Einfuhr, in der die Rohstoffe und Lebensmittel 80 Prozent ausmachen, nur 1 Milliarde 236 Millionen übrig, die aus dem Handel mit allen Kolonialländern Asiens und Afrikas gewonnen werden. In dieser Ziffer ist schon die deutsche Einfuhr aus China (über 94 Millionen) enthalten, und wir wollen ihr auch die aus der Türkei zurechnen, da ja nicht ausgeschlossen ist, daß die beiden Länder, obwohl jetzt unabhängig, noch Objekt der Kolonialpolitik bilden können. Wenn wir also zu den schon gewonnenen 1236 Millionen noch 67 Millionen der Einfuhr aus der europäischen, asiatischen und afrikanischen Türkei zurechnen, erlangen wir die Summe von 1303 Millionen, also keine anderthalb Milliarden und nicht einmal den sechsten Teil der deutschen Einfuhr.

Das wichtigste dabei ist, daß die der deutschen Industrie notwendigsten Lebensmittel und Rohstoffe, Weizen und Baumwolle, nur zu einem winzigen Teil aus den Kolonialländern bezogen werden. So wird die Baumwolle Die Baumwollfrage. Denkschrift des Kolonialamtes. Jena 1910, Verlag Fischer. nur für 73 Millionen von Ägypten, ca. 46 von Britisch Indien, aber für 406 Millionen von den Vereinigten Staaten Nordamerikas, also von einem kapitalistischen Lande, bezogen. Diese Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten, die auf dem Baumwollmarkt fast ein Monopol besitzen – macht das europäische Kapital sehr oft zum Opfer der willkürlichsten Preisspekulationen.

Aber die Kolonien können dagegen nicht helfen. Das deutsche Kapital versucht zwar in Togo, Kamerun und Ostafrika den Baumwollbau einzuführen, es trifft aber dabei auf schier unüberwindliche Schwierigkeiten. Es ist bisher nicht gewiß, ob nicht die klimatischen Verhältnisse alle Versuche des Anbaues von Baumwolle in den deutschen Kolonien aussichtslos machen, es ist aber sicher, daß sich ihnen die sozialen Verhältnisse der deutschen Kolonien entgegenstemmen. Bei den Negern selbst ist die Arbeitsteilung so wenig entwickelt, daß es undenkbar ist, sie ihrer Arbeit an der Hervorbringung der Lebensmittel zu entreißen und sie zu bewegen, sich gänzlich der Baumwollkultur zu widmen. Würde das aber gelingen, so würde die Notwendigkeit, für sie Lebensmittel in die Kolonien einzuführen, den Preis der kolonialen Baumwolle so erhöhen, daß der Baumwollbau sich unrentabel zeigen würde. Und es ist fraglich, ob er sich selbst bei der Unterstützung der Regierung entwickeln würde, denn er erfordert nicht nur eine viel höhere Kulturstufe, als die, auf der sich die Neger trotz 25 jähriger deutscher Herrschaft befinden, sondern jede größere Preisschwankung auf dem Baumwollmarkte entmutigt die Neger so, »daß – wie die Denkschrift über die Entwicklung der deutschen Kolonien im Jahre 1909 hervorhebt – alle diese Zusicherungen und Bemühungen (Geldbelohnung für Fleiß, Versicherung der Mindestpreise) indessen nicht imstande waren, die Bedenken der Eingeborenen ganz zu beseitigen«. Noch schlechter steht es um den Plantagenbetrieb. Die Neger sind in Ostafrika noch Grundbesitzer und haben ihre Verwandtschaftsorganisation noch beibehalten. Es ist sehr schwierig, sie zu überreden, sich auf den Baumwollplantagen schinden zu lassen. Dabei wohnen sie großenteils in dem nordwestlichen Teil Ostafrikas, während die Küstengebiete am meisten für den Plantagenbau geeignet sind. Der Arbeitermangel besteht also schon jetzt, was würde erst sein, wenn die Baumwollernte den Umfang des deutschen Bedarfs – 2 Millionen Ballen – hätte, also 200 000 Leute erfordern müßte. Die zwangsweise Abordnung der Neger zur Arbeit, für die die Kolonialschriftsteller in den verschiedensten Formen eintreten, würde den Baumwollbau nicht weiter bringen, sondern Aufstände hervorrufen. Die deutschen Kolonialkreise sind sich auch dieser Aussichtslosigkeit gut bewußt: das geht schon aus der Tatsache hervor, daß die Regierungsdenkschrift über die Baumwollnot keine Abhilfemittel vorzuschlagen weiß; und welche Stimmung in den kolonialen kapitalistischen Kreisen herrscht, malt ein bekannter Kolonialschriftsteller mit folgenden Worten aus: »Es läßt sich nicht leugnen, daß das vor drei und zwei Jahren, ja im vorigen Jahre sehr große Interesse für den Baumwollbau in den deutschen Kolonien bedeutend nachgelassen hat. Die Gründe dafür sind darin zu suchen, daß der auf Eingeborenen-Kultur in Togo gegründete Baumwollenbau sich als Fehlschlag erwiesen hat, auch die mit großen Hoffnungen ins Werk gesetzten Plantagengründungen die hoch gespannten Erwartungen nicht erfüllt haben, die vor drei und zwei Jahren gehegt wurden.« (Emil Zimmermann im »Reichsboten« vom 7. Januar 1911.) Wenn trotzdem die Baumwollfrage immer wieder angeschnitten wird, ja selbst die deutschen Arbeiter aufgefordert werden, auch ihre Groschen beizutragen, damit sie bei zwecklosen Versuchen verpulvert werden, so hat dieses zwei Gründe: erstens hilft das Baumwollgeschrei den Anschein erwecken, als treibe man Kolonialpolitik im allgemein-wirtschaftlichen und nicht im rein kapitalistischen Interesse, zweitens erzeugt man dadurch Stimmung für den Eisenbahnbau in den Wüsteneien Afrikas, ohne welchen diese zwecklosen Versuche mit den Baumwollkulturen nicht durchführbar sind. Aus dem Eisenbahnbau aber, der aus den Steuern des deutschen Volkes in Afrika gefördert wird, fließen dem Kapital gesalzene Profite zu!

Besser noch als dieses Beispiel zeigt das Verhalten des deutschen Kapitals in dieser Frage die Schwindelhaftigkeit des Rohstoffarguments. Während die Kolonialschriftsteller Wagen von Papier zur Darlegung der Bedeutung deutscher Kolonien für die Versorgung Deutschlands mit Rohstoffen verbrauchen, fällt es dem deutschen Kapital nicht im Traume ein, sich für die koloniale Rohstoffproduktion besonders zu erwärmen. »Zwar hatte schon Bismarck im Jahre 1889 den Plan eines kolonialen Baumwollbaues erwogen – schreibt der Handelsredakteur des »Berliner Tageblattes« O. Jöhlinger Otto Jöhlinger: Die wirtschaftliche Bedeutung unserer Kolonien, Berlin 1910, S. 81. – es gelang indes damals noch nicht, die beteiligten Kreise von der Notwendigkeit zu überzeugen, und die bereits unternommenen Schritte der Regierung mußten ohne tatkräftige Beteiligung der nächsten Interessenten zunächst ergebnislos bleiben.« Und später? Bis zum Jahre 1907 kümmerte sich das deutsche Kapital, mit Ausnahme einiger Lieferanten, um die Kolonien sehr wenig. Für die Baumwollkulturversuche brachte es nach der Regierungsdenkschrift über die Baumwollfrage bis Ende 1909 insgesamt 1.7 Millionen Mark auf. Und dabei hausiert man mit der Behauptung, von der Lösung dieser Frage hänge das Los der deutschen Textilindustrie ab!

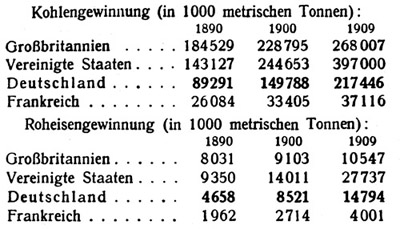

Und es kann auch nicht anders sein. Erstens könnten die deutschen Kolonien nach Berechnungen kolonialfreundlicher Schriftsteller Geheimrat Wohltmann im » Tropenpflanzer« (1909, Nr. 1). vielleicht erst nach hundert Jahren den Rohstoffbedarf Deutschlands decken. Auf einen solchen Zeitraum geben aber die Kapitalisten aus eigener Tasche sehr wenig, sie wollen den Profit sofort haben; zweitens sind sie zu gute Geschäftsleute, um nicht zu wissen, daß der Preis der Rohstoffe nicht in Windhuk oder Dar-es-Salam, sondern auf dem Weltmarkte bestimmt wird, daß also die Rohstoffe aus deutschen Kolonien ihnen ebenso teuer oder billig zugestellt werden, wie die ausländischen Rohstoffe. Das deutsche Kohlen- und Roheisen-Syndikat beweisen durch ihre Praxis genügend, daß sie sich ebenso gut auf die Verteuerung der Rohstoffe verstehen, wie die New Yorker Baumwollbörse.

Wenn aber die Kolonialfexe von der Verbilligung der Lebensmittel durch billige Zufuhr aus den Kolonien sprechen, so sollten sie damit nicht einmal den einfältigsten Deutschen zu ködern versuchen; als ob es keine deutschen Junker gäbe mit ihrem Brotwucher. Und daß die deutschen Junker gar nicht gewillt sind, sich den aus deutschen Kolonien bezogenen Lebensmitteln gegenüber anders zu verhalten, als den aus Amerika und Rußland eingeführten, bewiesen sie vollends durch ihre Stellungnahme zu den Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung Südwestafrikas. Die »Deutsche Tageszeitung« wandte sich in schärfster Form gegen alle, die Deutsch-Südwestafrika zur Viehausfuhr entwickeln wollten.

Wenn die beiden »Begründungen« der Kolonialpolitik auch nichts als Irreführung waren, so erforderte doch ihre Widerlegung ein Eingehen auf die ihnen zugrunde liegenden Tatsachen. Das dritte Argument der Verfechter der Kolonialpolitik, das in besonders feierlichen Momenten herbeigeholt wird, die Berufung auf das Recht der höheren Zivilisation, kann sehr kurz abgetan werden. Kapitalistische Staaten stellen Organisationen dar zur Niederhaltung des Volksaufstieges zu höherer Kultur. Niemand weiß das besser als die deutsche Arbeiterklasse, die jedes Atom Kultur im Kampfe gegen die kapitalistischen Kulturträger hat erringen müssen, und sie weiß auch, daß die Kultur, die das deutsche Kapital den wilden Völkern bringen will, Ausbeutung und Unterdrückung bedeutet. Peters, Arenberg, General Trotha, das sind die Träger der deutschen Kultur in den Kolonien. Angesichts dessen klingt die Berufung der Kolonialpolitiker auf das Recht der höheren Zivilisation wie Hohn in den Ohren der Arbeiter. Man kann mit dieser Behauptung Backfische irreführen, aber nicht die deutsche Arbeiterklasse, der Jahrzehnte ernsten, mühevollen Kampfes um die Kultur schon soviel Einsicht in den Charakter des Kapitalismus beigebracht haben, daß sie weiß: wenn das Kapital von Kultur zu sprechen beginnt, so dient das gewiß zur Verdeckung eines besonders guten Geschäftes.

Die kapitalistischen Kolonialfreunde verdunkeln nur den Charakter der Kolonialpolitik. Die kurze Prüfung der Argumente der Kolonialpolitik überhaupt, und der deutschen im besonderen, wie sie von bürgerlichen Schriftstellern gegeben wird, zeigt, daß man die Wurzel der Kolonialpolitik nicht in den allgemeinen Interessen der Gesellschaft und noch weniger in denen der Volksmassen finden kann. Das ist schon durch die Tatsache ausgeschlossen, daß die Träger der Kolonialpolitik eben die schlimmsten Gegner der Arbeiterklasse sind. Lockoutfabrikanten und Brotwucherer, Bureaukraten, die das Volk auf Schritt und Tritt schurigeln, Militärs, die immer wieder nach dem Niederwerfen der »revolutionären Kanaille« schreien, kurz die Spitzen der kapitalistischen Gesellschaft sind es, die sich für Kolonialpolitik am heißesten ins Zeug legen. Werden also nicht ihre Wurzeln in den Interessen dieser Klassen zu finden sein? Darauf bekommen wir am leichtesten eine Antwort, wenn wir uns die Entwicklungstendenzen des Kapitalismus, wie er heute schaltet und waltet, vor Augen führen.

2. Die Triebkräfte des Imperialismus.

Die ungeahnte Entwicklung des Kapitalismus, der in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in Europa ein Land nach dem anderen erobert, Nordamerika allmählich aus einem Agrar- in ein Industrieland verwandelt, beruht auf einer Entfaltung von Produktivkräften, deren Grenzen überhaupt nicht vorauszusehen sind. Eine technische Erfindung nach der andern hilft die Naturkräfte in den Dienst der Produktion stellen, und mit allen ihren Mitteln ausgerüstet, besiegt die kapitalistische Industrie das Handwerk, die bäuerliche Hausarbeit. Sie reiht den proletarisierten Handwerker in die Armee ihrer Sklaven ein, gesellt ihm den proletarisierten Bauer zu, rottet die Reste der Naturalwirtschaft aus und schafft sich einen inneren Markt. Das Kapital triumphiert. Es gibt außer ihm keinen Gott mehr auf Erden, und alle alten Mächte paktieren mit ihm und dienen ihm. Aber bald zeigt es sich, daß der Altar des kapitalistischen Baal auf einem Vulkan steht, und daß seine Priester leicht in die Luft fliegen können. Die Produktionskräfte wachsen schneller, als der Markt, der die Produkte der kapitalistischen Industrie verschlingen soll, damit der von der Arbeiterklasse erzeugte Mehrwert als blankes Gold – und nur dieses ist Gegenstand der kapitalistischen Sehnsucht – in die Schränke der Hohepriester des Kapitals zurückkehren kann. Die Kaufkraft der Arbeiter, die sich für kargen Lohn abmühen, wächst sehr wenig, da ungeachtet aller kapitalistischen Faseleien die Lage des Arbeiters immer eine schlechte, wenn nicht trostlose bleibt; einen je größeren Teil der Gesellschaft die Arbeiterklasse ausmacht, desto enger werden die Schranken der Markterweiterung, solange der Kapitalismus besteht. Die Entwicklung der Technik aber nimmt auf diese Sorgen des Kapitals keine Rücksicht. Bevor eine neue Erfindung gehörig ausgenützt ist, erscheint eine zweite auf der Oberfläche – und wehe dem Kapitalisten, der sich der alten bedient: er produziert zu teuer, verkauft mit Verlust. Die riesig gewachsenen Produktionskräfte überschwemmen den Markt mit Waren, die keinen Käufer finden. Es ist aber unmöglich vorauszusehen, welche Masse von Waren der Markt fassen kann, wieviel produziert wird, weil es keine Organisation der Produktion gibt, und man immer aufs Geratewohl produziert, je mehr, desto besser, weil angesichts der wachsenden Konkurrenz nur bei vergrößerter Stufe der Produktion Erniedrigung der Produktionskosten eintritt. Das Resultat dieser Entwicklung sind die Krisen. Es wird anarchisch produziert, mehr produziert, als der Markt fassen kann, es muß also ein Moment eintreten, wo die Stockung beginnt. Die Waren finden keinen Absatz; ihr Preis stürzt, der Kredit wird verteuert. Die Vernichtung ungeheurer Massen von Werten ebnet den Weg für die weitere Entwicklung der Produktion. Zertrümmerte kleinere Unternehmungen, die die Krise nicht überstehen konnten, eine Unmenge von Leiden der Arbeiter, die keine Arbeit fanden und darbten, während die Industrie keinen Absatz für ihre Waren fand, dies alles bezeugt, daß in der kapitalistischen Gesellschaft nicht Menschen über die ökonomische Entwicklung walten, sondern daß sie blinden Kräften unterliegen. Die Leiden der Arbeiterschaft bilden die geringste Sorge des Kapitals. Die Arbeiterklasse ist doch noch schwach, unaufgeklärt, unorganisiert und sieht in ihren Leiden Naturereignisse, Fügungen Gottes. Aber die anderen Folgen der Krisen, die sich den Taschen der Kapitalistenklasse fühlbar machen, reizen zur Abwehr. Das Kapital sucht eine Organisation der Produktion durchzuführen, um die Überproduktion zu verhüten, und wenn das nicht geht, die hohen Preise trotz der Überproduktion aufrechtzuerhalten. Es schafft Vereinigungen, die den Markt unter den einzelnen Mitgliedern verteilen, die die Höhe der Preise bestimmen und mit hohen Strafen jene Fabrikanten belegen, die sich erfrechen, billiger abzusetzen, als die andern. Aber die Kapitalistenklasse stößt hier auf ein ernstes Hindernis. Was würde ihm die Gründung von Trusts und Kartellen helfen, wenn fremdes Kapital dank den immer billigeren Transportkosten in ihre Domäne eindringen könnte. Ist das ausländische Kapital in der Lage, in den einheimischen Markt einzudringen, dann würde die Gründung der Kartelle und Trusts nur ein Mittel sein, den Markt für die fremde Wareneinfuhr freizuhalten. Darum schreit das Kapital nach Schutzzöllen, die sein Ausbeutungsgebiet – es nennt es gefühlvoll nach alter Sitte Vaterland – mit einem Wall vor dem Eindringen fremder Waren schützen. Wo schon Schutzzölle aus der Zeit bestehen, in der sie die wenig entwickelte Industrie vor der Konkurrenz der stärkeren, ausländischen schützen sollten, dort fordert man ihre Beibehaltung und Erhöhung, obwohl man der fremden Konkurrenz vollkommen gerüstet gegenübersteht. Der Schutzzoll hat jetzt eine Aufgabe: er soll dem Kapital die Möglichkeit geben, nach freiem Ermessen die Preise zu steigern. So bilden die Trusts und Kartelle eine Macht, die zur Einführung der Schutzzölle, zu ihrer Erhöhung führt, und diese wieder sind die Fittiche, unter welchen diese Ausbeutungsinstitutionen ihr Unwesen treiben können. Aber auch das hilft nur eine Zeitlang. Die technische Entwicklung, die Aufspeicherung immer größerer Kapitale treibt zur Ausbreitung, zur Erweiterung der Produktion. Was aber mit ihren Erzeugnissen tun? Das Kapital wirft sie zu billigen Preisen, manchmal ohne Profit, auf fremde Märkte. So kommt es in die Lage, die Produktionskosten niederzudrücken, und die hohen Preise im Inlande entschädigen es für die profitlose Verschleuderung eines Teils der Erzeugnisse auf den ausländischen Märkten. Aber auch diese Politik der Kartelle kann nicht für immer Abhilfe schaffen. Die Kapitalistenklasse des Auslandes kann sich durch dieselben Maßregeln ihrer Haut wehren, auch sie versteht es, sich mit einer Schutzzollmauer zu umgeben, die Erzeugnisse des Arbeiterschweißes auf fremden Märkten zu verschleudern. Es gilt, auf anderen Wegen dem immer wachsenden Kapital großen Profit zuzuführen. Im Kapitalexport findet man die Lösung der Frage. Die Kapitalkönige borgen den Regierungen der weniger entwickelten, kapitalarmen Länder Geld, damit sie nach dem Muster der großen Staaten Armeen schaffen, Bahnen bauen, eine moderne Verwaltung ausbilden können. Rußland, die Balkanstaaten, die südamerikanischen Staaten, die Türkei, China, sie alle greifen mit vollen Händen in die Taschen des westeuropäischen Kapitals, sie lassen sich Bedingungen vorschreiben, bei denen dem Kapital ungeheure Zinsen zufließen, sie verpflichten sich, die ihnen zur Ausrüstung ihrer Armeen, zum Eisenbahnbau nötigen Waren nur bei ihren Gläubigern zu bestellen. So kehrt das ausgeführte Kapital als Zinsen, als Warenbestellungen in die Taschen des europäischen Kapitals zurück, seine Macht ungeheuer erweiternd. Zur Vertretung seiner so entstandenen Auslandinteressen wendet sich das Kapital an den Staat. Es kann auf seine Hilfe sicher rechnen.

Die Staaten Westeuropas, deren Wirtschaftsleben diese Entwicklung durchgemacht hat, blieben inzwischen nicht die alten. Sie haben sich zusammen mit dem Kapital gewandelt. Wurden sie früher von dem Großgrundbesitz, von den Dynastien, die selbst die größten Großgrundbesitzer des Landes waren, beherrscht, bedienten sie sich des Kapitals zu ihren Zwecken, so sind sie jetzt nur Diener des großen Kapitals. Denn ihm unterliegt jetzt das Land. Die überwiegende Masse der Bevölkerung ist jetzt nicht vom Grundbesitz abhängig, sondern vom Kapital. In seinen Fabriken arbeitet die Mehrzahl der Bevölkerung. Von ihm ist der Staat abhängig, denn ohne seine Hilfe kann er die Staatsmaschine nicht in Bewegung erhalten. Die technische Entwicklung, die jahraus, jahrein die Produktionsmittel umwälzt, beherrscht auch die Entwicklung des Heeres, des wichtigsten Machtorgans des Staates. Die alten Mordmaschinen müssen ebenso rasch neuen, besseren, teueren Platz machen, wie die anderen Maschinen, und die Konkurrenz der Großmächte auf diesem Gebiete ist noch größer, als die der Fabrikanten. Immer größer werden die Kosten, die die moderne Ausrüstung des Heeres erfordert. Und das Heer selbst wächst in demselben Tempo, wie die Bevölkerung, denn seitdem die französische Revolution zur Abwehr ihrer Errungenschaften vor dem Feudalismus Massenheere auf die Schlachtfelder geworfen hat, geht ein Staat nach dem andern von dem System der Söldnerheere zu dem mehr oder minder konsequent durchgeführten System der allgemeinen Wehrpflicht über. Und dieser Wandlung im Charakter der Heere gesellt sich die Wandlung in dem zweiten Machtmittel der kapitalistischen. Staaten zu: in der Bureaukratie. Der Staat greift jetzt in alle Winkel des gesellschaftlichen Lebens hinein. Er ist rege, mannigfaltig geworden, alle seine Teile greifen ineinander, fordern eine Regelung. Die Aufgaben der Bureaukratie wachsen gewaltig. Entspricht sie ihnen nicht, beherrscht sie nicht das ganze soziale Leben, so verliert sie die Macht. Und so treibt sie die Gesellschaft zu immer schnellerem Wachstum: das Heer der Bureaukratie schwillt fortwährend an.

Die Erhaltungskosten der Armee, der Bureaukratie werden immer größer, immer unerschwinglicher. Obwohl der moderne Staat alles zu besteuern sucht, obwohl er die Steuerlast immer mehr vergrößert, muß er zu Anleihen greifen. Die Staatsschuld wächst und mit ihr die Abhängigkeit der Regierungen vom Kapital, das die Anleihen deckt. Denn wie gewinnbringend auch diese Anleihen für das Kapital sind, es schlägt aus ihnen mehr heraus, als bloß den Profit: es gewinnt Macht im Staate. Mag die Regierung noch so feudal sein, mögen die Spitzen der Bureaukratie eine noch so große Verachtung für die bürgerlichen Emporkömmlinge empfinden, sie können ohne sie nicht auskommen, müssen ihnen dienstbar werden. Und das Kapital geniert sich nicht im Gebrauch der Regierungsgewalt: sie dient ihm zur Niederhaltung der Arbeiterklasse und muß es als ihre wichtigste Aufgabe betrachten, seine Interessen den zahlreicheren, wenn auch schwächeren bürgerlichen Schichten gegenüber zu bewachen. Der Willensvollstrecker des Kapitals im Innern, wird der kapitalistische Staat zum Hüter der kapitalistischen Interessen nach außen hin. Wie diese Interessen aussehen, haben wir schon geschildert. Welche Aufgaben übernehmen ihnen gegenüber die westeuropäischen kapitalistischen Staaten? Diese Aufgaben hängen ab von der Eigenart des borgenden Staates und den Bedingungen, unter denen seine Unterjochung durch das fremde Kapital stattfindet. Erstens muß es der unentwickelte Staat, der die Anleihe aufnimmt, als seine heiligste Pflicht betrachten, dem fremden Kapital pünktlich die Zinsen zu zahlen, selbst wenn er alle Pflichten, die er seinen eigenen Untertanen gegenüber hat, unerfüllt lassen müßte. Er muß dem fremden Kapital nicht nur die Zinsen pünktlich zahlen, sondern auch seinen Warenbedarf bei ihm decken. Und will er das fremde Kapital bei gutem Humor erhalten, so ist es notwendig, ihm die Landesreichtümer zu Spottpreisen zu verschleudern. Aber nicht immer kann die Regierung eines halbentwickelten Staates die übernommenen Pflichten erfüllen: der wachsende Steuerdruck, die Ausbeutung durch die Fremden, die wie Ungeziefer im ganzen Lande herumkriechen und an seinen Säften saugen, bringt in die bisher ruhig dahinlebenden Massen der eingeborenen Bevölkerung Bewegung hinein; sie leistet der eigenen Regierung Widerstand, zahlt die Steuern nicht, erhebt sich schließlich mit den Waffen in der Hand. In diesem Augenblick schlägt das europäische Kapital Alarm; es fordert von seiner Regierung Schutz seiner ökonomischen Interessen im fremden Lande und die Besetzung des letzteren.

Oder eine andere Möglichkeit. Das Kapital hat sich in einem wenig entwickelten Lande eingenistet. Es hat der Regierung desselben zu Wucherbedingungen Geld geborgt und fühlt sich jetzt dort wie zu Hause. Mit dem Geld gelang es dieser Regierung, ihre Machtmittel zu vergrößern, ihre Lage der Bevölkerung gegenüber zu befestigen. Sie will das ausnützen. Sie hat sich in der Welt umgesehen und weiß, was für Wucherzinsen sie dem fremden Kapital zahlt. Um ihre Last etwas zu erleichtern, beginnt sie dem fremden Kapital Schwierigkeiten zu machen, macht sie Miene nach der Art des Kapitals durch eine Pleite bessere Bedingungen erlangen zu wollen. Da kocht wieder die Seele des fremden Kapitals vor Entrüstung, es fordert von seiner Regierung, einen Druck auf die betrügerischen Barbaren auszuüben und ihnen beizubringen, daß die Zivilisation in erster Linie in dem Einhalten der übernommenen Verpflichtungen dem fremden Kapital gegenüber besteht. Oder noch ein anderer Fall. Das fremde Kapital ist ein allgemeiner Begriff. In Wirklichkeit werden die Geschäfte mit den Regierungen unentwickelter Länder von nationalen Gruppen des westeuropäischen Kapitals gemacht. Deutsche, englische, französische Kapitalisten versuchen in einem nach Kapital lechzenden Lande ihr Geld unterzubringen. Sie machen einander Konkurrenz, versuchen sich gegenseitig zu verdrängen. Jede nationale Kapitalistengruppe fordert von ihrer Regierung, daß sie mit ihrer ganzen Macht zur Unterstützung ihres Angebotes eintrete. Sie solle doch der borgenden Regierung zu verstehen geben, wie unangenehm sie ihr werden könne, wenn das Angebot der betreffenden Kapitalistengruppe nicht angenommen würde. So solle sie aufmerksam machen auf ihre militärischen Kräfte, auf die Dienste, die sie ihr anderen Mächten gegenüber erweisen könne.

In allen diesen Fällen muß die Regierung eines kapitalistischen Landes die Interessen ihres Kapitals dem borgenden Staate gegenüber vertreten. Einmal endet die Sache mit einem diplomatischen Druck, das zweite Mal mit einer militärischen Demonstration, das dritte Mal mit der Besetzung des Landes, mit seiner Angliederung an das Gläubigerland. So führt der Export des Kapitals in fremde, wenig entwickelte Länder, zu der sogenannten friedlichen Expansion, sehr oft zu ihrer Besetzung. An der goldenen Schlinge werden sie dem Gläubigerstaat näher gebracht, von ihm ausgebeutet, verlieren schließlich, wenn sie sich gegen die sie erdrückende Last erheben und besiegt werden, ihre Unabhängigkeit und verwandeln sich in eine Kolonie. Der Kapitalist weist seiner eigenen Regierung die Rolle zu, die die fremde nicht ausführen konnte oder wollte.

Aber das ist nicht der einzige Weg, auf dem die Kolonien entstehen. Oft muß das Kapital die Regierung seines Landes anfangs zur Besetzung eines Fleckens freier Erde bringen, bevor es an seine Ausbreitung schreiten kann. Kapital exportieren bedeutet: Häfen, Städte, Eisenbahnen in einem unentwickelten Lande bauen. Wenn aber das Land auf einer so niedrigen Stufe der Entwicklung steht, daß es überhaupt keine Staatsorganisation, oder eine so schwache besitzt, daß man ihr den Schutz des geborgten Kapitals überhaupt nicht anvertrauen kann, so muß das Kapital zuerst eine eigene Staatsorganisation dorthin übertragen, d. h. die Bevölkerung unterjochen und sich ihr Land aneignen. So sind z. B. alle deutschen Kolonien entstanden Natürlich läuft die Geschichte nicht in jedem kapitalistischen Lande in derselben Weise ab; es handelte sich aber bei dieser Darstellung nicht um die Entstehung der imperialistischen Politik in einem Lande – den Werdegang der deutschen werden wir noch speziell schildern –, sondern um eine Gruppierung der allgemeinen Triebkräfte des Imperialismus. Eingebender schildert sie Rudolf Hilferding in seinem Finanzkapital, Wien 1910 (S. 374–477), Otto Bauer in der Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Wien. 1907 (S. 400–490), Parvus in seiner Kolonialpolitik und Zusammenbruch (Leipzig 1907), Kautsky in seiner Kolonialpolitik (Leipzig 1907).(Leipzig 1907).. Wir sehen nun, welche Kräfte zur Eroberung der Kolonien, d. h. zur imperialistischen Politik treiben. Um ihr Wesen aber besser zu erfassen, ist es nötig, genauer zu untersuchen, welche Interessen hinter dieser Politik stehen, und welche Schichten sie unterstützen.

3. Der Imperialismus und das Bürgertum.

Wir haben gezeigt, daß es die Interessen des kartellierten, vertrusteten Kapitals sind, die zur Gründung der Kolonien treiben, und die der Banken, die das Kapital in fremde Lander exportieren. Näher betrachtet sind das in erster Linie die Interessen der Eisenmagnaten und Großbanken. Das den Regierungen der unentwickelten Länder geliehene Kapital wird in erster Linie zum Ankauf von Kanonen, Gewehren, zum Bau von Festungen, Eisenbahnen verbraucht, es liefert also Bestellungen an die Magnaten der Hüttenwerke, Kanonenfabriken usw. Da der kapitalistische Staat, dessen Bourgeoisie Kapital exportiert, jederzeit bereit sein muß, ihr beizustehen, so muß er eine starke Flotte besitzen. Das gibt wieder denselben Zweigen der Industrie Beschäftigung, schafft ihnen einen immer wachsenden Warenmarkt, der desto lohnender ist, weil sie ihm die Preise diktieren können. Wie die Regierungen der vom fremden Kapital unterjochten Länder die Preise der Bestellungen annehmen müssen, wie sie von den Fabriken bestimmt werden, weil sie sonst die Anleihe nicht bekommen, so zahlt auch die heimische Regierung für ihre Schiffe und Kanonen, was man von ihr verlangt. Denn würde sie sich an fremde Fabriken wenden, so würde das Kapital Alarm schlagen, sie gefährde die Sicherheit des Landes; Konkurrenzunternehmungen gründen zu lassen, ist angesichts des ungeheuren Kapitals, das dazu nötig ist, nicht leicht, und alle für den Militarismus und Marinismus nötigen Sachen in eigener Regie fertigzustellen, ist schon darum nicht leicht möglich, weil der bureaukratische Betrieb noch teuerer ausfällt, als die gesalzenen Preise der Krupp. So sehen wir in der schweren Industrie, den Eisenproduzenten, den Waffenfabrikanten, den Reedereibesitzern die stärkste Gruppe der Nutznießer der imperialistischen Politik. Milliarden Mark stecken in ihren Riesenbetrieben. Aber nicht nur das macht ihre Kraft aus, da sie doch trotz ihrer Größe nur einen Teil des deutschen Kapitals darstellen: sie sind zusammengeschlossen, sie stehen in einem lang andauernden Verhältnis zur Regierung, wie es sich durch die Versorgung der Armee herausgebildet hat. Dazu kommt noch die Tatsache, daß hinter ihnen das Finanzkapital steht, bei dem die Regierung mit ihrer Staatsschulden-Politik tief in der Kreide sitzt. Das Finanzkapital steht aber hinter ihnen, weil es selbst zum guten Teil die schwere Industrie dirigiert. Ihr Umfang ist zu groß, als daß sie das Eigentum einzelner bilden könnte. Ihr Kapitalbedarf wächst zu schnell, zu enorm, als daß es aus dem von ihren Arbeitern erzeugten Mehrwert gedeckt werden könnte. Sie muß immer wachsenden Kapitalzufluß haben, und den besorgen die Großbanken. Sie sind also an der Entwicklung der schweren Industrie interessiert. Auch sein ureigenstes Interesse macht das Finanzkapital zum eifrigsten Anhänger des Imperialismus. Erstens nötigt die imperialistische Politik den kapitalistischen Staat zu immer stärkerer Schuldenmacherei, was den großen Banken sehr willkommen ist. Zweitens sind sie es doch, die den Export des Kapitals in fremde Länder vermitteln. Was daraus aber für sie herausspringt, mögen nur einige Beispiele beweisen. Wie die Anleihen des letzten ägyptischen Khediven aussahen, die später zur Besetzung Ägyptens durch England geführt haben, zeigt Th. Rothstein Th. Rothstein: Egypt's Ruin, London 1910 (S. 40). an folgendem Beispiel. Die Anleihe von 1873 wurde angeblich für 32 Millionen Pfund Sterling (640 Millionen Mark) zu 7 Prozent Zinsen und 1 Prozent Amortisation geschlossen. Die Banken, die diese Anleihe unterbrachten, gaben dem Khediven nur 20,7 Millionen Pfund und behielten die übrigen etwa 12 Millionen als Sicherstellung gegen Risiko. Damit nicht genug, zwangen sie ihn, 9 Millionen in Scheinen seiner eigenen schwebenden Schuld zum Kurse von 93 in Zahlung zu nehmen, obwohl die Anleihe eben zur Tilgung dieser Schuld bestimmt war und die Banken die Scheine zum Kurse von 65 erworben hatten. Um ein Beispiel aus jüngerer Zeit zu nennen, so haben die Banken, die den Bagdadbahnbau finanzieren, 100 Millionen Frank für die Vermittlung verdient und 180 Millionen Frank an den Baukosten gespart, die sie der Türkei übermäßig hoch angerechnet haben. So soll das Geschäft nach englischen Berechnungen aussehen; nach den Angaben des Direktors der Deutschen Bank sollen zwar die »Ersparnisse« an den Baukosten kleiner sein, aber der Vermittlerprofit wird auf 138 Millionen Frank angegeben The Nineteenth Century, Juni 1909. Arthur von Gwinner: The Bagdad Railway usw.. Bei der Anleihe, die der Sultan von Marokko im Jahre 1909 in der Höhe von 62 Millionen Frank abschloß, sackten die Banken 14 Millionen ein, bei der 110 Millionen Frank-Anleihe, die sie im vorigen Jahre untergebracht haben, »verdienten« sie für Vermittlung bei jeder 500 Frank-Obligation 71 Frank.

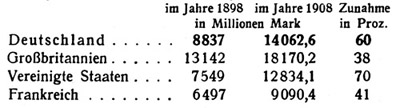

Wenn man bedenkt, wie groß die Macht der Großbanken ist, wie sehr die bürgerliche Presse, die bürgerlichen Parteien von ihnen abhängig sind, so kann man sich ein Bild machen von der Kraft, mit der sie ihre imperialistischen Interessen verfechten, sie zu allgemeinen Interessen des Kapitalismus, ja der Nation auszudehnen suchen. Aber hinter der imperialistischen Politik stehen noch ausgedehntere Interessen, als die der schweren Industrie und des Finanzkapitals. Wenn das Finanzkapital Armeen barbarischer Staaten ausrüstet, wenn es Bahnen in Anatolien oder China baut, so flicht es um diese Unternehmungen, die in erster Linie der schweren Industrie zugute kommen, einen Kranz von Unternehmungen, an denen verschiedene Zweige der verarbeitenden Industrie profitieren. Es reißt einen Teil der Eingeborenen-Bevölkerung von der Arbeit an der heimatlichen Scholle und läßt sie Landstraßen anlegen; es gibt ihr zwar kargen Lohn, aber für das Geld kauft die Bevölkerung europäische Waren. Der Bahn folgen Händler und kaufen den Bauern ihre Erzeugnisse ab, ziehen sie in die Wirrnisse des Warenverkehrs hinein. So erweitert sich der Kreis der industriellen Interessenten des Imperialismus.

Aber die imperialistische Politik findet Anhänger in noch weiteren Kreisen. Ihre eifrigsten Verteidiger findet sie in den Militärkreisen, denen sie ein Feld weiterer Betätigung öffnet. Das nähert ihr die Schicht des Kleinadels, der ursprünglich nicht kolonialfreundlich ist, weil doch die Kolonialpolitik in erster Linie im Interesse des Großkapitals geführt wird. Aber Adelssöhne sind es, die als Offiziere an der imperialistischen Politik interessiert sind, denn den jüngeren Söhnen des kleineren Adels winkt die Hoffnung, in den Kolonien, in die der Staat Millionen hineinsteckt, selbst mit einem kleinen Kapital sich emporzuarbeiten; zu Hause aber würden sie nur den Familienbesitz zersplittern und auf der väterlichen Klitsche nichts ausrichten können.

Damit ist der Kreis der direkten Kolonialinteressenten erschöpft. Kein Interesse haben an ihr die breiten Kreise der verarbeitenden Industrie und des Handels, die für den inneren Markt arbeiten oder aus dem Verkehr mit dem kapitalistischen Ausland ihren Profit ziehen. Sie sind der Zahl nach viel größer, als die für die Kolonien und die unzivilisierten Lander arbeitenden Teile der Industrie. Die imperialistische Politik erschwert ihre Entwicklung, weil sie den Schutzzoll verewigt, die Militärlasten vermehrt und den Weltmarkt immer wieder durch Kriegsgefahr beunruhigt. Aber sie sind nicht imstande, ihr Widerstand zu leisten, denn sie scheint ihnen die Politik zu sein, die auch ihren Interessen in der Zukunft entsprechen wird. Heute geht ? der deutschen Ausfuhr in kapitalistisch entwickelte Länder. Aber was wird der nächste Tag bringen, fragen alle Schichten der Bourgeoisie. Alle Länder entwickeln ihre eigene Industrie; werden sie nicht als Märkte in immer geringerem Maße für sie in Betracht kommen? Mögen die Kolonialländer heute noch so wenig entwickelt sein, gilt es nicht, sie zu entwickeln, damit sie später einen aufnahmefähigen Markt für die heimische Industrie bilden? Natürlich wird sich die Bourgeoisie aus Rücksicht auf ihre zukünftigen Interessen jetzt keine Unkosten machen, aber ihre Berücksichtigung genügt, um sie mit kolonialfreundlichem Geiste zu erfüllen, und das um so mehr, als die Koloniallasten zum größten Teil nicht ihr aufgebürdet werden. Den größten Teil des Budgets der kapitalistischen Staaten decken die Volksmassen durch indirekte Steuern. Und schließlich, wie kann das Bürgertum ohne den kolonialen Traum auskommen, was soll es dem aus den Volksmassen immer lauter erschallenden Ruf nach dem Sozialismus gegenüberstellen? Vor Jahrzehnten konnte es den Sozialismus unbeachtet lassen, als Utopie verlachen. Jetzt, wo die Vergesellschaftung der Arbeit durch die fortschreitende Beherrschung der Industrie durch das Finanzkapital, wo die Ausschaltung der Einzelunternehmer, ihre Verdrängung durch unpersönliche Aktiengesellschaften auf die Entwicklung der Produktion zur gesellschaftlichen Leitung, d. h. zum Sozialismus, hinweist, wo die immer wachsende Macht der Arbeiterklasse beweist, daß auch die Kräfte reifen, die diese Aufgabe aufnehmen können – was kann die Bourgeoisie dem Proletariat gegenüberstellen? Gibt es für sie noch eine andere Ausflucht als die, daß ihrer noch die große historische Aufgabe harrt, in die unzivilisierten Länder den Kapitalismus mit seinen Wundern der Technik hinein zu tragen? Was kann die Bourgeoisie dem Proletariat entgegnen, wenn es darauf hinweist, daß die Einengung der Absatzmärkte die alten kapitalistischen Länder vor Krisen und Erschütterungen stellen wird, in denen das vom Elend gepeinigte Proletariat zu einer anderen Organisation der Produktion greifen wird? Sie hat keine andere Zuflucht, als den Glauben an die Entwicklungsfähigkeit der Kolonien. Darum, mögen auch die breiten Kreise des Bürgertums keinen direkten Nutzen von den Kolonien haben, ja, mögen ihnen aus der imperialistischen Politik Schwierigkeiten erwachsen, sie werden sich doch im Schlepptau dieser Politik bewegen.

Auch für die gebildeten Schichten, die an der Produktion keinen Anteil haben und nur davon leben, was von den Tischen der Bourgeoisie abfällt, bildet der Imperialismus die einzige mögliche Ideologie, wenn sie, aus den Schlupfwinkeln ihrer Interesselosigkeit durch wichtige politische Ereignisse hervorgescheucht, sich in die Politik einmischen. Die Anbetung der starken rücksichtslosen Persönlichkeit, das ist die am stärksten verbreitete Weltanschauung dieser Kreise, die sich nur durch persönliche Tüchtigkeit hervortun können. Wo anders aber lebt sich jetzt die bürgerliche »Persönlichkeit« am rücksichtslosesten aus, wenn nicht in den Kolonien? Und wenn das graue, bürgerliche Leben den Intelligenzler anekelt, wo sieht er die Leute, die vor Abenteuern nicht zurückschrecken, die sich »ganz« ausleben, ohne Rücksicht auf die Sitten und Gesetze und die Heuchelei der Heimat? In den Kolonien! So nimmt der Imperialismus eine bürgerliche Schicht nach der anderen gefangen, er spannt sie vor seinen Wagen und feiert seinen Triumphzug durch die Welt.

Aus den Ländern des entwickelten Kapitalismus, aus England, Frankreich, Deutschland, dringt er in die Länder, in denen das Kapital noch schwach ist, in denen noch Raum ist für seine weitere Entwicklung, und erobert auch hier die Geister. Italien, Österreich, selbst das sieche Spanien sehen, wie die alten kapitalistischen Länder ein Stück Asiens und Afrikas nach dem anderen besetzen. Bald wird nichts mehr zu rauben sein. Sollen sie sich damit vertrösten, daß sie noch für Jahrzehnte mit sich selbst zu tun haben, werden nicht später dieselben Schwierigkeiten vor ihnen auftauchen, die den alten kapitalistischen Ländern heute schon drohend in den Weg zu treten beginnen? Das imperialistische Fieber ergreift auch sie und läßt sie eine Last auf sich nehmen, unter der sie schier zusammenbrechen.

So sehen wir den Imperialismus als die Politik, die den Interessen der schweren Industrie und eines Teiles der verarbeitenden, den Interessen des Finanzkapitals schon heute entspricht; die dem Kapital als die einzige Rettung vor den Schwierigkeiten erscheint, mit denen die weitere Entwicklung es bedroht; die die gebildeten Schichten der Bourgeoisie als einzige »ganze« Weltanschauung anzieht. Nicht mit den Interessen des Volkes, sondern mit denen des Kapitals in seiner letzten Entwicklungsphase ist die imperialistische Politik verknüpft. Sehen wir uns nun den Weg an, den sie in Deutschland zurückgelegt hat, um ihre Wirkungen und die von ihr heraufbeschworenen Gefahren würdigen zu können.

Als in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die kolonialpolitische Welle sich in Frankreich und England zu heben begann, stand Deutschland ohne jeden kolonialen Besitz da. Das Fehlen eines einheitlichen wirtschaftlichen Gebietes und einer zentralisierten Gewalt hatte es ihm im 16. und 17. Jahrhundert unmöglich gemacht, gleich Frankreich, England und Holland eine koloniale Tätigkeit zu entfalten, an die bei Beginn des Zeitalters der kapitalistischen Kolonialpolitik angeknüpft werden konnte. Als Deutschland schließlich durch die wirtschaftliche Entwicklung, sowie durch Blut und Eisen geeinigt wurde, hatten die besitzenden Klassen anfangs Wichtigeres zu tun, als auf kolonialen Raub auszugehen. Die Bourgeoisie begann sich in dem neuerbauten Reiche häuslich einzurichten, die Junker und die Regierung sorgten dafür, daß sie bei dem Umbau keine zu enge Unterkunft bekamen. Für das deutsche Kapital war die Eroberung von Kolonien damals eine fernliegende Sache. Es hatte noch in Deutschland viel Raum für seine Entwicklung, einen Boden, der vom französischen Milliardensegen befruchtet, von gierigen Händen aufgerissen, so umgerüttelt wurde, daß die giftigen Profitpflanzen nur so in die Höhe schossen. Und obwohl dieser wilden Spekulation bald eine Krise auf dem Fuße folgte, hatte die industrielle Entwicklung Deutschlands noch einen weiten Spielraum im Innern. Nach der wirtschaftlichen Krise vom Jahre 1874 wandten sich die Spitzen der kapitalistischen Welt zuerst dem Schutzzoll zu, dem ersten Heilmittel, das ihnen die Möglichkeit geben sollte, auf Kosten der Konsumenten und der verarbeitenden Industrie Extraprofite einzuheimsen. Weite Kreise der verarbeitenden Industrie hielten selbst angesichts der überstandenen Krise den Schutzzoll für unnötig: sie hatten noch Vertrauen in die heilenden Kräfte des Kapitalismus. Da sie keine Interessen in den kapitalistisch unentwickelten Ländern hatten, und ihr Handelsverkehr mit England und Amerika sich in stetem Aufstieg befand, hatte die Frage der Gewinnung von Kolonien selbst für diesen Teil des deutschen Kapitals, der für den Export produzierte, kein Interesse. Noch 1885 schrieb Robert Janasch, einer der ersten Befürworter der kolonialen Ausbreitung Deutschlands Deutsche Aufgaben in der Gegenwart in »Roschers Kolonien«, S. 371, Leipzig 1885.: »Unter unseren Kaufleuten sind es kaum wenige Hunderte, welche durch ihren Unternehmergeist, sowie durch die Art ihres Geschäftsbetriebes veranlaßt worden sind, sich eingehender über die Vorgänge auf den Gebieten der extensiven Kultur zu unterrichten, und welche das Bedürfnis fühlen, an denselben aktiv und zweckbewußt teilzunehmen. Der Einwand, daß der deutsche Kaufmann und Industrielle durch seine Beteiligung an dem so bedeutenden Export Deutschlands tatsächlich sein Interesse an dem internationalen Kulturleben bekunde, ist hinfällig, sobald man gewahrt, daß diese Beteiligung über die Grenzen der alltäglichen Routine spekulativ-merkantiler Tätigkeit nicht hinausreicht. Wo hat sich der Unternehmungsgeist und das Kapital der Börse, unserer großen Banken, das große Privatkapital Einzelner durch Erschließung überseeischer Märkte, durch koloniale Unternehmungen, durch Ausführung großer technischer Kulturwerke ersten Ranges, wie wir deren oben gedachten, betätigt? Und soweit dies ausnahmsweise der Fall gewesen, ist es in Verbindung mit ausländischen Unternehmern, im Dienste ausländischer Interessen geschehen. Während die englischen, ja sogar die französischen und belgischen Banken mit den großen überseeischen Märkten in unmittelbarer Verbindung durch ihre Filialen und Kartellbanken stehen, ist es uns bis jetzt noch nicht gelungen, für australische und viele der südamerikanischen Hauptplätze direkte Bankbeziehungen herzustellen, und die englische Vermittlung ist zurzeit noch unentbehrlich. Es ist eine wenig erfreuliche Tatsache, daß die 1870/71 von den deutschen Kriegsschiffen in den chinesischen Häfen entnommenen Kredite durch Vermittlung dortiger französischer Geldinstitute realisiert werden mußten! Daß unter solchen Verhältnissen der auf die Erwerbung überseeischer Absatzgebiete bedachte Unternehmungsgeist der deutschen Industriellen niedergehalten wird, bedarf keines weiteren Kommentars.«

Für die koloniale Ausbreitung traten nur einige Hamburger und Bremer Firmen ein, die Niederlassungen an der Westküste Afrikas und in der Südsee besaßen. Sie suchten die Regierung dafür zu gewinnen, ihren Handel zu unterstützen; denn sie wußten, daß die Regierung, einmal in ihre Händel hineingezogen, nicht mehr imstande sein würde, die Finger von ihnen zu lassen.

Bismarck Graf Ernst Reventlow: Was würde Bismarck sagen. Berlin 1909, S. 13–31. stand den Fragen der kapitalistischen Kolonialpolitik keinesfalls so fremd gegenüber, wie das oft behauptet wird. Schon sein durch den Sieg über Frankreich stark gehobenes Machtgefühl spornte ihn an, den anderen kapitalistischen Staaten auf diesem Gebiete nachzuahmen. Natürlich konnte mangels einer kolonialen Tradition in Deutschland, angesichts der Gleichgültigkeit des größten Teils des Bürgertums gegenüber den Kolonialunternehmungen und der noch größeren Verständnislosigkeit des Junkertums für eine so ausgesprochene kapitalistische Politik, wie die Kolonialpolitik, keine Rede sein von einem zielbewußten, weitblickenden Eintreten Deutschlands in die Bahnen der Kolonialpolitik. In der ersten Zeit nach der Reichsgründung konnte auch schon deshalb keine Rede davon sein, weil die auswärtige Politik Bismarck: Gedanken und Erinnerungen. Bd. 2, S. 239–287. Cottaische Ausgabe 1909. die Aufmerksamkeit Bismarcks in Europa festhielt. Die Verschiebungen in den Mächteverhältnissen, die der Gründung des Deutschen Reiches auf dem Fuße folgten, waren so groß, daß der Wunsch, Deutschlands internationale Lage zu stärken und sich die Errungenschaften des Sieges vom Jahre 1871 zu sichern, den ersten Platz in der Politik Bismarcks einnahm. Nach dem Frankfurter Frieden erblickte Rußland auf einmal an seiner Westgrenze an Stelle des schwachen zerklüfteten Deutschland das durch Blut und Eisen geeinigte starke Reich; Frankreich aber war schwächer, als es den Interessen des Moskowitenreiches entsprach. Als Deutschland auf dem Berliner Kongreß dem Zarismus nicht ohne jeden Vorbehalt die Stange halten wollte – Bismarck forderte zwar nur, daß Rußland ihm offen seine Wünsche klarlege, damit er sie ihm nicht von den Augen abzulesen brauche –, da verbarg die russische Regierung ihren Groll nicht. Sie verstieg sich zu direkten Drohungen an die Adresse ihrer bisherigen Berliner Mameluken: wenn Deutschland nicht ohne Widerrede die russischen Forderungen in der Orientfrage unterstützte, drohte sie Feindschaft an auf Leben und Tod. Das erklärte der Zar brüsk in einem Briefe an den Kaiser. Bismarck fürchtete, es könnte zu einem Bündnis zwischen Rußland und Frankreich kommen, das bei der noch blutenden elsaß-lothringischen Wunde zu einem Revanchekrieg führen könnte. Auch Österreichs Haltung bereitete ihm Sorge. Das vor Deutschland geheimgehaltene Reichsstädter Abkommen, in dem Rußland noch vor dem Türkisch-Russischen Kriege seine Zustimmung zur Einverleibung Bosniens und Herzegowinas durch Österreich, als Preis für die österreichische Neutralität während des bevorstehenden Krieges gab, weckte in Bismarck die Furcht, es könnte auch zu einem Einverständnis zwischen Österreich und Rußland über die Balkanfrage kommen, durch das Österreich im Bunde mit Rußland und Frankreich die Scharte von Königgrätz auszuwetzen in der Lage sein würde. Von bösen Träumen, Koalitionsträumen, geplagt, um das Wort Schuwalows zu gebrauchen, entschied sich Bismarck gegen das Bündnis mit Rußland, das Deutschland mit der ganzen Welt verfeinden und es Rußland auf Gnade und Ungnade ausliefern würde. Nachdem er über die Bündnisfrage bald nach dem Frankfurter Frieden in Wien sondiert hatte und der Einwilligung Österreichs gewiß war, mußte er noch den starken Widerstand niederringen, den der »Heldengreis« einer Abkehr von Rußland entgegenstellte. Die Familieninteressen – Kaiser Wilhelm war Oheim des Zaren –, der felsenfeste Glaube, daß nur die russische Knute für das Hohenzollernsche Gottesgnadentum in schlechten Zeiten Hilfe gewähren könnte, die höllische Angst vor der Macht des Zarismus, machten den Kaiser so widerspenstig, daß er sich seine Zustimmung nur durch die Rücktrittsdrohung des ganzen Kabinetts abringen ließ. Nachdem der Widerstand des Kaisers gebrochen war, stand nichts mehr dem Bündnis im Wege. Die bürgerlichen Parteien in Deutschland, obwohl überhaupt nicht befragt, äußerten lärmend ihr Einverständnis; in Österreich regte sich nur ein schwacher Unwille bei den slawischen Parteien; die Furcht vor den Machinationen Rußlands in Ostgalizien, vor einem Zusammenstoß mit ihm auf dem Balkan, war für die österreichische Regierung ausschlaggebend.

So entstand der österreichisch-deutsche Bund als Abwehrvertrag gegen Rußland. Die beiden Mächte gelobten sich Hilfe für den Fall, daß eine von ihnen durch Rußland angegriffen, oder daß Rußland einem dritten, sie angreifenden Staate seine Hilfe leihen würde. Deutschland wollte die Unterstützungspflicht auch auf den Fall eines französischen Angriffs ausdehnen, aber dafür war Österreich nicht zu haben.

Diesem Bündnis schloß sich nach langen Vorberatungen auch Italien an, obwohl bei ihm der Gegensatz zu Österreich wegen Welschtirol und Triest vorhanden war. Aber andere wichtige Momente bewirkten, daß das soeben erst geeinigte, mit Frankreich verfeindete Italien sich dem Bunde anschloß: es war die römische und die tunesische Frage.

Unter dem Einfluß der Klerikalen war Napoleon III. als Verteidiger der weltlichen Macht des Papstes aufgetreten. Als nach der Niederwerfung der Kommune in Frankreich die schwärzeste Reaktion ans Ruder kam, schien sie einen Kreuzzug gegen Italien wegen der Einverleibung Roms in das italienische Reich vorzubereiten. Dies verursachte noch vor dem Berliner Kongreß eine Annäherung Italiens an Österreich und Deutschland. Victor Emanuel reiste 1873 nach Wien und Berlin. Obwohl die auf dem Berliner Kongreß beschlossene Angliederung Bosniens und Herzegowinas an Österreich, bei der Italien keine »Entschädigung« bekam, Italiens Beitritt zum Dreibund im Jahre 1879 noch nicht perfekt werden ließ, so sorgte die damals neueinsetzende koloniale Betätigung Frankreichs dafür, daß der Beitritt Italiens nicht lange mehr auf sich warten ließ. Im geheimen Einvernehmen mit England – es war die Entschädigung für die Einnahme Cyperns durch England – und mit Deutschland – Bismarck sah gerne zu, daß Frankreich seine Kräfte außerhalb Europas beschäftigte, weil ihm dann keine für den Revanchekrieg übrig blieben – riß Frankreich Tunis an sich, auf das Italien schon lange Hoffnungen gesetzt hatte. Die außerordentliche Entrüstung der italienischen Bourgeoisie und der Militärkreise führte Italien endgültig dem Bunde zu. Sein Beitritt sicherte das Land vor Österreich und gab ihm die Unterstützung Deutschlands gegen Frankreich. So entstand der Dreibund.

Obwohl er die größten Befürchtungen Bismarcks bannte, blieb jedoch auch ferner das Hauptinteresse der auswärtigen Politik des Deutschen Reiches an den Mächteverhältnissen in Europa haften. Jedenfalls hatte Bismarck in größerem Maße als früher freie Hand auch für die koloniale Ausbreitung. Er wußte jedoch gut, daß Kolonialpolitik in erster Linie Geschäft ist, und daß sich kapitalistische Geschäfte ohne den Willen der Bourgeoisie überhaupt nicht machen lassen. »Um eine überseeische Politik mit Erfolg treiben zu können, muß jede Regierung in ihrem Parlament, soweit sie von ihm abhängig ist, soweit sie eine konstitutionelle Regierung ist, eine im nationalen Sinne geschlossene Majorität, eine Majorität, die nicht von der augenblicklichen Verstimmung einzelner Parteien abhängt, hinter sich haben. Ohne eine solche Reserve im Hintergrunde können wir keine Kolonialpolitik und keine überseeische Politik treiben,« so führte er im Jahre 1884 bei der Einbringung der Dampfer-Subventionsvorlage im Reichstage aus. Daß aber die Mehrheit der deutschen Bourgeoisie in ihrem Herzen noch keine Kolonialfreundlichkeit gefunden hatte, zeigte ihm die Haltung des Reichstags in der Samoafrage. Als im Jahre 1880 das Hamburger Handelshaus Godeffroy, das in der Südsee Handel und Plantagenbau trieb, in Bedrängnis geraten war und eine Aktiengesellschaft seine Interessen nur unter der Bedingung übernehmen wollte, daß die Regierung die Zinsgarantie gewährte, war Bismarck bereit, das zu tun, damit »der deutsche Name« durch den Untergang des Geschäftes nicht in schlechten Ruf gerate. Gegen die Stimmen der Junker, die immer dafür zu haben waren, wenn aus den Taschen des Volkes Parasiten gemästet werden sollten, und gegen einen Teil der Nationalliberalen, lehnte die Mehrheit des Reichstages, bestehend aus Freisinnigen, Zentrum, einem Teil der Nationalliberalen und den Sozialdemokraten, die Vorlage der Regierung ab, die der Aktiengesellschaft eine 3–4½-prozentige Zinsgarantie geben wollte. Noch vier Jahre später hat Bismarck erklärt: »Ich bin durch die Niederlage der Regierung in der Samoafrage lange Zeit abgehalten worden, etwas Ähnliches wieder vorzubringen.« Das entsprach aber nicht den Tatsachen: als er diese Worte sprach, befand sich sein kleiner Finger schon in den Krallen des kolonialen Teufels, der bald auch seine Hand umklammern sollte, obwohl die damaligen Interessen des deutschen Kapitals der Kolonien nicht benötigten und die auswärtige Lage des Reiches noch nicht ganz gefestigt war.

Wie schon erwähnt, standen Bremer und Hamburger Firmen in Handelsbeziehungen zu Westafrika. Deutsche Missionare hatten in Südwestafrika seit den sechziger Jahren gewirkt und den Boden für das deutsche Handelskapital vorbereitet. Das nützte die Bremer Firma Lüderitz aus, um dort eine Handelsfaktorei zu gründen. Sie kaufte von einem Eingeborenenhäuptling einen Landstrich an der Küste von Angra Pequena im Umfange von 900 deutschen Quadratmeilen. Die Regierung gewährte Lüderitz unter der Bedingung Schutz, daß seine Kaufrechte weder gegen die Eingeborenenrechte noch gegen die begründeten Ansprüche irgend einer Macht verstießen. Zu gleicher Zeit wandte sie sich an die englische Regierung mit der Anfrage, ob diese Anspruch auf die von Lüderitz gekauften Gebiete erhebe. Die englische Regierung antwortete, sie habe zwar keine Herrschaftsrechte in diesen Gebieten, aber sie erhebe auf die Küste zwischen der Kapkolonie und der portugiesischen Kolonie Angola Anspruch. Da Bismarck diese Antwort als völkerrechtlich unbegründet und als Beweis ansah, daß England auch in der Zukunft der kolonialen Ausbreitung Deutschlands Schwierigkeiten bereiten wollte, hielt er es für nicht vereinbar mit der Machtposition, die das Deutsche Reich seit dem Deutsch-Französischen Kriege eingenommen hatte, und telegraphierte am 24. April des Jahres 1884 – welcher Tag also als Tag der Gründung der deutschen Kolonialpolitik gelten kann – an den deutschen Konsul in Kapstadt, daß die Erwerbungen von Lüderitz unter deutschem Schutz standen, worauf die deutsche Flagge in Südwestafrika gehißt wurde. England gab nach und ermutigte dadurch Bismarck zum weiteren Zugreifen. Dies schien ihm um so angezeigter, als der russisch-englische Gegensatz in Mittelasien Englands Widerstandskraft gegenüber den kolonialen Gelüsten Deutschlands schwächte, während bei der weiteren Verzögerung der Kolonialerwerbungen damit zu rechnen war, daß in der nächsten Zukunft nichts mehr zu besetzen sein würde. Bismarck begnügte sich nicht mit Südwestafrika. Er nützte die Tatsache aus, daß sich in Kamerun und Togo einige deutsche Handelsniederlassungen befanden und daß deutsche Missionare dort die schwarzen Seelen für Gott und das Kapital bearbeiteten. Er wartete nicht mehr, bis sich die Firmen an die Regierung wandten, sondern spornte die Firmen Woermann, Jantzen, Thorwaldten zum Abschluß von Verträgen mit den Häuptlingen an der Küste Togos und Kameruns an. Nachdem dies geschehen war, wurde auch hier die deutsche Flagge gehißt Das Vorgehen Bismarcks ermutigte schneidige Abenteurernaturen, und so gründete Karl Peters, der in London die englische Kolonialpolitik studiert hatte, eine Deutschostafrikanische Gesellschaft, die an der Küste Ostafrikas von den Häuptlingen 2500 deutsche Quadratmeilen Land kaufte und erschacherte. Ähnlich ging es in Neuguinea zu, wo die »Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft« und die Hamburger Firma Hernsheim Fuß gefaßt hatten. Einmal im Sattel, ritt Bismarck auch hier einen scharfen Trab. Der Widerstand Englands reizte ihn, und er gewährte auch diesen Privatunternehmungen Schutz für ihre territorialen Erwerbungen.

Die hier kurz skizzierte Geschichte der Erwerbung der deutschen Kolonien M. Koschitzky: Deutsche Kolonialgeschichte. Leipzig 1887, 2. Bd. zeigt, daß sie von keinen größeren ökonomischen Interessen getrieben worden ist. Eine kleine Schicht von Kapitalisten ging dem ihr winkenden Profit in weiten Ländern nach. Sie dachte nicht an die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands, nicht an alle die schönen Argumente, die jetzt von den Verfechtern der Kolonialpolitik ins Feld geführt werden. Da in dieser Zeit Frankreich und England in größerem Umfange Kolonialpolitik zu treiben begannen, fürchtete die deutsche Regierung, das deutsche Kapital würde, wenn es einmal Lust an Kolonialpolitik gewinnen sollte, keinen Happen mehr abbekommen. Sie griff also zu, planlos, ziellos, wo auch nur die kleinsten wirtschaftlichen Interessen des deutschen Kapitals ihrem Vorgehen einen Schein der Berechtigung lieferten. Und das Bürgertum, das anfangs keine Lust verspürte, sich in koloniale Nesseln zu setzen, stimmte in seiner Mehrheit dieser Politik zu. Den Vertretern des Großkapitals, den Nationalliberalen, leuchtete es ein, daß gewisse Elemente unter ihnen aus dieser Politik große Profite herausschlagen würden; das Zentrum sah in den Kolonien ein neues Gebiet für die Betätigung der Klerisei; den Konservativen winkten Beamtenstellen für ihre Söhne. Weitere Kreise der Bourgeoisie, die damals absolut kein Interesse an den Kolonien hatten, wurden für diese Einschwenkung in das Fahrwasser der Kolonialpolitik eingefangen durch eine rührige Propaganda, die seit einigen Jahren von einer Schar Ideologen, wie Fabri, Janasch, Hübde-Schleiden, getrieben wurde; das Bild der Reichtümer, die England aus seinen Kolonien herausholte, das Bild der Verluste an Menschen und Kapital, welches von der damals so massenhaften deutschen Auswanderung verursacht wurde, verfehlten ihre Wirkung nicht, um so mehr, als der nationale Katzenjammer, der angesichts der Fruchtlosigkeit des Sozialistengesetzes und des Kulturkampfes die Bourgeoisie ergriffen hatte, eine »nationale« Anspornung erforderte, wie sie von dem Trugbild der kolonialen Ausbreitung geliefert wurde. Wie unvorbereitet aber die Regierung für die übernommenen Aufgaben war, geht aus dem Standpunkt hervor, den Bismarck am 26. Juni 1884 im Reichstag vertrat: »Den Interessenten der Kolonie soll das Regieren derselben überlassen und ihnen, nur für Europäer, die Möglichkeit europäischer Jurisdiktion und desjenigen Schutzes gewährt werden, den wir ohne stehende Garnison leisten können. Ein Vertreter des Reiches, ein Konsul, wird die Autorität des Reiches wahren und Beschwerden entgegennehmen; Handelsgerichte werden weitere Streitigkeiten entscheiden. Nicht Provinzen sollen gegründet werden, sondern Unternehmungen mit einer Souveränität, welche dem Reiche lehnbar bleibt; ihre Fortbildung bleibt im wesentlichen den Unternehmern überlassen.«

Aber schon die nächsten Jahre zeigten, daß die Logik der Ereignisse größer war, als die Voraussicht der deutschen Regierung. In Südwestafrika sollten die Hoheitsrechte auf die »Deutsche Gesellschaft für Südwestafrika« übergehen, die aus eigenen Mitteln eine Truppe zu unterhalten die Pflicht hatte. Aber die Gesellschaft wollte die entsprechenden Kosten nicht tragen, und so wurde die Verwaltung vom Reiche übernommen. In Ostafrika brach im Jahre 1888 ein Aufstand der Eingeborenen aus, die durch die Erhebung der Zölle gereizt waren, und das Reich mußte alsbald mit Marine und Landtruppen eingreifen. Es verausgabte bis zum Jahre 1891 8½ Millionen Mark für die Niederwerfung des Aufstandes, worauf es auch diese Kolonie in eigene Verwaltung übernahm. Ähnlich ging es in Kamerun zu; und auch in den Kolonien, wo es zunächst zu keinen Aufständen kam, zeigte es sich, daß die privaten Gesellschaften weder die Lust noch die Möglichkeit hatten, die großen Kosten der Aufpfropfung eines staatlichen Mechanismus auf die primitiven Verhältnisse der unterjochten Völker zu tragen. Im Jahre 1895 gestand auch der Direktor der Kolonialverwaltung, Kayser, dem Reichstag, daß der bismarcksche Plan der Kolonialpolitik Bankrott erlitten habe. »Wir haben die Erfahrung gemacht«, führte er am 28. März 1895 aus, »daß die Zeit der privilegierten Kompagnien vorüber ist, und wir dürfen es heute wohl auch aussprachen, daß wir uns beim Beginn unserer Kolonialpolitik in einem großen Irrtum befunden haben, wenn wir annahmen, daß die Kompagnie, eine Privatgesellschaft, in der Lage sein könnte, staatliche Hoheitsrechte auszuüben. Heutzutage verlangen wir ja auch in den unzivilisierten Ländern und auch in unseren Schutzgebieten schon eine Art staatlicher Organisation mit einem gewissen Rechtsschutz, der unmöglich von einer Privatgesellschaft im vollen Umfange gewährt werden kann.«