|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Beut mir deinen roten mund röslein auf der heiden

ein kuß gieb mir aus herzensgrund

so stet mein herz in freuden

behüt dich Gott zu ieder zeit

all stund und wie es sich begeit

küß du mich – so küß ich dich

röslein auf der heiden.«

»Behüt dich Gott mein herzigs herz

röslein auf der heiden

es ist fürwahr mit mir kein scherz

ich kann nicht länger beiten

du kommst mir nicht aus meinem sinn

dieweil ich hab das leben inn

gedenk' an mich – wie ich an dich

röslein auf der heiden.«

Es klang gar schön dies Lied vom Haidenröslein und der junge Gesell, der es mit heller Stimme und nach der allerneuesten zierlichsten Tonweise in den prächtigen Sommermorgen hinaussang, war so freundlich und frisch wie sein Gesang selber. Daß er einer aus der allzeit wanderlustigen Zunft der Maler war, ersah man aus seinem frohen sorgenlosen Wesen, und aus dem gar leichten Bündel, das er trug. Dazumal, um das Jahr 1490, begegnete man ja aller Orten dergleichen jungen und alten Wanderburschen, die nach den Niederlanden zogen, von wannen das Licht kam. Wer nur irgend in einem Winkelchen des lieben deutschen Landes den Pinsel führte und die Palette zu handhaben verstand, der meinte ein Stümper zu bleiben sein Lebelang, wenn er nicht die Heimat der hochberühmten Geschwister van Eyk und ihrer Nachfolger geschaut, und vor ihren glanzvollen Werken andächtig die Hände gefaltet. Jeder, der es ehrlich meinte mit seiner Kunst, pilgerte lieber barfuß und bettelnd nach den Niederlanden, als daß er daheim in Deutschland sich's hätte wohl sein lassen. Wie die Kreuzritter nach Jerusalem zogen, so wallfahrteten die Maler nach Antwerpen, jener ernsten Stadt, die an einem Walde lag, der niemals Blätter trug, an einem Mastenwalde, und von deren hohem, feindurchbrochenen Thurme ein Glockenspiel tönte, wie man es wunderbar in der ganzen Welt nicht wieder hören konnte.

Das Städtchen, das der junge singende Gesell aber eben durchwanderte, lag mitten im Herzen Deutschlands und wurde Gotha genannt. Wie ein Häuflein Schafe hatten sich die Häuser um einen Hügel zusammengedrängt, auf dessen Spitze die Veste Grimmenstein stand, wie ein recht böser trotziger Wächterhund. Die kampflustigen Landgrafen von Thüringen hatten sie erbaut und auch hohe Mauern rings um die Stadt gezogen. Das hätte wohl düster und traurig ausgesehen, wenn nicht zwischen den Häusern so viele schöne Bäume gestanden, die mit ihrem frohen stolzen Grün die grauen Steine ordentlich auslachten. An den Wänden vieler Häuser rankte sich der wilde Wein; vor den Fenstern blühten allerlei Blumen in Scherben; hinter den kleinen runden Scheiben blühten Mägdelein; vor den Thüren standen bereite Steinbänke zu nachbarlichem Geplauder und zum Ruheplatz für müde Wanderer, und bei solcher Traulichkeit vergaß man bald die Mauern und das dräuende finstere Schloß da oben. Auch der lustige Wanderer schien sich der Blumen zu freuen und schaute recht eifrig an jedem Fenster in die Höhe, ob nun wegen der Gelbveigelein draußen, oder wegen der Röslein drinnen, das konnte ihm freilich niemand ansehen. Er trug ein zerdrücktes Sammetkäpplein auf dem braunen Lockenhaar, einen kurzen dunklen Rock mit Pelz eingefaßt, enge dunkle Unterkleider, weite Schuhe und ein schneeweißes, saubergefälteltes Hemde, das oben aus dem Kleide hervorsah und den gebräunten Hals zierlich einschloß, just wie man es auf den alten Bildern heute noch sehen kann. Sein Gesicht war nicht sonderlich fein, aber die Wangen blühten, um die Lippen wehte der erste Flaum, und die Augen waren Kinderaugen, die von einem jungen reinen Herzen redeten, das noch an alles glaubte und auf alles hoffte. Wer tiefer und länger in diese hellen unschuldigen Augen hineinsah, der hätte freilich auf ihrem Grunde etwas Besonderes entdecken müssen, den sanften wunderbaren Schein eines blauen Edelsteines, den man selten und immer seltner leuchten sieht: dieser Edelstein heißt die Treue. – Uralte Sagen erzählen uns von Zauberaugen, die die Macht besessen, alle an sich zu ziehen und festzuhalten, Augen, die Genesung brachten den Todtkranken, frohen Muth den Tiefbetrübten und Glück den Verlassenen. Ich glaube in ihrem Grunde strahlte einzig und allein nur jener köstliche Stein, von dem ich eben redete, jener Stein, dessen mildes Licht die Seele verräth, die zu lieben versteht für die Ewigkeit.

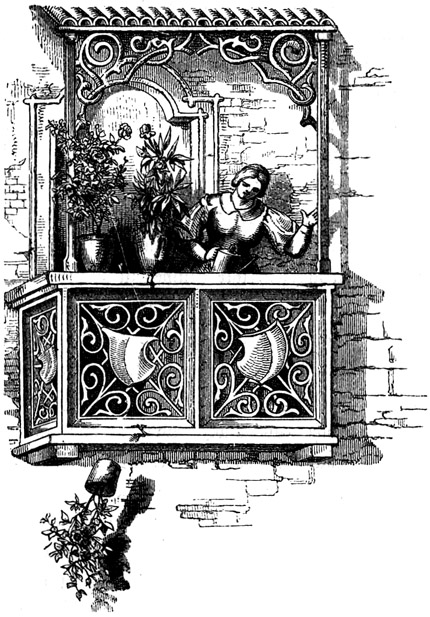

Eben als der hübsche Wanderbursch sein Liedchen beendet, blieb er vor einem hohen Erkerhause stehen, wie in maßloser Verwunderung. Es sah ein wenig vornehmer aus als die übrigen, auf dem Dach war ein Thürmlein errichtet und ein zierlicher Chor, auch Erker genannt, war aus dem ersten Stockwerk herausgebaut, und unten, an der schweren dunkeln Hausthür, sah man viel kunstvolles Schnitzwerk. Das erinnerte den fremden Gesellen an die liebe Heimat, an die traulichen Häuser von Bamberg und Nürnberg, von wannen er eben kam, und das Herz ging ihm ordentlich auf in tiefer, tiefer Sehnsucht, und er dachte an Vater, Mutter und Schwesterlein, die er daheim gelassen und nun so lange, lange Zeit nicht wiedersehen sollte. Da öffnete sich oben im Erker das mittelste Fenster, und ein blondes Mägdlein schaute heraus und neigte sich über die Blumen. Ein halbes Kind, wohl kaum 13 Jahre alt, schien sie mit den Knospen und Blättern gar eifrig zu reden. Die Levkoyen, der Rosmarin und Goldlack, die da standen, mochten durstig sein: das Kind hob einen Krug mühsam in die Höhe, als wolle es die Blumen begießen. Sie war aber wohl noch zu klein, um mit der schweren Last hinaufzureichen und darum trug sie erst vorsichtig ein Bänklein herbei, stieg hinauf und nun stand sie groß und frei im Fenster, und der fremde Gesell, der unverwandt zu ihr hinsah, konnte fast die ganze liebliche Mädchengestalt überschauen. Ein rothes Kleid trug sie, mit schwarzem Sammet eingefaßt, die Falten waren an den schlanken Hüften in die Höhe gerafft, und da hing an zierlicher silberner Kette ein Täschlein herab. Die Aermel schlossen sanft um den runden Arm und bauschten sich nur an dem Ellenbogen. Um den Hals lag ein sauber gefälteltes weißes Tuch und auf dem Kopf trug das Kind ein kleines schwarzsammetnes Häubchen, das in einer tiefen Schneppe niederging bis an die schöne reine Stirn. Blonde Locken fielen darunter hervor bis auf die Schultern und wehten in das süße Gesicht, wenn sie sich vorwärts neigte. Sie goß und goß, – die Blumen mußten über die Maßen durstig sein! Ob sie wohl den jungen Mann sah, der da unten stand und so glückselig lächelte? – Ihm war zu Muth als kehre er nach Haus zurück und droben stünde sein Schwesterlein und rief ihm »willkommen!«

Die Blumen hatten längst genug getrunken, und hätten gern »danke« gesagt, das Wasser floß aber immer noch über sie hin. Das machte, ihre Pflegerin hatte ihre großen dunkeln Augen von ihnen weggewandt, sie sah hinab auf die Straße. Was war nur da zu sehen? Das Wasser lief aus den Scherben an der Mauer des Hauses herab, – endlich war der Krug leer. Aber die armen Blumen hatten deshalb doch noch keine Ruh. Es gab heute so vielerlei zu binden, zu biegen, zu rücken, zu schieben wie noch nie, und der Rosenstock in der Mitte, mit vielen Knospen, mußte so genau besehen werden! Endlich hob das Mägdlein ihn gar in die Höhe, um ihn an einen andern Platz zu stellen, der Topf war aber schwerer als sie gedacht, die Krone schwankte, das Bänkchen auch, die kleinen Kinderhände öffneten sich unwillkürlich, der Rosenstock stürzte hinab. Ein heller Schrei begleitete ihn, ach! seine Pflegerin wäre fast selber hinabgestürzt vor Schreck und Kummer. Unten aber war schneller als ein Gedanke der junge Gesell herzugesprungen und hatte mit wunderbarer Geschicklichkeit den fallenden Rosenstrauch aufgefangen. Freilich hatte ihm der Scherben die Stirn blutig geritzt, auch die linke Hand aufgeschlagen; aber er merkte es kaum und trat so stolz und frohblickend ins Haus, als ob er einen Menschen vom Tode errettet. Drinnen stürzte ihm das blonde Kind todtenbleich entgegen, und aus einer Thür seitwärts vom Hausflur traten eine stattliche Frau und ein hoher freundlicher Mann in dunkler ernster Tracht. Sie entsetzten sich nicht wenig über den fremden blutenden Mann, aber ehe er noch zu reden begann, erzählte das Töchterlein hastig alles und hing sich verschämt wie ein reumüthig Kind an den Hals der Mutter. Die Eltern nahmen den Fremden aber freundlich bei den Händen und baten ihn da zu bleiben und so lange Rast zu halten, bis seine kleinen Wunden geheilt. Das Mägdlein sagte nichts, aber sie sah ihn an, unverwandt und – er blieb. Als man ihm einen leichten Verband um die Stirn und um die Hand legte, erzählte ihm mittlerweile das rosige Kind, das nicht mehr von ihm wich, daß sie Barbara Brenzbier heiße, und daß ihr Vater der Bürgermeister der Stadt sei und eine schöne Goldkette trage, mit der sie in noch jüngern Jahren so gern gespielt. Und wie sie so vor ihm saß und das blühende Kindergesicht zu ihm aufhob, und zwischen den Worten tausend Possen trieb mit einem schönen kleinen Hunde, der auf ihren Knieen lag, da sah sie aus, als könne sie noch immer gern mit der blinkenden Goldkette spielen.

Er aber erzählte ihr dagegen, daß er in dem gesegneten Bamberger Lande zu Hause und nach den Niederlanden ziehen wolle zu den vielen herrlichen Meistern, die dort wohnten, um bei ihnen ein ordentlicher Maler zu werden. Auch seinen Namen nannte er ihnen, er lautete: Lucas Cranach. Und sie ließen ihn nicht fort, diesen Tag und noch mehrere nicht; seine Wunden heilten rasch, aber niemand im Hause wollte auf den jungen Gesellen hören, wenn er vom Weiterwandern sprach, jeder hatte ihn so lieb gewonnen und verkehrte so traulich mit ihm, als wäre er ein Langgekannter.

Endlich ging er doch; seine liebe heilige Kunst ließ ihm keine Ruhe; er durfte die Zeit nicht versäumen und verträumen, und so wunderlieblich es war mit der süßen Barbara zu reden und zu scherzen, ihre Blumen zu pflegen, mit dem Schoßhund zu tändeln, oder gar mit ihr im Freien zu lustwandeln, so erbaulich es auch war mit der sanften Mutter oder dem klugen Vater Zwiesprache zu halten, so trieb es ihn trotz alle dem fort. Als er aber wirklich nach einer gar schönen Woche das schwere Wort » ade« aussprach, das schon so manchem das Herz gebrochen, rollten ihm die hellen Thränen über die Wangen. Barbara hatte die erste blühende Rose abgebrochen von dem herabgefallenen Rosenstock; wie sie die Blume ihm aber hinhielt und er die Hände nach ihr ausstreckte, schluchzte sie plötzlich auf wie in bitterstem Weh, schlang die Arme um den Nacken des Scheidenden und küßte ihn auf den Mund. Da sah er sie an voll trunkener Seligkeit und sagte leise wie einer, der im Traume redet: »Nun bist Du meine Braut, Barbara!«

O wie sie da unter Thränen lächelte und zur Mutter hinlief wie ein Kind, das man beschenkt, und ihr ganz heimlich ins Ohr flüsterte: »Ich bin nun seine Braut und will auf ihn warten!«

»Ja, kommt nur wieder, Lucas Cranach,« sagte mild die Mutter, »wenn Ihr drüben in den Niederlanden fertig und ein tüchtiger Maler geworden seid, und seht zu, wie's mit uns steht!«

»Aber gebt wohl acht, daß Euch die Barbara dann nicht selber auf den Kopf fällt,« lachte der Bürgermeister, »wie sie Euch diesmal den Rosenstock an die Stirn warf.«

»Nein, ans Herz soll sie mir fallen!« jubelte da der junge Maler und sah aus, als höre er schon die Kirchenglocken läuten zur Feier seiner Hochzeit mit der schönen schlanken Barbara.

Dann reichte er allen die Hand, küßte die Rose, befestigte sie an sein sammetnes Käpplein und ging fort. Draußen hörten sie ihn noch singen, wie sich selber zum Troste:

»Du kommst mir nicht aus meinem Sinn

So lang' ich hab' das Leben inn'

Gedenk an mich wie ich an Dich –

Röslein auf der Heiden.«

Die Stimme klang aber nicht so lustig und voll wie an jenem hellen Morgen, da er einzog; und oben an dem Fenster, wo sie ihn zuerst erblickt, stand das einzige Töchterlein des wohlangesehenen Bürgermeisters von Gotha, über den lieben bösen Rosenstock geneigt und weinte bitterlich.

*

Es mochten wohl fünf Jahre hingegangen sein und der Winter schritt eben so fest und hart über die Erde wie die bärbeißige Schildwache am Thore der Stadt, die am Fuße des Grimmensteins lag. Eben wollte die alte Magd in dem Hause des wackern Bürgermeisters Brenzbier die schwere Hausthüre schließen und die eiserne Stange vorschieben, als noch ein schlanker Mann mit freundlichen Worten um Einlaß bat. Sie führte ihn in den Hausflur. Dort fragte er recht hastig nach ihrer Herrschaft. Sie erkannte ihn nun an den Augen, als sie ihre Lampe in die Höhe hielt, und sagte: »O geht nur hinein, sie sind alle beisammen, Ihr seit ja der Lucas Cranach!«

»Alle? Wen meint Ihr?

»Der Herr, die Frau und die Barbara! Wie schmuck und fein seid Ihr geworden!«

Er ging aber schon nach der Thür hin und hörte sie nicht mehr. Die letzte Thür am Ende des Hausflurs war's, da pochte er bescheiden an und begann gleich darauf mit einer Stimme, in der ein übervolles Herz zitterte, die lieben Worte zu singen:

»Du kommst mir nicht aus meinem Sinn

So lang' ich hab' das Leben inn'

Gedenk an mich – wie ich an Dich

Röslein auf der Heiden.«

Noch hatte er nicht ausgesungen als ein Schrei aus der Stube drang. Der Schrei kam aus einer Mädchenbrust. Die Thüre wurde aufgerissen, ob zuerst von seiner oder ihrer Hand, wer wußte es zu sagen? Zwei zitternde Menschen standen einander gegenüber, ein Mägdlein und ein Mann. Hinter dem schweren Eichentisch gewahrte der Eingetretene die würdigen Gestalten des Bürgermeisters Brenzbier und seiner Ehefrau Mechtildis.

Aber Barbara? War das Barbara? Heilige Jungfrau, konnte sie das sein? Nein, es war unmöglich. Wie konnte sich das wunderschöne rosige Kind verwandelt haben in solch entstelltes bleiches Frauenbild. Nicht einen einzigen Zug seines süßen Mägdleins fand er wieder in diesem verzerrten Angesicht. Und doch sahen ihn Barbaras dunkle heiße Augen an! Er wähnte schwer zu träumen, aber die Angst seines Traumes trat auf sein Gesicht. Da wandte sich das Mädchen weg von ihm, rang die Hände in bitterm Weh und sagte schluchzend: »O, er kennt mich nicht! Ich wußte es, ja, ich wußte es!«

In demselben Augenblicke aber erkannte er sie an der Stimme, an dem wundervollen Goldhaar, das in schweren Flechten zusammengewunden war, an der Haltung, an der reizenden Biegung des Nackens. Schwere Thränen flossen jetzt über seine Wangen, die Augen des Malers beweinten das warme Schönheitsideal, das einst für ihn lebendig geworden und nun gestorben war, das Herz, das treue Herz des Jünglings aber verlangte laut nach der Geliebten. Lucas Cranach streckte die Arme aus und rief im Tone heißer Liebe: »Barbara, kommt zu mir, seht, ich habe Euch Treue gehalten, und werde sie Euch halten in Ewigkeit! Ihr gehört hierher – an mein Herz!«

Sie aber verhüllte ihr Gesicht und entfloh, die Mutter folgte ihr angstvoll, der Vater aber näherte sich dem jungen Manne, reichte ihm die Hand hin zum herzlichen Willkommen und sagte traurig: »Lucas Cranach, es ist schwer für Euch, aber auch für sie. Sie hat unablässig Eurer gedacht, als sie noch schön war! Letzten Herbst bekam sie die Blattern; die schreckliche Krankheit hat sie unkenntlich gemacht. Jetzt will sie Nonne werden. Macht ihr den Kampf nicht allzuschwer!«

*

Was für wundersame Zaubermittel der junge Maler Lucas Cranach gebraucht, um dem Bräutchen den Nonnenschleier zu entreißen, ist nimmer bekannt worden, so viel ist aber gewiß, daß er im Jahre 1500 eine gar fröhliche Hochzeit hielt mit der tugendsamen Jungfrau Barbara Brenzbier. Beim Hochzeitsmahle, allwo es gar hoch herging, – denn der wackere Bürgermeister von Gotha war stolz auf seinen Eidam, dessen Ruhm schon helle Strahlen durch die deutschen Lande sandte, – beim Hochzeitsmahle also umfaßte der junge Eheherr sein Weib so selig und schaute so liebetrunken in ihr reizloses Angesicht, als hielte er die schönste Mädchenrose in seinen Armen. Mancher schüttelte dazu verwundert den Kopf und meinte, die Barbara müsse den bildhübschen Jüngling verblendet haben mit einem Liebestränklein. Ja verblendet hatte sie ihn auch, aber nicht mit einem Trank. Echte und rechte Maleraugen schauen tiefer als die Augen aller Erdenkinder: ihrem Blicke entschleiern sich die Seelen; Lucas Cranach hatte die Seele der Geliebten angeschaut und über der hohen wundervollen unvergänglichen Schönheit, die sich ihm da enthüllt, gar schnell die verwelkte Blüte des Angesichts vergessen. Er zog mit seiner Barbara nach der Stadt Wittenberg, wo man ihn so hoch ehrte, daß man ihn endlich gar zum Bürgermeister erwählte. Sein Weib wurde die Rose seines Lebens, aber eine dornenlose, eine treue Mutter seiner Kinder, eine sanfte engelliebe Gefährtin seiner Tage. – Den Rosenstock, der ihr den Geliebten erworben, hatte sie mitgenommen in die neue Heimat und hielt ihn gar hoch in Ehren. Er stand nun, ein stattlicher Baum, im kleinen Gärtchen zu Wittenberg und gab seine rothen Blumen willig her zu manchem Ehrentage, mancher frohen Braut, aber auch zu mancher Todtenkrone. – Zum letzten Mal blühte er am Todestage der frommen Barbara im Monat Juni des Jahres 1540. Man pflanzte ihn dann auf ihr Grab, aber er hat nie wieder Rosen getragen.

Lucas Cranach hat sein Weib nur ein einzig mal gemalt und auch nur auf die Bitten des wackern Bürgermeisters von Gotha und seiner freundlichen Ehefrau. Er malte Barbara im Hochzeitsgewande und sich selbst neben ihr stehend. Diesem Bilde gab man später die Bezeichnung: »Heirath eines Jünglings mit einer häßlichen Frau,« und unter diesem Namen findet man es noch heute in der Petersburger Galerie.

Der Meister Cranach war wohl einer der größten Maler seiner Zeit und seine Zeitgenossen hielten ihn kaum minder hoch als die Nachwelt. Besonders gerühmt wurden seine Portraits, die alle sprechende Aehnlichkeit zeigten neben sorgfältigster Ausführung. Auch erzählt man von ihm, daß er allerlei Gethier mit der täuschendsten Wahrheit gemalt, so daß die Hunde vor seinen gemalten Hasen gebellt. Sein Colorit nannte man vortrefflich, bald kräftig und gesättigt, bald von der blühendsten Zartheit, und besonders von großer Wahrheit in den Localtinten des Fleisches. Dagegen machte ihm die Beleuchtung bei seinen Bildern wenig Sorge, so hell wie möglich ließ er jeden einzelnen Gegenstand hervortreten, und der sparsame Schatten, den er hie und da hinwarf, war oft sogar unrichtig. Von seinen Gewandungen sagte man, daß sie anmuthiger seien in den Falten und Biegungen als die des großen Albrecht Dürer. Die Umrisse seiner Gestalten waren aber mehr streng und pünktlich als anmuthig und die Zusammenstellung seiner größeren Gruppen kalt und steif. Von hoher Schönheit waren wohl seine Miniaturen, und die Verzierung eines Gebetbuchs von Lucas Cranachs Hand wurde mit Gold aufgewogen, wie man dem edlen Meister auch für seine Altarbilder und Portraits die höchsten Preise zahlte. So viel Schönes und Glanzvolles er aber geschaffen, ein Bild überstrahlt alle seine Werke. Ich meine nicht die wunderliebliche Madonna mit dem auf einem Polster stehenden Kinde, auch nicht den energischen Kopf des geistvollen Reformators Martin Luther, nicht die reizvolle Venus mit dem Amor in Lebensgröße, nicht das berühmte Wallfahrtsbild, bekannt unter dem Namen »Maria Hilf,« auch nicht den gekreuzigten Christus unter seinen Mördern, auch nicht den heiligen Christophorus, nein, das herrlichste Bild, das er der Nachwelt überliefert, ist: sein Leben. – Da ist vollkommene süße Harmonie in Farben, Licht und Gestalten, da sind die Gruppen warm und sinnvoll vertheilt, vor solchem Bilde faltet man recht aus voller inbrünstiger Andacht die Hände. Im fernsten Hintergrunde sieht man ja des Lucas Eltern, wie sie den frommen Sohn segnen zur Pilgerfahrt in die Niederlande, etwas weiter nach dem Mittelgrunde zu zieht der Wandersmann fort aus der Stadt am Fuße des Grimmensteins, die Rose am Hütlein, die Liebe in der Brust. Im Mittelgrunde selbst steht er lernend und beglückt inmitten der niederländischen Meister: Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes und Hemmling. Der Vordergrund zeigt den Meister in verschiedener Weise. Auf der einen Seite sieht man den frommen Lucas Cranach mild lächelnd im Kreise der Seinen, umgeben von Weib und Kindern, Mitbürgern, die ihn ehren, Freunden, die ihn lieben. Die schönste Gruppe aber ist doch jene im düstern Kerker: Lucas Cranach zu den Füßen seines vielgeliebten kurfürstlichen Herrn, Johann Friedrich, als treuester Begleiter und Diener seines vielgeprüften Fürsten; die rührendste aber: das Sterbelager des scheidenden Meisters. Kinder, Freunde, Mitbürger, alle weinen um ihn, er aber lächelt verklärt. Voller Glanz des Himmels fällt auf dies edle Menschenhaupt, und auf blendenden Lichtwolken, aus holden Engelköpfchen gebildet, schwebt in hochheiliger Glorie die göttliche Jungfrau hernieder, eine strahlende Krone in den Händen. Der Engelchor aber singt die Verheißung des Herrn: »Sei getreu bis in den Tod, so will ich Dir die Krone des Lebens geben!«