|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»War einst ein schöner Page,

Schlank war sein Wuchs, leicht war sein Sinn.«

Heine.

Wer heut zu Tage das ehemals hochberühmte Antwerpen durchwanden und durchstreift, ohne Bädeker's »Handbuch für Reisende durch Belgien«, aber Kopf und Herz erfüllt von Gedanken und Träumen von einer alten Herrlichkeit, wer auf jedem Schritte die leuchtenden Spuren vergangener Größe zu entdecken hofft, der wird sicher ermüdet und enttäuscht zurückkehren von seinem Ausfluge durch die stillen Straßen der vormaligen Weltstadt. Das neue Antwerpen hat mit dem alten fast nichts mehr gemein als den Namen; Nüchternheit, übermäßige Nüchternheit ist der vorherrschende Ausdruck der heutigen Stadtphysiognomie, Häuser, Menschen, Toiletten, alles langweilig, kleinbürgerlich. Der gewaltige Strom des Lebens, der einst hier gerauscht, ist ausgetrocknet für immer, und hat nichts zurückgelassen als sein leeres Bette mit Muscheln, Schalen, Sand und Steinen. Nur wenige Punkte giebt es dort, die uns mit Zaubergewalt plötzlich aus einer matten Gegenwart in eine glanzvolle Vergangenheit zu reißen vermögen. Da nenne ich denn zuerst die wunderschöne Kathedrale mit ihrem feinen durchbrochenen Thurm, der wie der fromme Gedanke eines Heiligen leuchtend himmelan steigt, mit ihrem melancholischen Glockenspiel, einer nie verstummenden Todtenklage, ferner die großartige Rotunde der ältesten, 1531 erbauten Börse, dann das alte Hansehaus an der Schelde, auch den zierlichen eisernen Brunnen des Schmieds Quentin Messis, dem die Liebe zu einer schönen Malerstochter den Pinsel führen lehrte, endlich aber die unsterblichen Werke jenes gewaltigen Genius, der hier gelebt und geschaffen: die Gemälde des Peter Paul Rubens.

Der fertige Meister Rubens, der große Künstler, dessen Gedankenfülle und Tiefe uns erschüttert und bewältigt, gehört der Kunstgeschichte an, ihn, den Mächtigen, wagt unser schwacher Pinsel nicht darzustellen; wir malen nur jene leise Morgendämmerung, jene sanft bewegte Luft vor dem Sonnenaufgang: ein Stückchen seiner Jugendzeit.

Im Jahre 1591 etwa lag in einer der Hauptstraßen Antwerpens ein großes auffallend gebautes Haus mit vielen Erkern, Thürmchen und Thoren: der Palast der schönsten Frau Antwerpens, der jungen lebensfrohen Gräfin Lalaine. Französin von Geburt, hatte sie, kaum den Kinderschuhen entwachsen, ihre Hand dem alten Grafen von Lalaine gereicht, der sie in Paris kennen gelernt hatte und, völlig bezaubert von ihrer Schönheit, seinen kolossalen Reichthum zu den niedlichsten Füßen von ganz Frankreich niederlegte. Das junge Mädchen, ohne Vermögen, elternlos, von der Gnade eines geizigen verwandten lebend, ergriff freudig die Gelegenheit, einer harten Gefangenschaft zu entschlüpfen. Ach! sie vertauschte nur einen Kerker mit dem andern: freilich hatte dieser andere goldene Gitterstäbe. Nach zehn freudlosen Jahren war Cécile von Lalaine Wittwe, und wer konnte es ihr verargen, wenn sie nun ihr junges Leben genoß? Eine Testamentsklausel ihres verstorbenen Gatten wies ihr als Wittwensitz sein Haus in Antwerpen an, und so kam es, daß das düstere Gebäude in der Scheldestraße der Sammelplatz der ausgewähltesten Gesellschaft der Stadt wurde. Die Pracht, mit der die schöne Cécile ihre Gemächer einrichten ließ, erregte selbst in dieser Zeit des gediegensten Luxus laute Bewunderung. Der theuerste Sammet deckte die Wände, die kostbarsten Teppiche den Boden, und die Umhänge der Fenster und Thüren waren von dem schwersten Brokat. Die kunstvollsten Geräthe von Gold und Silber waren überall ausgestellt, und nirgends sah man so schöne und reiche Holzschnitzereien an Sesseln, Thüren und Kaminen als im Palais Lalaine. Und doch waren alle diese verschwenderisch verzierten Räume eben nur die einzig passende und würdige Umgebung für so viel Schönheit, so viel Reiz, so viel Grazie: für die entzückende Gestalt der Gräfin von Lalaine.

Wer erinnerte sich nicht jener Bilder der älteren niederländischen Schule, jener köstlichen, üppigen Frauengestalten in hellen Atlasgewändern mit blühendem, lächelndem Antlitz und braunem Lockenhaar, nachlässig hingegossen, Laute spielend oder mit Papagei und Schoßhund tändelnd? Cécile scheint das Urbild aller dieser lebenswarmen Erscheinungen gewesen zu sein. Ihr herrlicher Wuchs, die tadellosen Formen ihres Nackens, ihrer Arme, Hände und Füße, ihr seines rosiges Antlitz, ihr goldbraunes volles Haar, ihre dunklen weichen Augen mit dem leidenschaftlichen Aufschlag, verwirrten die besonnensten Männerköpfe und selbst Frauen vermochten ihrem Liebreiz selten zu widerstehen. Ihre zahlreichen Diener und Dienerinnen vergötterten sie, die Gräfin war die Großmuth und Güte selbst gegen ihre Untergebenen. Es war aber eine ihrer vielen pikanten Launen, sich nur mit hübschen Gesichtern zu umgeben, und so sah man im Palast Lalaine eine wirklich seltene Auswahl frischer, allerliebster Köpfe und schöner Gestalten. Häßliche Menschen waren der Gräfin auf das Aeußerste zuwider, ja selbst vor jeder kleinen Entstellung, Fleckchen oder Narbe, zeigte sie einen maßlosen Abscheu.

Auserlesen waren die vier Pagen Cécile's, eine Bedienung, die damals jede vornehme Frau für unerläßlich hielt. Die angesehensten Familien Antwerpens boten ihre Söhne zu diesen Stellen im Lalaine'schen Hause an. Die jungen Leute hatten ihre volle Freiheit; außer in jenen Stunden, die dem Dienste ihrer schönen Herrin geweiht waren, lernten sie sich mit Sicherheit in den Kreisen feingebildeter Kavaliere und Damen bewegen, und begleiteten die Gräfin auf ihren größern und kleinern Reisen. Die Pagen waren meist in dem Alter von 10-15 Jahren. Da begab es sich plötzlich, daß dem jüngsten unter ihnen, und just dem hübschesten, mitten auf der seinen Nase eine Warze erwuchs, und zwar keine von der kleinsten Art. Die reizende Wittwe fiel in Ohnmacht, als ihr dieser Anblick zum ersten mal wurde. Die geschicktesten Doctoren wurden gegen diesen bösen Feind zu Felde geschickt vergebens, kein Mittel half; wurde die Warze abgeschnitten, so kam sie nur um so größer wieder, kurz, das Pagengesicht war in dem bedaurungswürdigsten Zustande. Das Schicksal des armen Knaben entschied sich bald; die Gräfin entließ ihn und konnte sich aus Furcht vor Ansteckung, wie sie sagte, nicht einmal entschließen, ihrem einstmaligen Liebling ein Lebewohl zu sagen.

Gar viele Anfrage geschah nun wegen der freien Stelle; man drängte sich zu diesem Posten, und der Thürhüter hatte genug anzumelden und abzuweisen. Cécile aber schien sich diesmal zu keiner Wahl entschließen zu wollen; kein Gesicht gefiel ihr; sie sah auf jeder Nase eine Warze. Ermüdet und gelangweilt gab sie eines Abends den Befehl, niemand mehr vorzulassen, als man ihr noch eine Frau in Trauer meldete, die dringend um die Erlaubniß bat, ihren Sohn vorstellen zu dürfen. Cécile von Lalaine ließ die Fremden eintreten, die sich bescheiden ihrem Sitze näherten. Die Erscheinung der Mutter in der schleppenden Trauerrobe, deren röhrenförmige Falten weit abstanden, in der schwarzen, zu einer tiefen Spitze niedergehenden Haube, aus der das bleiche Antlitz einer Heiligen schaute, war so imponirend, daß die schöne Cécile sich unwillkürlich erhob, um der Fremden einen Sessel anzuweisen. Rührender schauten still getragene Schmerzen noch nie aus blauen Augen, eine edlere Geduld, eine mildere Ergebung stand noch auf keiner Stirn. Sie legte, nach einigen einleitenden Worten, ihre weiße, durchsichtige Hand auf die Schulter ihres kräftigen Sohnes, diesen sanft der Gräfin näher ziehend. Die anmuthige Frau erschrak fast vor der bedeutungsvollen Schönheit dieses Knabenkopfes. Solche Augen hatte sie noch nie gesehen, Augen, die so tief, so wunderbar blickten, daß Cécile meinte, sie sähen über diese Welt hinaus in eine andere schönere hinein. Eine Stirn wölbte sich darüber, als hätte sie ein Engel berührt und nur für Lichtgedanken geweiht. Der Mund allein, mit seinen vollen rothen Lippen, gehörte einem Kinde der Erde, er war lieblich, jugendlich und schalkhaft.

Die Gräfin hatte kaum die wehmüthigen Worte: »mein Sohn hat keinen Vater mehr!« vernommen, als sie mit herzgewinnender Freundlichkeit dem Knaben die Aufnahme in ihre Dienste zusagte. Die Mutter dankte durch einen innig frohen Blick, der dies Antlitz doppelt schön erleuchtete. Der schweigende Knabe sah seine Mutter an; ein Strahl höchster Kindesliebe, zärtlichster Anbetung zuckte zu ihr herüber, Cécile seufzte schmerzlich.

»Wie heißt Ihr?« fragte sie ihren neuen Pagen.

»Peter Paul Rubens.«

»Ihr könnt gleich bei mir bleiben, junger Freund!«

»Nein! o nein, das kann ich nicht, ich muß erst Abschied nehmen von der Mutter!«

»Ist das Eure erste Trennung von ihr?«

»Die erste, – auf ein Jahr! – die Mutter reist nach Amsterdam. Wenn Ihr mich nicht angenommen, so hätte ich sie begleitet und wäre ein Kaufmann geworden.«

»Wie alt seid Ihr?«

»Noch nicht volle vierzehn Jahr.«

»Wo habt Ihr Euren Vater verloren?«

»In Cöln am Rhein. Er war vor den Brabanter Unruhen dorthin geflüchtet. Dort bin ich auch geboren.«

»Ihr sollt eine mütterliche Freundin in mir finden, Paul Rubens! Werdet Ihr auch gern bei mir bleiben?«

Der Knabe warf wieder einen Blick auf seine Mutter, antwortete nicht und wandte sich wie trotzig ab, es war aber nur, um eine Thräne zu verstecken, die schwer und langsam über die blühende Wange rollte.

*

Das Verhältniß unseres Paul Rubens zu seiner Mutter war, in seiner unbeschreiblichen Zartheit und Innigkeit, durchaus ungewöhnlicher Art und eine natürliche Folge schwerer, trüber Ereignisse. Als junges, kaum verheiratetes Weib war Maria Rubens dem Manne ihrer Wahl und Liebe, dem adeligen Schöppen von Antwerpen, zur Zeit der Brabanter Stürme nach dem friedlichen Deutschland in die düstre Stadt Cöln gefolgt, um dort so lange mit ihm zu verweilen, bis der Himmel über ihrem schönen Vaterlande sich wieder aufgeklärt. Ach! der Himmel ihres häuslichen Glücks sollte sich mit schweren Wolken bedecken! Nach traumkurzer Seligkeit traf die Arglose das Härteste, was ein liebendes Herz zu treffen vermag: sie wurde verabsäumt, betrogen und endlich gar verlassen! Die ausfallende Schönheit ihres Mannes, die Ritterlichkeit seines Wesens hatten bei Gelegenheit eines öffentlichen Festes die Aufmerksamkeit einer fremden hohen Dame auf sich gezogen. Eine heftige Leidenschaft für die ausgezeichnete Erscheinung Peter Rubens war die Folge dieser Begegnung. Man wandte erlaubte und unerlaubte Mittel an, ihn heranzuziehen, zu fesseln; der Schwache ließ sich nur allzubald blenden, bethören, vergaß seine heiligsten Pflichten, folgte der Circe, und verließ sein liebliches Weib, seinen kaum gebornen Sohn. Er begleitete die neue Gebieterin seines Herzens in langsamen Tagereisen mit einem Theil ihres Gefolges den Rhein hinauf bis nach Bingen, woselbst sie mit ihrem Gemahl zusammentreffen sollte. Selbiger hohe Herr aber ließ ohne ein Wort der Erklärung den schönen Fremden, der ihm das Herz seiner Gemahlin geraubt, gefangen nehmen. Rubens wurde nach Siegen in das nassauische Land gebracht und dort in strengster Haft Jahre lang festgehalten.

Da aber entfalteten Liebe und Treue wieder ihre glänzenden Schwingen; Frau Maria eilte, als die Kunde von dem Loose ihres Herrn in ihre thränenreiche Einsamkeit gedrungen, mit ihrem Kinde nach Siegen, erlangte dort durch Bitten und Thränen die Erlaubniß, bleiben zu dürfen und theilte freudig die Gefangenschaft mit ihrem Gatten. Der einzige Sohn des unglücklichen Paares wuchs also im Schatten von Seufzern und Klagen auf, sein Vater war kein geduldiger Gefangener; mit dem wunderbaren Instinkt des Kindes aber fühlte der Knabe von Anfang an, welches Herz das schwerste, trostbedürftigste, und wandte sich mit einer Zärtlichkeit seiner Mutter zu, die alle Begriffe überstieg. Ihre Geduld, ihre Treue, ihre Frömmigkeit, ihr Lebensmuth machten den tiefsten Eindruck auf die junge Seele. Als sein Vater unheilbar erkrankte und man ihn deshalb seiner Haft entließ, zog die kleine Familie wieder nach Cöln, wo Paul bis zum Tode seines Vaters auf das Sorgfältigste unterrichtet wurde. Er hatte nun das dreizehnte Jahr erreicht, war aber in geistiger Hinsicht seinem Alter vorausgeeilt und entwickelte die staunenswertheste Besonnenheit und Charakterfestigkeit. Da Mutter und Sohn in ziemlich beschränkten Verhältnissen in Cöln zurückgeblieben, so war Paul der Erste, der eine Trennung für nothwendig erkannte. Freilich bot der älteste Bruder des Verstorbenen, ein wohlhabender Kaufmann in Amsterdam, der Wittwe einen Zufluchtsort in seinem Hause an und versprach, den jungen Neffen in die Lehre nehmen zu wollen, Maria aber sträubte sich noch immer dagegen, weil ihr Mutterauge gar wohl den Aufruhr erkannte, den dieser letzte Punkt des Vorschlags in der Seele des Knaben erregte. Beide suchten ihre verschiedenen Empfindungen aber vor einander zu verbergen und traten äußerlich ruhig und frohen Muthes die Reise nach Antwerpen an, wo Frau Rubens noch eine Summe, die ihr Mann einstmals einem dortigen Freunde anvertraut, für sich zu retten hoffte. Diese Hoffnung schlug leider fehl, dagegen wurde, wie wir wissen, Paul Rubens Page der Gräfin von Lalaine. Mutter und Sohn trennten sich nun zum ersten Male, schwer kämpfend. Sie hing dem Knaben noch ein kleines silbernes Krucifix an einer langen Schnur von ihren schönen schwarzen Haaren um den Hals, segnete ihn und sagte: »Denke an den, dessen Schmerzen größer waren als die einer ganzen Menschheit, dann wirst Du Trost finden!«

*

Wen das Leben im Palast Lalaine nicht aufregte und fortriß, der mußte entweder krank oder sehr unglücklich sein. Festgelage, Reisen, Schmausereien, Tänze wechselten in rascher Folge mit einander ab. Die reizendsten Frauen, die muntersten Kavaliere fanden sich dort zu den auserlesensten Vergnügungen ein, oder gaben der schönen Gräfin zur Erwiderung ihrer Gastfreundschaft prachtvolle Feste. Die jungen Pagen taumelten von einer Lust in die andere, versäumten nebenbei auch nicht, auf ihre Hand allerlei tolle Streiche auszuführen, und die Bezeichnung »Lalaine'scher Page« genügte, um das Schlimmste von einem jungen Menschen zu glauben. Auch Paul Rubens wurde anfangs mit fortgezogen; er nippte von dem schäumenden Becher der Freude, und ließ sich die Schmeicheleien und Aufmerksamkeiten gefallen, mit welchen man ihn als den Schönsten und offenbaren Liebling seiner Herrin freigebig überschüttete. Aber dieser Taumel währte nur kurze Zeit, gar bald ekelte ihn das wilde Treiben an, der ewige Sonnenschein that seinen Augen weh, und die Sehnsucht nach dem stillen Mondlicht des mütterlichen Angesichts wurde zum unablässig nagenden Schmerze. Wie im Traume ging er umher, und seine Blässe und der schwermüthige Ausdruck seiner Augen wurden bald zum Gegenstand bitterer Spöttereien seiner Kameraden. Sie nannten ihn einen weichlichen Muttersohn und verhöhnten ihn auf alle Weise. Er ließ sie ruhig gewähren, ging seinen einsamen Weg weiter und gab sich immer mehr jenen unklaren trüben Empfindungen hin, die sich alle zuletzt in ein Verlangen auflösten: in die leidenschaftlichste Sehnsucht nach einem Blicke und Worte der treuesten Freundin seines Lebens.

*

Die Gräfin Lalaine wünschte gemalt zu werden. Der alte berühmte van Oort sollte ihr schönes Bild festhalten, ganz wie sie immer den Augen ihrer Freunde sich zu zeigen pflegte: in hellem Atlas, Schultern und Arme unverhüllt, mit einem braunen kleinen Schoßhund tändelnd. Sie ließ sich fast täglich in das Atelier des Malers fahren, und niemand begleitete sie als der Page Paul Rubens, den die schöne Cécile auf jede mögliche Weise aufzuheitern strebte, d. h. wenn sie eben Zeit fand, seine Schwermuth zu bemerken.

Van Oort war nun zwar ein geschickter Meister, aber ein gar roher Gesell, gewaltig von Gestalt, von unfeinen Sitten und jähzorniger Gemüthsart. Als die Gräfin zum ersten Male zu ihm kam, blieb er ruhig in seinem langen braunen Malertalar, dessen ursprüngliche Farbe sich kaum mehr erkennen ließ, vor der Staffelei stehen und lüftete nur ein wenig das schwarze Sammetbaret, das er auf den grauen Locken trug. Ein junger, blonder Schüler, Franz Jordaens, stand seitwärts und zeichnete eifrig. Das einzige Kind des Meisters, ein vierzehnjähriges, blühendes Mägdelein, that just Farbenreiberdienste bei ihrem Vater und sah neugierig die prächtig gekleidete Frau an und den Pagen in dem hellblauseidnen Puffenkleide. Dem aber ging an diesem Tage urplötzlich eine neue Welt auf, eine Welt voll Licht und Glanz, die ihn blendete und verwirrte. Regungslos starrte er auf die Leinwand der Staffelei, verfolgte jeden Pinselstrich, wagte kaum zu athmen, hörte nicht, wie die Gräfin ihn scherzend rief, und gewahrte weder die spöttischen Blicke des Meisters noch die freundlichen der Tochter. Aber seine Stirn erhellte sich, seine Augen funkelten, eine schöne Röthe überflog seine Wangen. Nach jeder Sitzung wurde er heiterer, glückstrahlender, und als endlich das Bild fertig in dem reichen Gemach der Gräfin zur Bewunderung aller aufgestellt war, warf sich Paul Rubens seiner Herrin zu Füßen und rief in einer Aufregung, die die reizende Frau angstvoll zurückweichen ließ:

»Herrin! entlaßt mich; ich habe jetzt meinen Weg gefunden; gebt mich frei, um meiner Seele willen: ich muß ein Maler werden!«

»Kind! Lieber Knabe, träumt Ihr? Was fällt Euch ein? Ihr ein schmutziger roher Maler wie van Oort, mit unsaubern Händen und brauner Wollenkutte? Hahahaha!«

Und Cécile von Lalaine lachte wie ausgelassen.

»Nicht so, Herrin, nicht wie van Oort, aber ähnlich!«

»Gefällt Euch denn mein Bild gar so sehr?«

»Ach, das ist's nicht, aber ich möchte meine Mutter malen lernen, den frommen, heiligen Madonnenkopf meiner Mutter!«

Wie eindringlich der Lieblingspage noch zu bitten vermocht, wie lange die schöne Cécile widerstanden, das kann ich nicht genau sagen; genug, kurze Zeit nach jener Erklärung stand Peter Paul Rubens als Farbenreiber in einer braunen Kutte in der Werkstatt des berühmten Malers van Oort.

*

Catharina van Oort war ein sorgloses Kind, gutmüthig, warmherzig und doch zugleich listig und keck. Sie wußte ganz genau, daß sie hübsch war, und that wohl deshalb nicht das Geringste, ihre Person in irgend einer Weise zu verschönern. Auch hatte sie keinen Begriff von einem zierlichen Anzuge, von Ketten, Ringen und Spangen, und die Farben machten ihr nicht viel zu schaffen: sie trug wohl einen grünen Rock zu einem blauen Brusttuche, oder eine gelbe Schürze zu einem nach spanischer Weise geschnittenen rosenrothen Puffenkleide. Am wohlsten fühlte sie sich immer in ihrem grauen Leinenkittel, der dicht unter dem Halse zugezogen war und kurze Aermel hatte, und vor den Farbentöpfen und Oelnäpfen ihres Vaters. Sie rieb und wischte immer viel mehr als nöthig war, und ihre Kutte glich einer Farbenmusterkarte; an manchen Stellen war der Grundton nicht mehr zu unterscheiden. Durch die Lebhaftigkeit ihrer Handbewegungen und die Gewohnheit, die schweren blonden Flechten aus den Schläfen zu schieben, zeichnete sie aber ihr rundes Gesichtchen in ähnlicher Weise, und je toller sie aussah, je größer war ihre Freude. Einen eifrigen Bewunderer ihrer Reize und übermüthigen Streiche hatte sie in dem jungen Schüler Jordaens gefunden, der sich von dem wilden Mädchen allen Muthwillen, und um ihretwillen wieder von dem Meister alle Rohheiten geduldig gefallen ließ.

Wie Sonnenschein flog aber das heitere Lachen Catharina's durch die niedere, mit den verschiedenartigsten Gegenständen angefüllte Malerstube; man mußte ihr gut sein; selbst ihr Vater lächelte zuweilen zu ihren Scherzen und Plaudereien. Jeder Mensch, auch der härteste, gefühlsärmste, hat ja in dem Erdreich seines Herzens eine weiche Stelle, ein warmes, sorgsam umhegtes Plätzchen, wo er sich eine Blume zieht. Des alten Malers Blume war seine Tochter; was er an sanften Empfindungen in sich verspürte, galt ihr; die übrige Welt, mit der er verkehrte, kannte ihn nur grob, zänkisch und verschlossen. Der junge Page, den er auf die Bitte der reichen Gräfin unter die Zahl seiner Schüler aufgenommen, war ebenfalls die Zielscheibe seiner kleinen Bosheiten, der Ableiter seiner schlechten Laune. Es verdroß ihn, daß dies verzärtelte Bürschchen sich so rasch und leicht an die Atmosphäre seines Ateliers gewöhnt, daß er nichts, auch gar nichts an ihm zu tadeln fand. Paul Rubens war unermüdlich, sein Eifer zu lernen fast fieberhaft; dem unablässig Lauschenden und Beobachtenden entging keine Bewegung, kein Pinselstrich, keine Mischung des Meisters, und dabei verrichtete er seine Handlangerdienste mit einer Lust und Geschicklichkeit, die ihm das lauteste Lob des jungen Mädchens zuzogen. Bei alledem fand er immer noch Zeit genug, mit Catharina zu schwatzen, die ihn nur allzugern anhörte. Seine Schönheit (er sah in seinem groben Kittel wie ein verkleideter Königssohn aus), sein gewandtes Wesen, sein Fleiß, die bescheidene Geduld, mit der er die Launen seines Meisters ertrug, rührten das Herz des guten Kindes dermaßen, daß es bald nichts mehr sah, an nichts mehr dachte, als an den liebenswürdigen Pagen. Catharina wurde plötzlich eitel, erschien in einer anders geschnittenen Kutte, die denn doch ein weniges verrieth von dem weißen vollen Halse mit den Grübchen, und zugleich die hübsche Taille sehen ließ. Auch zeigte ihr Gesicht fortan nur die natürlich-anmuthige Mischung von Roth und Weiß ohne jedweden fremden Farbstoff: das ließ ihr gar lieblich! Van Oort sah sie deshalb verwundert an, Jordaens aber erblaßte und erschrak vor diesen Zeichen einer Herzenswandlung, die ja nun einmal zu allen Zeiten und in allen Ländern immer dieselben waren, und warf dem jungen Rubens drohende Blicke zu. Paul lächelte nur; in diesem Lächeln aber fand Catharina alles, was sie begehrte, – er hatte sie nun in seiner Hand. Sie schloß ihm heimlich die Malerstube auf, wenn van Oort ausgegangen, ließ ihn Stunden lang allein bei der Staffelei, unter Farben, Stiften, Holzplatten und Malertuch, zeigte ihm die vielen Bilder, die ihr Vater gemalt und eigensinnig in eine Kammer versteckt, weil man ihm nicht genug dafür geboten, sie sorgte für ihn wie eine Schwester, wie eine Geliebte. Die Kost im Hause van Oorts war sehr gering, der Alte geizig; Catharina wußte unter allerlei Vorwänden den Tisch zu verbessern, schob neue Gerichte unter alten Namen unter, und war erfinderisch in tausend Ränken und Listen, sobald es galt, ihrem Liebling irgend eine Erleichterung zu verschaffen. Paul Rubens schlief unter dem Dach in einem der schlechtesten Bretterverschläge, die je unter dem Namen »Kammer« sich in ein Haus geschmuggelt, bekam abends kein anderes Licht als die gutmüthige Mondlampe, die bekanntlich auch nicht jeden Abend am Himmel angesteckt zu werden pflegt, sein schmales hartes Lager war der einzige Gegenstand, der an ein Möbel erinnerte in dem engen Raume.

Van Oort hatte auf das strengste untersagt, jemals seinen Schülern Licht, Stuhl oder Tisch zu geben, unter dem Vorwande, daß sie sonst Zeichenversuche anstellen könnten, die nun einmal nie ohne seine Aufsicht gewagt werden durften. Jeder entdeckte Versuch, diese Bestimmung zu umgehen, würde auf das härteste bestraft worden sein. Und doch, wie schmachtete Rubens darnach, frei arbeiten zu können, die Abendstunden zu benutzen, die einzigen, in denen er sich selbst überlassen war! – Catharina, die listigste und mitleidigste aller Kerkermeisterinnen, wußte Rath. Wenn der Meister nach der Abendsuppe in der Unterstube mürrisch und unwirsch »gute Nacht« gesagt und seine Tochter geküßt, die Thüre seiner Schlafklause hinter sich geschlossen hatte, nachdem er vorher noch gelauscht, bis die Schritte seiner Schüler verhallt, schlüpfte das Mädchen in ihr Kämmerlein, holte ihre Lampe und stieg leise die Stiegen hinauf. – Da stand denn oben schon der schöne Page, sie erwartend, sie gab ihm die Lampe, er leuchtete hinab, sie huschte zurück, holte ihren eigenen Stuhl aus der Kammer und schleppte ihn hinauf. Triumphirend wurde nun der stumme Freund in die Mitte gestellt, auf seinem breiten Sitze die Zeichenmaterialien ausgebreitet, Paul Rubens kniete vor ihm nieder, Catharina stellte sich daneben und hielt die Lampe. Sie sprachen dann beide kein Wort; der Page zeichnete, löschte, begann von neuem; das Mädchen hielt die Lampe, wurde auch wohl müde, die Augen fielen ihr zu dann und wann: dennoch harrte sie tapfer regelmäßig zwei volle Stunden in dieser Stellung aus. Wenn die Glocke der großen Kathedrale Mitternacht verkündigt hatte und der letzte Ton des Glockenspiels verhallt war, da sagte sie freundlich, aber müde: »Nun ist's genug, hört auf!« Dann packte er ein, trug Catharina's Stuhl vorsichtig die Treppe hinab bis an ihre Stubenthür, die nicht weit von der ihres Vaters lag, küßte dem Mädchen mit dem Anstande eines Kavaliers die Hand und schlich die Stiegen wieder hinauf.

Aber was zeichnete denn der junge Schüler van Oorts so unermüdlich? Immer und immer nur die Umrisse eines weiblichen Kopfes, in den verschiedensten Haltungen: reine, fesselnde Züge, in denen Catharina mit Kummer nicht die ihrigen erkannte. Mit diesen verstohlenen Studien mußte sich Paul Rubens in den Wochentagen begnügen, an den Sonntagen war es ihm vergönnt, mehr zu schaffen. Sonntags gab der Meister den Schülern in den Nachmittagsstunden die Erlaubniß, draußen herumzuschlendern bis zum achten Glockenschlage. Paul versteckte sich statt dessen in seine Dachkammer, versuchte die Farben, und malte und pinselte, so gut es eben gehen wollte. Catharina versorgte ihn treulich, auf daß er keine Noth litte in seinem freiwilligen Gefängniß. Natürlich träumte von solchem Treiben der alte Maler nichts.

So gingen Wochen hin und die beiden arglosen Kinder ahneten nicht, daß ihre geheimnißvollen Zusammenkünfte schon längst von den Augen Franz Jordaens' entdecke worden, den Liebe und Eifersucht trieben, jeden Schritt des hübschen Mädchens zu bewachen. Der junge Schüler verging fast vor Wuth und Schmerz, und doch liebte er Catharina zu sehr, um sie an ihren Vater zu verrathen; sein ganzer Zorn fiel auf den Pagen, den Urheber allen Unglücks; an ihm sich zu rächen, ihn zu kränken, war der einzige Gedanke, der ihm noch Trost zu geben vermochte. Jordaens' Kammer lag etwa zwölf Stufen tiefer als die Pauls, das Haus war seltsam winklig gebaut, auf den ersten Treppenabsatz mündete der niedere Eingang zu Franzens Verschlag. Da geschah es denn eines Abends, daß Jordaens, übermannt von Verzweiflung und Wuth, plötzlich aus seiner Thüre stürzte, als eben der schöne Page in gewohnter Weise mit dem bekannten Stuhle an ihm vorüberstreifte und den Fuß auf die folgende Treppenstufe setzte; – Catharina stand mit der Lampe schon unten.

»Mädchenräuber!« keuchte Jordaens und streckte die Hand aus. Rubens erschrak, wich unwillkürlich zurück, verlor das Gleichgewicht und polterte, den Stuhl krampfhaft festhaltend, mit dem entsetzlichsten Lärm die Treppe hinunter; nur der gellende Angstschrei Catharinens übertäubte dieses höllische Getöse. Da öffnete sich unten eine Thür und – der Meister van Oort, im langen weißen Nachtkleide, erschien wie ein zürnender Geist auf der Schwelle. Die spitze weiße Mütze auf seinem Haupte schien die Entrüstung ihres Herrn zu theilen, sie stand kerzengerade in die Höhe. Der alte Maler hielt in der einen Hand das Zeichen seines Standes, den langen Malerstock, die Palette klemmte er unter den rechten Arm, die Oellampe bebte in seiner Linken. Sein sonst so gebräuntes Gesicht war aschfarben vor Zorn, als der schöne Page mit dem Stuhl dicht vor seine Füße rollte. Jordaens verschwand in demselben Moment. Eine schwere, aber kurze Pause entstand. Die angenehme und bequeme Mode der Ohnmachten und Krämpfe war damals noch das Privilegium der höheren Stände; die hübsche Catharina stand also waffenlos ihrem Vater gegenüber, und doch zitterte sie nicht einmal! Van Oort nahm zuerst das Mädchen, schleuderte es mit einem wilden Fluche in sein Atelier, schloß ab, schlug dann in blinder Wuth auf den betäubten Rubens los und warf ihn endlich sammt dem Unglücksstuhle, ohne auf seine Worte und Bitten zu hören, auf Nimmerwiederkommen zum Hause hinaus.

*

Der jähzornige Meister bereute seine That freilich schon am nächsten Morgen, denn erstens fand er in seinem Atelier die traurigste Verwüstung; Catharina hatte ihren Zorn und Schmerz an den Farben und Oelnäpfen ausgelassen und gemischt, wie vor- und nachher nie ein Maler. Ihr eignes Gesicht glich einer Palette; die Hände krampfhaft geballt, so entdeckte ihr Vater sie in einem Winkel, erschöpft zusammengesunken, schlafend. Die zweite Entdeckung aber bewegte den alten Maler noch mehr. Er fand nämlich in dem Schlafbehältniß seines verstoßenen Schülers außer einer Menge der geistvollsten Skizzen, einen in Oel ausgeführten Frauenkopf, eine mater dolorosa, ein edles Antlitz mit wunderschönen trauervollen Augen, das Ganze zwar noch roh, den Genius aber in jedem Striche verrathend. Van Oort stand lange regungslos vor dem Portrait, dann sagte er kleinlaut und kopfschüttelnd: »mich dünkt, dieser Schüler könnte fast mein Meister sein.« –

*

Peter Paul Rubens ging nicht wieder zu seinem ersten Lehrer zurück; van Veen, der bekannte Rivale van Oort's, nahm ihn unter die Zahl seiner Schüler auf. Von dieser Zeit an wurden die Strahlen des aufgehenden Sternes immer heller, mächtiger, durchdringender, und als Maria Rubens, die zärtliche Mutter, nach Ablauf der Trennungszeit nach Antwerpen zurückkehrte, um für immer dort zu bleiben, redeten in der großen Stadt bereits Alte und Junge mit Bewunderung von dem hoffnungsvollen Schüler van Veen's, sogar Fremde kamen, um das jugendliche Antlitz anzustaunen, auf dessen Stirn schon die Verklärung künftiger Größe leuchtete. Selbst die schöne Cécile von Lalaine hatte unter diesen Verhältnissen sich bereits mit dem Gedanken versöhnt, daß der hübscheste ihrer Pagen ein »schmutziger Maler« geworden.

Jene erste im Hause van Oort's gemalte Studie Rubens': der Kopf seiner Mutter, dieses rührende Modell aller seiner späteren Madonnenköpfe, hatte der junge Maler gleich anfangs in seinem neuen Atelier gefunden. Wie es dahin gekommen, niemand wußte es; aber ein Lorbeerkranz mit einer blaßrothen Schleife war an dem Bilde befestigt. Welches Herz hat ihm wohl diese erste stille Huldigung gebracht?

*

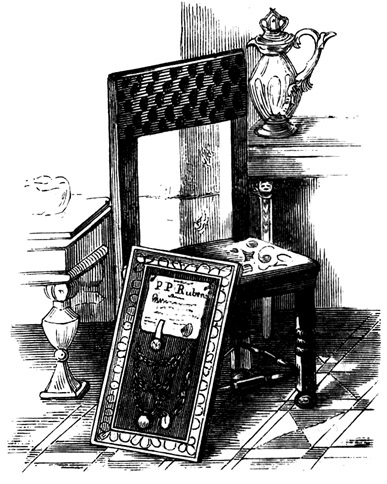

In dem Antwerpener Museum, dieser Schatzkammer niederländischer Kostbarkeiten, wo Saal an Saal sich reiht, angefüllt mit den Prachtwerken eines Rubens, van Dyk, Messis, Ostade, Teniers u. s. w., versäume man nicht, eine Seitenhalle mit Aufmerksamkeit zu durchwandern, in welcher sich allerlei interessante Reliquien aus der glorreichen Zeit der Handelsstadt aufbewahrt finden. Da steht, gleich dem Eingang gegenüber, auf einem Postamente ein altersschwacher, müder Stuhl, den nur noch die Erinnerung an seine ruhmvolle Vergangenheit aufrecht zu halten scheint, ein Sessel mit niederem schwarzen Ledersitze und hoher Holzlehne: es ist jener denkwürdige Stuhl, der die ersten Versuche des großen Genius unterstützte. Ueber seinen Sitz gebeugt zeichnete einst der kniende Rubens, das Antlitz in die schöne Glut begeisterten Eifers getaucht, das Portrait seiner Mutter; neben ihm stand damals jenes blonde frische Malertöchterlein, die anspruchslose heitere Mairose neben der Wunderblume einer fremden Zone. – Nicht weit von diesem ehrwürdigen Plätzchen, an vielen seltsam geformten Porzellangeräthen, wunderlichen Trinkgläsern und Schalen, kostbar eingelegten Schränken und Tischen vorüber, dürfte wohl niemand so leicht eine große, schwarzumrahmte Tafel übersehen, die fast feierlich an einer leeren Wand hängt. Auf ihrem rothsammetnen Grunde befestigte man lauter Reliquien von dem großen Meister Rubens. Zuerst das Ehrendiplom, das dem Künstler einst das Antwerpener Bürgerrecht verlieh, ein vergilbtes Papier mit gespenstischen Lettern und riesigem Siegel, dann eine prächtige Kette, das Geschenk des damaligen Bürgermeisters von Antwerpen, dessen Portrait Rubens gemalt. Neben diesem reichen Gehänge sieht eine andere feine Kette von Goldgliedern und edlen Steinen sehr bescheiden aus. Der Herzog von Gonzaga hat sie ihm zum Abschied umgehängt, als Paul Rubens nach einem siebenjährigen Aufenthalt in Mantua das Haus dieses seines liebenswürdigsten Gönners verließ, um nach Spanien zu gehen. Unten, ganz unten, hängt ein kleines silbernes Cruzifix an einer dünnen Haarschnur: das Amulet der Mutter; und oben über der Tafel hat man einen verdorrten Lorbeerkranz befestigt; daran bewegt sich eine Schleife von farblos gewordenem Bande leise, wie von Geisterhauch berührt, im Luftzuge: ein rührendes Andenken an die erste Lehrzeit des unsterblichen Meisters Peter Paul Rubens.