|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von August Trinius.

Jener Landrücken der norddeutschen Ebene, welcher sich in einer Länge von ungefähr zwölf Meilen östlich der Elbe zwischen Belzig, Wittenberg, Jüterbog und Dahme hinzieht und die Wasserscheide zwischen den Zuflüssen der Elbe und Havel bildet, wird in einen westlichen und östlichen Teil, den hohen und niederen Fläming unterschieden. Seinen Namen führt er von den flämischen Kolonisten, welche in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts durch Albrecht den Bären und Erzbischof Wichmann von Magdeburg aus den Niederlanden berufen wurden, um das verwüstete und durch die gegen die Wenden geführten Vertilgungskriege vollständig entvölkerte Land wieder anzubauen. Sitten und Trachten jener Ansiedler sollen sich nachweisbar noch bis ins 17. Jahrhundert erhalten haben.

Der Fläming ist ein kahles Hochplateau, über dessen Fläche sich nur einzelne Höhen bergartig erheben. Während im östlichen Teile, zwischen Jüterbog und Baruth, der hohe Golm (178 m) steil und unvermittelt mit seiner dunklen Waldkrone aus dem Flachlande emporragt, erreicht der westliche Teil des Höhenzuges in dem Hagelberg bei Belzig (201 m) den überhaupt höchsten Punkt der Mark Brandenburg. Von Süden her steigt das Plateau allmählich hinan, um dann durchgängig steil im Norden gegen die Ebenen der Mark hin abzufallen, während es nach Osten stufenartig sich zur Dahme senkt. Auf dem Fläming sind die Bauerngüter vorherrschend; Wiesengründe findet man nur vereinzelt an den kleinen Flüssen Nuthe und Dahme. Der größte Teil des Fläming ist kahl, und frei streift der Wind über die weiten Felder und sanften Hügelwellen, in deren Einsenkungen und Mulden stille, einsame Dörfer eingebettet liegen.

Der östliche Teil des Fläming enthält weite Nadelwaldungen, welche hauptsächlich das Brennmaterial zu den bedeutenden Glashütten bei Baruth liefern, hingegen der hohe Fläming reich an prächtigen, alten Laubwäldern ist, welche sich tief bis nach Anhalt hineinziehen. Und wie sich all diese Höhenzüge und Hügelketten um den Hagelberg, als den höchsten Punkt, gruppieren, so hat auch die Natur mit freigebiger Hand über dieses Stückchen Land eine Fülle von Lieblichkeit ausgegossen, wie sie unsere Mark in solch heiterer Anmut kaum wieder aufzuweisen hat. Von Belzig bis Wiesenburg, quer durch die romantische Brandtsheide bis hinauf zur Burg Rabenstein, reihen sich Stätten voll Glanz und Geschichte aneinander, Hand in Hand mit den frischesten und köstlichsten Naturbildern gehend. In diesem reizvollen Nebeneinander liegt in der Tat ein noch viel zu wenig gekannter und gehobener Schatz für uns märkische Wandervögel.

Täler und Hügel lösen sich hier im gefälligen Wechsel ab, bald das Auge durch weite, bunte Fernsichten erfreuend oder im Rauschen lichtgrüner Buchenhaine den ganzen bestrickenden Zauber einer frohen Waldnatur entfaltend. Fürstlich ausgestattete Schlösser, mit luftigen Zinnen und Balkonen, ragen über die Wipfel uralter Parkriesen empor; Denkmäler erinnern uns an des Vaterlandes Schmach und Sieg, und auf den vorspringenden Bergkuppen, von denen muntere Bächlein zutage gesprungen kommen, trotzen verwitterte Ruinen den Jahrhunderten, von verklungener Tage Glanz und Pracht singend und sagend.

Denn so unbedeutend auch dieser Erdenwinkel erscheinen mag, in der Fülle von Lust und Leid, die er getragen, in den wechselvollen, rauhen Geschicken, die so oft, hart auftretend, über seine Fluren zogen, ist seine Geschichte zugleich auch ein Spiegelbild der großen Weltgeschichte geworden, die ihre hohen Wellen auch über dieses Ländchen dahinrollen ließ. Die gewaltigsten Glaubens- und Waffenkämpfe, welche Deutschland bewegten, sind hier nicht spurlos vorübergegangen, und mit furchtbarer Wucht schritt die entfesselte Kriegsfurie zu wiederholten Malen über diese Höhen, hinab in die angstvoll aufhorchenden Täler.

Heute ist freilich alles vergessen und begraben, und soweit das Auge reicht, schaut es auf friedliche Arbeit, Wohlstand und Segensfülle. Nur die alten Burgen droben wissen zu erzählen von dem Ringen und Kämpfen vergangener Geschlechter, von der Pracht, welche einstens in ihren jetzt zerbröckelten Mauern ihre Feste feierte, von Waffenklang und Minnesang. Sage und Geschichte haben sie für immer mit unverwelklichen Kränzen dankbar geschmückt.

Es war im Monat Mai, als wir gen Belzig fuhren. Die Bienen summten um die blühenden Fliederhecken, und in die weitgeöffneten Fenster und Herzen sang der Frühling in vollen Tönen sein helles Hochzeitslied. Freundlich und heiter lagen die Straßen und Gäßchen des sauberen Städtchens vor uns, das längst seine Tore und stolzen Warttürme eingebüßt hat, und von deren starker Befestigung nur noch wenige Stadtmauerüberreste Zeugnis ablegen. Südwestlich der Stadt erheben sich steil und schirmend die Höhen, zu welchen wir, dem Laufe eines Bächleins folgend, langsam emporklommen. Auf der äußersten Spitze des letzten Hügels ragen die stattlichen Reste der Burg Eisenhart empor. Zwischen dieser Feste und der gegenüberliegenden Höhenwand windet sich die Wetzlarer Bahn durch einen schmalen, hohen Engpaß, um dann bald wieder in das lachende Tal nach Wiesenburg hinab einzumünden.

Vor uns aber wölbt sich eine steinerne Brücke über den Wallgraben, welcher einst an dieser Stelle mußte abgestochen werden, um den Hügel, welcher das Schloß trägt, von der angrenzenden Hügelkette zu trennen. Äußerst markig zeigt sich uns von dieser Seite der noch vorhandene Schloßteil mit zwei vorspringenden, turmartigen Flügeln, an welche sich längs des Wallgrabens mächtige verfallene Mauern schließen, an jeder Biegung die Reste eines kolossalen Turmes tragend. Sieben solcher Rondele sind noch ruinenhaft erhalten. Efeu und Ginster klettern an ihnen empor, und aus den Rissen und Bruchstellen strecken blühende Bäume ihre Häupter hervor, als wollten sie mitleidig und tröstend die gestürzten Steinriesen mit ihren Blättern und Blüten schmücken. Einen überaus freundlichen Anblick gewährt zur Linken vor dem Eingang zur Burg das unter dichtem Blätterdach halbversteckte Kirchlein St. Briccius, das älteste Bauwerk von Belzig, welches bereits unter Albrecht dem Bären errichtet ward, um, wie die Sage meldet, die Reliquien eines heiliggesprochenen Mönches Briccius aufzunehmen, der, fälschlich eines schweren Verbrechens angeklagt, auf dem glühenden Feuerroste seine Unschuld glänzend beweisen sollte. Der noch erhaltene Teil der Burg, welche nach dem Dreißigjährigen Kriege recht ansprechend erneuert wurde, dient jetzt den Zwecken des Rent- und Landratsamtes. Die hohe, weite Eintrittshalle, zu deren beiden Seiten die Verwaltungsräume liegen, weist ein vielverzweigtes Sterngewölbe auf, das, von einem einzigen Mittelpfeiler getragen, einen überaus harmonischen und edlen Eindruck hervorruft. Tritt man von hier aus auf den Schloßhof, so steigt dicht vor uns auf einem bewachsenen, kegelförmigen Hügel der stolze, runde Wartturm empor, der älteste Überrest der ersten Burg, welche von einem deutschen Ritter auf der Stätte eines ehemaligen wendischen Burgwalls als ein Kastell zur Abwehr feindlicher Überfälle errichtet wurde. Trümmerhaufen und wenige Mauerreste in der Nähe des Turmes deuten noch die erste Burganlage an, welche bei weitem nicht die spätere Ausdehnung der um 1465 bedeutend erweiterten Feste besaß.

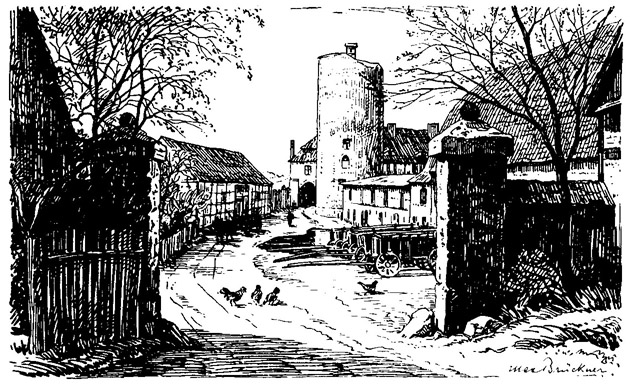

Burg Rabenstein bei Belzig.

Es war Kurfürst Ernst, welcher hier Mauern und Rondele errichten ließ und die Zimmer und weiten Hallen der Burg mit fürstlicher Pracht aufs neue ausstattete. Er war es auch, welcher dem ehemaligen »Grentzhause von Belzig« zuerst den Namen Eisenhart beilegte. Außer der runden Warte ragte damals auch noch ein hoher Spitzturm in die Lüfte, und zahlreiche Erker, Balkone und Türmchen schmückten den Bau. Die Jahrhunderte haben seitdem alles wieder mit rauher Hand weggefegt; nur der Wartturm hielt treu aus. Von seinen Zinnen breitet sich tief unten ein ungemein reizendes, malerisches Panorama aus.

Doch wie einst seine Mauern den Anprall feindlicher Horden zurückwiesen, so wehrt er jetzt, eifersüchtig gegen den Fremdling, seit Jahren unerbittlich jedem Wanderer den Eintritt. In Schweigen und Sinnen gehüllt, steht er droben auf einsamer Wacht, sieht die Wolken ziehen und lauscht dem heiseren Schrei der Dohlen. Manchmal schrickt er auch wohl aus seinen ritterlichen Träumen auf, wenn der gellende Ton des vorübersausenden Dampfrosses ihn jählings aufrüttelt. Nur wer die Formel kennt und den Zauber zu brechen weiß, dem gibt er Tor und Himmelsleiter frei.

Uns war die Stunde günstig! – Schloß und Riegel sanken vor dem Zauberwort des Gewaltigen, und mit dankbarem Gemüt klommen wir erwartungsvoll die schmalen Stiegen hinan.

Und nun standen wir oben, hart an der Brustwehr, und schauten auf das liebliche Bild des Tales. Da unten lag sie, die freundliche Stadt, in dem grünen Kranze schattender Bäume. Aber die roten Dächer ragte hoch der Turm von St. Beatae Mariae Virginis; zwischen dem Häusergewirr zeigte sich das Glockentürmchen des Rathauses und weiterhin, halb verborgen, St. Gertraud mit dem Hospital. Ein flinker Bach treibt sausend die Räder der Schloßmühle und verliert sich allmählich durch saftige Wiesengründe in der blauen Ferne. Täler und Hügel, Dörfer und Wälder, und über alles ausgeschüttet die funkelnde, goldene Luft eines Maimorgens. Und wie die Blicke in die Landschaft bis zu den dämmernden Linien des Horizontes schweifen, so auch greift die Geschichte bis in das sagenhafte, graue Altertum hier zurück. Stadt und Burg sind geschichtlich eng miteinander verbunden.

Mit der Umwandlung der Feste in eine deutsche Burg setzte Kaiser Otto zugleich den Grafen Dedo als Gaugrafen ein, einen Nachkommen des Sachsen Wittekind.

Er war es, welcher an Stelle der heidnischen Befestigung das erste Kastell erbaute, und wie sich nun ringsherum in dem Lande solche Verteidigungsfesten erhoben, Schutz den heranwachsenden Ortschaften und Weilern gewährend, so ging auch jetzt zugleich durch die rührige Tätigkeit der Zisterzienser und Prämonstratenser-Mönche die Urbarmachung des Landes rüstig fort. Kultur und Gewerbe begannen ihre Segnungen auszustreuen. Zwei Jahrhunderte verrauschten. Einfälle der Polen haben darauf die Burg wieder zerstört, und erst unter dem Askanier Albrecht und unter Benutzung des stehengebliebenen Wartturms wurde ein erweiterter Aufbau der Feste in Angriff genommen, die denn auch bis in das 13. Jahrhundert hinein allen Stürmen Trotz bieten sollte.

Aus dem slawischen Dorf Belizi wuchs indessen langsam die Stadt Belzig heran.

Die erste Feuerprobe bestanden ihre starken Mauern in der Fehde, die zwischen Kurfürst Rudolph III. und dem Erzbischof Günther II. von Magdeburg ausgebrochen war. Vergeblich hofften die von Günther belagerten Bürger auf Unterstützung durch den Kurfürsten. Doch nichts geschah. So wurde trotz heftiger Gegenwehr endlich Stadt und Burg genommen und letztere bis auf den Grund zerstört. Nur der Turm ragte noch einsam in die Lüfte.

Und nicht allzulange darauf galt es wieder einen harten Strauß auszufechten. Unter der Anführung Prokops überfluteten die Hussiten in mächtigen Raubschwärmen die deutschen Lande und fielen zuletzt auch mordend und sengend in Sachsen ein. Nachdem sie Torgau angesteckt hatten, zogen sie in der Richtung nach Magdeburg weiter. Vor Belzig wurde haltgemacht. Wie mögen da die Herzen der Bürger anfangs kleinmütig und verzagt gewesen sein! Doch mit der Bedrängnis wuchs auch der Mut. Alles Berennen und Belagern erwies sich fruchtlos. Die Eingeschlossenen wehrten sich wie Löwen, bis endlich verstimmt und müde des Kampfes Prokop mit seinen liebenswürdigen Tugendbolden der Stadt mürrisch den Rücken wandte, nicht ohne vorher noch die Vorstädte anzuzünden. Und noch tagelang zeigten die lodernden Feuersäulen der brennenden Dörfer den glücklich erlösten Belzigern den Weg, den die böhmische Lawine genommen hatte. Groß und klein sang damals in Sachsen.

»Meißen und Sachsen verderbt,

Schlesien und Lausitz verscherbt,

Baiern ausgenährt;

Österreich verheert,

Mähren verzehrt,

Böhmen umgekehrt.«

Es war im Jahre 1414, als Kurfürst Ernst von Sachsen, wie schon bemerkt, das »Grentzhaus zu Belzig« in einen prächtigen gotischen Bau umwandeln ließ, in jener gewaltigen Ausdehnung, die noch heute die starken Mauern sowie die sieben Rondele bezeugen, welche damals je einen Turm von fünfzig Fuß Höhe trugen. Auch das Burgverließ sowie der tiefe Schloßbrunnen sind noch heute teilweise vorhanden. Die Zugbrücke führte sofort auf die große Heerstraße nach Wittenberg. Nach seiner Vollendung empfing das Schloß fortan den Namen »Eisenhart«.

Jahrzehnte schwanden. Die Reformation brach an. Melanchthon hatte seinen »Unterricht für Visitationen« erscheinen lassen; 1530 ward die erste, und zwar in Belzig, anberaumt. Die Kommission bestand aus Dr. Martin Luther, Dr. Justus Jonas und den beiden Laien Benedikt Pauli und Johann von Taubenheim. Als Magister wirkte damals in Belzig Johann Theuerstenius.

Nachdem man die Einkünfte der Pfarre, der Kirche, des Hospitals, die Besoldung der Schulbedienten (Lehrer) usw. geprüft und M. Theuerstenius als tüchtig und wacker befunden hatte, wurde in der Kirche Unserer lieben Frauen ein feierlicher Visitationsgottesdienst abgehalten, wobei Luther die Festpredigt hielt. Es war eine Auszeichnung für das stille Städtchen, wie sie nur wenigen zuteil wurde.

Wieder verrauschte ein Jahrhundert. Die Furie des Dreißigjährigen Krieges begann ihren blutigen Triumphzug. Die Schreckenstage, welche jetzt für Belzig anbrachen, sind so entsetzlicher Art, wie sie in gleich furchtbarer Weise kaum wieder eine Stadt Deutschlands erfahren sollte. Was nicht der Mordlust plündernder Schweden und Pommern oder der Hungersnot zum Opfer fiel, das raffte der schwarze Tod, der mehrmals seinen unheimlichen Umgang durch die heimgesuchten Lande hielt, unerbittlich mit sich fort.

Wenn trotzdem aus der Asche der einstigen Stadt späterhin neues Leben erblühte, so ist dies ein um so rührenderes Zeichen der Anhänglichkeit für jene Wenigen, die nach qualvollen Martertagen aus den Wäldern wieder zu der heimatlichen, gänzlich verödeten Stätte zurückkehrten. Es ist ein düsteres Stück Ortsgeschichte, das die Chronik jener Tage enthüllt.

Am 4. April 1636 erfolgte die erste Plünderung der Stadt, ohne daß es jedoch zu einem Gemetzel gekommen wäre. Man begnügte sich, bescheiden genug, damit, das Rathaus sowie die Kramläden gründlich auszuleeren und endlich noch sämtliche Pferde zusammenzukoppeln, um dann mit diesen sowie der anderen Beute heiter und wohlgemut auf der entgegengesetzten Seite die Stadt wieder zu verlassen. Die Bestürzung der Bürger war groß. Es waren nur 30 Reiter gewesen, denen man in der richtigen Annahme, daß sie doch nur einen Vortrab größerer Heeresmassen bildeten, den Eintritt nicht verweigert hatte. Nun aber wurden sämtliche Tore verrammelt. Die Nacht verging jedoch ruhig.

Am Dienstag, den 5. April erschienen wieder gegen 50 Reiter an den Wällen, Kontribution für General Wrangel heischend. Dem alten Gebrauche folgend, ließ jetzt der Bürgermeister sämtliche Glocken läuten, um mit den heraneilenden Bürgern auf offenem Marktplatz weisen Rat zu halten. Doch die Schweden, in der Meinung, es gälte Sturm und Ausfall, jagten plötzlich davon, um Verstärkung zu holen. Und so geschah es. Nach kurzer Zeit standen mehr als 100 Reiter, bis an die Zähne bewaffnet, draußen und begannen jetzt, voll Wut und Habgier die Stadt anzugreifen. Nach heißem Kampfe drangen sie endlich am Sandberger Tore ein. Ohne sich länger in der Stadt aufzuhalten, erbrachen sie die Sakristei der Hauptkirche, darauf die Oberpfarre, wo sie in zahllosen Kisten und Kästen die hier angstvoll verborgenen Kostbarkeiten und Wertstücke der Einwohner entdeckten. Nachdem man dann noch alle Schlupfwinkel der Stadt durchsucht hatte, ging es reich und schwer beladen wieder von dannen. Kaum war der letzte Räuber hinter den Wällen verschwunden, als auch schon durch ein anderes Tor eine neue Rotte hereindrang. Alle Beteuerungen der Bürgerschaft, daß nichts mehr in Belzig zu finden sei, steigerten nur noch mehr die Wut der Schweden. Die eingeschlossenen Frauen und Mädchen wurden unter den gräßlichsten Martern zu Tode gequält. Kinder nagelte man an die Haustüren, als Zielscheibe für die Pistolen. Man sägte den Männern die Kniescheiben durch und zwang wieder andere, so lange Mistpfütze zu trinken, bis sie erstickten. Diese letzte Grausamkeit hieß damals allgemein der »Schwedentrunk«. Ein zeitgenössischer Geistlicher beschreibt entsetzt die angewandte Prozedur folgendermaßen: »Nach grausamen Prügeln und Schlagen haben sie die elende Person auf den Rücken geleget und mehrmals etzliche Kannen Mistpfütze eingeflößet. Wenn solche zurück ihnen wieder aus dem Munde angefangen, so ist einer mit gleichen Füßen ihm auf die Brust gesprungen, durch welche Marter die Henkerbuben die Vorräte finden wollten. Aber leider, Gott, dir sei es geklagt, die meisten Personen starben elendlich.« – – –

Acht Tage lang dauerten die Durchzüge. In den Straßen lagen haufenweise die Toten und Sterbenden. Alles Leben war in Belzig erloschen. So zündete man auch die Vorstädte an, bis endlich ein neuer Haufe Mordbrenner die Stadt zugleich an allen Ecken den Flammen übergab. In wenigen Stunden lag fast ganz Belzig, die schöne Pfarrkirche, das Rathaus, Hospital, Schulen und Scheunen in Asche. Einige Wochen später ging auch der Stolz Belzigs, die prächtige Burg Eisenhart, in Flammen auf, und der erhalten gebliebene Wartturm sah traurig auf ein Aschenfeld im Tale nieder, auf dem nichts als ein paar elende Hütten in der einstigen Vorstadt davon zeugten, daß hier einst eine blühende Stadt gestanden hatte.

Jahre sollten vergehen, ehe sich wieder eine kleine Gemeinde von neun Bürgern gebildet hatte. Allmählich erstand dann aus dem Aschenhaufen heraus die Stadtkirche, das Rathaus, erhoben sich aufs neue Schulen und Pfarrhäuser sowie das Hospital zum heiligen Geiste. Nach 1813 fiel Belzig, sowie der gesamte Kreis Wittenberg, Preußen zu.

Jahrhunderte kamen und gingen, und ein Geschlecht löste das andere im ruhelosen Wechsel ab. Nur droben der sagenumrauschte Eisenbart überdauerte alles. Einsam und allein ragt er gewaltig empor, ein ernstes Denkmal seinen Anwohnern an jene Zeit, die wir so oft als »die gute alte Zeit« loben und preisen, und die doch überreich an Tränen und Elend war. Unbeweglich und sinnend lauscht der verwetterte alte Recke hinab in das frohjauchzende Tal, in den grünenden, blühenden Schloßgarten zu seinen Füßen, aus dem es heute heraufweht wie Blütenduft und Nachtigallenschlag, wie ein Gruß innigster Frühlingsfreude.

A. Trinius. Märkische Streifzüge. 2. Auflage. (Gekürzt.) Minden, J. C. C. Bruns' Verlag.

Von Adalbert Kühn.

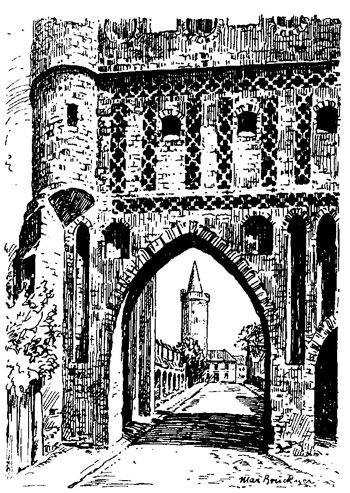

Jüterbog: Dammtor

Zu Jüterbog lebte einmal ein Schmied, der war ein gar frommer Mann und trug einen schwarz und weißen Rock. Zu ihm kam eines Abends noch ganz spät ein Mann, der gar heilig aussah, und bat ihn um eine Herberge. Nun war der Schmied immer freundlich und liebreich zu jedermann, nahm daher den Fremden auch gern und willig auf und bewirtete ihn nach Kräften. Andern Morgens, als der Gast von dannen ziehen wollte, dankte er seinem Wirte herzlich und sagte ihm, er solle drei Bitten tun, die wolle er ihm gewähren. Da bat der Schmied erstlich, daß sein Stuhl hinter dem Ofen, auf dem er abends nach der Arbeit auszuruhen pflegte, die Kraft bekäme, jeden ungebetenen Gast so lange festzuhalten, bis ihn der Schmied selbst loslasse; zweitens, daß sein Apfelbaum im Garten die Hinaufsteigenden gleicherweise nicht herablasse; drittens, daß aus seinem Kohlensacke keiner herauskäme, den er nicht selbst befreite. Diese drei Bitten gewährte auch der fremde Mann und ging darauf von dannen. Nicht lange währte das nun, so kam der Tod und wollte den Schmied holen. Der aber bat ihn, er möge sich doch, da er sicher von der Reise zu ihm ermüdet sei, noch ein wenig auf seinem Stuhle erholen. Da setzte sich denn der Tod auch nieder, und als er nachher wieder aufstehen wollte, saß er fest. Nun bat er den Schmied gar sehr, er möge ihn wieder befreien, allein der wollte es zuerst nicht gewähren. Nachher verstand er sich dazu unter der Bedingung, daß er ihm noch zehn Jahre schenke, dessen war der Tod gern zufrieden, der Schmied löste ihn, und er ging davon. Wie nun die zehn Jahre um waren, kam der Tod wieder. Jetzt sagte ihm der Schmied, er solle doch erst auf den Apfelbaum im Garten steigen, einige Äpfel herunterzuholen. Sie würden ihnen wohl auf der weiten Reise schmecken. Das tat der Tod und saß nun wieder fest. Alsbald rief der Schmied seine Gesellen herbei, die mußten mit schweren eisernen Stangen gewaltig auf den Tod losschlagen, daß er ach und weh schrie und den Schmied flehentlich bat, er möge ihn doch nur frei lassen, er wolle ja gern nie wieder zu ihm kommen. Wie nun der Schmied hörte, daß der Tod ihn ewig leben lassen wolle, hieß er die Gesellen einhalten und entließ jenen von dem Baum. Der zog glieder- und lendenlahm davon und konnte nur mit Mühe vorwärts. Unterwegs begegnete ihm der Teufel, dem er sogleich sein Herzeleid klagte; aber der lachte ihn nur aus, daß er so dumm gewesen war, sich von dem Schmied täuschen zu lassen und meinte, er wolle schon bald mit ihm fertig werden. Darauf ging er in die Stadt und bat den Schmied um ein Nachtlager. Nun war's aber schon spät in der Nacht, und der Schmied verweigerte es ihm, sagte wenigstens, er könne die Haustür nicht mehr öffnen, wenn er jedoch zum Schlüsselloch hineinfahren wolle, so möge er nur kommen. Das war dem Teufel natürlich ein leichtes, und sogleich huschte er durch. Der Schmied war aber klüger als er, hielt innen seinen Kohlensack vor, und wie nun der Teufel darin saß, band er den Sack schnell zu, warf ihn auf den Amboß und ließ seine Gesellen wacker drauflosschmieden. Da flehte der Teufel zwar gar jämmerlich und erbärmlich, sie möchten doch aufhören, aber sie ließen nicht eher nach, als bis ihnen die Arme von dem Hämmern müde waren und der Schmied ihnen befahl, aufzuhören. So war des Teufels Keckheit und Vorwitz gestraft, und der Schmied ließ ihn nun frei. Doch mußte er zu demselben Loche wieder hinaus, wo er hineingeschlüpft war, und wird wohl kein Verlangen nach einem zweiten Besuch beim Schmied getragen haben.

Von Wilhelm Jung.

Das Königliche Geheime Staatsarchiv zu Berlin bewahrt einen Band handschriftlicher Aufzeichnungen, welche hauptsächlich für die Lokalgeschichte Jüterbogs und seiner Umgebung Wertvolles enthalten.

Hier finden sich auch nachstehende Notizen verzeichnet:

»Anno 1171 den 26. Septembr: Ist das Closter Zinna zu bawen angefangen worden sein vom Ertzbischoff Wichmanno (dem 16. in der Ordnung) Bischoffen zu Zeitts von Naumburg Graff Geronis von Segeburg oder Seburg aus Beyern Sohn, welcher auch privilegia hierüber gegeben hatt, wie M. Johannis pomarius im Extract der Magdeburgischen Stadt Chronica v. Andreas Wernerus bezeugen mit diesen Worten: Das Landtt umb Jütterbock hatt er auch bezwungen, vnd dem Ertzstifftt zugeeignett, das Closter Zinna hatt er anfenglich gebawett, und neben andern mehr, dieses alles zum Ertzstiffte gewendett.«

Dieser kurze Bericht ist in bezug auf seine Genauigkeit und im Vergleich mit anderen Überlieferungen des Gründungsdatums um so wertvoller, als er nicht nur das Jahr, sondern auch den Monat, ja selbst den Tag bezeichnet.

Führen wir nun diese Angaben unter Heranziehung anderer Quellen und im Vergleich damit weiter aus, so ist der geschichtliche Hergang der Gründung nachstehender.

Obwohl schon im Jahre 1142 Albrecht der Bär Herr des gesamten Havellandes war, und auch im Süden Finsterwalde, im Osten Zossen, ferner Beeskow und Storkow sich im Besitze deutscher Adelsgeschlechter befanden, hatte im Herzen all dieser Eroberungen eine Feste dem deutschen Ansturm zu trotzen gewußt. Jüterbog mit seiner nächsten Umgebung war noch wendisch.

Als nur gar 1156 Brandenburg in Abwesenheit Albrechts durch Verrat in die Gewalt des Wendenfürsten Jaczo gefallen war, und heidnisches Wendentum von neuem über Deutschtum und Christentum triumphieren zu sollen schien, da galt es nicht nur das Verlorene zurückzuerobern, sondern auch durch einen entscheidenden Schlag ähnlichen Wechselfällen für die Zukunft vorzubeugen.

Albrecht der Bär und Erzbischof Wichmann von Magdeburg aus dem Geschlechte der Billunge, beide gleich gefährdet, schlossen ein Bündnis. Diesem vereinten Gegner konnten die Wenden nicht standhalten. Schon im folgenden Jahre war das feste Brandenburg zurückerobert, und auch was bisher dem Deutschtum Trotz geboten hatte: das wendische Jüterbog und seine Umgebung, fiel jetzt in die Hände der Sieger.

Die Erfahrung hatte gelehrt, daß es nicht möglich war, die Wenden auf friedliche und versöhnliche Weise zu gewinnen. Man griff daher zu kräftigen Mitteln. Was sich der neuen Herrschaft nicht fügen wollte, mußte von seinem Wohnsitz auswandern, und was sich weigerte, freiwillig zu ziehen, wurde mit Gewalt vertrieben.

Kloster Zinna bei Jüterbog.

So kam es, daß die Gegend rings um Jüterbog – welches Gebiet bei der Teilung Erzbischof Wichmann zugefallen war – zum größten Teil ihre wendische Bevölkerung verlor. Das kolonisatorische Talent des Eroberers wußte Ersatz zu schaffen. Die weiten Landstrecken, die ihre Bebauer eingebüßt hatten oder noch wüst lagen, sollten durch germanischen Fleiß völlig Verwertung finden.

Der Höhenzug nördlich von Wittenberg, die Wasserscheide zwischen Elbe und Havel, war mit niederländischen Kolonisten besetzt worden; für die sumpfige Niederung nördlich von Jüterbog jedoch hatte sich noch niemand gefunden. Es bedurfte hier eines Bewerbers, der imstande war, sein ganzes Selbst dieser schwierigen Aufgabe zu opfern. Ein solcher Bewerber war der Zisterziensermönch.

Acht Jahre lang hatte man sich dem Werk unter mancherlei Entbehrungen nach echter Zisterzienserart hingegeben, da brach das Verhängnis herein über die junge aufblühende Kolonie.

Heinrich der Löwe war mit dem Bischof von Halberstadt in Streit geraten und hatte dessen Bischofssitz verbrannt. Diesem Kirchenfürsten eilte unter anderen auch Erzbischof Wichmann zu Hilfe. Um letzteren zur Umkehr zu veranlassen, bot Heinrich seinerseits die Liutitzen und Pommern auf, die sengend und brennend das Jüterboger Land verheerten. Auch Zinna wurde am 6. November 1179 ein Opfer des unglückseligen Streites. Was nicht geflohen war, wurde entweder getötet oder gefangen fortgeführt. Unter den Gefallenen war der Abt des Klosters, » qui et primus tunc fuit interfectus« verzeichnet der Chronist.

Aber das Kloster entstand von neuem, größer und schöner als vorher.

Die Überlieferung, wonach die Bürger von Brietzen (Treuenbrietzen) die Zinnaer Mönche beauftragten, ihre Stadt auch mit Ringmauern und Türmen zu befestigen, und wonach sie als Entgelt für diese Arbeit ihre Mühle und das zugehörige Wasserrecht opferten und so in ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis zum Kloster traten, nur um die als Baumeister hochgeschätzten Mönche für die Ausführung zu gewinnen, beweist zur Genüge, welche Anerkennung der neuerstellte Klosterbau fand.

Allerdings verstand man es auch im Kloster, die vielen Erfahrungen, die man auf bautechnischem Gebiet während der langen Bauperiode gesammelt hatte, wo immer sich Gelegenheit bot, zum eigenen Vorteil zu verwerten. So waren es dieselben Mönche, die den Wert der Rüdersdorfer Kalkberge sofort erkannten und sie, soweit sie in den Besitz des Klosters übergegangen waren, als erfahrene Techniker für ihre Zwecke auszubeuten begannen. Nicht gering muß der Gewinn aus diesem Unternehmen gewesen sein; denn nach dem Landbuch der Mark vom Jahre 1375 wollten die Mönche den Ertrag nicht angeben, um zu verhindern, daß der Landesherr eigennützigerweise in den Besitz der Kalkberge zu gelangen trachte. Was sie gefürchtet hatten, trat später freilich doch ein.

Auch die Ziegelerde, die auf Zinnaischem Grund und Boden gegraben wurde, war gesucht. So besagt z. B. ein Vertrag vom 10. Juli 1421, daß die Bürger von Jüterbog vom Abte des Klosters Zinna die Erlaubnis erhielten, auf der Feldmark Slautitz, wann sie es nötig hätten, zum Preise von acht böhmischen Groschen für jeden Ofen Ziegelerde zu graben.

Der große Wohlstand, den diese emsige Rührigkeit der Klosterbewohner im Gefolge hatte, weckte immer von neuem ihre Baulust. Wenn wir hierfür auch keine urkundlichen Belege besitzen, so spricht doch der Kirchenbau selbst an verschiedenen Stellen seines Innern eine deutliche Sprache. Als dann am 15. August 1437 auf dem Konzil zu Konstanz der Bau einer Kapelle auf dem Hohen Golm, ungefähr 10 km östlich von Zinna, bewilligt und den Mönchen die Erlaubnis erteilt worden war, den dorthin Wallfahrenden einen Ablaß zu erteilen, fielen dem Kloster genügend reiche Mittel zu, um selbst kostspieligere Um- und Einbauten vorzunehmen.

Studien zur deutschen Kunstgeschichte. Heft 56. Straßburg i.E., J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel).

Von Adalbert Kühn.

Ein Bauer, so unter dem Gollenberg gewohnet, unternahm einst in höchster Bedrängnis seines Gewissens und Erkenntnis seiner Sünden die Reise nach S. Jacob in Spanien (S. Jago de Compostella). Als er nun da ankam und ihm deuchte, er habe noch nicht genug für seine Sünden gebüßt, fraget er den Mönch des Ordens, ob nicht noch ein heiliger Ort in der Welt wäre über dem? Da hat ihm jener geantwortet: ja, es wäre noch ein heiligerer auf dem Gollenberg, worauf er denn in großem Unmut gesprochen: »Was zum Teufel suche ich denn hier, weil ich doch den Ort hart vor der Tür habe?«