|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Theodor Fontane.

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland,

ein Birnbaum in seinem Garten stand,

und kam die goldene Herbsteszeit,

und die Birnen leuchteten weit und breit,

da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl,

der von Ribbeck sich beide Taschen voll,

und kam in Pantinen ein Junge daher,

so rief er: »Junge, Wiste 'ne Beer?«

und kam ein Mädel, so rief er: »Lütt Dirn,

kumm man röwer, ick hebb' 'ne Birn.«

So ging es viele Jahre, bis lobesam

der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam.

Er fühlte sein Ende. War Herbsteszeit,

wieder lachten die Birnen weit und breit.

Da sagte von Ribbeck: »Ich scheide nun ab.

Legt mir eine Birne mit ins Grab.«

Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus,

trugen von Ribbeck sie hinaus;

alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht

sangen: »Jesus, meine Zuversicht«,

und die Kinder klagten, das Herze schwer:

»He is dod nu. Wer giwt uns nu 'ne Beer?«

So klagten die Kinder. Das war nicht recht,

ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht.

Der neue freilich, der knausert und spart,

hält Park und Birnbaum strenge verwahrt;

aber der alte, vorahnend schon

und voll Mißtrauen gegen den eigenen Sohn,

der wußte genau, was damals er tat,

als um eine Birn' ins Grab er bat.

Und im dritten Jahr, aus dem stillen Haus,

ein Birnbaumsprößling sproßt heraus.

Und die Jahre gehen wohl auf und ab,

längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab.

und in der goldenen Herbsteszeit

leuchtet's wieder weit und breit.

Und kommt ein Jung' über den Kirchhof her,

so flüstert's im Baume: »Wiste 'ne Beer?«

und kommt ein Mädel, so flüstert's: »Lütt Dirn,

kumm man röwer, ick geb' di 'ne Birn.«

So spendet Segen noch immer die Hand

des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.

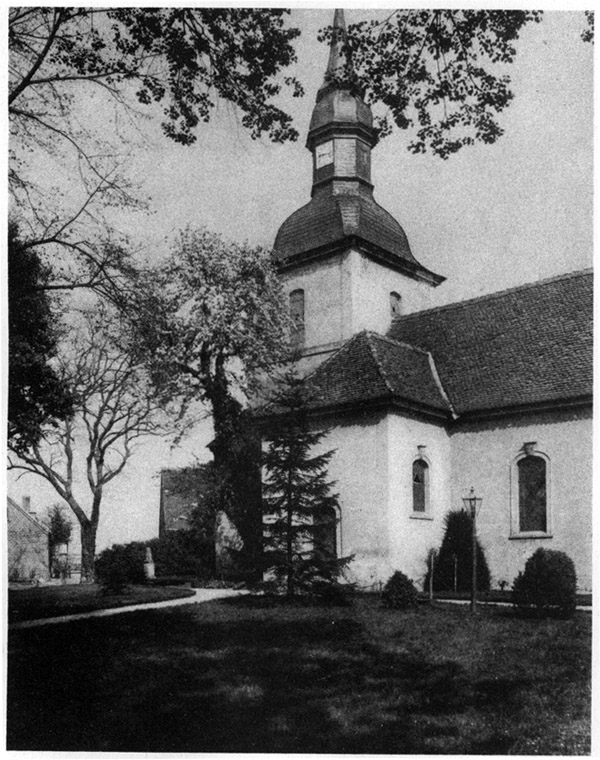

Die Kirche in Ribbeck

nach einem Lichtbild

Von E. Fidicin

Dürfen wir das Havelland und die Zauche auch als Gaue der Semnonen betrachten, so treten doch mannigfache Bedenken ein, den Ansichten über die gänzliche Auswanderung und Verdrängung der Deutschen durch die Wenden unbedingt beizustimmen. Betrachten wir nämlich die Beschaffenheit des Landes, so werden wir die Überzeugung gewinnen, daß es jedem Volke, von welcher Seite es auch hervorkommen mochte, sehr schwer fallen mußte, in das Innere des Havellandes einzudringen. Schon die ursprüngliche friedliche Besitznahme konnte nur sehr allmählich erfolgen. Es mochten nur unscheinbare vom Wilde getretene Pfade gewesen sein, welche von Furt zu Furt, von Insel zu Insel leiteten. Und jede dieser Inseln, auf welchen die alten Deutschen sich niederließen, war eine natürliche Festung. Daß sie zur Herstellung einer geordneten Verbindung schon angefangen hatten, Dämme zu bauen, möchte bei dem Naturleben, das sie führten, zu bezweifeln sein. Und wäre dies auch geschehen, so hätten die Dämme, bei herannahender Gefahr, leicht zerstört und der frühere unwegsame Zustand wieder hergestellt werden können.

Es ist daher nicht anzunehmen, daß die Wenden bei ihrer Ankunft an den Gewässern und Sümpfen des Havellandes und der Zauche sich erst auf zeitraubende Ermittlungen von Übergangsstellen einließen; gewiß folgten sie, wie alle unkultivierten Nationen, zuerst dem Laufe der Flüsse, mit Umgehung der Hindernisse, und verbreiteten sich, wie die Doxaner, Zypriavaner und Ploniner an den Ufern der Dosse, Spree und Plane, nach welchen sie sich auch nannten. Die Besitznahme durch die Wenden erfolgte daher gewiß nur allmählich. Was geschah aber mit den alten Bewohnern des Landes? – Waren sie alle ausgewandert oder hatten sie den ersten Andrang der Wenden erwarten und mit ihnen allenfalls einen Kampf um die alte Heimat mit ihren geweihten Bergen und Hainen eingehen können? Die Antwort hierauf ist wohl nicht schwer zu finden. Es möchte kein Beispiel in der Geschichte geben, daß wirklich seßhaft gewesene Völker, wie es die Semnonen waren, sämtlich ausgewandert oder jemals gänzlich verdrängt oder vertilgt worden wären.

Von den alten Deutschen wissen wir sogar, daß nur ein gewisser Teil der einzelnen Stämme auszuziehen pflegte, ob es den Krieg oder die Ermittlung neuer Wohnplätze galt.

Mochten die andringenden Wenden sich zuerst auch in Besitz alles Landes umher gesetzt haben, so ist es doch höchst wahrscheinlich, daß im Innern des Havellandes und der Zauche noch Deutsche saßen, die sich freilich zuletzt den Wenden unterwerfen und ihnen zins- und dienstbar werden mußten. In dieser Zeit des Überganges des Deutschen in die wendische Abhängigkeit bestand noch nicht der alles vertilgende Haß der Wenden gegen die Deutschen, wie er seit dem 11. Jahrhundert von diesen hervorgerufen ward. Es stand also einer gewissen Annäherung und Verschmelzung in Sitten und Gebräuchen beider Nationen nichts entgegen, vielmehr ist diese sogar ganz natürlich zu denken. Auch läßt es sich psychologisch erklären, daß die Wenden die Verehrung, welche sie ihren Göttern widmeten, an die Heiligenstätten der Semnonen knüpften, um sich die Götter der neuen Heimat zu befreunden; daß sie also auf dem Harlungerberge dem Triglaff, einem Hauptgötzen der Wenden, einen Tempel bauten und daß die Hünenberge, auf welchen sich noch Spuren alter Opferstätten der Wenden vorgefunden haben, einst den Semnonen zu demselben Zwecke gedient hatten.

Der Wendenstamm, welcher den Haveldun in Besitz genommen hatte, nannte sich Stodor und gehörte zum großen Volke der Weleter oder Wilzen. Das Havelland wurde nach ihnen zwar Stodorania genannt, behielt aber, wie wir gesehen, seinen älteren Namen bei, den die Wenden nur etwas modifizierten. Sie hatten einen Fürsten (Knjäsen), der in der Feste Brendunburg seinen Sitz nahm. Das Volk zerfiel in Adel und Plebs. Den letzteren bildete der Bauernstand, der sich in Freie und Leibeigene (Smurden) unterschied. Zu diesen zählte man die nicht eingelösten Kriegsgefangenen, denen wohl die Reste der alten Bevölkerung gleichgeachtet sein mochten.

Die Grenznachbarn der alten Stodoraner waren: nördlich die Doxaner im Lande Ruppin, östlich jenseits der Havel und Nute die Spriavaner (Spreeanwohner) im Lande Barnim und Teltow, südlich und südwestlich, jenseits des Havelbruches, die Ploniner um Treuenbrietzen, Niemeck und Belzig, welchen sich bis zum Einflusse der Stremme in die Havel, zwischen dieser und der Elbe die Moracianer, und diesen, Rathenow und dem Lande Rhinow gegenüber, die Liecici anschlossen.

Mehrmals hatte schon Karl der Große mit seinen Kriegsheeren die Elbe überschritten. Seine Züge galten zuerst aber den nördlich seßhaft gewesenen Wenden. Mochte auch die Gegend zwischen Elbe und Havel seinem Heere als Versammlungsplatz gedient haben, so scheint doch das Havelland von ihm nicht betreten worden zu sein. Es gibt dafür wenigstens keinen historischen Anhalt, und die Terrainschwierigkeiten, welche sich darboten, würden einer solchen Annahme auch gänzlich entgegenstehen. Erst die sächsischen Kaiser erkannten es als eine Notwendigkeit, einen allgemeinen Kampf mit den Wenden wieder aufzunehmen und tiefer in deren Gebiete einzudringen. Er wurde hervorgerufen durch das Emporstreben des polnischen Reiches und dessen Bestreben, sich alle westlich wohnende wendische Völkerschaften zu unterwerfen, wodurch es denselben Absichten der deutschen Kaiser entgegentrat, und ferner durch den Umstand, daß die Einfälle der Hunnen stets aus den Gebieten der Sorbenwenden geschahen.

Die ersten Eroberungen der Deutschen erfolgten zunächst im Süden. Das Bestreben, ihren Besitz zu sichern und die Verbreitung des Christentums nach Osten hin weiter zu befördern, hatten die Einrichtung der Markverfassung mit Landesfesten, denen Burggrafen und diesen wieder Markgrafen, hohe kaiserliche Beamte mit militärischer Gewalt, vorstanden, sowie die Stiftung von Bistümern zur Folge. Im Jahre 926 überschritt der Kaiser Heinrich I. den Elbstrom und drang in das Gebiet der Heveller ein, um den Wendenfürsten in seiner Feste Brandenburg anzugreifen. Aber eben die Bodenschwierigkeiten, welche dem Kaiser sogleich entgegentraten, stellten sich ihm als ein bedeutendes Hindernis entgegen, so daß er erst zur Winterszeit im Jahre 928, nachdem die Sumpfstrecken, die jenen Ort umgaben, mit Eis bedeckt waren, Belagerung und Kampf mit Erfolg unternehmen konnte.

Hand in Hand mit der Eroberung ging die Verbreitung des Christentums. Otto I. gründete auf der Burginsel im Jahre 949 ein Bistum, dem er die Provinzen (Gaue) Moraciani, Zervisti, Ploni, Zypriavani, Heveldun, Ukri, Riaciani, Zamcici, Dassia und Lusici unterwarf, und östlich die Oder, westlich und südlich die Elbe und nördlich die Uker, den Rhin- und Dossegau als Grenzen des bischöflichen Sprengels bezeichnete. Es schloß sich dieser den Grenzen des schon im Jahre vorher gestifteten Bistums Havelberg an.

Die Herrschaft der Deutschen über die Wendenländer war jedoch nicht von großer Dauer. Gereizt durch die Bedrückungen eines später über sie gesetzten Markgrafen Dietrich, empörten sich die Wenden zu Ende des 10. Jahrhunderts, zerstörten die Kirchen und Klöster und vertrieben die Deutschen aus ihren Ländern bis über die Elbe hinaus. Hierzu kam, daß der Herzog Boleslav von Polen (1002) einen verheerenden Zug durch Schlesien und die Lausitz gegen Magdeburg unternahm, alles Christliche vertilgte und die Deutschen so vollständig beschäftigte, daß sie nur auf Abwehr Bedacht nehmen, für die Wiedererlangung der wendischen Provinzen aber gar nichts tun konnten. Hierauf gingen die Liutizer Wenden zum offenen Angriff über und behaupteten im Kampfe gegen die Deutschen ihre frühere Unabhängigkeit.

Was aus den alten germanischen Wohnstätten und Dörfern geworden, ist eine nur von den Sprachforschern zu lösende Frage; Anzeichen genug sind zu der Vermutung vorhanden, daß die doch gewiß auch in der Nähe der Gewässer von den germanischen Völkern angelegten Wohnstätten nicht zerstört, sondern von den Wenden in Besitz genommen wurden. Überdies gibt es nur sehr wenige Dörfer mit alten Namen, in denen sich der wendische Urtypus, die Ringform, erkennen läßt; während doch von allen übrigen nicht wohl angenommen werden kann, daß sie sämtlich umgebaut und in eine der heutigen entsprechende Form gebracht worden sind. Dagegen hat die neuere Forschung, in Übereinstimmung mit dem Berichte des Tacitus über die Germanen, genau nachgewiesen, daß diese nicht auf vereinzelten Höfen, sondern wie heute in Dörfern wohnten, deren Häuser nur durch Räume, welche sie umgaben, und durch die Straße voneinander getrennt waren. An das Wasser war aber von jeher das Leben des Menschen geknüpft, und das stets sich erneuernde Bedürfnis der Nahrung zwang schon den einfachen Naturmenschen, seine Hütte am Ufer eines Flusses oder Sees aufzuschlagen. Das Volk, welches einst auf Walen und Dunen, inmitten des Wassers, seine Wohnsitze nahm, scheute nicht den Kampf mit dem Elemente, um in dessen Nähe Befriedigung und Schutz zu finden. Die alten Deutschen pflegten sich – wie berichtet wird – nur an Quellen, Flüssen und Gewässern niederzulassen, und ebenda nur finden wir auch die Wohnstätten der Wenden.

E. Fidicin, Die Territorien der Mark Brandenburg, 3. Band. Das Havelland.

Potsdam liegt zwischen Berlin und Sanssouci. Seine Bedeutung verdankt es dem Umstande, daß sich der Alte Fritz hier aus weißem Sande einen dämmerigen Park und ein Schloß geschaffen hat, und daß Europa an Potsdam nicht vorbeikonnte, wenn es nach Sanssouci wallfahrtete. So liegt die Stadt wachsam und ergeben vor dem Heim des Alten. All ihre Schönheit – und ihre Schönheit ist nicht gering – dient nur dazu, auf die fritzische Pracht des Königsparkes und des Königsschlosses vorzubereiten. Neben diesem Weltwunder versinkt, was sie sonst an Herrlichkeiten zu zeigen hat.

Blick auf den Potsdamer Marktplatz mit Nikolaikirche

nach einer Bleistiftzeichnung von Adolf Lompeck (um 1845)

Die Nachfahren Friedrichs des Großen haben der stillen Nebenhauptstadt ihre Herrschergunst bewahrt. Teils aus kluger Pietät, zum andern Teil, weil Potsdam die Bevorzugung auch seiner selbst wegen verdiente. So sind rings um die alte Eichensiedlung herum Lustgärten und große und kleine Residenzen entstanden, deren Schöpfer Hohenzollernfürsten und -prinzen waren. Reger Wetteifer hat sie, scheint es, allesamt befeuert. Glienicke, über das so viele Flüstergeschichten umgingen; Babelsberg, Kaiser Wilhelms Lieblingsplatz mit mancherlei Lieblichkeiten und mancherlei Kuriositäten; dann die Bauten des vierten Friedrich Wilhelm, die schimmernden Paläste am Heiligen und Jungfernsee – wie ein froher Kranz umschlingen sie die Stadt. Fast alle diese stolzen Gärten und Schlösser spiegeln sich in Havelgewässern. Die Havel ist in Potsdam verliebt, windet sich und breitet sich, nur um recht lange bei der Stadt bleiben zu können. Hinter ihr steigen allenthalben dunkle Kiefernmassen an, das köstliche Bild einzuschließen.

Dem märkischen Versailles selbst fehlt die Dominante, die außerhalb der Stadt liegt und eben Sanssouci heißt. Aber auch zwischen den Toren Potsdams findet sich Anmut und Ergötzen in Fülle. Trotz der Nähe des Viermillionen-Nestes fließt hier das Leben gehalten und ruhig dahin. Die wahnsinnige Erwerbsgier, die wilde Unrast, die erbarmungslos jeden richtigen Berliner packt und vorwärts reißt, hier verebbt sie rasch. Potsdam arbeitet und ist regsam, aber es weiß, daß Menschenarbeit adliges Werk, nicht Toben gepeitschter Sklaven sein soll. Noch immer hat Potsdam etwas von dem lieben, biedermeierisch-gemütlichen Anstrich des tüchtigen Landstädtchens, das seine netten Eigenschaften zu gut kennt, um sie gegen weniger nette umtauschen zu wollen. Protziges, Amerikanisches, Allerneuestes drängt sich hier nur selten und höchstens in Gestalt überflüssiger Ladenumbauten, neuzeitlicher Riesenschaufenster oder Firmenschilder den Blicken auf. Das Stadtschloß, die schönen weiten Exerzierplätze, Denkmäler, Säulengänge, Obelisken und Tore, sie sind allesamt würdevoll-ernst, weil die Patina des friderizianischen Alters sie deckt. Junges, lachendes Leben bringt ohnehin jeder Frühling genug hervor. Dann strotzen die Havelgärten von dicken Blüten, funkeln die Wasser in perlmutterner Schönheit, überrinnt Glanz und Blumenschmuck jedes Haus an der Lagune. All die Parks außerhalb der Stadt senden Wolken von Wohlgerüchen in sie hinein, und am stärksten duften die Lorbeerbäume draußen auf der Terrasse von Sanssouci.

Der Lorbeer duftet am stärksten. Er steht nicht hoch an dieser Stätte der Ewigkeit, zu deren geweihten Wassern und grünumbuschten Tempelhallen wir immer wieder pilgern, Preußen-Frohsinn und Preußen-Stolz im Herzen; zu diesem Nationalheiligtum, um dessentwillen wir Potsdam vor allen Städten Brandenburgs lieben.

Von Detlev von Liliencron.

Gewitter drückt auf Sanssouci;

ich stand im Park und schaute

zum Schloß hinan, das ein Genie

für seine Seele baute.

Und Nacht: Aus schwarzer Pracht ein Blitz,

vom Himmel jäh gesendet,

und oben steht der alte Fritz,

wo die Terrasse endet.

Ein Augenblick! Grell, beinernblaß,

den Krückstock schräg zur Erde;

Verachtung steint und Menschenhaß

ihm Antlitz und Gebärde.

Einsamer König, mir ein Gott,

ich sah an deinem Munde

den herben Zug von Stolz und Spott

aus deiner Sterbestunde.

Denselben Zug, der streng und hart

verrät die Adelsgeister,

der aus der Totenmaske starrt

bei jedem großen Meister.

Gesammelte Werke. 3. Bd.: Gedichte. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart

Von Theodor Fontane.

Auch die Grenadiere wollen nicht mehr.

Wie ein Rasender wettert der König daher

und hebt die Faust und ruft mit Beben:

»Rackers, wollt ihr denn ewig leben?

Bedriejer!« – »Fritze, nischt von Bedrug!

Für fünf Jroschen ist's heute genug.«

Von Emanuel Geibel.

Dies ist der Königspark. Rings Bäume, Blumen, Rasen;

sieh, wie ins Muschelhorn die Steintritonen blasen!

Die Nymphe spiegelt klar sich in des Beckens Schoß;

sieh hier der Flora Bild in hoher Rosen Mitten,

die Laubengänge sieh, so regelrecht geschnitten,

als wären's Verse Boileaus.

Vorbei am luft'gen Haus voll fremder Vögelstimmen

laß uns den Gang empor zu den Terrassen klimmen,

die der Orange Wuchs umkränzt mit falbem Grün;

dort oben ragt, worin sich Tann' und Buche mischen,

das schmucklos heitre Schloß mit breiten Fensternischen,

darin des Abends Feuer glühn.

Dort lehnt ein Mann im Stuhl. Sein Haupt ist vorgesunken,

sein blaues Auge sinnt, und oft in hellen Funken

entzündet sich's: so sprüht aus dunkler Luft ein Blitz;

ein dreigespitzter Hut bedeckt der Schläfe Weichen,

sein Krückstock irrt im Sand und schreibt verworrne Zeichen;

nicht irrst du – das ist König Fritz.

Er sitzt und sinnt und schreibt. Kannst du sein Brüten deuten?

Denkt er an Kunersdorf, an Roßbach oder Leuthen,

an Hochkirchs Nacht, durchglüht von Flammen hundertfach?

Sie glänzten rot zurück vom Lauf der Feldkanonen,

indes die Reiterei mit rasselnden Schwadronen

der Grenadiere Viereck brach. –

Schwebt ein Gesetz ihm vor, mit dem er, weis' und milde,

sein schlachterstarktes Volk zu schöner Menschheit bilde,

ein Friedensgruß, wo jüngst die Kriegespauke scholl?

Ersinnt er einen Reim, der seinen Sieg verkläre,

oder ein Epigramm, mit dem bei Tisch Voltaire,

der Schalk, gezüchtigt werden soll? –

Vielleicht auch treten ihm die Bilder nah, die alten,

da er bei Mondenlicht in seines Schlafrocks Falten

die sanfte Flöt' ergriff, des Vaters Ärgernis?

Des treuen Freundes Geist will er heraufbeschwören,

dem – ach, um ihn! – das Blei aus sieben Feuerröhren

die kühne Jünglingsbrust zerriß? –

Träumt in die Zukunft er? Zeigt ihm den immer vollern,

den immer kühnern Flug des Aars von Hohenzollern,

der schon den Doppelaar gebändigt, ein Gesicht?

Gedenkt er, wie dereinst ganz Deutschland hoffend lausche

und bangend, wenn daher sein schwarzer Fittig rausche? –

O nein, das alles ist es nicht.

Er murrt: »O Schmerz, als Held gesandt sein einem Volke,

dem nie der Muse Bild erschien auf goldner Wolke;

August sein auf dem Thron, wenn kein Horaz ihm singt!

Was hilft's, vom fremden Schwan die weißen Federn borgen?

Und doch, was bleibt uns sonst? – Erschein', erschein', o Morgen,

der uns den Götterliebling bringt!«

Er spricht's und ahnet nicht, daß jene Morgenröte

den Horizont schon küßt, daß schon der junge Goethe

mit seiner Rechten fast den vollen Kranz berührt!

Er, der das scheue Kind, noch rot von süßem Schrecken,

die deutsche Poesie, aus welschen Taxushecken

zum freien Dichterwalde führt.

Die historische Mühle zu Sanssouci

Farbendruck nach einer farbigen Zeichnung von Lovis Corinth

Von Willibald Alexis.

Friedericus Rex, unser König und Herr,

der rief seine Soldaten allesamt ins Gewehr,

zweitausend Bataillons und an die tausend Schwadronen,

und jeder Grenadier kriegt sechzig Patronen.

»Ihr verfluchten Kerls,« sprach Seine Majestät,

»daß jeder in der Bataille seinen Mann mir steht,

sie gönnen mir nicht Schlesien und die Grafschaft Glatz

und die hundert Millionen in meinem Schatz.

Die Kais'rin hat sich mit den Franzosen alliiert,

und das Römische Reich gegen mich revoltiert,

die Russen sind gefallen in Preußen ein,

auf! Laßt uns zeigen, daß wir brave Landeskinder sein.

Meine Generale Schwerin und Feldmarschall von Keith

und der Generalmajor von Zieten seind allemal bereit.

Potz Mohren, Blitz und Kreuzelement,

wer den Fritz und seine Soldaten noch nicht kennt.«

Nun adjö, Lowise, wisch ab das Gesicht,

eine jede Kugel, die trifft ja nicht,

denn träf' jede Kugel apart ihren Mann,

wo kriegten die Könige ihre Soldaten dann!

Die Musketenkugel macht ein kleines Loch,

die Kanonenkugel ein weit größeres noch;

die Kugeln sind alle von Eisen und Blei,

und manche Kugel geht manchem vorbei.

Unsre Artillerie hat ein vortrefflich Kaliber,

und von den Preußen geht keiner nicht zum Feinde nicht über,

die Schweden, die haben verflucht schlechtes Geld,

wer weiß, ob der Österreicher besseres hält.

Mit Pomade bezahlt den Franzosen sein König,

wir kriegens alle Woche bei Heller und Pfennig,

potz Mohren, Blitz und Kreuzsackerment,

wer kriegt so prompt wie der Preuße sein Traktament!

Friedericus, mein König, den der Lorbeerkranz ziert,

ach hätt'st du nur öfters zu plündern permittiert.

Friedericus Rex, mein König und Held,

wir schlügen den Teufel für dich aus der Welt!

Von Hugo von Blomberg.

Sie stiegen die Terrassen

empor nach Sanssouci,

sie suchten sich zu fassen

und wußten doch nicht, wie.

Zu eng dem vollen Herzen

war eines jeden Brust;

doch war es nicht vor Schmerzen,

es war vor Dank und Lust.

Jüngst hatten Feuerflammen

ihr Städtlein ausgeraubt,

und alle Not zusammen

schlug um ihr armes Haupt.

Er hatt' es bald vernommen –

was wüßt' er nicht im Land! –

und Hilfe war gekommen

von seiner milden Hand.

Gewichen war das Übel

wie Nacht vor Sonnenglanz,

im Städtchen jeder Giebel

stand schmuck mit seinem Kranz.

Sie kamen reich beladen

mit Schmuck und Gotteslohn.

Das nenn' ich Ambassaden

zu einem Königsthron!

Es führt zum alten König

sie ein der Leibhusar.

Sie neigen untertänig

ihr Haupt und Herz fürwahr.

»Staub, der wir sind, wir mögen

nur danken mit Gebet,

Gott schütte seinen Segen

auf Eure Majestät!«

Da stand er mit der Krücke

so hager und gebückt.

Was hat in seinem Blicke

so demanthell gezückt?

Er sprach – es klang wie Zanken

das kurze Wort beinah –:

»Ihr habt mir nicht zu danken;

denn davor bin ich da!«

Von Friedrich Scherenberg.

»Wer da wiederbringt den Deserteur,

dreißig preußische Taler sein Douceur!«

Vorgetrommelt ward's der Kompanei. –

Pfeifend in die Trommelmelodei

aber macht ein jeder Kamerad sich

seinen Text noch zu absonderlich,

als da lautet: »Dreißig Schweden mir,

aber sechsmal Gassenlaufen dir.

I, so lauf, so weit der Himmel blau!

In der Nacht sind alle Katzen grau.«

Und alle melden, die da kommandiert:

»Der Deserteur, Herr Hauptmann, ist chappiert.«

Nur einer spricht: »Ich bring' den Deserteur«,

und bringet seinen eignen Bruder her.

»Schwer Geld!« spricht der Kaptän beim Dreißigzählen,

und jener spricht: »Herr Hauptmann, zu befehlen!«

Der Bruder durch die heiße Gasse läuft,

daß ihm der blut'ge Schweiß vom Leibe träuft.

Und als er durchgelaufen dreimal schon,

da tritt der Bruder in die Exekution.

»Herr Hauptmann,« spricht er, »halten's mir zu Gnad',

spricht ungefragt ein Wort mal der Soldat.

Ihr wollet mich die andern dreimal Gassen

in Gnaden für den Bruder laufen lassen!«

»Packt's, Kerl, dich an deiner armen Seelen?«

Und jener spricht: »Herr Hauptmann, zu befehlen!

Herzvater schrieb ein Schreiben an uns beid'.

Klein war der Brief, doch groß das Herzeleid.

Verschuldet ist durch Krankheit, Not und Gram

um ganze dreißig Taler mir mein Kram.

Mein Gläubiger drängt mich aus Hof und Haus,

zahl' ich nicht stracks ihm seinen Glauben aus.

Ich kann's doch nun und nimmermehr erwerben

und muß an dreißig Talern ganz verderben.

Da dachten wir in unseres Herzens Drang:

er ist doch unser Vater lebelang, – –

und dachten auch: ein graues Leid ist hart,

und Herz nicht haben, kein Soldatenart.

Davon noch laufen soll der alte Mann!

Viel lieber laufe, wer da laufen kann!

Soll einer laufen, nun so laufen wir.

Wir losen, Bruder, drum; dir oder mir.

Und machten Lose nach Soldatenbrauch,

zwei Stück, ein weißes und ein schwarzes auch:

weiß, der für seinen Vater läßt das Blut,

schwarz, der Verräter ist um schnödes Gut.

Und nun, Herr Hauptmann, Haltens mir zu Gnaden,

wie es nun weiter kam, das zu erraten

ist keine Hexerei. Doch wie mir's flog

hier unterm Knopf, als ich den Judas zog,

das soll mit Permission von Euer Gnaden

kein Hundsfott weiter wohl erraten.

Wie Gott will, dacht ich, faßt mein Herze fest,

daß es mich nicht in schwerer Not verläßt.

Nun bricht mir's doch in tausend Stücke hin,

dieweilen ich sein lieber Bruder bin.«

Der Hauptmann sprach: »Mein Sohn, der Deserteur

kriegt sechsmal, und du das Douceur.

Wie die Artikel lauten, so geschieht's,

und daran ändert auch kein Teufel nichts.

Doch hat's damit nicht allzu große Eile.

Gemeldet werd' der Kasus mittlerweile

ins Hauptquartier an Seine Majestät,

dieweil da Gnade gern vor Recht ergeht.«

Und Seine Majestäten resolvieren:

»Executiones weiter nicht zu exkutieren!

Wer für den Vater macht die Gassen,

wird's auch fürs Vaterland nicht unterlassen.

Und weil ein gut Exempel förderlich,

sind Korporals sie beide. – Friederich.«

Von Wilhelm Scheuermann.

Wir überschreiten die Havel bei der gelben Heilandskirche, lassen Sakrow mit seinem traulichen stillen Schloß und seinen niedrigen, schilfgedeckten Bauernhäusern zur Linken und den heimeligen Sakrowsee zur Rechten liegen. Längs der hier zum Jungfernsee erweiterten Havel geht unser Weg durch einen mit freundlichem Unterholz bestellten Laubwald. Die große Schar der Ausflügler, die an Sonntagen zumal im Herdentrott die Straße von Wannsee nach Potsdam zieht, bleibt hinter der Sakrower Fähre zurück. An Wintermorgen, wenn der Reif im Uferliescht glitzert und an den kahlen Zweigen der Ellern und Haseln hängt, spürt hier niemand, wie nahebei die Völker der großen Weltstadt branden. Nur von der breiten Wasserfläche her schallen manchmal die Signale der Schleppdampfer und die Stimmen der Schifferleute von den Zillen; oder der Ruf eines Wasservogels, den der Weih schreckt, der über den kahlen Wipfeln streicht. Nach einer starken Viertelstunde biegt der Weg vom Flusse ab und lenkt in Bruch- und Fenngebiet ein. Und wiederum nicht lange darauf verkünden Wegzeiger an den Stämmen unser Wanderziel: Nach der Römerschanze.

Man könnte sie auch ohne die Tafeln nicht verfehlen. Denn wo der Wald in einer spitzen Landzunge gegen die Havel vorspringt und den Jungfernsee von einer anderen großen Buchtung des Flusses trennt, dem Lehnitzsee, erhebt sich ein Hügel, den man hier, in der flachsten Mark, fast gelaunt wäre, einen kleinen Berg zu nennen. Zwanzig Meter hoch über die beiden Seenspiegel steigen wir auf und haben einen Rundblick, der einen beschwerlicheren Weg belohnen dürfte als unseren Schlenderspaziergang. Weite, laubwaldumsäumte Seenufer und inmitten die von Friedrich Wilhelm IV. in normannischem Stile erbaute Nedlitzer Brücke, die das alte Dorf mit einer vornehmen kleinen Kolonie sonntäglich heiterer Villen verbindet. Stille wohnt auch hier um die Havelufer, wohlhäbige Ruhe über den grauen Dorfstraßen und wunschloser Friede in den Gärten der bunten Landhäuser.

Ein uralter Weg ist es, den wir kamen, und seit der Menschen Gedenkzeiten war hier ein wichtiger Flußübergang. Wo sich jetzt die türmchengezierte Brücke über den Nedlitz-Paretzer Schiffahrtskanal schwingt, war ehedem eine Fähre, so lange man etwas von Potsdam und Spandau und der Straße, die sie verbindet, weiß. Schon in der Steinzeit kreuzte hier der Einbaum des Fischers, wie Funde im Uferschlamm bewiesen haben. Königswald heißt das Forstrevier, das uns umgibt, und wir gönnen ihm gern den stolzen Namen. Königsweg heißt der jetzt schmale Pfad, der sich zur Furt hinabsenkt, die unsere Landzunge mit der vom Dorfe gegenüber in das Wasser tretenden, dem großen Horn, verbindet. Namen, deren Ursprung niemand weiß und die erkennen lassen, daß hier von alters her öffentlicher Besitz und öffentliche Gerechtsame bestanden haben. Und Königswall hieß auf den ältesten Karten der Mark auch die bedeutende Burganlage auf dem Berg, an deren Rande wir stehen. Heute ist sie unter dem Namen Römerschanze bekannt, und die staatlichen Landkarten haben diese Bezeichnung übernommen, trotzdem sie schon vor mehr denn hundertundfünfzig Jahren als sinnlos zurückgewiesen worden ist. Der Volksmund in der Nachbarschaft heißt den Platz die Räuberschanze, und aus Röberschanze soll dann der jetzt übliche Name entstanden sein. Warum hier aus einer Räuberschanze die Landsleute Ciceros zu unverdienten Ehren kamen, während eine viertel Tagereise davon, beim Räuberberge von Phöben, die märkische Bauernsprache den Quiriten diese Auszeichnung versagt hat und beim Räuberberge geblieben ist, das mögen die entscheiden, die in allen Dingen das Gesetz der gleichförmigen und notwendigen Entwicklung zu entdecken vermögen.

Mit den Römern hat dieses Denkmal vorzeitlicher Kriegskunst nie etwas zu tun gehabt, obwohl im 18. Jahrhundert ein ganz besonders hellsichtiger Gelehrter sogar den Nachweis fertig gebracht hat, daß ausgerechnet Domitius Ahenobarbus, der Großvater Kaiser Neros, der sichere Erbauer der Römerschanze gewesen sei: mit Räubern aber wohl ebensowenig. Dagegen ist diese Feste eine der schönsten Burganlagen unserer germanischen Vorfahren, die wir in Ostdeutschland kennen, und daher dürfen wir getrost bei dem guten alten Namen bleiben und wieder vom Königswalle bei Nedlitz reden.

Früh schon hat das große, etwa 175 zu 125 Metern umschließende Wallviereck die Nachwelt beschäftigt, und August Kopisch, der Maler und Heinzelmännchendichter, der später die blaue Grotte auf Capri entdeckte, hat auch hier seinen Spürsinn versucht. Er fand bei seinen Ausgrabungen steinerne Netzbeschwerer und verkohltes Getreide und schloß daraus, wie es seinerzeit nahe lag, auf ein Heiligtum, das die urmärkischen Fischer hier errichtet hatten und wo sie Opfergaben darbrachten. 1879 hat dann Geheimrat Friedel, der treue Sachverwalter der märkischen Vergangenheit, eine Grabung vorgenommen, die nur oberflächlich sein konnte, aber doch die grundlegende Erkenntnis brachte, daß der Königswall eine germanische, später von den Wenden benutzte Burg war. Dann ist in den Jahren 1908 und 1909 Professor C. Schuchhardt vom Kgl. Museum für Völkerkunde mit größeren Mitteln und ausgestattet mit allen Erfahrungen der neuzeitlichen Ausgrabekunst an die Aufklärung des Königswalles gegangen, und seine Untersuchungen hatten durch die Freilegung eines altgermanischen Hauses einen kaum erhofften Erfolg.

Die heutige Anlage zeigt einen etwa drei Meter hohen, geschlossenen Wall, der oben streckenweise recht rund geworden ist und abgetreten erscheint. An drei Stellen, im Norden nach dem Lehnitzseeabhang, im Südwesten nach dem Zugangswege und im Osten nach dem tieferen Walde zu sind alte Tore erkennbar, heute noch durch Einsattelungen im Wallringe merklich abgesetzt. Die Fläche im Wallinneren, ziemlich geebnet, ist mit hohen Bäumen bestanden und verrät dem forschenden Auge nicht, was sie bedeckt. Am Hange des Hügels sind mehrfach deutlich eingeschnittene Erdstufen zu bemerken. Wall, Erdstufen und besonders das Burginnere boten Überraschungen, als sie der Spaten des Forschers anschnitt.

Die scheinbare breite Erdschüttung, durch welche der Ring der Schanze gebildet wird, hat sich in Wirklichkeit als der zusammengebrochene Überrest eines nur schmalen, aber hohen Planken- und Erdringes herausgestellt. Der heutige Wall ist nur noch die Ruine einer ehemaligen Rundmauer, die aus Pfählen errichtet, mit Flechtwerk zusammengehalten, mit Lehmbewurf vor dem Regen geschützt, drei und einen halben Meter stark und sechs Meter hoch war. Wie die Pfähle standen, wie sie mit Querhölzern durch Nieten zusammengefugt, sich gegenseitig und dem zwischen ihnen aufgeschütteten Erdreich Halt gaben, wie sie in alter Zeit ersetzt und ausgebessert werden mußten, wie dann die Innenseite der Wallverplankung durch Feuer vernichtet wurde und wie später die Wenden die Anlage wieder für ihre Zwecke herrichteten, das hat eine die unscheinbarsten Einzelheiten treffend erfassende Untersuchung gezeigt, die auch in der Geschichte der wissenschaftlichen Methodik einen ehrenvollen Fortschritt bedeutet. In verschiedenen Veröffentlichungen, besonders in der Prähistorischen Zeitschrift, ist diese sieghafte Tat fleißigen Gelehrtenscharfsinnes eingehend geschildert worden. Hier ist es nicht möglich, die Schritte aufzuzählen, die zum Ziele führten, sondern es soll nur kurz mitgeteilt werden, was sich schließlich als gesichertes Ergebnis herausstellt.

Besonders wichtig war nach der Feststellung der Bauart der Ringmauer, die keineswegs vereinzelt in der Reihe der untersuchten vorzeitlichen Burgen dasteht und auch bis in das späte Mittelalter bei zahlreichen Stadtbefestigungen üblich war, die Untersuchung der Tore. Bei dem nördlichen, dem Seetor, war durch spätere Zubauung und durch ein nachträglich in den Torweg gesetztes wendisches Haus die Untersuchung schwierig. Die beiden anderen Tore aber zeigten eine hohe Stufe der Befestigungskunst. Durch Hallenbauten, die sich in einer bisher nie beobachteten Länge in das Innere der Burg hineinzogen, war dem Belagerer das Eindringen sehr erschwert. Von drei Seiten, von den Wallköpfen und vom Torbau aus, konnten die Angreifer beschossen werden und hatten also, wie bei der späteren Ritterburg, noch nicht allzuviel gewonnen, wenn es ihnen gelungen war, die Außentore zu sprengen. Die Wenden behielten nachmals die beiden nach den Landseiten gerichteten Tore bei, bauten sie aber für ihre Verteidigungsmittel um, wobei sie sie stark verengten.

Was sich heute auf den Hängen als flache Erdstufen darstellt, so daß sogar ein kriegskundiger Untersucher früherer Zeit, der bei Wörth gefallene lippische Offizier Hölzermann, ihre Bedeutung verkannte und sie für Sohlen hielt, bestimmt hölzerne Verhaue zu tragen, hat sich bei der Nachgrabung als sehr stattliche und tüchtige Gräben erwiesen. Sie sind im Laufe der Zeit zugeweht und zugeschwemmt worden, waren aber von den Germanen hinreichend tief ausgeschachtet worden und befanden sich noch in der wendischen Zeit in kriegsmäßigem Zustande. Vor dem Osttore sind diese Gräben vorzüglich aufgeschlossen worden, und es zeigte sich, daß der etwa 13 m vor dem Wall vorgelagerte erste Graben 6 m breit und 2 m tief, mit spitzer Sohle war. In einem Abstande von etwa 11 m war ihm noch ein äußerer Graben vorgelagert, der eine obere Breite von 9 m und eine Tiefe von 3 m, aber eine flache Sohle hatte. Überall gelang es, die Abmessungen mit einiger Genauigkeit auf die Einheit des alten germanischen Fußes von 33 cm zurückzuführen und, entsprechend den Beobachtungen an anderen alten Burganlagen, hiermit einen Anhalt für die Durchgebildetheit der germanischen Befestigungskunst zu gewinnen.

Waren dies alles schon wissenschaftliche Gewinne, die die aufgewandte Mühe lohnten, so brachte die Aufschließung des Burginnern noch wie ein besonderes Gnadengeschenk das altgermanische Haus. Überall im Bezirke der Umwallung fanden sich reichliche Siedelungsspuren. Besonders die Abfallgruben wendischer Häuser und auch deren Inneres waren nicht karg an Funden. Zum Vorschein kamen: eiserne Angelhaken, Tierknochen, Fischgräten und wohlerhaltene Fischschuppen, Messer, eine Sichel, zwei Schlittschuhe aus Bein, ein Herdhaken mit einem Stück Kette, Pflasterung des Fußbodens, dazu zahllose Scherben jener slawischen, unverkennbaren Art, die durch ihre Grobheit gegenüber den viel älteren Töpferleistungen der früheren Anwohner allenthalben in der Mark so auffallend den Bevölkerungswechsel verraten, der sich durch die Völkerwanderung vollzog. Zahllos waren auch die Reste an gebranntem Lehmbewurf, der das Flechtwerk der Hauswände bekleidet hatte, und häufig kamen auch die germanischen Scherben zum Vorschein. Die mehreren Herdstellen, die aufgedeckt wurden, waren verschieden gebaut, aus Lehm und Feldsteinen und Erde, und ließen den Mittelpunkt je eines Hauses annehmen. Aber im engen Raume hatten sich hier zu verschiedenen Zeiten Menschenwohnungen gedrängt, und so war es gekommen, daß vielfach im Boden die Grundrisse unentwirrbar durcheinander gingen. Jedoch an einer Stelle, nahe am Westrande der Burg, stand ein Herd, der von den übrigen abwich. Er war aus Feldsteinen gebaut, aber nicht flach, wie jene, sondern er umschloß ein hohles Feuerloch von 40 cm im Geviert und bildete den Mittelpunkt eines germanischen Hauses, das sich mit zweifelloser Genauigkeit feststellen ließ. Mit dem Ausgang nach Osten, war es abgemessene 20 germanische Fuß breit und teilte sich in den Herdraum, der 25 germanische Fuß tief war, und in eine vor den Eingang gebaute Vorhalle von 10 germanischen Fuß Tiefe. In gewissenhaft eingehaltenen Abständen von jedesmal 5 germanischen Fuß waren die Pfosten gesetzt, die Ständer, die das lehmbekleidete Flechtwerk der Wände gestützt und das Dach getragen hatten.

Das Urbild des germanischen Hauses, früher niemals aus dem Boden erschlossen, lag hier zum ersten Male vor. Und doch war die Neuigkeit nicht ganz so groß, wie sie hätte scheinen können. Denn schon Jahrzehnte früher hatte, gestützt auf mittelalterliche deutsche, auf noch bestehende alte skandinavische und heute noch in urzeitlicher Überlieferung erbaute slawische Bauernhäuser, die Wissenschaft versucht, den Urzustand des arischen Wohnhauses festzustellen. Sie war zu dem Ergebnis gekommen, daß alle die vielgestalten Bauernhausformen der Gegenwart zurückgehen auf ein Vorbild, das aus einem fast quadratischen Herdraume und einer dem Eingange vorgelagerten ursprünglich offenen, später an den Seiten geschlossenen Vorhalle bestanden hatte. Kühn sagte die Wissenschaft, wir haben das urarische Haus nicht gesehen, wissen auch nicht, ob es je zu finden sein wird und dürfen doch behaupten: so muß es ausgesehen haben. Die Funde von Troja, von Mykene, von Tiryns, Schliemanns und Dörpfelds umwälzende Entdeckungen kamen und zeigten nun, aus der Erfahrung festgestellt, in den homerischen Königspalästen das arische Urbauernhaus, wie es vorher nach Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen erschlossen worden war. Montelius, Schwedens unermüdlicher Reichsantiquar, erforschte in Blekinge aus sehr viel späterer Zeit ein Wikingerhaus mit der gleichen Grundlage. Dann brachte, für unsere germanische Vorzeit, die Ausgrabung bei Nedlitz den weiteren Schlußstein. Und nun haben wir zuletzt, bald ein Hundert, die gleichen Grundrisse in der Bronzezeitstadt an der Panke bei Buch. Es ist das ein Vorgang, in der Geschichte der Wissenschaft vergleichbar mit der Entdeckung manchen Sternes, der längst in seiner Stellung und seinem Laufe berechnet war, ehe ihn der Zufall vor das Okular des Fernrohres brachte und wirklich entdecken ließ. Immer mehr schließt sich auch in den Fundreihen die Kette unseres Wissens vom Zusammenhange der europäischen Arier, immer mehr bestätigt sich das, was die Rassenforscher aus Schädelmessungen, die Sprachforscher aus den Lautvergleichungen, die Sagenforscher aus den Sonnenmythen erschließen konnten, auch durch die handgreiflichen Beweise, die uns Mutter Erda in den letzten Jahrzehnten weniger sparsam denn früher in die Hände gibt, als wollte sie uns belohnen für die ehrliche Unbefangenheit und die verständigere Schätzung, mit der die Gegenwart ihre Gaben entgegennimmt.

Ob der Nedlitzer Königswall in der Zeit vom Abzuge der Germanen aus der Mark bis zum Einströmen der Wenden fortdauernd besiedelt, ob er zeitweilig ganz verlassen war, scheint sich aus den Funden bisher nicht entscheiden zu lassen, wie wir die Vorgänge bei diesem Bevölkerungswechsel ja auch für andere Stellen weniger gut kennen, als wir wünschen möchten. Die Zeit der Errichtung der Feste wird von Prof. Schuchardt einige Jahrhunderte vor dem Beginn unserer Zeitrechnung angenommen, die des germanischen Hauses in die letzte germanische Zeit gesetzt. Die vorslawischen Funde gehören fast durchweg der jüngsten Zeit der sogenannten Lausitzer Keramik und der La Tène-Zeit an, also dem Zeitalter, wo das Eisen herrschte und wo zweifellos Germanen die Bewohner der Mark waren.

In der Wendenzeit hat die Anlage noch einmal große Bedeutung gewonnen. Die Funde beweisen es und, etwas wichtigtuerisch, erzählt es uns auch die Überlieferung, die wissen will, daß Jaczo, der Wendenfürst von Köpenick, hier seinen letzten Stützpunkt hatte, ehe ihn Albrecht der Bär bei Groß-Glienicke schlug und zur Flucht über die Havel beim Schildhorn zwang. Doch das ist nebelhafte Sage, die schwerlich je ein Fund so aufklären wird wie das viel ältere Germanenhaus vom Königswalle bei Nedlitz.

Von Friedrich Wilhelm August Schmidt (Schmidt von Werneuchen).

Du, dem die süßesten Freuden der frühen Jugend ich danke,

das mein romantisch Gefühl in seinen traulichen Winkeln

früh mir geweckt, o Dorf! wie gern mag ich deiner gedenken!

Ha! Ich kenne dich noch, als hätt' ich dich gestern verlassen,

kenne das hangende Pfarrhaus noch mit verwittertem Rohrdach,

wo die treuste der Mütter die erste Nahrung mir schenkte,

kenne die Balken des Giebels, wo längst der Regen den Kalk schon

losgewaschen, die Tür mit großen Nägeln beschlagen,

kenne das Gärtchen vorn mit dem spitzen Staket und die Laube,

schräg mit Latten benagelt und rings vom Samen der dicken

Ulme des Nachbars umstreut, den gierig die Hühner sich pickten.

Nimmer, nimmer vergess' ich der herrlichen Schaukel von Stricken,

die an den Nußbaum selbst ich geknüpft, der Pfütze des Hofes,

wo nach dem Regen die Enten sich wuschen, wo öfter ich mutig

neckte die zischende Gans, die die wolligen Kleinen in Schutz nahm,

jenes Winkels im Hof, wo der Iltis hinter dem Holzstoß

schlau sich versteckte, wo forschend hinter modernden Brettern

Hühnereier oft fand, die jauchzend der Mutter ich brachte;

in der Mitte des Hofs der Futterraufe, die müßig

oft ich herumgedreht, der Scheune durchlöcherter Lehmwand,

von den Bäumen des Gartens beschattet, wo einsam die Elster

haust', und auf kleinen Rabatten, mit hohem beschnittenen Buxbaum

eingefaßt und Salbei, die schönen Johannisbeerbüsche,

nicht viel größer als ich, mit roten Trotteln mich lockten.

Möchte die Zeit mit geschäftiger Hand doch alles zerstören,

wenn, o Dörfchen! nur du die Gestalt, die ich kenne, bewahrtest!

Wenn ich, von keinem gekannt, in deine Stille mich schleiche,

find' ich des Kirchhofs Mauer, von Wind und Wetter zerbröckelt,

noch? Die geflochtenen Zäune, mit lilablühenden Disteln

und Kamillen am Boden umkränzt, das knarrende Heck noch,

und die Schmiede dabei mit dem abends funkelnden Schornstein?

Noch im Walde von Sakrow die Stelle, wo rötliche Reitzker

suchten mein Vater und ich, um sie abends gebraten zu essen?

Noch die Löcher voll Schwalben am sandigen Hügel der Windmühl',

und das Becken der Heide voll hoher schuppichter Fichten,

duftend von Harz, voll Hambutten und hundertjährigen Eichen,

deren Eichelnäpfchen so gern ich gesammelt? Die öde

Krähenhütte mit lockendem Uhu, zur Seite das Scheusal,

das sich im Hirsefelde zum Schrecken der Vögel bewegte?

Grünt in jenem Gehege der tiefgewundene Busch noch,

wo, trotz hüpfenden Kröten, die heimlich reifende Bartnuß,

sonst von keinem erspäht, vor mir sich vergebens versteckte?

Säuselt auf halbem Wege nach Carzow der knorrichte wilde

Birnbaum noch, wo Zigeuner und Bettler gewöhnlich sich lagern?

O! wie warst du so schön, wann zum erstenmal wieder die Kühe

wateten brüllend am Ufer der Havel durch blühende Mummeln,

dumpf von Wespen umsummt, wann im Blütenschatten der sauren

Kirschen die Küchlein so froh durch die Flügel der gluckenden Henne

guckten, im Strohhut Weiber auf blumiger Wiese die Leinwand

bleichten und singend am Graben das neue Gras sich die Kuhmagd

sichelte! Schlug es dann fünf im Türmchen, so langte vom Nagel

Meister Katsch, der Schulmeister, den großen Schlüssel, um dreimal

anzuziehn den Hammer der Betglock'; über des Kirchhofs

blühende Wolfsmilch schritt er in schweren Pantoffeln; es glänzte

unter der Mütz' ihm hervor der gelbe Kamm; aus dem Schalloch

grüßt ihn die lärmende Schar der liebegirrenden Schwalben.

Beim Backofen der Bauern, geschwärzt am dampfenden Rauchloch,

schief vom Wetterdache beschirmt und von Nesseln umwuchert,

spielten fröhliche Kinder im Sand, am Rücken den Pohlrock

zugeknöpft, mit dem alten geduldigen Hunde des Jägers;

andre bliesen vom Stengel die wolligen Köpfe verblühter

Butterblumen und lauerten still am Garten des Amtmanns,

wo die schlechtesten Tulpen der Gärtner über den Zaun warf!

Rings war dann alles so still; denn im Felde säten die Bauern

Haber, fällten Holz für der Stadt Teerofen, und suchten

watend die grünlichen Eier der wilden Enten im Schilfbruch.

Doch, wann matter die Strahlen der Sonne wärmten, und sanfter

die durchlöcherten Kasten voll Fisch' am Ufer der See hob,

schlenderte jeder nach Hause mit Axt und Kober und Sätuch.

Dann erquickt von der nährenden Milch und dem kräftigen Schwarzbrot,

reckten Männer und Weiber und Knecht' und Kinder und Mägde,

samt den ehrbaren Spitzen mit schweren Knüppeln am Halse,

unter dem Rüster vorm Hause sich aus. Der blühnden Ebereschen

bittersüßes Gedüft, die grünlichen Dächer voll bunter

Tauben, der trommelnde Tauber, der schönen Kastanienblüten

niedliche Pyramiden, der hohen Weiden am Dorfpfuhl

erstes gelbliches Grün und der wiederkehrende Kuckuck,

der vernehmlich herüber vom andern Ufer des Sees rief,

alles war dann so herrlich, und alles weckte zur Freude!

O, wie warst du so schön, wann die Fliegen der Stub' im September

starben und rot die Ebereschen am Hause des Jägers sich färbten;

wann die Reiher zur Flucht im einsam schwirrenden Seerohr,

ahndend den Sturm, sich versammelten, wann er am Gitter der Pfarre

heulend die braunen Kastanien aus platzenden Schalen zur Erde

warf, und die schüchternen Krammetsvögel vom Felde zu Busch trieb;

wann im November er abends die Wetterdächer der kleinen

Fenster zerrt', und nur selten die Wolken zerriß, daß der Vollmond

malt' ein Weilchen die Scheiben ab auf die Dielen der Stube!

Froher alsdann als der Sperling im Dach, dem von hinten die Federn

übers Köpfchen der Sturmwind blies, unterhielt ich so gerne

in dem roten Kamine die Glut mit knitternden Spänen,

die auf dem Hof ich gesammelt, indessen die redliche Mutter

spann, und dem lesenden Vater die wärmende Schnauze der Dachshund

traulich über die Lende legte. Mit inniger Wollust

wandert' am Morgen ich dann durch deine Gassen, beguckte

deine Zäune vom Regen geschwärzt, die zerbrochenen Äste

und die Löcher im Sande, die nachts vom Dache die Tropfen

ausgehöhlt. O wie tanzte das Herz mir, so oft ich die Flocken

rieseln hört' an den Scheiben des Nachts und nicht wußte, was Himmel

oder Kirchdach sei, sobald ich am Morgen erwachte,

um mit Hunden zugleich und hungrigen Dohlen die erste

Bahn zu machen. O Dorf! soll einst ich des ländlichen Friedens

schmecken mit meiner Getreuen, so sei er ähnlich dem deinen.

Labe, mein Herz, auch entfernt, dich oft an der süßen Erinnerung!

Calender der Musen und Grazien für das Jahr 1796.

Von Adalbert Kühn.

Der Urgroßvater des Großvaters des jetzigen Herrn von Arnstedt in Groß-Kreutz lag einst des Abends bereits im Bette, als er die wilde Jagd heranbrausen hörte. Nun war er ein gar lustiger und übermütiger Herr und rief darum hinaus: »Halb Part!«, schlief dann ein und erwachte erst spät am Morgen. Aber wie war er verwundert, als er die Augen aufschlug? Dicht vor seinem Fenster hing an einem gewaltigen Haken eine große Pferdskeule. Von solcher Jagdbeute hatte er nun freilich nicht der Halbpartner sein mögen, darum ließ er sie fortbringen, aber kaum war's geschehen, hing sie auch schon wieder da. Das kam ihm gar wunderbar vor. Er dachte, »vielleicht liegt's am Haken«, und ließ den, ob es gleich große Mühe kostete, herausziehen, aber mit dem ging's ebenso; er war nur eben heraus und man hatte den Rücken gewandt, so saß er schon wieder so fest drin wie zuvor, und die Pferdekeule hing auch wieder da. Und so mag sie wohl heute noch da hängen.

Ein Kulturbild aus dem Mittelalter.

Von Richard Schillmann.

Eine halbe Meile oberhalb der Einmündung der Havel in den großen Breitlings- oder Plauer See liegt die Stadt Brandenburg. Der Fluß, von Ketzin aus in südwestlicher Richtung strömend, durchzieht bis zu seinem Gemünde breite Wiesen und Torfniederungen; nur an einer einzigen Stelle wird er von zwei, links und rechts an ihn herantretenden Hügelabhängen so bedeutend eingeschnürt, daß sich hier besonders in alten Zeiten, wo diese Wiesen noch flüssiges Moor waren, ein erwünschter Paß darbot. Der eine dieser Hügel ist der Harlunger-, jetzt Marienberg genannt, der andere derjenige, auf dessen Gipfel die Katharinenkirche der Neustadt- Brandenburg steht. Da die Havel nun, sich spaltend und wieder vereinend, in unmittelbarer Nähe dieser Einschnürung zwei von Wasser und Moor umgebene Werder bildet, da die Örtlichkeit fischreiche Gewässer, Wiesen und nicht unfruchtbare Ackerflächen darbot, so gewährte sie dem Ansiedler, was ihm am erwünschtesten ist: Nahrung, Sicherheit und eine Verkehrsstraße. Es war hier das semnonische Brennaburg oder Brendanburg, die alte Wasserburg, entstanden, welche nach dem slawischen Einfall eine Hauptfeste der Heveller wurde. Nach vielfachen Kämpfen wurden Ort und Umgegend endlich durch Albrecht den Bären dem Deutschtum und durch die Bischöfe Wigger und Wilmar, wie durch die das Domkapitel bildenden Prämonstratenser Chorherren dem Christentum endgültig wiedergewonnen. In einer Zeit, in welcher geschichtliche Nachrichten spärlich fließen, hatte Albrecht dem Orte städtische Gerechtsame verliehen; später aber finden wir an der beschriebenen Örtlichkeit drei nicht nur räumlich, sondern auch hinsichtlich der Verwaltung vollständig voneinander getrennte Gemeinwesen, ohne zu erfahren, wann diese Trennung – denn eine solche glauben wir bestimmt annehmen zu dürfen – sich vollzogen hat. Der kleinere, nördlichere Werder, auf dem sich an der Stelle der alten von Otto dem Großen gegründeten, aber von den Slawen zerstörten Domkirche der neue Dom erhoben hat, ist in den Besitz des Domkapitels übergegangen; auf der südlich gelegenen großen Tafel steht die Neustadt-Brandenburg, auch schlechthin Brandenburg genannt, weil sie, durch Gewerbtätigkeit und Handel mächtig geworden, die auf dem nördlichen Havelufer gelegene Schwesterstadt, die Altstadt Brandenburg, bald verdunkelte. Die Altstadt, die aus dem wendischen Flecken Parduin erwachsen war, wurde von dem Harlungerberge beherrscht, von dessen Kuppe die Marienkirche mit ihren vier Türmen weit in das Havelland hinausschaute.

Aber weit entfernt, daß diese drei Schwestern, die Burg, die Neustadt und die Altstadt Brandenburg, in friedlichen, die allgemeine Wohlfahrt fördernden Verhältnissen lebten, lagen sie vielmehr bald miteinander im bittersten Hader, der ihre Kräfte lähmte und nicht zum wenigsten dazu beitrug, daß sie von den viel jüngeren Schwesterstädten an der Spree überflügelt und in den Schatten gestellt wurden. Der Hader verlief in einem geschlossenen Kreise: das Domkapitel zankte mit der Altstadt, diese mit der Neustadt, und diese wieder mit dem Domkapitel, das seinerseits außerdem mit dem benachbarten Dorfe Klein-Kreuz in unangenehme Berührungen kam. Altstadt und Neustadt hatten ihren »Krieg« wegen des Fischmarktes, des Wochenmarktes, des Jahrmarktes, wegen der Mühle zwischen beiden Städten, vor der es schon zu Tätlichkeiten gekommen war, wegen der Lehmgrube an dem Berge, wegen der Aufnahme der beiderseitigen Zünfte; die Neustädter wollten die Altstädter nicht durch ihre Stadt fahren lassen, wenn jene Holz aus dem freien Havelbruche holten, endlich duldete keine der beiden Städte den Verkehr der Bürger der anderen in ihren Mauern. Die aneinander zugekehrten Tore wurden geschlossen.

Ein Hauptgrund für die Zwistigkeiten lag in dem Bestreben der drei Nachbarn, sich in der Umgegend von Brandenburg mit ihrem Grundbesitze auszubreiten. Man hätte sich nun vernünftigerweise dahin einigen können, daß man der Altstadt den Norden, dem Kapitel den Osten, der Neustadt den Süden überließ. Allein die Menschen unseres Mittelalters, das die Romantik so wunderlich aufgeputzt und aufgeschmückt hat, schwangen sich selten zu einem höheren Gesichtspunkte, zur Idee des allgemeinen Nutzens auf. In kleinlicher Selbstsucht verfolgten sie kurzsichtig die nächsten Interessen, und so gingen denn unsere Havelanwohner mit stierköpfiger Beharrlichkeit ihre Wege, gleichviel, ob sie die der anderen kreuzten. Das Domkapitel griff in das Gebiet der Altstadt über, erwarb das im Norden gelegene Dorf Görne, an dessen Besitz der Altstadt wegen der Erwerbung einer Heide besonders lag. Es kam dort zu Streitigkeiten, vergeblichen Grenzregulierungen, tätlicher Beleidigung der Domherren, derentwegen die Bürger natürlich abbitten und büßen mußten. Aber in Görne haben sie sich schließlich doch behauptet. Die Neustädter hinwiederum erwarben zwei Ortschaften im Osten, den Krev Krakow und das Dorf Stenow – beide sind jetzt nicht mehr vorhanden – zum großen Verdrusse des Domkapitels. Die Grenzen dieser Feldmarken von denen des wendischen Dorfes Mötzow, das in den Besitz des Domkapitels gekommen war, ist der Schauplatz der Ereignisse, die uns hier beschäftigen sollen.

Wir beschränken uns auf die Darstellungen der hauptsächlichen Kämpfe zwischen dem Domkapitel und der Neustadt. Der Hader brach im Jahre 1346 mit einem Krawall in der Neustadt aus. Ein Priester war, man weiß nicht, aus welchem Grunde, vom Dome geflohen und hatte sich, hart verfolgt, in die Neustadt auf den Kirchhof gerettet. Aber dem Kapitel muß sehr viel an der Ergreifung des Flüchtigen gelegen haben, denn in seinem Auftrage erschien Herr Dietrich, derzeit »Hovemeister des Bischofs Ludwig von Brandenburg«, in der Stadt, drang auf den Kirchhof ein, schleppte den Flüchtling »mit Gewalt gezogenen Messers und Schwertes« hervor und schickte sich an, ihn auf einem bereit gehaltenen Wagen aus der Stadt zu fahren. Aber die Sache ward sofort ruchbar. Es entstand ein Auflauf des gemeinen Volkes, das unverzüglich für den Gefangenen Partei ergriff, die Tore schloß und sich bereitete, Gewalt der Gewalt entgegenzusetzen und den Priester zu befreien. Endlich erschien auch der Rat auf dem Platze. Er hatte Not, dem Aufruhr zu steuern. In einem darauf geschlossenen Vertrage zog das Domkapitel den kürzeren, denn die erste Bestimmung setzte fest, daß der Priester »los und ledig sein sollte jedes Dinges ohne alle Arglist«. Vierunddreißig Jahre später schlossen beide Parteien wieder einen Vertrag wegen der Streitigkeiten, welche sie seit alters gehabt haben, »auf ewige Zeiten«. Wir übergehen hier die wenig interessanten Streitpunkte und erwähnen nur die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Frieden in aller Zukunft aufrechtzuerhalten. Bei einer neuen Streitfrage, heißt es in dem Vertrage, soll jede Partei einen gemeinen, biderben Mann wählen, aber nicht einen Fürsten, nicht einen Herrn, nicht einen Bischof, nicht einen Abt, Propst oder Pfaffen, nicht einen Juristen und Ritter. Vor diese beiden Männer sollte nun jede Streitsache zur genauen und gründlichen Feststellung der Klagepunkte gebracht werden. Hätte, so ward bestimmt, das Domkapitel eine Klage gegen die Neustadt, so würde der Propst vor die genannten zwei kommen, um ihnen seine Klage mündlich vorzutragen; die beiden Schiedsrichter sollten sie dann aufschreiben und vorlesen lassen. Hierauf hatten sie zu fragen, ob dem Propste an der Schrift genüge. Antwortete er »nein«, so sollte er noch eine Frist zur Besprechung haben, aber nur so lange, »als ein Mann redeliches Ganges dreimal möge um den Kirchhof zu St. Katharinen gehen, wie die Leute gewöhnlich um den Kirchhof zu gehen pflegen«. Danach konnte die Schrift verbessert werden, woran es dann aber für diese Partei sein Bewenden haben sollte. Alsdann hätte die Schrift an den Rat der Neustadt zu gehen, der nun mündlich vor den zweien darauf entworten müßte. Und nun wiederholte sich derselbe Vorgang, dessen Szene vor dem Rathause der Neustadt ist. Hatte man dann endlich auf diese Weise die gegenseitigen Streitpunkte urkundlich festgesetzt, so sollten beide Parteien ihre Insiegel unter die Schrift hängen lassen, worauf die beiden Schiedsrichter damit an den Hof des Markgrafen reiten würden, bei dessen Spruch man sich beruhigen wollte. Zu guter Letzt ward eine Strafe von vierzig Mark brandenburgischen Silbers gegen den festgesetzt, der diesen Vertrag nicht halten würde.

Brandenburg a.d. Havel: Katharinenkirche (Westseite)

Dieser »ewige« Friede zu Brandenburg teilte das Schicksal aller übrigen: er war nicht von langer Dauer. Tatsächlich ist das schöne Abkommen nie perfekt geworden, da das Domkapitel von vornherein der Meinung war, daß die beiden Entscheider – es waren die Neustädter Bürger Henning Blankenfelde und Nikolaus Staken – der nötigen Unparteilichkeit entbehrten und den Streit zugunsten ihrer Stadt entschieden hätten. Es lag daher dem Propste so sehr daran, den Vertrag außer Kraft treten zu lassen, daß er das Haupt der gesamten Christenheit, den Nachfolger Petri, um Wahrung seines Rechtes anging.

Papst Bonifaz IX. erließ denn auch am 14. März 1389 von Rom aus ein uns erhalten gebliebenes Schreiben an den Propst zu Wittenberg. Zur Schlichtung der alten Streitigkeiten, heißt es darin, die zwischen dem Propste und dem Kapitel einerseits und den Prokonsuln, Konsuln und der Bürgerschaft der Neustadt-Brandenburg andererseits über einige Gewässer, Fischereien und andere Dinge herrschten, seien die Bürger Henning Blankenfelde und Nikolaus Staken von beiden Parteien als Entscheider angenommen. Sie hätten indes die gehörige Form gar nicht beachtet und ein Urteil zuwege gebracht, wodurch die Interessen der Kirche über die Maßen verletzt würden. Er übertrage nun dem Wittenberger Propste diese Angelegenheit zur Untersuchung; er möge die nötigen Vorladungen und Vernehmungen veranlassen und mit Ausschluß jeder Berufung seine Entscheidung treffen, da er durch kirchliche Strafen den gehörigen Nachdruck zu geben hätte.

Wie dieses Urteil ausgefallen ist, wissen wir nicht; soviel steht aber fest, daß die Neustadt sich ihm nicht unterworfen hat. So nahm denn der Hader seinen ungeschwächten Fortgang, und neue Einigungen, die hin und wieder getroffen wurden, führten besonders in jener Zeit zu keinem Ergebnis, wo die Funktionen der landesherrlichen Gewalt in der Mark entweder gar nicht oder doch ganz nachlässig ausgeübt wurden.

Als nun 1412 Friedrich von Hohenzollern in die Neustadt Brandenburg eingeritten war und die Huldigung als Landeshauptmann empfangen hatte, begegnete ihm zu seinen anderen Sorgen eine ganze Flut von Beschwerden und Klagen der feindlichen Nachbarn an der Havel. Die Altstadt lag damals in bitterster Fehde mit der Neustadt und verwandte eben eine achtbare Menge von Pergament zur Formulierung ihrer Beschwerden. Aber schon im Dezember trat ihm die Neustadt mit einer langen Reihe von Klagen über das Domkapitel entgegen: »Wir haben«, heißt es in diesem Schriftstück, »die Feldmark Stenow zu unserem Eigentum erworben und sie zehn, zwanzig, vierzig Jahre, ja so lange in Besitz gehabt, daß es niemand mehr anders weiß. Auf derselben Feldmark, unserer Stadt rechtmäßigem Eigentum, haben aber der Propst und das Kapitel pflügen und säen lassen im rechten Übermut, mit Vorsatz und nicht mit Recht, haben dort gegen unseren Willen Ziegelerde graben, auf unserem Eigentum heuen lassen, haben unseren Bürgern und unserer Bürger Knechten die Sensen nehmen und die Malsteine an der Grenze heimlich entfernen lassen. Als wir dort eine Landwehr zu graben begonnen zu unserem und des ganzen Landes Besten, da kam einer der Ihren, Herr Johannes Grüneberg, zornigen Mutes und sprach zu unseren Knechten: Wer hat das geheißen zu tun? Die antworteten ihm: Das haben getan unsere Herren, die Ratmannen. Da sprach er wieder in seinem großen Übermut »honliche genug«, alles, was ihnen die Ratmannen taten und tun ließen, das täten sie mit Gewalt und zu großer Schande. Ferner ist uns, den Ratmannen, Klage gekommen von unserem Richter, daß Herr Mathis Betke und Herr Johann Grüneberg zu unserer Herrn (der Markgrafen) und unserer Stadt Gerichte gekommen und mit Vorsatze an unserer Borgerschen Katharine Berlyn Haus gegangen sind. Mit Frevel haben sie eine Axt genommen, eine schloßhafte Kammer aufgeschlagen, die Frau, die dort tot lag, von der man doch noch nicht wußte, wie sie zu Tode gekommen, mitgenommen, sich auch ohne unser und unsers Richters Wissen und Willen ihrer Barschaft bemächtigt, die man wohl über hundert Schock Pfennige achtet.« Außer diesen Klagen hatten die Ratmannen noch viele andere auf dem Herzen. Eines Bürgers Magd hatten die Domherren beim Grasschneiden den Mantel abgepfändet; eine Mühle wollten sie bauen, um die Stadt damit zu hindern und zu schädigen an ihren Mühlen, wofür die Bürger doch dem Markgrafen großen Zins geben mußten. Mit Schmähungen und Drohungen verjagten sie die armen Fischer von der Havel und nahmen ihnen die Netze; ihre Schweine trieben sie auf die städtischen Dämme, die die Stadt doch mit schwerer Arbeit herstellen und gegen die Wasserflut aufrechterhalten mußte usw. »Hochgeborner Fürste, lieber gnädiger Herr,« so schließt die bewegliche Klageschrift, »wir bitten mit ganzen Treuen, daß Ihr diese Stücke erwägen und in Freundschaft für uns sorgen wollet, daß wir bei unserm Rechte und unserm Eigentum bleiben und solcher Schande und solches Hohnes Wandel werde und solcherlei auch nicht mehr geschehe. Das wollen wir Euer fürstlichen Gnaden allerwege danken, wie wir nur mögen.«

Das klingt recht unschuldig und friedfertig; allein man wird bei diesen Reden unwillkürlich an das Gebahren Reinekes vor König Nobels Thron erinnert.

Unsere Ratmannen hatten die Sache doch bedenklich gefärbt, hatten vor allen Dingen verschwiegen, daß ihr Recht keineswegs so unzweifelhaft feststand, wie sie behaupteten; daß sie Repressalien geübt und das Recht des Stärkeren auf eine Weise angewandt hatten, in Vergleich mit der jene »honliche Rede« und jene Gewalttätigkeiten eigentlich recht unbedeutend erscheinen mußten.

Das Domkapitel ließ denn auch nicht lange mit seiner Klagebeantwortung warten. Was den ersten Punkt anbelangte, wonach der Propst auf städtischem Eigentum Hafer gesäet haben sollte, so bestritt er einfach das Anrecht der Stadt an jenes Stück Feld, und da es auf der Grenze zwischen der Stenowschen und Mötzowschen Feldmark (hart am östlichen Ufer des Bergsees) lag, so mochte es auch nicht so zweifelsohne feststehen, wohin der Acker und die Wiese gehörten. Daneben aber hatten die Ratmannen verschwiegen, daß sie sich ihr Recht mit Gewalt genommen hatten. »Am Abende St. Laurentii,« so erklärte der Propst Nikolaus, »als man schrieb nach Gottes Geburt 1403, sind sie mit Selbstrecht und Frevel geritten und gefahren auf unseres Gotteshauses freieigenem Acker, welcher, da ihn das Gotteshaus damals in ruhigem Besitz hatte, mit Hafer besäet war. Als dieser von Gottes wegen wohl geraten war und schon in Mandeln stand, haben sie ihn mit Vorsatze niedergetreten und von ihrem Vieh auffressen lassen, wodurch sie uns großen Schaden, Hohn und viele Schmach zugefügt; ebenso haben die Ratmannen mit Willen und Witschap der vier Gewerke und der gemeinen Bürgerschaft uns unser Heu verbrennen lassen, haben sich unseres Bruches bemächtigt, auf unserem Wasser gefischt, uns gehindert Ziegelerde zu graben, unseres Gotteshauses Diener gefangen und in ihren Turm gelegt.« Was die Klage der Stadt betraf, daß das Kapitel die Ratmannen in dem patriotischen Werke, eine Landwehr zu des ganzen Landes Besten zu bauen, gestört haben sollte, so erblickte der Propst in diesen Erdarbeiten lediglich einen Versuch, Gräben aus dem See zu ziehen, um die Fische von des Kapitel Wehr landeinwärts zu locken. Auf den Vorwurf endlich, daß die Domherrn Katharina Berlyn mit ihren Pfennigen gewaltsam entführt hätten, antwortete Propst Nikolaus, die Ratmannen hätten ihn nicht zum Genuß dessen kommen lassen, was dem Gotteshause durch Testament zugefallen sei. Durch diese Aussage erst wird jener Vorgang klar. Katharina Berlyn hatte zugunsten des Kapitels testiert. Als nun der Rat die Leiche mit ihren Pfennigen unter Schloß und Riegel legte, hatten unsere streitbaren Herren Betke und Grüneberg sich auf ihre Art Recht geschafft.

Die Neustadt hatte indes nicht gezaudert, den bewaffneten Besuch sofort zu erwidern.

Denn wie der Propst Nikolaus in seiner Entgegnung auf die Klage der Neustadt angab, waren am Freitag nach Barnabas des Jahres 1412 die Bürgermeister mit einer großen Schar von Bürgern vor die Burg auf des Gotteshauses freieigenen Besitz gekommen und hatten die Herren friedlich und gütlich zu sich entbieten lassen, worauf diese erschienen waren, zu hören, was ihr Begehren wäre. Sobald dies geschehen war, hatten die Bürgermeister sofort das Kloster durch ihre Knechte besetzen lassen und den Wiedereintritt in das Haus nur unter der Bedingung gestattet, daß sie versprachen, nach der Weise von Gefangenen zu leben und nicht flüchtig zu werden, sondern sich den Bürgern wieder zu stellen, sobald diese das heischen würden. Ferner hatten sie die beiden Herren Betke und Grüneberg festgesetzt und gleich gefangenen Missetätern Tag und Nacht bewachen lassen »wider das heilige päpstliche und kaiserliche Recht und die gemeine Freiheit, womit die ganze Geistlichkeit vom Papst und Kaiser begabt ist«. Damit nicht genug, hatten die Bürgermeister und Ratmannen alle Schlüssel, die zur Propstei, der Gerkammer, zur Librei und zu anderen amtlichen Lokalitäten ernstlich begehrt und mit Anrecht und Gewalt in ihr Gewahrsam genommen, hatten sich darauf der Propstei, der Librei, der Sakristei und alles dessen, was darin war, bemächtigt, sich sämtliche Schlösser an Kisten und anderen Behältnissen öffnen lassen, alle Kammern, Zellen und anderen Heimlichkeiten des Gotteshauses besucht, »gleichermaßen als wenn man Nachsuchung hält nach verlorenem Gute, dem Gotteshause wie dem Orden zu Hohn und Schmach«. Die Schrift schließt: »Möge uns allerlei Gnade dazu verhelfen, daß uns solcherlei Frevel, Gewalt, Hohn, Schmach, Beschwerung und Schaden nicht mehr geschehe, und daß uns unser Eigentum, dessen wir mit Gewalt entledigt sind, wieder werde, damit wir dem Allmächtigen, dem wir alle zum Dienste geführt und geschicket sind, desto früher dienen mögen.«

Auf Objektivität konnte aber auch diese Replik des Kapitels schwerlich Anspruch machen; es war manches darin verschwiegen. Die Stadt führt dies in ihrer Entgegnung des näheren aus und sucht auch nachzuweisen, daß sie mehrmals, aber immer vergeblich, den Weg gütlichen Ausgleichs erstrebt habe.

Daß sich die Ratmannen nach allerlei Hin und Her der ganzen Burg bemächtigten, war nur eine Folge des vorangegangenen Handelns, denn allein so hatten sie die Gewißheit, daß ihnen die Herren Betke und Grüneberg nicht entwischten. Vor dem Landesherrn war diese Tat freilich schwer zu rechtfertigen, weshalb auch in bezug auf die Gründe, die die Ratmannen dafür angaben, der Rede Sinn etwas dunkel ist. Sie hatten gefürchtet, erklärten sie, daß in dieser Zeit der Zwietracht zu des Landesherrn, ihrem und des Landes Schaden sich ein anderer »in Friedensweise« in der Burg hätte festsetzen können. Es kann das nur auf Hans von Quitzow gemünzt sein, dessen Vermittlung der Propst in Anspruch genommen hatte, und der ihn dann auch aus seiner peinlichen Lage befreite. Ihm dankte das Domkapitel die Befreiung aus dem Belagerungszustande. Er kam eines Tages durch die Stadt geritten und forderte die Ratmannen zu einer freundlichen Besprechung mit dem Propste zu dem Kapitel auf, worauf sie auch eingingen. Schließlich übergaben die Städter die Burg dem Kapitel wieder unter der Bedingung, daß dieses sie mit den Herren Betke und Grüneberg an die Stadt zurücklieferte, falls man sich in einer bestimmten Frist nicht über die Streitigkeiten geeinigt haben würde. Damit war die Sache vorläufig zum Nachteile der Stadt entschieden; der Propst gab natürlich die Burg nicht wieder heraus, und die Stadt glaubte sich schwer in ihren Rechten gekränkt.

Wie Burggraf Friedrich diesen Punkt entschieden hat, darüber fehlt uns jeder Bericht. Über die Stenowschen Streitigkeiten traf er 1416 eine Entscheidung, die uns erhalten ist; danach soll der strittige Acker von keiner Partei gepflügt werden, sondern gemeine Weide bleiben. Dem Kapitel sollte gehören, was nördlich daran liegt, was südlich, der Stadt usw.

So vergällten sich die Menschen damals durch unaufhörliche Streitigkeiten ihr Leben. Darüber sind nun gut 500 Jahre dahingegangen. Brandenburg hätte, wenn seine Bürger einig gewesen wären, eine ganz andere Zukunft errungen, als ihm jetzt beschieden ist. Die ewigen erbitterten Kämpfe und Zänkereien hielten die Entwicklung der Stadt zurück, und andere, jüngere und jedenfalls minder begünstigte Städte stiegen auf den Schultern der altehrwürdigen Havelfeste empor.

Der Bär. Illustr. Berliner Wochenschrift. Berlin, Gebrüder Paetel.

Von Adalbert Kühn.

Auf der Spitze des Rathenower Tors zu Brandenburg sieht man einen Raben, in dessen Schnabel ein Ring mit daran befindlicher Kette sichtbar ist. Den hat einer der ehemaligen Bischöfe dort anbringen lassen zum ewigen Andenken an die von ihm befohlene, ungerechte Hinrichtung eines treuen Dieners. Dem Bischof war nämlich ein Ring fortgekommen, und da sein Verdacht, soviel er auch hin und her sann, wer das Kleinod genommen haben könnte, doch immer wieder auf jenen Diener fiel, der allein in seinem Zimmer gewesen war, so befahl er, daß er wegen des Diebstahls mit dem Tode bestraft werde. Der Befehl wurde auch sogleich vollzogen. Hierauf vergehen einige Jahre. Da wird an dem Dache eines der Kirchtürme etwas ausgebessert, man findet viele Rabennester und wunderbarerweise in einem davon den Ring, um dessentwillen der arme Diener hingerichtet worden war.

Bei den Landläufern der Mark steht Nauen nicht im besten Rufe, seines Pflasters wegen, und in der Tat, wenn man tagsüber den weichgepolsterten Brieselang durchstreift hat und die üppigen Grasflächen des Havelländischen Bruches, dann empfindet der Fuß qualvoll genug die Tücken der spitzigen Kopfsteine. Sitzt man aber erst in einer der traulich verräucherten Kneipen Nauens und sieht auf die Gassen hinaus, wo Sonntag nachmittags die »lieblichen Kinde« spazieren wandern und die jungen Burschen hinterdrein; kommt man gar langsam ins Gespräch mit den biederen Märkern, die trotz Berlins alles gleichmachender Nähe noch viel von dem Wesen der Altvordern haben: die Wortkargheit, die kurz angebundene Derbheit und knausernde Sparsamkeit, der ein Groschen so viel gilt wie ein Silbertaler – dann fühlt man sich wohl an dieser gut brandenburgisch gebliebenen Stätte und freut sich der kernigen, vierschrötigen, eckigen Gestalten.

Nauen ist alt, uralt. Einige Geschichtsforscher verlegen den Zeitpunkt seiner Gründung bis ins 10. Jahrhundert zurück und glauben, daß aus dem 980 unter Kaiser Otto II. erwähnten Kastell Nienburg ( novum castrum) das spätere Nowen entstand. Die Annahme hat viel für sich, doch läßt sich ihre Richtigkeit darum nicht beweisen, weil bei den wiederholten schweren Feuersbrünsten, unter denen Nauen zu leiden hatte, auch alle Ratsurkunden in Flammen aufgingen. Wirklich zuverlässige Urkunden erwähnen den Ort erst seit 1186, wo sie von seinen Pfarrern, seinen Rittern und Burgherrn erzählen. Ein märkischer Schriftsteller, der jetzt verlorene Pergamente noch benutzen konnte, berichtet uns von der 1292 erfolgten Erhebung Nauens zur Stadt. In diesem Jahre erhielt es von dem Markgrafen »Otte mit dem pfile«, dem sangeskundigen Askanier, Stadtrechte zugebilligt. Es nahm einen Karpfen ins Wappen, wohl infolge alter Überlieferungen, wonach seine Bewohner einst in Sumpfseen und Bruchfließen fleißig Fischfang betrieben haben.

Nauen blühte rasch auf, besonders nachdem ihm der große Askanier Waldemar belangreiche Privilegien verliehen hatte, die Befreiung von dem lästigen Patronat des Domkapitels zu Brandenburg beispielsweise, das Holzrecht in den Waldungen und Luchen, ferner »die Schenkung zweier Juden zur besseren Konservation der Stadt«. Bekanntlich waren in jenen Tagen Juden nur gegen Zahlung hoher Schutzgelder gelitten, die dem landesherrlichen Säckel zuflossen; indem Waldemar diesen Betrag für zwei Familien nun dem Kämmereischatze Nauens überwies, sicherte er ihm eine ganz erkleckliche Einnahme. – Es gelang der betriebsamen Bürgerschaft, so emporzukommen, daß Nauen bald zu den wohlhabendsten Orten der Mark zählte; nach dem Landbuche Kaiser Karls IV. hatten viele seiner Einwohner große Lehensbesitzungen auf dem platten Lande inne, und seine »Urbede«, sein Steuerbeitrag zu den allgemeinen Verwaltungsunkosten, war weitaus beträchtlicher als die zahlreicher anderer, ärmerer Städte.

Dann freilich schlug die Witterung des Glückes um, und zwar trug hauptsächlich – Nauens Treue gegen den ersten Hohenzoller, den Burggrafen Friedrich, daran schuld. Die Stadt öffnete ihm bei seinem Einzug unverzüglich die Tore, stellte ihm Mannschaften und Ausrüstung; Nauens Bürger halfen Burg Friesack einnehmen. Der rachsüchtige Dietrich von Quitzow hetzte dafür die allzeit plünderlustigen Pommern gegen die Stadt, und am 21. August 1414 wurden ihre Mauern gestürmt, sie selbst ausgeraubt und in Brand gesteckt. »Na godes ghebort dusent Jar vyrhundert Jar darna in deme virteynden Jare des dynstedhages vor Bartholomei wart Nowen ghebrant und vordorven vt deme lande thu stettyn alze van Czedenik vnd weder darthu«, meldet lakonisch ein Pergament. »Den schaden des godeshus, der Stad vnd der borger hebbe wy nach redelicheiden geachtet und gherekent up vyff dusent schock Bemescher grosschen.« 5000 Schock böhmischer Groschen also betrug der Schaden, d. h. den 250fachen Betrag von Nauens jährlicher Steuerabgabe! Langsam nur, vom Markgrafen Friedrich fast gar nicht unterstützt, erholte sich die treue Stadt von dem fürchterlichen Schlage; aber kaum war sie wieder gekräftet, da brannte am Sonntag Kantate, am 14. Mai 1514, die Stadt bis auf den Grund nieder. »Auff funf Jahr lang« mußte Kurfürst Joachim die Bürger von jeder Steuer, sowie auch von der Rückzahlung eingegangener Schulden befreien, damit die Neuaufrichtung Nauens möglich war.

Wieder ein Jahrhundert später lastete Gottes Hand noch schwerer auf der Stadt. 1626 zog der Mansfelder nach seiner Niederlage an der Dessauer Brücke auf den Mühlberg vor Nauen und beschoß die Tore, bis sie sich öffneten; Mord und Brand folgten. Das war der erste Hieb von der Glühgeißel des schrecklichen Dreißigjährigen Krieges. Die Feuerstellen schrumpften zusammen und vereinsamten; Unkraut wuchs auf den Straßen; Kontributionen von unerhörter Härte jagten sich. Heute sprengten kaiserliche Reiter zum Tore hinein und nahmen mit, was nicht niet- und nagelfest war, und was niet- und nagelfest war, zertrümmerten sie; morgen kamen die gelben und blauen Regimenter der »Löwen aus Mitternacht«, des Schwedenpöbels. Schäumend vor Wut, daß für sie nichts mehr zu stehlen war, vergriffen sie sich an den armen, von allem entblößten Menschen; schlugen die Männer mit Kolben und Säbel zu Boden, schleppten die Jungfrauen mit sich und mordeten die Säuglinge. »Der Kirchenschmuck«, heißt es in einem Aufsatz aus damaliger Zeit, »ist unter gotteslästerlichen Reden weggeraubt, ein Bürger an dem untersten Knauf der Kanzel aufgeknüpft; was sie weiblichen Geschlechts mächtig werden konnten, ohne Unterschied in der Kirche angegriffen; faul wasser, was sie am unreinsten bekommen konnten, den Leuten eingeschüttet worden. Andern haben sie mit Daumschrauben und eisernen Stöcken die Hände wund gepreßt, Mannspersonen die Bärte abgebrannt, einige alte Frauen und Mannsleute in den Backofen gesteckt oder in den Rauchfängen aufgehangen und in die Brunnen versenket, noch andere haben sie bei den Haaren aufgehängt und sich quälen lassen, bis sie ganz schwarz wurden.« Die gottverfluchte Mörderbande lag bis 1641 unter dem schrecklichen Baner in der Mark, bis endlich Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, einen Waffenstillstand mit den Schweden schloß und sein zermalmtes Land von ihnen befreite, unter schweren Opfern freilich. Frankfurt z.B. blieb in den Händen des Fremdlings.

Ganz allmählich nur erwachten wieder Arbeitslust und Lebensfreude; die Felder wurden wieder bestellt, die in rauchende Trümmer verwandelten Häuser wieder aufgebaut. Und was Brandenburg bisher so schwach gemacht, allen feindlichen Anfällen wehrlos preisgegeben hatte, auch darin griff des Großen Kurfürsten feste Hand wandelbringend ein: er schuf ein starkes Heer, von wenigen hundert Mann brachte er seine Streitkräfte auf dreißigtausend, und an tüchtigen Feldherrn war kein Mangel.

Nicht lange sollte sich die Mark des Friedens erfreuen. 1675, während Friedrich Wilhelm am Rhein stand, hetzten ihm die Franzosen wieder den Schweden ins Land, und von neuem hausten die Raubgesellen in unseren Gauen. Mit 10 000 Mann und 40 Geschützen zerstampfte Wrangel Fluren und Felder. Die Leiden des Volkes überstiegen alles Maß, und wo die blaue Fahne mit den drei Kronen am Horizont auftauchte, da hieß es: »Betet, Kinder, der Schwed' kommt!« Aber nicht mehr wie vordem ertrug der Märker stumpf und gleichgültig die Martern; er hatte brandenburgisch denken gelernt, man rottete sich zusammen unter dem Panier des roten Adlers:

Wir sind Bauern von geringem Gut,

doch dienen unserm Kurfürsten mit Leib und Blut.

Sie überfielen allenthalben die schwedische Nachhut, schwedische Marodeure, schlugen sie nieder und schlachteten sie förmlich ab. Ehe noch der Feind es ahnte, hatte Derfflinger den Wangelin in Rathenow überrumpelt und gefangen genommen. Und Mitte Juni 1675 schlug Kurfürst Friedrich Wilhelm sein Hauptquartier in Nauen auf – o mit welch heißen Segenswünschen sah die erlöste Bürgerschaft diese blauen Monturen und Elenskoller, diese weißen, breiten Gurte, schweren Reiterstiefel, mächtigen Pallasche und Hellebarden ihres kurfürstlichen Heeres, diese Haken, Doppelhaken, Falkennester, Mörser und Kartaunen ihres geliebten Befreiers! Schon am 17. Juni suchte der Monarch die Schweden vor Nauen festzuhalten, aber sie entkamen der Hatz und zogen sich über den Nauener Damm nach Linum und Fehrbellin zurück, wo dann am Morgen des nächsten Tages die herrliche, unvergleichliche Schlacht begann, die Brandenburg für immer schwedenfrei machte.