|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Prof. Dr. F. Wahnschaffe.

Die Rinne, in der die Grunewaldseen liegen, stellt einen schmalen, im Maximum 300 m breiten, stark gewundenen alten Wasserlauf der Eiszeit dar. Was die Entstehung dieser Rinne anlangt, so liegt es auf der Hand, daß die heutigen Niederschläge nicht imstande sind, eine so tiefe und ungleichmäßig gestaltete Rinne auszufurchen. Die teilweise durch Torfmassen ausgefüllten Verbindungsstücke der Seen zeigen uns, daß auch diese flacheren Rinnenteile vor der Bildung des Torfes entstanden sein müssen und früher ebenfalls von Wasser bedeckt waren. Die unregelmäßigen Tiefenverhältnisse des Bodens der Seenkette weisen darauf hin, daß hier kein gleichmäßig fließender Wasserstrom die Ausschürfung bewirkt haben kann, denn gewöhnlich strömendes Wasser pflegt in leicht zerstörbaren Ablagerungen eine sich gleichmäßig vertiefende Rinne zu schaffen. Wir werden die Bildungszeit wohl am besten in die Zeit der zurückschmelzenden letzten Eisdecke verlegen und annehmen, daß hier am Eisrande aus einem Gletschertore ein Schmelzwasserbach hervorwandelt trat, dessen Lauf bereits unter dem Eise von Nordosten her seinen Anfang nahm. Die unregelmäßige Erosion des Bodens erklärt sich am besten durch fließendes Wasser unter dem Eise, wo es unter Druck ähnlich wie in einer geschlossenen Röhre fließt und bald mehr ablagernd, bald mehr erodierend auf den Untergrund einwirken kann. Die Grunewaldseenrinne ist als alte eiszeitliche Nebenrinne der viel bedeutenderen Havelseen entstanden und hat sich aus Mangel an Zufluß nach und nach in einzelne Seen aufgelöst, Die alte Angabe, daß zum Bau des Jagdschlosses Rüdersdorfer Muschelkalk auf dem Wasserwege hierher befördert worden sei, kann nur so verstanden werden, daß die Kalksteine von Rüdersdorf auf der Spree, vielleicht auch bis zur Havel zu Schiff an eine Ablagestelle gebracht worden sind, denn die Annahme einer zusammenhängenden, für Kähne befahrbaren Rinne im Verlaufe der Grunewaldseen in historischer Zeit ist mit den geologischen Verhältnissen nicht in Einklang zu bringen. während die Havelseen durch die alluvialen Gewässer der Havel dauernd miteinander verbunden wurden. Beide Rinnen gehören zu dem von Berendt aufgestellten glazialen Seentypus der Schmelzwasserrinnen, der im norddeutschen Flachland weit verbreitet ist.

(Aus Wahnschaffe. Der Grunewald.)

Ein besonderes Interesse gewährt die Grunewaldseenrinne durch die nach der Eiszeit eingetretene Vertorfung einzelner Teile. Der Geologe und Botaniker hat hier Gelegenheit, den ganzen Prozeß der Vermoorung von seinen ersten Anfängen an durch die verschiedenen Stadien seiner Entwicklung zu verfolgen, und der Botaniker findet zu seiner Freude die für die verschiedenen Moorarten charakteristischen Pflanzenformationen zum großen Teil erhalten. Man unterscheidet jetzt nach der äußeren Form und Entstehungsweise drei Arten von Mooren: die Flachmoore (Niedermoore), die Zwischenmoore (Abergangsmoore) und die Hochmoore. Die Flachmoore bilden sich meist aus offenen Seen oder in stagnierenden Flußläufen im Niveau des obersten Grundwasserspiegels, während die Hochmoore sich über den Grundwasserstand erheben und, wo sie eine gewisse Ausdehnung erreichen, z. T. in uhrglasartiger Form über ihre nähere Umgebung hinauswachsen.

Der die Flachmoore zusammensetzende Torf bildet sich aus den im Wasser wachsenden Pflanzen, die nach ihrem Absterben unter teilweisem Luftabschluß einen Gärungs- und Humifizierungsprozeß durchmachen, wobei die Pflanzenfaser mehr oder weniger umgewandelt und ihr Kohlenstoffgehalt angereichert wird. Die Pflanzengemeinschaft, die zur Bildung der Flachmoore Veranlassung gibt, ist durchweg nährstoff- und namentlich kalkliebend; sie findet diese Pflanzennährstoffe in den stagnierenden Gewässern, die mit dem Grundwasser in Kommunikation stehen. Alle Glazialablagerungen sind ursprünglich kalkhaltig und liefern durch die Verwitterung der kristallinischen Gesteine Kali und Phosphorsäure. Diese Nährstoffe werden durch die Regen und Schneeschmelzen ausgelaugt und den stagnierenden Gewässern zugeführt. Der Torf der Flachmoore ist meist reich an Kalk und Stickstoff, der Rückstand nach der Verbrennung (sog. Asche) kann z. B. 50% betragen, doch ist er zur Heizung nicht mehr brauchbar, wenn der Aschengehalt 25% überschreitet. Der erste Beginn der Vertorfung eines Seebeckens, wie er an den Grunewaldseen vortrefflich zu beobachten ist, tritt dadurch ein, daß sich an den flachen Uferrändern Vegetationszonen von Sumpf- und Wasserpflanzen ausbilden. »In der Flora der Ufer und des Wassers, sagt Graebner, lassen sich drei Abteilungen gut unterscheiden, die natürlich unter Umständen sich mischen können, aber auch dann sehr leicht in den drei Abteilungen gesucht werden können. Zunächst ist die Flora der nassen, dauernd besiedelten Ufer zu unterscheiden, charakterisiert durch hohe Rohrgräser und Stauden, meist in dichtem Bestande. Daran schließt sich die Flora des nicht stabilen Bodens, also des zeitweise vom Wasser überfluteten, mit Sand und Schlick bedeckten, an, charakterisiert durch lockere Bodenbedeckung niedriger oder mittelhoher Stauden, und einjähriger Arten. Als dritte Gruppe käme dann die Flora der normal untergetaucht oder schwimmend lebenden Pflanzen.«

Zu dieser Flora der Ufer und des Wassers gehören im Grunewald namentlich das Schilfrohr ( Phragmites communis), das gemeine Schilf ( Calamagrostis Epigeios), Cladium mariscus (am Schlachtensee) und der Rohrkolben ( Typha); Binsen-, Bidens- und Scirpus-Arten, Kalmus, Wasserlilie ( Nymphaea alba) und Teichrose ( Nuphar luteum), Froschlöffel ( Alisma plantago) und Froschbiß ( Hydrocharis morsus ranae), Wasserschere ( Stratiotes aloides), Laichkräuter usw.

In vielen Seen bildet sich auf dem Grunde ein breiiger bis gallertartiger Schlamm, der aus den zu Boden sinkenden abgestorbenen Algen (z. B. »Wasserblüte« von Microcystis flos aquae) und auch Resten von höheren Pflanzen gebildet wird, die von den Wassertieren zum Teil zernagt worden sind. Außerdem finden sich in diesem Schlamm Samen von Wasserpflanzen, Reste niederer und höherer Wassertiere und die Exkremente der lebenden. Durch Regengüsse gelangen außerdem häufig tonige und sandige Partikel hinein. Unter Luftabschluß erleidet er einen Fäulnisprozeß, bei dem sich Sumpfgas bildet. Diese von Potonié als Faulschlamm oder Sapropel bezeichnete Masse bildet u. a. auch den Nährboden für das Röhricht und die anderen im Wasser lebenden Pflanzen, die im Seeboden wurzeln.

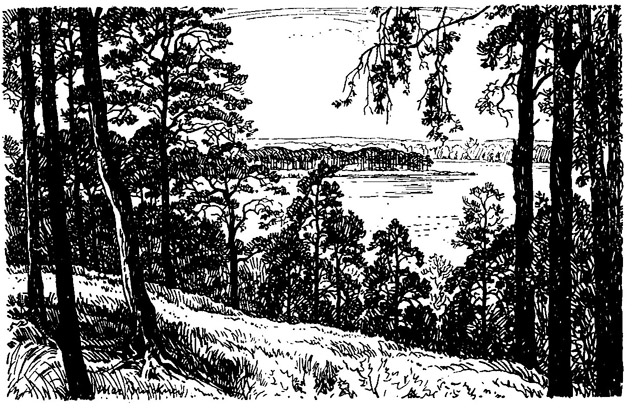

Westufer des Grunwaldsees bei hohem ...

... und niedrigem Wasserstande

Wenn nun ein solcher See sich selbst überlassen wird, so schiebt sich die Pflanzenzone vom Rande aus immer weiter nach der Mitte vor, die abgestorbenen Pflanzenreste gehen in Torf über und bewirken durch die Bildung eines Sumpfes die immer mehr zunehmende Verlandung der Wasserfläche. Aber den weichen Torfgrund schieben sich Seggenwiesen vom Ufer aus gegen das offene Wasser vor und bilden zum Teil schwimmende Rasen. In diesem Zustande bezeichnet man die Fläche als ein Sumpfmoor, das alsbald den geeigneten Standort für die Erle ( Alnus glutinosa) bildet. Ein Beispiel dafür ist die Verlandungszone am Südende des Hundekehlensees, die durch einen Kranz von Erlen und Weiden umsäumt wird. Auch der Grunewaldsee zeigt am Nord- wie am Südende deutliche Verlandungen durch dichten Rohr- und Schilfbestand an; sowohl die schwimmende Flora des Wassers ( Nymphaea alba), als auch die hochstaudige der Ufer sind bei Paulsborn gut zu beobachten. Beide Pflanzengemeinschaften sind auch vortrefflich entwickelt in der Nordbucht der Krummen Lanke. Auf dem Wasser sind die runden Blätter des Froschbiß ( Hydrocharis morsus ranae) in ganzen Kränzen sichtbar, während der Uferrand vom üppig gedeihenden Röhricht umgeben ist. Das Flachmoor des Riemeistertales, dessen Einmündung in die Krumme Lanke durch die Erlenreihe rechts angedeutet wird, ist durch die Kultur des Menschen zum Teil in eine Moorwiese umgewandelt.

Kiefernwalddurchbruch auf dem Zwischenmoor, südlich von Paulsborn

Ein typisches Flachmoor haben wir in dem Erlenbruch nördlich der Sandgrube beim Riemeistersee vor uns. Die Erlen haben in diesem Stadium die Sumpfgewächse mehr und mehr verdrängt; nach Paulsborn zu sind sie schon reichlich mit Moorbirken untermischt. Ein besonders charakteristisches Erlenbruch, das das östliche und westliche Lichterfelde voneinander schied, ist durch den Bau des Teltowkanals zerstört worden. Hier fanden sich nach Potonis an Hölzern die Erle, das Pulverholz ( Rhamnus frangula), die Kornelkirsche ( Cornus sanguinea) und von den Weiden Salix aurita und alba, Dazwischen wucherte in ungeheurer Üppigkeit Hopfen ( Humulus lupulus), während die Brennessel ( Urtica diocea) ein undurchdringliches Dickicht bildete.

Höht sich das Erlenbruch durch Torfbildung mehr und mehr auf, so wird dadurch sein Boden dem Grundwasserspiegel entzogen, und es finden auch andere Waldbäume, außer den Moorbirken ( Betula pubescens) namentlich Kiefern (Pinus silvestris) auf ihm ihr Fortkommen. Ein solches Moor bezeichnet man jetzt als Zwischenmoor. Auch hierfür bietet die Senke der Grunewaldseen gute Beispiele dar. So schließt sich an das zuerst erwähnte südliche Erlenbruch nach Nordwesten ein mit Birken untermischter Kiefernbruchwald an (vgl. die Tafel bei S. 136 oben). In der Mitte dieses Kiefernbruches ist noch viel Rohr vorhanden, aber in den etwas höheren Randgebieten finden auch schon die Torfmoose günstige Existenzbedingungen. Auf ihnen haben sich bereits charakteristische Heidemoorpflanzen, Ledum palustre, Vaccinium oxycoccus, vereinzelt Andromeda polifolia, angesiedelt, und an einer Stelle sind schon die ersten Anfänge eines Hochmoores zu erkennen.

Hochmoor, nördlich vom Grunewaldsee

Einen dritten Typus der Moore stellen die Hochmoore dar, die hauptsächlich in den regenreicheren Gebieten des nordwestlichen Deutschlands sowie in den Küstengebieten von Pommern und Ostpreußen vorhanden sind. Da sie sich über den Grundwasserspiegel erheben und ihr Wachstum im wesentlichen durch nährstoffarmes Regenwasser bedingt ist, so hat man diese Moore im Gegensatz zu den im Hartwasser sich bildenden Flachmooren auch als Weichwasser- oder Überwassermoore bezeichnet. Die Pflanzen, welche hauptsächlich zur Bildung der Hochmoore beitragen, sind die Torfmoose oder Sphagnen. Sie bilden dichte, schwammige Polster und können infolge ihres maschigen Baues große Mengen von Wasser aufsaugen und festhalten. Sehr häufig vollzieht sich der Vorgang der Torfbildung in einem offenen stagnierenden Gewässer in der Weise, daß aus dem Sumpfmoor ein Erlenmoor sich bildet und dieses bei weiterer Aufhöhung dann in ein Zwischenmoor, d. h. einen Bruchwald mit Moorbirke, Kiefer und Fichte übergeht. Erhöht sich ein solcher Bruchwaldtorf mehr und mehr, so kann das für die Ernährung der Bäume erforderliche, fruchtbare Grundwasser den Bäumen nicht mehr genügend zugeleitet werden. Sie beginnen zu kränkeln, abzusterben und spärlichen Nachwuchs zu erzeugen. In den Lichtungen aber siedeln sich die in ihren Ernährungsbedingungen weit anspruchsloseren Moose, wie das Haarmoos ( Polytrichum) an. Hat das Gebiet viel Regenzufuhr, so erscheinen sehr bald die noch anspruchsloseren Torfmoose ( Sphagnum), die schließlich alles überwuchern, und da sie ein unbegrenztes Spitzenwachstum haben, zur schnellen Aufhöhung des Moores beitragen. Dabei sterben die unteren Partien ab und bilden einen lockeren schwammigen Moostorf, der in 100 Teilen Trockensubstanz 97-98 % verbrennbare Stoffe und nur 2-3 % Asche enthält.

In unserer Seenrinne findet sich nördlich vom Grunewaldsee ein kleines, im wesentlichen aus Torfmoosen gebildetes Hochmoor, auf das auch Potonié hingewiesen hat. Es ist aus dem Zwischenmoore hervorgegangen, das südlich von Hundekehle seinen Anfang nimmt und dort als Kiefern-Birkenbruch ausgebildet ist. Dieses Hochmoor mit seinem schwammigen, besonders im Frühjahr außerordentlich nassen und unzugänglichen Boden ist durch mehrere charakteristische Pflanzen ausgezeichnet, wie z. B. den in der Berliner Gegend immer mehr verschwindenden Porst ( Ledum palustre), der sich auf den hohen Moosbulten angesiedelt hat, ferner die Rosmarinheide ( Andromeda polifolia) und die Moosbeere ( Vaccinium oxycoccus). Von Stauden erwähne ich nur den Sonnentau ( Drosera rotundifolia und anglica), Scheuchzeria palustris und das Wollgras ( Eriophorum vaginatum). Ebenso finden sich hier die für Hochmoore ganz charakteristischen Krüppelkiefern. Die Kiefer zeigt nämlich auf diesem nährstoffarmen nassen Boden eine völlig andere Entwicklung. Während sie sonst auf Sandboden eine lange Pfahlwurzel ausbildet, verkümmert diese bei den Moorkiefern, und statt dessen bilden sich lange, flach unter der Oberfläche sich erstreckende Seitenwurzeln aus, die im Verhältnis zum ganzen Baum oft eine sehr bedeutende Stärke und Ausdehnung erlangen. Sie dienen namentlich auch zur festen Verankerung des Baumes in dem lockeren Boden. Wegen der geringen Nahrungszufuhr ist das Wachstum überaus langsam, so daß der Baum trotz hohen Alters über ein Zwergstadium nicht hinauskommt. Die Torfmoose und Polytrichen, die um den Stamm herum einen Bult bilden, schließen seinen unteren Teil von der Luft ab und bringen den Baum dadurch zum Absterben. Die Krüppelkiefern sind aus dem kleinen Hochmoor nördlich vom Grunewaldsee in charakteristischer Weise ausgebildet. (Vgl. die Tafel S. 136.)

Der Grunewald bietet alljährlich vielen Tausenden der Berliner Bevölkerung Erholung, Belehrung und erquickenden Naturgenuß. Während die mannigfach gegliederten Höhen des westlichen Grunewaldes von den weiten Wasserflächen der Havelseen begrenzt werden, verdankt der bei weitem eintönigere östliche Teil seinen eigentlichen Reiz der idyllischen Schönheit der Seenkette. In einer Zeit, in der die rastlos fortschreitende Ausdehnung Berlins und seiner Vororte eine völlige Umgestaltung der ursprünglichen Oberfläche in weitem Umkreise bewirkt hat, müssen wir uns um so glücklicher schätzen, daß wir nahe vor unseren Toren im Grunewald noch ein Stück sich selbst überlassener Natur besitzen. Hier können wir die in ihrer schlichten Schönheit so überaus reizvollen märkischen Seen zu jeder Jahreszeit in ihrem wechselnden Schmucke und ihren mannigfaltigen Stimmungen genießen, und es wäre in der Tat für die Großstadt und besonders für ihre heranwachsende Jugend ein unersetzlicher Verlust, wenn ihr die Gelegenheit geraubt werden sollte, die Liebe zur märkischen Heimat und das Verständnis für ihre eigenartige Natur an diesem bevorzugten Fleckchen Erde immer von neuem zu wecken und zu vertiefen.

F. Wahnschaffe, Der Grunewald bei Berlin. Seine Geologie, Flora und Fauna. (Jena, Gustav Fischer.)

Blick von den Pichelsbergen auf Schildhorn und Havel.

Von Friedrich Wilhelm August Schmidt (Schmidt von Werneuchen).

Lebendig schwebt vor meiner Phantasie

der Festtag noch, der uns vom Lager körnte,

der uns, betaut von Morgennebel, früh,

auf jene Höh'n voll Geistergrau'n entfernte.

Was fand ich, o! für dich, Melancholie,

dort für ein Übermaß der reichsten Ernte!

Dort war's, wo Wodan einst in greiser Zeit

in der Alrune Ohr die Zukunft hauchte,

wo einst der Priester Teuts im Feierkleid

des Messers Kling' ins Blut des Widders tauchte,

wo sühnend einst, dem Heidengott geweiht,

Das Opfertier auf hellem Holzstoß rauchte.

Dort war's, wo sonst im sichern Diebesloch,

trotz Schwert und Strang und allen Frevelrächern,

der Tullian der Vorzeit sich verkroch

und Schnippchen schlug bei vollen Moslerbechern.

Dort blutete der Pilgrim: sahst du noch

die Schädelrest' in jenen Iltislöchern?

Ha! welch Gewühl dort von Insektenbrut!

– Dem Forscher der Natur die schönste Schule –

von Wels und Stint in waldumwachsner Flut!

Von Schlang' und Kröt' im grüngegornen Pfuhle!

Wie gräßlich lockt' im Busch, voll süßer Wut,

die Hindin sich der breitgehörnte Buhle!

Ein Myriadenheer Waldvögel nährt

dort von Wacholderbeeren sich und Wiepen;

dort wanken Vogler nur, auf deren Herd

verführerisch die blauen Meisen piepen,

und seltner arme Weiber noch, beschwert

mit abgestürmtem Raffholz in den Kiepen.

Wenn irgendwo ein scheuer Berggeist haust,

so muß er dort in finstrer Wüste lauern:

Was ist's, das sonst das Wipfellaub durchsaust?

Vernehmlich ächzt aus jener Klüfte Schauern?

Was packt' uns sonst mit unsichtbarer Faust

in jenes Götzentempels öden Mauern?

Geht dort einmal ein müder Wandrer irr,

so muß er tagelang von Vogelkirschen

sich sättigen, umflattert vom Geschwirr

des Federwilds, begafft von Reh'n und Hirschen,

noch glücklich, wenn aus dickem Dorngewirr

der Bache Hau'r ihm nicht entgegenknirschen.

Er rettet selbst aus dieser Wüste Greu'l

zum Pfad sich nie hinaus, und überschrie er

auch gleich der wilden Katze Nachtgeheul,

bis ihn der Jäger leitet, oder früher

vielleicht im Tal des Klafterschlägers Beil

sein Kompaß wird und fernes Roßgewieher.

Zwar von des Urnenbergs verrufner Kluft,

die wilder Apfelbaum und Schleh'n umdunkeln,

und deren Zugang Regen abgestuft,

hört man im Dorf viel Wundersames munkeln:

Dorthin gebannt durch Hexenzauber, ruft

ein Ries' heraus, sobald die Sterne funkeln.

Doch hätt' ich, trotz dem Grimm des Tückenbolds,

der dort, wie im Asyl, keck und vermessen

den Waller neckt, so gern auf Wurzelholz,

voll gelbem Sand, bis in die Nacht gesessen;

ja, hätt' auf dich, Gefühl der Schwermut, stolz,

ein Weilchen selbst mein Hüttendach vergessen.

Almanach romantisch-ländlicher Gemählde für 1798. Berlin.

Mitten auf dem breiten, im Frühsonnenglanz blau und silbern flackernden Havelbecken ruht wie ein riesiges Nymphäenblatt das dunkelgrüne Eiland, selbst wie ein Kind der Tropen, und doch aus märkischem Sande geboren und doch in seiner fröhlichen Besonderheit nur in der sandigen Mark möglich.

Die Pfaueninsel erfreut sich ihrer heutigen Gestalt noch nicht allzu lange. Bis 1863 etwa war sie sogar nur wüste, baumbestandene Wildnis, von hohem Uferschilf umzogen, von riesigen Eichen überwölbt, pfadlos, düster, unbekannt und unbenannt. Johannes Kunkel, des Großen Kurfürsten Hofalchimist, fand Gefallen an der geheimnisvollen Stätte, wo er seinen Studien und Experimenten ungestört obliegen zu können hoffte, und sein Herr schenkte sie ihm 1685 erb- und eigentümlich, nachdem ein 1683 dort eingerichtetes Kaninchengehege aufgegeben worden war. Nun begann ein hexenmeisterliches Treiben auf dem buschigen Werder. Laboratorien wurden erbaut, Schmelzöfen und kunstvolle Goldscheiden; hohe Flammen blitzten durchs Gezweig, und metallisch bunte Dämpfe stiegen in die Baumwipfel empor. Jahrelang hauste hier der Zauberer mit seinen Mannen, unbekümmert um die Welt draußen, fest in der Gunst seines Herrn, und beträchtliche Summen wurden verexperimentiert. Johannes Kunkel, dem wir die Erfindung des Phosphors und des Rubinglases verdanken, war ein tüchtiger Gelehrter, zweifelsohne; Kurfürst Friedrich Wilhelm und seine schöngeistige Gemahlin, die Schülerin Leibnizens, waren aufgeklärte und begeisterte Förderer der Wissenschaft, ihrer Zeit weit voraus, aber die Versuche auf dem »Kaninchenwerder« lohnten ihre fürstliche Freigebigkeit nicht. Soviel Gold auch durch Schornsteine und Retorten gejagt wurde, erzeugen ließ sich keins. Ebensowenig gelangen andere Entdeckungen. Dem Monarchen kam es zwar auch auf greifbare Erfolge nicht an; er hatte seine Freude an artigen, halb wissenschaftlichen Spielereien und äußerte gelegentlich, daß er mit Fug auf die alchimistische Kunst soviel Geld anwenden könnte, wie er früher nutzlos am Kartentisch und in Feuerwerken verpufft hätte. Kunkel bezog von ihm das für die damalige Zeit immerhin hohe Gehalt von 500 Talern, war Eigentümer und Pächter mehrerer Glashütten und fühlte sich recht behaglich in Brandenburg. Als aber der gütige Herr gestorben war und Neider und Ohrenbläser den Gelehrten beim ersten König Preußens anzuschwärzen wußten, wurde dem Alchimisten der Prozeß wegen Unterschleifs gemacht. Er erstritt zwar ein obsiegendes Urteil, doch sein Stern hierzulande erlosch. »Kann Kunkel Gold machen, dann brauchen wir ihm keins zu geben, und kann er's nicht machen, wozu sollte man ihm dann welches geben?« hieß es wie ehemals in Kursachsen nun auch bei uns. 1692 begab sich Kunkel nach Stockholm, wo man sein hohes Können besser zu würdigen wußte – als königlich schwedischer Bergrat Kunkel von Löwenstern starb er im Anfang des 18. Jahrhunderts.

Und wieder wuchsen die Eichen auf dem Kaninchenwerder zusammen, dichter zog sich Gestrüpp und Schilf um ihn herum, mächtiger wurden die Schwärme wilden Geflügels. Kunkels Laboratorium sank bei einer Feuersbrunst in Trümmer, und aus den Schlacken gebrannter Erze, aus den Bauten des Adepten sproß Unkraut und Gerank hervor. Verrufen war die Stätte, und selten betrat sie ein scheuer Wildererfuß. Mit Friedrich Wilhelm II. aber brach die goldene Zeit der Pfaueninsel an. Der König soll sie auf einer Jagdstreife »entdeckt« haben, und da er zuweilen ein schwärmerischer Freund romantischer Einsamkeit war, ließ er sich oft zu dem düsteren Eichenhain hinüberrudern. Nachher, als ihm die Einsamkeit wieder langweilig wurde, feierte man auf den Wiesen der Insel idyllische Hoflustbarkeiten. Mit Spiel und Tanz und Musik vergnügte sich der König im Freundeskreise bis Sonnenuntergang, wo die fröhliche Schar ins Marmorpalais zurückkehrte. Die große Zeit der Pfaueninsel brach an. Es wurden Wege kreuz und quer in das Dickicht geschlagen, die Axt ging dem Gestrüpp zu Leibe, ein Park mit Blumenbeeten, Laubengängen und artigen Baulichkeiten entstand, wo sich bisher knorriger Urwald gereckt hatte. Frau Reichsgräfin Lichtenau ließ sich hier nach eigenen Skizzen vom Meister Brendel ein Landhaus bauen. Ihr Herr Gemahl, der Geheime Kämmerier Rietz, hatte auf »speziellen königlichen Befehl« die Oberleitung des Neuen Gartens in Händen.

Für jene lustigen und jedenfalls vergnüglichen Tage, wo Reifröcke und niedliche Schäferinnen höher bewertet wurden als ernste Ministerfräcke und Professorenperücken, war die Pfaueninsel wie geschaffen. Ihr ein bißchen exotischer, fremder Charakter entsprach so recht dem Unpreußischen der Zeit.

Aber sie verstand es, sich auf der Höhe zu halten, auch als dunkle Tage, tiefernste Ereignisse das Andenken jener Freuden verwischt hatten, als ein strengeres Geschlecht die sündhaften Väter verachtete und Friedrich Wilhelm III. mit keinem Wort an seinen Vorgänger gemahnt werden durfte. Nur der Pfaueninsel blieb er treu; sie wurde nicht wie Sanssouci und das Marmorpalais verächtlich gemieden. Besonders nach Königin Luisens Tod, als Paretz immer wieder trübe Erinnerungen weckte, schenkte der Monarch dem schönen Eiland seine ganze Gunst, ließ Rosengärten auf ihm anpflanzen, den Baumbestand vermehren und verschönern, ein Wasserwerk anlegen, mit dessen Hilfe Lenné nun erst die noch sandigen, wüsten Strecken der Insel in blühende Gärten umschuf. Wilde Tiere seltsamer Art, die jeden guten Berliner erschreckten und verblüfften, wurden hergebracht und eine Menagerie eingerichtet, die später den Grundstock für unseren zoologischen Garten hergab. 1830 entstand ein Palmenhaus, ein wahres Kleinod, in dem die Hauptstädter Tausend und eine Nacht verkörpert sahen; leider ging es 50 Jahre später in Flammen auf. –

Eine Fähre bringt uns ans jenseitige Ufer zur freundlichen Wohnung des Kastellans, von wo aus wir uns über Terrassen fort nach rechts wenden. Die Luft scheint hier weicher und schlaffer als sonstwo; der Fluß und die eng aneinander gerückten Baumriesen wehren alle zudringlichen Winde ab oder mildern ihre Rauheit. Schier sagenhafte Eichenstämme, deren Wipfel sich kuppelartig senken, Rosenhaine und vom Laubwerk überrankte Wege, grüne, viereckige Tunnels, wo an hölzernem Gerüst Schlinggewächs sich breitblättrig dehnt, wechseln mit phantasievollen Bauten, schwellenden Rasenteppichen, und wenn bei jeder Biegung des Weges die blaue Havel hereinfunkelt, wenn ins leise flutende Blättermeer das Sonnenlicht rieselt und die tausendjährigen Eichen den Sommer mitfeiern, so gut es ihnen möglich ist, mit schwachem, hellem Grün, unter dem das weiße Holzskelett breit durchschimmert – dann überkommt einen die rechte Stimmung für das Naturwunder, dem dies Eiland seit Friedrich Wilhelm II. seinen Namen verdankt: für seine prächtigen Pfauen. Ein kurzer, häßlicher Schrei macht uns aufsehen; da sitzt auf kahlem Ast das königliche Tier, in wilden Farben prunkend – o, dies saphirene Blau des Halses! – und nachlässig mit dem mächtigen, dicht befiederten Schweif, seiner kostbaren Schleppe, wippend.

Papageien schreien freilich heute nicht mehr auf der Pfaueninsel, die Palmen sind verbrannt. Nicht mehr wie in früheren Jahrzehnten ist das Eiland der Wallfahrtsort für die Berliner, die hier ihre freien Nachmittage verbrachten und Augen und Ohren aufsperrten ob der Wunderdinge ringsum. Keine Springbrunnen plätschern mehr, keine Kapelle musiziert, keine Lichtenau lächelt mehr ihr süßes, freches Hexenlächeln.

Man suchte auch vergebens an schönen Tagen nach dem Gewimmel kaffeetrinkender Fürstlichkeiten, die es sich bei der ehedem viel genannten Frau Maschinenmeister Friedrich gemütlich machen. Aber der Glanz verschollener Zeiten und der Schimmer eigener Schönheit schmücken die Insel noch heute, und geblieben ist die Erinnerung an Zauberer und Könige, die hier wirkten und hier sich freuten, hier eine Zuflucht suchten in Stürmen. Die Pfaueninsel, das Kronjuwel der gesegneten Landschaft um Potsdam, zeigt, wessen märkische Erde fähig ist, wenn liebevolle Hände sich ihrer annehmen.

Tritt in andächtigem Schweigen näher, Fremdling, und entblöße dein Haupt, denn hier ist geheiligtes Land!

Neben dem Schienenweg her läuft vom Bahnhof Wannsee ein schwarzer Fahrweg. Gleich hinter umfangreichen Gewächshäusern zweigt sich von ihm ein schmaler Steig ab, geht über Sandhügel fort und bringt uns durch Kieferndickicht zum Grabe des Poeten, der die Kraft in sich hatte, der größte Dramatiker des Jahrhunderts zu werden, ja den genialen Briten zu überholen, und der hier, von Krankheit und Enttäuschung zu Tode gehetzt, seinem verwüsteten Leben ein Ziel setzte, am 21. November 1811. Die märkische Erde birgt hier ihr teuerstes Kleinod. Heinrich von Kleist, der mit Schiller um den Lorbeer rang, der uns die wildgeniale Penthesilea schenkte, die Hermannsschlacht, den Prinzen von Homburg und das blauäugige Käthchen, der mit souveränem Humor den spitzbübischen Dorfrichter Adam schuf, dies einzige Lustspiel, diese göttliche Komödie vom zerbrochenen Krug – Heinrich von Kleist, der sein Vaterland und seine märkische Heimat liebte wie keiner. Ein junger Eichbaum beschattet sein Grab, das bis vor kurzem zwar verwahrlost und ohne Schmuck der Liebe, so doch in ergreifender Einsamkeit lag. Modriges und verfaulendes Laub deckte die Gruft, Unkraut umwucherte sie, die Inschrift des Gedenksteins war fast verwischt, und Bubenhände hatten ihn beschmutzt. Ringsumher lagen Frühstücksreste, widriger Unrat. Unten aber, am Fuße des Hügels, plätscherten und flüsterten die Wellen des glitzernden Wannsees, als wollten wenigstens sie dem toten Dichterfürsten Gruß und Dank zurufen. Und rund herum hob der märkische Kiefernwald seine dunklen Fahnen, und rund herum lag das tiefe Schweigen der alten Mark. Heute hat man die Dichtergruft ein bißchen aufgeputzt, aber die Sportshäuser in der Nähe haben das feierliche Schweigen verscheucht. Im neuzeitlichen Lärm läßt sich die Stimme des Genius und die Klage des Waldes um seinen Liebling nur selten noch belauschen.

Kleists Denkstein schmücken die Worte:

»Er lebte, sang und litt

in trüber, schwerer Zeit.

Er suchte hier den Tod

und fand Unsterblichkeit!«

Mögest du, der, die märkische Heide durchstreifend, hier entlang kommt, wenn du in der Kunst mehr siehst als einen Nervenreiz und im Künstler mehr als den grimassierenden Clown, mögest du nicht vergessen, den Pfad zum Grabe Kleists zu erfragen und ein paar Minuten einsam dort oben zu verweilen! Und so gewiß ewig die Flut den Fuß dieses Hügels rauschend bespült, so gewiß die Mittagssonne ewig diese Stätte mit flackerndem Licht umsäumt, des Winters Schnee immer wieder sie schmückt, so gewiß wirst du von dieser Stelle die Liebe mit dir nehmen und die Verehrung für den unglücklichen Kämpen und den redlichen Haß wider Stumpfheit und Gleichgültigkeit, die ihn in den Tod getrieben haben ...

Jagdschloß Dreilinden und sein Runenstein bleiben zurück; durch schweigende Kiefernheide, über Sandstrecken und Kartoffelfelder fort wandern wir fast pfadlos nach Süden auf Gütergotz zu.

Gütergotz, dies halb wendische, halb deutsche Wort, erzählt uns, daß auf seinen Hufen sich einstens ein heiliger Hain erhob, drin die Wendenstämme an geweihtem Altar ihrem jungen, sonnigen Morgengotte, dem Juthrie, Opfergaben darbrachten. Hart am See, wo jetzt das Dorf aufhört, befand sich die heilige Stätte. Nach der Zerschmetterung des Wendenglaubens gründeten hier im 12. oder 13. Jahrhundert die Zisterzienser von Lehnin ein Zweigkloster; erbauten sie doch dem Nazarener mit Vorliebe da Tempel, wo bisher heidnische Götzen angebetet worden waren. Ihnen verdankt Gütergotz auch seine schmucke Kirche. Bis zur Säkularisierung unter dem zweiten Joachim gehörte das Dorf zu dem reichen Besitztum Lehnins; dann ging es in die Hände einer wohlhabenden Bürgermeisterfamilie über, die es 150 Jahre lang hielt. Von 1700 an hat dann das Gut seinen Herrn oft gewechselt; es gehörte u. a. dem Bischof Ursinus, dem General-Lotterie-Direktor Geh. Finanzrat Grothe, der als Tapetenunterlage für sein neues Schloß Lotterielose verwandte; 1868 erwarb Kriegsminister Roon Gütergotz, später wurde ein vielgenannter Bankier Herr des ursprünglich zu einer Roonschen Familienstiftung bestimmten Besitztums. Nur noch die breiten Gittertore am Parkeingang, mit den Roonschen Buchstaben und der Grafenkrone darüber, erinnern an vergangene glanzvolle Tage.

Das Gestade des Haussees verläßt uns dann, und rüstig ausschreitend, von vergilbtem Farnkraut und dunklen Wacholderpyramiden im Kiefernwald begrüßt, kommen wir zu guter Stunde nach Jagdschloß Stern, von seinem Erbauer Friedrich Wilhelm I. so genannt, weil hier alle Gestellwege sternförmig zusammenlaufen. Der urgermanische Preußenkönig verweilte gern in dem plumpen roten Gemäuer, von dem er oft um die Morgendämmerstunde zur fröhlichen Hatz aufbrach. Ein schmaler Korridor zeigt uns die drei Räume des Erdgeschosses: Speisehalle, Küche und Schlafzimmer, denen man besonders verschwenderische Ausstattung wahrhaftig nicht nachsagen kann. Der mit Paneelen geschmückte Speise- oder Jagdsaal enthält die vom »großen Hans«, dem riesigen Achtundzwanzigender, Jahr für Jahr abgeworfenen Geweihstücke, oberhalb der Paneelierung hängen entsetzliche, zum Glück schon dunkle Jagdbilder, die von dem Zustand preußischer Kunst unter der strammen Fuchtel des Soldatenkönigs ein beschämendes Zeugnis ablegen. Die Wände der Küche sind ganz mit weißen Kacheln bekleidet. Rauchfang und Herd sprechen in ihrer mächtigen Ausdehnung von dem gesegneten Appetit des als starker Esser bekannten Königs und seiner Jagdgefolgschaft. Im Schlafzimmer steht noch die Betthöhle Sr. Majestät, ein finsterer, schauerlicher Kasten mit einem Loch zum Hinein- und Herauskriechen an der Vorderseite.

Nun auf geraden Gestellwegen zum nahen Ziele der Wanderung. Nebel wallen aus den Seen auf. Im verdämmernden Licht des Tages wird das Andenken jener Tage lebendig, wo Michael Kohlhaas mit seinen Spießgesellen dem kurfürstlichen Faktor Konrad Drahtzieher auflauerte, als er aus dem Mansfeldschen schwere Silberbarren zur Münze nach Berlin brachte. Der Schatz ward ihm von den Räubern entrissen und dann unter der Brücke versteckt; Kohlhaas sah in ihm wohl nur ein Pfand für die Wiedererlangung seines Eigentums. Joachim II. aber war ein gestrenger Herr, der des Roßtäuschers Ausschreitungen und Fehdezüge schon lange mit steigendem Unwillen gesehen hatte, und da man dem kühnen Bandenführer in seinen Wäldern nicht beikommen konnte, lockte man ihn mit gleißnerischen Versprechungen nach Berlin, wo er am 22. März 1540 unter ungeheurem Zulauf der Bevölkerung aufs Rad geflochten wurde. Vierzig seiner Mannen folgten ihm bald auf das Schafott, und die Rache, die Kohlhaas am Junker Tronke genommen, hatte sich nun gegen ihn selbst gekehrt.

In Kohlhasenbrück glaubte man lange die versteckten Silberkuchen aufstöbern zu können, und in der Walpurgisnacht lugte das Volk fleißig nach blauen Flämmchen aus, die den aufsteigenden Schatz verraten sollten. Aber der Spaten stieß nur auf Aschenurnen, Erzwaffen, Steinhämmer, Menschengebeine und Opfergeräte, die bewiesen, daß sich an dieser geheimnisvollen Stätte dermaleinst ein heiliger Altar erhoben hatte. Die alte Rieseneiche, deren Zweige vor Jahrzehnten noch an die Fenster des Kruges klopften, und deren Wipfel sein Dach beschattete, ist längst gefällt und verrät nichts mehr von den düsteren Geheimnissen der Vorzeit.

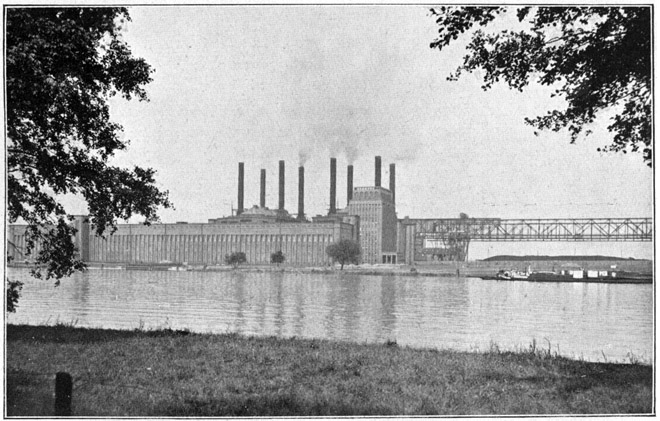

Die Bäke von Steglitz bis zur Havel, obgleich von der Natur reich mit landschaftlichen Schönheiten bedacht, war stets ein Schmerzenskind des Kreises Teltow. Jahrhundertelange Vernachlässigung hatte aus dem einst so munteren Bach mit seinen tiefen blauen Seen ein träges, fauliges Gewässer gemacht. Sumpf und Moor breiteten sich mehr und mehr aus; was ihrem Bereich verfiel, war dem Untergang geweiht. Mit Schlamm füllten sich die schönen, vordem klaren Seen. Ihre Becken verkleinerten sich allmählich, mehr und mehr wuchsen sie vom Ufer her zu, zunächst durch Schilf, später durch Sumpfpflanzen. Der Sumpf eroberte sich in immer weiteren Umfang das Flußtal. Mangelnde Vorflut brachte unberechenbaren Schaden und Nachteil, der um so größer wurde, je mehr die im Entwässerungsgebiet der Bäke gelegenen Ortschaften anwuchsen. Nuthe und Notte, diese beiden, außer der Bäke, wichtigsten Vorfluter des Kreises, waren längst reguliert; fast schien es schon, als ob der Meister nicht erstehen sollte, dem es gelänge, den Wässern der Bäke Lauf und Bahn zu weisen. Herrn von Stubenrauch, dem unvergeßlichen Landrat und »Vizekönig« des Kreises Teltow, blieb es vorbehalten, hier zu helfen. Während alle früheren Versuche zur Regulierung des Bäketals von dem Grundsatz ausgingen, daß die unmittelbar berührten Anlieger oder Gemeinden gemeinschaftlich diese Aufgabe zu lösen hätten oder daß der Staat im Wege der Gesetzgebung die Beteiligten zu einem gemeinsamen Werke vereinigte, wußte Stubenrauch dem Gedanken Geltung zu verschaffen, daß nur auf baldige und gründliche Hilfe zu rechnen sei, wenn der Kreis, gleichsam als Geschäftsführer der Gemeinden, sich dazu entschließen würde, die Aufgabe des Teltowkanals allein und ohne fremde Hilfe zu lösen.

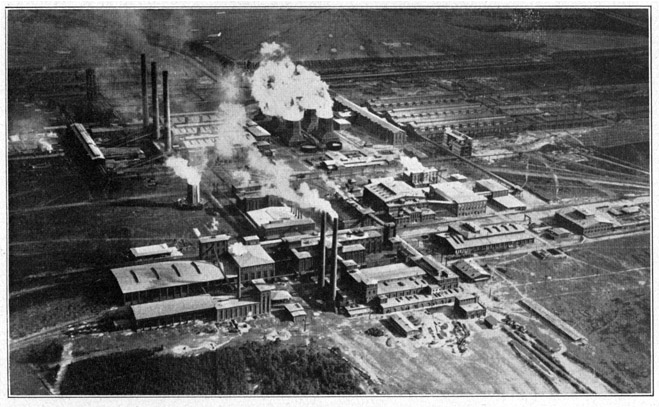

Birkenweg bei Rangsdorf nach einer Schwarz-Weiß-Malerei von Werner Rathmann

War bis dahin nur die Kanalisierung der Bäke das Ziel aller Wünsche und Hoffnungen, so hatte, auf Grund der vom Kreise veranstalteten Vorarbeiten, der Gedanke mehr und mehr Aufnahme gefunden, daß es zweckmäßiger und wirtschaftlicher wäre, statt des kostspieligen Bäkekanals, der dann wegen unzureichender Zuflüsse ohnehin einen Speise- und Spülkanal von der Oberspree her erhalten mußte, einen schiffbaren Kanal von der Spree bis zur Havel zu bauen. Es wurde anerkannt, daß neben der Lösung der Entwässerungsfrage auch das Bedürfnis des allgemeinen Verkehrs zu berücksichtigen sei. Es galt, einen Schiffahrtsweg herzustellen, der imstande war, den übermäßig in Anspruch genommenen, durch Berlin führenden Weg zu entlasten, insbesondere den großen Durchgangsverkehr zwischen Elbe und Oder zu vermitteln, ein Verkehr, der unter dem weiten Umweg durch Berlin mit seinen zahlreichen Schiffahrtshindernissen wenig litt.

So ging man denn, aller Schwierigkeiten ungeachtet, flott ans Werk. Landrat Stubenrauch verstand es, die Freude an der Arbeit stets aufrechtzuerhalten, auch in scheinbar verzweifelter Lage. Der alte Sumpfboden wehrte sich nämlich ingrimmig gegen den Kanal. Besonders das tiefgründige, von Moor und Schlamm durchsetzte Gelände des alten Bäkelaufes verlangte äußerste Vorsicht beim Schütten der Dämme und der Herstellung der Ufer. Bis zu Tiefen von 20 m mußten hier die seitlichen Leinpfade zwecks Erreichung des festen Untergrundes durchgedrückt werden; nur so war es möglich, einen festen Uferschutz zu erzielen und den Kanal vor künftigen Nachpressungen aus dem Nachbargelände dauernd zu schützen.

Indessen, den Widerwärtigkeiten und Hindernissen gelang es nicht, die Arbeit über Gebühr aufzuhalten. Am 17. Dezember 1905 wurde die letzte Sandbank bei Groß-Lichterfelde durchbrochen und am 2. Juni 1906 der Teltowkanal feierlich eröffnet.

Die gesamte Kanallänge beträgt von der Glienicker Lake bis zur Einmündung in die wendische Dahme unterhalb Grünau rund 37 km, die Länge der Verbindungslinie Britz-Kanne rund 3,5 km.

Die einzige Schleuse des Kanals, die den Höhenunterschied zwischen der Spree (gleich dem oberhalb der Dammühlen gestauten Wasserspiegel der Oberspree) und der unteren Havel vermittelt, befindet sich bei Klein-Machnow. Ein vorzügliches Werk moderner Technik. Nichts, nicht einmal die Ruderbootsschleppe fehlt.

Die Schleusenanlage besteht aus zwei nebeneinander liegenden, durch eine 12 m breite Plattform getrennten Kammern, die derart miteinander in Verbindung stehen, daß sie sich gegenseitig als Sparbecken dienen.

Bei regelmäßigem Betrieb wird stets die Hälfte des Wassers gespart, die anderenfalls verloren ginge.

Da der Kanal selbst eine Sohlenbreite von 20 m und bei der gewählten muldenförmigen Gestaltung der Sohle in der Mitte eine Tiefe von 2,50 m hat, so ist er zur Aufnahme von Schiffen von 1,75 m Tiefgang und bis zu 600 t Tragfähigkeit geeignet.

Die Ausführung des Kanals verlangte die Herstellung einer großen Anzahl von Brücken, im ganzen 48. Kreuzt doch die Linie nicht weniger als 8 Eisenbahnen, 14 Chausseen, 14 Wege und Landstraßen, 10 städtische Straßen.

Alle Blütenträume und Hoffnungen, die sich an den Teltowkanal knüpften, sind selbstverständlich noch nicht erfüllt worden. Störend fällt einmal ins Gewicht, daß die Schiffahrt immer nur ungern neue Wasserwege aufsucht, und noch störender ist, daß sich die Grundstücksspekulation von Anfang an mit besonderer Gier auf die Ländereien am Kanal gestürzt hat. Dadurch sind die Bodenpreise zu hoch geworden, um beträchtliche Industrie zur Ansiedlung verlocken zu können, und weil die Industrie sich noch fern hält, will der Verkehr auf dem Kanal nicht recht gedeihen.

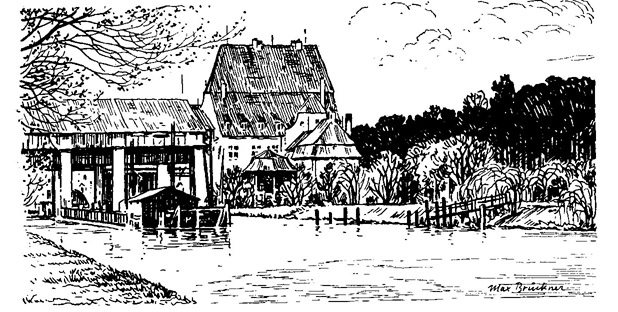

Machnower Schleuse am Teltowkanal.

Von der eigentlichen Leistungsfähigkeit des Kanals ist jedenfalls erst ein sehr kleiner Teil in Anspruch genommen worden. Wie groß diese Leistungsfähigkeit ist, erkennt man schon daran, daß der Außenstehende von dem ziffernmäßig doch schon erheblichen Verkehr kaum etwas merkt. Noch immer liegt für die meisten Zuschauer, die den Kanal von der Brücke aus beobachten, die Wasserfläche anscheinend verkehrslos da. Nur hin und wieder wird die Ruhe durch einen schnell vorüberfahrenden Schleppzug unterbrochen – gleich darauf bemerkt man nichts mehr davon, welch kräftiges Verkehrsleben doch in der dort unten still daliegenden Wasserader pulsiert. Es wird noch eine lange Zeit dauern, bis wirklich der Kanal im vollen Umfange seiner Leistungsfähigkeit befahren wird, und bis auch den Anbeteiligten dieser Verkehr mehr unmittelbar vor die Augen tritt. Aber das muß in Ruhe abgewartet werden. Es ist übrigens auch ganz unmöglich, daß eine solche neue Straße, die sich ihre Quellen erst zu erschließen hat, gleich von vornherein voll ausgenutzt wird. Der Kanal ist erbaut worden für den größten Verkehr, der in den nächsten 20 oder 30 Jahren erwartet werden kann; erst dann wird von einer Vollbelastung die Rede sein können.

Und die Nachfahren werden es dann den unternehmenden und weitausschauenden Vätern danken, daß sie rechtzeitig an eine so stolze und wichtige Kulturarbeit, wie der Bau des Teltowkanals sie darstellt, gegangen sind.

Im November 1516 war's, und über den schneeverwehten Golm raste die Winternacht. Vom ungewissen Licht des grauen Gewölks und der Flockenmilliarden dämmernd erhellt, starrte das weiße, tote Gefild, und wie mächtige Silberbarren blickten die kieferbestandenen Höhen auf die trostlose Heidefläche. Bitterkalt, vernichtend kalt war's dabei, und in das Brüllen des wütenden Sturms mischte sich schaurig das Geheul hungriger Wölfe, die aus dem armen Grunde herdenweis heraufzogen, den benachbarten Dörfern zu. Und nun klang Schellengeläut, Peitschenschlag und Rosseschnauben in den tollen Lärm hinein, zwei rote Lichter flackerten auf und tanzten durch den eisigen, den weißen Wald. Der Dominikanerfrater Tetzel kam mit seinen Getreuen im Schlitten von Frankfurt des Weges daher und wollte nach Wittenberg, den sündigen Seelen daselbst Ablaßbriefe zu verkaufen. Denn, nur mit blankem Gold noch war es zu jener Zeit möglich, Absolution und Gewissensruhe zu erlangen. – Wie aber der Schlitten in einen verschneiten Hohlweg bog und die dampfenden Pferde, von dem Sturm und dem wildrasenden Gestöber erschöpft, trotz Zuruf und Hieb nur langsam weiter trotteten, wetterte plötzlich aus der Schlucht ein Reitersmann daher und warf sich auf die überraschten Mönche, denen er im Hui den wohlgespickten Geldkasten entriß. Der Anfall kam so unerwartet, und die Gegend war so verrufen, daß man an Widerstand nicht dachte und willenlos den Räuber gewähren ließ. »Erinnert euch nur, erst gestern verkauftet ihr mir einen Ablaßbrief für eine Sünde, die ich heute begehen wollte!« schrie der Reitersmann, und mit dröhnendem Gelächter schleuderte er den leeren Kasten von der Höhe in die unten aufgeschichteten Schneeberge hinab. Halbtot vor Schreck entrannen die Mönche nach Wittenberg. Der aber die kecke Tat vollbrachte, die, mit schelmischen Einzelheiten ausgeschmückt, ewig im Volksmunde leben wird, das war Herr Hake von Stülpe, ein lustiger Schalk, der auf Klein-Machnow saß und die Pfaffen haßte trotz Doktor Martin Luther.

In Klein-Machnow stand die Wiege der Hakes, denen früher auch noch Genshagen und Heinersdorf gehörte. Dreihundert Jahre hindurch hatten sie das Erbschenkenamt der Kurmark Brandenburg inne. Es war eine tapfere und schwertgewandte Sippe, die bei keinem Kriege Brandenburgs oder des Reiches fehlte, die ihre Söhne auf den Schlachtfeldern Ungarns gegen die Türken, im Westen und Norden bluten sah, die dem Heere mehrere kommandierende Generäle schenkte. Der Degen saß den Stolzen alleweil locker in der Scheide, und dem Backsteinkirchlein des Dorfes gegenüber sieht man ein Kreuz in die Mauer gelassen zum Andenken daran, daß hier auf offener Straße ein Hake einen Schlabrendorf im Zweikampf erstach.

Eigenartigen Zauber atmet die hübsche Kirche des Dorfes, die zwischen Efeugräbern und Kastanien eingebettet liegt und viele Erinnerungen an die Hakes birgt; Grabsteine, Gedenktafeln, zerrissene Fahnen und vor Alter morsche Banner. An dem Gotteshaus selbst ist nur der Unterbau sehr alt; im übrigen ist es so häufig ausgebessert und erneuert worden, daß selbst die Ziegel nicht immer gleiche Farbe zeigen.

Neben dem Schlosse lärmte früher die Wassermühle, über deren Räderwerk das Teltefließ brausend schäumte. Es lauschte sich lieblich dem Plätschern und Rauschen, wenn der weiße Mehlstaub aufwirbelte und die Mühlenknappen geschäftig hin und her liefen, wenn dunkles Grün den Bach umrahmte und die Amseln flöteten. Seit grauer Vorzeit – schon 993 ward laut Pergament an Stelle der alten zerfallenen Mühle eine neue aufgeführt – drehte sich hier das Wasserrad; ihm verdankten die Hakes Glück und Besitz, und sie haben sich nie ihrer mehlmahlenden Ahnen geschämt. Nun ist die Mühle verschwunden, wie das Glück der Hakes. Eine neue Zeit, neue Menschen streben neuen Zielen nach; ihre Mühlsteine haben »diese Adeliche Frey Mühle« zermahlen, die aus dem Jahre 1695 herübergrüßte, wo sie Ernst Ludwig von Hake »hinwiederumb gantz Neue aus dem grunde erbauet, weilen die alte gantz zerfallen«.

Trotzdem der Teltowkanal es seiner halben Vergessenheit mit derbem Ruck entzogen hat, wirkt Klein-Machnow noch immer wie ein freundliches Idyll der Stille, wie eine baum- und wasserreiche Oase im Sonnenbrand der märkischen Heide. Machenow auf dem Sande ward das Dörfchen früher genannt; vieles hat sich geändert, gebessert. Fleiß und Regsamkeit machten die dürre, geizige Erde fruchtbar, drängten die Wüstenei zurück, aber heute noch feiert märkischer Sand hier an manchen Stellen wahre Orgien. Feingemahlen, schneeweiß und höchster Erhebung fähig, sobald ein Windstoß ihn packt, liegt er in breiten Wellen auf dem Wege, und wenn die Chaussee nicht links und rechts schmächtiger Kiefernwald begleitete, der mit seiner Nadelstreu einen zwar glatten, aber doch gangbaren Pfad herstellt, man möchte in den Verdammungsruf mittelalterlicher Reisender einstimmen. Noch in höherem Grade als Erika und Strandhafer verdient die Kiefer segensreich für uns genannt zu werden; Brandenburgs wirtschaftliche Herrscher erkannten frühzeitig, von welcher ungeheuren Wichtigkeit der genügsame, schlichte Baum für die Befestigung des Sandbodens ist. Die Erika hat weite, wüste Flächen mit Blättern und Blüten überzogen, ihnen den ersten schwachen Halt verliehen, in dem die Kiefer dann Wurzel schlagen konnte. Wo sich dürftiger Boden fand, den man vor der völligen Auslaugung durch die Sonne schützen wollte, pflanzte man Kiefernwälder; und wo man die harzigen Nadelbäume habgierig niederschlug, fiel das Land rasch dem grellgelben Sand zum Raube, der, aller Nährstoffe bar, ohne jede Beimischung von Lehm und Humus, in der Hand wie Staub zerrinnt und auch nicht das bescheidenste Moos zu ernähren vermag. –

Klein-Machnow.

Feierabend ist gekommen. Durchs märkische Land schreitet die Nacht. Wie die Schleppe ihres Gewandes flattert lichtgrauer, niedriger Nebel über das Stoppelfeld; die Sternkrone blitzt auf ihrem Haupte, das des Himmels schwarzblaue Seide weich und schmiegsam umhüllt. Nicht dunkel und drohend, nein, von trübem Lichte matt umwittert, ein Feenkind, kommt die Sommernacht daher. Weit über das schweigende, schlafende Gefild schweift der Blick, über die mächtigen Schleusengebäude, dies ragende Denkmal des trefflichen Landrats Stubenrauch, über den grauen See, den dunkel glimmenden Streifen des Teltowkanals, den verträumten Wald. So still ist's, daß wir das Rollen des Schnellzugs zu vernehmen glauben, der von dem Dorfe eine halbe Meile weit vorüberhuscht. Oder ist es nicht der eiserne Sklave des 20. Jahrhunderts, ist es vielleicht Ritter Hake von Stülpe, der auf breitschultrigem Gaul mit schmetterndem Lachen durch den Forst galoppiert, heute wie vor 400 Jahren, um Goldmacher und Lügner zu überrumpeln und zu plündern?

An einem leuchtenden Frühlingsmorgen war's, als ich zum erstenmal des Weges nach »Burg Beuthen« gezogen kam. Was überhaupt blütefähig war in Feld und Hag, hatte sein bestes Können daran gesetzt, schön und lenzfreudig auszusehen; der Sand trieb Grashalme, Schmetterlinge flogen auf, und ein paar Krähen überlegten, ob man doch nicht mal den Versuch machen und sich für den Sommer am Nuthestrande häuslich niederlassen sollte. Den Bewohnern Klein-Beuthens, die im Sonntagsstaat vor ihren Häusern saßen, hatte der Frühling etwas wie Wohlwollen und Menschenliebe eingeflößt; sie erwiderten meinen Gruß mit einem unverständlichen, leisen Geknurr, aber sie erwiderten ihn doch wenigstens. Dem Lenz war es geglückt, in dieser Gegend, wo alles müden Schrittes geht, Menschen und Stunden, Gewässer und Wachstum, den Pulsschlag des Lebens zu beschleunigen; die Klein-Beuthener erkannten, daß es doch eigentlich eine Lust war, zu atmen, und selbst die schleichende Nuthe schämte sich ihres geringen Gefälles und begann wie ein munterer Waldbach zu hüpfen. Es schien, als hätten Einsamkeit und Öde, die Herren dieser Landschaft, sie auf einige Stunden aus ihrem Bann entlassen.

Wo der Nuthefluß das Dorf begrenzt, erhebt sich ein stattliches Mühlenhaus; vor der Tür saß ein Backfischlein, vierzehn Jahre jung oder ein wenig darunter, das blickte mit braunen Augen träumerisch in den Bach.

Wie Käferlein im Schoße der Ros,

so ruht' ein Büchlein in ihrem Schoß.

»Guten Tag, Fräulein,« sagt' ich. »Schönes Wetter heute! Gibt es hier in Klein-Beuthen etwas Sehenswertes, dich ausgenommen?«

Sie legte das Buch neben sich auf die Bank, stand auf und barg verschämt die Hände unter der Schürze. Braune, arbeitsfrohe Hände; ein sehr hübsches, braunes Gesichtchen, wie sonnverbrannte Pfirsichblüte, und sehr kluge braune Augen.

»O ja. Die alten Steine da drüben. Zuweilen kommen Herren aus Berlin und nehmen sich welche mit. Was 'n Unsinn!« Sie lachte. Wer so rote Lippen und so weiße Zähne hat, der kann wohl lachen.

»Hat Euch Euer Lehrer nichts davon erzählt?«

»Ach – ich geh' ja gar nicht mehr in die Schule. Ich weiß aber, daß eine alte Burg da drüben stand. Großvater hatte sie noch gesehen. Gut, daß sie weg ist.«

»Weshalb denn, Fräulein?«

»Na, dann kommen doch nicht so viel Fremde her.«

Dann setzte sie sich wieder, durchblätterte das Buch und las halblaut die lehrreiche Mär von der Burg Niedeck im Elsaß:

»Der Sage wohlbekannt,

der Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand,

sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wüst und leer,

und fragst du nach den Riesen, du findest sie nicht mehr.«

Genau so ist's der Burg Beuthen ergangen, von der nur der Ort noch und wenige Feldsteine sprechen, und von den märkischen Riesen, die hinter ihren Mauern Kaisern und Landesherren Trotz boten, meldet nur noch eine halb sagenhafte Geschichte.

Zur »Burg« führt vom Bahnhof Ludwigsfelde eine auch an warmen Tagen recht angenehme Landstraße, der es an Waldesschatten und hübschen Ausblicken nicht gebricht. Dorf Siethen durchschreitend, gelangen wir schließlich nach Klein-Beuthen, dem entzückenden Dörfchen Still-im-Land, dessen gebrechliche Häuser zum großen Teil noch aus verwittertem Fachwerk bestehen und auf dessen Binsendächern üppiges, saftgrünes Moos wuchert. Akazien und Weiden schmücken in paßlicher Weise die Dorfstraße – sehen doch diese zermorschten, krüppligen und hohlen Weidenbäume selbst wie hinfällige Greise aus, denen jungenhafter Übermut eine grüne Krone aufs Haupt gedrückt hat. Recht traulich nehmen sich die zahlreichen Zisternen am Wege aus, die mit einem Weidenzaun umgürtet und immer von zwei jungen Akazien behütet sind. Am Ende des Dorfes, links von der Brücke und gegenüber der Mühle, wo meine liebe Freundin wohnt, befinden sich auf einem Landvorsprunge im Nuthebett die Trümmer der ehemaligen Burg Beuthen.

Die Nuthe, vom hohen Fläming kommend, entspringt unweit Dennewitz, des durch Bülow und die Freiheitskriege berühmt gewordenen Fleckens, und darf sich mit Recht zu den historischen Flüßchen Deutschlands zählen. »Nennt man die besten Namen, wird auch der meine genannt.« Durch Jahrhunderte hat sie Wendenland vom Deutschen Reich, Heidentum vom Christentum getrennt, und noch 1813 bildete sie eine Verteidigungslinie gegen Napoleon. – Als der schwere Wendenkrieg zu Ende, Brennabor zum neuntenmal erobert und das Triglaffbild in den Gemarkungen des Teltow für immer gestürzt worden war, türmten die Deutschen am Nutheufer vier Burgen auf, die das unterworfene Volk im Zaum halten sollten. Burg Beuthen fiel nach manchem Besitzwechsel in die Hand der Quitzows, und im Februar 1414, als ein Heerhaufe des Burggrafen Friedrich von Nürnberg gegen sie heranzog, befehligte hier Goswin von Brederlow, ein Quitzowscher Vasall, wohl erfahren in ritterlicher Waffenübung, aber mit dem modernen Feuergewehrwesen schier unbekannt. Als deshalb am Morgen des 25. Februar aus dem Schlund der faulen Grete eine Steinkugel gegen den Burgturm donnerte und das alte Gemäuer erschreckt zu wackeln begann, beugte er sich vor dem brüllenden Ungetüm und übergab die Burg Beuthen.

Wie ihre drei Schwestern ist Burg Beuthen heute vom Erdboden verschwunden. Kurz vor der Schlacht bei Großbeeren haben Bülowsche Truppen die stattlichen Reste der Ruine abgetragen und an ihrer Stelle eine Schanze aufgeworfen, um den Nutheübergang gegen den Feind zu verteidigen. Was man in unseren Tagen noch sieht, beschränkt sich auf unverkennbare Spuren einer früheren Umwallung und armselige Mauerwerksüberbleibsel. Gras und Moos haben die Feldsteine übersponnen, Sumpfunkraut wuchert ringsum, struppiges Gebüsch, Verwahrlosung, wohin man blickt. Ein paar kümmerliche Gänse fischen das Wasser ab, und der historische Boden der alten Burg dient jetzt als Trockenplatz. Nach der Groß-Beuthener Seite indes gewinnt das Bild an eigentümlicher Schönheit: auf den wasserreichen, moorigen Wiesen erheben zahlreiche Weiden ihre grünen Häupter und spiegeln sich in der trüben Flut zu ihren Füßen, so daß man eine kleine Spreewaldlandschaft zu sehen glaubt.

Seltsames Gefühl, das uns an solcher Stätte beschleicht! Jahrhundertelang strahlten hier wie in einem Brennpunkt alle politischen Interessen des Umkreises zusammen; Burg Beuthen beherrschte trutzig die blühenden Niederungen und war gefürchtet bei Freund und Feind. Nun liegen hier wie auf einem Friedhof tausend große Erinnerungen begraben; an Stelle des waffenklirrenden Kriegsgottes thront auf den elenden Trümmern die Gottheit des Verfalls, der Verwesung. Der Himmel hat uns heute einen wetterwendischen Apriltag beschert. Finstere Wolkenmassen flattern über die öde Sumpfstätte hin, über die schwarz blinkenden, träge ruhenden Wasserlachen, und kein Ton dringt in die Grabesstille. Vergangenheit, Tod und Verwüstung. Dort unten aber am Horizont, in der Richtung der Hauptstadt, flammt wie ein Zeichen jungen, triumphierenden Lebens, wie eine Zukunftshoffnung in prachtvollen Farben der Regenbogen auf.

Burg Beuthen, die den Augen wenig, der Phantasie aber unendlich viel bietet, ist natürlich nicht der Glanzpunkt unserer heutigen Fahrt; der liegt noch weiter im Lande draußen. Wir pilgern also rüstig fürbaß. Man muß einigermaßen sehnige Beine haben in dieser Gegend und keine überspannten Erwartungen hegen. Die Chaussee führt zwar immer am Waldesrand entlang, aber die Kiefern sehen doch allesamt recht kläglich und verhungert aus – man kann's ihnen nicht zum Vorwurf machen, bei dem Sande. Anerkennenswert genug, daß die Bäume es hier überhaupt zum Grünen bringen. Selbst die dann und wann aufsteigenden Wegweiser stehen so müd' und schlaff da, so heruntergekommen und zwerghaft klein, daß man's ihnen anmerkt, sie schämen sich ordentlich, solchen Weg zu weisen. Wer die Nuthe hinaufzieht, sammelt in der Tat herzlich wenige erhebende Eindrücke. Es ist immer dasselbe Bild: ein schmales, graues Bändchen, das sich durch rotblühende Wiesengründe schlängelt und allerlei Sumpfgetier willkommenen Unterschlupf bietet. Das Land ist ringsum arm, sandreich, in seinen unkultivierten Strichen eigentlich nur nach starken Regengüssen zu durchstreifen; der aufwirbelnde, hellgelbe Staub verleidet einem fast die Freude an den verborgenen Schönheiten, ehe man zu ihnen gelangt ist. Es gibt Strecken, wo man die kümmerlichste Wolfsmilch am Wege mit ungeheuchelter Begeisterung begrüßt.

Wie wir aber an die Glauer Berge herankommen, ändert sich mit einem Schlage die Szenerie. Den ausgefahrenen Sandpfad liegen lassend, streben wir nach links die Höhe hinauf. Dorf Blankensee im Sonntagsputz erscheint vor uns, ihm zur Linken der silberblanke See, dem es seinen Namen verdankt. Ohne Steg schreiten wir zum Gipfel empor, ins Dickicht hinein. Wir können's wagen, es ist Mittagszeit und der Zauber jetzt wirkungslos, der das Gehölz umwebt.

Der böse, menschenfeindliche Zauber. Nicht aber auch der, den dieses Hochwalds sagenreiche Stätte und seine versteckten Reize auf unser Gemüt ausüben. Und wie wir keuchend in die Vertiefungen hinein und die Anhöhen hinaufklettern, um dann den frohen Blick in die Runde schweifen zu lassen, erinnern wir uns gern daran, was Mutter Noacken, Blankensees Sagenhort, von diesen Bergen erzählt:

Ein mächt'ger König ruhe drin

mit Hofstaat und Gesinde,

mit reichgeschmückter Königin

und mit dem Königskinde ...

Die Schluchten öffnen sich jäh vor unseren Augen, ihre kahlgraue Färbung, die nur hier und da einen schüchternen Versuch macht, sich zu blassem Gelb aufzuschwingen, sticht grell ab von dem tiefgrünen Waldboden. Von hochragenden Fichten und Kiefern eingefaßt, selbst aber des Pflanzenschmuckes völlig bar, scheinen sie unsern Augen viel tiefer als sie in Wahrheit sind. Offenbar sucht bei heftigen Regengüssen das Wasser hier talwärts seinen Weg und tötet mit wuchtigem Prall alles sprießende Leben. Zahlreiche trockene Rinnsale von nicht unbeträchtlicher Tiefe, deren gelben Sand bloßgelegte Baumwurzeln malerisch unterbrechen, durchschneiden den Höhenzug und geben ihm einen ganz unmärkisch wilden Anstrich. Einige weißschimmernde, blattlose Birkenskelette, wunderlich verwachsene Laubhölzer tragen zur Erhöhung dieses Eindruckes noch wesentlich bei.

Auf dem Kapellenberg, dem nächsten Ziel unserer Wanderung, war früher eine von grünem Gesträuch umrankte Ruine zu bewundern. Eine elende Ruine zwar: nur zwei Pfeiler der angeblichen Kapelle, deren Wölbung zusammenbrach, und ein Spitzbogen waren erhalten. Aber wie liebten wir diese Trümmer! Jetzt haben Unverstand und Pietätlosigkeit das alte Baudenkmal völlig zerstört. Und der schmählich beraubte Ort ist nun ärmlicher noch als zuvor.

Unsere geschichtlichen Kenntnisse von der Kapelle, die sieben Meter im Quadrat maß und nach allen vier Seiten offen war, sind allerdings nur gering. Ihrer Bauart nach stammt sie aus dem 14. Jahrhundert, wo sie vielleicht als Wallfahrtsort diente. Der Katholizismus hat auf märkischem Boden keine große Geschichte, man ließ ihm nicht Zeit dazu. Schweigt aber die Historie, so ist die Sage um so geschäftiger. Unter der Kapelle, da, wo dichtes Bocksdorngestrüpp den Einblick verwehrt, liegt ein unermeßlich großer Schatz, jedoch so viele Blankenseer auch schon danach schürften, bisher fand ihn keiner. Ein Thümen – dies Geschlecht ist seit undenklichen Zeiten in Blankensee ansässig und hat sich durch seine Fruchtbarkeit berühmt gemacht, beschenkte doch laut einer in der Kirche noch vorhandenen Grabschrift Frau Sabine Hedwig ihren Gemahl Christian von Thümen mit 18 Sprößlingen – ein Kreisdirektor aus dem erlauchten Stamm war einmal drauf und dran, den Schatz zu gewinnen. Drei Tage und drei Nächte lang hatten seine Leute unter dem Bocksdorn gegraben, da stießen sie auf eine schwere eiserne Tür, und wie der Mutigste durchs Schlüsselloch guckte, sah er drinnen den Teufel auf einer Riesenpfanne voll roten Goldes sitzen. Man merkt, der Bau eisenverwahrter Banktresors in Kellern ist keine neue Idee, sondern von Satan lange erprobt. Herr Thümen gierte nach dem schönen Geld, was bei 18 Kindern und dem knappen Gehalt durchaus zu billigen ist, aber Beelzebub ließ sich nicht beschwören. Endlich fand sich ein Knecht, der Manns genug war, nächtlicherweile einen Brief des Direktors an Satan auf den Kapellenberg zu tragen, und siehe da, pünktlich zur Mitternachtsstunde fand er Antwort zusamt einem blitzblanken Silbergroschen als Trinkgeld. Dieser erbauliche Briefwechsel, in dem der Herr Kreisdirektor mit dem Bösen um den Schatz feilschte, dauerte geraume Zeit, bis endlich Satan die Geduld riß und er sein Ultimatum stellte: Überlassung des unglückseligen Boten und des Wasserarms, der den Blankensee mit seinem Nachbar verbindet. Zum Glück widerstand der menschenfreundliche Herr Kreisdirektor trotz seiner 18 Kinder der Versuchung, und der Schatz blieb ungehoben.

Der Waffenstillstand war am 16. August 1813 abgelaufen, Österreich dem russisch-preußischen Bunde beigetreten, und für Napoleon galt es nun, mit raschen Schlägen an die Hauptmacht und die Hauptstützen der Verbündeten heranzukommen. Zunächst lag ihm daran, die preußische Residenz fortzunehmen. Anders als Bernadotte, der Kronprinz von Schweden und Oberkommandierender der Nordarmee, schlug er die moralische Wirkung einer schnellen Eroberung Berlins recht hoch an.

Am 19. August rückte Oudinot in drei Heerzügen mit 70 000 Mann über die brandenburgischen Grenzen nach Baruth. Er bezog auf der Straße nach Luckenwalde ein Lager, um erst Erkundigungen einzuziehen. Am 21. brach er dann wieder auf. Das Korps von Bertrand, das den rechten Flügel hatte, marschierte über Sperenberg und Saalow zwischen Trebbin und Zossen hindurch, das Korps von Reynier im Zentrum links davon durch den Kummersdorfer Forst über Lüdersdorf und Gadsdorf nach Christinendorf; das zwölfte Korps, der linke Flügel, bog in der Höhe von Luckenwalde gerade nordwärts nach Trebbin aus.

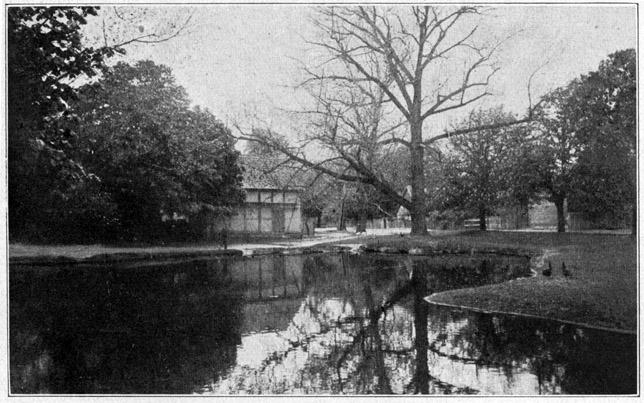

Dorfteich in Wiepersdorf, Kreis Luckenwalde

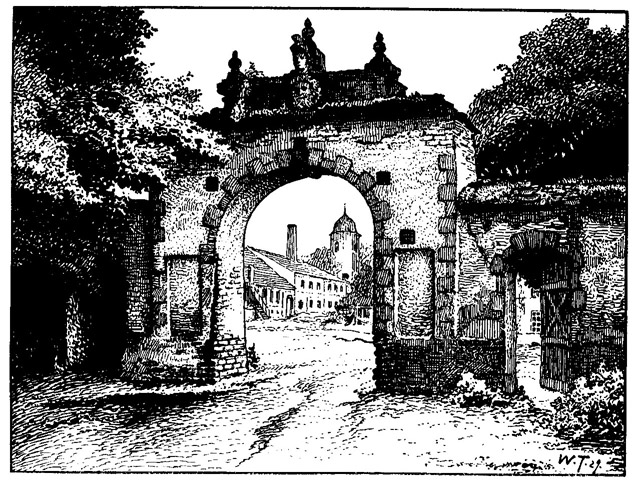

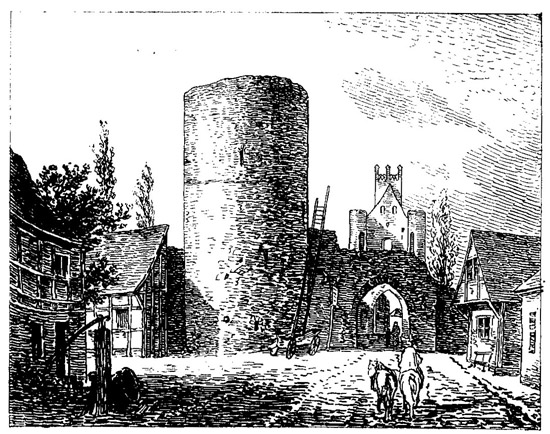

Hohenau, Westhavelland

Das feindliche Heer kam bei dieser Bewegung den Brigaden Thümen und Borstell, die eine feste Stellung an der Nuthe und Notte eingenommen hatten, sehr nahe, und Pflicht des Kronprinzen von Schweden wäre es nun gewesen, diese mit soviel Aufwand von Zeit und Kräften hergerichtete Stellung um jeden Preis zu verteidigen, indem er hier schnell den größten Teil des Nordheeres versammelte.

Allein der Kronprinz hatte im wesentlichen sein Heer auf weiten Räumen südlich von Berlin zerstreut gelassen, er glaubte diese Stellung nicht mehr erreichen und besetzen zu können, gab sie darum auf und zog sich näher an Berlin heran.

Um die Zusammenziehung der so sehr zerstreuten Streitkräfte ermöglichen zu können, war es notwendig, daß dem Feinde soviel wie möglich durch die Vortruppe Widerstand geleistet wurde. Dies geschah auf heldenmütige Weise.

Bei Trebbin stieß am 21. August die Vorhut des linken französischen Flügelkorps auf Vortruppen der Brigade Thümen. Gleich hier sollten die Franzosen erfahren, mit welch zähen, langausdauernden Gegnern sie zu tun hatten. Volle fünf Stunden lang leisteten die den Ort besetzt haltenden fünf Kompagnien unter Major von Clausewitz drei französischen Regimentern Widerstand, und es gelang ihnen darauf, den Rückzug seitwärts über Löwendorf und Klein-Beuthen über die Nuthe glücklich auszuführen. Ebenso mußten die andern beiden französischen Korps ihr Vorgehen mit den hartnäckigsten Gefechten erkaufen. Das Dorf Nunsdorf wurde durch 1½ Bataillone unter Major von Wedel gegen die sächsische Division des Generals Sahr vom Korps Reynier so lange verteidigt, bis das feindliche Geschütz das Dorf in Brand gesteckt hatte. Auch die Vorhut des Korps von Bertrand wurde durch nur zwei Kompagnien des 1. Pommerschen Regiments unter Kapitän von Kuylenstierna bei Mellen bis in die Nacht aufgehalten.

Dank diesem langen und zähen Widerstand blieb dem Kronprinz Zeit, seine Truppen wenigstens etwas zusammenzuziehen. Doch an energischen Widerstand dachte er auch jetzt noch nicht. Er sah in dem Kampfe gegen Napoleon nur die Gefahren, denen sein Ruf als Feldherr und seine Zukunft als Beherrscher von Schweden ausgesetzt seien. Ihn leiteten politische Rücksichten, und er verbarg sie unter der Bemäntelung von strategischen Bedenken. Auch ist es begreiflich, daß der gewaltige Kriegsruf des Kaisers Napoleon, seines früheren Herrn, und die »Keulenschläge« des Riesen großen Eindruck auf ihn machten. Major Friedrich versucht in seiner sonst trefflichen »Geschichte des Herbstfeldzuges von 1813« eine Ehrenrettung des Kronprinzen, doch nicht mit durchweg tauglichen Mitteln. Was auch immer zur Entschuldigung Johanns von Schweden vorgebracht werden mag, und welche Gründe für sein seltsames Verhalten vor und während der Schlacht auch ausgetiftelt werden mögen: fest steht, daß er sich seiner Aufgabe als Oberkommandierender durchaus nicht gewachsen zeigte. Alles in allem wird deshalb wohl jener preußische Offizier recht haben, der sich wie folgt äußerte: »Bernadotte entwarf beständig Pläne, die durch Kühnheit in Erstaunen setzten. Beispielsweise gedachte er Magdeburg und Stettin mit Strickleitern ersteigen zu lassen. Kam aber der entscheidende Augenblick heran, so nahm er rückwärts Stellungen. Er wurde immer und ausschließlich nur durch eine Rücksicht bestimmt: sich und seine schwedische Hilfstruppe keiner Niederlage auszusetzen.

Er zögerte auch jetzt, mit einem Würfel alles aufs Spiel zu setzen, er mochte vielleicht auch für seine Schweden allzu besorgt sein. Dazu kam noch, daß er bei der Beratung über einen Rückzug nach Norden um das Aufgeben Berlins auf Bülows Einrede ausgerufen hatte: »Was ist Berlin? Eine Stadt, nichts weiter.«

»Aber die Hauptstadt von Preußen,« fiel ihm Bülow ungestüm ins Wort; »kein Preuße wird über die Brücke gehen, die ihn hinter die Stadt führt!«

Fußnote aus technischen Gründen im Text eingepflegt. Re. Major Friedrich nennt den ganzen Kriegsrat legendär und bezweifelt infolgedessen natürlich auch, daß Bülow sich wie angegeben geäußert hat. H. v. Bülow schildert in seiner Biographie des Generalfeldmarschalls die Szene wie nachstehend:

Es ist am 22. August nachmittags, als der Kronprinz von Schweden in seinem Hauptquartiere von Philippstal bei Sargemünd einen Kriegsrat abhält. Seine Generale versammelt er um sich. Für den kommenden Tag beschließt er, dem Gegner eine Schlacht anzubieten. Sodann ergeht er sich sogleich aber wieder in Bedenken und Zweifel über den etwaigen Erfolg und setzt Mißtrauen in die Leistungen der Truppen, insbesondere aber in die Landwehrtruppen, die das erstemal mit dem Gegner zusammentreffen. Sollte es sich aber bewahrheiten, daß Napoleon mit der Hauptarmee auf Berlin, dem Vernehmen nach mit großen Streitkräften vorrücke, so wolle er, der Kronprinz, in diesem Falle den Rückzug fortsetzen, eine Stellung nördlich von Berlin nehmen und das Schlachtfeld dann jenseits der Havel und Spree verlegen. Für diesen Fall solle die Brücke bei Charlottenburg benutzt werden, und damit keine Stockungen eintreten, habe er dicht bei Berlin, in Moabit, noch eine zweite Pontonbrücke schlagen lassen.

»Wäre es möglich!« ruft Bülow, »Eure Königliche Hoheit wollten Berlin ohne Schlacht dem Feinde übergeben!« »Was ist Berlin!« bemerkt der Kronprinz gelassen, geringschätzend, wegwerfend, »eine Stadt, nichts weiter.«

Bei Bülow kocht es. Er braust in seinem heftigen, feurigen Naturell zornig auf.

»Erlauben Königliche Hoheit!« sagt er, mit Gewalt sich mäßigend, »für uns Preußen ist Berlin die Hauptstadt unseres Königs, und ich versichere, daß ich und meine Truppen von den beiden Brücken keinen Gebrauch machen werden. Vor allem wollen wir kämpfen und, wenn es sein muß, mit den Waffen in der Hand fallen, nicht aber hinter Berlin.«

Der Kronprinz lenkt ein und versichert, seine Anordnungen zu der morgigen Schlacht seien schon getroffen, an einen Rückzug denke er zunächst nicht, aber für den äußersten Fall müßten doch noch Vorbereitungen getroffen werden.

H. v. Bülow setzt dann hinzu:

Es ist sowohl über Bülow, wie auch über die Schlacht von Großbeeren viel und sehr Verschiedenes, aber auch oft den Tatsachen nicht Entsprechendes geschrieben und veröffentlicht. So hat man auch unter anderem seinen bekannten Ausspruch in den Tagen vor der Schlacht von Großbeeren: » Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen und nicht rückwärts« in das Reich der Fabel verweisen wollen. Diesen Ausspruch hat Bülow aber tatsächlich getan, und zwar nach dem Kriegsrate in Oranienburg am 13. August, nicht aber, wie irrtümlich behauptet wird, nach dem Kriegsrate von Philippsthal am 22. August. Diese Äußerung am 22. August zu tun, hätte ja überhaupt gar keinen Sinn mehr gehabt, nachdem der Oberbefehlshaber der Nordarmee, der Kronprinz von Schweden, am 22. August endlich auf das wiederholte Drängen Bülows die Dispositionen zu einer Schlacht gab. Schriftliche Quellen über diesen berühmten Ausspruch gibt es leider nicht. Dennoch ist er aber historisch festgestellt. Bülow hat diesen Ausspruch nach dem Kriegsrate von Oranienburg am 13. August im Fortreiten zu seinem Adjutanten, dem Rittmeister v. Auer, der zugleich sein Schwager ist, getan. Die Nachricht darüber hat sich durch mündliche Tradition in der v. Auerschen und v. Bülowschen Familie erhalten. Varnhagen von Ense, der über Bülow schreibt und dieses bestreitet, hat doch auch Kenntnis durch die Mitteilungen jenes v. Auer erhalten und nur durch ein Versehen falsch eingestellt, und zwar nach dem Kriegsrate von Philippsthal am 22. August, wo das Wort, wie vordem schon von mir erwiesen, keinen Sinn mehr gehabt hat.

»Mich bekommt er nicht gutmütig zum Rückmarsche hinter Berlin,« sagte er beim Wegreiten vom Kriegsrate zu seinen Offizieren; »unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen und nicht rückwärts.« Wie Bülow sprach, so dachte auch Tauentzien und das ganze preußische Armeekorps: Landwehr und Linie wollten für die Hauptstadt des Landes kämpfen, vor ihren Toren fallen, nicht aber feige die Krone des Landes dem Feinde ohne Schwertstreich überlassen. Diese » Infanterie prussienne«, dies »Gesindel« wollte dem Kaiser Napoleon, der die jungen Truppen so verachtete, zeigen, daß Männer unter dem Befehl Bülows und Tauentziens standen.

Marschall Oudinot beabsichtigte am 22. August weiter vorzudringen. Es galt, die durch weite Moorgründe zusammenhängende, höchst sumpfige und künstlich noch überschwemmte Gegend der Nuthe und Notte zu passieren und weiter vorliegende ausgedehnte Kiefernwälder in der näheren Umgebung der Hauptstadt zu gewinnen. Das französische Heer konnte diesen Marsch nur in getrennten Heereszügen zurücklegen. Das rechte Korps des Generals Bertrand sollte die Richtung über Glienick bei Zossen, Groß-Schulzendorf und Jühnsdorf auf Blankenfelde einschlagen; das Korps des Zentrums von Reynier war beauftragt, bei Wietstock, welches erst erobert werden mußte, den Hauptgraben der Nuthe zu überschreiten und sich auf Großbeeren zu wenden. Hierdurch sollte nach der sehr richtigen Annahme des Marschalls auch die feindliche Stellung bei Thyrow, seinem linken Flügelkorps gegenüber, unhaltbar werden.

Es lag in Oudinots Plan, das linke Flügelkorps zunächst hinter den beiden anderen zurückzuhalten und dann einen Gewaltangriff auf den Thyrower Damm über die Nuthe zu wagen, der gelingen mußte, wenn der Übergang bei Wietstock fast im Rücken genommen war. Das Dorf Wietstock, an der den Franzosen zugekehrten Seite des Nuthebruchs gelegen, war zunächst nur von dem Bataillon Wedell, der Brigade Thümen und zwei Geschützen besetzt, welche Brigade den Thyrower Damm bei Trebbin und diesen Übergang zu verteidigen hatte. Hier erschienen die französische Division Durutte und die sächsische Division Sahr, beide vom Korps von Reynier. Ein lebhafter Kampf entbrannte zunächst um das Dorf Wietstock. Nach tapferem Widerstande wurden die Preußen gezwungen, das Dorf zu räumen und bis an die nahe Nuthe zurückzuweichen. Die Franzosen folgten mit dichten Schwärmen von Schützen, zugleich fuhren sie in der Mitte des Dorfes auf einer Erhöhung eine Batterie auf, die ein heftiges Feuer eröffnete. Doch auch jetzt noch verteidigten die Preußen den 800 Schritte langen Damm und den Übergang über die Nuthe, deren Brücke sie abgebrochen hatten, mit großer Kaltblütigkeit.

Indessen gelang es einem Teil des französischen Heeres, links von Wietstock über die Nuthe zu kommen und in Kerzendorf einzudringen. So mußte die Brigade Thümen von der Verteidigung bei Wietstock allmählich abstehen und den Rückzug durch den Wald nach Großbeeren antreten. Der Thyrower Damm fiel dem Feinde in die Hand.

Ebenso mußte General von Tauentzien den Übergang des Generals Bertrand bei Jühnsdorf über die Sumpfniederung der Nuthe nach heftigem Kampfe geschehen lassen und sich nach Blankenfelde an den Ausgang des Waldes zurückziehen.

Am Abend passierte das ganze Korps von Oudinot von Trebbin aus den Thyrower Damm und die Nuthe und lagerte bei Thyrow; das Korps von Reynier lagerte vorwärts von Kerzendorf, wo der General Quartier nahm, das Bertrandsche Korps blieb die Nacht über bei Jühnsdorf.

Die preußischen Verluste in dem Gefechte bei Wietstock betrugen 22 Offiziere, 334 Mann, 221 Pferde.

So schien der französische Marschall das Schwierigste überwunden zu haben. Großbeeren, der »Schlüssel von Berlin«, war sein. Oudinot brauchte nur noch durch den vorliegenden weiten, teilweise sumpfigen Wald zu marschieren, der sich von Saarmund über Ahrensdorf und Genshagen erstreckt, um dann in der freien Gegend vor Berlin die Entscheidungsschlacht zu liefern und nach derem glücklichen Ausgang in die preußische Hauptstadt einzuziehen.

Nun mußte die Entscheidung nahen. Jedoch noch immer zögerte Bernadotte.

Da riß dem General Bülow die Geduld, und statt dem ihm zugegangenen abermaligen Rückzugsbefehl zu folgen, beschloß der preußische Heerführer mit den ihm zur Verfügung stehenden eigenen Kräften sofort den ihm gegenüberstehenden Feind anzugreifen.

Die Gelegenheit konnte nicht günstiger sein. Der französische Feldherr erwartete die Schlacht erst am 24., da seine einzelnen Korps sich eben erst in Ausführung der Einleitungsbewegungen befanden und hierzu noch durch beträchtliche Entfernungen voneinander getrennt waren.

Die Aufstellung des Kronprinzen nahm von Gütergotz über Ruhlsdorf und Heinersdorf bis Groß-Ziethen eine Front von mehr als zwei Meilen ein. Sein Heer befand sich in dieser Stellung im Angesicht des weiten Waldes, durch den der Feind hervorkommen sollte. Oudinot konnte nicht auf einer Straße durch den Wald marschieren, und auf diesen Umstand bauten die preußischen Generale. Sie hofften mit überlegenen Kräften über die geteilten Kolonnen herfallen und sie schlagen zu können. Wirklich begünstigte die Marscheinteilung des Feindes ihre Absicht: er war in drei Teile geteilt, die sich an zwei Meilen auseinanderhielten. Oudinot hatte General Bertrand befohlen, am frühen Morgen des 23. den General Tauentzien bei Blankenfelde anzugreifen und zu beschäftigen, um den Feldherrn der Verbündeten vom Marsche des mittleren und linken Korps abzulenken. Doch wußte sich dieser mit seinen Landwehren in Blankenfelde, das durch seine Lage am Rande der Jühnsdorfer Heide und zwischen Bruch und See, einen Widerstand allerdings sehr begünstigte, nicht nur zu behaupten, sondern warf sogar den Feind zurück und machte 11 Offiziere und 200 Mann zu Gefangenen. Der Erfolg dieses kurzen Gefechts war bedeutend, der rechte Flügel Oudinots kam dadurch nicht mehr vorwärts.

Der entscheidende Kampf erfolgte freilich an anderer Stelle zwischen Bülow und Reynier. Bülow war am Vormittag von Heinersdorf abgerückt, um General von Borstell entgegenzugehen. Um vier Uhr entwickelte sich die sächsische Division Sahr des Korps Bertrand aus der Genshagener Heide gegen die Windmühlenhöhe von Großbeeren.

Bald nach fünf Uhr nachmittags erfolgte der Befehl zum Vorrücken bei dem preußischen Korps. Seit Mittag war ein heftiger Landregen eingetreten, und bei dem Regendunkel, das die Gegend einhüllte, war eine Erkennung der feindlichen Stellung nicht möglich. Man wußte nur soviel, daß er bei Großbeeren haltgemacht hatte.

Der Plan des preußischen Heerführers war demzufolge auch sehr einfach. Die Division Borstell von seinem Korps erhielt den Befehl, auf dem Wege über Kleinbeeren gegen die rechte Seite des genannten Dorfes vorzugehen, während er selbst mit den drei Divisionen Krafft, Hessen-Homburg und Thümen gegen die Frontseite vorrückte.

Aber nur langsam konnten die durchnäßten Soldaten vorwärts kommen. Erst nach Überwindung größter Mühsal ließen sich bei dem strömenden Regen die Kanonen auf den grundlosen Wegen vom Flecke schaffen, mit äußerster Anstrengung arbeiteten sich die Reiter durch den aufgeweichten Boden.

Sechs Uhr abends war es bereits, als bei Reynier wiederholt Meldungen vom Herannahen der Preußen anlangten. »Die Preußen werden heut nicht kommen, es ist nichts,« sagte er zu dem sächsischen Divisionsgeneral, der ihn warnen wollte. Das Wetter schien ihm zu unfreundlich, zu vorgerückt schon die Zeit, um einen ernsthaften Angriff zu besorgen. Aber horch! Die Preußen kamen doch, sie meldeten sich sofort an.

Von Bülow wurden sechs Bataillone zum ersten Angriff vorgezogen, wovon zwei das Dorf und vier die Windmühlenhöhe erstürmen sollten. Drei andere Bataillone hatten den Rückhalt zu bilden. Eine schwedische Batterie, von zwei Eskadrons Husaren gedeckt, schloß sich der preußischen Artillerie an, so daß diese auf 96 Geschütze anwuchs, denen der Feind nur 68 gegenüberzustellen vermochte.

Die preußische Artillerie erlangte dementsprechend bald ein entscheidendes Übergewicht über die feindliche. Mit dem Schwächerwerden des französischen Feuers ward von dem preußischen General der Befehl zum Vorrücken gegeben. Der Angriff auf das schon in hellen Flammen stehende Dorf glückte um so leichter, als die Borstellschen Truppen den auf dem Wege von Groß- nach Kleinbeeren den Lilobach überbrückenden Steg in ihre Gewalt gebracht hatten und die stürmenden Scharen von hier mit jenen aus der Front zugleich in den Ort drangen. Jetzt gaben Hörner und Trommeln das Zeichen zum Angriff. Gleichzeitig verdoppelten auch die Kanonen ihre Wut und rissen mit ihren Kugeln tiefe Lücken in die Schlachtreihen. Als die Angreifenden nahe genug herangekommen waren, erhob sich ein entsetzliches Handgemenge. Mann focht gegen Mann, die vorderen Glieder fällten die Gewehre, andere drehten sie um, und da keine Flinte bei dem Regen losgehen wollte, so kämpfte man nur mit dem Bajonett und Kolben. »Immer drauf! Hurra!« riefen die Wehrmänner in dem wirren Getümmel. »Es lebe der König!«, » Vive l'Empereur!« brüllte es durcheinander; zwischendrein erscholl der Zuruf der Ermutigung »Hurra! Berlin!« – Hier war es, wo ein tapferer Held, um seinen Kameraden eine Gasse zu bahnen, sich die Bajonette von vier Feinden in die Brust bohrte. Den Namen dieses preußischen Arnold von Winkelried hat leider kein Heldenbuch aus jener großen Zeit aufgezeichnet. Im Sturmschritt gingen die Preußen auf das brennende Dorf los. Mit lautem Hurra stürzte sich vor allem das erste neumärkische Landwehrregiment in den Kampf und auf die Batterien der Feinde.

Der Regen strömte noch fortwährend. Mit Hartnäckigkeit verteidigten die Sachsen das Dorf und die Batterien. Aber die Landwehr drängte sie zurück, stach die Kanoniere neben den Kanonen nieder, und als das Bajonett unter den in dichten Haufen zusammengedrängten sächsischen Garde-Grenadieren nicht schnell genug aufräumte, griff man zum Kolben und schlug drauf los. »Dat fluscht beter!« riefen die Pommern, und die Kolbenschläge drangen durch die hohen Bärenmützen und die mit gelben Kragen geschmückten krebsroten Röcke der sächsischen Grenadiere. In kurzer Zeit war das Dorf in den Händen der Preußen.

Der Rest der Besatzung des Dorfes flüchtete dem Ausgange zu, wo sich die beiden dort gegen die Borstellschen Truppen aufgestellten sächsischen Bataillone den verfolgenden Preußen entgegenwarfen und ihr Vordringen noch einen Augenblick aufhielten.