|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das ist eine stille Stadt, die nun aus dem Grunde heraufgrüßt, die Stadt zwischen den beiden schönen Seen, die Stadt im Walde, Joachimsthal. Wir nähern uns ihr auf langer, Wald- und seenbegrenzter Fahrstraße, die, in Wellenlinien auf- und niedersteigend, uns bald in tiefe, sonnendurchleuchtete Forsten, bald auf beschneite Wiesen, bald in winterlich vermummte Dörfer blicken läßt, wo Fenster, Tore und Brunnen sich zum Schutz vor der bitteren Kälte mit Stroh umwickelt haben. Lange noch schallt das Gekläff der erregten Dorfhunde hinter uns her, denn fremde Wandersleute zur Winterzeit sind ihnen eine aufregende Störung, an der sie Ärgernis nehmen.

In den großen Steinbrüchen zur Rechten, deren Erzeugnisse sonst überall in der Mark hochgeschätzt waren und dank der Nähe des Werbellinsees billig verfrachtet werden konnten, ruht nun seit Jahren schon die Arbeit. Auch dieser letzte Lärm bei Joachimsthal ist verstummt. Die endlose Kette der heraufkrabbelnden Karren dient anderem, minder geräuschvollem Werk; das lustige Gehämmer und Gepoch stört den Frieden der Landschaft nicht mehr. Vor dem Blick in das Tal hinunter liegt die Stadt. Sie war einst bestimmt, allen Söhnen der Mark Weisheit zu spenden, der Mittelpunkt brandenburgischer Bildung zu werden; fürstliche Huld ließ es ihr an nichts gebrechen, und doch verkümmerte sie, ein allzu empfindliches Pflänzlein für märkischen Sand. In Amerika erheben sich mächtige Städte im Urwald und verzehren die Wildnis, die sich um sie breitet, rasch, Brandenburgs Bäume trotzten der Stadt, die man unter sie setzte, und erwürgten sie. So ging es Blumenthal im Blumenthalwalde, dem Städtchen, von dem nur noch gespenstische Sagen melden; so ist es Joachimsthal ergangen, das sein Bestes, sein Gymnasium, schließlich den Berlinern geben mußte.

Weiße Dächer, auf welche die Sonne mattes Gold niederstrahlt; des sagenreichen Grimnitzsees runde, graue Fläche vor uns, hinter uns der askanische Werbellin; Kiefernwald ringsum, der unwillig die leichte, weiße Decke trägt und sie an vielen Stellen schon abgeschüttelt hat. In nebliger Ferne verschwimmen Wald und See und Horizont ineinander, als wollten sie damit kundtun, wie eng begrenzt der Wirkungskreis dieses Städtchens ist, wie es abgeschieden von aller Welt in Waldeinsamkeit sein Leben fristet. And doch, mit Heller Wucht unter den Schwingen flog Joachimsthals Glück einst auf, und das Höchste schien ihm erreichbar. An der Stelle, wo bis 1607 eine mächtige Glashütte sich erhob, die nicht nur die Mark, sondern auch alle Nachbarländer mit grünem Glas versorgte und nur den einen Übelstand hatte, daß sie zuviel Holz verbrauchte und deshalb der Erhaltung des Waldes zuliebe eingehen mußte, an dieser Stelle errichtete der Gründer Joachimsthals, Kurfürst Joachim Friedrich, eine Fürstenschule, die den Bedarf des lutherischen Brandenburgs an ehrbaren und gelahrten Studenten der Theologie und der Staatswissenschaften decken sollte. 130 Schüler, teils dem Adel, teils der Bürgerschaft entsprossen, bezogen das Gymnasium; wenn sie den Cursum durchschmarutzt hatten, winkte ihnen die Universität Frankfurt an der Oder. Am 24. August 1607 ward mit großem Gepränge die Gelehrtenschule eröffnet. Der Kurfürst sicherte ihr bedeutende Einkünfte aus den Wäldern, den Seen, den Klöstern und Dörfern ringsum; er kam sehr oft nach Joachimsthal hinüber und ließ die Knaben nach dem nahegelegenen Schloß Grimnitz führen, wo sie den Feierlichkeiten zusehen durften und dann »nach Billigkeit« bewirtet wurden. Anfänglich gedieh denn auch das Unternehmen aufs beste; die weltferne, stille Lage des Städtchens machte es für ernste Bildungszwecke vortrefflich geeignet und hielt von den Zöglingen die ablenkenden Zerstreuungen großer Plätze fern. Auch gab der erste Rektor des Gymnasiums, Dresemius, ein großer Naturfreund, verlockende und überschwängliche Schilderungen von den Reizen der Umgebung. »Was soll ich sagen«, ruft er, »von den mit vielfarbigen Sinnbildern gewirkten Wiesen, von dem Schatten der herrlichen Bäume, der zwischen dem Laube und den Zweigen umherirrt, vom Wispern schmeichelnder Winde, von der süßen Harmonie des Vogelgesanges? Solche Schätze bezeichnen die Heimat und das Vergnügen des Liebhabers der Natur.« Aber in diese anmutig tönenden Loblieder mischten sich bald schrille Dissonanzen. »Der Ort«, bemerkt unter anderem griesgrämig der Rektor Gerson Vechner, »liegt zwischen Sümpfen und morastigen Wäldern, giftigen Ausdünstungen ausgesetzt, woraus verschiedene garstige Krankheiten entstehen; auch unvorhergesehener Tod betraf schon viele von uns. Schlangen und Vipern gibt es in solcher Menge, daß sie nicht allein auf dem Schulhof in Menge herumkriechen und sich sonnen, sondern auch in den Gebäuden, der Küche, in den Betten sich wärmen.« Allzu viele Schüler mag diese eigenartige »Jubelrede« nicht zur Wallfahrt nach Joachimsthal verlockt haben, trotzdem der Landesherr die Kosten des Unterhaltes und Unterrichtes trug, und so kam es denn, daß nach der Zerstörung durch kursächsische Truppen im großen Kriege das Gymnasium aus dem »kalten Moderloch« erst nach Angermünde, dann aber nach Berlin verlegt wurde, zum Bedauern aller Joachimsthaler. Was wäre Jena ohne seine Studenten? Und doch stünde es ohne Universität noch hoch über Joachimsthal. Mit den Alumnen nahm man der märkischen Stadt Lebenszweck und inneren Wert.

»Schloß Grimnitz« bei Joachimsthal ist ein unheimlicher Ort. Wenn dämmernde Winternacht den grau blinkenden See umgibt, während durch zerrissene Wolken fahler Mondschein wie weißes Geisterblut quillt, während durch leichte Nebel die roten Lämplein des Dorfes Grimnitz gleich Irrlichtern aufblitzen, dann steigt man nur zögernd zu den gewaltigen Kellern mit ihren hohen Wölbungen hinunter. Man glaubt ja nicht an Spukwesen und Gespenster, aber trotzdem und alledem ... In den Ruinen der Uchtenhagen-Burg bei Freienwalde habe ich eine Pfingstnacht verschlafen; hier möchte ich es nicht tun. Schloß Grimnitz war als Grenzfestung gegen die Uckermark stark befestigt, teils durch den See, teils durch breite Sumpfgürtel vor jeder Überrumpelung geschützt. Im Keller sieht man noch den jetzt verdeckten, tiefen Brunnen, der den Belagerten Wasser spendete. Unschwer kann man sich aus den Aberresten und der Lage des Schlosses seine frühere Gestalt wieder herstellen, und so betrachtet, nehmen sich die Trümmer weit imposanter aus. Grimnitz war vielleicht die festeste Burg im Lande.

Wir sind sehr geneigt, die Zerstörungswut früherer Jahrhunderte, welche kein geschichtliches Denkmal verschonte, mit harten Worten zu verdammen; und in der Tat, wenn wir sehen, wie mit Hacke und Pulver gewütet worden ist, um diesen gorst der askanischen Aare, diese Wiege märkischer Kultur zu zerstören und Steine für Kuhställe und Landstraßen daraus zu gewinnen, dann überkommt uns immer wieder der Zorn. Doch darf man rechtens niemand dafür verantwortlich machen, daß ihm ein Sinn fehlte, dessen wir uns erfreuen, und so sehr die erwachte Liebe zur vaterländischen Geschichte uns ehrt, so wenig wollen wir den rationalistischen Vorfahren zürnen, die das alte Gemäuer nicht nutzlos verwittern lassen wollten. Zum Glück trotzte, wie andere Burgen, auch Grimnitz wenigstens der vollständigen Zerstörung; der Mörtel hielt fester noch als das Gestein, hielt aus gegen Hacke und Pulver, und als es zum Äußersten kommen wollte, griff Friedrich Wilhelm IV. auf einen Notschrei aus Joachimsthal ein. Er rettete, was noch zu retten war.

Durch Klödens Forschungen ist die Geschichte von Schloß Grimnitz klar und fast lückenlos dargestellt worden. 1247 von dem Markgrafen Johann erbaut, war es ebenso geräumig wie mit allem damaligen Luxus versehen. Den nicht eben großen Gemächern fehlten buntgestickte Teppiche, wie sie seit den Kreuzzügen stark in Aufnahme gekommen waren und zum Schmuck der Wände benutzt wurden, keinesfalls Teppiche schlossen auch bei ungünstiger Witterung die offenen Fensterbogen der Hallen. Dann wurden Eichenkloben nicht gespart, und die Kamine glühten Tag und Nacht. An den dicken Qualm und den Dunst, der ihnen entstieg, waren Ritter und Frauen hinlänglich gewöhnt, gerade wie an die bescheidene Beleuchtung durch schwelende Fackeln. Durch die morgenländischen Unternehmungen war eine früher unerhörte Üppigkeit auch in die Mark gekommen, Waldemar besonders, der nach der deutschen Kaiserkrone trachten durfte, häufte im Schlosse Grimnitz schöne und kostbare Goldgeräte, Seidenzeuge, Ambrabecken und süß duftendes Räucherwerk, alle Kleinodien des Orients zusammen. Natürlich wurden diese Schätze wohl verwahrt und gut bewacht; noch heute finden sich in der Grimnitzer Heide, eine halbe Stunde vom Schlosse entfernt, drei mächtige, aus Feldsteinen gemauerte, quadratische Pfeiler – der vierte ist abgetragen –, die vom Volk »das witte Hüseken« genannt werden und früher wahrscheinlich als Luginsland dienten.

Nach dem Tode seines Oheims Otto verstand es Waldemar der Große, alles askanische Land unter seinem Zepter zu vereinigen. Genial und willenskräftig, von seiner Klugheit und rauher Tatkraft zugleich wäre ihm das Höchste gelungen, wenn nicht ein seltsamer Hang zu Seltsamkeiten, launenhafter Übermut und trotziges Selbstbewußtsein ihm geschadet hätten. Doch bestand er siegreich alle Feinde, weltliche wie geistliche, die mit nimmersatter Habgier nach seinem Lande trachteten, und vergrößerte sein Land um ein Beträchtliches. Trotz seines verschwenderischen Hofhaltes verfügte er immer über gefüllte Kassen. Schloß Grimnitz wurde auch von ihm bevorzugt, bis er 1314 seinen Kanzler Nikolaus von Buch dort einsperren und verhungern ließ. Er hatte ihn zur Kaiserwahl an den Rhein geschickt; Brandenburgs Stimme war viel umworben, und Nikolaus von Buch stimmte, wie sein Herr behauptete, in einem anderen als dem ihm vorgeschriebenen Sinn ab, wodurch die Krone Ludwig dem Bayer zufiel. Waldemar erließ in wildem Jähzorn das fürchterliche Urteil gegen seinen langjährigen Diener, und der Gefängniswärter erhöhte die Qualen des Unglücklichen, wie die Sage behauptet, noch dadurch, daß er ihm täglich frische Apfel vor die Gitter des Fensters legte, die Nikolaus nicht zu erreichen vermochte. Zur gerechten Strafe dafür läßt das Volk seitdem den schurkischen Kerkermeister nächtlicherweile als kopflosen Hund um die Ruinen des Schlosses schleichen. Nach Buchs Tode duldete es den Markgrafen nicht mehr auf Grimnitz; er zog sich nach der fast drei Stunden entfernten Burg Werbellin zurück. Immer phantastischer, anmaßlicher, waghalsiger und herausfordernder in seinen Plänen, von den Feinden immer wütender umdrängt, aber sich ihrer aller heldenhaft erwehrend, starb der kranke Löwe kinderlos am 14. August 1319 zu Berwalde, 28 Jahre alt, und ward zu Chorin begraben. Der Sage nach pilgerte er, von widerstrebenden Empfindungen und Gefühlen zerrissen, zum heiligen Grabe, um dort Ruhe und Trost und Heilung zu finden und als siebenundfünfzigjähriger Greis in die Heimat zurückzukehren. Bis heute ist es noch nicht unwiderleglich entschieden, ob der vielgenannte falsche Waldemar wirklich ein Betrüger gewesen ist, psychologische Momente wie urkundliche Beweise sprechen bei der verhältnismäßigen Dürftigkeit der auf uns gekommenen Quellen sowohl für wie gegen ihn.

Burg Werbellin ward in den Wirren, die unter Ludwig dem Bayer in der Mark ausbrachen, zerstört und verbrannt, Schloß Grimnitz begegnet uns wieder unter den Hohenzollern. 1529 ward hier mit großem Pomp der bekannte, für Deutschlands Geschicke so wichtige Erbschaftsvertrag zwischen Brandenburg und Pommern abgeschlossen, nach dem Pommern bei dem Aussterben seines Fürstenhauses an Brandenburg fallen sollte. Nach zwanzig fröhlichen, lustreichen Jahren traf das kurfürstliche Haus hier ein schwerer Schlag: Frau Hedwig, Joachims II. Gemahlin, stürzte in früher Morgenstunde durch eine verfaulte Diele des Spundbodens aus dem Obergeschoß in die untere Halle und fiel so unglücklich auf zackige Hirschgeweihe, daß sie sich schweren Schaden tat und hinfort auf Krücken gehen mußte ...

Die Menschen sind nicht mehr, und nur die Steine sprechen noch von den Freuden und den Kümmernissen, den großen Gedanken und den kleinen Stunden vergangener Geschlechter. Graue Winternacht umfaßt die beschneiten Trümmer, und ein scharfer Wind bläst vom Wasser her. Vor Kälte halb und halb vor unbestimmtem Grausen fahre ich zusammen, als wäre aus dem Keller röchelndes Wimmern gedrungen, wie das eines Verhungernden. »Na, nu wird's ook bald Tied,« brummt der Büdner, der mich immer mißtrauischer betrachtet hat und sich nicht erklären kann, was ich zu so später Stunde noch auf dem armseligen Besitztum suche.

Zur Sommerszeit muß man an den Werbellin kommen. Durch die öde, heiße Kiefernheide hinter Eberswalde, an dem Lichterfelder Schloß des alten Feldmarschalls, Glockengießers und Zauberers Christoph Sparr vorbei, und dann durch gelbwogende Kornfelder. Plötzlich sieht man, wie alles Wachstum frischer und reicher wird, die Bäume sich stolzer aufrecken; Buchenhallen spreiten sich mit üppigem Grün und künden die Nähe des Wassers. Einsam glänzt der schöne Seesaphir, vergessen fast im Walde. Steinbeladene Oder- und Havelkähne streichen schwerfällig über ihn hin, dem Finowkanal, der Hauptstadt zu; verschlafene Dörfer und Waldhütten, eins verschlafene Stadt, Burgtrümmer liegen um ihn her. Und all die träumerischen Reste alter Größe schließt endloser Wald ein, den man freilich zum Teil ausgerodet hat, der aber noch zur Zeit der hohenzollernschen Kurfürsten 3 Meilen tief, 4 Meilen breit war und eine Gesamtfläche von etwa 160 000 Morgen umfaßte. In diesem Forste fand jegliches Getier Nahrung und Gedeihen, und die magna merica Werbelyn, wie sie im Landbuche Kaiser Carolus IV. heißt, barg viele Rudel des prächtigsten Dam- und Rotwildes, mancherlei Raubtier, vom Luchs bis zum Bären aufwärts. Noch 1522, als Kurprinz Joachim von Schloß Grimnitz aus auf die Pirsch zog, packte ihn ein reisiger Bär und riß ihm den Sammetwams bis zum Sattelknopf auf, glücklicherweise ohne den jungen Herrn zu verletzen. Auch Mammutzähne haben sich im Werbellinwalde vorgefunden. Lange war die Schorfheide, der westlich am See gelegene Keil des riesigen Forstes, Kaiser Wilhelms II. Lieblings-Jagdgrund. Noch heute enthält sie mehr als 3000 Hirsche, mehr als irgendein anderes Jagdgehege der Welt. Wenn zur frühen Morgenstunde oder abends im verglimmenden Licht die Tiere in langen Reihen zur Tränke an den See ziehen, der die Reinheit seines Wassers dem Tongrunde verdankt, glaubt man die Märchenzeit des Minnesingers und Markgrafen »Otte mit dem pfile« wiederkehren zu sehen. Der Wildreichtum des Waldes übertrifft in der Tat die kühnsten Vorstellungen. Freilich sind auch alle Vorbedingungen dazu vorhanden: sorgsame Pflege besonders des geweihgekrönten Getiers, so daß die Förster fast jeden einzelnen Hirsch kennen; treffliche Futterstätten im Winter; weite Tummelplätze; Abschuß nur nach bestimmten strengen Regeln. Mitte September erfährt die Zahl der Tiere eine bedeutende Steigerung durch Ankunft der Wanderhirsche aus Pommern, Schlesien, Litauen und Polen. Grimmige Schlachten heben dann an; schauerlich tönt das Röhren der brünstigen Kämpen, es hämmern und klappern die Geweihe aufeinander, der Boden ist vom Blut gerötet und weithin aufgewühlt. Zumeist doch, sagen die Förster, erringt der Einheimische den Sieg und damit die vielumworbene Kuh; Mitte Oktober, wenn die Wunden verharscht sind, wandern die Eindringlinge heim, um im nächsten Jahre das Spiel zu erneuern.

Minder berühmt als der Wildstand des Waldes, aber groß wie dieser, war von der Herrschaft der Askanier an bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts der Fischreichtum des Sees. Besonders den Muränen stellte man mit Eifer und Glück nach; Joachim II. konnte nach Klöden dem Rate von Neustadt-Eberswalde befehlen, »maßen man gegen Fastel-Abend etzlich vieler Fische benöthigt wäre, so viel Muränen und Karpfen, als nur zu bekommen wären, in dem Werbellin zu fangen und mit zwei Pferden und Wagen zur kurfürstlichen Küche bringen zu lassen«. Erst durch den Einfall des Kormorans, des japanischen Tauchervogels, in die Mark, ward dieser Verschwendung ein Ziel gesetzt. Am Werbellin, den er auf seinen Nordlandfahrten bisher nur immer im Vorüberflug kennen gelernt hatte, behagte es ihm über die Maßen, sobald er seine Reize zu würdigen wußte, und nun begann ein Raubzug, der den See im Laufe weniger Jahre von Muränen völlig säuberte. Begreiflicherweise war die Behörde, so sehr sie den Besuch aus Japans und Chinas Meeren schätzte, keineswegs mit der Lebensführung des Kormoranvolkes einverstanden, und als alle Mittel, die ungebetenen Gäste in Güte loszuwerden, fehlschlugen, der Kormoran vielmehr weiter gedieh und auch den Uferwald gefährdete, berief man das Potsdamer Gardejägerbataillon an den Werbellin. Vor Pulver und Blei sank die Räuberrepublik zusammen, aber leider erst, nachdem auch die letzte Muräne verschlungen war.

Die Kultur hat allmählich die rauhe Ursprünglichkeit des Werbellin verwischt, Tiere und Forst sind dem Menschen Untertan geworden. Einst umspann und verband Unterholz die Stämme so dicht, wie niedere Lianen den tropischen Urwald und machten ihn undurchdringlich; was der Sturm fällte, was der Herbst tötete, verfaulte langsam und nährte so neues Wachstum. Der Wald war ein Tummelplatz für fürstliche und bäuerische Iägersleute. Während die ersten mit lautem Getöse, beim Schall des Hifthorns hetzten, verhielten die anderen sich still, denn auf Wildfrevel stand grausame Strafe. Im übrigen war die Freijägerei ungefährlich. Von den Heidereitern hatte man wenig zu fürchten, und die Kohlen- und Teerbrenner, welche hier und da ihrem schwarzen Gewerbe nachgingen, als die einzigen Bewohner des mächtigen Forstes, pirschten selbst und verrieten niemand. Die Überhandnahme des Werbelliner Wildes würde das Land gefährdet haben, wenn die umwohnenden Städter und Dörfler nicht leidenschaftlich gern die Armbrust geführt hätten. Schon in der Vorzeit waren die Jagdgründe am Werbellin berühmt, aber den hochgemuten Askaniern gebührt der Ruhm, sie entdeckt zu haben.

Es ist nicht zu sagen, wie tief Brandenburg in der Schuld dieses Geschlechtes der Ballenstädter steckt. Daß die Mark deutsch geworden ist, frühzeitig volkreiche Städte, schmucke Dörfer, eine blühende Kultur aus ihrem sandigen Boden erwuchs, Christentum und Kirche mit ihren Segnungen zu uns kamen – sie erwirkten es. Mit dem Erlöschen des unermüdlich tätigen Geschlechts sank die Mark auf lange Jahre in Finsternis und Armut zurück. So groß und herzlich war die Sehnsucht des Volkes nach seinen Heimgegangenen Herrschern, daß es felsenfest an ihre Auferstehung glaubte. So sehnlich wie nur jemals der Kaiser Rotbart ward Waldemar der Große von seinen Märkern herbeigesehnt, die unter bayrischem Regiment, unter der Geißel des schwarzen Todes verkamen. Wir Enkel wissen nichts mehr von ihnen als die spärlichen Geschichtsdaten aus der Schule. Im Kloster Lehnin jedoch, in Havelberg und Himmelpfort, in Chorins Kreuzgängen würden wir mit anderen Empfindungen auf die Reste alter Pracht, auf die Grabstätten der Askanier blicken, wenn wir uns daran erinnerten, daß wir unsere Kultur ihnen verdanken. Das Volk hat die Ballenstädter längst vergessen. Wo sind sie geblieben, die alten kolonisierenden Bauernfamilien, die mit Albrecht dem Bären ins Land zogen? Krieg und Tod haben sie ausgerottet; die verödeten Dörfer wurden in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts neu besiedelt; fremde Arbeiter zogen mit Karst und Pflug über die Feldmarken; das Andenken der Wendenbezwinger erlosch. Übriggeblieben im Volksgedächtnis sind nur schwankende Sagen. Des Großen Kurfürsten Feldmarschall Christoph Otto Sparr, dessen Besitzungen in der Nähe des Waldes lagen und der die Kirchen ringsum mit Glocken und bemalten Fenstern beschenkte und zum Mißvergnügen seiner Erben seinen Reichtum für die Allgemeinheit verwandte, der Türkenheld Christoph Otto Sparr gilt heute in der Landschaft als Zauberer, der durch die Luft über Kirchtürme fortkutschierte, mit dem Teufel im Bunde stand und noch in unseren Tagen die Gegend am Finow unsicher macht. Solche dunkle Sagen umspinnen auch die Kurfürsten, die ihre Burgen im See hatten und »reicher und schlimmer als der Teufel« waren. Mit der Stadt im Werbellinsee hat es auch eine eigene Bewandtnis. Was man von ihrem Untergang erzählt, erinnert an Sodom und Gomorras Ende. Die Leute in Werbellow waren so übermütig geworden, daß sie das Brot in der abscheulichsten Weise vergeudeten, ihre Häuser mit Gold beschlugen und ihre Mauern mit Edelsteinen besetzten. Die Stadt funkelte hundert Meilen weit ins Land hinein und weckte den Neid der Himmlischen, die nicht so reich waren wie die Leute von Werbellow. Weil aber noch ein ehrlicher und gläubiger Mann in der Stadt war, beschlossen die Götter, ihn zu retten; der Lot von Werbellow gehorchte ihrem Wink und wanderte mit seinem Diener und seiner Habe aus. Unterwegs erinnerte er sich, ein Festkleid daheim liegen gelassen zu haben, und schickte seinen Knecht zurück. Aber der Diener sah an der Stelle der prächtigen Stadt einen stillen, tiefblauen See sich meilenweit ausdehnen. Von Altenhof gegenüber der Schorfheide, wo einst Schloß Bretten stand – auf seinen Fundamenten erhebt sich das Forsthaus, dessen Keller noch viele Erinnerungen an die Askanier bergen sollen – führt ein Gang in die schätzereiche Seestadt hinab. Aber die Tür, welche ihn verschließt, läßt sich nur einmal im Jahr öffnen, an dem Tage nämlich, wo der Werbellin sein Menschenopfer fordert und verschlingt.

Mönchsfigur. (Klosterkirche in Berlin.)

Ein seltsames Gewässer. Im Waldesdunkel rücken plötzlich die Kiefern und Buchen auseinander und umlagern in breitem Ring die verwunschene Stätte. Verwesendes Laub liegt breitgeschichtet am Rande und nährt allerhand unheimliches Wachstum. Niedriges, aber üppig grünendes Buschwerk, hoch in die Halme geschossenes Moorgras drängt sich hart an den regungslos ruhenden Sumpf heran. In so quellender Fülle überwuchert ihn zierliches Sternmoos, mit so dichtgewebtem, hellgrünem Sammetteppich hält es ihn bedeckt, daß die Sonne vergebens sich müht, für ihre funkelnden Farbenspiele ein einziges Wassertröpflein zu finden. Und aus der modrigen, verfaulenden Tiefe des Weihers steigen in mächtigen Bündeln Rohr und Pfeilkraut, abenteuerliches Sumpfgewächs auf, Erlen- und Elsengruppen erheben sich inselartig über die stille, gelbgrüne, mittagsgespenstische Fläche. In den Morast vorgeschoben, überflattern junge Birken ihn da und dort mit ihrem langen, fröhlichen Gezweig, das an Mädchengelock erinnert, wie der ganze Baum an verzauberte Prinzessinnen. Und die Sonne glüht auf den Sumpf, die sommerliche Sonne, daß jedes Blatt, jeder Ast in greller Beleuchtung hervortritt, daß die Farben satter, märchenhafter erscheinen.

Im weiten Umkreis keine Blume, die mit frischem Weiß oder Rot, mit freundlichem Blau das eintönige Grün unterbräche, kein lachendes Leben, kein Vogelschrei – alles vornehmere Getier meidet diesen Platz. Nur vereinzelt hüpft ein junges Krötlein über die Sternmoosdecke fort, die unter der Erschütterung federt, aber nicht bricht. Zertrümmerst du mit einem Steinwurf die trügerische Hülle, so quillt schwarzer Moder widrig hervor. Wir sehen die Natur bei der Arbeit, blicken in ein ungeheures Grab, wo Millionen von Pflanzen- und Tierleichen verwesen, vertorfen, und leises Grauen beschleicht uns jetzt bei dem Anblick dieser im tiefsten, prächtigsten Grün prangenden Kirchhofvegetation, die nur dazu bestimmt ist, mit welkenden Körpern den gefräßigen Sumpf dereinst verdichten zu helfen.

And diesem Moraste gleich, den der Wald wie ein finsteres Geheimnis scheu verbirgt, lagen unermeßlich weite Strecken unseres märkischen Landes, ehe das Christentum kam, der Menschenfleiß und die Kultur.

Durch den wunderherrlichen Buchenbestand des schönen Forstes – welche Riesen stehen hier am Wege, welche Baumpaläste! – wallfahren wir nach Kloster Chorin. Hohes Gras, dunkles Unkraut polstert seinen Hof und erweckt mit eins die Vorstellung weltfremder Stille, einsamer Abgeschiedenheit. Am Fenster der Oberförsterwohnung sitzt kopfnickend, die müden Augen hinter der blauen Brille geschlossen, ein steinaltes Mütterlein, und das Gesangbuch liegt auf der Erde.

Es faßt uns doch wie wehmütige Trauer, melancholische Dankbarkeit faßt uns an, wenn wir das hohe Kirchenschiff durchschreiten. Hier, wo eine spätere, Pietät- und religionsarme Zeit aus heiligen Räumen Ställe für ihr Schlachtvieh machte, wo barbarische Unbekümmertheit unersetzlich kostbare Grabsteine zu Mauerkalk verarbeitete und wertvolles Gestein zu Chausseebauten, hier mühten sich vordem in ernster, erdrückend schwerer Arbeit, Kranke und Sieche pflegend, einen Acker um den anderen vom störrischen Luch erobernd, die Männer des Zisterzienserordens. Was draußen im Reich und außerhalb seiner Marken Mönche und Klerus auch gefrevelt haben mögen, wie abgrundtief sie in fauler Schlemmerei und frechem Lasterleben auch versunken waren, unsere brandenburgischen Fratres sind immer leuchtende Vorbilder echten Christentums gewesen. Der Glaube an den Nazarener drang sehr spät in unsere Gaue; noch im 12. Jahrhundert thronten Bielebog und Tschernebog auf märkischen Sandhöhen, und 1542 war der Katholizismus bereits wieder aus dem Lande gejagt. Es war ihm gar keine Zeit vergönnt, zu entarten, und so hat er uns nichts als seine Segnungen hinterlassen. Man weiß, daß gerade die Zisterzienser sich vor allen anderen Orden durch ihre unermüdliche Schaffenslust, durch die befruchtende Verbindung geistlicher und weltlicher Bestrebungen sehr vorteilhaft auszeichneten. Man weiß, daß sie gehalten waren, ihre Klöster in sumpfigen Tälern zu erbauen, daß die Ordensregel sie zwang, feuchte Niederungen in nahrhafte Wiesen und Getreidefelder umzuwandeln durch Anlage von Kanälen und Teichen. Die Wüsten unserer Heimat haben zum großen Teil Lehnin, Chorin und die anderen Tochterklöster in blühende Gärten verwandelt; das Christentum legte unsere Niederungen trocken und schuf recht eigentlich mit Bibel und Spaten Kurbrandenburg. Diese Mönche haben vorbildlich gewirkt auf unsere Monarchen, sie waren die Lehrmeister des Großen Friedrich und seines Vaters, ihr Geist half ihnen »Provinzen im Frieden erobern«.

1231 übergaben laut Schenkungsurkunde die Markgrafen Johann I. und Otto III. dem frommen Vater Theodorich und seiner prämonstratensischen Brüderschaft das Dorf Barsdyn bei Oderberg, wo ein verwahrlostes Hospital bestand. Die Mönche sollten das Krankenhaus seinem heiligen Zwecke wieder zuführen und durch Aufführung eines Klosters seinen Bestand für alle Zeiten sichern, »Schutz und Obdach aber gewähren allen treuen Dienern Gottes, allen Siechen, Fremden und Flüchtlingen«. Historisch ist nun nicht festzustellen gewesen, aus welchem Grunde der Klosterbau in Barsdyn unterblieb und der prämonstratensische Konvent auf dem Pählitzwerder im großen Paarsteiner See sich ansiedelte; jedenfalls bestätigte 1233 Papst Gregor die Errichtung und den Güterbesitz des »Klosters der heiligen Jungfrau, Gottesstadt, auf der insula caprarum« (»Ziegen-Insel«, durch ein Mißverständnis aus »Siechen-Insel« verderbt). Gottesstadt im Mariensee blieb dann bis zum Jahre 1258 in den Händen der Prämonstratenser, wo sie verjagt und ihres Besitzes beraubt wurden, und nun kam das Klosterhospital unter die Obhut Lehnins. Die »geliebten Brüder vom Kloster Mariensee« erhielten auch Barsdyn mit allen Rechten und allem Zubehör zum Geschenk.

Die Mönche und ihre Pflegebefohlenen hatten unter den ewigen, schweren Überschwemmungen in Gottesstadt entsetzlich zu leiden; das kalte Sumpfloch erwies sich zur Krankenheilung als gänzlich ungeeignet, und so erfolgte denn »wegen vieler Beschwerden, welche den Gottdienenden nicht gebühren«, im Jahre 1260 die »Übersiedlung nach Koryn«, die von den Markgrafen Johann, Ott und Konrad freilich erst am 8. September 1273 genehmigt wurde. Das Kloster, dessen Kirche 1310 fertiggestellt wurde, wuchs rasch an Reichtum und Bedeutung; es eigneten ihm schließlich 52 Güter, Mühlen und Dörfer. Seen und mächtige Wälder.

Kaum drei Jahrhunderte waren vergangen, als der Sang der Wittenberger Nachtigall auch Chorins Mauern einstürzen machte. 1542 erfolgte mit der Säkularisation der Schluß des Klosters. Die Mönche wanderten aus oder erhielten, wenn sie sich zum evangelischen Glauben bekehrten, hübsche Pfarrstellen; ein kleines Häuflein unter Abt Brixius blieb bis zu seinem Lebensende im Kloster; es war ihm erlaubt worden, seinem Gott und der heiligen Jungfrau treu zu bleiben. Der Dreißigjährige Krieg, kaiserliche und auch schwedische Soldateska verwüsteten mit Brand und Raub die Gottesstadt; aus ihren schwärzlichen Trümmern ließ König Friedrich I. ein Invalidenhaus errichten, und sein Nachfolger benutzte die Stätte für Dominialzwecke. Altarschmuck und sonstiger Prunk ward weggeschafft, in die dachstuhllose Ruine strömte der Regen, fiel der Schnee, und bald lag fürchterlich verwüstet und beschmutzt, was als herrlichstes märkisches Heiligtum hätte hochgehalten werden sollen.

Neuerdings hat man der Ehrenpflicht gegen die schöpferische Vergangenheit zu genügen begonnen und die Wiedererbauung Chorins in Angriff genommen.

Alle Schönheiten der dreischiffigen Pfeilerbasilika, die geheimnisvollen Kreuzgänge kommen wieder zum Vorschein, die überraschende, fromme Herrlichkeit des Chors, die mannigfachen Formen der Fenster, denen die Glasmalereien freilich noch fehlen, der reiche Wechsel in den Verzierungen der Säulenkapitäle, der Fries, der Torbogen. Schon sind im Fürstensaal, einem hohen, auf Backsteinsäulen ruhenden Gewölbe, unter der Tünche Freskomalereien entdeckt worden, den König Salomo und die Weisen aus dem Morgenlande darstellend, und man hofft auf weitere Funde; das Refektorium soll wieder auferstehen in alter Pracht.

In ganz besonderer Schöne stellt sich die Westfront der Ruine dar, reich gegliedert, von imposanter Formenschönheit und bezwingender Großartigkeit. Wo den im Kriege von 1870/71 gefallenen Forstmännern ein bescheidenes Denkmal gesetzt worden ist und gleichzeitig der schönste Blick auf das Kloster sich öffnet, verweilen wir gern ein paar Minuten, in ernste Gedanken versunken. Was jene begonnen haben, die unter dem Altar der Klosterkirche schlafen und in dem stolzen Gotteshaus ein unvergängliches Denkmal sich schufen: den Aufbau unseres lieben Vaterlandes – die hochgemuten Jünglinge, von deren Heldentod dieser schlichte Stein berichtet, haben es mit ihrem Herzblut herrlich vollenden helfen.

Kloster Chorin.

Sie haben gebaut und wir, so will es scheinen, haben verloren, was sie schufen. Welche Aufgaben erwachsen uns im Dunkel dieser Zeit? Werden die Askanier und die von der Wacht am Rhein wiederkommen? Im Anblick Chorins versunken bejahen wir gläubig die Frage. Zeichnet unsere Nachfahren die zähe Kraft und das feste Gottvertrauen derer aus, die einst diese Stätte gründeten, dann wird das wiedererstandene Kloster dereinst ein glorreich wiedererstandenes Deutschland hoch in Ehren sehen. Ein Volk ist nur verloren, das sich selbst verloren gibt. »Irgendwo im deutschen Wald wächst doch bereits der blonde Junge«, der die Schmach tilgen wird. Des getrösten uns die aus Schutt und Schmutz wiedererstandenen Hallen Chorins ... So berühren sich an diesem heiligen Ort graue Vergangenheit und Gegenwart, und wie ein frommes Gebet für die Tapferen, die Treuen weht die Erinnerung durch unser Gemüt.

Chorins Umgebung ist lieblich und reizvoll, seines Schatzes würdig. Aus dem Forstgarten wandern wir, Deckung vor den niederbrennenden Sonnenstrahlen suchend, durch den Nettelgraben, einen anmutigen kühlen Grund, den mächtige Buchen umdüstern und tief unten ein schwarzblinkendes Bächlein durchrieselt. Die Szenerie gemahnt an Buckow und seine freundlichen »Kehlen«. Eine Gatterfalltür öffnet uns dann den Weg, der nach rechts, an der Oberförsterei vorüber, zum Amtssee führt, einem hübschen, mit bewaldeten Ufern und Werdern geschmückten Wasser. An sein Südgestade lehnt sich die alte Klosterschenke. Es rastet sich gut hier an den weißgescheuerten Pappelholztischen, unter stolzen, schattigen Bäumen, während die Blicke über die weißbläuliche Fläche, über den leichtbewölkten Himmel, in die leichtbewölkte Vergangenheit schweifen. Werden und Vergehen, Sonnenglanz und Wetternacht – ein enger Kreis, ein ermüdendes Einerlei, wenn unser Herz darin nicht Gottes Herrlichkeit sieht, die immer aufs neue strahlend emporsteigt, immer wieder die Edelsten und Besten anspornt zur Entfaltung aller Kraft, die nichts vergebens wachsen und welken läßt, keinen Grashalm, keinen Gedanken, keine Tat.

Gewitterdunst kam vom Bruch hergezogen, seine Schleier verhüllten das große Gestirn, knäulten sich zusammen, drehten sich langsam im Kreise, bis träge über die weißen Fetzen dunkelgraues, schier steinernes Gewölk sich schob. Noch leuchtete durch schmale Risse die Sonne in mattem, silbernem Glanz, und wie mit seinem Pinsel aufgetragen glitzerten fern im Osten gelbfunkelnde Striche auf der bleiernen Wand, die sich mählich verbreiterten und dann mächtigen Barren Goldes glichen. Und dazwischen grollte dumpfer, wohl hundert Meilen entfernter, langrollender Donner. Dann Schweigen, atemloses Schweigen. Mit gespenstischem Schritt wandelte das Grauen durch die aufhorchende Landschaft. Kein Blitz, kein Wetterwind. Wie verzaubert standen die Bäume, starr, bewegungslos. Aber phosphorisches Licht umwitterte die Kronen, und bleicher, geisterhafter Schein glomm in der erwartungsbangen Flut zu ihren Füßen ...

Von Adalbert Kühn.

In dem bei dem Kloster Chorin gelegenen kleinen Mariensee befindet sich zwar eine große Zahl von Fröschen, aber so viele ihrer auch darin sind, so läßt doch keiner irgend jemals sein Gequak vernehmen. Das kommt, wie einige behaupten, daher, daß, als das ganze Kloster verwünscht wurde, auch die Frösche mit verwünscht und zu ewigem Schweigen verdammt wurden. Andere behaupten, einst, als noch Mönche in dem Kloster wohnten, hätten die Frösche mit gewaltigem Gequak die Andacht der frommen Männer gestört, so daß die Brüder, als es gar kein Ende hätte nehmen wollen, endlich Gott gebeten hätten, jene auf ewig verstummen zu machen, die Bitte sei auch augenblicklich erfüllt worden. Seit dem Augenblick sind nun die Frösche stumm bis auf den heutigen Tag.

Von Alfred Karrasch.

Ein Reisender, der mir beim Frühstück in der Gaststube des Hotels am Tisch gegenübersaß, äußerte sich recht bemerkenswert über Prenzlau. Der Mann klopfte mißmutig an der Schale eines Eies herum, schob zürnend seine Brauen zusammen und sagte: »Dies Prenzlau ist ein fürchterliches Nest. Ich habe schon viele Städte gesehen. Aber noch nirgends eine solche Anhäufung von altem Steinzeug wie hier in Prenzlau.«

Ich bat ihn, indem ich gleiche Gesinnung heuchelte, sich noch mehr zu dem Gegenstand zu äußern. Der mißmutige und erzürnte Reisende tat es gern: »Sehen Sie, da sind diese alten, halbzerfallenen Türme. Sie stehen nur an den Straßen im Wege herum. Da sind diese alten Kirchen, die Stücke der zerbrochenen, unnützen alten Stadtmauer. Elendes, altes Steinzeug. Hier müßte einmal städtebaulich und mit eiserner Hand durchgegriffen werden.«

*

Prenzlau ist wundervoll. Eine Schatzkammer an edlen Altertümern, die wenigstens die heutige Zeit, das heutige Geschlecht mit tiefem Verständnis und sorgsamer Ehrfurcht hütet. Stadtmauerreste, alte Türme, verträumte, hutzlige Gassen.

Und der Giebel der Kirche von St. Marien ist eines der strahlendsten Wunder, welche märkische Gotik, überhaupt die Gotik geschaffen hat.

Zwei Stunden, über Angermünde, fährt man mit dem D-Zug nach Prenzlau.

Der blaue Demanthelm eines leuchtenden Herbsthimmels wölbte sich über der Landschaft auf, die am sausenden Zuge vorüberschwang.

Schäfer standen hütend bei ihren Herden. Harkende Mädchen zogen den letzten Heuschnitt des Jahres zusammen. Säende Bauern, weit ausholend, schritten schwer über die bergigen Schollen von Äckern. Jäger, die Flinten im Arm, von revierenden Hunden umkreist, durchsuchten die Felder. Und Spinnfäden segelten im heldischen Lichte einer herbstlichen, metallenen Sonne.

Eine weite Seeblänke. Unter einem Kranz weißer, ziehender Wolken, Drachen, Riesen und phantastischer Schiffe wartet mit seinen Türmen Prenzlau, die Stadt, Prenzlau die Hauptstadt der Uckermark.

Ein Eisenwerk, in dem die Sirene aufheulte und zur Antwort wütendes Hämmern erscholl, eine stattliche Industrieanlage ist auch hier gleichsam das Eingangstor. Der erste, starke Hinweis auf die geschäftige Regsamkeit Prenzlaus.

Glatte, schöne und breite Straßen mit efeubärtigen Häusern, jäh und plötzlich die trotzige Wucht des ersten, erhaltenen Stadtmauerturmes. Die erste Kirche mit grünmoosigem Dach, Geschäfte, Banken, Gasthöfe. So, im fröhlichen Strom regsamen Verkehrs, schreitet man durch die Wilhelm- und Friedrichstraße zum Herzen der Stadt hinauf.

Der Markt. Die stille und bescheidene Schönheit eines barocken Rathauses. Denkmäler: die Bronzegestalt des großen Königs, das Denkmal des milden Kaisers Wilhelm I. Gegenüber dem Rathaus das ernste, feierliche Gesicht der »Burg-Freiheit«, des Hauses, in dem Friderike Luise, eine preußische Königin, geboren wurde. Die Gewölbefenster des Rathauskellers. Die Treppe zum Rathauseingang und in seinem Vorraum der eiserne Roland, den in der Zeit des letzten, großen, glücklichen und vertanenen Krieges der Opfermut der Prenzlauer Bürgerschaft mit silbernen Nägeln gepanzert hat.

Im Gewölbe des Rathauskellers, vor einem Glas guten Biers, das sie hier Heimatbier nennen, durchblätterte ich, überdachte ich die Geschichte von Prenzlau. Das letzte Licht des verlöschenden Tages verglomm auf dem Dache und in den Fenstern des gegenüberliegenden Hauses. Auf dem Markt, hastlos und behaglich, trieb sich das Leben der Feierabendstunde vorüber. Arbeiter, ihre Werkzeuge auf den Schultern, Wagen von Landwirten, die aus der Stadt rollten. Frauen mit Markttaschen auf Besorgungsgängen. Bürger, die würdevoll zu ihrem Abendschoppen geschritten kamen. Die Musik einer Mundharmonika, Lachen von Mädchen und aus einem Nebengewölbe des Kellers – auerbachlich – der scheppernde Lärm lauter Zecher ...

Prenzlaus Geschichte. Weit läuft sie in die grauen Zeiten zurück.

Wendisches Land. Wendische Stadt. Otto von Bamberg, der eifernde Gottesmann, war hier Missionar und Bekehrer. Schon 1188 war Prenzlau Stadt. Denn eine Urkunde erwähnt es hier schon mit Schloß, Markt und Gasthaus. Auch Münzen wurden in jener Zeit hier schon geschlagen. Mit dem Stadtnamen »Perennecelave«. Sprachforscher deuten dahin, dieses wohl wendische Wort könne »wachsenden Ruhm« bedeuten.

Die Marienkirche zu Prenzlau

nach einem Lichtbild der Staatl Bildstelle, Berlin

Prenzlau – auch dem stolzen und mächtigen Bund der Hanse gehörte es eine allerdings nur kurze Zeit an.

Wechselnde Schicksale. Durch Jahrhunderte wurde die Stadt vom Sturme böser Fehden zerzaust. Der pommersche Greif und der brandenburgische Adler umkämpften es. Der Dreißigjährige Krieg. Kaiserliche zogen nur aus, um Schweden Platz zu machen. Schweden flüchteten vor nachdringenden Kaiserlichen, die als ebenso unbarmherzige Gäste die Stadt besetzten. Kroaten, das bunteste, wildeste Kriegsvolk, drückte die Stadt. Riß die hölzernen Stadttore aus, wenn es Brennholz, riß das Eisenwerk aus den Mauern, wenn es Eisen zu Schwertern und Spießen brauchte.

Hier, nächtlicherweile auf dem Markt mit klappernden Hufen ihrer schnaubenden Gäule, mit klirrenden Harnischen kamen die Schweden an, an ihrer Spitze König Gustav Adolf. Hier über den Markt, nächtlicherweile, mit dumpfem Gerassel, von Fackellicht zuckend beflammt, wälzte sich der trauernde Zug der Schweden. In ihrer Mitte als Leiche König Gustav Adolf, den die Kugel bei Lützen traf. »Hungersnot, Seuche, Mord, Totschlag, Plünderung: das war die grausige Symphonie dieser Jahre.«

Französische Vertriebene kamen nach Prenzlau. 1806 kapitulierte vor dem Stettiner Tor Hohenlohe mit 10 000 Mann. Im Jahre 1485 legte ein Brand fast die ganze Stadt in Asche ...

Es war später Abend, dunkel, fast schon sinkende Nacht, als ich mir, in seltsamer Laune, den riesigen doppeltürmigen Sarkophag der Kirche von St. Marien öffnen ließ. Der Küsterssohn führte mich. Aber auch er schien zaghaft in dieser ungewöhnlichen Stunde.

Wir tappten uns zwischen dem feierlichen Schweigen der Kirchenbänke hindurch. Auf unsere Stimmen antwortete zorniger, murrender, rollender Widerhall hoch oben im gotischen Gewölbe, das schon im Dunkel verloren war.

Er führte mich die Stufen zum Altar hinauf, zu dem schönen und meisterlichen Wunder dieses Lübecker Altars, dessen goldene Figuren unter den schon düstern Fenstern sich matt aus dem Dunkel hoben. Er führte mich zu den Grabsteinen.

»Wo ist das Grabmal der Gräfin von Asseburg?«

Er wies unsicher auf einen Stein, dessen Bild, eine fromme, betende Frauengestalt, ungewisses, gespenstisches Leben zu haben schien.

»Sie vermachte der Kirche eine große Summe Geldes mit der Bestimmung, man solle täglich in ihrer Sterbestunde läuten?«

»Ja, mein Herr.«

»Wann war diese Sterbestunde?«

»Mittags um ½1 Uhr. Aber – es ist hier weiter nichts mehr, das ich ihnen zeigen könnte.«

Er schritt unaufhaltsam zur Tür. Wir traten hinaus ins Freie, unter die Häuser der Stadt, die schon ihr Licht angezündet hatte und über der die ersten Sterne standen.

*

Prenzlau ist die Hauptstadt des uckermärkischen Landes. Ein kleines Museum in den Räumen eines ehemaligen Klostergebäudes, auf dessen Dach ein zierliches gotisches Türmchen reitet, beherbergt die Erinnerungen aus der Geschichte der Stadt und der Uckermark.

Alte Altäre, der Kopf des steinernen Roland, den vor Jahrhunderten auf dem Markte ein Sturm zerwarf, Meßgewänder, die abgehauenen, verdorrten Hände zweier Prenzlauer Bürgermeister, die ihre Stadt an die Pommern verrieten. Schnitzfiguren, Steingerät aus den Urtagen der Menschheit. Die Spielfolge der ersten Aufführung im alten, jetzt längst geschlossenen Komödienhause. Richtschwerter, Briefe des Großen Königs, Urnen, Gerippe.

Und der Schellenbaum des ruhmreichen 64. Regiments, das hier in Prenzlau beheimatet war. Der Schellenbaum, dessen Roßschweife vor den Stürmenden von Düppel tanzten.

*

Umgang um die Stadt.

Die heldischen Trümmer der alten zerborstenen, grasüberwucherten Stadtmauer, vor der im schönen Frieden die Gräber von Bürgern mit ihren verwitterten Grabsteinen liegen, mit ihren vom Roste zerbissenen Gittern.

Umgang um die Stadt. Sperlingsgassen mit verhutzelten Häusern. Ausblick über die Weite des Ückersees. Wieder verträumte Gassen, Stadtmauerstücke, Wallgang und plötzlich ein mächtiger, trotziger Riese vom Turm.

Sie lohnt sich schon, solche Fahrt nach Prenzlau. Und wäre es nur, um das steinerne Wunder des gotischen Giebels von St. Marien gesehen zu haben. Ein Steinchoral. Ein Giebel von unmeßbarer Schönheit, der sich königlich über einer Front kleiner Häuschen aufwirft. Über den, im Sonnenlicht der Stunde, in der ich ihn sah, fließendes Feuer zu rieseln schien.

Herrliches Bauwerk. Wie großmeisterlich war die Baukunst der Alten! Und wie grausam-hart, ungeschlacht ihre Lebenskultur!

Im Zuge rückfahrend, blätterte ich in der Chronik der Stadt. Unter dem Jahre 1594 hat hier der Aufzeichner, ein Pfarrer von St. Marien, die folgende Anmerkung eingetragen:

»1594 den 24. November unter der Predigt ferkelte eine Sau in der Kirche zu St. Marien unter der Chortreppe. Die Sau gehörte Thomas Sidowen, dem Stuhlschreiber ...«

Der Raucher läßt sich ungern daran erinnern, daß sein geliebtes Kraut nicht durchweg unterm saphirenen Himmel Havannas gewachsen ist; und das Bewußtsein, deutschen Tabak zu verqualmen, würde manchem allen Genuß an seinem Glimmstengel rauben. Aber die Wahrheit darf nicht verschwiegen werden, wenn sie auch Feinschmeckern unangenehm auf die Nerven fällt: etwa ein Drittel alles in Deutschland verbrauchten Tabaks wird im Vaterlande selbst gebaut. Und nicht etwa allein im begünstigteren Süden, jenseits der Mainlinie, wie Partikularisten vielleicht glauben machen möchten. Das ganze Deutschland soll es sein! Auch der Norden steuert zu den täglichen Brandopfern sein gemessen Teil bei. Außer Pommern und Westpreußen ist es unsere Provinz Brandenburg, die den Markt eifrig versorgt. Schwedt steht da an der Spitze. Auch vom Uckermärker und Vierradener hat jeder schon gehört, und jeder spottet über ihn, wie jeder über den Grüneberger Wein spottet. Raucht und trinkt sie aber doch, obgleich häufig unter pomphafterem Namen, und dann natürlich entsprechend teurer.

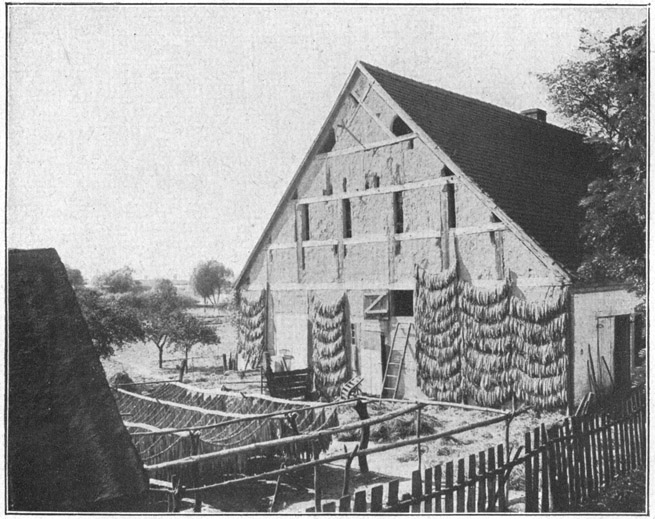

Tabaksbau in Zäckerick bei Zehden

Tabaksbau ist, zumal im rauhen Norden, ein mühseliges Geschäft, das ungemein viel Sachverständnis, Aufmerksamkeit und Fleiß erfordert. Die südliche einjährige Sommerpflanze findet ihre Existenzbedingungen bei uns nicht ohne weiteres. So kann der Tabaksamen nicht sofort der Erde übergeben, sondern muß erst auf einem Mistbeet (Tabakskutsche), das in der Hauptsache aus drei Schichten Dünger, guter Gartenerde und Komposterde besteht, angekeimt werden. Schon das Ansämen des Tabaks ist nicht so einfach, wie man vielleicht glauben möchte, kommen doch etwa 3000 Samenkörner auf ein Gramm! 14 Tage nach der Aussaat zeigen sich die ersten Pflänzchen, die mit großer Sorgfalt gepflegt werden müssen; sie werden nun auf das freie Feld in Reihen von etwa 40 cm Abstand gesetzt. Zwei Wochen darauf müssen die kleinen Pflänzchen sorgfältig behackt werden, eine äußerst mühsame Arbeit, da unter keinen Umständen Erde auf die Blätter geraten darf. Um möglichst große volle Blätter zu erzielen, wird die Blütenknospe beseitigt, der Tabak, wie man's nennt, »geköpft«. Bei dem Bauerntabak, der vielfach leicht in die Breite wächst, pflegt diese Arbeit überflüssig zu sein; die anderen Sorten verlangen sie gebieterisch. Später werden auch die neuen kleinen Blattriebe in den Winkeln der alten Blätter ausgebrochen. Hat dann Anfang September das Wachstum der Blätter nachgelassen, welken die unteren »Sandblätter« und ist damit der Tabak »reif« geworden, so beginnt die Ernte. Die Blätter werden dicht am Stengel abgebrochen und oft gleich nach der Güte gemustert. Am besten sind die oberen Blätter, die sich genügend im Sonnenlicht baden konnten; die untern vier bis fünf taugen wenig oder nichts, da sie durch Erde und Nässe meist sehr gelitten haben. Man reiht nach der Ernte die oft fast einen Meter langen Blätter zum Trocknen auf Schnüre und ersetzt nun in den Tabakscheunen durch kluge Behandlung, reiche Luftzufuhr und Wärmeregelung, was in südlicheren Ländern das Klima ohne weiteres besorgt. Hier ist wieder die größte Sorgfalt geboten. In manchen Orten, z. B. in Gartz a. O., hängen die Blätterreihen bei gutem, geeignetem Wetter quer über der Straße; Nebel und Regen verbieten indes diese Behandlung zumeist. Sind die Blätter dann vollständig trocken, so gelangen sie in kleinen, abgezählten Bündeln in die Hände des Fabrikanten. Den weiteren Werdegang, der immerhin vielen Menschen zu ihrem täglichen Brot verhilft, wollen wir nicht verfolgen.

Daß der Tabaksbau bei uns eine große Zukunft hat, darf man kaum behaupten. Es wird ihm wohl ähnlich wie dem Weinbau ergehen. Die Zungen werden immer leckerer, und der Wettbewerb der eigentlichen Tabaksländer steigt. Hinzu kommt, daß die an sich berechtigte hohe Steuer den Verdienst noch wesentlich verkürzt. Erwägt man, daß das empfindliche Kraut »neun Wochen im Beete, neun Wochen auf dem Felde und neun Wochen im Gerüst« bleiben muß; daß Wetterungunst und andere Zufälligkeiten den Ertrag oft bedrohlich verringern, so begreift man, weshalb die märkischen Bauern es vorziehen, die verantwortungsvolle Mühsal besonderen Tabakspflanzern zu überlassen. Sie verpachten ihnen das entsprechend gut vorbereitete Land und machen im Herbst Halbpart mit ihnen.