|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

An der Löcknitz bei Erkner (Leistikowweg).

Es mag wohl so hundert-, zweihundert-, dreihunderttausend Jahre her sein. Damals wälzten sich Riesenströme nach Art des Mississippi und des Kongo durchs brandenburgische Land, besser gesagt durch brandenburgischen Sand. Meilenbreit dehnte sich ihr Bett, und wie kleine Meere waren die Seen, die sie damals bildeten. Rechter Hand, linker Hand, alles war vertauscht; die Spree floß im heutigen Odertale, und die Havel machte sich mit der Elbe gemein. Unter der Nachwirkung der Gletscherzeit, die im Rüdersdorfer Kalk so prächtige Schliffe hinterlassen hat, strebte alles Wasser ins Grenzenlose, Ungeheure. Kleine Rinnsale, die wir heute kaum beachten, hätten damals große Dampfer und schwer beladene Schleppzüge tragen können; die mächtigen Havelseen, die Müggel, dieser unser Stolz – damals hatten sie just normale Strombreite, weiter nichts. Wenig ist übrig geblieben von der wilden Herrlichkeit der märkischen Vereisung. Immer gesitteter und bescheidener werden die alten Flußgötter. Aber wie die Feldsteine, die reichlich genug auf märkischer Flur ausgestreut sind, von den Gletschern der Vorzeit erzählen, den gewaltigen Eisbergen, in deren Bauch sie einst aus dem skandinavischen Norden nach Quaden-Germendorf, Prötzel, Zauche bei Belzig und anderen netten Ortschaften gewandert sind, so geben uns märkische Bächlein und Teiche oft genug Kunde von den gewaltigen Erschütterungen und Umwälzungen, deren Schauplatz unsere Heimaterde war. Steine können reden, und das Wasser, das sacht und träumerisch zwischen ernsten Kiefern hinrinnt, läßt den aufmerksamen Lauscher in die geheime Werkstatt der Jahrtausende blicken.

Kalksteinbruch in Rüdersdorf

Keines jedoch spricht eindringlicher zu uns als die kleine Löcknitz. Wäre sie auch minder anmutig in der schlangengleichen Gewundenheit ihres Laufes, begleiteten auch nicht waldgekrönte Hügel, saftiggrüne Waldwiesen und malerische Fischerdörfer das fröhliche Geschöpf – ich ruderte doch immer wieder mein Boot zu ihr hinaus. Denn die Löcknitz ist eine echte verwunschene Prinzessin. Sie prahlt nicht damit und tut sich auch nicht groß mit ihrer königlichen Vergangenheit, aber du merkst doch auf Schritt und Tritt, daß du es mit einer Kronenträgerin zu tun hast. Unverkennbar treten zu beiden Seiten des Flüßchens die alten Ufer hervor. Sanft abgedacht sinken die Hügel dem Wasserspiegel entgegen. Heute wurzeln zwar knorrige Kienen in ihrem Boden, üppiges Laubgebüsch und hohes Gras bedeckt sie – und doch, käme eine zweite Sündflut, die Löcknitz wäre erzbereit, sie zu empfangen und zwischen ihren Uferbergen dem Flakensee zuzuleiten. Kaum ein Tröpflein ginge verloren. Wie anders nimmt sich, hängt man solchen Gedanken nach, der schmale schwarze Wasserlauf aus! Werden und Vergehen liegen in der Hand des Unerschaffenen; rastlos formt sich Irdisches um, Großes wird klein, Kleines groß; aber die urewige Schönheit bleibt, und urewige Schönheit webt immer von neuem das Kleid der Natur ...

Dem Ruderer steht nur ein Stück von der Löcknitz offen. Er hat nie ihre Quelle gesehen – sie fließt aus dem Maxsee – niemals hat er das unverfälscht märkische Nest Kienbaum gegrüßt, von dem so tolle Wilderersachen umgehen. Selbst bei den Fischerdörfern Gottesbrück und Bergluch (welch hübsche Namen hier die Ortschaften führen!) ist die Löcknitz für ein Skullboot noch nicht befahrbar. Den ganzen Weg über tändelt sie an Wald und Wiesen vorbei, durch schweigende, blühende Einsamkeit, und immer ist sie so verkrautet, daß niemand ihren Frieden mit Ruderschlägen stört. Muß das ein Revier für den altbrandenburgischen Edelkrebs gewesen sein! Tatsächlich berichtet uns der biedere Beckmann auch von einem ehemaligen Krebsreichtum der Löcknitz, der jedem Feinschmecker den Moselwein im Munde zusammenlaufen machen muß. In heißen Sommern, so meldet sein Buch, wenn die Löcknitz zu beträchtlich einschrumpfte und den vornehmen Krustentieren keine Kühlung mehr bot, krochen sie zu Millionen in das schützende Laubdach des Erlengebüsches am Ufer und konnten so von den Bäumen gepflückt werden. Ganz wie im Oderbruch. Die Knechte und Mägde der Gegend bedingten es sich, ehe sie den Dienst eingingen, aus, nicht öfter als dreimal wöchentlich Krebssalat vorgesetzt zu bekommen. Der Krebs war das eigentliche Nutztier dieser Bezirke. Menschlicher Undank mag ihn verscheucht haben. Wenn heute die Hausfrau ihren Mägden dreimal in der Woche Krebsschwänze vorsetzte, dann wäre es die erste Amtshandlung des erbitterten Ehegemahls, ihr das Wochengeld um fünfzig vom Hundert zu verkürzen ...

Die Löcknitz bei Erkner

nach einer Schwarz-Weiß-Malerei von Werner Rathmann

Gleich hinter Erkner, wo sich der Flakensee öffnet, überrascht uns eines der lieblichsten Bilder märkischer Wasserlandschaft. Hochwald umsteht zierlich das Seebecken, drüben beschauen sich die weißen Häuser der Woltersdorfer Schleuse in der tiefblauen Flut, und hinter ihnen steigen die grünen Kranichsberge mit ihrem Aussichtsturm auf. Das alles ist von unbeschreiblicher Grazie, ein wirkliches Kabinettstückchen in der Zeichnung wie in der feinen und doch frohen Farbenstimmung. Dem Ruderer verspricht diese erste Augenweide noch andere und entzückendere. Das Boot zieht gemächlich die Löcknitz hinauf, die zwischen Molen in den See einfließt. Backbords schlanker Kiefernwald, den hohes Wacholdergebüsch mit dunklem Grün belebt; steuerbords weite Wiesenflächen, aus denen Erkners Häuser und Villen aufsteigen. In jähen, launischen Windungen zieht der Fluß, der hier schiffbar gemacht worden ist und massige Zillen trägt, um die Wiesengründe herum. Nun tritt rechts und links die Kiefer dicht an ihn heran, umschließt ihn, daß er wie ein Waldsee ausschaut. Die alten Ufer heben sich stolz empor, und wenn sie auch nur Sandberge sind, ihr grüner Schmuck adelt sie und gibt ihnen ein ganz romantisches Gepräge. Hier kann die Löcknitz es getrost mit dem Spreewalde aufnehmen, nur daß dem Spreewald die eigentümliche Schönheit der erhöhten Ufer fehlt.

So sonntagsstill der Wald, es brennt die Luft,

müd' ihr Geäst die Erlenkronen breiten;

das Wasser blüht, und seltsam schwüler Duft

dampft durch die goldengrünen Einsamkeiten.

Kiefernhügel und Laubwerk vereinigen sich, scheint es, überm Flusse zu grüner Kuppel; leise, kaum vernehmbar stößt das Wasser gegen allerlei Wurzelwerk aus alten Tagen, das noch immer nicht verwesen will. Kein lieblicherer Platz weit und breit. Wenn einer sich ernsthaft mit Verlobungsgedanken trägt, dann führt er seinen Schatz sicherlich hierher, wo ein Geständnis so leicht ist ...

Abendstunde. Die Sonne hat sich vorhin hinter regendrohendem, blaugrauem Gewölk verkriechen müssen. Nun aber ist es ihr gelungen, die Barre zu zersprengen, und nun gießt sie, Verschwenderin, die sie ist, aus rotgoldenen Schalen brennend bunte Farben auf Wald und Wasser aus. Farben, wie man sie erhalten mag, wenn Silber und Edelsteine im Schmelzofen zusammengeschweißt werden. Dies Wolkengeglühe, das noch einmal von innen heraus mit überirdischen Flammen durchleuchtet wird ... Plötzlich flackern die rötlichen Stämme der Kiefern in purpurnem, loderndem Feuer auf. Der ganze Wald eine Feuersbrunst, überall dies höllische, schreckliche, berauschende Rot. Nur die märkische Kiefer läßt sich so vom Abendlicht illuminieren.

Nun liegt Nacht auf dem schwarzen Wasser. Durchs Gerank der Äste fällt fahler Schein, der die dunkle Flut spukhaft beglänzt; in seinem bleichen Schimmer spiegeln sich verzerrt die Kiefern. Jetzt erwacht, was lange schon gestorben ist: Träume und Märchen von vergangener Zeit. So sanft streicht das Ruder durch die weiche, stille Finsternis der Wasser – es will den Zauber nicht stören, der die Prinzessin Löcknitz wieder in ihr altes Reich führt ...

Der westliche Berliner läßt sich, was seine Bekanntschaft mit den Schönheiten der Mark anbelangt, zumeist an den Wasser- und Wäldermassen um Potsdam genügen. Von den lieblichen Gegenden und malerischen Ortschaften, die den Osten schmücken, kennt er eigentlich nur Friedrichshagen am Müggelsee mit den Müggelbergen, aber auch in der Regel »bloß dem Namen nach«. Mit Friedrichshagen hört gewissermaßen Berlin O auf. Und dahinter erst liegen die versteckten Reize märkischer Landschaft, bei Erkner erst tut sich das grüne, prächtige Waldtor auf und führt in ein Kiefern- und Seengebiet von so frischer, erfrischender Lieblichkeit, daß man Josef Victor Scheffels Wort auf dies Tor schreiben möchte:

Das ist des deutschen Waldes Kraft,

daß er kein Siechtum leidet

und alles, was gebrestenhaft,

aus Leib und Seele scheidet.

Hier läßt es sich vergnügt streifen, tagelang, kreuz und quer; hier findet man, dem Heidebächlein folgend, das durch rot und weiß beblühte Wiesen, durch stillen, düstern Hochwald, an Sägemühlen und Förstereien vorüber rinnt, im Sand verwehte, im Tannicht versteckte Dörfer, findet Sagen von alten Mönchsklöstern, geschichtliche Erinnerungen und mehr als alles das: Einsamkeit, Ruhe und Frieden. Da begegnet man auf den stillen Wegen keinem menschlichen Wesen; da weidet sich das müde gewordene Auge an tiefblauen, traumhaft plaudernden Wassern im Walde, da kehrt man in niedrige, verräucherte Krüge ein und lernt Märkersinn kennen, Märkeroriginale und märkische, blondhaarige Mädchen. Rüdersdorf am Kalksee aber ist die Hauptstadt dieser abgelegenen Reviere. Die Hauptstadt, weitläufig gebaut, besteht aus mehreren Vierteln, zwischen welche Hügel und Felder sich schieben; sie beherbergt wochentags an die fünftausend Einwohner, Sonntags manchmal das Doppelte. Diese letzteren Fünftausend sind dann ausnahmslos Berliner.

Es gibt wenige Ortschaften in der Mark, die durch ihr Aussehen schon soviel sonnige Heiterkeit im Herzen erwecken. Das große Dorf liegt am Abhang weinbekränzter Höhen, der Arnimsberge; man zieht hier Frankentaler Trauben, die mitunter sogar reif werden. Die Straßen steigen oft steil an; jedes Häuslein hat seinen Garten und womöglich seine Reben an der Sonnenseite. Überall lugt das tiefblaue Wasser des Kesselsees hervor. Kommt man vom Walde her, durch gelbglühende, duftende Lupinenfelder, so grüßt plötzlich der hübsche Ort aus dem Grunde herauf, mit seiner kalksteinernen Kirche, seinen roten Dächern, seinen grünen Hügelwänden. Das ist ein Anblick, wie ihn schöner auch Süddeutschlands berühmte Dörfer nicht bieten. Schaut man nun gar von der Höhe des Aussichtsturmes ins Land hinein, auf die unendlichen, dunklen Wäldermassen, aus die Saphirkette der glitzernden Seen, die über Erkner hinaus bis nach Schmöckwitz sich dehnen, bis nach Wusterhausen; schaut man nieder auf die belebten Gassen, die toten, gelben Steinbrüche mit ihren finsteren Wassern und ihren kobaltenen Schatten, und genießt alles das in der Stunde, wo ein lichter Frühlingstag zur Neige geht und noch einmal die Sonne ihre rote Pracht über ihn ausgießt, dann ist es sehr schwer, sich nicht zu vergessen und altmodische Lyrik zu treiben. So schlicht und einfach die märkische Natur auch ist, so wenig sie mit weltberühmten Schönheiten wetteifern kann, einem empfänglichen und dankbaren Herzen offenbart auch sie die wundertätige Schöpferkraft Gottes.

Von der Natur, die ihnen ihr Brot in die Erde legte und ihnen das Schatzgraben so leicht machte, so überaus begünstigt, sind die Rüdersdorfer ein munteres Völkchen geworden, umgänglicher, zutraulicher, als man's sonst von Märkern gewohnt ist. Der Bergbau erzieht unter einigermaßen günstigen Umständen immer ein patrizisches Arbeitergeschlecht, und in Rüdersdorf vereint sich mit dem Selbstbewußtsein, das ein so bedeutsames Gewerbe seinen Jüngern einflößt, noch die angeborene Fröhlichkeit des Weinländers. Man muß das alles natürlich nur in märkischem Sinne nehmen. Märkischer Bergbau und märkischer Wein. Nicht in allen Jahren reifen hier die Trauben zu schwerer Süße. Soll dies geschehen, so muß die Sonne es im Sommer und im Herbst mit Rüdersdorf besonders gut gemeint haben. Von Verkelterung ist natürlich kaum die Rede, doch geht eine unheimliche Sage von einem oder zwei Rüdersdorfer Weinfabrikanten um, deren Absatzgebiet sich über die Kreise Berliner Essighändler hinaus erstreckt. Aber nicht die Fabrikation, sondern das Gefühl, Weinberge zu besitzen, ihr bloßer Anblick – das macht's. In Rüdersdorf gibt es mehr Kneip- und Tanzgelegenheit als viele Meilen ringsum im Geviert, und wenn die Bergknappen einen der Ihrigen zur letzten Ruhestätte geleitet haben, so feiern sie hernach sein Andenken in fröhlicher Art hinterm Glase. Ich war einmal Zeuge, wie sie allsämtlich unter Musikbegleitung, alle schwarz gekleidet und mit Zylindern aus der Rüdersdorfer Hutfabrik, einem beim Bergbau verunglückten Freund zu Ehren auf den Friedhof zogen; als sie von ihm zurückkehrten, bliesen die Spielleute einen kreuzfidelen Gassenhauer. Unserer Mark tut ein solches Dorf wohl, wo man nicht armselig ist, sondern zu leben und leben zu lassen weiß.

Über den märkischen Bergbau etwas Näheres zu erfahren, wird manchem Freunde des schmucken Dorfes willkommen sein.

Die Rüdersdorfer Kalksteinbrüche blicken auf ein nach Jahrhunderten rechnendes Bestehen zurück. Ihr Betrieb ist zuerst durch die Mönche des Klosters Zinna vor mehr als sechshundert Jahren aufgenommen worden. Diese hatten in Kagel ein Feldkloster gegründet und von dort aus die Gegend um das heutige Dorf Rüdersdorf herum besiedelt. Beim Urbarmachen des Bodens stießen die Ansiedler auf die Kalkfelsen, deren Wert die Mönche schnell erkannten und deren Nutzbarmachung sie alsbald in die Hand nahmen.

Bedeutung erlangten die Rüdersdorfer Kalksteinbrüche erst, als der Große Kurfürst anordnete, daß in seiner Residenzstadt Berlin alle Gebäude massiv herzustellen seien.

Klöden hat als Erster die im Betrieb stehenden Flöze wissenschaftlich untersucht und sie als Muschelkalk festgestellt. Ihre Mächtigkeit beträgt etwa 200 m in die Tiefe, 370 m in die Breite; die oberste, ungefähr 50 m dicke Schicht besteht aus tonigem Sandstein, der 75 m gelber Sandstein und 80 m blauer Kalkstein folgen. Die Hauptsache für die Ausbeutung ist der gelbe Sandstein; eine geringere Verwendung findet die obere Lage, welche zur Herstellung von Zement taugt, am geringsten ist der blaue Kalkstein geschätzt.

Doch nicht nur für die Volkswirtschaft, auch für die Wissenschaft ist Rüdersdorf von Wichtigkeit. Klöden gibt ein genaues Verzeichnis der 1827 bereits zutage gebrachten Versteinerungen; er überzeugt uns mit ihrer Hilfe, daß in der sandigen Mark einst Ichthyosaurus, Haifisch und wundersame Quallenarten sich erlustigten. In unseren Tagen traf man auch auf beweiskräftige Zeugen der Eiszeit, auf Gletschertöpfe nämlich. Bekanntlich schreibt man auch die in der Mark zahlreich vorhandenen Granitblöcke, die überallhin ausgestreuten Findlingssteine der vorzeitlichen, schier berghohen Gletscherdecke zu, die jahrtausendelang über Europa sich ausbreitete und Massen von Gestein mit sich schleppte. Was die Gletschertöpfe genannten, ein viertel bis fast zwei Meter breiten Gruben im Rüdersdorfer Kalk anbelangt – sie sind jetzt leider durch den Bergbau vernichtet worden –, so weiß man aus alpinem Beispiel, daß einzelne Steine sich vermöge ihres eigenen Gewichtes langsam einen Weg durch die Eisdecke bahnten und in den nicht allzu harten Kalk einsanken. Dann faßte das bewegliche Gletscherwasser den Stein und wirbelte ihn in der Vertiefung unaufhörlich herum, so daß der Kalk von ihm zermahlen, vom Wasser zum großen Teil fortgespült wurde und das Loch sich allmählich verbreiterte und vertiefte. Auf dem Grunde jedes Gletschertopfes findet man seinen Stein.

Der gewaltige Bruch selbst mutet wie ein Kessel an, wie ein gewaltiger, graugelber Steintrog. Man kann hier die fleißigen Häuer bei der Arbeit beobachten. Wir sehen, wie der Berg allmählich unterhöhlt wird; dünne Pfeiler sichern ihn vor völligem Zusammenbruch, aber auch diese Säulen schwächt man mit jedem Tag, und endlich teilt die löbliche Berginspektion durch die öffentlichen Blätter den Berlinern mit, daß die Zeit des Bergsturzes gekommen ist. Die Pfeiler werden dann abgesprengt, der darauf ruhende Berg bricht zusammen, und wenn Kalk und Abraum beiseite geschafft ist, beginnt das Spiel von neuem. Ein Bergsturz liefert bis 1 800 000 Zentner Kalkstein.

Nur wenig verschieden von diesem Tagebau ist der im Heinitzbruch betriebene Tiefbau. Hier haben unsere steinbedürftigen Voreltern die oberste Lage schon verbraucht, man muß also tiefer hinabgehen; der Kalkstein steht hier 30 m unter dem Spiegel des Kesselsees.

Früher ruhte, wie einem lesenswerten Berichte der Berginspektion Rüdersdorf zu entnehmen ist, der Schwerpunkt des Betriebes in der Gewinnung von Bausteinen, dem Fundamentierungsmaterial für ganz Berlin, Charlottenburg und Potsdam, und von Brennsteinen, die teils in der eigenen, teils in fremden Brennereien gebrannt wurden. Die letzteren lagen in großer Anzahl an allen von hier aus zu erreichenden Wasserstraßen, und zwar an der Elbe bis Hamburg, an der Warthe bis Schwerin, ja bis Memel und Barth an der Ostsee. Ein Teil dieser Brennereien ist zurzeit noch vorhanden und im Betriebe.

Heute liegt die Bedeutung der Rüdersdorfer Steinbrüche hauptsächlich in der Versorgung industrieller Unternehmungen der nördlichen und östlichen Mark, Pommerns westlich der Oder und Mecklenburgs. Außer den bereits erwähnten Kalkbrennereien sind jetzt die vielen und zum Teil bedeutenden Zuckerfabriken der Mark Brandenburg und der angrenzenden Landesteile, Portland-Zementfabriken, die zusammen etwa 1½ Million Faß Zement herstellen, Hochofenwerke und Eisengießereien und als jüngste Unternehmungen Kalksandsteinfabriken mit einer Erzeugung von etwa 230 Millionen Steinen die Hauptabnehmer der Rüdersdorfer Erzeugnisse. Ohne diese würde keine der Kalkbrennereien an den märkischen Wasserstraßen der Elbe, der Oder und der Warthe bestehen, und die meisten Zuckerfabriken würden nicht ins Leben gerufen sein.

Geht auch der weitaus größte Teil der Förderung der Rüdersdorfer Kalksteinbrüche den erwähnten Industrien zu, so findet er daneben auch heute noch in bedeutendem Umfange Verwendung als Fundament – und seit neuerer Zeit auch wieder als Verblendmaterial, Seine geringe Härte, seine Wetterbeständigkeit und die durch ihn zu erzielenden Wirkungen machen ihn für letzteren Zweck besonders geeignet.

Schon vor mehr als einem Jahrhundert waren diese Eigenschaften bekannt; sie führten zu seiner Verwendung bei der Anlage der Terrassen von Sanssouci und der von Künstlerhand (Schinkel) entworfenen, durch einfache, edle Formen wirkenden Portale des Reden- und Bülowtunnels in Kalkberge.

*

Vom Kesselsee, wo der Dampfer hält, tönt verhallendes Läuten durch die Abendluft und mahnt uns an den Aufbruch. Schon verhüllt feiner, blauweißer Nebel die Ferne, und das Gestein nimmt dunklere Farbentöne an. Deutlicher noch beweist uns, daß es Nacht wird, die kräftig von der Dorfstraße heraufrauschende Tanzmusik, die bis jetzt schwieg oder nur in langen Zwischenräumen fast mißmutig erscholl; hier wie überall braucht die Jugend des Lichtscheins für ihre Tänze. Das draußen auf der Erde lastende geheimnisvolle Dunkel weckt erst die sehnsüchtigen Gedanken des Herzens. Aber den Kalksee nach der Woltersdorfer Schleuse schaukelt der Vergnügungsdampfer. Wer märkische Seenschönheit schauen will, der muß im roten Abendlicht, wenn die Sonne unter den Horizont taucht, dieses Weges fahren. An den Häusern, Gärtlein und Fischerhütten, die im Kalkkanal sich spiegeln, treiben wir langsam vorbei und erhaschen da und dort einen Scheidegruß von munteren Hausfrauen. Plötzlich erweitert sich die Wasserfläche, an beiden Ufern steigt Kiefernwald auf. – Vor uns verglänzt, einer frommen märkischen Sage gleich, der See. Wie die kleinen Wellen den Kiel umsummen und umglucken, der sie zerschneidet, wie der See in phantastischem Fabellicht, in Farben, die aus dunkelndem Blau und Gelb und Purpur seltsam sich mischen, erglüht! Wie die Nacht verträumt, schweigend auf ihn niedersinkt, die Märchennacht, die im See baden will! Und der Himmel verdunkelt sich, und die fremdartige Glut, die das Wasser zu entzünden schien, verlischt in gedämpften Farben. Die ernsten Kiefern am Gestade scheinen sich in ragende Berge zu verwandeln, in blendender Weiße winkt noch der schmale, holperige und zerklüftete Treidelweg her, den wir so oft entlang geklettert sind. Seeodem um uns, in den sich kräftiger Kiefernduft mischt, Nebel und Finsternis. Dann und wann sprüht es aus den Wassern auf, als gleite ein weißer Nixenleib hindurch. Nun steigen aus den Schatten die Häuser von Woltersdorf empor. Der See schrumpft zu einer schmalen Fahrstraße zusammen. Rechterhand ragen gartenumkränzte Landhäuser auf, aus dem dunklen Laub schimmert Lampenlicht, hallt silbernes Mädchenlachen. Es ist, als befänden wir uns in einer Lagunenstadt.

Abend bei Woltersdorf.

Von Adalbert Kühn.

Die Unterirdischen, oder, wie sie gewöhnlich genannt werden, »Untereerdschken«, sind dickleibige, breitköpfige kleine Wesen, die indes nur selten in ihrer ganzen Gestalt erscheinen und meistens unsichtbar ihr Wesen treiben. Gar gern vertauschen sie die neugeborenen, schöngestalteten Kinder der Menschen gegen die ihrigen, die ungestaltet sind, und man sieht dabei höchstens die Hand, mit der sie das Kind fassen. Das beste Mittel, es vor dem Raube zu schützen, ist, daß man der Wöchnerin ein Gesangbuch unter den Kopf legt oder im Augenblick des Vertauschens den Namen Jesu Christi ruft.

Eine Wöchnerin in Strausberg fühlte auch einst in der Nacht, daß plötzlich eine Hand über ihr Bett faßte, ihr Kind nahm und statt dessen ein anderes hinlegte. Als es nun Tag wurde, sah sie ein Kind mit breitem dickem Kopf neben sich in der Wiege liegen, das war in schlechtes, graues Linnen eingeschlagen, und das ihre war doch so schön gewickelt gewesen. Darüber war sie nun ganz untröstlich und mochte das garstige Ding gar nicht ansehen. Die Nachbarinnen aber, die davon hörten und hinzukamen, sagten ihr, das Kind sei ein Untereerdschken, und sie sollte es ja recht liebreich aufziehen und nicht schlagen, sonst würde das ihre von den Unterirdischen wieder geschlagen. Das hat sie denn auch treulich befolgt, aber so rechte Liebe hat sie zu dem untergeschobenen Kinde doch nie fühlen können.

Wieder einmal schweifen die Blicke über die linden- und buchenbestandene Kuppe des Schloßberges, über die Reste ehemaliger Ritterherrlichkeit, die geschichtlichen Grabsteine eines tapferen und wahrhaft adligen Geschlechtes. Es sind noch ganz ansehnliche Trümmer der alten, 1468 von den Pommern zerstörten Uchtenhagenschen Burg erhalten; die Umfassungsmauern zeigen deutlich ihre ehemalige Größe, die Einfahrt hebt sich unverkennbar ab, auch die Kellereien kann man mit einiger Phantasie wieder erstehen lassen. Mag ein fröhliches und freudenreiches Leben hier oben gewesen sein, viele Jahrhunderte hindurch! Die Fernsicht ins Bruch mit seinen vielen tausend Heuhaufen und Heuschobern, seinen frischgrünenden Wiesen, dem zarten, flimmernden Silberschein, der über der Landschaft und ihren Wasserarmen schwebt – diese Fernsicht ist von großem und ergreifendem Reiz. Wie ein behendes Eidechslein hastet die Eisenbahn durchs Gefild. Man glaubt unendlich weit in die Welt hineinzuschauen; scharf und klar verläuft die Horizontlinie, scharf und klar gehen ganz, ganz hinten Baumgruppen, Häuser von dem zitternden, goldig leuchtenden Blau los. Und es duften die Lindenblüten, und der Wind trägt ihren Odem in breiten Wellen zu uns herauf, daß wir mit Nikolaus Lenau wünschen, unsere Brust vertausendfachen zu können für all das Wehen dieser Frühlingslüfte.

Ein lustiges, gedeihliches, übermächtiges Grünen ist um den Schloßplatz herum, eine Blätter- und Gebüschwildnis von unbeschreiblicher Fülle. Nach der Landstraße hin fällt die Wand jäh ab, und es ist, als seien hundertausend Fuder von Zweigen, Ästen, Büschen und hochwipfligen Bäumen durcheinander, übereinander geschüttelt, um die Kluft auszufüllen bis zur Höhe der Burgmauer.

Mittagssonnenglut brütet über dem Walde. Schwüle Wohlgerüche in der sammetweichen, schmeichelnden Luft; das Summen und Surren der Bienen im Lindenbaum; das leise Flüstern des Laubes; die liebliche und die düstere Sagenwelt, die hier auf den Steinen sich aufbaut und uns mit ihrem Zauber umspinnt – alles lockt uns, zu verweilen. Und träumerisch starr' ich in das flackernde, goldene Licht, das die Wipfel umschimmert und die Blätter blitzen macht, und ich sehe den letzten Uchtenhagen langsam vorbeischreiten. Ein zartes Kind, mit einem blassen, feinen Gesichtchen, mit rotblondem Haar und tiefliegenden blauen Augen, aus denen es wie himmlischer Glanz bricht; ein wehmütiges Lächeln um den Mund, als wüßte Kaspar von Uchtenhagen, daß er sterben muß im ersten Frühling des Lebens, und daß alle Liebe, alle Tränen, alle Sorgen der Eltern ihn nicht mehr retten können vor dem Tode, der längst sein Mal auf diese reine Kinderstirn drückte ...

Und hinter den letzten Sproß ihres Geschlechts wallen die Ahnen her, der trutzige Henning von Jagow, der seinen Fürsten aus der Hand des mordbrennenden Liutenheeres rettete und der zum Lohn dies prächtige Lehen empfing; wallen daher die weisen, gerechten und mildtätigen Herren Freienwaldes, das ihnen seinen Reichtum und sein Wappen, das rote Rad im Silberfeld, verdankt, das sie verwalteten nach dem schönen, vom Meister Fontane im Freienwalder Stadtarchiv aufgefundenen Regierungsprogramm:

Alle Obrigkeit, die ist von Gott

und soll handhaben sein Gebot.

Es soll ihr gehorchen alle Welt,

nicht leben, wie's Lust und Laune gefällt.

Das Schwert gab Gott in ihre Hand,

damit zu wahren Leute und Land.

Dem Guten soll sie geben Schutz,

den Bösen strafen, dem Guten zu Nutz.

Eines Vaters Herz aber soll sie ha'n

Zu denen, so ihr untertan.

Vorüber wandern gepanzerte, kriegskräftige Männer, und ihrer Einem brennt die Todeswunde auf der Stirn, die ihm sein liebster Freund und Blutsverwandter im Zweikampf schlug. Ihnen folgt in feierlichem Zuge die Schar der zarten Jungfrauen und bleichen Jünglinge, die dem alten Stamm noch einmal zu einer Frühlingsblüte verhelfen sollten und doch alle zur Frühlingszeit ins Grab sanken. Und als die Letzten schweben schemenhaft am Mauerrand Hans von Uchtenhagen entlang, der gottergebene Dulder, und sein ehelich Gemahl – die letzten herrschenden Uchtenhagen.

Dann verkriecht sich die Sonne hinter aufsteigendem, zerwaschenem Gewölk, und der Mittagsspuk versinkt. –

Ein tapferes, wahrhaft adeliges Geschlecht, das hier auf dieser freien Höhe und dann im Freienwalder Schlosse thronte. Wohl ist die Sage den Uchtenhagen nicht durchaus hold gesinnt, aber was beglaubigte Geschichte von ihnen meldet, erfüllt uns mit gerechter Bewunderung und mit hohem Stolz auf die heimgegangenen Märker. Wenn der Volksmund recht hat, gebührt dem Henning von Jagow (einige nennen auch Conrad) die Ehre, das wackere Haus begründet zu haben. »Klein von Gestalt, doch hoch an Gemüt«, hatte er höfischen Kabalen weichen müssen und war bei seinem Markgrafen völlig in Ungnade gefallen, ja, von ihm außer Landes gewiesen worden: »Nie wieder soll Henning von Jagow mir unter die Augen treten!« Aber die Liebe zur Heimat hielt den Geächteten in ihr fest; er verbarg sich in den Brüchen, den Bergen bei Freienwalde und sammelte eine Schar Ausgestoßener um sich, die er in allen Waffenkünsten unterwies. Bald erklang das Land von den Taten des rätselhaften Unbekannten, der ein Schützer und Freund der Armut, dem Unrecht und dem sündigen Reichtum ein furchtbarer Richter war. Es kam dann die Zeit, wo er, zu guter Stunde mit seinen Gewappneten aus dem Walde hervorbrechend, ein Pommernheer unter Bogeslav in dem Rücken nahm und vernichtete, das den Markgrafen fast schon in die Flucht geschlagen hatte. Der dankbare Fürst, dem Henning von Jagow nie wieder unter die Augen treten sollte, schenkte dem kühnen Rittersmann all das Gebiet im meilenweiten Umkreis und nannte ihn hinfort, weil er zu seiner Rettung »ut dem Hagen« hervorgekommen war, Henning von Uchtenhagen.

1367 erwähnt eine Urkunde das Geschlecht zum erstenmal. Wir wissen von ihm, daß es ungewöhnlich reich war, daß ihm Oderland gehörte, so weit vom Schloßberg das Auge reichte, daß es über Freienwalde herrschte, Oderberg und vierzig Dörfer. Und die Uchtenhagen waren, wie schon oben erwähnt, ihren Untertanen freundliche und hochherzige Regenten. Großmütig, ja zur Verschwendung geneigt, wenn es galt, kleinen Leuten beizustehen, Gotteshäuser zu bauen, ihnen Geschenke zuzuwenden und milde Stiftungen zu begründen; treue und eifrige Fürsprecher ihrer Lehnsmänner, Burgleute und Hintersassen am Kurfürstenhofe, brachten sie ihre Provinz zu schöner Blüte, legten sie den festen Grundstein zu Freienwaldes Glück, das selbst Schweden, Kroaten und Russen nicht vernichten konnten, zum Wohlstand des Oderbruches. Zwar meldet die Geschichte von den späteren Uchtenhagen nicht, daß sie große Kriegsabenteuer bestanden und erstaunliche Heldentaten vollbracht hätten; aber auch die Söhne und Enkel des reisigen Henning hielten alleweil treu zu ihrem Fürstenhause, taten alleweil wacker ihre Schuldigkeit.

Jahrhunderte hindurch hatte Oderland unter dem roten Rade der Uchtenhagen sich wohl befunden, da neigte sich das stolze Geschlecht seinem Untergange entgegen. Hansen von Uchtenhagen, dem einzigen Überlebenden von zehn Geschwistern, schenkte sein Ehegemahl einen Sohn, den Letzten seines Stammes, dessen rührende Gestalt die Sage in ihr schönstes Gewand gehüllt hat. Nach Jung-Kaspars reichem Erbe trachtete ein ruchloser Verwandter und reichte dem Kinde, da es viertehalb Jahre alt war, eine mit höllischem Gift getränkte Birne. Arglos genoß der Knabe die todbringende Frucht, trotzdem sein Bologneserhündchen warnend und bittend ängstlich an ihm emporsprang. Von diesem Tage an siechte Kaspar langsam hin, und es konnte ihm keine menschliche Kunst mehr helfen. Er ward in der Gruft seiner Väter, in der Nikolaikirche zu Freienwalde, beigesetzt. Rosmarin schmückte sein blasses Köpfchen, über dem weißen Sterbehemd hielt er die Hände gefaltet, und um den Hals hing ein schwarzes Sammetband, daran ein Medaillon mit einem verborgenen Zettelchen dieses Inhalts: »Psalm 63, 10.« (Sie stehen nach meiner Seele, mich zu überfallen.)

So ist die kleine Leiche auch auf einem Gemälde in der Kirche abgebildet, und so fand man sie, als 1833 bei einem Umbau die Eichensärge der Uchtenhagen das Sonnenlicht wiedersahen.

Bald nach dem 1603 erfolgten Tode ihres Lieblings folgte ihm die Mutter ins Grab, 15 Jahre später sein Vater, Hans von Uchtenhagen, nachdem er sein Land und sein ganzes Besitztum dem Kurfürsten abgetreten und so die finsteren Pläne der Giftmischer dennoch vereitelt hatte. Noch in unseren Tagen aber sieht man zur zwölften Stunde in der Tag- und Nachtgleiche die Fenster der Nikolaikirche zu Freienwalde blutigrot erglühen, und durch das Gewölbe schreitet langsam im weißen Gewande, den Rosmarinkranz auf dem rötlichen Haar, das Medaillon fest mit beiden kleinen Händen umklammert, Kaspar von Uchtenhagen und spricht leise vor sich hin:

Alle Liebe ist nicht stark genung,

ich muß schon sterben und bin noch so jung! ...

Im Gedächtnis des Volkes leben, von der Sage über den Ahnherrn und den kleinen Kaspar abgesehen, die Uchtenhagen eigentümlicherweise nicht sehr glanzvoll fort. Ihr großer Reichtum hat den Anstoß dazu gegeben, daß man nach und nach im »alten Kietz« von Freienwalde, wo zur Winterszeit die grausen Märchen erzählt werden, anfing, geizige Schatzhüter und Mammonsknechte in ihnen zu sehen.

Den Kietzern galten die Uchtenhagen als Raubritter. Ihr Verkehr mit bösen Geistern ist offenkundig, und im Schloßberg liegt Gold und Edelgestein die Menge verborgen. Ein Uchtenhagen hat seinem eigenen Begräbnis aus dem obersten Fenster der Burg zugesehen und laut und höhnisch dabei gelacht; ein anderer verstand die höllische Kunst, auf einem Besen durch die Luft zu fahren und sich so mit Satans Hilfe zu retten, wenn die Burg vom Feinde erstürmt worden war. Den Schatz im Schloßberge zu heben ist noch niemandem gelungen, und nachdem manch waghalsiges junges Blut sein Leben dabei eingebüßt hatte, unterließ man weitere Versuche ganz. Es haftet kein Segen an den Schätzen im Schloßberge. Ein Schustergesell, der von Dannenberg hergezogen kam, verlor im Dickicht den Weg und dankte seinem Schöpfer, als er endlich nach stundenlangem Umherirren in der verschneiten Wintersnacht auf einem nahen Berge Licht aufblitzen sah. Freudig stieg er die Höhe hinauf, wo ein von Gold und Marmor funkelndes Schloß seinen erstaunten Blicken sich zeigte. Aber dreist und gottesfürchtig, wie jeder Handwerksbursche, klopfte er an das Tor, und da ihm niemand öffnete, trat er ein. Lange Korridore durchwandernd, sah er endlich in einem prachtvollen Zimmer zwei schwarze Herren am Tisch sitzen, von denen der eine Gold zählte und mit lauter Stimme große Summen nannte, während der andere sie in ein dickleibiges Buch schrieb. »Du kommst zu guter Stunde,« sagte der erste Herr (er trug eine Maske vorm Gesicht, eine Perücke und Handschuhe an den dünnen Fingern); »wir haben eben das Gold fertig gezählt, nun sollen noch die Kreuzer dran, und das kann nur ein rechter Christenmensch. Hilf uns dabei!« Das ließ sich der Bursch nicht zweimal sagen; er zählte ununterbrochen neun Tage und neun Nächte, und als er fertig war, lachte der maskierte Herr vergnügt auf und reichte ihm zum Danke die Hand – hu, eiskalt wie Totengebein lagen dem Gesellen die dürren Knochen in der Rechten. Auf vieles Bitten und Zureden schenkten sie ihm beim Abschied für seine Bemühungen einen Silbergroschen. Froh jedoch, von der unheimlichen Gesellschaft loszukommen, steckte er den kärglichen Lohn ein und trollte sich heimwärts, nach Bernau. Den Gespenstergroschen wollte er als Andenken behalten und kaufte deshalb in Falkenberg nur für einige übriggebliebene Heller Bier; wer beschreibt aber sein Erstaunen, als er, auf der Landstraße von ungefähr in die Tasche greifend, außer dem Groschen noch zwei blitzblanke Dreier vorfand. Da ging ihm ein Licht auf – der Silbergroschen war ein Heckepfennig, und solange er ihn in der Tasche trug, so lange kehrte alles ausgegebene Geld wieder! – In Bernau fand er Vater und Mutter gestorben, viele seiner alten Freunde erkannten ihn nicht wieder, und es ward ihm klar, daß er statt neun Tage neun Jahre im Schloßberg verweilt hatte. Nun, was tat's, das Entgelt blieb ansehnlich genug. Er begann lustig in Saus und Braus zu leben, schlemmte und schlampampte von einem Morgen bis zum andern, ward ein Säufer und Spieler, und als er einstmals »im kolossalsten Brand« die Zeche bezahlte, gab er den Heckepfennig versehentlich mit aus. Von Stund' an ging's mit ihm bergab, der Geldquell versiegte, und er verdarb im tiefen Elend.

Wohin die Flucht, Hauptmann?« pochte der Törringer, denn davon hatten sie gesprochen. »Rechts gen Spandow oder links von Brietzen?«

Der Hauptmann hatte sich im Steigbügel aufrecht erhoben und mit sicherm Blick umgeschaut: »Wohin jeden sein Pferd trägt,« antwortete er ebenso ruhig. »Lebt wohl, ihr Herren. Mancher von uns sah wohl hier den andern zum letztenmal.«

»Ist das Euer letzt' Wort, Herr Feldhauptmann?« sprach ihn der Uchtenhagen an. »Wer soll denn das Feld halten?«

»Das mögen Narren tun. Hier ist nichts zu halten,« erwiderte der Hauptmann.

Zornig faßte der Uchtenhagen den Zaum seines Rosses: »Das ist ein schlecht Wort von einem Feldhauptmann. Der Markgraf flieht. Mein Gott, es muß doch einer den Paß schützen.«

Zum Antworten war nicht Zeit. Wie Schaum über der Welle, und sie treibt ihn, jagte Herzog Ludewig mit den beiden Rittern heran, und hinter ihm die Feindesschwärme, nur um einen Speerwurf entfernt. Als eine Herde Rinder von Wölfen gescheucht, stürzten sie in den tiefen Hohlweg, einige voraus, die meisten hinter dem Fürsten. Da war keine Ordnung. Die Schilde krachten, die Rüstungen klirrten, Speere und Schienen brachen. Mancher kam zu Schaden und bügellos drüben aufs Feld. Wußte keiner was vom andern, und sprach keiner ein Wort.

Das ward eine Nacht, als sie zu solcher Flucht sich schickt, die Winde heulten zwischen den Wolken, und wenn sie schwiegen, ballten sich die schwarzen Wolkensäcke und warfen dicke Schneeflocken, der stiebte bald so dicht, daß man die Hand nicht vorm Aug' sehen konnte.

Am Hohlweg ging's heiß her. Nicht alle waren, als ein Strom durch die Schleusen, fortgesprengt. Die vordersten der Feinde trafen ihrer noch, wenige nur, aber Männer. Stahl klirrte gegen Stahl, und Speere splitterten.

Aber ehe der volle Feindesschwarm anprallte, die paar zu erdrücken, warf sich die Nacht dazwischen. Eine zwiefache Nacht. Die schwarzen Bäuche der Schneewolken barsten und warfen solche dichte Flocken nieder, daß keiner das eigene Schwert sah. Auf eine Weil' schwieg der Kampf. Die Trompeten riefen die Feinde zurück, daß sie sich zum Angriff ordneten. Ihre Führer mochten denken, es seien dort mehr.

»Vater, itzt rette dich,« sagte ein junger Knappe und faßte des alten Uchtenhagen Roß am Zaum und wollte es umdrehen. »Sie reiten zurück; das ist uns günstig.«

Der Alte riß sich zornig los: »Das redet nicht Uchtenhagens Sohn.«

Kuno war kaum achtzehn Jahre; das gelbe Haar floß ihm um die Schultern aus dem Helm vor. Sein milchweiß Gesicht ward blutrot. »Herrgott, mein lieber Herr, Euer Sohn rät gut,« sagte ein Mann, der hieß Eisenhardt, ein Dienstmann der Uchtenhagen. »Den Platz halten wir nimmer, und ist nichts zu holen als eitel Tod. Aber so wir itzt die Rosse wenden und ihnen die Sporen geben, hilft uns Gott wohl.«

»Uns! Aber nicht unserm Markgrafen. Ist da einer hinter euch, der will, daß sie ihn Verräter schelten, der wende sein Pferd. Ich entlaß ihn der Pflicht, so er gegen mich hat; aber so es mein Sohn wär', der nenne fürder mich nicht Vater. Und falle ich, so soll er nicht an meinem Sarge stehn.«

Ulrich Pfuel, der war den Uchtenhagen nah verwandt, und ist ihr Nachbar, er sagte: »Alter Freund, was nutzt es! Gott zeigt uns selbst den Weg der Rettung.«

»Und denen drüben, wo sie unsern Herrn suchen. Als lang ich seines Rosses Hufschlag höre, will ich hier stehen, und noch eine Weil'.«

»Er hat uns verlassen.«

»So der Herr schlecht ist, soll's der Diener auch sein?«

»Denkt, was Ihr dort im Oderhäuslein zu mir spracht.«

»Herr Ulrich Pfuel, mein lieber Schwager, so ich damals zweifelte, hier ist's nicht Zeit zum zweifeln, hier ist's zum treu sein. Ich schwor dem Ludewig, und so's ein schlechter Schwur war, wär' ich doch ein schlechter Mann, so ich ihn bräche im Unglück. Ihr meine Söhne und ihr Freunde! als der Schnee weiß niederfällt, so weiß sind meine Haare; so rein ist mein Wappenschild; so rein als Gott der Herr will, wünscht ich, daß meine Seele sei. Und so rein möcht' ich in den Tod gehen. Wer's mit mir will, der schlage an, wer's nicht will, der reite heimlich davon, will ihn nicht sehn, noch je verraten; denn eines toten Mannes Zunge ist still.«

Keiner antwortete, keiner ritt fort, sie schlugen gegen ihre Schilde. Es war kein Klang, der weit widerhallte, aber ein Klang war's doch, der stählte ihre Herzen.

Die Drommeter drüben antworteten. Das tönte anders von Stahl und Eisen, von Zaum und Zügel und Rosseschnauben. Nicht zwanzig Atemzüge vergingen, und die Lanzenspitzen klirrten gegen Panzer und Schild. Aber nach wieder zwanzig Atemzügen machten die Rosse kehrt; wer kämpft gegen den Schnee, der dicht ist als die Luft, und der heulende Wind treibt ihn durch die Helmgitter ins Auge?

»Gott sei gnädig seiner Seele!« sagte Ulrich Pfuel, der hielt den Knappen Kuno in den Armen; von der andern Seite stützte ihn der treue Eisenhardt. Dem Knaben war die Stahlhaube vom Kopfe geschlagen, hing blaß mit dem Kinn über auf der Helmberge, seine goldenen Locken klebten voll Blut. So schleppten sie ihn zurück und legten ihn auf einen Stein. Er war der erste gewesen zwischen den Feinden und hatte einen riesigen Mann vom Pferd geschlagen. Da spaltete ihm die Streitaxt den Helm.

»Vater,« sagte er, da er das Auge aufschlug, »nun bin ich doch Uchtenhagens Sohn?«

»Bist's,« sagte der Alte und drückte seine Hand. Einen Augenblick beugte er sich über ihn, mehr war zum Trauern nicht Zeit.

Wer da die Männer gesehen in dem Augenblick, hätte gemeint, es seien Steinbilder, die über Gräbern stehen. Ihres wurde doch erst gegraben. Die müden Krieger, die Hände faltend auf das Schwert, und dicker Schnee lagerte auf ihren Schultern.

Da schüttelte sich Dietrich, des Alten anderer Sohn, und faßte Helmecks Arm, der der zweite Bruder war. Zorn leuchtete in seinem Aug': »Vater, laß uns ihn rächen, ich sah's, wer ihn erschlug.«

»Nicht Rache, Sohn!« sagte der Alte. »Wir sind nicht hier um uns. Nicht unser Herz ist hier, nur unsre Pflicht.«

Wie Ulrich Pfuel sah, daß dem Alten das Herz brach, als er so sprach, und neben ihm seine einzigen Söhne, die er liebte und die er anschaute, als wären sie schon gestorben, da winkte er dem Eisenhardt, und sie beide traten den Alten an: »Laßt uns nun hier allein stehen, gnädiger Herr,« sagte der Dienstmann. »Ein Weil' halten wir noch den Paß, so wir uns hineinziehen, und oben vom Gemäuer wälzen wir Steine. Ihr aber reitet fort mit den zween Söhnen, so Euch blieben.«

»Das müßt Ihr tun, um Eures edlen Hauses willen,« sagte Ulrich Pfuel; »denn Ihr habt genug getan.«

»Vater, reite!« drängten ihn die Söhne.

»Da sei Gott für,« rief der alte Uchtenhagen, »daß ich, was eines Edlen ist, Dienstleuten überlasse.«

»Herr, mein Gott,« rief der Pfuel, »der Bayer verdient nicht solche Treu' um uns.«

»Aber wir, daß wir uns selbst treu sind! Das ist des Adels Pflicht, daß er besser ist als die andern. Er muß mehr tun, sonst ist er weniger als sie. Wahrlich, ich sage euch, es tut uns not, daß wir den Rost kehren von unsern Wappenschilden, daß wir den Stahl hell leuchten lassen, sonst glauben sie nicht, daß er echt war.«

– »Ihr, meine lieben Söhne!« sagte er nun zu denen, da er sich wieder aufs Roß heben ließ – »Euch gebe ich's frei, wollt ihr gehen oder bleiben? Ihr setzt mein Geschlecht fort, und es ist ein wehrhaft gut Geschlecht: das hat als Markhüter an der Oder gestritten gegen die Slawen zween Jahrhunderte. Fallt ihr mit mir, dann sinkt mein Haus ins Grab. Aber es liegt dort mit Ehren. Besser, mein' ich, begraben sein mit guter Ehre, als fortleben mit bösem Leumund.«

Die Söhne jauchzten, riefen: »Mit dir sterben in Ehren, Vater!«

Da breitete er segnend die Hände aus und drückte jeden auf die Stirn. Zu mehr war nicht Zeit. Es sauste heran, und ein Bolzenschauer hagelte durch den Schnee. Was klirrten die Harnische, was ward der Schnee rot von edlem Blut!

Als der Tag dämmerte und der Morgen rötete bläßlich die Wolken im Osten, schwieg der Sturm, auch der Kriegslärm toste nicht mehr. Da standen viel hundert Krieger stumm als Trauernde auf ihre Lanzen gelehnt, und sahen das Werk an, das sie verrichtet. Manchem edlen Manne ward die Wimper feucht. Sie standen am Hohlweg, und hundert Arme hätten lange arbeiten müssen, ehe sie durch konnten, ob doch kein Lebendiger ihnen wehrte. Der Weg lag voll Trümmer, so die von der Kapelle, der alten oben, hinunter gewälzt, ganze Mauerstücke, Balken, Sparren und Bäume, und darum lagen Pferdeleiber und auf den Trümmern tote Männer. Und auf den Trümmern, den Balken und den Leichen lag Schnee; da nur weniger, da handdick, da noch mehr.

»Lebt keiner mehr?« fragte der junge Führer.

»Keiner,« antworteten sie.

Und nun brach die Sonne vor und leuchtete das weiße Schlachtfeld an. Oben saß noch einer, aufrecht an einem abgebrochenen Stück Mauer. Der Helm war ihm vom Kopf gefallen, das greise Haupt lehnt an der Blende, und über ihm schaute die Jungfrau Maria auf ihn nieder. Der Arm lag matt auf der Mauer, aber den Degen hielt die kalte Hand noch fest. Sein Auge war groß auf, als da er von hier befehligte und acht hatte auf alles; aber es glänzte nicht mehr.

»Der alte Uchtenhagen!« riefen sie.

»Einen vollen Beutel dem Meister,« rief der junge Graf von Anhalt, »wer mir den wackern Krieger genesen macht.«

Die hinaufgeklettert, schüttelten den Kopf. »Den lasse Gott genesen am Jüngsten Tag!«

Da sie ihn heruntertrugen, hielt der Tote noch immer den Degen fest und ritzte eines Hand, der zu nah kam.

»Der ist im Tod noch furchtbar,« lächelte ein dritter.

»Und treu!« sagte der Graf von Anhalt.

»Da floß ein edel Blut hin,« sagte er noch, aber sie fanden keine Wunde am alten Mann, als sie den Harnisch losschnallten. Hatte ihn der kalte Todesschlag getroffen von großer Anstrengung; auch wohl vor großem Schmerz, da er alle seine Söhne sterben sah vor sich. Aber er hatte keine Träne geweint.

Die edlen Herren standen still betend vor ihm. Da rieselte es rot aus dem Schnee vor, denn die weiße Decke hatte das Blut versteckt, das hier geflossen, und itzt hoben sie die Leichen der beiden Brüder auf. Aus deren Wunden kam's. Der Graf von Anhalt zog sein Tüchlein vor und taucht' es in das Blut.

»Das ist ein köstlicher Quell, der Brunnen der Treue!«

Die Hauptleute trieben die Kriegsknechte an, daß sie den Weg rein machten.

»So wir die Rosse anspornen,« sagte einer zum Grafen, »holen wir doch noch den Ludewig ein vor Mittag, denn der Schnee zeigt uns die Fährte zur edlen Jagd.«

»Nimmer das!« rief der Graf. »Seht Ihr nicht, daß dieser Mann mit seinem Tode und seiner Söhne das Leben des Bayern erkauft hat? Das ist sein Testament, mit edelstem Blut geschrieben. Das müssen wir heilig halten. Laßt ihn laufen, wohin er mag. Uns liegt ein besser Werk ob, daß wir mit Ehren bestatten, die hier mit Ehren starben. Über ihn komme es, den Landesverderber, das edelste Blut, das für ihn floß. Unser Werk ist's, aber sein ist die Schuld.«

Da legten sie die vier Leichen nebeneinander auf Kieferästen, des Vaters und seiner drei Söhne; der Fürst und die Herren schüttelten ihnen die Hände. Auch Ulrich Pfuels Leiche, die war ganz zerhackt, und die des treuen Eisenhardt und der andern. Wie mancher Mann von den Kriegern fand hier seinen Freund; dem hätte er lieber lebendig die Hand geschüttelt und sein letztes Hab mit ihm geteilt. So geht's im Bürgerkrieg. Da rühmten sie die Toten, und die härtesten Männer weinten.

Dann, nach Kriegesart, gruben sie drei Gräber nebeneinander, ein Priester segnete die Toten, und sie legten sie hinein in die kühle Erde. Den Vater und seine drei Söhne in eines, das hieß noch lange nachher der Uchtenhagen Grab. Und zu Füßen ihnen den treuen Eisenhardt; den wollten sie auch im Tode nicht von denen trennen, von denen er im Leben nimmer wich. Aber dem alten Uchtenhagen ließen sie den Degen in der Hand. Die Priester wollten das nicht, denn zur ewigen Urständ vor Gott schicke sich nicht, daß einer mit dem Degen komme. Aber er hielt den Griff so fest, sie hätten die Handgelenke brechen müssen. Da meinten die Fürsten, Gott wird's ihm nicht verargen, er war kein Rebell gegen den Herrn im Himmel, als er keiner war gegen seinen auf Erden. Und das Schwert hat er immer mit Ehren geführt im Leben, also wird's ihm auch jenseits keine Schande sein. Die Priester murrten wohl, aber sie mußten's doch zulassen.

W. Alexis, Der falsche Waldemar.

Von Siegfried Passow.

Am 13. Mai 1755 erteilte Friedrich der Große dem Berliner Kaufmann und Weinhändler Konrad Georg Schürmann eine Konzession zur Gründung einer Kleineisen- und Drahtfabrik. Falls er binnen zwei Jahren imstande wäre, das Land mit guten und billigen Weinen zu versorgen, sollte dem Unternehmer ein privilegium privatum auf 20 Jahre für die Kurmark erteilt werden, doch wurde ihm gleich bedeutet, daß er auf ein Einfuhrverbot oder höheren Zoll für auswärtigen Draht durchaus nicht zu rechnen habe. Schürmann erbat die unentgeltliche Überweisung eines Platzes vor dem Hallischen Tore in Berlin zur Anlage seiner Fabrik; da aber dieser, wie auch eine Stelle vor dem Potsdamer Tore, für den Zweck nicht erhältlich war, beantragte er am 23. Dezember 1755, daß ihm der sogenannte Wolfswinkel bei Eberswalde überlassen würde, wogegen indes die dortigen königlichen Fabriken protestierten. Endlich wurde ihm am 18. Mai 1756 ein Platz bei Niederfinow unter Zustimmung des Amtes Chorin und der Gemeinde Niederfinow erblich verschrieben. Eine Verzögerung erfuhr der Bau durch die Bedenken der Kanalverwaltung, welche dem Fabrikanten eine Reihe von Bedingungen stellte, damit die Schiffahrt nicht etwa durch das Etablissement gehindert würde. Nachdem diese Schwierigkeiten beseitigt waren, wurden am 17. August die nötigen Baumaterialien im Werte von 1250 Talern 17 Groschen vom Generaldirektorium angewiesen, und so entstand unter königlicher Beihilfe dicht an der Niederfinower Schleuse eine Drahtfabrik, welche das eine Freiarchen-Gerönne des Finowkanals als Wasserkraft benutzte. Es gelang Schürmann, für seine Rohmaterialien die Akzise-, Zoll- und Schleusenfreiheit sich zu erwirken, auch machte er sich anheischig, dem inländischen Eisen dieselbe Güte zu geben, wie dem für teures Geld aus Schweden bezogenen Erz. Seine Versuche glückten indessen nicht, und er sah sich genötigt, für die zur Drahtgewinnung nicht geeigneten Reste des schwedischen Eisens anderweitige Verwertung zu suchen. Am 2. Januar 1760 beklagte er sich bei der Kammer, daß er für 4000 Taler Eisenabfälle zu lagern habe; er plante deshalb, diese zu Schiffs-, Huf- und anderen Nägeln verarbeiten zu lassen und also mit der Eisendrahthütte eine Nagelfabrik zu verbinden. Kaum erfuhr das Nagelschmiedegewerk in Berlin von dieser Absicht, als es sich aufs äußerste dagegen erklärte. Sie müßten alle zugrunde gehen und würden als lasttragende Bürger außerstand gesetzt werden, ihre onera abzuführen. Der Magistrat der Hauptstadt trat auf die Seite des Gewerkes, und das Gesuch Schürmanns wurde am 23. Dezember 1760 gänzlich abgewiesen. Dieser ließ aber den Mut nicht sinken und verfolgte sein Vorhaben hartnäckig weiter, obwohl die Nagelschmiede und die Stadtväter Berlins es heftig bekämpften. So erreichte er dann wirklich, daß ihm die Fabrikation von Huf- und Schiffsnägeln, später auch von solchen Nägeln gestattet wurde, die bis dahin vom Auslande her eingeführt worden waren.

Schon während des Baues der Fabrik war der Baron von Vernezobre mit dem Berliner Kaufmann in Verbindung gekommen; die Tornower Feilenfabrik, die durch eine Nagelschmiede ersetzt wurde, verdankte offenbar dieser Beziehung ihre Entstehung. Mit einer Kapitaleinlage von 6000 Talern beteiligte sich Vernezobre an dem Draht- und Nagelwerk und schloß in der Folge 1758 eine förmliche Sozietät mit Schürmann, der im Jahre 1762 starb. Von nun an führte der Baron allein den Betrieb weiter und nannte das Etablissement nach seiner dritten Gemahlin, Sophie von Rheinfahrt, Sophienhaus.

Der Magistrat von Berlin legte sich alsbald erneut für die Nagelschmiede ein, denen durch die Schürmannsche Fabrik der größte Eintrag geschehe, und bat, die erteilten Konzessionen und Privilegien nicht auf den Baron zu übertragen. Das Gewerk aber wandte sich direkt an diesen mit dem Hinweise, daß er keinen sonderlichen Nutzen und Vorteil von der Fabrik genießen, sondern nur viele Unruhe und Verlegenheit davon haben werde. Was für Vernezobre nur eine Bagatellsache wäre, bedeute für sie eine Lebensfrage; sie würden dadurch in ihrer Nahrung sehr gehemmt und müßten mit Frau und Kindern in Not und Kummer über den ihnen zuwachsenden Verlust seufzen und klagen. Sie baten daher geradezu um Aufhebung der Fabrik und erklärten sich bereit, dem Baron das etwa vorrätige Eisen abzunehmen. Dieser ging natürlich auf das sehr naive Ansinnen nicht ein, sondern trat schon zur Rettung seiner nach und nach an das Werk gewendeten Kapitalien in Höhe von etwa 21 000 Talern in die Rechte des verstorbenen Schürmann ein und setzte sich mit dessen Erben auseinander. Als sie ihm unerhörte Forderungen stellten und die Auszahlung von 30 000 Talern verlangten, obwohl die ganze Fabrik nur einen Wert von 33 543 Talern repräsentierte, wies Vernezobre das Ansinnen mit der Wendung ab: »Wo wollte ich heraus! Gott sei Dank, ich kann noch besser rechnen. Ich weiß auch, daß ein Dreier drei Pfennige gilt.«

Die Verhandlungen mit der Familie des Vorbesitzers zogen sich in die Länge; auch das Amt Chorin mischte sich hinein und suchte zu hintertreiben, daß Vernezobre Besitzer der Fabrik würde, weil alsdann die dortigen Arbeiter ihr Bier und Branntwein von ihm beziehen müßten, worunter Seiner Königlichen Majestät Allerhöchstes Interesse sehr leiden dürfte. Der Amtsrat Meyer machte deshalb den Vorschlag, daß der König die Draht- und Nagelfabrik ankaufen und dem Amte Chorin als Pertinenz zulegen möchte. Am 19. April 1765 kam endlich ein Vergleich mit den Schürmannschen Erben zustande, die Choriner Ansprüche wurden nicht berücksichtigt, und der Baron wurde gegen Auszahlung von 4500 Talern Alleineigentümer des Werkes, das ihm viel Sorge und Mühe bereiten sollte.

Es mußten erneute Beschwerden der Schwarz- und Weiß-Nagelschmiede, die sich »mit der entfindlichsten Wehmut« über die Vernezobresche Konkurrenz beklagten, zurückgewiesen werden. Die Kanalverwaltung rügte es, daß der Betrieb der Fabrik die Passage hindere; die Zoll- und Steuerabfertigung der Waren brachte mancherlei Ärger mit sich; kleinliche Streitigkeiten mit Niederfinow, dem Amt Chorin und der Ragöser Mühle kamen hinzu.

Langsam blühte das Unternehmen auf, das unter der tüchtigen Leitung des Faktors Nagel stand und 20 Personen beschäftigte. In Berlin wurde eine Niederlage eingerichtet, während in den Städten Eberswalde, Freienwalde, Wriezen, Schwedt, Küstrin, Landsberg, Driesen, Prenzlau und Stargard einheimische Kaufleute und Handwerker den Vertrieb der Produkte des Barons übernahmen. Auch in Stettin und Halle wurden Depots angelegt. Da versuchten die brandenburgischen Städte den adligen Fabrikanten dadurch zu schädigen, daß sie behaupteten, es herrsche Mangel an Draht im Lande, dem dadurch abzuhelfen sei, wenn Vernezobre in einer größeren Zahl von Städten eigentliche Niederlagen errichte. Dieser, der sehr wohl wußte, daß der Drahtumsatz nicht groß genug war, um die Kosten von Ladenmiete, Ausstattung und Personal an vielen Orten zu decken, wehrte sich gegen obige Zumutung und stellte den Städten das wohl nicht ungerechtfertigte Zeugnis aus, daß sie ihm nur Schikanen machen und suchen wollten, »wie gewöhnlich alle Neuerungen von sich abzulehnen«.

Da der Grund und Boden, auf dem die Fabrik stand, zum Teil vordem zu Niederfinow gehört hatte, so mußten die Drahtzieher ihr Brotkorn auf der Ragöser Mühle, die eine Meile entfernt lag, mahlen lassen, obwohl die Hohensinower Wassermühle unmittelbar vor ihrer Türe lag. Ebenso wurde die im Interesse der Werkleute erfolgte Errichtung eines neuen Kruges am »steiffen« (Struwen-) Berge von Chorin aus hintertrieben. Erst nach einem scharfen Kampfe mit dem Eberswalder Superintendenten gelang es dem Baron, zu erwirken, daß seine Hüttenleute, die sämtlich auf seinem Territorium wohnten, von dem Kirchzwang in Niederfinow befreit und nach Hohenfinow eingepfarrt wurden.

Infolge der Mißhelligkeiten, die sich aus der unglücklichen Lage des Etablissements ergaben, entschloß sich Vernezobre zur Verlegung nach Karlswerk, wo ihm dicht neben seiner Krappmühle ausreichende Wasserkraft sogar für eine vergrößerte Fabrik zur Verfügung stand. Die darauf abzielenden Verhandlungen begannen schon 1770. Die Übersiedlung der Nagelfabrik, die bedeutende Neuausgaben verursachte, ist tatsächlich alsbald erfolgt. Der Drahthammer blieb einstweilen in Sophienhaus. Der Gewinn aus beiden Werken war außerordentlich gering, zumal die Verwendung minderwertigen Eisens den guten Ruf der Fabrik schädigte. Die wohlmeinende Absicht des Generaldirektoriums, die Deckung des gesamten Drahtbedarfes der Kurmark dem Freiherrn von Vernezobre zu übertragen, erwies sich bei dieser Sachlage als unausführbar, und seine Erben bezeichneten nachmals die Gründungen in Sophienhaus und Karlswerk als einen Abgrund, welcher ein Kapital nach dem andern verschlungen hätte.

S. Passow. Ein märkischer Rittersitz. Aus der Orts- und Familien-Chronik eines Dorfes. Eberswalde, Rudolf Schmidt.

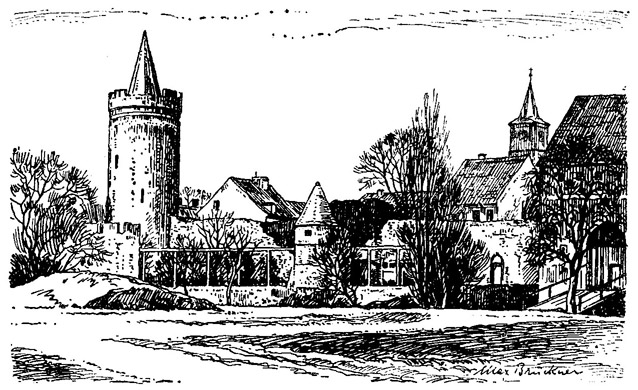

Bernau: An der Stadtmauer.

Albrecht der Bär jagte um 1146 in den Liepnitzforsten, und weil die Sonne heiß auf den Kiefernwald niederbrannte, ward ihm schier durstig zu Sinnen. Als daher der Wirt des Heidekruges untertänig mit einer Kanne selbstgebrauten, schäumenden Bieres an den Fürsten herantrat, schlürfte der Askanier den kühlen Labetrunk mit nicht geringem Behagen. Sein begeisterter Dank ging so weit, daß er eine Stadt an dieser Stelle zu bauen beschloß und die Einwohner dreier benachbarter Dörfer zwang, sich in »Bernau« anzusiedeln. Man hört von der jungen Gründung erst 1232 wieder, wo ihr das Stadtrecht verliehen wurde. Danach gelangte sie zu hohem Ansehen, umgab sich mit Wall- und Ringmauer, deren stattliche Reste noch heute den Fremdling erfreuen, und trotzte mutig allen Feinden. Es waren ihrer nicht wenig; wenn ein Kriegsheer in die Mark fiel, suchte es sich immer Bernaus zu versichern. Aber mit blutigen Köpfen wurden sie allesamt heimgeschickt, Pommern sowohl wie Schweden; auch die Quitzows vergeudeten umsonst ihre Kraft vor diesen ragenden Mauern. Der herrlichste Triumph aber blieb der markigen Bürgerschaft bis Anno 1432 aufgespart, wo die gefürchteten Hussiten in hellen Haufen vor das nun leider abgetragene Mühlentor zogen.

Kurfürst Friedrich I. hatte als Kriegshauptmann Sigismunds die kaiserlichen Völker wider die Böhmen geführt, und um sich blutig an ihm zu rächen, durchstreifte ein Korps von Mordbrennern und Plünderern unter Koska sein Brandenburg. Grauen und Entsetzen eilte vor ihnen her, und obgleich die Hussiten selbst unter den Beschwerden des Marsches furchtbar gelitten hatten und arg heruntergekommen waren, schreckte doch ihr trotz aller Niederlagen noch bedeutender Kriegsruf die kurfürstlichen Lande gewaltig. Alles um sich her niedersengend, belagerten sie mit wüstem Getümmel Bernau. Aber hier zerschellte ihre Macht und die wildbrandende Flut ihres Hasses. Die Bürger hielten auf den hohen Mauern getreulich Wacht, wichen und wankten nicht; alle Sturmangriffe des Feindes wurden abgeschlagen, und als sie einen letzten verzweifelten Vorstoß wagten, griffen auch die Bernauer Frauen und Jungfrauen in den Kampf ein und schütteten den Stürmern und Drängern siedendheißen Brei auf die dicken böhmischen Schädel, bis sie vom Berennen der Stadt abließen und sich davon machten.

Soweit meldet verbürgte Geschichte Bernaus Ruhm. Aber die Chronisten auf dem Stadthause begnügten sich nicht mit so bescheidenem und doch ehrenvollem Triumph; sie ließen den Hussiten noch eine Schlacht auf dem (von massenhaft vergossenem Blute) »roten Feld« bei Bernau liefern und sie insgesamt jämmerlich umbringen. Ein Bernauer Bierbrauer nämlich, erzählt die Sage, verstand es, die Feinde in den Glauben zu versetzen, er wäre mit ihnen im Einverständnis, und sandte ihnen nächtlicherweile mehrere große Wagen mit Bier, daran sie sich's nach des Tages Last und Mühen wohl sein ließen. Das Bernauer Bier, der Stadt Stolz und liebstes Kind, war an sich schon reich und schwer an Stammwürze, der Hussitenfreund aber hatte in diesem besonderen Falle noch gehörige Mengen Giftkrautes, »Trunkeknecht und Trunkeweizen ( Triticum temulentum)« hinzugeschüttet, und als dann die ausgedörrten Koskaner über das Teufelsbräu herfielen, lagen sie nach kurzer Zeit berauscht am Boden. Und nun stürmten die tapferen Bernauer zu ihren Toren hinaus, über die Belagerer her, und mordeten so erbarmungslos, daß nur einer über die Panke entrann und die Schreckensmär nach Boheimb bringen konnte. Wer's nicht glaubt, der lasse sich die Schlüssel zum Hussitenturm geben und steige die sich durch das Mauerwerk windende dunkle Treppe hinan zur schmucken Rüstkammer, wo die Wände mit alten, hübsch blank geputzten Rüstungen bedeckt sind, mit mittelalterlichen Waffen allerart, die man nach der Schlacht auf dem roten Felde aufgelesen haben will.

Das erhaltene Mauerwerk ist von recht beachtenswerter Ausdehnung und Stärke; die Turmmauern sind 2 m dick, die Ringmauern an vielen Stellen 1,85 m; einzelne Steine wiegen elf Pfund und mehr. Bernaus Magistrat pflegt und erhält die Überreste einer großen Vergangenheit mit erfreulicher Pietät; die traurigen Zeiten sind vorüber, wo man Geschichtsdenkmäler niederriß, um Material zum Chausseebau zu gewinnen. Bernau weiß ja auch, daß Mauer und Wall sein höchster Schmuck sind, daß es ohne diese Kleinodien ziemlich unbedeutend, fast interesselos wäre. So wird denn durch verständige und maßvolle Erneuerungen dafür gesorgt, daß die Verwitterung nicht allzu große Fortschritte macht; eifersüchtig hütet man die Türme und ihren Inhalt, jedes Stück Blech ist darin zu Protokoll genommen. Und als die Berliner Zeughausverwaltung 1500 Mark für eine Rüstung zahlen wollte, lehnten die selbstbewußten Bernauer das lockende Anerbieten rundweg ab. Brav so.

Von hoher Bedeutung für die Geschichte der Stadt ist ihre alte Kirche, deren hübscher Bilderschmuck teils Szenen aus dem Lebensgang des Heilandes, von mittelalterlichen Meistern gemalt, darstellt, teils sich mit den hervorragenden Häuptern der Stadt beschäftigt. Die Gemälde zeigen fast ausnahmslos eine geistvoll-naive Kunst des Symbolisierens und ergreifen mächtig das Herz des Beschauers. Von Kunstverständigen werden sie übrigens mit Recht sehr hochgeschätzt. Die Perle unter ihnen ist wohl ein trefflicher Lukas Cranach.

Im Turm die Glocke, unter dem Namen die Bürgerglocke bekannt, verdankt ihre Entstehung der Freigebigkeit des Bernauertums; als sie gegossen werden sollte, tat jeder Einwohner etwas Gold oder Silber, je nach Vermögen, in die Glockenspeise. Nur ein greises Mütterlein, zu arm, edles Metall zu schenken, stand abseits, und als man sie aufforderte, auch ihren Opfermut zu beweisen, antwortete die Alte, daß ihr irdisches Gut zwar mangle, sie aber etwas schenken würde, daraus die Stadt größeren Nutzen ziehen möchte, als aus den prunkenden Gaben der anderen. Und als sie das sagte, zog sie eine Natter aus dem Ärmel und ließ sie in die zischende Gußmasse laufen. Von Stund' an verschwanden alle Schlangen aus der Umgegend Bernaus, endigte eine abscheuliche Plage, unter der man jahrhundertelang gelitten hatte. Als aber 1648 die Glocke einen Riß bekam und nicht mehr geläutet wurde, stellten sich auch sofort die Schlangen wieder ein und entwichen erst, nachdem man aus dem alten Metall eine neue Glocke gefertigt und abermals eine Natter in die Speise geworfen hatte.

Bernau war für Handel und Gewerbe im Mittelalter von großer Bedeutung, seiner Erzeugnisse wegen im ganzen Lande geschätzt, besonders aber sein schon vorhin gerühmter Gerstensaft hatte begeisterte Verehrer. Albrecht Urso ist fürwahr kein zu verachtender Ahn, kein übles Vorbild ernster Biertrinker. Authentisch ist, daß Bernau damals jährlich Hunderte von Zentnern Hopfen aus Buckow bezog, und daß Bernauer Bier alle märkischen Nebenbuhler siegreich aus dem Felde schlug. Beckmann teilt uns ein langes Loblied auf dieses Bräu mit, worin der Dichter u. a. auch dem Berliner Trunk alle Ehre widerfahren läßt, indessen:

Alles sind zwar gute Säfte,

doch Bernauer gibt mehr Kräfte;

diesem müssen alle weichen

und vor ihm die Segel streichen.

Man erzählt auch folgende äußerst glaubwürdige Historie. Ein Bernauer Schuster, der bei der trockenen Arbeit gern sein Schöpplein trank oder zwei, sandte eines Morgens den Lehrjungen Willem nach Bier. Der Bengel vertrödelte sich unterwegs, wie das so Bubenart ist – 's gab schon damals recht erfreulich blondzöpfige Kinder in Bernau – und als er Liesen endlich Ade gesagt, bemerkte er mit Schrecken, daß Mittag längst vorbei war. Zum Meister zurück wagte er sich in seiner Todesangst nicht, er kannte des Grimbarts dauerhaften Knieriem, auch schien ihm das Ereignis ein Schicksalswink längst schon hatte ihn hinter der Glaskugel in der düsteren Bude die Wanderlust gepackt, längst schon hatte ihm der ewige Pechdraht mißfallen. Um nun seine Bernauer Laufbahn mit einem anmutigen Lehrjungenstreich abzuschließen, verpichte er den wohlgefüllten Bierkrug fein säuberlich und vergrub ihn. Und dann ging's unter die Soldaten, Er hatte Glück, bald war er zum Korporal, endlich gar zum Hauptmann avanciert. In einer funkelnagelneuen Uniform begab er sich nun zu seinem alten Meister, aber der vermutete in dem bärtigen, strammen und eleganten Militär jeden anderen als seinen entlaufenen Burschen Willem. Er glaubte steif und fest, der Herr Hauptmann mache sich einen Scherz mit ihm. als er sich zu erkennen gab. Da faßte ihn denn Willem beim Arm und führte ihn zu der Stelle, wo der Krug vergraben lag. Nun natürlich zweifelte der Mann nicht länger – erkannte er doch seine längst verloren gegebene geliebte Dreilitermaß wieder. Wer aber beschreibt das Erstaunen der beiden, als sie in dem Topf, einem dunklen Öle gleich, aber noch vorzüglich erhalten und von trefflichem Wohlgeschmack, das vor 13 Jahren vergrabene Bier wieder fanden! So verstanden die alten Bernauer zu brauen. Ich weiß freilich nicht, ob sie dabei die heute üblichen hohen Dividenden erzielten.

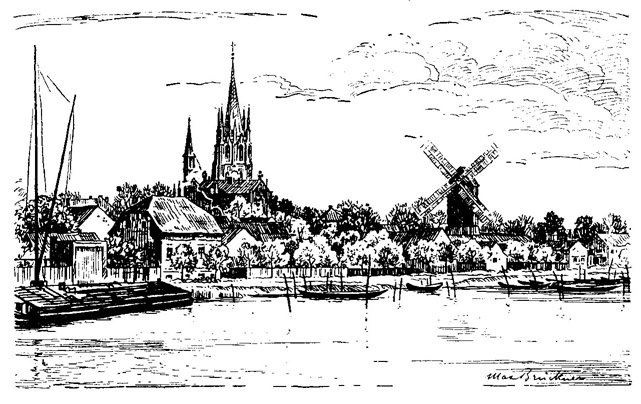

Aus der Märkischen Schweiz.

Seitdem ist Bernau ein wenig von seiner Höhe herabgestiegen, nährt schlecht und recht die Bewohner und verdient den Namen eines freundlichen, lauschigen Landstädtchens. An Biergärten herrscht noch immer kein Mangel, und die Leute werden alt hier. Der noch erhaltene Teil des alten Walls ist zur Promenade umgeschaffen, und das Wasser des Grabens blinkt zur Nachtzeit in unheimlichem Schwarz aus den Buchen und Elsen hervor. Im Busch schlagen die Nachtigallen, und in ihr melodisches Jauchzen klingt und quarrt das Gequak von zehntausend Fröschen, die den Herrn loben zur Sommerszeit und die Wiesen um Bernau bevölkern. Es sind vielleicht Nachkommen jenes couragierten Helden Rollenhagens, des liebenswürdigen Bernauers, der uns den hochberühmten Froschmäusler geschrieben hat.

Von Wilhelm Scheuermann.

Draußen bei Buch ist, dank den Schatzgräbern der Wissenschaft, deutlich und greifbar eine Stadt erstanden, die vor drei Jahrtausenden versunken ist. Wie es zehn Jahrhunderte vor Beginn unserer Zeitrechnung in der Mark Brandenburg ausgesehen hat, wie die Leute damals wohnten, wie sie sich kleideten und ihr Tagewerk verrann, das will uns der graue Heidesand von Buch erzählen. Freilich ist seine Sprache nicht leicht zu verstehen, und wenn wir nur die Bücherfunde allein hätten, ging' es selbst dem Gelehrten so, wie wenn er aus einem Inschriftstein ein paar herausgebröckelte Buchstaben bekäme und sollte nun den Text erraten. Aber im Verein mit anderen Funden, märkischen und weiter entlegenen, wird Buch zwar nicht, wie sein Name vorahnend zu sagen scheint, zu einem Buch der Altertumswissenschaft, aber doch zu einem wichtigen Blatte in ihren Archiven. Denn niemals bisher hatten wir eine Ansiedlung der Bronzezeit von solchem Umfange kennen gelernt, niemals Hausgrundrisse aus jenen Tagen in solcher Zahl und Deutlichkeit aufgedeckt wie hier vor den Toren Berlins.

Diese Hausgrundrisse machen den Namen Buch für immer zu einer klassischen Station auf dem Wege der vorgeschichtlichen Aufklärung und stellen das märkische Dorf neben die Steinzeitdörfer Achenheim und Stützheim im Elsaß und Großgartach in Württemberg, neben das Hallstattdorf Neuhäusel im Westerwalde, das Germanendorf am Fliegenberge im Siegkreis und neben die römische Saalburg. Bei jedem dieser Namen steigt ans dem Schutt der Jahrhunderte und Jahrtausende das deutliche Bild einer menschlichen Siedlung, ein fest umrissener Kulturbegriff vor den Augen der Gegenwart auf. Das kleine märkische Buch darf sich in diese ehrwürdige und stolze Reihe mit hineinzählen.

Es war ein stattlicher Ort, der damals an den Erlenufern der Panke stand. 82 Häuser haben sich bisher feststellen lassen, und es ist zweifellos, daß die Fortsetzung der Grabungen noch mehr erkennen lassen würde. Bedenkt man die damals viel kleinere Zahl der Menschen und vergleicht man diese Menge von Höfen mit der mancher heutiger Dörfer, so könnte man wohl von einer bronzezeitlichen Stadt reden, ohne sich Übertreibung vorwerfen zu müssen. Ihre Größe ist deutlich an den Umrissen im Erdboden abgezeichnet. Eines der größeren Häuser maß, das mag zur Unterstützung der Vorstellung dienen, 5–6 Schritte in der Breite und 8–9 Schritte in der Länge. Zwischen Pfosten, deren in die Erde gegründeter Fuß deutlich im Sande durch seine Farbe abgehoben ist, von denen sich auch Holzreste und besonders die durch Feuerbrand vor Fäulnis geschützten Spitzen erhalten haben, waren die Wände errichtet. Sie bestanden aus wagerecht übereinandergelegten, wenig behauenen Rundhölzern, die mit Weidenruten an den senkrechten Pfosten festgebunden und dann mit Lehm verputzt wurden. Er läßt uns die Abdrücke der von ihm umschlossenen, inzwischen verwesten Holzteile oft gut erkennen. Vor der Eingangsseite hatte die Mehrzahl der Häuser einen laubenartigen Vorbau, der auch bei Regenwetter das Verweilen und Arbeiten im Freien ermöglichen sollte. Wir können zum Vergleich etwa an jene Art altmärkischer Bauernhäuser denken, von denen sich in Nudow bei Gütergotz einige malerisch schöne Beispiele erhalten haben. An einer der Langseiten waren dann viele Häuser noch von einem weiteren Anbau begleitet, der sich im Grundriß als Seitengang abzeichnet, den wir uns als Geräteschuppen, als Stall oder Scheune vorstellen können. In jedem Hause ist aus Lehmziegeln und sorgfältig gesetzten Feldsteinen die flache Herdstelle erbaut; sie erzählt durch Schwarzbrand und Aschespuren noch nach drei Jahrtausenden vernehmlich vom flackernden Feuer, um das sich hier die Hausbewohner sammelten, wenn es draußen dunkelte und der Sturm über das Pankebruch heulte. Manche der größeren Häuser hatten zwei Herdstellen; wir können uns vorstellen, daß sie besser erwärmt werden sollten, wenn die Winterkälte zu streng durch Tür und Fensterritzen blies oder daß zwei Familien, vielleicht der Bauer und die Altenteiler, auf dem Hofe wohnten. Vom Dach hat sich nichts erhalten, aber aus anderen Funden, aus den gleichzeitigen Pfahlbauten und aus den auf Hausurnen erhaltenen Wohnhausabbildungen dürfen wir schließen, daß ein steiles Stroh- oder Schilfdach dem Regen und dem Schnee den Zugang wehrte. Um jedes Haus ging dann, in größerem Kreis den Hof oder Garten umschließend, ein Zaun, dessen Grundriß wir ebenfalls deutlich sehen können. So haben wir das Bild vollständig, und es gehört nicht viel Vorstellungskraft dazu, es sich in allen Einzelheiten auszumalen. Ohne Schornstein suchte der Rauch durch das Eulenloch den Weg ins Freie. In der niedersächsischen Heide stehen noch heute stattliche Häuser, die, von der Besonderheit des Vorbaues abgesehen, in den großen Zügen nicht anders gebaut sind, und als ich einmal in der Nähe von Nienhagen an der Weser in das älteste Haus jener Gegend trat, war es mir, als ginge ich mit drei Schritten drei Jahrtausende zurück mitten ein in lebendige Vorzeit.

Von der Innenausstattung dieser Wohnstätten hat sich, soweit sie aus Holz war, nichts erhalten. Der märkische Boden ist nicht so archivalisch beanlagt, wie die regenlosen ägyptischen Wüstendünen, die keine unbezahlte Schneiderrechnung und keinen Tintenklex eines Notariatsschreibers gnädig vergessen haben, der ihnen einmal auf einem Papyrusblatte vor einigen hundert Menschenaltern anvertraut worden ist. Nur ein dicker, gemütlicher Sessel aus Feldstein, der einmal im Bronzezeitdorf Buch als Großmutterstuhl an den warmen Herdplatz gewälzt worden ist, hat sich in guter Haltung an seinem Platze behauptet; wenn es nicht etwa ein Backofen ist, denn zwischen heißen Steinen buk man damals das tägliche Brot. Ob Sessel oder Backofen, so genau kann man es am Stil des Feldsteines nicht unterscheiden. Doch werden wir im übrigen gut tun, uns den Hausrat, den einst die jetzt zusammengebrochenen Wände umschlossen, nicht zu wild vorzustellen. Die Menschen jener Zeit hatten einen gesunden, guten und auch feinen Geschmack, um den sie mancher beneiden darf, der heute die Welt mit neuen Krawatten und Hutformen zum höheren Glück erzieht. Die Gefäße, in denen eine Bucher Hausfrau vor dreitausend Jahren ihre Suppe kochte, waren aus unglasiertem Ton und ohne Töpferscheibe gemacht. Indessen noch in unseren Tagen hat man in Norddeutschland Töpfe benutzt, die ohne Töpferscheibe geformt, die ohne Glasur nur schwach gebrannt waren, und das Essen soll vorzüglich daraus geschmeckt haben. In ihrer Formgebung und Verzierung aber sind diese Gefäße der Bronzezeit ein so vollkommener Zusammenklang an Zweck und Erscheinung, wie er dem Kunstgewerbe der Gegenwart nur in glücklichen Stunden gelingt. Eine Eigentümlichkeit von Buch ist eine besondere Gestalt von Topfdeckeln mit zierlich gewundenem Rand und aufgebuckelter Mitte, Töpferleistungen, die man getrost als ebenso eigenartig wie schön bezeichnen kann. Und daß auch sonst der Geschmack vor drei Jahrtausenden nicht in ohnmächtiger Ergebung darauf wartete, daß ihm die Völker des Orients den wahren Schwung brachten, kann nur ein Blinder bezweifeln. Denn in Skandinavien ist eine blühende Industrie daraus entstanden, die Schmuckstücke der Bronzezeit nachzubilden, und unsere Modedamen finden diese Ausmünzung des urzeitlichen Erbes sehr modern und tragen gern den altnordischen Gold- und Silberschmuck. Also dürfen wir uns vorstellen, daß auch Bank und Bett und Tisch in diesen Bucher Häusern nicht aus rohen Asten gezimmert waren, wie sie aus dem Walde kommen, sondern aus wohlgeglätteten Brettern – schon der Steinzeitmensch hatte den Hobel erfunden – die mit Schnitzerei und kräftigem Farbanstrich zu freudiger Wirkung gebracht wurden. Der Mensch in jenem jugendlichen Zeitalter liebte die Verzierung; was ihm in sein tägliches Leben trat, das machte er zum Zeugen und Träger seiner Daseinsfreude. Alles, was wir von ihm entdecken, verkündet dies. Und darum fällt es nicht schwer, uns auch seine spurlos untergegangenen Hausausstattungen gut gestaltet und froh geschmückt vorzustellen, besonders wenn wir einen Augenblick daran denken, wie gleichartig heute noch, trotz aller Mannigfaltigkeit nach Gegend und Volk, die europäische Bauernkunst in ihren Ausdrucksformen von Bulgarien bis an das nördliche Eismeer ist. Wir müssen sogar überzeugt sein, daß der Hausrat jener Tage so gut wie Schmuck, Waffen und Gefäße seinen eng mit der übrigen Kultur verwachsenen lebendigen Stil hatte.

Schon der Steinzeitmensch war seßhaft und war Bauer geworden. Die Pflugschar ist eine der ältesten Erfindungen – bis heute vielleicht noch immer die nützlichste von allen –, und Pflugschare, als solche bis in die Bronzezeit benutzt, waren die übergroßen Steinbeile, die man in manchen Gegenden findet und deren Zweck man sich lange nicht erklären konnte. Schon der Steinzeitmensch säte und erntete Hirse, Gerste in mehreren Arten, und Weizen. Roggen und Hafer kamen in der Bronzezeit hinzu. An verschiedenen Fundstellen konnten diese Getreidearten unter besonders glücklichen Umständen gefunden werden. In Buch bisher noch nicht, aber dafür erlebte dort ein anderes Nahrungsmittel der märkischen Vorzeit seine Auferstehung. In einer Abfallkuhle lag ein zerschlagener Topf, der mit verkohlten Eicheln gefüllt war. Vor dreitausend Jahren hatte sie eine Hausfrau auf den Herd gesetzt, um sie zu dämpfen. Irgendein Zufall rief sie ab, und als sie wiederkam, war eines jener Malheure geschehen, die damals wohl schon ebenso wie heute zum Hauskrach führten. Das Wasser war ausgekocht, die verkohlten Eicheln hatten das ganze Haus mit schwälendem gelben Dampf erfüllt, und schließlich war der Topf so zersprungen, daß man ihn nicht einmal als Vorratsbehälter in den Keller eingraben konnte. So flog er auf den Müll, und im Hause roch es noch lange angebrannt. Das verdorbene Abendessen wurde ganz gewiß durch keine Vorahnung von dem soeben der Wissenschaft geleisteten Dienst aufgeheitert, und da die Bucherin doch eine echte märkische Hausfrau, eine Urmärkerin sogar war, so glaube ich fast, sie ist noch heute in ihrer Graburne nicht stolz auf die Freude, die sie den Herren Altertümlern mit ihrem Küchenunglück geleistet hat. Dabei ist es eine sehr edle Freude, denn wären sie nicht angebrannt und verkohlt, so hätten die Eicheln sich nicht erhalten, und wir wüßten nicht, daß gedämpfte Eicheln auf dem Speisezettel von Buch gestanden haben.

Der Garten gab wohl allerlei Obst und Gemüse, auch Gewürz und Heilkräuter. Der Wald spendete einen unerschöpflichen Segen an Haselnüssen und Beeren, von denen besonders Him- und Brombeeren von Vorzeitmenschen in großen Massen vertilgt wurden. Dazu kamen die Erzeugnisse der Milchwirtschaft, denn schon vor dreitausend Jahren wurden in Buch Kühe und Ziegen gemolken und die Milch verwertet. Das bezeugen die Reste von Siebgefäßen mit durchlochten Wänden, wie sie zum Weichkäsebereiten noch in der Gegenwart in Süddeutschland und der Schweiz üblich sind. Und wenn es sonst im Hause nichts mehr zu tun gab, so spann die Frau die Wolle der Schafe, nicht am surrenden Spinnrade, aber mit dem kreiselnden Wirbel, wie es noch heute die Mädchen in Dalekarlien machen, und webte die Fäden zum gemusterten Gewandstoffe an Webstühlen, wie sie in ganz gleicher Art bis vor kurzem im Spreewalde und immer noch bei den Slawen Südosteuropas im Gebrauche sind. Von diesen Webstühlen liegen die aus Ton gebrannten Gewichte der Fadengänge im Schutt von Buch.

Ließ dem Manne der Ackerbau freie Zeit, so sah er wohl nach, ob in der Panke Wels und Quappe nicht ausstarben. Die vielbespotteten Angler betreiben ein ehrwürdiges Gewerbe. Der Bronzezeitmensch fertigte Angelhaken jeder Größe und Gestalt so geschickt wie irgendein englischer Forellenfischer, und überhaupt verfügt die heutige Fischerei über keinerlei Fanggeräte, die nicht schon dem Stein- und Bronzezeitmenschen bekannt und geläufig waren. Gute Fischweide in Seen und Flüssen lohnte den erfinderischen Geist.

Und gar die Jagd war reich und lohnend in der damaligen Mark. In den Torfstichen und Moorbrüchen um Havel und Spree, Nuthe und Panke liegen die Reste von Wiesent und Elch, Auerochs und Wildpferd, Bär und Hirsch, Luchs und Wolf in solcher Fülle, daß wir die Jagdfreude der Vorfahren verstehen, die wie ein verklingendes Waldhornlied noch aus dem Nibelungensang zu uns herübertönt. Mit Spieß und Pfeil fällte man das edle Wild, die kleinen Räuber fing man in Fallen, wie sie kein Forstheger heute klüger erdenkt. Das Pferd war beides, Wild und Haustier. Eine knöcherne Zaumstange hat der Bucher Fundplatz geliefert. Als Hausgeflügel wurden damals schon gehalten Gänse und Tauben, vielleicht auch Enten und Hühner flatterten, scharrten und schnatterten im Hofe. Nirgends fehlte des Menschen ältestes Haustier, der treue Jagd- und Wachhund. Die Biene gab den Honig, der doppelt und dreifach geschätzt wurde in einer Zeit, die noch keinen Zucker kannte und die gegorenen Malzgetränke gern durch Honigzusatz verstärkte.

Für die Kinder wurde Spielzeug gefertigt. Klappern für die kleinen, Tonfiguren für die größeren. Vorgeschichtliche Klappern von märkischem Boden kennen wir mehrere, Spielfiguren aus Buch bisher zwei, einen Vogel und ein vierbeiniges Tier.