|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Schönes Wetter. – Unnatürliche Klarheit der Luft. – Der Kapitän vermutet Sturm. – Bramstegen an Deck. Vorbereitungen für den Pampero. – Der Barometer fällt. – Wetterleuchten. – Ruhe in der Natur. – Der erste Donnerschlag. – Die Bö ist da! – Segelbergen. – Der Blitz trifft den Mast. – Bange Augenblicke. – Auf den Raaen im Gewittertoben. – Es wird hell im Süden. – Die Navigation. – Der Kompaß. – Seekarten. – »Versetzen« des Schiffes. – Das Loggen und die Loginstrumente. – Der Navigations-Offizier. – Astronomische Beobachtungen. – Die Chronometer. – »Sonne schießen.« – Loten. – »Mann über Bord!« – Die Rettungsmaßregeln. – Gerettet. – Die Wasserscheu der Seeleute und Fischer. – Schwimmunterricht.

Seitdem die »Moltke« Rio de Janeiro verlassen hat, um ihren Kurs wieder nach Norden zu nehmen, sind vier Tage verflossen. Das Wetter ist wunderbar schön, der Wind ist gleichmäßig und die Luft zeigt eine Klarheit, wie sie die jungen Seeleute noch nie gesehen haben. Es ist kühl, der Wind kommt vom Südpol her, wo sich bekanntlich ja auch ungeheuerliche Eismassen befinden.

Der Wachtoffizier diktiert dem Kadetten der Wache Notizen über das Wetter. Als der Kommandant zu einer Revision auf die Kommandobrücke kommt, um sich dort den Dienst auf dem Oberdeck anzusehen, macht ihm der Wachtoffizier Meldung.

Der Kommandant betrachtet den Himmel und sagt:

»Mir war die Sache auch schon verdächtig, als ich auf Deck kam. Ich vermute, wir bekommen einen Pampero. In diesen Breiten muß man stets auf einen solchen gefaßt sein.«

Der Kapitän verläßt die Brücke, und als sich ihm bald darauf der erste Offizier mit einer der zahllosen Meldungen nähert, die er täglich dem Kommandanten zu machen hat, gibt ihm der Kommandant einige Aufträge.

Die jungen Matrosen und Schiffsjungen sind sehr erstaunt, daß auf der »Moltke« Vorbereitungen getroffen werden, die anscheinend ganz überflüssig sind. Erst werden in der Batterie die Geschütze doppelt festgezurrt, dann werden auf Deck die Boote noch mehr als sonst befestigt. Nachmittags gegen drei Uhr werden die Leute zum Segelmanöver gerufen, und trotzdem das Wetter geradezu überirdisch schön ist, läßt der Kommandant, der das Segelmanöver selbst kommandiert, von allen drei Masten die Bramstengen herunternehmen und an Deck bringen. Natürlich werden auch die Bramraaen und die Segel heruntergeschafft. Die »Moltke« führt nur noch die Untermasten- und die Marsstengen. Der Kommandant ist zu dieser Maßregel berechtigt, denn der Barometer fängt langsam an zu fallen.

Gegen Abend wird der Wind, der direkt in die Segel des Schiffes bläst, stärker, und der Kapitän läßt ein Reef in die Marssegel stecken. Nach Sonnenuntergang fängt der Wind an zu flattern, das heißt er kommt bald direkt von Süden, dann eine Zeitlang von Westen, springt dann nach Südost über, kurzum, die Wache auf Deck bleibt fortwährend in Tätigkeit, um die Segel nach der Änderung des Windes zu stellen.

Jetzt weiß es der Kommandant nicht nur aus der Segelanweisung, die auch über das Auftreten der Pamperos genaue Auskunft gibt, sondern aus den Erscheinungen in der Natur, daß für die Nacht schweres Wetter zu erwarten ist. Der Barometer fällt gleichmäßig weiter. Abends um neun Uhr wird das zweite Reef in die Marssegel gesteckt. Der Wind hat ungefähr Stärke Nummer 7. Eine Zeitlang weht zunehmender Ostwind, der aber bald wieder aufhört. Vom Süden her ist ein kalter Luftstrom herangekommen, der an der Ostküste von Amerika entlang streicht. Die heiße Luft im Binnenland setzt sich jetzt in immer raschere Bewegung nach dem kalten Luftstrom, da die dünnere Luft natürlich den Weg nach dem kalten Luftstrom sucht, weil sie sich dort ausdehnen kann. Der starke Temperaturunterschied zwischen den beiden Luftströmungen wird auch zu schweren elektrischen Entladungen führen.

Als es ganz finster geworden ist, sieht man im Süden und im Westen gleichzeitig leises Wetterleuchten. Die elektrischen Entladungen nehmen zu. Besonders im Westen schlagen die fernen Blitze, deren Donner man nicht hört, immer höher am Horizont empor. Es scheint dort ein schweres Gewölk aufzusteigen.

Der Kommandant ist seit abends acht Uhr ununterbrochen auf der Brücke. Bis gegen elf Uhr nachts harrt er aus. Dann wird der Wind wieder stetig südlich und das Wetterleuchten läßt mehr und mehr nach.

»Vielleicht kommen wir um die Sache herum,« meint der Kommandant zum Wachtoffizier; »es will mir scheinen, als ob jetzt im Süden das Wetterleuchten stärker wäre und im Westen fast ganz aufgehört hätte.«

»Ich habe das auch bemerkt,« sagt der Wachtoffizier.

»Dann ist wohl anzunehmen, daß der Pampero, wenn es überhaupt einen gibt, südlich von uns vorübergeht.«

Kurz vor Mitternacht begibt sich der Kommandant in die Kajüte, um eine Tasse Kaffee zu sich zu nehmen. Er ist kaum zehn Minuten von der Brücke herunter, als ein fürchterlicher Blitz das ganze Himmelsgewölbe in Feuer zu setzen scheint. Ein betäubender krachender Donner folgt und rollt lange nach. Im Aufleuchten des Blitzes hat der wachthabende Offizier von Südwesten her eine weißliche Wand herankommen sehen. Das ist die von der Gewitterbö herangejagte Wassermasse.

»Alle Mann auf!«

kommandiert der wachthabende Offizier.

Ein zweiter furchtbarer Donnerschlag erfolgt. Ein Windstoß trifft die »Moltke« von Westen her und wirft sie nach Steuerbord hinüber, daß fast die Reling in die Flut taucht.

Die Bö ist da!

Geblendet von den Blitzen drängen durcheinander auf dem Oberdeck die aus dem Schlafe aufgeschreckten Mannschaften. Ein gewaltiger Knall verkündet, daß eines der großen Segel vom Winde zersprengt und in Fetzen davon geflattert ist. Die Menschen können sich auf Deck kaum festhalten, da das Schiff noch immer mehr nach Steuerbord hinüberhängt.

Da gellt durch Sturmgebraus und Donnerkrachen die Stimme des Kommandanten, und jedermann weiß, daß es jetzt gilt, mit Blitzesschnelligkeit die Befehle auszuführen, weil sonst Schiff und Mannschaft verloren sind.

»Gei auf Großsegel und Besahn!«

»Klüver nieder! Laß laufen Marssegel! Hol aus Reeftaljen!«

Mit rasender Geschwindigkeit jagt das Schiff, getrieben vom Sturm, mit seinem Bug fortwährend Wasser übernehmend, durch die Fluten dahin. Blitz auf Blitz zuckt und der Donner rollt betäubend.

Ein fürchterlicher Wolkenbruch, der es unmöglich macht, auf wenige Schritt zu sehen, kommt hernieder, und wehrlos müssen sich einen Augenblick lang Offiziere und Mannschaften an Deck dem Toben der Elemente preisgeben. Einen Moment scheint das ganze Oberdeck in Flammen zu stehen, Schreckensschreie hört man, und bleiche Gesichter werden sekundenlang im Aufleuchten des Blitzes sichtbar. Der Blitz hat den Blitzableiter des Großmastes getroffen, aber, wie es scheint, ist er an ihm ins Wasser gegangen, ohne großen Schaden zu verursachen.

Durch das Sprachrohr gibt der Kapitän seine Befehle, denn er sieht beim nächsten Blitz hilflos eine Anzahl von Leuten an Deck liegen. Sie sind von dem Blitze betäubt und sie müssen durch ihre Kameraden vor dem Ertrinken bewahrt werden, denn die See schäumt in ganzen Wellenbergen zeitweise über das Oberdeck.

Das sind Momente der Angst und des Schreckens!

Rechts und links vom Schiff fahren die Blitze in das Wasser!

Die Segel müßten geborgen werden, aber niemand kann jetzt auf die Raaen hinauf, denn man versteht kein Kommando. Hier heißt es aushalten, ein Stoßgebet sprechen und daran glauben, daß Gott auch aus schlimmster Not errettet.

»Wenn nur die Masten halten!« denken der Kapitän und die Offiziere, welche in solchen Augenblicken viel mehr Sorge haben, als die Mannschaften, da sie viel besser wissen, wie es um das Schiff steht.

Einen Augenblick scheint eine Pause in dem Wolkenbruch, dessen Geräusch alles übertönte, und in den heftigen Blitzschlägen einzutreten.

»Marssegel bergen! Enter auf!«

Im wahrsten Sinne des Wortes umzuckt von Blitzen, entern die Marsgasten auf.

»An die Marsgeitaue und Gordings!«

Die Mannschaften, die auf Deck die Enden bedienen, stolpern und fallen über das Schiffsdeck bis an die Enden, aber sie wissen, jetzt heißt es aufpassen. Vermittels der Enden müssen die Marssegel aus dem Wind gebracht werden, damit die Mannschaften oben das wildschlagende Tuch packen und einziehen können. Aber jede unbedachte Bewegung, jedes zu rasche Anziehen der Geitaue und Brassen schleudert die im Sturme sich mühsam festhaltenden Menschen von den Raaen herab in die Flut, und keine menschliche Macht kann ihnen in diesem Augenblicke Hilfe bringen.

Es ist ein Kampf auf Tod und Leben, den die Mannschaften da oben auf den Raaen mit dem wild um sich schlagenden Segeltuch führen, aber es hilft nichts, das Tuch muß festgemacht werden. Zehnmal entgleitet es den Händen der Leute und zum elften Male greifen sie mit aller Kraft hinein, ob auch die Nägel brechen und das Blut aus den Fingerspitzen quillt.

Der Wolkenbruch setzt mit erneuter Kraft ein und droht die Mannschaften von den Raaen herabzuspülen. Kein Kommando ist mehr zu hören, jeder Mann muß in diesem Augenblicke wissen, was er tut. Nur im hellen Lichte der Blitze sieht man die Winke und Gesten der Maate, die auf den äußersten Enden der Raaen sitzen und mit stummen Zeichen ihre Leute dirigieren.

Acht Mann stehen am Steuer und sind kaum imstande, dasselbe festzuhalten. Wehe, wenn das Steuer kräftiger wird, als sie, wenn es den Halt verliert und herumwirbelnd sich nur einmal herumdreht! Mit zerschmetterten Knochen werden dann die Unglücklichen, die die Steuerräder nicht mehr festzuhalten vermögen, fortgeschleudert.

Nachdem die Marssegel dicht gereeft sind, müssen die Großsegel festgemacht werden. Damit das Schiff aber nicht ein Spiel der Wellen ist, müssen Sturmstagsegel gesetzt werden, denn der Wind ist auf Nummer 11 gestiegen.

Sobald das Schiff erst wieder gewissermaßen Stützen durch die Segel hat, richtet es sich etwas auf und jagt nach Nordost hin, weit aus seinem beabsichtigten Kurs herauskommend. Aber das Schlimmste ist überwunden. Wenn jetzt nicht noch der Blitz die Masten trifft und zerschmettert, wenn nicht noch irgendein unvorhergesehenes Ereignis eintritt, wird die »Moltke« auch diesen Sturm abwettern.

Bis gegen drei Uhr morgens tobt das fürchterliche Gewitter. Dann werden die weißleuchtenden und bläulichen Blitze seltener, der Donner rollt nicht mehr ununterbrochen, der Regen hört allmählich auf. Im Südwesten erscheint eine helle Stelle am Himmel, ein Beweis, daß dort das Ende der Wolken ist.

Gegen drei Uhr morgens läßt der Kommandant ein Reef aus dem Groß- und Marssegel nehmen, dann werden die Mannschaften, durchnäßt bis auf die Haut, wieder in ihre Hängematten geschickt. Vorher aber bekommt jeder von ihnen noch einen Becher heißen Kaffees, den auf Befehl des Kommandanten der Koch bereitgehalten hat, sobald es möglich war, in der Kombüse Feuer anzuzünden. Gegen fünf Uhr morgens läßt der Wachtoffizier noch zwei Reefe aus dem Mars- und Großsegel nehmen, und als die Mannschaften früh zum Dienst antreten, ist das Meer wohl noch unruhig, der Himmel aber klar, und die »Moltke« segelt wieder auf dem alten Kurs weiter.

Wie findet das Schiff seinen weiten Weg durch die Fluten des Ozeans? Wie wird es möglich gemacht, daß das Schiff gerade an dem Punkt das Land erreicht, den es anlaufen will? Wie orientiert sich die Besatzung des Schiffes über den Ort, wo sich das Fahrzeug befindet, wenn man seit Wochen, ja auf einem Segelschiff seit Monaten kein Land gesehen hat?

Der Stand der Sonne am Tage und des Mondes und der Sterne bei Nacht gewährte den Seefahrern ältester Zeiten eine mangelhafte Orientierung. Als der Kompaß erfunden war, wurde es dem Seemann schon leichter, seinen Weg über weite Wasserflächen zu nehmen. Bis dahin hatten die Seeschiffahrt treibenden Nationen sich mit ihren Fahrzeugen stets nur in der Nähe der Küste halten können.

Der Kompaß ist auch heute noch ein wichtiges Mittel für die Schiffahrt, aber er genügt nicht. Sehen wir uns einmal die Einrichtungen des Schiffskompasses an, wie sie auf den Schiffen der deutschen Kriegsmarine üblich sind.

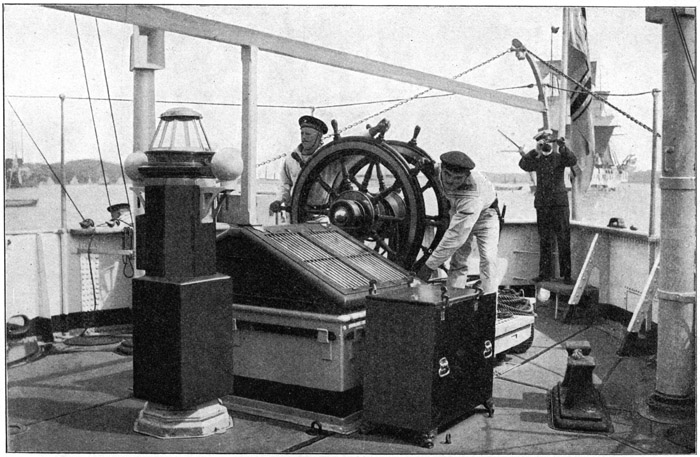

Aus unserem Bild »Am Steuer« sieht man im Vordergrund des Bildes eine aufrecht stehende Säule mit einem Oberlicht. Das ist das Kompaßgehäuse. Zunächst sehen wir uns den Kompaß selbst an, der im Inneren dieses Gebäudes angebracht ist. Es bewegt sich nicht, wie bei den Taschenkompassen, eine Magnetnadel mit einem Hütchen auf einer Spitze, sondern unter einer Pappscheibe, die ungefähr einen Durchmesser von achtzehn Zentimetern hat, sind parallel zwei starke Magnetstäbe angebracht. In der Mitte der Scheibe befindet sich das Hütchen, das aus einer Spitze frei schwingen kann. In neuerer Zeit läßt man aber die Scheibe meist auf einer Mischung von Öl und Glyzerin schwimmen, weil sie sich dann noch freier bewegen kann und durch heftige Bewegungen des Schiffes nicht so sehr beeinflußt wird. Auf der Oberseite der Scheibe befindet sich die sogenannte Kompaßrose, das heißt durch stärkere und schwächere Striche sind 128 Abteilungen dieser Scheibe hergestellt. Zunächst sieht man auf der Scheibe die vier Hauptpunkte Nord, Ost, Süd und West. Der Zwischenraum zwischen je zwei dieser Hauptpunkte aber ist wieder in acht gleiche Teile, Striche genannt, eingeteilt, und der Raum zwischen zwei Strichen wiederum in Viertelstriche. So haben wir zum Beispiel in der Mitte zwischen Nord ( N) und Ost ( O) den Strich Nordost ( NO), zwischen Nord und Nordost den Strich Nordnordost ( NNO), zwischen O und NO: Ostnordost ( ONO), zwischen N und NNO: Nord zum Ost ( N zum O), zwischen O und ONO: Ost zum Nord ( O zum N), zwischen NNO und NO: Nordost zum Nord ( NO zum N), zwischen ONO und NO: Nordost zum Ost ( NO zum O). Die halben und Viertelstriche werden den ganzen Strichen angehängt, zum Beispiel Nordost halb Nord ( NO ½ N), Nordost zum Ost dreiviertel Ost ( NO zum O ¾ O).

Die Scheibe mit den unter ihr angebrachten Magneten befindet sich in einem runden Messinggehäuse. Genau in der Ebene des Schiffes das heißt in der Linie, die man sich vom Bug bis zum Heck gezogen denkt, ist an der feststehenden Säule des Kompaßgehäuses auf dem oberen Rande (auf dem Bilde unter dem Oberlicht) ein dicker schwarzer Strich angebracht. Auf diesen Strich wird gesteuert. Wenn zum Beispiel den Leuten am Steuer befohlen wird, daß sie Nordost halb Nord steuern sollen, dann bringen sie durch Drehen des Steuers den Strich der Kompaßrose, der NO ½ N bezeichnet, genau an den schwarzen Kompaßstrich heran. Der Strich der Kompaßrose liegt an dem Kompaßstrich an und deshalb heißt es auch, wenn gefragt wird: »Was für ein Kurs wird gesteuert?«:

»Das Schiff liegt Nordost halb Nord an!«

Durch das Oberlicht auf dem Kompaßgehäuse wird die Scheibe bei Tage beleuchtet. Bei Nacht sorgen gute Lampen, die gegen das Verlöschen geschützt sind, für die Beleuchtung des Kompasses, der Kompaßscheibe und des Striches.

Um nicht zu verwirren, wollen wir auf eine Erklärung all der anderen an dem Kompaßgehäuse und der Säule angebrachten Gerätschaften und Hilfsmittel verzichten.

Außer dem Kompaß hat der Seemann noch Karten, und zwar von den viel befahrenen Gegenden des Ozeans sehr genaue Karten. Seit Jahrzehnten wenden die Schiffahrt treibenden Nationen, besonders die Engländer und Amerikaner, viel Geld auf, um Schiffe auszuschicken, die nichts anderes zu tun haben, als die Verbesserung der Seekarten zu besorgen, indem sie die Tiefe des Ozeans an gewissen Stellen ausloten und darüber Berichte entwerfen, die allen Schiffahrt treibenden Nationen zugute kommen. Die Seekarte, die ein Stück des Ozeans darstellt, ist kein weißes Stück Papier, sondern sie ist mehr oder minder mit Zahlen bedeckt, welche die Tiefe des Ozeans in Metern angeben. Der Grund des Ozeans ist ja keine ebene Fläche, sondern weist ebenso wie das Land Erhöhungen und Vertiefungen, ja sogar hohe Gebirge auf. Manche dieser unterseeischen Bergspitzen kommen so nahe an die Oberfläche heran, daß sie für Schiffe verhängnisvoll geworden sind. Große Plateaus der Bergzüge unter Wasser bilden gefährliche Bänke für die Schiffahrt.

Solche Gefahrpunkte hat man nach Möglichkeit ausgelotet und sie nach geographischer Länge und Breite auf der Karte bestimmt. Eine Seekarte, welche das Fahrwasser an der Küste darstellt, enthält nicht nur genaue Angaben über die Tiefe, sondern auch über die Beschaffenheit des Grundes. Sie gibt an, ob der Grund aus Kies, Lehm, Muscheln, Riffen, Sand, Schlick oder Stein besteht. Außerdem sind auf einer solchen Küstenkarte alle sogenannten Seezeichen: Leuchttürme, Tonnen, Baaken, Feuerschiffe, Glocken und Heulbojen angegeben.

Kehren wir jetzt zum Kompaß zurück. Wenn man vorher auf den Seekarten den Punkt bestimmt, nach dem man gelangen will, so müßte es – glaubt der Laie – einfach sein, den Kurs auf dem Kompaß festzustellen, den das Schiff zu steuern hat, und dann immerfort genau in derselben geraden Linie weiter zu steuern, bis man den gewünschten Punkt erreicht. Dieses fortwährende Steuern in gerader Linie ist aber unmöglich. Die Wachsamkeit der Leute am Ruder läßt doch zeitweise nach und sie kommen ein wenig aus dem Kurs. Selbst wenn dies nur für wenige Minuten geschieht, ist doch schon ein Fehler vorhanden. Dann geht das Schiff aber durchaus nicht in gerader Linie, selbst wenn es von den besten Dampfmaschinen getrieben wird. Es gibt Strömungen an der Oberfläche des Meeres, welche das Schiff »versetzen«, das heißt nach rechts oder links von seinem Kurse und der geraden Linie abdrängen. Wenn diese Ablenkung auch vielleicht täglich nur einen halben Kilometer nach rechts oder links betragen würde, so summiert sich doch der so entstehende Fehler, wenn das Schiff wochenlang segelt, zu einem ganz kolossalen Irrtum auf. Das Schiff würde vielleicht hundert Kilometer oder mehr links oder rechts von dem Punkte auf die Küste treffen, wo es anlangen will. Außerdem hätte es zu gewärtigen, daß es in gefährliches Fahrwasser kommt, ohne es zu ahnen.

Großen Wert hat es natürlich für den Schiffer, der sich mitten auf dem Ozean befindet, festzustellen, mit welcher Geschwindigkeit er durch das Wasser geht, denn auch daraus kann er ja berechnen, wie weit er vom Lande entfernt ist oder wie weit er sich einem Festlande oder einer Insel genähert hat.

Die Geschwindigkeit des Schiffes wird, wie wir wissen, durch das sogenannte Loggen gemessen. Natürlich muß man irgendeinen festen Punkt auch auf dem Ozean finden, von dem aus sich das Schiff entfernt, um zu sehen, welchen Weg es innerhalb einer gewissen Zeit zurücklegt. Diesen festen Punkt schafft man sich durch das sogenannte Logbrettchen. Es ist dies ein dreieckiges, mit besonderen Vorrichtungen versehenes Brettchen, welches stets senkrecht, mit der Spitze des Dreiecks nach oben, schwimmt, wenn man es in das Wasser wirft. Dieses Brettchen bildet, wenn es über das Heck des Schiffes geworfen wird, den festen Punkt hinter dem Schiff. Auf einer Rolle, die an den beiden Enden Griffe wie ein Nudelholz hat, auf der Logrolle, ist eine lange Leine, die sogenannte Logleine, aufgewickelt. Die beiden Logsgasten halten in dem Zwischenraum zwischen Daumen und Zeigefinger jeder das eine Ende der Logrolle hoch über ihre Köpfe. Das Logbrettchen, an dem das Ende der Logleine befestigt ist, wird hinten ins Wasser geworfen und sofort beginnt sich die Leine abzurollen. Gewöhnlich überwacht ein Kadett das Ablaufen der Leine, ein anderer Kadett hat eine kleine Sanduhr in der Hand, die 14 Sekunden lang läuft. Auf das Kommando »Null« des ersten Kadetten dreht der zweite Kadett die Sanduhr um, und in dem Augenblick, in dem sämtlicher Sand aus dem oberen Teil der Sanduhr in den unteren gelaufen ist, ruft er »Stopp!« und die Logleine wird festgehalten. Sie ist in bestimmten Abständen mit Knoten versehen, die man auch in der Finsternis der Nacht durch das Gefühl genau unterscheiden kann. Je nach der Zahl der Knoten, die von der Logleine ausgelaufen sind, kann man berechnen, wie viel Weg das Schiff in den vierzehn Sekunden der Messung zurückgelegt hat. Von dieser Manipulation des Loggens her stammt auch der Ausdruck: »Das Schiff läuft so und so viel Knoten«. Man hat auch Patentlote, die Uhrwerke enthalten, auf deren Zifferblättern die Zahl der zurückgelegten Meter angegeben ist, wenn man das Patentlog eine Zeitlang hinter dem Schiffe durch das Wasser schleppt.

Wenn man aber auch auf diese Weise in gewissen Zwischenräumen tagsüber die Geschwindigkeit mißt, die das Schiff hat, so erreicht man doch damit kein sicheres Resultat. Die Geschwindigkeit des Schiffes bleibt durchaus nicht die gleiche. Beim Segelschiff ist ja die Geschwindigkeit von der Stärke und der Richtung des Windes abhängig. Aber auch die Maschinen der Dampfschiffe sind nicht so vollkommen, daß sie beständig die gleiche Zahl von Touren laufen. Stehen Wind und Strömung dem Schiff entgegen, so weiß man wohl durch das Loggen ungefähr, wie viel Fahrt das Schiff »durch das Wasser« gemacht hat, aber nicht »über den Grund«. Nehmen wir zum Beispiel an, das Schiff nähert sich einer Küste und der Ebbestrom kommt ihm entgegen. Das Schiff macht, sagen wir achtzehn Knoten, die Ebbe aber, die ihm entgegenkommt, treibt es um drei Knoten zurück, so daß das Schiff wohl achtzehn Knoten durch das Wasser, aber nur fünfzehn Knoten über den Grund gemacht hat.

Also auch das Loggen zusammen mit dem Kompaß und den Karten ermöglicht es dem Seefahrer keineswegs, genau festzustellen, wo er sich in der weiten Wasserwüste zu gewissen Zeiten befindet. Ermöglicht wird vielmehr dieses Zurechtfinden nur durch die Navigation, das heißt durch die praktische Anwendung der Astronomie. Auf jedem Kriegsschiffe ist der Navigationsoffizier, gewöhnlich der rangälteste Offizier nach dem ersten Offizier, die Persönlichkeit, welche die verantwortungsvolle und schwierige Aufgabe hat, beständig den Weg des Schiffes zu überwachen und festzustellen, wo sich in gewissen Zeitpunkten, besonders mittags, das Schiff befindet. Die Hauptverantwortung trägt ja immer der Kommandant des Schiffes, aber der Navigationsoffizier ist ihm als Helfer für diese Spezialität des Schiffsdienstes beigegeben. Um die Details des Navigationsdienstes zu schildern, müßte ein dickleibiges Buch geschrieben werden, dessen Lektüre nur dann Wert hätte, wenn wir bei unseren jugendlichen Lesern bedeutende Kenntnis in der Mathematik und Astronomie voraussetzen könnten. Da dies nicht angängig ist, so müssen wir uns, ebenso wie bei der Beschreibung des Kompasses, des Loggens und der Seekarten, auf allgemeine kurze Angaben beschränken.

Morgens gewöhnlich zwischen acht und neun Uhr, mittags um zwölf Uhr, wenn die Sonne im Zenith steht, nachts, wenn die Sterne klar sind, macht auf hoher See der Navigationsoffizier seine Beobachtungen an Sonne, Mond und Sternen, und mit Hilfe der offiziellen Navigationsbücher, welche hunderte von Tabellen und Angaben für jeden einzelnen Tag des Jahres und die verschiedenen Ozeane enthalten, stellt der Navigationsoffizier täglich mindestens ein halbes Dutzend Berechnungen an, deren Zahl er in gewissen Augenblicken verdoppelt und verdreifacht. Die geographische Breite wird gemessen durch Beobachtung des Mondes und der vier hellen Planeten, der Venus, des Mars, des Jupiter und des Saturn. Eine einfachere Methode zur Bestimmung der geographischen Breite nimmt nur den Polarstern zu Hilfe. Um die geographische Länge eines Ortes zu bestimmen, muß außer der Beobachtung der Sonne, des Mondes und der Sterne auch noch der Chronometer zu Hilfe genommen werden.

Jedes Schiff besitzt mindestens drei Chronometer, das heißt Uhren, welche in besonderen Werkstätten mit der denkbar größten Genauigkeit hergestellt worden sind. Die Hauptsache an diesen Chronometer-Uhren bleibt, daß ihr Gang ein gleichmäßiger ist. Ob sie im Laufe von vierundzwanzig Stunden vielleicht einige Sekunden vorgehen oder nachgehen, darauf kommt es nicht an, wenn nur dieses Vorgehen oder Nachgehen immer dieselbe Zahl von Sekunden umfaßt. Wenn die Chronometer, die, nebenbei bemerkt, sehr teuer sind, in der Werkstatt fertig gestellt und beobachtet worden sind, gehen sie in Deutschland an die Seewarte nach Hamburg, wo eine besondere wissenschaftliche Abteilung zur Beobachtung von Chronometern eingerichtet ist. Hier werden von besonderen Beamten die Chronometer monatelang auf ihren Gang, ihre Präzision und auf ihr Verhalten gegenüber den verschiedenen Temperaturen geprüft. Dann erhält jeder Chronometer eine besondere Bescheinigung, welche auf das genaueste angibt, wie er sich in den verschiedenen Temperaturen verhält, um wie viel er abweicht und wie weit er von dem Ideal eines durchaus gleichmäßigen Ganges entfernt ist. Der Chronometer wird dann mit doppelten Ringen, so daß er bei jeder Bewegung des Schiffes immer in Ruhe bleibt, in einen polierten, mit Samt gefütterten Kasten gelegt.

Drei solcher Chronometer nimmt jedes Schiff an Bord, um nicht in Verlegenheit zu kommen, wenn einer der Chronometer beschädigt wird oder versagt. In der Mitte des Schiffes ist der Chronometer-Schrank angebracht, in dessen sammetgepolsterten Behältern die drei Chronometer untergebracht sind.

Es ist natürlich wichtig, daß die Chronometer täglich aufgezogen werden und daß das nie vergessen wird. Für den gleichmäßigen Gang ist es ferner von Wichtigkeit, daß das Aufziehen zu derselben Zeit erfolgt. Es ist der Navigationsoffizier deshalb verpflichtet, jeden Morgen punkt acht Uhr den Chronometer-Schrank zu öffnen, die Chronometer aufzuziehen und dann persönlich dem Kommandanten des Schiffes davon Meldung zu machen, daß er die Chronometer aufgezogen hat. Aus diese Weise will man vermeiden, daß jemals der Navigationsoffizier dieses wichtige Geschäft vergessen könnte. Die Chronometer sind alle auf Greenwicher Zeit gestellt.

Bevor die Sonne in den Kulminationspunkt tritt, bevor es also für den Ort, an dem das Schiff sich befindet, Mittag ist, erscheinen auf der Kommandobrücke der Navigationsoffizier, zwei andere Offiziere, die zur Kontrolle mit ihm beobachten, und die Kadetten, welche Unterricht in der Navigation erhalten, jeder mit einem Sextanten bewaffnet. Mit dem Sextanten wird nach der Sonne gesehen (die »Sonne schießen« nennt man diese Operation), bis man den Augenblick feststellt, in dem die Sonne kulminiert, das heißt den höchsten Punkt des Tages erreicht hat. Diesen Zeitpunkt vergleicht man mit dem Chronometer, und aus der Differenz der Zeiten kann man die geographische Länge des Ortes, an dem sich das Schiff befindet, feststellen. Nehmen wir an, die Sonne kulminiert für den Standort des Schiffes in dem Augenblick, in dem die Chronometer 8 Uhr 1 Minute und 2 Sekunden zeigen. Das Schiff befindet sich dann 3 Stunden 57 Minuten und 58 Sekunden östlich von Greenwich.

Das alles klingt sehr einfach, in Wirklichkeit ist aber die Sache sehr umständlich. Das Schiff bewegt sich hin und her, es kommen daher Fehler bei der Beobachtung des Kulminierens der Sonne vor. Die Sonne kulminiert auch nicht an jedem Tage genau auf die Sekunde. Es sind Differenzen im Gange der Chronometer mit in Betracht zu ziehen, kurzum, es gibt so viele Hindernisse bei der genauen Beobachtung, daß diese nur durch die sorgfältigste Rechnung und durch das fortwährende Benützen der Tabellen und Angaben in den nautischen Jahrbüchern, die jedem Schiffe mitgegeben werden, ermöglicht werden kann. Trotz sorgfältigster Berechnung und Prüfung sind dabei immer noch Fehler möglich, und deshalb befindet sich der Navigationsoffizier, besonders wenn man sich einer für die Schifffahrt schwierigen Stelle der Küste oder des Ozeans nähert, in nicht geringer Aufregung und ist, ebenso wie der Kommandant des Schiffes, froh, wenn alle Berechnungen genau gestimmt haben und das Schiff glücklich die betreffende Stelle passiert hat.

An gefährlichen Stellen der Küste dient zur Feststellung des Ortes, an dem sich das Schiff befindet, auch noch das Lot. Es ist das ein Bleigewicht, das sich an einer langen Leine befindet und in das Wasser geworfen wird. Das Loten ist leicht auf einem Schiff, das ruhig liegt, bei einem Schiffe aber, das fährt, wird das Loten zu einer Kunst, welche gewöhnlich nur von sehr wenigen Leuten der Besatzung wirklich begriffen und angewendet wird. Das Schiff ist in Fahrt, man kann die Tiefe nur messen, wenn man sich beim Messen senkrecht über dem Lot, dessen Bleiteile auf dem Grunde liegen, befindet. Der Lotgast, der außerhalb der Schiffswand auf einem besonders angebrachten Gestell, der sogenannten Lotbank, steht, muß daher das Lot weit nach vorn werfen, da ja das Schiff immerfort Fahrt macht und der Augenblick sorgfältig berechnet werden muß, in dem der Lotende senkrecht über dem Blei des Lotes sich befinden wird. Geht das Schiff mit einiger Geschwindigkeit, so muß das Lot 30 bis 40 Meter nach vorn geworfen werden, und dies ist nur dadurch möglich, daß der Lotgast mehrere Meter Leine, an deren Ende das Bleigewicht befestigt ist, aus der Hand läßt und dann die Leine mit dem Gewicht in kreisförmige Schwingungen versetzt. Immer energischer, immer schneller müssen diese Schwingungen werden, und im gegebenen Augenblick, wenn das Lot nach vorn schießt, muß der Lotgast die Leine loslassen, damit das Lot nun so weit wie möglich voraus fällt.

Es lag dem Verfasser daran, den jugendlichen Lesern nur ungefähr eine Ahnung von der Bedeutung des Kompasses, der Seekarten, des Loggens und des Lotens, sowie der Berechnung der Navigation beizubringen. Es ist ganz und gar unmöglich, eine genaue Darstellung dieser für die Navigation so wichtigen Manipulationen und Berechnungen zu geben. –

Bei gutem Wetter segelt die »Moltke« dahin!

Es ist gegen vier Uhr nachmittags!

»Mann über Bord!«

Der Schreckensruf lähmt einen Augenblick lang fast jede Tätigkeit an Deck. Weiß doch jeder Seemann, was es bedeutet, von einem in Fahrt befindlichen Schiffe in die See zu stürzen, noch dazu, wenn sie etwas unruhig ist, wie jetzt.

Der Schiffsjunge Franz Schwersenzke ist über Bord gegangen. Draußen in den Steuerbordrüsten stehend, hat er beim Putzen nicht ordentlich hingesehen und nicht energisch genug zugegriffen. Dicht neben dem Schiff ist er abgestürzt und für einen Augenblick hat man noch seinen Kopf und einen Arm über dem Wasser herausragen sehen, dann war das Schiff an ihm vorüber. Aber der Offizier auf der Brücke weiß, was zu tun ist.

»Ruder in Lee! Laß fallen Rettungsboje!«

Der Mann, der an der Rettungsboje seinen Posten hat, wirft sie über Bord, aber schon ist Schwersenzke verschwunden.

»Alle Mann auf!«

»Enter auf und Steuerbordkutter klar!« kamen rasch hintereinander die Kommandos.

»An die Großgeitaue und Gordings! Luv Groß und Lee Kreuzbrassen! Gei auf Großsegel! Braß back!«

Die Raaen fliegen herum und das Schiff verliert die Fahrt. Noch einen Augenblick schießt es, dem Gesetz der Trägheit folgend, durch das Wasser, dann beginnt es hin und her zu schlingern. Noch ist das Schiff nicht zum Stehen gekommen, als der Kutter aus den Davits herunterrasselt. Im nächsten Augenblick folgen ihm die Kuttergasten und der Steuerer. Die Segel sind eingezogen und festgemacht. Nach der Bramsahling entert ein Mann mit zwei Winkflaggen hinauf, um von dort nach dem Abgestürzten Ausguck zu halten, wenn er sich noch auf dem Wasser befindet. Die Wellenberge, welche sich fortwährend auf der Wasseroberfläche heben und senken, sind zwar kaum zwei Meter hoch, aber wenn das Boot sich im Wellental befindet, hat es gar keinen Ausblick, und ist es oben auf der Spitze der Welle, so kann es nur für wenige Sekunden einen beschränkten Umkreis übersehen.

»Laß fallen! Ruder an überall!« ruft der Bootssteuerer des Kutters, und das Boot schießt auf den Kamm der nächsten Welle und sofort wieder hinunter. Jetzt hat aber der Mann in der Bramsahling einen ganz kleinen Augenblick lang ein menschliches Haupt auf den Wellen mit seinen scharfen Augen entdeckt, und mit lautem Zuruf zieht er die Aufmerksamkeit des Kuttersteuerers auf sich und weist mit der Flagge nach der Richtung, wo er den Kopf Schwersenzkes gesehen hat.

In dieser Richtung steuert der Maat, und die Kuttergasten legen sich mit Aufbietung aller Kraft in die Riemen, um möglichst rasch den Ertrinkenden zu retten. Weiß ja doch niemand, ob der Schiffsjunge schwimmen kann.

Vom Schiff aus verfolgen Offiziere und Mannschaften mit bangen Blicken den Weg, den der Kutter nimmt. Wohl niemand, der auch nur für eine Minute auf Oberdeck kann, ist im Schiffe zurückgeblieben.

Binnen kurzem ist auch der Kutter von Deck aus nicht mehr zu sehen. Zum Glück ist es Tag und der Kutter kann zurückkehren, wenn er vergeblich nach dem ins Wasser Gefallenen gesucht haben sollte. Bei Nacht würden natürlich Signalfeuer fortwährend auf dem Schiffe abgebrannt, damit die Kutter-Insassen wissen, wo sich das Fahrzeug befindet und sie den Weg nach demselben zurücknehmen können.

Der erste Offizier entert selbst zur Bramsahling empor, um Ausguck zu halten, aber auch er sieht vorläufig nichts. In dem Durcheinander der wogenden Wellen, in denen die weißen Kämme mit den dunkleren Wellentönen abwechseln, ist es schwer, etwas sicher zu unterscheiden. Es vergeht wohl eine Stunde, bis der Mann in der Bramsahling ruft:

»Kutter kommt zurück!«

Die Leute, die auf Deck stehen, entern in die Wanten und die Marsen empor, um zu sehen, ob der ins Wasser Gefallene mitgebracht wurde. Schon aus weiter Entfernung schwenkt der Kuttersteuerer seine Mütze.

»Sie haben den Schiffsjungen!« geht es von Mund zu Mund.

In der Tat war Schwersenzke eine halbe Stunde später an Bord, wenn auch in ohnmächtigem Zustande. Er hatte gar zu viel Wasser geschluckt. Die Ärzte bemühten sich um ihn, und nach einer weiteren halben Stunde kam er wieder zum Leben. Er wurde in das Lazarett gesteckt, wo er sich bei Schlaf und guter Pflege bis zum nächsten Morgen erholte.

Als er dann wieder zum Dienst kam, hielt ihm Steuermanns-Maat Petersen eine Strafpredigt:

»So seid ihr Lümmels!« sagte er. »Immer die Augen wo anders, immer an andere Dinge denken und nicht festhalten. Das kommt davon, ihr Dorfdeubel! Wärst du auf der Backbordseite runter gefallen, so wärst du vom Schiff übersegelt und verloren gewesen. Nun merk' dir das, du Lubber, und halt dich fest nächstesmal. Ihr Bengels habt überhaupt mehr Glück wie Verstand, sonst würde man von einer Auslandsreise von euch nicht die Hälfte zurückbringen!«

Der Kommandant fragte bei der Musterung Schwersenzke:

»Na wie hat es dir denn gefallen, als du da im Wasser lagst?«

»Ich kann schwimmen, Herr Kapitän,« antwortete Schwersenzke, »aber vor den Haifischen habe ich Angst gehabt.«

»Woher bist du denn?« fragte der Kommandant.

»Ich bin vom Rhein, Herr Kapitän.«

»Natürlich, die Rheinländer können alle schwimmen,« sagte der Kapitän, und dann ging er mit dem ersten Offizier davon und sprach über die Abneigung der Küstenbewohner gegen das Schwimmen.

»Ich weiß es noch aus der Zeit, als ich die Schwimmschule unter mir hatte,« erklärte der Kapitän, »daß die Seeleute und Fischer alle eine unglaubliche Abneigung gegen das Wasser haben. Sie behaupten zwar, sie wollen nicht schwimmen lernen, denn wenn sie mit dem Schiff untergingen, müßten sie sich gar zu lange quälen, es sei dann besser, sie ertränken sofort, aber ich halte das nur für eine faule Ausrede, denn jeder Mensch hängt doch schließlich am Leben.«

»Ich habe auch die Erfahrung gemacht, Herr Kapitän,« sagte der erste Offizier, »daß die Binnenländer meist schon schwimmen können, wenn sie zur Marine kommen, und daß sie mit Lust und Liebe sich am Schwimmunterricht beteiligen. Wir haben in Wilhelmshaven in der Schwimmanstalt ganz unglaubliche Szenen gerade mit den Leuten von der Wasserkante gehabt, eine Wasserscheu haben die Menschen, die nicht zu begreifen ist!«

Die alten Seeleute halten in der Tat nichts vom Schwimmen, und ein Berufsseemann (Robert Kraft) sagt:

»Vor allen Dingen ist es durchaus falsch, wenn man sagt, daß der Seemann das Meer liebe. Er liebt nur das Schiff, welches ihn über Wasser hält, das Meer aber fürchtet er, haßt er, denn es hat ihm Verwandte und Freunde geraubt, er selbst muß mit ihm um das tägliche Brot kämpfen, er sieht die alles zermalmende, rücksichtslose, menschenfeindliche Gewalt des Elementes. Es hat ihm schon Stunden bittrer Not bereitet, und jeden Augenblick können auch ihn die Wogen verschlingen. Und da soll er das Meer lieben?! Die Seefahrt ist ein Handwerk, nicht eine Liebhaberei, das Schiff allein ist es, dem er Dankbarkeit zollt; solange er auf ihm steht, fühlt er sich sicher. Um das Schiff zu retten, kämpft er bis zum letzten Atemzug, denn sinkt es, so ist auch er verloren. Ohne Not ins Wasser zu gehen, fällt ihm gar nicht ein. Nur wenn es sich um Erwerb handelt, wagt er sich hinein, etwa beim Krabbenfang, beim Bergen gestrandeten Gutes, aber nur soweit es die hoch gestreiften Hosen erlauben. Ja, es kann auch einmal vorkommen bei heißem Wetter, daß er als Junge sich auszieht und mit seinen Kameraden badet, aber höchstens einmal bis an den Hals eintaucht und dann schleunigst wieder heraus. Ich war zwei Jahre Schwimmlehrer in der Marine, mir kam es unbegreiflich vor, wie sich diese starken, trotzigen, verwegenen Kerle, die ich von Bord her kannte, auf dem Schiffsfloß betrugen, und so ging es nicht das erstemal, sondern immer, bis sie erst merkten, daß sie nicht untersanken, sondern binnen kurzem wieder auftauchten. Aber richtig schwimmen, sich' im Wasser wohl fühlen, sich wie ein Seehund herumtummeln, das habe ich von keinem einzigen Küstenbewohner gesehen. Eine große Rolle spielt das »Drücken«, das heißt der Versuch, sich durch Vorspiegelung falscher Tatsachen von der Schwimmstunde loszumachen. Zwar ist ein ärztliches Attest nötig, um vom Baden oder doch Schwimmen befreit zu werden, dennoch werden immer wieder plötzliche Erkrankungen vorgeschoben. Die Erfindungsgabe der Matrosen ist in dieser Beziehung staunenswert. Ich habe mir in Wilhelmshaven ein ganzes Buch angelegt, in dem ich jede neue Krankheit eintrug. Seite füllte sich nach Seite. Als dies bekannt wurde, wurden alle Schwimmlehrer Mitarbeiter und bald war das Buch voll. Mit Nasenbluten fing es an und mit einem Rückfall von Cholera hörte es auf. Einmal geriet das Buch dem Schwimmoffizier in die Hände. Er fragte mich, was das sei. Ich erklärte es ihm, worauf er den Kopf schüttelte und meinte: ›Da fehlt nur noch die Trichinose, sonst ist alles vertreten.‹«

Am Steuer.

Trotz dieser Abneigung müssen alle Leute, wenn sie an Land sind, in den Sommermonaten zum Schwimmunterricht gehen. Ist das Schiff unterwegs, so kann natürlich nur Schwimmunterricht erteilt werden, wenn das Schiff im Hafen liegt. Vor allem werden die Schiffsjungen dann zum Schwimmen herangezogen. Der Schwimmlehrer sitzt auf der ausgeschwungenen Backspiere und hält den Jungen an der Angel, oder er steht in einem an der Backspiere befestigten Boote und läßt von hier aus die Jungen schwimmen. In den südatlantischen Gewässern müssen dann aber sorgfältig Ausguck haltende Posten auf dem Schiffsdeck und den Marsen verteilt sein, um darauf acht zu geben, daß nicht etwa ein Haifisch in den Hafen hineinkommt, um sich einen der Schwimmer zum leckeren Mahl auszusuchen. Wenn der Ruf ertönt: »Hai in Sicht! Alle Mann binnenbords!« dann entwickelt alles eine staunenswerte Geschwindigkeit, um auf Deck oder wenigstens auf die Backspiere zu gelangen, denn mit dem Hai will eben niemand etwas zu tun haben. Für die Matrosen bleibt unterwegs und selbst wenn die Schiffe im Hafen liegen, wenig Zeit zum Schwimmen, die sind durch andere Dinge viel zu sehr in Anspruch genommen.