|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Tageseinteilung im Rasthause von Belligemma. – Curry und Reis. – Paradiesfrüchte. – Fische. – Affenbraten. – Indische Getränke. – Nächtliche Ruhestörungen. – Tauschhandel mit Bilderbogen. – Polyandrie. – Vererbungstheorie des Sokrates. – Moral der Singhalesen. – Buddhistisches Zauberfest. – Weihnachtsfeier der Westeyanischen Mission. – Verbrennung eines Buddhapriesters. – Seltsamer Besuch.

Das tägliche Leben im Rasthause zu Belligemma gestaltete sich, nachdem ich einmal die vielen Schwierigkeiten der ersten Einrichtung überwunden hatte, recht befriedigend und bot weniger Mängel, als ich von vornherein gefürchtet hatte. Meine vier dienstbaren Geister erfüllten ihre Aufgaben ganz leidlich, und wenn es ja einmal an irgend etwas fehlte, so war der gute Ganymed sofort bemüht, dasselbe herbeizuschaffen. Bei der Masse verschiedener Aufgaben, die mir einerseits die Naturaliensammlung und die Arbeit im zoologischen Laboratorium, anderseits die malerische Ausbeutung der herrlichen Umgebung von Belligemma beständig stellte, war ich natürlich vor allem darauf bedacht, die kostbare Zeit meines hiesigen Aufenthalts so gut wie möglich auszunutzen. Eingedenk der vielen und großen Opfer, die ich meiner indischen Reise gebracht, sagte ich mir jeden Morgen beim Aufstehen, daß der beginnende Tag wenigstens fünf Pfund Sterling wert sei, und daß ich am Abende mindestens so viel Arbeit getan haben müsse, als diesem Werte eines »Hundertmarkscheines« entspreche. Demgemäß machte ich es mir zum festen Gesetze, keine Stunde ungenutzt zu verlieren, und insbesondere auf die landesübliche Siesta während der heißen Mittagsstunden gänzlich zu verzichten; gerade diese wurden meine ergiebigste und ungestörteste Arbeitszeit.

Da Belligemma noch nicht ganz sechs Grad vom Äquator entfernt ist, und da demnach selbst am kürzesten Tage des Jahres der Unterschied von Tag und Nacht noch nicht eine ganze Stunde beträgt, so konnte ich für jeden Tag nahezu volle zwölf Arbeitsstunden aufwenden. Ich stand demnach regelmäßig schon vor der Sonne, um 5 Uhr morgens, auf und hatte mein erstes kühles Morgenbad bereits genommen, wenn Helios sich über den Palmenwäldern des Mirissa-Kap, meinem Rasthause gerade gegenüber, erhob. Auf der Veranda des letzteren, auf der ich das plötzliche Erwachen des jungen Tages gewöhnlich beobachtete, stand Ganymed schon bereit mit einer geöffneten Kokosnuß, deren kühle Milch morgens stets mein erster Labetrunk war. Inzwischen schüttelte William die Kleider aus, um die etwa hineingekrochenen Tausendfüße, Skorpione und andres Ungeziefer zu entfernen. Alsbald erschien dann auch Sokrates und servierte mit demütigster Miene den Tee nebst einer Bananentraube und dem landesüblichen Maisbrote. Den altgewohnten teuren Kaffee, meinen Lieblingstrank, hatte ich mir in Ceylon abgewöhnen müssen. Denn der edle Mokkatrank ist auf dieser Insel, deren Kaffeedistrikte ihren Hauptreichtum bilden, gewöhnlich so schlecht, daß man den weit besseren Tee allgemein vorzieht. Es soll das hauptsächlich daran liegen, daß die Kaffeebohnen auf der Insel selbst nie gehörig austrocknen, und erst in Europa jenen Grad von Trockenheit erlangen, der eine sorgfältige Zubereitung ermöglicht.

Um 7 Uhr erschienen gewöhnlich meine Bootsleute und holten meine Netze und Gläser für die tägliche Kanoefahrt. Diese dauerte meistens 2–3 Stunden. Nach der Rückkehr verteilte ich sofort die gefangene Ausbeute in eine Reihe von Glasbehältern verschiedener Größe und suchte von den wenigen noch lebenden Seetieren zu retten, was irgend noch zu retten war. Die wichtigsten Formen wurden sofort mikroskopiert und gezeichnet. Dann nahm ich mein zweites Bad und hierauf um 11 Uhr das sogenannte » Breakfast«, das zweite Frühstück. Den Hauptbestandteil desselben bildete das nationale Curry and Rice«. Der Reis selbst erschien stets in gleicher Weise, einfach gekocht; bei der Bereitung des Curry aber, der ragoutähnlichen hochwichtigen Reiswürze, wendete Babua allen Scharfsinn, den die stiefmütterliche Natur in sein kleines Gehirn verpackt hatte, auf, um mich täglich durch eine Neuigkeit zu überraschen. Bald war der Curry sweet (d. h. wenig gewürzt oder selbst süß), bald hot (d. h. scharf mit spanischem Pfeffer und dergleichen brennenden Gewürzen versetzt); bald erschien dieses undefinierbare ragoutförmige Mixtum compositum mehr vegetabilisch, in mannigfaltigster Weise aus Kokosnuß und verschiedenen Früchten oder Gemüsen zusammengesetzt; bald mehr animalisch, mit Fleisch verschiedener Art ausgestattet. Das letztere erregte meine ganz besondere Bewunderung; denn Babua schien zu ahnen, daß für mich als Zoologen alle Tierklassen ein gewisses Interesse darböten, und daß daher auch deren Verwertbarkeit für den Curry ein wichtiges zoologisches Problem sei. Wenn Montags die Wirbeltiere durch delikaten Fisch im Curry vertreten waren, folgten denselben Dienstags die noch feineren Prawns oder Garnelen, kleine Krebse als Typen der Gliedertiere. Wenn Mittwochs Tintenfische oder Kalmare ( Sepia und Loligo) als höchstorganisierte Vertreter der Mollusken erschienen, wurden dieselben Donnerstags durch gekochte Schnecken, bisweilen auch durch geröstete Austern überboten. Freitags folgte der merkwürdige Stamm der Sterntiere oder Echinodermen, durch die Eiermassen der Seeigel oder durch die zähe Lederhaut der Holothurien ( Trepang) repräsentiert. Samstags erwartete ich nun zu den Pflanzentieren zu kommen und entweder Medusen oder Korallen, Spongien, oder Gasträaden in der Currytunke zu finden. Diese Zoophyten hielt jedoch unser Koch offenbar, an die älteren zoologischen Systeme sich anschließend, für Pflanzen, und ersetzte sie daher durch irgendwelche fliegende Tiere; bald waren es Fledermäuse oder Vögel, bald dickleibige Nashornkäfer oder Nachtschmetterlinge. Sonntags stand natürlich eine ganz besondere Überraschung bevor; da erschien im Curry erster Klasse entweder ein indisches Huhn oder statt dessen eine fette Eidechse ( Iguana), bisweilen auch eine Schlange, die ich anfänglich für Aal hielt. Offenbar war demnach Babua von der nahen Stammverwandtschaft der Vögel und Reptilien vollständig überzeugt und hielt es für gleichbedeutend, ob er die jüngere oder ältere Sauropsidenform für den Tisch verwende. Zum großen Glück für meine europäischen Vorurteile wurde ich mit dieser zoologischen Mannigfaltigkeit des Curry erst allmählich bekannt; gewöhnlich erst nachdem ich ihn mit stiller Resignation verschluckt hatte. Außerdem waren eine solche Masse von Gewürzen, sowie Fragmente von Wurzeln, Blättern und Früchten in der dicken Sauce des Curry verteilt, daß erst genauere anatomische Untersuchung über die eigentlichen Grundbestandteile aufklärte; vor dieser hütete ich mich natürlich wohl!

In den ersten Wochen blieb ich einigermaßen zweifelhaft, ob ich es bei dieser nationalen » Curry and Rice«-Kost ein paar Monate aushalten würde. Es ging mir aber damit ebenso, wie es Goethe in Leipzig mit dem dicken Merseburger Bier ging; anfangs konnte ich es kaum genießen, und nachher konnte ich mich nur schwer davon trennen. Schon im Laufe der zweiten Woche machte ich aus der Notwendigkeit eine Tugend und nahm mir vor, den Geschmack des Curry recht schön oder wenigstens recht interessant zu finden; und nach Verlauf eines Monats war ich durch gastronomische Anpassung schon so sehr zum Indier geworden, daß ich nach neuen Curryarten begehrte und den Ertrag meiner eigenen Jagdbeute zur Erfindung solcher verwertete; es traten nun Curryformen aus Affen- und Federfuchsfleisch auf, die selbst Babua in Erstaunen setzten!

Ein großer Trost blieben mir unter allen Umständen die wundervollen Früchte, die tagtäglich auf dem Tische des Rasthauses prangten und mich für alle Curryqualen reichlich entschädigten. Vor allem muß ich dankbarst der herrlichen Bananen oder Pisangs gedenken, jener edelsten Tropengabe, die ihren Namen »Paradiesfeigen« mit Recht verdient ( Musa sapientum). Wenn diese unvergleichliche Frucht überall in der Tropenzone zu den dankbarsten Kulturpflanzen gehört und ihrem Besitzer die geringe auf sie verwendete Pflege tausendfach lohnt, so ist das doch in Ceylon ganz besonders der Fall. Denn wir sind ja hier im » Paradiese von Lemurien«! Die possierlichen Halbaffen oder Lemuren, die ich mir lebend im Rasthause hielt ( Stenops gracilis), ließen darüber keinen Zweifel aufkommen; sie zogen ihre süßen »Paradiesfeigen« aller andren Kost vor. Viele verschiedene Spielarten werden von den Singhalesen kultiviert. Als die feinsten gelten die kleinen, goldgelben »Ladiesfinger«, die in der Tat nicht viel größer sind als der Finger einer wohlgebildeten Dame und sich durch besondere Süßigkeit auszeichnen. Dagegen besitzen die riesigen Wasserbananen die Gestalt, Größe und Farbe einer stattlichen Gurke und sind besonders erquickend durch ihren kühlen, durststillenden Saft. Die dicken Kartoffelbananen umgekehrt sind geschätzt wegen ihres Mehlreichtums und ihrer Nahrhaftigkeit; 3–4 Stück genügen, den Hunger zu stillen. Die Ananasbananen zeichnen sich durch ihr feines Aroma aus, die Zimtbananen durch den gewürzten Geschmack usw. Gewöhnlich wird die edle Frucht roh verzehrt, aber auch gekocht und geröstet, eingemacht und mit Fett gebraten, schmecken sie vortrefflich. Wohl keine andre Frucht der Erde ist gleichzeitig in so hohem Maße wohlschmeckend und nahrhaft, gesund und ergiebig. Ein einziger Bananenbaum trägt eine Fruchttraube, die mehrere hundert Früchte zusammengepackt enthält, und ein solcher prächtiger Baum, mit der herrlichen Krone seiner frischgrünen überhängenden Riesenblätter von zehn Fuß Länge ist eine einjährige Pflanze! Dabei wetteifert die landschaftliche Schönheit der Paradiesfeige mit ihrem unschätzbaren Nutzen. Für alle indischen Hütten liefert sie den reizendsten Schmuck. Wenn ich nur eine einzige edle Tropenpflanze in meinen europäischen Garten verpflanzen könnte, so würde ich der herrlichen » Musa sapientum« vor allen andren den Vorzug geben. Diese »Muse der Weisen« ist von Wert ein vegetabilischer »Stein der Weisen«.

Nächst den Bananen, deren ich täglich dreimal mehrere Stück in Belligemma verzehrte, bildeten die Hauptzierde der dortigen Tafel prächtige Ananas (ein paar Pfennige wert!); ferner die edle Mango ( Mangifera indica), eiförmige grüne Früchte von ¼ bis ½ Fuß Länge: ihr creme-artiges, goldgelbes Fruchtfleisch zeichnet sich durch ein feines, jedoch etwas an Terpentin erinnerndes Aroma aus. Sehr angenehm fand ich die Früchte der Passionsblume ( Passiflora); sie erinnern an Stachelbeeren. Weniger entzückt war ich von den berühmten Custardäpfeln, den schuppigen Früchten der Annona squamosa und von den indischen Mandeln, den harten Nüssen der Terminalia catappa. Auffallend gering ist in Ceylon die Qualität der Äpfel und der Orangen; letztere bleiben grün, sind faserig und saftlos; die geringe Güte dieser und andrer Früchte ist jedoch wohl vorzugsweise auf den Mangel sorgfältiger Pflege zu setzen; die Singhalesen sind viel zu bequem, um sich mit der Züchtung ihrer Kulturpflanzen viel Mühe zu geben.

II.

Bananen-Hain bei Belligemma.

Die zarten lichtgrünen, vom Winde vielfach quer eingerissenen Riesenblätter der Bananen oder Pisangpflanzen (

Musa sapientum) bilden einen schattigen Laubgang, der zu einer im Hintergrunde versteckten Singhalesenhütte führt. Vorn links pflückt ein Mann die »Paradiesfeigen« von einer herabhängenden Fruchttraube, während Frauen und Kinder andre Früchte in einen flachen Korb sammeln. Ganz links erhebt sich ein Tamarindenbaum oberhalb einer Gruppe von Callapflanzen (

Caladium mit großen Pfeilblättern, S. 88, 164). Rechts klettert ein Knabe auf eine Kokospalme, auf deren Stamm unten ein trockenes Blatt derselben gebunden ist (um durch Rascheln einen etwa nächtlich hinaufkletternden Dieb zu verraten). Dahinter erhebt sich ein großer Jack-Brotfruchtbaum (

Artocarpus integrifolia, S. 88, Taf. X). Rechts unten in der Ecke steht ein Manihotstrauch mit handförmigen Blättern (

Jatropha Manihot, S. 88).

Nachdem ich mich an den Früchten meines bescheidenen Frühstücks im Rasthause von Belligemma gelabt hatte, verwendete ich die heißen Mittagsstunden, von 12-4 Uhr, gewöhnlich zur anatomischen und mikroskopischen Arbeit, zum Beobachten und Zeichnen, sowie zum Einmachen und Verpacken des gesammelten Materials. Die folgenden Abendstunden, von 4-6 Uhr, wurden dann in der Regel zu einer Exkursion in die reizende Umgebung benutzt; bald nahm ich einige Aquarellskizzen derselben auf, bald suchte ich sie in Photographie zu verewigen. Dazwischen wurden im Walde Affen und Vögel geschossen, Insekten und Schnecken gesammelt, oder am Strande die Korallenriffe abgesucht und die wachsende Sammlung mit deren mannigfaltigen Produkten vermehrt. Reich beladen mit Schätzen kehrte ich gewöhnlich eine halbe Stunde oder eine Stunde nach Sonnenuntergang in das Rasthaus zurück. Eine Stunde kostete in der Regel dann noch die Verpackung der eben gesammelten Sachen, das Abbalgen und Präparieren der geschossenen Tiere, das Pressen der Pflanzen usw.

So wurde es meistens 8 Uhr, ehe ich zu meiner zweiten Hauptmahlzeit, zu dem sogenannten » Dinner« gelangte. Auch bei diesem war wieder die wichtigste Schüssel der ewige » Curry and Rice«. Indessen kam dazu gewöhnlich noch ein Fisch oder Krebs, den ich mir vortrefflich schmecken ließ, nachher auch wohl noch eine Eierspeise oder Mehlspeise, und zum Schlusse wieder die köstlichen Früchte. An Fischenwar in Belligemma natürlich kein Mangel. Unter allen als der feinste galt mit Recht der köstliche Seirfisch ( Cybium guttatum), ein großer platter Stachelflosser aus der Familie der Makrelen oder Skomberoiden. Aber auch die Familien der Panzerwangen ( Cataphracti), der Schuppenflosser ( Squamipennes), der Lippfische ( Labroides) lieferten recht wohlschmeckende Vertreter. Weniger zu rühmen waren die abenteuerlich gestalteten Rochen und Haifische, die täglich in Riesenexemplaren auf dem Fischmarkte erschienen. Indem Babua mir dieselben mit einer scharfgewürzten Pfeffersauce schmackhaft zu machen suchte, rechnete er vermutlich auf das besondere phylogenetische Interesse, das diese alten »Urfische«, die Vorfahren der höheren Wirbeltiere (mit Inbegriff des Menschen), für mich besitzen.

Wie der geneigte Leser aus diesem Menu von Belligemma ersieht, war ich auf dem besten Wege, dort vollständiger Vegetarianer zu werden. Zwar machte Sokrates einige Male den Versuch, mich durch die außerordentliche Leckerei von Beefsteak und Mutton-Chop zu erfreuen; allein ich unterlasse, dem Leser meine Mutmaßungen über die wahre Natur der Tiere, denen ich diese Gerichte verdankte, mitzuteilen.

Dagegen muß ich nun das Geständnis ablegen, daß ich den Mangel der europäischen Fleischkost mir bisweilen durch die Erträgnisse meiner Jagd zu ersetzen suchte. Obenan unter den Delikatessen, die ich mir durch meine Flinte verschaffte, stand Affenbraten; ich fand dieses edle Hochwild sowohl frisch geröstet als in Essig gelegt ganz vorzüglich und lernte ahnen, daß der »Kannibalismus« eigentlich zur raffinierten Gourmandie gehört! Weniger appetitlich fand ich das Fleisch der Flederfüchse ( Pteropus), dem ein eigentümlicher Moschusgeruch anhaftet. Dagegen näherte sich der Geschmack der großen Eidechsen ( Monitor dracaena) ziemlich dem des Kalbfleisches; und die Schlangensuppe erinnerte einigermaßen an Aalsuppe. Unter den verschiedenen Vögeln wurden insbesondere wilde Tauben und Krähen, ferner wilde Enten und Reiher als Surrogate der Hühner verwendet. Rechne ich dazu nun noch alle die verschiedenen » Frutti di mare«, die pikanten Seefrüchte: Muscheln, Schnecken, Seeigel, Holothurien usw., so gewinnt der Küchenzettel von Belligemma eine weit größere Mannigfaltigkeit, als es zuerst den Anschein haben mochte. Zum Überfluß hatte mich mein lieber Gastfreund von Punto-Galla, Mr. Scott, auch noch mit verschiedenen europäischen Konserven, schottischer Marmelade, Liebigs Fleischextrakt usw., ausgestattet, wie er auch für die nötigen Getränke Sorge getragen hatte.

Was diese wichtige Frage des Getränkes betrifft, so schien sie anfangs sehr bedenklich. Denn das gewöhnliche Trinkwasser gilt fast allenthalben im Flachlande von Ceylon als sehr schlecht und ungesund, während das Hochland überreich am schönsten und frischesten Quellwasser ist. Die großen Regenmengen, die täglich auf die Insel herabstürzen, schwemmen beständig eine Masse Erdreich und vegetabilische Reste mit sich fort in die Flüsse; auch das stagnierende Wasser der Lagunen steht mit diesen vielfach in Kommunikation. Allgemeine Regel ist es daher, das Wasser nur abgekocht zu trinken, als schwachen Tee, oder versetzt mit etwas Claret oder Whisky. Von letzterem hatte mir Freund Scott eine mehr als ausreichende Quantität geschickt. Mein Lieblingsgetränk wurde jedoch bald die Milch der Kokosnuß, die ich ebenso angenehm und erfrischend, als gesund fand.

War abends das frugale Dinner glücklich vorüber, so machte ich in der Regel noch einen kurzen Spaziergang am einsamen Meeresstrande, oder ich ergötzte mich an der Illumination des Kokoswaldes durch Tausende von prächtigen Leuchtkäfern und Feuerfliegen. Dann schrieb ich noch einige Notizen oder versuchte beim Scheine meiner Kokosöllampe zu lesen. Indessen wurde ich gewöhnlich bald so sehr von Müdigkeit übermannt, daß ich mich schon um 9 Uhr zu Bett verfügte, nachdem durch sorgfältiges Schütteln, wie morgens aus meinen Kleidern, die Skorpione und Tausendfüße daraus entfernt worden waren. Die großen schwarzen Skorpione (von 6 Zoll Länge) sind hier so häufig, daß ich einmal im Laufe einer Stunde ein halbes Dutzend derselben sammelte. Auch Schlangen finden sich in großer Zahl. Die zierlichen grünen Peitschenschlangen hängen überall von den Zweigen der Bäume herab, und auf den Dächern der Hütten jagt bei Nacht die große Rattenschlange ( Coryphodon Blumenbachii) Ratten und Mäuse. Obgleich sie harmlos und nicht giftig ist, bleibt es doch immer eine unangenehme Überraschung, wenn diese fünf Fuß lange Natter plötzlich bei allzueifriger Jagd durch die Dachluken in das Zimmer und gelegentlich in das Bett hineinfällt. Im übrigen wurde meine Nachtruhe durch die mannigfaltigen Bestien von Belligemma nur wenig gestört, abgesehen von dem Geheul des Schakals und dem unheimlichen Ruf des Teufelsvogels (einer Eule, Syrnium Indrani), sowie einiger andrer Nachtvögel. Die glockenartigen Stimmen der kleinen niedlichen Laubfrösche, die ihre Wohnung in großen Blumenkelchen aufschlagen, wirkten eher wie ein Schlummerlied. Dagegen ließ mich oft das Spiel der eigenen Gedanken nicht zur Ruhe kommen; die Erinnerung an die vielen Erlebnisse des vergangenen Tages und die Spannung auf diejenigen des kommenden. In langer glänzender Reihe zogen da alle die bunten Bilder an mir vorüber, mit denen mich die letzten Ausflüge und Beobachtungen bereichert hatten, und neue Pläne für den nächsten Tag wurden entworfen.

Mit der braunen Bevölkerung von Belligemma, die zum größten Teile rein singhalesisches Blut besitzt, kam ich durch die mannigfaltigen Arbeiten im zoologischen Laboratorium, wie durch meine Versuche im Aquarellieren und Photographieren bald vielfach in nähere Berührung. Gleich anfangs hatte mich der »Native Doktor« gebeten, ihm bei einigen chirurgischen Operationen behilflich zu sein, und dadurch hatte sich auch mein ärztlicher Ruf in einem Maße übertrieben verbreitet, daß ich manchen lieben Kollegen in Deutschland die glänzende (wenn auch nicht einträgliche) Praxis gegönnt hätte. Bald kam ich sogar in den Ruf eines Tausendkünstlers und Hexenmeisters, der aus Pflanzen Zaubertränke und aus Seetieren Gold machen könne. Die wunderlichsten Anforderungen an meine schwarze Kunst wurden gestellt. Alt und Jung begleitete mich scharenweis auf meinen Wanderungen durch das Dorf und dessen Umgebung. Alles, was ich tat und unternahm, war für sie interessant, und hinter allem vermuteten sie besondere Geheimnisse.

Sehr unterhaltend und zum Teil auch recht ergiebig gestaltete sich bald der Naturalienhandel mit den Eingeborenen, und ich verdanke ihm manches schöne Stück für meine Sammlung. Insbesondere erwies sich der schon erwähnte Tauschhandel bald sehr vorteilhaft. Unter den verschiedenen Tauschwaren, die ich zu diesem Zwecke mitgebracht, waren namentlich eiserne Instrumente: Messer, Scheren, Zangen, Hammer usw. begehrt; aber auch Glasperlen, bunte Steine oder dergleichen Schmuck. Den höchsten Wert besaßen jedoch – und es spricht das für den Kunstsinn der Singhalesen – bunte Bilderbogen, von denen ich ein paar hundert mitgenommen hatte. Diese Kunstwerke, die allbekannten Lieblinge unsrer Kinder, die berühmten: »Bilderbogen aus Neu-Ruppin, Schön zu haben bei Gustav Kühn« (– Stück für Stück 5 Pfennig! –) fanden in Belligemma den höchsten Beifall, und ich bedauerte nur, nicht noch mehr mitgenommen zu haben. Auch als Gastgeschenk wurden sie außerordentlich geschätzt; und ich konnte mit nichts besserem mich erkenntlich zeigen für die Haufen von Kokosnüssen, Bananen, Mango und andren edlen Früchten, die mir meine braunen Freunde, und besonders die beiden Häuptlinge, täglich in das Rasthaus sendeten. Bald fand ich alle vornehmeren Hütten des Dorfes mit diesen feinen Erzeugnissen der deutschen Malerei geschmückt; und selbst aus benachbarten Dörfern kamen einzelne Häuptlinge und verehrten mir Früchte und Blumen, um sich dadurch in den ersehnten Besitz von Neuruppiner Bilderbogen zu setzen. Obenan im Range standen die Militaria: Preußische Ulanen, österreichische Husaren, französische Artillerie, englische Marinesoldaten usw. Ihnen folgten zunächst Theaterfiguren, die bekannten Phantasiegestalten von Oberon und Titania, von der weißen Dame, der Nachtwandlerin und Wagners Nibelungenring. Daran schlossen sich die Haustiere: Pferde, Rinder, Schafe. Dann erst kamen die Bilderbogen mit Genrebildern, Landschaften usw. Je bunter und greller, desto schöner!

Durch die gegenseitigen Geschenke und durch jenen Tauschhandel kam ich bald zu der Bevölkerung von Belligemma in sehr freundschaftliches Verhältnis; und wenn ich zu Fuß durch das Dorf wanderte oder auf dem Ochsenkarren hindurchfuhr, hatte ich nur immer rechts und links zu grüßen, um die ehrerbietigen Verbeugungen meiner braunen Freunde, die sie mit auf der Brust gekreuzten Armen ausführten, zu erwidern. Bei diesen Dorfpromenaden fiel mir, ebenso wie bei den späteren Besuchen andrer singhalesischer Dörfer, nichts so sehr auf wie die Seltenheit des schönen Geschlechts, namentlich der jungen Mädchen im Alter zwischen 12 und 20 Jahren; selbst unter den spielenden Kindern sind die Knaben weit überwiegend. Die Mädchen werden früh daran gewöhnt, im Innern der Hütten zu bleiben und dort häusliche Arbeiten zu verrichten. Dazu verblühen sie sehr bald. Oft schon mit zehn oder zwölf Jahren verheiratet, werden sie bereits mit 20-30 Jahren alte Frauen. Großmütter von 25-30 Jahren kommen häufig vor. Ein wichtiger Umstand ist ferner das permanente Mißverhältnis der männlichen und weiblichen Geburten unter den Singhalesen. Auf je 10 Knaben sollen durchschnittlich nur 8-9 Mädchen geboren werden. Das schöne Geschlecht ist hier zugleich das seltene! Selten freilich ist es auch wirklich schön.

In ursächlichem Zusammenhange damit, wenigstens teilweise, steht wohl auch das merkwürdige Verhältnis der Polyandrie. Trotzdem die englische Regierung seit langem eifrig bemüht ist, dasselbe zu unterdrücken, besteht es dennoch fort, wahrscheinlich noch sehr verbreitet, besonders in den entlegeneren Teilen der Insel. Nicht selten haben zwei oder drei Brüder eine Frau gemeinschaftlich; es soll jedoch auch Damen geben, die sich des Besitzes von 8-12 anerkannten Männern erfreuen. Über diese verwickelten Familienbeziehungen und ihre Konsequenzen werden eine Menge von merkwürdigen Geschichten erzählt; doch ist es wohl sehr schwer, das Wahre daran von den zugefügten Fabeln zu sondern.

Der alte Sokrates, mit dem ich einmal über diese Polyandrie mich ausführlich unterhielt, überraschte mich dabei durch eine neue Vererbungstheorie, die zu merkwürdig ist, als daß ich sie hier nicht mitteilen sollte. Sie fehlte bisher unter den verschiedenen Vererbungsgesetzen im neunten Kapitel meiner »Natürlichen Schöpfungs-Geschichte« und ist so originell, daß sie für jeden Darwinisten von hohem Interesse sein muß. Ich muß vorausschicken, daß Sokrates ein Sohn des Hochlandes von Kandy und nach seiner Angabe aus einer hohen Kaste gebürtig war. Nur mit stiller Verachtung bewegte er sich daher unter den Bewohnern von Belligemma, unter denen er erst seit einigen Jahren weilte und mit denen er offenbar nicht auf dem freundlichsten Fuße stand. Er warnte mich gleich anfangs vor deren Schlechtigkeit im allgemeinen und redete ihnen manch einzelnes Übles nach. »Freilich ist diese verdorbene Gesinnung nicht wunderbar,« sagte er dann plötzlich achselzuckend mit einer sehr ernsten Miene; »denn, Herr, Ihr müßt wissen, jeder dieser Leute im Tieflande hat von Anfang an mehrere Väter, und da er von allen seinen Vätern immer so viel schlechte Eigenschaften erbt, ist es ganz natürlich, daß diese Rasse immer verdorbener wird!«

Als Sokrates mir zum ersten Male (gleich am ersten Tage in Belligemma!) eine Warnung vor dem schlechten Charakter seiner Landsleute zukommen ließ, wurde ich dadurch in der Tat etwas besorgt, und es beruhigte mich einigermaßen, als er treuherzig versicherte, daß er selbst dafür der beste Mensch sei und daß ich mich in allen Dingen unbedingt auf ihn verlassen könne. Wie erstaunte ich aber, als gleich darauf der erste Häuptling mich wieder mit seinem Besuche beehrte und mir im stillen ungefähr ganz dasselbe versicherte – und als an den folgenden Tagen noch ein halbes Dutzend Honoratioren des Dorfes mich besuchten und dasselbe Thema in andren Tonarten variierten! Jeder bat mich, nur ja vor seinen Mitbürgern mich in acht zu nehmen; denn es seien meistens schlechte Kerle, Lügner, Diebe, Verleumder usw. Nur der Redner selbst sei eine Ausnahme, und ich könne mich unbedingt auf seine Freundschaft verlassen.

Wenn schon durch diese merkwürdigen Mitteilungen ein dunkler Schatten auf die geträumte Paradiesunschuld der Singhalesen fiel, so erschien diese in noch trüberem Lichte durch die Mitteilungen des Richters (– oder, wie er sich nannte, des »Gerichtspräsidenten« –). Derselbe versicherte mir seufzend, daß er am meisten im ganzen Dorfe zu tun habe und daß er den ganzen Tag nicht mit seiner juristischen Tätigkeit fertig werde. In der Tat fand ich die Gerichtshalle (– gleich der Schule ein offener Schuppen –) fast immer mit ein paar Dutzend, und bisweilen mehr als hundert Dorfbewohnern gefüllt, die dort ihr Recht suchten. Indessen erfuhr ich zu meiner Beruhigung, daß die Mehrzahl der Prozesse sich um Beleidigungen und Verleumdungen, um Betrügereien und besonders um Gartendiebstahl drehe. Denn die Singhalesen sind im allgemeinen zur List und Betrug sehr geneigt, ganz besonders aber Lügner erster Klasse. Hingegen sind sie keine Freunde von Gewalttaten; Körperverletzungen und Totschlag sind selten, Raub und Mordtaten große Ausnahmen. Überhaupt kommen lebhafte Leidenschaften selten zur Erscheinung: ihr Temperament ist im ganzen entschieden phlegmatisch.

Große Liebhaber sind die Singhalesen von Tanz und Musik, beides allerdings in Formen, die wenig nach unsrem Geschmacke sein würden. Die wichtigsten Instrumente sind Pauke und Tam-Tam, deren Kalbsfell aus Leibeskräften mit hölzernen Keulen bearbeitet wird, außerdem Rohrpfeifen und ein sehr primitives Streichinstrument mit einer einzigen Saite ( Monochord). Wenn ich abends in der Nähe des Rasthauses den Lärm dieser ohrenzerreißenden Werkzeuge vernahm und demselben nachging, traf ich in der Regel vor einem Feuer unter einer Palmengruppe einen Trupp von einem halben oder ganzen Dutzend brauner nackter Kerle, die sich mit weißen, gelben und roten Strichen phantastisch bemalt hatten und in den wunderlichsten Kapriolen umhersprangen. In weitem Kreise hockte eine andächtige Volksmenge dicht gedrängt umher und verfolgte diese grotesken Kunstleistungen mit Aufmerksamkeit. Um die Weihnachtszeit (welche auch für die Buddhisten das Fest der Jahreswende ist) wurden diese abendlichen »Teufelstänze« häufiger und erhielten besondere religiöse Bedeutung. Die Hauptkünstler waren dann mit bunten Federn abenteuerlich verziert, trugen ein paar Hörner auf dem Kopfe und hatten einen langen Schwanz angebunden, ein besonderes Vergnügen der lieben Jugend. Springend und johlend zog jetzt öfter ein ganzer Trupp solcher Dämonen unter Musikbegleitung auch bei Tage durch das Dorf; während die nächtlichen Trinkgelage manches Mal zu etwas bedenklichen Orgien ausarteten.

XVI.

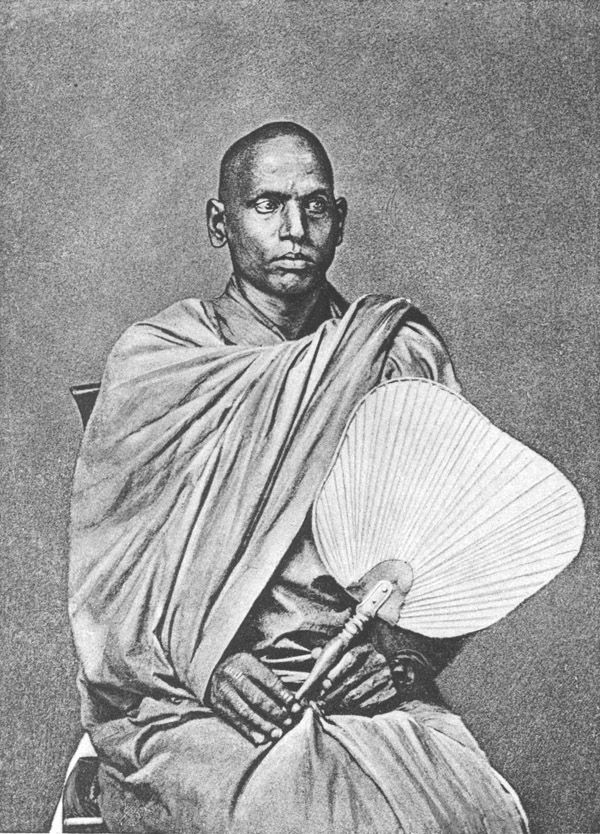

Buddha-Priester (Singhalese).

Singhalese im gelben Priestergewande, mit kahl geschorenem Haupte, in der Hand einen Palmblattfächer.

Eine besondere buddhistische Feierlichkeit hatte am 19. Dezember der Häuptling des benachbarten Dorfes Dena-Pitya veranstaltet. Ich war als Ehrengast eingeladen und wurde nachmittags in feierlichem Aufzuge abgeholt. Ein ganzes Dutzend alter kahlgeschorener Buddhapriester in gelbem Talar empfing mich unter den Wipfeln eines ungeheuren heiligen Feigenbaumes und führte mich unter wunderlichem Gesange in den Tempel, der mit Girlanden zierlich dekoriert war. Hier wurde mir das große Buddhabild, reich mit duftenden Blumen geschmückt, gezeigt und die Bedeutung der Wandmalereien (Szenen aus der Lebensgeschichte des Gottes) erklärt. Dann wurde ich auf einen Thronsessel geführt, der dem Tempel gegenüber unter einer schattigen Bananengruppe errichtet war, und nun begann die eigentliche Vorstellung. Ein Musikchor von 5 Tam-Tam-Schlägern und ebenso vielen Flötisten begannen einen Lärm auszuführen, der »Steine erweichen« konnte. Zugleich erschienen auf 12 Fuß hohen Stelzen 2 Tänzer, die eine Reihe der wunderlichsten Evolutionen ausführten. Dazwischen trugen die Töchter des Häuptlings, üppige, schwarzlockige Mädchen von 12-20 Jahren, mit sehr zierlichen Gliedmaßen, Toddy oder Palmwein in Kokosschalen und Zuckerbackwerk nebst Früchten zur Erfrischung umher. Von einer längeren Rede, die der Häuptling dann an mich hielt, verstand ich leider kein Wort; doch merkte ich, daß sie vorzugsweise die hohe Ehre betonte, die ihm heute durch meinen Besuch widerfuhr. Pantomimisch wurde dieselbe Idee durch eine Bande von 10 nackten, buntbemalten und geschmückten Teufelstänzern ausgedrückt, die rings um meinen Thron die tollsten Sprünge ausführten! Als ich endlich gegen Sonnenuntergang aufbrach und meinen Ochsenkarren aufsuchte, fand ich ihn ganz gefüllt mit den schönsten Bananen und Kokosnüssen, die die freundlichen Leute mir noch als Gastgeschenk mit auf den Weg gegeben hatten.

Kaum hatte ich hier als Ehrenpräsident eines echt singhalesischen buddhistischen Zauberfestes fungiert, so mußte ich – schon am nächsten Tage! – eine entsprechende Funktion bei der Jahresfeier der Wesleyanischen Mission ausüben. Am folgenden Morgen (den 20. Dezember) erschien unvermutet in einem Wagen aus Punto-Galla der Präsident der dortigen Wesleyanischen Mission (einer Religionsgesellschaft, die unsren Herrnhutern ziemlich nahe steht). Er teilte mir mit, daß in der hiesigen Schule derselben heute zum Schlusse des Jahresunterrichts eine feierliche Preisverteilung stattfinde und daß ich ihrer guten Sache keinen größeren Dienst erweisen könne, als wenn ich selbst die Prämien an die Kinder verteile. Trotz allen Sträubens mußte ich mich doch schließlich fügen. Hatte ich gestern dem großen Buddha gehuldigt, so mußte ich heute dem guten Herrn Wesley einen Gefallen tun. Ich wanderte also nachmittags in das kleine offene Schulhaus, wo etwa 150 Kinder in weißen Kleidern (teils aus Belligemma, teils aus benachbarten Dörfern) versammelt waren. Zuerst wurden mehrere Gesänge aufgeführt, die jedoch für die musikalische Bildungsstufe des braunen Schulmeisters kein besonderes erfreuliches Zeugnis ablegten; es kam mir vor, als ob die 150 Kinder (etwa 90 Knaben und 60 Mädchen) mindestens 50 verschiedene Melodien gleichzeitig exekutierten. Die mangelnde Harmonie suchten sie offenbar durch Stärke und Höhe der Stimme zu ersetzen. Dagegen fiel das folgende Examen in biblischer Geschichte und englischer Grammatik recht befriedigend aus. Auch die aufgelegten Schreib- und Zeichenhefte waren nicht übel, wenigstens in Anbetracht des Umstandes, daß sie im Paradiese von Ceylon unter 6 Grad nördlicher Breite entstanden waren. Nun hielt der Referent N. eine feierliche Rede, an deren Schlusse er mich aufforderte, die 30 ausgesetzten Prämien an die fleißigsten Schulkinder zu verteilen. Ich rief die Namen derselben, einer Liste folgend, auf, und jedesmal kam der kleine Singhalese mit strahlendem Antlitze vor und empfing mit tiefer Verbeugung aus meiner Hand seine Belohnung: ein englisches Buch oder eine Bilderfibel. Zum Schlusse wurde alles mit Kaffee und Kuchen traktiert. Meine Freunde in Galla und Colombo, die durch die Zeitungen von diesen meinen außerordentlichen Leistungen erfuhren, hatten darüber großen Spaß.

Die merkwürdigste Feier jedoch, der ich während meines Aufenthaltes in Belligemma beiwohnte, war das Begräbnis eines alten Buddhapriesters am 13. Januar. Während die gewöhnlichen Menschen hier einfach begraben werden (und zwar im Garten hinter dem Wohnhaus oder im nahen Kokospark), so werden die Priester allein der Ehre der Verbrennung teilhaftig. Diesmal handelte es sich um den ältesten und angesehensten Priester des Dorfes, und demgemäß war in der Nähe des Haupttempels ein gewaltiger Scheiterhaufen, mitten im Kokoswalde, aus Palmenstämmen aufgeschichtet. Nachdem die Leiche auf einer hohen, blumengeschmückten Bahre unter feierlichen Gesängen durch das Dorf getragen worden war, zog eine Schar von jungen Buddhapriestern in gelber Toga sie auf den Scheiterhaufen hinauf, der eine Höhe von ungefähr 30 Fuß hatte. Die vier Ecken desselben wurden durch vier hohe, im Boden wurzelnde Kokosstämme gestützt, zwischen denen baldachinartig ein großes weißes Tuch ausgespannt war. Nach Ausführung verschiedener Zeremonien, feierlicher Gesänge und Gebete wurde um 5 Uhr abends unter lautem Tam-Tamlärm der Scheiterhaufen angezündet. Die ringsversammelte braune Volksmenge, mehrere tausend Köpfe stark, die den umgebenden Kokoswald erfüllte, folgte nun mit größter Spannung der Verbrennung der Leiche, besonders aber dem Momente, in dem der Baldachin von den Flammen ergriffen wurde. Die aufsteigende heiße Luft blähte dieses horizontal ausgespannte weiße Tuch gleich einem gewaltigen Segel hoch empor, und es war schon die Dunkelheit eingebrochen, ehe dasselbe von der hochauflodernden Flamme ergriffen und verzehrt wurde. In diesem Augenblick durchtobte tausendstimmiger lauter Jubel den stillen Wald; die Seele des brennenden Oberpriesters war jetzt gen Himmel geflogen. Zugleich gab dieser feierliche Moment das Signal für den Beginn des heiteren Festteiles. Reiskuchen und Palmwein wurde herumgereicht, und es begann eine laute und lustige Zecherei, die den größten Teil der Nacht hindurch rings um den noch immer brennenden Scheiterhaufen fortdauerte. Abgesehen von diesen Feierlichkeiten und einigen weiteren Exkursionen in die Umgegend erlitt mein einsames Stilleben im Rasthause von Belligemma nur selten eine Unterbrechung. Dann und wann kam auf seiner Inspektionsreise durch die Provinz ein englischer Regierungsbeamter, der ein paar Stunden im Rasthause verweilte, auch wohl den Abend mit mir speiste und dann weiter fuhr. Unbequemere Besuche waren einige singhalesische Schulmeister, die, durch den Ruf meines Laboratoriums angezogen, aus weiter Entfernung angereist kamen, sich mir als Kollegen vorstellten und alles mögliche wissen oder sehen wollten. Nun bin ich zwar allerdings in der Hauptsache auch nur ein Schulmeister und habe demgemäß vor meiner Kaste natürlich den größten Respekt. Allein die besondere Spezies des Praeceptor singhalensis, die ich hier näher kennen lernte, war doch wenig nach meinem Geschmacke, und ich war froh, wenn ich diese zudringlichen und eingebildeten, dabei aber doch sehr unwissenden Gesellen glücklich abgeschüttelt hatte. Daneben lernte ich übrigens später einige angenehmere und besser unterrichtete Exemplare dieser Gattung kennen.

Der merkwürdigste unter den vielen neugierigen Besuchen, die ich während meines dortigen Aufenthalts empfing, überraschte mich jedoch zur Weihnachtszeit. Ich kam abends spät sehr ermüdet von einer weiten Exkursion nach Boralu zurück, als schon vor dem Rasthause Sokrates mir entgegenkam und mit geheimnisvoller Miene mir zuflüsterte, daß vier fremde »Ladies« seit einer Stunde schon auf mich warteten. In der Tat erblickte ich bei meinem Eintritte in das dunkle Rasthaus auf der Bank sitzend vier Damen in europäischer, aber höchst geschmackloser Kleidung. Wie erschrak ich aber, als der flackernde Schein der Kokoslampe auf vier alte Hexengesichter fiel, von denen eins immer häßlicher und runzeliger war als das andre. Wären es drei gewesen, so würde ich sie für die drei Phorkyaden aus der klassischen Walpurgisnacht gehalten und ihnen nach dem Muster des Mephistopheles einiges Angenehme gesagt haben. Glücklicherweise wurde mir dies erspart; denn die älteste der vier braunen Huldinnen (– sie mochte wohl über fünfzig Jahre zählen –) begann mir ebenso höflich als würdevoll in leidlich gutem Englisch mitzuteilen, daß sie die wißbegierigen Töchter des Häuptlings aus einem benachbarten Dorfe seien, und daß der Großvater ihrer Mutter ein Holländer gewesen sei; da sie wissenschaftliche Interessen besäßen, wünschten sie meine Sammlung zu sehen und photographiert zu werden. Ich bat sie, am andern Morgen wiederzukommen. Zur Photographie konnte ich mich freilich nicht entschließen; aber durch Demonstration des Laboratoriums konnte ich doch ihren Wissenstrieb befriedigen.