|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn auch schon in Schrift und Zeichnung so tausenderlei mitgetheilt worden ist von dem Leben und Treiben hinter den Koulissen, so war das insofern recht oberflächlich, als es nur jenen Theil behandelte, welcher, ziemlich hell vom Lampenlicht beschienen, dicht an der Bühne liegt. In die weiter zurückgezogenen Räume, namentlich in die Tiefen des Theaters hinter dem letzten Vorhang, sowie in die dunkeln Nischen zwischen Einschlag-, Donner- und Regen-Apparat, oder jenem stillen Raume, wo die Seile der verschiedenen Glockengeläute hängen, drangen wenig neugierige Blicke Uneingeweihter; von all' diesen dunkeln Orten wurde noch wenig Interessantes und Wahres berichtet, und diese sind doch, wie alle Räume im Himmel und auf Erden, mit Wesen, und zwar mit geschäftigen und sehr wichtigen Wesen bevölkert.

Hier haust nämlich seit unvordenklichen Zeiten und sobald die Dekoration eines jedesmaligen Aktes steht, das Geschlecht der Maschinisten und Zimmerleute, der Feuerwächter und der Aushelfer. Der Glanz und der Lärm der Bühne ist ihnen verhaßt, sie suchen gern ein stilles Plätzchen, wo sie ruhig zusammen plaudern, oder auch einzeln über so Manches nachdenken können. Das sind meistens keine ganz gewöhnlichen Menschen, und viele von ihnen haben schon verschiedene Carrièren versucht, ehe sie endlich hier als die unsichtbaren Lenker der Pracht und Herrlichkeit des Theaters hängen geblieben sind. Den ganzen Tag hier in einem ewigen Halbdunkel beschäftigt, haben sie sich allmählich daran gewöhnt und lieben die stillen Räume mit ihrem sanften, zweifelhaften Lichte mehr wie den Glanz der Sonne. Ja, wenn sie Mittags nach Hause gehen, so drücken sie ihre Mützen tief in's Gesicht und scheinen ordentlich scheu auf der Straße dahin zu flattern, wie aufgestörte Nachtvögel. Unlieb ist ihnen bei der Arbeit der neugierige, scharf blitzende Sonnenstrahl, der zuweilen bei einer Tagesprobe durch eine Oeffnung auf die finstere Bühne zuckt und mit einem langen, schmalen Streifen so reines Gold, so glühendes Licht zwischen die schwarzen Schatten hinein wirft, daß die gemalten Blumen erbleichen und das am Abend noch so frische Grün grau und moderig aussieht.

Die armen Arbeiter, welche den ganzen Tag in der Finsternis umhertappen, lieben überhaupt den Sommer und den Sonnenschein wenig, wenn letzterer draußen über Berg und Thal scheint und alle Menschen sich an seinem Strahle erfreuen, sich an der frischen Luft erlaben, welche die duftenden Blumen und Bäume aushauchen, während sie die knarrenden Seile auf- und abziehen, bestaubte Koulissen aufhängen und einen künstlichen Donner und Regen hervorbringen, der nichts Erquickendes hat und nur Legionen von Motten und einige Fledermäuse aufjagt.

Der Winter ist ihnen lieber; da sind die anderen Menschen auch in's Haus gebannt, und da sitzt es sich gerade nicht unbehaglich an dem breiten eisernen Ofen hinter der achten Koulisse, während draußen der Sturm heult oder der Regen auf das Zinndach des Theaters niederprasselt.

Ja, hinter der achten Koulisse ist ein recht heimliches Plätzchen, wie gemacht zum Versammlungsort der Maschinisten und Zimmerleute. Gleich rechts daneben ist die Flugmaschine, mit der es auf den Schnürboden hinauf geht und links die eine Treppe, welche unter das Podium führt; die Zeichen zum Donner und Regen hängen dicht daneben und zwei Sprachrohre münden hier ebenfalls, durch welche man Befehle augenblicklich nach allen Theilen der Bühne hinschleudern kann. Da stehen meistens Fauteuils und sonstige Sitzgelegenheiten, die in den nächsten Akten gebraucht werden und worauf man es sich bequem macht.

Auch in anderer Beziehung hat dieses Plätzchen so weit nach hinten seine guten Eigenschaften. Das unangenehme Volk der Statisten in ihren seltsam duftenden Anzügen treibt sich mehr vorn am Eingange herum und tritt hier Niemand in den Weg und auf die Hühneraugen; den Künstlern ersten und zweiten Ranges ist es da hinten natürlicherweise viel zu dunkel und einsam und selbst das leichtfüßige Korps de Ballet hüpft, wenn es ja einmal auf die andere Seite des Theaters muß, mit einem großen Sprunge bei der achten Koulisse vorbei, denn es zieht da manchmal sehr stark, namentlich dringt gewöhnlich eine kalte Luft unten aus dem Podium hervor.

Die Dekoration des ersten Aktes steht und es ist eine jener angenehmen Opern, in denen allaktlich die Scene stehen bleibt, weßhalb die meisten Maschinisten und Zimmerleute nichts zu thun haben. Hinter der achten Koulisse ist nun ein artiges Plauderstübchen eingerichtet und wer nicht gerade einen bestimmten Posten auf der anderen Seite hat, der findet sich hier ein. Da ist ein königlicher Thron, der nachher gebraucht wird und auf welchem der erste Maschinist sitzt; doch hat er das Kissen von rothem Sammt herumgedreht und begnügt sich mit dem ledernen Unterfutter.

Dieser erste Maschinist war Herr Hammer, ein schon ältlicher Mann, der sehr stark schnupfte, sehr gern erzählte und dazu beständig mit dem Kopfe nickte, welches Nicken er vielfach mit dem Ausrufe: »Ja – a! ja – a!« begleitete. Dies that er wahrscheinlich, um seine Zuhörer zu versichern, seine Erzählung sei wahr und nicht erfunden, welch' Ersteres von dem gesammten Theaterpersonal stark bezweifelt wurde; denn der erste Maschinist war dafür bekannt, daß er etwas heftig lüge, besonders wenn er auf die Feldzüge zu sprechen kam, die er mitgemacht.

Wir können hier eine andere Persönlichkeit nicht übergehen, die sich ebenfalls oft hinter der achten Koulisse einfindet, aber dem Range nach eigentlich erst später genannt werden müßte. Es ist dies der Schneidergehilfe Herr Schellinger, eine kleine dürftige Gestalt, mit stark gekrümmtem Rücken und etwas zitternden Händen. Herr Schellinger war an die Sechzig, hatte Zeit seines Lebens in jeder Beziehung stark gearbeitet und erfreute sich nun dafür ziemlich dürftiger Umstände und einer mangelhaften Gesundheit. Er war ein denkender Künstler gewesen, ein Mann von tiefer Phantasie; und da er auf dem Schneidertische so viele freie Stunden hatte, in denen sein Geist unabhängig von der Knechtschaft der Nadel umher ziehen konnte in der weiten Welt, so reiste er beständig, das heißt immer in Gedanken, und hatte dabei die Eigenthümlichkeit, daß er sich nach der Rückkehr von einer so weit ausgesponnenen Tour steif und fest einbildete, er habe wirklich diese Reisen gemacht, und daß er die wunderbarsten Dinge davon erzählte. – Wenn er in der Garderobe mit dem Anziehen fertig war, so stahl er sich auf die Bühne und placirte sich meistens in die Nähe des ersten Maschinisten, von dem er komischer Weise behauptete, es sei auf der ganzen Welt Niemand, der so lügen könne wie der Herr Hammer. Deßhalb paßte er auch jedem Wort desselben auf und suchte ihm augenblicklich nachzuweisen, wo er blau färbe.

Auf der linken Seite des Thronsessels befand sich ein schwarzer Sarg, der aus der letzten Scene von Romeo und Julie, die gestern Abend auf der Bühne geliebt und gelitten, stehen geblieben war. Auf dem Kopfende desselben saß der Garderobegehilfe, die Hände über den Knieen gefaltet, den Kopf etwas nach der linken Seite geneigt, um besser hören zu können. Neben ihm befanden sich ein paar Zimmerleute: rechts vom Throne stand eine Gestalt, die des näheren Betrachtens werth ist.

Es war dies ein kleines zartes Männchen in einem abgeschabten schwarzen Frack, mit einem klugen Gesichte, auf welchem das Alter und auch vielleicht ein lustiges Leben tiefe Furchen gezogen hatten. Aus dem schwarzen Halstuch ragte ein ziemlich hoher Hemdkragen hervor, aschfarben wie der Teint dieses Mannes, welchem nur ein Paar scharfer dunkelblauer Augen etwas Lebhaftes verliehen; den Scheitel bedeckte eine kleine fuchsige Perücke, die aber nirgendwo mehr festliegen wollte und rings herum struppig und drohend in die Höhe stand. Das Merkwürdigste an diesem Manne aber war unbedingt eine ziemlich große Wasserspritze, die er geladen und aufgezogen an seinem linken Arm trug. Dies war Herr Wander, ein Mann, der seltsame Schicksale gehabt. Von guter, vermöglicher Familie, hätte er in seiner Jugend ein unabhängiges Leben führen können, wenn ihn nicht eine unüberwindliche Leidenschaft für das Theaterleben an den Thespiskarren gespannt hätte, wo er übrigens mehr zum eigenen Vergnügen als zur wirklichen Hilfe mitlief. Das ging Alles so lange gut, als Jugend und Geld ausreichten; dann aber wollte sich kein Theaterdirektor mehr mit dem Herrn Wander einlassen, er durfte die geliebten Bretter nicht ferner betreten, und da es ihm denn doch einmal unmöglich war, von dem für ihn so anziehenden Leben und Treiben zu lassen, so half er aus, wo man gerade seiner kleinen Dienste bedurfte. So diente er nach und nach als Inspizient, Requisiteur, Souffleur, ja er frisirte sogar eine Zeit lang in der Herrengarderobe, und als das Alles nicht mehr ging und ihn Niemand mehr haben wollte, so kehrte er in seine Heimath, die Residenz, zurück, wo er das doppelte Glück hatte, eine kleine Erbschaft zu machen, sowie von dem Intendanten die gnädigste Erlaubniß zu erhalten, bei großen Vorstellungen als überzähliger Spritzenmann aushelfen zu dürfen.

Der Spritzenmann, geneigter Leser, ist eine Person, welche mit dem sehr großen Exemplare eines Instruments, das dir unter einem unaussprechlichen Namen bekannt ist, hinter den Koulissen auf und ab wandelt und sorgsam an Lampen und Dekorationen umher späht, um zuzuspritzen, wo sich ein verdächtiger Funke zeigt.

Vor dem Thronsessel auf einer künstlichen Rasenbank saß Herr Schwindelmann, der ebenfalls, sobald sich sämmtliche Künstler und Künstlerinnen im Theater befanden, nur am Ende eines jeden Aktes zu thun hatte; denn seine Nebenbeschäftigung war alsdann, den großen Portalvorhang herab zu lassen.

An der Koulisse Numero acht, die sehr weit hineingeschoben war, lehnte der Sohn des Herrn Hammer, ein junger Mensch von einigen zwanzig Jahren, eine schöne, kräftige Gestalt. Er war ebenfalls Maschinist und sprach gerade mit einem Kameraden, der neben ihm auf einem hölzernen Blocke saß, und der dem Aeußern nach den vollkommensten Gegensatz zu ihm bildete. War der junge Hammer mit seiner breiten und muskulösen Gestalt, mit dem frischen gutmüthigen Gesichte ein Bild der Gesundheit und des Lebens, so war der Andere ein leibhaftes Conterfei der Krankheit, ja des Todes. Er saß mit gefalteten Händen, an den Fuß der Koulisse gelehnt, und wenn er so schwer und tief athmete, so bemerkte man auf dem Rücken durch das dünne Röckchen hindurch, womit er bedeckt war, wie die Schulterblätter zitternd auf und ab gingen. Sein Gesicht war eingefallen, und er schien, in tiefes Nachdenken versunken, auf die schwarze, schauerliche Bank zu stieren, auf welcher Herr Schellinger saß.

»Ja – a, ja – a,« sagte der erste Maschinist, mit dem Kopfe nickend, indem er sich an den kranken Mann wandte, »nur nicht den Muth verloren, Albert. Dann kann und wird Alles gut gehen. Wenn einmal der Winter vorbei ist mit seinem ewigen Schnee und Frost – wenn der Frühling kommt –«

»Und wenn er reisen könnte,« meinte der Garderobegehilfe mit näselnder Stimme und aufgehobenem Zeigefinger. »Wenn er reisen könnte, da links herüber nach Italien, wo die meisten Leute über hundert Jahre alt werden. – Als ich damals dort war –«

»Wir wissen die Geschichte schon, ja – a, ja – a,« unterbrach ihn Herr Hammer. »Als Ihr in Italien waret und ebenfalls krank, und als sie Euch mit dem bewußten Mückenfett kurirten.«

»Nein, es war Schlangenhaut,« entgegnete ruhig der Schneider, »von der großen Schlange, die sich am Baume aufhängt und dann selbst ihren Balg abstreift. Ich habe ein Stück davon mitgebracht. – Wollt ihr es sehen? – –«

»Später! später!« sprach ungeduldig Herr Hammer und fuhr dann zu dem Andern gewendet fort: »Wie ich Euch sagte, Albert, laßt Euch nur zuweilen vor den Regisseuren und dem Obermaschinisten sehen. Faßt nur hie und da ein Tau an und thut, als wenn Ihr was schafftet. Haltet Euch dabei immer nur an meinen Sohn Richard, der reißt Euch schon durch. Und im Grunde ist es ja ganz einerlei, man thut damit der Theaterkasse keinen Abbruch, denn Richard arbeitet für zwei.«

»Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür,« erwiderte der Kranke, »denn wie sollte ich existiren, wenn man mich als untauglich entließe! Da wäre mein letztes Brod gebacken und ich müßte gerade Hungers sterben. Sie haben überhaupt schon so viel an mir gethan, daß ich gar nicht weiß, wie ich es wieder gut machen soll. – Ach! wer würde mich als Taglöhner nehmen!«

»Ja, es ist eigentlich ein prekäres Geschäft, so von seiner Hände Arbeit im Taglohn leben zu müssen,« sagte Herr Wander. »Ich habe das oft mit angesehen: wenn man sechs Tage schafft, so hat man sechs Tage Lohn; aber nun kommt der Sonntag, der doch zur Ruhe und Freude für Menschen und Vieh geschaffen ist, und an dem ist nichts da zu beißen und zu nagen, wenn man nicht von den paar Kreuzern der Wochentage sich Etwas aufhebt. Das ist schlecht eingerichtet.«

»Und wenn man erst krank wird,« versetzte Albert, indem er langsam den Kopf erhob; »ich sage es noch einmal: wenn ich von Euch keine Hilfe hätte, ich wäre mit Weib und Kindern ein verlorener Mann!«

»Dafür sollte dem, für den man schafft, auch die Verpflichtung obliegen, einen zu unterhalten, wenn man keine Hand mehr regen kann,« meinte der junge Hammer.

»Das wäre nicht so übel,« sagte nachdenkend der Schneider. »Und ich will dir was sagen, Richard, das kannst du haben. Da mußt du dich schwarz anstreichen lassen und zu den Geschlafen gehen; da hast du's, wie es dein Herz begehrt: du arbeitest da ziemlich hart, das ist wahr –«

»Bah!« erwiderte der junge Zimmermann, »was das harte Arbeiten anbelangt, davon kann unsereins auch erzählen. Ich will am Ende nicht einmal vom Theater sprechen; aber man sollte einmal so ein Dutzend lumpige Neger, die sich in ihrem Baumwollenfeld bei ihrem Schaffen und ein bischen Prügel beklagen, man sollte die fein thuenden Hallunken auf einmal auf einen Zimmerplatz hinaus thun, da wo es gilt, mit achtziger Balken zu arbeiten, namentlich im Spätherbst, wenn ein Dach aufzusetzen ist, und wo jeden Morgen das helle Glatteis auf den Balken sitzt. Da hat man immer sein Todtenhemd an; und was die Prügel anbelangt, da braucht man nur einen jähzornigen Obergesellen zu haben, der ein Lattenstück gut anzugreifen versteht; da fliegen die Funken davon, das kann ich Euch versichern!«

»Aber dafür seid Ihr ein freier Mann,« meinte Herr Wander, indem er seine Spritze vorsichtig auf den Boden stellte und eine Prise aus der dargebotenen Dose des ersten Maschinisten nahm.

»Ein freier Mann!« lachte der Andere. »Ja, Ihr versteht's! – Jetzt bin ich frei, dachte auch der Esel eines Tages, an welchem er die Säcke abgeworfen, und sagte das dem Wolf einen Augenblick vorher, ehe dieser ihn auffraß.«

»Der Richard hat nicht ganz Unrecht,« sagte leise Herr Schellinger. »So ein Geschlaf hat's gar nicht schlecht; ich möchte auch eins sein. So ein Kerl sitzt in seiner Hütte, ißt den ganzen Tag die theuersten Früchte, nährt sich von Reisbrei und jungen Hühnern, und wenn er einmal nicht schaffen will, so gibt er Bauchschmerzen vor und bleibt zu Hause.«

»Das kannst du auch thun,« bemerkte Schwindelmann.

»Ja, aber nicht unter den vorhin angegebenen Bedingungen,« entgegnete der Schneider. »Wo bleibt dann der Reisbrei und die Früchte?«

»Pfui, Schellinger!« sagte lachend Herr Wander, »du bist eine knechtisch gesinnte Natur! Was nutzt dich das bischen Essen und Trinken, wenn du dafür von allem Erhabenen und Schönen, was die Freiheit bietet, nichts erreichen kannst?«

»Was habe denn ich armer Schneider je Erhabenes und Schönes zu erreichen gehabt?«

»Wenn du ein Geschlaf bist,« entgegnete lachend Richard, »so kannst du dir kein eigenes Vermögen erwerben, kein Haus besitzen.«

»O, das wäre schade!« grinste der Schneider.

»Ja – a, ja – a!« sprach der erste Maschinist, »und könnte niemals Abgeordneter oder Stadtrath werden.«

»Wozu ich als freier Mann freilich hier alle Aussicht habe,« meinte höhnisch Herr Schellinger.

»Aber Spaß bei Seite!« warf der Schwindelmann dazwischen, indem er seinen Nachbar verstohlen an die Seite stieß, »über das Geschlafenleben kann uns Niemand besser aufklären wie der Schellinger. Nicht wahr, du bist ja da hinten in Südamerika gewesen und hast den Onkel Tom besucht?«

»Es ist das schon lange her,« entgegnete kopfnickend und träumerisch der Schneider; »ich glaube so an die zwanzig Jahre, ich erinnere mich seiner noch recht gut. – Unter uns gesagt, der Onkel Tom« – damit schob er wichtig die Unterlippe vor, zog die Augenbrauen in die Höhe und schüttelte mit dem Kopfe – »der Onkel Tom, – na! ihr versteht mich!«

»War er ein etwas verwegener Bursche?« fragte Richard, indem er sich, um besser zu hören, fester in die Koulissen hinein drückte.

»Der Hafer hat ihn gestochen,« fuhr Herr Schellinger fort. »Er hatte es zu gut; es war so ein bischen Wühlerei dabei, was Demokratisches, weßhalb er auch verkauft wurde. Und das Buch,« sagte er geheimnisvoll, indem er den Zeigefinger erhob, »soll auch eigentlich keine Bibel gewesen sein, sondern eine Verfassungsurkunde, die er für die Schwarzen entworfen. – Ich habe es in der Hand gehabt.«

»Aber das Verkaufen wirst du nicht rechtfertigen wollen? Denke dir, du hast Weib und Kind, mit denen du schon lange Jahre lebst, und nun will man dir deine Frau verkaufen.«

»Ja, das hätte er sich schon gefallen lassen,« sagte Herr Wander. »Nicht wahr, Schellinger, darüber hättest du kein Buch geschrieben?«

Der Schneider gab auf die schlechten Späße keine Antwort, er blickte nachdenkend an den Schnürboden hinauf und erwiderte dann: »Das Verkaufen ist allerdings sehr hart. Aber als ich da hinten war, da hat mich so ein amerikanischer Oberamtmann darüber aufgeklärt. Man muß das Ding nicht mit unserem Maßstab messen. Was Teufel! Wenn ich hier bei uns heirathe und Kinder bekomme, so hat kein Mensch ein Wort darein zu sprechen; Frau und Kinder sind mein, das weiß ich, denn ich lebe in einem Lande, wo man mir alles Andere, nur nicht die Familie verkaufen kann.«

»Wenigstens nicht öffentlich,« sagte Richard finster.

»Nun also,« fuhr der Schneider fort, »ich versichere euch, als ich damals da hinten war – ich kam gerade von Mexiko herüber, wo ich mich eine Zeit lang bei den Schwarzen aufhielt – da hatte ich auch nicht übel Lust, mich zu verheirathen.«

»Wenn das deine Alte gewußt hätte!« meinte Schwindelmann.

»Wir waren so zu sagen schon einig, da ging ich eben zu jenem Oberamtmann und trug ihm die Sache vor. Er dachte eine Zeit lang nach, spuckte – mit Respekt zu vermelden – mehrere Male gerade aus an die Bäume, und das mit solcher Kraft und Geschicklichkeit, daß ein Kolibri, den er treffen wollte, todt herunter fiel.«

»Ah! – Schellinger!«

»Gott straf mich, es ist wahr! – Seht ihr; die Honoratioren da hinten herum, die zu faul sind, ein Gewehr zu tragen, gehen auf solche Art auf die Vögeljagd, und wenn man so durch den Wald geht, da sieht man sie bald hier und bald da mit gespitztem Maule stehen, und auf einmal patsch! – patsch dich! – prrdauz! – da rappelt's droben und herunter fällt euch so ein Lämmergeier, der mit ausgespreizten Flügeln seine sechsunddreißig Fuß mißt.«

»Lüg' du und der Teufel!« rief Schwindelmann. »Schellinger, wie kann man so unverschämt sein!«

»Es ist leider wahr,« entgegnete traurig der Schneider; »man gewöhnt sich in Amerika das Spucken auf diese heftige Art so leicht an. Als ich hieher zurück kam, konnt' ich's nimmer lassen, und eines Tages passirte mir ein großes Unglück. Da stand mein ältester Sohn vor mir, ich – patsch dich! und fliegt ihm die linke Hand fort.«

»Aber, Schellinger,« sagte ziemlich ernst der erste Maschinist, »du hast ja nie einen Sohn gehabt!«

»Das ist leicht möglich – aber gewiß ohne meine Schuld,« versetzte unerschütterlich der Schneider. »Ich habe es meiner Frau immer gesagt. Nun, dann war es der älteste Sohn von sonst Jemand. Aber wahr ist die Geschichte, und wenn einer die Probe davon machen will, da steh' ich zu Befehl.«

»Na, wir glauben es ja!« erwiderte Schwindelmann. »Aber jetzt bleib' bei deinem Oberamtmann. Er rieth dir also vom Heirathen ab?«

»Das versteht sich,« erzählte Schellinger weiter. – »Siehst du, sagte der Oberamtmann, – er sprach natürlicherweise amerikanisch – wenn du hier heirathest, so hast du freilich den Schutz der Gesetze, aber der ist verflucht gering, und wenn du Kinder kriegst und es gibt so 'ne rare Rasse, wie du selber bist, da geht dein Herr gleich her, ehe sie noch ausgeflogen sind –«

»Was, Schellinger, ehe sie noch ausgeflogen sind? – Was soll das heißen?«

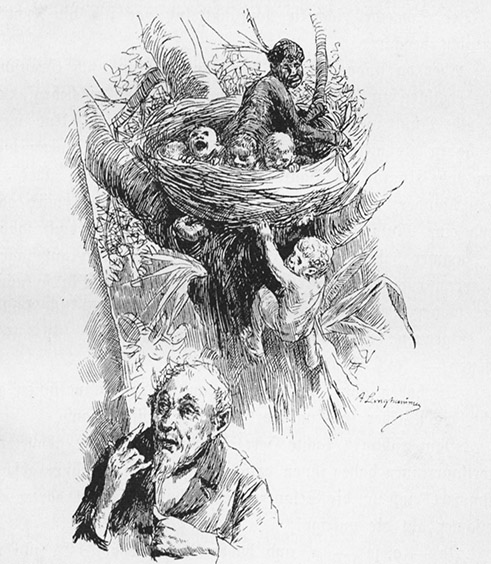

»Habt ihr denn nie gehört, daß es da gewisse Stämme gibt, die sich ordentliche Vogelnester in die Bäume hinein bauen? Es sind eigentlich Menschennester, und darin führen sie ihre Haushaltung, und wenn die Kleinen anfangen zu laufen, da müssen sie zuerst den Baum herunter und herauf trappeln, und das nennt man ausfliegen. Das ist nämlich der Stamm der sogenannten Vögelneger.«

»Und darunter habt Ihr Euch vorzugsweise wohl aufnehmen lassen?« fragte Herr Hammer.

»Es war nur ein vorübergehendes Gelüste,« antwortete der Schneider, indem er die Hände auf seine Kniee legte und den Kopf, tief herabsinken ließ. – »Aber was nutzen mich meine schönen Geschichten! Ihr seid wahrhaftig zu dumm, die Moral davon herauszufinden.«

Der erste Maschinist legte den Finger an die Nase, nickte mit dem Kopfe und sprach: »Ja – a, ja – a, es ist nicht ganz ohne, was der Schellinger meint; er will nämlich sagen, wenn es auch eine totale Ungerechtigkeit ist, so einem armen Geschlafen sein Weib und seine Kinder zu verkaufen, so ist es doch lange nicht so schlimm, als wenn so was bei uns geschähe. Der Geschlaf weiß vorher, wenn er sich verheirathet, daß es dort so Mode ist; sein Vater ist vielleicht verkauft worden, seine Mutter, seine Brüder, was weiß ich! Und da kann es ihm mit seiner Familie auch so gehen: er sieht das immer vor Augen, meint der Schellinger, und gewöhnt sich am Ende daran, und so wäre es denn lange nicht so schlimm, denkt der Schellinger, als wenn man unsereins Frau und Kinder verkaufen wollte.«

Der Schneider nickte stumm mit dem Kopfe, als wollte er sagen, seine Rede sei vollkommen richtig ausgelegt worden.

»Ja,« meinte Richard, indem er die Arme übereinander schlug, »so eines weiß es nicht besser: wie die Köchin von dem Aal sagte, als sie ihm lebendig das Fell abzog. Und dagegen müßte man schon Schritte thun.«

»Das muß man aber den Amerikanern überlassen,« mischte sich Herr Wander in's Gespräch. »Gott! was geht uns die Geschichte eigentlich an und was können wir dazu thun? Ich begreife nur eigentlich nicht, wie die Geschichten der amerikanischen Miß, die das Buch geschrieben, bei uns so viel Spektakel haben machen können.«

Der Schneider lächelte kopfschüttelnd vor sich hin, wurde aber nicht beachtet.

»Aber da finden sie ein Vergnügen daran, sich Grausamkeiten erzählen zu lassen, die weit weg von uns geschehen, darüber ein Maul zu machen und zu jammern – – Und weßhalb haben die meisten dieser Enthusiasten kein Herz, wenn man ihnen vom Unglück zu Hause erzählt, und schmachten über den Ocean hinüber, wenn da mal ein Onkel Tom verkauft wird oder irgend eine Mulattin davon läuft? – Ich will es euch sagen: den Jammer haben sie wohlfeil; da hat man ihnen gut sagen: na! wenn euch denn das Elend da hinten in Amerika so ungeheuer schmerzt, so thut was dafür! – da zucken sie die Achseln und entgegnen: was können wir thun? Wir haben nur unsere Thränen.– Ja, Thränen sind wohlfeil!«

»Sie haben aber auch Adressen an die Amerikanerinnen gemacht, die Weiber in England,« sagte Schwindelmann.

»Ganz richtig!« lachte Herr Wander; »aber die gescheidten Amerikanerinnen haben ihnen artig heimgegeigt und ihnen gesagt: bekümmert euch um die Sklaverei bei euch, die ist viel härter und grausamer als die unsrige!«

»Ja – a, ja – a, und haben Recht gehabt. Es gibt bei uns wahrhaftig mehr Sklavenhalter als in Amerika. – Apropos, es heißt ja, sie soll auch hieher kommen, die Amerikanerin; sie macht eine Rundreise durch Europa und läßt sich sehen.«

»Da wollen wir ihr ein festlich beleuchtetes Haus veranstalten,« meinte Richard. – »Aber, etwas muß man dem Buch doch lassen: man sieht, daß es Jemand geschrieben hat, der das Leben in Amerika genau kennt.«

Der Schneider schüttelte abermals und mit ziemlich verächtlichem Lächeln den Kopf.

»Nicht, Schellinger? Hat die Amerikanerin ihr Land nicht gut beschrieben?«

»Das hat gar keine Amerikanerin geschrieben,« sprach der Schneider mit schmerzlichem Tone.

»Was Teufels! ist denn Madame – – Stowe keine Amerikanerin?«

»o ja,« entgegnete Schellinger, indem er das spitze Kinn in sein rechtes, mageres Händchen stützte; »die Stowe ist eine Amerikanerin; ich kenne sie ganz genau, eine recht brave Frau, sie wohnte da links um die Ecke; wenn man nach Amerika fährt, kommt man dicht am Hause vorbei, gleich nebenan ist das Wirthshaus zum weißen Roß, wo man einen sehr guten Klevner trinkt. Der Wirth ist ein Spanier und heißt Schwitzgäbele.« – Das Alles erzählte er mit so melancholischem Tone und stierte dabei vor sich hin, daß man glauben konnte, ihn schmerze tief die Erinnerung an jene schöne Reise und er sehe leibhaftig vor sich das weiße Roß und den Spanier Don Schwitzgäbele.

»Und da wohnte die Stowe?«

»Da wohnte sie gleich nebenan. Ich reiste damals mit einem Preußen, der den Spleen hatte und überall Berlin vor sich sah; denn als er den Mississippi erblickte, rief er aus: ganz wie bei uns zu Hause; nur ist die Spree zur Regenzeit ein wenig größer und meistens viel klarer. – Die Stowe nahm uns freundlich auf, wir speisten bei ihr zu Mittag, sehr gut und fein. Alles war von Bernstein, die Schüsseln, Gabeln und Löffel, kurz, Alles, Alles.«

»Von Bernstein?« fragte Herr Wander erstaunt. »Hat man in Amerika so viel Bernstein?«

»Da wird er gefunden,« entgegnete ruhig Herr Schellinger.

»Ah! der kommt ja aus der Ostsee, das weiß ich besser!« rief Schwindelmann.

»Das ist ein großer Irrthum,« fuhr der Garderobengehilfe fort. »Von den amerikanischen Pferden kommt der Bernstein her; wenn sie wild aufgefangen werden, so hebt man ihnen den linken Vorderfuß auf, und da hat jedes ein großes Stück Bernstein, das schlägt man los und macht die schönsten Sachen daraus.«

»Aber Schellinger!«

»Als wir bei der Madame Stowe gegessen hatten, ließ sie ein paar wild gefangene Pferde herein kommen, schlug den Bernstein vor unseren Augen los und gab Jedem von uns ein Stück. – Ich weiß wohl, daß ihr mir nicht glaubt, aber ich will euch überzeugen. – Seht her!« Bei diesen Worten fuhr er mit der Hand in seine Rocktasche und brachte eine unbedeutende Cigarrenspitze von Meerschaum hervor, an welcher sich ein kaum nennenswerthes Stück Bernstein befand. – »Da schaut her,« fuhr er fort, »das habe ich mir davon machen lassen, und wenn ihr mir bei allem Dem nicht glauben wollt, so schreibt in Gottes Namen an den Preußen in Berlin, der mit mir gereist ist. Seine Adresse weiß ich freilich nicht mehr, aber er ist nicht schwer zu finden, denn er heißt Müller.«

»Was machen sie draußen auf der Bühne?« fragte der erste Maschinist seinen Sohn. »Haben wir bald Aktus?«

»O nein, es sind noch vier lange Scenen. Der Schellinger kann schon noch seine Geschichten zu Ende bringen. – Also die Stowe ist nicht die Verfasserin von dem bekannten Buch?«

Der Schneider schüttelte mit dem Kopfe, rieb sich die Hände und blickte, seit längerer Zeit zum erstenmal, in die Höhe, als er mit großer Bestimmtheit sagte: »Die Frau denkt nicht daran; das ist ein braves Weib, die ihre Hühner und Gänse füttert, ihren Kindern die Strümpfe stopft und ihre Wäsche pünktlich besorgt, viel zu pünktlich. – Die schreibt keine Bücher; – Stowe, sagt' ich zu ihr, als wir nach Tische eine Cigarre miteinander rauchten –«

»Wie? – sie rauchte auch?«

»Alle Amerikanerinnen rauchen zu Hause. Also sagte ich zu ihr: Stowe, hat Sie das Buch geschrieben oder nicht?«

»Wann hast du diese Reise eigentlich gemacht, Schellinger?« fragte Richard lächelnd.

»Ich habe euch schon einmal gesagt, daß es ungefähr zwanzig Jahre her sein mögen,« entgegnete der Garderobegehilfe.

»So, vor zwanzig Jahren hast du sie gefragt, ob sie das Buch geschrieben hat? – Na, das hab' ich nur wissen wollen.«

»Auf ihr Ehrenwort habe ich sie damals gefragt,« versetzte ruhig der Schneider, indem er aufblickte, »und sie sagte: nein, Schellinger, ich hab' es nicht geschrieben, Gott straf' mich! Ich kenne aber den Verfasser: es ist von einem pietistischen Pfarrer in Rheinpreußen.«

Die Zuhörer hatten lange an sich gehalten, jetzt aber brachen sie in ein so lautes Gelächter aus, daß der Inspizient, der mit seinem Buche hinter den Koulissen hin und her ging, erschrocken herumfuhr und eifrigst Ruhe gebot.

Schellinger zuckte die Achseln und sprach nach einer Pause: »Ihr seid so verwildert, daß man euch gar nichts Vernünftiges mehr erzählen kann, und ich bin einmal so ein Narr und kann es nicht lassen, an jene Zeit, welche die glücklichste meines Lebens war, zurückzudenken. Ich versichere euch, wenn man hier unsere miserable Kälte annimmt, so ist es eine wahre Wonne, da mit den Negern so still und friedlich zu leben, unter den Palmenbäumen zu sitzen und reife Orangen zu verspeisen. So ein Negerdorf hat etwas sehr Angenehmes, und sie wohnen ganz charmant. Na! ihr habt ja das in der Beschreibung gelesen; auch essen sie vortreffliche Kuchen, trinken Dattelwein und singen dazu: ›Noch ist Polen nicht verloren.‹ Das kann ich euch versichern – Gott straf' mich! – an das lumpige Leben hier zu Land habe ich nicht mehr gedacht, wenn ich so Abends mit ihnen vor ihren Hütten auf der feinen Matte lag, neben so einem behaglichen Schwarzen; die Weiber saßen daneben und vor ihnen im Grase spielten die weißen Kinder.«

»Die weißen Kinder, Schellinger?«

»Die weißen Kinder!« entgegnete nachdrücklich der Schneider. »Wißt ihr denn nicht, weßhalb die Schwarzen so schwarz sind? – Nun, das will ich euch sagen! Die Sonne hat eine so furchtbare Kraft, daß sie einen dort in fünf, sechs Jahren ganz schwarz brennt.«

»Du bist aber weiß geblieben, Schellinger!«

»Ja, ich hatte keine Anlage zum Schwarzwerden,« erwiderte der Garderobegehilfe; »man muß dazu gestimmt sein wie die Neger –«

»Aber Schellinger –« wollte Richard fortfahren ihn zu examiniren.

»Laß ihn doch,« rief Schwindelmann, »daß wir fertig werden: draußen der Herzog hat schon seinen Degen gezogen und wird im nächsten Augenblick seinen Freund erstechen, dann fällt der Vorhang. – Also die Negerkinder kommen weiß auf die Welt?«

»Und mit der Anlage zum Schwarzwerden?« fragte Richard lachend.

»So ist es,« entgegnete der Schneider, indem er sich ruhig erhob, denn auch seine Zeit war gekommen, in die Garderobe zu gehen. »Die Negerkinder kommen weiß auf die Welt, aber sie haben um den Bauchnabel einen kleinen schwarzen Ring, der immer größer und größer wird, bis sie zuletzt vollkommene Neger sind.«

Nach diesen Worten legte Herr Schellinger seine beiden Hände auf den Rücken und ging gesenkten Hauptes ruhig davon, ohne sich weiter um seine Zuhörerschaft zu bekümmern, die aber auch im nächsten Augenblick auseinanderstob; jeder eilte an seinen Posten und Schwindelmann ließ den großen Portalvorhang herab.