|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Auf dem Kirchhofe der Stadt, den wir in einem der vorigen Kapitel verließen, fanden, wie der geneigte Leser bereits weiß, an jenem Morgen zwei Begräbnisse statt. Das erste, das vornehmere, war das einer sehr alten und sehr adeligen Stiftsdame, die es ihren nun lachenden Erben recht sauer gemacht hatte. Sie war eines von jenen kränklichen Wesen, von denen man achselzuckend spricht: »Und sie lebt immer noch?« – eine Frage, die aber Jahrzehnte und Jahrzehnte mit einem »Ja!« beantwortet wird. Endlich aber hatte der unerbittliche Tod das hochadelige Wappen nicht länger geachtet und der alten Dame zum letzten Reigen die Hand gereicht, was ihr gerade in diesem Augenblicke sehr unangenehm und unerwartet kam, denn es kreuzte einige Entwürfe, die sie nächstens auszuführen beschlossen hatte. Aber da wir Alle des Todes allerleibeigenste Sklaven sind, so genügte, wie schon gesagt, ein Wink von diesem Tyrannen, und sie, die gestern noch in dem Hofcercle so außerordentlich recherchirt war und so angenehm mit den hohen und höchsten Herrschaften geplaudert hatte, ließ nun Fächer und Blumen plötzlich den steifen Fingern entgleiten und streckte sich lang aus, jenen gewissen eigentümlichen Zug im Gesichte, den alle glücklichen, zufriedenen Menschen, wie zum Beispiel ihre gestrige Gesellschaft, nicht ohne einen unerklärlichen Schauder anzusehen vermögen.

Die Stiftsdame war sehr vornehm und sehr stolz gewesen; doch hatte sie sich in allen Ständen der Gesellschaft einen freundlichen Namen erworben, denn sie gab den Armen und sonstigen Hilfsbedürftigen nicht ungern, namentlich aber da, wo die öffentlichen Blätter ihre Gabe, Größe und Zweck derselben, in mehreren dankerfüllten Zeilen dem allgemeinen Publikum tiefgehorsamst ersterbend hinstammelten.

Sie war zu selben Stunde gestorben, wie das kleine Schwesterchen der Tänzerin, nächtlicher Weile, als noch tiefe Schatten über Wald und Flur lagen. Vielleicht hatten die beiden ausschwebenden Seelen einen und denselben Weg, und zogen, nachdem alle Standesunterschiede abgestreift, Hand in Hand dahin. Sollte aber auch sogar der Tod dieses Gleichheitsprinzip nicht durchzusetzen vermögen, so könnten wir auch vielleicht annehmen, der arme kleine Engel sei gerade zur rechten Zeit mit der alten Stiftsdame gestorben, um, hinter ihr drein gleitend, die lange weiße Schleppe zu tragen. Wenn sich aber zufällig ihre Wege theilten, und die kleine unschuldige Seele, an Freuden und Erlebnissen leicht, lustig aufwärts flatterte, während die andere, an Thaten und an Ehren reich, nicht im Stande war, sich so weit empor zu schwingen, so blickte sie vielleicht zum ersten Male sehnsüchtig nach dem armen Kinde und sprach ein leises Gebet, es möge droben ein stilles Fürwort für sie einlegen, oder es möge die kleinen Händchen niederstrecken und sie mit sich emporziehen.

Das sind übrigens Ansichten und Phantasien, und das Wahre an der Sache ist, daß das Kind, wie wir bereits wissen, in einem Winkel beerdigt wurde, während der Leichenkondukt der Stiftsdame sich über den schönsten Theil des Kirchhofes verbreitete und dort bei der Begierde, die vortreffliche Rede zu hören, von manchem stillen, bescheidenen Grab Immergrün und Epheu schonungslos niedertrat.

Der Zug war in jeder Hinsicht imposant zu nennen. Da waren alle Schichten der Gesellschaft vertreten, da fuhren glänzende Wagen in der königlichen Livrée, in denen der Prinzen, der hohen Würdenträger bei Hof, der Minister, des niederen Adels, der reichen Bürgerschaft, der Beamtenwelt, kurz, wer eine Equipage hatte, die sich anständiger Weise hinter die lange Reihe anschließen konnte. Da saßen die Kutscher der höchsten Herrschaften gravitätisch auf ihrer Bockdecke, die Peitsche hoch, das wettergebräunte Gesicht und die rothen Nasen mit einem leichten künstlichen Anflug von Schwermuth schattirt; da kamen ihre minder vornehmen Kollegen mit minder vornehmer Haltung, aber in ihren reichsten Anzügen; ihnen folgten endlich die Kutscher der Anverwandten in der schwarzen Trauerlivrée, Florepaulettes auf den Schultern, ganz in schwarzes Tuch gekleidet und mit ziemlich zerknirschter Miene. Daß die meisten Wagen leer fuhren, versteht sich von selbst; ihnen schloß sich erst eine unendliche Reihe Fußgänger aller Stände an, würdevoll einherschreitend, den Blick zu Boden, die eine Hand vielleicht in die Brust des Paletots vergraben, und in leisem Gespräch, natürlicher Weise handelnd von den Tugenden der Verblichenen. Wenn man aber auch über andere Dinge sprach, so gab man sich doch das Ansehen, als sei man mit Leib und Seele bei dem traurigen Geschäfte, und es würde vielleicht über einen Prozeß, ein Avancement, über die Fünfprozentigen oder die Preise von Baumwolle und Käse nur mit hoch emporgezogenen Augenbrauen gesprochen, mit ernstem, würdigem Kopfnicken und salbungsvoll herabhängender Unterlippe.

Die Gefühle der meisten Leidtragenden, wenn sie nicht gerade zu den nächsten Verwandten gehören, treten in ihren Kontrasten während des Hin- und Herweges am schärfsten bei einem militärischen Begräbnisse hervor. Wie dumpf und schauerlich wirbeln die Trommeln, wie klagen die Hörner in einzelnen schwermüthigen Akkorden auf dem Hinwege, wie abgemessen und langsam ist der Schritt der Kolonne, die mit dem Kameraden geht, und wie ernst und düster die Haltung, mit der sie um das Grab stehen, bis es zugeschaufelt ist. Sobald dies aber geschehen, hebt der kleine Tambour seine Trommel in die Höhe, schraubt das Kalbfell straffer und spuckt auch gelegentlich und verstohlen in die Hände, um seine Schlegel recht behend und flink rühren zu können; denn kaum haben sie dem Kirchhof den Rücken gekehrt, so schwingt der Tambour-Major schon mit einer ganz anderen Miene seinen Stock, und die Trommeln, auf denen es vorhin klang; drum – drrum – drrrrrum – drrum – drum – drrrrum! schallen jetzt: Rataplan – rataplan – rataplan – plan – plan! und darauf fällt die Musik ein, aber lustig, heiter und schmetternd; der Choral ist vergessen und irgend ein klingender Marsch führt die Truppen, nun um einen stillen Mann weniger, nach der Kaserne zurück.

Bei bürgerlichen Begräbnissen ist das, wenn auch mit weniger Geräusch und weniger auffallend, die gleiche Geschichte. Die würdigen Kutscher wenden ihre Wagen nach der Ceremonie um und suchen einer an dem andern vorbei in vollem Trabe nach Hause zu kommen, wobei es denn nicht selten eine Bemerkung, ein Wort setzt, das durchaus nicht passen will zu der ernsten Haltung von soeben. Von den Fußgängern sind manche draußen vor dem Thore geblieben, denn der Rasen ist feucht, Erkältungen in dieser Jahreszeit sehr gefährlich, und der Anblick der stillen Hügel mahnt auf so unangenehme Art an die Vergänglichkeit alles Irdischen. Was nun aber, erbaut von der Predigt, wieder heraus kommt, löst sich in einzelne Gruppen auf und geht plaudernd, guter Dinge, auch wohl lachend nach Hause; Mancher schlägt für sich sein Rataplan und denkt: es ist gut, daß ich diesmal noch zu den Begleitern gehöre. Unter den Haufen, die sich an diesem Morgen nun nach allen Seiten hin zerstreuen, bemerken wir einen dicken Herrn, mit stattlichem, umfangreichem Oberkörper, aber etwas gekrümmten Beinen, die wahrscheinlich der Last, die sie Jahre lang tragen mußten, am Ende erlagen, nachgaben und etwas Sichelförmiges annahmen. Der schon ziemlich alte Herr hat ein volles, wohlwollendes Gesicht und gibt sich offenbar die Mühe, namentlich wenn er grüßt, sehr würdevoll und gravitätisch auszusehen. Zu diesem Zweck zieht er alsdann seine Augenbrauen finster zusammen, ist aber nicht im Stande, einen lachenden Zug um den gutmüthigen Mund zu vertilgen, weßhalb sein Gesicht bei diesen Veranlassungen meistens in einer lustigen Komposition von Ernst und Scherz erscheint. Zu beiden Seiten desselben gehen zwei junge Männer von einigen dreißig Jahren, der Eine blond, mit einem offenen, gutmüthigen Gesicht, nachdenkenden Augen, in welchen man hie und da Zerstreutheit liest, der Andere mit dunklem Haar und Backenbart, mit einer Brille aus der Nase, hinter der sich ein paar stechende Augen befinden.

»Ich sage euch,« bemerkte der alte Herr, indem er ruhig eine Prise nahm, »die verstorbene Stiftsdame war eine respektable Frau. Was hat sie nicht Alles den Armenanstalten unserer Stadt gethan, und wie herablassend war sie nicht gegen Jeden, der mit ihr umging! – – Herablassend sage ich und wiederhole es; sie, eine Baronesse von einem der besten Häuser! Hat sie nicht meine Frau, so oft sie uns besuchte, mit – mit – wie soll ich sagen? – ja, mit wahrer Freundschaft behandelt!«

»So oft sie zu uns kam!« versetzte spöttisch der Herr mit der Brille. »Aber welches waren die Veranlassungen zu diesen Besuchen?«

»Nun,« entgegnete der alte Herr, indem er die Hände von sich streckte, »die Veranlassungen waren die edelsten und besten; sie veranstaltete Sammlungen zur Ausstattung armer Mädchen und zur Unterstützung hilfsbedürftiger alter –«

»Schnapstrinker.«

»Wa-s?« fragte der alte Herr, der dies Wort nicht recht verstanden hatte. – »Und abgesehen von diesen Besuchen begegneten wir ihr nie am dritten Orte, ohne daß sie ein charmantes Lächeln, eine freundliche Begrüßung für uns hatte.«

»Und für unsere Kasse,« warf der Andere ein. »Sonst aber ließ sie uns, wie ich es auch begreiflich finde, auf der Stufe stehen, zu der wir gehören, und wenn sie auch gnädiger Weise zu uns herabstieg, so konnten wir doch verschlossene Thüren finden, wenn wir es uns einfallen ließen, einmal eine Treppe höher anzuklopfen.«

Der alte Herr zuckte die Achseln und sagte: »Das finde ich ganz in der Ordnung; streng geschiedener Rang und Stand ist durchaus nothwendig, und daß das auch in meinem Hause so gehalten wird, darein setze ich meinen Stolz.«

»Namentlich Mama,« sagte träumerisch der andere junge Mann mit dem blonden Haar.

»Allerdings; deine Mutter ist von strengen Grundsätzen, und das ist ein Segen, der im ganzen Hauswesen sichtbar wird.«

»Nur bei Einem dieses Hauswesens,« bemerkte lachend der mit der Brille, »ist von diesem Segen nicht viel zu sehen. Arthur hat von den Grundsätzen Mama's nicht viel profitirt.«

»Arthur ist leider ein Künstler,« entgegnete der alte Herr, »und kommt hiedurch in Kreise und Berührungen, die freilich nicht besonders gut auf ihn einwirken, aber –«

»Laßt doch die Geschichten gehen!« meinte der mit dem blonden Haar. »Ich weiß nicht, Alfons, warum du nie mit deinen Neckereien und Sticheleien aufhören kannst; wahrhaftig, das wird am Ende unerträglich, und du kannst keine Stunde damit still sein. Ich möchte nicht deine Frau sein.«

»Und ich nicht der Mann deiner Frau,« entgegnete Alfons mit einem unangenehmen Lächeln.

Bei diesen Worten zuckte über das Gesicht des andern jungen Mannes etwas wie ein leichter Schmerz. Er biß sich auf die Lippen, reichte dem dicken Herrn die Hand und sagte: »Ich muß einen Augenblick nach Hause, komme aber später. Adieu, Papa!«

Das Zwiegespräch der beiden jungen Leute war ziemlich leise geführt worden, und der alte Herr, der einen Schritt voraus war, hatte es nicht so recht verstanden. Er reichte dem Abschiednehmenden die Hand und rief ihm dann nach:

»Vergiß nicht zu Tische zu kommen, Eduard; du weißt, Mama hat euch eingeladen.«

Darauf ging er mit dem Herrn, welcher die Brille trug und der sein Schwiegersohn war, die gerade Straße hinab, der Andere dagegen, sein wirklicher Sohn, bog links ein und schritt langsam einem großen Hause zu, in dessen erstem Stock er wohnte.

Es war, wie wir wissen, Winter, und ein ziemlich kalter und rauher Morgen. Auf der Treppe des Hauses saß ein kleines Mädchen von vielleicht drei Jahren in einem eleganten feinwollenen Kleidchen, aber es saß auf dem kalten Steine und seine Aermchen und Nacken waren ganz roth vor Kälte.

Der junge Mann trat erschrocken näher, hob das Kind auf und fragte: »Was thust du hier, Anna? Warum bist du nicht droben im warmen Zimmer? – Wer hat dich so allein auf die Straße gelassen? – Ist Oskar droben oder wo ist er?«

Das kleine Mädchen, ein hübsches Kind mit klaren braunen Augen, lächelte über die hastigen Fragen des Papa's. »Ich bin herunter gegangen,« entgegnete es, »die Thüre war offen, Oskar ist freilich auch mit gegangen, aber er ist um die Ecke gelaufen, und will sich um einen Sechser Bindfaden kaufen.«

»Und Mama ist oben?«

»Ich glaube wohl,« erwiderte das Kind gleichgiltig, »habe sie aber schon lange nicht mehr gesehen.«

Der junge Mann biß die Zahne über einander, nahm seine Tochter auf den Arm und stieg hastig in den ersten Stock des Hauses, vor dem dies kleine Zwiegespräch geführt wurde. Eine breite und hohe Glasthüre, die von der Treppe auf den Gang führte, stand offen: links befand sich Küche und Kinderzimmer, und aus dem letzteren erscholl ein lautes und lustiges Lachen. Der Hausherr setzte das Kind auf den Boden und schritt rasch auf die Thüre zu, hinter welcher es so fröhlich zuging. Er öffnete sie heftig und sah, was er auch anders nicht erwartet, seine sämmtliche Dienerschaft, Köchin, Stubenmädchen und Kindsfrau in heiterer Unterhaltung begriffen, während draußen die Thüre offen stand und während eines seiner lieben Kinder fast unangezogen in der Kälte vor der Hausthüre saß, und das andere, ein Bübchen von vier Jahren, ohne Aufsicht in der Nachbarschaft herum lief. Man hätte es dem Vater nicht verdenken können, wenn er in diesem Augenblicke seinen Spazierstock zu einem gewissen Zwecke benutzt hätte; doch bezwang er sich und fragte mit ernster und fester Stimme: »Wo sind die Kinder?«

In dem Augenblicke, wo der Hausherr erschien, hatte jede der drei dienenden Damen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und Geistesgegenwart irgend ein Stück Arbeit ergriffen; die Köchin that, als habe sie sich ein Haushaltungsbuch geholt, das Stubenmädchen fuhr mit der Schürze leicht über den Tisch, und die gewissenhafte Hüterin der Kinder nahm etwas Wäsche aus einem neben ihr stehenden Korbe.

»Die Kinder waren im Augenblicke da,« sagte die letztere mit ziemlich gleichgiltigem Tone, »sie werden im Salon oder Schlafzimmer sein.«

»Sie werden sein!« entgegnete heftig der junge Mann. »Ist das auch eine Antwort: sie werden sein? Sind Sie vielleicht dazu da, um mir so unbestimmte Antwort über das Ihnen Anvertraute zu geben?«

Die also Angesprochene zuckte die Achseln; die Köchin sah ihren Herrn mit einem unfreundlichen Blick an und das Stubenmädchen eilte naserümpfend hinweg, und man hörte sie draußen auf dem Gange sagen: »Es ist doch in dem Hause keine Ruhe, jetzt haben wir schon wieder Aerger und Lärm!«

»Anna saß vor der Thüre auf der kalten Treppe,« sprach der Vater des kleinen Mädchens, indem er sich gewaltsam bezwang, »und mein Bube läuft ohne Aufsicht in der Nachbarschaft herum. Heißt das vielleicht Ihre Pflicht erfüllen?«

»Die Kinder sind erst vor ein paar Sekunden fort gegangen. Anna kann sich kaum niedergesetzt haben und Oskar muß da unten vor dem Hause sein.«

»So gehen Sie augenblicklich und holen ihn; schließen Sie die Glasthüre zu und behalten Sie die Kinder hier bei sich im warmen Zimmer. Ich sage Ihnen, Frau Bendel, nehmen Sie sich ja in Acht oder es geht mit uns Beiden auf eine sehr unangenehme Art auseinander.«

»Ich thue, was ich kann,« entgegnete die Person weinerlich; »aber ich weiß, Sie mögen mich nicht leiden, und wenn Madame nicht so mit mir zufrieden wäre, so hätte ich schon lang dieses Haus verlassen.«

Der Hausherr gab weiter keine Antwort, doch ballte er die rechte Faust heftig zusammen, seufzte tief auf und trat anscheinend ruhig in das Zimmer seiner Frau.

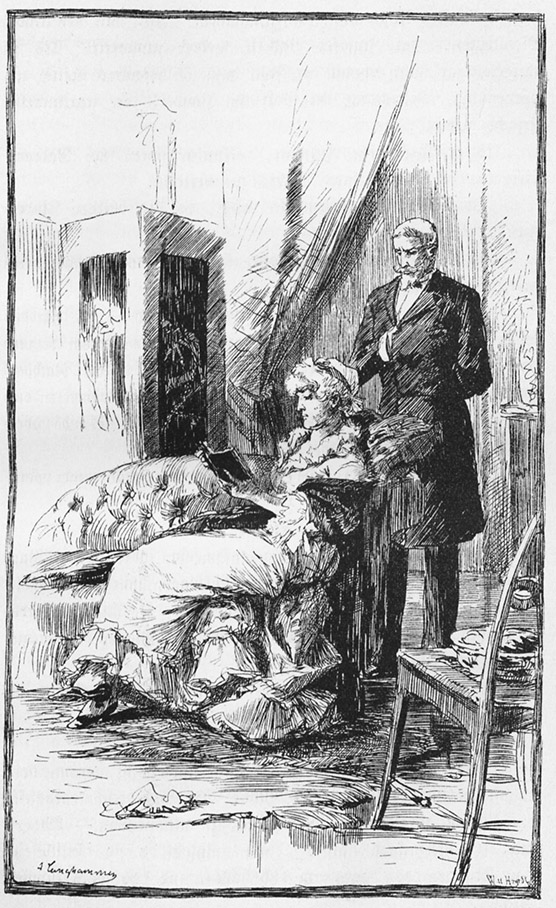

Obgleich es bereits elf Uhr war, hatte Madame doch eben erst ihren Kaffee getrunken. Sie war eine junge und hübsche Frau mit stark blondem Haar, welches noch vollkommen unfrisirt unter einer zerzausten, aber mit Blumen besetzten Haube stak. Der übrige Anzug paßte hiezu: sie trug einen wohl feinen und eleganten Morgenrock, doch hatte sie ihn weder um ihre schlanke Taille zusammen gezogen, noch oben gehörig befestigt, und hatte, um die hierdurch entstandenen Blößen zu bedecken, darüber eine Sammtmantille geworfen, die, nur für die Straße bestimmt, jetzt an der Rücklehne und auf dem Sitz grausam zerknittert wurde.

Madame erhob den Kopf nicht beim Eintritte ihres Gemahls, ja sie gab dem kleinen Fauteuil, in welchem sie saß, durch einen heftigen Ruck eine solche Richtung, daß sie dem Eintretenden den größten Theil ihres Rückens zuwendete.

»Ich bin es, mein Kind,« sagte der junge Mann mit ziemlich sanfter Stimme.

Er erhielt keine Antwort.

»Ich bin soeben von dem Begräbniß des Fräuleins von M. zurückgekehrt; du warst noch nicht auf, als ich ging. Wie befindest du dich; hast du gut geschlafen?«

Madame zuckte statt aller Antwort die Achseln und öffnete phlegmatisch ein Buch, das in ihrem Schoße lag.

»Ich möchte wissen, wie du geschlafen hast,« fuhr der junge Mann mit etwas stärkerer Stimme fort, worauf sie abermals die Achseln zuckte, den Kopf halb herum warf und mit moquantem Tone entgegnete: »Was kümmert dich meine Nachtruhe, überhaupt meine Ruhe? Man hat ja vor dir doch keinen Frieden, nicht bei Tag, nicht bei Nacht.«

»Wie, du hast vor mir keinen Frieden?«

»Oh!« entgegnete Madame mit aufgeworfener Oberlippe, »es war recht ruhig, so lange du fort warst, aber kaum betrittst du das Haus, so beginnt gleich wieder dein Schelten mit den armen Dienstboten.«

»Mit den armen Dienstboten!« erwiderte er, indem sein sonst so sanftes Auge anfing aufzuflammen. »Ah! mit den armen Dienstboten! Hat Jungfer Babett wieder rapportirt? Es ist übrigens gar nicht einmal der Fall, daß ich besonders heftig geworden bin, obgleich ich, bei Gott im Himmel! die gegründetste Ursache gehabt hätte.«

Es erfolgte keine Antwort, vielmehr schien sich Madame eifrig in die Lektüre ihres Buches zu vertiefen.

»Du weißt natürlicherweise nicht, wo die beiden Kinder sind?«

»In sehr guten Händen, hoffe ich; die Kindsfrau hat mein volles Vertrauen.«

»Nun denn, als ich eben nach Hause komme – es hat beiläufig gesagt zwölf Grad Kälte – sitzt Anna in einem dünnen Kleidchen vor der Hausthüre, und Oskar läuft in der Nachbarschaft herum, die drei Frauenspersonen aber sitzen drüben in dem Zimmer, plaudern auf's Eifrigste und thun nicht, als ob überhaupt Kinder für sie in der Welt wären.«

»Und das wundert dich?« sagte Madame nach einer peinlichen Pause.

»Wie verstehe ich deine Frage?«

»Anna wird an die Treppe gelaufen sein, ihren lieben Papa zu empfangen, ihm ihren guten Morgen zu bringen, ihm zu schmeicheln. Es könnte das eigentlich komisch erscheinen; die Kinder werden ja förmlich dressirt, dich als erste, ja ich möchte sagen, als einzige Person im Hause zu betrachten.«

»Und wer dressirt die Kinder so, um mich deines Ausdrucks zu bedienen?«

»Nun, wahrscheinlich du.«

»Und wenn dir nun meine Dressur zuwider ist, warum übernimmst du nicht einmal diese Mühe? Es wäre doch wahrhaftig deine Pflicht als Mutter, die Kinder zu unterweisen. – Aber,« setzte er achselzuckend hinzu, »dann müßtest du sie freilich ein paar Stunden des Tages um dich haben, und das wäre zu viel verlangt.«

»Ich sehe die Kinder, so oft es nothwendig ist,« entgegnete Madame gereizt.

»Heute Morgen schien es dir also noch nicht nothwendig, denn wie mir Anna sagte, hast du noch nicht ein einziges Wörtchen zu ihr gesprochen. – O Bertha! Bertha!« setzte er mit weicherer Stimme hinzu »es ist fast schon die Hälfte des Tages vorüber und du hast deine Kinder noch gar nicht gesehen. Ich muß dir gestehen, ich begreife das nicht, mir ist es am Morgen der süßeste und liebste Anblick, wenn ich die lieben und unschuldigen Gesichtchen sehe.«

»Ha! ha! ha!« lachte Madame überlaut, »natürlicherweise dein süßester Augenblick, du hast mich ja vorher gesehen, und darauf brauchst du begreiflich eine Erholung. – Aber der kleinen Katze,« fuhr sie fort und nickte heftig mit dem Kopfe, »werde ich's doch noch ernstlich und fühlbar vertreiben, beständig die Angeberin zu machen. – Ein anderer Mann freilich würde auf das Gerede der Kinder nichts geben, aber du bist glückselig, sobald es dir gelungen ist, eine Gelegenheit zum Zanken vom Zaune zu brechen.«

»Hat das Kind Unwahrheit gesprochen, hast du ihm vielleicht schon heute Morgen ein freundliches Wort gesagt?«

Es erfolgte wieder einmal keine Antwort, vielmehr schlug eifrig Madame ein paar Blätter des Buches um.

Der junge Mann wiederholte gelassen seine Frage zwei- bis dreimal, dann schwoll aber die Ader seiner Stirne und er klemmte die Unterlippe zwischen die Zähne. »Du wirfst mir immer vor,« sagte er endlich mit gepreßter Stimme, »ich bräche die Gelegenheit, mit dir zu zanken, vom Zaune. Daß es Zank und Streit in diesem Hause genug gibt, es ist nur zu wahr; der Friede ist leider aus diesen Gemächern und hier aus diesem Herzen gewichen, aber freilich nicht meine Anhänglichkeit an dich, meine innige Liebe zu den Kindern.«

Madame zuckte verächtlich mit den Achseln.

»Diese Anhänglichkeit und Liebe,« fuhr er mit erhöhter Stimme fort, »halten mich wie Ketten an dich, an dies Haus, das mir schon oft zur Hölle, zu einem Orte der fürchterlichsten Marter geworden ist. Dafür sind es aber auch wirkliche Ketten, die ich tragen muß; ich bin leider nicht Mann genug, sie zu brechen, und sie machen mich zum Sklaven deiner Laune, die fürchterlich unerträglich ist.«

Madame blickte finster in die Höhe.

»Ich habe gesagt, deiner Laune, denn ich will dir zu meiner eigenen Beruhigung nicht einmal wirkliche Fehler zuschreiben, sondern es sollen meinetwegen nur Launen sein, die dich veranlassen, deine Kinder den Dienstboten zu überlassen, und wenn ich, dein Mann, mich über die Nachlässigkeit deiner Dienstboten beklage, ihnen noch Recht zu geben. – Es soll Laune sein, Bertha, wenn deine fürchterliche Gleichgiltigkeit gegen Alles, was mir und den Kindern im Hause geschieht, mich zur Verzweiflung bringt. Es soll Laune sein, wenn aus deinem Munde Tage, Wochen lang kein angenehmes, liebreiches Wort kommt, wenn du Alles mit verdrießlichem, moquantem Blick betrachtest, wenn dich im reichsten Sonnenscheine des Lebens jener Glanz nicht freut, der dich umgibt, sondern dich jede Fliege ärgert, die um dich summt, wenn du all' das Gute und Schöne, was dir Gott verliehen, nicht sehen willst, und du dagegen emsig nach einer kleinen Wolke spähst, damit du einen Vorwand hast, mir ein verdrießliches Gesicht zu machen.«

»Phrasen! Phrasen! unausstehliche Phrasen!« entgegnete achselzuckend Madame, »Reden, die ich schon zum Ueberdruß gehört!«

»Und ich nenne ferner Laune,« fuhr unerschütterlich der Gemahl fort, »wenn du – ja, ich will sagen – eine junge schöne Frau, die in der Nettigkeit ihres Anzuges dem ganzen Hause ein Muster geben sollte, um elf Uhr Morgens so erscheinst – – – wie du hier vor mir sitzest.«

Einen Augenblick schien Madame über diese letzte Rede, wie sie es schon einige Mal vorher gethan, mitleidig lächeln zu wollen. Doch warf sie verstohlen einen Blick in den Spiegel, und da sie vielleicht finden mochte, daß ihr Gemahl nicht so ganz Unrecht, ja vielmehr vollkommen Recht habe, so flog eine tiefe Röthe über ihr Gesicht, sie preßte die Lippen heftig auf einander und öffnete sie alsdann wieder, als wolle sie zornig Etwas erwidern, doch siegte ihr angebornes Phlegma, jene Gleichgiltigkeit, von der ihr Mann sagte, daß sie ihn zur Verzweiflung brächte, über diese Aufwallung. Sie warf ihm einen finsteren, verdrießlichen Blick zu, dann senkte sie den Kopf auf ihr Buch herab und vergrub sich tief in den Fauteuil.

Der junge Mann war, wie er vorhin sagte, in der That der Sklave seiner Frau; und seine Sklaverei war von der härtesten Art. Hätte er ihr Gemüth besessen, hätte er Gleichgiltigkeit mit Gleichgiltigkeit erwidern können, so würden die Beiden eine Ehe geführt haben, wie leider so viele Andere. Ja, oder wäre sie bei seinen Reden ebenfalls heftig geworden, hätte sich ihr volles Herz ausgesprochen, hätte sie ihre Ansichten, ihre Ideen, ihre Gründe für dies und das mitgetheilt, so wäre nach einem kleinen, oft wohlthätigen Sturme Alles wieder im gleichen Geleise gegangen. Da sie aber dies nicht that, da sie bei jeder Veranlassung die Gekränkte und Mißhandelte spielte, wenn er, ein offener, ehrlicher Charakter, ein rasches Wort dazwischen warf, und da sie dies Spiel mit außerordentlicher Gewandtheit fortsetzte – es war auch wohl ihr wirkliches Gefühl – so glaubte er am Ende fast beständig, er sei zu weit gegangen, und bot also wieder die Hand zur Versöhnung.

Auch heute ging er, die Hände auf den Rücken gelegt, eine Zeit lang unmuthig auf und ab, wobei er es aber nicht unterlassen konnte, von Zeit zu Zeit einen Blick nach seiner Frau zu werfen, und dann jedesmal zusammenzuckte, wenn sie so ruhig und theilnahmlos in ihrem Buche weiter las.

»Ah! Bertha,« sagte er endlich nach einem längeren Stillschweigen, »es kann wahrhaftig nicht so fortdauern, das mußt du einsehen. Glaube mir, unser ganzes Hauswesen geht dabei zu Grunde.«

Es erfolgte natürlicherweise keine Antwort.

»Unsere Kinder, die armen, kleinen, lieben Kinder leiden sehr darunter noth, wenn du, ihre Mutter, dich nicht um sie bekümmerst.«

Keine Antwort.

»Es sollte dir ja ein Vergnügen sein,« fuhr er zitternd vor Aufregung und doch mit erzwungener Ruhe fort, »ihre kleinen Spiele zu überwachen, sie zu beaufsichtigen, oder wenn du das nicht willst, nur deinen Dienstboten einzuschärfen, daß sie ihre Pflicht thun. Es ist das ja eine Kleinigkeit.«

Madame schien eifrig und mit großer Aufmerksamkeit zu lesen.

»Ueberhaupt,« fuhr er wärmer fort, »wäre es deine Pflicht und Schuldigkeit, nach deinem Hauswesen, deinen Dienstboten zu sehen; ich will dir ja gewiß nicht verwehren, zu thun, was jede Frau deines Standes thun darf: Besuche zu machen, zu lesen; aber es muß doch auch eine Zeit geben, wo du begreifst, daß du nicht blos dazu auf der Welt bist.«

Madame zog ihre Augenbrauen in die Höhe, als interessire sie eine Stelle in dem Buche außerordentlich.

»Dann kann ich dich auch versichern, Bertha, daß du eine große Beruhigung in der Erfüllung deiner Pflichten finden wirst, daß das dein an sich etwas trauriges Gemüth erheitern wird, und dich der Wahn verläßt, als seiest du eine unglückliche Frau. – Ja ein Wahn, ein schrecklicher Wahn, mein Kind,« setzte er etwas heftiger hinzu; »du bist von Gott begünstigt wie wenige, du lebst nicht nur behaglich, sondern sogar glänzend; dein Mann, deine Kinder sind gesund – sage, was willst du mehr? Hast du kein beneidenswerthes Loos, hast du keine glückliche Existenz getroffen? – Und doch beständig traurig, beständig verdrießlich! – Oh! das ist unerträglich!« rief er ausbrechend, »ganz unerträglich, und wenn ich es auch schon lange in Geduld ertragen, so wird dieselbe doch bald zu Ende sein, denn ein solches Leben führe ich länger nicht mehr!«

Nachdem der junge Mann an der Thüre, wohin er geeilt, noch einen Augenblick gewartet, ob sie nicht vielleicht doch noch ein versöhnendes Wort von sich hören ließe, ein einziges kleines Wort, ja nur einen sanften oder freundlichen Blick, der ihm – wir sagen leider! – Veranlassung gegeben hätte, wieder gegen die Frau einzulenken, nachdem er so eine Zeit lang vergebens gewartet, ging er in erneuertem Zorne durch die Thüre und stieß sie hinter sich ziemlich unsanft in's Schloß.

Auf seinem Arbeitszimmer angekommen, warf er sich in seinen Schreibstuhl und blickte, tiefes Weh im Herzen, rings in dem elegant, ja reich möblirten Gemache umher. Hier war für jede Bequemlichkeit des Lebens gesorgt, hier standen Luxusgegenstände aller Art, und die ganze Einrichtung verkündigte einen reichen Besitzer. Er stützte die Arme auf die beiden Lehnen des Sessels und ließ den Kopf tief auf die Brust herab sinken. Wie hatte er seine Frau geliebt! Wie hatte er sich ein häusliches Glück so schön und zart ausgemalt, einen Familienkreis mit lieben Kindern, eine behagliche Existenz in seinen vier Pfählen, unberührt vom Sturme des Lebens. Ach! und wie war die Wirklichkeit geworden! Hier in seinem Innern sauste der Sturm und riß die schönsten Blüthen ab, und wenn er ja einmal Frieden haben wollte, mußte er sein Haus verlassen, um natürlicherweise Ruhe und Frieden im Gewühl der Welt zu suchen und zu finden. Wie hatte er sich jene Abende so freundlich und so schön ausgemalt, an dem großen runden Tische sitzend, beim hellen Schein der Lampe, mit ihr so vergnügt und freundlich zu plaudern, Beide traulich in die Ecke des Sopha's geschmiegt, während draußen die Feinde aller Geselligkeit, Wind und Regen, an die Fenster schlugen. – Ach! auch das hatte er nicht gefunden, und wenn zu Hause die Lampe angezündet wurde, so verließ er meistens seine Wohnung und suchte in einem Kreis von Bekannten, was er zu Hause nicht fand. –

Lange saß er so vor seinem Pulte in tiefe Träumereien versunken, um endlich achselzuckend in die Höhe zu fahren und sich selbst zu versichern, daß er vor der Hand kein Mittel wisse, diesen Zustand zu ändern. Er sah sein Leben dahinziehen in einer Abhängigkeit, in einer Sklaverei, ärger als die, welche mit hochgeschwungener Peitsche zur angestrengtesten Arbeit treibt.

Madame ihrerseits hatte nicht so bald die Thüre sich schließen gesehen, als sie das Buch, welches sie in der Hand hielt, heftig auf den Boden warf und mit den Füßen weit von sich stieß. Sie legte ihren Kopf in den Fauteuil zurück, kaute heftig an den Nägeln und murmelte endlich, während sich ihre Brust heftig hob: »Nein, diese ewigen Quälereien sind nicht mehr zu ertragen! Ist es nicht bald soweit mit mir gekommen, daß ich auf Kommando bald lachen, bald weinen soll? Auf welch empörende Art bin ich von ihm überwacht! Nicht blos, was ich sage, was ich thue, nein! nein! jeden meiner Blicke beobachtet er und glaubt, es brauche nichts mehr als seinen Befehl, um mich heiter und glücklich zu stimmen. – Ah! das ist ein unerträgliches Leben, ein Leben voll Elend und Knechtschaft! Was nützt mich der Reichthum, der mich umgibt, bin ich nicht in all' dieser Pracht und Herrlichkeit eine elende Sklavin?«

Der geneigte Leser kann sich denken, daß nach dieser häuslichen Scene der junge Mann allein zum Diner in's elterliche Haus ging, Madame schützte Kopfweh vor und blieb zu Hause.