|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

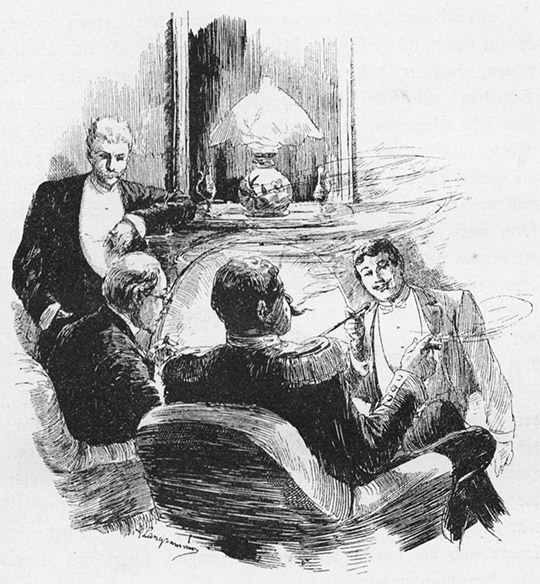

In dem Augenblick, als Arthur eintrat, wurde die Unterhaltung nicht gerade besonders lebendig geführt; irgend Einer hatte eine Bemerkung hingeworfen, welche den Anderen vielleicht nicht wichtig genug erschien, um viel darauf zu antworten. Genug, man hörte einige beistimmende Ja, ein Ah! dann rauchten Alle ruhig ihre Cigarren fort. Graf Fohrbach, der mit dem Rücken gegen den Kamin saß, winkte dem Eintretenden freundlich mit der Hand und sagte: »Es freut mich, daß Sie noch kommen, Arthur; rollen Sie einen Stuhl herbei. Wo das kleine Rauchmaterial ist, wissen Sie; wenn Sie aber eine lange Pfeife wollen, so klopfen Sie nach gutem türkischem Gebrauch dreimal in die Hände.«

Der Maler dankte und nickte den drei anderen Herren zu, welche sich im Zimmer befanden. Zwei von ihnen, welche der

Kammerdiener mit Herr Eugen und Herr Eduard bezeichnet hatte, saßen vor dem lodernden Feuer, der dritte, der Baron von Brand, lehnte dem Hausherrn gegenüber nachlässig an dem Kamingesims, auf welches er einen Arm gestützt hatte, während er die linke Hand zwischen dem zugeknöpften schwarzen Frack verbarg.

Arthur langte nach einer Cigarre und zündete sie an; nachdem er die einfachen Fragen, als: ob er im Theater gewesen, ob es nicht heute Nacht verflucht kalt werde, mit Ja und Nein beantwortet hatte, lehnte er sich in den Fauteuil zurück und konnte nicht unterlassen, seine Augen mehreremal über das Gesicht und die Gestalt des Baron Brand hingleiten zu lassen, was wir uns im Interesse des geneigten Lesers ebenfalls zu thun erlauben wollen. Der Baron Brand mochte einige Jahre über Dreißig zählen; er war von mittlerer Größe, schlanker Taille und, obgleich ziemlich mager, hatte er doch eine hochgewölbte Brust und sehr breite Schultern. Nebenbei, daß die Körperformen dieses Mannes etwas sehr Elegantes, ja Graziöses hatten, erkannte man noch an Allem, was er that, eine außerordentliche Gelenkigkeit, welche auf die große Körperkraft hindeutete, die er auch in der That besaß und von der er gerne scherzweise Proben ablegte. Seine Kopfform war eher länglich als rund, sein Teint weiß und frisch, die grauen Augen sehr lebhaft, das Haar von sehr hellem Blond, oder wenn man wollte, streifte es, aber kaum merklich, in's Röthliche. Er trug es aus dem Gesichte gestrichen, kurz geschnitten und emporstehend, was zugleich mit dem aufgedrehten Schnurrbart seinem Gesichte etwas Keckes, ja Unternehmendes gab.

Von den zwei anderen jungen Herren war Eugen von S., der Aelteste dieser Gesellschaft – er mochte vielleicht nahe an die Vierzig sein – eine feste, gedrungene Gestalt mit schwarzem Haar und großem Schnurrbart gleicher Farbe, und trug als Major die Königliche Adjutantenuniform. Der Andere, Eduard von B., war ein junger Assessor, der sehnsüchtig nach dem Rathstitel verlangte und sich darauf hin schon ein äußerst bedächtiges Reden und Benehmen angewöhnt hatte.

Graf Fohrbach endlich, der Hausherr, ebenfalls Adjutant des Königs, hatte höchstens achtundzwanzig Jahre und war ein hübscher, lustiger Offizier von gutem, treuem Gemüthe, aber etwas zu fröhlicher Natur und namentlich, wenn er Waffenrock und Säbel abgelegt hatte, zu allerlei kecken, zuweilen unüberlegten Handlungen aufgelegt.

Es trat eine längere Pause ein, während welcher alle Vier rauchten und sich der Hausherr mit dem Kopf an das Kamin lehnte, um mit großer Aufmerksamkeit dem blauen Dampfe zuzuschauen, wie er in kunstreichen Ringeln an die Decke emporstieg.

»Was meinen Sie, Baron?« sagte er endlich. »Ich hätte wohl Lust, die Wette von voriger Woche nochmals mit Ihnen durchzumachen.«

»Was ist das für eine Wette?« fragte der Major.

»Wir saßen neulich beim Kaffee,« erzählte der Hausherr, »als der Baron Brand auf seinem neuen Rappen vorüber kam. Du weißt, wie er mit der Flüchtigkeit dieses Pferdes renommirt.«

»Und da man deine Leidenschaft für Wetten kennt,« sagte der Assessor, »so trugst du ihm natürlicherweise gleich eine an?«

»Das versteht sich von selbst,« erwiderte lachend der Graf.

»Ich schlug ihm also die bekannte Geschichte vor, er solle nach dem eine Stunde weit entfernten A. hin und zurück reiten, und ich wolle unterdessen ein halbes Pfund kleiner Biscuite auf einem Sitze essen: wer zuerst mit seinem Geschäft zu Ende sei, ich mit dem Essen oder er mit dem Hin- und Herreiten, habe begreiflicherweise gewonnen.«

»Und ebenso begreiflich verlorst du,« versetzte der Major. »Ich habe diese Wette schon oft machen und verlieren sehen.«

»Freilich verlor ich,« entgegnete der Hausherr, »aber es fehlten keine sechs Biscuite mehr, und ich hätte unfehlbar gewonnen, wenn ich nicht mit meinem verfluchten Husten wenigstens zwei Minuten eingebüßt hätte. Aber wie gesagt, ich proponire die Wette nochmals, ich kann mich nicht so schlagen lassen.«

Der Baron, dem diese Worte galten, blickte auf den Sprecher nieder und lächelte dabei. Aber dieses Lächeln paßte so gar nicht zu der hohen Stirne, zu dem ganzen kecken Kopfe; es war etwas Süßes und Geziertes darin, ebenso wie in seiner Sprache, ja wie in den Worten, die er sprach. Es war eine wirkliche Enttäuschung, ihn, nachdem man ihn gesehen, auch reden zu hören. Dabei war der Klang seiner Stimme frisch und kräftig, aber die Manier, wie er seine Worte aussprach, weichlich, ja läppisch – eine böse Angewohnheit oder der Beweis von einem schwachen, verzärtelten Gemüthe.

»Nein, nein,« sagte er lachend, »die kleine Wette hat mir zu wohl gethan; ich versichere Sie auf Ehre, es ist etwas Deliziöses, eine Wette zu gewinnen. Und bei Ihnen kommt man selten dazu, lieber Graf. Aber wenn Sie dieselbe vielleicht umgekehrt annehmen würden, so könnten Sie versichert sein, ich mache mir das unendlichste Vergnügen daraus.«

»Daß der Baron da Biscuit verschluckte?« fragte der Major mit seiner tiefen Stimme, »das wäre ein Anblick für Götter! Da betheilige ich mich bei der Wette, wenn ich zuschauen darf; ich sehe ihn schon vor mir, wie er mit dem Daumen und dem Zeigefinger jedes Biscuit auf die zierlichste Weise herumdreht, um es mit Anstand in den Mund zu schieben. – Nein, da würden Sie nicht weit kommen!«

Der Baron lächelte wohlgefällig, wobei er zwei Reihen schneeweißer Zähne zeigte, dann fuhr er mit der Hand durch das dichte Haar, zupfte seinen Hemdkragen in die Höhe und entgegnete: »Sie haben Recht, Major, ich könnte meine Wette verlieren, blos durch den Gedanken, vor den Augen Anderer hastig und ungeschickt zu essen. Ich halte das für fürchterlich; wenn ich überhaupt im Stande wäre, eine neue gesellschaftliche Ordnung einzuführen, so gäbe es keine Diners, keine Soupers mehr. Es ist doch in der That nichts unangenehmer und alle Illusion zerstörender, als wenn man um sich herum eine ganze Menge essender Lippen und kauender Zähne sieht. – Coeur de rose! Ich verabscheue das, und wenn ich namentlich an einer Dame Antheil nehme, so bin ich völlig unglücklich, wenn ich mich neben sie zu Tische setzen muß. Ich verbleibe alsdann das ganze Diner mit niedergeschlagenen Augen.«

»Unglücklicher Baron!« versetzte Graf Fohrbach. »Man kennt Ihre niedergeschlagenen Augen. Das ist eines von Ihren unwiderstehlichen Mitteln; Sie schauen nur auf Ihren Teller, um dann plötzlich das neben Ihnen sitzende arme Schlachtopfer mit einem einzigen Blicke niederzuschmettern.«

Der Baron lächelte wie ein vollendeter Geck, worauf er vergnügt seine Fingerspitzen besah, und dann den aufrecht stehenden Enden seines Schnurrbarts eine noch drohendere Stellung gab, nachdem er seine Cigarre auf das Kamingesims niedergelegt hatte. »Sie thun mir Unrecht,« sprach er; »ich versichere Sie, wenn ich zuweilen meine Augen auch aufschlage, so habe ich gewiß niemals die Idee, indiskrete Blicke umherzuwerfen. Sagen Sie selbst, meine Herren,« wandte er sich an die Uebrigen, »kann man überhaupt zurückgezogener leben, kann man weniger aus sich selbst machen, als ich thue?« Mit diesen Worten und einem Lächeln, das augenscheinlich dazu bestimmt war, seine eigenen Worte Lügen zu strafen, zog er sein Tuch aus der Tasche und fuhr zierlich damit an seinem Bart und seinen Lippen umher. Das Wehen des Tuches verbreitete einen eigentümlichen, sehr angenehmen Geruch.

»Da hat er wieder ein neues Odeur entdeckt,« sagte Graf Fohrbach, indem er mit der Hand die Luft gegen sich fächelte und dann den Geruch eifrig einsog. »Was Teufel ist das wieder?«

»Das sind seine Geheimnisse,« versetzte lächelnd der Major.

»Aber es riecht in der That nicht unangenehm. Wo bekommen Sie das her, Baron? Wie heißt dieses höchst angenehme Parfüm?«

Der also Gefragte wedelte mit seinem Schnupftuche hin und her, dann steckte er es in die Tasche und antwortete mit großer Wichtigkeit: »Sehen Sie, meine Herren, das sind meine Geheimnisse. Jeder Mensch hat die seinigen: der Major, als zweiter Chef der Adjutantur, kennt alle geheimen Ordonnanzen Sr. Majestät; unser theurer angehender Rath blickt in die Entstehung der Gesetze hinein; Sie, Graf Fohrbach, beschäftigen sich mit den Geheimnissen verschiedener Anzüge und unser junger Maler untersucht fast dieselben Geheimnisse, nur daß er sich ganz an's Aeußere hält. – Aber mein Departement ist das der feinen Odeurs; meine Forschungen sind emsig darauf gerichtet, und meine Arbeiter und Gesandten darauf hingewiesen, mich im Fach das Wohlriechenden beständig au fait zu halten.«

»Teufel auch!« rief der Major laut lachend, »das war eine schöne Rede. – Aber jetzt wissen wir gerade so viel wie vorher. Nun seien Sie ehrlich, wie heißt dieser kostbare Wohlgeruch und wo ist er zu haben?«

»Hier ist er vorderhand nicht zu haben,« entgegnete sehr ernst der Baron. »Ich bekomme ihn von einem Freunde aus Konstantinopel, wo fast das ganze Fabrikat in's Serail geht. Er wird nur von einem einzigen Künstler, einem Armenier, gemacht und heißt coeur de rose.«

»Aha! Daher kommt denn auch Ihr neuer Schwur!« erwiderte der Hausherr. – »Ihr werdet doch bemerkt haben, daß der gute Baron seit einiger Zeit nur bei coeur de rose schwört? – Aber ich kenne ihn,« setzte er mit einer Handbewegung hinzu, »morgen Früh erhalten wir Alle einen Flacon coeur de rose.«

»Das wäre in der That zu viel verlangt,« sagte bedächtig der Assessor, »denn der gute Baron, der im Punkte des Geruchs ein Monopol haben will, müßte sich augenblicklich ein anderes Odeur anschaffen.«

»Aber halten Sie es nicht für gefährlich, Baron,« meinte lachend der Graf, »so ausschließlich ein Odeur für sich zu besitzen? Das könnte doch bei Ihren vielen Eroberungen zu unangenehmen Verwicklungen führen. So ein armer Ehemann kommt in das Boudoir seiner Frau und merkt gleich, daß Sie dagewesen sind.«

»Das ist gewiß schon oft passirt,« sagte der Major. »Und wenn man das recht in's Auge faßt, so kann man sich eine Verstimmung, die man hie und da bemerkt, erklären. – Apropos! um von Verstimmungen zu reden, so muß dem alten Baron von W. auch wieder was in die Quere gelaufen sein.«

»Ei der Teufel?« versetzte Graf Fohrbach aufmerksam, »erzähl' uns das, Major.«

»Es war eigentlich nur ein Spaß,« entgegnete dieser, »denn wenn wirklich Etwas daran wäre, so müßtest du am ersten davon wissen.«

»Von dem alten Baron weiß ich verflucht wenig,« erwiderte der Hausherr. »Es ist dir bekannt, daß ich gar nicht in seinem Vertrauen stehe.«

»Aber die Baronin kommt doch häufig in euer Haus.«

»Ah! die schöne junge Frau!« sprach melancholisch der Baron Brand, indem er seufzend in die Höhe blickte.

»In unser Haus?« sagte der Graf. »Du weißt doch, daß ich mit Papa kein gemeinschaftliches habe, und was drüben geschieht, davon erfahre ich nicht besonders viel.«

»Aber zu deiner Mutter kommt die Baronin häufig,« erwiderte der Major.

»Das ist wohl wahr,« versetzte Graf Fohrbach, »aber leider nie in den Stunden, wo ich drüben bin.«

»Er hat leider gesagt, dieser vortreffliche Graf!« mischte sich der Baron mit einem süßen Lächeln in das Gespräch. »Das Leider klingt mir ungeheuer verdächtig.«

»Diesmal hat Sie Ihr gewöhnlicher Scharfsinn getäuscht,« entgegnete trocken der Hausherr. – »Aber was meintest du mit einem Auftritt?« wandte er sich an den Major.

»Oh, es ist eigentlich unbedeutend. Du weißt wohl, daß man von unserem Dienstzimmer in den gegenüberliegenden Flügel des Schlosses sieht, wo Seine Excellenz, der Generaladjutant des hochseligen Königs, der Baron W., wohnt; und du weißt auch, daß ich sehr gute Augen habe. Da stand ich nun vorgestern am Fenster, halb hinter dem Vorhang verborgen, und betrachtete mir die gegenüberliegenden Fensterreihen von oben bis unten. An einem dieser Fenster steht Seine Excellenz mit dem gewöhnlichen finsteren Blick, aber nicht mit der gewöhnlichen Ruhe. Jetzt fängt er auf einmal an, auf den Fensterscheiben zu trommeln; es schien mir irgend ein Sturmmarsch zu sein, aber er trommelte nur einige Takte.«

»Wahrscheinlich zum Loslassen der Plänkler,« meinte der Assessor.

»Vielleicht wohl! Es mußte Etwas vom Loslassen darin vorkommen, denn gleich darauf ließ er sich selbst los. Sein nicht gerade schönes Gesicht wurde dunkelbraun, sein eines Auge blickte eine Zeit lang stier in den Hof hinaus, dann wandte er sich mit einer raschen Bewegung um und gestikulirte und telegraphirte in's Zimmer hinein, was ich mir ungefähr mit den Worten übersetzte: Madame, ich kann und will Ihren Worten nicht glauben, hol' der Teufel die ganze Geschichte! Aber wenn ich noch einmal sehe, Madame, daß Sie die Vorhänge Ihres immer verschlossenen Wagens hinaufziehen oder daß Sie jemand Anderes anblicken als mich, so scheue ich einen öffentlichen Eklat ganz und gar nicht und schicke Sie nach Schloß Werdenberg, wo Sie mit undurchdringlichen Waldungen und den alten Porträts meiner Familie kokettiren können!«

»Ich möchte den Major mir nicht gegenüber wohnen haben,« sagte der Baron, wobei er sich indessen Mühe gab, ein starkes Gähnen zu unterdrücken. Offenbar war ihm die Erzählung langweilig.

»Aber woher vermuthest du, daß diese ganze Geschichte sich auf die arme Frau bezog?«

»Ich vermuthe nie,« sprach ernst der Major, »sondern ich urtheile nur nach Vorfällen und Thatsachen. Nachdem also Seine Excellenz den wahrscheinlichen Sturmmarsch mehrmals auf die Fensterscheibe getrommelt und öfters wie ein Kreisel in das Zimmer hineingeflogen war, verschwand sie plötzlich von dem Fenster. Ich blieb an dem meinigen stehen und dachte: du willst doch sehen, ob da nichts weiter vorfällt. Nun dauerte es aber nicht lange, so fuhr drüben ein Wagen vor, Seine Excellenz kam die Treppen herab, setzte sich hinein und fuhr davon. Eine lange Weile nachher wurde drüben an den Fenstern nichts sichtbar, und man bemerkte nur etwas wie einen Schatten im Zimmer auf und abgehen. Endlich erschien die Baronin zwischen den Vorhängen, sie hatte ein weißes Tuch in der Hand, und ich sah deutlich, wie sie ihre vom heftigen Weinen gerötheten Augen an die Scheiben drückte. So blieb sie einen Augenblick stehen, dann zog sie sich in's Zimmer zurück und die Geschichte war zu Ende.«

»Ist denn der Baron so außerordentlich eifersüchtig und gibt ihm seine Frau Ursache dazu?« fragte der Assessor.

»Das Erste ja, das Zweite gewiß nicht,« erwiderte der Major. »Sie ist ein armes, kleines, gedrücktes Weib, das bei dem alten Währwolf ein rechtes Sklavenleben führt. Wie hätte die Frau so glücklich sein können, wenn sie in die rechten Hände gefallen wäre! Ich kenne in der That kein freundlicheres, besseres und reicheres Gemüth. Daß sie schön ist, wißt ihr selbst am besten zu beurtheilen.«

»Sehr schön,« sagte der Baron nun wirklich gähnend, »Figur, Gesicht, Alles. Es wäre eine vollendete Schönheit, nur will mir das Haar nicht gefallen.«

»Das Haar? – Ah! da muß ich bitten,« entgegnete eifrig der junge Maler, der hier eine Veranlassung hatte, sich in das Gespräch zu mischen. »Es gibt kein glänzenderes Haar, kein schöneres Blond.«

»Baron, geben Sie das zu!« rief Graf Fohrbach lustig. »Und Sie werden das Haar gewiß schön finden, wenn ich Ihnen sage, daß es mit dem Ihrigen einige Ähnlichkeit hat.«

Alles lachte, doch Arthur sagte sehr ernst: »Der Graf hat Recht; es ist da nichts zu lachen; das Haar der Baronin W. hat in der That mit dem unseres Freundes hier eine große Ähnlichkeit; ja ich möchte noch weiter gehen und behaupten, daß ich sogar in der Gesichtsbildung der beiden Genannten eine gewisse Harmonie finde.«

»Baron, das schmeichelt,« meinte der Hausherr. »Und der Teufel soll mich holen, Arthur hat nicht ganz Unrecht. Forschen Sie einmal in Ihren Geschlechtsregistern nach, am Ende sind die Familien Brand und die der Baronin miteinander verwandt.«

Auf das hin flog ein düsterer Schatten über das lachende Gesicht des Barons, er preßte eine Sekunde lang die Lippen aufeinander, worauf aber sogleich wieder seine Züge von dem bekannten süßen und unwiderstehlichen Lächeln erheitert wurden. Er stellte sich breit vor den Spiegel, der über dem Kamine hing, betrachtete sich lange und forschend, sowie mit großer Selbstzufriedenheit, und sagte endlich mit entschiedenem Tone: »Nein, meine Herren, ihr irrt euch: die Baronin, so schön sie ist, kann keine Ansprüche machen, mir ähnlich zu sehen.«

Es sollte das natürlicherweise nur ein Scherz von dem jungen Manne sein, doch alle Anwesenden, da sie mit seinen Schwächen bekannt waren, konnten sich eines schallenden Gelächters nicht erwehren.

»Wir wollen die Sache nicht weiter untersuchen,« meinte der Major; »nur so viel ist jetzt gewiß, daß die Baronin eine sehr schöne Frau ist.«

»Und der Baron ein schöner Mann,« sagte galant der Hausherr. – »Aber,« setzte er ungeduldig hinzu, »ich begreife nicht, wo unser Thee bleibt. Es muß doch elf Uhr vorüber sein. – Klingeln wir!«

Dabei hob er seinen Arm empor und zog an der über seinem Haupte befindlichen Glockenschnur.