|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Immer dichter fielen die Flocken in der stillen, finsteren Nacht. Immer höher wuchs der Schnee, die schwarzen Hecken verschwanden, das dunkle Astgewirr der entlaubten Bäume umwebte sich mit weißen Schleiern, und die schwarzen Wälder wurden grau.

Erst mit dem Morgen ließ das Gestöber nach. Und als der Tag erschien, mit kaltem und spärlichem Licht, schwermütig dämmernd unter dem trüben, langsam ziehenden Gewölk, da waren Thal und Berge wie mit mattem, bläulich flimmerndem Silber dick übergossen.

Als hätte der trübe Morgen des Lichtes nicht genug, so glomm über den Mauern der Burghut am Hangenden Stein noch ein rötlicher Glanz der Pfannenfeuer, die man vor der Dämmerung angezunden hatte, und die noch immer brannten.

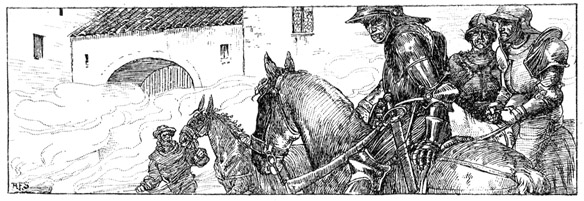

Lautes Leben erfüllte den Burghof. Gesattelte Pferde wurden aus dem Stall geführt, zwei Saumthiere mit kleinen Reisetruhen und ledernen Säcken beladen. Alle Leute des Thurners waren bei der Arbeit, und erregte Stimmen klangen aus dem Wohnhaus, durch dessen Fenster noch der Schein der Lichter glitzerte, die in den dämmrigen Stuben flackerten.

Der Junker, der am vergangenen Abend zu Gast gekommen, erschien in der Hausthür, schon mit dem Mantel um die Schultern, rief seinen Leuten einen Befehl zu und verschwand wieder.

Die vier Reiter, die mit ihm gekommen, machten sich für den Ausritt fertig und saßen auf.

In der Windstille des grauen Morgens überschleierte der Rauch der beiden Pfannenfeuer den ganzen Hof.

Herr Lenhard kam aus dem Haus, musterte die Packung der Saumthiere und das Riemenzeug des Braunen, der einen Frauensattel trug. Mit erregter Stimme rief er dem Thorwart zu: »Kannst aufthun!« Und kehrte wieder in den Flur zurück.

Da trat Juliander aus dem Wehrhaus. Nach einer müden, schlummerlosen Nacht, erst gegen Morgen zu, war er in dumpfen Schlaf gesunken, aus dem der Lärm ihn wieder aufgerüttelt hatte, der den Hof erfüllte. Langsamen Blickes, mit seinen heiß brennenden Augen, sah er verständnislos über das laute Treiben hin.

Nun kam der Junker mit der fremden Frau in den Hof heraus, und den beiden folgte Herr Lenhard, der den Arm um seine Tochter geschlungen hielt. Morella war gekleidet wie zu einer Reise. Ueber dem langen Mantel, der bis zu den Füßen reichte, trug sie noch eine pelzgefütterte Schaube. Um ihr Köpfchen hüllte sich eine Kappe aus Marderfell, mit großen festgebundenen Ohrenschützern, unter denen die schwarzen Locken zausig hervorquollen. Wie lieblich ihr diese plumpe Mütze zu dem in Erregung glühenden Gesichtchen stand!

Herr Lenhard führte sie bis vor den Braunen hin, und da schlang Morella die Arme um den Hals des Vaters, als möchte sie ihn erdrücken. Doch der Thurner wehrte mit rauhem Lachen diese Zärtlichkeit von sich ab. »Steig auf, Räpplein! Wie kürzer ein Abschied ist, um so leichter wird er. Komm gut hin! Und grüß mir die Schwester! Und den Meister Jörg ... wenn er nicht schon davon ist ins Welschland, bis du zur Mindelburg kommst!«

Der Junker hatte mit der einen Hand die Zügel des Braunen gefaßt, der den Frauensattel trug, und hielt mit der anderen Hand den Bügel. Seine Augen glänzten, und es zuckte heimlich um seinen vollen sinnlichen Mund, wie das träumende Lächeln eines Helden, der seiner Sache sicher ist und sich im voraus schon des kommenden Sieges freut.

»Babbo!« stammelte Morella, als der Vater ihren Arm von seinem Hals löste. Sie sah, wie er um seine Ruhe kämpfte. Und da wollte sie tapfer sein und lachte, um die aufsteigenden Thränen niederzuzwingen. Schon hob sie den Fuß in den Bügel – und zögerte doch, sich in den Sattel zu schwingen. Ihr suchendes Auge glitt über alle die Leute hin, die um sie herstanden und huschte hinüber zum Wehrhaus.

»Jetzt aber vorwärts!« brummte Herr Lenhard.

»Gleich, Babbo! Nur dem Buben will ich die Hand noch geben.«

Sie schürzte den Mantel und sprang durch den verschneiten Hof hinüber zu der Thüre, auf deren Schwelle Juliander stand, mit einem Gesichte, so bleich wie der Schnee zu seinen Füßen.

»Leb wohl, Juliander! Das ist jetzt schnell gekommen, daß ich fort muß, gelt?«

»Fort?« Der Laut erstickte ihm in der Kehle.

»Und lang! Vor dem Frühjahr komm ich wohl nimmer heim. Stell dich nur mit dem Vater gut und schau, daß ihm die Zeit nicht lang wird!« Sie zog das Händchen aus dem pelzgefütterten Fäustling. »Behüt dich Gott, Juliander! Und der Resi hab ich gesagt, daß sie dir den Käfig mit meinem Eichhörnlein in die Kammer stellen soll. Du hütest mir das Thierl, gelt?«

Er sah die Hand an, die sie ihm hingeboten, sah ihr mit verstörtem Blick in die Augen – und regte sich nicht.

»Juliander?« fragte sie betroffen. »Was hast du denn?«

Er schwieg – und sein Atem ging, als wäre etwas in ihm, das ihm die Brust zu zersprengen drohte.

»Aber Bub, so sag doch ...« Das Wort erlosch ihr auf den Lippen. Sie erkannte den Schreck in seinen Zügen, sah die Blässe seines Gesichtes wechseln mit heißer Glut, sah in seinen Augen die stumme Sehnsucht dürsten und brennen – und da schien sie plötzlich zu verstehen, was in seinem Herzen war. Erst wurde sie verlegen, dann lachte sie auf, als hätte sie ein lustig Ding erlebt, etwas ganz unglaublich Drolliges. Doch erschrocken verstummte sie, als sie sah, wie ihr Lachen auf ihn wirkte. Dieser Blick der Verzweiflung, dieses müde, bittere Lächeln seines zerdrückten Herzens schien sie ratlos und ängstlich zu machen. Sie wich zurück von ihm, als wäre aus seinen Augen brennendes Feuer auf sie gefallen. Den Mantel anraffend, eilte sie mit ersticktem Laut davon. Auf halbem Wege blieb sie stehen, wie von unsichtbaren Händen festgehalten, und wandte das erblaßte Gesicht über die Schulter zurück. Dann lief sie wieder. Zitternd an allen Gliedern kam sie zu den andern, riß dem Junker die Zügel des Braunen aus der Hand und hob den Fuß in den Bügel.

Herr Lenhard machte verdutzte Augen. »Räpplein? Corpo di Cane! Was ist denn?« Und der Junker fragte verwundert: »Fräulein? Was ist Euch arrivieret?«

Ohne zu hören, schwang sich Morella in den Sattel, als hätte sie vor einer Gefahr zu fliehen. »Leb wohl, Babbo!« rief sie mit ganz veränderter Stimme und versuchte zu lachen. »Ich komm dir so bald nicht wieder heim!« Sie griff nach der Reitpeitsche, die am Sattel hing, versetzte dem Braunen einen pfeifenden Hieb und galoppierte zum offenen Thor hinaus.

In der Straßenhalle hätte sie beinah ein junges Weib zu Boden geritten, das sich mühsam noch vor dem jagenden Maulthier in eine Mauernische rettete.

Mit funkelnden Augen sah das Weib der Reiterin nach. »Du Herrenkind!« Das klang, als wäre dieses Wort ein Schimpf. »Gieb acht, du! Oder die zahlende Stund, die reitet weg über dich!«

Aus dem grauen Dämmerlicht der Halle trat das Weib auf die weiße Straße heraus.

Maralen war es, die von ihrem Nachtweg heimkehrte, das blutgetränkte Kleid bis zu den Knieen mit gefrorenen Schneeklumpen behangen, und so erschöpft, daß ihr Schritt nur ein müdes Taumeln war.

Sie sah den Junker mit seinem Geleit über die Brücke heraustraben aus der Burg und hörte auf der Thorbastei den Thurner hinausrufen nach der Salzburger Straße: »Räpplein! He! Du Narrenvogel! Bist denn um deinen Verstand gekommen! ... Räpplein! ... He!«

Maralen konnte durch das offene Thor den Burghof überblicken, sah die Knechte mit Frau Resi in einer schwatzenden Gruppe beisammen stehen, sah das halbe Wehrhaus mit der Thür und sah auf der Schwelle einen stehen, der wie in Stein verwandelt schien.

Mit hartem Lachen wandte sich Maralen ab und folgte der Straße gegen das Dorf.

Als sie das Wiesengütl erreichte, stand Witting bei der verschneiten Hecke. Er schien da seit Stunden gewartet zu haben, denn auf und nieder an der Hecke war der Schnee von Stapfen durchzogen. Und den Augen des Alten war es anzusehen, daß er nicht geschlafen hatte in dieser Nacht.

»Grüß dich, Lenli! Ich hab mir ja schier die Seel heraus gebanget!« Und während sie zur Hausthür ging, fragte er zögernd: »Hast was ausgerichtet?«

»Sieben hab ich geworben. Und deinen sicheren Buben hab ich gesehen.«

Eine Frage schien ihm auf der Zunge zu liegen, doch er schwieg.

In der Herdstube dampfte eine Pfanne über dem Feuer. Witting goß die Suppe in einen hölzernen Napf. »So, Lenli, jetzt iß!«

Sie ließ sich auf den Herdrand nieder und wartete, bis die Suppe ein wenig verkühlt war. Langsam aß sie, vor sich hinsinnend mit stumpf erloschenem Blick. Die Wärme des Feuers schmolz ihr den Schnee vom Rock und von den Schuhen. In glitzernden Fäden rann das Wasser über den Lehmboden.

Als sie gegessen hatte, lehnte sie den Kopf an die Herdwand zurück. Und so schlief sie ein.

Der Alte that die Arbeit im Haus.

Gegen Mittag erwachte Maralen. Stilles Feuer war in ihren Augen, steinerne Ruh in ihren Zügen. »Vater,« sagte sie, »jetzt mußt du heim in die Gern.« Er wollte bleiben, doch sie litt es nicht – und je mehr der Alte in seiner Sorge redete, desto stiller wurde sie. Es schien, als wäre für sie eine Mauer gewachsen zwischen ihrem Leid und der Sorge des Vaters. Als er noch immer zögerte, ihr den Willen zu thun, sagte sie ein Wort, das auch den Alten schweigsam machte: »Ich brauch dich nimmer. Ich hab mein rotes Glück. Und mein Leben hat seinen Weg. Geh heim, Vater, und schau auf deines Buben Sach!«

Nun ging er.

Langsam, mit gebeugtem Rücken, stieg er im trüben Mittag über den verschneiten Hang hinunter. Er war gealtert, und sein Haar und Bart schien grauer geworden, als wären, seit er sein Lehen in der Gern verlassen hatte, lange Jahre vergangen und nicht zwei Tage nur.

Auf der Straße blieb er stehen, blickte gegen die Burghut hinaus, dann wieder hinauf zum Wiesengütl. In seinen nassen Augen glomm es wie scheue Hoffnung, während er doch in Zorn die Fäuste ballte.

Der Tag blieb trüb, und in der Dämmerung des Abends fing es wieder zu schneien an.

Als es finstere Nacht geworden war, kam Maralen zur Straße heruntergestiegen.

So ging sie ihren dunklen Weg, eine Nacht um die andere, von Woche zu Woche.

Ueberall nannte man sie die ›rote Maralen‹, und die Leute erzählten, sie wäre wirr im Kopf, seit das Unglück mit ihrem Josef geschehen. Die Weiber und Kinder hatten Angst vor ihr und vor dem stummen Wegteufel, von dem sie besessen war. Doch die Männer, die an ihr vorüber gingen, grüßten sie mit stillem Blick, der hundert Dinge zu sagen schien.

Wenn es geschneit hatte in der Nacht, und man fand am Morgen den frischen Schnee durchwatet von Fußstapfen, so hieß es immer: »Da ist die rote Maralen gegangen.«

Auf all den Wegen, die sie wanderte, wusch ihr der fallende Schnee das vertrocknete Blut aus den Haaren. Ihr Rock wurde fadenscheinig und bekam einen ausgefransten Saum.

In der Weihnacht, als die Leute in der Mette waren, zog sie die beiden Kühe aus dem Stall und führte sie über den tief verschneiten Paß hinüber ins Halleiner Thal. Vierzehn Männer waren mit ihr, jeder mit einem Rinderpaar an der Kette. Das Silber, das sie lösten für die dreißig Rinder, wurde zu Eisen, zu Pulver und Blei.

Und am Tag der Unschuldigen Kinder, in der Dämmerung des Morgens, läutete zu Schellenberg die Feuerglocke – das Wiesengütl stand in Flammen. Als die Leute aus dem Dorf und des Thurners Knechte von der Burghut gelaufen kamen, um löschen zu helfen, da war es mit jeder Hilfe schon zu spät. Das ganze Innere des Hauses brannte, und alle Balken glühten, die das Mauerwerk durchfächerten. Bei Anbruch des Tages fiel das Dach in einen glostenden Haufen zusammen. Während die Leute zwecklos rannten und schrieen, saß Maralen bei der Hecke im Schnee, die Arme um die Kniee geschlungen, mit starren Blicken dem Gewirbel des Rauches folgend. Sie schien nicht zu hören, was ihr die Leute sagten, und auf keine Frage gab sie Antwort. Da ließ man sie in Ruhe, und die Lärmenden begannen sich zu verlaufen. Nur drei Männer blieben noch und machten sich bei der Brandstätte zu schaffen. Einer von ihnen ging auf Maralen zu und fragte flüsternd:

»Schwester? Hast du's selber gethan?«

Sie schüttelte den Kopf. Dann sagte sie ruhig: »Ruf die anderen her!« Sie blieb bei der Hecke sitzen und hob nur die Hand, als die drei Männer vor ihr standen. »Heut geh ich heim in die Gern. Und morgen heb ich die Arbeit zu Berchtesgaden an. Mein Rock hat tausend Fäden noch. Und derweil ich fort bin, soll der Sächsische Bruder euer Obmann sein. Was geschehen muß, das laß ich ihm sagen in jeder Sonntagnacht. Leget eure Händ in die meinig, daß ihr ihm treu sein wollt, und daß euch sein Wort wie das meinig ist!«

Schweigend reichte ihr jeder von den dreien seine Hand. Dann gingen sie.

Maralen saß bei der Hecke, den ganzen Tag.

Die Glut der Brandstätte schmolz im weiten Kreis den Schnee, wie ihn die Sonne im Frühling schwinden macht.

Als der Abend dunkelte, erhob sich Maralen. Sie ging auf die Brandstätte zu, ließ sich auf die Kniee nieder, hob mit beiden Händen ein Häuflein der halb verkühlten Asche auf und drückte mit geschlossenen Augen das Gesicht hinein – so küßte sie das erloschene Glück ihres Lebens.

Dann wanderte sie heim in die Gern.

Spät in der Nacht erreichte sie das Lehen ihres Vaters. Ganz erschrocken starrte der Alte sie an und wollte gar nicht glauben, daß sie es wäre. Erst mußte er die Sorge überwinden, die ihm ihr Anblick einflößte, bevor er sich freuen konnte, daß sein Kind wieder einkehrte unter seinem Dach.

»Lenli? ... Gelt, bleibst bei mir jetzt?«

»Ja, Vater! Und lang! Bis die letzte Arbeit gethan ist! ... Gestern in der Nacht ist meines Josefs Lehen niedergebronnen.«

»Kindl!« stammelte Witting. Und eine scheue Frage sprach aus seinen Augen.

»Es ist gekommen, wie es kommen hat müssen! ... Am Abend vor der Weihnacht hab ich in der Schellenberger Pflegschaft dem letzten wehrfähigen Mannsbild das rote Fädlein um den Hals gebunden.« Lächelnd – wie ein schaffender Mensch nach guter Arbeit lächelt in einem rastenden Augenblick – so ließ sich Maralen auf den Herdrand nieder und sah mit ruhigem Blick in die züngelnden Flammen. »Schau Vater, jetzt brauchst ihn nimmer rufen, deinen Joß Friz! Dreihundertvierzig hab ich geworben zu Schellenberg. Meines Josefs Vettern und die Brüder des Bramberger, die werben im Pinzgau, in der Salzburger Stadt und im Halleiner Thal. Am Morgen nach der Weihnacht hab ich mit den Rottleuten Zähltag in Hallein gehalten. Neunhundert sind's in der Stadt, fünfhundert im Halleiner Thal und dritthalbhundert im Pinzgau. Da giebt ein jeder was er hat: sein Gut und Blut! ... Und morgen wirb ich in der Gern.«

Schweigend nickte der Alte. Er setzte sich zu Maralen auf den Herd, strich ihr mit der Hand übers Haar und wischte ihr die Aschenstäubchen vom Gesicht und aus den Brauen.

Sie atmete auf, als wäre ihr diese Zärtlichkeit wie einem Dürstenden ein tiefer Trunk.

»Vergeltsgott, Vater!«

Er nickte wieder. Und fragte: »Thut dich nicht hungern, Kindl?«

»Seit gestern am Abend hab ich nimmer gegessen!«

»Jesus Maria!«

Während der Alte hastig herbeitrug, was zur Hand war, Brod und Käse, und eine Schüssel Milch, ging Maralen in der Herdstube umher und berührte jedes Gerät – genau so, wie sie es gethan hatte an jenem Morgen, bevor sie aus dem Haus ihres Vaters gegangen war, um ihr Glück zu finden. Mit müdem Lächeln blickte sie in ihre Kammer – hörte das Schnarchen der Magd, die da drinnen schlief – und ging, um die Thür an ihres Vaters Stube zu öffnen. Sie sah in dem dunklen Raum die zwei Betten stehen – eine Furche grub sich zwischen ihre Brauen.

Nun saß sie wieder beim Feuer. Wortlos verzehrte sie, was ihr der Vater hinbot. Und plötzlich fragte sie: »Wie geht's dem Buben?«

Dem Alten rann ein Zittern in die Hand, und es dauerte eine Weile, bevor er sagte: »Ich weiß nicht.«

Langsam blickte sie auf. »Hast ihn nimmer gesehen?«

Er schüttelte den Kopf. »Soll der Bub in Gottes Hand sein oder in schiecher Faust ... ich geh in keines Herren Haus mehr, wenn ich nicht muß. Ich trag das rote Fädlein um den Hals und hab geschworen.« Seine Stimme war ruhig geworden. »Laß gut sein, Lenli! ... Und heut bist du bei mir!«

»Vater?« Mit hastigem Griff umklammerte sie seine Hand. »Bist der Meinig?«

»Wie ich's allweil gewesen bin! ... Hast mich aus deinem Lehen fortgeschickt mit einem harten Wörtl, an dem ich beißen hab müssen die ganzen Wochen her. Aber ich hab's eingesehen, du bist im Recht gewesen. Und drum hab ich's gut gemacht. Und feste Arbeit hab ich gethan für dich! Ich hab schon geredet mit jedem in der Gern. Brauchst nur hingehen, und sie schwören alle. Und drunten im Markt, da hast ein leichtes Werben. Der Unmut ist in allen, und hundert findest, die der Richter um leichte Schuld gebüßt hat bis aufs Blut. Erst geh zu den Bauren! Die hast am leichtesten. Und geh zu den Löffelschneidern, zu den Schnitzleuten und Schachtelmachern ... denen druckt der Weitenschwaiger das Leben aus den Knochen. Und geh zu den Knappen! Die sind Martinisch zur Hälft ... die hast, noch eh du ein Wörtl sagst ... da brennt ein jeder, daß er einen Faustschlag thun kann für den Salzmeister, den das Kloster an den Bischof geliefert hat, und dem geschehen ist, man weiß nicht was. Geh zum Zawinger, der neben des Weitenschwaigers Haus das kleine Hüttl hat ... der ist auch Martinisch und hat eine große Kameradschaft bei den Spindelmachern. Und geh zum Ruef, den bei der Jagdfron die großen Hund über den Haufen gesprungen haben. Und geh zum Steffelschuster, dem das rote Malefiz in der Osterzeit die unschuldige Dirn verbronnen hat!« Immer heißer klang aus jedem Wort des Alten der Zorn, der ihm auf den furchigen Wangen brannte und in den Augen blitzte. »Geh zu jedem ... und jeden hast. Und bloß an einem einzigen geh vorbei!«

»Vater, wen meinst?«

»Den Schmiedhannes.«

»Der hat großen Anhang, Vater! Den muß ich haben.«

»Laß ihn aus! Frag nicht, und thu's, weil ich's haben will. Ich weiß, warum! ... Und der erst von allen in der Gern, dem du das rote Fädlein um den Hals bindest, das soll der Meingoz sein!«

Sie nickte. »Weil du's haben willst.«

»Gut! ... Und jetzt thu rasten, Lenli! Kannst in meiner Stub schlafen, ich bleib da heraußen beim Feuer liegen. Und morgen hast deine Kammer wieder.« Er nahm ihre Hände in die seinen. »Gut Nacht, Kindl! Und eines, das mußt du mir noch versprechen! ... Red mir von dem Buben kein Wörtl nimmer! Ich kann's nicht hören! ... Schau, wie ich selbigsmal bei dem Buben gewesen bin, da hat mich nach all deinem Elend wieder die mutlose Sorge gepackt ... und ich hab dem Buben verschwiegen, was ich ihm sagen hätt müssen. Vier Wochen sind's her, und der Bub ist noch allweil nicht daheim, und ich spür's, daß mich der Thurner angelogen hat, und daß er machen will mit dem Buben, ich weiß nicht was! ... Soll's kommen, wie's mag ... die gläubig Sorg hat ein End in mir. Jetzt hat mich der Zorn. Aber thu mir's, Lenli, und red kein Wörtl nimmer ... in mir ist ein Dürsten nach dem Buben, daß ich schier verbrenn!«

Da löste Maralen ihre Hände aus den Fäusten des Alten. »Vater, gut Nacht!« Sie ging zur Hausthür.

»Lenli? Was willst?«

»Werben.« Ihre Hand lag auf der Thürklinke und ihre nassen Augen schimmerten. »Der Tag, der meines Josefs Blut heimzahlt an die Herren, der soll dir deinen Buben wieder geben! Und das muß bald sein! Gut Nacht, Vater!«

Durch die Thür, die sie geöffnet hatte, fuhr ein kalter Luftstrom in die Stube und machte auf dem Herd das Feuer rauschen.

Maralen wanderte die ganze Nacht von Lehen zu Lehen. Und als der späte Wintermorgen dämmerte, hatte sie den Meingoz gewonnen, den Frauenlob und seinen Buben, den Etzmüller, den Stiedler und den Dürrlechner. Erschöpft, an allen Gliedern zitternd vom Frost der Winternacht, kehrte sie bei grauendem Tag in das Lehen ihres Vaters heim. Aber die Kammer, die sie als Mädchen bewohnt hatte, wollte sie nicht betreten; sie legte sich neben das Herdfeuer nieder und schlief, bis es Mittag wurde. Dann half sie bei der Arbeit im Haus.

Dem Vater schien es eine drückende Qual zu sein, sie immer so sehen zu müssen: in dem übel zugerichteten Kleid, von dessen Saum die Fetzen niederhingen.

»Lenli! ... Es wär noch ein guter Rock von der Mutter da ... magst ihn nicht haben?«

Sie schüttelte den Kopf.

Als der Abend dunkelte und Maralen sich fertig machte für ihren nächtlichen Weg, wollte ihr der Vater einen warmen Mantel umlegen. Aber sie wies ihn zurück. »Mich friert nicht. Der Tod ist kälter als die Nacht, und mein Josef hat auch keinen Mantel gehabt.«

Drei Tage später, als sie am Morgen heimkehren wollte, wurde sie auf der Achenstraße von zwei Waffenknechten des Klosters aufgegriffen und in die Pflegerstube geführt – sie sollte sich wegen des Schadens verantworten, den das Stift durch den Brand des Wiesengütls erlitten hatte. Herr Pretschlaiffer zeigte ein ernst bekümmertes Gesicht, als er sie fragte, wie das Feuer entstanden wäre.

»Wie's Tag hat werden wollen, hab ich gebetet,« sagte Maralen, mit starrer Ruhe in den bleichen Zügen. »Zum heiligen Josef hab ich gebetet. Denn wisset, Herr: der ist mein Schutzpatron, und ein geweihtes Kerzlein hab ich ihm angezunden, wie ich's gethan hab an jedem Morgen. Und das Kerzlein ist umgefallen und hat das geweihte Feuer in mein Bett geworfen.«

»Warum hast du nicht die Nachbarn zur Hilf gerufen?«

»Weil mir im Schreck die Sinn geschwunden sind.« Keine Miene zuckte in ihrem steinernen Gesicht, nur ihre Augen erweiterten sich. »Wisset, Herr, das hab ich so in mir, wenn ein Unglück über mich herfallt. So ist mir selbigsmal auch geschehen, wie ich den Gnadenbrief von Euch bekommen hab, und wie meines Mannes Kopf hat rollen müssen ...«

Herr Pretschlaiffer schien an die Wirkung seines Gnadenbriefes nicht gern erinnert zu werden. Er runzelte die Stirne. Dann machte er kurzes Urteil: »Den Schaden, der dem Stift erwachsen ist, wirst du ersetzen müssen.«

»Mir ist alles verbronnen. Ich hab nichts mehr, als meinen Rock da.« Sie lächelte. »Den sollen die guten Herren haben ... bis auf den letzten Faden.«

»So wird dein Vater für dich einstehen müssen. Der soll doppelte Steuer legen, so lange, bis der Schaden ersetzt ist.«

Ruhig sah Maralen den Richter an. »Lang wird's nicht dauern, Herr, und alles ist gezahlt! ... Alles! ... Wir wollen helfen dazu, mein Vater und ich ... und meine Brüder.«

Als Herr Pretschlaiffer ›die Wittib nach dem Josef Stöckl‹ so willig fand, allen Schaden gut zu machen, nickte er gnädig und ließ sie gehen. Doch der Sekretarius, der edle Herr Kaspar Hirschauer zu Hirschberg, zupfte verlegen an seinem Bärtchen und flüsterte dem Richter ein paar Worte zu. Da rief Herr Pretschlaiffer: »He, du, noch eine Frage!«

Maralen kam von der Thüre zurück.

»Es geht ein Gered unter den Leuten, daß du von einem Wegteufel besessen wärest, der dich in den Nächten ruhelos umhertreibt. Was hast du darauf zu erwidern?«

Maralens Augen schossen einen Blitz nach dem Gesicht des Richters. Sie atmete tief. Dann sagte sie langsam: »Der Leut Gered ist Narretei. Aber daß es mich ruhlos umtreibt in den Nächten ... ja, das ist wahr. Und ich will Euch sagen, wie das kommt. Alltag, wenn es nächten will, steht einer vor mir da ... der schaut mich an und hat doch keine Augen ... und thut mich mahnen und hat doch keinen Mund ... und nickt mir zu und hat doch keinen Kopf. Und schauet, Herr, da leidet's mich nimmer unter Dach ... da muß ich hinaus und muß umlaufen die ganze Nacht, bis der Tag wieder kommen will.«

Herr Pretschlaiffer zog die Brauen in die Höhe und sah den Sekretarius an. Der sagte schüchtern einige Worte in lateinischer Sprache – es war ein Satz aus dem ›Hexenhammer‹, den er zitierte. Und der Richter nickte dazu. »Weib,« sagte er, »das sind unheilige visiones, die dich bedrängen. Man wird dich zu genauer Untersuchung der Sache dem geistlichen Gericht übergeben müssen.«

Maralen zitterte, als sie dieses Wort vernahm.

»Das wird erkunden, ob die Seele deines Mannes, der in Sünden sterben mußte, nach Erlösung verlangt, oder ob dir der böse Geist, der vielleicht Besitz von dir ergriffen, solche visiones vorzaubert, um sich auch deiner Seele zu bemächtigen wie deines Leibes.« Als Herr Pretschlaiffer noch sprach, betrat ein greiser Chorherr die Pflegerstube. Der Sekretarius sprang auf und verbeugte sich tief; auch der Landrichter nahm mit einer Verneigung das Barett vom Kopfe.

Der greise Priester, den die beiden so ehrfürchtig begrüßten, war der Dekan des Stiftes, Herr Franz von Schöttingen. Das weiße Ordenskleid bedeckte mit seinen schlaffen Falten den müden Lebensrest eines gealterten und gebeugten Körpers. Der magere Hals schien schwer an dem Kopfe zu tragen, dessen verblichenes Haar mit dünnen, glatten Strähnen das kleingerunzelte Gesicht umschwankte. Der welke Mund in diesem Gesichte glich einer gelblichen Linie. Doch in den braunen Augen glänzte noch das Feuer eines ungebrochenen Geistes; sie hatten den klugen stillen Blick eines Mannes, der in einem langen Leben vieles erfuhr, vieles verschmerzen und vieles verstehen lernte.

Unter dem Arm trug Herr Schöttingen zwei dicke, in Schweinsleder gebundene Bücher. Die legte er vor dem Richter auf den Tisch und sagte mit einer leisen und müden Stimme: »Da bring ich Euch den Murner und den Marchopolo wieder, die Ihr mir geliehen ...« Er verstummte, als er das Weib mit dem bleichen verstörten Gesicht gewahrte. Eine Frage in den Augen, sah er den Richter an – und wieder das Weib. Herr Pretschlaiffer beeilte sich, auf diese stille Frage eine wortreiche Antwort zu ertheilen. Als er den Namen des Weibes nannte, vertieften sich die Furchen auf der Stirne des Dekans, und in den ruhigen Augen schimmerte ein Blick des Erbarmens.

Maralen schien nicht zu sehen, was in der Stube geschah, schien nicht zu hören, was da verhandelt wurde. Ihre zitternden Hände hatten sich zu Fäusten geballt, ihr irrender Blick huschte über die Fenster hin und suchte die Thüre.

Als der Richter die Rede auf die ›bedenklichen visiones‹ und auf den ›Wegteufel‹ brachte, schüttelte Herr Schöttingen unmutig den weißen Kopf. »Da sucht Ihr einen Teufel, wo ich nur Menschen sehe,« sagte er in lateinischer Sprache. »Stellt Euch vor, daß Eure Hausfrau eines Abends sehen müßte, wie man Euch ohne Schuld und Urteil den Kopf herunterschlägt ... glaubt Ihr nicht, Eure Hausfrau würde das wiedersehen an jedem Abend? Und weil die Ruhelosigkeit des Elends über dieses arme Weib gekommen ... muß da der Teufel seine Hand im Spiel haben? In jedem Unglück steckt ein böser Geist, der die Menschen anders macht, als sie in der Freude waren! ... Schicket das arme Ding zu seinem Vater heim!«

»Das ginge wider meine geschworene Pflicht!« stotterte Herr Pretschlaiffer.

»Wollt Ihr Euer richterliches Gewissen erleichtern, so lasset das Weib auf meine Verantwortung die Betprobe machen. Das genügt.«

Während der Sekretarius in sichtlicher Unzufriedenheit immer hastiger an seinem Bärtchen zupfte, schien sich Herr Pretschlaiffer die Sache zu überlegen. Nun hob er die Schultern, verneigte sich vor dem Dekan – und auf das heilige Bild zu seinen Häupten deutend, wandte er sich zu Maralen. »Wär ein Teufel in dir, so könntest du nimmer beten. Drum sieh dieses heilige Bildnis an! Und kniee nieder! Und sprich ein frommes Gebet!«

Maralens Augen funkelten auf, wie in jäher Freude. Sie trat vor den Richtertisch, ließ sich auf die Kniee sinken, faltete die Hände und sprach mit glühender Inbrunst ein Gebet zum heiligen Josef.

»Herr Pretschlaiffer!« sagte der Dekan mit mattem Lächeln. »So betet der Teufel nicht. Das ist Andacht, so heiß und gläubig, wie sie weder in Eurem Herzen ist, noch in dem meinen.« Er nickte der Betenden zu. »Geh nur heim, du!«

Mit dem Schritt einer Flüchtenden eilte Maralen aus der Pflegerstube.

Seit dieser Stunde war sie erlöst von dem Wegteufel, der die Nächte liebte. Jetzt war ein Geist in ihr, der sich befreundete mit dem hellen Tag. Vom Morgen bis zum Abend wanderte sie, bald durch die Gassen von Berchtesgaden und nach Ramsau, bald gegen Unterstein und den Königsee, bald wieder in die Strub und zur Schönau. Sie hatte sich einen kleinen Handel ersonnen – jeden Sonntag wanderte sie nach Salzburg, kehrte am Montag zurück, und von Thür zu Thüre bot sie die ganze Woche feil, was sie in der Stadt erhandelt hatte: kleine zinnerne Münzen, die geweiht waren und das Bild des heiligen Josef trugen. An einem Faden, den Maralen aus ihrem Kleide zog, knüpfte sie jedem Käufer das heilige Zeichen um den Hals.

Von Woche zu Woche wurden dieser ›Brüder vom heiligen Josef‹ immer mehr im Land. Und dieser fromme Bund, den Herr Seyenstock, der Pfarrer von Berchtesgaden, von der Kanzel herab als eine dem Himmel wohlgefällige Sache bezeichnete, trug seine guten Früchte. Seit Jahren war es im Berchtesgadener Land noch niemals so still und friedlich zugegangen, wie jetzt. All die mühseligen Menschen schienen plötzlich zufrieden mit ihrem Los. Sie murrten und schalten nicht mehr, sie mieden das Leuthaus und den Krug, und an Lichtmeß zinste und steuerte ein jeder, ohne zu klagen, und keiner blieb im Rückstand.

In den Kunkelstuben, in den Herbergen und Kramläden redete man nicht mehr von der ›Leutnot‹ wie sonst – man schwatzte nur noch von den seltsamen Dingen, die in der großen Welt da draußen geschahen und mit verschwommenem Hall aus der Ferne hereindrangen in das entlegene Bergthal.

Dem ›Martinischen Teufel‹, hieß es, wüchsen im deutschen Land die Flügel immer mächtiger. Zahlreiche deutsche Fürsten, so die Herren von Sachsen und Hessen, von Ansbach und Bayreuth, Pommern und Mecklenburg, Braunschweig und Anhalt, der Mansfelder Graf und der Hohenzoller in Brandenburg wären offen zum Doktor Luther übergetreten, um die Kirche in Deutschland frei von Rom und deutsch zu machen. Und den fürstlichen Herren hätten sich die mächtigsten der freien Reichsstädte angeschlossen: Hamburg, Bremen und Magdeburg, Frankfurt, Augsburg und Nürnberg. Darüber hätte den Papst auf seinem heiligen Sessel zu Rom ein gewaltiger Schrecken angefallen, er hätte dem Kaiser, um dessen Hilfe gegen die Lutherei zu gewinnen, die Herrschaft in Italien zugeschworen und hätte mit den Herzögen von Bayern, mit dem Erzherzog Friedrich von Oesterreich und den süddeutschen Bischöfen einen festen Bund geschlossen, um der drohenden Not seiner Kirche zu steuern und mit aller Schärfe gegen die neue Lehre vorzugehen.

Durch sieben Nächte sah man eine feurige Rute am Himmel brennen. Und vom Bodensee bis gegen den Main hinauf – in einer schwülen Föhnnacht, die den Schnee zur Hälfte zerschmolz – ging aus den brausenden Lüften ein roter Regen nieder, dessen Tropfen sich ansahen wie sandgewordenes Blut.

Bald lief es auch wie ein Feuer durch das ganze Land, was diese Unglückszeichen bedeuten sollten: der König von Frankreich, als er den Glaubenshader und den Zwist der Völker in Deutschland sah, hatte gegen den Kaiser gerüstet und den Kampf um die Herrschaft in Italien begonnen. Mit einem Heer von dreißigtausend Helmen war er über die Alpen gestiegen und in die Lombardei gefallen; er hatte die schwache kaiserliche Heeresmacht unter dem Marchese di Pescara zurückgedrängt, hatte Mailand genommen und hielt die feste Stadt Pavia umlagert, in die sich ein Theil der kaiserlichen Streitmacht geworfen hatte. Da war es an der Zeit, daß Hilfe aus Deutschland kam. Aber die achtzehn Fähnlein Landsknechte, die Herr Jakob von Wernau über die Berge führte, und die hundert adeligen Herren, die ihre Burg verließen und mit ihren Knechten nach Welschland zogen – das gab nicht aus. Auch die zwei Reiter und die vierunddreißig Mann zu Fuß, die das Erzstift Berchtesgaden nach der Reichsmatrikel auszurüsten hatte, machten das magere Heer des Kaisers nicht merklich fetter.

Alle Hoffnung der Kaiserlichen war auf den ›Vater der Landsknechte‹ gerichtet, auf Herrn Jörg von Frundsberg. Der aber saß verdrossen und dem Auszug widerstrebend auf seiner Burg zu Mindelheim und ließ den Kaiser auf Antwort harren. Auch die Sorge um den Sohn, der zu Pavia eingeschlossen war, bewog ihn nicht zur Ausfahrt. Ueberall im Land wurde eine Rede umgetragen, die er gethan haben sollte: »Zeiten stehen bevor, in denen meine Fäust im deutschen Land daheim viel besser nützen werden, als der stärkste Schlag, den ich drunten in Welschland thun könnt.« Und man zischelte schon: »Der Frundsberg ist heimlich Martinisch geworden.«

Da kam aus dem Süden die Kunde: Papst Clemens hat das Bündnis mit dem Kaiser gebrochen, hat die deutsche Sache verraten und hat sich auf die Seite der Franzosen geschlagen. Ein Schrei der Empörung hallte durch alles deutsche Land, das der neuen Lehre noch widerstrebte und noch päpstisch war. »Los von Rom, das allzeit wider die Deutschen ist! Und hinüber zum Luther! Der hat für das deutsche Volk ein deutsches Herz!« Das wurde die Losung jener Tage. Und dem widerspenstigen Frundsberg fuhr der Zorn über die ›falsche Praktik des römischen Pfaffen‹ in das kühle Blut. Er übernimmt die Feldobristenstelle, die ihm der Kaiser angeboten, läßt das Werbepatent in Schwaben und im Oberland umschlagen, zu Tausenden strömten ihm seine ›lieben Söhne‹ zu, und im Jänner führt er ein Heer von Landsknechten und die Blüte des reichsfreien Adels über die schneebedeckten Alpen. Pescara und Frundsberg – auf diesen beiden Namen ruht die Hoffnung des bedrängten Kaisers. Dort unten im Welschland beginnt schon das Zünglein der Wage zu schwanken, denn am dritten des Hornung trifft das kaiserliche Heer vor Pavia ein – und daheim das deutsche Land ist entblößt von den Waffen der Herren und ihrer Knechte, die Burgen des Adels stehen mit halber Besatzung, und die Soldtruppen der Städte sind zusammengeschmolzen auf kleine Häuflein.

Da wird es laut im Volk der Bauern, die in all der letzten Zeit so schweigsam waren. Im Land der unruhigen Schwaben beginnt es, und die ›Losworte‹, die dort ausgegeben werden, fliegen von Dorf zu Dorf. »Die Herren sind außer Land, jetzt sind wir die Herren!« – »Die zahlende Zeit ist gekommen!« – »Der Weg zur Freiheit ist aufgethan!« So klingt es wie ein jubelnder Schrei des Uebermutes vom Neckar bis an die Muhr.

Martin Luther predigt das freie Deutschthum und die Erlösung des bedrückten Volkes, Karlstadt rührt die heiße Suppe in allen Töpfen auf, und Thomas Münzer wirft die Glut seiner Rede und das Feuer seiner Freiheitsträume in alle Köpfe. Flugblätter, die zum Aufruhr reizen, durchflattern das Land so zahlreich, wie der Sturm im Herbst die raschelnden Blätter treibt. Ueberall gährt es im Volk, überall fallen die Masken, die man lange getragen – und die Herren, die daheim geblieben, erschrecken und stehen verzagt und ratlos vor dem neuen Wesen, das sie wachsen sehen zum Riesen einer drohenden Gefahr.

Die großen Wogen der Volkserregung branden draußen im ebenen Land, am Rhein und in der Heimat der Donau. Aber die Wellen, die nach allen Seiten auslaufen, rauschen auch in die Thäler der Berge.

In der Woche vor der Fastnacht wurden zu Berchtesgaden ein Löffelschneider und ein Hausratschnitzer in den Thurm geschlossen, der eine, weil er im Leuthaus einen Aufruf zur Gründung einer ›evangelischen Brüderschaft aller deutschen Handwerker und Bauern‹ vorgelesen hatte – der andere, weil man bei ihm ein Flugblatt mit dem ›Totentanz der ungerechten Herren‹ gefunden hatte: auf dem ersten Bilde sitzt der feiste Herr an festlicher Tafel, und das schöne Leben reicht ihm die volle Schüssel hin – auf dem letzten Bilde hängt er am Galgen, und der Tod in Bauerntracht und mit der Fiedel geigt ihm das kalte Lied.

Immer wieder tauchten zu Berchtesgaden Leute auf, die niemand kannte, von denen niemand wußte, woher sie kamen. Sie redeten schwäbisch und fränkisch, und erschienen in allerlei Verkleidung, als Salzkärner, als fahrende Landsknechte, als Trödeljuden und Reliquienkrämer.

Einen dieser schwäbischen Landfahrer nahmen die Klosterknechte eines Mittags in der Werkstätte des Schmiedhannes fest – zwei Tage vor dem Fastnachtssonntag – und sie führten als verdächtig auch gleich den Hannes mit fort, obwohl er unter Anrufung aller Heiligen seine Unschuld beschwor.

Er mußte seine Unschuld auch bewiesen haben, denn am Abend ging er frei aus der Pflegerstube.

Auf dem Heimweg nach seiner Schmiede begegnete ihm die Maralen. Mit weitgeöffneten Augen blieb sie vor ihm stehen. »Hannes,« fragte sie, »was hast an deinem Hals?«

Er trug den Faden mit der Josefsmünze.

Den Kittel schließend, fuhr er wütend auf: »Geht's dich was an? Soll ich ein heiliges Zeichen nicht tragen dürfen, wie es ein jeder um den Hals gebunden hat?« Er wollte lachen, aber der Blick dieser funkelnden Augen schien ihm wie eine würgende Faust an die Kehle zu greifen. »Laß mich aus, du! Oder meinst, es giebt auf der Welt keine Seligkeit, die nicht aus deinem Körbl kommt? Du Spinnerin!« Scheu ihren Blick vermeidend stieß er sie mit dem Arm aus seinem Weg und ging seiner Werkstätte zu, noch immer scheltend mit heiserer Stimme.

Als Maralen im Dunkel des Abends heimkam, sagte sie, noch auf der Schwelle der Herdstube: »Vater? Warum hast begehrt von mir, daß ich den Schmiedhannes nicht werben soll?«

»Laß gut sein, Lenli! Was ich fürcht, das muß nicht Wahrheit sein. Und was nicht Wahrheit ist, das sag ich nicht.«

»Vater ... der Hannes hat das rote Fädlein mit dem Josef um den Hals. Er hat's ... und ich hab ihn doch nicht geworben!«

Witting erschrak. Nach einer Weile sagte er: »Deswegen mußt keine Sorg haben! Daß einer, der verbrüdert ist, das Maul und seinen Schwur nicht gehalten hätt, das glaub ich nicht. Der Hannes wird halt gemerkt haben: es ist was los. Und da hat er sich ein Josefsbildl eingehandelt und hat's um den Hals gebunden, bloß daß die anderen denken sollen: der Hannes ist auch dabei.«

Da wurde draußen ans Thor gepocht. Alle beide lauschten sie auf. Und Maralen sagte: »Das ist ein Fremder. Der kennt unseren Pocher nicht.«

»Aber ein Bauer ist's. Thu dich nicht sorgen.«

Witting ging zum Thor.

Es war eine Kälte, daß der Schnee unter seinen Schritten knirschte; die großgeblätterten Krystalle, die im Frost aus dem Schneegrund hervorgewachsen waren, blitzten manchmal im Widerschein der Sterne, als lägen Edelsteine in der Nacht verstreut.

»Wer pochet?« fragte der Alte.

Der draußen war, schien sich auf eine Antwort zu besinnen. Dann klang eine flüsternde Männerstimme: »Ich hab was um den Hals ... das muß ich dir zeigen.«

Witting atmete auf und schob den Riegel am Thor zurück. Ein Mann im Bauernmantel trat in den Hof, den Kopf von der Gugel bedeckt und das Gesicht mit Ruß geschwärzt.

»Mensch, wer bist?«

»Einer, den nicht fürchten mußt. Mehr sollst nicht fragen! ... Ist die Schwester Maralen daheim?«

Witting brauchte nicht zu antworten. Denn Maralen stand schon vor den beiden und fragte den Bauern: »Was willst?«

»Botschaft hab ich. Und die ist für dich allein.«

»Geh, Vater!« sagte Maralen. Sie wartete, bis sich die Thür der Herdstube geschlossen hatte. »Was bringst?«

»Einen Weg sollst machen mit mir. Und gleich.«

»Wozu der Weg?«

»Das sollst hören vom selbigen, der mich schickt. Der Weg ist zum Guten. Darfst mir trauen! Vier Tag ist's her, da hast mir das rote Fädlein mit dem Josef um den Hals gebunden. Aber eh ich dich führen darf, mußt mir dein eigen Schwurwort sagen: daß du von dem Weg, auf den ich dich führ, und von demselbigen, der mich schickt, kein Wörtl reden willst, zu deinem Vater nicht, zu deinem Bruder nicht, zu keiner Seel!«

»Ich schwör.«

»So hol den Mantel! Der Weg ist weit und geht durch tiefen Schnee.«

»Mich friert nicht! Komm!«

Sie traten auf den Karrenweg hinaus. Maralen zog hinter sich das Thor zu und gab mit der Faust das Pochzeichen, das der Vater kannte.

Witting kam und schloß den Riegel am Thor. Er kehrte in die Stube zurück, setzte sich an den Herd, wartete beim flackernden Feuer, wartete bei der versinkenden Kohlenglut und wartete in der Finsternis.