|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Auch für den Thurner am Hangenden Stein war's eine Nacht, die ihm den Schlaf zerbröselte. Kaum hatte er sich niedergelegt und die Augen zugethan, da wurde er wieder geweckt: ein reitender Bote des Salzburgers begehrte freien Paß durch das Grenzthor, um einen Brief, der Eile hätte, an den Propst von Berchtesgaden zu bestellen. Herr Lenhard mußte aufstehen und mit dem Windlicht zum Thor hinaus, um sein Siegel auf den Geleitbrief zu drücken. »Da wird's rote Arbeit geben!« murrte er, als der Reiter hinaussprengte in die Nacht. »Gottlob, daß ich den Buben sicher hab.« Die Thorbrücke wurde hinaufgezogen, und Herr Lenhard ging ins Haus zurück. Dabei sah er droben an der Glasthür der Altane einen matten Schimmer wie von einem Licht, das sich verstecken wollte. Der Thurner lachte bei dieser Entdeckung vor sich hin.

Als unten im Hausflur der schwere Riegel rasselte, klirrte dort oben die kleine Glasthür. Morella, einen Mantel um die Schultern geschlungen, huschte auf die Altane heraus und lauschte in den Hof hinunter. Sie hörte den Thorwart mit einem Knechte reden und hörte das dumpfe Knirschen der Ketten, mit denen das Fallgitter in der Straßenhalle niedergelassen wurde. Dann war wieder Stille. Und alles finster. Nur um eine vergitterte Luke des Thurmes wob ein roter Schein wie von glühenden Kohlen.

In der Kälte zitternd, trotz des warmen Mantels, stand Morella über die Brüstung der Altane gebeugt. Und immer blickte sie hinüber zu dem roten Schein.

Da klang in der Stille der Nacht eine singende Stimme, dort unten im Thurm – und jeden Ton des Liedes konnte Morella verstehen. Es war ein trauriges Lied, und dennoch klang es heiter – als hätte der Sänger für sich selbst ein fröhliches Träumen in den Ernst des Liedes hineingesungen:

»Jung Hänslein über die Heide ritt,

Da hat ihn der Graf gefangen,

Da ward er flink in den Thurm gethan,

Da mußt er in Ketten hangen.

Des Grafen Kind war schön und jung,

Ein Meidlein von siebzehn Jahren,

Die trat vor ihren Vater hin,

Den Alten mit grauen Haaren.

›Ach Vater mein, ich hab dich lieb,

Drum thu mein Bitt erhören

Und schenk mir den gefangenen Mann,

Dem frommen Landsknecht zu Ehren!‹

›Nein, Töchterlein, den kriegst du nicht,

Der muß wohl sterben und büßen,

Den haben sieben Landesherrn

Aus ihrem Land verwiesen.‹

Die Meid ließ backen zwei weiße Brod,

Darein zwei scharfe Feilen,

Die warf sie in den Thurm so hoch,

›Landsknecht, jetzt thu dich eilen!‹

Jung Hänslein feilte Tag und Nacht

Und schwang sich aus den Mauern –

Den Landsknecht und das Grafenkind,

Die sah man nimmer trauern.

Sie zog ihm dann zwei Lersen an,

Dazu des Vaters Sporen,

Und gab ihm des Vaters graues Roß,

›Landsknecht, den Mut nicht verloren!‹

Am Thor das Brücklein war so schwer,

Das Brücklein fiel und krachte –

Als Hänslein drübergeritten war,

Guckt er sich um und lachte.

›Schöns Grafenkind, das Leben freut

Zu tiefst mich in der Seele –‹

Da schossen sie vom Thurm herab

Den Bolz ihm durch die Kehle.«

Das Lied klang bei der Stille der Nacht auch in die Stube des Thurners. Lachend setzte sich Herr Lenhard in den Kissen auf. »Schau nur! So flink hat noch kein Vogel gezwitschert, den man hinter die eisernen Stäb gethan!« Schon wollte er den Kopf wieder auf den Polster ducken, als er draußen in der Stube ein Geräusch vernahm und einen Lichtschein in den Klumsen der Thüre zittern sah. Er setzte sich auf und lauschte.

Es dauerte eine Weile, dann wurde die Thür ganz sacht geöffnet, und Morella stand auf der Schwelle. Das Licht hatte sie draußen in der Stube gelassen. Im Schatten sah sie trotz des weißen Kleides wie ein grauer Schemen aus, das Köpfchen von einer Schimmerlinie umwoben wie von einem Heiligenschein.

Flüsternd fragte sie: »Babbo! Schläfst du schon?«

»Ja,« sagte Herr Lenhard und lachte. »Was willst denn, Räpplein?«

Sie trat in die Kammer. Als sie um die große Bettstelle des Vaters herumging, fiel ihr der Lichtschein ins Gesicht. Da sah der Thurner in ihren Augen einen so entschlossenen Blick, daß er sich dachte: »Die geht mir nimmer, bis ich nicht gethan hab, was sie will.«

Morella setzte sich zu ihm aufs Bett und suchte im Dunkel seine Hand. »Babbo! Ich kann nicht schlafen.«

»Warum denn nicht? ... Hast Hunger?«

»Pfui, Babbo! Der Magen ist doch nicht alles am Menschen. Man hat doch auch ein ... ein Gewissen.«

»Sooo?« In dem matten Zwielicht, das ihr Gesicht umschleierte, konnte Herr Lenhard ihr trotziges Hasenmäulchen in Erregung zucken sehen. »Ein Gewissen?« Er schüttelte den Kopf. »Räpplein, das trifft nicht bei jedem Menschen zu. Bei mir schon gar nicht. Wo dumme Leut das Gewissen haben, da trag ich einen festen Panzerfleck. Unter dem ist alles still.«

»Babbo, das ist nicht wahr!« Ganz zornig klang ihre Stimme. »Du bist viel besser, als du selber glaubst.«

»Mach mir keine Flattusen in der Nacht um halber Zwölf! Sag's lieber grad heraus, Räpplein ... warum kannst nicht schlafen?«

»Weil du ein Unrecht gethan hast, Babbo!«

»Du Narrenvogel! Für mich giebt's kein Unrecht. Ich thu, was ich mag. Und was ich mag, das ist mir allweil recht.«

»So schief gefädelt reden die Chorherren!« sagte Morella mit strengem Vorwurf. »Aber du, Babbo, du bist ein guter Mensch! Du solltest dein Unrecht einsehen, statt daß du krumme Reden machst. Unrecht bleibt Unrecht, mag man's drehen, wie man will.«

»So? ... Also gut! Hab ich halt ein Unrecht gethan. Und an wem soll ich denn das verbrochen haben?«

»An ... an dem Buben da!« Sie streichelte dem Vater die borstige Wange. »Schau, Babbo, so ein Baurenbub ist doch gar nicht wert, daß du seintwegen deine liebe Seel beschwerst.«

»Räpplein, thu mir den Buben nicht unterschätzen! Schau, ich hab in meinem Leben kein Weib als deine Mutter lieb gehabt ... und nie in meinen jungen Jahren ist mir's geschehen, daß ich vor einem schönen Weib wie die andern so gesagt hätt: die wär mir eine Todsünd wert! Aber der Bub da, Räpplein, der hat mir eine gähe Liebe in mein altes Landsknechtherz geworfen. Um den Buben in meiner Mauer festzuhalten, wär mir eine Todsünd nicht zu theuer! Du weißt nicht, Räpplein, was in dem Buben steckt!«

»So schau doch, Babbo,« immer zärtlicher schmeichelte ihre Hand, »ich versteh mich freilich nicht auf Knochen und Fäust, aber wenn du so gut von dem Buben denkst, da ist es doch ein doppeltes Unrecht, daß du den braven Menschen ohne jede Schuld in den Thurm gethan hast, bloß um der rauschigen Knecht und ihrer Lügen willen!«

Herr Lenhard lachte. »Räpplein, an dir ist ein Kaplan verloren gegangen! ... Aber erstens hab ich's gethan, um den Buben sicher zu wissen.«

»Das ist das besser Theil an deinem Unrecht.«

»Und zweitens hab ich's gethan, um den Buben in meiner Mauer zu halten.«

Morella schwieg.

»Und weil aller guten Ding drei sind, drum hab ich's drittens gethan als kleinen Vergelt dafür, daß mir der Lümmel die Schulter grün und blau geschlagen hat.«

» Das ist dein Unrecht, Babbo!« erklärte Morella mit erregter Entschiedenheit. »Du hast doch selber gehört, wie ich den Buben gescholten hab, weil er so unsinnig dreingeschlagen hat. Aber der Schuldige, Babbo, der bist du! Warum hast du die dumme Prob gemacht, die doch gar nicht nötig gewesen wär. Da braucht man sich nicht auf Knochen und Fäust verstehen wie du ... einem Buben, dem die Kraft schon so fest in den Augen steht, dem giebt man doch kein Eisen in die Hand und sagt zu ihm: Hau zu!«

»So? Jetzt auf einmal bist du gescheider als ich! Aber sollst recht haben, Mädel!« Herr Lenhard riß an einem Glockenstrang, dessen Draht hinüberführte zum Knechthaus.

»Was willst denn, Babbo?«

»Dem Buben eine gute Kammer geben! Hab ich dann mein Unrecht gut gemacht? Kannst dann wieder schlafen?«

»Ja, Babbo! Schau, daß ich einen solchen Unrechtfleck an deinem guten Herzen sehen müßt, das hätt mir keine Ruh gelassen!« Sie lachte heiter. »Jetzt schlaf ich gleich! Und dank dir, Babbo!« Zum Ausdruck ihres Dankes wollte sie ihn küssen. Aber in dem Zwielicht fand sie unter den Borsten des Bartes seinen Mund nicht, nur seine Nase.

»Hör auf! Das kitzelt!«

Kichernd huschte sie zur Thüre.

»Bleib, Räpplein,« rief ihr der Vater nach, »das darf der Bub schon wissen, daß er seine gute Kammer deinem guten Herzen verdankt.«

Morella stand im Licht der Thüre. Sie hob den Kopf ein wenig, und es zuckte um ihre Lippe. »Das geht den Juliander gar nichts an! Weißt, Babbo, was ich gethan hab, das hab ich um deinetwegen gethan! Gute Nacht!«

»Bist halt mein liebes Räpplein!« sagte Herr Lenhard mit Rührung. »Aber dem Knecht mußt noch den Riegel von der Hausthür schieben!«

»Ja, Babbo, bleib nur liegen, das thu ich schon.« Sie eilte davon.

Bis Herr Lenhard einen Schwefelfaden in Brand gebracht und die armsdicke Wachskerze angezündet hatte, die neben dem Bett mit zwei kupfernen Ringen an der Wand befestigt war, da stand schon der Knecht mit der Laterne in der Stubenthür.

»Hol mir den Buben aus dem Thurm herauf!«

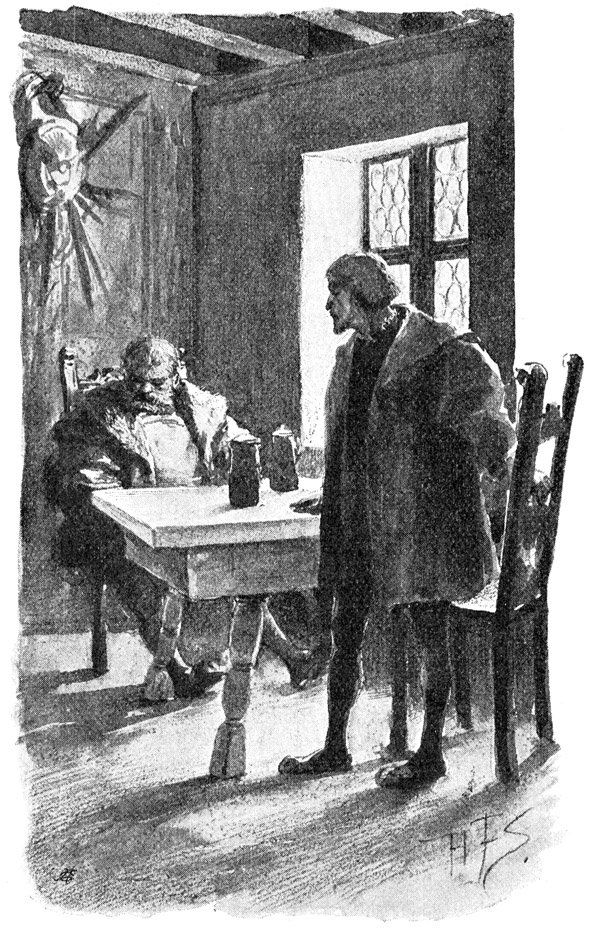

Als Juliander in die Kammer trat, schickte der Thurner den Knecht in die Stube hinaus und befahl ihm, die Thüre hinter sich zu schließen. Dann sagte er: »Komm her, Bub, und setz dich zu mir aufs Bett!« Juliander gehorchte. Eine Weile sah ihn Herr Lenhard mit seinen grimmig vergnügten Augen an, bevor er fragte: »Warum schaust denn so ernst? Hat dich der Thurm verdrossen?«

»Nein, Herr!« Der träumende Ernst in Julianders Zügen löste sich zu stillem Lächeln. »Erst bin ich freilich ein bißl erschrocken, aber jetzt weiß ich, ihr habet es gut mit mir gemeint. Der Thurm ist für die Salzburger gewesen, nicht für mich.«

»Schau nur! Verstand hast auch! Der macht den groben Speck in deinen Knochen zu seinem Schmalz!« Herr Lenhard lachte. »Also gut hab ich's gemeint mit dir?«

»Ja, Herr! Und ein redliches Vergeltsgott drum! Wenn dein liebes Fräulen nicht wär und euer Güt, so läg ich jetzt erstochen auf der Straß, oder ich könnt in einem Salzburger Thurm hocken, in dem's keine Glutpfann und keinen Wein nicht giebt ...«

»Und keinen lieben Engel, der nicht schlafen kann, eh nicht das Thurmloch eine gute Kammer geworden ist.«

Mit großen Augen sah Juliander den Thurner an.

»Und jetzt paß auf, Bub! Was ich gethan hab, hat geschehen müssen zu deiner Sicherheit, und daß ich mir nicht den Zorn des Salzburgers in meine Schüssel brock. Den fürchten die eigenen Leut. Und die vier Knecht, die sich in Schellenberg den Gefangenen haben stehlen lassen, gehen einem schiechen Wetter entgegen. Drum hätten sie gern auf der Straße einen aufgehoben und zum Schelm gemacht, daß sie nicht heimkommen müßten mit leerer Faust. Du kannst von Glück sagen, Bub, daß mein Räpplein zufällig am Fenster gestanden ist. Bet ein Vaterunser und schlag ein Kreuz! Denn hätt dich der Salzburger in der Faust, da thät dir auch mein ritterliches Zeugnis nimmer helfen.« Herr Lenhard schien seine Gründe dafür zu haben, die Gefahr, der Juliander entronnen, recht kräftig auszumalen. »Mein' schier, ein jedes Zeugnis wär zu spät gekommen, auch wenn ich schon morgen auf Salzburg geritten wär. Der hochfürstliche Herr da draußen, der macht in seinem Zorn gar flinke Arbeit! Gott sei Lob und Dank, Bub, daß du in meiner Hut bist!«

»Gott sei Lob und Dank!« wiederholte Juliander mit seinem träumenden Lächeln, als sähe er nur die Rettung, nicht aber die überstandene Gefahr.

»Und schau, jetzt kann's halt kommen auf zweierlei Weis. Entweder es fürchten sich die vier Knecht vor meiner Zeugschaft und vertuscheln die Sach ... und da mußt halt bleiben bei mir, bis ich denk, die Sach ist eingeschlafen.« Herr Lenhard unterdrückte ein Schmunzeln und zwinkerte mit den Augen. »Das kann lang dauern! Denn weißt, ich bin einer, der gern sicher geht.« Juliander nickte, als gäb' es dieser Vorsicht gegenüber keinen Zweifel und Widerspruch. »Oder es bleiben die vier Knecht, um den eigenen Buckel zu salvieren, auf ihrer falschen Klag. Und das giebt dann einen verwickelten Rechtsweg, bei dem so schnell kein Absehen ist. Denn das Recht bei uns, das ist wie ein Schaf, das den Drehwurm hat ... das macht ein Schrittl nach vorn und einen Sprung nach hinten. Mein ritterlich Wort und die Zeugschaft meiner Leut, die reißen dich auf die Letzt wohl heraus. Aber bis der Streit ein End hat, so lang mußt aushalten bei mir, oder sie thäten dich greifen beim ersten Schritt aus meinem Thor.«

»Freilich,« sagte Juliander mit der Ruhe eines verständigen Menschen, der eine Zwangslage begreift. »Jetzt geht's schon nimmer anders ... jetzt muß ich bleiben!«

»Brav, Bub! Und weil ich seh, daß du so vernünftig bist, da braucht's zu festem Verwahr auch keinen Thurm nimmer. Leg mit gutem Eid deine Hand in die meine, daß du keinen Schritt aus meiner Mauer thust, und du sollst wie ein freier Mann in meiner Burghut sein, sollst deine Kammer haben in meinem Haus, deinen Platz an meinem Tisch.«

Juliander streckte die Hand – und zog sie wieder zurück, noch ehe sie der Thurner haschen konnte.

»Bub?«

»Herr ... schauet, ich thu den Schwur und will ihn gern thun,« stammelte Juliander, »aber gebt mir zuvor noch einen freien Tag! Nur eine freie Stund!«

»Geht nicht!« erklärte Herr Lenhard mit finsterem Ernst.

»Herr Thurner ... morgen heuert meine Schwester! Und mein Vater muß doch in Sorg sein! Bloß ein einziges Stündl, Herr Thurner, daß ich den Sprung zu meinem Vater thu und bei meiner Schwester Fest doch in der Kirch bin!«

Das grimmige Gesicht, das Herr Lenhard gezeigt, verwandelte sich in eine ratlos bekümmerte Miene. »Das thut mir leid, Bub! Und wenn ich das gewußt hätt ...« Er sprach den Satz nicht zu Ende. »Aber jetzt kann ich's nimmer anders machen. Ich müßt meine Bürgschaft brechen, die ich auf ritterliches Wort gegeben. Das könnt mich meinen Dienst als Pfleger kosten, vielleicht noch mehr.«

Juliander, mit bleichem Gesichte, schüttelte den Kopf. »Nein, Herr Thurner! Wie könnt ich dein Kind und dich in ein übel Ding bringen? Nach aller Güt, die ich erfahren hab! Nein, Herr, ums Leben nicht! ... Da muß es halt sein, wie es ist. Und wenn's mir gleich so viel hart wird, daß ich's nicht sagen kann. Denn mein Vater hat mich lieb, und meiner Schwester wird's ein Steinl aus ihrem schönen Glück reißen, wenn ich fehl in der Kirch. Aber jetzt geht's nimmer anders. Da ist meine Hand, Herr Thurner ... ich thu den Schwur. Sterben soll ich, eh daß ich ohne Verlaub einen Schritt aus deiner Mauer thu.«

Zögernd faßte Herr Lenhard die Hand des Burschen. Doch als er sie hatte, umschloß er sie mit kräftigem Druck und sagte: »Bist mir lieb gewesen wie eine Sach, die Wert hat ... jetzt bist mir lieb geworden als Mensch! Und morgen schick ich Botschaft an deinen Vater, daß er keine Sorg um dich haben soll. Wo muß ich hinschicken?«

»Ins Wiesengütl.«

Herr Lenhard rief den Knecht, der in der Stube wartete, und befahl ihm: »Führ den Buben hinüber zur Gastkammer im Wehrhaus! Alles soll er haben, was er will. Und in der Burg hat er freien Paß. Meine Leut sollen sich gut mit ihm stellen, denn der Bub ist mir wert. Und morgen früh, sobald du Zeit hast, gehst hinüber ins Wiesengütl und sagst, daß der Juliander bei mir ist, und wenn sein Vater kommen mag, so kann er mit seinem Buben einen Krug Wein trinken. Hast verstanden?«

»Wohl, Herr!«

»So geht miteinander! ... Gut Nacht, Bub!« In seinem lustigen Nachtgewande sprang der Thurner aus dem Bett, ging hinter den beiden durch die Stube und legte lachend die Hand auf Julianders Schulter. »Und morgen, daß dir die Zeit nicht zu lang wird, fangen wir mit einander unsere Schul an, gelt!« Als Herr Lenhard an der Hausthür den Riegel vorgeschoben hatte und wieder in seiner Kammer war, zog er beim Schein der Kerze das Hemd über die linke Schulter herunter. Mit verdrehtem Hals und schielenden Augen betrachtete er das rot und blau gedunsene Mal und lachte dazu, als hätte er schönere Farben noch nie gesehen. » Cospetto! Was für einen Streich muß der Bub erst thun, wenn ich ihm den kunstgemäßen Schwung und Ausfall beibring!« Er holte aus dem Medikamentenschrein die Balsambüchse und begann unter schnaubenden Atemzügen die geschwollene Schulter zu salben und zu reiben. Dann blies er die Kerze aus und fiel mit schwerem Plumps ins Bett. Aber Stunde um Stunde verging, und dem Thurner wollte der Schlaf nicht kommen. So oft er sich von einer Seite auf die andere wälzte, brummte er einen welschen Fluch in den Bart. Endlich wurde er still, und nach einer Weile begann er zu schnarchen. Kaum aber war das Sägewerk in Gang geraten, da weckte den Thurner das Gebimmel einer Glocke im Hausflur. Während er im Finstern die Augen rieb, konnte er vom Thor das Kettengerassel und vom Flur herein die ungemütliche Stimme der Frau Resi hören. Er machte Licht und guckte nach der Kastenuhr. Es war drei Uhr Morgens. » Maledetto! Eine Nacht, wie ein Freitag im Fegfeuer.«

Mit dem Salzburger Reiter, der auf dem Rückweg das Grenzthor passierte, war auch der Bote zurückgekommen, den Herr Lenhard an den Propst gesandt hatte. Der brachte dem Thurner einen gesiegelten Brief in die Kammer. Und was Herr Lenhard da zu lesen bekam, das machte ihn ernst. Er wurde angewiesen, seiner Hochfürstlichen Gnaden und Eminenz, dem Herrn Erzbischof von Salzburg, mit einbrechendem Tage freien Durchzug für fünfzig Rosse und ein Fähnlein von hundert Spießen zu gewähren. »Denn wir haben in Sach der freventlichen und mutwilligen That, so von bösen Buben wider unsere Verträg und heiliges Recht in deiner Pflegschaft zu Schellenberg begangen, und derentwegen wir uns vor dem hochwürdigsten Fürsten zu Salzburg geziementlich exkursiert haben, seiner Hochfürstlichen Gnaden das Malefizrecht in nachbarlicher Freundschaft zugestanden und Hochselben ermächtigt, den Rottierern und mutwilligen Leuten nachzutrachten und dieselben zu gebührender Straf zu bringen, damit mehrer Unrat und Nachtheil verhütet und Ruh und Gehorsam erhalten werden. Es bedeucht uns gut, daß du für des hochwürdigsten Fürsten Leut auf Trunk und Zehrung nach Gebühr und Vermögen denken, dich selbst aber jeder Mithilf und Thäding in so widerwärtiger Sach enthalten mögest, doch als aus dir selbst, und nicht aus unserm Befehl, oder als ob wir darum wüßten. Thu in dem allem guten Fleiß. Wir setzen in solcher und anderer Sach unser gnädig Vertrauen in dein eigen und gut Bedünken. Datum in unserem Stift zu Berchtesgaden am Mittich vor St. Kathrein, anno domini im vierundzwanzigsten, in der ersten Stund des Morgens.« Herr Lenhard las. Und nickte sorgenvoll vor sich hin und kraute sich hinter den Ohren. »Das ist eine dreckige Sach, das! Wenn ich da nicht fürsichtig bin, so kriegt mich der Hochfürstliche beim Wickel!« Er sah den Knecht an und fragte: »Hast du mit dem Reiter geredet? Weiß er, wann die Salzburger anrucken?«

»Zeitig am Tag. Sie stehen schon wegfertig, bis er heimkommt. Sein Herr, hat er gesagt, der wär in einer Wut gewesen, daß man ihn von der Schlafstub in seiner hohen Burg herunter hat schreien hören bis in die Ställ.«

»Geh! Und weck alle Leut! Ich komm gleich.«

Als sich Herr Lenhard angekleidet hatte und in den Hof trat, brannte schon ein Pfannenfeuer, und die Leute waren versammelt. Mit einem welschen Kraftwort begann er die Anrede, in der er seine Knechte eindringlich ermahnte, sich mit den Salzburgischen in keinen Streit und Wortwechsel einzulassen, in allen Aeußerungen vorsichtig zu sein und auch zu bösem Spiel noch gute Miene zu machen. »Wenn der Wolf springt, muß sich das Häslein ducken.« Dann befahl er ihnen, vor dem Burgthor draußen eine große Zehrbude zu errichten.

Die Knechte machten sich an die Arbeit, und Juliander kam auf den Thurner zugegangen. »Herr? Kann ich nicht mitschaffen?«

»Nein! Aber einen Gefallen kannst mir thun. Geh wieder hinunter in den Thurm, bis die Salzburgischen fort sind. Der Teufel mag wissen, wie das Ding heut ausgeht, und da ist mir's lieber, du bist hinter der eisernen Thür.«

»Gut, so geh ich halt.«

»Laß dir vom Lorenz die Schlüssel geben und behalt sie gleich. Sperr von innen zu und thu nicht auf, eh du nicht meine Stimm hörst.« Bei aller Sorge, die den Thurner erfüllte, sah er doch mit Lachen diesem ›Gefangenen‹ nach, der sich mit eigener Hand hinter die eiserne Thür sperrte. Und es dauerte nicht lange, so glomm in der vergitterten Thurmluke der rote Schein wieder auf – Juliander hatte in der Glutpfanne die Kohlen angeblasen, die noch nicht erloschen waren.

Während ein Theil der Knechte die zur Bude nötigen Bretter und Zeltblachen vor das Thor schleppte, gab Herr Lenhard dem Rottmann der Burgleute und dem Thorwart Auftrag, die Handrohre und Hakenbüchsen in Stand zu setzen, alles Wehrzeug bereit zu stellen und die Lederdecken von den beiden Mauerschlangen zu nehmen, die auf der Thorbastei ihren Platz hatten. »Man kann nicht wissen, ob der Igel nicht seine Borsten spreizen muß.« Das hatte er kaum gesagt, als er den Knechten zublinzelte, daß sie schweigen sollten. Denn beim hellen Schein des Pfannenfeuers sah er Morella aus der Hausthür treten. Sie war gekleidet, als wär' es schon Tag geworden, trug ein Gewand aus braunem Hausloden, ihr Käpplein mit der Feder auf dem Haar und den Mantel um die Schultern.

»Räpplein!« rief ihr der Vater lachend entgegen. »Warum bist du schon auf? Ich mein', du hättest schlafen können, seit ich meine Seel so weiß gewaschen?«

»Ich hab auch geschlafen,« sagte sie mit etwas gemachter Heiterkeit, unter der sich eine Sorge zu verstecken schien, »aber das ist ja ein Lärm in der Nacht, daß ein Murmelthier aus dem Winterschlaf erwachen müßt. Was ist denn los?«

»Nichts, Räpplein! Ein Durchzug von Kriegsleuten kommt, und da muß ich für Zehrung sorgen.«

»Kriegsleut? Es ist doch Frieden im Land?«

»Der Salzburger tauscht auf einer Burg im Pinzgau die Besatzung.« Herr Lenhard tätschelte seinem Kind die Wange. »Aber weil du schon auf bist, kannst du der Resi helfen ... Wein muß aus dem Keller geschafft werden, Käs und Rauchfleisch, Brot und gesülztes Wildpret. Nimm dein Buch, Räpplein, und schreib auf, was die Knecht zum Thor liefern.«

Suchend glitten ihre Augen über den Hof. Dann nickte sie schweigend und kehrte ins Haus zurück.

Mit Lärm und in Eile ging die Arbeit vorwärts. Drei Weinfässer wurden zum Thor gerollt, und auf Tragbahren schleppte man die Zehrung aus den Vorratskammern. Bei diesem Hasten und Rennen der Leute erwischte Herr Lenhard die Frau Resi beim Aermel und zog sie um die Hausecke in den dunklen Schatten der Mauer. »Resi, du bist eine verständige Frau ...«

»Das hör ich nicht oft von euch, Herr Thurner!« lautete die bissige Antwort.

»Man darf die Wahrheit nicht allweil sagen. Sonst verliert sie an Wert. Aber jetzt paß mir auf, Resi! Heut ist ein Tag, an dem es widerwärtige Sachen geben könnt. Da braucht das Räpplein nichts wissen davon. Drum thu mir den Gefallen und mach das Mädel mit Arbeit müd. Und eh der Tag kommt, red ihr ein, sie hätt sich verkühlt. Schau, daß du sie ins Bett bringst und koch ihr vom stärksten Wein einen Schlaftrunk. Je flinker das Mädel die Augen zuthut, um so lieber ist mir's. Hast verstanden, Resi?«

Frau Resi, der die Angst an den Hals gefahren, schüttelte den Kopf, daß die mit Blei beschwerten Zipfel ihres weißen Haartuches klunkerten.

»Dann bist halt das verständige Weibsbild nicht, für das ich dich gehalten hab.« Und mit einem welschen Kraftwort ging Herr Lenhard davon.

Doch die Eitelkeit der Frau Resi war größer als ihre Angst. Drum wollte sie um jeden Preis beweisen, wie verständig sie wäre – und als um die sechste Morgenstunde der Tag zu grauen anfing, lag Morella unter dem weißen Himmeldach ihres Bettes, von Schlaf befallen, die Wangen brennend von der Wirkung des heißen Würzweins, den ihr Frau Resi unter Schelten und gütlichem Zureden eingegossen hatte. Daß Morella von dem starken Salz- und Pfeffergeruch, der die Fleischkammer füllte, ein paarmal hatte nießen müssen, das hatte mitgeholfen, um den Verstand der Frau Resi an den Tag und das widerspenstige Räpplein ins Bett zu bringen.

Das war ein tiefer, bleierner Schlaf. Sonst hätte Morella erwachen müssen von dem Lärm, den der Morgen brachte. Als es heller Tag wurde, kamen die fünfzig Reiter angetrabt, und ein wüster Spektakel erhob sich um die Zehrbude, die vor dem Burgthor neben der Straße aufgeschlagen war. Zugleich mit den Reitern, in einer von Maulthieren getragenen Sänfte, war der Salzburger Stadtrichter Hans Gold gekommen, ein kleiner, hagerer Graukopf, dem durch dreißig Jahre der Anblick gemarterter Menschen und rinnenden Blutes die Augen hart und kalt gemacht und die Züge versteint hatte.

Herr Lenhard lud ihn zum Imbiß in die Stube. Und da bewies der alte Landsknechtführer, daß er in so mancher gefahrvollen Stunde seines Kriegslebens auch gelernt hatte, den Diplomaten zu spielen. Mit so übermäßigem Eifer bot er seine guten Dienste zur ›geziemlichen Büßung der mutwilligen Buben‹ an, daß der Stadtrichter mißtrauisch wurde, sich auf das unbeschränkte Malefizrecht seines Hochwürdigsten Herrn berief und sich jede Einmischung in sein Amt mit trockener Entschiedenheit verbat. Das wollte der Thurner nach dem Auftrag seines Herrn erreichen, und um das Mißtrauen des Richters noch zu bestärken und dabei auch seiner ehrlichen Meinung Ausdruck zu geben, wagte er ein freundliches Wort der Fürsprache für die ›dummen Buben‹, die in ihrer Narretei und vermutlich ›vom Wein gekitzelt‹ gar nicht gewußt hätten, wie ungebührlich sie wider einen Strafbefehl des Hochwürdigsten Fürsten gehandelt hätten. »Man soll ihnen die Bank schmieren,« meinte Herr Lenhard, »und soll ihnen ein gesalzenes Pflaster auf ihren dicken Mutwillen streichen.«

Doch unter Hinweis auf die strengen Artikel des Salzburger Rechtes bewies ihm Hans Gold den schweren Ernst dieser That, die von Lutherischer Verseuchung des Schellenberger Volkes zeuge – und der Schreck eines Mannes, der den Menschen gut ist, starrte aus den Augen des Thurners, als der Stadtrichter die Forderungen seines Herren nannte: zur Deckung aller Unkosten ein Bußgeld von drei Gulden auf jeden Herd zu Schellenberg, das Gefängnis für alle, die durch eines Zeugen Wort der Mitschuld an der That verdächtig waren, und für die Rädelsführer das rote Gericht. Herr Lenhard wollte sprechen – doch er schwieg und griff an seinen Hals, und seine Stirn mit den weißen Narben glühte, als wäre ihm schwerer Wein zu Kopf gestiegen.

Als sich Hans Gold vom Tisch erhob, sagte er mit feinem Lächeln: »Herr Thurner, Ihr möget ein tüchtiger Kriegsmann sein, aber zum Richter hättet Ihr nicht getaugt. In Euch ist falsches Mitleid. Das kann nicht scheiden, was Recht und Unrecht ist.«

Herr Lenhard, als sich die Thür hinter dem Richter geschlossen hatte, stammelte vor sich hin: »Gott gnad dem armen Dörfl!« Mit seinem Erbarmen raufte sich noch die Sorge: »Geht's über mich auch noch los? Wegen des Buben?« Doch weil Hans Gold von diesem Handel mit keinem Wort gesprochen hatte, hoffte der Thurner, daß die Knechte sein Zeugnis gefürchtet und geschwiegen hätten.

Vor dem Burgthor wuchs der Lärm. Um dem Fähnlein der hundert Spieße, die mit Pfeifen und Trommeln durch die Straßenhalle gezogen kamen, vor der Zehrbude Platz zu machen, saßen die Reiter auf und ritten hinter der Sänfte des Richters dem Dorfe zu. Auf dem Hügel bei der Brücke machten sie Halt. Und Hans Gold schickte fünf Reiter ins Dorf, um den Bürgermeister und die zehn Dorfältesten zu holen. Das Gewieher der Rosse, die klirrenden Waffen, das von der Burghut hertönende Geschrei der hundert Knechte, die sich vor der Zehrbude balgten – das machte einen Lärm, der bis weit hinein in die Gasse klang und die erschrockenen Leute aus den Häusern rief.

Auch hinauf zum Wiesengütl drang ein verschwommener Hall dieses Lärms. Vor der offenen Thür der Herdstube – im Schnee, der vom Frost des Morgens glitzerte – standen Witting und Josef, schon zum Kirchgang gekleidet, in ihrem besten Gewand – Josef mit einem Kränzlein aus gemachten Blumen um den rechten Arm. Sie hörten den fernen Lärm, doch sie konnten nicht sehen, was es gab, weil der Hang den Blick in das Thal verdeckte. Auch waren sie gar nicht aus dem Haus getreten, weil der Lärm sie lockte – nur weil sie nach Juliander ausschauen wollten, der noch immer nicht kam.

»Was muß denn da sein?« fragte der Alte mit halberloschener Stimme. »Was muß denn da sein?«

»Thu dich nicht sorgen, Vater, der Bub kommt schon!« erwiderte Josef. Ihn kümmerte der Lärm dort unten nicht, er dachte nur an Juliander und hatte auch die Frage des Vaters nicht anders verstanden. »Wirst sehen, er kommt mit den Etzmüllerischen und mit der Meingoztochter. Die sind doch auch noch nicht da. Geh, komm herein zum Lenli! Das Schauen hilft uns nichts. Jetzt müssen wir halt warten. Ist ja noch ein halbes Stündl Zeit!«

Sie traten in die Stube. Neben dem Herd stand Maralen in ihrem bescheidenen Sonntagskleid, mit einer weißen Spitzenschürze zum Zeichen ihrer Brautschaft, das Kränzlein um die Stirn, die Flitterkrone im locker gezopften Haar, dessen Braun im Schein des Feuers wie rotes Kupfer glänzte. In ihrer zitternden Hand umklammerte sie die Zitrone mit dem in die Frucht gesteckten Rosmarinzweig – für das Volk ein Sinnbild der Liebe, die ewig aus allen Bitternissen des Lebens grünt.

In Erregung glühten ihre Wangen, als sie fragte: »Kommt der Bub?«

Der Alte schüttelte den Kopf. »Noch allweil nicht.«

Schweigend standen sie um den Herd und warteten. Da hörten sie Schritte, und ein Schatten fiel über die Fensterluke. »Der Julei!« stammelte Maralen. Aber Josef hatte die schwarze Knappentracht gesehen. »Das ist der Bramberger!« Doch als er die Stubenthür öffnete, stand ein anderer vor der Schwelle – ein junger Knappe mit bleichem Gesicht. »Jesus Maria! Was ist denn?« Mit scheinbarer Ruhe und freundlich grüßend trat der Knappe in die Stube. Er reichte der Braut mit einem ›Gutwunsch‹ die Hand und sagte: der Bramberger hätte ihn geschickt; der ließe das Bräutlein schön grüßen und weil er selber nicht kommen könne –

»Was ist mit dem Toni?« Auch Josef war bleich geworden. »Was ist denn mit ihm?«

»Der Salzmeister hat den Toni nicht freigegeben von der Schicht, weil er gestern auf den Abend nimmer einfahren hat können. Und drum hat er halt mich geschickt, daß mich dein Bräutl gelten laßt als Führer.«

»Vergeltsgott für deinen Liebdienst!« sagte Maralen und reichte dem jungen Knappen die Hand. »Bist mir recht und gut. Aber daß der Toni nicht kommen kann, ist mir arg. Weil er dem Josef so ein guter Gesell ist.« Das Wasser schwamm ihr in den Augen, und ihre Stimme zitterte, obwohl sie zu lächeln versuchte. »Das ist ein Mittwoch heut, als ob's ein Freitag wär.« Wieder hörte man Schritte vor dem Haus, dazu ein heiteres Lachen und Schwatzen. Das war der Etzmüller mit seinem Weib und der Tochter des Meingoz. Jetzt wären sie alle beisammen gewesen – nur Juliander fehlte noch. Und der Etzmüller wußte nichts von ihm. Der hatte mit seinem Weib und dem Mädel schon am Abend die Gern verlassen und hatte bei einem Schellenberger Bauern übernachtet, mit dem er verwandt war; und darum waren die drei vom Berghang heruntergekommen, nicht von der Straße herauf. »Freilich,« meinte Witting, »da wird halt der Bub in der Früh vom Etzmüller zum Meingoz gelaufen sein, wird nicht gewußt haben, was los ist, und hat sich versäumt.«

Die Müllerin und das Mädel schwatzten in ihrem Hochzeitsvergnügen, daß vor ihrem lustigen Mundwerk ein Wort der Sorge gar nimmer aufkam. Als man die Kirchthurmglocke das letzte Viertel vor der achten Stunde schlagen hörte, nahm der alte Witting seine Kappe. »Wir müssen gehen, es ist Zeit! Leicht hat der Bub die Abred falsch verstanden und wartet in der Kirch.« Sie verließen das Haus. Maralen sperrte die Thür der Herdstube und schob den Schlüssel in die Tasche. Voran der Vater, dann der Brautführer mit der Braut, die Tochter des Meingoz mit dem Bräutigam, und zuletzt der Etzmüller mit seinem Weib, so schritten sie in stillem Zug über den verschneiten Weg hinaus. Und während sie auf der einen Seite des Hanges hinunterstiegen gegen das Dorf, kam auf der anderen Seite, von der Burghut her, jener Knecht heraufgestiegen, dem Herr Lenhard in der Nacht den Auftrag gegeben, zum Wiesengütl zu laufen, sobald er Zeit hätte. Es hatte im Trubel dieses Morgens lang gedauert, bis der Knecht für diesen Weg die Zeit gefunden. Jetzt stand er vor der Herdstube, pochte an die Thüre, rief und rief – –

Aber die das Haus verlassen hatten, um dem Glück entgegen zu wandern, konnten ihn nicht mehr hören, sie hatten die Straße schon erreicht. Und da sahen sie über der Brücke drüben die Reiter auf dem Hügel und sahen das Fähnlein der hundert Spieße, das mit Pfeifen und Trommeln von der Burghut die Straße einher rückte. »Schau nur,« sagte der Etzmüller lachend, »da giebt's zu eurer Hochzeit eine lustige Musik! Und kostet nichts!«

Maralen hielt die Augen zu Boden gesenkt, sie sah und hörte nicht. Josef hatte nur flüchtig aufgeschaut und hing schon wieder mit glänzenden Augen an der Braut, die vor ihm ging. Der alte Witting guckte bei jedem Schritt immer aus, ob der Bub nicht käme – und nur der junge Knappe, in dessen Gesicht kein Tropfen Blut mehr war, verwandte keinen Blick seiner angstvollen Augen von dem Hügel, auf dem die Reiter hielten.

Als der Brautzug durch die lange Gasse hinaufging, standen unter allen Thüren die Leute. Die Etzmüllerin stieß ihren Mann mit dem Ellbogen an. »Unser Zug hebt Ehr auf! Guck nur, wie die Leut schauen!«

In dem Dunst und Rauch, der vom Dach der Pfannstätte niederqualmte und den Dorfplatz überschleierte wie herbstlicher Nebel, sah man bei der großen Linde fünf Reiter und vor ihnen bejahrte Männer aus dem Dorf, die in Erregung sprachen. Wirr und unverständlich klangen ihre Stimmen durcheinander.

Unter dem Thor des Kirchleins stand der Meßner. Als er den Brautzug kommen sah, verschwand er, und gleich darauf begann eine Glocke zu läuten. Es war eine Glocke mit dünnem und klagendem Ton. »Die Schellenberger könnten für Festzeiten auch ein schöners Geläut schaffen,« sagte die Müllerin zu ihrem Mann, »das Glöckl thut ja, daß man ans Armesünderglöckl von Salzburg denken muß.«

Der Brautzug trat in die Kirche. Und da war es nicht wie sonst bei einer Hochzeit, bei der die Neugier alle Bänke zu füllen pflegt. Nur wenige Leute standen in den Betstühlen, Kinder und junge Dirnen, alte Frauen und ein paar Salzknappen, welche Freischicht hatten.

»Jesus Maria!« stotterte Witting in Sorge, als er die zwanzig fremden Gesichter sah, und nur das eine nicht, das er suchte.

Jetzt zum erstenmal, seit sie die Herdstube ihres Lehens verlassen hatte, hob Maralen die Augen. »Vater,« fragte sie flüsternd, »ist er da, der Bub?« Die Klingel des Ministranten schrillte bei der Thüre der Sakristei, und der Priester im Meßgewand und mit dem Kelche ging zum Altar. Der Meßner, der aus der Glockenstube gelaufen kam, machte dem Brautpaar stumme Zeichen, daß es vorwärts gehen sollte, und deutete nach dem kleinen Betstuhl vor den Stufen des Altars. Doch Maralen zögerte noch immer. »Vater ...«

»Ja, Lenli,« nickte der Alte, »ja, der kommt schon, weißt! Geh nur, Kindl ... geh nur du in dein Glück!« Trotz aller Sorge, die in ihm zitterte, hatte er für Maralen doch ein Lächeln. Und ein Blick der Liebe, das war sein Segen, den er seinem Kinde mitgab in das Glück.

Der Brautführer und die Brautjungfer geleiteten die Verlobten zum Altar und blieben neben dem Schemel stehen, auf welchem Maralen und Josef knieten. Die stille Messe begann. Doch Stille war nur in der Kirche – von draußen klang verworren ein Lärm, als hätte auf dem Dorfplatz zu Schellenberg ein Jahrmarkt begonnen.

Auf ein Zeichen des Meßners erhoben sich Josef und Maralen zum Opfergang. Hand in Hand umschritten sie den Altar und legten den Preis für das heilige Sakrament, das sie empfangen sollten, auf einen zinnernen Teller, der neben dem Meßbuch stand. Als sie wieder zum Betstuhl gingen, warf der Geistliche, während er mit ausgebreiteten Armen sein Latein vor dem Kelche murmelte, einen Blick nach dem Teller hin.

Immer lauter wuchs der Lärm vor der Kirche draußen. Der junge Knappe, der für den Bramberger gekommen, stand mit leichenblassem Gesicht vor dem Altar; der alte Witting suchte mit verstörtem Blick, ob nicht einer durch das Kirchthor käme; die Müllerin machte scheue Augen und begann mit ihrem Mann zu flüstern; der Meßner ging in die Sakristei, und ein Knappe, der im letzten Betstuhl kniete, erhob sich und schlich aus der Kirche. Nur Maralen und Josef schienen nicht zu hören, nicht zu sehen. In der heißen und dankbaren Andacht ihres Glückes knieten sie und beteten und harrten dem seligen Augenblick entgegen, der sie vor Gott und Menschen vereinen sollte für ein Leben in Treu und Freude.

Die Messe war zu Ende. Wartend stand der Geistliche vor dem bedeckten Kelch, er wurde ungeduldig, und weil der Meßner noch immer nicht kommen wollte, zog er mit eigenen Händen das Meßkleid über den Kopf und legte die weiße Stola um den Hals. Im Chorhemd trat er vor die Verlobten hin und segnete ihren Bund. Mit ruhigen Stimmen, ihres Glückes sicher, sprachen sie das Ja – und lächelnd steckte eins dem andern das zinnerne Ringlein an den Finger. Als der Priester ihre verschlungenen Hände mit der Stola umwand und die Worte des Segens murmelte, sahen sie einander mit glänzenden Augen an und atmeten auf. Nun war ihr Glück gefestet und geborgen.

Da stürzte der Meßner aus der Sakristei. »Hochwürden, ein schiech Gericht ist los! Der Salzburger Richter steht vor der Sakristeithür ... ihr sollet kommen, gleich auf der Stell!« Der Geistliche erschrak. Er kümmerte sich nicht mehr um das junge Paar, verschluckte die letzten Worte des Segens, raffte mit flinkem Griff die paar Münzen vom zinnernen Teller, und des Kelches vergessend eilte er davon und verschwand mit dem Meßner in der Sakristei. Ein Schwatzen und Stammeln begann in der Kirche, der alte Witting eilte zum Altar – doch Maralen und Josef schienen nicht zu fassen, was sie sahen. Nicht erschrocken, nur verwundert blickten sie auf. Da hörte man eine kreischende Mädchenstimme, die sich dem Kirchthor näherte – »Margaret! Margaret!« – jetzt stand das Mädchen in der Kirche, mit verzweifeltem Geschrei: »Margaret! Margaret!«

In einem der Betstühle kreischte eine blonde Dirn: »Um Christi Lieb! Resli? Was ist denn?«

»Den Vater ... Jesus Maria, die Salzburger schleppen den Vater davon!«

Nicht nur die blonde Dirn, auch all die anderen Leute eilten mit Geschrei dem Kirchthor zu. »Josef,« stammelte der junge Knappe ganz verstört, »schau, daß du fort kommst, Josef! Der Toni hat uns elend gemacht, uns alle miteinander!« Er schlug ein Kreuz über die Stirne, rannte durch die Kirche und verschwand in der Glockenstube, als schiene ihm der Weg durch das Kirchthor nicht mehr sicher. Maralen stand mit erblaßten Wangen und umklammerte zitternd den Arm ihres Mannes. »Josef ...«

»Sei gut, Lenli!« tröstete er sie mit ruhigem Wort. »Wir haben unser Glück! Soll sein da draußen, was mag! Wer schuldlos ist, der muß nicht zittern.« Er schlang den Arm um seine junge Frau. »Komm, Lenli, wir gehen heim!« Trotz aller Ruhe, die er zeigte, war sein Gesicht so weiß wie Kalk.

Sie wollten gehen. Aber nun standen sie wieder und sahen ratlos den Vater an. Dem Alten schien die Sprache erloschen – lautlos bewegte er die Lippen. »Vater? Um Herrgottswillen, was ist denn?« Schon war die Kirche geleert – der Etzmüller und sein Weib, die Meingoztochter, sie alle waren den anderen nachgerannt. Nur diese drei Menschen noch in dem heiligen Raum. Und da brachte es der Alte mit einem würgenden Laut aus der Kehle: »Mein Bub ... der Julei ...«

»Komm, Vater!« Mit der einen Hand faßte Josef den Alten, mit der anderen sein junges Weib am Arm und zog sie dem Kirchthor zu. »Den Buben, den müssen wir suchen jetzt!«

Als sie in die Thorhalle traten, hörten sie vom Dorfplatz das jammernde Geschrei von Weibern, sahen einen graubärtigen Knappen mit der Hast eines Verzweifelten über den Kirchhof rennen, drei Waffenknechte hinter ihm her – und in dem grauen Dunst des Platzes ging es durcheinander wie ein irrsinniges Schattenspiel von huschenden Gestalten – und überall Geschrei und Jammer.

Ein Haufen Spießknechte, mit dem Stadtrichter Hans Gold an der Spitze, trat den drei Menschen vor dem Kirchthor entgegen – und ein mageres Bäuerlein mit aschfahlem Gesicht und in mürbem Lodenmantel, an dem ihn einer der Knechte gefaßt hielt, deutete auf Josef und schrie: »Da ist er! Der hat ihm den Wein zu trinken gegeben, daß er zu Kräften kommen ist! Der mit dem Kränzel am Arm, das ist er, der Stöckl-Josef! Jetzt hab ich's gesagt, jetzt lasset mich aus!« Bei diesen kreischenden Worten riß er an seinem Mantel – es gelang ihm, sich frei zu machen – und keuchend sprang er über die Kirchhofmauer und verschwand. Zwei Knechte sprangen ihm nach, während der Stadtrichter mit seinem Stab auf Josef deutete: »Den Schelm dort in Ketten gelegt! Und fort mit ihm!« Der ganze Haufen der Knechte stürzte sich auf Josef. Mit ersticktem Aufschrei klammerte Maralen die Arme um den Hals ihres Mannes. Sie wurde zurückgestoßen, daß sie gegen die Kirchenmauer taumelte und das Flitterkrönlein verlor. »Herr,« schrie Josef dem Richter zu, »was thut ihr Übles an mir? Ich bin ein schuldloser Mensch!« Da waren ihm die Hände schon gefesselt, und die Knechte rissen ihn mit sich fort, dem Dorfplatz zu.

Witting hatte sich vor Hans Gold auf die Kniee geworfen und mit zuckenden Händen in die seidene Schaube des Richters gegriffen. »Um Christi Lieb, so lasset doch meinem Kindl sein Glück ...« Einer der Knechte schlug dem Alten mit dem Hellebardenschaft die Hände nieder, und der Richter trat in den Schutz des bewaffneten Haufens, der den Gefesselten davonführte. Mit einem Fluch auf den bleichen Lippen raffte sich Witting auf, seine blutig geschlagene Hand griff nach dem Messer im Gürtel. Aber da sah er sein Kind und vergaß seines Zornes. »Lenli ...« Bewegungslos, als wäre in ihrem Körper alles Leben erloschen, stand Maralen an die Kirchenmauer gelehnt, das bleiche Gesicht entstellt, den starren Blick einer Irrsinnigen in den aufgerissenen Augen. Erst als der Vater ihre Hand umklammerte, kam Leben in ihre Glieder. Ein Laut wie der Schrei eines wilden Thieres gellte von ihren Lippen, während sie die Arme streckte, als könnte sie noch halten, was ihr genommen wurde. In ihrem blinden Jammer stieß sie den Vater von sich, der zu ihr reden wollte, und rannte schreiend dem Haufen Knechte nach. Unter heiserem Gestammel holte sie der Vater ein und brauchte all seine Kraft, um sie festzuhalten, um die Verzweifelte zu hindern, daß sie die Knechte nicht anfiel und mit Fäusten auf sie losschlug. Endlich hörte sie auf ihn und schien zu verstehen, daß ihr keine andere Hilfe blieb, als ein Schrei um Gnade, ein Betteln um Erbarmen.

In dem grauen Dunst des Platzes saß Hans Gold vor dem Leuthaus auf einem Sessel, den man aus der Schänkstube für ihn geholt hatte. Ein Ring von Reisigen war um ihn her, die mit den Spießschäften die schreienden Weiber und Mädchen von ihm abzuwehren suchten, von denen jedes um Gnade für einen Vater, einen Sohn, oder Bruder zu flehen hatte. Der laute Jammer all dieser Vielen verschlang, was Maralen unter Schluchzen dem Richter zuschrie und was ihr Vater vor den Knechten stammelte, bald in heißem Zorn, den er mühsam bezwang, bald wieder mit demütiger Bitte.

Bei der Linde hatten die Reiter, in der einen Hand die Zügel und in der andern das blanke Eisen, einen Kreis gebildet, in den jeder Gefangene geführt wurde, den die Waffenknechte brachten. Es waren schon an die zwanzig, die man gefesselt hatte, unter ihnen der graubärtige Sachse, den sie hinter der Kirche gefangen, der Bramberger, den sie aus dem Salzschacht heraufgeholt, und jener Bauer im Lodenmantel. Den hatten sie mit Josef, an dem er zum Verräter geworden, Arm gegen Arm zusammen geknebelt. Dem Bramberger tropfte das Blut von den Händen, man hatte ihm die Daumschrauben angelegt, um ein Geständnis zu erpressen, wohin er in der Nacht den Bruder Matthäus gebracht hätte. »Ueber die Berg hinüber nach Hallein, dort hab ich ihm gute Fahrt gewunschen und bin wieder heim zur Schicht.« Das hatte er ihnen gesagt, noch lachend in seinen Schmerzen – und weiter hatte die Marter kein Wort aus ihm herausgeholt.

Wurde dem Richter des Jammers zu viel? Oder geriet er in Sorge über die Haltung der Leute, die sich, an die Dreihundert, mit Geschrei auf dem Platze gesammelt hatten, und deren Klagen sich in Verwünschungen und Zorn zu verwandeln begannen? Plötzlich erhob er sich und gab dem Hauptmann der Spießknechte den Befehl: ein Theil der Reisigen sollte alle Häuser durchsuchen und den Fluchtweg des Matthäus nach Hallein verfolgen, der andere Theil der Knechte sollte in Schellenberg bleiben, bis der letzte Gulden des Bußgeldes eingetrieben wäre. »Die Schelme an die Rosse! Und fort!« Hans Gold bestieg seine Sänfte, die er zu seinem Schutz von zwanzig Reitern umgeben ließ. Die Gefangenen wurden mit Stricken an die Sattelgurten der Pferde gebunden, und nun ging es die lange Gasse hinunter in scharfem Trab. Wollten die Gefesselten nicht stürzen und von den Rossen geschleift werden, so mußten sie springen, daß ihnen der Atem verging. Und hinter dem rasselnden Reitertrosse rannten die schreienden Leute her, die einen in ihrem Jammer noch immer um Gnade bettelnd, die anderen in ratlosem Zorn, Verzweiflung in den Augen und Flüche auf den Lippen.

Immer weiter wurde der Abstand zwischen den Reitern und dem jammernden Menschenhauf, der ihnen folgte.

Bei der Achenbrücke schlang der alte Witting in dem wirren Gedräng die Arme um seine Tochter. Mit allem Rest der erschöpften Kräfte hielt er sie fest und stammelte: »Um Hergottswillen, so schau doch, Kindl, das Klagen und Rennen hilft uns nimmer! Wir müssen Beistand suchen, müssen zu unserem Herren ... das ist Gewalt, die ein Fremder an berchtesgadnischem Volk verübt, da muß uns der Propst seinen Beistand geben!« Doch Maralen schrie und schluchzte, streckte die Hände hinter den Reitern her und suchte sich aus den Armen ihres Vaters zu winden. Aber als die Reiter mit den Gefangenen hinter dem Hügel verschwunden waren, begann sie auf seine Worte zu hören und klammerte sich im dumpfen Taumel ihres Schmerzes an diese Hoffnung: »Zum Herren! Der muß uns Beistand geben!« Sie wandte sich gegen das Dorf zurück und begann zu laufen, daß ihr der Vater kaum zu folgen vermochte. Von all dem Jammer, an dem sie in der Dorfgasse vorüber eilte, sah und hörte sie nichts – sie sah nur die eigene Not, hörte nur das schreiende Weh im eigenen Herzen. So rannte sie und rannte, mit keuchender Brust, mit heißen Augen, die keine Thränen mehr hatten, mit verwüsteten Kleidern, im zerrauften Haar noch immer das Kränzlein mit den falschen Blumen.

Maralen und Witting waren nicht die einzigen, die in der Hoffnung auf Hilfe den Weg zum Propst von Berchtesgaden suchten. Und von allen, die da rannten, wollte einer den andern überholen, weil jeder dachte: Ich muß der erste beim Herren sein, dem ersten giebt er lieber!

Witting mit den erschöpften Kräften seines Alters blieb weit zurück. Schon auf halbem Wege hatte er sein Kind aus den Augen verloren.

Und Maralen wurde die erste, die das Thor des Stiftes erreichte. Atemlos und zitternd klammerte sie die Hand um den Arm eines Troßbuben, dem sie begegnete. »Der Herr? Um Christi Barmherzigkeit, wo ist der Propst?«

Herr Wolfgang von Liebenberg, der Propst von Berchtesgaden, war zur Gemsjagd nach dem Königssee geritten.

»Jesus Maria! Der Richter? Wo ist der Richter?« Und schluchzend wankte Maralen dem Rentamt zu und taumelte in die Thüre. Aus der Pflegerstube klang ihre jammernde Stimme durch das Fenster herunter auf den Kirchplatz, während andere, die sie mit jagendem Lauf überholt hatte, zum Thor des Stiftes kamen.

Der ganze Platz vor der Leutkirche war schon mit schreienden Menschen angefüllt, als Witting um die Mittagsstunde, zu Tod erschöpft, vor dem Kloster anlangte. Keuchend drängte er sich in den lärmenden Menschenhauf, und immer wieder schrie er wie mit dem schrillenden Laut eines Kindes: »Lenli! Lenli!« Jetzt hörte er ihre Stimme. Und das klang wie ein gellender Jubelschrei: »Vater!« Sie fanden sich im Gedräng. »Ich ... ich, Vater ... ich hab meinem Josef die Hilf erlaufen! Schau, Vater, da schau her!« Zwischen ihren zitternden Händen, wie man ein kostbares Kleinod umklammert, hielt sie dem Vater den gesiegelten Gnadenbrief entgegen, den ihr Jammer dort oben in der Pflegerstube erbettelt hatte. Dann barg sie den Brief an ihrer Brust und kreuzte die Arme darüber und weinte vor Freude, daß sie die Rettung des geliebten Mannes an ihrem Herzen tragen durfte.

Als die anderen von dem Briefe hörten, begann ein lärmender Sturm nach der Pflegerstube. Und Herr Pretschlaiffer, um die Jammernden zu beruhigen, ließ durch den Sekretarius einen Gnadenbrief nach dem anderen niederschreiben und versiegeln.

Die Frau des Rentmeisters, die der Lärm aus ihren Stuben heruntergerufen, hatte einen barmherzigen Gedanken. Sie ließ den Erschöpften Wein und Speisen reichen, und gegen den Willen ihres Mannes setzte sie es durch, daß drei flinke Maulthiere vor einen großen Leiterwagen gespannt wurden, um den ermüdeten Leuten den Weg nach Salzburg zu erleichtern. Dicht gedrängt, an die Zwanzig, saßen sie auf dem Wagen, alle, die einen Gnadenbrief bekommen. Und dann ging es mit rasselnder Eile die Straße ins Thal der Ache hinunter. Die Hoffnung, die sie an der Brust geborgen oder achtsam in den Händen trugen, hatte ihren Jammer still gemacht. Das gedrängte Sitzen, bei dem sich eines an den Arm des andern hängen mußte, und die holpernde Fahrt, bei der sie mit Schultern und Köpfen aneinander stießen, weckte sogar in manchen, die der Jammer nicht allzu hart geschüttelt hatte, ein heiteres Wort. Das trug dazu bei, um in den anderen die zitternde Hoffnung zu befestigen. Als sie zu Schellenberg durch die Gasse fuhren, schrieen sie es den Leuten zu, die vor den Thüren standen: »Alles wird gut! Wir haben gesiegelte Brief! Wir bringen die Gebüßten wieder heim.« Und daß sie von den anderen hörten, die Spießknechte wären schon in der Mittagsstunde wieder abgezogen, weil Herr Lenhard, um den Ärmsten zu helfen, das fehlende Bußgeld vorgeschossen hätte – das machte sie noch freudiger in ihrem hoffenden Glauben.

Unter allen, die auf dem Wagen saßen, hatte nur Maralen während der ganzen Fahrt keinen Laut gesprochen. An die Schulter des Vaters gelehnt, über dem wirren Haar das verschobene Kränzlein, hielt sie in träumendem Schweigen die Arme über der Brust gekreuzt, an der sie den rettenden Brief verborgen hatte. Als der Wagen an dem Hang vorüber fuhr, über den der Weg zum Wiesengütl hinaufführte, ging ein Lächeln über ihr entstelltes Gesicht, glitzernde Thränen rollten ihr auf die Lippen nieder, und sie sprach das erste Wort zu ihrem Vater: »Meinst, sie lassen ihn heut noch heim?«

»Freilich, Kindl! Wirst sehen! Der Brief ist gut, und der Josef ist ohne Schuld!«

Wie sie aufatmete! Und leise sagte sie: »Wenn ich nur einen wüßt, der Feuer machen thät in der Stub, daß der Josef gleich schön warm hätt, wenn ich ihn heimbring. Der wird wohl haben frieren müssen, heut! Weil er doch keinen Mantel hat, weißt!«

Während der Wagen über die Achenbrücke holperte, spähte Witting gegen den Hang hinauf. Er sah über den kahlen Baumkronen nur die klare Luft. Und dennoch sagte er: »Lenli, mir ist, als thät ein Rauch von deinem Lehen aufgehen. Allweil mein' ich, der Bub ist in der Stub und sitzt beim Feuer und wartet auf uns.«

»Jesus, der Bub!« Das fuhr ihr ganz erschrocken heraus, als wäre das seit dem Morgen der erste Gedanke an den Bruder. Und dann stammelte sie: »Aber ich hab doch den Schlüssel im Sack!«

»Der Julei hat schon einen Weg in die Stub gefunden! Wirst sehen! ... Bei den Gebüßten ist er nicht dabei gewesen, Gott Lob und Dank! ... Der hat sich halt versäumt in der Früh, und jetzt wird er warten auf uns und allweil warten ...« Witting atmete schwer und nickte dabei doch vor sich hin, wie zur Bekräftigung seines Glaubens.

Als der Wagen die Burghut erreichte, stand Herr Lenhard mit dem Wärtel in einer Mauerscharte der Thorbastei. In der Straßenhalle war das Fallgitter niedergelassen. Das sahen die Leute auf dem Wagen und schrieen: »Herr Thurner! Lasset uns durch! Wir haben gesiegelte Gnadenbrief, wir holen die Gebüßten heim!« Ächzend ging das Fallgitter in die Höhe, und der Wagen rasselte durch die Thorhalle. Herr Lenhard sah ihm nach mit finsterem Blick. Er that einen welschen Fluch und sagte zum Wärtel: »Gäher Jammer thut den Menschen weh. Aber Hoffnung, die getäuscht wird, thut noch weher! Corpo di Cane! Wär ich der Herrgott, ich thät einen Faustschlag auf die Welt herunter! Und thät am gröbsten dieselbigen treffen, die des Herrgotts Kittel tragen!« Er spuckte in seinem Zorn über die Mauer und verließ die Bastei.

Der Wagen rasselte und jagte. Den Maulthieren hing der Schaum wie Schnee an der Haut, und noch immer wurden sie getrieben. Gegen vier Uhr näherte sich der Wagen den Mauern der Stadt. Auf den ebenen Feldern zwischen Grödig und Salzburg lag kein Schnee mehr. Und das Land sah aus, als ging es nicht dem Winter entgegen, sondern dem Frühling. In dem engen Bergthal hatte schon der kalte Schatten des Abends gedämmert, doch hier im flachen Gefilde lag noch die helle Sonne des Nachmittags auf den Wiesen, alles zu Glanz vergoldend. »Schauet die Sonn an! So viel Sonn!« Das nahmen sie wie ein gutes Zeichen der Hoffnung, und alle auf dem Wagen wurden still, alle blickten sie der Stadt entgegen, deren Dächer und Thürme in Gefunkel schimmerten, und an deren hoher Burg die Fenster brannten wie grüßende Freudenfeuer.

Am Stadtthor gab's einen Aufenthalt. Die Thorwache wollte den Wagen nicht passieren lassen, aber da legte ein wohlhabender Bürger seine Fürsprach ein, bezahlte das Thorgeld für die Maulthiere und flüsterte noch dem Kutscher zu: »Mensch, jetzt fahr, was du fahren kannst, zur Burg hinauf! Es ist an der Zeit!«

Mit Geholper und Gerassel fuhr der Wagen über das grobe Pflaster der engen Gasse. Erregung schien in der Stadt zu herrschen. Überall sah man Menschen in Gruppen beieinander stehen, überall guckten sie dem Wagen nach, überall erkannten sie die Leute aus dem Gebirg an ihrer Tracht und schrieen ihnen Worte zu, die im Gerassel der schweren Räder ungehört erstickten.

Vor der steilen Straße, die hinaufführte zum Thor der Hohensalzburg, hielt der Wagen. Während die zwanzig Fahrgäste von den Brettersitzen auf das Pflaster sprangen, kam aus einer Gasse ein Haufen ärmlich gekleideter Leute gerannt. »Was ist denn?« hörte man einen Bürger schreien. Und aus dem rennenden Haufen klang die kreischende Antwort: »Der Herr und sein Teufel ist los! Zur Nonnthaler Wies hinunter! Da bauen sie die rote Stub!« Ein paar von den Schellenbergern hatten diese Worte vernommen. Auch Witting. Und dem Alten begannen die Hände zu zittern. »Komm, Lenli! Komm! Und thu deinen Brief heraus!« Daß Witting seine Tochter bei der Hand nahm und den steilen Berg hinaufzulaufen begann, das machte auch die anderen laufen. Sie alle wurden plötzlich von einer dunklen Sorge befallen und wußten nicht, wie das kam. Vor dem geschlossenen Thor der Festung hoben sie ein lautes Schreien und Jammern an. Aber das Thor wurde nicht geöffnet. Aus einem vergitterten Fenster neben der Thorhalle sprach sie einer an, fragte nach ihrem Begehr, nahm ihnen die gesiegelten Briefe ab und hieß sie warten. Es dauerte eine Viertelstunde, die den Harrenden wie eine Ewigkeit erschien. Dann wurde das Thor geöffnet, man sah den weiten Vorhof der Festung mit bewaffneten Knechten ganz erfüllt, und eine Schar von Reisigen kam mit Eisengerassel über die Brücke des Wallgrabens herausmarschiert und umringte die Schellenberger Leute. Ein Rottenführer, mit einer Feldbinde in den Farben seines Herren über dem Panzer, sprach sie an: »Auf meines Fürsten Befehl, ihr sollt mir folgen, daß ich euch hinführ, wo ihr den Spruch meines gnädigsten Herren vernehmen werdet!«

Man führte sie über eine Steintreppe in den Wallgraben hinunter, durch einen Thiergarten, in welchem gefangene Raubthiere hinter eisernen Gittern kauerten und allerlei zahmes Gewild hinter Stangenzäunen zu sehen war; durch lange Laufgräben ging es, kreuz und quer durch mächtige Festungswerke, dann thalwärts durch einen steilen Weingarten. Aus der Tiefe hörte man den summenden Lärm einer großen Menschenmenge. Doch hohe Mauern verwehrten den Ausblick, und man konnte nicht sehen, woher diese Stimmen klangen. Je tiefer die Leute, von den Reisigen umgeben, durch den Weingarten hinunterstiegen, desto näher tönte dieses dumpfe Stimmengewirr. In der Mauer, die den Garten umzog, wurde ein kleines, eisernes Thor geöffnet – und als die Leute hinaustraten, sahen sie über sich den steilen Absturz der mächtigen Felsen, welche die stolze erzbischöfliche Pfalz inmitten der starken Festung trugen; an allen Fenstern des Palastes, auf den Balkonen und Altanen, sah man Herren, Frauen und Prälaten in reichen Gewändern, die im Glanz der sinkenden Sonne leuchteten. In einem der Säle dort oben klang Musik, mit so kräftigen Trompetenstößen und Paukenwirbeln, als möchten sie den Stimmenlärm des Schauspiels übertönen, das sich am Fuß der steilen Felswände abspielen sollte, auf einer breiten Wiesenfläche, die man die Peterswiese im Nonnthal nannte.

Auf allen Pfaden, die zu den Thoren der Stadtmauer führten, strömten in Haufen die Menschen herbei. Über Tausend hatten sich schon versammelt zu einem drängenden Ring, den eine dichte Hecke blinkender Spieße und Hellebarden von dem freien Platz in der Mitte trennte. Hier war ein hohes Gerüst aus Balken und Brettern errichtet, welche rotbraun waren – doch nicht vor Alter. Ein Theil der Wiese hatte noch Sonne, und da flimmerten die blanken Waffen, die bunten Gewänder der Spießknechte und die Trachten der Bürger und Bauern durcheinander wie ein Narrentanz von Farben. Die andere Hälfte der Wiese lag schon im Schatten, und da war das Gedräng der Menschen anzusehen wie ein trübes Gewirr von Schwarz und Grau, über dem ganzen Bilde flutete der Stimmenlärm mit dem Klang der Pauken und Trompeten zusammen, wie das dumpfe Rauschen eines wachsenden Sturmes herweht über einen bewegten See.

Als die Schellenberger aus dem Weingarten heraustraten auf die Wiesen, wurden sie beim Anblick dieses Bildes bleich vor Schreck. Die einen zitterten stumm, die anderen begannen ein verstörtes Fragen oder Schluchzen. Und dennoch saß die Hoffnung, die sie in den Stunden der Fahrt genährt, und das Vertrauen auf die wunderwirkende Kraft der gesiegelten Briefe so fest in ihren Herzen, daß sie nicht glauben wollten, was sie sahen, und daß sie noch immer hofften. Durch eine Gasse im Gedräng der Menschen führte man sie zu dem freien Platz inmitten eines Ringes von Waffenknechten, bis dicht vor das braun gefleckte Gerüst, dessen Plattform eine Armslänge über ihren Köpfen lag.

Man hörte eine Trompete schmettern, und auf dem Gerüst erschien ein Rufer, der dem versammelten Volk verkündete, welche Missethat zu Schellenberg geschehen wäre. Das war nicht die Rettung eines grausam mißhandelten Menschen – nach den Worten des Rufers war es ein Verbrechen, wie es Menschen nicht grauenvoller Ersinnen könnten, unerhörter Frevel und Ungehorsam wider die von Gott gesetzte Obrigkeit, höllischer Zauber und satanisches Werk, angestiftet durch die menschgewordenen Teufel, die sich Luther und Münzer nannten. Zu besonderer Arzenei wider die Martinische Seuche, zu christlicher Vermahnung und zu warnendem Beispiel für das thörichte und allzeit der Verführung geneigte Volk, sollten die beiden Schelme, die den Frevel begonnen hatten, der geziemenden Strafe überliefert werden. Im übrigen wolle der hochwürdigste Fürst und Herr von Salzburg, um sich seinem fürstlichen Bruder zu Berchtesgaden freundlich zu erweisen, christliche Milde für Recht ergehen lassen und ›den andern neunzehn Schelmen, so man in Verwahr gebracht, ein gnädig Denkzettelein auf den Buckel schreiben, wonach sie ungekränket ihren Laufpaß nehmen mögen.‹

In der tausendköpfigen Menge erhob sich ein wildes Geschrei, dessen Sinn nicht zu verstehen, dessen Meinung nicht zu deuten war. Wem galten die Hunderte von geballten Fäusten, die sich über die drängenden Köpfe erhoben? Galten sie den Schelmen, die so unerhörten Frevel begangen hatten? Galten sie den neunzehn Männern und Burschen, die man gefesselt herbeiführte, die Körper entblößt bis zu den Hüften? Einer hinter dem andern, mit Stricken zu einer Reihe zusammengeknebelt, mußten sie das Gerüst umschreiten, mußten auf dem freien Platz vor dem Stadtrichter niederfallen und die demütige Abbitte nachsprechen, die man ihnen vorlas. Dann wurden sie an die Pfähle gebunden, und die Rutenhiebe klatschten, bis die Gepeitschten ohnmächtig in den Stricken hingen. Während ihr Schreien und Stöhnen noch zusammenklang mit dem Lärm der Menge und mit dem Jammer der Schellenberger Leute, die sich andere Wirkung von ihren gesiegelten Briefen erwartet hatten, fing über den Mauern der Festung eine Glocke zu läuten an, mit so dünnem und rasselndem Ton, als hätte ihr Erz einen Sprung bekommen.

Hans Gold mit zwei schwarz gekleideten Räten und mit kleinem bewaffnetem Geleit war auf das Gerüst gestiegen. Er trug zwei weiße Stäbe in der Hand. Und winkte. Es kam ein Mönch mit einem Kreuzlein zwischen den gefalteten Händen – und vier Schergen in roten Wämsern, denen der Meister Freimann im roten Mantel folgte, brachten zwei Gefesselte auf das Gerüst, denen die Augen verbunden waren – alle beide trugen die schwarze Tracht der Schellenberger Salzknappen, der eine das verbrauchte Arbeitskleid mit dem Fahrleder um die Hüften, der andere das Feiertagsgewand mit einem Kränzlein falscher Blumen um den Arm.

Da klang über den Stimmenlärm der Menge hinaus der gellende Schrei eines jungen Weibes. Und plötzlich, als hätte man den tausend Menschen ein Zeichen des Schweigens gegeben, verstummten all die lärmenden Stimmen, und dumpfes Schweigen lagerte über den drängenden Köpfen. Nur dort, wo die Schellenberger Leute hinter den gesenkten Spießen der Waffenknechte vor dem Gerüste standen, hörte man ein ersticktes Schluchzen und das heisere »Jesus Maria!«, mit dem der alte Witting seine Tochter umschlang, um ihr Gesicht an seine Brust zu drücken, damit sie das Grauenvolle nicht sehen sollte.

Deutlich hörte man in dem Schweigen, wie der Meister Freimann, der noch immer den roten Mantel trug, mit erregter Stimme zum Richter sagte: »Erst weiset mir das Urteil für, das beschlossen und gesiegelt ist nach guten Rechten!«

»Des Fürsten Befehl muß dir genügen!« erwiderte Hans Gold in gereiztem Ton. »Das Gutachten der erzbischöflichen Räte hat die beiden zum Tod gesprochen, und Doktor Volland hat aus den Büchern bewiesen, daß sie dem Schwert verfallen sind.«

Der Freimann schüttelte den Kopf: »Sie sind nicht überwunden mit offenen Rechten. Ich kann nicht meines Amtes thun!«

»Bei deinem Amt und Leben, Meister!« Die Stimme des Richters schrillte. »Thu, was dir geboten wird! Und laß den Fürsten und die Obrigkeit verantworten, was geschieht!« Er brach die Stäbe, warf den Gefesselten die Stücke vor die Füße und verließ das Gerüst.

Aus all den tausend Kehlen klang es in die graue Abendluft wie ein einziger Schrei des Zornes.

Dann wieder Stille. Und auf dem Blutgerüst ein helles, fröhliches Lachen. Das war der Bramberger – und während der Freimann den Mantel abwarf und das Richtschwert entblößte, beugte der junge Knappe von selbst die Kniee und rief in das dumpfe Schweigen: »Schauet, Leut! Jetzt muß ich sterben und hab mich im Leben noch nicht dreimal satt gegessen an Brod! Juchhe, um wieviel besser ist der Tod als unser Leben!« Er jauchzte mit Lachen – da blitzte der Streich, das Haupt des jungen Knappen fiel über die Bretter hin und rollte und blieb am Rand des Gerüstes auf dem blutenden Halse stehen. Und noch immer lachte der stumme Mund.

Man hörte keinen Schrei in der Menge, doch aus tausend Kehlen einen bangen Laut – den Seufzer eines Volkes.

Und jetzt die Stimme des anderen, den die Schergen auf die Kniee drückten – eine Stimme in Zorn, voll Kraft und ohne Zittern: »Leut! Meine einzige Sünd ist gewesen, daß sich mein Herz erbarmet hat! Mein Glück, das sie köpfen, mein schuldloses Blut, das sie laufen lassen, soll Feuer werden, das die Herren brennt!«

»Josef!« klang es mit gellendem Laut in die Stille.

Der Gefangene sprang auf – am Rande des Gerüstes drückten ihn die Schergen auf die Bretter nieder – und mit den verbundenen Augen suchte er noch die Stelle, von der die Stimme seines Weibes geklungen. »Lenli, du liebe!« schrie er. »Der gute Herrgott soll ...« Da fiel der Streich.

»Mein Josef ...«

Bei diesem Aufschrei hatte Maralen die Spießschäfte der Waffenknechte niedergeschlagen. Sie sah das fallende Haupt gegen den Rand der Bretter kollern ... »Jesus!« ... und taumelnd, in halber Ohnmacht, fing sie mit den Armen den vom Gerüste rollenden Kopf des Geliebten auf. Und während sie mit erlöschenden Sinnen zu Boden stürzte, ging der Blutstrom des enthaupteten Körpers wie ein roter Regen vom Gerüste auf sie nieder, auf das Kränzlein in ihrem Haar, auf Gesicht und Schultern, auf all ihr Gewand.

Das hatten Hunderte gesehen. Ein tobendes Geschrei erhob sich im Grau des Abends.

Und Witting – hinter den Lanzenschäften der Waffenknechte – hob die geballten Fäuste und schrie:

»Joß Friz! Wo bist!«