|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Auf einem Kanal, der von Madras aus in der Nähe der Meeresküste nach Süden zieht, treibt lautlos unser schmales Boot mit geblähten Segeln durch ein einförmig flaches Land, das unter den Strahlen der tropischen Sonne Indiens erschlafft ist. Es ist der stille Weg, der nach Mamallapuram zu den geheimnisvollen Höhlentempeln der »Sieben Pagoden« führt. Das Boot, welches wir benutzen, ein primitiver, roh gezimmerter Frachtkahn, hat provisorisch eine niedere Kajüte aus Bastmatten erhalten. Es ist der einzige Sonnenschutz, den wir in dieser furchtbaren Ebene haben, denn in der ausgestorbenen, öden Landschaft gibt es weder Baum noch Strauch, der irgendwelchen Schatten spenden könnte. Und trotz dieser Lohe stehen unsere Ruderer draußen auf dem Boote, über dessen Verdeck die flimmernden Hitzwellen wie aus einem Ofen aufsteigen. Vom Nordwesten weht eine leichte Brise, doch ist sie oft so schwach, daß die Segel schlaff herniederhängen und die Männer das Boot schleppen müssen. Immerhin geht es, wenn auch langsam, so doch stetig vorwärts. Bei Sonnenuntergang haben wir die Hälfte der langen, eintönigen Wegstrecke zurückgelegt. Wie ein leiser Schatten senkt sich die Dunkelheit über die einförmige Landschaft. Der blutrote Streifen am westlichen Horizont ist der letzte Schimmer des Tages. Sein Ende ist der Wunsch unserer Gedanken, und ungeduldig warten wir auf die Kühle des Abends, die leise aus dem Dunkel einer lauen, stillen Luft auf die Erde herabsinkt. Die Nacht ist von unendlicher Ruhe und Klarheit erfüllt, und wieder umgibt uns diese grünliche, matte Dämmerung eines durchsichtig nächtlichen Dunkels, wie wir es in der Einsamkeit der indischen Tiefebene so oft erlebt haben.

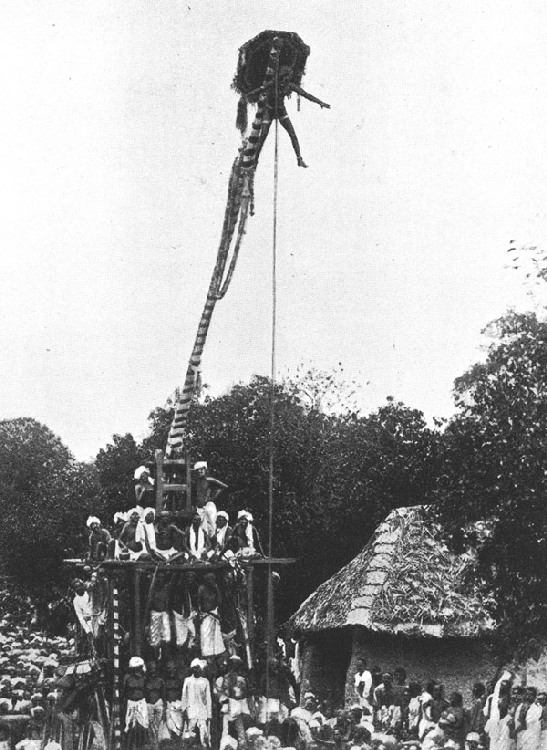

Ein Opfer des Schwingfestes in Süd-Indien

Toddymann beim Sammeln von Palmwein

Der frühe Morgen grüßt eine taufrische Landschaft, die mit grünen Reisfeldern und jungen Pisanghainen bedeckt ist. Kühlender Wind strafft die Segel, und in rascher Fahrt ziehen wir südwärts unserem Ziele entgegen. Drüben im Osten begleitet uns das blaue, schimmernde Band des Ozeans. Sein würziger, feuchter Hauch scheint diese Gefilde in Fruchtbarkeit verwandelt zu haben. In weitem Bogen nähert sich der Kanal, der silbern im Lichte des Morgens leuchtet, der Meeresküste, und bald hören wir hinter den Wäldern der Palmen das Rauschen der Brandung, die auch die alten Tempel von Mamallapuram bespült. Immer lebhafter und erfrischender wird das Bild der Landschaft, die von der Feuchtigkeit der Luft und Erde in ein wahres Paradies verwandelt ist. So weit das Auge reicht, erblicken wir grüne Wälder und Fluren, deren Anblick von wohltuender Wirkung auf das Auge ist.

Doch plötzlich scheinen wir mitten in eine andere Welt gekommen zu sein. Wir befinden uns unmittelbar am Eingang zu einem gewaltigen Felsenmeer, und große erratische Blöcke, die wie die Leiber niedergekauerter, gigantischer Ungeheuer aussehen, ragen aus der Ebene heraus. Sie nehmen durch die scharfen Kontraste, die durch Licht- und Schattenwirkung entstehen, ungeheuerliche Dimensionen an, und ihre merkwürdig-lebendigen Formen beleben die menschliche Phantasie aufs höchste. Langsam kommen wir den starren Ungetümen näher und müssen nun mit dem Boote anlegen, um zu ihnen hinüberzugelangen. Wir wandern zuerst durch eine der Schluchten, die sich vor uns öffnet, hinein in das Labyrinth der Felsen. Kühler, nächtlicher Hauch weht uns entgegen. Die üppige Vegetation, die sich in den Tälern und Schluchten ausbreitet, erweckt in uns den Wunsch, das Lager in schattenspendender Kühle der grünen Laubdächer und Felsen aufzuschlagen. Über uns wölbt sich ein tiefblauer Himmel. Seine satte Farbigkeit hinter den dunklen Silhouetten dieser Felsenrücken ist von einer ungeheuer gesteigerten Leuchtkraft, so daß die vor uns liegende Landschaft in ihrer lebhaften Färbung immer mehr zu verblassen scheint. Wir können uns an diesem harmonischen Wunder der Natur kaum satt sehen und haben infolge der Abgeschlossenheit durch die kulissenhaften Felsenwände den Eindruck, als ob wir uns vor einer grandiosen Bühnenszene befänden. Von diesem Punkte aus wollen wir nun unsere Wanderung in diese Welt der Felsen mit ihren unterirdischen, geheimnisvollen Götterbehausungen antreten.

An einem der steilen Grate, die am Ende der Schlucht aufsteigen, klettern wir, die in den Fels gehauenen Treppenstufen benutzend, hinauf, um einen Ausblick zu gewinnen. Der rauhe Gneisfelsen, an dem wir uns emporarbeiten, ist stark verwittert und zeigt schmale Sprünge, als ob unterirdisches Beben die Massen dieses Gesteins zerrissen hätte. Rechts und links von uns blickt man in klaffende Risse und dunkle Krater, aus denen ein kühler, dumpfiger Luftzug emporsteigt. Zweifellos verdankt dieses Meer von Steinen seinen Ursprung eruptiven Gewalten; denn wie anders mögen diese großen Felsblöcke, die wie Fremdkörper in dieser Ebene von Sand und Staub ruhen, hierhergekommen sein. Einst drangen wohl aus diesen Klüften die giftigen Dämpfe und feurigen Gase, die aus dem Bauche des glühenden Erdinnern emporgestiegen sind. Und später haben sich die Menschen diese gewaltige erstarrte Welt von Steinen zum Orte ihrer Götterverehrung erwählt. –

Nach mühevollem Aufstieg erreichen wir den Grat eines der höchsten dieser Felskolosse, auf dessen Rücken wir wie die winzigen Körper von Insekten umherklettern. Von hier aus haben wir einen herrlichen Blick über diese wundersame Landschaft. Drüben im Osten steigt der Ozean wie eine blaue Scheibe über dem Festland empor. An seiner Küste zieht sich das grüne, endlose Band der Palmenwälder entlang, während sich in unserem Rücken die gelbe Monotonie einer öden, baumlosen Ebene ausbreitet. Inmitten dieser landschaftlichen Gegensätze erheben sich urplötzlich diese merkwürdigen Felsformationen, die wie eine Insel aus der Flachheit des Landes emporragen. Und zwischen den kahlen, grauen Rücken dieser riesigen Felsenungeheuer liegen friedliche, immergrüne Oasen, die den Boden dieser Schluchten mit dämmerigem, kühlem Schatten erfüllen. Lebhaft beschäftigen sich unsere Gedanken mit der Entstehungsgeschichte dieser eigenartigen Gesteinswelt. Man sieht es an den wehrhaften Gestalten dieser Kolosse, daß das Ringen kosmischer Gewalten hier einst mit fürchterlicher Heftigkeit die Oberfläche der Erde erschüttert hat. Zweifellos sind diese Felsen die Trümmer jenes Kampfes, dessen Kräfte durch die Flut des Meeres allmählich gebrochen wurden. Es ist naheliegend, daß es auch die Merkwürdigkeit dieser elementaren Erscheinung gewesen ist, aus der das mystische Begehren gläubiger, hinduistischer Völker die wunderbare Stätte ihres phantastischen Glaubenskultes geschaffen hat.

Wo immer wir in Indien die äußeren Zeichen religiöser Empfindungen erblicken, stoßen wir auf die Nutzbarmachung ähnlicher gewaltiger Naturerscheinungen. Besonders aber der Fels, in dessen Tiefen auch der Zauber einer magischen Kraft wohnt, gab dem Volke Indiens schon in ältester Zeit diese sinnvollen Ausdrucksmöglichkeiten ihrer Gläubigkeit. Eines der besten Beispiele dieser Art bilden diese zu einer heiligen Stätte gewordenen Felsen von Mamallapuram, die man auch die Tempel der Sieben Pagoden nennt. Diese Denkmäler des Glaubens gehören zu den bedeutendsten Merkmalen althinduistischer Baukunst aus dem siebenten bis achten Jahrhundert, die an die Art alter buddhistischer Formgestaltung anklingt. Waren doch die Buddhisten die ersten, die ihre Altäre in das Gestein der Felsen versenkten und damit die Mystik ihres Götterkults durch das geheimnisvolle Wesen, das von den unterirdischen Höhlen und tiefen Versenkungen des Erdinnern ausgeht, zu steigern suchten. Außer diesen Höhlentempeln, den Sieben Pagoden, hat Indien noch viele derartige Merkmale seines Götterkults. Es sind die ungleich großartigeren Aushöhlungen von Ellora, Elefanta und Adjanta, die ich in einem späteren Abschnitt erwähnen will.

Bei den Sieben Pagoden ist es nicht allein die unendlich mühevolle und künstlerische Aushöhlung des Gesteins, die die Bewunderung des Beschauers erweckt, denn gleichzeitig haben hier auch gläubige Hände die naturgegebene Form der vielen zerstreuten, großen und kleinen Monolithen in wundervoll gegliederte Tempelschreine verwandelt. Diese kleinen, massiven Pagoden, die man Raths nennt, haben einen quadratischen oder rechteckigen Grundriß. Der Aufbau, der sich aus harmonisch abgestimmten Senkrechten und Wagerechten zusammensetzt, endigt meist in spitzen Türmchen, wie wir sie oft an den glockenförmigen Stupen buddhistischer Dagoben finden. Doch wir sehen unter diesen Raths auch eigenartige Varianten mit gewölbten Überdachungen, die einem Grabmal gleichen und sehr wahrscheinlich unter buddhistischer Stilbeeinflussung entstanden sind. Vielfach hat man die Bauwerke aus dem massiv gewachsenen Stein herausgemeißelt und sie teilweise in ihrem Innern ausgehöhlt. Bei der Errichtung der größeren Bauten sind die in der Nähe befindlichen Felsen gebrochen und bearbeitet worden, um dann an Ort und Stelle aufeinandergeschichtet zu werden. Wir sehen also in diesen vollendeten Bauwerken die Verbindung von negativer und positiver Formgestaltung, die hier durch die naturgegebenen Umstände den Baumeistern wohl am nächsten lag.

Aber nicht nur die starren Formen reizvoll gegliederter, architektonischer Aufbauten entstanden unter den Händen dieser gottbegnadeten Künstler. Denn wir sehen auch die in feiner Stilisierung dargestellten Gestalten von Tieren, Elefanten, heiligen Kühen und Affengruppen, welche als die symbolischen Verkörperungen von Gottheiten die Landschaft mit ihren realistischen Formen beleben. Diese kostbaren Denkmäler hinduistischer Bau- und Bildhauerkunst liegen, wie spielerische Kleinode, in der sandigen Ebene am Ausgang der großen Felseninsel zerstreut. Manche trümmerhaften Reste ragen draußen an der flachen Küste empor und sind von dem ewig nagenden Meere umspült. Zahllose ruinenhafte Fragmente, an denen wir noch die Spuren des Meißels erkennen, liegen in chaotischem Wirrwarr im Sande, in dem sie oft bis zur Hälfte begraben sind. Einst muß dieser Boden von einer großen Stadt von Tempeln und Altären bedeckt gewesen sein, von denen wir jetzt nur noch einen kleinen Teil in seiner heutigen, gut erhaltenen Form vorfinden.

Außer der Zerstörung durch feindliche Gewalten waren es zweifellos auch die zersetzenden Einflüsse der Naturgewalten, die hier in der Nähe des Meeres von ganz besonderer Heftigkeit sind und das kunstvolle Lebenswerk stolzer Geschlechter mit langsam zehrenden Kräften vernichtet haben. Drüben an den Felsen und Tempeln, die in einiger Entfernung der Küste liegen, finden wir die Überreste jedoch zum großen Teil noch gut erhalten, denn hier sind die zerstörenden Einwirkungen von geringem Einfluß gewesen, was wir besonders an den in der Tiefe des schützenden Gesteins eingelassenen Höhlentempeln beobachten können. Diese bilden eine eigene Welt der Andacht, die inmitten einer monumentalen, landschaftlichen Umgebung von riesigen Felsblöcken begraben liegt und von eigenartigem, mystischen Reiz ist. In gewaltige Gesteinsmassen eingemeißelte Götterbilder behandeln die Darstellungen tiefsinniger, epischer Poesie eines hochentwickelten, altindischen Geisteslebens.

Den Mittelpunkt dieser phantasievollen Kunstwerke bildet das an einer hohen, ungeschützten Felsenwand eingegrabene figürliche Rankenwerk eines Hochreliefs. Man nennt es die Buße Ardjhunas. Es ist eines der schönsten und bedeutendsten Steinbildwerke der älteren hinduistischen Kunst. Das eigenartige Motiv ist die bildliche Verherrlichung einer sagenhaften Geschichte, welche der Mahabharata, einem der gewaltigsten und herrlichsten Epen des alten Indien, entnommen ist. Auf diesem steinernen Bild, das eine senkrecht herunterstürzende Wand von etwa dreißig Meter Breite und zwölf Meter Höhe bedeckt, fällt vor allem die zwanglose Komposition übereinander angeordneter Figurenreihen auf, in denen besonders die unverhältnismäßig groß dargestellten Elefanten Indras, des Königs der Götter, plastisch hervortreten. Die reiche Darstellung behandelt die Huldigung des sagenhaften Pandavasohnes Ardjhunas, des Büßers, der in kniender und betender Haltung als ziemlich unscheinbare Figur am unteren Rande des Reliefs sichtbar ist. In wahlloser Anordnung reihen sich die mit einem packenden, beweglichen Rhythmus dargestellten Figuren von Göttern und Göttinnen an- und übereinander. Sie alle, die die Bewegung des Herbeieilens ausdrücken, sind gekommen, um den göttlichen Büßer Ardjhuna zu verehren. Es ist ein buntes Spiel von Linien und Formen, das durch die starke Kontrastwirkung von blendendem Sonnenlicht und tiefen Schlagschatten zu ungeheurer Lebendigkeit gesteigert wird.

In den Vertiefungen der übrigen Felsen finden wir in höhlenartigen, mit Säulen geschmückten Hallen einige überlebensgroße Reliefs, deren fremdartige Motive aus der heiligsten aller veddischen Schriften, der Baghawadgita, stammen. Unter diesen Bildern sind besonders die Ausschnitte aus dem Leben der Götter Shiva, Wischnu und Krishna von hervorragender Bedeutung. Hier treten uns die Gestalten dieser Gottheiten in ihren merkwürdigen Stadien menschlicher und tierhafter Verkörperung als herkulische Streiter, in Eber-, Roß- und Schildkrötengestalt entgegen. Sie kämpfen mit symbolischen Waffen den Kampf der Vernichtung gegen die Heere furchtbarer Dämonen, welche die Erhaltung der Welt und das Leben der Menschen bedrohen. Teile dieser mit unendlichem Fleiß und innigster Gläubigkeit geschaffenen Bildwerke befinden sich in fragmentarischem Zustande. Wir sehen an den unvollendeten Stücken die Meißelschläge ihrer Schöpfer, deren Hände offenbar durch die Einwirkung eines bösen Schicksals an der Vollendung ihres Werkes gehemmt worden sind.

In den dämmerigen Höhlen liegt schwere, feuchte Kellerluft. Ewig sickerndes Wasser, das durch die Adern der Felsen dringt, hat die Altäre dieser dumpfigen Felsenkammern mit einer moosigen Patina überzogen, welche die drastisch bewegten Bilder mit dem graugrünen Kleide des Alters bedecken. Es ist eine große Anzahl dieser mit Bildwerken geschmückter Höhlen in diesem Bereich der Felsen, auf deren Rücken wir in der Hitze einer furchtbaren Sonnenglut auf und nieder steigen. Viele der Höhlen und Kammern von großem Ausmaß befinden sich auch am Fuße der Felsen. Sie ähneln Altären und besitzen einen von archaistischen Säulen gestützten Überbau, der aus flachen, schweren Steinplatten besteht. Alle diese Werke, die einen friesartigen Reigen von guten und bösen Geistern der indischen Götterwelt zeigen, sind trotz ihrer starken, formalen Vereinfachung von einer packenden Lebendigkeit, die auf das Gemüt der Gläubigen von suggestiver Wirkung ist. Obwohl die Formen und verkörperten Ideen dieser Bildwerke für unsere Begriffe von Fremdartigkeit sind, stehen wir doch voll Ergriffenheit vor diesen erhabenen Kunstwerken, die in der Seele des Beschauers einen tiefen Eindruck erwecken.

Bei Sonnenuntergang steigen wir auf die über der Schlucht liegenden östlichen Felsen empor. Auf ihren flachen Rücken finden wir ebenfalls reichgeschmückte Reste von Tempeln. Sie stehen unter freiem Himmel, und ihre Dächer und Mauern sind eingestürzt. Nur noch Trümmer und hohe schlanke Stümpfe von Säulen und Torbogen ragen in den Abendhimmel hinein. Eines der Tempelchen, das wie ein Palankin auf dem Rücken eines gigantischen Elefanten thront, ist der Nachwelt erhalten geblieben. Auch das Abendland läßt das Licht seiner Kultur leuchten, denn man hat hier auf einem der Felsen inmitten dieser Stätten althinduistischen Götterkults einen modernen Leuchtturm errichtet.

Zu unserem Besuch in Mamallapuram haben wir die Zeit des Vollmondes gewählt. Da am Abend die Mückenplage in geradezu beängstigender Weise zunimmt, begeben wir uns hinunter zu dem Kanal und verbringen die Stunden bis zum Aufgang des Mondes unter den Moskitoschleiern, die wir im Innern des Bootes aufgehängt haben. Erst als der Mond sein mattes, silbernes Licht über die Rücken dieser Felseninseln gleiten läßt, gehen wir wieder hinüber zu diesen wundersamen Stätten, zu denen wir uns wie durch geheimnisvolle Gewalten hingezogen fühlen. Nun ist diese gewaltige Landschaft in das grünlich-fahle Dämmerlicht der tropischen Nacht gehüllt, und aus den Schluchten, aus deren Tiefen die Heere von leuchtenden Insekten emporsteigen, hallt der zitternde Harfenchor nächtlicher Zikaden. Langsam steigen wir in den ausgehöhlten Leib der Felsen, in denen die feuchten Höhlen der Götter liegen. Die langen Schatten der Steinungetüme haben gespenstische Formen angenommen. Als wir die Kammer des in der Finsternis träumenden Gottes Wischnu, des Eberköpfigen, betreten, blicken aus dem Dunkel der Höhle die hundertfältigen, grünleuchtenden Augen riesiger Fledermäuse, die dort unter dem rauhen Gestein ihr nächtlich-spukhaftes Wesen treiben.

Drüben in der Ebene, wo die kleinen Tempelchen und steinernen Tierfiguren wachen, rauscht die Meeresbrandung, die im matten Licht des Mondes wie ein weißer Nebelschleier auf und nieder wallt. Und in den grünen Schluchten unter uns fächelt der Wind in den leise sich wiegenden, flirrenden Wedeln der Palmen. Göttlicher Friede liegt über dieser nächtlich-traumverlorenen Landschaft, in die das Blinkfeuer des englischen Leuchtturmes seine grellen Blitze schleudert. Nur ungern verlassen wir in der Frühe des anderen Tages diese Welt der steinernen Wunder, die den Geist ihrer Zeit leuchtend durch die Jahrhunderte ihrer nachfolgenden Geschlechter tragen, und gleiten auf dem silbernen Wasserstreifen des Kanals durch die trostlose Monotonie der gelben Ebene nach Norden, der Stadt entgegen.