|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ich befinde mich auf der Fahrt von der südlichen Spitze Indiens nach den Blauen Bergen. Es ist ein kleiner Gebirgsstock, der mit den höchsten Gipfeln des Südens weit über die Mauer des großen, westlichen Randgebirges emporragt, um in einer steilen, zweistufigen Terrasse nach der fruchtbaren Westküste von Malabar hinabzustürzen.

In eintönig einschläferndem Rhythmus rollt der Eilzug der South-Indian-Railway durch die gelbe Einöde der südlichen Präsidentschaft von Madras. Die Sonne des Frühnachmittags sendet ihre furchtbare Glut auf die Erde herab, und in den zitternden Luftwellen, die über den Boden flackern, verschwimmen die flachen Umrisse der Landschaft zu der Unbestimmtheit einer traumhaften Erscheinung. Ich blicke durch die blauen Schutzscheiben des Fensters hinaus in die Abgestorbenheit dieses Landes, das wie eine fluchbeladene Welt einer glühenden Wüste gleicht. In der Trostlosigkeit dieser Landschaft ist alles Lebendige unter der sengenden Lohe der Sonne vernichtet worden. Das Auge ist durch die geistestötende Monotonie dieses ewigen Nichts, das draußen an uns vorbeihastet, ermattet und die Kraft des Körpers erschlafft. Ohne die über unseren Köpfen schwirrenden Fächer wäre es in den geschlossenen Wagen, auf deren Dächer das Feuer der Sonne brütet, nicht auszuhalten. Auf einsamen Stationen, die wie Oasen inmitten dieser Einöde liegen, werden Räder und Achsen geprüft und die Maschine mit Wasser gespeist. Sobald der Zug hält, stürzen Eingeborene aus den Wagenabteilen und belagern eine mit Trinkwasser gefüllte Zisterne, die bald leergeschöpft ist. Der Stationsbeamte mit dem roten Dienstturban tritt aus dem kleinen, niedrigen, einsam gelegenen Gebäude und gibt mit einem gongartigen Instrument das Signal zur Abfahrt. Langsam setzt sich der Zug in Bewegung, und weiter geht die Fahrt durch die trostlose Wüste. Endlich sehen wir weit hinten am westlichen Rand der Ebene einen Hoffnungsschimmer. Es ist ein schmaler, dunsthaft-blauer Streifen, der sich uns wie ein spukhaftes Phantom nähert, um bald wieder unter dem flimmernden Lichte der Sonne unterzutauchen. Was wir vor uns sehen, sind die östlichen Ausläufer des Cardamumgebirges, die Anfänge jener verhängnisvollen Berge, welche die erquickenden Regen des Monsuns an die Küste des Westens fesseln und so die im Osten liegenden Ebenen der vernichtenden Trockenheit preisgeben. Bald sieht man draußen in der Landschaft kümmerliche Reste einer armseligen Vegetation. Niedriges Gestrüpp und Dornenhecken, zwischen denen die roten Blüten von Kakteen wie brennende Fackeln leuchten. Gleich einem Wunder erheben sich einsame Haine durstgequälter Bäume, deren verdorrte Äste sich wie dürre Glieder aus der dürftigen Laubkrone recken. Jetzt tauchen auch die Spuren menschlichen Lebens auf. Über Zisternen und Wasserlöchern ragen dürre Bambusgerüste, die Ziehbrunnen, wie sie in diesen Gegenden häufig zu finden sind. In der Nähe liegen niedrige Hütten in dürftigen Pisangoasen versteckt, und einige Rinder weiden unter ihrem kärglichen Schatten, unter dem auch anspruchslose Menschen ihre Heimat gefunden haben. Drüben im Westen versinkt jetzt die unbarmherzige Sonne Indiens hinter dem rotviolett schimmernden Bergland. Der purpurne Widerschein des hinabgleitenden Feuerballs taucht das öde Land in ein durchsichtig glühendes Rot, und es ist, als ob sich die Erdoberfläche in die flüssige Form ihres Urzustandes verwandeln wolle. Sehnlichst warten wir auf die erquickende Abkühlung, die uns der Abend bringen wird. Jetzt können wir es auch wagen, die Fenster zu öffnen, und man empfindet die Abendluft, die hereinweht, wie ein erfrischendes Bad, das dem erschöpften Körper wieder neue Kraft gibt. Immer näher kommen wir dem Bereich des Wassers und der Fruchtbarkeit. Hohl rollt der Zug über eine Brücke, die ein breites, jetzt fast ausgetrocknetes Flußbett überquert. Nur ein schmales Rinnsal ist von diesem breiten Wasserlauf geblieben, und bald wird auch dieser letzte Rest von der Sonne aufgezehrt sein.

Im Abendlicht rauscht der Zug durch grüne endlose Haine von Areka- und Kokospalmen, deren hohe, schlanke Stämme in dämmeriger Verschlafenheit träumen. Die kühle Luft des Abends fächelt leise in den buschigen Wedeln der Palmen, in deren Kronen Insektenmyriaden ihr Nachtlied zirpen, bis sich die dunklen Schleier der Nacht wie ein herabwallender Nebel über die an uns vorüberhuschende Natur senkten und die ermüdeten Augen endlich Ruhe finden. Auch in dem Land, in dem wir am frühen Morgen erwachen, ist es, als ob die wunderbar belebende Frische der Nacht und der taufrische Morgen, der uns umgibt, ein Wunder vollbracht hätten. Denn draußen unter dem klaren Himmel des jungen Tages zieht jetzt eine Welt göttlichen Segens an uns vorüber. Längst haben wir die Einsamkeit der hinter uns liegenden Öde vergessen, und das Auge freut sich an dem frischen Grün dieser Wälder von Mangroven, Pisangs und hohen Kokospalmen, die mit der Fruchtbarkeit der Felder und Anpflanzungen zu wetteifern scheinen. Und zwischen diesen herrlichen Gärten und Hainen leben glückliche Menschen in tiefem paradiesischem Frieden miteinander. Wenn wir die indische Landschaft mit der rasch dahineilenden Eisenbahn durchqueren, so zeigen sich uns am ehesten die starken Gegensätze, welche uns die Natur in Indien zeigt. Hier dieses in Leidenschaftlichkeit gesteigerte Wachstum üppiger Fluren, und nicht weit hinter uns das unter den Strahlen derselben Sonne erstorbene Land, das einer Wüste gleicht. Ein ewig unruhevoller Wechsel von herber Unausgeglichenheit, der das Gemüt in immerwährender Spannung hält. Bald nähere ich mich meinem Ziele. Es sind die Blauen Berge, die über diesem Lande der Fruchtbarkeit am östlichen Horizont wie ein Reich der Träume vor meinen Blicken aufsteigen. Immer näher rücken diese phantomhaften Berge, dieses gauklerische Spiel der Natur, das, dunsthaften Wolkengebilden gleich, über der mattgrünen Fläche der Ebene schwebt.

In einem einsamen, weiten Tal beginnt nun der Aufstieg mit der Bergbahn, die sich auf schmalem Pfad durch dichten Bambusurwald windet. Das Gestrüpp bildet einen dämmrigen, mit dumpfer Schwüle erfüllten Tunnel, durch den sich die Eisenbahn förmlich hindurchzwängen muß, und über uns schließt sich das enge Gewölbe des Urwaldes, der den Fuß dieses Gebirges wie eine hohe Mauer umschließt. Allmählich steigt die Bahn an einem dieser Hänge empor, und wir befinden uns schon hoch über dieser Wildnis, von der nur noch Ausläufer in den Tälern und Schluchten in die Höhe ranken. In dunsthafter Ferne versinkt die Ebene, die mit mattem Schimmer überzogen ist und aus der die Flüsse wie silberne Bänder leuchten. Steiler wird der Weg und enger das Tal. In scharfen Kurven und Serpentinen schraubt sich die Bahnlinie langsam in die Welt der mächtigen Berge hinauf. Die Fahrt, die an steilen Abgründen vorbeiführt, bietet eine Fülle genußvoller Eindrücke, die man infolge der Langsamkeit, mit der wir die Steigungen überwinden müssen, in beschaulicher Ruhe in sich aufzunehmen vermag. Unter ungeheuren technischen Schwierigkeiten und Mühen ist der Weg in dieses unwegsame Gebirge gebahnt worden. Die Gegend ist voll wilder Romantik, und aus der Natur spricht der Zauber urtümlichster Art. Fast senkrecht stürzen Felsenwände hinab in gähnende Schlünde, die mit wildem Urgestrüpp überwuchert sind. An den schmalen Rampen senkrechter Bergwände geht es entlang, und über weitgespannte Viadukte, welche Schluchten, Täler und reißende Gebirgsbäche überqueren, kriecht die Bergbahn wie ein winziges Spielzeug. Über uns liegen diese gewaltigen Bergmassive, deren mächtige Rücken sich an der strahlenden Wand des tropischen Himmels in scharfen Umrissen abzeichnen. Nachdem wir etwa 600 m hoch gestiegen sind, umgibt uns die kühle Atmosphäre der Berge, die von einer belebenden Wirkung auf den Körper ist. Rasch schwindet die Dumpfheit dieser Erdenschwere, die dem Menschen in der heißen, fieberschwangeren Luft der indischen Tiefebene wie ein Alp auf dem Gemüte liegt. Jetzt sind auch die letzten Spuren tropischer Vegetation verschwunden, und immer mehr tritt uns dieser schwermütige Zug einer in dunkles Grün gehüllten, nordisch anmutenden Landschaft entgegen. Der Zauber, der aus dieser eindrucksvollen und gewaltigen Natur spricht, erweckt in mir die Gedanken an die heimatliche Welt der Berge. Dunkle Rhododendren bedecken die Hänge lieblicher Täler, in denen helle, sprudelnde Gebirgsbäche hinabrauschen.

In 5000 Fuß Höhe erreichen wir die erste größere Station, deren Häuschen, zwischen schattigen Bäumen versteckt, auf sonnigen Hügelterrassen liegen. Wir befinden uns nun mitten in diesen herrlichen Bergen, die uns mit den anmutigen Reizen ihrer Landschaft und einem erfrischenden Klima die Welt der Tropen fast ganz vergessen läßt. Je höher wir hinaufsteigen, desto breiter wird das Tal, und bald weitet sich der Ausblick auf ein fernes Bergland, dessen Kuppen und Gipfel uns in den zarten atmosphärischen Tönen einer dunsthaft bläulichen Färbung entgegenschimmern. Es ist das Hochplateau der Blauen Berge. Noch haben wir bis dort hinauf eine starke Steigung zu überwinden. In weitem Bogen umkreist die Bahn ein riesiges Vorgebirge, das wie eine steile Halbinsel aus dunkelgrünen Wäldern emporragt. Durch Teepflanzungen und weite Eukalyptuswälder geht es stetig aufwärts, und nun gelangen wir nach einer genußvollen Fahrt, an deren Ende wir noch ein letztes Mal einen kurzen Blick auf die nahezu 2000 m unter uns liegende Tiefebene werfen, nach Ootacamund, an das Ziel unserer Reise. Es ist die Endstation der Bergbahn, die von ihrem Ausgangspunkt etwa 50 km lang ist. Ootacamund ist eine von den Engländern gegründete Fremdenkolonie, die an den Hängen eines breiten, geschützten Talkessels zwischen herrlichen Wäldern und Gärten malerisch zerstreut liegt. Es ist der Sommersitz des Gouverneurs von Madras, und alljährlich im Sommer und nach Beendigung der Regenzeit herrscht auf diesen Höhen das rege Treiben eines lebhaften Fremdenverkehrs.

Hindufrauen beim Wasserschöpfen

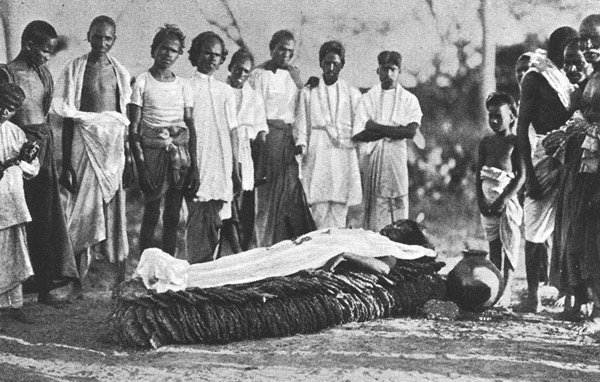

Hinduleichenverbrennung

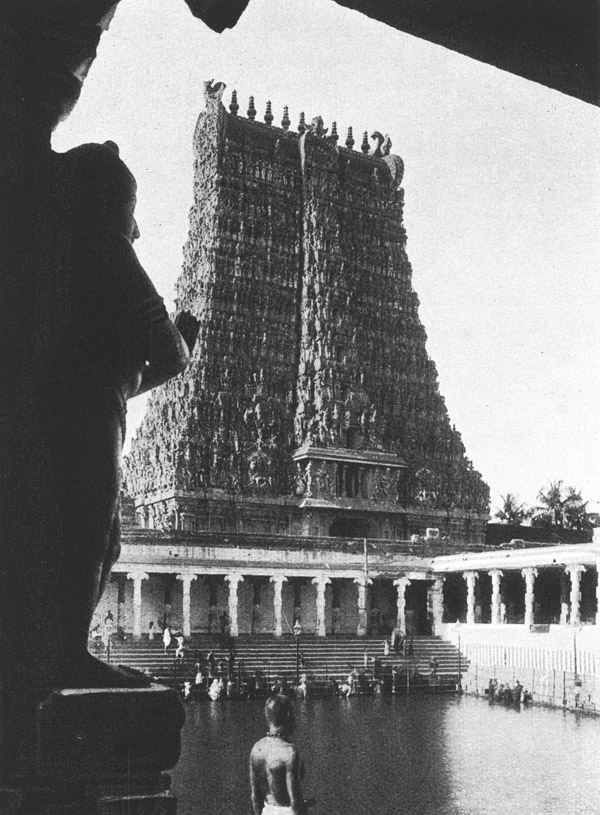

Südindischer Tempel

Noch ist es nicht allzu lange her, daß dieses von einem herrlichen Klima umgebene Hochland durch die Engländer erschlossen wurde. Auch hier hat die Kultur des Abendlandes jene Hindernisse der Urvegetation, welche den Fuß dieser Berge umklammert, durchbrochen, um das in traumhafter Versunkenheit liegende Bergland aus einem Jahrtausende währenden Schlaf zu erwecken. Die Blauen Berge, die trotz ihrer Verschmelzung mit dem großen westlichen Randgebirge eine geologische Einheit bilden, sind infolge ihrer großen, landschaftlichen Reize und eines milden, herrlichen Klimas zu einem Paradies des indischen Südens geworden. Unter unendlichen Mühen und Opfern hat man große Teile dieses Berglandes wirtschaftlich erschlossen. Inmitten geschützter Täler an sonnigen Hügeln liegen einige Kolonien, welche vorwiegend aus Siedlungen der Europäer bestehen. Sie sind der Zufluchtsort vieler Menschen, die vor dem Fieber und der glühenden Hitze des indischen Sommers aus den Ebenen in die kühle Atmosphäre der Berge flüchten, um hier Genesung und Stärkung zu finden. Auch große wirtschaftliche Werte sind es, die infolge dieser Kultivierung und einer geradezu märchenhaften Fruchtbarkeit die Blauen Berge zu einem bedeutungsvollen Wirtschaftsgebiet Südindiens machen. Ausgedehnte Teepflanzungen, auch Kaffee, Chinarinde und andere wertvolle Bodenerzeugnisse wachsen an den geschützten Hängen der Bergländer. Ein flaches Hügelland erfüllt das Hochplateau des Gebirges. Seine weiten baumlosen Grasflächen, die wie die sanften Wellen eines erstarrten Meeres auf und nieder wogen, sind von überwältigender Schönheit. Weit schweift das Auge über dieses in stofflicher Weichheit hingelagerte Ödland, welches von der blauen Mauer einer fernen, hohen Bergkette begrenzt ist. Es ist der westliche, hohe Rücken der Blauen Berge, dessen Abhänge fast senkrecht an die Westküste von Malabar hinabstürzen. Jene mit Urwäldern bedeckten, steilen Abgründe gehören zu den imposantesten Gebirgslandschaften Indiens.

Während der Zeit des Monsuns gleichen diese Gebiete den brodelnden Schlünden einer Welt von Vulkanen, aus deren ungeheuerlich zerklüfteten Kratern die auf und nieder wallende Flut von weißen Nebeln steigt. Es sind die regenschweren Wolken des Nordwestpassats, die vom Arabischen Meer herübertreiben und sich in diesem Labyrinth der Berge verlieren. Gewaltige Regengüsse, welche an diesen Bergen herniederfluten, füllen dann die Flüsse, Seen und Bewässerungskanäle und führen das Leben spendende Wasser weit hinaus in das von der tropischen Sonne verdorrte Land. Hier ist Regen und Feuchtigkeit im Übermaß, während die Ebenen, welche sich östlich des Gebirges erstrecken, dem Durste und Hunger ausgesetzt sind. Denn nur selten ziehen die Reste der Wolkenmeere in jene Gebiete hinüber, deren Verhängnis die steilen Mauern dieses westlichen Randgebirges bilden. Während der Regenzeit sind die Blauen Berge in die traurige Düsterheit grauer Monotonie gehüllt. An den steilen Gebirgsriffen brandet monatelang die Flut der Nebelmassen. Täler und Schluchten sind von dem Geriesel endlosen Regens und dämpfiger Feuchtigkeit erfüllt. Ergiebige Regengüsse von unheimlicher Dichtigkeit verwandeln die Niederungen in Seen und Sümpfe. Die kleinen Rinnsale der Berge werden zu reißenden Sturzbächen, die in brausenden Kaskaden über die steilen Wände der Felsen hinabstürzen, und nur selten liegt in diesen Tagen der Sintflut das wärmende Licht der Sonne über dieser Landschaft. Unter einförmig grauem Himmel lagert feuchte Schwüle über der Erde, die während dieser Zeit ein unheimlich-triebhaftes Leben und erstickendes Wachstum entfaltet. An den tiefer gelegenen wilden Hängen der Berge regt sich unter der warmen, dichten Decke des Dschungels ein leidenschaftliches Wachstum. Unzählige junge Triebe recken über Nacht ihre schlanken Schöße über dem Rankenwerk des Dickichts hervor. Die in Trockenheit erstorbenen Grasflächen in den westlichen Gebirgsgebieten schießen in kurzer Zeit zu mannshohen Schilfdickichten empor. In der Natur beginnt ein erstickendes Wuchern und Sprießen des Urgestrüpps, und es ist, als ob man diesem Leben leidenschaftlichen Wachstums mit den Augen folgen könne. Doch auch das Unheil wächst aus diesem lebenspendenden Element des Wassers. Wie eine Seuche überfluten die Blutegel, die in Myriaden in den dumpfigen Grasdschungeln über der warmen, feuchten Erde geboren werden, das Land. Giftige Fieberdünste und Heere von Insekten steigen wie Gespenster aus den Sümpfen empor. Überschwemmung und Feuchtigkeit bringt Zersetzungen und Fäulnis, und was zu neuem Leben erweckt wurde, stirbt unter den unheilvollen Einwirkungen des Überflusses und an lichtloser, grauer Feuchtigkeit. Bis endlich wieder nach Beendigung der Regenzeit die Sonne das Wachstum langsam in quälender Dürre erstickt und sich dieser Wechsel in der Kette ewiger Wiederholung von Vernichtung und Wachstum verliert.

Auch über der Hochebene, die droben im Gebirge liegt, schweben Trümmer dieser Feuchtigkeit, die aus den Tälern der westlichen Hänge dorthin entweichen. In den Fremdenkolonien wartet man sehnsüchtig auf den ersten warmen Sonnenstrahl, der wie ein Frühling über die Berge heraufzieht, um mit der Flut seines Lichtes die Dämonen der grauen Finsternis zu vertreiben. Dann weicht diese düstere Traurigkeit der Natur einem neuen Leben, das über die Höhen heraufzieht und die Berge mit dem wärmenden Hauch der goldenen Sonne bestrahlt. Nun beginnen sich die Fremdenkolonien in den Bergen zu beleben. Die Landhäuser und Sanatorien, die zwischen blühenden Rosenhecken und Eukalyptushainen liegen, öffnen den aus der Ebene kommenden Gästen ihre Pforten. In Ootacamund ist der Sammelpunkt gesellschaftlichen Lebens, und unter meist sportlichen Ereignissen, Pferderennen, Polospiel und den auf den flachen Hügeln veranstalteten Fuchsjagden geht die Zeit rasch in den Winter hinein. Wenn dann die heißen Monate in der Ebene vorüber sind und über die Berge der rauhe Nordwind fegt, liegen die Höhen wieder in Einsamkeit und Ruhe wie ehedem. Bis wieder im Frühjahr die grauen Nebelmassen vom Westen herüberziehen und das Gebirge von neuem mit der Eintönigkeit grauer Dämmerung bedecken.