|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von der neuen Art der Darstellung der Dinge soll in diesem letzten Kapitel gehandelt werden. Wir meinen die Art, wie das gegebene Objekt für das Auge als Bild zurecht gemacht wird, wobei der Begriff »Bildform« eine Anwendung auf das ganze Gebiet der sehbaren Künste gestattet.

Es liegt auf der Hand, dass die neuen Körper- und Bewegungsgefühle, wie sie soeben dargelegt worden sind, auch in der Bildgestaltung sich geltend machen müssen, daß die Begriffe des Ruhigen, Grossen, Gewichtigen im Bildeindruck unabhängig von dem besonderen Stoff der Darstellung, bestimmend hervortreten werden. Damit sind aber die Momente der neuen Bildform nicht erschöpft; es treten andere dazu, die aus den vorausgegangenen Bestimmungen nicht entwickelt werden können, Momente ohne Gefühlston, Resultate der blossen vollkommeneren Ausbildung des Sehens. Es sind die eigentlich künstlerischen Prinzipien: die Klärung des Sichtbaren und die Vereinfachung der Erscheinung einerseits und dann das Verlangen nach immer inhaltreicheren Anschauungskomplexen anderseits. Das Auge will mehr bekommen, weil seine Fähigkeit des Aufnehmens bedeutend erhöht ist, zugleich aber vereinfacht und klärt sich das Bild, insofern die Dinge augengerechter gemacht sind. Und dazu kommt dann noch ein drittes: das Zusammensehen der Teile, die Fähigkeit, das Viele in der Anschauung einheitlich zusammenzufassen, was sich mit einer Komposition verbindet, wo jeder Teil des Ganzen an seiner Stelle als notwendig empfunden wird.

Man kann über diese Materien nur entweder sehr ausführlich oder sehr kurz d. h. in blossen Überschriften reden, mit einer mittleren Breite möchte der Leser mehr ermüdet als aufgeklärt werden. Ich habe die kurze Darstellung gewählt, da sie allein in den Rahmen dieses Buches passt. Wenn das Kapitel darum nur unbeträchtlich aussieht, so mag dem Autor die Bemerkung erlaubt sein, dass es trotzdem nicht schnell geschrieben worden ist, und dass es überhaupt bequemer sein möchte, 239 verlaufenes Quecksilber zu sammeln, als die verschiedenen Momente aufzufangen, die den Begriff eines reif und reich gewordenen Stiles konstituieren. Die Neuheit des Versuches aber wird – wenigstens teilweise – als Entschuldigung gelten dürfen, wenn dieser Abschnitt die Eigenschaften einer gefälligen Lektüre in besonderem Grade entbehren lässt.

Nicht nur die Bilder eines einzelnen Meisters, auch die Bilder einer Generation in ihrer Gesamtheit haben ihren bestimmten Pulsschlag. Ganz abgesehen vom Inhalt der Darstellung können die Linien unruhig und hastig laufen oder gemessen und still, kann die Flächenfüllung gedrängt sein oder weiträumig und bequem und die Modellierung klein und springend oder grossflächig und gebunden. Nach allem, was über die neue Schönheit des Cinquecento in Körper und Bewegung schon gesagt worden ist, hat man auch von den Bildern ein Ruhigwerden zu erwarten, mehr Masse und Räumlichkeit. Es wird ein neues Verhältnis von Raum und Füllung festgestellt, die Kompositionen werden gewichtiger und in Lineament und Modellierung empfindet man denselben Geist der Ruhe, dasselbe gehaltene Wesen, das der neuen Schönheit unentbehrlich ist.

1.

Der Gegensatz ist augenscheinlich, wenn man ein Jugendwerk Michelangelos, das Tondo der Madonna mit dem Buch, neben ein gleiches Rundrelief des Antonio Rossellino stellt, der die alte Generation vertreten mag. Vgl. die Abbildungen hier und hier. Hier das flimmernde Vielerlei und dort der einfache grossflächige Stil. Es handelt sich nicht nur um ein Weglassen von Sachen, um die Vereinfachung im Stofflichen (wovon schon die Rede gewesen ist), sondern um die Behandlung der Flächen überhaupt. Wenn Rossellino den Hintergrund mit dem zitternden Licht- und Schattenspiel seiner felsigen Landschaft belebt und die Fläche des Himmels mit gekräuselten Wölkchen besetzt, so ist das nur die Fortführung der Art, mit der auch Kopf und Hände modelliert sind. Michelangelo sucht die grossen zusammenhängenden Flächen schon in der menschlichen Form und damit ist die Frage, wie er das übrige behandle, von selbst erledigt. In der Malerei gilt kein anderer Geschmack als in der Plastik. Auch hier hört die Freude am Kapriziösen, an den vielen kleinen Hebungen und Senkungen auf, man verlangt nach den stillen grossen Massen von hell und dunkel. Die Vortragsbezeichnung heisst legato.

240 Noch deutlicher vielleicht äussert sich der Stilwechsel in der Behandlung der Linie. Das quattrocentistische Lineament hat etwas Krauses und Hastiges. Der Zeichner interessiert sich da vor allem für die bewegte Form. Er übertreibt – unbewusst – die Bewegung in der Silhuette, im Haar, in jeder Einzelform. Der Mund mit den Lippenschwellungen ist ganz besonders eine Bildung, die das Quattrocento eigentümlich aufgefasst hat. Mit einer Energie, die fast an Dürer erinnert, sucht ein Botticelli oder Verrocchio die Bewegung der Mundspalte, die Wölbung der Lippen, den Schwung der Randlinien eindrücklich zu machen. Im gleichen Sinne wird man die formreiche, knorpelige Nase einen Lieblingsgegenstand des 15. Jahrhunderts nennen können. Mit welchem Interesse werden die Bewegungen der Nasenflügel modelliert! Und die Nasenlöcher zu zeigen, hat sich kaum ein quattrocentistischer Porträtist versagen können.Ein Inbegriff all dieser Eigentümlichkeiten ist die bekannte Zeichnung »Verrocchios« zu einem Engelkopf in den Uffizien. (S. Abbildung.) Der Kopf kommt fast gleich auf dem Erzengelbild der Florentiner Akademie wieder vor.

»Verrocchio«

Engelkopf

Dieser Stil verliert sich mit dem neuen Jahrhundert. Das Cinquecento bringt den beruhigten Fluss der Linie. Dasselbe Modell würde jetzt ganz anders gezeichnet werden, weil eben die Augen anders sehen. Es ist aber, als ob überhaupt ein neues Mitgefühl für die Linie wachgeworden sei; es wird ihr wieder ein Recht zugestanden, sich auszuleben. Man vermeidet die harten Begegnungen und die heftigen Brechungen, das Knickwerk und das kurzatmige Geschlängel. Perugino hatte angefangen und Raffael mit unübertroffener Feinfühligkeit fortgefahren. Aber auch die Übrigen, die im Temperament ganz anders sind, kennen die Schönheit des grossen Linienzuges, der rhythmischen Kadenz. Bei Botticelli kann es noch vorkommen, dass ein spitzer Ellenbogen hart gegen den Bildrand stösst (Pietà, München), jetzt nehmen die Linien Rücksicht aufeinander, sie accomodieren sich gegenseitig und das Auge wird empfindlich gegen die schrillen Schneidungen der älteren Manier.

2.

Das allgemeine Verlangen nach dem Weiträumigen musste dann auch in der Malerei ein neues Verhältnis der Figuren zum Raum bedingen. Man empfand die Räumlichkeit in den alten Bildern als eng. Die Figuren stehen da hart am vorderen Bühnenrand und das ergiebt einen Eindruck von Knappheit, der nicht verschwindet, auch wenn dahinter noch so weite Hallen und Landschaften erscheinen. Selbst Lionardos Abendmahl ist in dem Vorrücken des Tisches bis fast an die 242 Rampe noch quattrocentisch befangen. Das Normalverhältnis geben die Porträts. Was ist das für eine unbehagliche Existenz in dem Stübchen, in das Lorenzo di Credi seinen Verrocchio hineingesetzt hat (Uffizien), gegenüber dem grossen tiefen Atemzug cinquecentistischer Porträts. Die neue Generation verlangte Luft und Bewegungsmöglichkeit und sie erreichte das zunächst mit der Vergrösserung des Figurenabschnittes. Das Kniestück ist eine Erfindung des 16. Jahrhunderts. Aber auch da, wo von der Figur wenig mitgeteilt ist, weiss man jetzt einen weiträumigen Eindruck zu gewinnen: wie wohlig wirkt der Castiglione mit seinem Dasein innerhalb der vier Rahmenlinien.

In analoger Weise wirken auch quattrocentistische Fresken an ihrem Orte gewöhnlich knapp und eng, In der Kapelle Nikolaus V. im Vatikan sehen die Fresken Fiesoles beengt aus und in der Kapelle des Palazzo Medici, wo Gozzoli den Zug der Könige gemalt hat, wird der Beschauer trotz aller Festpracht ein Gefühl von Unbehagen auch nicht ganz los werden. Sogar noch von Lionardos Abendmahl wird man etwas Ähnliches sagen müssen; wir erwarten einen Rahmen oder Rand, den das Bild nicht hat und nie gehabt haben kann.

Es ist charakteristisch, wie dann Raffael in den Stanzen eine Entwicklung durchmacht. Sieht man in der Camera della Segnatura ein Bild, z. B. die Disputa, allein, so mag dem Beschauer das Verhältnis zur Wand nicht störend vorkommen; sieht er aber auf zwei Bilder zugleich, wie sie in den Ecken zusammenstossen, so kommt ihm das Altertümlich-Trockene der Raumempfindung gleich zum Bewusstsein. In der zweiten Stanze ist die Eckbegegnung eine andere und das Format der Bilder, angesichts des vorhandenen Raumes, überhaupt kleiner genommen.

3.

Es ist kein Widerspruch, wenn trotz dem Verlangen nach Räumigkeit die Figuren innerhalb des Rahmens an Grösse zunehmen.Die plastische Figur in der Nische unterliegt den gleichen Veränderungen. Sie sollen als Masse beträchtlicher wirken, wie jetzt überall die Schönheit im Gewichtigen gesucht wird.

Man vermeidet den überflüssigen Raum, weil man weiss, dass die Figuren dadurch an Kraft verlieren, und man besitzt die Mittel, bei aller Beschränkung, die Vorstellung doch mit dem Eindruck der Weite zu füllen.

Die Neigung geht auf das Zusammengenommene, Schwere, Lastende. Die Horizontale gewinnt an Bedeutung. Und so senkt sich der Gruppenumriss und aus der hohen Pyramide wird die Dreiecksgruppe mit breiter 243 Grundlinie. Raffaels Madonnenkompositionen liefern die besten Beispiele. In gleichem Sinn ist das Zusammennehmen von zwei oder drei Stehfiguren zur geschlossenen Gruppe anzuführen. Die älteren Bilder erscheinen da, wo sie gruppieren wollen, dünn und brüchig und im ganzen licht und leicht gegenüber der massigen Füllung des neuen Stils.

4.

Endlich ergab sich als unabweisbare Konsequenz die allgemeine Steigerung der absoluten Grösse. Die Figuren wachsen den Künstlern sozusagen unter den Händen. Es ist bekannt, wie Raffael in den Stanzen den Massstab immer grösser nimmt. Andrea del Sarto überbietet im Hof der Annunziata mit seinem Geburtsbild sich selbst und wird gleich wieder überboten von Pontormo. So gross war die Freude am Mächtigen, dass selbst der jetzt erwachte Sinn für Einheitlichkeit keinen Einspruch erhob. Von den Tafelbildern gilt dasselbe. Man sieht die Veränderung in jeder Galerie; wo das Cinquecento beginnt, da beginnen die grossen Tafeln und die grossen Leiber. Wir haben später noch einmal davon zu reden, wie das Einzelgemälde in den architektonischen Zusammenhang aufgenommen wird; man sieht es nicht mehr für sich allein, sondern mit der Wand zusammen, für die es bestimmt ist, und so wäre die Malerei schon von diesem Gesichtspunkt aus der Grössensteigerung überantwortet gewesen, auch wenn nicht ihr eigener Wille sie in derselben Richtung geführt hätte.

Die hier gegebenen Stilmerkmale sind wesentlich stofflicher Natur, sie entsprechen einem bestimmten Gefühlsausdruck; nun treten aber – wie gesagt – Momente formaler Natur dazu, die aus der Stimmung der neuen Generation nicht entwickelt werden können. Mathematisch sauber ist die Abrechnung nicht zu machen: die Vereinfachung im Sinne der Beruhigung trifft sich mit einer Vereinfachung, die auf möglichst vollkommene Klärung des Bildes ausgeht und die Tendenz zum Zusammengenommenen und Massigen begegnet einem mächtig entwickelten Willen, den Bildern einen immer grösseren Erscheinungsreichtum zu geben, jenem Willen, der die konzentrierten Gruppengebilde schafft und die Tiefendimension sich erst eigentlich erschließt. Dort die Absicht, dem Auge die Perception zu erleichtern, und hier die Absicht, das Bild möglichst inhaltreich zu machen.

Wir stellen zunächst zusammen, was sich dem Begriff der Vereinfachung und Klärung unterordnen lässt. 244

1.

Die klassische Kunst greift zurück auf die Elementarrichtungen der Vertikale und der Horizontale und auf die primitiven Ansichten der reinen Face- und Profilstellung. Es waren hier völlig neue Wirkungen zu entdecken, denn dem Quattrocento war das Einfachste ganz abhanden gekommen. In der Absicht, um jeden Preis bewegt zu erscheinen, war es diesen Urrichtungen und Uransichten geflissentlich ausgewichen. Auch ein einfach denkender Künstler wie Perugino hat z. B. in seiner Pietà im Palazzo Pitti kein einziges reines Profil und nirgends die reine Facestellung. Jetzt, wo man alle Fülle des Reichtums besass, bekam auf einmal das Primitive einen neuen Wert. Nicht dass man archaisiert hätte, aber man erkannte die Wirkung des Einfachen im Zusammenhang des Reichen: es giebt die Norm und das ganze Bild bekommt Haltung dadurch. Lionardo trat als ein Neuerer auf als er seine Abendmahlsgesellschaft mit zwei Profilköpfen in reiner Vertikale einrahmte; von Ghirlandajo wenigstens hat er das nicht lernen können.Die Porträtköpfe auf den Tornabuonifresken dürfen in diesem Sinne kaum angeführt werden, da es sich hier nicht um formale Absichten von seiten des Künstlers, sondern um bestimmte gesellschaftliche Modehaltungen handelte. Man sieht das an den anderen Kompositionen Ghirlandajos. 245 Michelangelo erklärt sich von allem Anfang an für den Wert des Einfachen und Raffael hat wenigstens unter den Bildern seines Meisterstils kaum eines, wo man nicht auf die bewusste Verwendung der Einfachheit im Sinne der starken, nachdrücklichen Wirkung stiesse. Wer von der älteren Generation würde die Schweizergruppe in der Messe von Bolsena so zu geben gewagt haben: drei Vertikalen nebeneinander! Und gerade diese Schlichtheit thut hier Wunder. Und so giebt er an höchster Stelle, bei der Sixtinischen Madonna, die reine Vertikale mit ungeheurer Wirkung, das Primitive im Zusammenhang der vollendeten Kunst. Eine Architektonik wie die Fra Bartolommeos wäre ohne dieses Zurückgreifen auf die elementaren Erscheinungsweisen vollends undenkbar.

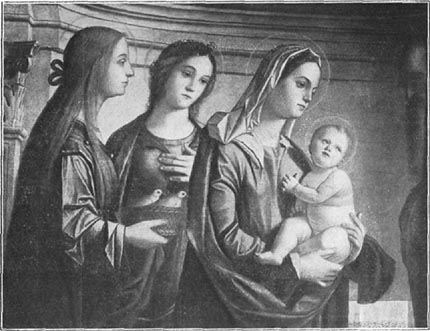

Carpaccio, Maria mit Begleiterinnen bei der Darstellung im Tempel (Bruchstück)

Nimmt man dann eine einzelne Figur wie etwa den liegenden Adam Michelangelos an der sixtinischen Decke, der so fest und sicher wirkt, so wird man sich sagen müssen, dass ohne die Einstellung der Brust in die volle Breitansicht die Wirkung nicht zu stande käme. Sie ist eindrucksvoll, weil die (für das Auge) normale Stellung aus schwierigen Umständen heraus gewonnen ist. Die Figur ist damit gleichsam festgelegt. Sie bekommt etwas Notwendiges.

Ein anderes Beispiel für die Wirkung einer solchen – man möchte sagen – tektonischen Ansicht, ist der sitzende und predigende Johannes von Raffael (Tribuna). Es wäre leicht gewesen, ihm eine gefälligere (oder mehr malerische) Wendung zu geben, aber so wie er dasitzt, uns ganz entgegen mit der Breite der Brust und den Kopf gerade aufgerichtet, so spricht nicht nur der Mund des Predigers, sondern die ganze Gestalt ruft aus dem Bilde heraus und diese Wirkung hätte auf keine andere Weise gewonnen werden können.

Auch in der Lichtführung sucht das Cinquecento die einfachen Schemata auf. Man findet Köpfe, die, en face gesehen, in der Nasenlinie sich genau teilen, d. h. auf der einen Hälfte dunkel, auf der andern hell gehalten sind, und diese Art von Beleuchtung verbindet sich gern mit der höchsten Schönheit. So ist Michelangelos Delphica und so der 246 jugendliche Idealkopf Andrea del Sartos. Anderwärts sucht man oft bei hohem Lichteinfall eine symmetrische Beschattung der Augen zu erhalten, was auch sehr klar und ruhig wirkt. Ein Beispiel: der Johannes auf Bartolommeos Pietà oder Lionardos Johannes der Täufer im Louvre. Das will nun durchaus nicht heissen, dass man immer so beleuchtete, so wenig man immer mit den einfachen Achsen operierte. Allein man empfand die Wirkung des Einfachen und verwertete es als etwas Besonderes.

Sebastiano del Piombo

Drei weibliche Heilige (Bruchstück)

Auf dem frühen Bilde Sebastianos in S. Crisostomo in Venedig sieht man auf der linken Seite drei weibliche Heilige zusammenstehen (vgl. die Abbildung). Ich muss diese Gruppe hier anziehen als ein besonders frappantes Beispiel der neuen Dispositionsart, wobei ich nicht von den Körpern, sondern nur von den Köpfen spreche. Scheinbar eine sehr natürliche Auswahl: ein Profil, ein führender Dreiviertel-Kopf und dann der dritte nicht mehr selbständig und auch im Licht untergeordnet, geneigt; die einzige Neigung neben den zwei Vertikalen. Nun gehe man den Vorrat quattrocentistischer Beispiele durch, wo sich etwa eine gleiche Anordnung fände, und man wird sich bald überzeugen, dass das Einfache gar nicht das Selbstverständliche war. Die Empfindung dafür kommt erst wieder mit dem 16. Jahrhundert, und noch in allernächster Nähe Sebastianos, im Jahre 1510, konnte Carpaccio seine Darstellung im Tempel malen (Akademie, Venedig), wo fast ganz im alten Stil drei weibliche Köpfe nebeneinander erscheinen, alle gleichwertig, jede etwas anders in der Wendung, und keine doch entschieden anders, ohne Über- und Unterordnung und ohne klaren Gegensatz.

2.

Die Rückkehr zu den elementaren Erscheinungsweisen ist nicht zu trennen von der Erfindung der Kontrastkomposition. Man darf wohl von Erfindung sprechen, denn die klare Einsicht, dass alle Werte nur Verhältniswerte sind, dass jede Grösse oder jede Richtung nur in Bezug auf andere Grössen und andere Richtungen ihre Wirkung erhält, ist vor dem klassischen Zeitalter nicht vorhanden gewesen. Jetzt erst weiss man, dass die Vertikale notwendig ist, weil sie die Norm giebt, an der die Abweichungen vom Lot zur Empfindung kommen und durch das ganze Reich der Sichtbarkeit bis hinauf zu den menschlichen Ausdrucksbewegungen macht man die Erfahrung, dass erst in der Verbindung mit dem Gegensätzlichen das einzelne Motiv seine volle Wirkungskraft entfalten kann. Gross wirkt, was in der Umgebung des Kleinern erscheint, sei es eine einzelne Körperform oder eine ganze Figur; einfach, was neben dem Vielteiligen steht; ruhig, was ein Bewegtes neben sich hat, u. s. w.

247 Das Prinzip der Kontrastwirkung ist für das 16. Jahrhundert von grösster Wichtigkeit. Alle klassischen Kompositionen sind darauf aufgebaut und es ist eine notwendige Konsequenz, dass in einem geschlossenen Werke jedes Motiv nur einmal vorkommen darf. Auf der Vollständigkeit und Einzigkeit der Gegensätze basiert die Wirkung von Wunderwerken der Kunst wie der Sixtinischen Madonna. Das Bild, das man vor allen andern gegen jede Effektrechnung gesichert halten möchte, ist ganz gesättigt mit lauter Kontrasten und bei der Barbara z. B. - um nur einen Fall herauszunehmen – war es jedenfalls lange entschieden, dass sie als Parallelfigur zu dem emporblickenden Sixtus abwärts blicken müsse, bevor an die besondere Motivierung dieses Abwärts gedacht wurde. Das Eigentümliche bei Raffael ist nur, dass der Beschauer über der Gesamtwirkung an die Einzelmittel nicht denkt, während etwa der spätere Andrea del Sarto uns seine Rechnung mit den Kontrasten vom ersten Augenblick an geradezu aufdrängt und das kommt daher, dass sie bei ihm blosse Formeln sind ohne einen Inhalt.

Es giebt auch eine Anwendung des Prinzips auf geistigem Gebiet: dass man einen Affekt nicht neben seinesgleichen vorbringen soll, sondern zusammen mit anders gearteten. Fra Bartolommeos Pietà ist ein Muster psychischer Ökonomie. Raffael mischt der Gesellschaft seines Cäcilienbildes, wo alles von dem Eindruck der himmlischen Musik ergriffen ist, die völlig gleichgültige Magdalena bei, in dem Bewusstsein, dass erst auf dieser Folie die Grade des Hingenommenseins bei den Andern dem Beschauer eindrücklich würden. An gleichgültiger Begleitung fehlt es dem Quattrocento nicht, aber solche Überlegungen lagen ihm dabei fern. Wie völlig schliesslich Kontrastkompositionen von der Art des Heliodor und der Transfiguration über den Horizont der ältern Kunst hinausgehen, braucht nicht gesagt zu werden.

3.

Das Problem der Kontraste ist ein Problem der gesteigerten Intensität der Bildwirkung. Nach demselben Ziel geht nun aber auch die ganze Summe der Bemühungen, die auf die Vereinfachung und Verdeutlichung der Erscheinung gerichtet sind. Was damals in der Architektur geschah, der Prozess der Reinigung, das Ausscheiden aller Einzelheiten, die für das Ganze unwirksam sind, die Auswahl weniger, grosser Formen, die Verstärkung der Plastik, all das hat in der darstellenden Kunst ein vollkommenes Analogon.

Die Bilder werden gesichtet. Es sollen grosse führende Linien herauskommen. Die alte Art der Betrachtung im Detail, das Abtasten des Einzelnen, das Herumgehen im Bilde von Teil zu Teil hört auf, die 248 Komposition soll als Ganzes wirken und schon dem Fernblick deutlich sein. Bilder des 16. Jahrhunderts haben einen höheren Grad von Sehbarkeit. Die Perzeption ist ausserordentlich erleichtert. Was wesentlich ist, tritt sofort hervor; es giebt eine entschiedene Über- und Unterordnung und das Auge wird in bestimmten Bahnen geführt. Statt aller Beispiele diene die Einweisung auf die Komposition des Heliodor. Man darf nicht daran denken, was dem Betrachter von einem quattrocentistischen Maler auf einer solchen Fläche an Sehenswürdigkeiten, die alle gleichmässig sich dem Auge entgegengedrängt hätten, zugemutet worden wäre.

Der Stil des Ganzen ist auch der Stil des Einzelnen. Eine Draperie des 16. Jahrhunderts unterscheidet sich von einer quattrocentistischen eben dadurch, dass grosse durchgehende Linien vorhanden sind, klare Kontraste von schlichten und reichen Partien und dass im ganzen der Körper, der doch das Wesentliche bleibt, unter dem Gewand sich deutlich macht.

In dem Gefält des Quattrocento lebt sich ein ganzes grosses Stück seiner Formphantasie aus. Leute ohne Augensinnlichkeit werden an diesen Gebilden gleichgültig vorüberstreifen und überhaupt glauben, so etwas Nebensächliches mache sich ganz von selber. Man probiere aber nur einmal, ein solches Stück Draperie zu kopieren und man wird bald Respekt davor bekommen und in diesen Schiebungen eines toten Stoffes den Stil, d. h. den Ausdruck eines bestimmten Wollens empfinden, so dass man gerne dem Rieseln und Rauschen und Murmeln seine Aufmerksamkeit zuwendet. Jeder hat seinen Stil. Am flüchtigsten ist Botticelli, der mit gewohnter Heftigkeit einfache langzügige Furchen reisst, während Filippino und Ghirlandajo und die Pollaiuolos mit Liebe und Hingebung ihre formenreichen Faltennester bauen, wofür die 249 untenstehende Abbildung einer Sitzfigur mit dem Mantel über dem Schoss ein Beispiel sein mag.Die Draperie der Madonna Ghirlandajos in den Uffizien (mit zwei Erzengeln und zwei knieenden Heiligen) steht in direktem Zusammenhang mit der berühmten und oft abgebildeten Gewandstudie Lionardos im Louvre (z. B. Müntz p. 240, Müller-Walde Abb. 18). Sollte Ghirlandajo wirklich den Lionardo kopiert haben? oder ist die Zeichnung von Ghirlandajo? Dieser Meinung war Bayersdorfer. Berenson dagegen bleibt mit Recht bei der Autorschaft Lionardos.

P. Pollaiuolo. Prudentia

Mit verschwenderischer Hand streute das 15. Jahrhundert seinen Reichtum über den ganzen Körper aus. Wenn es keine Falten sind, so ist es ein Schlitz, eine Öffnung, ein Bausch oder die Musterung des Stoffes, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Man hält es für undenkbar, dass das Auge irgendwo auch nur einen Augenblick lang unbeschäftigt bleiben soll.

In welchem Sinne die neuen Interessen des 16. Jahrhunderts auf die Draperie wirken, ist schon angedeutet worden. Es genügt, die Frauen auf Lionardos Annabild, Michelangelos Madonna der Tribuna oder Raffaels Madonna Alba gesehen zu haben, um die Absichten des neuen Stiles zu verstehen. Das Wesentliche: das Kleid soll nicht das plastische Motiv überwuchern.Lionardo, Buch von der Malerei No. 182 (254): Mache deine Figuren nie zu reich an Verzierungen, so dass diese der Form und Stellung der Figuren etwa im Wege wären. Das Gefält tritt in den Dienst des Körpers und soll sich nicht als etwas Unabhängiges dem Blicke aufdrängen und selbst bei Andrea del Sarto, der gern seine rauschenden Stoffe in malerischen Brechungen funkeln lässt, ist das Tuchwerk nie von der Bewegung der Figur loszulösen, während es im 15. Jahrhundert so oft ein Sonderinteresse in Anspruch nimmt.

Wenn nun bei einer Draperie die Falten gelegt werden können nach Belieben und es hier wohl verständlich ist, wie ein neuer Geschmack von dem Vielen hinweg nach dem Wenigen drängt, nach grossen, starken, führenden Linien, so sind die festen Gebilde wie Kopf und Körper doch nicht minder dem umgestaltenden Willen des neuen Stiles unterworfen gewesen.

Köpfe des 15. Jahrhunderts haben das Gemeinsame, dass das glänzende Auge den Hauptaccent abgiebt. Den ganz lichten Schatten gegenüber besitzt die dunkle Pupille (und Iris) eine Bedeutung, dass man notwendig zuerst das Auge im Kopfe sieht und das mag auch in der Natur der Normaleindruck sein. Das 16. Jahrhundert unterdrückt diese Wirkung; es dämpft den Glanzblick; das knochige Gefüge, die Struktur soll das wesentliche Wort sprechen. Man verstärkt die Schatten, 250 um der Form mehr Energie zu geben. Nicht zerstreut auftretend, in kleinen Partikeln, sondern als grosse zusammenhängende Massen haben sie die Aufgabe, zu verbinden, zu ordnen, zu gliedern. Was früher als lauter Einzelnes auseinanderfiel, wird zusammengenommen. Man sucht einfache Linien, sichere Richtungen. Man übertönt das Geringfügige mit dem Grossen. Nichts Einzelnes darf auffallen. Die Hauptformen sollen heraustreten für die Wirkung, auch für den Fernanblick.

Über solche Dinge ist es schwer überzeugend zu reden ohne Demonstration, und selbst die Demonstration wird erfolglos sein, so lange nicht die eigene Erfahrung ihr entgegenkommt. Statt aller Einzelausführung möge es hier mit dem Hinweis auf die parallelen Bildnisse des Perugino und des Raffael sein Bewenden haben. Der Betrachter wird sich überzeugen, wie Perugino bei minutiöser Detaillierung seine Schatten nur in kleinen Dosen und in geringer Stärke vorbringt, wie er damit operiert, so behutsam, als ob es ein notwendiges Übel wäre, während Raffael umgekehrt die Dunkelheiten mächtig heranzieht, nicht nur um dem Relief Kraft zu geben, sondern vor allem als ein Mittel, die Erscheinung zu wenigen, grossen Formen zu einigen. Augenhöhle und Nase sind unter einen Zug gebracht und ganz klar und einfach erscheint das Auge neben den ruhig zusammenschliessenden Schattenmassen. Den Nasen-Augenwinkel wird man im Cinquecento immer accentuiert finden, er ist für die Physiognomie von ausschlaggebender Wichtigkeit, ein Knotenpunkt, wo viele Ausdrucksfäden zusammenlaufen.

Es ist das Geheimnis des grossen Stiles, mit Wenigem viel zu sagen.

Wir verzichten völlig darauf, der neuen Auffassung nun dahin zu folgen, wo sie sich dem ganzen Körper gegenübergestellt sieht, und auch nur den Versuch zu machen, im einzelnen über die Vereinfachung der Leibeserscheinung auf das Wesentliche Rechenschaft zu geben. Es ist nicht das Mehr von anatomischen Kenntnissen, was hier entscheidet, sondern ein Sehen der Figur nach ihren grossen Formen. Wie der Körper jetzt in seinen Artikulationen begriffen wird, wie das Gewächs in den Knotenpunkten sich markiert, setzt ein Gefühl für organische Gliederung voraus, das von anatomischer Vielwisserei unabhängig ist.

In der Architektur spielt sich dieselbe Entwicklung ab, wofür hier nur ein Beispiel namhaft gemacht werde: das 15. Jahrhundert nahm keinen Anstoss, um eine Bogennische das Profil gleichmässig herumlaufen zu lassen; jetzt verlangt man ein Kämpfergesimse, d. h. der wichtige Punkt, wo der Bogen ansetzt, muss deutlich accentuiert sein. Eben diese Klarheit fordert man auch von den Artikulationen des Körpers. Es ist eine andere Art, wie der Hals auf dem Torso aufsitzt. Die Teile sondern 251 sich bestimmter von einander, zugleich aber bekommt der Körper als Ganzes einen überzeugenden Zusammenhang. Man sucht der entscheidenden Ansatzpunkte sich zu bemächtigen; man lernt verstehen, was man in der Antike schon so lange vor sich gehabt hatte, und in der Folge kam es wohl auch zu einem bloss schematischen Konstruieren des Körpers, wofür aber die grossen Meister nicht verantwortlich zu machen sind.

Und nun handelt es sich ja nicht nur um die Darstellung des Menschen nach seiner ruhenden Erscheinung, sondern auch und noch viel mehr um seine Bewegung, um seine körperlichen und geistigen Funktionen. Unabsehbare Reihen von lauter neuen Aufgaben erstanden auf dem Gebiet der physischen Bewegung und des physiognomischen Ausdrucks. Alles Stehen, Gehen, Heben und Tragen, Laufen und Fliegen musste nach den neuen Forderungen durchgearbeitet werden, so gut wie der Ausdruck der Affekte. Überall schien es möglich und notwendig, das Quattrocento an Klarheit und an gesteigerter Kraft des Eindrucks zu überbieten. Für die Aktionen des nackten Körpers hat Signorelli am meisten vorgearbeitet; unabhängig von dem peinlich genauen Studium der Einzelheiten, wie es die Florentiner trieben, kam er sicherer zu dem, was für das Auge wichtig ist und was die Vorstellung verlangt. Allein mit all seiner Kunst ist er nur Andeutung und Ahnung, wenn man Michelangelo neben ihn stellt. Michelangelo hat für die Muskelfunktionen zuerst diejenigen Ansichten gefunden, die den Beschauer zwingen, den Vorgang mitzuerleben. Er gewinnt dem Stoff so völlig neue Wirkungen ab, als ob ihn noch niemand in der Hand gehabt hätte. Die Reihe der sitzenden Sklaven in der Sixtina ist, nachdem der Karton der badenden Soldaten verloren gegangen, die eigentliche hohe Schule, der Gradus ad Parnassum zu nennen. Sieht man allein auf die Zeichnung der Arme, so kann man die Bedeutung des Werkes ahnen lernen. Wo das Quattrocento die leichtest fassbaren Erscheinungsarten aufsuchte, wie z. B. beim Ellenbogen die Profilansicht, und Generation an Generation dieses Schema weitergab, da reisst ein Mann mit einem Mal alle Schranken ein und giebt Gelenkzeichnungen, die beim Beschauer ganz neue Innervationen erzeugen mussten. Nicht mehr gleichmässig in der breiten Ansicht aufgenommen und nicht mit trägem Parallelismus der Konturlinien, besitzen die mächtigen Glieder dieser »Sklaven« ein Leben, das über den Eindruck der Natur hinausgeht. Das Aus- und Einspringen der Linie, das Anschwellen und Zusammenziehen der Form bedingt diese Wirkung. Von der Verkürzung wird später die Rede sein.

Michelangelo ist für alle der grosse Lehrmeister gewesen, der zeigte, welches die sprechenden Ansichten sind. Um mit einem einfachen 252 Beispiel zu illustrieren, sei auf die weiblichen Tragfiguren Ghirlandajos und Raffaels zurückverwiesen (s. die Abbildungen hier und hier): wenn man sich klar gemacht hat, um wieviel der gesenkte linke Arm, der eine Last trägt, bei Raffael dem Ghirlandajo überlegen ist, so hat man einen Ausgangspunkt, um den Unterschied der Zeichnung im 15. und 16. Jahrhundert zu beurteilen.Leider können wir die Raffaelsche Figur nicht in einer Originalzeichnung vorlegen, sondern nur in einer (alten) Kopie nach dem Fresko: Die Linien könnten noch ausdrucksvoller behandelt sein.

Mit dem Augenblick, wo der Wert der Gelenke sich erschloss, musste auch das Bedürfnis erwachen, die Gelenke alle sichtbar zu machen und so tritt jene Entblössung der Arme und Beine ein, die auch vor den Heiligenfiguren nicht Halt macht. Das Aufstreifen der Ärmel bei heiligen Männern ist etwas Allgemeines – man verlangt nach dem Ellenbogengelenk –, Michelangelo aber geht weiter und entkleidet auch eine Maria bis zum Schultergelenk (Madonna der Tribuna). Wenn andere ihm darin nicht folgten, so wird doch namentlich bei Engeln das Blosslegen des Armansatzes üblich. Schönheit ist Klarheit der Charniere.

Für das mangelhafte Verständnis organischer Gliederung, wie es dem 15. Jahrhundert eigentümlich ist, darf man als ein Hauptbeispiel die Behandlung des Schamtuches bei Christus oder Sebastian anführen. Dieses Kleidungsstück ist dann unleidlich, wenn es die überleitenden Linien zwischen dem Torso und den Extremitäten verdeckt. Botticelli und Verrochio scheinen keinerlei Unbehagen empfunden zu haben, den Leib so zu zerhacken, während im 16. Jahrhundert das Schamtuch in einer Weise angeordnet wird, welche deutlich sagt, dass man den struktiven Gedanken verstanden habe und die reine Erscheinung wahren wollte. Es ist nicht überraschend, dass Perugino mit seinem 253 architektonischen Denken schon früh auf eine gleiche Lösung gekommen war.

Piero di Cosimo. Liegende Venus (Bruchstück)

Um mit einem grössern Beispiel die Erörterung abzuschliessen, stellen wir zwei Bilder, die Venus aus Piero di Cosimos »Venus und Mars« in Berlin und Tizian ruhende Venus der Uffizien (s. Abb.), einander gegenüber, wobei Tizian das Cinquecento auch für Mittelitalien vertreten muss, da sich kein ebensogut passendes Vergleichsstück finden liess. Also beiderseits die liegende nackte Frau. Nun wird man natürlich zuerst aus der Verschiedenheit des Körpers die Verschiedenheit der Wirkung erklären wollen, aber wenn man auch einräumt, dass hier die artikulierte Schönheit des 16. Jahrhunderts, wie wir sie oben bei Franciabigio (im Kapitel »Die neue Schönheit«) aufgewiesen haben, mit dem unartikulierten Gewächs des 15. Jahrhunderts in Vergleich tritt, und dass eine Gestalt im Geschmack des Cinquecento, wo die feste fassende Form gegenüber den quellenden Weichteilen betont ist, jedenfalls den Vorzug grösserer Klarheit haben muss, so bleiben doch noch genug Unterschiede in der Art, wie die Form zur Erscheinung kommt: dort nur bruchstückweise und mangelhaft und hier zur vollkommensten Klarheit hinaufgeläutert. Selbst wer von italienischer Kunst erst wenig gesehen hat, wird bei Piero stutzig werden, sobald 254 er etwa die Zeichnung des rechten Beines ins Auge fasst. Eine gleichmässige Linie parallel dem Bildrand. Es ist ganz gut möglich, dass das Modell diesen Anblick bot. Allein warum hat der Maler sich damit genügen lassen? Warum giebt er gar nichts von der Gliederung des Beines? Er hatte kein Bedürfnis darnach. Das Bein ist gestreckt: es würde nicht anders aussehen, wenn es vollkommen steif wäre; es ist von oben belastet und zusammengedrückt, allein es sieht aus wie verdorrt und eben solche Verkrümmungen der Erscheinung sind es, gegen die der neue Stil Einsprache erhebt. Man sage nicht, Piero sei eben ein schlechterer Zeichner als Tizian, es handelt sich hier wirklich um generelle Stilunterschiede und wer dem Problem nachgeht, wird erstaunen, wie weit die Analogien reichen. Man könnte sogar aus frühen Dürerzeichnungen genaue Parallelbeispiele zu Piero beibringen.

Tizian. Liegende Venus

Der Leib, vorquellend wie immer im 15. Jahrhundert, hängt seitwärts. Das ist sehr unschön, allein wir wollen dem Naturalisten sein Vergnügen lassen, wenn er nur nicht die Verbindung zwischen den Beinen und dem Leibe zerschnitten hätte. Es fehlt völlig an den überführenden Formen, nach denen die Vorstellung verlangt.

Und so verschwindet oben der linke Arm von der Schulter an plötzlich, ohne Andeutung, in welcher Weise er auszudenken wäre, bis man dann irgendwo eine Hand antrifft, die zugehörig sein muss, wo aber für das Auge der Zusammenhang fehlt.

Fragt man nach der Klarmachung der Funktion, wie das Stützen des aufgelehnten Armes zur Erscheinung komme, die Drehung des Kopfes oder die Bewegung im Handgelenk, so bleibt Piero vollends stumm. Tizian giebt nicht nur den Körper nach seinem Bau in vollkommener Klarheit und lässt uns über keinen einzigen Punkt im Ungewissen, auch das Funktionelle ist diskret, aber durchaus genügend angegeben. Von dem Wohlklang der Linie, wie (an der rechten Seite namentlich) der Kontur in gleichmässig rhythmischem Fall heruntereilt, wollen wir gar nicht reden. Nur sei im allgemeinen gesagt, dass auch Tizian nicht von Anfang an so komponierte: die einfachere, ältere Venus in der Tribuna, mit dem Hündchen, mag den Vorzug grösserer Frische haben, ist aber nicht von gleicher Reife.

Was von der einzelnen Figur gilt, gilt in erhöhtem Grade von der Zusammenfügung mehrerer. Das Quattrocento machte dem Auge unglaubliche Zumutungen. Der Beschauer hat nicht nur die grösste Mühe, aus den enggestellten Kopfreihen die einzelnen Physiognomien sich herauszuklauben, er bekommt auch Figuren in Bruchstücken zu sehen, die fast unmöglich zur ganzen Gestalt zu vervollständigen sind. Man wusste noch nicht, was man an Überschneidungen und Verdeckungen riskieren 255 durfte. Ich verweise auf die unleidlichen Figurenabschnitte in Ghirlandajos Heimsuchung (Louvre) oder auf Botticellis Anbetung der Könige in den Uffizien, wo der Leser eingeladen sei, einmal die rechte Bildhälfte zu analysieren. Für Vorgeschrittene wären die Fresken Signorellis in Orvieto zu empfehlen, mit ihrem schier unentwirrbaren Gewühl. Was für eine Befriedigung empfindet dagegen das Auge vor den figurenreichsten Kompositionen Raffaels; ich spreche von seinen römischen Arbeiten, denn in der »Grablegung« wirkt auch er noch ungeklärt.

In der Mitteilung architektonischer Dinge trifft man auf dieselbe Unberatenheit. Die Halle in Ghirlandajos Fresko mit dem Opfer Joachims ist so gezeichnet, dass die Pilaster mit ihren Kapitellen gerade an den oberen Bildrand stossen. Heutzutage wird jeder sagen, dass er entweder das Gebälk noch mit aufnehmen oder die Pilaster weiter unten durchschneiden musste. Diese Kritik aber haben wir von den Cinquecentisten gelernt. Perugino ist auch hier schon weiter als die andern, immerhin finden sich auch bei ihm noch Archaismen der Art, wenn er etwa meint, mit kleinen, vom Rand einspringenden Gesimsecken ein ganzes Gewölbejoch markieren zu können. Wirklich belustigend aber wirken die Raumrechnungen des alten Filippo Lippi. Sie gehören mit zu dem Urteil, das im ersten Kapitel dieses Buches über ihn gefällt worden ist.

1.

Unter allen Errungenschaften des 16. Jahrhunderts wird die völlige Befreiung der körperlichen Bewegung vorangestellt werden müssen. Sie ist es, die in erster Linie den Eindruck des Reichtums in einem cinquecentistischen Bilde bestimmt. Der Körper regt sich mit lebendigeren Organen und das Auge des Beschauers wird zu einer erhöhten Thätigkeit aufgerufen.

Unter Bewegung ist nun nicht die Fortbewegung vom Platze zu verstehen. Im Quattrocento wird ja schon viel gelaufen und gesprungen und doch haftet ihm eine gewisse Armut und Leere an, insofern von den Gelenken doch nur ein beschränkter Gebrauch gemacht wird und die Möglichkeiten der Wendungen und Biegungen in den grossen und kleinen Charnieren des Körpers nur bis zu einem gewissen Grade ausgebeutet zu sein pflegen. Hier setzt das 16. Jahrhundert ein mit einer Entfaltung des Körpers, mit einer Bereicherung der Erscheinung selbst bei dem ruhigen Gebilde, dass man sich an den Anfang einer ganz neuen 256 Epoche gestellt sieht. Auf einmal wird die Figur reich an Richtungen und was man nur als eine Fläche aufzufassen gewohnt war, bekommt Tiefe und wird zu einem Formenkomplex, wo auch die dritte Dimension ihre Rolle spielt.

Es ist der verbreitete Irrtum der Dilettanten, die Meinung, dass zu allen Zeiten alles möglich sei und dass die Kunst, sobald sie nur einige Ausdrucksfähigkeit gewonnen habe, gleich auch alle Bewegung werde geben können. Und doch vollzieht sich die Entwicklung nicht anders als bei einer Pflanze, die langsam Blatt um Blatt auseinanderlegt, bis sie rund und völlig und nach allen Seiten ausgreifend dasteht. Dieses ruhige, gesetzmässige Wachstum wird allen organischen Kunstkulturen eigen sein, allein es lässt sich nirgends so rein beobachten wie in der Antike und in der italienischen Kunst.

Ich wiederhole, es handelt sich nicht um Bewegungen, die einen neuen Zweck verfolgen oder im Dienst eines besonderen neuen Ausdruckes stehen, sondern lediglich um das mehr oder weniger reiche Bild eines Sitzenden, Stehenden, Lehnenden, wo die Hauptfunktion die gleiche bleibt, wo aber durch Wendungskontraste zwischen Oberkörper und Unterkörper, zwischen Kopf und Brust, durch Hochstellen eines Fusses, durch Übergreifen des Armes oder Vorschieben einer Schulter und was solcher Möglichkeiten mehr sind, sehr verschiedene Konfigurationen von Torso und Gliedern gewonnen werden können. Alsbald haben sich gewisse Gesetzmässigkeiten in der Verwendung der Bewegungsmotive herausgebildet und die kreuzweis korrespondierende Behandlung, wo etwa dem gebogenen rechten Bein die Biegung des linken Armes entspricht und umgekehrt, nennt man Kontrapost. Allein das Gesamtphänomen darf mit dem Begriff Kontrapost nicht bezeichnet werden.

Man könnte nun daran denken, die Differenzierung der synonymen Teile, der Arme und Beine, der Schultern und Hüften, die neuentdeckten Bewegungsmöglichkeiten nach den drei Dimensionen auf schematische Tabellen abzuziehen. Allein der Leser wird das hier nicht erwarten und sich, nachdem im vorausgehenden schon so viel von plastischem Reichtum die Rede war, mit einigen ausgewählten Beispielen zufrieden geben.

Am einleuchtendsten werden die Operationen des neuen Stils sich da darstellen, wo der Künstler den ganz bewegungslosen Körper vor sich hat wie bei dem Thema des Gekreuzigten, das bei der Festlegung der Extremitäten gar keiner Variation fähig zu sein scheint. Und doch hat die Kunst des Cinquecento auch aus diesem sterilen Motiv etwas Neues gemacht, indem sie die Gleichwertigkeit der Beine aufhob, das eine Knie über das andere schob und durch die Wendung der Figur im ganzen einen Richtungskontrast zwischen unten und oben gewann.

257 Bei Albertinelli ist davon gesprochen worden (am Ende des Kapitels »Fra Bartolommeo«). Der das Motiv bis in die letzte Konsequenz verfolgte, ist Michelangelo. Und bei ihm kommt dann – nebenbei gesagt – auch noch der Affekt hinzu: er ist der Schöpfer des Gekreuzigten, der das Auge nach oben richtet und dessen Mund zum Aufschrei der Qual sich öffnet.Vasari (VII. 275) interpretiert anders: alzato la testa raccomanda lo spirito al padre. Die Komposition ist nur in Kopien erhalten. – Hier hat der Crucifixus des 17. Jahrhunderts seinen Ursprung.

Reichere Möglichkeiten enthielt das Motiv des gefesselten Körpers: der an den Pfahl gebundene Sebastian oder der Christus der Geisselung oder auch jene Reihe von Pfeilersklaven, wie sie Michelangelo für das Juliusgrab vorhatte. Man kann die Wirkung gerade dieser »Gefangenen« bei den kirchlichen Thematen deutlich verfolgen und hätte Michelangelo die ganze Reihe am Grabmal ausgeführt, so wäre wohl überhaupt nicht mehr viel zu erfinden übrig geblieben.

Benvenuto Cellini. Perseus (Modell)

Wenn wir uns dann nach der freien Stehfigur umsehen, so erscheinen natürlich vollends unabsehbare Perspektiven. Wir wollen nun fragen, was wohl das 16. Jahrhundert mit dem Bronze-David Donatellos gemacht haben würde? Er ist in der Bewegungslinie dem klassischen Geschmack so verwandt, die Differenzierung der Glieder ist schon eine so wirkungsvolle, dass man – abgesehen von der Formbehandlung – wohl erwarten könnte, er würde auch diesem spätern Geschlecht genügt haben. Die Antwort giebt der Perseus des Benvenuto Cellini, eine späte Figur (1550), aber verhältnismässig einfach komponiert und daher zu einer Vergleichung geeignet. Hier sieht man, was dem David fehlt: nicht 258 nur, dass die Kontraste der Glieder stark gesteigert sind, die Figur ist überhaupt aus der einen Ebene herausgenommen und greift weit vor und zurück. Man mag das bedenklich finden und schon den Verfall der Plastik darin angedeutet sehen, ich brauche das Beispiel, weil es die Tendenz kennzeichnet.

Der Berliner Giovannino

Michelangelo freilich ist viel reicher und komponiert doch geschlossen, blockmässig; allein wie sehr er dabei die Figuren nach der Tiefe zu zu entwickeln sucht, ist oben (im Kapitel »Michelangelo (bis 1520)«) an dem Beispiel des Apollo im Gegensatz zu dem scheibenhaften David erörtert worden. Durch die Wendung der Figur, die von unten bis oben geht, wird die Vorstellung nach allen Dimensionen angeregt und der übergreifende Arm ist nicht nur als kontrastierende Horizontallinie wertvoll, sondern besitzt auch einen räumlichen Wert, indem er auf der Skala der Tiefenachse einen Grad bezeichnet und von sich aus bereits ein Verhältnis von vorn und rückwärts schafft. Ebenso ist der Christus in der Minerva gedacht und in diesen Zusammenhang gehört auch der Berliner Giovannino (s. Anmerkung oben im Kapitel »Michelangelo (bis 1520)«), nur würde ein Michelangelo die Auflockerung der Masse hier nicht gebilligt haben. Wer den Bewegungsinhalt der Figur analysiert, wird mit Nutzen den Bacchus Michelangelos beiziehen: völlig klar wird dann die altertümlich einfache und flache Auffassung in dem echten Jugendwerk des Künstlers der komplizierten Bewegung mit mehrseitiger Drehung in der Arbeit eines späteren Nachahmers sich gegenüberstellen und der Unterschied nicht nur zweier Individuen, sondern zweier Generationen dem Unbefangenen entgegentreten.Das gesuchte Motiv des Emporführens einer Schale zum Munde – ein einfacherer Sinn würde das Schlürfen selbst gegeben haben – kommt gleichzeitig auch in der Malerei. Vgl. den Giovannino des Bugiardini in der Pinakothek von Bologna.

Montorsoli. Der heilige Cosmas

259 Als Beispiel einer cinquecentistischen Sitzfigur sei der Cosmas aus der Mediceischen Grabkapelle angeführt, den Michelangelo vormodelliert und Montorsoli ausgeführt hat, eine schöne stille Gestalt, man möchte sagen, ein beruhigter Moses. Nichts Auffälliges im Motiv und doch eine Formulierung des Problems, die dem 15. Jahrhundert unzugänglich war. Man lasse die quattrocentistischen Sitzfiguren des Florentiner Domes zur Vergleichung am Auge vorübergehen: keiner dieser älteren Meister hat auch nur versucht, mit der Hochsetzung eines Fusses die unteren Extremitäten zu differenzieren, von dem Vorbeugen des Oberkörpers gar nicht zu reden. Der Kopf giebt hier dann noch einmal eine neue Richtung an und die Arme sind bei aller Ruhe und Anspruchslosigkeit der Gebärde höchst wirkungsvolle Kontrastglieder in der Komposition.

Sitzfiguren haben den Vorteil, dass die Gestalt als Volumen nahe zusammengeht und daher auch die Achsengegensätze energischer aufeinandertreffen. Es ist leichter, eine Sitzfigur plastisch reich zu machen als eine Stehfigur, und man wundert sich nicht, ihr im 16. Jahrhundert besonders häufig zu begegnen. Der Typus des sitzenden Johannesknaben verdrängt den des stehenden fast völlig, in der Plastik und der Malerei. Sehr übertrieben, aber eben deswegen lehrreich ist die späte Figur des J. Sansovino aus den Frari in Venedig (1556), der man die Qual ansieht, interessant erscheinen zu müssen (s. Abb.).

J. Sansovino. Johannes der Täufer

Die allergrösste Möglichkeit konzentrierten Reichtums bieten dann die Liegefiguren, wofür die blosse Erwähnung der Tageszeiten in der mediceischen Kapelle genügen möge. Ihrem Eindruck hat auch Tizian nicht widerstehen können; als er in Florenz gewesen war, kam ihm die langhingestreckte nackte Schöne, wie sie seit Giorgione in 260 Venedig gemalt wurde, allzu einfach vor, er suchte nach stärkern Richtungskontrasten der Glieder und malte seine Danaë, die mit halbaufgerichtetem Oberkörper, das eine Knie hochgestellt, den goldenen Regen in ihren Schoss aufnimmt. Dabei ist nun besonders lehrreich, wie er in der Folge – das Bild ist noch dreimal aus seinem Atelier hervorgegangen – die Figur immer mehr zusammenballt und die Kontraste (auch in der Begleitfigur) immer schärfer nimmt.Die Reihenfolge der Bilder lässt sich ganz bestimmt feststellen. Den Anfang giebt, wie jedermann weiss, das Bild in Neapel (1545), dann kommen mit beträchtlichen Abweichungen die Bilder von Madrid und Petersburg, und die letzte vollkommenste Redaktion enthält die Danaë in Wien.

Es ist bisher mehr von plastischen als von malerischen Beispielen die Rede gewesen. Nicht als ob die Malerei einen andern Gang genommen hätte – die Entwicklung geht ganz parallel –, allein es treten hier sofort die Probleme der Perspektive hinzu: ein und dieselbe Bewegung kann je nach der Ansicht reicher oder ärmer wirken, und einstweilen sollte nur von der Steigerung der objektiven Bewegung gehandelt werden. Sobald wir nun aber diese objektive Bereicherung auch im Zusammen mehrerer Figuren nachweisen wollen, lässt sich die Malerei nicht mehr zurückschieben. Die Plastik bildet zwar auch ihre Gruppen, allein hier stösst sie doch sehr bald an natürliche Grenzen und muss das Feld dem Maler überlassen. Der Bewegungsknäuel, den Michelangelo in dem Rundbild der Madonna der Tribuna uns zeigt, hat selbst bei ihm keine plastischen Analogien und die Anna selbdritt eines A. Sansovino in S. Agostino in Rom (1512) erscheint sehr arm neben Lionardos malerischer Komposition.

261 Es ist auffällig, wie bei aller Lebhaftigkeit des späteren Quattrocento und selbst bei den aufgeregtesten Malern – ich denke an Filippino – ein Menschenhaufen nie einen reichen Anblick gewährt. Viel Unruhe im kleinen, aber wenig Bewegung im grossen. Es fehlt an den starken Richtungsdivergenzen. Filippino kann fünf Köpfe nebeneinanderbringen, die alle ungefähr dieselbe Neigung haben und das nicht etwa in einer Prozession, sondern bei einer Gruppe von Weibern, die Augenzeugen einer wunderbaren Erweckung sind (Erweckung der Drusiana, S. M. Novella). Was für einen Achsenreichtum enthält dagegen – um nur ein Beispiel zu nennen – die Gruppe der Frauen auf Raffaels Heliodor.

Wenn Andrea del Sarto seine zwei schönen Florentinerinnen zum Besuch in die Wochenstube führt (Annunziata), so giebt er gleich zwei ganz entschiedene Richtungskontraste, und so kann es geschehen, dass er mit zwei Figuren den Eindruck grösserer Fülle hervorbringt, als Ghirlandajo mit einem ganzen Trüppchen.

Andrea del Sarto. Madonna mit acht Heiligen

Bei dem ruhigen Zusammenstehen von Heiligen im Gnadenbilde gewinnt derselbe Sarto mit lauter Stehfiguren (Madonna delle Arpie) einen Reichtum, den ein Maler wie Botticelli auch da nicht hat, wo er abwechselt und eine zentrale Sitzfigur einschiebt, wie man das an der Berliner Madonna mit den beiden Johannes sehen kann. Vgl. die Abbildungen hier und hier. Es ist nicht das Mehr oder Weniger der Einzelbewegung, was hier den Unterschied bestimmt: Sarto ist im Vorsprung durch das eine grosse Kontrastmotiv, dass er der mittleren Frontfigur die Begleiter in entschiedener Profilstellung gegenüberstellt.Man darf hierzu Lionardo zitieren (Buch von der Malerei, No. 187 [253]): Ich sage auch noch, dass man die direkten Gegensätze nahe nebeneinander stellen und zusammenmischen soll, denn sie verleihen einander grosse Steigerung, und zwar um so mehr, je näher sie beisammen sind, u. s. w. 262 Wie sehr aber steigert sich erst der Bewegungsinhalt des Bildes, wenn nun Stehende und Kniende und Sitzende zusammenkommen, und die Unterscheidungen des Vor und Zurück, des Oben und Unten herangezogen sind, wie in Sartos Madonna von 1524 (Pitti) oder der Berliner Madonna von 1528, Bilder, die in jener grossen Sechs-Heiligen-Komposition des Botticelli (Florenz, Akademie) ihre quattrocentistische Parallele besitzen, wo fast völlig gleichförmig und gleichartig die sechs Vertikalfiguren nebeneinanderstehen (s. Abb.).Die hier mitgeteilte Abbildung giebt das bekannte Bild unter Weglassung des obern Fünftels, das eine offenkundige Ergänzung aus späterer Zeit ist. So erst bekommen die Figuren ihre originale Wirkung, während ein hoher leerer Oberraum mit den quattrocentistischen Forderungen der gleichmässigen Raumausfüllung sich gar nicht verträgt.

Botticelli. Madonna mit Engeln und sechs Heiligen

Denkt man endlich an die vielstimmigen Kompositionen der Camera della segnatura, so hört vor dieser kontrapunktischen Kunst die Vergleichbarkeit des Quattrocento überhaupt auf. Man überzeugt sich, dass das Auge, zu einer neuen Auffassungsfähigkeit entwickelt, nach immer reicheren Anschauungskomplexen verlangen musste, um ein Bild reizvoll zu finden. 263

2.

Wenn das 16. Jahrhundert einen neuen Reichtum an Richtungen bringt, so hängt das zusammen mit der Erschliessung des Raumes im Allgemeinen. Das Quattrocento steht noch im Bann der Fläche, es stellt seine Figuren in der Breitlinie nebeneinander, es komponiert streifenförmig. Auf Ghirlandajos Wochenstubenbild (s. Abb.) sind die Hauptfiguren alle in einer Ebene entwickelt: die Frauen mit dem Kinde – die Besuchenden – die Magd mit den Früchten, sie halten sich alle auf einer Linie parallel zum Bildrande. In Andrea del Sartos Komposition dagegen (s. Abb.) nichts mehr davon: lauter Kurven, Aus- und Einwärtsbewegung; man hat den Eindruck, der Raum sei lebendig geworden. – Nun sind solche Antithesen, wie Flächenkomposition und Raumkomposition, natürlich cum grano salis zu verstehen. Auch die Quattrocentisten haben es an Versuchen nicht fehlen lassen, in die Tiefe zu kommen, es giebt Kompositionen zur Anbetung der Könige, die aus allen Kräften sich bemühen, die Figuren vom vordern Bühnenrand weg in den Mittel- und Hintergrund hineinzuziehen, allein der Beschauer verliert gewöhnlich den Faden, der ihn in die Tiefe leiten sollte, d. h. das Bild fällt in einzelne Streifen auseinander. Was Raffaels grosse Raumkompositionen in den Stanzen bedeuten, lehren am besten die Fresken Signorellis in Orvieto, die der Reisende ja unmittelbar vor dem Eintritt in Rom zu sehen pflegt: Signorelli, dem sich seine Menschenmassen sofort mauerartig schliessen und der auf den gewaltigen Flächen sozusagen nur Vordergrund zu geben imstande ist, und Raffael, der von Anfang an mühelos die Fülle seiner Gestalten aus der Tiefe heraus entwickelt, scheinen mir den Gegensatz der zwei Zeitalter erschöpfend zu repräsentieren.

Man kann weiter gehen und sagen: alle Formenauffassung ist flächenhaft im 15. Jahrhundert. Nicht nur die Komposition ist streifenförmig, auch die einzelne Figur ist silhuettenhaft aufgefasst. Die Worte sind nicht nach ihrem buchstäblichen Sinn zu verstehen, allein zwischen der Zeichnung der Frührenaissance und der der Hochrenaissance besteht ein Unterschied, der sich kaum anders wird formulieren lassen. Ich berufe mich noch einmal auf Ghirlandajos Geburt des Johannes und im besondern auf die sitzenden Frauen. Muss man hier nicht sagen, der Maler habe die Figuren auf der Fläche plattgeschlagen? Und nun im Gegensatz dazu der Kreis der Mägde in Sartos Wochenstube: überall sind die Wirkungen des Vor- und Zurücktretens der einzelnen Teile gesucht, d. h. die Zeichnung geht den verkürzten, nicht den flächenhaften Ansichten nach.

Botticelli. Madonna mit den beiden Johannes

Ein anderes Beispiel: Botticellis Madonna mit den zwei Johannes 264 (Berlin) und Andrea del Sartos Madonna delle Arpie. (Vgl. die Abbildung.) Warum sieht Johannes der Evangelist bei Sarto so viel reicher aus? Wohl hat er in der Bewegung vieles voraus, allein die Bewegung ist auch so gegeben, dass der Beschauer unmittelbar zu plastischen Vorstellungen angeleitet wird und das Vor- und Zurückspringen der Form empfindet. Abgesehen von Licht und Schatten ist der räumliche Eindruck ein anderer, weil die Vertikalebene durchbrochen und das Scheibenbild durch das körperlich-dreidimensionale ersetzt ist, wo die Tiefenachse, d. h. eben die verkürzte Ansicht in ausgedehntem Masse zum Worte zugelassen wird. Verkürzungen hat es auch früher gegeben und von Anfang an sieht man die Quattrocentisten an dem Problem herumlaborieren, jetzt aber erledigt sich mit einem Male das Thema so gründlich, dass man wohl von einer prinzipiell neuen Auffassung sprechen darf. Man findet auf dem angezogenen Bilde Botticellis noch einen weisenden Johannes, die typische Gebärde des Täufers: wie der Arm in die Fläche eingestellt ist, parallel zum Beschauer, geht durch das ganze 15. Jahrhundert durch und bei dem predigenden Johannes ist 265 es nicht anders als bei dem weisenden. Kaum haben wir aber die Scheide des Jahrhunderts überschritten, so kommen überall die Versuche, aus diesem Flächenstil sich herauszuarbeiten und innerhalb unseres Abbildungsmaterials möchte ein Vergleich der Predigt des Johannes in den Bildern Ghirlandajos und Sartos die Sache am besten glaubhaft machen. (Abbildungen hier und hier.)

Die Verkürzung gilt im 16. Jahrhundert als die Krone des Zeichnens. Alle Bilder werden daraufhin beurteilt. Albertinelli bekam das ewige Gerede vom scorzo schliesslich so satt, dass er die Staffelei mit dem Schenktisch vertauschte, und ein venezianischer Dilettant wie Ludovico Dolce würde sich seiner Meinung angeschlossen haben: Verkürzungen seien ja doch nur etwas für Kenner, wozu sich so viele Mühe darum geben?Ludovico Dolce, L'Aretino (Ausgabe der Wiener Quellenschriften, S. 62). In Venedig mochte das sogar die allgemeine Ansicht sein und man kann zugeben, dass die dortige Malerei allerdings schon Mittel genug besass, das Auge zu beglücken, und es überflüssig finden durfte, nach diesen Reizen der toskanischen Meister auszuspähen. Allein in der florentinisch-römischen Malerei haben die Grossen alle das Problem der dritten Dimension aufgenommen.

Gewisse Motive wie der aus dem Bilde herausweisende Arm oder der verkürzt gesehene, gesenkte Facekopf kommen fast gleichzeitig an allen Orten und eine Statistik dieser Fälle ist gar nicht uninteressant. Indessen kommt es nicht an auf einzelne Kunststücke, auf die überraschendsten scorzi, das Wichtige ist die allgemeine Veränderung im Projizieren der Dinge auf die Fläche, die Gewöhnung des Auges an die Darstellung des Dreidimensionalen.Eben darum können hier die Experimente eines Uccello u. a. ungenannt bleiben. Die italienischen Landschaften verhalten sich übrigens merkwürdig verschieden gegenüber den perspektivischen Problemen. Es ist kein Zufall, dass die Kunst Correggios aus Oberitalien hervorgeht.

3.

Es versteht sich von selbst, dass innerhalb dieser neuen Kunst auch Licht und Schatten eine neue Rolle zu spielen berufen waren. Muss man doch glauben, dass durch die Modellierung noch viel unmittelbarer als durch die Verkürzung der Eindruck des Körperhaften und Raumwirklichen erreicht werden kann. In der That gehen die Bemühungen um beides schon bei Lionardo – theoretisch und praktisch – nebeneinander her. Was nach Vasari das Ideal des jungen Künstlers gewesen ist, »dar sommo relievo alle figure«, blieb es zeitlebens. Er fing an mit den dunkeln Gründen, aus denen die Figuren herauskommen 266 sollten, was etwas ganz anderes ist als das blosse Schwarz der Folie, das früher schon angewandt wurde. Es steigert die Schattentiefe und verlangt ausdrücklich, dass in einem Bilde grosse Dunkelheiten neben hohen Lichtern vorkommen müssten.Buch von der Malerei: No. 61 (81). Selbst ein Mann der Zeichnung im besonderen Sinne, wie Michelangelo, macht die Entwicklung mit und im Verlauf der sixtinischen Deckenarbeit kann eine zunehmende Verstärkung der Schatten wohl konstatiert werden. Von den eigentlichen Malern aber sieht man einen nach dem andern in den dunkeln Gründen und den energisch vorspringenden Lichtern sein Glück suchen. Raffael gab mit dem Heliodor ein Beispiel neben dem nicht nur seine eigene »Disputa«, sondern auch die Wandmalereien der ältern Florentiner alle flach erscheinen mussten, und welches quattrocentistische Altarbild hätte die Nachbarschaft eines Fra Bartolommeo mit seinem mächtigen plastischen Leben aushalten können? Die Kraft der körperlichen Erscheinung und die Wucht seiner grossen Nischen mit ihren Wölbungsschatten müssen damals einen Eindruck gemacht haben, den wir uns nur mühsam wieder vergegenwärtigen können.

Die allgemeine Steigerung des Reliefs brachte natürlich auch für die Bildrahmen eine Veränderung mit sich; dem flachen quattrocentistischen Pilasterrahmen mit leichter Krönung wird der Abschied gegeben und statt dessen kommt ein Gehäuse mit Halb- und Dreiviertelsäulen und mit schwerer Bedachung; man lässt die spielende dekorative Behandlung dieser Dinge fallen zu Gunsten einer ernsthaften grossen Architektur, worüber ein Kapitel für sich zu schreiben wäre.Auf was für Vorbilder die vor einigen Jahren erstellten Giebeleinrahmungen von zwei bekannten quattrocentistischen Bildern in der Münchner Pinakothek (Perugino und Filippino) zurückgehen, weiss ich nicht. Sie scheinen mir etwas zu gewaltig und zu architektonisch.

Licht und Schatten stehen nun aber nicht nur im Dienste der Modellierung, sondern sind sehr bald als höchst wertvolle Hilfskräfte für die Bereicherung der Erscheinung überhaupt erkannt worden. Wenn Lionardo verlangt, dass man der hellen Seite des Körpers eine dunkle Folie geben solle und umgekehrt, so mag das noch im Interesse der Reliefwirkung gesagt sein, allein hell und dunkel wird nun allgemein nach Analogie des plastischen Kontrapostes verwendet. Auf den Reiz der partiellen Beschattung ist selbst Michelangelo eingegangen, wofür die späteren Sklavenfiguren der Decke zeugen mögen. Es giebt Darstellungen, wo die ganze eine Körperhälfte in Schatten getaucht ist und dies Motiv kann fast die plastische Differenzierung des Körpers ersetzen. Die Venus des »Franciabigio« (s. Abb.) gehört hieher oder auch der jugendliche Johannes 267 des Andrea del Sarto (hier). Und sieht man von der Einzelfigur ab und auf die Gesamtkomposition, so wird die Unentbehrlichkeit dieser Momente für die reiche Kunst um so mehr in die Augen springen. Was wäre Andrea del Sarto ohne seine Flecken, die die Komposition zum Vibrieren bringen und wie sehr rechnet der architektonische Fra Bartolommeo auf die Wirkung der malerischen Massen von hell und dunkel. Wo sie fehlen, wie in dem bloss untermalten Entwurf mit der Anna selbdritt, scheint das Bild des eigentlichen Atems noch zu entbehren.

Ich beschliesse diesen Abschnitt mit einem Citat aus Lionardos Malerbuch. Wer nur für die urteilslose Menge male, sagt er gelegentlich,Buch von der Malerei: No. 59 (70). in dessen Bildern werde man wenig Bewegung finden, wenig Relief und wenig Verkürzung. Mit anderen Worten, die künstlerische Qualität eines Bildes bestimmt sich für ihn darnach, wie weit der Autor auf die genannten Aufgaben einzugehen vermochte. Bewegung, Verkürzung, körperhafte Erscheinung sind aber gerade die Begriffe, die wir in ihrer Bedeutung für den neuen Stil hier zu erklären versuchten und so mag die Verantwortung, wenn wir die Analyse nicht weiterführen, Lionardo zugeschoben werden.

Der Begriff der Komposition ist alt und schon im 15. Jahrhundert erörtert worden, allein in seinem strengen Sinn als Zusammenordnung von Teilen, die auch zusammengesehen werden sollen, gehört er erst dem 16. Jahrhundert an und was einst als komponiert galt, erscheint jetzt als ein blosses Aggregat, dem die eigentliche Form fehle. Das Cinquecento fasst nicht nur grössere Zusammenhänge auf und begreift das Einzelne in seiner Stellung innerhalb des Ganzen, wo man bisher mit isolierendem Nahblick Stück um Stück betrachtete, es giebt auch eine Bindung der Teile, eine Notwendigkeit der Fügung, neben der in der That alles Quattrocentistische zusammenhanglos und willkürlich wirkt.

Was das bedeutet, kann aus einem einzigen Beispiel ersichtlich werden, wenn man sich an die Komposition von Lionardos Abendmahl erinnert im Vergleich zu der Ghirlandajos. Dort eine Zentralfigur, herrschend, zusammenfassend; eine Gesellschaft von Männern, wo jedem seine bestimmte Rolle innerhalb der Gesamtbewegung zugewiesen ist; 268 ein Bau, aus dem kein Stein herausgenommen werden könnte, ohne dass alles aus dem Gleichgewicht käme. Hier eine Summe von Figuren, ein Nebeneinander ohne Gesetz der Folge und ohne Notwendigkeit der Zahl: es könnten mehr sein oder weniger und in der Haltung könnte jeder auch anders gegeben sein, der Anblick würde sich nicht wesentlich ändern.

Im Gnadenbild ist die symmetrische Anordnung immer respektiert worden und es giebt auch Bilder profaner Natur, wie die Primavera des Botticelli, die daran festhielten, dass eine Mittelfigur da sei und ein Gleichgewicht zwischen den beiden Seiten. Allein damit konnte sich das 16. Jahrhundert noch lange nicht zufrieden geben: die Mittelfigur ist dort doch nur eine Figur neben andern, das Ganze eine Reihung von Teilen, wo jeder ungefähr gleich viel bedeutet. Statt einer Kette gleichartiger Glieder verlangt man jetzt ein Gefüge mit entschiedener Über- und Unterordnung. An Stelle der Koordination tritt die Subordination.

Ich verweise auf den einfachsten Fall, das Gnadenbild mit drei Figuren. In Botticellis Berliner Bild (s. Abb. oben) sind es drei Personen nebeneinander, jede ein Element für sich, und die drei gleichen Nischen des Hintergrundes befördern die Vorstellung, dass man das Bild in drei Teile auseinanderlegen könnte. Dieser Gedanke bleibt völlig fern angesichts der klassischen Redaktion des Themas, wie wir es in Andrea del Sartos Madonna von 1517 haben (s. Abb.): die Nebenfiguren sind zwar immer noch Glieder, die für sich allein auch etwas bedeuten würden, allein die dominierende Stellung der Mittelfigur ist augenscheinlich und die Verbindung erscheint als unlösbar.

Beim Historienbilde war die Transformation an den neuen Stil schwieriger als bei solchen Gnadenbildern, insofern ja überhaupt erst der Boden eines Zentralschemas gewonnen werden mußte. An Versuchen fehlt es nicht bei den späteren Quattrocentisten und Ghirlandajo erweist sich in den Fresken von S. M. Novella als einer der beharrlichsten; man merkt, es ist ihm nicht mehr recht behaglich bei dem blossen zufälligen Nebeneinander der Figuren; er ist wenigstens da und dort auf das architektonische Komponieren mit allem Ernst eingegangen. Und doch bietet dann Andrea mit seinen Johannesgeschichten im Scalzo dem Beschauer eine völlige Überraschung: bemüht, um jeden Preis dem Zufälligen zu entrinnen und den Eindruck der Notwendigkeit zu erreichen, hat er auch das Widerstrebende dem Zentralschema unterworfen. Keiner blieb zurück. Bis in die wirren Massenszenen eines Kindermordes dringt die gesetzmässige Ordnung (Daniele da Volterra, Uffizien) und selbst Geschichten wie die Verleumdung des Apelles, die so offenbar die Längsabwicklung fordert, werden ins Zentrale umgesetzt, auf Kosten 269 der Deutlichkeit. So bei Franciabigio im kleinen (Pitti), bei Girolamo Genga im grossen (Pesaro, Villa imperiale).Bei diesem Anlass kann am besten auch ein perspektivisches Motiv zur Sprache gebracht werden. Das Quattrocento hat hie und da einen Reiz darin gesucht, den Verschwindungspunkt der Linien ohne äussern Anlass seitlich zu legen, nicht aus dem Bilde heraus, aber doch gegen den Rand hin. So ist es gehalten auf Filippinos Madonna Corsini (s. Abb. im Kapitel »Die neue Gesinnung«), so auf Ghirlandajos Fresko der Heimsuchung. Der klassischen Gesinnung sind derartige Zerstreuungen unangenehm.

Wie weit nun die Regel wieder gelockert und im Interesse eines lebendigeren Eindrucks das Gesetz für die Erscheinung teilweise verdeckt wird, kann hier nicht ausgeführt werden. Die vatikanischen Fresken enthalten bekannte Beispiele von aufgehobener Symmetrie innerhalb eines noch ganz tektonischen Stiles. Das aber muss nachdrücklich gesagt werden, dass keiner die Freiheit recht benutzen konnte, der nicht durch die Komposition der strengen Ordnung durchgegangen war. Nur auf dem Grunde des fest angespannten Formbegriffs war die partielle Auflösung der Form zur Wirkung zu bringen.

Das Gleiche gilt für die Komposition der einzelnen Gruppe, wo seit Lionardo ein analoges Bemühen nach tektonischen Konfigurationen nachzuweisen ist. Die Madonna in der Felsgrotte lässt sich einem gleichschenkligen Dreieck einschreiben und dieses geometrische Verhältnis, das dem Beschauer unmittelbar zum Bewusstsein kommt, unterscheidet das Werk so merkwürdig von allen andern der Zeit. Man empfindet die Wohlthat einer geschlossenen Anordnung, wo die Gruppe als Ganzes notwendig erscheint und doch die einzelne Figur in ihrer freien Bewegung keine Einbusse erfahren hat. In gleichen Geleisen bewegt sich Perugino mit seiner Pietà von 1495, zu der man weder bei Filippino noch bei Ghirlandajo ein Analogon wird finden können. Endlich hat Raffael in seinen florentinischen Mariengruppen sich zum allersubtilsten Baumeister ausgebildet. Unaufhaltsam kommt auch hier dann die Wandlung vom Regulären zum Scheinbar-Irregulären. Das gleichseitige Dreieck wird zum ungleichseitigen und in die symmetrischen Achsensysteme kommt eine Verschiebung, aber der Kern der Wirkung bleibt derselbe und selbst innerhalb der völlig atektonischen Gruppe weiss man den Eindruck der Notwendigkeit festzuhalten. Und damit werden wir auf die grosse Komposition des freien Stiles hingeführt.

Bei Raffael wie bei Sarto findet man neben dem tektonischen Schema eine freirhythmische Komposition. Im Hof der Annunziata steht das Bild der Mariengeburt neben den strengen Wundergeschichten und in den Teppichen finden wir einen Ananias unmittelbar neben dem Fischzug oder der Berufung Petri. Das sind nicht etwa weitergeduldete 270 Altertümlichkeiten; dieser freie Stil ist etwas ganz anderes als die ehemalige Regellosigkeit, wo alles ebensogut auch anders sein könnte. Man darf einen so starken Ausdruck gebrauchen, um den Gegensatz zu markieren. Das 15. Jahrhundert hat in der That nichts, was auch nur annähernd jenen Charakter des Nichtzuändernden besässe wie die Gruppe von Raffaels Fischzug. Die Figuren sind durch keine Architektonik zusammengehalten und trotzdem bilden sie ein absolut geschlossenes Gefüge. Und so sind – wenn auch in etwas minderem Masse – auch auf Sartos Mariengeburt die Figuren alle unter einen Zug gebracht und die Gesamtlinie besitzt eine überzeugende rhythmische Notwendigkeit.

Basaïti (?). Die Ermordung des Petrus Martyr

Um das Verhältnis ganz anschaulich zu machen, sei es erlaubt, aus der venezianischen Kunst einen Fall beizuziehen, wo die Dinge für die Beobachtung besonders günstig liegen. Ich meine die Geschichte der Ermordung des Petrus Martyr, wie sie einmal, von einem Quattrocentisten gemalt,Die Zuweisung des Bildes an Giovanni Bellini scheint heutzutage allgemein aufgegeben zu sein. Zuletzt hat Jacobsen den Basaïti genannt. (Rep. XXIV. 341). in der Londoner Nationalgalerie vorliegt und andrerseits in dem (untergegangenen) Bilde der Kirche S. Giovanni e Paolo durch Tizian in die klassische Form gebracht worden ist. (S. die Abb. unten) Der Quattrocentist buchstabiert die Elemente der Geschichte: ein Wald; die Überfallenen, nämlich der Heilige und sein Begleiter; der eine 271 flieht dahin, der andere dorthin; der eine wird rechts erstochen, der andere links. Tizian geht davon aus, dass man unmöglich zwei analoge Szenen nebeneinander setzen könne. Die Niederwerfung des Petrus muss das Hauptmotiv sein, dem nichts Konkurrenz macht. Er lässt also den zweiten Mörder ausser Spiel und behandelt den Begleiter nur als einen Fliehenden. Zugleich aber macht er ihn dem Hauptmotiv unterthan, er ist in den gleichen Bewegungszusammenhang aufgenommen und verstärkt, indem er die Richtung fortsetzt, die Wucht des Anpralls. Wie ein abgesprengtes Stück jagt es ihn nach derselben Seite, wohin der Fall des Heiligen geschehen ist. So ist aus einem störenden und zerstreuenden Element ein unentbehrlicher Wirkungsfaktor geworden.

Tizian. Die Ermordung des Petrus Martyr (nach Stich)

Will man mit philosophischen Begriffen den Fortschritt bezeichnen, so kann man sagen, Entwicklung heisst auch hier Integrierung und Differenzierung: jedes Motiv soll nur einmal vorkommen, die altertümliche Gleichartigkeit der Teile ersetzt sein durch lauter Verschiedenheit, und gleichzeitig soll das Differenzierte zu einem Ganzen sich zusammenfügen, wo kein Teil fehlen könnte, ohne dass alles dadurch auseinander fiele. Dieses Wesen klassischer Kunst ist schon von L. B. Alberti geahnt worden, wenn er in einem oft zitierten Satze das Vollkommene als einen Zustand bestimmt, wo nicht der kleinste Teil geändert werden könnte, ohne die Schönheit des Ganzen zu trüben, allein bei ihm sind es Worte, hier steht der anschauliche Begriff.

Wie bei einer solchen Komposition Tizian alles Accessorische zur 272 Förderung der Hauptwirkung herangezogen hat, kann die Verwendung der Bäume lehren. Während der Wald auf dem ältern Bild als etwas für sich im Bilde steht, lässt Tizian die Bäume eingreifen in die Bewegung, sie machen die Aktion mit und geben dadurch auf neue Weise dem Geschehnis Grösse und Energie.

Als im 17. Jahrhundert Domenichino in engster Anlehnung an Tizian die Geschichte wiedererzählte, in einem bekannten Bilde der Pinakothek von Bologna, da war für all diese künstlerische Weisheit der Sinn schon stumpf geworden.

Basaïti. Hieronymus

Es braucht nicht besonders gesagt zu werden, dass die Verwertung der landschaftlichen Gründe im Zusammenhang der Figurenwirkung im cinquecentistischen Rom ebensowohl bekannt war als in Venedig. Was die Landschaft in Raffaels »Fischzug« bedeutet, ist bereits erörtert worden; geht man zum nächsten Teppich, der »Berufung«, so hat man das gleiche Schauspiel: der Gipfel der langgezogenen Hügellinie trifft gerade auf die Cäsur der Gruppe und hilft so leise, aber nachdrücklich mit, die Jünger als eine Masse für sich dem einen Christus gegenüber erscheinen zu lassen. Vgl. die Abbildung. Darf ich aber noch einmal auf ein venezianisches Beispiel greifen, so möchte der Hieronymus des Basaïti (London) im Vergleich mit Tizians entsprechender Figur (in der Brera) den Gegensatz der Auffassung in den zwei Zeitaltern mit aller wünschbaren Deutlichkeit darthun. Dort eine Landschaft, die für sich allein etwas bedeuten soll und in die der Heilige hineingesetzt ist ohne irgendwelchen notwendigen Zusammenhang, hier dagegen Figur und Berglinie von Anfang an zusammenerdacht, ein jäher, waldiger Hang, der das Aufwärts in der Gestalt des Büssers mächtig unterstützt, der ihn 273 förmlich hinaufreisst, eine Szenerie, die auf diese bestimmte Staffage ebenso angewiesen ist wie umgekehrt.

Tizian. Hieronymus

Und so gewöhnt man sich, die baulichen Hintergründe nicht mehr als eine willkürliche Bereicherung des Bildes zu betrachten, nach dem Grundsatz, je mehr desto besser, sondern man kommt auch hier auf notwendige Verhältnisse. Ein Gefühl dafür, dass man mit einer architektonischen Begleitung die Würde menschlicher Erscheinung erhöhen könne, war immer vorhanden gewesen, aber meist wächst das Bauliche den Figuren über den Kopf. Ghirlandajos Prachtarchitekturen sind viel zu reich, als dass seine Figuren eine günstige Folie daran besässen, und wo es sich um den einfachen Fall der Figur in einer Nische handelt, da wird man erstaunen, wie wenig das Quattrocento auf die wirksamen Kombinationen eingegangen ist. Filippo Lippi treibt es soweit in der Sonderbehandlung, dass seine sitzenden Heiligen (in der Akademie) nicht einmal mit den Nischen der Rückwand korrespondieren, eine Schaustellung des Zufälligen, die dem Cinquecento ganz unerträglich vorgekommen sein muss. Offenbar suchte er den Reiz der Unruhe mehr als die Würde. Wie in ganz anderer Weise Fra Bartolommeo durch Überschneidung der Nische nach oben seinen Helden Grösse zu geben wusste, zeigt der »Auferstandene« im Palazzo Pitti. Auf all die andern Beispiele cinquecentistischer Bauwirkung zurückzukommen, wo die Architektur wie eine Machtäusserung der dargestellten Personen selbst erscheint, möchte überflüssig sein.

Indem wir aber von dem allgemeinen Willen sprechen, die Teile der ganzen Komposition unter sich in Bezug zu setzen, treffen wir auf einen Punkt des klassischen Geschmacks, der weit über die Malerei hinaus zur Kritik der ältern Kunst aufforderte. Es ist ein sehr charakteristisches Vorkommnis, was Vasari mitteilt, dass man den Architekten der Sakristeivorhalle von S. Spirito in Florenz getadelt habe, weil die Linien der Gewölbeeinteilung nicht mit den Säulenachsen 274 zusammenträfen:Vasari IV. 513 (vita di A. Contucci), wo man auch mit Interesse lesen wird, wie sich der Architekt entschuldigte. die Kritik hätte an hundert andern Orten auch geübt werden können. Der Mangel an durchgehenden Linien, die Behandlung jedes Teiles für sich ohne Rücksicht auf die einheitliche Gesamtwirkung, ist eine der auffallendsten Eigenschaften der quattrocentistischen Kunst.

Von dem Moment an, wo die Architektur aus der spielerischen Beweglichkeit ihres Jugendalters heraustritt, männlich wird, gemessen und streng, nimmt sie für alle Künste die Zügel in die Hand. Das Cinquecento hat alles sub specie architecturae aufgefasst. Die plastischen Figuren an Grabmälern bekommen ihren bestimmten Platz zugewiesen; sie werden eingerahmt, gefasst und gebettet; da kann nichts mehr verschoben und verändert werden, auch nicht in Gedanken; man weiss, warum jedes Stück gerade hier ist und nicht ein bischen weiter oben oder unten. Ich verweise auf die Ausführungen über Rossellino und Sansovino im Abschnitt »Michelangelo (bis 1520) – Das Juliusgrab. Die Malerei erfährt ein Gleiches. Wo sie als Wandmalerei in Bezug zur Architektur tritt, behält sich diese immer das erste Wort vor. Was nimmt sich doch Filippino noch für sonderbare Freiheiten in den Fresken von S. M. Novella! Er zieht den Boden seiner Bühne heraus, so dass die Figuren also teilweise vor der Wandflucht stehen und dann mit den wirklichen Architekturgliedern der Ränder in ein sehr merkwürdiges Verhältnis geraten. Und so macht es auch Signorelli in Orvieto. Die Plastik hat einen analogen Fall in der Thomasgruppe des Verrocchio, wo der Vorgang nicht vollständig in der Nische sich abspielt, sondern teilweise draussen. Kein Cinquecentist würde das getan haben; für die Malerei wird es selbstverständliche Voraussetzung, dass sie ihren Raum in der Tiefe der Wand zu suchen habe und in der Einrahmung muss sie genau sagen, wie sie sich den Eingang ihrer Bühne denke.Nachdem Masaccio hier schon vollkommene Klarheit hatte walten lassen, war im Verlauf des Jahrhunderts der Sinn wieder so weit verdunkelt worden, dass ein rahmenloses Zusammenstossen von Wandbildern in der Ecke vorkommen kann. Es wäre interessant, die architektonische Behandlung der Wandbilder einmal zusammenhängend zu verfolgen.

Des weiteren tritt nun die einheitlich gewordene Architektur mit der gleichen Forderung der Einheit an die Wandbilder heran. Schon Lionardo war der Ansicht, dass es nicht anginge, Bild über Bild zu malen, wie das in den Chormalereien Ghirlandajos der Fall ist, wo man gleichzeitig gewissermassen in die verschiedenen Stockwerke eines Hauses hineinsieht.Buch von der Malerei: No. 119 (241). Er würde es auch kaum gebilligt haben, zwei Bilder nebeneinander an eine Chor- oder Kapellenwand zu malen. Völlig 275 unhaltbar aber ist der Weg, den Ghirlandajo in den zusammenstossenden Bildern der »Heimsuchung« und der »Verwerfung von Joachims Opfer« eingeschlagen hat, wo die Szenerie hinter dem trennenden Pilaster durchgeführt und doch jedes Bild eine besondere Perspektive – und zwar nicht einmal eine gleichartige – bekommen hat.

Die Tendenz, einheitliche Flächen auch einheitlich zu bemalen, ist seit dem 16. Jahrhundert allgemein vorhanden, aber nun nahm man auch das höhere Problem auf, Wandfüllung und Raum zusammenzustimmen, so dass das wohlräumig komponierte Bild gerade für den Saal oder die Kapelle, wo es sich befand, geschaffen zu sein schien und eines aus dem anderen sich erklären musste. Wo das erreicht ist, da entsteht eine Art von Raummusik, ein Eindruck von Harmonie, der zu den höchsten Wirkungen gehört, die der bildenden Kunst vorbehalten sind.