|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wie ein mächtiger Bergstrom, befruchtend und verwüstend zugleich, hat die Erscheinung Michelangelos auf die italienische Kunst gewirkt. Unwiderstehlich im Eindruck, alle mit sich fortreissend, ist er wenigen ein Befreier, vielen ein Verderber geworden.

Vom ersten Augenblick an ist Michelangelo eine fertige Persönlichkeit, in ihrer Einseitigkeit fast furchtbar. Er fasst die Welt als Plastiker und nur als Plastiker. Was ihn interessiert, ist die feste Form, und der menschliche Körper allein ist ihm darstellungswürdig. Die Mannigfaltigkeit der Dinge existiert für ihn nicht. Seine Menschheit ist nicht die in tausend Individuen differenzierte Menschheit dieser Erde, sondern ein Geschlecht für sich, von einer ins Gewaltige gesteigerten Art.

Neben der Freudigkeit Lionardos steht er da als der Einsame, als der Verächter, dem die Welt, wie sie ist, nichts giebt. Er hat wohl einmal eine Eva, ein Weib in aller Pracht einer üppigen Natur gezeichnet, auf einen Augenblick das Bild der lässigen, weichen Schönheit festgehalten, aber das sind nur Augenblicke. Er mag wollen oder nicht, was er bildet, ist getränkt mit Bitterkeit.

Sein Stil geht auf das Zusammengehaltene, das Massig-Geschlossene. Der weitausladende, flüchtige Umriss widerspricht ihm. Die gedrängte Art der Anordnung, das Verhaltene im Gebahren ist bei ihm Temperamentssache.

Völlig ausser Vergleich steht die Kraft seiner Formauffassung und die Klarheit des inneren Vorstellens. Kein Tasten und Suchen; mit dem ersten Strich giebt er den bestimmten Ausdruck. Zeichnungen von ihm haben etwas Durchdringendes. Sie sind ganz gesättigt mit Form; die innere Struktur, die Mechanik der Bewegung scheint sich bis auf den letzten Rest in Ausdruck umgesetzt zu haben. Darum zwingt er den Beschauer unmittelbar zum Miterleben.

Und nun ist merkwürdig: jede Wendung, jede Biegung des Gelenkes hat eine heimliche Gewalt. Ganz geringe Verschiebungen wirken 44 mit einer unbegreiflichen Wucht und dieser Eindruck kann so gross sein, dass man nach der Motivierung der Bewegung gar nicht fragt.

Es liegt in Michelangelos Art, die Mittel rücksichtslos bis zu den letzten möglichen Wirkungen anzuspannen. Er hat die Kunst mit ungeahnten neuen Effekten bereichert, aber er hat sie arm gemacht, indem er ihr die Freude am Einfachen und Alltäglichen nahm. Und er ist es, durch den das Disharmonische in die Renaissance hineingekommen ist. Mit der bewussten Verwendung der Dissonanz im grossen hat er einem neuen Stil, dem Barock, den Boden bereitet. Doch davon soll erst in einem späteren Abschnitt die Rede sein. Die Werke aus der ersten Hälfte seines Lebens (bis 1520) sprechen noch eine andere Sprache.

Die Pietà ist das erste grosse Werk, nach dem wir Michelangelos Absichten beurteilen können. Es ist jetzt barbarisch aufgestellt in einer Kapelle von St. Peter, wo weder die Feinheit der Einzelbehandlung noch der Reiz der Bewegung zur Wirkung kommt. Die Gruppe verliert sich in dem weiten Raum und ist so hoch hinaufgeschoben, dass der Hauptanblick gar nicht zu gewinnen ist.

Michelangelo. Pietà

Zwei lebensgrosse Körper in Marmor zur Gruppe zusammenzubinden, war an sich etwas Neues und die Aufgabe, der sitzenden Frau einen erwachsenen männlichen Körper auf den Schoss zu legen, von der schwierigsten Art. Man erwartet eine harte durchschneidende Horizontale und trockene rechte Winkel; Michelangelo hat gemacht, was keiner damals hätte machen können: alles ist Wendung und Drehung, die Körper fügen sich mühelos zusammen, Maria hält und wird doch nicht erdrückt von der Last, der Leichnam entwickelt sich klar nach allen Seiten und ist dabei ausdrucksvoll in jeder Linie. Die emporgedrückte Schulter und das zurückgesunkene Haupt geben dem Toten einen Leidensaccent von unübertrefflicher Kraft. Noch überraschender ist die Gebärde Marias. Das verweinte Gesicht, die Verzerrung des Schmerzes, das ohnmächtige Umsinken hatten Frühere gegeben; Michelangelo sagt: die Mutter Gottes soll nicht weinen wie eine irdische Mutter. Ganz still neigt sie das Haupt, die Züge sind regungslos und nur in der gesenkten linken Hand ist Sprache: halbgeöffnet begleitet sie den stummen Monolog des Schmerzes.

Das ist cinquecentistische Empfindung. Auch Christus zeigt keinen Zug des Schmerzes. Nach der formalen Seite verleugnet sich die Herkunft aus Florenz und dem Stil des 15. Jahrhunderts weniger. Der Kopf 45 der Maria gleicht zwar keinem andern, aber es ist der schmale feine Typus, wie ihn die älteren Florentiner liebten. Die Körper sind von gleicher Art. Michelangelo wird bald nachher breiter, völliger und auch die Fügung der Gruppe, so wie sie ist, würde er später als zu gracil, zu durchsichtig, zu locker empfunden haben. Der schwerer gebildete Leichnam müsste wuchtiger lasten, die Linien dürften nicht so weit auseinandergehn, er würde die zwei Figuren zu einer gedrängteren Masse zusammengeballt haben.

In den Gewandpartien herrscht ein etwas aufdringlicher Reichtum. Helle Faltengräte und tiefe, schattige Unterschneidungen, die sich die Bildhauer im Cinquecento gern zum Muster nahmen. Der Marmor ist, wie später auch, stark poliert, so dass intensive Glanzlichter entstehen. Dafür keine Spur mehr von Vergoldung.

Nah verwandt mit der Pietà ist die Sitzfigur der Madonna von Brügge, ein Werk, das alsbald nach seiner VollendungDie Figur zeigt an untergeordneten Partien eine zweite schwächere Hand. Michelangelo scheint sie bei seiner zweiten Reise nach Rom 1505 unvollendet zurückgelassen zu haben. ausser Landes kam und darum keine deutlichen Spuren in Italien hinterlassen hat, obwohl das hier völlig neu behandelte Problem den grössten Eindruck hätte machen müssen.

Michelangelo. Madonna von Brügge

Die sitzende Madonna mit dem Kinde, das hundertfach variierte Thema des Altarbildes, ist als plastische Gruppe den Florentinern nicht geläufig. In Thon wird man ihr eher begegnen als in Marmor, wobei dann dem an sich reizlosen Material eine ausführliche Bemalung gewährt zu werden pflegte. Mit dem 16. Jahrhundert tritt aber der Thon überhaupt zurück. Gesteigerte Ansprüche an Monumentalität liessen sich nur noch in Stein befriedigen und wo der Thon fortdauert, wie in der 46 Lombardei, wird ihm gern die bunte Farbe entzogen.

Über alle älteren Bildungen geht Michelangelo dadurch gleich hinaus, dass er der Mutter das Kind vom Schoss nimmt und es, in ansehnlicher Grösse und Stärke gebildet, zwischen ihre Kniee stellt: es klettert da vorn herum. Mit diesem Motiv des stehend-bewegten Kindes konnte er der Gruppe einen neuen Forminhalt geben und es war eine naheliegende Konsequenz, den Reichtum der Erscheinung auch noch durch ungleiche Fusshöhe bei der Sitzenden zu steigern.

Das Kind ergeht sich in kindlichem Spiel, aber es ist ernst, viel ernster als es früher selbst da gewesen war, wo es zum Segnen sich anschickte. Und so ist die Madonna, gedankenvoll, stumm; man wagt nicht, zu ihr zu sprechen. Ein schwerer, fast feierlicher Ernst lagert über den beiden. Man muss dies Bild einer neuen Andacht und Scheu vor dem Heiligen zusammenhalten mit Figuren, die so voll die Stimmung des Quattrocento ausströmen wie die Thongruppe Benedetto da Majanos im Berliner Museum (s. Abbildung). Das ist die gute Frau so und so, man ist überzeugt, sie irgendwo schon gesehen zu haben, freundlich im Hause waltend, und das Kind ist ein vortrefflicher kleiner Lustigmacher, der hier wohl einmal das Händchen zum Segnen erhebt, ohne dass man es deswegen ernst zu nehmen braucht. Die Fröhlichkeit, die hier auf den Gesichtern glänzt und aus den geschwätzigen Augen herauslacht, ist bei Michelangelo ganz ausgelöscht. Der Kopf gleicht auch nicht mehr einer bürgerlichen Frau, so wenig wie die Kleidung an weltliche Pracht und Köstlichkeit zu denken verleitet.

Benedetto da Majano. Madonna mit Kind

Stark und vernehmlich, in gehaltenen Accorden, spricht aus der Madonna von Brügge der Geist einer neuen Kunst. Ja, man kann sagen, die Vertikale des Hauptes allein sei ein Motiv, das in seiner Grossartigkeit über alles Quattrocentistische hinausgehe.

47 In einer allerersten Arbeit, dem kleinen Relief mit der Madonna an der Treppe, hatte Michelangelo eine ähnliche Intuition festzuhalten versucht. Er wollte die Madonna geben, wie sie hinausstarrt ins Leere, während das Kind an ihrer Brust eingeschlafen ist. Aus der noch befangenen Zeichnung leuchtet doch die ganz ungewöhnliche Absicht heraus. Jetzt im vollen Besitz des Ausdrucks, greift er noch einmal in einem Relief auf das Motiv zurück. Es ist das (unvollendete) Tondo im Bargello: das Kind müde und ernst an die Mutter gelehnt und Maria wie eine Seherin hinausschauend aus der Bildfläche aufrecht in voller Face. Das Relief ist auch nach anderer Seite merkwürdig. Ein neues Ideal weiblicher Form bildet sich heraus, ein mächtiger Typus, der mit der altflorentinischen Zierlichkeit vollständig bricht. Grosse Augen, breite Wangenflächen, ein starkes Kinn. Neue Motive der Bekleidung sekundieren. Der Hals ist blossgelegt, man soll die tektonisch wichtigen Ansätze sehen.

Michelangelo. Madonnentondo (unvollendet)

Der Eindruck des Mächtigen wird unterstützt durch eine neue Art der Raumfüllung, wo die Körper knapp an den Rand anstossen. Nicht mehr der flimmernde Reichtum eines Antonio Rossellino, wo es unaufhörlich wogt mit hell und dunkel, von den grossen Erhebungen bis hinunter zu den letzten Schwingungen der Grundfläche, sondern wenige, fernwirkende Accente. Wieder tönt die strenge Vertikale des Kopfes als die Hauptstimme aus dem Bilde heraus.

Die Florentiner Tafel hat ein Geschwister in London, eine Szene von der reizendsten Erfindung und von einer gesättigten Schönheit, wie sie bei Michelangelo nur in ganz seltenen Fällen auf Augenblicke aufleuchtet.

Michelangelo. Heilige Familie

Wie seltsam erscheint daneben die freudlose heilige Familie der Tribuna und wie ganz unvereinbar mit der langen Reihe 48 quattrocentistischer Familienbilder! Die Madonna ein Mannweib mit gewaltigen Knochen, die Arme und Füsse entblösst. Mit untergeschlagenen Beinen hockt sie am Boden und greift über die Schulter, wo ihr der rückwärts sitzende Joseph das Kind herüberreicht. Ein Knäuel von Figuren, mit merkwürdig gedrängter Bewegung. Weder die mütterliche Maria (die Michelangelo überhaupt nicht hat) noch die feierliche Maria ist hier gemalt, sondern nur die Heroine. Der Widerspruch zu dem, was der Gegenstand verlangte, ist zu stark, als dass der Beschauer nicht sofort merkte, es sei hier auf eine blosse Schaustellung interessanter Bewegung und auf die Lösung eines bestimmten Problems der Komposition abgesehen. Das Bild war von einem Privatmann bestellt; etwas Wahres mag an der Anekdote Vasaris sein, dass der Besteller (Angelo Doni) bei der Entgegennahme Schwierigkeiten machte. Auf dem Porträt wenigstens, das man im Palazzo Pitti von ihm sehen kann, sieht er so aus, als ob er für das Ideal »l'art pour l'art« nicht so leicht zu haben gewesen wäre.

Das künstlerische Problem lautete nun hier offenbar so: wie kann man auf dem engsten Raum den grösstmöglichen Bewegungsinhalt entwickeln? Der konzentrierte plastische Reichtum ist der eigentliche Sinn des Bildes und vielleicht hat man es als eine Art von Konkurrenzarbeit anzusehen, mit der Lionardo übertrumpft werden sollte. Es entstand zu jener Zeit als Lionardos Karton der heiligen Anna selbdritt Aufsehen machte, wo die Figuren in neuer Weise eng ineinander geschoben waren. Michelangelo setzt an Stelle der Anna den Joseph, im übrigen bleibt sich die Aufgabe gleich, es waren eben zwei erwachsene Personen und ein Kind zusammenzufügen, so nah wie möglich, ohne unklar zu werden und ohne gepresst zu wirken. Zweifellos ist Michelangelo dem Lionardo an Achsenreichtum überlegen, aber um welchen Preis?

Lineament und Modellierung sind von metallischer Präzision. Es ist eigentlich kein Bild mehr, sondern gemalte Plastik. Das plastische 49 Vorstellen ist von jeher die Stärke der Florentiner gewesen, sie sind ein Volk der Plastik, nicht der Malerei; hier aber steigert sich das nationale Talent zu einer Höhe, die ganz neue Begriffe über das Wesen der »guten Zeichnung« erschliesst. Auch Lionardo hat nichts, was sich mit dem übergreifenden Arm der Maria vergleichen liesse. Wie da alles lebendig und für die Vorstellung bedeutend wird, alle Gelenke und jeder Muskel. Nicht umsonst ist der Arm bis an den Schulteransatz entblösst.

Der Eindruck dieser Malerei mit ihren scharfbestimmten Konturen und hellen Schatten ist in Florenz nicht untergegangen. Immer wieder taucht in diesem Lande der Zeichnung die Opposition gegen die malerischen Dunkelmänner auf und Bronzino und Vasari zum Beispiel sind darin die direkten Nachfolger Michelangelos, wenn gleich keiner die ausdrucksvolle Kraft seiner Formgebung auch nur von weitem erreicht hat.

Neben der Pietà und der sitzenden Madonna von Brügge, neben den Madonnenreliefs und dem Tondo der heiligen Familie sieht man sich erwartungsvoll um nach den Arbeiten aus Michelangelos Jugend, wo er am persönlichsten herausgehen musste: nach den männlichen nackten Figuren. Mit einem grossen, nackten Herakles hatte er angefangen, er ist uns verloren gegangen; dann machte er in Rom gleichzeitig mit der Pietà einen trunkenen Bacchus (die Figur im Bargello) und kurz darauf das Werk, das an Ruhm alle überglänzt, den florentinischen David.Der Giovannino des Berliner Museums (s. Abbildung im letzten Abschnitt: die neue Bildform), der dem Michelangelo zugeschrieben und zeitlich um 1495 d. h. vor den Bacchus gesetzt wird, darf hier nicht ganz mit Stillschweigen übergangen werden, doch möchte ich über diese Figur, die ich weder mit Michelangelo noch überhaupt mit dem Quattrocento in Verbindung bringen kann, nicht mehr schon Gesagtes wiederholen. (Vgl. Wölfflin, Die Jugendwerke des Michelangelo, 1891.) Das sehr künstliche Bewegungsmotiv und die allgemeine, glättende Formbehandlung weisen sie m. E. in das vorgeschrittene 16. Jahrhundert. Die Gelenkbehandlung stammt aus der Schule Michelangelos, aber nicht des jungen; das Motiv mit dem frei übergreifenden Arm wäre selbst bei dem Meister kaum vor 1520 möglich und die weiche Formauffassung, die bei dem Knaben weder auf die Andeutung einer Rippe, noch auf die Hautfalten an der Achselhöhle sich einlässt, würde bei den weichlichsten der Quattrocentisten keine Analogie haben. Wer ist nun aber der Autor dieser rätselhaften Figur? Es müsste ein Mensch gewesen sein, der ganz jung ins Meer sprang, hat man gesagt, sonst wäre es unmöglich, dass wir nicht mehr von ihm wüssten. Ich glaube ihn in der Person des Neapolitaners Girolamo Santacroce (geb. ca. 1502, gest. 1537) suchen zu müssen, dessen Vita bei Vasari zu lesen ist. (Vgl. de Dominici, vite dei pittori, scultori ed architetti napolitani. II. 1843.) Er ist früh gestorben und noch früher verdorben, indem er in den Gewässern des Manierismus unterging. Die kommende Manier möchte übrigens schon in dem Giovannino nicht zu verkennen sein. Man nannte ihn den zweiten Michelangelo und erwartete das Grösste von ihm. Ein Werk, das dem Giovannino ganz nahe steht, ist der schöne Altar der Familie Pezzo (1524) in Montoliveto in Neapel, nach dem man die hohe Begabung des frühreifen Künstlers vollkommen beurteilen kann. Er steht neben einem ähnlich komponierten des Giovanni da Nola, der gewöhnlich als Vertreter der neapolitanischen Plastik im Cinquecento genannt wird, aber viel geringer ist. (Eine gegenteilige Beurteilung des Giovannino findet man bei Bode, florentinische Bildhauer 1903.) 50

Im Bacchus und im David hat man den abschliessenden Ausdruck des florentinischen Naturalismus im Sinne des 15. Jahrhunderts zu erkennen. Es war noch im Geiste Donatellos gedacht, das trunkene Taumeln darzustellen, wie es beim Bacchus geschehen ist. Michelangelo giebt den Moment, wo sein Trinker, der Füsse nicht mehr ganz sicher, die gehobene volle Schale anblinzelt und dabei die Hilfe eines kleinen Begleiters als Stütze suchen muss. Er wählte als Modell einen fetten jungen Kerl und bildete mit grösster Freude an dem individuellen Fall und dem weibisch-weichen Gewächs den Körper durch. Diese Freude hat er später nie mehr gehabt. Motiv und Behandlung sind hier ausgesprochen quattrocentistisch. Es ist keine lustige Figur, dieser Bacchus, niemand wird lachen dabei, aber es steckt doch ein Stück Jugendlaune darin, – so weit Michelangelo jemals jung sein konnte.

Michelangelo. David

Noch frappierender durch die Herbheit der Erscheinung ist der David. Ein David sollte nichts anderes sein als das Bild eines schönen, jungen Siegers. So hat ihn Donatello gebildet, als starken Knaben, so 51 – mit verändertem Geschmack – Verrocchio als schlankes, zierlich-eckiges Bürschchen. Was giebt Michelangelo als sein Ideal jugendlicher Schönheit? Ein riesenmässiger Kerl in den Flegeljahren, kein Knabe mehr und doch noch kein Mann, das Alter, wo der Körper sich streckt, wo die Gliedmassen mit den ungeheuren Händen und Füssen nicht zusammenzugehören scheinen. Michelangelos Wirklichkeitssinn musste sich einmal gründlich ersättigen. Er schreckt vor keinen Konsequenzen zurück, er wagt es sogar, dieses ungeschlachte Modell ins Kolossale zu vergrössern. Dazu der herbe Rhythmus der Bewegung, und zwischen den Beinen das ungeheure leere Dreieck. An die schöne Linie ist nirgends eine Konzession gemacht. Die Figur zeigt eine Wiedergabe der Natur, die bei diesem Masstab ans Wunderbare grenzt, sie ist erstaunlich in jedem Detail und immer wieder überraschend durch die Schnellkraft des Leibes im ganzen, allein – offen gestanden – sie ist grundhässlich.Bei dem schwer verständlichen Motiv der Arme möchten bildhauerisch-technische Notwendigkeiten mitgesprochen haben. Man erwartet etwas anderes. Jedenfalls als Lionardo den Typus in einer bekannten Zeichnung wiederholte, gab er seinem David eine gewöhnlich hängende Schleuder in die rechte Hand. Hier läuft ein breites Band über den Rücken, dessen eines Ende in der rechten, dessen anderes (sackartig verdichtet) in der linken Hand liegt; für den Hauptanblick bleibt es aber ganz ausser Betracht.

Dabei ist nun merkwürdig: der David ist in Florenz das populärste Bildwerk geworden. Es lebt in dieser Bevölkerung neben der spezifisch-toscanischen Grazie – die etwas anderes ist als die römische Gravität 52 – ein Sinn für die ausdrucksvolle Hässlichkeit, der mit dem Quattrocento nicht untergegangen ist. Als man den David vor einiger Zeit von seinem öffentlichen Standort am Palazzo Vecchio weg in den Schutz eines geschlossenen Museums verbrachte, da musste man dem Volk seinen »Giganten« wenigstens im Bronzeabguss sichtbar lassen. Dabei ist man denn freilich auf eine unglückliche Art der Aufstellung gekommen, die für die moderne Stillosigkeit bezeichnend ist. Man hat die Bronze in der Mitte einer grossen, freien Terrasse aufgestellt, wo die ungeheuerlichsten Ansichten zu schlucken sind, bevor man den Mann nur zu Gesicht bekommt. Die Frage der Aufstellung ist seiner Zeit, gleich nach Vollendung der Figur, in einer Versammlung von Künstlern erörtert worden, wir haben noch das Protokoll der Sitzung: jedermann war damals der Ansicht, dass das Werk zu irgend einer Wandflucht in ein Verhältnis gebracht werden müsse, sei es in der Loggia dei Lanzi oder neben der Tür des Signorienpalastes. Die Figur verlangt darnach, denn sie ist durchaus flächenmässig gearbeitet und nicht für den Anblick von allen Seiten. Bei der jetzigen zentralen Aufstellung ist nur das eine erreicht, das sich die Hässlichkeit noch vervielfacht hat.

Michelangelo. Apollo (oder David)

Was wohl Michelangelo selbst über seinen David später gedacht hat? Abgesehen davon, dass ihm ein ähnlich detailliertes Studium nach dem Modell ganz und gar nicht mehr zu Sinne stand, würde er auch das Motiv als zu leer empfunden haben. Seine gereifte Meinung über die Vorzüglichkeit einer Statue kann man vernehmen, wenn man etwa den sogenannten Apollo des Bargello vergleicht, der 25 Jahre nach dem David entstand. Es ist ein Jüngling, der im Begriff ist, einen Pfeil aus dem Köcher zu ziehen. Ganz einfach im Detail, wirkt die Figur unendlich reich durch ihre Bewegung. Es giebt da gar keinen besonderen Kraftaufwand, keine ausladenden Gebärden; als Volumen ist der Körper streng zusammengehalten, besitzt aber dabei eine Durchbildung nach der Tiefe, eine Belebung und Bewegung auch in den rückwärtigen Raumschichten, dass der David ganz arm daneben aussieht und wie eine blosse Scheibe. Und vom Bacchus gilt dasselbe. Die Ausbreitung in der Fläche, die abgestellten Gliedmassen, die Durchlöcherung des Steines, das ist bei Michelangelo nur Jugendstil. Später suchte er die Wirkung im Zusammengenommenen und Verhaltenen. Er muss bald zur Einsicht in den Wert einer solchen Behandlung gekommen sein, denn in der unmittelbar nach dem David entworfenen Figur des Evangelisten Matthäus (Florenz, Hof der Kunstakademie) ist sie schon da.Der Matthäus gehört in eine Folge von zwölf Aposteln, die für den Florentiner Dom bestimmt waren, aber nicht einmal in dieser ersten Figur fertig geworden ist.

53 Nackte Körper und Bewegung – darnach drängte die Kunst Michelangelos. Damit hatte er angefangen als er, ein Knabe noch, den Centaurenkampf meisselte, jetzt beim Eintritt in die Mannesjahre wiederholte sich die Aufgabe und er löste sie so, dass eine ganze Künstlergeneration sich daran grosszog. Der Karton der Badenden ist zweifellos das wichtigste Monument der ersten Florentiner Zeit, die vielseitigste Offenbarung der neuen Art, den menschlichen Körper aufzufassen. Die wenigen Proben, die uns der Stichel Marc AntonsBartsch 487. 488. 472. Dazu Ag. Veneziano, B. 423. von dem verlorenen Karton erhalten hat, genügen, um eine Vorstellung von dem Begriff des »gran disegno« zu geben.

Michelangelo. Bruchstück aus dem Karton der badenden Soldaten

Nach dem Stich des Marc AntonDer landschaftliche Hintergrund ist einem Blatt des Lucas van Leyden entlehnt.

Man darf glauben, dass Michelangelo bei der Fixierung des Themas nicht unbeteiligt war. Statt einer Schlachtszene, wie sie als Pendant zu Lionardos Fresko im Ratssaal offenbar projektiert war, und wo es auf Waffen und Rüstungen angekommen wäre, durfte der Künstler den Moment geben, wo eine Rotte badender Soldaten durch das Alarmsignal aus dem Wasser gerufen wird. Das war in den pisanischen Kriegen vorgekommen. Dass aber gerade diese Szene als monumentales Wandbild ausgeführt werden sollte, spricht lauter als irgend etwas anderes für die Höhe des allgemeinen künstlerischen Bedürfnisses in Florenz. Das Emporklettern am steilen Ufer, das Knieen und Herabgreifen, das reckenhafte Stehen und Sich-Rüsten, das Sitzen und eilige Anziehen, das Rufen und Rennen – es gab eine Fülle verschiedenartiger Bewegung und man hatte nackte Körper nach Herzenslust, ohne unhistorisch zu werden. Die spätere ideale Geschichtsmalerei würde die nackten Körper gewiss gerne aufgenommen, aber das Thema als zu klein, zu genrehaft empfunden haben.

Die Anatomiker unter den Florentiner Künstlern hatten Kämpfe nackter Männer schon immer behandelt. Man kennt von Antonio Pollaiuolo zwei gestochene Blätter der Art und von Verrocchio hören wir, dass er eine Zeichnung mit nackten Kämpfern gemacht habe, die auf 54 eine Hausfaçade übertragen werden sollte. Mit solchen Stücken wäre Michelangelos Arbeit zusammenzuhalten. Man sähe dann nicht nur, dass er sozusagen alle Bewegung neu erfunden hat, sondern auch, dass bei ihm erst der Körper einen wirklichen Zusammenhang besitzt.

Die älteren Szenen mögen noch so aufgeregte Streiter zeigen, es ist als ob die Geschöpfe zwischen unsichtbaren Schranken befangen blieben. Michelangelo entwickelt den Körper zuerst nach seiner ganzen Bewegungsfähigkeit. Alle zusammen gleichen sie sich früher mehr als bei Michelangelo eine Figur der andern. Die dritte Dimension und die Verkürzung scheint erst von ihm entdeckt zu sein, trotzdem so ernsthafte Versuche früher nach dieser Richtung gemacht worden waren.

Dass er so reich sein konnte in der Bewegung, geht nun freilich darauf zurück, dass er eben den Körper von innen heraus verstand. Er ist nicht der erste, der anatomische Studien gemacht hat, allein der organische Zusammenhang des Körpers hat sich doch ihm zuerst offenbart. Und dann das Wichtigere: er weiss, worauf der Eindruck der Bewegung beruht, überall sind die ausdrucksvollen Formen hervorgeholt, die Gelenke zum Sprechen gebracht.

Man beklagt sich mit Recht, dass die sixtinische Decke für den Betrachter eine Tortur sei. Den Kopf im Nacken, ist man gezwungen, eine Reihe von Geschichten abzuschreiten; überall regt sich's mit Leibern, die gesehen werden wollen, man wird dahin und dorthin gezogen und hat schliesslich keine Wahl, als vor der Überfülle zu kapitulieren und auf den erschöpfenden Anblick zu verzichten.

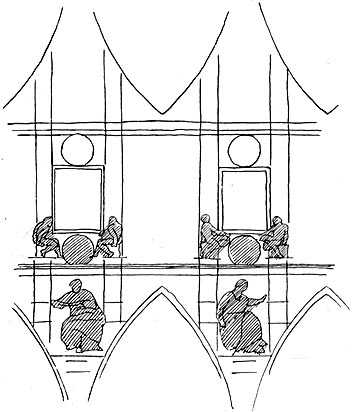

Michelangelo hat es selbst so gewollt. Ursprünglich war es auf etwas viel Einfacheres abgesehen. In die Zwickel sollten die zwölf Apostel kommen und die Mittelfläche wäre einer blossen ornamental-geometrischen Füllung anheimgegeben worden. Wie das Ganze ausgesehen hätte, lehrt eine Zeichnung Michelangelos in London.Publiziert im Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen, 1892. (Wölfflin.) Neuerdings auch in dem grossen Werk von Ernst Steinmann, Die Sixtinische Kapelle, Band II. Es giebt Leute von Urteil, welche meinen, es sei schade, dass es nicht bei diesem Projekt geblieben sei, es wäre »organischer« gewesen. Jedenfalls hätte die Decke den Vorteil der leichteren Sehbarkeit vor der jetzigen vorausgehabt. Die Apostel an den Seiten entlang hätten bequem genug 55 sich präsentiert und die ornamentalen Muster der Mittelfläche würden dem Beschauer auch keine Mühe gemacht haben.

Michelangelo hat sich wohl lange gesträubt, den Auftrag überhaupt zu übernehmen; dass er aber dann die Decke so ausgiebig bemalte, ist sein Wille gewesen. Er war es, der dem Papste Vorstellungen machte, mit den blossen Aposteln würde es doch eine ärmliche Sache werden, bis man ihm schliesslich freie Hand gab, er solle malen was er wolle. Würden die Gestalten der Decke nicht so deutlich den Jubel der Schöpferfreude verraten, so möchte man sagen, der Künstler habe seinen üblen Humor auslassen und für den unliebsamen Auftrag sich rächen wollen: die Herrn im Vatikan sollten die Decke haben, dafür aber auch den Hals sich ausrecken müssen.

In der sixtinischen Kapelle hat Michelangelo zuerst das Wort ausgesprochen, das für das ganze Jahrhundert bedeutungsvoll geworden ist, dass neben der menschlichen Form eine andere Schönheit nicht mehr existiere. Die vegetabilisch-lineare Flächendekoration ist hier prinzipiell negiert und wo man eine Rankenschlingung erwartet, bekommt man menschliche Leiber und nichts als menschliche Leiber. Nirgends ein Fleck ornamentaler Füllung, wo das Auge ausruhen könnte. Michelangelo hat wohl abgestuft und gewisse Figurenklassen untergeordnet behandelt, auch koloristisch durch Stein- oder Bronzefarbe unterschieden, allein das ist kein Äquivalent und man mag die Sache ansehen wie man will: in der durchgängigen Besetzung der Fläche mit menschlicher Figur liegt eine Art von Rücksichtslosigkeit, die nachdenklich machen muss.

Daneben bleibt freilich die sixtinische Decke eine Überraschung, der in Italien kaum eine zweite an die Seite zu stellen ist. Wie die donnernde Offenbarung einer neuen Gewalt, wirkt diese Malerei über den befangenen Bildern, die die Meister der letzten Generation unten an die Wände gemalt haben. Man sollte immer mit diesen quattrocentistischen Fresken die Betrachtung anfangen und erst, wenn man sich etwas in sie hineingesehen, den Blick emporrichten. Dann wird das gewaltig wogende Leben des Gewölbes erst seine ganze Wirkung thun und man wird den grandiosen Rhythmus empfinden, der hier ungeheure Massen gliedert und bindet. Jedenfalls aber empfiehlt es sich, das »Jüngste Gericht« an der Altarwand beim ersten Eintritt in die Kapelle zu ignorieren, d. h. in den Rücken zu nehmen. Michelangelo hat mit diesem Werk seines Alters den Eindruck der Decke schwer geschädigt. Mit dem Kolossalbild ist in dem Raum alles aus der Proportion gebracht und ein Grössenmassstab gegeben, neben dem auch die Decke zusammenschrumpft.

Versucht man, sich die Momente klar zu machen, auf denen die 56 Wirkung dieser Gewölbemalerei beruht, so trifft man schon in der Anordnung auf lauter Gedanken, die Michelangelo als Erster hatte.

Zunächst geht er darauf aus, die ganze Fläche des Gewölbes als etwas Einheitliches zusammenzunehmen. Jeder andere hätte die Zwickeldreiecke abgetrennt (wie das z. B. auch Raffael in der Villa Farnesina gethan hat). Michelangelo will den Raum nicht zerstückeln, er ersinnt ein zusammenfassendes tektonisches System und die Prophetenthrone, die aus den Zwickeln aufwachsen, greifen in die Glieder der Mittelfüllung so ein, dass man nichts Einzelnes herauslösen kann.

System der sixtinischen Decke

Die Einteilung nimmt nur wenig Bezug auf die vorhandene Formation der Decke. Es liegt dem Künstler fern, die gegebenen Struktur- und Raumverhältnisse aufzunehmen und auszudeuten. Wohl führt er das Hauptgesimse in ungefährem Anschluss über die Scheitel der Gewölbekappen hin, aber wie die Prophetenthrone in den Zwickeln die Dreieckform dieser Teile nicht achten, so bringt er in das ganze System einen 57 Rhythmus, der von der wirklichen Struktur ganz unabhängig ist. Die Verengung und Erweiterung der Intervalle in der Mittelachse, der Wechsel von grossen und kleinen Feldern zwischen den Gurten giebt im Verein mit den jeweilen auf die unbetonten Stellen einfallenden Zwickelgruppen eine so prachtvolle Bewegung, dass Michelangelo damit allein das frühere überbietet. Er hilft nach mit dunklerer Färbung der ausgeschiedenen Nebenräume – die Medaillonfelder sind violett, die Dreieckausschnitte neben den Thronsesseln grün, – wodurch die hellen Hauptstücke mehr herauskommen und das Umspringen des Accentes, von der Mitte auf die Seiten und wieder zurück in die Mitte, um so eindrücklicher wird.

Dazu kommt ein neuer Grössenmassstab und eine neue Grössendifferenzierung der Figuren. In kolossalen Verhältnissen sind die sitzenden Propheten und Sibyllen gebildet, daneben existieren kleinere und kleine Figuren, man merkt nicht gleich, in wie viel Stufen es abwärts geht, man sieht nur die Fülle der Gestalten und hält sie für unerschöpflich.

Ein weiterer Faktor der Komposition ist die Unterscheidung von Figuren, die plastisch wirken sollen und von Geschichten, die nur als Bilder erscheinen. Propheten und Sibyllen und ihr ganzes Gefolge existieren sozusagen in dem wirklichen Raum und besitzen einen anderen Grad von Realität als die Figuren der Geschichten. Es kommt vor, dass die Bildfläche überschnitten wird von den Gestalten, die am Rahmen sitzen (Sklaven).

Dieser Unterschied verbindet sich mit einem Richtungskontrast, indem die Figurensysteme der Zwickel im rechten Winkel zu den Historien stehen. Man kann nicht beide zusammen sehen, aber man kann sie auch nicht völlig trennen; es mischt sich immer ein Stück der anderen Gruppe der Erscheinung bei und hält die Phantasie in Spannung.

Ein Wunder, dass eine so vielgestaltige laute Versammlung überhaupt noch zu einheitlicher Wirkung zusammengeschlossen werden konnte. Ohne die grösste Einfachheit der stark accentuierten architektonischen Gliederungen wäre es nicht möglich gewesen. Bänder und Gesimse und Thronsessel sind denn auch von schlichtem Weiss und es ist das der erste grosse Fall von Monochromie. Die bunten zierlichen Muster des Quattrocento hätten hier in der That keinen Sinn gehabt, während die sich immer wiederholende weisse Farbe und die einfachen Formen den Zweck vortrefflich erfüllen, die erregten Wogen zu beruhigen.

Die Geschichten

Michelangelo nimmt von vornherein das Recht in Anspruch, die Geschichten in nackten Figuren erzählen zu dürfen. Das Opfer Noahs, die Schande Noahs sind Kompositionen mit wesentlich nackten Leibern. 58 Gebäulichkeiten, Kostüme, Kleingerät, all die Herrlichkeiten, die uns Benozzo Gozzoli in seinen alttestamentlichen Bildern vorsetzt, fehlen oder sind auf den notwendigsten Ausdruck beschränkt. Landschaftlich kommt gar nichts vor. Kein Grashalm, wenn er entbehrlich ist. Irgendwo findet man in einer Ecke ein hingewischtes Gewächs wie ein Farnkraut – es ist der Ausdruck für die Entstehung der Vegetation auf Erden. Ein Baum bedeutet das Paradies. Alle Ausdrucksmittel sind in diesen Bildern zusammengehalten, Linienführung und Raumfüllung sind mit zum Ausdruck herangezogen und die Erzählung wird zu unerhörter Prägnanz zusammengepresst. Es gilt das noch nicht für die Anfangsbilder, sondern erst für die vorgerücktere Arbeit. Wir folgen mit unseren Anmerkungen dem Gang der Entwicklung.

Unter den ersten drei Bildern wird man der Schande Noahs den Vorzug geben, was die Geschlossenheit der Komposition anlangt. Das Opfer steht trotz guter Motive, die die spätere Kunst sich zu nutze gemacht hat, nicht auf gleicher Höhe und die Sündflut, die dem Stoffe nach an die badenden Soldaten anknüpfen konnte und überreich ist an bedeutenden Figuren, erscheint als Ganzes doch etwas bröckelig. Bemerkenswert ist der Raumgedanke, dass die Leute hinter dem Berg herauf dem Beschauer entgegen kommen. Man sieht nicht, wie viele es sind und kann sich das Gedränge gross vorstellen. Diese Wirkungseinsicht wäre manchem Maler zu wünschen gewesen, der den Übergang über das Rote Meer oder dergleichen Massenszenen zu malen hatte. Die sixtinische Kapelle selbst enthält unten in den Wandbildern ein Beispiel des älteren, ärmlichen Stils.

Sobald Michelangelo mehr Raum gewinnt, wächst seine Kraft. Im Bilde des Sündenfalles und der Vertreibung breitet er seine Schwingen schon in ganzer Grösse aus und nimmt dann in den folgenden Bildern einen Flug in Höhen, wohin ihm keiner nachgefolgt ist.

Der Sündenfall ist in der älteren Kunst bekannt als eine Gruppe von zwei stehenden Figuren, kaum sich zugewandt und nur lässig verbunden durch das Anbieten des Apfels. Der Baum steht in der Mitte. Michelangelo schafft eine neue Konfiguration. Eva, römisch-faul daliegend, mit dem Rücken gegen den Baum, wendet sich momentan nach der Schlange zurück und nimmt scheinbar gleichgültig von ihr den Apfel entgegen. Adam, der steht, greift über das Weib hinweg in das Geäste. Seine Bewegung ist nicht recht verständlich und die Figur ist nicht in allen Gliedern klar. Aus der Eva aber ersieht man, dass die Geschichte hier in die Hände eines Künstlers gekommen ist, der mehr als neue Formgedanken hat: im faulen Herumliegen des Weibes, will er sagen, erwachsen die sündlichen Gedanken.

59 Der Garten des Paradieses bietet nichts als ein paar Blätter. Michelangelo hat den Ort nicht stofflich charakterisieren wollen, wohl aber giebt er in der Bewegung der Bodenlinien und in der Füllung des Luftraums einen Eindruck von Reichtum und Belebtheit, der sehr stark kontrastiert mit der einen öden Horizontale nebenan, wo das Elend der Verbannung geschildert ist. Die Figuren der unglücklichen Sünder sind hinausgeschoben bis an den äussersten Rand des Bildes und es entsteht ein leerer, gähnender Zwischenraum, grossartig wie eine Pause bei Beethoven. Das Weib eilt mit gekrümmtem Rücken und eingezogenem Kopf zeternd voraus, nicht ohne noch einen verstohlenen Blick zurückzuwerfen, Adam schreitet mit mehr Würde und Gelassenheit dahin und sucht nur das drängende Schwert des Engels von sich abzuhalten, eine bedeutende Gebärde, die schon Jacopo della Quercia gefunden hat.

Die Erschaffung der Eva. Zum erstenmal tritt Gott Vater auf in einem Schöpfungsakt. Er wirkt nur mit dem Wort. Was frühere Meister gaben, das Fassen des Weibes am Unterarm, das mehr oder weniger derbe Hervorzerren, bleibt weg. Der Schöpfer berührt das Weib nicht. Ohne Kraftaufwand, mit ruhiger Gebärde, spricht er das: Stehe auf! Eva folgt so, dass man merkt, wie sie abhängig ist von der Bewegung ihres Schöpfers und es ist unendlich schön, wie das staunende Sichaufrichten zur Anbetung wird. Michelangelo hat hier gezeigt, was er sich unter dem sinnlich-schönen Körper vorstelle. Es ist römisches Geblüt. Adam liegt schlafend gegen einen Felsen, ganz gebrochen wie ein Leichnam mit vorfallender linker Schulter. Ein Pflock im Boden, an dem die Hand gewissermassen aufgehängt ist, giebt noch weitere Verschiebungen in den Gelenken. Die Linie des Hügels deckt den Schlafenden und hält ihn fest. Ein kurzer Ast korrespondiert in den Richtung mit Eva. Alles ist ganz knapp beisammen und der Rand so nah herumgeführt, dass Gott Vater sich nicht einmal völlig aufrichten könnte.Der geistige Inhalt der Szene ist in verschiedener Weise erklärt worden und es giebt zu allerhand Erwägungen Anlass, wenn man die dissonierenden Stimmen der Interpreten vernimmt. Klaczko (Jules II, Paris 1899) nennt Eva toute ravie et ravissante . . . elle témoigne de la joie de vivre et en rend grâce à Dieu; Justi (Michelangelo, Leipzig 1901) findet den Blick leer und kalt, sie ist das Weib, das sich gleich in die Lage findet. »Schnell gefasst, anstellig, weiss sie gleich was sich gehört in so hoher Gegenwart, in einer ebenso unterwürfigen und devoten, wie gefälligen und sicheren Gebärde leistet sie die schuldige Adoration.«

Und nun wiederholt sich die Schöpfergebärde noch viermal, immer neu, immer gesteigert in der Macht der Bewegung. Zunächst die Erschaffung des Mannes. Gott steht nicht vor dem liegenden Adam, sondern er kommt schwebend zu ihm, mit einem ganzen Chor von Engeln, die alle der gewaltig sich blähende Mantel umfasst. Die Schöpfung 60 geschieht durch Berührung: mit der Spitze des Fingers rührt der Gott die entgegengestreckte Hand des Menschen an. Der am Berghang liegende Adam gehört zu den berühmtesten Erfindungen Michelangelos. Er giebt hier beides vereint, die latente Kraft und die völlige Hilflosigkeit. Das Liegen ist derart, dass man weiss, der Mensch kann von sich aus nicht aufstehen, in den matten Fingern der ausgestreckten Hand ist alles gesagt, nur den Kopf ist er im stande Gott entgegenzuwenden. Und daneben was für eine kolossale Bewegung in dem bewegungslosen Körper! Das emporgezogene Bein und die Drehung in den Hüften! Der Torso in voller Vorderansicht und die unteren Extremitäten im Profil!

Gott über den Wassern. Das unübertroffene Bild des alldurchwaltenden Segnens. Aus der Tiefe hervorrauschend breitet der Schöpfer die segenschweren Hände über die Wasserfläche. Der rechte Arm ist stark verkürzt. Der Anschluss an den Rahmen von der knappsten Art.

Und dann Sonne und Mond. Die Dynamik steigert sich. Man denkt an Goethes Vorstellung: »ein ungeheures Getöse verkündet das Kommen der Sonne«. Herandonnernd reckt Gott Vater die Arme, wobei er den Oberkörper mit jähem Ruck zurückwirft und kurz dreht. Es ist nur ein augenblickliches Innehalten im Flug und Sonne und Mond stehen da. Beide Schöpferarme sind gleichzeitig bewegt. Der rechte hat den stärkeren Accent, nicht nur, weil der Blick ihm folgt, sondern weil er sich stärker verkürzt. Die verkürzte Bewegung wirkt immer energischer als die unverkürzte. Die Figur ist noch grösser in der Fläche als vorher. Kein fingerbreit überflüssiger Raum.

Hier begegnen wir der merkwürdigen Licenz, dass Gott Vater im gleichen Bilde noch einmal erscheint, von rückwärts gesehen, wie ein Sturmwind, in die Tiefe des Bildes zurückeilend. Man nimmt ihn zuerst für den entweichenden Dämon der Finsternis, allein es ist die Schöpfung der Vegetation gemeint. Michelangelo hielt bei diesem Akt nur eine flüchtige Handbewegung für nötig. Das Antlitz des Schöpfers ist bereits wieder neuen Zielen zugewandt. Das doppelte Vorkommen der gleichen Figur im Bild hat etwas Altertümliches, allein man kann sich durch Zudecken der einen Bildhälfte überzeugen, wie vorteilhaft die doppelte Flugerscheinung für den Bewegungseindruck ist.

Auf dem letzten Bild, wo Gott Vater im Chaos wallender Wolken sich wälzt – der übliche Name »Scheidung von Licht und Finsternis« ist doch wohl nicht aufrecht zu halten –, können wir dem Künstler nicht mehr ganz andächtig folgen, doch ist gerade dieses Fresko geeignet, die erstaunliche Technik Michelangelos vor Augen zu stellen. Man sieht hier deutlich, wie er im letzten Augenblick, d. h. während des Malens die flüchtig eingeritzten Linien der Vorzeichnung verlässt und etwas 61 anderes probiert. Und das geschah bei kolossalen Verhältnissen und ohne dass der Maler, der auf dem Rücken lag, eine Übersicht über das Ganze hätte nehmen können. –

Wenn man von Michelangelo gesagt hat, er habe sich immer nur für das Formmotiv als solches interessiert und es nicht als den notwendigen Ausdruck eines gegebenen Inhalts verstehen wollen, so mag das für manche seiner Einzelfiguren zutreffen; wo er Geschichten erzählt, da hat er ihren Sinn immer respektiert. Die sixtinische Decke spricht dafür so gut, wie die allerspätesten Historien in der Capella Paolina. An den Ecken der Decke gab es noch vier sphärische Dreiecke, dort findet sich u. a. die Judith, die der Sklavin das Haupt des Holofernes übergiebt. Das Motiv ist oft behandelt worden, immer ist es ein mehr oder weniger gleichgültiger Akt des Hinübergebens und Inempfangnehmens. Michelangelo lässt seine Judith in dem Augenblick, wo die Dienerin sich bückt, um das Haupt in der hochgetragenen Schüssel aufzunehmen, umblicken nach dem Bette, wo Holofernes liegt: es ist als ob der Leichnam sich noch einmal geregt hätte. Dadurch kommt eine unvergleichliche Spannung in die Szene und wüsste man sonst nichts von Michelangelo, so würde man nach dieser Probe auf einen dramatischen Maler ersten Ranges als Autor raten müssen.

Die Propheten und Sibyllen

In Florenz hatte Michelangelo den Auftrag auf zwölf stehende Apostelfiguren für den Dom bekommen; zwölf Apostel – sitzend – waren im ersten Plan für die sixtinische Decke vorgesehen. Später traten an deren Stelle Propheten und Sibyllen. Der unvollendete Matthäus zeigt, wie Michelangelo bei einem Apostel die innere und äussere Bewegung zu erhöhen gewillt war, was durfte man erwarten, wenn er Sehertypen bildete! An irgendwelche Vorschriften über Abzeichen hat er sich nicht gehalten, sogar die typische Schriftrolle lässt er bald fallen. Über eine Darstellung, wo die Namen Hauptsache waren und die Figuren nur mit lautem Gestikulieren bekunden sollten, dass sie im Leben etwas gesagt hatten, schreitet er hinaus und giebt Momente des geistigen Lebens, die Inspiration selbst, den leidenschaftlichen Monolog und das tiefe stumme Sinnen, das ruhige Lesen und das erregte Blättern und Suchen. Dazwischen kommt aber auch einmal ein ganz gleichgültiges Motiv vor, wie das Herabholen eines Buches vom Gestell, wobei das ganze Interesse auf der körperlichen Bewegung sich sammelt.

Alte und Junge stehen in der Reihe. Den Ausdruck des prophetischen Schauens aber hat er den Jungen vorbehalten. Er fasst es nicht als ein sehnend-verzücktes Aufblicken, mit peruginischem Sentimento, 62 oder als eine Auflösung, ein passives Empfangen wie Guido Reni, wo man oft nicht weiss, ob man eine Danaë vor sich hat oder eine Sibylle, es ist bei ihm ein aktiver Zustand, ein Entgegengehen.

Michelangelo. Die delphische Sibylle

Die Typen entfernen sich fast sämtlich vom Individuellen. Die Kostüme sind ganz ideal. Was ist es nun, was die Delphica voraus hat vor allen Figuren des Quattrocento? Was macht die Bewegung so gross und was giebt hier der Erscheinung den Charakter der Notwendigkeit? Das plötzliche Aufhorchen der Seherin, wobei sie den Kopf wendet und den Arm mit der Rolle einen Augenblick hochnimmt, ist das Motiv. Der Kopf erscheint in der einfachsten Ansicht, ganz gerade, in reiner Face. Diese Haltung ist gewonnen aus schwierigen Umständen. Der Oberkörper ist seitlich gewendet und vorgebeugt, und der übergreifende Arm bedeutet noch einmal einen Widerstand, den der Kopf mit seiner Drehung zu überwinden hatte. Gerade das giebt ihm seine Kraft, dass er nicht mühelos in die Faceansicht sich eingestellt und dass die Vertikale aus widersprechenden Verhältnissen sich herausgearbeitet hat. Und weiterhin ist einleuchtend, dass gerade die scharfe Begegnung mit der Horizontallinie des Armes die Kopfrichtung energisch macht. Die Lichtführung thut ein übriges: der Schatten scheidet genau das Gesicht in zwei Hälften und accentuiert die Mittellinie, und mit dem emporgespitzten Kopftuch ist die Vertikale nochmals betont.

Die Augen der Prophetin folgen der Kopfdrehung nach rechts mit eigener Bewegung. Es sind die gewaltigen weitgeöffneten Augen, die auf alle Ferne wirken. Allein die Wirkung wäre nicht so entschieden, würde nicht von den begleitenden Linien die Augen- und Kopfbewegung aufgenommen und weitergeführt. Die Haare flattern nach derselben Richtung und ebenso der grosse Mantelbausch, der die ganze 63 Figur wie ein Segel zusammenfasst.

Mit diesem Gewandmotiv kommt ein Kontrast der Silhuette rechts und links zu stande, den Michelangelo oft bringt. Auf der einen Seite die geschlossene Linie, auf der andern die zackig bewegte. Und dasselbe Prinzip der Kontrastierung wiederholt sich in einzelnen Gliedern. Neben dem energisch hochgenommenen Arm bleibt der andere völlig tot, nur lastend. Das 15. Jahrhundert glaubte alles gleichmässig beleben zu müssen, dass 16. findet eine stärkere Wirkung darin, den Accent nur auf einzelne Punkte zu werfen.

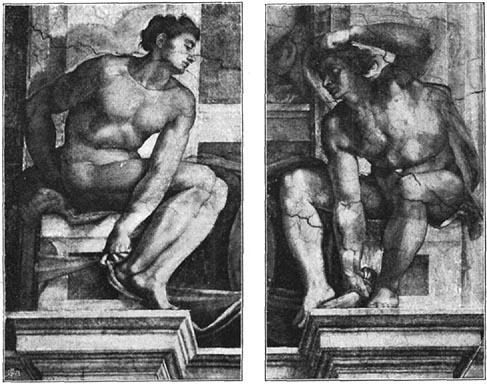

Michelangelo. Die erythräische Sibylle

Bei der Erythräa das Sitzen mit übergeschlagenem Bein. Stellenweis reine Profilansicht. Der eine Arm vorgreifend, der andere hängend und dem geschlossenen Umriss sich einfügend. Das Kostüm hier ganz besonders monumental. Ein interessanter Vergleich ergiebt sich beim Rückblick auf die Figur der Rhetorik an Pollaiuolos Sixtusgrab (S. Peter), wo ein sehr ähnliches Motiv durch die kapriziösen Künste eines Quattrocentisten zu einer sehr unähnlichen Wirkung gebracht ist.

Die alten Sibyllen giebt Michelangelo zusammengekauert, mit gebogenem Rücken. Die Persica mit dem Buch vor den blöden Augen. Die Cumaea mit beiden Händen ein Buch fassend, das ihr zur Seite liegt, wobei Beine und Oberkörper kontrastierend bewegt sind.

Bei der Lybica ein höchst kompliziertes Herunterholen des Buches von der Wand hinter dem Sessel, eine Operation, bei der die Frau nicht aufsteht, sondern nur mit beiden Armen zurückgreift und indessen mit dem Blick noch einmal nach einer anderen Richtung geht. Viel Lärm um nichts.

Die Entwicklungslinie bei den Männern geht von Esaias und Joël (nicht von Zaccharias) zu dem schon ungleich grossartiger concipierten Schreiber Daniel und über den ergreifend einfachen Jeremias 64 zu Jonas, der mit kolossaler Bewegung alle tektonischen Schranken einreisst.

Man wird diesen Figuren nicht gerecht werden, wenn man nicht die Motive genau analysiert, sich in jedem Fall aufs neue Rechenschaft giebt über die Schiebung des Körpers im ganzen und die Bewegung der Glieder im einzelnen. Wie wenig unser Auge gewöhnt ist, derartige räumlich-körperliche Verhältnisse aufzufassen, geht daraus hervor, dass selten jemand im stande ist, eines der Motive in der Erinnerung sich zu wiederholen und selbst nicht unmittelbar nach dem Anblick. Jede Beschreibung wird aber pedantisch aussehen und zugleich die falsche Vorstellung erwecken, als seien nach bestimmten Rezepten die Glieder geordnet worden, während das Besondere gerade in dem Ineinandergreifen der formalen Absichten mit dem zwingenden Ausdruck eines psychischen Momentes besteht. Nicht überall ist das gleichmässig der Fall. Die Lybica, eine der letzten Figuren an der Decke, ist zwar von grösstem Reichtum an Wendungen, aber ganz äusserlich concipiert, in derselben Gruppe der späten Figuren befindet sich aber auch der in sich versunkene Jeremias, der einfacher als alle andern uns am meisten ans Herz greift. 65

Die Sklaven

Über den Pfeilern der Prophetenthrone sitzen nackte junge Männer; paarweise sich zugekehrt, haben sie je eines der Bronzemedaillons zwischen sich und scheinen es mit Fruchtkränzen umwinden zu sollen. Es sind die sogenannten Sklaven. Kleiner gebildet als die Propheten, ist ihr tektonischer Sinn das freie Ausklingen der Pfeiler nach oben. Als Krönungsfiguren haben sie die weiteste Freiheit der Gebärde.

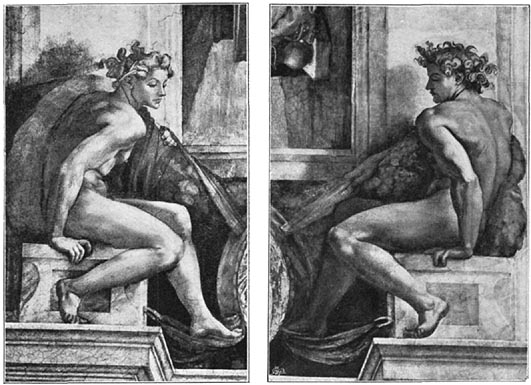

Michelangelo. Sklavenfiguren (Aus der ersten Gruppe)

Also noch einmal zwanzig Sitzfiguren! Sie bieten neue Möglichkeiten, weil sie nicht frontal sitzen, sondern im Profil und weil der Sitz sehr niedrig ist. Ausserdem aber – die Hauptsache – es sind nackte Figuren. Michelangelo wollte sich einmal ersättigen am Nackten. Er kommt wieder in das Gebiet, das er mit dem Karton der badenden Soldaten betreten hatte, und man darf glauben, wenn irgendwo bei der Deckenarbeit, so war er hier mit Leib und Seele bei der Sache. Knaben mit Fruchtkränzen waren keine ungewöhnliche Vorstellung. Michelangelo aber verlangte nach mächtigeren Körpern. Wie die Thätigkeit in jedem einzelnen Fall gemeint sei, möge man nicht allzu genau zu erfahren wünschen. Das Motiv ist gewählt, weil es die verschiedensten Bewegungen des Zerrens, Tragens, Haltens rechtfertigt, zu einer genauen sachlichen Motivierung der einzelnen Aktionen sollte man den Künstler nicht verpflichten wollen.

Michelangelo. Sklavenfiguren (Aus der dritten Gruppe)

66 Es sind keine besonders starken Muskelanspannungen, aber diese Reihen von nackten Körpern haben in Wahrheit die Fähigkeit, Ströme von Kraft in den Beschauer überzuleiten (a lifecommunicating art nennt sie B. Berenson). Das Gewächs ist so mächtig und die Glieder in ihren Richtungskontrasten wirken so wuchtig, dass man sofort fühlt, einem neuen Phänomen gegenüberzustehen. Was hat das ganze 15. Jahrhundert an Machtfiguren gleich diesen? Die Abweichung vom Normalen in der Körperbildung ist unbedeutend gegenüber den Umständen, in die Michelangelo die Glieder bringt. Er entdeckt ganz neue Wirkungsverhältnisse. Da bringt er den einen Arm und die Unterschenkel als drei Parallelen hart zusammen, da kreuzt er den Oberschenkel mit dem heruntergreifenden Arm beinahe unter einem rechten Winkel, da fasst er die Figur vom Fuss bis zum Scheitel fast mit einem gleichen Linienzug. Und nun sind das nicht mathematische Variationsaufgaben, die er sich stellte, auch die seltsame Bewegung wirkt überzeugend. Er hat die Körper in der Gewalt, weil er die Gelenke besitzt. Das ist die Kraft seiner Zeichnung. Wer den rechten Arm der Delphica gesehen hat, der weiss, dass da noch viel kommen musste. Ein einfaches Problem wie das Aufstützen eines Armes giebt er so, dass man eine vollkommen neue Empfindung davon bekommt. Man kann sich davon überzeugen, wenn man den nackten Jüngling auf Signorellis Mosesbild in der sixtinischen Kapelle mit Michelangelos Sklaven über dem Propheten Joël vergleicht. Und diese Sklaven gehören noch zu den frühesten und zahmsten. Nachher giebt er dazu die Effekte der Verkürzung, stärker und stärker, bis zu den rapiden scorzi in den Schlussfiguren. Der Bewegungsreichtum steigert sich kontinuierlich und wenn anfangs noch die zusammengeordneten Figuren sich symmetrisch ungefähr entsprechen, so treten sie gegen Ende zu immer vollständigeren Kontrasten auseinander. Weit entfernt, bei der zehnmal wiederholten gleichen Aufgabe schliesslich zu ermüden, erlebt Michelangelo, dass sich ihm die Gedanken in immer grösserer Fülle zudrängen.

Michelangelo. Sklavenfigur

Zur Beurteilung des Entwicklungsganges vergleiche man ein Paar des Anfangs und ein Paar des Endes, die Sklaven über Joël und Jeremias. Dort das schlichte Sitzen im Profil, mässige Differenzierung der Glieder, annähernd symmetrische Entsprechung der Figuren. Hier zwei Körper, die weder im Gewächs noch in der Bewegung (und Beleuchtung) etwas Verwandtes mehr haben, die aber mit ihren Kontrasten sich gegenseitig in der Wirkung steigern.

Der Lässigsitzende in diesem Paare darf wohl als der schönste von allen angesprochen werden, und nicht nur darum, weil er die edelste 67 Physiognomie hat. Die Figur ist ganz ruhig, aber sie enthält grandiose Richtungskontraste und die einzelne Bewegung, bis auf das Vorschieben des Kopfes, wirkt mit wunderbarem Nachdruck. Die schroffste Verkürzung steht unmittelbar neben der völlig klaren Breitansicht. Erwägt man noch, wie reiche Effekte dem Licht hier zugestanden sind, so wundert man sich immer wieder, dass die Figur doch so still aussehen kann. Wäre sie nicht so reliefmässig klar ausgebreitet, so würde diese Wirkung sich nicht einstellen. Zudem ist sie als Masse fest zusammengenommen und sogar einer regulären geometrischen Figur einzuschreiben. Der Schwerpunkt liegt hoch oben, daher das Federleichte trotz den herkulischen Gliedern. Die neuere Kunst hat diesen Typus des lässig-leichten Sitzens wohl nie überboten und merkwürdig, aus einer fernen fremden Welt, der griechischen Kunst, stellt sich die Gestalt des sogenannten Theseus vom Parthenon ganz von selber in der Erinnerung ein.

Was sonst noch an Dekorationsfiguren an der Decke vorkommt, muss hier ausser Betracht bleiben. Die kleinen Felder mit leicht hingewischten Figuren sehen aus wie ein Skizzenbuch Michelangelos und enthalten noch genug interessante Motive, wie denn bereits die Möglichkeit der mediceischen Grabfiguren hier aufdämmert. Weit wichtiger aber sind die Füllungen der Kappenfelder, gelagerte Gruppen von Volk, in breiten Dreiecken entwickelt, wie sie die Kunst später massenhaft verlangte, und dann in den Lünetten jene bei Michelangelo doppelt merkwürdigen Genreszenen, die überraschendsten Einfälle, alles improvisiert. Der Künstler selbst scheint das Bedürfnis gehabt zu haben, nach dem starken physischen und psychischen Leben der oberen Deckenflächen hier die Erregung ausklingen zu lassen. Es ist in diesen »Vorfahren Christi« die ruhige gleichmässige Existenz dargestellt, das gemeine menschliche Dasein.Über den sachlichen Zusammenhang der Vorfahren Christi mit den Propheten vgl. P. Weber, Geistliches Schauspiel und Kirchliche Kunst 1894, S. 54. Nach neuerer Meinung (Steinmann und Thode) wären in den Kappenbildern die Juden im Exil dargestellt, im Anschluss an die Lamentationen des Jeremias.

68 Zum Schluss noch ein Wort über den Gang der Arbeit.

Die Decke ist nicht aus einem Guss. Es sind Nähte darin. Was jedermann sieht, ist, dass die Historie der Sündflut und ihre zwei Begleitbilder, die Schande Noahs und das Opfer, in viel kleineren Figuren gemalt sind als die anderen Historien. Hier liegt der Anfang der Arbeit und man hat Grund, anzunehmen, dass Michelangelo die Figurengrösse für den Anblick von unten ungenügend fand. Allein es ist schade, dass die Grössenproportion geändert werden musste, denn offenbar war es darauf abgesehen, die Grösse der verschiedenen Figurenklassen kontinuierlich abnehmen zu lassen: von den Propheten zu den nackten Sklaven und von hier zu den Historien führt anfänglich eine gleichmässige Progression und das wirkt angenehm ruhig. Später wachsen die inneren Figuren den Sklaven weit über den Kopf, die Rechnung wird unklar. Mit den anfänglichen Proportionen konnte man in den kleinen Feldern so gut auskommen wie in den grossen: die Grösse blieb konstant. Nachher kommt es auch hier zu einem notwendigen, aber nicht günstigen Wechsel: bei der Erschaffung Adams ist Gott Vater gross und bei der Erschaffung Evas finden wir dieselbe Figur beträchtlich verkleinert.Ob nicht mit dem neuen Masstab auch ein Wechsel in der Idee eingetreten und eine neue Folge von Geschichten zur Behandlung gekommen ist? Es lässt sich nicht vorstellen, wie mit dem Masstab der »Sündflut« die wenig figurenreichen Geschichten der Schöpfung in den Raum hätten komponiert werden können, und dass Michelangelo von vornherein auf die Gleichmässigkeit verzichtet hätte, scheint mir unwahrscheinlich. Einen solchen Wechsel in der Generalidee dürfte man auch deswegen vermuten, weil das »Opfer Noahs« bekanntlich an seinen Ort gar nicht passt, sodass schon ältere Erklärer (Condivi) statt dessen das Opfer Kains und Abels sehen wollten, um den chronologischen Faden nicht zerreissen zu müssen. Doch geht das nicht.

Die zweite Naht findet sich in der Mitte der Decke. Plötzlich gewahrt man eine nochmalige Steigerung der Grösse und diesmal auf allen Punkten. Die Propheten und die Sklaven wachsen so, dass das architektonische System nicht mehr gleichmässig weitergeführt werden konnte. Die Kupferstecher haben diese Unregelmässigkeiten zwar verheimlicht, allein man kann sich an Photographien genügend davon überzeugen. Gleichzeitig ändert sich der Farbenstil. Die frühen Geschichten sind bunt gehalten, blauer Himmel, grüne Wiesen, lauter helle Farben und lichte Schatten. Später wird alles gedämpft, der Himmel weisslich-grau, die Kleider stumpf. Die Farbe verliert das körperliche, sie wird wässriger. Das Gold verschwindet. Die Schatten gewinnen mehr Gewicht.

Von Anfang an hat Michelangelo die Decke in der ganzen Breite vorgenommen, also Geschichten und Prophetenfiguren gleichzeitig 69 gefördert und erst zuletzt dann nach einer grossen Unterbrechung die unteren Figuren (in den Gewölbekappen und Lünetten) in einem Zuge rasch hinzugemalt.Vgl. Repertorium für Kunstwissenschaft XIII: Die sixtinische Kapelle Michelangelos (Wölfflin).

Die sixtinische Decke ist ein Denkmal jenes reinen Stiles der Hochrenaissance, der das Dissonierende noch nicht kennt oder noch nicht anerkennt. Das plastische Gegenstück dazu würde das Grab für den Papst Julius sein, wenn es so ausgeführt worden wäre, wie die Projekte damals lauteten. Bekanntlich ist es aber erst spät in sehr reduzierter Grösse und in einem anderen Stil ausgeführt worden und von den alten bereits vorhandenen Figuren hat nur der Moses Platz gefunden, während die sogenannten sterbenden Sklaven ihre eigenen Wege gegangen sind und schliesslich im Louvre eine Unterkunft gefunden haben. Es ist somit nicht nur zu beklagen, dass ein grossartig entworfenes Monument verkümmerte, es fehlt uns überhaupt ein Denkmal von Michelangelos »reinem« Stil, denn die – in weitem Abstand anschliessende – nächste Arbeit, die Lorenzo-Kapelle, geht schon in ganz anderen Stilgeleisen.

Es ist hier der Ort, von Grabmälern etwas Allgemeines zu sagen. Die Florentiner hatten einen Typus des prunkvollen Wandgrabes entwickelt, den man sich am besten vergegenwärtigt mit der Erinnerung an das Grab des Kardinals von Portugal auf San Miniato von Antonio Rossellino. Das Charakteristische ist die flache Nische, in die der Sarkophag eingestellt wird, mit dem Toten auf dem Paradebett darüber. Oben im Rund die Madonna, die lächelnd auf den Daliegenden herabsieht, und muntere Engel, die das kranzumwundene Medaillon im Fluge gefasst halten. An der Bahre sitzen zwei nackte kleine Buben und versuchen ein weinerliches Gesicht zu machen und darüber erscheint, als Pilasterkrönung, noch ein Paar ernsthafter grosser Engel, Krone und Palme heranbringend. Die Nische ist eingerahmt von einem zurückgeschlagenen steinernen Vorhang.

Antonio Rossellino. Grabmal des Kardinals von Portugal

Um sich die originale Wirkung des Denkmals zu vergegenwärtigen, ist ein wichtiger Faktor zu ergänzen: die Farbigkeit. Der violette Marmorhintergrund, die grünen Felder zwischen den Pilastern und die Mosaikmusterung des Bodens unter dem Sarkophag sind zwar noch sichtbar, weil der Stein sich nicht entfärbt, alle aufgemalte Farbe ist aber erloschen, von einem farbenfeindlichen Zeitalter getilgt worden. Indessen 70 genügen die Spuren doch noch, um für die Phantasie den alten Schein wiederherzustellen. Alles war farbig. Der Ornat des Kardinals, das Kissen, der Brokat des Bahrtuchs, wo die Musterung in leichtem Relief angedeutet ist: es leuchtete von Gold und Purpur. Der Sarkophagdeckel hatte ein buntes Schuppenmuster und die Pilasterornamente wie die einrahmenden Profile waren goldig. Ebenso die Rosetten der Leibung: Gold auf dunklem Grund. Gold findet sich auch am Fruchtkranz und an den Engeln. Die Spielerei eines steinernen Vorhangs wird überhaupt erst erträglich, wenn man die Farbe dazudenkt: man sieht noch deutlich das Brokatmuster der Aussenfläche und das Gitterwerk des Futters.

Diese Farbigkeit hört mit dem 16. Jahrhundert plötzlich auf. Die pompösen Grabmäler Andrea Sansovinos in S. M. del Popolo haben keine Spur mehr davon. Die Farbe wird ersetzt durch die Wirkung von Licht und Schatten. Aus dunkeln tiefen Nischen springen die Körper weiss hervor.

Andrea Sansovino. Prälatengrab

(Ohne den oberen Abschluss)

Ein zweites kommt im 16. Jahrhundert dazu: das architektonische Gewissen. Die Frührenaissance hat in ihren Bauten noch etwas Spielerisches und in der Verbindung von Figuren und Architektur ist für unser Gefühl der Eindruck des Zufälligen nicht ganz überwunden. Gerade das Grab Rossellinos ist ein Hauptbeispiel für das Unorganische im Stil des 15. Jahrhunderts. Man nehme die knieenden Engelfiguren. Sie besitzen keinen oder doch nur einen sehr lockeren tektonischen Zusammenhang. Wie sie auf den Pilasterköpfen mit einem Fuss aufstehen, den anderen frei in der Luft, ist für einen späteren Geschmack an sich anstössig, noch mehr aber die Überschneidung der Einrahmungsprofile durch den rückwärts gerichteten Fuss und das Fehlen einer Eingliederung der Figur in die Wandfläche. So schwimmen auch die oberen 71 Engel im Raum herum ohne Fassung und Form. Das in die Nische eingestellte Pilastersystem hat keinen rationalen Bezug zur Gesamtform und wie unentwickelt das architektonische Gefühl überhaupt ist, sieht man an der Behandlung der Leibungsflächen, die von unten bis oben mit (übergrossen) Kassetten ausgesetzt sind, ohne Unterscheidung des Bogens und der Pfosten. Das Motiv des steinernen Vorhangs kann im selben Sinne namhaft gemacht werden.

Bei Sansovino hat eine organisch erfundene Architektur die Führung übernommen. Jede Figur hat ihren notwendigen Platz und die Einteilungen bilden zusammen ein rationales System. Eine grosse Nische mit flachem Grund, kleinere Nebennischen, gewölbt, alle drei einbezogen in eine gleichmässige Ordnung von Halbsäulen mit vollständigem, durchlaufendem Gebälk.

Ein architektonisch-plastisches Ensemble der Art wäre Michelangelos Julius-Grab geworden. Kein Wandgrab, sondern ein freier Bau mit mehreren Geschossen, ein vielgliederiges Marmorgebilde, wo Plastik und Architektur etwa so zusammenwirken sollten wie an der Santa casa in Loreto. Der Reichtum der plastischen Erscheinung würde alles Existierende überboten haben und der Schöpfer der sixtinischen Decke wäre der Mann gewesen, einen mächtigen rhythmischen Zug in das Werk hineinzubringen.

Für die Grabfigur war im 15. Jahrhundert ein flaches Liegen das Übliche, ein Schlafen mit gleichmässig gestreckten Beinen und schlicht übereinander gelegten Händen. Sansovino giebt auch noch das Schlafen, aber die herkömmliche Art des Liegens war ihm zu einfach und zu gewöhnlich: der Tote legt sich auf die Seite, die Beine kreuzen sich, ein Arm wird dem Kopf untergeschoben und die Hand hängt frei vom Kissen herab. Später wird die Figur immer unruhiger, es ist als ob 72 böse Träume den Schlafenden quälten, bis endlich das Erwachen kommt und dann ein Lesen oder Beten dargestellt wird. Michelangelo hatte einen ganz originellen Gedanken. Er wollte eine Gruppe machen, wie der Papst von zwei Engeln gebettet wird. Noch ist er halb aufgerichtet – und somit gut sichtbar – dann wird er niedergelegt wie ein Christusleichnam.Vgl. Jahrb. d. preuss. Kunstsammlungen 1884 (Schmarsow), wo die Zeichnung der ehemaligen Sammlung von Beckerath (Berlin) publiziert ist, die Haupturkunde für uns, trotzdem das Blatt kaum mehr als eine Nachzeichnung ist.

Allein das wäre Nebensache gewesen neben der Fülle anderer Figuren, die vorgesehen waren. Wir haben, wie gesagt, nur drei davon, die zwei Sklaven aus dem Erdgeschoss des Baues und den Moses aus dem Obergeschoss.

Die Sklaven sind gebundene Figuren, weniger durch ihre wirklichen Bande als durch ihre tektonische Bestimmung. Sie waren Pfeilern vorgestellt und sie nehmen mit teil an der Gebundenheit der architektonischen Form. Sie stehen in einem Banne, der ihnen keine eigene Bewegung gestattet. Was schon in dem (unvollendeten) Matthäus von Florenz vorkommt, das Zusammenhalten des Körpers, als ob die Glieder aus einem bestimmten Bezirk nicht heraus könnten, wiederholt sich hier mit deutlicher Beziehung auf die Funktion der Figur. Unvergleichlich ist nun wie die Bewegung in dem Körper emporschleicht; der Schlafende reckt sich, während der Kopf noch lahm zurückliegt; mechanisch streicht die Hand an der Brust hinauf und die Schenkelflächen reiben sich aneinander: das tiefe Atemholen vor dem völligen Bewusstwerden im Erwachen. Das übrig gebliebene Stück Stein ergänzt den Eindruck des Sichloswindens so gut, dass man es nicht missen möchte.

Der zweite Sklave ist nicht frontal gearbeitet, sondern hat seine Hauptansicht seitlich.

Auch im Moses giebt Michelangelo die gehemmte Bewegung. Der Hemmungsgrund liegt hier im Willen der Person selbst, es ist der letzte Moment des Ansichhaltens vor dem Losbrechen, d. h. vor dem Aufspringen. Es ist interessant, den Moses in die Reihe jener älteren kolossalen Sitzfiguren einzustellen, die von Donatello und seinen Zeitgenossen für den Dom von Florenz gemacht wurden. Auch damals suchte Donatello das repräsentative Sitzbild mit momentanem Leben zu erfüllen, aber wie anders versteht Michelangelo den Begriff der Bewegung. Der Zusammenhang mit den Prophetenfiguren der sixtinischen Decke springt in die Augen. Für das plastische Bild verlangte er im Gegensatz zum malerischen die völlig kompakte Masse. Das macht seine Stärke. Man muss weit zurückgehen, um einem gleichen Gefühl für 73 das zusammengehaltene Volumen zu begegnen. Die quattrocentistische Plastik, auch wo sie mächtig sein will, sieht leicht fragil aus. Innerhalb des Werkes von Michelangelo trägt der Moses indessen noch die deutlichen Spuren der Frühzeit. Die Vielheit der Faltenzüge und die tiefen Unterhöhlungen würde er später kaum mehr gebilligt haben. Auch hier wie z. B. bei der Pietà ist bei starker Politur auf die Wirkung der Glanzlichter gerechnet.

Ob bei der jetzigen Aufstellung die Figur ihre richtige Wirkung entfalten kann, scheint mir mehr als zweifelhaft, trotzdem es Michelangelo selbst war, der sie an diesen Platz brachte. Er hatte keine andere Wahl. Der Beschauer aber wird wünschen, mehr von der linken Seite zu sehen. Das Motiv des zurückgestellten Beines, das die Bewegung enthält, muss sofort in aller Deutlichkeit sich offenbaren. Und man wird finden, dass in einer halbseitlichen Ansicht erst die Hauptrichtungen alle mit mächtiger Klarheit hervortreten: der Winkel des Armes und des Beines und der abgetreppte Umriss der linken Seite, darüber dominierend das herumgeworfene Haupt mit seiner Vertikale. Die abgewandte Seite ist lässig ausgeführt und der Arm mit der Hand, die in den Bart greift, kann nie interessant wirken.

Jetzt hat man Mühe, sich die Wirkung der Schrägansicht herauszuholen. Der Koloss ist in eine Nische geschoben und aus dem projektierten Freibau ist ein Wandgrab geworden, und zwar von bescheidenen Verhältnissen. Vierzig Jahre nach dem Anfang kam die Arbeit mit diesem traurigen Kompromiss zu Ende. Das Stilgefühl des Künstlers hat sich indessen völlig geändert. Der Moses steht ganz niedrig und ist absichtlich in eine Umgebung gebracht worden, die für ihn zu eng erscheint, er ist in einen Rahmen eingestellt worden, den er zu sprengen droht. Die notwendige Auflösung der Dissonanz liegt erst in den Nebenfiguren. Das ist barocke Empfindung. 74