|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Keiner der grossen Künstler hat in gleicher Weise wie Michelangelo von allem Anfang an bestimmend auf seine Umgebung gewirkt und nun ist es des Schicksals Wille gewesen, dass dieser stärkste und eigenmächtigste Genius auch noch die längste Lebensdauer haben sollte. Als alle anderen zu Grabe gegangen sind, bleibt er noch am Werke, mehr als ein Menschenalter. Raffael ist 1520 gestorben. Lionardo und Bartolommeo schon vorher. Sarto lebte zwar bis 1531, allein das letzte Jahrzehnt bedeutet am wenigsten bei ihm und man sieht nicht ab, dass er noch eine Entwicklung vor sich gehabt hätte. Michelangelo aber ist keinen Augenblick stille gestanden und in der zweiten Hälfte seines Lebens scheint sich die Summe seiner Kräfte erst zusammenzuschliessen. Es entstanden die Medicäergräber, das Jüngste Gericht und Sankt Peter. Für Mittelitalien gab es jetzt nur noch eine Kunst und über den neuen Offenbarungen Michelangelos sind Lionardo und Raffael vollständig vergessen worden.

Die Grabkapelle von S. Lorenzo ist eines der wenigen Beispiele der Kunstgeschichte, wo Raum und Figuren nicht nur gleichzeitig, sondern mit bestimmter Absicht für einander geschaffen worden sind. Das ganze 15. Jahrhundert hat den isolierenden Blick gehabt und das einzelne Schöne an jeder Stelle schön gefunden. In einem Prachtraum wie der Grabkapelle des Kardinals von Portugal auf S. Miniato ist der Grabbau ein Stück, das man eben da hineingestellt hat, das aber ebensogut anderswo sich befinden könnte, ohne an Wirkung zu verlieren. Auch bei dem Juliusgrab hätte Michelangelo die Räumlichkeit nicht in der Hand gehabt, es hätte ein Gebäude im Gebäude werden sollen. Erst das Projekt der 178 Lorenzofassade, die er als architektonisch-plastisches Schaustück an der medicäischen Familienkirche in Florenz aufführen sollte, enthielt die Möglichkeit, Figuren und Bauformen mit bestimmter Wirkungsrechnung im grossen zusammenzukomponieren. Das Projekt hat sich zerschlagen. Wenn aber hier die Architektur doch nur Rahmen hätte sein können, so war es künstlerisch noch dankbarer, in der neuen Aufgabe der Grabkapelle einen Raum zu bekommen, der nicht nur eine freiere Ausdehnung für die Plastik zuliess, sondern der auch das Licht völlig in die Hände des Künstlers gab. Michelangelo hat denn auch damit als mit einem wesentlichen Faktor gerechnet. Für die Figur der Nacht und für die Figur des »Penseroso« hat er die vollkommene Beschattung des Antlitzes vorgesehen, ein Fall, der in der Plastik keine Antecedenzien besitzt.

Die Grabkapelle enthält die Denkmäler von zwei jung verstorbenen Familiengliedern, des Herzogs Lorenzo von Urbino und des Giuliano, Herzog von Nemours. Ein älterer Plan, der auf eine viel umfassendere Repräsentation des Geschlechtes ausging, war fallen gelassen worden.

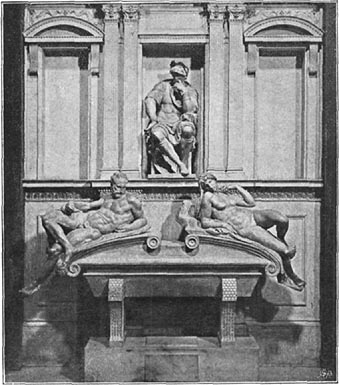

Michelangelo. Grab des Lorenzo Medici mit den Figuren von Morgen und Abend

Das Schema der Gräber ist eine Gruppierung von drei Figuren: der Verstorbene, nicht schlafend, sondern lebendig als Sitzfigur, und dazu auf den abschüssigen Deckeln eines Sarkophags zwei Liegefiguren als Begleitung. Es sind hier die Tageszeiten gewählt statt der Tugenden, aus denen man sonst die Ehrenwache der Toten zu formieren pflegte.

Nun macht sich bei dieser Disposition gleich ein Sonderbares bemerklich. Das Grab besteht nicht aus einer selbständigen Architektur mit Figuren, die der Wand vorgestellt wäre, – nur der Sarkophag mit seiner Bekrönung steht vor der Mauer, der Held aber sitzt in der Mauer drin. Es greifen also zwei räumlich ganz verschiedene Elemente zu vereinter 179 Wirkung zusammen, und zwar so, dass die Sitzfigur tief herabreicht bis zwischen die Köpfe der liegenden Figuren.

Diese selbst haben das merkwürdigste Verhältnis zu ihrer Unterlage: die Sarkophagdeckel sind so knapp und die Flächen so abschüssig, dass sie eigentlich herunterrutschen müssten. Man hat gemeint, die Deckel seien vielleicht mit einer aufwärts gerichteten Schlussvolute am unteren Ende zu vervollständigen, die den Figuren Halt und Sicherheit gäbe und so ist es in der That gehalten an dem (von Michelangelo abhängigen) Grab Paul III. in S. Peter; andererseits aber wird versichert, dass die Figuren dabei Schaden nähmen, dass sie weichlich würden und die Elastizität verlören, die sie jetzt haben. Jedenfalls ist es wahrscheinlich, dass eine so abnorme Anordnung, die jeden Laien sofort zur Kritik auffordert, einen Autor haben muss, der viel riskieren durfte. Ich glaube daher auch, dass nur auf Michelangelos Verantwortung hin die Sache so gemacht wurde wie sie ist.Es giebt auch einen direkten Beweis hiefür. Auf der von Symonds publizierten Zeichnung des British Museum (life of Michelangelo I. 384) kommt eine Figur auf analog gebildetem Deckel vor, nebensächlich hingeworfen, aber vollkommen deutlich.

Das Verletzende liegt nicht in der Unterlage allein, auch nach oben ergeben sich Dissonanzen, die anfänglich kaum begreiflich scheinen. Es ist unerhört, wie rücksichtslos die Figuren das Brüstungsgesimse überschneiden dürfen. Die Plastik setzt sich hier offenbar in Widerspruch mit dem Hausherrn, der Architektur. Der Widerspruch wäre unerträglich, wenn er nicht eine Lösung fände. Sie ist gegeben in der abschliessenden dritten Figur, insofern diese mit ihrer Nische sich vollkommen einigt. Es ist also nicht nur auf einen dreieckigen Figurenaufbau abgesehen, sondern es haben die Figuren in ihrem Verhältnis zur Architektur eine Entwicklung. Während bei Sansovino alles gleichmässig innerhalb der Nischenräume geborgen und beruhigt erscheint, haben wir hier eine Dissonanz, die erst gelöst werden muss. Es ist das gleiche Prinzip, das Michelangelo beim Juliusgrab in seiner letzten Redaktion verfolgt, wo die Pressung der Mittelfigur in den schönräumigen Nebenfeldern sich auflöst. In grösstem Massstab aber hat er diese neuen künstlerischen Wirkungen in dem äusseren Aufbau von S. Peter zur Geltung kommen lassen.Vgl. Wölfflin, Renaissance und Barock.² S. 43.

Die Nische schliesst sich ganz eng um die Feldherrn, kein schwächender, überflüssiger Raum. Sie ist sehr flach, so dass die Plastik herausdrängt. Wie der weitere Gedankengang lautet, warum gerade die Mittelnische keine Giebelkrönung hat und der Accent auf die Seiten umspringt, kann hier nicht ausgeführt werden: Der Hauptgesichtspunkt bei der 180 architektonischen Einteilung war jedenfalls der, durch lauter kleine Glieder den Figuren eine günstige Folie zu geben. Und von hier aus kann man vielleicht auch eine Legitimation für die kurzen Sarkophagdeckel finden. Es sind Kolossalfiguren, die darauf liegen, aber sie sollen auch als solche wirken. Auf der ganzen Welt existiert wohl kein zweiter Raum mehr, wo die Plastik gleich gewaltig spricht. Die ganze Architektur mit ihren schlanken Feldern und ihrer Zurückhaltung in den Tiefenmaassen steht hier im Dienste der Figurenwirkung.

Ja, es scheint eigentlich darauf abgesehen zu sein, dass die Figuren in dem Raum als übergross erscheinen sollen. Man erinnert sich wohl, wie schwer es ist, Abstand zu nehmen, wie man förmlich beengt ist, und was soll man sagen, wenn man hört, dass noch vier weitere Figuren – am Boden liegende Flüsse – hier hätten untergebracht werden sollen. Der Eindruck müsste erdrückend gewesen sein. Es sind die Wirkungen, die mit der befreienden Schönheit der Renaissance nichts mehr gemein haben.Das Modell zu einer dieser Flussgestalten ist neuerdings von Gottschewski in Florenz aufgefunden worden und jetzt in der Akademie aufgestellt. Vgl. den zusammenhängenden Bericht über den Fund im Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst I (1906). Im jetzigen Figurensystem hätten diese Bodenfiguren allerdings keinen Platz mehr; als sie konzipiert wurden, war die Gruppe der oberen Gestalten noch lichter und höher hinaufgeschoben.

Es ist Michelangelo versagt geblieben, das Werk eigenhändig zu Ende zu redigieren – die Kapelle hat bekanntlich durch Vasari ihre jetzige Gestalt erhalten –, allein man darf annehmen, dass wir das Wesentliche seiner Gedanken doch bekommen haben.

Die Kapelle ist in einzelnen Gliederungen dunkel gebeizt, sonst völlig monochrom, Weiss in Weiss. Es ist das erste grosse Beispiel der modernen Farblosigkeit.

Die liegenden Figuren der »Tageszeiten« versehen, wie gesagt, die Rolle der sonst üblichen Tugenden. Spätere haben den Typus in diesem Sinne benutzt, allein die Möglichkeit, im Bewegungsmotiv charakteristisch zu sein, war bei den verschiedenen Tageszeiten so viel grösser, dass man schon daraus den Entschluss Michelangelos erklären könnte. Der Ausgangspunkt war aber wohl überhaupt die Forderung des Liegemotivs, wobei er die völlig neue Konfiguration mit der Vertikale der Sitzfigur gewinnen konnte.Von spezielleren Deutungsversuchen der Tageszeiten werden diejenigen am meisten Aussicht auf Erfolg haben, die die Grundlagen in kirchlichen Texten suchen, wie das neuerdings Brockhaus getan hat, ohne mich einstweilen zu überzeugen. Man möge doch nicht übersehen, wo die Figuren angebracht sind: auf dem Sarkophag, der den Leib enthält. Giebt es einen mächtigeren Ausdruck dafür, dass der Leib dem Vergehen überliefert ist, als diese Darstellung der wechselnden Erscheinung der Zeit, Kolossalfiguren, die auf den Gräbern lasten, niedergehalten durch das starke Brüstungsgesims, ganz der Horizontale unterworfen! Und darüber dann frei emporgehend das Vertikalsystem mit dem lebendigen Bilde des »Verewigten«.

181 Die Alten haben ihre Flussgötter gehabt und der Vergleich mit den zwei prachtvollen antiken Figuren, denen Michelangelo selbst auf dem Kapitol einen Ehrenplatz eingeräumt hat, ist für die Erkenntnis seines Stiles sehr lehrreich. Er stattet das plastische Motiv mit einem Reichtum aus, der alles frühere weit überbietet. Das Umdrehen des Körpers bei der Aurora, die sich uns entgegenwälzt, die Überschneidungen, wie sie bei dem emporgestellten Knie der Nacht sich ergeben, haben nicht ihresgleichen. Die Figuren besitzen eine ungeheuere Anregungskraft, weil sie voll sind von Flächendivergenzen und Richtungskontrasten im grossen. Und bei diesem Reichtum wirken sie noch immer ruhig. Der starke Drang zum Formlosen begegnet einem stärkeren Willen zur Form. Die Figuren sind nicht nur klar in dem Sinne, dass der Vorstellung alle wesentlichen Anhaltspunkte geboten werden und die Hauptrichtungen sofort mächtig heraustreten,Bei der Nacht scheint der rechte Arm für den Anblick verloren gegangen zu sein, allein es scheint nur so: er steckt in dem unbearbeiteten Stück Stein über der Larve. sie leben auch innerhalb ganz einfacher Raumgrenzen; sie sind gefasst und geschichtet und können als reine Reliefs aufgefasst werden. Es ist erstaunlich, wie die Aurora bei all ihrer Bewegung scheibenhaft in diesem Sinne bleibt. Der aufgehobene linke Arm giebt eine ruhige Grundfläche ab und vorn liegt alles in einer parallelen Ebene. Spätere haben dem Michelangelo wohl die Bewegung abgesehen und ihn darin noch zu überbieten versucht, aber die Ruhe ist nicht von ihnen verstanden worden. Am allerwenigsten von Bernini.

Liegefiguren gestatten die höchste Steigerung der Kontrapostwirkungen, weil sich die Glieder mit ihrer gegensätzlichen Bewegung ganz nahe zusammenschieben lassen. Das formale Problem erschöpft hier aber nicht den Inhalt der Figuren, der Naturmoment spricht aufs stärkste mit. Der müde Mann, dem die Gelenke sich lösen, ist eine rührende Darstellung des Abends, der zugleich der Lebensabend zu sein scheint, und wo ist je das schwere Aufwachen am Morgen überzeugender gegeben worden als hier?

Ein verändertes Gefühl lebt freilich in all diesen Figuren. Michelangelo erhebt sich nicht mehr zu dem freien freudigen Atemzug der Sixtina. Alle Bewegung ist zäher, schwerer; die Leiber lasten wie Bergmassen und der Wille scheint nur mühsam und ungleich sie durchdringen zu können.

Die Verstorbenen erscheinen als Sitzfiguren. Das Grab will nicht 182 das ruhende Bild des Toten geben, sondern ein Denkmal des Lebenden sein. Einen Vorgänger hat diese Auffassung in dem Grab Innocenz VIII, von Pollaiuolo in S. Peter, doch ist dort immerhin die segnende Papstfigur nicht allein, sondern nur neben dem liegenden Toten angebracht.

Bei Michelangelo sind es zwei Feldherrn-Figuren. Es kann auffallen, dass er trotzdem das Sitzen als Motiv gewählt hat, und zwar ein lässiges Sitzen, in dem viel persönliche Art ist: bei dem einen das versunkene Nachdenken, bei dem andern ein ganz momentanes Seitwärtsblicken. Keiner ist in repräsentierende Pose gebracht. Die Begriffe von Vornehmheit haben sich geändert seit den Zeiten, als Verrocchio seinen Colleoni machte, und der Typus des sitzenden Feldherrn ist späterhin sogar festgehalten worden für einen so grossen Heerführer wie Giovanni delle bande nere (Florenz, vor S. Lorenzo).

Die Behandlung der Sitzfiguren als solche ist interessant im Hinblick auf die vielen früheren Lösungen der Aufgabe, die Michelangelo schon gegeben hat. Die eine nähert sich dem Jeremias von der sixtinischen Decke, die andere dem Moses. Bei beiden aber sind charakteristische Veränderungen im Sinne der Bereicherung vorgenommen worden. Man beachte bei Giuliano (mit dem Feldherrnstab) die Differenzierung der Kniee und die ungleiche Stellung der Schultern. An diesen Mustern wurden künftighin alle Sitzfiguren auf ihren plastischen Inhalt hin gemessen und bald ist kein Ende mehr abzusehen in den angelegentlichsten Bemühungen, mit herumgeworfenen Schultern, hochgesetztem Fuss und verdrehtem Kopf interessant zu erscheinen, wobei der innere Gehalt notwendig verloren gehen musste.

Michelangelo hat die Verstorbenen nicht persönlich charakterisieren wollen und auf Porträtzüge sich nicht eingelassen. Auch das Kostüm ist ideal. Nicht einmal eine Inschrift erklärt das Denkmal. Es mag hier 183 ein bestimmter Wille vorhanden gewesen sein, denn auch das Juliusgrab trägt keine Bezeichnung.

Michelangelo. Madonna Medici

Die Medicäerkapelle enthält noch eine Sitzfigur anderer Art, eine Madonna mit dem Kinde (s. Abb.). Sie zeigt den reifen Stil Michelangelos in der vollkommensten Form und ist uns umso wertvoller, als die Vergleichung mit der analogen Jugendarbeit der Madonna von Brügge seine künstlerische Entwicklung ganz klar machen und über seine Intentionen gar keinen Zweifel mehr lassen wird. Soll man jemanden in die Kunst Michelangelos einführen, so wäre es eine passende Aufgabe, gerade mit der Frage anzufangen, wie sich die Madonna Medici aus der Brügger Madonna herausgebildet habe. Man müsste sich bei der Gelegenheit klar werden. wie überall die einfachen Möglichkeiten durch die komplizierten ersetzt sind: wie die Kniee nicht mehr nebeneinanderstehen, sondern ein Bein übergeschlagen ist; wie die Arme differenziert sind, dass einer vorgreift und der andere zurückgestellt ist, wobei die Schultern nach allen Dimensionen sich unterscheiden; wie der Oberkörper sich vorbeugt und der Kopf sich seitwärts wendet; wie das Kind rittlings auf dem Knie der Mutter sitzt, nach vorn gerichtet, dabei aber sich zurückdreht und mit den Händen nach ihrer Brust greift. Und hat man sich des Motivs vollkommen bemächtigt, so käme dann die zweite Überlegung, warum die Figur trotz allem so ruhig wirken könne. Das erste, das Vielerlei, lässt sich leicht nachahmen, aber das zweite, die Erscheinung als Einerlei, ist sehr schwer. Die Gruppe erscheint einfach, weil sie klar ist und mit einem Blick sich fassen lässt, und sie wirkt ruhig, weil der ganze Inhalt zu einer kompakten Gesamtform sich einigt. Der ursprüngliche Block scheint nur wenig modifiziert zu sein.

Michelangelo. Der Petersburger Knabe

Vielleicht das allerhöchste der Art hat Michelangelo in dem Petersburger Knaben geliefert, der zusammengekauert sich die Füsse putzt.Springer bezieht ihn jedenfalls irrtümlich auf das Juliusgrab und möchte in ihm einen unterjochten Gegner sehen. Raffael und Michelangelo II3, 30. Das Werk sieht aus wie die Lösung einer bestimmten Aufgabe; als ob es ihm wirklich darum zu thun gewesen sei, einmal mit dem mindesten Mass von Auflockerung und Zerstückung des Volumens eine möglichst 184 reiche Figur herauszubringen. So würde Michelangelo den Dornauszieher nach seinem Sinn gemacht haben. Es ist der reine Würfel, aber mit höchst intensiver Anregung zu plastischem Vorstellen begabt.

Michelangelo. Christus

Wie eine Stehfigur zu dieser Zeit stilisiert wurde, kann man aus dem Christus der Minerva in Rom ersehen, der, in der letzten Ausführung verunglückt, der Konzeption nach ein bedeutendes und sehr folgewichtiges Werk genannt werden muss. Es ist selbstverständlich, dass Michelangelo für Gewandfiguren nicht mehr zu haben war, er bildet also auch den Christus nackt: nicht als Auferstandenen mit der Siegesfahne, er giebt ihm den Kreuzstamm, und zugleich damit das Rohr und den Schwamm. Es musste ihm so sympathisch sein im Interesse der Masse. Das Kreuz steht am Boden auf und Christus hält es mit beiden Händen. Und nun ergiebt sich zunächst das wichtige Motiv des übergreifenden Armes, der die Brust überschneidet. Man halte sich ja gegenwärtig, dass das neu ist und dass etwa beim Bacchus an diese Möglichkeit noch gar nicht zu denken gewesen wäre. Das Übergreifen wird in der Richtung verschärft durch den gegensätzlich sich wendenden Kopf und in den Hüften bereitet sich dann eine weitere Verschiebung vor, indem von den Beinen das linke zurücktritt, während doch die Brust nach rechts sich dreht. Die Füsse stehen hintereinander und so hat die Figur eine überraschende Entwicklung nach der Tiefendimension, die freilich erst recht wirksam wird, wenn sie in der normalen Ansicht gesehen bezw. aufgenommen wird. Die normale Ansicht aber ist die, wo die Gegensätze alle gleichzeitig in Wirkung treten.Leider ist für unsere Abbildung eine solche Aufnahme nicht zu beschaffen gewesen. Der Standpunkt sollte mehr links genommen sein.

Das Gebiet einer noch reicheren Möglichkeit betritt Michelangelo, wo er Steh- und Kniefigur kombiniert, wie in dem sogenannten Sieg 185 des Bargello; keine angenehme Schöpfung für unser Gefühl, aber für die künstlerische Gefolgschaft des Meisters von besonderem Reiz, wie die zahlreichen Nachahmungen des Motivs beweisen. Wir gehen darüber weg, um nur noch der letzten plastischen Phantasien des Meisters zu gedenken, der verschiedenen Entwürfe zu einer Pietà, von denen der reichste mit vier Figuren (jetzt im Dom von Florenz) für sein eigenes Grabmal bestimmt war.Neben der bekannten Gruppe im Palazzo Rondanini in Rom wäre auch noch zu prüfen ein ähnlicher abbozzo im Schloss von Palestrina. (Dieser Hinweis, den ich schon vor 9 Jahren in der ersten Auflage gegeben habe, ist wirkungslos verhallt. Inzwischen haben die Franzosen unabhängig die Entdeckung gemacht. S. den gut illustrierten Aufsatz der Gaz. des beaux-arts, März 1907, von A. Garnier, der die Ächtheit des Stückes lebhaft befürwortet.) Gemeinsam ist ihnen allen, dass der Christusleichnam nicht mehr quer auf dem Schoss der Mutter liegt, sondern halb aufgerichtet in den Knien zusammenknickt. Es war dabei kaum mehr eine schöne Linie zu gewinnen, aber Michelangelo suchte sie auch nicht. Das formlose Zusammensinken einer schweren Masse, das war der letzte Gedanke, dem er mit dem Meissel Ausdruck geben wollte. Die Malerei hat sich das Schema ebenfalls angeeignet und wenn man dann bei Bronzino eine solche Gruppe sieht mit dem schrillen Zickzack der Richtungen und dem widrigen Zusammenpressen der Figuren, so wird man es kaum für glaubhaft halten, dass das die Generation sei, die das Zeitalter Raffaels und Fra Bartolommeos abgelöst hat. 186

Bronzino. Allegorie

Sicher ist Michelangelo an die grossen malerischen Aufgaben seines Greisenalters nicht mit dem Widerwillen gegangen, wie einst, da er die sixtinische Decke malen sollte. Er hatte das Bedürfnis, in Massen sich auszuschwelgen. Im Jüngsten Gericht (1534–41) geniesst er »das prometheische Glück«, alle Möglichkeiten der Bewegung, Stellung, Verkürzung, Gruppierung der nackten menschlichen Gestalt in die Wirklichkeit rufen zu können. Er will diese Massen überwältigend geben, den Beschauer überfluten und er hat die Absicht erreicht. Das Gemälde erscheint zu gross für den Raum; rahmenlos dehnt sich die eine ungeheure Darstellung an der Wand, alles vernichtend, was aus dem älteren Stil an Fresken da ist. Michelangelo hat auf seine eigene Malerei an der Decke nicht Rücksicht genommen. Man kann die beiden Sachen nicht zusammensehen, ohne die schroffe Disharmonie zu empfinden.

Die Anordnung an sich ist sehr grandios. Christus ganz hoch hinaufgeschoben, was von mächtiger Wirkung ist. Im Begriff aufzuspringen, scheint er zu wachsen, wenn man ihn ansieht. Ein furchtbares Drängen um ihn herum von racheheischenden Märtyrern; immer dichter kommen sie, immer größer werden ihre Leiber – der Massstab ist ganz willkürlich geändert –, zu unerhörten Kraftmassen schieben sich die gigantischen Gestalten zusammen. Nichts einzelnes kommt mehr zur Geltung, es ist nur noch auf Gruppenmassen abgesehen. An Christus selbst ist die Figur der Maria angehängt, ganz unselbständig, wie man in der Architektur jetzt den Einzelpilaster mit einem begleitenden Halb- oder Viertelpilaster verstärkt.

Die gliedernden Linien sind die zwei Diagonalen, die sich in Christus treffen; wie ein Blitzstrahl geht die Bewegung seiner Hand durch das ganze Bild herunter, nicht dynamisch, aber als optische Linie und die Linie wiederholt sich auf der anderen Seite. Es wäre unmöglich gewesen, ohne diese symmetrische Ordnung der Hauptfigur Nachdruck zu geben.

Dagegen ist nun in der Capella Paolina, wo wir die Historienbilder des letzten Alters haben (Bekehrung Pauli und Kreuzigung Petri), mit aller Symmetrie gebrochen und das Formlose hat noch einmal einen Fortschritt gemacht. Unvermittelt stossen die Bilder an wirkliche Pilaster und aus dem untern Rande steigen Halbfiguren empor. Das ist freilich nicht mehr klassischer Stil. Aber es ist auch nicht senile Gleichgültigkeit: in der Energie der Darstellung übertrifft Michelangelo sich selber. Machtvoller kann die Bekehrung des Paulus nicht gemalt werden als es hier geschehen ist. Wie Christus in der Ecke oben erscheint und 187 mit seinem Strahl den Paulus trifft und dieser, aus dem Bild herausstarrend, aufhorcht nach der Stimme, die hinter ihm aus der Höhe kommt, so ist die Erzählung dieses Ereignisses ein- für allemal erledigt und die gleiche Darstellung in der Reihe der Raffaelschen Teppiche ist weit übertroffen. Abgesehen von der Einzelbewegung ist der Effekt dort in der Hauptsache darum verfehlt, weil der Niedergeworfene den zürnenden Gott zu bequem vor sich hat; Michelangelo wusste sehr wohl was er that, als er Christus über Paulus setzte, ihm in den Nacken, so dass dieser ihn nicht sehen kann; wie er den Kopf aufrichtet und horcht, so glaubt man in der That den Geblendeten zu sehen, dem eine Stimme vom Himmel ertönt. Das Pferd findet man auf dem Teppich seitwärts ausbrechend. Michelangelo nahm es unmittelbar neben Paulus, in schroff entgegengesetzter Bewegungsrichtung, bildeinwärts. Diese ganze Gruppe ist unsymmetrisch an den linken Bildrand geschoben und die eine grosse Linie, die von Christus steil herabgeht, wird dann in flacherer Neigung nach der anderen Seite hinausgeführt. Das ist der letzte Stil. Gellende Linien durchzucken das Bild. Schwere geballte Massen und daneben gähnende Leere.

Auch das Gegenstück, die Kreuzigung Petri, ist in solchen schrillen Dissonanzen komponiert.

Es wird niemand Michelangelo persönlich für das Schicksal der mittelitalienischen Kunst verantwortlich machen wollen. Er war wie er sein musste und er bleibt grossartig auch noch in den Verzerrungen des Altersstils. Aber seine Wirkung war furchtbar. Alle Schönheit wird nun am Massstab seiner Werke gemessen und eine Kunst, wie sie hier unter ganz besonderen individuellen Bedingungen in die Welt getreten war, wird die allgemeine Kunst.

Es ist notwendig, dieser Erscheinung des »Manierismus« noch etwas näher ins Auge zu sehen.

Alle suchen jetzt die betäubenden Massenwirkungen. Von der Architektonik Raffaels will man nichts mehr hören. Das Wohlräumige, das schöne Mass sind fremde Begriffe geworden. Das Gefühl hat sich ganz abgestumpft für das, was man einer Fläche, einem Raume zumuten darf. Man wetteifert in dem entsetzlichen Vollpfropfen der Bilder, in einer Formlosigkeit, die absichtlich den Widerspruch zwischen Raum und Füllung sucht. Es brauchen nicht einmal viele Figuren zu sein, auch der einzelne Kopf bekommt ein widriges Verhältnis zum Rahmen 188 und in der Freiplastik setzt man Kolossalfiguren auf minutiöse Untersätze (Ammannatis Neptun auf der Piazza della Signoria, Florenz).

Die Grösse Michelangelos wird in seinem Bewegungsreichtum gesucht. Michelangelesk arbeiten heisst die Gelenke brauchen und so kommen wir in jene Welt der vervielfachten Wendungen und Drehungen, wo die Nutzlosigkeit der Aktion zum Himmel schreit. Was einfache Gebärden und natürliche Bewegungen sind, weiss niemand mehr. In was für einer glücklichen Lage ist Tizian, wenn man nur an seine ruhenden nackten Frauen denkt, gegenüber diesen Mittelitalienern, die die kompliziertesten Bewegungen bringen müssen, um eine Venus für die Augen ihres Publikums interessant zu machen. (Man vergleiche als Beispiel die Vasari zugeschriebene Venus in der Galerie Colonna, mit dem Motiv des gestürzten Heliodor.) Und dabei ist das schlimmste, dass sie ein mitleidiges Bedauern sich jedenfalls sehr energisch verbeten haben würden.

Vasari. Venus und Amor (il giorno)

Die Kunst ist völlig formalistisch geworden und hat gar keine Beziehung mehr zur Natur. Sie konstruiert die Bewegungsmotive nach eigenen Rezepten und der Körper ist nur noch eine schematische Gelenk- und Muskelmaschine. Tritt man vor Bronzinos »Christus in der Vorhölle« (Uffizien), so glaubt man in ein anatomisches Kabinett zu sehen. Alles ist anatomische Gelehrsamkeit; von naivem Sehen keine Spur mehr.

189 Das stoffliche Gefühl, die Empfindung für die Weichheit der Haut, für den Reiz der Oberfläche der Dinge scheint abgestorben. Die grosse Kunst ist die Plastik und die Maler werden Plastikmaler. In einer ungeheuren Verblendung haben sie allen ihren Reichtum von sich geworfen und sind bettelarm geworden. Die reizvollen alten Stoffe, wie die Anbetung der Hirten oder der Zug der Könige, sind jetzt nichts mehr als ein Anlass zu mehr oder weniger gleichgültigen Kurven-Konstruktionen mit allgemeinen nackten Körpern.

P. Tibaldi. Anbetung der Hirten

Wenn Pellegrino Tibaldi die Bauern malen soll, die vom Felde hereinkommen und das Kind anbeten (s. Abbildung), so mischt er alles durcheinander: Athletenkörper, Sibyllen und Engel des Jüngsten Gerichts. Jede Bewegung ist eine erzwungene und das Ganze lächerlich komponiert. Das Bild wirkt wie ein Hohn, und doch ist Tibaldi noch einer von den Besten und Ernsthaften.

Man fragt sich, wo die Festlichkeit der Renaissance hingekommen sei? Warum ein Bild wie Tizians Tempelgang der Maria um 1540 für Mittelitalien undenkbar wäre? Die Menschen hatten die Freude an sich selbst verloren. Man suchte ein Allgemeines, was jenseits dieser 190 gegenwärtigen Welt liegt und das Schematisieren verband sich vortrefflich mit einem gelehrten Antikthun. Die Verschiedenheit der Lokalschulen verschwindet. Die Kunst hört auf, eine volkstümliche zu sein. Unter solchen Umständen war ihr nicht zu helfen, sie starb an der Wurzel ab und der unselige Ehrgeiz, nur das Monumentale höchster Ordnung geben zu wollen, beförderte noch den Prozess.

Aus sich selbst konnte sie sich nicht verjüngen, die Erlösung musste von aussen kommen. Es ist der germanische Norden Italiens, Wo der Quell eines neuen Naturalismus hervorbricht. Man wird den Eindruck nicht vergessen, den Caravaggio macht, wenn man an der Gleichgültigkeit der Manieristen sich stumpf gesehen hat. Zum erstenmal wieder eine Anschauung aus erster Hand und eine Empfindung, die für den Künstler ein Erlebnis gewesen ist. Die Grablegung in der vatikanischen Galerie mag ihrem Hauptinhalt nach nur wenigen unter dem modernen Publikum sympathisch sein, aber es muss doch seine Gründe gehabt haben, dass ein Maler, der so ungeheuere Kräfte in sich fühlte wie der junge Rubens, sie in grossem Massstab zu kopieren für gut fand, und hält man sich nur an eine Einzelfigur, wie die des weinenden Mädchens, so findet man dort eine Schulter, gemalt in einer Farbe und in einem Licht, dass vor dieser Sonnenwirklichkeit all die falschen Prätentionen des Manierismus zerstieben wie ein wüster Traum. Auf einmal wird die Welt wieder reich und freudig. Der Naturalismus des 17. Jahrhunderts und nicht die bolognesische Akademie ist der wahre Erbe der Renaissance gewesen. Warum er im Kampfe mit der »idealen« Kunst der Eklektiker untergehen musste, ist eine der interessantesten Fragen, die man sich in der Kunstgeschichte stellen kann.