|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Und alles war wieder wie sonst, als sei man niemals fortgewesen. Es roch wieder nach Tabaksoße anstatt nach Levkojen und Reseda; es tutete mittags um zwölf und abends um sieben von der Fabrik wieder in das Doussinsche Familienleben hinein. Die Jungen prügelten sich mit dem Ladenjungen herum. Klärchen ließ sich ihre Schulhefte und Bücher von den Kommis fein säuberlich in blaues Packpapier einschlagen und mit Rundschrift ihren Namen daraufschreiben. Die regelmäßigen Sonntagsgäste, Onkel Hermann mit dem guten Appetit, Onkel Friedel, der sich bereits draußen im Flur dadurch ankündigte, daß er den Schirmständer umwarf, und Onkel Wilhelm mit alten und neuen Witzen, sie alle fanden sich wieder zu Mines Sonntagsgans ein.

Fränze saß wieder am Klavier, spielte Mozart und Haydn. Sie wischte den Staub von allerlei überflüssigen Nippsachen und ging, die mit »Guter Einkauf« bestickte Tasche am Arm, auf den Markt zu den Fischweibern und zu den Äpfelkähnen an der Spree. Sie saß bei Kaffee und frischen Pfannkuchen im Familienkreise bei Liebigs Symphoniekonzerten, Kanten häkelnd oder, was jetzt das Neuste war, Schiffchen werfend zu zierlichen Hemdenzäckchen. An ihrem alten Mahagonischreibtisch saß sie nicht. Das begonnene Manuskript, das darin verschlossen lag, hielt sie davon zurück. Sie wollte nichts damit zu tun haben, aus Furcht, daß dadurch alle peinigenden Gedanken, die sie nicht an sich herankommen lassen wollte, dann wieder Gewalt über sie bekommen könnten.

Im Oktober kam Klärchen aus der Schule. Nun liefen zwei erwachsene Töchter im Doussinschen Hause herum, wischten Staub, kauften ein und brachten den Tag mit allerlei Nichtigkeiten zu. Vierzehn Tage ertrug Fränze dieses Leben. Dann versuchte sie es noch einmal mit der Schriftstellerei. »Das unverstandene Mädchen« erblickte aus den Tiefen der Schreibmappe wieder das Tageslicht.

Auf die Tabakböden, zu denen man durch die Speisekammer gelangte, zog sie sich mit ihrer Schreiberei zurück, um ungestört zu bleiben. Dort hockte sie unter dem schrägen Ziegeldach, das selbst die Oktobersonne noch glühend machte, fing mühsam das bißchen Licht aus den Dachluken auf und atmete den scharfen Geruch der zum Trocknen dort oben ausgebreiteten Tabakblätter ein, bis sie Hustenreiz quälte. »Das unverstandene Mädchen« entwickelte sich dabei nur langsam; aber andere Gedanken entwickelten sich da oben auf dem Tabakboden in Fränzes Kopf.

Sie sah Frauen und Mädchen von morgens bis abends in nicht besseren Räumen, als die Tabakböden waren, bei der scharfbeizenden, staubigen Arbeit: schwarzen Priemtabak wickeln, Röllchen rollen und in Stanniolpapier schlagen, Tabakblätter abstreifen, Schnupftabaksorten nach den verschiedensten Rezepten herstellen. Wenn es Mittag tutete, beobachtete sie, wie sie die von der Arbeit schwarzen Arme unten im Hof am Brunnen abspülten, an den Sackschürzen trockneten und sich dann über ihre Brote hermachten, kaum daß sie den in Blechkannen mitgebrachten Kaffee ein bißchen neben der Tabaksoße anwärmten. Meistens arbeiteten Mann und Frau in der Fabrik, oft auch die Töchter. Bleich und elend sahen sie aus von der Arbeit. Nie hörte man sie dabei singen, oft aber husten.

Diese Beobachtungen waren schuld, daß Fränze an ihrem Roman nicht weiterschrieb. War es nicht Blödsinn, daß sie sich mit einer jungen Komtesse beschäftigte, die unter seidenen Decken schlief, während hier Männer, Frauen und Mädchen in schlechten Räumen ungesunde Arbeit taten? Und diese Arbeit leisteten sie für sie; damit sie gutes, nahrhaftes Essen hatte, in geräumigen, gesunden Zimmern wohnen, hübsche Kleider tragen und spazieren gehen konnte, wenn sie dazu Lust hatte, dafür arbeiteten diese Menschen. Der soziale Gedanke wurde zum erstenmal in dem jungen Mädchen wach. Was hatte der eine vor dem andern voraus, daß er die Früchte, die andere erarbeiteten, nur genoß?

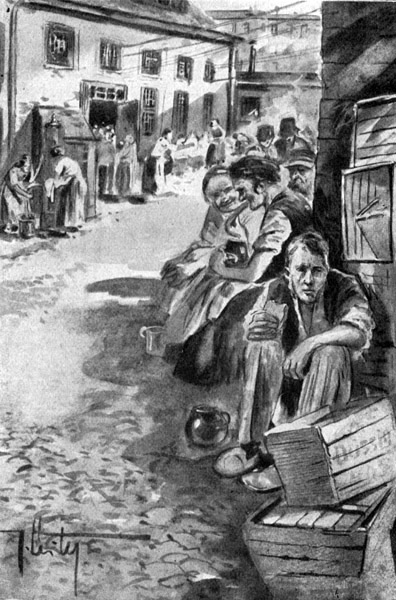

Am Mittag spülten sich die Arbeiter und Arbeiterinnen im Fabrikhof die schwarzen Arme ab und machten sich dann über ihre Brote und ihren Kaffee her.

Gewiß, ihr Vater arbeitete auch. Von morgens bis abends stand er an seinem Schreibpult, wenn er nicht durch die Fabrikräume den Rundgang machte, in der Engros- und Versandabteilung die hinausgehenden Waren beaufsichtigte oder im Laden beim Detailverkauf nach dem Rechten sehen mußte. Aber er hatte dabei doch gesündere Lebensbedingungen.

Diese mußte man auch für die Arbeiter schaffen, das wurde Fränze auf dem heißen, staubigen Tabakboden klar. Aber wie? Hatte Hanna nicht erzählt, daß sich die Vorsitzenden des deutschen Frauenvereins auch um die Fabrikarbeiterinnen kümmerten, um ihnen bessere Daseinsmöglichkeiten zu schaffen? Vielleicht lag hier für sie ein Feld, auf dem sie sich betätigen durfte; denn daß sie nicht länger mit diesen spielerischen Nichtigkeiten ihre Tage hinbringen konnte, das war ihr jetzt ganz klar geworden. Wie mußte sie sich vor all den fleißigen Arbeiterinnen, die den ganzen Tag für ihre Firma die Hände regten, schämen!

Fränzes offene Natur drängte zur Aussprache. Am Sonntagmittag, als gerade wieder die Gans braun und knusperig auf dem mit Herbstastern geschmückten Tische stand, platzte sie damit heraus. »Ob unsere Arbeiter und Arbeiterinnen heute auch solche Sonntagsgans auf dem Tische haben?«

Alles lachte. Man hielt es für einen Witz. Was die Fränze auch immer für drollige Einfälle hatte!

»Sie haben keine Mine, die sie so delikat brät«, sagte Onkel Hermann, der für die blatternarbige alte Mine ihrer Kochkunst wegen die größte Verehrung zeigte.

»Ich mache keinen Spaß; es ist mein Ernst«, sagte Fränze da wieder. »Ich halte es nicht für richtig, daß wir uns hier an der Sonntagsgans gütlich tun, die unsere Arbeiter uns die Woche über erarbeitet haben.«

Der Vater, gerade im Begriff, sein Mittelstück zu sezieren, hielt in seiner Tätigkeit inne und blickte kopfschüttelnd auf die erglühende Tochter.

»Du hast ganz falsche Vorstellungen, Fränze. Nicht unsere Arbeiter erarbeiten uns unsern Lebensunterhalt, sondern der Leiter eines großen Unternehmens hat die verantwortungsvollste Arbeit dabei. Er ist der Kopf des Ganzen, der für die Arbeiter denken und sorgen muß. Die Buchhalter, Kommis und Arbeiter sind nur die ausführenden Glieder.«

Fränze schwieg. Was der Vater sagte, war einleuchtend. Aber wiederum, was sie die ganze Woche auf dem Tabakboden gedacht und empfunden hatte, ließ sich nicht so schnell abtun. »Der Leiter eines Unternehmens genießt die Früchte seiner Arbeit, während die Arbeiter sich den Mund wischen«, sagte sie schließlich.

»Ein jeder nach seinen Leistungen, Kind. Die Arbeiter bekommen ihren Lohn; nun ja, hoch sind die Arbeitslöhne nicht, aber unsere Arbeiter sind immer noch besser gestellt als anderswo. Und wenn sie auch vielleicht keine Gans auf dem Tisch haben, so haben sie dafür ein Stück Schweinebraten oder irgend etwas anderes.« Es war dem rechtlich denkenden Mann eine unangenehme Vorstellung, daß er es sich von der Arbeit seiner Leute wohlsein lassen sollte. Mines Sonntagsgans, so knusperig sie auch war, wollte ihm heute nicht so recht schmecken.

Auch Fränze aß nicht mit dem jugendlichen Appetit wie sonst. Zuviel ging ihr im Kopf herum, zuviel hatte sie auf dem Herzen.

»In der Woche bekommen unsere Arbeiter nichts Kräftiges zu essen. Ich habe sie beobachtet, wie sie aus ihrer Blechkanne mittags Kaffee tranken und Stullen aßen«, beharrte sie.

»Dann gehen sie abends zu Dressel soupieren.« Onkel Wilhelm lachte über seinen Witz. Dressel war das vornehmste Restaurant Unter den Linden, in dem die Aristokratie verkehrte. Die Tischgesellschaft stimmte in das Lachen ein.

»Für unsere jungen Leute unten im Laden schickt Mutter das Essen herunter. Auch der Ladenjunge kriegt sein Teil. Warum sorgen wir nicht auch für die Arbeiter?« Fränze war nicht von dem Thema abzubringen.

»Na, frage mal Mine, ob sie Lust hat, für einige fünfzig Arbeiter jahraus, jahrein zu kochen!« Frau Doussin nahm die Sache noch immer von der scherzhaften Seite. »Nicht wahr, Mine, das wäre so was?«

Mine stellte den brennenden, mit Rum übergossenen Plumpudding, ihr Meisterstück, das sie stets eigenhändig auftrug, auf den Tisch. »Ih, warum denn nich, Madam Doussin! Mir macht das nichts aus. – Aber die Arbeiter wollen ja jar nichts anderes als ihren Kaffee mit Stullen, Fränzchen. Davor sind se eben Arbeiter und keine Herrschaften nich.« Mine hielt viel mehr auf Standesunterschiede als ihre Herrschaft selber.

»Unser Fränzchen scheint heute den Arbeiter-Spleen zu haben«, meinte die Mutter kopfschüttelnd. Was hatte denn das Mädel?

»Ich kann nicht meine Augen, wie ihr andern alle, vor dem Elend verschließen. Da hausen sie den ganzen Tag in schlechter Luft, ungesunden Räumen, bei ungenügender Kost, immer die beißenden Tabakgerüche und den Tabakstaub einatmend. Unser Hektor unten in der Hundehütte hat es ja besser; der hat doch noch frische Luft.«

»Und kriegt wenigstens die Knochen von der Gans«, ergänzte Onkel Wilhelm trocken.

Vaters blaue Schläfenader, die in der Zeichnung dem Laufe des Rheins glich, schwoll an. Man kannte dieses Vorzeichen der Ruhe vor dem Sturm. Das Geschäftspersonal pflegte dem Chef in solchen kritischen Augenblicken möglichst aus dem Wege zu gehen. Und da legte er auch schon los. »Du bist ein ganz unreifes, dummes Kind. Sprichst über Dinge, die dich nichts angehen und die du nicht verstehst. Unsere Arbeiter sind froh, daß sie das gute Brot bei uns haben. Da gibt es ganz anderes Elend. Aber dir scheint es zu gut zu gehen. Du hast zuviel freie Zeit, um solchen unfruchtbaren Gedanken nachhängen zu können. Die Mutter soll dich in der Wirtschaft schärfer herannehmen.«

»Ja, leider habe ich zuviel freie Zeit. Das ist es ja eben! Ich schäme mich vor unsern Arbeiterinnen meines Wohllebens. Ich will auch etwas tun; richtige Arbeit möchte ich leisten.«

»So wickle doch auch Priemrollen! Viel Vergnügen dazu!« warf einer der Brüder, die froh waren, daß es heute nicht gegen sie ging, naseweis ein.

Klärchen hatte die Hand beschwichtigend auf den Arm der Schwester gelegt. Wie konnte Fränze nur dem Vater die gemütliche Sonntagstimmung so verderben!

Der Vater war noch nicht zu Ende. Er war in allem gründlich. »Arbeit willst du, richtige Arbeit? Schön, Mutter kann das Stubenmädchen entlassen, daß du mehr zu tun hast.«

»Stubenmädelarbeit entspricht nicht meiner Bildung.« Fränze war durchaus kein Lamm. Sie ärgerte sich, vom Vater vor den Gästen zurechtgewiesen zu werden. »Ich kann anderes leisten.«

»Was kannst du denn leisten? Was? Uns unsern gemütlichen Sonntag zerstören. Das sind die modernen Töchter!« Auch die Mutter war jetzt aufgebracht.

Fränze begann zu weinen. Onkel Hermann trommelte unbehaglich auf dem Tischtuch herum. Onkel Friedel stieß vor Verlegenheit das Salzfaß um. Onkel Wilhelm begann zu summen:

»Na weine man nich, na weine man nich!

In der Röhre stehn Klöße, du siehst se man nich.«

»Gesegnete Mahlzeit!« brummte der Vater und erhob sich. Auch Fränze stieß ein schluchzendes »Mahlzeit!« heraus und verschwand in ihrem Stübchen, wo sie sich mit ihrem Schmerz einriegelte. Sie überließ es Klärchen, die Haustochterpflichten zu erfüllen, Zigarren und Aschbecher herbeizubringen und sich um den Kaffeetisch zu kümmern.

Frau Doussin war ihrem Mann in sein Zimmer gefolgt. »Ich weiß, woher der Wind bläst, Vater. Aus der Poststraße. Der Umgang mit Hanna Kruse wirkt nicht gut auf unsre Fränze. Die setzt unserm Mädel mit ihren unweiblichen blaustrumpfigen Ideen auch noch einen Sparren in den Kopf. Aber man kann den Verkehr schlecht untersagen, weil der Vater unser Hausarzt ist. Und die beiden Jungen sind strebsame und nette Menschen, die jeder Tanzgesellschaft zur Zierde gereichen.«

»Was hat solch ein junges Mädel, das eben erst ins Leben schaut, seine Nase in Dinge zu stecken, die durch hundertjährige Überlieferung gefestigt sind!« Der Vater kam nicht los von den Gedanken, die seine Tochter angeregt hatte. Seine Sonntagszigarre, trotzdem es eine Doussinsche Qualitätszigarre war, mundete ihm nicht. In dem sich kräuselnden Rauch sah er die Herstellung der Zigarre an sich vorüberziehen, wie sie, mit Deckblättern umwickelt, in die Form gepreßt wurde. Das war doch keine schwere Arbeit! Nun ja, bei Treu & Nuglisch, den Parfümfabrikanten, roch es besser; aber Fabrikräume sind nun mal keine guten Stuben. Erst der übliche Sonntagswhist gab Vater Doussin sein Gleichmaß und seine beschauliche Ruhe zurück.

Bei seiner Tochter Fränze dauerte es länger, bis sich die Wogen der Erregung glätteten. Wie schon öfters fühlte sich Fränze vom Zwiespalt der Gefühle hin und her gerissen. Nun war sie für eine gute Sache eingetreten und hatte so jämmerlich Schiffbruch erlitten, hatte nichts erreicht, als die Harmonie des Sonntagsmahles getrübt. War das recht von ihr gewesen, wo sich die Mutter, wo sich alle bemühten, dem Vater den freien Sonntag so angenehm wie möglich zu gestalten? Aber wollte sie nicht mehr? Hatte sie nicht ein weit höheres Ziel gehabt, den Arbeitern ein menschenwürdigeres Dasein zu schaffen? Nun, es war wohl nicht die rechte Zeit gewesen, ihre Ansichten preiszugeben. Aber hätte ihr denn der Vater zu gelegenerer Zeit Gehör geschenkt? Tat man nicht die ihr so ernsten Überlegungen mit einem Scherz ab oder, was noch schlimmer war, mit einem Achselzucken über ihre geistige Unreife? Eine Tätigkeit hatte sie verlangt und hatte die Arbeit des Stubenmädchens zurückgewiesen, als ihrer Bildung nicht würdig. Wie stimmte dieser Hochmut zu den Gedanken von der Gleichheit aller Menschen? Und was konnte sie denn wirklich leisten? Nicht viel. Von allem verstand sie nur etwas. Nicht einmal einen Roman konnte sie schreiben. Fränze legte den Kopf auf die Mahagoniplatte des alten Sekretärs und zerfloß in Tränen über ihre Unzulänglichkeit.

Nachdem Fränze tagelang diese quälenden Gedanken mit sich herumgeschleppt hatte, ohne daß sie ins reine damit kam, entschloß sie sich endlich, Hanna Kruse um Rat zu fragen. Hanna war klüger und reifer als sie. Sie hatte Fühlung mit bedeutenden Frauen der neuen Richtung.

Fränze wählte die Vormittagstunde zu ihrem Besuch, von der sie bestimmt wußte, daß die Brüder in ihrer Tätigkeit waren; denn um alles in der Welt mochte sie Bruno nicht sprechen. Mit einem ironischen Scherz würde er, wie schon öfters, sie zu seiner Ansicht bekehren, daß ein junges Mädchen nichts weiter sein sollte als ein wohlerzogenes Haustöchterchen.

Hanna saß eifrig bei ihren Büchern. Trotzdem war sie erfreut über den Besuch. Sie nahm mit Fränze auf dem kleinen Rokokosofa Platz. »Schieß los!« sagte sie, als Fränze geraume Zeit schwieg und mit den Fransen der weißen Häkeldecke spielte. »Was hast du auf dem Herzen?«

Nun waren die Schleusen aufgezogen. Mit dem letzten Anliegen begann Fränze: daß sie nichts Ordentliches gelernt habe und nichts zu leisten vermöge, nicht einmal einen Roman zu schreiben; daß das Stubenmädel entlassen werden solle, diese Arbeit aber doch nicht ihren Fähigkeiten entspreche; wie sie der Familie neulich die Sonntagsgans verdorben habe und daß Vater und Mutter noch immer ärgerlich auf sie seien. Zum Schluß kam das Eigentliche: ihre Beobachtungen über das Los der Arbeiter in ihrer Fabrik, ihre Scham über das Nichtstun neben all den Fleißigen und ihr Wunsch, die Lage der Arbeiter zu verbessern.

»Du sagst das, was Luise Otto-Peters neulich in der Versammlung ausgesprochen hat. Schade, daß du nicht da warst! Auguste Schmidt hatte mich mitgenommen. Die Arbeiterinnen werden zu sehr ausgenutzt. Sie müssen sich organisieren und Lohntarife einführen. Die Fabrikräume sollen hygienischen Ansprüchen entsprechen. Die Heimarbeit muß anders bewertet werden. Es wäre sehr interessant für dich gewesen.«

»Kann sein, aber mir selbst ist damit noch nicht geholfen, Hanna. Ich kann doch diese Neuerungen nicht bei uns einführen. Möchte mal sehen, was Vater dazu für ein Gesicht machen würde! Was soll ich tun? Was kann ich leisten, um mein Leben mehr auszufüllen?« Fränzes Veilchenaugen hingen an der Freundin blassem, klugem Gesicht, als müßte ihr von dort die Offenbarung kommen.

Hanna sah nachdenklich vor sich nieder. »Es geht dir wie den meisten Mädchen aus guter Familie – das hat Auguste Schmidt mal in einem Vortrag geäußert –, sie möchten gern, denn sie fühlen die Nutzlosigkeit ihres Drohnenlebens, aber sie haben nicht genügend Mut, um den Kampf mit all den alten Vorurteilen gegen die hergebrachte Sitte aufzunehmen. Fühlst du die Kraft, dir einen Beruf zu schaffen, Fränze?«

»Nein«, sagte Fränze kleinlaut, aber ehrlich. »Ich würde es bei meinen Eltern nicht durchsetzen. Sie würden es für eine Schande halten, wenn eine Doussinsche Tochter, die es doch wirklich nicht nötig hat, sich außerhalb des Hauses betätigt, vielleicht gar für Geld. Das ist ganz ausgeschlossen «

»Ja, da ist schwer zu raten, Fränze. Deine Eltern werden ja auch nicht erlauben, daß du dem Deutschen Allgemeinen Frauenverein, der dir mit Rat und Tat zur Seite stehen würde, beitrittst. Ich mag keinen Unfrieden in eure harmonische Familie säen. Aber warte mal – halt! Das wäre vielleicht etwas für dich. Seit etwa drei Jahren besteht hier ein Verein, Letteverein heißt er nach seinem Begründer, dem Präsidenten Lette. Der will unsern Mittelstandstöchtern die notwendige Ausbildung zu weiblicher Erwerbstätigkeit geben. Es gibt dort eine Kochschule, Wäschenäherei, Schneiderkurse; ja, ich glaube, auch eine Handelsschule für Mädchen, die sich kaufmännisch betätigen wollen, wird nächstens eröffnet. Wie denkst du darüber?«

»Alles, was zum Erwerb führt, ist von vornherein für mich ausgeschlossen. Schließlich kommt es dabei doch auch nur auf die Ausbildung zum perfekten Stubenmädel hinaus.«

»O nein! Man kann ein Wäscheatelier eröffnen oder auch einen Modesalon. Aber ich sehe selbst ein, Fränze, daß dies für dich nicht in Betracht kommt. Laß mich mit meiner alten Freundin Auguste Schmidt sprechen! Ich würde gleich mit dir zu ihr gehen, aber sie gibt vormittags Unterricht. Die wird schon Rat schaffen.«

Hannas tröstliche Worte erfüllten auch die kleinmütig gewordene Fränze wieder mit Zuversicht.

Die Freundinnen wurden nicht enttäuscht. Auguste Schmidt, die Triebkraft der Frauenbewegung, hatte nicht nur ein warmes Herz für die wirtschaftliche Not ihrer Mitschwestern, sondern auch für deren geistiges und seelisches Ringen.

»Deine Freundin, Hanna, scheint mir, nach dem, was du mir erzählst, wohl dazu geeignet, soziale Arbeit zu leisten. Vorläufig ist sie aber noch zu jung und zu unreif für solche Aufgaben. Ein Mensch, der den Wunsch hat, sozialer Not zu steuern, wird früher oder später auch Mittel und Wege dazu finden. Für den Augenblick erscheint es mir notwendig, die junge Franziska genügend zu beschäftigen und ihre geistigen Interessen zu vertiefen. Sie selbst verlangt nach ernster Geistesarbeit, nach echter Bildung. Diese ist die Grundlage für einen vollwertigen Menschen. Deshalb schlage ich ihr vor, Kurse im Viktoria-Lyzeum zu belegen. Dort wird deine Freundin eine gute Vorbereitung für spätere Aufgaben, die ihr möglichenfalls vorbehalten sind, finden.« So sprach die kluge, menschenfreundliche Frau.

Geistigen Interessen hatte das Doussinsche Haus stets gern ein offenes Ohr geliehen, wenn auch das Praktische in dem Kaufmannshaus die Oberhand behielt. Fränze hatte keinen allzu schweren Kampf auszufechten, als sie den Eltern ihre Bitte, zur Vervollständigung ihrer Bildung Kurse im Viktoria-Lyzeum belegen zu dürfen, vortrug. Die Mutter vertrat zwar die Ansicht, daß Fränzchen schon genug Schulweisheit aufgespeichert habe; sie brauche doch nicht Lehrerin zu werden. Wäschenähen lernen war unbedingt notwendiger. Da Fränze aber auch dafür zu haben war und der Vater meinte, seine Tochter könne es sich doch leisten, zu lernen, soviel es ihr Vergnügen mache, wurde der kommende Winter ein merkwürdiges Gemisch von Kunstgeschichtsvorträgen und Hemdennähen, von philosophischen Abhandlungen und Balleinladungen.