|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es ist Gerhardt klar, man will sie lebend haben, um sie langsam sterben zu lassen.

Gerhardt schaudert, er hat von der furchtbaren Grausamkeit der Chinesen genug vernommen.

Von der Gesandtschaft her krachen die Gewehre, die Chinesen, die den Wall erstiegen hatten, verschwinden eilig von dort und suchen Deckung vor den tödlichen Schüssen.

Die Kanonen sind unbrauchbar gemacht, aber Jan und Gerhardt sind in den Händen der mordlustigen Feinde.

Der Offizier, zu dessen Füßen sie am Boden liegen, sieht mit höhnischen Blicken auf sie nieder, dann sagt er etwas zu seinen Leuten, das mit Jubelgeschrei erwidert wird, und entfernt sich.

Ein junger Mann in Gelehrtentracht, der aber das Mandarinenzeichen auf seiner Brust trägt, tritt herzu. Einige befehlende Worte machen die Leute, die eben im Begriff sind, die Gefangenen fortzuschleppen, halten; es sind meistens Boxer, obgleich auch Bannersoldaten umherstehen, unter denen ein Offizier sich befindet.

»Die Gefangenen dürfen nicht getötet werden,« sagt der junge, sehr vornehm aussehende Mann.

Drohendes Murren antwortet ihm und alle sehen zu ihm empor.

»Befehl des Prinzen Tuan. Wir brauchen die Gefangenen, um sie zu verhören.«

Auch dies schien keinen Eindruck zu machen auf die wilden blutdürstigen Menschen, denen ihre Opfer entrissen werden sollten.

Lauter wurde das Murren.

Gerhardt konnte den Redenden nicht sehen, da er mit dem Rücken nach ihm zu stand, aber er glaubte die Stimme zu kennen. Jan flüsterte ihm zu: »Dat is di Chines, die us ut dat Gefängnis rett hewwt.«

Kau-ti, er war es, hob wie unbeabsichtigt die rechte Hand und strich leicht über seine rechte Augenbraue, die Finger dann langsam über die Wange gleiten lassend. Sein dunkles Auge war auf die Leute um ihn gerichtet.

Wohl ein Dutzend Soldaten traten heran, die mit leuchtenden Augen zu ihm, der etwas erhaben stand, aufsahen.

»Wollt ihr dem Befehl des Prinzen Tuan trotzen? Sollen eure Köpfe in den Sand rollen? Sind keine Soldaten hier, die dem Befehl Seiner Kaiserlichen Hoheit Folge leisten?«

Die Soldaten traten heran und stießen die Boxer, die die Gefangenen hielten, rauh beiseite.

»Befiehl, großer Herr, was soll mit ihnen geschehen?«

»Sie müssen dem Prinzen vorgeführt werden, wir müssen wissen, wie es bei den Fankweis zugeht.«

Die Boxer standen grimmigen hungrigen Hunden gleich, denen die Beute entrissen ist, da, doch wagten sie angesichts der Bannersoldaten keine Gewalttat.

Kau-ti wandte sich an den Offizier, der ehrfurchtsvoll zu ihm aufsah, und sagte: »Gib mir zehn von deinen Leuten, um die Gefangenen zu bewachen, der Prinz wird über sie entscheiden.«

Auf des Offiziers Wink, der, nur wenigen bemerkbar, mit der linken Hand die linke Braue berührte, scharten sich die Leute, die Gerhardt und Jan den Boxern entrissen hatten, um die Gefangenen.

Jetzt sah Gerhardt das schöne ernste Gesicht Kau-tis vor sich, doch sah er fremd zu ihm empor, während dieser ihn gar nicht zu beachten schien. Auch Jan war klug genug, durch kein Zeichen zu verraten, daß er Kau-ti kannte.

Dieser ging, von dem Offizier ehrfurchtsvoll begrüßt, gefolgt von den Gefangenen, davon, bog in eine nahe Straße ein, wo vor einem Hause seine Sänfte harrte, ließ die Gefangenen in ein Zimmer führen und bedeutete den Soldaten, Wache zu halten, bis er weiteres befehlen würde; dann ließ er sich in seiner Sänfte davontragen, der Purpurstadt zu.

Die Blicke der Soldaten folgten ihm mit erkennbar tiefer Ehrfurcht.

»Wat seggen Sei nu, Stürmann? Sei hewwen us, ward dat nu ditmal um den Kobb gahn?«

»Ich glaube, daß das energische Einschreiten des Herrn Gutes für uns bedeutet.«

»Ick ook. Ick heww mit dat Afmurksen nix vor. Dat is 'n scheune Röwerbande.«

»Nun, Sie haben ja mit dem Ladestock der Haubitze gehörig unter ihnen aufgeräumt.«

»Heww ick woll, ick heww mit di gelen Lüd nix vor, dat 's Grobtüg. Ick wolld, ick war all wedder an Bord.«

»Und ich, ich wäre an der Seite meines armen Bruders.«

Nach einer Weile sagte Jan: »Heren Sei, Stürmann, die chinesische Herr dat is 'n netten Kirl, de helpt us all wedder ut dat Malör.«

»Ja, er ist gewiß ein edler und aufopfernder Mensch. Und wissen Sie, daß wir seine Teilnahme nur dem Umstande zu verdanken haben, daß wir den Chinesen in Tientsin an Bord des Lloyddampfers brachten?«

»Wat Sei seggen, Stürmann? Dann freit mi dat doppelt. De Heer möt awer 'n grootmächtigen Mann sien, dat he so all dat maken kunt in dat olle Kaiserpalais und tüschen di Boxers. Hei is woll een von de Grooten hier?«

»Es muß wohl sein, auch ich bin erstaunt über die Macht, über welche er gebietet. Freilich scheint er in hohem Ansehen bei dem Prinzen Tuan zu stehen.«

Gerhardt dachte einen Augenblick darüber nach, woher wohl die Macht Kau-tis, die einem Prinzen Tuan dessen Opfer aus dem eigenen Palast zu entführen vermochte, stammen könne? An der Weide auf dem Kohlenhügel hatte sich der junge Mann als ein entschiedener Anhänger der früheren Dynastie bekannt, auch war der so heftig verfolgte Flüchtling Kang-ju-wei sein Freund. Woher stammte sein gewaltiger Einfluß, welche Stellung nahm er den gegenwärtigen Machthabern gegenüber ein? Doch dann eilten Gerhardts Gedanken wieder zu seinem Bruder. Er hatte genug des Entsetzlichen, genug der Greuel, die an Christen und den Glaubensboten verübt worden waren, seit er in Peking war, schaudernd mit erlebt, um nicht in Todesangst des armen Arnold zu gedenken.

Tröstend sagte er sich dann: ein guter Stern schwebt über dir, der dich die Bekanntschaft Kau-tis in Berlin, die Fung-tus und Kang-ju-weis in Tientsin machen ließ, und der dir die opfermutige Freundschaft des so geheimnisvollen und so mächtigen Chinesenjünglings erwarb; dieser Stern wird dich auch in die Arme deines Bruders führen!

Während er sann, sich Bilder der Vergangenheit und der Zukunft ausmalte, machte Jan ein kleines Schläfchen, wozu er nach Seemanns Art jede Gelegenheit benützte. Das harmlose Menschenkind machte sich wenig Sorgen um das, was kommen könnte.

Ein Geräusch draußen schreckte Gerhardt aus seinen Sinnen empor. Er stieß Jan an und weckte ihn so.

Die Tür öffnete sich, und herein trat Kau-ti in Begleitung eines Beamten des Palastes. Seine Miene war streng, fast finster.

Er wechselte einige Worte mit seinem Begleiter und sagte dann mit demselben finsteren Ernst, den seine Worte indessen vollständig Lügen straften, in deutscher Sprache: »Fügt euch in alles, was geschieht, willenlos; ich und meine Freunde wachen über euch; ich werde euch zum zweiten Male dem Tiger entreißen.«

»Und die Unsern? Meine Brüder hier, die um das Leben kämpfen?« wagte Gerhardt in demütigem Tone zu sagen.

In rauhem Tone antwortete Kau-ti: »Seien Sie ruhig; was geschehen kann, sie zu retten, wird geschehen, und ich hoffe, es wird gelingen.«

»Wie vielen Dank schulde ich Ihnen.«

»Nichts. Gott schütze Sie.«

Er wandte sich dann wieder zu seinem grimmig blickenden Begleiter und sprach mit dem.

Auf dessen Wink traten die Soldaten herein und banden Gerhardt und Jan die Hände, doch ohne die Bande fest anzuziehen, wie diese mit Freuden bemerkten.

Unter der ehrerbietigen Begrüßung des Beamten schritt Kau-ti hinaus, ohne die Gefangenen eines Blickes zu würdigen.

Die Soldaten führten sie hinab.

Eine Sänfte stand da und acht bewaffnete kaiserliche Diener als Eskorte.

Der Beamte bestieg die Sänfte, und hinter ihr schritten die Gebundenen im Geleite von vieren der Diener, während die vier andern der Sänfte vorausschritten.

Der belagerten Gesandtschaften wegen mußte die Sänfte einen andern als den gewöhnlichen Weg nehmen, um zur Purpurstadt zu gelangen. Wenig Menschen waren auf den Straßen zu sehen und diese entfernten sich eilig, als die Sänfte kam.

In einer engeren Straße, an der mehrere zerstörte Häuser lagen, traf man indes auf eine größere Zahl Menschen, die den Weg versperrten. Schon erhoben die vorangehenden Diener ihre Bambusstäbe, um den Weg frei zu machen, als aus einem der zerstörten Häuser eine Schar wild aussehender Boxer drang und mit dem gellenden Geschrei: »Die Fankweis! Tod den Fankweis!« die Diener beiseite stießen, sich auf Gerhardt und Jan stürzten, sie ergriffen und unter Geheul in das Haus zerrten und schoben.

Widerstand war nicht möglich.

Der Beamte zeterte und drohte aus der Sänfte vergeblich.

Es war ein spontaner Ausdruck grimmiger Volkswut, dem er hier begegnete.

Gerhardt und Jan wurden durch Zimmer und Gänge geschleppt – durch Gärten, wieder durch Wohnräume – und die Zahl ihrer Begleiter wurde immer geringer. Endlich waren nur noch zwei bei ihnen, während sie in einem stillen Gemache weilten.

Diese lösten ihnen mit freundlichem Lächeln die Baststricke, die ihre Hände umschlangen, nickten ihnen zu und legten zum Zeichen des Schweigens den Finger an die Lippen.

Schnell hüllten sie Gerhardt und Jan in schöne chinesische Obergewänder, setzten ihnen Mützen mit daran befestigten Zöpfen auf, winkten ihnen zu folgen und führten die ganz verdutzten Deutschen in einen dunklen Hofraum, in dem eine Sänfte stand, an der bereits die Träger hielten.

Durch Gebärden forderte man sie auf einzusteigen. Beide stiegen ein – schlossen die Vorhänge der Sänfte sorgfältig – und alsbald fühlten sie sich davongetragen. Sie vernahmen den Lärm der Straße – den Zuruf der Träger, Platz zu machen – vermochten aber kaum etwas draußen zu erkennen, selbst wenn die Vorhänge sich ein wenig öffneten.

»Dat 's ganz scheun, Stürmann,« flüsterte Jan, der zum ersten Male in einer Sänfte getragen wurde, und dem die sanfte Bewegung sehr gefiel.

»St!«

Die Zeit in der verschlossenen Sänfte wurde Gerhardt sehr lang. Dennoch fühlte er, daß eine mächtige Hand über ihm wachte, über ihn gebot, und er fügte sich ergeben und dankbar in deren Anordnungen.

Der Straßenlärm um sie her, der eine Zeitlang sehr stark gewesen war, ein Zeichen, wie Gerhardt deuchte, daß sie in der Chinesenstadt waren, nahm ab – verstummte endlich gänzlich – und die Sänfte hielt.

Die Vorhänge wurden geöffnet, und vor ihnen stand Fung-tu und hieß sie lächelnd willkommen.

Erfreut stieg Gerhardt aus und begrüßte seinen Gastfreund. Jan folgte.

Sie befanden sich in einem kleinen, gänzlich abgeschlossenen Garten, auf der Rückseite eines Hauses. Während die Träger mit der Sänfte verschwanden, führte Fung-tu die beiden ins Haus hinein, in ein Zimmer, in dem ein Tisch reich mit Speisen bedeckt war.

»Setzen Sie sich, erholen Sie sich, dann reden wir.«

Nicht nur Jan, auch Gerhardt hatte Hunger, und so folgten sie, ohne sich zu zieren, der Einladung und griffen herzhaft zu.

Das Gefühl, aus dräuender Gefahr gerettet zu sein, erhöhte das Wohlbehagen des Augenblicks.

Schweigen herrschte während des Mahles in dem kleinen traulichen Zimmer und der Hausherr sah mit Vergnügen, wie seine Gäste dem Mahle zusprachen.

Doch als Gerhardt es beendet hatte, sagte er: »Welch gutes Schicksal führt uns nach so wilder Irrfahrt wieder zusammen?«

»Ja, ein gutes Schicksal, mein junger Freund, so hoffe auch ich.«

Gerhardt gab ihm einen kurzen Abriß seiner Erlebnisse, seit er sich von Fung-tu getrennt hatte.

Staunend lauschte der Chinese.

»So waret Ihr in des wilden Tieres Höhle und entkamt? Wahrlich alle guten Geister waren mit Euch.«

»Mindestens einer, und der muß sehr mächtig sein.«

»Ja, sehr mächtig, sehr klug und sehr gut.«

»Doch nun zu Euch, Herr Fung-tu. Ich hörte, daß Euch Übles widerfahren sei, auch dünkt mich, ich bin nicht in Eurem Heim.«

»Nein, wir befinden uns an der Grenze der Chinesenstadt, doch sind wir hier sicher. – Ihr hattet mich kaum verlassen, als die Polizei des Distriktsmandarinen in mein Haus kam, nach den verdächtigen Fankweis fragte, die ich beherbergte und mich, als ich der Wahrheit gemäß antwortete, Ihr seiet zu Eurem Gesandten gegangen, als verdächtig verhaftete. Man ließ mir kaum so viel Zeit, meine armen Kinder einer befreundeten Familie in der Tatarenstadt zu überantworten, so führte man mich schon ins Gefängnis.

Eine Anklage und Verhaftung ist bei uns gewöhnlich sicherer Ruin, selbst bei einem Freispruch. Ich war der Fremdenfreundlichkeit, war sogar der Beförderung der Flucht Kang-ju-weis in Tientsin verdächtig, meines Verwandten. Auch wußte man hier bereits, daß zwei verwegene Fankweis, die außerdem ein Polizeiboot angegriffen hatten, bei der Flucht des gefährlichen Mannes tätig gewesen seien. Kurzum, ich sah bereits das Henkerschwert vor Augen. Doch der gute Geist, der Euch beschützte, machte sich auch hier geltend. Hochstehende Personen legten sich für mich ins Mittel, mein Geld tat das übrige, und ich wurde befreit, doch befahl man mir Peking zu verlassen, bis Ruhe und Ordnung wieder eingekehrt seien. Auch auf Euch hatte man gefahndet, freilich vergeblich. So lebe ich hier unter mächtigem Schutze in Verborgenheit, bis ich Peking verlassen kann.«

»Und was wird mit uns geschehen, mein würdiger Freund?«

»Wir werden in den Provinzen friedlichere Gegenden aufsuchen müssen, bis der Sturm gegen die Fremden vorübergebraust ist; ich erwarte stündlich Befehle. Den Weg nach Tientsin zu nehmen ist zur Zeit unmöglich.«

»Aber meine hier in Todesnot kämpfenden Landsleute, kann ich sie verlassen?«

»Werden Sie ihr Schicksal ändern? Sie können es nur teilen. – Ihre opferwillige mutige Tat in Tientsin, die Rettung eines seltenen Mannes, die Liebe zu Ihrem Bruder hat Sie in diese Lage gebracht. Ihr Leben war bereits mehrmals verfallen, und es gehört dem, der Sie zweimal mit eigener großer Gefahr gerettet hat. Wollen Sie ihm entgegentreten? Auch über ihm schwebt täglich das Henkerschwert, aber er geht mit einer lächelnden Ruhe darunter hin, als ob es niemals niederfallen könnte. Nachdem man Sie den kaiserlichen Wächtern entrissen hat, sind Sie tot; erschweren Sie nicht durch Ihr Wiederauftauchen die Lage Ihres Freundes.«

Gerhardt senkte den Kopf.

»Ich glaube,« sagte Fung-tu, »wir denken daran, wie wir Ihrem Bruder Hilfe bringen.«

»Ja, ja, an ihn und sein Schicksal denke ich unaufhörlich.«

»Dieselbe Gewalt, die Sie und mich beschützt, erstreckt sich auch schützend auf Ihren Bruder, soweit dies möglich ist.«

»Wie gewaltig muß der junge Mann sein, dem ich im Tiergarten zu Berlin begegnete, und wie dankbar bin ich ihm.«

»Sie meinen Kau-ti; ja, er muß Sie sehr in sein Herz geschlossen haben.«

»Wegen eines einfachen Aktes der Höflichkeit; wie wenig habe ich seine Güte verdient.«

»Das vergißt der Chinese nicht; Sie haben ihm sein Gesicht, wie wir sagen, das heißt sein Ansehen, seine Würde bewahrt, und Kau-ti ist Chinese durch und durch.«

»Und doch fremdenfreundlich?«

»Fremdenfreundlich? Wer kennt unser Volk? Wir kommen allen Fremden freundlich entgegen, ja der Chinese ist so tolerant, daß er auch die Ausübung ihrer Religionen andern Völkern bereitwilligst gestattet, nur dürfen sich deren Anhänger nicht gegen den Staat wenden. Der Fremdenhaß, der ja durchaus nicht allgemein ist, ist den Europäern gegenüber durchaus berechtigt. Wie sind sie im Laufe der Zeit mit uns umgegangen? Wir besitzen eine uralte hohe Zivilisation, eine Verwaltung, eine Rechtspflege, eine Ordnung des gesamten bürgerlichen Lebens, von denen die Europäer viel lernen können, und dies seit Jahrtausenden. In einigem seid ihr uns überlegen, in allen technischen Künsten, in Waffen und Kriegskunst. Aber soll der Chinese nicht verbittert werden, wenn man ihn, den ihr Europäer gar nicht kennt, dessen Sprache, dessen Literatur euch fremd sind, schlecht behandelt? Nein, die Erbitterung ist begreiflich genug. Aber die, zu denen ich gehöre, sahen ein, daß wir uns nicht mehr abschließen dürfen, wie früher, wo wir eine Welt für sich waren, daß wir das Gute auch von Fremden nehmen müssen, um in der Welt die uns gebührende Stellung einzunehmen. Dazu kommt, daß unser Volk unter einer unglaublichen Mißwirtschaft seufzt. Dies ist so, seit die Mandschu uns überwältigten und die Mingkaiser vom Throne stießen. Sie wissen und fühlen bis in die höchsten Kreise hinauf, daß der eigentliche Chinese sie haßt, und darum gehen alle Maßregeln der Regierung nur aus Mißtrauen hervor. Hervorragende Männer, die Reformen anstreben, werden verjagt oder getötet. Das Chinesenvolk sehnt sich nach einem Führer, der es emporreißt aus der Mandschuknechtschaft, und er wird kommen und mit ihm bessere Zeiten.«

Gerhardt lauschte den Ausführungen des chinesischen Kaufmanns mit Interesse und Verwunderung.

Hatte ihm Fung-tu, der, wenn er auch allen Stolz der Angehörigen eines großen Volkes besaß, doch nichts von der Engherzigkeit hatte, die auf alles andre verächtlich herabsieht, während der Fahrt auf dem Peiho auch manche Aufschlüsse über China und sein Volk gegeben, so hatte er doch nie so offen darüber mit ihm gesprochen. Er erkannte jetzt zum ersten Male, welche Kluft den eigentlichen Chinesen von dem eingedrungenen Mandschu trennt.

Mit einer sarkastischen Bitterkeit fuhr Fung-tu fort: »Den Zopf, den der Chinese nicht kannte, haben uns die Mandschu bei Todesstrafe aufgezwungen, und das ist auch das einzige, was sie uns gebracht haben.«

»Nun,« sagte Gerhardt lächelnd, »im vorigen Jahrhundert haben die Europäer auch den Zopf getragen, aber ihn endlich als hinderlich und überflüssig abgeschnitten; tun Sie desgleichen.«

»Die Taipings hatten es getan,« erwiderte seufzend Fung-tu, »aber sie mußten ihn doch wieder wachsen lassen. Vielleicht befreien uns die Fremden endlich ganz davon.«

So redeten sie noch manches über China und die gegenwärtige Lage.

Wäre die Sorge um den Bruder, um die in den Gesandtschaften kämpfenden Europäer nicht gewesen, Gerhardt hätte sich in diesem stillen Heim nach den sturmvollen Tagen recht behaglich fühlen können.

»Glauben Sie, Herr Fung-tu,« fragte er, an die Seinen denkend, »daß den Gesandtschaften Hilfe werden kann?«

Nach einigem Schweigen erwiderte der Chinese: »Ihre Rettung beruht auf dem Einflusse des einsichtsvollen und fremdenfreundlichen Prinzen Tsching und auf der Macht, über die er gebietet. Gelingt es ihm, und ich hoffe, daß es ihm gelingt, die ebenso unwissenden als grausamen Menschen, die jetzt die Macht haben, zu beseitigen, wenn auch nur für kurze Zeit, so ist Rettung zu hoffen.«

»Und Entsatz von Tientsin aus halten Sie für unmöglich?«

»Ich fürchte, daß, wenn der Beistand des Prinzen Tsching versagt, der Entsatz zu spät kommen wird.«

»O, so wären die Europäer zum Tode verurteilt?«

»Verzweifeln Sie nicht, es sind auch hier große Kräfte zu ihrer Rettung am Werke, denn die besseren und edleren unter den Führern fühlen sehr wohl, welche Schmach dem Volke durch die Ermordung eines Gesandten zugefügt worden ist.«

»Und Sie dürfen überzeugt sein, Herr Fung-tu, daß mein Volk diesen Mord nicht unbestraft lassen wird; schon sind zwanzigtausend der ersten Soldaten der Welt auf dem Wege hierher.«

»Sie sollen sich an die Schuldigen halten, nicht an das Chinesenvolk, und die Schuldigen wohnen, ich glaube dessen sicher zu sein, in der Purpurstadt.«

Beide schwiegen, sich ihren Gedanken überlassend, und Gerhardt, den die anstrengenden und aufregenden Kämpfe und Nachtwachen in der Gesandtschaft erschöpft hatten, suchte ein Zimmer auf, um zu ruhen, worin er nur das Beispiel des braven Jan, der das Talent besaß, zu jeder Zeit essen und schlafen zu können, nachahmte.

Aus tiefem Schlummer erweckt, sah er Fung-tu vor sich zum Ausgehen gekleidet. »Es ist Zeit, mein Freund, wir müssen Peking verlassen.«

»Es kommt mir erbärmlich vor, mich in Sicherheit zu bringen, während meine Landsleute den Todeskampf fechten.«

»Denken Sie an Ihren Bruder, der vielleicht mehr Ihrer Hilfe bedarf als die Leute in der Gesandtschaft.«

»Begeben wir uns nach Lao-tschi?« fragte Gerhardt lebhaft.

»Jedenfalls nach Westen, und in dieser Richtung liegt Lao-tschi.«

»So sei Gott allen hier gnädig, aber ich gehöre an die Seite meines schutzlosen Bruders.«

Auch Jan war bereits zur Reise gerüstet. Er war vollständig nach chinesischer Art gekleidet, und Fung-tu bat auch Gerhardt, seinen Anzug nach Landesart zu vervollständigen.

Dies geschah.

Schnell wurde ein Mahl eingenommen.

Der Chinese gab jedem der Europäer einen trefflichen Revolver mit Munition und bat sie, ihm zu folgen.

Sie fanden zwei Sänften mit ihren Trägern bereit und einen mit einem Beamtenabzeichen versehenen Mann, der sie führen sollte. Dem zur Seite standen zwei Kuli mit großen brennenden Papierlaternen.

Bereits war es dunkel geworden, und sie fanden die Straße deshalb leer, was den Sänften eine schnellere Fortbewegung gestattete.

In der ersten Sänfte saß Fung-tu, Gerhardt und Jan folgten in der zweiten.

Sie wurden nur einmal angehalten, und zwar, wie Gerhardt bemerkte, unter einem düstern Torweg, der von Soldaten besetzt war.

Doch auch diese gaben den Weg nach kurzer Verhandlung mit dem Führer des Zuges frei.

Da es dunkel war und sie wohl erkannten, daß sie sich außerhalb der Stadt befanden, öffnete Gerhardt die Vorhänge der Sänfte und atmete mit Behagen die frische Nachtluft.

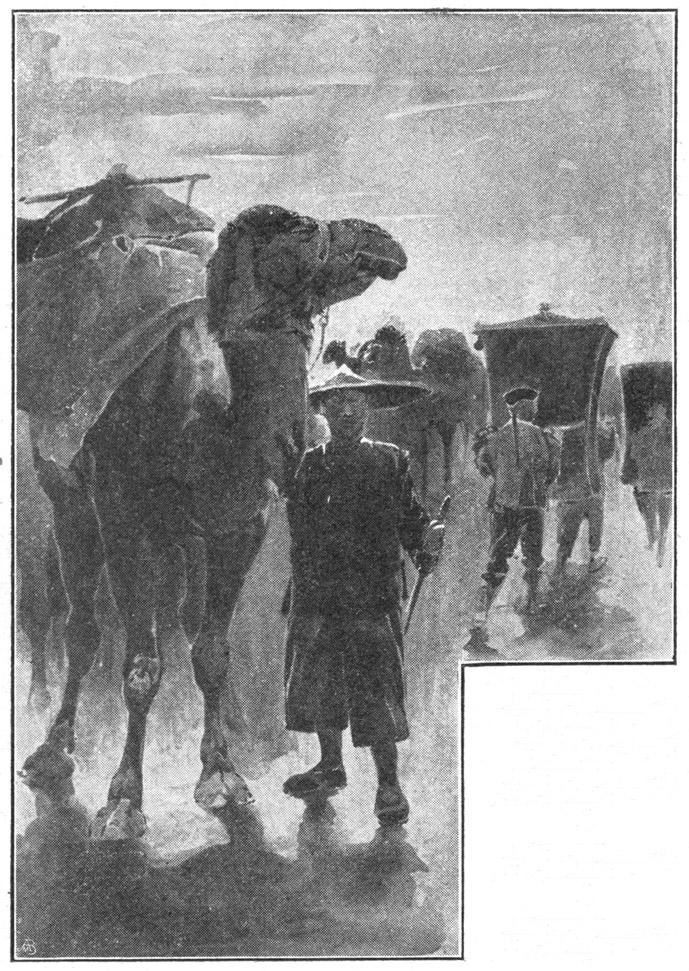

Es begegneten ihnen Züge von beladenen Kamelen, die gespenstisch an ihnen vorbeitrotteten. Karren von Pferden oder Maultieren gezogen, die sich auch der Stadt zu bewegten, vor deren Toren sie bis Tagesanbruch harren mußten. – Endlich wurde die Straße einsamer, gleich darauf hielten die Sänften an einer Baumgruppe. Fung-tu kam und forderte die beiden Deutschen auf auszusteigen, da die Reise von jetzt ab im Sattel fortgesetzt werden müßte. Gerhardt und Jan stiegen aus und fanden Maultiere zu ihrem Gebrauche vor.

Den Flüchtigen begegneten lange Züge von beladenen Kamelen.

Jan, der sich bisher nie dem Rücken eines Vierfüßlers anvertraut hatte, machte einige Umstände, das ihm vorgeführte Tier zu besteigen, ließ sich aber schließlich überreden und hatte bald eines seiner Beine »Steuerbord« und das andere »Backbord« und die Steuerleine in der Hand, wie er sagte.

Sich in sein Schicksal findend seufzte er: »Wann dat Beest upläuft or kentert, ik kann dar nix vor, afsmieten sall he mi awer nich.«

Gerhardt sagte ihm, er solle die Zügel nicht anziehen und sich ganz der sicheren Führung des Tieres überlassen.

»Na, wenn dat alleen segelt, mi is dat ook recht.«

Fung-tu empfahl Schweigen, und in dem schnellen aber ruhigen Paßgange der Mulos bewegten sie sich, von den gleichfalls berittenen Leuten begleitet, weiter in die dunkle Nacht hinein.