|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

(1812-1818)

Österreich stand in den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts fast unausgesetzt im Kriege. Es hatte nämlich gegen äußere Feinde zu kämpfen, aber auch gegen innere. Die Taten des ersten Napoleon hatten das Unterste zu oberst gekehrt, alle Bande der Ordnung schienen gelockert, niemand wußte, was aus dem Staate, der im Jahre 1811 bankerott geworden war, noch werden sollte. Das war eine Zeit, in der sich sämtliche Elemente der Unruhe ziemlich nach Belieben austoben konnten. Das gänzlich veraltete Gerichts- und Polizeiwesen begünstigte ihr hemmungsloses Treiben. Es gab keine Zentralgewalt. In jedem Dorf saß wohl ein Richter, aber der eine hörte auf die Weisungen des Gutsherrn, der andre auf die eines Stiftes und so weiter, ja selbst Wien besaß bloß einen städtischen, keinen landesfürstlichen »Kriminalsenat«. Der Magistrat sprach Recht, verurteilte zum Tode, nicht staatliche Organe. Erst in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts wurden »kaiserlich königliche« Gerichte geschaffen.

Noch viel schlimmer stand es um die Kriminalpolizei. Nicht einmal die Städte, die in der Reorganisation des gesamten Strafwesens an der Spitze schritten, legten Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen Polizeibehörden und so kam es, daß ein Verbrecher von einer Stelle verfolgt, von der andern aber freigelassen, ja sogar »verscheucht« wurde, um mit ihm »keine Scherereien« zu haben. In Niederösterreich allein zählte man damals gegen zweihundert Kriminalgerichte. Wer in einem Gerichtssprengel etwas angestellt hatte, mußte bloß trachten, aus dieser Gemarkung mit heiler Haut zu fliehen, dann durfte er sich als geborgen und sicher betrachten.

In diese Epoche, die anderseits als die »goldene Zeit des Wiener Kongresses« gefeiert wird, weil sie für Wien allerdings viel äußeren Glanz und Prunk brachte, fiel das Wirken des Räuberhauptmanns Johann Georg Grasel. Sein »Arbeitsfeld« waren das Waldviertel Niederösterreichs sowie die angrenzenden Teile Böhmens und Mährens. Er sammelte eine Schar verwegener Leute um sich, zumeist Deserteure, die vor keiner Gewalttat zurückschreckten, und wußte sie trotz seiner Jugend, er begann seine Laufbahn mit ungefähr zweiundzwanzig Jahren, zu meistern. Ihm ging freilich schon ein gewisses Renommee voraus, denn auch sein Vater und verschiedene seiner Angehörigen waren Verbrecher.

Sein Name hatte bald einen schlimmen Klang. Es genügte, daß irgendein Raufbold oder Zechpreller, statt zu zahlen, ausrief: »Ich bin der Grasel!« und alles zog sich schon vor ihm zurück. Der Wirt machte einen tiefen Bückling und bat um Gnade. Selbstverständlich entstanden bald allerlei Fabeln, die ihn zum Mittelpunkt irgendeiner kühnen, besser gesagt, frechen Tat machten, das meiste aber war davon erdichtet.

Grasel stellt, soweit seine Persönlichkeit gerichtsordnungsmäßig geprüft werden konnte, keineswegs einen »romantischen« Menschen dar. Er war kein Rozsa Sandor und kein Rinaldo Rinaldini, sondern weit mehr ein Individuum, das man mit dem modernen kriminalpsychologischen Worte »gefühlstot« bezeichnen kann. Er hatte in seiner Jugend nichts gelernt, nichts Gutes gesehen.

Ein »Wasenmeisterischer« wußte ganz genau, daß ihn ein andrer seiner Gilde nicht verraten werde, daß er dort stets einen Unterschlupf, wenn nicht gar tätige Mithilfe bei der Begehung einer strafbaren Handlung finde. Dies machte sich Grasel zunutze. Selbstverständlich konnte er aber auch auf Leute zählen, die er bezahlte oder bedrohte, wie nicht minder auf so manches weibliche Wesen, welches sich geschmeichelt fühlte, wenn ihm der gefürchtete »Räuberhauptmann« seine Gunst bezeigte. Man darf eine solche Haltung der Bevölkerung nicht ohne weiteres verurteilen. Diese konnte auf keinerlei ausreichenden staatlichen Schutz bauen und stand vielfach vor der Wahl, den Räuber zu begünstigen und das Eigentum im großen und ganzen zu retten, oder zu riskieren, daß ihr das Haus über dem Kopf angezündet werde. Es war also keine Übertreibung, wenn Johann Georg Grasel sagte, daß er es gar nicht nötig habe, das geraubte Gut bei der eigenen oder bei bekannten Wasenmeisterfamilien zu verstecken, jeder Bauer hebe es ihm »gern« auf, er verfüge über Tausende von Freunden und Hunderte von Freundinnen, die ihm alle die Treue hielten. Besonders auf die Riesenzahl seiner »Liebchen« war er stolz. Ob er selbst glaubte, daß die letzteren aus freiem Entschluß die seinen geworden waren, wollen wir nicht untersuchen, da uns ein genaueres Bild seines Seelenlebens fehlt. Zu verwundern wäre es allerdings nicht, wenn er sich dieser Täuschung hingegeben hätte, denn er wurde vielfach verwöhnt. Es gab Dörfer, deren Insassen ihm bei seinem Erscheinen mit Brot und Wasser oder mit Blumen entgegengingen, wie die Fama sagt, und das mag dort zugetroffen sein, wo er einen offenen Überfall zu planen schien. Es war ja keine Kleinigkeit, plötzlich eine Schar bis an die Zähne mit Dolchen und Pistolen bewaffneter Kerle herannahen zu sehen. Tatsache ist jedenfalls, daß Grasel dort, wo man ihm nicht gleich zu Willen war, mit brutaler Grausamkeit vorging. Er überfiel Reisende auf der Landstraße und plünderte sie bis aufs Hemd aus, er erbrach nachts Fenster und Türen der Bauernhäuser, drang in die Wohnungen, zerrte die Schlafenden aus den Betten und raubte, was ihm in die Hände kam. Seine gelindeste Strafe bei geleistetem Widerstand bestand darin, daß er dem Angefallenen Bettücher um den Kopf wand und ihn sofort umzubringen drohte, wenn er auch nur Miene machen wollte, diese Augenbinde zu entfernen.

Insgesamt suchte Grasel in der Zeit seiner Tätigkeit nicht weniger als 123 Ortschaften Niederösterreichs heim. Er selbst gestand 195 begangene Verbrechen ein. Wenn der »Grasel-Schrecken« zu arg wurde und man sich an den Kaiser nach Wien wandte, wurden militärische Streifungen angeordnet. Natürlich vollzog sich der Anmarsch von zum Beispiel 600 Mann Infanterie und 200 Reitern aus Wien bei den damaligen Verkehrsverhältnissen so, daß der Räuberhauptmann und seine Bande rechtzeitig Wind bekamen und ein geschütztes Plätzchen aufsuchen konnten. Bei solchen und ähnlichen Gelegenheiten (manchmal wurde irgendein »Sicherheiter« vom Ehrgeiz gepackt, den Grasel unschädlich zu machen) ereigneten sich viele Mißgriffe. Einmal erwischten sie in der Gegend von Tabor einen Reisenden, prügelten ihn als den vermeintlichen Räuberhauptmann halbtot und schleppten ihn im Triumph in den Gemeindekotter. Doch es war ein harmloser Baron, den sie da gefangen und der sich die angetretene »Vergnügungstour« ganz anders vorgestellt hatte. Grasel kamen diese Entgleisungen jedesmal bald zu Ohren und dann machte er sich über die ungeschickten Behörden und ihre eitlen Organe ausgiebig lustig.

Schließlich aber wurden derartige Zustände den zahlreichen hochmögenden »Herrschaften und Verwaltungen« zu bunt, besonders, da sie selbst immer häufiger das Ziel der Angriffe wurden, und sie verlangten vom Wiener Hofe, daß er endlich dem schandbaren Treiben ein Ende mache. Der Kaiser befahl daraufhin den berühmten Wiener Polizeichef Franz Ritter von Sieber zur Audienz und übertrug ihm die Leitung der Amtshandlung. Grasel sollte dementsprechend auch vor ein Wiener Gericht gestellt werden. Sieber versprach, sein Möglichstes zu tun, doch er ging mit wenig Hoffnung ans Werk. Seine eigenen Untergebenen brauchte er ja vollzählig in der Residenz, wie sollte er nun mit der Landpolizei, die sich bisher so unfähig gezeigt hatte, einen Erfolg erzielen?

Zunächst erließ er aber jedenfalls eine Kundmachung, die folgenden Wortlaut hatte:

Kundmachung.

Nachdem die bisher angewendeten Mittel, den vieler sehr schwerer Verbrechen durch Tatsachen und durch die Aussagen mehrerer seiner verhafteten Mitschuldigen überwiesenen, als Anführer einer zahlreichen Bande von Dieben und Räubern bekannten Johann Georg Grasel den Händen der strafenden Gerechtigkeit zu überliefern, ohne Erfolg waren, so ist die k. k. Polizei-Oberdirektion kraft einer Allerhöchsten Entschließung befugt und angewiesen, zu verordnen, öffentlich kundzumachen und zu erklären:

1. Wer den Raubmörder Johann Georg Grasel, dessen Personsbeschreibung in dem Anhang enthalten ist, lebend an das Kriminalgericht des Magistrats der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien oder an ein anderes Kriminalgericht hier Landes einliefert, erhält, wenn er kein Mitschuldiger desselben, eine Belohnung von 4000 fl. W. W. (Wiener Währung). Wenn seine Einlieferung durch das Zusammenwirken mehrerer Personen erfolgt, wird die als Belohnung ausgeschriebene Summe von 4000 fl. unter sie nach dem Maße des tätigen Anteiles, den jede an der Zustandebringung des Verbrechers hatte, verteilt.

2. Wenn einer der Schuldgenossen Grasels, oder mehrere derselben, seine Verhaftung freiwillig auf die erwähnte Art bewerkstelligt, so ist ihm Nachsicht der Strafe und eine Belohnung von 2000 fl. W. W. zugesichert. Wer aber uneingedenk seiner Pflicht und seines Gewissens so vermessen ist, den Räuber und seine Genossen zu verbergen, ihm Unterstand und Unterschleif zu geben, Anzeigungen, die ihm in Beziehung auf diese gefährlichen Menschen bekannt werden und die zu ihrer Entdeckung führen können, der Obrigkeit verheimlicht, oder auf was immer für eine Art und Weise diesen Verbrechern wissentlich Beistand und Vorschub leistet, hat, auch wenn er sonst keinen Anteil an ihren Verbrechen nahm, die in dem § 194 des Gesetzes über Verbrechen ausgesprochene Strafe des schweren Kerkers von drei bis vier Jahren zu erwarten. Ebenso wird

3. auch derjenige, welcher den Behörden und Obrigkeiten bei den Anordnungen, die sie zur Entdeckung und Gefangennahme Grasels zu treffen für notwendig finden, vorsätzlich oder aus Nachlässigkeit nicht Folge leistet oder seinen Beistand verweigert, mit Arrest von einem bis zwei Jahren und nach der Größe seiner Schuld auch mit härterer körperlicher Züchtigung bestraft werden. Da es endlich

4. auch sich fügen kann, daß jemand bestimmte Auskünfte und Nachweisungen über den bezeichneten Verbrecher zu geben vermag, ohne in der Lage zu sein, sich seiner zu bemächtigen, so findet sich die hohe Polizeihofstelle bewogen, demjenigen, der von dem Aufenthalt Grasels den Behörden Nachricht bringt, wenn diese Nachricht zu des Räubers wirklicher Habhaftwerdung die unmittelbare Veranlassung wird, ebenfalls eine Belohnung, und zwar von 500 Gulden W. W. zu verheißen.

Wien, am 6. November 1815.

Franz R. v.

Sieber,

kayserl. königl. wirkl. Hofrat und Polizey-Oberdirektor.«

In dieser Kundmachung fallen die hohen Summen auf, die da an Prämien ausgesetzt wurden, insbesondere die für Grasels Mitschuldigen, denen sogar Straflosigkeit zugesichert wurde. Der sonst so siegesbewußte Wiener Kriminalchef verriet dadurch am deutlichsten, wie wenig rosig er in die Zukunft blickte. Es war eben ein letzter verzweifelter Schritt, um die Gefangennahme des frechen Räuberhauptmanns durchzusetzen, koste es, was es wolle. Der Kundmachung war eine Personsbeschreibung angefügt, welche, wie es in jener Zeit üblich gewesen ist, wo es weder Lichtbilder, noch ein wissenschaftliches Identifizierungsmittel (Anthropometrie, Daktyloskopie und so weiter) gab, an Ausführlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Sie lautete:

Personsbeschreibung

des höchst gefährlichen Raubmörders Johann Georg Grasel (aus den Verhören seiner verhafteten Raubgenossen genommen).

Nach der Schilderung einiger seiner verhafteten Mitschuldigen ist Johann Georg Grasel 22 Jahre alt (er zählte tatsächlich bereits 24 Jahre. Anm. des Verf.), großer schlanker Statur, hat ein längliches, mehr mageres, als volles Gesicht von gesunder Farbe, mit wenigen Blatternarben und Sommersprossen, graue Augen, eine längliche, gespitzte, etwas links gebogene Nase, die Unterlippe kennbar stärker als die obere, kleine, weiße, etwas voneinanderstehende Zähne, dunkelbraune, kurzgeschnittene Haare, derlei schwache Augenbrauen, schwachen, unter das Kinn gewachsenen Backenbart, unter dem rechten Ohre eine Schramme, die quer über die Wange läuft, und den kleinen Finger an der rechten Hand krumm und einwärts gebogen. Seine Kleidungsstücke können nicht angegeben werden, da er sie oft wechselt und nach den Umständen, und wie es ihm zu seinem Vorhaben passend scheint, ändert. Gewöhnlich soll er sich jedoch für einen Pferdehändler, Viehtreiber, Schweinehändler und dergleichen ausgeben, nach Art der Leute von diesen Hantierungen auch gekleidet sein und einen silbernen gedrehten, auch einen Reifring an der rechten Hand tragen. Er legt sich die Namen Franz Schönauer, Frey, Fleischmann usw. bei. Seine Raubgenossen nennen ihn den »großen Hansjörgel«, auch den »Niklo« (Niklas). Er spricht geschwind Deutsch, auch Böhmisch und ist sehr kühn, unternehmend, stark und gewandt. Sein Betragen unter fremden Leuten ist aufgeweckt und fröhlich. Er liebt insbesondere die Frauenzimmer und den Tanz. Unter seinen Raubgenossen ist er äußerst streng und bei Einbrüchen durch Mauern, Türen, Schlösser aller Art sehr geschickt. Er hat sehr viel Mut und, obgleich er weder lesen noch schreiben kann, so hat er doch einen sehr guten Kopf und vergißt nicht leicht etwas. Er trägt gewöhnlich Pistolen, Terzerole, Messer und Stilett bei sich und hält sich meistens in Wäldern und abgelegenen Wasenmeistereien auf. Nach den Angaben anderer hat Grasel braune Augen, dunkle, in einen Kakadu geschnittene Haare, die er vorne in gedrehten Schnecken bis über die Augen hängen läßt, ein mageres, blasses Gesicht, eine breite, gestumpfte, etwas aufwärts stehende Nase und an der rechten Ohrseite einen verharrschten Biß, der wie eine Bohne aussieht« (Fig. 10).

Trotz der Langatmigkeit dieser Personsbeschreibung konnte der Leser also doch nicht recht entnehmen, wie der gefürchtete Räuber eigentlich aussehe. Nur das eine schien klar hervorzugehen, daß er in der Nähe des rechten Ohres eine auffallende Narbe zeige. Schön war er jedenfalls nicht mit seiner »etwas links gebogenen Nase« und seinem mageren, blatternarbigen Gesicht und so weiter. Was da Gegenteiliges in verschiedenen Fünf-Kreuzer-Romanen erzählt wurde, gehört also ins Gebiet der Phantasie.

Es ist festgestellt, daß die Proklamation des Wiener Polizei-Oberdirektors in ganz Niederösterreich, Mähren und Böhmen einen tiefen Eindruck machte. Nun hatte man endlich das Gefühl, daß der Kaiser Wert auf die Festnahme des Räubers lege, welcher unbestritten den Beinamen »Schrecken des Waldviertels« führte.

Überall erwachte der Ehrgeiz der Stadt- und Dorfpolizisten, und auch so mancher Bürger und Bauer trug Verlangen, die hohe Prämie zu verdienen. Man brauchte ja nur ganz unauffällig zu schauen und zu lauschen, und wer wußte, ob man da nicht die eine oder andere gute Nachricht auffing. Die Wasenmeistereien wurden fortab von vielen Leuten unter mehr oder minder scharfe Beobachtung genommen, was wiederholt zu Streitigkeiten und Raufereien führte. Der eine »Schinder« erblickte darin eine persönliche Beleidigung, der andere fühlte sich in seinen Geschäften gestört, die ja nicht immer das helle Licht vertrugen, und wieder andere sahen das Treiben deshalb nicht gerne, weil sie wirklich gewöhnt waren, Grasel oder seine Leute zu verbergen. Dies trug in der Regel viel mehr ein, als das Einholen und Verscharren verendeter Tiere.

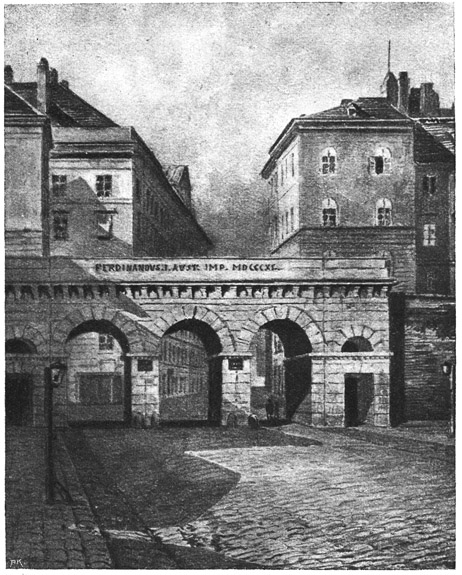

Fig. 10. Johann Georg Grasel.

Zu den ehrgeizigsten Berufspolizisten der damaligen Zeit gehörte nun der Detektive David Mayer aus Brünn. Er diente bei der dortigen Polizeidirektion, fand aber keine rechte Anerkennung und wollte schon aus diesem Grund beweisen, daß er ein tüchtiges Organ sei. So verfiel er auf die Idee, sich Grasel als Banditenmitglied aufzudrängen. Er wollte sich verkleiden und trachtete, in der Maske eines herabgekommenen, zu allem fähigen Menschen die Spur des Gesuchten zu finden. Das war natürlich ein sehr ungeschickter Plan, denn der wackere Detektive lief Gefahr, entweder von anderen Sicherheitsorganen erkannt und ausgelacht oder zuerst gar arretiert zu werden, um sich dann noch den Spott zu holen. Auch war zu einem solchen Beginnen ein längerer Urlaub notwendig, den er bestimmt nicht erhalten haben würde. Daran, daß ein so gewiegter Verbrecher wie Grasel sofort Lunte gerochen hätte, schien Mayer gar nicht gedacht zu haben.

In seiner Beharrlichkeit hatte er jedoch Glück. Zufällig erfuhr er nämlich, daß der Justizverwalter von Drosendorf, Herr Schopf, »gute Verbindung« mit dem Räuberhauptmann habe, und zwar durch die siebzehnjährige Tochter der Wasenmeisterin von Autendorf. Das schmucke Ding hieß Therese Heinberger und stand in dem Verdachte, eine heimliche Geliebte Grasels zu sein. Deswegen hatte sie wohl schon sehr oft brummen müssen, wobei aber »nie etwas herauskam«, da sie immer hartnäckig jede Beziehung zu dem Gesuchten leugnete. Nun besuchte Detektive Mayer an einem dienstfreien Tage den Justizverwalter und zog neuerlich Erkundigungen über das Mädel und dessen Verhältnis zu Grasel ein. Der biedere Herr Schopf wäre natürlich gern bei einer solchen Amtshandlung Teilnehmer oder gar Leiter gewesen, aber er besaß vorläufig keine neuen Nachrichten. Der Brünner Kriminalist ließ sich dadurch keineswegs abschrecken; er meinte, daß man die »Resel« einfach wieder verhaften solle, freilich nicht nur zu dem Zwecke, um durch Verhöre etwas aus ihr »herauszubringen«, sondern um sie durch einen weiblichen Lockspitzel zu einem Geständnis zu bringen. Er brachte bereits einen fertigen kühnen Plan mit und wußte Herrn Schopf, indem er ihm die »Leitung« der Amtshandlung antrug, auch für denselben zu gewinnen. Das Ganze sollte strenges Geheimnis bleiben. Man wollte nur noch einen geeigneten weiblichen agent provocateur und einen Kutscher einweihen. Für die erstere Rolle einigte man sich auf eine alte Diebin namens Benkhart.

Befriedigt von seinem Erfolge kehrte Mayer wieder nach Brünn zurück und arbeitete nun fein säuberlich eine detaillierte » Ordre de bataille« aus, die er, von der Gediegenheit und Wichtigkeit des Vorschlages durchdrungen, dem allmächtigen Wiener Polizeiminister Baron Franz Haagen von Altensteig einschickte.

Und David Mayer hatte Glück. Der Leiter der Polizeihofstelle fand an dem Plane Gefallen und genehmigte ihn. Dies hatte zur Folge, daß sich der Detektive sofort aus Brünn entfernen und an die Verwirklichung seiner Absicht machen konnte. In seinen Koffer packte er allerhand Gegenstände ein, die er für seine Vermummungszwecke zu verwenden gedachte. Er stieg beim Justizverwalter in Drosendorf ab und verließ vorläufig nicht mehr dessen Haus, denn ihm fiel eine besondere Rolle zu, die es nötig machte, vorher von niemandem gesehen zu werden. Die beiden Männer besprachen nochmals alle Einzelheiten und trafen auch die entsprechenden Vorbereitungen. Ohne die untergebenen Organe über den Grund und Zusammenhang einzuweihen, entsandte der Justizverwalter noch am selben Tage Leute nach Autendorf und ließ Therese Heinberger festnehmen. Das Mädchen schimpfte und fluchte und fand dabei auch lebhafte verwandtschaftliche Unterstützung, aber was half es?

Nun mußte Therese Heinberger wieder einmal in den Arrest der Herrschaft Drosendorf wandern, um, wie sie überzeugt war, von neuem ungezählte Male zu versichern, daß sie Johann Georg Grasel im Leben nie gesehen, geschweige denn Verbindung mit ihm unterhalten habe oder auch nur dessen Greueltaten kenne. Daher hatte der arme Büttel, dem die unangenehme Aufgabe zugefallen war, die Eskorte durchzuführen, seine liebe Mühe mit dem zungenfertigen und kräftigen Mädchen. Er dankte dem lieben Herrgott, daß er sie endlich dem »gestrengen Herrn Justizverwalter vorführen konnte«.

Mit finster zusammengezogenen Brauen trat die »Resel« bei demselben ein, trotzig seine Ansprache erwartend. Herr Schopf setzte seine ernsteste Amtsmiene auf und sagte:

»Ich habe sie mir wieder bringen lassen müssen, da neue schwere Inzichten gegen sie dem hohen Gerichte hinterbracht worden sind, was ich meine, wird sie sich ja denken können?«

Er machte eine Kunstpause, indem er die riegelsame Gestalt über seine Brillengläser hinweg musterte.

»Ich kann mir gar nichts denken,« erwiderte die Verhaftete gereizt, »als das eine, daß diese ganze Geschichte einmal ein Ende haben muß … Und wenn es nicht anders wird, so gehe ich direkt nach Wien in Audienz und führe Beschwerde. Ich will doch mein Lebtag nicht immer davor zittern müssen, ins Loch gesteckt zu werden, weil Ihr es auf mich scharf habt!«

»Oho, meine liebe Therese Heinberger,« unterbrach sie der Justizverwalter, »da werde ich mir aber doch einen anderen Ton ausbitten müssen, verstanden? Das hohe Gericht weiß genau, was es tut. Es ist einmal so und davon ist sie mich auch nicht abzubringen imstande, daß sie ein geheimes Verhältnis mit dem berüchtigten Grasel hat, und wenn sie nicht bald in sich geht und ihr Gewissen erleichtert, so fürchte ich, daß es noch viel schlimmer werden wird. Sie weiß wohl, daß es außer dem Arrest von Drosendorf noch ganz andere Gefängnisse gibt, gegen die der unserige ein wahres Paradies ist, zum Beispiel den Spielberg … he? … da wird es ihr wohl doch nicht ganz geheuer zumute, wie?«

Die Wasenmeisterstochter lachte höhnisch auf.

»Der Spielberg? Dorthin bringt man doch schon längst niemanden mehr, am wenigsten Weiber! Lasset nur diese Versuche, mich einzuschüchtern! Ich sage nur nochmals das eine, daß ich von Euch ein für allemal Ruhe haben möchte. Ich kenne den Grasel nicht, bin noch weniger seine Geliebte und werde mich über Euch beim Kaiser beschweren, daß Ihr es nur wisset. Unsereins läßt sich nicht ins Bockshorn jagen. Ihr könnet mich einsperren, aber ich weiß auch, was ich für Wege einzuschlagen habe!«

Dabei stampfte sie wütend mit dem Fuße auf.

Dem Justizverwalter kam die Erregung und das unbotmäßige Benehmen der »Heinberger-Theres« diesmal ganz gelegen. Für ihn handelte es sich ja im Wesen nur darum, sie unter einem schicklichen Vorwande in den Kotter zu bringen, und dazu hatte er jetzt den augenfälligsten Grund.

Mit gespielter Entrüstung warf sich Herr Schopf in die Brust und schrie dem Häftling zu:

»Wie unterfängt sie sich, mit einem hohen Gerichte zu sprechen?! Oh, ich will ihr's zeigen! – Marsch in den Arrest mit ihr!« befahl er dem Gemeindepolizisten. »Dort soll sie bei Wasser und bei Brot zunächst einige Tage lang darüber nachdenken, wie man mit einem altgedienten, wohlbestallten Justizverwalter zu verkehren hat!«

Das Mädchen wandte ihm mit erzwungenem Lachen den Rücken und ließ sich willig abführen. Im Hinausgehen rief sie ihm aber noch zu: »Mich werdet Ihr nicht anders machen! Sperrt mich nur ein! Wer zuletzt lacht, lacht am besten! Ich fürchte mich vor nichts, am allerwenigsten vor Euch!«

»Hinaus!« zischte der Justizverwalter und rieb sich dann, als sich die Tür hinter den beiden geschlossen hatte, vergnügt die Hände.

Kaum war die Luft rein, als David Mayer eintrat, der hinter einem Vorhang im Nebenraum die ganze Szene beobachtet hatte. Auch er stimmte in die Heiterkeit des Justiziärs ein und wünschte sich und ihm, daß das Weitere sich ebenso programmgemäß vollziehen möge.

Therese Heinberger befand sich einige Minuten später in dem Arrestlokal, einem gegen die Straße zu gelegenen, vergitterten unterirdischen Raume, in welchem es auch nach der Auffassung damaliger Zeit an dem Notwendigsten mangelte. Ein dumpfes, feuchtes Kellergewölbe, von Schmutz und Ungeziefer starrend, sollte es schon an und für sich, bevor man noch über Schuld oder Unschuld entschieden hatte, abschreckend wirken.

Einigemal ging die »Resel« auf und nieder, dann ließ sie sich verzweifelt auf die Holzpritsche fallen, vergrub ihr Gesicht in die Hände und dachte über ihr Geschick nach. Sie mochte so etwa drei Stunden vor sich hingebrütet haben, als sich plötzlich der Arresttür Schritte näherten. Sie fuhr in die Höhe und blickte neugierig zum Eingang. Wer mochte es sein? Würde sie dem Justizverwalter heute trotz der späten Stunde noch einmal vorgeführt werden, um ihm Rede und Antwort zu stehen? Sie hatte ihn durch ihre Haltung gereizt, wollte er nun in irgendeiner Form Rache nehmen? Da knarrte ein Schlüssel im Schlosse, die Tür ging auf und ein herabgekommenes Weib wurde hereingestoßen. Ein schwerer Polizistenstiefel half ihr nach, so daß sie einige Schritte weit in die Zelle stolperte. Mit einem grimmigen Blicke wandte sich die neue Arrestantin nach dem Häscher um, während ihre Lippen sich bewegten, als wollte sie ihm etwas zurufen. Aber man hörte nichts. Erst als sich die Tür wieder geschlossen hatte, begann das Weib zu schelten und fluchen. Therese Heinberger war ebenfalls wieder in Erregung geraten, doch unterdrückte sie ihren Groll und nahm ihre frühere Stellung ein. Ihre Zellengenossin flößte ihr wenig Lust zu einer Unterhaltung ein. Sie war ein offenbar tief gesunkenes Individuum, zerlumpt und verwahrlost, auch schien sie eine Trinkerin zu sein, die sich auf ein vernünftiges Plaudern kaum verstand. Nachdem sie noch eine Weile gepoltert hatte, bestieg sie die Pritsche und warf sich der Länge nach neben Therese hin. Es sah so aus, als wollte sie ihren Rausch ausschlafen.

Eine Viertelstunde ungefähr herrschte Stille im Arrest. Dann setzte sich das Weib aber auf und begann auf das Mädchen einzureden:

»Weshalb bist denn du hier?«

»Ich weiß nicht«, klang es kurz und abweisend zurück.

»Du weißt es nicht? … Hm, du wirst es schon wissen, willst es mir aber nicht sagen, was? … Na, macht auch nichts … Der eine stiehlt, der andere begeht etwas anderes …«

»Ich hab' gar nichts gestohlen«, versetzte das Mädchen unwirsch.

»Und glaubst du, daß ich etwas getan hab'? … Das heißt, ich habe schon verschiedenes begangen, aber das ahnen ja diese Schafsköpfe da oben nicht und so wird es wohl auch bei dir der Fall sein … Sie werfen einen einfach in den Kerker und glauben dann, wir werden ihnen alles auf die Nase binden! Wenn sie auf das spekulieren, werden sie sich bei mir schneiden …«

Therese hatte bei den letzten Sätzen aufgehorcht, enthielt sich jedoch einer Äußerung, weshalb die andere wie im Selbstgespräch fortfuhr:

»Manchmal hat man halt Pech … Und so schön wär's diesmal geworden … alles war so schön eingefädelt, muß einen so ein Sakramenter plötzlich abfangen! Der Teufel hole diese ganze Bande! Aber, sie mögen sich nur Zeit lassen, mein Loisl ist ja frei und weiß, daß ich in der Tinte sitze … es wird ihm schon 'was einfallen, daß ich aus diesem scheußlichen Loch da herauskomme! Aber, dann sollen sie sich freuen! Ich will's ihnen hundertfach heimzahlen … Und der Loisl und seine Freunde – sie werden 's dem vermaledeiten Justizverwalter mit Zinsen und Zinseszinsen vergelten …«

Nun war die Wasenmeisterstochter doch ein bißchen neugierig geworden.

»Wer ist denn dein Loisl?« fragte sie ohne besonderen Nachdruck.

»Der Loisl? … der Loisl? …« Sie fixierte das Mädchen einen Augenblick, als wollte sie dessen geheimste Gedanken erraten, dann fügte sie hinzu: »Hast du schon einmal etwas vom ›König der Räuber‹ gehört?«

Jetzt war es an Therese Heinberger, ihrer Genossin scharf in die Augen zu blicken. Mit einem leisen Anflug von Spott erwiderte sie:

Das Wort hab' ich freilich gehört, aber wer soll es denn eigentlich sein?«

»Wer? … Da fragst noch? … Na, mein Loisl ist's. Es gibt in der jetzigen Zeit keinen größeren Räuberhauptmann als ihn. Der versteht sein Geschäft, meine Liebe! Dem folgen sie wie die Schulbuben dem Lehrer! … Aber, ich weiß nicht, einer von den Halunken muß jetzt doch den Verräter gespielt haben, denn wir wurden plötzlich überfallen. Na, es hat ihnen nichts geholfen, alle sind sie entkommen … bis auf mich … na ja, ein Weibsbild kann man natürlich leicht überwältigen … aber es schadet nichts … die Hauptsache ist, daß sich der Loisl gerettet hat, der bringt mir schon wieder die Freiheit, schneller als es der Herr von Schopf ahnen wird …«

Das Mädchen hatte nachdenklich zugehört. Als das Weib geendet hatte, schmunzelte die »Resel« ganz unmerklich, als halte sie nicht viel von den Behauptungen, und legte sich langsam wieder auf die Pritsche zurück.

Die andere schien das zu ärgern.

»Du glaubst, daß ich aufschneide, was?« brummte sie. »Na, paß nur auf, ob ich recht habe oder nicht.«

»Ich wünsch' dir 's vom Herzen!« klang es überlegen zurück, hierauf tat Therese so, als ob sie schlafen wollte. Sichtlich beleidigt, drehte ihr das Weib den Rücken und es wurde abermals ruhig im Arrest.

So strichen einige Stunden hin, bis es ungefähr Mitternacht war. Da war es der »Resel«, als hörte sie leise Pfiffe. Sie begann zu lauschen, doch hielt sie das Ganze bald nur für einen Traum und schlief wieder ein. Allein nach einiger Zeit wurde sie neuerlich munter. Nun hörte sie deutlich wispeln. Sie rieb sich die Augen und versuchte umherzublicken. Bald hatte sie die Wahrnehmung gemacht, daß der Platz neben ihr leer geworden war. Dafür glaubte sie jedoch die Umrisse ihrer Zellengenossin am Fenstergitter zu erkennen.

Natürlich! Von dort schien ja auch das Flüstern zu kommen. Sie strengte sich an, ein Wort zu verstehen. Die Entfernung war aber zu groß. Oder hatte sie sich noch immer nicht vollständig ermuntert? Sie setzte sich auf und horchte weiter. Jetzt unterschied sie genau eine Weiber- von einer Männerstimme. Ihre Zellengenossin sprach also mit jemandem, der offenbar durch jene Pfiffe die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte. Sollte der Loisl also doch so rasch gekommen sein, um seine Gefährtin zu befreien? … Und sie selbst …? Wer nahm sich ihrer an? … Der Neid erfaßte sie und die Sehnsucht, ins Freie zu gelangen … Allmählich fing sie die beiden zu verstehen an, sei es, weil man glaubte, sie schlafe schon und man brauche sich keinen Zwang anzutun, oder infolge des Umstandes, daß das Paar im Eifer der Rede überhaupt lauter sprach.

»Mit dem Polizeidiener werde ich schon fertig,« sagte gerade der Mann, »es handelt sich nur darum, wohin wir gehen!«

»Das ist alles eins,« antwortete das Weib, »du glaubst doch nicht, daß uns diese Eseln ein zweitesmal kriegen?!«

»Oho,« widersprach der Loisl, nur er konnte es sein, »ich werde wegen der Drosendorfer Gerichtsbande doch meinen Plan nicht aufgeben? Eher mache ich ein paar kalt.«

»Den Raubzug werden wir natürlich nicht fallen lassen, aber das wird sich alles finden. Erst muß ich draußen sein. Du hast leicht reden, schau' dir nur einmal das Loch hier näher an …«, antwortete die Vagantin.

»Darüber mach' dir keine Sorgen. Ich habe meine Leute ganz in der Nähe. Wenn du willst, hol' ich dich noch heute heraus,« sagte »Loisl«.

»Ob ich will! Aber jetzt kommst du doch nicht mehr ins Haus herein. Durchs Fenster geht's einmal nicht.«

»Warum nicht? Das Gitter brechen wir heraus …«

»Nein, nein, so etwas macht Lärm. Ich werde dann vielleicht deinetwegen anderswohin geschickt, wo man nichts mehr machen kann. Es bleibt schon bei dem, was wir zuerst besprochen haben; du schleichst dich morgen ein und wartest, bis der Polizeidiener seinen Rundgang gemacht hat, dann sperrst du auf und, bis man draufkommt, sind wir längst in Sicherheit … Na, die dort (hier deutete sie auf Therese) wird freilich nichts zu lachen haben. Die wird der Herr von Schopf für unsere Mitwisserin halten und fein malträtieren, damit sie etwas ausplaudert …«

»Wer ist denn die?«

»Ich kenn' sie nicht. Mir scheint, sie bildet sich 'was auf sich ein … Na, uns geht sie ja nichts an. Aber, Loisl, sei um Gottes willen vorsichtig! Der Justizverwalter hat mir heute gesagt, daß überall Militär ist.«

»Überall ist keines, ich weiß schon, wo sie herumstreifen …« – »Du, auf das kann man sich bei der heutigen Zeit nicht verlassen. Schau', es wär' 'was Schreckliches, wenn ich da herauskäm' und wir bald darauf alle beide gefangen werden möchten.«

Noch bevor der Mann antworten konnte, mengte sich eine zweite Frauenstimme ins Gespräch. Sie gehörte der Resel, die miteinmal einen Entschluß gefaßt und sich den beiden genähert hatte.

»Leutl,« begann sie, »ich hab' alles gehört, aber ihr brauchet euch nicht zu fürchten … Mein Geliebter ist gar ein Großer … es ist der Grasel. Nehmt mich mit und ich bringe euch in Sicherheit! Außerdem werd' ich ihm sagen, daß ihr gut zu mir waret und er wird euch bestimmt bei eurer Sache helfen. Wenn er etwas in die Hand nimmt, dann gelingt's auch, und wenn das ganze österreichische Militär gegen ihn aufgeboten wird.«

Es trat Stille ein.

Das Paar maß, verblüfft über deren unerwartetes Dazwischentreten, die Wasenmeisterstochter, als wollten sie durch einen Blick feststellen, ob sie ihr vertrauen könnten.

»Wer bist du denn eigentlich?« erkundigte sich Loisl ziemlich kühl. »Ich möchte dir nur raten, hübsch vorsichtig zu sein. Wenn du vielleicht vorhast, mich in ein Netz zu locken, wirst du's bereuen. Ich bin nicht allein und, wenn mich der eine nicht rächt, so tut's bestimmt der andere.

»Ich bin die Heinberger-Therese vom Autendorfer Schinder Fraget einmal, von mir aus auch den Herrn von Schopf, ob ich dem Grasel Seine bin oder nicht. Nehmt mich nur mit, ihr werdet's nicht bereuen.«

Das Weib wechselte einige unverständliche Worte mit dem Loisl, worauf dieser sagte:

»Also gut, ich mach' dich frei, aber du bringst uns in Sicherheit und auch mit dem Grasel zusammen? … Mit dem wirklichen Grasel?« setzte er noch mit scharfer Betonung hinzu.

»Das verspreche ich dir, so wahr ich hier sitze!« beteuerte die Geliebte des gefürchteten Räuberhauptmannes.

Loisl überlegte einen Augenblick, dann rief er aus: »Und damit du siehst, daß man sich auf mich verlassen kann, will ich euch heute noch befreien!«

»Nein, Loisl, das tust du nicht!« unterbrach ihn das Weib erschrocken. »So etwas muß sorgfältig vorbereitet sein. Ich will nicht, daß du auch verhaftet wirst, denn dann gibt's für uns auch nichts mehr …«

»Ich komm' bestimmt ins Haus, verlaß dich darauf!« widersprach der Mann.

»Ja, aber hinaus nicht mehr.«

»Ich werd' doch mit dem alten Büttel fertig werden!«

»Wer weiß? Und dann mag ich nicht, daß unnötig Blut fließt!«

Loisl machte eine wegwerfende Handbewegung.

»Recht hat er,« unterstützte ihn Resel, »was liegt denn schon daran, ob einer mehr oder weniger von diesem Geschmeiße auf der Erde ist! Haben sie denn mit uns ein Erbarmen?«

Ihre Augen glühten dabei voll teuflischen Hasses.

»Und ich leid's nicht!« ereiferte sich das Weib. »Ich kenn' den Loisl, er rennt mit dem Schädel durch die Wand, ich trau' aber dem schlauen Fuchs von einem Verwalter nicht. Ich möchte wetten, daß er sich vorgesehen hat, wenn er so schwere Insassen im Arrest hat. Lieber halte ich's noch einige Tage hier aus, bis alles gut eingefädelt ist, dann soll's meinetwegen losgehen. Ich werde mich, wenn es nottut, schon auch wehren, aber ins Blaue hinein spiele ich nicht mit meinem Schicksal!«

Loisl zuckte die Achseln.

»Mit euch Weibern ist wirklich nichts zu machen«, knurrte er. »Wenn du jetzt schon so ungeschickt herumredest, bist du imstande, mir noch alles zu verderben. Ich werde also die Geschichte vorbereiten und meine Burschen sammeln. Vielleicht komme ich morgen, vielleicht übermorgen – ihr müßt euch eben gedulden. Ich hab' halt gemeint, daß ich's allein auch richte.«

»Und es ginge auch ganz gut zu dritt«, bestätigte die Resel. »Wenn wir frei sind, gehen wir gleich zur Mutter nach Autendorf, nehmen uns in der Nacht ein Wagerl und fahren nach Horn …«

»Zu was denn nach Horn?« fragte Loisl.

»Zum dortigen Schinder.«

Leise fügte sie noch hinzu:

»Bei ihm hält sich der Hansjörgel jetzt verborgen.«

Das dreiblättrige Kleeblatt wechselte einen verständnisvollen Blick.

»Und nun schau', daß du von hier fortkommst,« rief jetzt das Weib, »sonst wird dich am Ende jemand gewahr! Wir erwarten dich je früher desto lieber, aber auf Numero Sicher wollen wir gehen!«

Der Mann gehorchte. Mit einem kurzen Gruße empfahl er sich und war im Nu den Blicken der beiden Frauen entschwunden, die sich im Vertrauen auf die baldige Freiheit beruhigt schlafen legten.

Loisl begab sich aber nur bis zum Eingang des Gerichtsgebäudes, wo er dreimal anläutete. Dies war das zwischen ihm und Herrn Schopf verabredete Zeichen. Bald öffnete sich das Tor und der Justizverwalter ließ den Detektive David Mayer aus Brünn in den Flur.

Freudestrahlend erzählte der letztere, wie sich alles nach Wunsch entwickle.

»Die Heinbergerin ist mit uns im Bunde,« begann er, »und zwar ohne daß sie eine Ahnung davon hat. Und wissen Sie, wo er sich gegenwärtig aufhält?«

»Nun?«

»In Horn, beim Wasenmeister.«

»Hab' ich mir's doch gedacht. Dieser alte Lump da drüben! Na, ich werde es ihm aber einbrocken! Neugierig wäre ich, was die Resel dazu sagen würde, wenn ich ihr ins Gesicht erklären tät', daß der Grasel in Horn versteckt ist.«

»Unterstehen Sie sich, Herr Justiziär!« unterbrach ihn der Detektive erschrocken. »Da möchte sie ja doch sofort Lunte riechen!«

»Aber, es fällt mir doch gar nicht ein, so etwas zu machen. Ich mein' nur so beispielmäßig. Ich hätte ein höllisches Vergnügen daran, denn eine Post könnt' sie ihm ja doch nicht mehr schicken!«

»Oh, das kann man nicht wissen. Das sind Verbrecher, die es faustdick hinter den Ohren haben und sich in jeder Lage zurechtfinden. Aber ich denke halt so: wer weiß, ob sie mich nicht angelogen hat. Sie hat mich schließlich zum erstenmal gesehen. Mit der Benkhart konnte ich mich noch nicht unbelauscht verständigen. Aber, ich muß schon sagen, auf dieses alte Laster baue ich felsenfest, sie wird das Mädel schon einspinnen …«

»Besonders, wenn sie eine Prämie spürt«, lachte der Justizverwalter vergnügt.

»Von dem Geld kann sie sich ein paar Gläser Branntwein kaufen.«

»Halt ja.«

»Aber, wissen Sie, Herr Justiziär, ich möcht' Sie bitten, daß Sie die zwei Weiber bis übermorgen in Ruhe lassen, ich meine, daß Sie sie gar nicht mehr vorführen lassen!«

»Übermorgen wollen Sie's machen?«

»Ja, übermorgen. Es schaut natürlicher aus. Ich habe ihnen nämlich gesagt, daß ich den Befreiungsplan gründlich vorbereiten wolle. Na, und wenn die beiden bis dahin ohne Abwechslung brummen, wird die Resel mich um so sehnsüchtiger erwarten!«

»Ich bin ganz einverstanden,« versetzte Herr Schopf, »mir liegt ohnedies eine solche Komödie nicht. Ich wüßte gar nicht, was ich mit dem Frauenzimmer sprechen sollt', denn verstellen kann ich mich schwer.«

»Um so besser. Also übermorgen. Abgemacht?«

»Abgemacht!«

»Und morgen werd' ich noch mit dem Polizeidiener ein bißchen Schule halten, daß er mir nichts verdirbt.«

»Schön. Er ist Feuer und Flamme für den Plan, denn auf den Grasel und sein Mädel hat er einen furchtbaren Zorn.«

Die Männer schüttelten einander die Hand, worauf sie langsam die Treppe emporschritten und jeder in sein Zimmer verschwand.

Der nächste Tag schlich für die Resel sehr langsam dahin. Sie hatte sich schon auf ein Verhör gefreut, in welchem sie den Justizverwalter noch mehr verhöhnen wollte als bisher, der Polizist erschien jedoch bloß einmal mit dem Mittagessen, Brot und Wasser, und ließ sich hierauf nicht mehr blicken.

Die Benkhart verzichtete, wie sie erklärte, gern auf Zusammenkünfte mit Herrn Schopf und malte lieber in satten Farben aus, was die beiden, der »Hansjörgel« und ihr Loisl, nach gelungenem Handstreiche alles »tentieren« würden.

So kam endlich die zweitnächste Nacht heran.

»Heute wird er kommen!« prophezeite das Weib.

»Heute?« fragte das Mädchen aufgeregt. »Hat er dir denn eine Post geschickt?«

»Das nicht, aber ich habe das so in den Gliedern. Ich spüre jedes Wetter in meinen Hühneraugen und jedes große Ereignis im linken Schienbein. Heute zwickt es mich ganz gewaltig. Pass' auf, heut' kommt er.«

Die Resel schaute sie mit einer Miene an, als wollte sie sagen: »Hoffentlich täuscht dich dein Schienbein nicht!«

Sie ging in dem feuchten Lokal unruhig hin und her und legte sich erst nieder, als sie von der Benkhart energisch dazu aufgefordert worden war.

»Wenn du einen solchen Lärm machst, werden wir ihn nicht hören«, warnte sie nämlich das Mädchen. »Leg' dich her und lausche wie ich.«

Eine Stunde mochten sie so in atemloser Stille dagelegen haben, als plötzlich ein furchtbarer Lärm vor der Arresttür entstand. Man hörte eine Männerstimme rufen:

»Holla, was gibt's da?! He, stehen bleiben oder ich schieße! Wer seid Ihr?!«

Statt einer Antwort erklangen verschiedenartige Geräusche, erst ganz dumpfe, dann helle, als wenn mit Metallgegenständen zugeschlagen würde.

»Das sind sie!« riefen die beiden Frauenzimmer unisono aus, sprangen blitzartig von der Pritsche auf und eilten zur Tür. Resel hatte vorher eine Latte abgerissen und schickte sich an, dieselbe als Waffe zu benützen.

Draußen war die undeutlich gewordene Wechselrede verstummt, aber statt ihrer drang ein immer matter werdendes Röcheln und Stöhnen in die Zelle.

»Ist mir nicht recht!« ließ sich das Weib vernehmen.

»Gut so! Nur fest!« stieß die Resel haßerfüllt aus, wobei alle beide an den Polizeidiener dachten, der mit dem Loisl in ein Handgemenge geraten sein mußte.

Jetzt noch ein metallener Klang, als hätte eine Säbelspitze auf etwas Hartes, die Mauer oder eine andere Waffe geschlagen, dann ein Fall und – Ruhe.

Zwei Sekunden später wurde ein Schlüssel hastig ins Schloß gesteckt und umgedreht.

Die Tür ging auf, eine brennende Laterne wurde sichtbar und nun konnten die Frauen in dem flackernden Lichte die Gestalt Loisls erkennen. Loisl war natürlich der Detektive Mayer.

»Jetzt nur schnell!« keuchte er. »Bald wär's fehlgegangen … so viel Zähigkeit hätt' ich dem Kerl gar nicht zugetraut!«

Die Gefangenen ließen sich die Aufforderung nicht zweimal sagen. Pfeilschnell flogen sie an dem Manne vorbei, als sie aber den Arrest verlassen hatten, zögerten sie doch unwillkürlich einen Moment. Sie fürchteten wohl, über einen menschlichen Körper zu stolpern. Dazu hatten sie indessen keinen Grund, denn der Polizeidiener war mit seinen zwei blechernen Kochdeckeln längst auf die Treppe geeilt, wo er sich rasch verbarg, um die »Flucht« der drei Personen mit fröhlichem Behagen zu beobachten.

Loisl trieb die Frauen weiter und schob sie flugs durch das halboffene Tor ins Freie.

Dort angelangt, fingen sie, sich immer an die Wände der Häuser drückend, zu laufen an, bis sie endlich aus dem Weichbilde von Drosendorf verschwunden waren. Loisl-Mayer riet auch jetzt noch zur Eile und Vorsicht an, die Heinberger-Therese fand dies aber durchaus nicht für nötig.

»Hier kenne ich mich gut aus«, sagte sie mit einem bezeichnenden Augenzwinkern. »Lasset mich nur führen. Meine Wegabschneider kennt die hohe Gerechtigkeit von Drosendorf nicht.«

Den beiden anderen war das ganz recht, denn sie wußten ja haargenau, daß ihnen kein Unheil drohe; ihre Angst war bloß gespielt gewesen.

Bald schlug die Resel einen Waldweg ein, der bei der herrschenden Finsternis nicht einmal ungefährlich war. Sie sprach wenig, desto mehr wollte der Detektive Mayer jedoch aus ihr herausbekommen.

Er erkundigte sich angelegentlichst, was denn der Hansjörgel in der letzten Zeit alles getrieben habe, worauf er freilich nur die kurze Antwort erhielt: »Er war nicht faul.«

Doch der Pseudo-Loisl ließ, wie er es beruflich gewöhnt war, nicht locker, nur versuchte er, das Mädchen auf andere Weise, indem er nämlich dessen Liebesstolz zu treffen bemüht war, gesprächig zu machen.

»Jetzt sag' mir aber einmal,« hob er nach einer Weile unvermittelt an, »warum dein Schatz seinen guten Namen so oft beschmutzt?«

Resel warf den Kopf herausfordernd zu ihm herum.

»Wieso?« herrschte sie ihn an.

»Na, ich meine, warum er arme Teufel und alte Weiber ganz überflüssigerweise malträtiert? Das haben die anderen großen Räuber nie getan. Die sind immer nur auf die Reichen losgegangen.«

Das Mädchen lachte verächtlich auf.

»Und du glaubst, daß der Hansjörgel Leuten etwas wegnimmt, was sie nicht haben?«

»Das sage ich nicht. Ich wundere mich aber, daß er diese Menschen mißhandelt. Tut er das aus Zorn, weil sie nichts besitzen und er ihnen nichts abknöpfen kann?«

Die Resel machte eine verächtliche Handbewegung und schritt weiter. Es stand ihr augenscheinlich nicht dafür, auf einen solchen Unsinn zu antworten. Schließlich gab es ihr indessen dennoch keine Ruhe.

»Wer hat dir denn diesen Bären aufgebunden?« fragte sie den vermeintlichen Loisl.«

»Bären? Das ist gar kein Bär! Ich weiß es ganz bestimmt, daß der Grasel erst neulich im Mährischen drin ein krankes altes Bauernweib arg verletzt und gequält hat. Er hat ihr spitzige Nägel in den Leib getrieben.«

Da lachte die Wasenmeisterstochter auf, daß es nur so durch den Wald gellte und der Detektive scheinheilig ausrief:

»Bist du nicht still? … Wie leicht kann uns wer hören!« Allein unbekümmert um die Mahnung, rief das Mädchen:

»Ah, darauf spielst du an? Oh, die Geschichte kenne ich. Die hat mir der Hansjörgel erzählt und dabei hielt er sich den Bauch vor Lachen. Das war so: er traf die Alte am Abend beim Schwämmesuchen. Voll Mitleid fragt er sie, warum sie sich so abplage, ob sie denn die Schwämme so notwendig brauche und ob sie keine Kinder oder Enkel habe, die ihr diese Arbeit abnehmen würden?

Da fängt das Weib zu schimpfen an: ›Ja, kann man bei den jetzigen Zeiten junge Mädeln allein in den Wald schicken? Habet Ihr denn noch nichts von dem Teufelskerl, dem Graselbuben, gehört? Der ist doch hinter jedem Frauenzimmer her und macht sie unglücklich!‹ ›Gar so schlimm wird's doch nicht sein,‹ meint der Hansjörgel, ›soviel ich weiß, haben ihn die Frauenzimmer sogar recht gern!‹

›Gern? Ja, vielleicht solche, wie er einer ist! Andere nicht! Die anderen fürchten ihn wie den Gottseibeiuns und wer ein gläubiger, rechtschaffener Mensch ist, betet nur alle Tage zu seinem Herrgott, daß sie ihn recht bald erwischen und aufhängen. Ich, wenn ich nicht auf dem Totenbette liege, schwöre, daß ich mit meinen 78 Jahren hingeh', wenn er endlich unschädlich gemacht ist …!‹ So ist es weitergegangen, bis dem Hansjörgel die Geduld verlassen hat. ›Wisset, Mutterl,‹ hat er angefangen, ›ich kenn' ein unfehlbares Mittel, wie man den Grasel kriegt, mir hat's eine sehr gescheite Wahrsagerin verraten.‹ Die Alte ist darauf sehr neugierig geworden und hat ihn gefragt, warum er denn den Räuber dann nicht fange.

›Das ist nämlich so,‹ lacht der Hansjörgel, ›ein Mannsbild kann das nicht machen. Da muß ein sehr frommes Weib mithelfen.‹

›Das bin ich gewiß‹, versichert sie. ›Ihr seid wirklich fromm?‹ meint der Hansjörgel. ›Na, fraget nur bei meinem Herrn Pfarrer nach!‹ beteuert die Alte. ›Ich will Euch glauben,‹ sagt er, ›also passet einmal auf. Dazu sind fünfzig Schusterzwecken notwendig.‹

›Wo soll ich denn Schusterzwecken hernehmen?‹

›Na, so holt mir sie gleich da vom Dorfschuster. Ich werde Euch da erwarten. Da ist Geld dafür, aber Ihr müßt Euch tummeln, denn ich hab' nicht viel Zeit.‹ Damit drückt er ihr ein paar Kupferstückeln in die Hand und sie macht sich wirklich zum Schuster auf. Nach ein paar Minuten bringt sie die Zwecken und hält sie dem Hansjörgel hin. Der sagt: ›Ja, das sind schon die richtigen!‹

Dann geht er zu einem abgesägten Baumstamm, streut die Schusterzwecken darauf und ruft der Alten zu: ›Jetzt will ich Euch einmal den Grasel zeigen! Machet nur recht weit die Augen auf und schauet mich an. Ich bin der Grasel!‹ Dem Weibe verschlägt es natürlich sofort die Rede, jetzt wollte der Meinige aber nicht mehr verzeihen. ›Sehet,‹ meint er, ›Ihr habet über mich geschimpft, ohne mich je gesprochen zu haben. Ihr wollet mich baumeln sehen und ich möcht' wieder, daß Ihr einen recht bequemen Sitz dazu habet!‹ Und ehe die Alte noch ja oder nein sagen kann, hebt er sie auf und setzt sie mit dem nackten Körper auf die spitzigen Schusterzwecken. ›Zur Strafe bleibt Ihr jetzt so lange da sitzen, bis ich verschwunden bin, und das nächstemal seid vorsichtiger und haltet Euer Lästermaul …!‹

So war die Geschichte. Ein Spaß war es, und ich gönn' ihn der Alten von Herzen. Was hatte sie über den Hansjörgel so loszuziehen, ohne ihn zu kennen?«

»Ich hätte halt doch Mitleid gehabt,« meinte Loisl Mayer, »schließlich wäre der Schrecken auch genug Strafe gewesen.«

»Da sieht man,« ereiferte sich die Resel, »daß du kein richtiger Räuberhauptmann bist. Eine Disziplin muß sein. Wer kein Herz im Leib hat und keinen Mann vorstellt, soll Landkrämer werden oder Justizverwalter in Drosendorf!«

Die Benkhart mußte hier ebenso auflachen wie David Mayer aus Brünn.

Unentwegt fuhr die plötzlich redselig gewordene Schinderstochter fort: »Wie sich der Hansjörgel sonst gegen arme Menschen benimmt, werde ich auch gleich erzählen. Es war auch erst kürzlich, da trifft er eine Kleinhäuslerin im Wald, fragt sie über ihre Verhältnisse aus und sagt dann: ›Ihr dauert mich, Weibsbild, ich will Euch helfen. Ich bin der Grasel … na, erschreckt nur nicht, einem armen Teufel tue ich nie etwas. Ich möchte Euch einmal ein gutes warmes Essen verschaffen und selbst dabei sein. Da habet Ihr zweihundert Gulden. Bestellt beim Wirt ein Festessen, zündet recht viele Kerzen an, ladet das ganze Dorf ein und erwartet mich dann. Ihr könnet ruhig sagen, daß ich kommen werde, ich fürchte mich nicht. Aber, wenn Ihr das Geld anders verwendet, so werde ich Euch bestrafen.‹ Sprach es und entfernte sich. Die Kleinhäuslerin ist zitternd dagestanden und war der Meinung, daß sie geträumt habe. Endlich war sie aber doch wieder so weit, daß sie ins Dorf gehen konnte, und dort hat sie natürlich gleich alles erzählt. Der Bürgermeister hat nur so die Augen aufgerissen. ›So eine Frechheit,‹ schreit er, ›jetzt sagt sich der Hallodri gar noch an, wie ein Fürst oder König!‹ Das Nächste war natürlich, daß er Alarm geschlagen und die umliegenden Dörfer verständigt hat und daß von weither Polizisten und Soldaten gekommen sind. Diesmal wollte man den Hansjörgel bestimmt fangen. Die Festtafel ist reich hergerichtet worden, der feinste Wein mußte aus dem Keller, die Kerzen haben gebrannt und die Kleinhäuslerin ist bebend am Tische gesessen und hat zum erstenmal in ihrem Leben einen guten Braten gegessen, wenn sie dabei auch innerlich nicht ganz zufrieden war. Jeden Augenblick, hat sie gedacht, muß ja der gefürchtete Grasel kommen. Und die Organe der Gerechtigkeit haben auch voll Angst gelauert und dafür um so lebhafter dem Wein zugesprochen, um sich Mut zu machen. So ist die Tafel vorübergegangen, aber wer nicht erschienen ist, war der Grasel. Vielen war das übrigens sogar lieber, denn man wußte ja doch nicht, was der gemacht hätte, wenn man ihm entgegengetreten wäre. Ganz betrunken ist alles schließlich heimgewackelt. Aber am nächsten Morgen! War das eine Überraschung! Da kommen die Beamten aufs Steueramt und wollen zu arbeiten anfangen, aber was sehen sie? Das ganze Steueramt ist ausgeraubt. Der Hansjörgel war also wirklich mit seiner Bande im Ort gewesen, aber nicht dort, wo die Einwohner sämtlich bei Fraß und Trunk gesessen sind. Für die zweihundert Gulden, die er der armen Kleinhäuslerin geopfert hatte, die dadurch einmal zu einer schönen Erinnerung gekommen war, hatte er sich die ganze Meute vom Hals geschafft. Kein Mensch hat ihn bei seinem Einbrüche gestört … Nun, was sagst du jetzt?«

»Das war etwas,« bestätigte Mayer, »so etwas lasse ich mir gern gefallen. Wer dem Staat etwas wegnimmt, hat ganz recht. Alle Achtung. Ich habe übrigens schon etwas davon gehört. Mir scheint, es hat sich in Zlabings zugetragen?«

»Ob in Zlabings, weiß ich nicht, im Mährischen war es irgendwo.«

Mit solchen Reden erreichten sie die Wasenmeisterei in Autendorf. Sie lag am Ende des Ortes, wie dies überall der Fall war. Ein bissiger Köter sprang mit wütendem Gebell den Ankömmlingen entgegen, aber die Resel beschwichtigte ihn schnell. Schweifwedelnd begleitete er das Mädchen bis an ein sehr schmutziges Fenster, an dessen Scheibe es jetzt anklopfte. Auf die unwirsche Frage, wer draußen stehe, antwortete Therese: »Ich bin's, die Resel!« worauf bald aufgeschlossen wurde.

Ihre Begleiter wurden von der Wasenmeisterin, die sich allein im Hause befand, da ihr Gatte in anderen Ortschaften Äser einzusammeln hatte, mit scheelen, mißtrauischen Blicken gemessen. Allein die Freundschaft war bald hergestellt.

Wenn die Resel jemanden einführte, so konnte man sich auf sie und den Gast verlassen. Mayer gab sich natürlich auch als Räuber aus und versprach, sich der Bande Grasels anschließen zu wollen; er fand im Laufe der Gespräche bald bestätigt, daß Grasel in Horn verborgen sei, weshalb er auch drängte, bald dahin zu gelangen. Dies schien vorerst auf Schwierigkeiten zu stoßen, denn das Fuhrwerk war, wie erwähnt, auswärts in Verwendung, einem Fremden wollte sich Therese Heinberger mit ihren beiden Schutzbefohlenen jedoch nicht anvertrauen. Dem Detektive war es begreiflicherweise gar nicht so darum zu tun, mit dem Autendorfer »Schinderwagel« zu fahren. Er hatte ja längst einen in die Sache eingeweihten Kutscher gemietet, der bloß auf einen Wink wartete, um zu erscheinen.

Er erzählte daher eine ausführliche Geschichte, in welcher ein Fuhrwerksbesitzer als Haupthehler eine gewichtige Rolle spielte, und verstand es, alle Bedenken der Wasenmeisterin und ihrer Tochter zu zerstreuen. Die Benkhart leistete dabei als redegewandte alte Verbrecherin treffliche Hilfsdienste.

Man kam auf diese Weise noch in derselben Nacht überein, am kommenden Abend nach Horn abzufahren. Mayer erbot sich dabei in »kühner Art«, die Verständigung des Kutschers zu übernehmen. Um nur recht sicher zu gehen, ließ er sich von der Resel durch einen falschen Bart und entsprechende Verkleidung unkenntlich machen, begab sich morgens wieder nach Drosendorf, wo er den Wagen, nachdem er den Justizverwalter in alles bisher Geschehene eingeweiht hatte, nach Autendorf stellig machte.

Der Leiterwagen fuhr zur festgesetzten Stunde, hoch mit Heu beladen, vor, worauf die Resel und die beiden Lockspitzel hineinkrochen und die Reise antraten.

Nach einigen Stunden langten sie, von der Polizei völlig unbehelligt, an ihrem Bestimmungsorte, bei der Horner Wasenmeisterei, an. Hier mußte wohl Therese Heinberger den Einlaß vorbereiten, denn der Schinder von Horn war ein siebenschlauer, vorsichtiger Mann, der genau wußte, was auf dem Spiele stand, wenn er zu leichtgläubig war. Auf einen verabredeten Pfiff schlüpften David Mayer und die Benkhart aus ihrem Verstecke heraus und begaben sich, von einem Knechte geleitet, in das Innere des Hauses. Hier sollte ihrer eine unangenehme Überraschung harren. Grasel war bis vor zwei Tagen tatsächlich an diesem Orte gewesen, hatte sich dann aber schleunigst aus dem Staube gemacht, da er von befreundeter Seite darüber informiert worden war, daß eine militärische Razzia nach ihm angeordnet sei. Zwar wußte man nicht, ob sie gerade die Horner Wasenmeisterei im Auge habe, doch konnten die Soldaten leicht herkommen, und das wollte der Räuberhauptmann und sein Anhang nicht riskieren.

Diese Wendung war der Resel vielleicht am unangenehmsten, denn sie setzte großen Stolz darein, über alle Unternehmungen ihres Geliebten bestens unterrichtet zu sein, und nun sah es beinahe so aus, als hätte sie sich bloß wichtig gemacht. Detektive Mayer hätte natürlich die Rückkunft Grasels ganz ruhig hier abwarten können, allein er lief ja Gefahr, sich beim Eintreffen des Militärs legitimieren zu müssen, was seinen fein eingefädelten Plan zunichte gemacht haben würde.

Was tun? Therese Heinberger bestand auf sofortiger Abreise.

Auch sie durfte in der Horner Wasenmeisterei nicht aufgegriffen werden, nicht nur, weil sie ja aus dem Drosendorfer Gefängnisse entwichen war, sondern auch, weil man sie hinlänglich als eine der Freundinnen des Räuberhauptmannes kannte.

Da verfiel David Mayer auf einen Ausweg. Er schloß, wie es in den erhaltenen Akten heißt, mit dem Wasenmeister von Horn folgende »Konvention«: Er werde mit seiner »Geliebten« (der Benkhart) seinen Schlupfwinkel in Klobouk bei Brünn aufsuchen und hier eine Verständigung seitens des Grasel abwarten. Dann werde es gemeinsam gegen eine Fabrik in Lettowitz gehen, wo ihnen ein beabsichtigter Einbruch eine Riesenbeute eintragen werde.

Der Vorschlag wurde mit Begeisterung angenommen. Therese Heinberger machte sich, wie sie war, zu Fuß wieder auf den Heimweg, während das falsche Liebespaar mit dem Heuwagen nach Klobouk abreiste. Dort hatte sich Mayer eine Höhle ausgesucht, in deren Nähe eine Kohlenbrennerhütte stand. Statt in der Höhle zu wohnen, hielt sich der Detektive in der Hütte verborgen und beobachtete. Als er fast schon an dem Gelingen zweifelte, denn es waren beinahe zehn Tage seither verstrichen, gewahrte er einen verwegen aussehenden Burschen, der sich der Höhle näherte. Mayer schlich geschickt aus der Hütte und pirschte sich ganz leise an den Verdächtigen heran.

»Heda,« rief er den Erschrockenen plötzlich von rückwärts an, »du kommst von ihm, nicht wahr?«

»Von wem?« brummte der Bursche mißtrauisch.

»Na, von meinem Freunde in Horn.«

Der Fremde wollte noch immer nicht mit der Farbe heraus.

»Wer ist das? Ich kenne deine Freunde nicht.«

»Aber, mache keine Umstände! Dich schickt der Hansjörgel und ich bin ein guter Bekannter der Resel von Autendorf. Du sollst mir eine Nachricht bringen?«

Endlich wurde der Bursche gesprächiger und es stellte sich heraus, daß der »Niklo« in Horn eingetroffen sei und um ein Stelldichein bitte. Mayer wäre es lieber gewesen, wenn Grasel den Zusammenkunftsort genannt hätte, da indessen das Umgekehrte der Fall war, so ließ er dem Räuberhauptmann sagen, daß er ihn mit dem Heuwagen aus Horn abholen werde. Dann gehe es direkt nach Lettowitz. Den Tag oder, besser gesagt, die Nacht konnte er nicht bestimmen, denn er hatte sowohl die Benkhart als auch den Kutscher längst heimgeschickt. Zu dritt hätten sie ja in Klobouk ein viel zu großes Aufsehen gemacht.

Der Bote verabschiedete sich, worauf der Detektive ein andres Fuhrwerk mietete und auf dem kürzesten Wege nach Drosendorf zurückkehrte. Dort herrschte eitel Freude, denn nun durfte man annehmen, daß der Verbrecher sicher in die Falle gehen werde. Die Festnahme mußte jedoch genau vorbereitet werden. Wo und wie sollte man ihn unschädlich machen? Der Justiziär riet, eine große Truppe zusammenzustellen, damit man gegen alle Zwischenfälle gefeit sei. Der viel geschicktere Mayer sprach sich aber dagegen aus. Daß Grasel gut beraten sei, hatte er eben wieder erst gesehen. Wie hätte man nun bei der damaligen Schwerfälligkeit des behördlichen Apparates Militär oder auch nur Polizei in größeren Massen aufbieten können, ohne bemerkt zu werden?

»Nein, mein lieber Justizverwalter,« widersprach er daher, »so kann man die Geschichte nicht machen. Ich muß mich da wohl auf mich allein verlassen. Geht es, dann sind wir berühmte, reiche Leute, geht es nicht, muß es auch gut sein.«

Schopf lachte.

»Ja, wie wollen Sie denn allein den Grasel fangen? Sie sprechen so, als wären Sie ein Neuling. Ich brauche Ihnen doch nicht erst zu sagen, wie frech der »große Hansjörgel« und seine Getreuen sind! Sie sind eine tote Leiche, wenn Sie sich ohne Assistenz an ihn heranmachen.«

»Das tut nichts. Sie wissen, ich habe mir seine Festnahme zur Aufgabe meines Lebens gemacht und da lasse ich mir auch nichts dreinreden. Mir handelt es sich jetzt bloß darum, einen Ort auf der Strecke Horn – Lettowitz zu kennen, wo das Unternehmen am günstigsten auszuführen wäre.«

Der Justizverwalter zuckte die Achseln.

»Was soll ich Ihnen darauf antworten? Hier kommt es meiner Ansicht nach nur auf Kraftentfaltung an. Der Grasel ist, wenn es um sein Leben geht, in jedem Orte gleich stark.«

»Das meine ich nicht. Wenn ich mit ihm reise, darf er mir seine Bande nicht mitbringen. Im Gegenteil, ich will die Sache so spitzen, daß seine Leute bestimmt an einer andern Stelle weilen, wenn ich über ihn herfalle.«

»Und wie wollen Sie ihm das mundgerecht machen?«

»Wie? Sehr einfach. Ich stelle ihm vor Augen, daß wir doch beide Räuberhauptleute seien und unsere Mannschaften hätten. Es sei doch ausgeschlossen, daß ich meine Freunde jetzt ausschalte, wo es viel zu erbeuten gibt, um alles den Graselleuten zuzuschanzen. Gehe es aber an, mit einem solchen Aufgebote von verwegenen Kerlen nach Mähren zu ziehen? Da müßten wir ja Argwohn erregen. Nach meiner Ansicht sei die Geschichte nur so zu machen, daß wir unsere beiderseitigen Helfer allmählich in der Nähe von Lettowitz zusammenziehen, so daß wir sie im gegebenen Momente bloß herbeizurufen brauchen. Der Schlupfwinkel gebe es dort genug. Das wird und muß ihm einleuchten.«

Der Justiziär zog seine Stirn lächelnd in Falten und dachte eine Weile nach.

»Am Papier nimmt sich das ja sehr schön und gut aus,« versetzte er dann, »ob er Ihnen indessen darauf eingeht –? Wer mag das voraussagen?«

»Ich probiere es eben und meine Spürnase sagt mir, daß ich ihn kriege.«

»Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Glück zum guten Gelingen.«

»Das ist mir zu wenig«, unterbrach ihn Mayer. »Sie haben mir noch immer nicht den Ort genannt, wo man am besten seine Verhaftung durchführen könnte. Es muß doch Dörfer geben, wo brave Bauern wohnen, die im fraglichen Augenblicke wacker mithelfen.«

Schopf machte eine wegwerfende Handbewegung.

»Ehrliche Landleute gibt es hier genug, aber sie haben sämtlich eine heillose Angst vor dem Räuber. Ich rate Ihnen nur nochmals, Ihren Plan nicht auf eine einzige Karte zu setzen. Übrigens … lassen Sie mich noch ein wenig nachgrübeln … hm, Sie wollen durchaus einen bestimmten Ort von mir genannt wissen …«

»Ja, aber er muß natürlich auf dem direkten Wege liegen, und zwar ungefähr in der Mitte, damit ich, ohne verdächtig zu sein, eine Rast vorschlagen kann.«

Der Justiziär schaute den Detektive an und sann dabei nach. Er ließ die Dörfer an der Strecke zwischen Horn und Lettowitz im Geiste vorbeiziehen. Endlich sagte er:

»Vielleicht in Mörtersdorf, dort ist ein einziges Gasthaus, in dem sich zur jetzigen Zeit auch immer männliche Gäste befinden.«

»Mörtersdorf! Gut, bleiben wir also bei Mörtersdorf. Ich muß es mir jetzt nur so einrichten, daß wir zu einer für mich günstigen Zeit dort eintreffen.«

Und dabei blieb es auch. Die beiden Verschworenen nahmen voneinander Abschied. David Mayer verständigte seinen Kutscher, der bald darauf mit einem Wagen voll Stroh vorfuhr. So wurde die Reise nach Horn angetreten.

Als sie sich der Wasenmeisterei näherten, schlug dem Detektive das Herz freilich zum Zerspringen. Heute sollte er dem gefürchteten Banditen entgegentreten, um ihm ins Auge zu blicken. Hatte Grasel am Ende doch erfahren, wer der »Loisl« sei? Möglich wäre schließlich alles, dachte der Brünner Polizist. Das Verhängnis mochte es ja auch wollen, daß sich in der Gesellschaft des Räuberhauptmanns ein Verbrecher befinde, mit dem er schon einmal dienstlich in Brünn zu tun hatte. Dann wäre es, davon war er überzeugt, allerdings um ihn geschehen. Auch sonst raubte ihm die eigentümliche Situation, in der er sich befand, fast den Atem.

Bei seiner Ankunft trat zunächst der Wasenmeister auf die Straße.

Mit bebender Stimme fragte ihn Mayer: »Ist er da?«

Der andre nickte nur stumm mit dem Kopfe und winkte ihm, mitzukommen. In der Stube war kein Mensch. Der Schinder verließ dieselbe aber durch eine zweite Tür und strebte auf eine Art Scheuer zu, in der Tierhäute und stinkende Knochenreste hoch aufgehäuft lagen. Der Detektive folgte zaghaft. Sie traten nun hinter einen Stoß aufgeschichteten Brennholzes und standen dem Vielgesuchten gegenüber.

Grasel streckte dem Detektive in herzlichster Weise die Hand entgegen und sagte gemütlich:

»Du hast meine Resel befreit, ich dank' dir schön.«

»Ist gern geschehen«, stotterte Mayer.

»Aber, warum hast du denn die Deine nicht mitgebracht?« forschte der Räuber.

»Weiber nehme ich nicht gern mit, wenn ich etwas vorhabe.«

»Na, manchmal sind sie gut zu brauchen … aber hörst, Franzi,« wendete er sich an den Wasenmeister, »ich glaub', wir könnten ganz gut in die Stube gehen.«

»Ich denk' auch«, lautete die Antwort und die drei begaben sich in das Zimmer.

Dort begann sich Grasel sofort angelegentlichst über den Einbruch in Lettowitz – den Loisl (Mayer) durch die Autendorfer Resel in Vorschlag gebracht hatte, um Grasel in seine Falle zu locken – zu erkundigen. Mayer phantasierte ihm das Unmöglichste vor. Nach seiner Darstellung waren dort Millionenschätze untergebracht.

Dem Räuberhauptmann leuchteten dabei die Augen. Wiederholt klopfte er dem neuen Freunde derb auf die Schulter und versprach, sich zu revanchieren, wenn sich die Vorhersagen als richtig erweisen sollten. Bald saß Mayer mit Grasel und der ganzen Wasenmeisterfamilie gemütlich beim Tische, um ein gutes Mahl zu verzehren. Man wollte sich ja vorher ausgiebig stärken. Heute mußte noch aufgebrochen werden.

Mit einemmal schlug draußen der Hund an.

Erschrocken fuhren alle auf. Grasel begab sich sofort zu dein in den Hof führenden Ausgang der Stube, um rechtzeitig entwischen zu können, während der Schinder hinauseilte.

Schon nach wenigen Minuten kehrte er aber wieder und brachte ein Frauenzimmer mit, die Benkhart.

Mayer war auf das unangenehmste berührt, denn er vermutete irgendeine peinliche Botschaft. Zum Glück paßte sein mißmutiges Gesicht in den Rahmen, denn er hatte ja gerade vorhin erst erklärt, daß er Weiber bei Verbrecherfahrten gern daheim lasse.

Der Wasenmeister hatte Grasel mit einigen Worten beruhigt und zugleich die Benkhart als Loisls Geliebte vorgestellt.

Der Räuberhauptmann kehrte wieder an den Tisch zurück, schüttelte dem neuangekommenen Weib kräftig die Hand und bedankte sich auch bei ihr, daß sie sich der Resel angenommen hatte.

Die Benkhart machte schöne Augen auf Grasel und nahm neben ihm Platz.

»Ich will diesmal unbedingt mitfahren,« sagte sie resolut, »denn ich bin es, die den Einbruch ausgekundschaftet hat, und wenn ich mich nicht meiner Haut wehre,« setzte sie scherzhaft hinzu, »fall' ich bei der Verteilung durch.«

Grasel lachte laut auf.

»Was? So ein Schmutzian ist der Loisl?!« rief er aus. »Na, da haben's meine Mädel besser. Die können von mir alles kriegen, nur gern müssen s' mich haben!«

Während sich hieran ein angeregtes Gespräch knüpfte, trug eine Magd schwarzen Kaffee auf. Dieser sollte den Schluß der Mahlzeit bilden. Dann hieß es abfahren. Der Kutscher spannte bereits die Pferde ein.

Man kam überein, sich nicht im Stroh zu verstecken, sondern ganz keck oben zu sitzen. Grasel wollte seinen Hut fest ins Gesicht drücken und sich allenfalls auf den Bauch legen, wenn man Soldaten oder Polizisten begegnen sollte.

Als man sich schon zum Aufbruch rüstete, zupfte die Benkhart den Detektive am Ärmel und raunte ihm ins Ohr, daß sie vom Justiziär ein Schlafpulver erhalten habe, welches sie dem Grasel ins Getränk mischen wolle. Wenn er fest schliefe, würde sich am hellen Tage die Festnahme viel leichter bewerkstelligen lassen als früh, wo wenige Leute auf den Straßen und in dem Wirtshause wären. Mayer solle daher ein augenblickliches Unwohlsein heucheln und den Wunsch äußern, die Nacht zuzugeben, um erst am folgenden Morgen wegzufahren. Man werde dann gegen Mittag in Mörtersdorf einlangen, was, wie gesagt, weitaus günstiger sei.

Der Detektive fand den Rat für gut und begann alsbald über starke Magenschmerzen zu klagen. Die Benkhart zeigte sich sehr besorgt und verlangte unbedingten Aufschub der Reise bis morgen früh.

Grasel stimmte ohne weiteres zu.

Morgens trank man wieder Kaffee und dabei gelang es der Benkhart wirklich, das Schlafpulver in das Glas des Räubers zu schütten, ohne daß es dieser oder seine Freunde merkten.

Eine Viertelstunde später bestieg man den Wagen. Grasel steckte dabei eine Pistole sowie einen Dolch zu sich, was Mayer keineswegs gleichgültig sein konnte. Kaum hatten sie sich daher nach herzlichster Verabschiedung in Bewegung gesetzt, als Loisl zu Grasel sagte:

»Aber du, Hansjörgel … ich täte an deiner Stelle die Waffen weg.«

Der Räuber sah ihn groß an. Er schien den neuen Komplicen nicht zu begreifen, weshalb dieser seinen Standpunkt begründen zu müssen glaubte.

»Jetzt willst du doch kein Räuberhauptmann sein,« führte er aus, »jetzt bist du ein Bauer, der faul auf dem Wagen liegt; wenn's der Teufel will, daß dich doch einer kennt, was machen wir dann, wenn sie uns verhaften?«

»So schnell verhaftet mich keiner«, lachte Grasel.

»Viele Hunde sind des Hasen Tod! Gib deine Waffen ins Stroh, wenigstens findet man bei dir nichts, wenn sie uns visitieren.«

»Du bist mir ein netter Einbrecher,« spottete Grasel, »aber wenn du dich schon so fürchtest, sollst du deinen Willen haben.«

Mit diesen Worten zog er Pistole und Dolch hervor und verbarg sie im Stroh, dann streckte er sich lang aus und legte den Hut auf sein Gesicht.

»Ich habe heut' schlecht geschlafen«, bemerkte er, als wollte er das Versäumte nachholen.

Seine beiden Gefährten tauschten freudestrahlend Blicke.

»Aha,« flüsterte die Benkhart dem Detektive zu, »das Pulver beginnt zu wirken.«

Und nun kamen sie überein, mit ihrem Gefangenen kurzen Prozeß zu machen. Da er ja in wenigen Minuten wehrlos sein werde, sei es gar nicht notwendig, erst irgendeine Komödie in Szene zu setzen, sondern man könne einfach einige entschlossene Bauern herbeirufen und mit ihrer Hilfe den Schlafenden fesseln. Sei dies einmal besorgt, läge auch nichts daran, sich zu demaskieren.

Allerdings fühlten sie beide, daß vorläufig noch größte Vorsicht am Platze sei. Grasel fing bald an, tiefe Atemzüge zu machen, so daß man annehmen durfte, daß er bereits fest schlafe.

Mayer und die Benkhart begannen nun Ausschau zu halten. Nach einiger Zeit kamen drei Bauernburschen in Sicht, die bei einem Gehöfte standen. Ein Blick des Einverständnisses, und der Detektive gab ihnen vom Wagen herab ein Zeichen.

Da fing der Räuber aber an, sich zu bewegen, und zum Schreck der zwei Verschworenen schob er seinen Hut beiseite, hob etwas den Kopf und blinzelte in die Fahrtrichtung. Alles Blut war aus den Gesichtern Loisls und seiner Geliebten gewichen. Mayer fuchtelte zum Schein in der Luft herum, als wollte er lästige Fliegen verscheuchen, während sich die Benkhart eifrigst an ihrer Kleidung zu schaffen machte.

Das Schlafpulver hatte also nicht gewirkt. Dies war eine sehr unangenehme Entdeckung. So ging es jedenfalls nicht, es mußte beim ursprünglichen Plane bleiben. Wie die Dinge lagen, durfte man froh sein, wenn Grasel nichts gemerkt hatte. Und dies schien auch der Fall zu sein, denn er kümmerte sich nicht viel um die drei jungen Bauern, sondern ließ das Haupt wieder fallen und bedeckte die Augen neuerlich mit seinem Hute.

Mißmutig und ohne ein weiteres Wort zu wechseln, hockten der Detektive und seine Helferin auf dem Stroh und ließen die Pferde weitertrotten.

Es war gegen halb zwei, als sie sich der Ortschaft Mörtersdorf näherten. Als sie beinahe die ersten Häuser erreicht hatten, rüttelte Mayer den Räuberhauptmann wach und sagte:

»Jetzt sind wir in Mörtersdorf, da muß ich unbedingt einkehren und mich stärken, sonst schlafe ich selber ein. Einer von uns muß aber doch munter sein.«

Grasel richtete sich auf und sah sich um.

»Ja, sind wir da sicher?« fragte er, den vermeintlichen Komplicen scharf musternd.

»Darauf kannst du dich verlassen!« scholl es zurück. »Der Wirt ist mein Freund. Aber zur Vorsicht will ich früher hineingehen und schauen, ob die Luft rein ist. Bleib' einstweilen auf dem Wagen.«

Mit diesen Worten sprang Mayer von dem Gefährte und eilte demselben voraus. Als er das Wirtshaus erreicht hatte, gab er dem Kutscher das Zeichen, nachzufahren und vor der Schenke zu halten. Sodann trat er in die niedrige Stube, die er zu seinem Verdrusse vollkommen leer fand. Erst nach einigem Suchen stieß er auf den Wirt, den er um ein Zimmer bat. Er bezahlte sehr gut und holte hierauf seine Reisegenossen herein. Bevor Grasel aber noch das Haus betrat, raunte ihm der Detektive die Warnung zu:

»Hansjörgel, wir können heute unmöglich weiterfahren. Der Wirt hat mir gesteckt, daß sie gegen die mährische Grenze streifen. Er hat uns ein abgelegenes Zimmer gegeben und da müssen wir abwarten. Aber, ich sage dir gleich, er ist ein großer Hasenfuß, und ich habe ihm versprechen müssen, daß wir uns in der Schenkstube bei Tag nicht blicken lassen. Selbstverständlich darf er auch nicht wissen, wer du bist, denn daß er, wenn die Gelegenheit so schön und Militär in der Nähe ist, sich nicht doch die hohe Prämie verdienen wollen möchte …«

Grasel schwieg, nur eine Wolke senkte sich auf seine Stirn. Vielleicht bereute er schon, mit Mayer gemeinsame Sache gemacht zu haben. Er folgte ihm trotzdem in das Lokal, wobei er seine Blicke freilich merkwürdig lauernd herumschweifen ließ, und von hier in das angewiesene Zimmer.

Der Detektive verteidigte dort gegenüber dem Räuber und der Benkhart seinen Entschluß, wobei er jedoch fast nur die Zustimmung des Weibes fand. Mayer wurde es allmählich unheimlich. Das Schweigen Grasels kam ihm verdächtig vor. Er war innerlich nur insofern beruhigt, als er wußte, daß der Räuberhauptmann seine Waffen nicht mitgenommen, sondern im Stroh gelassen hatte.

Gegen Abend erhob sich Mayer und erklärte, in der Wirtsstube rekognoszieren zu wollen. Er fand keinen Widerspruch.

Unten angelangt, traf er einige Bauern beim Kartenspiele an. Er rief sofort den Wirt herbei und berichtete nun den erstaunten Zuhörern, wer im Hause eingetroffen sei.

»Es wird gewiß nicht lange dauern, so kommt er herüber, dann müssen wir ihn packen!«

Zuerst waren die Bauern zu Tode erschrocken, dann aber erklärten sie sich einverstanden, über Grasel herzufallen. Man vereinbarte das Stichwort: »Herr Wirt, einen frischen Wein!« Nach einer andern Version habe das Stichwort: »Herr Wirt, ein Zimmer!« gelautet, da Mayer die Verhaftung schon beim Eintreffen durchführen wollte.

Sich selbst gegenseitig Mut machend, erhoben sich hierauf die Bauern und traten in eine Nebenkammer.

Wirklich währte es nicht lange, daß Grasel herunterkam. Gewissermaßen zu seiner Begrüßung rief Mayer, wie beschlossen, aus: »Herr Wirt, einen frischen Wein!« Gleichzeitig ging er dem Freunde entgegen, um ihn scheinbar zum Tische zu geleiten. Er hoffte, daß jetzt die Bauern herauslaufen und sich auf Grasel stürzen würden. Dann hätte er ihn von rückwärts umschlungen und wehrlos gemacht. Allein es blieb in der Kammer mäuschenstill. Die Bauern hatten Angst bekommen und trauten sich nicht in die Schenke. Der Detektive ärgerte sich ungeheuer, doch er durfte sich nichts merken lassen.

Kaum hatte Grasel Platz genommen, als Mayer unter einem Vorwande in die Kammer eilte und den Feiglingen die Leviten las. Von hier aus gewahrte er, wie der Räuberhauptmann aufstand und unruhig in der Stube auf und nieder ging. Diesmal ahnte er bestimmt ein Unheil. Sollte man den Banditen jetzt wirklich entwischen lassen? Nein, dachte der Detektive und sprang, einen verzweifelten Entschluß fassend, mit einem einzigen Satze in das Schanklokal hinaus. Er wollte dem Räuberhauptmann sagen, daß das Haus umstellt sei, und ihn direkt in die Bauernkammer führen. Da wandte sich Grasel aber gerade zum Gehen. Der Detektive faßte ihn nun von rückwärts beim Kragen und riß ihn mit aller Kraft zu Boden. In ihm klang es: »Er oder ich!«

Diese Unerschrockenheit gab erst den Bauern den Mut wieder. Sie liefen aus der Kammer, um Mayer zu helfen. Dazu war es aber höchste Zeit, denn der Räuberhauptmann hatte einen im Ärmel verborgen gehaltenen Dolch blitzschnell in seine Hand gleiten lassen und rang wie wütend, um einen Arm freizubekommen und den Verräter zu erstechen. »Hab' ich mir's doch gedacht, daß du ein Spitzel bist«, keuchte er zähneknirschend. »Hin mußt du werden, du Hund!«

Da griffen jedoch schon einige eiserne Fäuste zu und nun versuchte Grasel, sich selbst zu erstechen. Es war vergeblich. Man hatte ihn überwältigt. Nach kurzer Zeit war bereits der Justizverwalter Schopf mit Assistenz zur Stelle, denn er hatte es sich doch nicht nehmen lassen, der Expedition für alle Fälle zu folgen.

Noch in derselben Nacht wurde der Marsch nach Horn angetreten, wo man weitere Bandenmitglieder festzunehmen hoffte. Wirklich glückte es, in der Wasenmeisterei eine Reihe von Helfershelfern Grasels zu verhaften, und zwar nicht die harmlosesten. Der Räuberhauptmann hätte nämlich ebenfalls nicht mit offenen Karten gespielt und nach Lettowitz nur wenige Komplicen geschickt. Die anderen sollten als Deckung zurückbleiben und bei allfälligem Verrat blutige Rache nehmen.

Die Ankunft in Horn erfolgte am Morgen des 20. November 1815. Da Grasel schon einmal aus dem dortigen Gefängnisse, dem »Diebsturm«, ausgebrochen war, so konnte sich der Justizverwalter nicht dazu entschließen, ihn daselbst einzusperren. Er schickte vielmehr sofort um Militär und, als dieses eingetroffen war, legte man den gefürchteten Banditen, an Händen und Füßen gefesselt, auf einen Leiterwagen und eskortierte ihn derart nach Wien.

Hier hatte sieh die Kunde von der endlich gelungenen Festnahme des Verbrechers wie ein Lauffeuer verbreitet, so daß hunderte Menschen schon bei der Taborlinie warteten, als die Soldaten mit dem »großen Hansjörgel« einlangten. Der Zug wurde immer gewaltiger, je mehr man sich der Inneren Stadt näherte. Das Ziel war natürlich das Schrannengebäude auf dem Hohen Markt, in welchem das magistratische Kriminalgericht der Stadt Wien tagte.

In den vorhandenen Akten heißt es wörtlich, daß Johann Georg Grasel »in guter Verwahrung nach Wien gebracht (wurde), wo er am 22. November, mittags um 12 Uhr, unter dem Zusammenströmen einer großen Volksmenge ankam, die sich freute, einen so gefährlichen Gesellen endlich unschädlich zu wissen.«

Der Räuberhauptmann wurde als Deserteur vor ein Kriegsgericht gestellt. Dessen Urteil gelangte am 28. Jänner 1818 zur Publizierung und lautete im Auszuge: