|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Laß dich nie erraten. Kennt man dich ganz, so verlierst du alle Bedeutung«. Der Schüler zu Erfurt hatte diese Worte in sein Merkbuch geschrieben – der Mann hat im Grunde immer nach ihnen gehandelt. Keiner von Liliencrons Lebensgefährten, wie er gern sagte, darf sich rühmen, ihn ganz gekannt, ihn ganz erraten zu haben. Wenn jeder Mensch stille Zellen hat, in die er keinen andern hineinblicken läßt, so ist das – es bedarf im Grunde keiner Hervorhebung – beim Künstler erst recht der Fall. Und so gab sich Liliencron wohl nur da bis zum Letzten aus, wo er, den Säbel in der Hand, oder weit vorgebeugt auf den Nacken des preschenden Pferdes, ins Gefecht zog – sonst nur in den ganz einsamen Stunden, da er in Poggfred war. Darum eben erschien er so vielen, auch wohlmeinenden, ja, solchen, die ihn liebten, immer wieder als der Springinsfeld, der Bruder Liederlich mit Halli und Hallo, der Bekenner des äußeren Lebens, der Oberfläche. Darum erschien er wieder andern nur als eine herb verschlossene, im tiefsten unglückliche Natur. Darum rankte sich schon bei Lebzeiten um ihn, wie um keinen andern Dichter, ein dichtes Netz von halb- und unwahren Geschichten, die er selbst gelegentlich gelten ließ, ein andermal, wenn sie gegen das Eigentliche seiner Art gingen, empört zurückwies. Im Tiefsten lebte in Liliencron der Hang zur Einsamkeit, den er durch die Sehnsucht nach dem Aldebaran immer wieder symbolisierte. Aber das, was schon die Mitschüler Wollust der Schmerzversenkung nannten, fand an der Selbstzucht des Dichters seine Grenzen. Wie Kai von Vorbrüggen immer nur wenige Tage im Haidehaus zubringen, dann aber sofort wieder in den Lärm des Lebens eintauchen will, so ging Liliencron, auch wenn er es nicht mußte, mit vollem Bewußtsein der Notwendigkeit aus der selbstgewählten Stille immer wieder ins laute Dasein hinaus. Darum ist es nicht richtig, daß die Huldigungen der letzten Jahre ihn immer nur gequält hätten – wie hätte der, der sich jahrelang so schmerzlich nach Anerkennung sehnte, den vollen Strom der Liebe und Bewunderung nicht auch als etwas Notwendig-Schönes empfinden sollen, selbst wenn sich Menschliches-Allzumenschliches hineinmischte. So war ihm auch der sechzigste Geburtstag, den er so fürchtete, im Rückblick aus mehr denn einem Grund ein tragendes Erlebnis.

Wenn seine Art einzelne seiner Freunde wohl oft heftig enttäuschte, so lag das nicht an ihm, sondern an ihnen. Wer durfte denn beanspruchen, den ganzen Mann rückhaltlos zu besitzen! Vor allem: 474 er war älter, reifer, lebenskundiger, größer als alle Freunde seiner Dichterzeit, hatte schon Unvergängliches geschrieben, als sie noch auf der Schulbank saßen oder eben geboren waren, hatte nach dem Einsetzen des ganzen Menschen fürs Vaterland einen Kampf ums Leben gefochten, dem kleinere Naturen erlegen wären. Seine Sicherheit im Patrouillengehen war nur eine Teilerscheinung der triebhaften Sicherheit, mit der er, der scheinbar Lebensunbesorgte, auch durch die Tage des Friedens pirschte. Er wußte im allgemeinen sehr genau, wieviel er jedem geben durfte, und betrog dabei keinen, weil keiner an ihnen einen Anspruch hatte. Denn was wog alles, das man etwa für ihn tun durfte, gegenüber dem unendlichen Glück, mit ihm, so weit er das gestattete, leben zu dürfen! Dabei vertrug er nicht etwa den Ton jüngerhafter Bewunderung, der in einzelnen Dichterschulen auch unserer Zeit üble Gewohnheit geworden ist, sondern verlangte ehrliche und männliche Freundschaft, ein ungeziertes, stelzenloses Wesen, ohne Bewunderungsausbrüche und Anhimmelung. Es war doch wie ein Orden, mit ihm verkehren zu dürfen, und die Zahl derer, denen es beschieden war, längst nicht so groß, wie es scheint. Denn man muß bei Liliencron unterscheiden zwischen den Brieffreunden, wie Heiberg und später Gutmann, den Gelegenheitsfreunden, die er auf Reisen und sonst fand, und den wirklichen Lebensgefährten – ihnen hat er »Leben und Lüge« ausdrücklich gewidmet. Wann aber hätte er jemand, der auch nur mit einer Kritik, mit einer schönen Blume, mit einem echten Liebeston, mit einer zarten Aufmerksamkeit, mit einem fein gewählten Geschenk, einem Bild etwa, zu ihm kam, nicht überströmend gedankt! Und wie oft opferte der in seiner Zeit so hart bedrängte Mann Stunden, ja, halbe Tage für andere. Dann gab er das Beste seiner Kritik, denn die alte Mär, daß er unkritisch gewesen wäre, darf nun wohl doch nicht mehr nachgesprochen werden. Zu einer Zeit, als niemand sie las, hat sich Liliencron nicht nur zu Storm, sondern zu Mörike, zu Annette von Droste, zu Strachwitz gefunden, und mit sicher wägendem Blick sah er in das literarische Getriebe seiner ersten Dichterzeit, wies feinfühlig grünen Tadel älterer Kunst zurück, empfand in dem herzhaften Sturm und Drang der Jüngeren doch überall die Unabgeschliffenheit und Unreife. Einen hellen Trompetenstoß rückhaltloser Zustimmung gab er wohl einmal, wenn die angeschwemmte Flut eben flügger Erstlinge ihn zu ertränken drohte, und zeigte dann doch gewöhnlich noch auf irgendeinen Vers hin, der das Lob wirklich verdiente. Wo er aber Begabung fand oder einem Freunde raten wollte, ackerte er Vers für Vers und Zeile für Zeile der Handschriften durch, las mit 475 aufmerksamster Urteilskraft alles und jedes und wies hellhörig auf Fehler und Schönheiten hin. In ruhigen und zerzausten Tagen war er für seine Lebensgefährten bereit und nahm an ihren Sorgen und Nöten den herzlichsten Anteil. Als der Sohn Adolph Tormins schwer erkrankt war, erkundigte er sich mitten aus der Arbeit heraus täglich mehrmals nach ihm, bestellte sich mit bestimmten Postgängen Nachricht und jubelte mit den Eltern über die Errettung. Und wer wüßte solche Züge nicht! Wie Unzähligen, weit über diesen Kreis hinaus, hat er Gutes getan, über seine Mittel, wie oft hat er sich selbst in Schulden für andere gestürzt!

Ohne die Vorsicht, die er letztlich doch im Ausgeben seiner Persönlichkeit bewahrte, wäre er durch den schweren Lebenskampf seiner letzten vierzig Jahre niemals durchgekommen. Dabei hatte er freilich das große Glück, in einer feinfühligen, stillen, sorgenden Frau den häuslichen Halt zu gewinnen, der ihm vordem gefehlt hatte; der heiße Dank am Schluß von »Poggfred« kommt aus tiefstem Herzen, ist nur verdiente Aussprache eines immer neu beglückenden Gefühls.

Aus mehr als einem Grunde bewegte Liliencron der Ruhm seiner letzten Jahre: vor allem erkannte er aus ihm so recht, wie tief er in seinem Volke verankert war. Durch alle seine Werke tönt dieser selbstverständliche nationale Klang. Von Schleswig-Holstein war Liliencron ausgegangen, nach Schleswig-Holstein kehrte er immer wieder zurück. Seine Heimat hat er in ihrer Geschichte und ihren Menschen, in ihrer Natur, in ihrem Zauber von Luft und Licht und Wind und Wasser, von Einsamkeit und herber Schönheit geschildert, wie keiner vor ihm. Aber wie er zum Preußen und zum Deutschen geworden war, so lebt in seiner Dichtung von den »Adjutantenritten« bis zu »Leben und Lüge« der völkische Ton einer ungebrochenen deutschen Natur. Der gleichaltrige Nietzsche sah unmutig auf das neue Deutschland, das »seinem Schneider, seinem Bismarck, den Verstand überlassen« hätte. Schwer rangen sich alle in den vierziger Jahren geborenen Dichter zum Werk und zur Wirkung durch, Nietzsche und Liliencron wie Spitteler und Wildenbruch und Alberta von Puttkamer, lauter Menschen von aristokratischer Art, von einsamem Wesen, fernab literarischer Geschäftigkeit. In der Unruhe der Revolutionszeit und dem Druck der Reaktion ging ihre Kindheit hin, und als sie reif wurden, wollte man sie in dem lärmend gewordenen Deutschland nicht hören; jeder hielt doch seine Art durch. Aber Liliencron wuchs unter ihnen am engsten mit dem besten deutschen Wesen zusammen, wenn er auch nationale Forderungen nicht so scharf zu prägen verstand wie 476 Wildenbruch. Er ward der stärkste Dichter des Bismarckschen Zeitalters unseres Volkes und wuchs, immer noch jugendlich, neu aufsteigend, jedem Eindruck offen, unbefangen wie alle großen Junker, noch bis in das Nachbismarcksche Zeitalter hinein, auch dieses zu künden. So schließt er die lange Reihe preußischer Offiziere, die in der Dichtung Heimatrecht erwarben, einstweilen sieghaft ab.

Unsere Lyrik hat er zu einem neuen Gipfel geführt. Auch er ist den Weg gegangen, den Goethe ging: er hat von allen Seiten aufgenommen. Aber wie Goethe von den Anakreontikern und von Voß, vom Volkslied und von Shakespeare lernte und doch sofort zum Eigenen aufstieg, so erhöhte Liliencron das beim Volkslied, bei Storm und Annette von Droste, bei Strachwitz, Eichendorff und Lenau Gelernte zum eignen Ton und kam bei dem späten Einsetzen seiner Kunst erstaunlich früh zur ganz persönlichen Aussprache. Er schuf zugleich eine neue Form der Erzählung in seiner Kriegsnovelle. Aber auch ohne das wächst sein Werk über das aller Lyriker vor ihm seit Goethe hinaus: zunächst im Umfang dessen, was er gab. Den Umkreis der »Adjutantenritte«, vom Kriegsbild bis zur Liebesbitte, von der Ballade bis zum Haidegedicht, hat er weiterhin unablässig gedehnt. Und neben den laut hinausgerufenen Signalen des Soldaten, neben den blitzartig aufgefangenen Bildern von Tod und Schlacht, neben dem heißen Gestammel der Liebesnacht stehn immer wieder einsame Worte, die in das letzte Geheimnis einer keuschen, im Alleinsein beglückten, kämpfenden Dichternatur hineinführen. Das alles aber faßt das große Poggfred-Epos zusammen, es führt alle Klänge dieses Lebens noch einmal vor und leitet immer wieder in des Dichters ganz eigenes Gebiet, in die traumvolle, gedenken- und gedankenschwere Einsamkeit zurück.

Liliencron war ein Naturalist vor den Naturalisten. Bevor noch in den achtziger Jahren irgendeine der Forderungen des Tages laut ward, bevor noch von neuen Kunstgesetzen gesprochen wurde, hatte er, dem eignen Gesetz treu, in bis dahin unerhörter Verszucht den Ausdruck des letzten Erlebnisses in der Natur, im Kriege, im Liebesspiel gefunden. Er war auch ein Symbolist vor den Symbolisten. Nicht erst unter dem Einfluß einer neuen Kunstrichtung, nicht erst unter dem Eindruck Dehmels, den er liebte, aber selbständig liebte, stieg die große Symboldichtung innerhalb von »Poggfred« empor – denn der »Totenvogel«, das höchste dieser Symbole, ist ja eines der ältesten Gedichte Liliencrons, und überall liegt keimend schon in seinen Anfängen, was später zum früchtetragenden Baum ward. Er meisterte 477 jede Form, den schlichten deutschen Vierzeiler, den spanischen Trochäus, den englischen Blankvers, die italienische Terzine und Ottave, meisterte sie herrscherhafter als irgendeiner vor ihm – aber er erfüllte sie alle mit Blut und Leben. Seit Goethe hat Deutschland einen Lyriker von dieser zwingenden Kraft, von diesem musikalischen Reiz, von dieser Sprachzucht und Sprachgewalt nicht besessen. Er überragt seine geliebte Annette von Droste, überragt Storm und Mörike, Heine und Lenau durchaus.

Er überragt auch alle, die bisher nach ihm reif wurden. Platen so zu überwinden, wie Liliencron ihn überwand, war Stephan George und seiner Schule nicht gegeben. Gustav Falke übertraf Liliencron, von dem er ausgegangen war, hier und da im einzelnen, erreichte eine Anmut und Feinheit, die eben wieder etwas jünger waren als die Liliencrons – ihm fehlt die Balladenwucht des Älteren, die alles umspannende Weite. Und Richard Dehmel, den Liliencron über sich stellte, überragt ihn im Gedankenhaften gelegentlich gewiß, überragt ihn in der Vertiefung des sozialen Triebes, ist aber trotz oft stärkerem geistigem Gehalt als dichterische Erscheinung enger, wirkt neben Liliencron wie ein großer Spezialist und hat nur selten jenen selbstverständlichen, ins Herz gehenden Ton, den Goethe und Liliencron immer wieder erklingen lassen. Die drei großen Lyriker unserer Zeit stehn etwa so nebeneinander wie die drei großen nachklassischen Dramatiker, Kleist, Grillparzer und Hebbel. Hebbel und Dehmel sind die größeren Denker, diejenigen, die am bewußtesten zum »Willen, der da schafft«, führen wollen; Grillparzer und Falke sind am meisten verhalten, bergen die Tragik am liebsten unter der Hülle; Kleist und Liliencron sind die vollsten dichterischen Naturen. Das erste Paar steigt aus der Tiefe des Volks, bringt am meisten Dumpfheit mit empor, ringt am sichtbarsten; das zweite ist bürgerlich gebunden; Kleist und Liliencron sind auch als Dichter die Aristokraten, die das Leben als Dichtung selbst dann meistern, wenn es sie in der Wirklichkeit zu überrennen scheint.

Liliencrons Einfluß auf die Lyrik, die Ballade, die Kriegserzählung nach ihm war tief und weit, die Literaturgeschichte der letzten dreißig Jahre erweist ihn auf jeder Seite. Einig über ihn ist sie freilich noch nicht geworden. Adolf Bartels, Karl Reuschel, Carl Busse stellen ihn unumwunden an die Spitze der neueren Entwicklung und der neueren Lyrik, besonders warm und eingehend behandelt ihn Alfred Biese. Mit einigem Vorbehalt tritt er bei Friedrich Kummer, Eduard Engel und Georg Witkowski an den ersten Platz. Als Vorläufer des Neuen behandelt ihn Karl Storck. Bei Richard M. Meyer, 478 Otto Hauser und Max Koch ist ihm nur eine merkwürdige Nebenrolle zuerteilt, etwa wie früher bei Adolf Stern, und bei Carl Weitbrecht wird das Urteil so eingeschränkt und so viel abgestrichen, daß Liliencron selbst auf den nicht unberechtigten, von Weitbrecht aber zurückgewiesenen Gedanken einer persönlichen Gegnerschaft kam. Sehr liebevoll und eingehend spricht Karl Lamprechts »Deutsche Geschichte« von Liliencron, und in der knappen Auswahl von Namen, die Einhart-Claß in seiner »Deutschen Geschichte« nennt, wird Liliencron als einziger Lyriker der Gegenwart wenigstens hervorgehoben.

Oft sind in Liliencrons Leben und Dichtung, wie in dieser Darstellung drei Namen aus früherer Zeit genannt worden: Kleist, Lenau, Byron. Alle drei Dichter hat er nicht nur sehr geliebt, sondern besonders warm ergriffen, und ihre Werke sind von spürbarem Einfluß auf sein eignes gewesen. Der gemeinsamen Merkmale sind genug: alle vier sind adliger Geburt, alle vier haben ihr besonderes Erlebnis der Frau gegenüber, alle vier entbehren der, je nach dem Temperament, stärker oder schwächer ersehnten Ruhe im Frieden eines Hauses. Alle treten einsam neben die gleichaltrigen Gefährten in der Kunst: man halte Lenaus Gedichte neben die seiner Landsleute und Genossen Grün, Feuchtersleben, neben die der schwäbischen Freunde Kerner und Schwab. Wie fremd steht Kleists Drama neben dem Werners, noch neben der Kunst Goethes; wie schroff hebt sich Byron von den Poeten der Seeschule ab. Und wie neu ist Liliencrons Ton, als er zuerst erklingt! Alle vier wirken auch da durchaus aristokratisch und selbst dann selbständig, wenn sie, wie Lenau, im Leben nie zu wirklicher Selbständigkeit gelangten. Alle sind zur Auswanderung geneigt: Kleist will sich in der Schweiz eine einsame Heimat gründen, Byron eilt nach Italien und Griechenland, Lenau und Liliencron kehren enttäuscht aus Amerika zurück; alle sind zu Zeiten »satt von ihrem Vaterlande«. Eine Flut von Verkennung heftet sich jedem an. Alle sind Künstler des Maßes und der Form, wenn sie ihr Höchstes geben.

Aber freilich trennen sie sich auch in Wesenszügen ihres Lebens weit voneinander: jeder sucht zu seiner Zeit die Tat. Kleist geht freiwillig, legt gerade eben noch seinem Volke in furchtbaren Worten den Haß gegen den Unterdrücker auf die Lippen; dann stirbt er vor der Erfüllung. Lenau erlebt den Zusammenbruch des unfreien Österreichs, das auch ihm den Atem nahm – aber er ist irrsinnig. Byron stirbt in dem Augenblick, da er dem Griechenvolk tatkräftige Hilfe zugeführt hat. Nur Liliencron ist vergönnt, das Größte selbst zu erleben, ein Held, noch bevor er ein Sänger war, mitzuschaffen an der Größe 479 des Vaterlandes, sich selbst bis zum letzten Blutstropfen dafür einzusetzen – der glücklichste der vier. Und ihm allein ist vergönnt, doch noch den Segen der Ehe und des Hauses auszukosten.

Drei von den vieren sind Mischblut: Byron stammt aus normannischem und angelsächsischem Geschlecht, in dem Deutschen Lenau ist ein slawischer, in dem Deutschen Liliencron sind romanische, britische, dänische Zuschüsse. Alle aber sind deutlich Vertreter ihrer Nation im höchsten Sinne und die drei Deutschen zugleich ihrer Landschaft: Kleist ist der Märker, vor allem, wenn er erzählt, Lenau der Ungar, Liliencron der Schleswig-Holsteiner. Alle vier sind nicht immer bürgerlich »respektabel« und haben doch ein sehr deutliches Standesbewußtsein, wenn es darauf ankommt.

Unter allen Dichtern seines Alters aber steht Liliencron niemand näher als der Schwedin Selma Lagerlöf. Auch ihr wächst aus der Vergangenheit und der Natur ihres Landes die beste Kraft, auch sie ist ganz und gar von balladenhafter Anschauung der Geschichte und Sage erfüllt, auch sie erhebt sich zu visionärem Schauen, auch bei ihr hat man immer das Gefühl einer Urkraft, die aus verborgenen Tiefen schöpft und plötzlich wie ein Wunder in das Leben ihrer Zeit tritt. In beiden schlägt das gemeinsam Germanische siegreich durch.

Der künftige deutsche Geschichtsschreiber wird von den vielen Festen, die unser Geschlecht begeht, wenig berichten; vielleicht wird ihm aber doch auffallen, daß im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts drei Dichterfeste in Deutschland mit besonderem Nachdruck gefeiert, so herzlich begangen wurden, wie solche Tage kaum vorher: der siebzigste Geburtstag Wilhelm Raabes 1901, der sechzigste Liliencrons im Jahre 1904, der fünfzigste Gerhart Hauptmanns im Jahre 1912. Auch wenn man alles abzieht, was bei solchen Gelegenheiten nur Gepränge ist, bleibt bestehn, daß hier die Feiernden richtig empfanden, daß hier wirklich die drei größten Darsteller des Lebens noch von ihrer Zeit gepriesen worden sind: der Erzähler, der Lyriker und lyrische Epiker, der Dramatiker. Jeder war um ein halbes Menschenalter jünger als der andre, und jeder sah die Dinge auch ein wenig anders: Raabe noch mit dem sichern Realismus Kaiser Wilhelms des Ersten, mit den Gaben des Geschlechts, das die ungebrochene Überlieferung der Freiheitskriege besaß; Liliencron, jünger als seine Jahre, schon mit den Augen des neuen Geschlechts, des Deutschtums, das von dem Liberalismus Kaiser Friedrichs zum Imperialismus Kaiser Wilhelms des Zweiten hinüberglitt. Und Hauptmann, dem freilich die nationale Hochspannung der beiden andern abgeht, gab die soziale Sehnsucht 480 derer hinzu, die nicht mehr, wie Liliencron selbst, am Bau des Reichs hatten mitwirken dürfen. Aus allen literarischen Wirren ragen ihre Bilder in unserer Zeit empor, auf die Dauer nicht entstellbar. Und man kann Deutschland nichts Besseres wünschen, als daß ihm ein heldischer Kämpfer und ein siegreicher Dichter, ein Genius wie Detlev von Liliencron in allen Zeiten seiner Geschichte beschieden sein möchte, ein Gefäß, in dem Tod und Leben verschmolzen werden zum echten Goldgehalt unzerstörbarer Kunst.

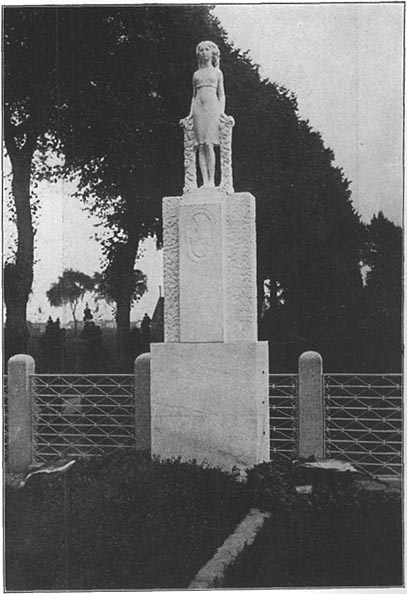

Grabdenkmal

(von Richard Luksch)