|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am 11. Januar 1893, seinem vierzigsten Geburtstag, empfing Gustav Falke von Detlev von Liliencron folgenden Brief.

»Ich kann, lieber Falke, ›diesen Tag nicht vorübergehen lassen, ohne Ihnen‹ u. s. w., wie's im Briefsteller heißt.

40 Jahre! Die 4 ist unangenehm. Aber von 40–50: das ist doch das eigentliche Mannesalter. Und dies ganze Jahrzehnt steht Ihnen bevor! Da werden wir viel Großes und Schönes und Tiefes von Ihnen bekommen. Lassen Sie jetzt auch den Rest hinter sich aller ›Ängstlichkeit‹ vorm Publikum. Zu Ihrer unnachahmlichen Anmuth (welche Stümper sind wir gegen Sie!) lassen Sie nun auch die volle rücksichtslose Kraft hinzutreten! Verlieren Sie sich nicht zu sehr in Anmuth und Getändel. Denken Sie stets daran – verzeihen Sie den greulichen Schulmeisterton – wie z. B. Böcklin schafft: zuweilen hinter einander ein herrlich Phantasiestück, eine Pieta, eine Scene aus einem Bordell (z. B. Susanna im Bade). Darauf kommts an! Das und so ist der souveräne Künstler! Und der sollen und müssen Sie nun werden in dem Jahrzehnt, das Sie vor sich haben.

Dazu wünscht Ihnen Ihr Freund Liliencron das Beste. Auch den letzten Rest weg von der greulichen Hamburger Nüchternheit! Sie sollen sehn, liebes Geburtstagskind, Sie kommen dann durch, wenn auch die Zeitgenossen manchmal den Kopf schütteln werden. Aber was thuts denn!

Wir hatten gestern einen so lieben, lieben Tag. Ihr süßes Trudchen hat sich mir tief ins Herz geprägt. Und es war mir eine stille, innige Freude, Sie und Ihr herrliches einsames Herz dabei zu beobachten. Und ewig wird mir auch das Bild Ihrer Frau Gemahlin vor Augen sein, wie sie den Täufling auf dem Arme hielt vor Pastor und Becken. Es war das Köstlichste, was uns das Leben schenken kann: Mutterglück: Madonnenglück.«

Falke trat an diesem Tage in das Jahrzehnt, aus dem Liliencron bald hinausgehn mußte. Und neben der ergreifenden Sehnsucht nach einem Familienglück, das Liliencron nicht beschieden war und das er in einem Winkel seiner Seele durch alle Unruhe dieser Jahre heiß ersehnte, gab der Brief ein Stück Poetik für das Jahrzehnt der reifen Männlichkeit.

Gebt ihr euch einmal für Poeten,

So kommandiert die Poesie –

steht gewissermaßen als unausgesprochenes Leitwort dazwischen. 355

Und in der Tat gehorchte Liliencron, dem Reifen, die Dichtung, wenn der Ausdruck erlaubt ist, aufs Wort. Und immer wieder brachte er nicht nur wie vordem aus der nun so oft ausgeschöpften Erinnerung, sondern auch aus dem unmittelbaren Erlebnis fast unmittelbar gefundene Früchte heim. Gustav Falke selbst hat erzählt, wie er der Entstehung eines solchen Liliencronschen Gedichts im Augenblick beiwohnte. Er war mit Liliencron auf dem Kirchhof in Nienstedten, und sie sahen im Winde, der von der Elbe her über die Gräber pustete, die Bänder eines Kranzes seltsam hin und her flattern; bald schmiegten sie sich um das Kreuz, bald tanzten sie auf und ab, bald schwangen sie sich hoch in die Luft. Daraus ward das Gedicht »Der Kranz«. Der Dichter geht aus, den Wald zu durchwandern, und der Weg führt über einen kleinen Kirchhof, für den eine fromme Tante ein großes, weißes Marmorkreuz gestiftet hat.

Ich greife aus. Blendend von ferne gleißt

Im Sonnenglitzern schon das Kreuz herüber,

Das einen Kranz mit langen Bändern trägt.

Und ich betrete nun den Gottesacker

Und stutze.

Das Bild der windigen Wirklichkeit vervollständigt dichterische Einbildungskraft sofort zur seltsamen Handlung.

Was, spielt dort ein kleiner Affe

Hoch oben auf dem Kreuze mit dem Kranz?

Wahrhaftig! Jetzt durchspringt er, gleich dem Clown

Im Zirkus, ihn wie einen Reifen, jetzt

Bekränzt er sich das edle Haupt: zu weit.

Jetzt hängt er um die Schultern ihn abwechselnd,

Und nun beriecht er ihn und schwingt ihn dann,

Als wär ein Feuerbrand er, um die Ohren.

Das Zerren des Windes ist aber damit noch nicht genugsam ausgedrückt; die Phantasie arbeitet weiter. Wie ein Kampf um die Bänder und den Kranz hat jenes Reißen und Flattern ausgesehn. Schon biegt ein anderer ums Glockentürmchen,

das ist der Tod.

Er schleicht heran wie eine Katze, klettert

Wie eine Katz am Kreuz hinauf, entreißt

Dem Aeffchen triumphierend, wild den Kranz,

Und hastdunichtgesehn, herab. 356

Zuerst blickt Joko ihm verwundert nach.

Dann hinterher! Und über Grab und Stein

Und Rasen geht die drollige Jagd.

Bald hat Den Kranz der Affe, bald hat ihn der Tod,

Und lautlos, wie zwei Vögel, die sich haschen,

So flitzt und blitzt die Narretei umher,

Wie junge Hunde, die sich übertollen,

Mit Kapriolen der Gevattersmann,

Der Affe, nun, wie Affen jachtern können.

Dann ein der Wirklichkeit abgelauschtes, höchst treffendes, nach homerischer Art eingeflochtenes Bild:

Und jetzt wie Kinder, die Verstecken spielen,

Und Nu—h rufen, so stellen sie sich oft

An Ecken auf, die Köpfe vorsichtig

Vorbiegend: Ob er wohl mich finden wird?

Die Hetze geht weiter, bis dann Hans Klapperbein des Spaßes genug hat, dem Tierchen den Hals umdreht,

Er würdet storchartig dem Kreuze zu

Und steigt hinauf und stellt sich oben hin:

Die Knochenarme streckt er seitwärts aus,

In seiner Rechten hängt das arme Aeffchen,

Die Linke hält den arg zerzausten Kranz:

Da kommt der Küster, um zu läuten, her,

Und wie ein Blendwerk ist der Spuk verschwunden.

Aus zweitägigem Aufenthalt im »Cholerahaus« und einem Besuch der Leichenhalle in Ohlsdorf im August 1892 entstand jenes Gedicht »Die Pest«^

Am 29. Juni des gleichen, für Hamburg so furchtbaren Jahres, einem kalten, böigen Tag, stand Liliencron wieder auf dem weitgedehnten Ohlsdorfer Friedhofsgelände, zum letztenmal Augusta am Arm, am Grabe des Vaters. Da einte sich ihm wenig später dies Erlebnis mit dem Bilde eines langhaarigen, schönen Windhundes, den er kurz danach in Berlin auf dem Potsdamer Platz mitten unter den Menschen sah, und es entstand im Juli das Gedicht »Die heilige Flamme«. Herrlich wird die Einstimmung gefunden. 357

Der Regen hielt sich fest in runden Wolken

Den ganzen Tag bis hin zur Vesperstunde.

Dann plötzlich, wie aus einem Nest heraus,

Brach von der See ein wüster Windstoß vor,

Und Bö auf Bö fällt über Land und Wasser.

Und wenn die Böen, auf Minuten nur,

Das Meer, den Strand wie Tiger überraschten,

Begleitete sie starker Tropfensturz.

Als Abendtrösterin kroch nicht einmal

Die Sonne vor aus ihrem grauen Dickicht.

So hatte der Eindruck des windbewegten Abends Liliencron zuerst in Gedanken noch einmal an das vertraute Meer geführt, und das wirkliche Erlebnis ward nun zum Traum:

In solchem Ungewitter, träumte mir,

Betrat ich einen ungeheuren Kirchhof.

Schon neigte sich der Nachmittag zu Ende.

In einer weiten Halle dieses Kirchhofs

Stand ich allein, umgeben von viel Menschen,

Die Gruppen bildeten, je eine Gruppe

Von Klagenden, von Weinenden, des Grames.

Nach einer kleinen Weile immer wieder

Sprang eine Tür auf, und ein strenger Mann

Rief einen Namen; und es löste sich

Auf seinen Ruf von jenen Gruppen eine,

Und ging ihm zu, ging mit ihm und verschwand.

Endlich kommt auch an ihn der harte Ruf.

Und ich erhob mich, um ihm nachzuschreiten.

Ich führte, Wunder, war ich nicht allein,

Am Arme eine junge, blasse Frau.

So traten wir zu zweien aus dem Raum

In einen andern, dessen kahle Flächen

Unendlich trostlos unser Herz anstarrten.

Inmitten stand auf nacktem Katafalk

Ein Sarg, bar aller Kränze, jeder Zier.

Die silbernen Tanzsporen, die Liliencron dem Vater in den Sarg gelegt hatte, sieht der Dichter als einzigen Schmuck auf dem schweren 358 Deckel liegen. Und seine Augen haften an dem Schild des Fußbretts mit den feierlich-einfachen Worten:

Lebt wohl, ihr Kinder, die ihr mich geliebet,

Ihr Freunde, die ihr mich geehret habet.

Leises Orgelspiel von unsichtbaren Händen; sechs langtalarte Träger heben den Sarg und ziehn mit ihm durchs Bogentor ins Freie.

Die junge, blasse Frau an meiner Seite

Hing schluchzend, aufgelöst in Schmerz und Weh,

An meinem Arm, ihr langer Trauerschleier

Berührte, wenn der Sturm nicht mit ihm spielte,

Den Boden fast; tiefschwarz von Haupt zu Fuß

Bis auf den Handschuh, hüllt sie das Gewand.

Gleich hinter uns, die Fahne hängen lassend,

Mit still gesenktem Kopfe stapft ein Windhund,

Ein langbehaartes, braungeflecktes Tier,

Um seinen Hals ein blaues Band geschlungen.

Des Weiterschreitenden Augen haften unabgezogen an dem Sargschild. Und dem Vater ertönt im Herzen ein letzter Nachruf:

Der, dem wir folgten, hatte neunzig Jahre,

Treu seinem Gott, und seinem Heiland treu,

Des Lebens Bürde demütig geschleppt.

Er hat sie nicht getragen, sondern geschleppt, wie der Heiland sein eignes Kreuz nach Golgatha schleppen muß.

In seinen Händen hält er eine Rose,

Ich seh sein Antlitz, seine Hakennase,

Den Gentleman, den Cavalier, den Ritter.

Hab Dank, hab Dank für so viel Lieb und Güte.

Es ist furchtbare Sterbezeit in Hamburg, und überall geht von den vielen Hallen her der Tod um; Kind und Greis, eine Braut, ein Graf. ein Dienstmann, alle Stände, alle Alter scheinen heut zum letzten Gang beschieden zu sein. Ab und zu quert ein Zug den andern und muß warten. 359

Kein Laut aus Menschenmund klang irgendwo,

Nur stumm, in immer gleichgemessnem Tritt,

Schritt – kam ein Zug dem andern in die Quere –

Ein wenig wartend, alles seine Bahn,

Bis jede Leiche ihre Stätte fand.

Wie aber in das kahle Grab die drei Handvoll Erde hinunterpoltern, steht jäh vor dem innern Blick das Nordseeufer:

Ein schwefelgelber Streifen hing darüber,

Lang, schmal, drauf lag ein rabenschwarz Gewölk,

Und vor der Mitte dieses gelben Streifens

Erhob ein offner Tempel seine Säulen.

So sah ich ihn: die schlanken Schafte unten

Scharf durch den schwefelgelben Streifen steigend,

Indes sich oben Sims und Kapitäle

Vom finstern Himmel dämmerig abzeichnen.

Und in dem Tempel lodern jetzt hellhoch,

Auf einem Scheiterhaufen mächtige Flammen.

Er schreit, man solle den Sarg aus dem Grab emporreißen und dort in die Flammen bringen.

Doch flehend fiel die junge, blasse Frau

In mein Gelärme: Laß, o laß ihn ruhn.

Ich aber starrte angestrengt hinüber:

Verblichen war das gelbe Band, verschwunden,

Und in die dunkle Nacht trieb ihre Lohe

Die keusche Flamme groß und still empor.

Als Liliencron einmal mit Carl Bulcke in Haseldorf war, erzählte in dem schönen, eirunden Speisesaal des Schlosses die oft so herb verschlossene Prinzessin Catharina zu Schoenaich-Carolath, wie ihr Töchterchen zum erstenmal einen Biergarten vor Uetersen am Sonntag gesehn habe und, über das lärmende Treiben entzückt, in die Hände klatschend, gerufen habe: »O le joli jardin! C'est le paradis!« Nachts gegen vier Uhr früh wird Bulcke plötzlich geweckt – Liliencron steht an seinem Bett und schleppt ihn ans Fenster. »Sehen Sie, mein Poet, den Fliederbusch! Wie er ganz wach 360 dasteht und wie er glücklich ist! ›Kommt alle her und seht, wie schön ich bin, seht doch, wie ich mich geschmückt habe, und wie ich mich freue!‹«

Und aus diesen beiden Erlebnissen ward dann das Gedicht »Das Paradies«.

In meinem Fenster lag ich um vier Uhr,

Glock vier an einem Himmelssommermorgen.

Der breite, braune Graben, der das Schloß

Umringt und schützt vor jedem Ueberfall,

Gähnt unter mir, erwacht aus Nacht und Nebel.

Gleichmäßig treu nehmen Auge und Ohr Bilder und Geräusche des Morgens auf:

Weit aus dem Park klingt Gilio Giliaio,

Des Pirols Ruf in hohen Gartenbäumen;

Wie gelb und schwarze Bälle schaukelt er.

Nun der Fliederbusch:

Mir gegenüber, dicht am Wasserrand,

Biegt sich, umtanzt von weißen Schmetterlingen,

Von Lilalocken völlig überbürdet,

Mit seinen Blüten ein Syringenbusch:

Kommt, kommt und pflückt mich doch!

Zwischen einer Rieseneiche mit jungen, grüngoldigen Blättern und dem blauen Flieder

Erscheint gemach, aus tiefen Schatten patschend,

Ein Löwenpaar.

Ein Zicklein umspringt die Raubtiere, da legen sich die Löwen unter die Syringen, und alles ist ganz still. Fünf Stunden später geht Prinzessin Gabriele, die Vierjährige, im Park spazieren, plappert bald französisch, bald englisch und deutsch, auch wohl einmal dänisch.

Neulich fuhr sie zum erstenmal ins Leben

Und kam dabei durch eine kleine Stadt.

Da war in einem Biergarten viel Lärm. 361

Jetzt braucht Liliencron, um die Eigenart der Äußerung des kleinen Mädchens herauszubringen, den schroffen Gegensatz. Enganeinandergedrängte Weiber und Männer, die schon zu viel getrunken haben, Skatmenschen, die mit dicken Knöcheln die Karten auf den Tisch donnern, Tanz zu den Tönen eines entsetzlichen Klaviers, der Gesangklub »Klein Veilchen du«, der brüllend ein Lied anstimmt,

Gelächter, Raufen, Saufen, Kreischen, Gröhlen –

Da fährt der Wagen mit Prinzeß vorbei.

Sie sieht mit großen, staunend großen Augen

Den Wirrwarr an. Er scheint ihr zu gefallen.

Sie klatscht in ihre Händchen und ruft selig:

Le grand jardin, oh, c'est le paradis.

Als Liliencron in Berlin die Geigenkünstlerin Margarethe Marschalk, Gerhart Hauptmanns spätere Gattin, spielen hörte, ward ihm die zarte Erscheinung zu einem zarten Intermezzo:

Geigenklänge, nie gehörte,

Schöne Mädchen, nie gesehn –

Was verlangend mich betörte,

Soll, ein Wunder, vor mir stehn?

Während sich unter den Geigenklängen fern »ein Strand entnebelt«, zieht die volle Melodie des Hörers Gedanken rückwärts, zur gierig rauchenden Erde, zu dem gerade jetzt so oft erlebten Todesabschied. Mit den sacht vom Bogen strömenden Tönen sinkt Blatt um Blatt zu Boden, Sarg um Sarg in Ewigkeiten hinab.

Und der Holden sanfte Lieder

Sterben wie das letzte Glück,

Und sie schwindet lächelnd wieder

In den Wolkenflor zurück.

Aber der souveräne Künstler, den Liliencron Falke als Idealbild aufstellte, ist naturgemäß nicht an den äußern Eindruck gebunden. Was Wilhelm Dilthey über Erlebnis und Dichtung mit Bezug auf Goethe ausführt, gilt schließlich von jedem großen Dichter. Auch bei Liliencron liegt es so, daß er »im eignen Innern die großen Vorwürfe seiner Dichtung suchen mußte«; und gerade bei ihm hatte 362 sich, als er so spät zur Dichtung kam, schon eine »phantasiemäßige Anschauung der Welt« gebildet. Auch bei ihm wuchs diese »mit ihrer dichterischen Verwertung von seinen ersten poetischen Versuchen an«, auch bei ihm liegen die letzten Motive seiner Schöpfungen und ihr edelster Gehalt im eignen Innern. Und er fragte sich wohl einmal selbst: Woher?, als er in wenigen Minuten das große Phantasiebild der »Bellevue« niedergeschrieben hatte.

Ich ritt voran, ich trabte zu

Durch eine schwere Wälderruh,

Und hügelaufwärts ging mein Steg,

Und dicht verhangen war mein Weg.

In Nadelschwarz und Zweigen

Hing dumpf und stumpf das Schweigen

— — — — — — — — — —

Es weht ein frischer Wind woher,

Kommt nackter Fels, kommt offnes Meer,

Die Stute wirft die Stirn empor,

Die Nüster zieht, sie spitzt das Ohr.

Mein Tier, laß ab vom Laufen,

Nun sollst du dich verschnaufen.

Der Wald öffnet sich, eine kalte Brise empfängt Reiter und Roß:

Vor mir und meinem Pferde

Dehnt sich die weite Erde.

Tief unten liegt im Sonnenlicht das Erdall gebreitet; ewiger Völkerfrieden und dann plötzlich:

Es dunkelt; Qualm, zuerst ein Hauch,

Schon loht die Flamme aus dem Rauch,

Das Feuer springt von Land zu Land,

Die Wolken röten sich vom Brand,

Vier böse Rosse stampfen,

Und alle Länder dampfen.

Krieg, Mord, Streit um Hab und Gut, um politische Macht sind auf der Erde, und wer dagegen predigt, wird gesteinigt. Zuweilen schießt ein Stern in eines Menschen Brust, dann führt das Genie, zuerst 363 verlacht, hernach verehrt, die Menge, oder ein Dichter gräbt zwischen zahllosen Feinden sein Gold. Aber der Anblick des Trauerspiels ist auf die Dauer unertragbar. Das Roß wird gewendet.

Und reit auf einen Tempel hin,

Wo nur ein einzig Zellchen drin,

Und sitze ab, und sorge hier

Zuvorderst für mein treues Tier,

Laß dann den Schritt verschallen

Sacht in den leeren Hallen.

Und bleibe nun für mich allein,

Einsiedler will ich fürder sein,

Und nichts mehr sehn von dieser Welt,

Wo die Gerechtigkeit zerschellt.

Es brodelt in den Tiefen,

Und Gottes Engel schliefen.

Liliencron war der souveräne Künstler in seinem fünften Lebensjahrzehnt, in den Kellinghuser Jahren, geworden. Die Einsamkeit, in die ihn dies Bellevuegedicht vom Dezember 1892 am Schluß hinleitet, hatte ihn erzogen (»violenblaue Blume Einsamkeit«), nachdem er Jahre und Jahre durchgestürmt und aus dem Vollen gelebt hatte. Die Münchener Zeit hatte ihn ein wenig vom Wege gedrängt, und im richtigen Bewußtsein seiner im Grunde nordischen und adligen Natur, die sich nur ausnahmsweise einmal in das Treiben eigentlich literarischer Großstadtkreise verlieren durfte, war er rechtzeitig heimgekehrt. Er empfand deutlich, daß die »zweite Periode« seiner Dichterzeit begonnen hatte, und empfand sie nicht immer als etwas Erfreuliches. Es erscheint ja wie ein Gesetz für jeden Dichter, daß nach den sprudelnden Schaffensjahren der ersten Zeit ein Stillstand, eine gewisse Müdigkeit eintritt; wir beobachten sie bei Goethe und Schiller so gut wie bei Keller und Fontane, und dürfen sie keineswegs nur auf äußere Einflüsse zurückführen. Das Letzte im Dichter hängt nicht davon ab, ob er jahrelang als Staatsschreiber oder Gelehrter, als Minister oder Zeitungsschreiber zu wirken genötigt ist – die Zeit einer geringeren oder ganz aussetzenden Fruchtbarkeit hat immer auch innere Gründe. Von einem eigentlichen Aussetzen ist nun freilich bei Liliencron nicht die Rede, aber doch von einer gewissen Ermattung. So reife Früchte einzelne Gedichte auch dieser ersten Altonaer Jahre sind – eine leise 364 Neigung nach unten – rein künstlerisch gesprochen – gegen die Zeit der »Gedichte« ist nicht zu verkennen. Das Gesetz der Wellenhebung und Senkung, der Berge und Täler, das Wilhelm Scherer für den Ablauf unserer ganzen Dichtungsgeschichte feststellte, gilt auch für jede große dichterische Erscheinung im einzelnen. Bei einem Dichter, dem von Gott vergönnt war, sich ganz auszuleben, geht die Bahn niemals steil geradeauf, in einem Gipfel zu enden, sondern in Hebung und Senkung, nur daß bei den Großen der zweite Gipfel höher liegt als der erste.

Es ist auch für diese Jahre Liliencrons bezeichnend, daß er, der stets Gütige, Ritterliche, Entgegenkommende, Hilfsbereite, sich zu keiner Zeit vorher so einläßlich mit der Dichtung anderer, Jüngerer beschäftigte wie jetzt. Eifrig durchackerte er mit Falke manches Gedicht, das dieser ihm brachte. Er änderte nicht nur peinlich den falschen Nominativ Frieden in Friede, sondern nahm die Verse Zug für Zug vor, oder er sah einem jungen Münchener Dichter, der sich an ihn wandte, Satz für Satz nach und schrieb Dehmel einen langen, auf alle Einzelheiten eingehenden Brief über dessen Drama »Der Mitmensch«. Das war mehr als das eifrige Lesen und das feine Urteil der früheren Jahre. Dabei aber ließ Liliencron sich selbst jetzt eher einmal eine sprachliche Härte, eine bequeme Umstellung durchgehn, und auch darin zeigt sich der leise Zug der Ermüdung, der aus den im August 1893 erschienenen »Neuen Gedichten« spricht.

Das Buch war Gustav Falke gewidmet, und gleich das diesem zugeschriebene Gedicht wirkt nicht recht frisch. Liliencron hatte dem Band ein goethisches Leitwort vorangestellt: »Und so schnurrt denn durch die ganze, halbwahre Philisterleierkastenmelodie, daß die Kunst die Moralgesetze anerkennen und sich ihnen unterordnen solle. Das Erste hat sie immer getan und muß sie tun – täte sie das Zweite, so wäre sie verloren, und es wäre besser, man hinge ihr einen Mühlstein um den Hals und ertränkte sie, als daß man sie langsam durch das nützlich Flache krepieren ließe.« Aus der durch dies Wort genährten Oppositionsstimmung fließt die Widmung mit ihrer bei dem reifen Dichter allzu burschikos wirkenden Verörtlichung an zweifelhaften Stätten, mit ihrem siebenfachen Glasklang, der der Nachtmützenmoral, den alten Tanten und Pedanten, dem Asketentum und dem Sauertopf gilt, dem Kritiker, dem Nörgelfritz, der Anonymität, der Verkleinerungssucht, Katzenbuckel und Feigheit.

Noch zwei Widmungen finden sich in dem Band, an zwei andere jüngere Freunde, Bierbaum und Dehmel. Und beiden werden eigne 365 Verse vorgesprochen. Bierbaum gegenüber wird an alte Münchener Liebeslust erinnert, Dehmel wird ins Schloß geladen und ihm ein Tanzbild vorgeführt, in das hinein Liliencron jene zuerst heiß begrüßte »Erste Begierde« und des Gastes »Stromüber« spricht. Alle drei Widmungen wirken ein wenig wie Füllsel und haben nicht die überzeugende Kraft wirklicher Dichtung. Auch die erste Ballade des Buchs, der »Pidder Lüng«, der später sehr berühmt wurde, entbehrt der sprachlichen Abgeschliffenheit, die, ohne jemals zur Abgegriffenheit zu werden, von früh an Liliencrons vor dem Druck immer wieder umgeformte Dichtungen auszeichnete.

Der Ritter verneigt sich mit hämischem Hohn,

Der Priester will anheben seinen Sermon.

Oder:

Und er will, um die peinliche Stunde zu enden,

Zu seinen Leuten nach draußen sich wenden.

Freilich führt über solche Härten, die Liliencron zu andern Zeiten selbst als solche empfand, der frische und kräftige Ton des Ganzen wieder hinweg; die holzschnittmäßige Art des Vortrags, immer wieder ausklingend in die Worte »Lewer duad üs Slaav«, paßt gut zu der Erzählung von dem Amtmann Henning Pogwisch, den Pidder Lüng im glühheißen Brei erstickt, als er ungerechte Abgabe gefordert und in den Brei gespien hat. Die in willkürlicher Betonung gegebenen Dichtungen dieses Bandes erreichen nicht die große Wirkung der »Gedichte«, zumal der »Einmarsch in die Stadt Pfahlburg« wirkt vielfach gezwungen. Reizvoll stehn daneben ein paar kleine Liebesgedichte: als eine Erinnerung aus dem Süden »Beppi«:

War die Nacht ein unstet Ruhn,

Nun?

Horchte viel zum Gang hinaus,

Hört im Speicher nur die Maus,

Wie sie piepte,

Die Verliebte.

Nun?

Hatte sanft die Tür gelehnt,

Endlos, endlos mich gesehnt,

Bis die Finsternis zerbricht,

Und ich warte länger nicht.

Nun? 366

Oder das kleine plattdeutsche Gedicht »Trin« von der lütten Deern, die beim Annähen eines Knopfes an die Joppe einen Kuß bekommt und diesen mit einer Ohrfeige lohnt:

Do kiekt se mi ganz luri an,

Häv ick weh dan, mien leve Mann?

Ja, segg ick, un ganz sachen

Fat ick se üm, greep frischen Mot,

Un nu güngt ja allns up eenmal got.

As se gung, segg ick: Lütt Deern,

Kumms ock mal weller mit Nadel und Tweern?

»Ja geern!«

Der »Kranz«, das »Intermezzo« zieren das Buch, und in dem Gedicht vom Maibaum, das viele unausgeglichene Verse enthält, steht die wundervolle Beobachtung:

Ein Wasser schwatzt sich selig durchs Gelände.

Es fehlt nicht an Gedichten, die zu spät aufhören, wofür Liliencron gerade sonst einen sehr feinen Sinn hatte. Der »Souveräne Herr« führt auf einen Kirchhof, in der Art eines bekannten Heinischen Gedichtes, und läßt Skelett nach Skelett erscheinen, von denen jedes aus seinem Leben, nicht über das Herkömmliche hinaus, zu erzählen weiß. Merkwürdig, wie der an Beiworten und feinsten Charakteristiken sonst so reiche Liliencron hier weder von dem Scherenschleifer, noch von dem Gelbgießer, noch von der Dirne und dem Dichter irgend etwas zu sagen weiß, das haften bleibt. Und auch der große Lord, der Tod, der am Ende auf geheimnisvollem Schiff übers Meer fährt, wird nicht Gestalt. Die »Heilige Flamme« gibt dann freilich ein sehr starkes Bild, und die ulkigen (man muß dies Wort der Berliner Mundart brauchen) Verse vom Betrunkenen sind ein Stück toller, aber freierer Laune. Noch aus vergangenen Zeiten stammen die »Schönen Junitage«, vielleicht das feinste lyrische Gedicht der Sammlung, mit dem Nachhall:

Flußüberwärts singt eine Nachtigall.

Und in reinster Schönheit zeigte den Naturwanderer und den Liebespflücker das Gedicht »Einen Sommer lang«, in dem wieder einmal jedes Wort sitzt, wie es sitzen soll: 367

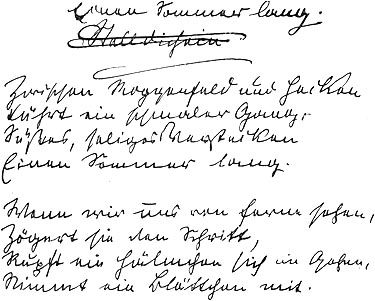

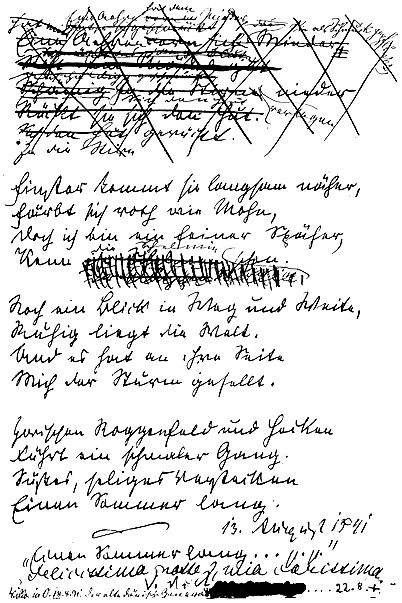

Zwischen Roggenfeld und Hecken

Führt ein schmaler Gang,

Süßes, seliges Verstecken

Einen Sommer lang.

Handschrift: »Einen Sommer lang«

Alter Gewohnheit treu, schob Liliencron auch in dieses Gedichtbuch zwei Prosastücke ein, eine durch naturalistische Zeichnung sehr echt wirkende Skizze »Das sterbende Schwein« und eine kleine Novelle »Die vergessene Hortensie«, in der er ein seltsam ergreifendes Erlebnis gestaltet, und deren »Wurzel« eine bei einer Verlosung in Kellinghusen zurückgebliebene, einsam dastehende Azalie war. Die Hortensie wird von einem kleinen Mädchen abgeholt, und sie bringt einen letzten Schein blühenden Lebens ans Sterbebett eines jungen Menschen.

Gegen das Ende des Bandes aber merkt man in Liliencrons Versen eine leise Wandlung. Da steht jenes noch eben mit hineingebrachte Gedicht »Bellevue«, da gibt er eine »Pieta«: sie zeigt Maria mit dem Leichnam im Sande, am Ufer hart auf Muscheln; sie läßt auf die Leidensgruppe volles, zurückgeworfenes Sonnenlicht und dann den Loderschein späterer Glaubenskämpfe fallen und verbindet zum Schluß linden Westwind und den Plätscherton der Woge mit dem leisen Weinen Marias über den toten Heiland. Dann aber folgt, als das längste Gedicht des Bandes, eine Ottavenreihe »In Poggfred«. Sie war der Beginn einer neuen Zeit für Liliencron, mit ihr trat er, dem fünfzigsten Jahre näher als dem vierzigsten, den Weg zu einem höheren Gipfel an, und als er im Jahre 1896 wieder ein Buch in die Welt sandte, hatte der souveräne Künstler die leichte Müdigkeit, die unausgeglichene Schaffenszeit der »Neuen Gedichte« gründlich überwunden. 368