|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Für seine tapfere Bewährung bei Ladonchamps, St. Remy und St. Quentin mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet, begab sich Liliencron in eine homöopathische Anstalt nach Köthen, dort völlige Heilung zu suchen. Die Gesellschaft im Hause langweilte ihn. Da trat zum erstenmal eine wirklich große, schlagende Liebe in sein Leben und wandelte seine Gedanken, die noch voll Krieg und Sieg waren, völlig um; er lernte durch seinen Arzt eine Familie von Bodenhausen kennen, Mutter und zwei Töchter, die sich gleichfalls zur Kur in Köthen befanden. Er spielte mit der jüngeren viel Klavier, kam in der Enge des Badeorts fortwährend mit ihr zusammen, und schon nach wenigen Tagen war ihm klar, daß er »zum erstenmal wiedergeliebt« sei, daß zum erstenmal »zwei reizende Kinderaugen sehnsüchtig nach ihm ausschauten«.

Die Familie der Freiherren von Bodenhausen stammte aus niedersächsischem Uradel. Der Vater Helenes war der Oberstleutnant außer Dienst Karl von Bodenhausen, ihre Mutter eine geborene Hartmann. Sie selbst war am 9. Mai 1854 in Deutz geboren, also zehn Jahre jünger als Liliencron und damals noch nicht ganz siebzehn Jahre alt, von großer Schönheit. Liliencron war von der Leidenschaft für sie völlig überfallen, ganz und gar durchwühlt. Sein Wesen war in zweifelndem Aufruhr, und alle Gedanken gingen nur auf das eine aus: wie er um sie werben könnte. Helene war vermögenslos, und die Verhältnisse von Liliencrons Eltern waren gerade jetzt so schlecht wie nur irgend denkbar. Aber Liliencron fühlte, daß der Ernst seiner Leidenschaft eine Lebensentscheidung forderte; und so schwankte er, der Helene nur selten allein sprechen konnte, zwischen Höllenqualen und »himmlischen Gefühlen« hin und her. Nachdem er drei Vierteljahre unter der steten körperlichen und seelischen Anspannung des Krieges gelebt hatte, mußte ihn diese tiefe und ernste Liebe um so heftiger bewegen, sie rührte gewissermaßen den ganzen Menschen von Grund auf, und alles, was an Wärme und verschwiegenem Gefühl in ihm war, kam nun zum Ausbruch. Am 30. April traf der Oberstleutnant von Bodenhausen in Köthen ein, eine ritterliche Erscheinung mit verwitterten Zügen, und am 7. Mai hatte Liliencron im Zimmer seiner Doktorin, die die Vertraute des Paares war, eine lange, entscheidende Unterredung mit Helene. Er sagte ihr, daß er völlig ohne Vermögen sei, daß sie sechs bis acht Jahre verlobt bleiben müßten, aber sie ward dadurch nicht entmutigt. Am nächsten Tage hielt Liliencron bei den 82 Eltern an, und, wie er es vorausgesehn hatte, nahmen Helene und er bei der Aussichtslosigkeit der Verhältnisse doch voneinander Abschied. In der Nacht warf er einen Brillantring, den er stets trug und immer seiner künftigen Braut zugedacht hatte, in den Teich der Fasanerie.

Die Eltern wurden in die schweren Kämpfe eingeweiht, und zumal der Vater mühte sich durch brieflichen Zuspruch, den Sohn zu beruhigen. Er verwies ihn fast wie Vater Schiller seinen Fritz in den Mannheimer Nöten auf das Gebet, das ihn in ähnlichen Kämpfen und in manchen andern noch getröstet habe. »Mit dem Gebet, mein Fritz! rate ich Dir! aus Erfahrung, verbinde das angestrengteste Arbeiten, im Dienste, wie privatim, zu Letzterem zähle ich nicht das viele Briefschreiben, sondern wirkliche Arbeiten, als Dich vorzugsweise mit militairischen, wie belletristischen, wozu Du besondere Anlagen zu haben scheinst, zu beschäftigen. Welch einen Vorzug hast Du doch in sofern vor dem armen lieben Fräulein Helene, als Du Dich jedenfalls leichter und anders beschäftigen kannst wie sie. O wie bedauere ich auch das unglückliche junge Mädchen, die Dich doch in der That sehr lieb gehabt zu haben und ein reines, unschuldiges Kind zu sein scheint. Könnten wir armen Eltern Euch helfen, wie namenlos gerne würden wir es alle Beide thun, das glaubt nur, Ihr armen Kinder. Möge sie Dich stets, wie es sicher der Fall sein wird, daran glaube ich, nicht zweifeln zu dürfen, als ein Dir von Gott! gesandter Schutzengel umschweben! der Dich behütet vor allen ferneren leichtsinnigen Streichen, der Dich, so weit es der überstandene blutige Kampf nicht bereits gethan, zum kräftigen, ernsten Manne heranreifen läßt.« Freilich hielt Louis von Liliencron die Liebe der beiden nicht für alle Zeiten für aussichtslos; er verwies darauf, daß sie noch jung seien und von niemand gehindert werden könnten, zu warten, bis Fritz Kompagniechef sein würde. Der Sohn hatte zwar geschrieben, daß er zum Leben in der Ehe viel Geld brauchen würde, aber der Vater meinte aus eigner Erfahrung, es genüge ja so viel, wie man zu einem anständigen Auskommen nötig habe, und verwies auf das Beispiel des Kapitäns zur See Werner (des späteren Admirals Reinhold von Werner), der mit literarischen Arbeiten viel verdiene, was doch Fritz auch können werde. »Also, mein lieber Fritz! Kopf oben! jetzt nicht den Muth verlieren, so wirst Du veredelt aus diesem harten Kampfe hervorgehen. Glaube nur: Gott! prüft die Seinigen nicht zu hart, Er kennt genau unser Maß und weiß, was uns noth thut, um auf den rechten Weg zu kommen, ach! und läßt nicht ab, uns zu ermahnen und uns zu erinnern, um uns zur Erkenntnis 83 zu bringen, in Seiner treuen Geduld mit uns, wie hart auch Seine Wege und Mittel uns oft vorkommen mögen. Nicht umsonst hat Er Dich erst in den blutigen Kampf mit dem Feinde, dann in den mit dem eignen Herzen gesandt! Nein, Er hat Dich lieb und will Dich nur durch Kampf zum Sieg führen, wenn Du tapfer und muthig den Kampf aufnimmst und eben durch eigene Kraft, nach Deinem freien Willen, daraus hervorzugehen strebst.«

Wieder und wieder traf Liliencron in den nächsten Tagen die Geliebte, und beide mußten sich aufs äußerste zusammennehmen, um auf der Straße leidlich ruhig aneinander vorbeizukommen. Am 14. Mai sagten sie sich im Garten noch einmal Lebewohl, sie gab ihm ihr Bild, aber am 15. verlobten sie sich dennoch, und zwar im tiefsten Geheimnis – Liliencron war inzwischen am 9. zum Premierleutnant befördert worden. »Ich habe die Ketten zersprengt!« schrieb er überglücklich an Seckendorff. Er fuhr sofort nach Berlin, um mit dortigen Verwandten zu sprechen, die ihm allerlei Verwendung versprachen, aber doch zum Warten auf den Hauptmannsrang rieten. Anfangs Juni traf er beim Ersatzbataillon in Mainz ein, am 8. Juli zog er mit dem ersten und zweiten Bataillon seines Regiments in dessen neue Garnison Frankfurt am Main, wo er am folgenden Tage mit den andern Dekorierten des Regiments Kaiser Wilhelm auf dem Bahnhof vorgestellt wurde. Seine Stimmung wechselte zwischen niederdrückenden Befürchtungen, die er sich gelegentlich sogar von einer Wahrsagerin bestätigen ließ, und jubelndem Leichtsinn. So fuhr er einmal mit Busse zusammen am Feiertag nach Homburg hinüber, beide gingen in den Spielsaal und verloren achthundert Gulden, alles, was sie bei sich trugen. Erst durch drahtlich erbetenes Eingreifen eines Freundes konnten sie die Gasthofrechnung und die Rückfahrt bezahlen.

Im Juli traf sich Liliencron wieder mit Helene in Köthen. Inzwischen hatte sich der Entschluß, den Abschied zu nehmen, in ihm befestigt. Die Wunde wollte trotz des zweiten Heilversuchs in der Köthener Anstalt nicht recht zuheilen, der Vater konnte die in den letzten Jahren aufgesummten Schulden nicht bezahlen, und eine Verbindung mit Helene erschien unmöglich, weil beide Familien die erforderliche Geldsicherheit nicht hinterlegen konnten. Ein toller Streich, aus der übererregten Stimmung erklärbar, machte allem Zögern ein Ende. Liliencron war während der Frankfurter Messe eines Abends Rondeoffizier, führte aber seine Begleitmannschaften in Meßbuden und schließlich zu Wagen nach Bornheim, ließ sie dort abschnallen und in 84 einem der Sommergasthöfe am Tanz teilnehmen. Bevor ein notwendigerweise sehr hart ablaufendes Verfahren eingeleitet werden konnte, bat er, durch Busse gut beraten, um den Abschied, der ihm am 18. Oktober 1871 bewilligt wurde. Ungern ließ das Regiment den beliebten guten Kameraden scheiden, ungern schied er selbst – aber die Hoffnung, Helene früher zu erringen, half über den Schmerz des Tages hinweg, an dem er den geliebten Rock auszog.

Liliencron fuhr zunächst nach Kiel zu den Eltern und versuchte von dort aus, seine Angelegenheiten nach Möglichkeit zu ordnen. Ärgerliche Verhandlungen mit allerlei Gläubigern und Schuldnern füllten die Wintermonate aus. Der Vater hatte den Abschied genommen, und die Familie zog in das holsteinische Landstädtchen Kellinghusen, dessen reine Luft der magenkranken Mutter nützen sollte. Hier schrieb Liliencron eine Anzahl Novellen und dachte schon an ihre Veröffentlichung als Buch, mit einer Widmung an Seckendorff. Ein Braunschweiger Buchhändler war bereit, sie zu verlegen. Sechs waren – sie sind uns nicht erhalten – nach Liliencrons Bericht Skizzen in der Art von Storm und Turgenjew, die siebente eine »Soldatenphantasie«; Liliencron schenkte sie dem Freund Busse, der sie erst nach des Kameraden Tod veröffentlichte.

Die kleine Geschichte geht von dem Zusammensein mit einem alten Kriegskameraden aus, das Erinnerungen geweckt hat. Dänischer Krieg, Marsch durch einen Wald, der Tod eines jungen Leutnants; dann ein Stückchen aus dem österreichischen Krieg, österreichische Weißröcke gehen auf den von den Preußen besetzten Wald vor – es ist bei Nachod. Kampf um ein Gehöft, Brandgranaten fliegen ins Dach, die Tür wird aufgebrochen, im Einzelkampf sieht der Offizier einen schwarzen Satan auf seiner Brust knien, zwei weiße, wahnsinnige Augen, ein kurzes, flammenartiges Dolchmesser. Das war bei Wörth. Und so reiht sich Eindruck an Eindruck: eine Rast vor Metz mit Busse bei rasch gebackenem Eierkuchen, ein kleines Erlebnis auf der Beiwacht hinter Charly, unruhiger Schlaf am Kamin bei Marées, der Vormarsch von St. Remy und der Tod des Hauptmanns Roques, die Schlacht bei St. Quentin. Das alles aber ist nur geträumt, und zum Schluß erwacht der Erzähler, sein Bursche überreicht ihm ein Musikprogramm und fragt, ob der Herr Oberst dem Musikmeister erlaube, fortzugehn. Der Alte aber läßt sich noch einmal den alten Dessauer vorspielen und spricht laut: »Mit Gott für König und Vaterland, und ginge es gegen die ganze Welt!«

Alle diese Bilder sind scharf gesehn, aber keins ist ausgeführt. Es 85 ist immer nur der Blitz eines einzigen Eindrucks darin, um den sich das andere ganz knapp gruppiert. Alles mehr Rohstoff zum wirklichen Erzählen als schon Erzählung, aber in Einzelheiten packend und lebendig.

Diese Versuche blieben liegen. Die Sorgen des täglichen Lebens nahmen Gedanken und Zeit völlig in Anspruch. Und schließlich empfand Liliencron das, was er geschrieben hatte, trotz dem Lob des Verlegers, überscharf als »dummes Zeug«. Sehr fein sagte er sich, daß das, was der Verleger von freier Phantasie schreibe, doch wohl nur eine ungebundene Phantasie sei. Dazu beschäftigten ihn religiöse Fragen; wie er sich schon in Flancourt im Feldzug tiefernst mit dem Problem der Göttlichkeit oder Menschlichkeit Jesu befaßt hatte, so dachte er nun, in der Nähe der Mutter, diesen Gedankenkreis noch einmal durch und kam schließlich nach fast an den Rand des Wahnsinns führenden Grübeleien zu dem festen, beruhigenden Schluß: »Ich glaube an Jesus Christus als den eingeborenen Sohn Gottes, von der heiligen Mutter Gottes geboren, als an den Gott-Mensch.« Er ward sich darüber klar, daß man das Geheimnis Gottes und Christi nicht auf spekulativem Weg ergründen dürfe, daß man einfach glauben solle.

Am 30. Juli 1872 ward Frau von Liliencron im Kloster Itzehoe bei ihrer Base von Warnstedt von den schweren Leiden ihrer letzten Jahre erlöst. Die bestimmte Hoffnung auf ein Wiedersehen im Jenseits brachte Liliencron über den tiefen Schmerz einigermaßen hinweg. Er empfand noch einmal nicht nur die Klugheit, den Edelmut und den geistigen Reichtum, sondern besonders auch die Frömmigkeit der Verklärten und nahm sich vor, sich in allen ernsten Augenblicken seines Lebens unter ihrem Segen mit ihr zu beraten. Die Verlobung mit Helene wurde nach oft wiederholten Überlegungen gelöst und der Ernst der Todesstunde vermännlichte und stillte das Gefühl der Enttäuschung. Seine Schulden konnte Liliencron leidlich ordnen und im Oktober an den Kaiser ein Gesuch um Wiedereinstellung einreichen. Am 12. Dezember 1872 ward seine Bitte bewilligt und er als Premierleutnant im siebenten Pommerschen Infanterieregiment Nr. 54 wieder eingestellt. So hatte Liliencron das Glück, wieder einen neuen deutschen Landesteil kennen zu lernen. Noch kurz vor seiner Abreise hatte er mit der Lesung der Selbstbetrachtungen des Kaisers Mark Aurel begonnen, und diese hatten ihm großen Eindruck gemacht; insbesondere schrieb er sich den Satz ab: »Sieh hinein in die glänzenden heiligen Sterne, als wandertest du mit ihnen, und du wirst auf 86 Augenblicke all den Erdenschmutz hinter dir lassen.« Tief abgewendet aber hatte er sich von dem damals die deutsche Welt so stark beeinflussenden Materialismus Ludwig Büchners, dessen »Kraft und Stoff« gerade in den siebziger Jahren weithin wirkte.

So glücklich sich Liliencron im 81. Regiment gefühlt hatte, so wenig behagte es ihm bei den Vierundfünfzigern, wo er als ein Fremder eintreten mußte. Es kam noch hinzu, daß fast alle Kameraden verheiratet waren, so daß der Junggeselle sich sehr vereinsamt vorkam. So war Liliencron froh, durch zahlreiche Kommandos dem Garnisondienst in der alten Feste Gneisenaus und Nettelbecks fast völlig entzogen zu sein. Das einzige, was ihn in Kolberg tröstete, war die Musik, die ihn auch mit dem jungen, später allzu früh verstorbenen Balladenkomponisten Martin Plüddemann, einem gebürtigen Kolberger, zusammenführte. Als Lieder von Robert Franz, den Liliencron stets sehr liebte, in Kolberg mit Erfolg gesungen worden waren, schrieb er das dem Tondichter, der ihm von Halle aus erwiderte: »Vielen Dank für die freundliche Mitteilung, daß meine Lieder in Kolberg und dessen Umgebungen eine gute Stätte gefunden haben. Aehnliches kann schwerlich von den hiesigen ›hochzivilisierten‹ Landstrichen behauptet werden, was sich vielleicht daraus erklärt, daß ihnen über aller Kultur die Natur etwas abhanden gekommen sein mag.«

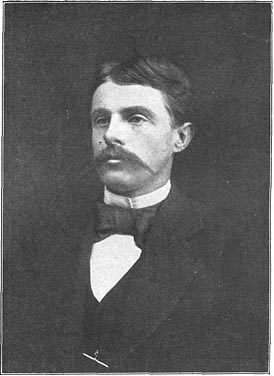

Liliencron im Jahre 1873

Aufn.: D. Vahlendick, Kellinghusen

Im Februar 1873 ward Liliencron zum Ersatzgeschäft nach der Provinz Posen kommandiert, die er ja von früher kannte. Er fuhr nach Gnesen und Hohensalza (damals noch Inowrazlaw) und bis nach Thorn hinüber. Ohne in die ihm gleichgültige Garnison, in der auch der Anblick der Ostsee ihm wenig gab, zurückzukehren, kam er am 1. April 1873 zur Schießschule nach Spandau; hier erreichte ihn die Nachricht, daß Helene von Bodenhausen sich einem andern verlobt habe.

In seiner Verzweiflung – denn immer noch hatte er heimlich eine Hoffnung festgehalten – stürzte sich Liliencron unbesonnen in neue Schulden – Berlin mit seinem jetzt aufrauschenden Glanz war ja so nahe! Vor dem Eintritt ins neue Regiment hatte er die alten Schulden ohnehin nicht voll bezahlen können, sie summten sich durch Zins und Zinseszins wieder erheblich auf. Seine Laufbahn führte zwar jetzt stracks hinauf: von Spandau aus kam er als Bezirksadjutant nach Stettin und rasche Beförderung stand in Aussicht. Man versuchte alles, ihn zu halten, aber die zum Teil bei Wucherern aufgenommenen Schulden waren nicht so rasch zu tilgen, und so erbat und erhielt er im September 1875 den Abschied, diesmal »behufs 87 Auswanderung« ohne Pension. Auch das Verlöbnis mit einer Gutsbesitzerstochter in Pommern ging in die Brüche, als der Schwiegervater von den Schulden erfuhr.

Über den beiden Jahren, die nun folgen, liegt ein tiefes Dunkel, das Liliencron selbst fast geflissentlich niemals lüftete. Nur weniges läßt sich mit Sicherheit über diese Zeit feststellen. Er hat jeden Briefwechsel mit den alten Freunden aufgegeben und sich mit bewußter Abschließung ganz auf ein neues Gleis gestellt. Noch Ende September 1875 hat er sich nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika eingeschifft. Er brachte vorzügliche Zeugnisse und Empfehlungen seiner Vorgesetzten bis zu den Höchsten hinauf mit und wandte sich an den deutschen Gesandten Kurd von Schlözer, den Jugendfreund seines Vaters, um durch ihn eine Offiziersstellung in einem der südamerikanischen Staaten zu erreichen; aber die Kosten der Ausstattung waren zu hoch, und so saß der deutsche Freiherr bald in großem Elend in Neuyork. Philadelphia, Washington, ihm durch die Geschichte seiner Vorfahren so wert, und die großen Seen hat er kennen gelernt und ist nach San Antonio in Texas hinübergefahren. Seine Base Toni von Liliencron hat er besucht. Dann hat er sich als Sprachlehrer, Bereiter, einmal sogar als Stubenmaler durchgeschlagen. Er besaß nur nicht die Dreistigkeit, seinen ihm so werten adeligen Namen genügend auszunützen, sonst hätte er, insbesondere bei seinem Glück bei Frauen, vielleicht doch drüben anderes erreicht. Eine Zeitlang war Liliencron Klavierlehrer; aber er übte mit seinen Schülern immer wieder die geliebten Klassiker, während die Eltern von Herrn Leiliencraun, wie sie ihn zu seinem Entsetzen nannten, glatte Salonmusik forderten. Freilich zwang ihn dann die Not, gelegentlich im Franklin-Garden, einem Wirtshaus in der Nähe der Bowery, und an andern Orten auf dem Klavier Biermusik zu spielen, und häufig hat er im »Hotel zum Alligator« in Neuyork verkehren müssen, einem Gasthof, der folgendermaßen geschildert wird: »Er wird von einem Deutschen geleitet und hat fast ausschließlich deutsche Kundschaft. Eine Spelunke ist er durchaus nicht. Für 5 Cents (22 Pf.) gewährt der Wirt Nachtquartier. Das besteht in einem Stuhl, einer überheizten Bude und einem Stück Seil. Das heißt: Das Seil ist zwischen zwei Pfosten quer durch die Stube gezogen. Auf beiden Seiten des Seils sitzen die Gäste, legen die Arme auf das Seil, darauf den Kopf, und schlafen so bis 5 Uhr morgens. Um diese Zeit klopft der Wirt mit einem ehemaligen Stuhlbein auf den Tisch und schreit: ›5 Cents für Kaffee!‹ Wer diese fürstliche Summe nicht erschwingen kann, muß jetzt das 88 Lokal verlassen. Diejenigen, die sie erschwingen, dürfen noch eine Stunde weiter ›pennen‹. Ein neuer Schlag mit dem Stuhlbein kündet dann das Frühstück an. Wer nicht durch den Schlag erwacht, wird unsanfter geweckt. Das Seil wird losgebunden, und die Menschen, die sich noch darauf stützen, taumeln in den Saal zu Boden.«

Das ganze Leben drüben konnte dem formvollen Mann nicht zusagen. Es ging, wie er später schrieb, »so schnurstracks gegen alle seine Gewohnheiten, Empfindungen, Lebensbetrachtungen«, daß ihm später sein dortiger Aufenthalt wie eine Hölle vorkam.

Den Eindruck Amerikas hat er einmal so angedeutet: »Wer auch nur wenige Wochen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika gewesen ist, wird ein Gefühl der bedingungslosen Freiheit mit in sein Vaterland zurücknehmen und bis an seinen Tod daran zurückdenken.

Frei! Mach und tue, was du willst. Das heißt: stiehlst du einen Regenschirm, so wird dir unfehlbar eine Zuchthausstrafe von fünf Jahren zum mindesten zuerkannt. Stiehlst du eine Million: man vergöttert dich und setzt dir ein Denkmal.

Frei! Ich will ein Beispiel nehmen: Auf einer Fahrt mit der Eisenbahn gefällt es dir, um dein Ziel, das zwischen zwei Haltepunkten liegt, schneller zu erreichen, mit einem Sprunge den in voller Fahrt befindlichen Zug zu verlassen. Gut. Es hindert dich kein Mensch. Es ist deine Sache. Du springst und brichst vielleicht den Arm, ein Bein, den Hals – deine Sache . . .

Frei!«

Auch von Liebesabenteuern drüben hat er gelegentlich berichtet. Und auch den Eindruck des Neuyorker Lebens hat er mit der Sehnsucht nach der Heimat in Versen verschmolzen, die er später keinem seiner Bücher wieder einverleibt hat.

Der Broadway in New-York.

Die Straße, die den Westen mit dem Osten

Und wieder weiter mit dem Westen bindet,

Betrat ich einst: Der Erde Reichtum fließt

Durch diese Riesenader von New-York.

Der Völker bunte Mischung sah ich hasten,

Doch drängte sich der Yankee klug und rastlos

Vor allen hier: in seinen scharfen Augen,

In seinem Rennen, seinem Sinnen lag 89

Nur eins, die unersättlich große Gier

Nach Gold, auf alle Fälle Geld zu »machen«.

Und mich befiel ein Grauen, ratlos fast

Sah ich mich um nach einem Halt. – Da plötzlich

In all dem Schreien, Stoßen, Fluchen, Treiben,

Zog klar vorüber mir ein liebes Bild:

Ganz wie versteckt in Feld und Wald und Haide,

Fern von den Dörfern und den großen Straßen,

Liegt unser Haus vereinsamt und verloren,

In eines alten Gartens stiller Welt.

Die Sonne schien auf kiesbedeckte Wege,

Und in den Bäumen war ein Maienleben.

Du gingst zur Seite mir, und Hand in Hand,

So standen endlich wir am lichten Rande

Der kleinen Holzung: vor uns schwieg die Landschaft.

Ein Läuten kam aus unsichtbarer Ferne.

Wie schön es war. – Es zogen tiefe Schatten

Um uns, und fröhlich küßte deine Augen

Ein frischer Buchenzweig. –

Als abends dann noch einmal wir durchschritten

Des Parkes Grund, die Nachtigall zu finden,

(Du wolltest ja durchaus sie singen sehen)

Wie lehntest halb erschrocken du den Kopf

An meine Schulter, als im Dickicht, plötzlich

Der Marmorfaun gespenstisch auf uns sah.

Und grade hier mit voller Inbrunst schlug,

In einem kaum erblühten Apfelbaum,

Die Liederkönigin; die schönsten Lieder

Sang klagend sie dem frechen Gotte vor. –

Das volle, ganze Glück lag ausgebreitet

In unsern Herzen, und es zog der Friede

Weit übers Land. . . . Hell leuchteten die Sterne,

Hell über uns in stiller Frühlingsnacht.

Im Jahre 1877, zu Anfang Februar, kehrte Liliencron über Liverpool nach Deutschland zurück und ließ sich zunächst in Hamburg nieder. Sein Ruhegehalt in Höhe von 498 Mark und 750 Mark Verwundetenzulage ward ihm durch des Königs Gnade auf eine Eingabe des Vaters wieder bewilligt, und am 8. Oktober 1878 erhielt er auch die Erlaubnis zum Tragen der Armeeuniform. Mit allem Ernst 90 begann er jetzt schriftstellerisch zu arbeiten und sah mit Verachtung auf das »Wischiwaschi« seiner früheren, Seckendorff und Busse übersandten Novellen zurück.

Nach der Rückkehr aus Amerika, 1878

Wieder und wieder las er im Gedenken Oldensvorter Knabentage Theodor Storm und wagte nun, dem großen Landsmann einen Gruß zu senden; er erzählte ihm, wie er im Kreise von Kameraden am Beiwachtfeuer vor Metz seiner gedacht habe. Und Theodor Storm erwiderte von Husum aus am 12. Juni 1877: »Wenn ich Ihren freundlichen Brief erst heute beantworte, so ist es deshalb nicht weniger gut gemeint; Zeit und Kraft fangen allmählich an, bei mir etwas knapp zu werden. Haben Sie herzlichen Dank für Ihren Frühlingsgruß! – Ob mir die Ohren geklungen, als Sie und Ihre Kameraden in der Bivouac-Nacht vor Metz meiner gedacht, kann ich jetzt freilich nicht mehr sagen; einen Brief habe ich derzeit nicht erhalten.« Die von den jungen Offizieren bewunderte Dichtung war die zarte Erzählung »Ein grünes Blatt« gewesen; sie beginnt damit, daß im Feldlager während des Putzens der Dichter das Tagebuch eines andern vornimmt und das »Blatt aus sommerlichen Tagen« findet und liest – die Umwelt ist also die gleiche. Storm bemerkte dazu: »Die kleine Dichtung entstand übrigens 1850 hier während des Belagerungszustandes.« Inzwischen hatte Liliencron auch die Erzählung »Heut und ehedem« gelesen, in der eine Dame auf einem Bahnhof ihr Abteil nicht gleich findet und ein junger Offizier ihr seine Hilfe anbietet; als die ihm aber sagt, sie führe dritter Klasse, verschwindet er spurlos. Daran hatte der Offizier in Liliencron Anstoß genommen, die Echtheit der Geschichte bezweifelt, genau wie er später seinem Freunde Jacob Loewenberg ein grelles, novellistisch berichtetes Reservistenerlebnis zunächst nicht glaubte. Storm aber schrieb: »Die Geschichte von dem Offizier und der III. Classe ist buchstäblich wahr. Und obgleich ich liebe Freunde unter den Preuß. Offizieren habe – ›hatte‹ muß ich eigentlich sagen: denn der mir liebste, Major v. Kaisenberg, fiel auf den Spicherer Höhen – so ist die gerügte Schwäche im Offiziersstande doch recht verbreitet; sie wird ja sogar von oben her absichtlich genährt. Die Dame, der das geschah, war meine Frau, die ich bald nach der Rückkehr in die Heimath verlieren mußte. Uebrigens ist es unvermeidlich; wo ein ganzer Stand vornehm erscheinen soll, da muß die innere Vornehmheit auf Kosten der äußeren leiden.«

Liliencron hatte in dem Brief an Storm wieder für Robert Franz geworben und insbesondere eine Vertonung von Storms »Meine Mutter hats gewollt« (aus »Immensee«) gerühmt. Dazu bemerkte 91 der Dichter: »Von ›Meine Mutter hats gewollt‹ habe ich manche Composition durchgesehen; keine hat mir gefallen, auch die von Franz nicht; die von Ihnen genannten kenne ich nicht. Schumann wäre vielleicht, wenn irgend einer, der Componist für einzelne meiner Gedichte gewesen.«

Endlich hatte Liliencron um das Bildnis Storms gebeten. »Mit meinen Photographien«, sagte dieser darauf, »steht es augenblicklich übel. Sie sind z. Z. nicht einmal im Buchladen zu haben. Ich soll immer einmal wieder auf den Photographierstuhl, und wenn es geschehen, werde ich Ihnen ein Bild schicken. Erfreuen würden Sie mich, wenn Sie mir die unbekannten Compositionen, oder doch die Sie für die gelungsten halten, zugänglich machten. Und dann – ich las in ›Ueber Land und Meer‹ den Anfang einer Shakespeares-Novelle von Ihnen, der mich auf das Weitere begierig machte. Könnte ich auf etwa vierzehn Tage vielleicht einmal den ganzen Abdruck bekommen? Ich kann's hier nicht erlangen.« Die betreffende Erzählung war aber nicht von Liliencron, sondern von der Gattin seines Vetters Rochus, Luise von Liliencron, geborenen Tutein. Endlich wies Storm Liliencron noch darauf hin, daß er vor einigen Tagen aus Madrid eine zierliche spanische Ausgabe von »Immensee« ›El laga de las abejas‹ übersetzt von Antonio ü Melia, erhalten habe.

Auch zu Storms Gegenbild, Emanuel Geibel, versuchte Liliencron Beziehungen anzuknüpfen, wobei ihm der Vater, der vorübergehend bei Lübecker Freunden lebte, helfen sollte. Mit einem der alten Schulgenossen trat er in neuen Verkehr, mit dem Musiker Theodor Gänge in Kiel, und erhielt diese neu geschlossene Verbindung durch lange Jahre.

Kaum war Liliencron in Deutschland, da näherte er sich auch – im Juni 1877 – wieder Helene von Bodenhausen. Ihr Vater war inzwischen gestorben, die Schwester Toska verheiratet, und in Görlitz verlobten sich nun die beiden – die frühere Verlobung Helenes war damals rasch wieder gelöst worden. Nach all der Sehnsucht der sechs Jahre, in denen Liliencron doch ab und zu Nachricht von ihr bekommen hatte, war er nun überglücklich, wenn er sich auch darüber klar war, daß an eine rasche Heirat nicht gedacht werden konnte. Von seiner kleinen Wohnung in der Neuen Straße Nr. 3 (der jetzigen Danziger Straße) in Hamburg-St. Georg, dann von seinem Zimmer in der Grindelallee 158 schrieb er nach allen Seiten um Anstellung. Gern wäre er in den russisch-türkischen Krieg gezogen, wenn er die Mittel dazu hätte aufbringen können. Schließlich entschloß er sich, 92 Musiklehrer zu werden und zunächst ein paar hundert Taler für die Ausbildung zusammenzuleihen. Am 18. Dezember des Jahres folgte die öffentliche Verlobung. Neue religiöse Kämpfe begannen, denn Liliencron war entschlossen, mit Helene, die längst im Herzen Katholikin war, zur katholischen Kirche überzutreten. Der Gottesdienst der andern Konfession wirkte »berauschend, beseligend, beruhigend« auf ihn. »Schon seit 66 sehne ich mich mit jeder Faser zu jener Religion, der allein ich mich vertrauen möchte. Die ruhige, kalte, plumpe, bäurische protestantische Religion kann mich nicht begeistern. Meine ästhetischen Gefühle, mein Drang nach Liebe und Vergebung – mein Herz fühlt sich nur hingezogen und erhoben in Deiner Kirche. Jene (ich möchte sagen) Heiterkeit, jener schöne, rührende Zug der Vergebung unserer Sünden bei Euch hat mich von jeher ergriffen«, so bekannte er sich an Seckendorff, der aber jede zudringliche Beeinflussung taktvoll vermied und ihm nur auf Anfrage einen Breslauer Domherrn für den von Liliencron gesuchten Unterricht empfahl (Helene lebte ja in Görlitz). Liliencron bat, ihm auch einen Hamburger Geistlichen namhaft zu machen, er ließ sich katholische Lehrbücher, wie den Dubelmannschen Leitfaden für den katholischen Religionsunterricht an höheren Lehranstalten, übersenden. Er besuchte, wie einst in Mainz, die katholische Kirche und gewann Einblick in den Messedienst, den er nun »unglaublich sympathisch« fand. Er überwand auch die Abneigung gegen die katholische Form des Abendmahls, und der Genuß des Weins nur durch den Priester war ihm immer noch, trotz dem befremdenden Eindruck, lieber als der Streit zwischen Lutheranern und Reformierten über die Bedeutung des Symbols. Aber über die Ohrenbeichte kam er nicht hinweg; lieber als die Offenbarung des Geheimsten an einen fremden Geistlichen, war ihm denn doch der Gedanke, Gott dem Herrn selbst zu beichten.

Oft überfiel ihn mit Bergesschwere der Zweifel, ob er noch berechtigt sei, Helene an sich zu fesseln; die Spuren der leichtsinnigen Berliner Tage, der bösen Irrfahrten im Dollarlande, der elenden Schuldengeschäfte, die soviel von seinen Nerven und seiner Zeit beanspruchten – das alles empfand er in dunkeln Stunden als brennende Male gegenüber der jungen Reinheit seiner Verlobten:

Du kettest immer noch dein junges Leben

An mein Geschick, das dunklere Gestalten

Mit jedem neuen Tage mehr umwalten,

So sehr ich kämpfe, mich zum Licht zu heben. 93

Mich traf ein Fluch, und böse Mächte schweben

Um meine Stirn, die mich gebunden halten,

Die nur noch tückischer die Fäuste ballten,

Als ich dein Schicksal wollt in meins verweben.

Noch einmal gieb, eh ich das Licht seh schwinden,

Die lieben Hände mir, laß mich sie fassen,

Wenn mich die Geister grausend dir entwinden. –

So lebe wohl; schon fühl ich mich erblassen,

Die Finger lösen sich, und leise, leise

Ziehn fremde Schatten um mich ihre Kreise.

Unter diesen inneren Kämpfen begann Liliencron mit seiner Ausbildung zum Gesanglehrer, wofür das Geld unter großen Beschwernissen aufgebracht war. Am 8. Oktober 1878 fand in Görlitz die Trauung mit Helene von Bodenhausen statt, zum Bedauern der Schwiegermutter noch in der evangelischen Kirche. Das junge Paar zog nach Hamburg-St. Georg (auf dem linken Alsterufer) in das Haus Alsterweg 2 (jetzt Schmilinskystraße), drei Treppen hoch, in eine sehr bescheidene Wohnung; als der Prinz Emil zu Schoenaich-Carolath, mit dem Liliencron in diesen Jahren in Beziehung trat, einmal gelegentlich eines Rennens bei ihm zu Tisch war, merkte er, daß das Eßzimmer eigentlich ein ausgeräumtes Schlafzimmer war, worüber ihn jedoch Liliencrons feine und unbefangene Form ohne weiteres hinwegbrachte.

Fürchterlich begannen nun in dem jungen Eheglück die alten Schulden Liliencron wieder zu plagen. Seine Gläubiger hatten im Militärwochenblatt die Wiederverleihung der Uniform gelesen und setzten über ganze hundert Mark einen Pfändungsbefehl durch, den zufällig die junge Frau von Liliencron in Empfang nahm.

Da schrieb er Helene die Verse:

Vorbei die ersten Liebeswochen,

Die wir gelebt an unserm Herd.

Der Feind will an die Thüre pochen,

Ein Feind, der wohl des Kampfes wert.

Es packt mich an von allen Seiten

Der wüsten Sorgen Angriffsheer. 94

Das ist ein Lärmen, Wüten, Streiten,

Ein schäumend, wildempörtes Meer.

Das Ruder halte ich in Händen,

Dem Sturme seh ich ins Gesicht;

Und läge ich in Sargeswänden,

Ich gäbe dich dem Sturme nicht.

Zu ruhn an stillen Waldesquellen,

Gönnt selten uns ein menschlich Glück;

Ein Schwimmen gegen Stromesschnellen

Ist unsres Leben hart Geschick.

Und so ging es Tag für Tag. Unablässig bemühte er sich unterdessen um eine Anstellung, da er mit seinen musikalischen Studien, schon aus Geldmangel, nicht vorwärts kam. Er wandte sich persönlich in Berlin an den Staatssekretär des Auswärtigen Amts, Bernhard Ernst von Bülow, den alten Bekannten seines Vaters; Bülow mußte ihm aber sagen, daß er für die Verwendung in Berlin mangels juristischer Kenntnisse nicht in Frage komme und in den Konsulardienst als Verheirateter nicht aufgenommen werden könne. Moltke, der ja gleichfalls mit Liliencrons Eltern in Beziehung stand, wollte ihn in der Gensdarmerie unterbringen – hier traten wieder die Kosten der Ausstattung hindernd in den Weg. Die Gläubiger ließen dem Paar nur mit knapper Not die Möbel, und Liliencron mußte seinen Ruhegehalt auf Monate hinaus verpfänden. Endlich aber tat sich eine Hoffnung auf – er entschloß sich, um seine Aufnahme in den innern Verwaltungsdienst zu bitten. 95