|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wer kennt den kölner Dom nicht fast so gut, als hätte er selbst vor diesem Riesenbau staunend und bewundernd gestanden, seit Boisserée mit unendlich treuer Beharrlichkeit sein großes, unglaublich mühevolles Werk vollendete! Nach diesem Meister nur mit Worten, oder auch mit dem Griffel eine umständliche Darstellung desselben unternehmen zu wollen, wäre ein eben so überflüßiges als unbelohnendes, ja ein fast frevelhaftes Wagniß.

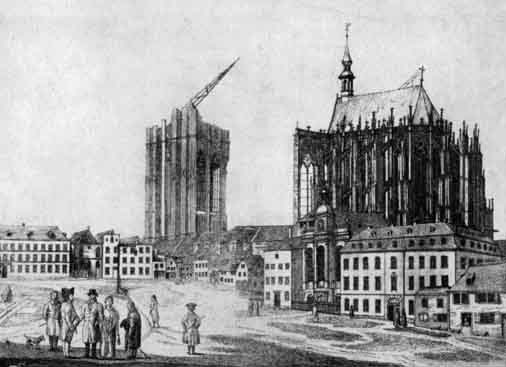

Alle Kölner, vom Vornehmsten bis zum Geringsten im Volke, hängen mit warmem Patriotismus an diesem ihren alten Meisterwerk gothischer Baukunst. Sowie er dasteht, unvollendet, durch die unglückliche Wahl der zu bald verwitternden Steinart schon bei seinem ersten Entstehen dem, um viele Jahrhunderte zu früh eingetretenen, Verfalle geweiht, ist der ehrwürdige Tempel ihnen heilig und werth; und sie wollen in unveränderter Gestalt ihn erhalten wissen. Ganz Köln kam in Bewegung, als vor einigen Jahren, bei der nur zu nothwendig gewordenen Reparatur des edeln Baues, der seit Jahrhunderten obenstehende Krahnen von dem einzigen halbvollendeten Thurme heruntergenommen wurde, und das Volk ruhte nicht eher, bis es ihn wieder an seiner alten Stelle sah, der er doch keineswegs zur besondern Zierde gereicht.

Johann Paul Josef Ritter: Köln, Domhof; um 1806

Jeder Fremde, der betrachtend vor dem Dome verweilt, findet unter den Vorübergehenden sehr bald einen freiwilligen Cicerone, der sich zu ihm gesellt, und ohne eine Belohnung dafür zu erwarten, über Alles, was er zu wissen verlangen könnte, ihm gehörige Auskunft gibt; der Kutscher, dem ich bei meiner ersten Ausflucht in Köln anbefahl, mich vor allen Dingen rings um den Dom zu fahren, machte mir ein so freundliches Gesicht, als ob ich ihm einen Kronthaler zum Trinkgelde gegeben hätte. Auch führte er seinen Auftrag, dessen Schwierigkeit ich erst später einsah, zu meiner größten Zufriedenheit aus. Es ist unmöglich, eine Uebersicht des ganzen Gebäudes zu gewinnen, wenn man nicht ein eigenes, viel Zeit und Mühe kostendes Geschäft sich daraus machen will. Der Raum, den es einnimmt, ist ungeheuer groß; man glaubt unter den Trümmern nicht einer einzigen Kirche, sondern einer ganzen, aus Palästen und Tempeln einst bestehenden Stadt darin zu wandeln. Enge Straßen, kleine Häuser drängen sich von allen Seiten an den hohen Wunderbau heran und vergönnen keine freie Ansicht desselben, und dies ist leider bei fast allen Meisterwerken altgothischer Baukunst der Fall. Selbst der prachtvolle, leider aber auch nicht vollendete Münster in Straßburg macht hiervon keine Ausnahme, und nur den, freilich weit kleineren, dafür aber auch ganz ausgebauten Münster in Freiburg kann man von allen Seiten ziemlich ungehindert betrachten.

Ehrfurchtsvolles Staunen ergriff mich beim Anblick der Außenseite des Chors, dieses einzigen, völlig ausgebauten Theiles des majestätischen Tempels; ganz allein für sich betrachtet, erscheint dieses Chor wie eine der prachtvollsten und größten Kirchen aus dem Mittelalter. Schwindelnd blickte ich an seiner himmelanstrebenden Höhe hinauf, an alle die Säulen und Säulchen, Spitzbögen und kleinen Thürme, und mit künstlich in Stein gehauenen Verzierungen geschmückten Heiligennischen und Tabernakel, die alle, neben und über einander sich erhebend, ein symmetrisches Ganze bilden, von dessen erhabener Schönheit Worte keinen Begriff zu geben vermögen. Die in unendlicher Abwechselung in einander verschlungenen Verzierungen und Ringe an den kleinen Galerien, Fenstervertiefungen, Tabernakeln, die in verschwenderischer Fülle überall angebracht sind, nehmen, von unten gesehen, wie feine Filigranarbeit sich aus, so trefflich ist Alles für den Standpunkt berechnet, für welchen es bestimmt war.

Das haben Menschenhände geschaffen! dachte ich mit freudigem Stolz. Viele tausend Hände, die der hohe klare Geist eines einzigen Meisters in Thätigkeit setzte, dessen edler Name von seinem undankbaren Zeitalter der Nachwelt leider nicht aufbewahrt wurde! Dieser Einzige vermochte den Plan zu diesem Riesenbau aufzufassen; er schwebte leitend über all' die tausend Arbeiter, die seinem Gebote folgten, ohne eigentlich zu wissen, was sie thaten; und selbst, als er längst schon von dieser Erde sich aufgeschwungen hatte, folgten nachgeborne Geschlechter, Enkel und Urenkel Derer, die unter seinen Augen hier geschafft hatten, noch über zweihundert Jahre lang seiner Vorschrift.

Ach, aber mein froher Muth sank, als ich nun weiter an dem untern, ganz unvollendeten Theil des edeln Baues vorüberkam, als ich die mit Bretern überbauten Säulen, die trauernd dastehenden Trümmer Dessen, was nie zur Vollendung gelangen konnte, überschaute, den mit unglaublichem Kunstaufwande geschmückten, noch nicht halb fertig gewordenen Thurm, diesen herrlichen Torso eines großen im Werden zertrümmerten Meisterwerks. Mir war, als stände ich am Grabe jenes ernsten hohen Kunstsinnes, der, von eitlem Schimmer technischer Fingerfertigkeit und dem leidigen Maschinenwesen erdrückt, uns schwerlich wieder aufersteht.

Keine Ruine in der Welt, nicht die tief versunkene Herrlichkeit des alten Roms, nicht Pompeji und Herkulanum, selbst nicht die Ruinen von Palmyra können, nach meinem Gefühl, einen ernsteren, schmerzlich wehmüthigern Eindruck hervorbringen, als der Anblick dieses Doms! Sie waren doch einst, jene Städte, jene herrlichen Paläste, jene mit den Wunderwerken bildender Kunst geschmückten Tempel. Jahrhunderte lang standen sie da, in aller ihrer Herrlichkeit, und ein hochgebildetes mächtiges Volk zog in ihren prachtvollen glänzenden Hallen ein und aus, im stolzesten Bewußtsein des Hohen und Schönen, das es geschaffen und vollendet. Dann kam auch ihre Zeit, sie sanken und fielen; aber Erblühen und Vergehen ist das unabwendbare Gesetz im Kreislauf der Zeiten, dem auch das Herrlichste auf Erden unterworfen bleibt; und über jenen Trümmern weht der Geist der Poesie und der Erinnerung, und schafft sie zu dauernden Denkmälern einer großen Vergangenheit um. Wie ganz anders aber ist es hier, wo wir das noch nicht zur Hälfte ins Dasein getretene, aus Mangel menschlicher Kraft und Ausdauer, der Zerstörung anheimgefallen sehen müssen, wo bei jedem Schritt die Nichtigkeit des Lebens, der ewig ungleiche Kampf zwischen unserm Wollen und unserm Vollbringen uns recht anschaulich entgegentritt! Jene Ruinen bleiben ewige Denkmäler menschlicher Größe; diese Trümmer stehen da, ein trauriges Monument der Wandelbarkeit und Unzulänglichkeit unsers beschränkteren Daseins, dem Geiste der Schwermuth und ernster Erinnerung an die Eitelkeit und Vergänglichkeit des menschlichen Lebens und Schaffens geweiht.

Das Innere des Doms, eigentlich des Chors, als den einzigen zum Gottesdienst eingerichteten und geweihten Theil dieses Tempels, betrat ich zuerst bei dem am Geburtstage des Königs gehaltenen feierlichen Hochamte. Ich sah ihn prangend im vollsten Schmuck kirchlicher Herrlichkeit; Wolken von Weihrauch stiegen zu dem von feierlichen Harmonien durchrauschten Gewölbe empor; eine große Anzahl Kerzen flammte auf dem Hochaltar, alle Geistlichen waren in vollem Ornate um diesen versammelt, und neben demselben saß der Erzbischof von Köln, angethan mit allen Insignien seiner hohen Würde, auf seinem thronartig erhabenen und geschmückten Sitz. Der ganze weite Raum war mit Betenden angefüllt. Die ganze kirchliche Feier machte einen so imponierenden Eindruck, daß ich einiger Zeit bedurfte, ehe ich um mich blicken mochte, dann aber schwand all' dieser Glanz vor der hohen Herrlichkeit des Tempels selbst, in welchem sie gefeiert wurde.

Der Gedanke, daß die mächtigen Eichen und Buchen entsprießenden Laubgewölbe der alten Druidenhaine das Vorbild aller gothischen Architektur gewesen, muß an dieser Stätte mit unwiderlegbarer Wahrheit Jeden ergreifen. Gleich kräftigen Stämmen eines uralten Forstes strecken die schlanken Säulen sich himmelan, bis sie über dem Kapitäl nach allen Seiten hin, in eine Krone von Aesten sich zerspalten, von denen jeder einzelne mit dem Aste eines benachbarten Stammes sich an der Spitze verzweigt und alle zusammen die in wunderbarer Symmetrie sich in einander verschlingenden Spitzbögen bilden, aus denen das fast unabsehbar hohe Gewölbe besteht, das wahrlich wie »ein zweiter Himmel in den Himmel« sich erhebt. Die alten schönen gemalten Fenster verbreiten eine ehrwürdige Dämmerung über die betende Gemeinde, und schimmern im Sonnenschein wie aus farbigen Edelsteinen zusammengesetzt.

Nur Eines, ein Einziges, und doch gerade ein Hauptstück des Ganzen, das vor allem Andern mit der Ehrfurcht gebietenden Größe des heiligen Tempels übereinstimmen sollte, fiel unangenehm störend mir auf: der der Würde des Ortes durchaus unangemessene Hochaltar, ein zierliches verschnörkeltes Werk ganz im kleinlichen Geschmack des Zeitalters von Ludwig dem Fünfzehnten, mit allerliebst kannelirten Säulchen, mit allerlei artigen vergoldeten Zierathen überladen, und zur Seite des Altars zwei Statuen, Maria und Petrus, von weißangestrichenem Holz. Meine Verwunderung wurde zum zürnenden Unmuth, als ich vernahm, welchen Sieg Unwissenheit und Unverstand über das wahrhaft Schöne und Große noch in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hier davongetragen haben. Ein alter, des Platzes, an welchem er stand, durch edle Einfachheit vollkommen würdiger Hochaltar, der bis an das Gewölbe hinaufreichte und die Schönheit und Erhabenheit des prachtvollen Tempels dadurch noch anschaulicher machte, schien damals einigen der Domherren nicht zierlich und glänzend genug, obgleich er von Marmor erbaut war. Er wurde weggeschafft, zum Theil zertrümmert, und dieses moderne Machwerk im schlechtesten Styl, mit bedeutenden Kosten an seine Stelle gesetzt. Sogar ein paar Statuen von weißem Marmor, ehrwürdige Denkmäler der plastischen Kunst unserer Vorfahren, mußten jenen beiden hölzernen Bildern weichen.

In einer mit Marmor reichgeschmückten Kapelle hinter dem Hochaltar wird das berühmte Reliquienbehältniß der heiligen drei Könige bei Lampenlicht gezeigt, und gewährt noch immer einen wirklich blendend prachtvollen Anblick, obgleich es während seiner Abwesenheit von Köln von seiner ursprünglichen Herrlichkeit unendlich viel verloren haben soll. Während der stürmischen Zeiten der französischen Revolution wurde dieses hochverehrte Heiligthum der Stadt Köln von den Domherren nach Arensberg in Westfalen geflüchtet und erst nach zwanzig Jahren in dem traurigsten Zustande, seines köstlichsten Schmuckes beraubt und auf mancherlei Weise beschädigt, wieder zurückgebracht. Was nur möglicherweise geschehen konnte, um es wieder herzustellen, ist mit frommem Eifer dafür gethan worden. Die mit Diamanten und Perlen von unschätzbarem Werthe besetzten schweren massivgoldenen Kronen, welche die Schädel der drei weisen Könige schmückten, konnten freilich nur durch vergoldete ersetzt werden, und an die Stelle manches seltenen Edelsteines mußte hie und da ein Kristall oder eine Glaspaste treten; aber mit mühsamem Fleiß, unter der Leitung des edeln Kunstfreundes Wallraf, wurde doch wieder hergestellt, was sich nur irgend wieder herstellen ließ; die prächtige alte Schmelzarbeit, die an vielen Stellen abgesprungen, vernichtet, verloren war; die kunstreichen Bildwerke von getriebener Arbeit in Gold und Silber, welche, gequetscht und verbogen, kaum noch kenntlich erschienen: und so wurde dieses alte Heiligthum abermals, was es von jeher gewesen, ein Gegenstand religiöser Verehrung, vor welchem auch der Kunstfreund, welches Glaubens er immer sei, gern bewundernd verweilt.

Der fromme Eifer der Einwohner von Köln und ihre wirklich religiöse Liebe und Anhänglichkeit an ihren Dom und dieses ehrwürdige Palladium ihrer Stadt trat bei dieser Gelegenheit im reinsten Lichte hervor. Die zu der Wiederherstellung des werthvollen Reliquienbehältnisses ihrer Schutzheiligen nothwendige bedeutende Summe wurde von ihnen herbeigebracht; edle Frauen gaben freiwillig einen Theil ihres Schmuckes, um mit den kostbaren Steinen die verloren gegangenen zu ersetzen. Ueber zweihundert antike Kameen und geschnittene Steine, von nicht zu berechnendem Kunstwerth, waren die herrlichste Zierde des silbernen Sarkophages gewesen, wie man das an Reliquienkästen dieser Art öfters findet, obgleich die Ledas, die Danaen und andere mythologische Gegenstände hier nicht ganz am rechten Orte angebracht zu sein scheinen. Von diesen Antiken war ebenfalls ein großer Theil der vorzüglichsten geraubt oder sonst verloren gegangen, und auch diese wurden von Kunstfreunden aus ihren eigenen Sammlungen wieder ersetzt, sodaß die wenigen modernen Pasten und nachgemachten Kameen, die man noch hin und wieder entdeckt, sich unter der Menge der trefflichen, wahrhaft echten Antiken völlig verlieren, von denen zu hoffen steht, daß sie nächstens durch sorgfältig nachgeformte Abdrücke auch zu der Kenntniß auswärtiger Kunstkenner gelangen mögen.

Mein lange gehegter Wunsch, das viel gepriesene kölner Dombild endlich mit meinen eigenen Augen zu erblicken, dessen Erfüllung ich mehrere Male nahe gewesen, und den ich, durch widerwärtige Zufälligkeiten dazu gezwungen, immer wieder hatte aufgeben müssen, wurde mir endlich gewährt. In goldiger Pracht, in unverwüstlichem Farbenglanz der alten niederrheinischen Schule, welche von der Entstehung dieses Gemäldes eigentlich ihre glänzendste Periode datirt, strahlte es in einer der Seitenkapellen, die den vollendeten Theil des Domes umgeben, mir entgegen. Der Gegenstand, sowie die ganze Composition dieses alten, mit Recht hochberühmten Bildes ist durch Beschreibungen und Nachbildungen allbekannt.

Ein junger Maler war eben beschäftigt, die mittlere Tafel nachzuzeichnen, auf welcher der, aus dem Morgenlande herbeigezogenen weisen drei Könige Anbetung des neugebornen Heilandes dargestellt ist. Das für den Künstler erbaute, bis zu dem Gemälde hinreichende Gerüst machte es mir möglich, ersteres ganz in der Nähe zu betrachten, nachdem ich mich lange genug an der einfachen edeln Schönheit der ganzen Composition erfreut hatte. Daß dieses figurenreiche herrliche Bild nicht in Oel gemalt sei, lehrt der Augenschein; durch welche verloren gegangene Kunst aber diese Farben Jahrhunderte hindurch in unvergänglichem Glanze blühen, auf welche Weise sie auf dem weißen Kreidegrund, den man wähnt durch sie hindurchschimmern zu sehen, so dünn und doch so kräftig aufgetragen sind, und ohne allen sichtbaren Uebergang in einander sich auflösen, wie auf der feinsten Emaillearbeit, wird wol ewig ein nie zu lösendes Räthsel uns bleiben.

Die Ausführung, selbst der unbedeutendsten Einzelheiten, auf diesem ältesten wirklichen Meisterwerk der altdeutschen Schule erinnert lebhaft an van Eyck, Hemmung, Schorrel; wie auf den Gebilden jener Meister, so ist auch hier, lange vor ihrer Zeit, Alles der Natur treu nachgebildet, und zwar mit Mühe und Fleiß, aber durchaus nicht mühselig vollendet. Kein Lichtpunkt auf den Waffen, den reichen Gewändern, den juwelenreichen Geschenken der drei Könige ist vergessen, kein Blümchen, kein Gräschen in den Vorgründen vernachlässigt worden.

In hellschimmernder Waffenrüstung zieht auf einem Flügelbilde der heilige Gereon, eine echt deutsche Heldengestalt, an der Spitze seiner Waffenbrüder einher, die ihm aus Theben nach Köln gefolgt waren, wo sie in römischem Solde standen. Alle, dreihundertachtzehn an der Zahl, erlitten, wie die Legende erzählt, unter dem Kaiser Maximinian hier den Märtyrertod, um dem christlichen Glauben nicht abtrünnig zu werden.

Auf dem zweiten Flügelbilde, als Gegenstück zu dieser heldenmüthigen Jünglingsschar, erblicken wir im fürstlichen Schmuck die britische Prinzessin Ursula, von ihren jugendlichen Gefährtinnen umgeben, welche mit ihr unter dem nämlichen Kaiser, an der nämlichen Stelle wie jene, ein gleiches Schicksal muthig und gläubig erlitten. Lauter holde, anmuthig blühende, durchaus nationell gehaltene Gestalten. Längs den Ufern des Niederrheins und in Köln selbst begegnen wir unter den eben heranwachsenden Mädchen vielen freundlichen, rosigen, kindlichrunden Gesichtern, die denen auf diesem Gemälde bis zur Portraitähnlichkeit gleichen. So sah ich auch in Godesberg täglich zwei neun- bis zehnjährige Kinder aus Düsseldorf, mit langen glänzenden hellblonden Zöpfen, die mir späterhin aus dem Gefolge der heiligen Ursula mehr als einmal entgegenzulächeln schienen.

Ueber den Namen des Meisters, der, nach der auf demselben bemerkten Jahreszahl, im Jahre vierzehnhundertundzehn, dieses, bei dem damaligen Zustande der Kunst an das Wunderbare grenzende, Gemälde hervorbrachte, sind die Gelehrten in diesem Augenblick mehr uneins, als sie es je zuvor gewesen. Die Züge auf der Säbelscheide eines Soldaten, in welchem ein sonst sehr achtungswerther Kunstkenner den Namen Philipp Kalf zu lesen glaubte, sind seitdem für fantastische, im orientalischen Geschmack sein sollende Verzierungen, ohne eigentliche Bedeutung, erkannt worden. Auch war es damals unter den Malern noch nicht gebräuchlich, ihre Werke mit ihrem Namen zu bezeichnen. In neuerer Zeit wurde das Gemälde einem Meister, Wilhelm von Köln zugeschrieben, von welchem um das Jahr dreizehnhundertundachtzig in alten Chroniken gesagt wird, daß er die Menschen gemalt habe als ob sie lebten; nun geht aber neuerdings aus andern alten Urkunden hervor, daß dieser Meister Wilhelm zur Zeit der Entstehung des Dombildes ein wenigstens siebenzigjähriger Greis gewesen sein müsse, von dem sich schwerlich erwarten läßt, daß er, in einem so hohen Alter, noch ein Werk von dieser Bedeutung und diesem Umfange habe unternehmen und ausführen können.

Albrecht Dürer's Tagebuch scheint endlich diese noch immer streitige Frage entscheidend beantworten zu wollen: Philippus Kalf, von dem übrigens Niemand etwas Bestimmtes weiß, wie auch Meister Wilhelm, de Herle genannt, von Köln, werden Beide beseitigt, und ein dritter, Meister Stephan, tritt als der Maler des Dombildes auf. Dieses befand sich ehemals in der Kapelle des kölner Stadtrathes, wo es aufgestellt war, und Albrecht Dürer bemerkt ausdrücklich, in seinem, während seiner ganzen Reise sehr pünktlich und ausführlich geschriebenen Tagebuche, zwei Weißpfennige, die er ausgegeben, um sich das Bild vom Meister Stephan von Köln in dieser Stadt zeigen zu lassen. Ein berühmteres, umfangreicheres und bedeutenderes Gemälde als das jetzige Dombild gab es in Köln damals ebenso wenig als jetzt; Dürer's Aufenthalt in jener Stadt fällt aber in die Jahre funfzehnhundertzwanzig oder einundzwanzig, also nicht viel über hundert Jahre nach der Entstehung des Bildes, wo der Name des Meisters, wenigstens bei den Kunstverständigen, noch in gutem Andenken stehen mußte. Auch wird der vorsichtige erfahrne Albrecht Dürer gewiß nicht unterlassen haben, sich auf das genauste nach dem Namen des Urhebers eines so vortrefflichen und seltenen Kunstwerkes zu erkundigen.

Meister Stephan von Köln scheint also für jetzt die Krone der Meisterschaft davonzutragen, und sein bis dahin unbekannter Name wird den Annalen der altrheinischen Malerschule auf das ehrenvollste einverleibt. Mag übrigens der Ehrenmann, der dieses Bild schuf, geheißen haben wie er immer wolle, er hat sich die Unsterblichkeit ermalt, und man braucht nur gute Augen und einen für Kunst und Natur empfänglichen Sinn, ohne alle eigentliche Kunstgelehrtheit zu besitzen, um dieses mit fester Ueberzeugung zu empfinden, wenn man vor diesem Meisterwerke betrachtend verweilt.

Seit mehreren Jahren schon wird an den, zur Erhaltung des kölner Doms nur zu nöthig gewordenen Reparaturen gearbeitet, und noch können Jahre vergehen, ehe Alles gethan ist, was gethan werden muß, soll er nicht endlich in Trümmern versinken. Bedeutende Summen werden zu diesem Bau verwendet; zahlreiche Arbeiter, Maurer, Zimmerleute, Steinmetzen sieht man dabei beschäftigt; ich selbst sah in einem der zum Dom gehörigen Räume an Hundert der letzteren große Quadersteine emsig behauen. Ueberall sieht man einzelne Theile des Riesenbaues mit Gerüsten umgeben, und alle diese Arbeiten werden kunstverständig und mit vieler Thätigkeit geleitet.

Diese angestrengte Thätigkeit ist um so lobenswerther, je weniger sie auf einen glänzenden Erfolg und den solchen Arbeiten gewöhnlichen Lohn der Bewunderung nach vollendeter Arbeit rechnen kann. Alles, was geschieht, und es geschieht in der That viel, zweckt nur dahin ab, dem gänzlichen Verfall, der in drohender Gestalt herannahte, vorzubeugen. Sinkende Säulen werden befestigt, verfallende Gewölbe vor dem Einsturz bewahrt, verwitterte Verzierungen theilweise ergänzt oder ganz erneuert. Wenn Alles dieses gethan ist, wird der Dom in unveränderter Gestalt dastehen, wie er seit Jahrhunderten gestanden; wer obenhin ihn betrachtet, wird nie einsehen wie Vieles für ihn geschehen, und nur dem Auge des Bauverständigen wird es nicht entgehen; denn gerade die Sorgfalt, mit der man strebt, das Erneuerte dem früher Bestandenen völlig gleich zu machen, verhindert, daß Ersteres bemerkbar werde.

Vorzüglich mußte ich die sorgsame Genauigkeit höchlich bewundern, mit der die zum Theil verwitterten Verzierungen und in Stein gehauenen durchbrochenen Rosetten wieder ergänzt, oder auch durch neue ersetzt werden. In der schwindelnden Höhe, in welcher sie dort oben angebracht sind, sehen sie wie zierliches Schnitzwerk aus, aber unten auf festem Boden erscheint eine solche, des gefahrdrohenden Einsturzes wegen heruntergenommene Rosette fast so groß wie ein Mühlstein. Um sie so nachzubilden, daß die Neue sich wieder oben in der Höhe an die Stelle der Alten einfügen läßt, wird die verwitterte Verzierung zuvörderst auf eine sorgfältig geebnete, und mit weißem feinem Sande bedeckte Fläche gelegt; nach dem Eindruck, den der Stein auf dem Sande zurückläßt, wird eine genau passende Patrone von Blech verfertiget, und diese dient dann dem Steinhauer zum Modell, von dem er kaum um einige Linien abweichen darf.

Alles dieses erfordert viel Sachkenntniß, viel Aufmerksamkeit, viel Geld, und vor Allem viel Zeit, Arbeit und Geduld; man darf sich also nicht wundern und auch nicht darüber klagen, daß dieses mühsame, in seinem Fortschreiten sich kaum sichtbar zeigende Unternehmen nicht so schnell zum Ende gebracht wird, als andere Bauten.