|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Entschluss zur Rückkehr. – Die Aussicht nach Süden von unserm südlichsten Punkt aus. – Eine heftige Sturmperiode. – Wieder unten auf dem Meereise. – Ein langer Marsch. – Die Heimkehr.

Nach den oben geschilderten Ereignissen blieb uns nichts weiter übrig, als so bald wie möglich nach der Station zurückzukehren. Es kamen viele Umstände zusammen, um diesen Entschluss zur Reife zu bringen, die tiefen und zahlreichen Spalte, die es tatsächlich unmöglich machten, bei schlechtem Wetter vorwärts zu gelangen, das beschwerliche Terrain, das vor uns lag, die Sturmperiode, in die wir hineingeraten waren, sowie die Verminderung des Proviants, – gerade in dieser Nacht hatten sich die Hunde des Sackes bemächtigt, in dem sich der geringe, noch übrig gebliebene Hunde-Pemmikan befand; sie hatten nicht nur diesen Vorrat aufgefressen, sondern auch fast den ganzen Sack, ein paar Zäume und unsere Peitsche. – Ferner kam in Betracht das zerrissene Zelt und das bedenklichste Hindernis, von allen: Jonassens beschädigter Arm, dessen Zustand ich nicht zu beurteilen vermochte. Hätten wir unsere ganze Ausrüstung bei uns gehabt, so würde ein Tag mehr oder weniger keine Rolle gespielt haben, jetzt aber barg jede unnötige Verzögerung eine Gefahr in sich, es war ausgeschlossen, zurückzukehren, und etwas von dem zurückgelassenen Schlitten zu holen.

Nach den oben geschilderten Ereignissen blieb uns nichts weiter übrig, als so bald wie möglich nach der Station zurückzukehren. Es kamen viele Umstände zusammen, um diesen Entschluss zur Reife zu bringen, die tiefen und zahlreichen Spalte, die es tatsächlich unmöglich machten, bei schlechtem Wetter vorwärts zu gelangen, das beschwerliche Terrain, das vor uns lag, die Sturmperiode, in die wir hineingeraten waren, sowie die Verminderung des Proviants, – gerade in dieser Nacht hatten sich die Hunde des Sackes bemächtigt, in dem sich der geringe, noch übrig gebliebene Hunde-Pemmikan befand; sie hatten nicht nur diesen Vorrat aufgefressen, sondern auch fast den ganzen Sack, ein paar Zäume und unsere Peitsche. – Ferner kam in Betracht das zerrissene Zelt und das bedenklichste Hindernis, von allen: Jonassens beschädigter Arm, dessen Zustand ich nicht zu beurteilen vermochte. Hätten wir unsere ganze Ausrüstung bei uns gehabt, so würde ein Tag mehr oder weniger keine Rolle gespielt haben, jetzt aber barg jede unnötige Verzögerung eine Gefahr in sich, es war ausgeschlossen, zurückzukehren, und etwas von dem zurückgelassenen Schlitten zu holen.

Ich war indes fest entschlossen, nicht umzukehren, ehe ich nicht auf irgend eine Weise die Früchte unseres Vordringens nach dem jetzt erreichten südlichen Punkt ernten konnte. War der morgende Tag schön, wollte ich versuchen, auf Schneeschuhen so südlich wie nur möglich vorzudringen. Leider hielt jedoch der Sturm an, wenn er auch weniger heftig war als bisher, und erst am Nachmittage konnte ich einen Ausflug auf den Berg machen, an dessen Fuss wir unser Lager aufgeschlagen hatten und den ich bereits Borchgrewingks Nunatak benannt hatte. Der Aufstieg war nicht besonders beschwerlich, es war aber zu viel Wind und Schneetreiben, um eine hinreichend weite Aussicht zu haben. Ich musste mich deswegen mit einigen geologischen Beobachtungen begnügen, die namentlich durch die zahlreichen, fremden, auf dem Gipfel liegenden Felsblöcke an Interesse gewannen; diese Blöcke waren offenbar in einer Zeit dahin geführt worden, in der das Fis eine mindestens 300 m weiter reichende Gewalt gehabt hatte als jetzt. Ich sammelte auch Proben der spärlichen Flechtenvegetation dort oben ein.

Glücklicherweise war es am nächsten Morgen ein wenig klarer, so dass ich vom Gipfel aus die gewünschten Observationen machen konnte. Das Land setzt sich eine Strecke nach Süden zu fort, scheint aber aus isolierten Spitzen zu bestehen, von denen selbst die entferntesten nicht sehr entlegen sind. Falls das Land hier nicht gänzlich unterbrochen wird, biegt es wahrscheinlich nach Westen zu ab. Höchst beachtenswert war ein schmaler »Sund«, der sich, so weit das Auge reichte, nach Westen zu zwischen zwei hohe Bergkämme hineinschob. Dieser Sund war jedoch ganz mit Gletschereis angefüllt, und so steht denn völlig fest, dass sich zwischen dem nördlichen Teil des Ludwig Philipp-Landes und dem südlich vom Polarkreise gelegenen Teil keinerlei Verbindung befindet.

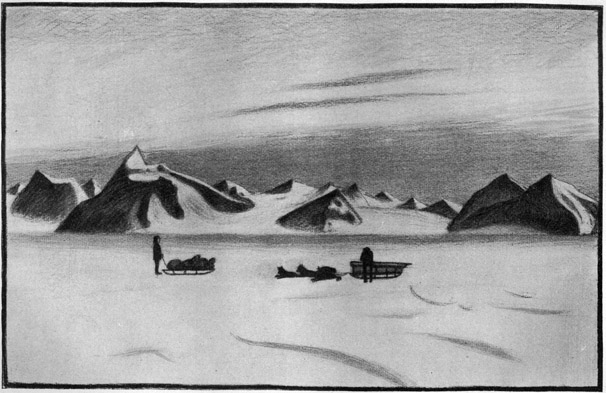

Das Wetter war nicht gut genug, um einen Ausflug nach Süden zu gestatten, da es aber ziemlich klar war und wir den Wind im Rücken hatten, beschlossen wir, zu unserm früheren Lagerplatz zurückzukehren. Die Geister des Sturmes verfolgten uns eine Weile, heulend und sausend, Schnee an uns vorüber wirbelnd, während wir in schneller Fahrt über das glatte Eis dahin eilten. So weit wie möglich folgten wir unserer alten Spur, die sich fast überall in marmorweissem Relief von dem blauweissen Untereis abhob, zuweilen aber auf längere Strecken von neu gebildeten Schneewehen verdeckt war. Hierdurch ward es uns möglich, ohne weitere Abenteuer die Spaltenzone zu passieren und wieder auf die untere Eisterrasse hinab zu gelangen. Auch hier versuchten wir, der Spur zu folgen, aber fast hätten wir den zurückgelegten Schlitten nicht wiedergefunden, so völlig war er mit Schnee bedeckt. Wir blieben die Nacht über hier, und ich brachte den Proviant für eine neue Woche in Ordnung. Die Hunde mussten sich von nun an mit ¼ kg unseres eigenen Pemmikans für den Tag behelfen.

Es war mein Plan, mich auf dem Rückwege so nahe wie möglich an der Küste zu halten. Als erstes Ziel wählte ich eine weit vorspringende Landzunge in fast ganz nördlicher Richtung. Ich hoffte, hier an Land gehen und die Küste genauer untersuchen zu können. Glücklicherweise hatten wir am 22. Oktober wieder einen herrlichen Tag, den einzig wirklich guten seit unserer Abfahrt von den Seehunds-Inseln bis zu unserer Rückkehr zur Station. Sobral machte eine vollständige Ortsbestimmung 65° 48' s. Br. und 62° 11' w. L., und Jonassen wandte die Zeit an, um eine Petroleumkanne, die zu lecken anfing, zu verlöten.

Es ging nun schnell vorwärts. Meine Augen schmerzten, weshalb es mir schwer wurde, alle die Konturen im Eise zu sehen, aber es kam mir so vor, als ob das Eis selber sich verschlechtere, und auch meine Begleiter meinten, wir seien in die Nähe eines neuen Gletschers gelangt.

Ich machte deswegen einen kleinen Bogen vom Lande ab, war aber doch der Ansicht, unser Lagerplatz müsse so nahe am Strande liegen, dass ich ihn zu Fuss würde erreichen können. Das Kap, das ich »Vorgebirge der Sehnsucht« genannt hatte, sollte indes zu einem »Vorgebirge der Enttäuschung« werden. Schon bei der Mittagsrast war ich nahe daran, in einen breiten Spalt zu fallen, um aber die andern nicht zu beunruhigen, erwähnte ich nichts davon. Jetzt fing indes das Eis an, uneben zu werden, und gegen 5 Uhr endete unser Marsch plötzlich und unerwartet vor einem offenen, kanalähnlichen Spalt im Eise, der über zehn Meter breit und fast ebenso tief war, und der sich, so weit man sehen konnte, nach dem Lande zu fortzusetzen schien. Dieser Spalt war für uns von höchstem Interesse, indem er uns eine deutliche Vorstellung von der inneren Beschaffenheit des Eises gab. Man findet hier dieselbe prachtvolle Lagerschichtung, die so oft bei den grossen Eisbergen vorkommt, und aus der man ersieht, dass das Eis aus Schneeschichten gebildet ist, die übereinander abgelagert sind, und so einen neuen Beweis für den Übergang liefern, der in diesen Gegenden zwischen Gletschereis und Meereis besteht. Ich bin der Ansicht, dass auch die antarktischen Eisberge nicht ausschliesslich ihren Ursprung auf dem Lande haben, sondern dass sie sich aus einem Kern von Meereis auf einem seichten Meergebiet nahe dem Lande bilden können.

So lehrreich für uns dieser Einblick in die Entstehungsgeschichte des Eises war, so unangenehm war es auf der andern Seite, jetzt in unserm Vordringen gehemmt zu werden. Ich sah sehr bald ein, dass wir auf unüberwindliche Schwierigkeiten stossen würden, falls wir an unserm Vorhaben, auf diese Weise das Land zu erreichen, festhielten. Fast eine halbe Stunde mussten wir in östlicher Richtung wandern, ehe wir den grossen Spalt auf einer dünnen Schneebrücke passieren konnten. Als wir dann unsern Weg fortsetzen wollten, zeigte es sich, dass wir in ein Netzwerk ähnlicher Kanäle hineingeraten waren. Um unser Zelt nicht auf einem Gebiet aufzuschlagen, wo uns der geringste Nebel am Vordringen hindern würde, machten wir einen anstrengenden Marsch, der erst spät am Abend unterbrochen wurde. Die Verhältnisse waren jetzt besser, wenn sich auch in der Gegend des Lagerplatzes zahlreiche Spalte befanden.

Den 23. Oktober. Wäre nur das Wetter schön gewesen, so würden mich keine Spalte zurückgehalten haben, an Land zu gehen, aber bei einem Nebel, durch den das Vorgebirge, dem ich so lange zugestrebt hatte, nur hin und wieder hindurchschimmerte, war eine solche Wanderung undenkbar. Es wäre meiner Ansicht nach auch unverantwortlich gewesen, die ganze Expedition aufzuhalten auf die ungewisse Hoffnung hin, morgen an Land gelangen zu können. Blutenden Herzens musste ich mich deswegen nach Norden wenden. Erst nach einem Marsch von ein paar Stunden gelangten wir aus der Spaltenzone heraus und konnten unsere Schritte wieder vorwärts lenken, ohne jeden Augenblick in der Angst zu schweben, dass sich ein Abgrund zu unsern Füssen auftun würde.

Obwohl unser Schlitten jetzt noch mehr erleichtert wurde, indem wir auch unsern Schlafsack auf den Hundeschlitten packten, ward dieser Tag dennoch einer der schlimmsten, die ich durchgemacht hatte. Meine Augen, namentlich das linke, waren stark angegriffen, infolge der beständigen Anstrengung, bei Sonnenschein und mit dem Wind im Gesicht den rechten Kurs inne zu halten. Die Beleuchtung ohne Sonne, ohne Wind, und doch blendend weissgrau, war eine wahre Folter. Und weder die Brille, noch der blaue Schleier gewährten mir Linderung. Ich versuchte, die Schneewälle, die der Wind gebildet hatte, als Richtschnur zu benutzen, aber sie waren sehr unregelmässig und liefen in ganz verschiedenen Richtungen. Ich hatte ein Gefühl, als ob sich alles in einem weissgrauen, unendlichen Raume drehe, als sei ich ein Ochse in einer Dreschmaschine und ginge ununterbrochen vorwärts, in einförmigem Rundgang nach links zu. Wohl machten wir an diesem Tage eine Menge Abweichungen vom Wege, aber wir kamen trotzdem eine gehörige Strecke vorwärts. Den Schrittmesser wandte ich gar nicht an, und als wir am Abend Halt machten, wusste ich kaum, wo wir uns befanden.

König Oscar-Land auf dem 65° 45' s. Br.

Den 24. Oktober. Meine Augen schmerzten so, dass es mir schwer wurde, während der Nacht zu schlafen. Einen Schnupfen oder einen Ausfluss aus der Nase, den man in andern Gegenden mit Schnupfen bezeichnen würde, hatte ich ebenfalls. Ich stand um 7 Uhr auf, das Wetter war noch ebenso wie gestern, aber wir konnten auf diesem glatten Eis nicht ruhig liegen bleiben. Nachdem ich mir Atropin in die Augen geträufelt und sie mit Brille und Schleier geschützt hatte, bat ich Sobral, die Führung zu übernehmen, während ich selber den Schlitten ziehen wollte. Nach einer Weile stellten wir ihn jedoch oben auf den Hundeschlitten, den ich nun ziehen half. Es war interessant, zu beobachten, mit welcher Leichtigkeit der schwere Schlitten, der jetzt obendrein mit einem Extragewicht belastet war, von den fünf armen, erschöpften Tieren gezogen wurde. Dass Kurre müde war, konnte man sehr wohl merken, und dass er trotzdem arbeiten musste, war eine wahre Tierquälerei, aber die andern zogen um so besser. Suggen, der vernünftigste von allen unsern Hunden, schien zu wissen, dass es nach Hause ging. Die Schlittenbahn war übrigens heute recht schlecht, denn in der Nacht war viel loser Schnee gefallen.

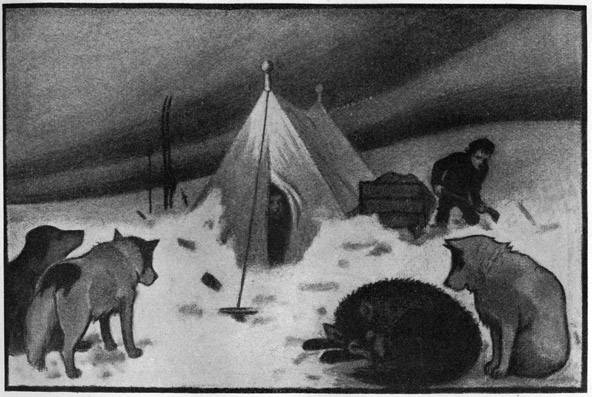

Den 26. Oktober. Jetzt war es aus mit unserm Glück, und wir mussten uns freuen, dass wir noch so viel ausgerichtet hatten. Das Wetter war keineswegs besser geworden, im Gegenteil, der Wind ging bald in einen Sturm über, der uns zwei so schwere Tage bereitete, wie wir sie auf der ganzen Fahrt kaum erlebt haben. Ich kam fast nicht aus dem Zelt heraus, und den Schnee, dessen wir beim Kochen bedurften, holten wir mit dem Kochlöffel durch die Türöffnung; wenn er auch nicht ganz rein war, so schadete das nichts. Jonassen sagte, er habe kaum aufrecht stehen können, als er draussen war, um das Zelt zu befestigen. Dieses war nicht mehr so haltbar wie bisher, und gestern Nachmittag, als der Sturm am ärgsten brüllte und an dem Zelttuch zerrte und riss, so dass man kaum sein eigenes Wort hören konnte, fing es an, in der einen Ecke und bei den Haken an der Tür einzureissen, weil die Stange zu tief in den losen Schnee eingesunken war und das Zelttuch sich spannte. Wir hatten eben unser Mittag gekocht und es in aller Ruhe verzehrt, als wir merkten, dass es die höchste Zeit war, das Zelt in Ordnung zu bringen. Wir nahmen die vordere Stange weg, befestigten das Seil an dem in den Schnee eingegrabenen Eishaken, das Zelttuch wurde flach auf den Boden gelegt und mit Schnee beschwert. Es war nicht leicht, unter solchen Verhältnissen aus und einzukriechen, aber das Prinzip an sich ist nicht unpraktisch, und man müsste danach ein Zelt konstruieren können, das selbst den antarktischen Stürmen stand hält.

Auf diese Weise haben wir nun auch den ganzen Sonntag zugebracht. Es ist wie in einem Gefängnis, dabei aber schlimmer als ein solches, denn man kann sich nicht rühren, und den lieben, langen Tag mit einem andern zusammen im Schlafsack zu liegen, wird fast zur Tortur. Auch mit einem Krankenbett kann man unsere Lage vergleichen, man fühlt sich fast wie ein Fieberkranker, der in Ermangelung einer andern Beschäftigung zur Decke hinaufstarrt und die Flecken auf dem Betttuch zu wunderlichen Figuren zusammenfügt, lange Szenen aus seinem Leben daran reiht und von Vergangenheit und Zukunft, vor allem aber von Tätigkeit träumt. Es waren keineswegs grossartige Luftschlösser, die ich baute, danach war mir nicht zu Mute, wohl aber träumte ich von einer gründlichen, ergiebigen Untersuchung der unbekannten, hochinteressanten Gegend, in der wir uns befanden. Hätte nur unsere Arbeit abgeschlossen hinter uns gelegen, es hätte mir nicht schwer fallen sollen, wie Nansen in seiner Steinhütte dazuliegen; aber hier regungslos dem Brausen des Sturmes zu lauschen, ohne den geringsten Nutzen schaffen zu können, und nebenbei zu wissen, dass unser Proviant von Tag zu Tag schwand und unsere armen Hunde vor Kälte und Hunger immer schwächer wurden, – das war nicht leicht.

Den 27. Oktober. Nachdem wir zwei Tage ganz still gelegen hatten, machten wir uns heute gegen 4 Uhr nachmittags wieder auf den Weg. Jetzt erst hatte sich das Wetter soweit gebessert, dass die Seehunds-Inseln wieder sichtbar wurden. Unser Kurs hatte uns sehr viel weiter nach Westen geführt, als ich geglaubt, wir mussten daher einen tüchtigen Bogen machen, um nach der Christensen-Insel zu gelangen, aber des Hundeproviants halber blieb uns keine andere Wahl, als diese Insel aufzusuchen. Wir marschierten vier Stunden und würden noch weiter gewandert sein, wenn wir nicht gezwungen gewesen wären, Halt zu machen, um unser zerrissenes Zelt vor Einbruch der Nacht auszubessern. Wir müssen sehen, wie das Wetter jetzt wird; der Himmel ist unheimlich, blaugrau, kalt und über dem Lande stehen dicke Wolkenbänke.

Den 29. Oktober. Nochmals zwei Tage Sturm! Vier Stunden Marsch in fünf Tagen, das ist gerade nicht sehr erbaulich. Wenn jemand davon hörte, würde er vielleicht glauben, dass wir hier lägen, um uns auszuruhen und der mühseligen Observationsarbeit auf der Station zu entgehen. Wer aber so denkt, der sollte selber einmal versuchen, wie angenehm es hier ist. Eine Gefahr liegt ja nicht vor, wir haben noch viel Proviant, ehe wir daran zu denken brauchen, die Hunde zu schlachten und zu verzehren. Gestern noch lagen wir da und plauderten stundenlang ganz lebhaft, froh, dass es uns gelungen war, das Zelt vor dem Sturm auszubessern, heute aber sind wir alle verstummt und lauschen dem Elend – dem leisen Zischen des Schneetreibens, das an Schlangen oder an Flammen erinnert, dem Brausen des Sturmes, dem Klappern des Zeltes. Leider fängt dies letztere jetzt an allen Ecken und Kanten zu zerreissen an. Das Barometer steigt, vielleicht bekommen wir morgen gutes Wetter.

Dieser Wunsch ging gottlob in Erfüllung, und wir brauchten von nun ab nicht wieder Sturmes halber liegen zu bleiben, wenn auch der Westwind oft so stark wehte, dass es unmöglich gewesen wäre, dagegen anzugehen.

Während wir die Seehunds-Nunataks passierten, hatten wir klares Wetter, so dass ich meine Karte vervollständigen konnte, aber wir langten erst am 31. bei der Christensen-Insel an, da wir nach einem langen Marsch in dichtem Nebel, fast ohne zu ahnen, wie es zuging, auf das Meereis hinunter gekommen waren. Infolgedessen hatte ich leider keine Gelegenheit gehabt, die Eiskante zu studieren, aber an dergleichen Widerwärtigkeiten, an Sturm und Nebel waren wir jetzt gewöhnt. Schon früh am Nachmittag kamen wir an unserm alten Lagerplatz an und blieben die Nacht über hier, um das Zelt auszubessern, unsere Schlafsäcke so gut wie möglich zu trocknen und uns Seehundsfleisch zu unserer und der Hunde Nahrung zu verschaffen.

Nach dem Sturm

Der November begann, ohne irgend welche Änderung in dem winterlichen Wetter zu bringen, das wir jetzt schon so lange gehabt hatten. Als ich um 6 Uhr aufstand, um Frühstück zu bereiten, schien die Sonne freilich ein wenig. Bei unserm Aufbruch sahen wir in der Ferne über das Eis hinweg noch einen letzten Schimmer von dem König Oscar-Land, der Christensen-Insel, den Nunataks und der Eismauer, – alles in der schönsten Beleuchtung. Hätte bei unserm Ausmarsch nach Süden alles so deutlich vor unsern Blicken gelegen, würden wir viel Arbeit gespart haben. Auffallend war der Unterschied zwischen dem Meereise und dem Eis, auf dem wir bisher gewandert waren; hier unten lag auch viel mehr loser Schnee, und obwohl wir einen langen Marsch machten, kann ich nicht behaupten, dass es ein angenehmer Tag war. Das Unglück wollte, dass jetzt Jonassen mit Schneeblindheit geschlagen war.

Der nächste Tag war nicht viel besser. Es wehte ein scharfer, beissender Wind, und alles um uns her war in dichten Nebel gehüllt, weshalb wir fast den ganzen Weg mit dem Kompass in der Hand zurücklegen mussten. Ich hatte immer noch gehofft, nach Westen abbiegen und noch einmal das Festland betreten zu können, aber jetzt war dies ganz unmöglich. Obwohl wir nichts sehen konnten, waren wir, als wir am Abend unser Lager aufschlugen, fest überzeugt, dass wir der Station eine gute Strecke näher gekommen waren.

Unsern interessanten Marsch am 3. November beschreibe ich in meinem Tagebuch folgendermassen:

Als ich erwachte, peitschten Wind und Schneegestöber noch so kräftig gegen das Zelt, dass ich gar keine Lust verspürte, aufzustehen. Gegen 8 Uhr sah es indessen so aus, als ob die Sonne scheine, und als ich aufstand und einen Blick durch die Tür warf, war ich freudig überrascht, denn vor mir lagen, wie es schien, ganz nahe, die Lockyer-Insel und das Land am Fusse des Haddington-Berges. Freilich herrschten noch Wind und Schneegestöber, alle Berggipfel waren in Wolken gehüllt, und der Snow Hill war nicht zu sehen, aber was machte das? Hier musste man sich die Verhältnisse zu Nutze machen; das Frühstück, bestehend aus englischem Pemmikan, den wir nicht einmal aufassen, einem kleinen Bissen Schinkenpastete und Kaffee, war bald erledigt. Hätten wir geahnt, dass es unsere letzte Mahlzeit auf dem Eise sein sollte, so würden wir sicher anders getafelt haben.

Die Uhr war fast zehn, ehe wir aufbrachen. Statt der ledernen Schuhe, die, einmal nass geworden, in diesem Wetter wie aus dicken Panzerplatten verfertigt schienen und nicht die geringste Biegung des Fusses gestatteten, zog ich zum letzten Male meine »Skaller« an, die ich mit dem Rest des trockenen Heus ausfüllte. Der eine Schuh war allerdings so zerrissen, dass er sich bald mit Schnee füllte, aber der andere war heil, und ohne diese Schuhe aus Renntierfell wäre es mir unmöglich gewesen, den Marsch zu machen, den wir jetzt zurücklegen sollten.

Der Wind war bedeutend stärker als an den vorhergehenden Tagen, und das Wetter wäre wohl unmöglich gewesen, wenn nicht die Sonne geschienen hätte. Jetzt ging es rüstig vorwärts, die Schlitten flogen fast von selber dahin, nie hätten wir eine bessere Verwendung für Segel gehabt, falls wir mit solchen ausgerüstet gewesen wären. Bald lag das Land klar vor uns, bald war es in Nebel gehüllt, aber ich konnte trotzdem unsern Kurs scharf auf die Depot-Landzunge zu halten, von der wir einen Teil der zurückgelassenen Sachen abholen wollten, die jetzt dort überflüssig geworden waren. Im Laufe des Tages machte Jonassen den Vorschlag, dass wir uns bei diesem Wetter nicht aufhalten, sondern uns direkt nach Hause begeben wollten, das Depot könnten wir ja immer bei passender Gelegenheit abholen. Er stellte sich allerdings den Rückweg kürzer vor, als er in Wirklichkeit war, da aber die Überführung des Depots in der Tat nicht die geringste Eile hatte, und da auch Sobral sehr geneigt schien, noch am selben Tage nach Hause zu gelangen, so war es mir ganz interessant, zu sehen, wie ein so langer Marsch ausfallen würde. Bei dem Wetter, das wir jetzt hatten, war es sehr unangenehm, ein Lager aufzuschlagen, namentlich, da man nicht wusste, wie lange man gezwungen werden konnte, liegen zu bleiben. Ich gab also Befehl, direkt nach Hause zu marschieren. »Dann können wir wohl gegen 9 Uhr bei der Station sein,« meinte Jonassen. – »Ach nein, um 2 Uhr morgen früh, eher wird es wohl im besten Falle nicht werden,« lautete meine Antwort.

Der Wind war schneidend kalt, und es wäre unmöglich gewesen, sich vorwärts zu bewegen, wenn wir ihn nicht im Rücken gehabt hätten

Erst gegen 7 Uhr passierten wir die südliche Spitze der Lockyer-Insel, einen grossartig wilden, dunkelbraunen Felsabhang. Von oben herab fallen ein paar fast senkrechte Gletscher ins Meer hinab, vor einem jeden derselben liegt ein langes Band aus kleinen eingefrorenen Kalbeisstücken. Hier gewahrten wir endlich durch das Schneegestöber hindurch das Landgebiet um die Station herum mit dem Basaltgipfel, dem Nunatak und allen den andern bekannten Plätzen, ein Anblick, der natürlich sehr belebend wirkte.

Ob die Hunde dasselbe Gefühl hatten, oder ob der Grund ein anderer war, weiss ich nicht, sicher aber ist es, dass sie im Galopp dahinsausten, so dass Jonassen auf dem Schlitten Platz nehmen und weit vor uns her fahren konnte. Bald machte er jedoch Halt, und als wir zu ihm herangelangten, hatte er ein wenig Schokolade hervorgeholt, wovon wir jeder eine Tafel verzehrten. Das Wetter war zu arg, als dass wir Lust verspürt hätten, eine regelrechte Mahlzeit einzunehmen.

Mehr als zehn Stunden hatten wir unsern Schlitten gezogen, aber nun fingen wir an, ernstlich müde zu werden, gerade als wir uns klar darüber wurden, dass, wenn wir heute noch nach Hause kommen wollten, der Marsch mit unerhörter Willenskraft fortgesetzt werden müsse. Wir stellten deswegen unsern Schlitten auf den andern und befestigten ihn gehörig. Sobral ging auf der einen Seite, um zu stützen und Jonassen schritt auf der andern, während ich die Tête nahm und den Kurs auf den Basaltgipfel hielt. So ging es denn wieder vorwärts, unserm Endziel zu. Im Eilschritt lief ich voraus, der Wind trieb hinterdrein, so dass man sich kaum zu halten vermochte. Erst gegen ½10 Uhr machten wir einen Augenblick Halt. Jetzt lag die Insel weit hinter uns; der Wind und das Schneetreiben hatten zugenommen, und das Snow Hill-Land war nicht mehr sichtbar. Ich möchte Künstler sein, um das wundervolle Bild wiedergeben zu können, das sich in dieser denkwürdigen Nacht vor uns entrollte. Über uns wölbte sich ein wolkenloser Himmel, erst in hellerem, dann in tief dunkelm Blau, an dem die Sterne langsam, einer nach dem andern, aufflammten, zuerst der Jupiter und der Sirius, dann, im Zenith, das Kreuz des Südens, später uns gerade gegenüber der strahlende Orion. Ganz unten im Westen stand die schmale, bleiche Sichel des Mondes, und als die Sonne untergegangen war, leuchtete der Himmel in starken, dunkel blutroten Farben auf, gegen die sich die scharfen Umrisse der Lockyer-lnsel mit den senkrechten Felsenvorgebirgen, den Schneekuppeln und dem prachtvollen Gletscherband deutlich abhoben. Vor uns lag Kap Hamilton, sowie der turmähnliche Wächterfelsen mit seinem wohlbekannten, dunkelbraunen Farbenton, den wir jetzt so lange nicht mehr gesehen hatten. Durch die klare Luft schwebten leicht und lautlos zahlreiche Eissturmvögel, der Farbe nach weisser als der Schnee und mit so feinen Konturen, dass man sie kaum bemerkt haben würde, hätten nicht die schwarzen Augen und der Schnabel sie verraten. Um uns her brauste der Sturm mit einer Geschwindigkeit von etwa 16 bis 17 m in der Sekunde, den Schnee mit gewaltigem Geheul vor sich hintreibend. In dieser überwältigenden Natur bewegte sich unsere kleine Karawane wie ein unbedeutender Punkt, eine bald wieder verwehte Spur im Schnee hinterlassend. Es wurde immer dunkler, immer mehr Sterne wurden angezündet, und bald sahen wir nichts mehr vor uns als einen langen dunkeln Strich, der ebenso gut Eis wie Land bedeuten konnte.

Die wilden dunkelbraunen Felsabhänge der Lockyer-Insel

Plötzlich kam ein grosser, dunkler Gegenstand in Sicht, der die Cockburn-Insel sein musste. Vielleicht liessen wir uns hierdurch verleiten, den Kurs ein wenig mehr östlich zu nehmen, denn, nachdem wir noch eine Weile gegangen waren, langten wir an der Eismauer an. Es war jetzt Mitternacht und ziemlich dunkel, wir gerieten in sehr unebenes Eis hinein, ich strauchelte und fiel mehrmals. Mehr als einmal glaubten wir eine Öffnung in der Eismauer zu erkennen, aber es stellte sich stets heraus, dass dies auf einem Irrtum beruhte, weshalb wir viele Umwege machen mussten. Die Hunde fingen an, müde zu werden, und auch wir waren fast am Ende unserer Kräfte, aber es half nichts, jetzt hatten wir keine Zeit mehr zum Ausruhen. Endlich kamen wir an die Spitze der Eiswand, und damit waren die Schwierigkeiten unserer Schlittenfahrt überwunden. Am Himmel machte sich ein heller Schein bemerkbar, und die Wolken färbten sich violett im ersten Morgengrauen. Die Hunde konnten sich kaum mehr auf den Beinen halten, als wir aber erst auf wohlbekanntes Terrain gekommen waren, versuchte ich, sie durch Ermunterungen zu schnellerem Lauf anzutreiben. Es hatte sich viel Schnee auf dem Eise angesammelt, und als wir an Land kamen, war das Terrain so verändert, dass wir uns kaum zu orientieren vermochten. Eine letzte Kraftanstrengung führte uns über die grosse Schneeschanze; jetzt stürmten die Hunde in wildestem Lauf dahin, und endlich um ½2 Uhr des Nachts machten wir vor dem letzten Eisblock unten am Strande bei der Station Halt.

Nur das allernotwendigste wurde vom Schlitten abgeladen und nach dem Wohnhause hinaufgetragen. Der arme Kurre war wie gelähmt, er konnte sich nicht mehr rühren, sondern fiel im Schnee um, als wir ihm die Zügel abnahmen. Das Haus lag dunkel und schweigend da, aber sobald wir eintraten, tönten uns von allen Seiten Willkommensgrüsse entgegen, zuerst in etwas ängstlichem Ton, der sich aber in Freude verwandelte, als die Kameraden erfuhren, dass alles wohl war. Sie verliessen sämtlich ihre Kojen, und bald hing der Kaffeekessel über dem Primusbrenner.

Mein erster Gedanke war, den Chronometer aufzuziehen, mein zweiter, nach dem Schrittmesser zu sehen, der 92 000 zeigte. Dann warf ich einen Blick auf meine Reisegefährten: sie waren blauschwarz im Gesicht und glichen mehr Indianern als gewöhnlichen Menschen. Sobral war auf einen Stuhl neben der Tür niedergesunken, plötzlich sagte er, ihm sei elend, und im nächsten Augenblick sank er ohnmächtig zu Boden. Alle stürzten herbei, er wurde entkleidet und in meine Koje gebracht, wo er sich jedoch bald wieder erholte. Jetzt merkte auch ich, wie sich mir alles im Kopf zu drehen begann, und ich eilte in die frische Luft hinaus. Ich musste mich gegen die Wand des Hauses stützen, aber mit grosser Anstrengung gelang es mir, den Anfall zu überwinden, so dass ich bald wieder hineingehen und mich an den Tisch setzen konnte. Auch Jonassen erzählte später, dass ihm sonderbar zu Mute gewesen sei, als er zum ersten Male in die ungewohnte Stubenluft kam.

Wir genossen ein paar Tassen Kaffee mit Knäkkebrot, Butter und Schafkäse und tranken dazu eine unglaubliche Menge Wasser. Zwar schmeckte es gut, aber alle unsere Träume, dass uns Essen glücklich machen würde, waren damit vernichtet. Wir waren wohl auch zu müde, um eigentlichen Genuss davon zu haben. Wir unterhielten uns über das wichtigste, was sich seit unserer Trennung zugetragen hatte, aber ich hielt es nicht der Mühe wert, mich nach der »Antarctic« zu erkundigen.

Nichts zeugte deutlicher davon, wie anstrengend diese Expedition gewesen war, als die Gewichtveränderung, die während dieser Zeit mit uns vorgegangen war. Vor dem Frühstück am nächsten Morgen, wo ich doch wahrscheinlich schon mehr wog, als bei unserer Rückkehr, stellte ich fest, dass ich seit Anfang der Schlittenfahrt 7 kg abgenommen hatte. An einem einzigen Tage nahm ich indes wieder ungefähr 4 kg zu, und am nächsten 1½ kg, dann blieb das Gewicht ziemlich unverändert. Ebenso war das Verhältnis mit den beiden andern Teilnehmern.

Die Weglänge, die wir während der Expedition zurückgelegt hatten, betrug im ganzen 650 km. Freilich waren wir weder so lange weg gewesen, noch hatten wir die Fahrt so weit ausdehnen können, wie es mein Wunsch gewesen war; es beruhte dies teils auf der für diese Jahreszeit aussergewöhnlich ungünstigen Witterung, teils auf der Unmöglichkeit, unsern Proviant oben auf der Eisterrasse zu ergänzen. Trotzdem fand ich, dass wir mit den Ergebnissen sehr zufrieden sein konnten. Wir hatten eine bedeutende Küstenstrecke entdeckt, und so den Zusammenhang zwischen dem Ludwig Philipp-Lande und den von Larsen gesehenen Gebieten festgestellt, und das Kartenbild von diesen Gegenden wurde infolge unserer Expedition vollständig verändert. Wir hatten meteorologische und biologische Beobachtungen gemacht und vor allem wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Geologie in den betreffenden Gebieten gesammelt. Schon allein die Feststellung der grossen Eisterrasse konnte als hinreichender Lohn für die grosse Arbeit angesehen werden, die wir auf dieser Expedition geleistet hatten.