|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Landung. – Bauarbeiten. – Unser erster Sturm. – Die Rückkehr der »Antarctic«. – Neue Stürme.

Das Eis stellte sich nicht so schnell ein, wie wir erwartet hatten, aber es waren hässliche Schollen, die getrieben kamen, und dem Kapitän war sehr daran gelegen, dass wir uns schnell auf den Weg machten. Endlich kamen die letzten Boote leer zurück, und nun brauchten ausser uns nur noch die Hunde, einige Instrumente und allerlei vergessene Kleinigkeiten an Land befördert zu werden. Es fehlten auch noch die beiden Boote, die wir auf der Station behalten sollten, ein älteres, sogenanntes Tromsöboot, ein guter Segler, mit dem ich selber mehr als eine Ruder- und Segelfahrt an der Grönländischen Küste gemacht hatte, und das kleine, eigens für die Expedition gebaute Eisboot, nach dem Modell konstruiert, das Leutnant Amdrup auf seiner bekannten Bootfahrt angewendet hatte, aus bestem Material und ausserordentlich leicht, um im Notfall übers Eis gezogen zu werden. Sie lagen nun an der Seite des Schiffes vertaut, während die »Antarctic« die Anker lichtete und leise aus dem Sund zu dampfen begann. Wir liessen die Hunde hinab, die mit grosser Unruhe dieses gefährliche Treiben betrachteten, während der Gischt, den das Schiff aufwarf, über den Bootsrand schäumte. Nach einem kurzen Lebewohl stiegen wir selber in die Boote hinab und stiessen ab. Es war ein etwas sonderbares Gefühl auf allen Seiten, aber ein feierlicher Abschied war es nicht, nur ein Gruss mit der blaugelben Flagge unter der Gaffel, während wir uns allmählich mehr und mehr entfernten. Es war ein schweres Stück Arbeit, zu rudern, und als wir das Ufer erreicht hatten, war die »Antarctic« bereits unserm Gesichtskreise entschwunden. Da standen wir nun, einsam und verlassen, wir sechs, die wir die ersten Ansiedler an diesem öden Ufer werden sollten.

Oben auf dem Hügel ragten schon die Pfähle zu unserm künftigen Wohnhaus auf

Es war Ebbe, und eine Menge grosser Eisblöcke, die der Nordwind in die Bucht hineingetrieben hatte, waren auf Grund gestossen, so dass es uns schwer ward, mit dem Boot vorwärts zu dringen, und wir Mühe hatten, unsere Sachen bis an das grosse Depot zu befördern, das bereits am Strande errichtet war. Sobald es mir möglich war, eilte ich auf den Hügel hinauf, wo die Pfähle zu unserm Wohnhaus aufragten. Ich war nicht an Land gewesen, seit der Bau begann und hatte mir eigentlich einen weiter landeinwärts gelegenen Berg als Bauplatz vorgestellt. Als ich die Lage genauer in Augenschein nahm, schien sie mir mehr als wünschenswert allen Winden ausgesetzt. Aber dabei war jetzt nichts mehr zu machen, und später gelangten wir auch zu der Einsicht, dass andere Plätze, die wir hätten wählen können, nicht viel geeigneter gewesen wären.

Wir setzten uns nun einen Augenblick zwischen unsere Sachen nieder, um die Umgebung zu betrachten und zu überlegen, wie wir unsere Arbeit einteilen sollten. Wir entschlossen uns, zuerst an die Errichtung des magnetischen Observatoriums zu gehen, denn dies war so konstruiert, dass die vorher zusammengesetzten Teile nur aneinandergefügt zu werden brauchten. Man konnte auf diese Weise mit ganz geringer Arbeit ein fertiges Haus beschaffen, das uns wenigstens ein Dach über dem Kopf gewährte.

Inmitten aller der vorliegenden Arbeiten konnte ich es nicht lassen, mit besonderem Interesse die Männer zu betrachten, die während der Überwinterung meine Kameraden werden sollten. Aus verschiedenen Gegenden waren sie zusammengekommen; einige hatten bisher wohl nur ein zufälliges Wort mit einander gewechselt, hatten höchstens an Bord der »Antarctic« eine flüchtige Bekanntschaft gemacht. Meine beiden mir am nächsten stehenden Kameraden, Bodman und Ekelöf waren freilich beide aus Upsala, und wir hatten uns bei langen, gemeinsamen Erwägungen vor der Fahrt kennen gelernt. Aber Leutnant Sobral war ein Sohn des Südens, dem es noch schwer wurde, sich in unserer Sprache mit uns zu unterhalten, und der sich jetzt nicht nur an eine Natur gewöhnen musste, die mit ihrer starken Kälte, ihrem Eis und Schnee, einen völligen Gegensatz zu allem bilden musste, was er bisher kennen gelernt hatte, sondern auch an eine gänzlich neue Lebensweise, mit einem neuen Gedankengang in Bezug auf die Auffassung vieler Fragen. Ferner war da Jonassen, der typische norwegische Walfischfänger, arbeitsam, energisch, beinahe eigensinnig, wo es galt eine Schwierigkeit zu überwinden, bewandert in allen möglichen vorkommenden Arbeiten und mit einer grossen Erfahrung, die er auf den Fahrten mit dem Fangschiff im Eismeer, vor allem aber während der Überwinterung mit der Polarexpedition des Herzogs der Abruzzen 1899-1900 gesammelt hatte; dabei aber mit grossem Selbstbewusstsein und einer Natur, die infolge aller dieser Erlebnisse verhärtet war. Der sechste von unserer Gesellschaft war Aakerlund, ein Stockholmer von Geburt, ein Jüngling von 19 Jahren, den wir auf seine dringenden Bitten mit auf die Fahrt genommen und wegen seines Interesses und seiner Gelehrigkeit an der Überwinterung hatten teilnehmen lassen.

Es war Ebbe, und eine Menge grosser Eisblöcke war auf Grund gestossen

Wir machten den Anfang damit, dass wir die neunzehn grossen Teile, aus denen das Magnethaus bestand, auf den dazu ausersehenen Platz auf einer niedrigen, ebenen Terrasse trugen, ungefähr 100 Meter vom Wohnhaus entfernt, mit einer gegen den Einfluss aller Eisenbestandteile geschützten Lage. Als erst alles Zubehör hinaufbefördert und die Arbeit in Gang gekommen war, ging es sehr schnell, und schon in der Dämmerung stand das Haus da, ein wenig provisorisch zusammengenagelt, im übrigen aber fertig und bereit, uns Schutz für die Nacht zu gewähren.

Seit dem frühen Morgen hatte niemand von uns Zeit gehabt, ans Essen zu denken. Als ich sah, dass der Bau fast vollendet war, ging ich, von Ekelöf begleitet, an den Strand hinab, um ein wenig Abendbrot herauszusuchen. Wir hatten die Absicht gehabt, ein Zelt zu errichten, aber es stellte sich heraus, dass es unmöglich war, unter der Unmenge von Sachen alle nötigen Teile herauszufinden. Wir richteten uns statt dessen einen kleinen netten Esssaal ein, indem wir einige Kisten aufeinander stapelten und eine Persenning darüber legten, so dass sie bei Bedarf weiter vorgezogen oder abgenommen werden konnte. Hier nahmen wir dann während der folgenden Tage unsere Mahlzeiten in Schnee und Sturm oder Sonnenschein ein, so wie die Verhältnisse es mit sich brachten. Wir sparten nicht an Leckerbissen, jetzt wo die Arbeit am härtesten war. Die Hunde teilten unsere Mahlzeiten und tranken oft aus denselben Tassen wie wir.

Es war ein grosses Glück für uns, dass das Wetter an den beiden folgenden Tagen so schön war, und wir konnten nun mit ganzer Kraft an den Aufbau unseres Wohnhauses gehen. Der 16. Februar war ein Sonntag, aber daran durften wir uns unter den obwaltenden Umständen nicht kehren. Indessen nach einem gehörigen achtstündigen Normalarbeitstag, an dem ich an den Wänden und dem Dach genagelt und gezimmert hatte, glaubte ich doch ein Recht auf einen Nachmittagsspaziergang auf die Berge zu haben, um unser Königreich zu besichtigen und mir im übrigen eine Vorstellung von den Eisverhältnissen und den Aussichten für die Rückkehr des Schiffes zu machen. Den steilen Abhang hinauf, den ich seither so oft erklommen habe, führte mein Weg. – Ach, welche Mengen der wundervollsten Versteinerungen lagen hier umhergestreut! Aber heute durfte ich nicht bei ihnen verweilen, später sollte ich noch Gelegenheit genug haben, sie zu untersuchen. Nachdem ich den letzten Absatz überwunden hatte, befand ich mich auf dem obersten Plateau, das noch von keinem Menschenfuss betreten worden war. Da war so vielerlei, was die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollte, eine ganze Probenkarte von dem Gestein der Insel lag vor mir ausgebreitet, hier und dort mit fremden Blöcken untermischt, deren Erscheinen einer besonderen Erklärung bedurfte. Es war so verlockend, sich unterwegs aufzuhalten, aber ich wollte noch weiter ins Land hinein. Der Weg führte an dem Rande tiefer Schluchten entlang; mächtige Felspartien ragten über ihre Umgebung auf, gleich Festungswerken mit Mauern, Zinnen und Türmen, zuweilen phantastische Formen annehmend, sich gleich riesenhaften Sphynxen aus der losen Masse erhebend. Es liegt auf der Hand, diesen Vergleich weiter zu führen, denn rings um mich her breitete sich eine Wüste aus, fürchterlicher als die Sahara. Nirgends eine Spur von Vegetation, nicht einmal der Sand darf hier ruhig auf seinem Platze liegen, alles was sich bewegen lässt, führt der Sturm mit sich fort, so dass der Boden entweder aus einer dicht gepackten Masse von Steinen oder aus kahlen Felsklippen besteht, die durch die Einwirkung des Windes ihre Gestalt erhalten haben.

Die erste Mahlzeit in unserm improvisierten Esszimmer am Strande

Ich aber schreite vorwärts, landeinwärts. Nach Süden zu breitet sich vor mir eine endlose, leicht gewundene Ebene von Eis und Schnee aus. Es ist Snow Hill, »die Schneekuppe«, nach der ich die ganze Insel benannt habe, obwohl dies eigentlich nicht ganz richtig ist, da sie nicht des Schnees halber, sondern wegen des schneefreien Landes zum Überwinterungsplatz von uns ausersehen wurde, und dadurch auch in Zukunft bekannt werden wird. Dorthin richte ich meine Schritte, dort gewinne ich freie Aussicht nach beiden Seiten. Nach Osten zu schweifen meine Blicke über das unendliche Meer voll Eis, das aber so verteilt ist, dass unser Schiff sich ohne Schwierigkeit seinen Weg würde hindurch bahnen können. Auch im Admiralitäts-Sund befindet sich nicht viel Eis. Die Eile bei der Abfahrt der »Antarctic« dürfte daher ziemlich überflüssig gewesen sein, das konnte man aber damals nicht wissen.

So stand ich denn in dieser grossartigen Natur, während die Sonne langsam hinter dem stolzen, eisbedeckten Scheitel des Haddington-Berges versank, das Eisfeld in weiter Ferne am östlichen Horizont vergoldend. Rings umher vernahm man keinen Laut, einsamer und isolierter konnte kein Mensch sein. Diese öde Gegend sollte jetzt auf lange Zeit mein und meiner Kameraden Heim, unser alles sein! Hier sollten wir der Natur in ihrer gewaltigsten Majestät von Angesicht zu Angesicht gegenüber stehen, und ihr im harten Kampf ihre Geheimnisse abzuringen suchen. Würde es uns gelingen? In dieser Stunde glaubte ich fest an die Zukunft, alles lag licht und hoffnungsvoll vor mir, ich fühlte mich so dankbar, endlich mit der eigentlichen Arbeit beginnen zu können, jener Arbeit, die wohl kaum zur Entdeckung grosser Landstrecken führen würde, die aber die feste Grundlage für die wissenschaftliche Forschung schaffen sollte, die gerade das eigentliche Ziel unserer Expedition war.

Es dämmerte bereits stark, als ich umkehrte. An dem äussersten Felsabsatz blieb ich einen Augenblick stehen und sah in das tiefe Tal hinab, in dem sich unser Haus erhob. Ich konnte kaum meine Kameraden unterscheiden, aber ich hörte die Hammerschläge, die mir erzählten, dass sie ihre Arbeit noch nicht unterbrochen hatten. Bald war ich wieder unten bei ihnen.

Die drei nun folgenden Tage verstrichen ohne bemerkenswerte Ereignisse, wenn auch jede Stunde irgend etwas neues mitbrachte. Schon am 17. waren wir mit unserm Bau so weit gediehen, dass wir unsere Kochutensilien hinauftragen und dort unsere erste Mahlzeit einnehmen konnten, welch wichtiges Ereignis mit einem Glase Punsch gefeiert wurde. Es wurden nicht viele Reden gehalten, während wir einsam auf Snow Hill verweilten, aber bei dieser Gelegenheit wünschte ich in kurzen Worten meinen Kameraden ein gutes Ergebnis unseres Vorhabens, ein gutes Zusammenarbeiten und eine gute Kameradschaft unter diesem Dach, und ich fühlte mich überzeugt, dass alle ihr Bestes tun würden, damit diese Wünsche in Erfüllung gingen.

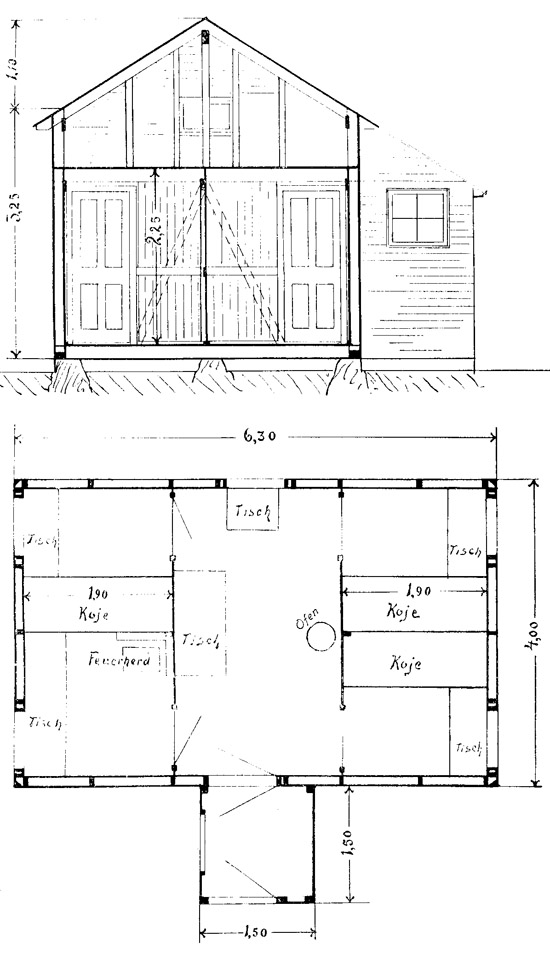

Unser nunmehr eingeweihtes Wohnhaus war nach einer Zeichnung angefertigt, die für die erste Amdrupsche Überwinterungsexpedition nach Ostgrönland ausgeführt worden war. Die Teilnehmer an derselben waren fünf an der Zahl gewesen; hier hatte ich für sechs Personen den Umfang unbedeutend vergrössert, wie auch einige Änderungen und Verbesserungen vorgenommen. Die äusseren Verhältnisse betrugen 6,3 m Länge und 4 m Breite. Das Haus hatte doppelte Wände von ¾ zölligen Brettern mit einer dazwischen liegenden Luftschicht. Das äussere Dach war einfach. Von aussen war das ganze Haus, Wände wie auch Dach, mit Teerpappe bedeckt, und sogar im Innern waren alle Aussenwände der Wohnräume mit demselben Material bekleidet. Der Fussboden war doppelt mit Brettern belegt, mit einer Zwischenlage aus Teerpappe, darüber lag eine Decke aus dickem Filz und darauf Linoleum. Man gelangte über einen ganz kleinen Vorplatz ins Haus hinein, wodurch verhindert wurde, dass der Schnee und der Sturm direkt hereindrangen, wenn die Türe geöffnet wurde. Oft meinten wir, dieser Vorplatz hätte ebensogut oder vielmehr besser zu einem ganzen Korridor an der Vorderseite des Hauses erweitert werden können, da ein solcher Raum nützlich und in mancherlei Beziehung brauchbar gewesen wäre.

Unsern hauptsächlichen Aufbewahrungsraum bildete der grosse Boden, der sich über das ganze Haus erstreckte. Da das Dach einfach war, war es natürlich hier oben kalt, aber trotzdem trug dieser Raum sehr dazu bei, die Wärme im Hause zu erhalten. Auf diese Weise hatten wir viel Platz für alle die mannigfaltigen Artikel, Kleider, Vorräte, Bücher, Sammlungen und dergleichen, die wir bei der Hand haben mussten. In diesem Klima hätte es uns grosse Mühe gemacht, wenn wir dies alles hätten ausserhalb des Hauses unterbringen sollen.

Unten in der Wohnung befanden sich fünf Räume, die jedoch nur sehr klein waren. Der grösste lag in der Mitte des Hauses und nahm die ganze Breite ein. An beiden Seiten lagen je zwei kleine Räume, von denen der eine unsere Küche bildete, während die drei andern uns als Schlafräume dienten. Auf eine nähere Beschreibung, wie wir uns in unsern vier Wänden einrichteten, komme ich später noch zurück.

Am 19. Februar waren wir wie gewöhnlich nach beendeter Arbeit am Abend in das Magnethaus hinabgegangen und hatten uns schlafen gelegt. Schon sehr früh am nächsten Morgen erwachte ich durch das Heulen des Sturmes, achtete aber nicht weiter darauf, sondern kroch nur tiefer in den warmen Schlafsack hinein. Aber um 6½ Uhr wurde es ärger denn je, der Schnee trieb durch die Türritzen, und Jonassen stand auf, um nachzusehen, ob oben beim Wohnhause alles in Ordnung sei. Bodman und Aakerlund folgten ihm nach einer Weile, während wir andern zurückblieben, obwohl ich auch nicht mehr an schlafen denken konnte. Da sehe ich mit einem Male, wie der südliche Dachrand von Zeit zu Zeit von den Windstössen fusshoch in die Höhe gehoben wird, und plötzlich wird es mir klar, dass das Haus nahe daran ist, zusammenzustürzen.

Ich springe auf, wecke Ekelöf und Sobral und rufe ihnen zu, dass sie augenblicklich aufstehen müssen, falls sie nicht unter den Trümmern begraben werden wollen. Nachdem ich mich angezogen hatte, ging ich hinaus. Hu! War das aber ein »Sommerwetter« da draussen! Es war ein Orkan, wie wir ihn später in derselben Stärke zu hunderten von Malen gehabt haben, ja, es kam eine Zeit, in der wir uns um solche Kleinigkeiten gar nicht mehr kümmerten, aber das war jetzt etwas ganz anderes, wo wir unsere erste Bekanntschaft mit der fürchterlichen Strenge des antarktischen Klimas machten. Die Windstärke betrug ungefähr 20 m in der Sekunde und das Thermometer stand auf -10°, nur mit Mühe konnte man aufrecht gehen, und die ganze Luft war eine einzige dicke, wirbelnde Masse von feinem Schneestaub, der mit der Schnelligkeit eines Eilzuges vorüberbrauste und so dicht war, dass man das kaum 100 m entfernte Wohnhaus nicht sehen konnte. Ich suchte mir meinen Weg hinauf, alle vier arbeiteten wir unverdrossen, die Türen und Fenster zu verdichten und sonstige Anordnungen zu treffen, um uns einigermassen gegen den Sturm zu schützen. Ekelöf und Sobral kamen gleich nach mir an und meinten, das Magnethaus würde sich doch am Ende halten, als aber Jonassen eine halbe Stunde später heraussah, waren das Dach und die eine Wand eingestürzt. Jetzt blieb uns nichts anderes übrig, als eiligst unsere Arbeit im Hause zu verlassen, uns so warm wie möglich anzuziehen und hinunter zu gehen, um an Instrumenten usw. zu retten, was zu retten war. Dies war nicht so ganz leicht in dem rasenden Sturm. Glücklicherweise stellte es sich heraus, dass die Instrumente so gut wie unbeschädigt waren, und selbst ein paar Taschenuhren, die an der Wand gehangen hatten, fanden wir unter den Trümmern wieder.

Das Stationshaus bei Snow Hill. Querschnitt, sowie ein Plan der Wohnung im Erdgeschoss

Während wir mit diesen Rettungsarbeiten beschäftigt waren, stürzte alles, was noch an Wänden vorhanden war, zusammen, und das ganze Observatorium bestand jetzt nur noch aus einem Haufen am Boden liegender Holzstücke. Vorderhand war jedoch nichts bei der Sache zu machen, und sobald wir gerettet hatten, was wir retten konnten, begaben wir uns wieder nach dem Wohnhause hinauf und setzten dort unsere Arbeit fort. Wir stellten die Fussböden und die Innenwände fertig, richteten den grössten Teil der inneren Zwischenwände auf und benagelten die Nordseite, an der beide Zimmer fertig wurden, mit Pappe. Die Fensterluken vernagelten wir sämtlich mit Pappe. Es war ein langer, schwerer Arbeitstag, aber dann konnten wir uns auch, als wir lange nach Mitternacht im Begriff waren, uns schlafen zu legen, dem freudigen Gefühl hingeben, dass wir ein gutes Stück vorwärts gelangt waren. Wir schliefen nun die erste Nacht unter unserm neuen Dach mit dem Bewusstsein, hier einigermassen gegen die klimatischen Widerwärtigkeiten geschützt zu sein. Es braucht wohl kaum hinzugefügt zu werden, dass wir diese Nacht vorzüglich schliefen.

Wir hatten in den vorhergehenden Tagen wiederholt von der Möglichkeit gesprochen, dass die »Antarctic« wiederkommen könnte, und obwohl niemand so recht daran glauben wollte, so warfen wir noch am 19. manch einen sehnsuchtsvollen Blick auf die Bucht hinaus. Während der nun folgenden Sturmtage hatten wir keine Gelegenheit hierzu, aber am Morgen des 21. war ich der erste auf den Beinen, obwohl es schon gegen zehn Uhr des Vormittags war. Gerade als ich aus der Tür trat, sah ich zu meiner grossen Freude und Überraschung die »Antarctic« in die Bucht einsteuern und sich dem Ufer nähern. Ich rief Ekelöf, der in der Nacht mein Schlafkamerad gewesen war, zu: »Komm heraus und sieh das Schiff an!« Dann bat ich ihn, die andern zu wecken. Ziemlich verschlafen und noch immer zweifelnd eilten sie auf den Hügel hinaus.

Alle eilten nach dem Hause hinauf, das einen deutlichen Beweis für unsern Fleiss in der vorhergehenden Woche ablegte

Ich begab mich sogleich mit Jonassen an den Strand, um eins der Boote klar zu machen und möglicherweise den Ankommenden entgegen zu rudern, aber das war nicht nötig. Zuerst kamen Larsen und die Gelehrten in dem kleinen flachen Prahm, gleich darauf zwei von den Schiffsbooten, mit ungefähr 30 Säcken Kohlen beladen. Es ist schwer zu beschreiben, mit welcher Freude ich die Landenden begrüsste, und ich dankte namentlich dem Kapitän für diesen neuen Beweis der Fürsorge im Interesse der Expedition. Wir begaben uns erst alle nach dem Hause hinauf, das einen deutlichen Beweis für unsern Fleiss in der vorhergehenden Woche ablegte, obwohl es sich eigentlich noch nicht in einer so angenehmen Gestalt zeigte, dass irgend jemand uns, die wir den Winter dort zubringen sollten, hätte beneiden können. Selbst die Mannschaft schien sich darüber zu freuen, dass wir so weit gediehen waren. Von allen Seiten wurden uns nur Ausdrücke von Glückwünschen und Interesse entgegengebracht.

Bodman, Ekelöf und Sobral begaben sich bald an Bord der »Antarctic«, während die Gelehrten vom Schiff einige Stunden an Land blieben und in der Umgegend auf- und abstreiften. Ich schrieb in aller Eile ein paar Briefe und begab mich dann mit dem Kapitän und den andern an Bord des Schiffes. Es war sonderbar, wie verändert uns nach so kurzer Abwesenheit alles erschien. Unser enges Schiff kam uns jetzt so gross und geräumig vor, so voller Bequemlichkeit und Komfort, dass wir es kaum wiedererkannten. Und welch ein Genuss war es nicht allein, sich einmal wieder ordentlich waschen zu können! Ich hatte noch allerlei an Bord zu tun, wo mehrere von der Mannschaft mit Fragen zu mir kamen, die einer Entscheidung bedurften. Wir nahmen eine hastige Mahlzeit ein, bei der das beste, was das Schiff zu bieten vermochte, aufgetischt war. Dann kam eine Tasse Kaffee und ein Glas Punsch, einige Abschiedsworte wurden gewechselt, und wir trennten uns, einander alles Gute für die kommenden Monate wünschend. Wohl waren unsere Gedanken ein wenig ernsthaft, aber glücklicherweise vermochte niemand sich vorzustellen, dass so lange Zeit hingehen sollte, bis wir uns wiedersehen würden, dass unser gutes altes Schiff nie wiederkehren, und dass keiner von uns zurückbleibenden es je wiedersehen sollte. Die Flagge war gehisst und begrüsste uns, als wir in unserm kleinen Boot abstiessen; ich brachte ein Hurra aus, das vom Schiffe aus beantwortet wurde, ein letzter Gruss mit der Dampfpfeife, und wir waren von der Welt abgeschlossen.

Es war aber sehr gut, dass uns die »Antarctic« diesen letzten Besuch machte. Er bildete eine angenehme und gründliche Unterbrechung in der Einförmigkeit, und wir lebten lange in der Erinnerung daran.

Leider war indes ihr Versuch, weiter südlich ein Depot für uns zu errichten, völlig misslungen. Am 16. Februar war die »Antarctic« der Christensen-Insel auf ungefähr 20 Seemeilen nahe gekommen, da aber lag zwischen dem Schiff und dem Lande fast ungebrochenes Eis, und an eine lange Schlittenfahrt war natürlich unter den obwaltenden Verhältnissen nicht zu denken. Das Eis war überhaupt jetzt viel dichter und schwerer als wir es vor einem Monat dort angetroffen hatten, die Eisschollen hatten oft eine Länge von mehr als einer Meile, und die Eisberge waren sehr zahlreich. Man hatte deswegen nicht gewagt, den Versuch zu machen, südlicher vorzudringen, sondern hatte dies Vorhaben aufgegeben, da der geringe Kohlenvorrat jeden Gedanken, diese Packeismasse zu zwingen, unmöglich machte. Man hatte einige Dredschzüge und Lotungen vorgenommen. Besonders hervorgehoben werden muss noch, dass man dort grosse Scharen von Kaiserpinguinen getroffen hatte, in einzelnen Fällen Züge von bis zu zehn Tieren, die wahrscheinlich um diese Jahreszeit aus südlicheren Gegenden gekommen waren.

Sobald wir wieder allein waren, gingen wir von neuem an unsere Arbeit, die sich jetzt hauptsächlich um die Einrichtung unserer Wohnung drehte. Wir nagelten Decken auf dem Fussboden fest, trugen den Feuerherd hinauf und setzten ihn in Stand, so dass wir damit beginnen konnten, uns ordentliche Mahlzeiten zu bereiten. Wir arbeiteten an unsern Kojen und fingen an, Fenster einzusetzen. Es war uns aber leider nicht vergönnt, uns lange ungestört diesen Arbeiten zu widmen. In der Nacht zum 24. brach ein neuer Orkan aus. Als wir am Morgen erwachten, hatten wir -7° in unsern Schlafräumen und die Wände waren inwendig mit Schnee bekleidet. Es war dasselbe Wetter, wie am 20., aber wir waren jetzt besser dagegen geschützt und nahmen die Sache anfangs recht gemütlich, tranken Punsch und beschäftigten uns mit allerlei kleinen Arbeiten, dem Einsetzen der Fenster und dergleichen. Als aber der Sturm noch drei fernere Tage anhielt, fingen wir doch an, ernsthafter zu werden. Und dies war im Grunde unsere erste Bekanntschaft mit den fürchterlichen antarktischen Orkanen, deren hauptsächliche Eigenschaft darin besteht, dass sie so hartnäckig und anhaltend sind. Die Temperatur betrug in der ganzen Zeit -10 bis -12°, und die Windstärke ungefähr 20 m in der Sekunde. Wenn man bedenkt, dass wir uns noch in dem Monat befanden, der auf der nördlichen Halbkugel dem August entspricht, so kann man wohl sagen, dass uns dies Wetter ziemlich überraschend war. Die Zeit schleppte sich langsam hin, noch aber war uns alles neu, und mit unserer Stimmung wäre es schlecht bestellt gewesen, wenn sie sich durch diese kleine Prüfung hätte beeinträchtigen lassen. Inzwischen erschütterte der Orkan das Haus, wir hatten mehrere Grad unter Null im Zimmer, wir konnten weder aus noch eingehen und hatten nicht viel Beschäftigung im Hause.

Dieser Sturm sollte indes ernstere Folgen für uns haben. Am 24. hatte ich abends die Falklandshündin mit ihren Jungen in das Esszimmer hineingenommen, wohingegen die jetzt acht Tage alten grönländischen Hunde in ihrer zusammengezimmerten Kiste unten am Strande lagen, da ich der Ansicht war, dass sie jetzt, mitten im Sommer, im Freien aushalten konnten. Am nächsten Morgen sollte Jonassen hingehen und ihnen Wasser geben, er kam jedoch ganz niedergeschlagen zurück und erzählte, alle jungen Hunde lägen erfroren da. Die Mutter habe es wohl satt bekommen, eingeschlossen zu liegen, und da die Tür vernagelt war, habe sie das Dach durchbrochen, die Jungen ihrem Schicksal überlassend. Dies war ein harter Schlag für mich. Ich hatte viel von diesen Tieren erwartet, und ich glaube, wenn wir sie behalten hätten, so würden wir schon im nächsten Frühling grossen Nutzen als Zugtiere von ihnen gehabt haben. Jetzt mussten wir alle Schlittenfahrten, die unternommen werden sollten, mit unsern vier Grönländern machen, von den Falklandshunden nach schwachen Kräften unterstützt.

Wir hatten jetzt allmählich etwas nähere Bekanntschaft mit unsern Hunden gemacht, um die wir uns an Bord nur wenig gekümmert hatten. Gleich von Anfang an hatten die Tiere, die zu derselben Rasse gehörten, sich zusammengeschlossen, um die andern zu bekämpfen. Da waren die Falklandshunde infolge ihrer grösseren Zahl, namentlich aber auch durch die Schnelligkeit ihrer Bewegungen die Überlegenen gewesen. Ganz anders gestaltete sich das Verhältnis auf festem Lande. Die Grönländer schlossen sich zu einer festen Truppe zusammen, die mit Raubtierinstinkt Jagd auf jeden Falkländer machte, der sich von der Schar trennte. Wenn zwei von unsern Hunden in Kampf gerieten, stürzte sogleich die ganze Schar herzu, um dem Stärkeren zu helfen. Von irgend welcher Ritterlichkeit merkte man nie eine Spur, und wenn ein Grönländer einmal beisst, so besorgt er das mit Nachdruck. Die beiden alten Feinde Jim und Tom hatten ihren Grimm fast keinen Augenblick vergessen. Zuerst wurde Jim eines schönen Tages überfallen und übel zugerichtet, diesmal aber gelang es uns, ihn zu retten. Er lag nun mehrere Tage im Hause, um seine Wunden zu heilen, so wütend wie je, wenn er einen andern Hund, und namentlich Tom, in seine Nähe kommen sah. Dies war ein grosser, schöner, langhaariger, schwarz und weiss gefleckter Hund, an den ich mich sehr angeschlossen hatte, der stärkste unter den Falkländern und mit weit mehr Würde als Jim; aber eines Tages ereilte ihn sein Geschick. Jim fing gerade an, sich zu erholen und passte nun den Augenblick ab, um seinen alten Feind anzugreifen, über den sofort der ganze Hundeschwarm herfiel. Ehe wir zu Hilfe eilen konnten, hatte einer der Grönländer Tom eine tiefe Wunde in der Brust beigebracht. Wir bemühten uns nach Kräften um ihn, und eine Zeit lang schien es auch, als wenn er sich erholen würde. Es ist traurig, zu sehen, wie ein bisher tüchtiger Hund nach einer solchen Behandlung vollständig zum Feigling werden kann, wie er sich kriechend davonschleicht, sobald ein anderer Hund sich nähert. Eines Tages entdeckten wir ihn einsam auf einer Bergspitze, von wo ihn erst nach einigen Tagen der Hunger wieder nach dem Hause zurücktrieb. Bald darauf starb er als erster einer langen Reihe von Hunden. Dies Sterben unter den Hunden hörte erst fünfzehn Monate später auf, als die Grönländer den letzten Falklandshund tot bissen.

Der Ruheplatz der jungen Hunde

Jetzt bei dem Sturm lagen die armen Tiere draussen und suchten Schutz, so gut sie konnten, fast unsichtbar infolge des Schnees, der sie bedeckte und sich in ihren Pelzen festsetzte. Während der ersten Tage war das Schneetreiben unerhört stark gewesen, nahm dann aber ein wenig ab, so dass allmählich ein wenig blauer Himmel sichtbar wurde. Es war ein grossartiger Anblick, wenn man am Abend draussen stand und über den Fjord hinweg ein eigenartig wildes, ödes, gelblich weisses Bild vor sich ausgebreitet sah, während der Mond ganz oben im Zenith mit seinem bleichen Schein durch die treibenden Nebelmassen brach.

»Arme Antarctic, die gezwungen wurde, diese Gegend ohne Kohlen und ohne Ballast zu verlassen!« schrieb ich an einem dieser Tage in mein Tagebuch, und noch lange nachher, als wir auf unser Schiff warteten, bildete dieser Sturm sozusagen den Hintergrund für die verschiedenartigen Vermutungen, die wir über das Missgeschick anstellten, das unser wackeres Fahrzeug betroffen haben könnte. Es kam ein Tag, an dem wir erfahren sollten, wie wenig daran gefehlt hatte, dass diese Befürchtungen sich bestätigten. Nach einem vergeblichen Versuch, um die Joinville-Insel herumzukommen, war es nämlich der »Antarctic« am 24. Februar glücklich gelungen, aus dem Sund herauszukommen, der ihren Namen trägt, aber im Bransfield-Sund sollte sie den Sturm in seiner ganzen fürchterlichen Stärke kennen lernen, während zugleich die Luft so undurchdringlich dick war, dass es unmöglich war, zu entscheiden, wo man sich befand. Man versuchte, die Wellen mittels Öl zu dämpfen, aber das half nicht viel. Grosse Sturzseen schlugen fortwährend über das Schiff, eine davon entführte unser neues, schönes Walfischfangboot, das eigens für die Expedition gebaut war, und es war schliesslich fast unmöglich, das Schiff gegen den Wind zu halten. Alle an Bord waren sich über die Gefahr klar, alle wussten, dass jede Aussicht auf Rettung ausgeschlossen war, falls man den Süd-Shetlands-Inseln zu nahe kam. Nach unglaublichen Anstrengungen gelang es schliesslich doch, am Morgen des 27. die äusserste Spitze der König Georgs-Insel in einer Entfernung von nur 4 Meilen zu umschiffen. Damit war das Schiff gerettet und konnte sich in mildere Gegenden begeben, Nachricht bringend über die Arbeit des ersten Sommers und unsere Landung da unten am Fusse der Schneekuppe des Snow Hill.