|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der erste Mai. – Die schwere Sturmperiode im Mai und Juni. – Im tiefen Winter. – Unsere Flutbeobachtungen. – Eine Schlittenfahrt im Winter. – Unsere kältesten Tage.

Der erste Mai! Wieviel Erinnerungen ruft nicht dieser Tag wach. Dort oben in unserer Heimat, am Rande des nördlichen Polarkreises, rüstet man sich jetzt gerade, um den nahenden Lenz in Empfang zu nehmen. Frohe Scharen strömen hinaus auf die Strassen der Stadt oder in Feld und Wald und selbst in den langen Demonstrationszügen, die sich nach den Rednertribünen hinausbegeben, liegt etwas von den Lenzhoffnungen auf eine schöne Zukunft.

Der erste Mai! Wieviel Erinnerungen ruft nicht dieser Tag wach. Dort oben in unserer Heimat, am Rande des nördlichen Polarkreises, rüstet man sich jetzt gerade, um den nahenden Lenz in Empfang zu nehmen. Frohe Scharen strömen hinaus auf die Strassen der Stadt oder in Feld und Wald und selbst in den langen Demonstrationszügen, die sich nach den Rednertribünen hinausbegeben, liegt etwas von den Lenzhoffnungen auf eine schöne Zukunft.

Wie ganz anders sieht es hier bei uns aus! Man hat nicht viel Veranlassung, entzückt zu sein von dem Sommer, den diese Gegenden uns zu bieten vermögen, es ist ein Sommer ohne Wärme und ohne Grün, aber dieses kleine Rudiment eines Sommers liegt jetzt hinter uns, und wenn wir den Blick vorwärts richten, so sehen wir nichts als den Polarwinter mit seiner Finsternis und Kälte. Trotzdem wollten wir auf alle Fälle den Tag feiern und hatten auch einen ganz besondern Grund dazu, denn nach dem Winter hatten wir uns ja gesehnt, gerade im Winter hofften wir, die Entdeckungen machen zu können, um derentwillen wir hier hinabgezogen waren. Die schwedische Flagge wurde zum erstenmal seit unserer Ankunft gehisst, zum erstenmal überhaupt in einem antarktischen Lande. Eine grosse Festmahlzeit wurde da angeordnet, bestehend aus Schwedentisch mit Käse, Hummer und Champignons, Nesselkohl mit Frikadellen, Rindfleisch mit Kartoffeln, Schinken und Spinat, Rebhühnern, Nachtisch mit eingemachten Erdbeeren, sowie Käse und Cakes und schliesslich Kaffee mit Punsch. In der Beziehung hätten wir es also nicht besser haben können, wenn wir zu Hause gewesen wären, und schön und gemütlich war es auch.

Wir hatten am Vormittag jenes merkwürdig warme Wetter gehabt, bis zu +5°, von dem wir bereits wussten, dass es Böses bedeutete. Als wir beim Mittagessen sassen, kamen schon einige scharfe Windstösse, aber erst gegen Abend brach der Sturm los, während das Thermometer auf -19° fiel; und es wurde ein Sturm, desgleichen wir noch nicht erlebt hatten. Am Morgen des 3. stieg die Windstärke bis auf 30 m in der Sekunde und in einzelnen Stössen gelangte sie noch höher hinauf. Das Schloss am Thermometerhaus wurde vom Sturm zerstört. Aakerlunds Mütze flog davon, und die Flaggenstange auf dem Dach brach ab. Am nächsten Tage nahm der Wind allmählich ab, so dass am Abend wieder alles still war, aber die Kälte war nun bis auf -30° gefallen.

Die See bot an diesem Tage ein wunderbar schönes Schauspiel. Der Sturm hatte das Eis gebrochen und zum Teil auseinandergetrieben, und über allen diesen neu gebildeten grösseren und kleineren Öffnungen und hellen Wasserflächen stand der feinste »Seerauch«. Das Wasser war so viel wärmer als die Luft, dass die aufsteigenden Wasserdämpfe sich sogleich in der bitteren Kälte verdichteten, und deswegen sah es aus, als koche und dampfe das ganze Wasser wie ein Kessel. Dass sich diese Erscheinung in der hellen Sonnenbeleuchtung besonders gut ausnahm, brauche ich wohl nicht zu erwähnen.

Es würde einförmig werden, wollte ich hier eine chronologisch durchgeführte Schilderung von unserer Winterkampagne mit allen den Stürmen geben, die wir während derselben durchmachen mussten. Statt dessen will ich versuchen, einen allgemeinen Überblick von den Erfahrungen zu geben, die wir in diesen Monaten gewannen. Der Sturm, der am ersten Mai einsetzte, war die Einleitung zu einer Periode, die wohl kaum ihresgleichen gehabt hat an irgend einem Ort, wo Menschen leben. Zuerst wurden uns allerdings einige Tage gewährt, an denen wir draussen arbeiten und die Vorbereitungen zu unserer Überwinterung fortsetzen konnten. Ich war mit Bodman übereingekommen, im Mai und Juni einige besondere Observationstage einzuschalten, und da er mein Anerbieten angenommen hatte, ihm bei einem Teil dieser Arbeiten behilflich zu sein, beschlossen wir, den 8. Mai als ersten dieser »freiwilligen Tage« anzusetzen. Das Wetter war am Vormittage ruhig und schön, und ich ging für eine Weile auf den Gletscher hinauf. Dort hatte ich eine Reihe Bambusstäbe aufgestellt, die, je öfter, je lieber, gemessen und nachgesehen werden sollten, und in eine in das Eis eingegrabene hölzerne Kiste hatte ich ein paar Thermometer versenkt, um die Temperatur des Eises in verschiedener Tiefe zu messen. Bei schönem Wetter gehörten dergleichen Spaziergänge zu den angenehmsten Abwechslungen in unserm einförmigen Leben. Namentlich, wenn alles seinen ruhigen Gang ging und die Stimmung eitel Sonnenschein und Hoffnung war, war es ein herrliches Gefühl, eine Weile ganz allein hinauszugehen oder nur in Begleitung der treuen Hunde, und sich weit über das Meer hinweg zu träumen, oder kühne Pläne für künftige Forschungsarbeiten zu entwerfen.

Neger, einer der Falklandshunde

Heute schien es, als wenn selbst die Hunde gewittert hätten, dass ein Unwetter heraufzog. Schon als ich um 3 Uhr nach der Station herunter kam, begann der Sturm. In einem Augenblick war man von dem wirbelnden Schneestaub umgeben, der jegliche Aussicht hemmte. Gegen Abend beobachteten wir zum ersten Male eine sehr eigentümliche Erscheinung, die sich später häufig bei den stärksten Stürmen wiederholte: die Luft war gleichsam mit Elektrizität gesättigt, draussen im Freien konnte man, als es dunkel war, einen leuchtenden Schein an den Fingerspitzen oder um das Mützenband herum beobachten, und drinnen im Wohnzimmer teilte das Registrierungswerk für den Anemometer so kräftige Stösse aus, dass man nicht freiwillig in Berührung mit seinen Metallteilen kam. Es ist nicht leicht, die Ursache dieser Erscheinung zu ergründen, aber ich habe irgendwo erzählen hören, dass bei den Samumstürmen in der Wüste, die mit Sandkörnern angefüllte Luft zuweilen in gleichem Masse mit Elektrizität gesättigt ist, wie es hier der Fall war, und vielleicht kann man die Erklärung in der Reibung der trockenen Schneekörner finden, die von dem Orkan dahingejagt werden.

Schon um 10 Uhr war der Sturm so heftig, dass ich nur mit genauer Not nach dem Magnethause hinabzukriechen vermochte. Um 11 Uhr sollte ich die nächste Observation machen. Nur indem ich mich niederlegte, und auf Händen und Füssen vorwärts kroch, konnte ich um die Ecke herumgelangen; dann durfte ich einen Augenblick, an die Hauswand gelehnt, ausruhen. Aber ich musste weiter. Statt direkt gegen den Wind anzugehen, was mir den Atem völlig benahm, machte ich eine ganz unbedeutende Wendung nach der Seite, ward aber von dem Orkan erfasst und in einem Bogen weit hinab in Lee getrieben. Abermals versuchte ich, mich gegen den Sturm anzuarbeiten, und wirklich gelang es mir, in das Tal hinab zu kommen, wo ich nach den unbedeutenden Überbleibseln von dem spähte, was einstmals einen Steig durch den Schnee vorgestellt hatte. Hiervon waren jetzt nur noch die eingetretenen Fussspuren im Relief übrig, während der Schnee rings um sie herum fortgeweht war. Aber es war mir unmöglich, den Kampf mit der Finsternis und dem Sturm zu bestehen. Die Zeit für die Observation war verstrichen, und es blieb mir daher nichts weiter übrig, als mich unverrichteter Sache nach dem Hause zurückzubegeben. Um Mitternacht machte ich einen neuen Versuch. Obwohl das Wetter noch dasselbe war, indem die durchschnittliche Windstärke für die Stunde ungefähr 30 m in der Sekunde betrug, obwohl ich unterwegs einmal über das andere umgeworfen wurde, gelang es mir, eigentlich mehr zufällig, das Observatorium zu erreichen. Unter solchen Verhältnissen die Arbeit fortzusetzen, fand ich indes zu unpraktisch, nicht nur der Unannehmlichkeit und der Gefahr wegen, sondern hauptsächlich auch, weil die Beobachtungen unsicher wurden und man Gefahr lief, die Instrumente dabei in Unordnung zu bringen, was vor allen Dingen vermieden werden musste. Erst gegen Morgen liess der Sturm nach.

Die folgenden beiden Wochen waren kalt und windig, wir hatten viele Stürme, aber auch mehrere schöne Tage, so dass wir Gelegenheit hatten, verschiedene dringende Arbeiten zum Abschluss zu bringen. Das Wetter wurde indes ärger und ärger, bis es schliesslich in die fast einzig dastehende Sturmperiode überging, die ich bereits oben erwähnt habe. Aus dem Tagebuch mögen hier einige Auszüge aus dieser Periode folgen:

Den 22. Mai. Das Wetter war nicht ganz unmöglich, aber kalt und ohne Sonne. Schon am Morgen hatten wir argen Wind, der sich immer mehr steigerte, so dass nicht daran zu denken war, auf dem Berge irgend etwas auszurichten. Bodman fing indes an, ein Schneehaus für die absoluten magnetischen Bestimmungen zu errichten, und auch Jonassen beschäftigte sich mit Arbeiten im Freien.

Sonntag, den 25. Mai. Der argentinische Nationaltag, den wir mit einer besonderen Festmahlzeit feierten. Ich hätte gern ein Glas auf das Wohlergehen Argentiniens und Sobrals getrunken, wenn dieser letztere nicht ein zu ausgesprochener Mässigkeitsapostel gewesen wäre, sobald es sich um Weintrinken handelte. Der Wind, der am Vormittage ca. 10 m betrug, hat am Nachmittag zugenommen, und wir haben jetzt ein förmliches Unwetter; zuweilen guckt der Mond ein wenig durch die Wolken, so dass es draussen doch einigermassen hell ist. Wir haben recht böses Wetter jetzt, seit mehreren Wochen haben wir die Sonne nicht gesehen, und mit Ausnahme von ein paar Stunden gestern, haben wir keinen windstillen Augenblick gehabt, so dass man mir wohl beipflichten wird, wenn ich behaupte, dass dies ein schlechtes Klima ist.

Den 28. Mai. Wir fanden, dass wir jetzt eigentlich hinreichend Schneegestöber gehabt hatten, und ich erwartete, dass jetzt als Unterbrechung einige schöne Tage eintreten würden, wie wir sie unter ähnlichen Verhältnissen zu haben pflegten. Statt dessen hat aber der Wind über Nacht wiederum zugenommen; ich sollte von 4 Uhr an Wache haben, erwachte aber schon um 3 Uhr von dem Sturmgeheul. Ich glaube, man hört das Getöse fast am schlimmsten hier in der nordwestlichen Ecke des Hauses, wo mein Zimmer liegt. Am Tage hat man nicht das geringste Gefühl von Unheimlichkeit oder Gefahr, aber des Nachts, wenn alles andere still ist und man einsam in seiner Koje liegt oder Wachtdienst hat, so ist es beinahe unerträglich, dies ununterbrochene Gepolter anzuhören. Die Pappe und das Tauwerk schlagen gegen die Wände, das ganze Haus erbebt, und es ist nicht besser, wenn man ins Freie hinauskommt. Nur einen Ton hört man hier draussen, das Heulen des Sturmes, der die Wände, des Hauses, den Erdboden, die Kleider und das Gesicht peitscht. Rings umher ist alles dunkel, nicht einmal die nächsten Gegenstände in einer Entfernung von 20 m kann man unterscheiden. Und woher kommt eigentlich dieser feine Schnee, der in ununterbrochenem Strom am Erdboden entlang fegt? In dem Haushalt der Natur hier unten ist er unbedingt einer der wichtigsten Faktoren, aber man weiss nichts über ihn. Heute hat auch der Registrierapparat für den Anemometer Funken gesprüht, und das Papier selber, auf das der Stift zeichnet, war so elektrisch, dass es von Metallgegenständen angezogen wurde, die man in seine Nähe brachte.

Einer unter uns hat den Einfall gehabt, unser Haus jetzt während des Sturmes mit einem Eisenbahnzug zu vergleichen, und dies Bild ist gar nicht so schlecht gewählt. Die Erschütterung, die so stark ist, dass das Wasser, das in einer Schale auf dem Tisch steht, zittert wie bei einem Erdbeben, das Rasseln der Ofenklappe, das Heulen und Brausen in allen Tonarten, die Tür, die sich auftut, und wieder zuschlägt, jedesmal eine Menge Winterkälte und einen dicken verdichteten Rauch zu uns einlassend, alles erinnert lebhaft an die Schlafwagen in einem Schnellzug auf einer nicht allzu gut gebauten Bahnstrecke.

Das Ravintal beim Stationsgebäude

Den 30. Mai. Der Sturm hat mit unverminderter Kraft weiter gerast, und heute Morgen hatten wir im Wohnzimmer -4°, im Laufe des Vormittags wurde es aber etwas besser. Es ist ein unendlicher Unterschied zwischen einer Windstärke von 28 m und 20 m; im ersteren Fall kann man sich unmöglich aufrecht halten, die zweite Windstärke ist unangenehm, aber nicht so sehr schlimm. Um 3 Uhr hatten wir noch 16 m; gegen 8 Uhr kam Aakerlund und beklagte sich über den »verdammten Herd«, der nicht brennen wolle, weil er keinen Zug habe. Ich fand, er hätte mit dem Wind zufrieden sein können, den wir hatten, sah aber nach dem Anemometerpapier und war ganz überrascht zu sehen, dass sich nicht ein einziger Strich darauf befand. Ich dachte im ersten Augenblick, es müsse etwas daran in Unordnung sein und ging hinaus, um nachzusehen, fand aber zu meiner grössten Überraschung, dass völlige Windstille eingetreten war. Jetzt haben wir das schönste, sternenklare Wetter, das man sich nur denken kann.

Den 31. Mai. Heute hatten wir den ersten Sonnenaufgang, den wir seit langer Zeit gesehen haben, wunderbar schön war er! Der Morgen war so duftig und rein, dass ich nicht weiss, womit ich ihn vergleichen soll. Ein schwacher, violettblauer Schimmer bedeckte den Horizont und lag über der Cockburn-Insel, die den Mittelpunkt unserer Aussicht von der Station aus bildet. Der Himmel erstrahlte in einem dunkleren Blau, und darüber hin zogen sich lange Streifen von bandförmigen Wolken, die in roten Farben flammten und leuchteten. Aber auch hierin lag etwas Bleiches, und noch vorherrschender war dies Bleiche, über alle Beschreibung Feine, in den Nuancen des Horizonts und in dem Farbenton, der über dem weissen und blauen Lande lag, das sich so krass gegen die dunkelbraunen Landstrecken in unserer Nachbarschaft und selbst gegen die scharf gezeichnete Eismauer von Snow Hill abhob. Gegen zehn Uhr lohte ein glühender Fleck am Horizont auf, und, angekündigt von einer gerade aufragenden Feuersäule, stieg das auf, was der Sonnenball sein sollte, was uns aber infolge der Strahlenbrechung wie ein breites, flammendes, bewegliches Feuerband erschien. Zu beiden Seiten der Sonne erschienen zwei leuchtende Bänder in intensiven Regenbogenfarben, Teile eines Ringes bildend, der jedoch nur unvollständig sichtbar wurde. Allmählich stieg die Sonne höher und nahm ihr gewöhnliches Aussehen an, die Nebenerscheinungen verschwanden, ebenso der Mond, der bisher als schmale Sichel am Himmel gestanden hatte.

Der Querriss des Snow Hill-Gletschers nach dem Meer zu

Den 1. Juni. Die Nacht war zu Anfang ebenso still, wie der Tag, kein Windhauch rührte sich, aber um 1 Uhr legte sich ein Schleier über den Himmel und eine Weile später brach der Sturm ganz plötzlich, ohne jegliche Warnung los. Ein Glück, dass es nicht geschah, während jemand von uns weit vom Hause entfernt war, bei einem solchen Unwetter hätte man sich schwer zurecht finden können. Ich erwachte sofort, als der Sturm anfing, an den Pfählen zu rütteln, und hatte noch nicht geschlafen, als die Weckuhr mich um 4 zum Dienst rief. Es war ein wilder Anblick, der sich mir da draussen bot. Die Windstärke betrug ungefähr 20 m, und der Schnee hatte nicht recht in Bewegung geraten können, so dass der Mond und ein kleines Stück des sternklaren Himmels durch die wirbelnden Schneemassen hervorguckten, während die nächstgelegenen Berggipfel gespensterhaft grau, mit schwachen Umrissen, dalagen.

Den 5. Juni. Seit Anfang des Monats haben wir nun ununterbrochen eine Windstärke von mehr als 20 m in der Sekunde gehabt, und die Temperatur hat zwischen -25° und -30° geschwankt, aber heute ist »schönes Wetter«, mit nur 16 m Windstärke und -25° Kälte. Ich möchte wohl wissen, wieviele Menschen in unserer Heimat etwas Ähnliches erlebt haben! Indes wollte ich die Gelegenheit benutzen, und in mein »Windkostüm« Dies Kostüm, das aus dünnem, winddichtem Segeltuch gemacht ist, besteht aus Hosen und einem Rock mit Kapuze, der über den Kopf gezogen wird und deshalb aus einem Stück genäht ist, ohne irgend eine Oeffnung, die zugeknöpft werden müsste. gekleidet, wie wir es bei solchen Fällen zu tragen pflegten, und ausserdem mit Mütze, Fausthandschuhen und Sturmbrille versehen, beschloss ich, den Versuch zu machen, den Gletscher zu besteigen. Die schweren Kleider, der angestrengte Marsch, der Sturm und die Einhüllung der Nase machten es mir fast unmöglich, zu atmen, und den ganzen Tag habe ich ein Gefühl des Unbehagens nach der Anstrengung gehabt. Sich draussen in diesem Wetter zu beschäftigen, daran war nicht zu denken. Es bedurfte z. B. einer mehrstündigen Arbeit, um unsern Flutmesser fertig zu stellen, aber ich mochte niemand darum bitten, ich hätte es selber nicht tun mögen.

Den 8. Juni. Endlich ist eine kleine Pause eingetreten, hinreichend, um hinaus zu gehen und uns nach den Verheerungen des Sturmes umzusehen, die ziemlich schwerer Art waren. Eine Tonne mit Eis war weggeweht, doch fanden wir sie wieder, zwischen die Eisblöcke am Strande eingekeilt. Einen grossen Verlust hatten wir dadurch erlitten, dass unser grosses Boot ungefähr 20 m fortgeweht war, am Strande entlang, über das andere Boot hinweg, bis ihm einige Eisklippen Halt geboten. Da lag es nun kieloben, die eine Seite war zum Teil eingeschlagen, Ruderbänke und Bodenbretter lagen zerstreut und zerbrochen umher, und selbst der Zinkplattenbeschlag war abgerissen und weggeweht. Sonderbarerweise lag das Boot trotzdem noch immer im rechten Winkel zur Windrichtung. Man sollte das nicht für möglich halten.

Ich ging später auf den Gletscher hinauf und hatte dort bei Sonnenuntergang einen prachtvollen Anblick. Im Süden lag ein rosenrot angehauchter Streif, im Osten über Snow Hill eine dunkle violettblaue Wolke, einem drohenden Regenhimmel ähnlich, im Norden eine hellgraue Wolkenbildung, und darunter ein Rand aus blassgelben und rotvioletten Tönen. Quer über die Bucht spannte sich ein leichtes Nebelband, einem Zauberschleier ähnlich, der mit seinen Zipfeln in die Täler auf unserer Insel hineinhing. Es kamen einige Windstösse, und nun stieg der Nebel im Nordosten, ward dunkler und nahm eine Farbe aus gemischtem Violett und Karmin an, ganz wie der Rauch eines grossen Feuers. Am andern Ufer umgab plötzlich ein wirbelnder Schneestaub den Haddingtonberg, der ein düster drohendes Aussehen annahm; zehn Minuten später war ich selber in ein Schneegestöber eingehüllt, und schon nach einer Stunde betrug die Windstärke 27 m. Das Thermometer war auf -32° gefallen!

Den 9. Juni. Ich habe heute noch mehr Veranlassung als sonst, nach Schweden hinüberzudenken, aber es ist nicht leicht, unter diesen Verhältnissen seine Gedanken in die Bahnen zu lenken, in denen man sie haben möchte, und frohe Menschen und Blumen und Sonne um sich zu sehen. Es ist wohl kaum zu verlangen, dass ein Polarforscher es alle Tage gut haben soll, aber dies ist wohl beinahe der schwerste Tag, den wir bisher erlebt haben. Es sind nicht so sehr die Ereignisse an sich, als vielmehr das Zusammentreffen der verschiedensten Widerwärtigkeiten, die es uns anscheinend unmöglich machen wollen, zu beweisen, dass wir wirklich nach besten Kräften bemüht sind, hier unten etwas Tüchtiges auszurichten. Es war heute wieder einer unserer freiwilligen Magnettage, und ich hatte versprochen, die Wache bis um 4 Uhr am nächsten Morgen zu übernehmen, da Bodman in den vorhergehenden 24 Stunden eine schwere Observationsnacht gehabt hatte. Am Vormittage machte dies auch keinerlei Schwierigkeit. Da kam Jonassen mit dem sterbenden Kastor angeschleppt. Er hatte sich mit den andern Hunden gebissen; es war gerade keine grössere Wunde zu bemerken, aber er sah sehr schlecht aus. Der Doktor erklärte, die Lunge sei beschädigt und versuchte, eine Operation vorzunehmen, um sie zusammenzunähen, aber es war klar, dass der Hund unter keinen Umständen zu retten war. Der Sturm heulte immer ärger und draussen dunkelte es bereits. Es wurde mir sehr schwer, anzuhören, wie dieser Hund, der klügste von ihnen allen und ohne Frage der wertvollste von den noch überlebenden Falklandshunden, da lag und nach Atem rang, während sich die Lunge mit Blut füllte. Aber man musste nur froh sein, und sich mit dem Gedanken trösten, dass es keiner unserer menschlichen Kameraden war, dem dies Unglück zugestossen war; ich weiss nicht, wie man das hätte ertragen sollen. Gegen 5 Uhr war der Hund tot, und der Doktor sezierte ihn. Es war gar nicht zu erklären, wie ihm die andern Hunde einen solchen Schaden hatten beibringen können. Hier, ebenso wie bei dem Boot, könnte man fast an böse Kobolde glauben, die sich herumtreiben, wenn niemand sie sieht, und uns zu schädigen suchen.

Der Sturm tobte mit einer Gewalt, wie wir sie bisher noch nie erlebt hatten. Ich beschloss, diesmal die Observationen nicht einzustellen, aber es wäre ja ein Wahnsinn gewesen, in diesem Wetter jede Stunde hinunter zu gehen, so beschränkte ich mich denn darauf, um 10, 12 und 2 Uhr Observationen zu machen, während Bodman um 4 Uhr beginnen sollte. Schon um 10 Uhr herrschte ein vollständiger Orkan, dem Anemometer zufolge im Durchschnitt 31½ m. Auf Händen und Füssen kriechend, kam ich aber doch vorwärts, es wäre mir unmöglich gewesen, wenn ich nicht jeden Schneefleck auf dem Wege gekannt hätte. Um Mitternacht zeigte das Anemometer eine etwas geringere Windstärke, und ich erwartete, dass eine Besserung eintreten würde, fand aber, dass es noch schlechter wurde. Das ganze Observatorium bebte, und es war fast unheimlich, drinnen das Dach klappern und Sparren und Pappe gegen die Wände schlagen zu hören. Eine von den Lampen wurde von ihrem Platz heruntergerüttelt; als ich sie wieder aufgehängt und angezündet hatte, fiel sie sofort wieder herunter. Die Temperatur hier drinnen betrug -25°, was nicht angenehm ist, wenn man, nachdem man alle seine Kräfte angespannt hat, um vorwärts zu gelangen, da sitzen und ununterbrochen Observationen machen muss. Als ich auf dem Heimweg, auf allen Vieren kriechend, um die Ecke biegen wollte, kam ein Windstoss, erfasste mich und schleuderte mich gegen den steilen Abhang, obwohl ich ausgestreckt lag und mich mit Händen und Füssen festhielt. Erst im letzten Augenblick gelang es mir, mich zu bergen, so dass ich nicht den Abhang hinabrollte.

Unser grosses Boot war weggeweht und lag nun weit unten am Strande an den Eisklippen zerschellt

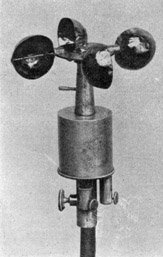

Gleich nach 1 Uhr hörte das Anemometer plötzlich auf zu registrieren. Wie es sich später herausstellte, war es vom Sturm zerbrochen, indem das Kreuz mit den Schalen weggeweht war. Wir haben infolge dessen keine Observationen aus dieser Nacht. Es schien, als wenn das Wetter am Morgen ein wenig besser würde.

Den 10. Juni. Sturm! Sturm! Sturm! Aber ein klein wenig hat der Wind heute doch abgenommen.

Den 12. Juni. Es ist draussen kalt geworden, aber der Wind hat beinahe aufgehört. Am Morgen machte ich einen Gang auf das Eis hinauf, um nach einer Tonne zu suchen, die weggeweht war, und die Jonassen nicht finden konnte. Es sah beinahe wie Hexerei aus, schliesslich fand ich sie aber doch am Strande in der Nähe der Boote. Es hat sich eine mächtige, viele Meter hohe Schneewehe als Verlängerung des Snow Hill-Gletschers gebildet. Eine Menge kleiner Steine sind auf das Eis hinaufgeweht. Bodman wog einen der grössten und fand, dass sein Gewicht 36 g betrug.

So schloss diese Sturmperiode, die wohl einzig dastehend ist. Die durchschnittliche Windstärke während der Zeit vom 27. Mai bis zum 10. Juni betrug, einschliesslich der windstillen Stunden, 18,6 m in der Sekunde, während die Durchschnittstemperatur sich ungefähr auf -25° stellte. Wollen wir den Vergleich mit einem Schnellzug fortsetzen, der ja ganz treffend ist, da der einzige Unterschied darin besteht, dass, während sich sonst der Zug bewegt, es hier die Luft ist, die an uns vorüberbraust, – so ergibt sich, dass, wenn wir uns mit der Geschwindigkeit dieses Sturmes vorwärts bewegt hätten, wir in diesem halben Monat 24 000 km zurückgelegt hätten, mit andern Worten, wir hätten einen Besuch in Schweden machen und den Rückweg fast ganz wieder zurücklegen können.

Jetzt kam eine Periode von verhältnismässig schönem Wetter, zuweilen so warm, dass wir bei offenen Türen sassen und uns vorstellen konnten, dass es trotz des tiefen Winters Hochsommer sein könne. Wir waren nun an dem grossen Merktage angelangt, wo die Sonne sich wendete und die Tage länger und länger werden sollten. Wenn sich irgend jemand veranlasst fühlt, diesen Tag zu feiern, so mussten wir es wohl sein. Schon am Abend des 23. hatten wir ein kleines Fest, das fast wie der Weihnachtsabend mit Laugenfisch, Reisbrei und brennenden Kerzen, die vor jedem Teller aufgestellt waren, begangen wurde. Das Hauptfest sollte indes am folgenden Tag stattfinden. Da wurden wir mit der opulentesten Mahlzeit während unserer ganzen antarktischen Reise bewirtet, und ich kann es mir nicht versagen, auch die Speisefolge von diesem Fest anzuführen.

Trümmer einer Holzkiste nach dem Sturm

»Extrafeiner Schwedentisch mit zwei Arten Branntwein, Nesselkohl, Mockturtle, Rindfleisch mit Kartoffeln und Wurzeln (englische Arméransons), gekochte Maiskolben, kaltes Geflügel in Gelée mit Reis, Ochsenbraten mit gestobtem Blumenkohl, Fruchtspeise, Konfekt, Käse und Cakes.«

Im übrigen gibt es keine ungetrübten Freuden, und dieser Tag verlief nicht ohne Sorgen. Unser bester grönländischer Hund, Suggen, lag krank, in Krampfanfällen röchelnd, und niemand wusste, was ihm fehlte. Es wäre ein harter Schlag gewesen, wenn wir diesen Hund verloren hätten, so schlecht gestellt wie wir schon jetzt in dieser Beziehung waren. Da kam Jonassen am Vormittag herein und verkündete freudestrahlend, der Hund habe einen grossen Knäuel zusammengefilzter Haare herausgebrochen. Jetzt war die Ursache seiner Krankheit klar und die Aussichten auf Besserung waren verhältnismässig gut. Er hatte Kastors Fell aufgefressen, und alle die Haarmassen des verstorbenen Feindes hatten mit verschluckt werden müssen. Diese Hunde scheuen vor keinem Kannibalismus zurück, aber in diesem Falle war die Strafe auf dem Fuss gefolgt.

Gleich zu Anfang dieser Zeit brachten wir auch unsern Flutmesser in Ordnung, um den ich mich während der Sturmperiode sehr gesorgt hatte. Diese Observationen, die während eines Monats jede Stunde und in einer Entfernung von 300 m von dem Hause vorgenommen werden sollten, erforderten eine neue Einteilung des Wachtdienstes. Bodman und Sobral übernahmen auch in Zukunft den ganzen Vormittag, und Aakerlund widmete sich diesem Dienst jeden Morgen eine Stunde, während der übrige Teil des Tages und der Nacht gleichmässig zwischen die vier Gelehrten und Jonassen verteilt war, so dass wir nur jede fünfte Nacht Wache hatten, dann aber bis 5 Uhr morgens durchhielten. Wenn das Wetter schön war, machte diese Arbeit wenig Mühe, aber wenn der Sturm tobte, hatten wir schwere Nächte. Ich lasse das Tagebuch reden:

Den 3. Juli. In Windkleidern, mit Kapuze und Mütze und einem Strumpf zum Schutz der Nase, kann man es selbst in diesem Wetter aushalten. Ein wenig dringt der Wind freilich immer hindurch, und bei allerlei Schäden an den Kleidern, ungenügendem Schutz für das Gesicht, zu kurzen Fausthandschuhen usw. verläuft eine solche Nacht nicht, ohne irgend einen kleinen Denkzettel in Form von Frostschaden zu hinterlassen. Man gebraucht eine Viertelstunde zu den Observationen, namentlich, wenn man da unten erst den Schnee entfernen muss, der sich in dem Loch angesammelt hat. Zuerst gilt es, in der Dunkelheit einen Weg an dem Abhang unseres Hügels hinab zu finden, dann hat man das lange Ende an den Strand hinunter, während im Rücken der Sturm heult und das Schneetreiben so dicht ist, dass man nicht die Hand vor Augen sehen kann. Ist es gelungen, das halb im Eise begrabene Boot zu finden, das unser Kennzeichen bildet, so muss man zwischen den aufragenden, holperigen Eismassen hindurchklettern, zwischen denen grosse Strecken mit Glatteis bedeckt sind, auf dem man bei diesem Wind nicht stehen kann. Es ist nicht leicht, sich auf dem Instrument zurechtzufinden. Dazu kommt noch das Ablesen. Und wenn dann die Laterne gerade in dem Moment erlischt, wo man bis hierher gelangt ist, so muss man umkehren und wieder von vorne anfangen. Ist das Ablesen beendet, so kommt das schwerste von allem, der Rückweg gegen den Wind. Gesicht und Finger schmerzen vor Kälte, und das schlimmste ist, dass die Augen von den kalten scharfen Schneekörnern angegriffen werden.

Schneekruste über den Instrumenten nach einem heftigen Sturm

Den 5. Juli. Ich habe eine herrliche Nacht gehabt, sternenklar und windstill mit nur -14°. Ich nahm ein Renntierfell auf das Eis mit, zog Pelzkleider an und legte mich dann neben das Wasserloch, um zu beobachten, wie das Wasser stieg und fiel. Ich lag da und sah zum Himmel empor mit seinen uns so fremden Sternen, mit dem Kreuz des Südens, und hoch oben im Zenith dem Bild des Centauren. Auch eine Menge prächtiger Sternschnuppen beobachtete ich, auf der Brücke der Wünsche und Träume führten sie mich hinüber in die Heimat, nach Schweden. Gegen 7 Uhr ward eine leichte Röte am Horizont sichtbar und es dämmerte immer mehr; der Gegensatz zwischen dem noch dunkeln, klaren Himmel und dem hellen Horizont war für mich eine neue Seite in den Farbenvariationen dieser Gegenden. Erst gegen 8 Uhr des Morgens legte ich mich schlafen.

Am 14. Juli schlossen wir mit den Flutbeobachtungen ab, die jetzt vier Wochen gewährt hatten. Nun wollte ich mich so bald wie möglich auf eine Schlittenfahrt begeben, um mit den Arbeiten zu beginnen, die ich in der Umgebung der Station auszuführen beabsichtigte. Nach den Stürmen, die uns fast ohne Unterbrechung heimgesucht hatten, hoffte ich, dass wir jetzt auf besseres Wetter rechnen könnten. Statt dessen aber brach jetzt ein Monat an, der zwar nicht durch seine Stürme direkt, wohl aber durch seine strenge Kälte im Verein mit scharfen Winden ebenso unangenehm war, wie die vorausgehende Periode. Vom 15. bis 24. Juni hatten wir ununterbrochen Sturm bei -30°. Während dessen hatte ich alles für die Schlittenfahrt vorbereitet, und als sich nun das Wetter legte, beschloss ich, mich gleich am nächsten Tage auf den Weg zu machen.

Ausser Sobral und Jonassen hatte ich diesmal Aakerlund aufgefordert, mitzukommen, denn ich wollte sehen, ob er zu diesen Arbeiten zu gebrauchen sein würde, falls er später bei einer längeren Fahrt als Ersatzmann für einen andern dienen müsste. Die Fahrt sollte über den Admiralitäts-Sund bis an das gegenüberliegende Ufer gehen, das nach allem, was ich davon gesehen hatte, grosses geologisches Interesse zu bieten schien. Hier wollte ich auch einige kartographische Vermessungen vornehmen, wie auch die Gletscher studieren und eine Reihe kartographischer Aufnahmen machen. Das Hauptziel des ganzen Unternehmens war jedoch, die Zweckmässigkeit unserer Ausrüstung für eine Winterexpedition zu prüfen und nach allen Richtungen hin Erfahrungen zu sammeln. Ich hatte die Fahrt deswegen sorgfältig vorbereitet und nahm genau abgewogene Proviantmengen mit, dem Plan gemäss, den ich für unsere grosse Schlittenexpedition ausgearbeitet hatte.

Als ich am Morgen erwachte, herrschte fast völlige Windstille und das Thermometer zeigte -31°. Wir hatten viel zu tun und kamen erst um die Mittagszeit fort. Ich war bekleidet mit doppelten wollenen Unterkleidern, Hosen aus sämischem Leder, Socken, Schuhen aus Renntierfell und meinen gewöhnlichen Frieskleidern, und dies war bei den augenblicklichen Witterungsverhältnissen mehr als genug.

Unser Gepäck, das nicht zu schwer war, hatten wir auf einen Schlitten geladen, der von den vier grönländischen Hunden sowie von dem grossen Falklandshund Kurre gezogen wurde. Der letztere hatte von Anfang an mein Vertrauen besessen und sich auch bei unsern Probefahrten merkwürdigerweise als der gelehrigste von den uns jetzt noch gebliebenen Hunden erwiesen. Obwohl es mit schneller Fahrt vorwärts ging, waren wir jedoch erst lange nach Sonnenuntergang an dem ausersehenen Lagerplatz in der Bucht vor Kap Hamilton angelangt. Einer der unangenehmsten Augenblicke während der Fahrt ist es, wenn man in einem solchen Wetter, heiss und schweisstriefend von dem Marsch, sich hinsetzen und die Haushaltungsangelegenheiten für den Lagerplatz ordnen muss. Aakerlund sollte seinen ersten Versuch mit dem Primusbrenner im Freien und in der Winterkälte machen, und dabei musste ich ihm helfen. Das ist keine Kleinigkeit, wenn alle Metallteile brennen, als seien sie glühend, während sie in Wirklichkeit eiskalt sind.

Für meine Begleiter hatte ich als Nachtlager den schon erprobten Dreimänner-Schlafsack mitgenommen, während ich meinerseits eine neue Methode versuchen wollte, nämlich in Renntierkleidern ohne Schlafsack zu liegen. Über die Füsse zog ich ein Paar Socken aus Schafspelz, die Hände sollten ein Paar Fausthandschuhe bedecken, ich hatte sie aber am Abend verlegt und konnte sie nun in der Dunkelheit nicht wieder finden. Es wurde allerdings eine unruhige Nacht, aber die Methode erwies sich auf alle Fälle als anwendbar, namentlich, wenn man sich noch ein wenig praktischer einrichtete. Ich erwachte früh, und da niemand von den andern Miene machte, sich zu rühren, stand ich auf und fing an, das Frühstück zu bereiten, was auch nicht zu den angenehmsten Beschäftigungen gehört, wenn die Temperatur so wie jetzt um -35° beträgt.

Im Laufe des Tages machte ich einen langen Ausflug in die Bucht hinein, wo ich den grossen Gletscher besuchte, der insofern interessant ist, als die Struktur des Eises wesentlich von derjenigen abweicht, die man bei den Kalottengletschern vom Snow Hill-Typus sieht. Statt der regelmässigen horizontalen Schichtung dieser Gletscher findet man nämlich das Eis, ebenso wie bei gewöhnlichen Gletschern in Gebirgsgegenden, mit aufrechtstehenden Bändern blauer Eismassen durchsetzt.

Gegen 4 Uhr war ich wieder am Lagerplatz, und nachdem wir unsere Mahlzeit eingenommen hatten, zögerten wir nicht, in unsern Schlafsack, resp. Schlafkleider zu kriechen. Rings umher war alles still, so dass ich auf einen günstigen Tag hoffte, nur das Krachen des Eises um die Zeit des Flutwechsels unterbrach die Stille. Im Zelt war es jedoch nicht still, niemand konnte ruhig schlafen, am wenigsten die drei, die sich in den Schlafsack teilten. Plötzlich hörte ich ein langgezogenes, fernes Getöse. Ich dachte sofort an den Südweststurm, hoffte aber immer noch, es möchten nur die Bewegungen in den Eismassen am Lande sein. Auf einmal drängten sich die Hunde heftig gegen das Zelt; Jonassen rief ihnen einige beruhigende Worte zu, unterbrach sich aber gleich mit dem Ausruf: »Da haben wir ihn!« Und es war wirklich der Sturm, der anfing zu heulen und unser nicht gerade sehr sorgfältig errichtetes Zelt zu erschüttern. Plötzlich brach die eine Zeltstange nieder unter den vereinten Bemühungen des Schnees, des Windes und der Hunde. Wir versuchten eine Weile still zu liegen, während eine immer schwerer werdende Masse den Platz zwischen mir und dem Schlafsack einnahm. Ich selber hatte vorläufig noch Schutz vor dem Winde, die andern aber waren nahe daran, erstickt zu werden. Schliesslich konnte Jonassen es nicht länger aushalten, er sah sich gezwungen, aus dem Sack herauszukriechen und das Zelt wieder aufzurichten. Für dies Wetter war mein Kostüm ungeeignet, namentlich, nachdem das Renntierfell vom Schnee feucht geworden war, aber obwohl ich mit der Schulter an der Windseite hart gegen das Zeltleinen gedrängt lag, empfand ich die Kälte nicht sehr durch die Kleider. Indessen hätte ich den Schlafsack entschieden sehr vermisst, falls man gezwungen gewesen wäre, mehrere Tage bei noch ärgerem Wetter, als wir es in dieser Nacht hatten, still zu liegen.

Der Sturm war glücklicherweise nicht von langer Dauer, denn schon am Morgen fing das Wetter wieder an, schön zu werden. Ich fand indes, dass ich für diesmal hinreichend Erfahrung gesammelt hatte, und nachdem wir allerlei passende Nahrungsmittel in einem Depot niedergelegt hatten, für den Fall, dass wir an dieser Küste noch eines Stützpunktes benötigt sein sollten, machten wir uns auf den Heimweg und langten vor Dunkelwerden wieder auf der Station an.

Nun folgte eine Zeit mit verhältnismässig weniger starken Winden, aber mit beständiger Kälte. Der 6. August war unser kältester Tag. Am Vormittag hatten wir eine Weile über 20 m Windgeschwindigkeit und -30°. Während des Nachmittags sank die Temperatur noch mehr, und am Abend kam Bodman mit dem Quecksilber herein, das in einem Glasbecher zu einem zusammenhängenden Krystallklumpen festgefroren war. Mit blossen Händen zu gehen, wurde fast unerträglich, auch konnte man einen Schutz vor dem Gesicht kaum entbehren, wenn man sich gegen den Wind bewegte, da auch die Augen sehr bald angegriffen wurden.

Der Wind flaute dann schnell ab, aber die Kälte hielt noch am nächsten Tage an. Am 8. stieg dahingegen das Thermometer plötzlich auf -11° Es kam uns vor, als sei es plötzlich Sommer geworden; wenn ich aus dem Zimmer, wo wir +20° hatten, mit aufgeknöpftem Rock in die Luft hinaus kam, empfand ich kaum einen Unterschied. Über den folgenden Tag berichtet mein Tagebuch:

Den 9. August. Es blieb nicht bei -11°, und meine Prophezeiung, dass wir Sturm bekommen würden, traf bald ein. Heute Morgen hatten wir dichten Nebel, und das Thermometer war bis -4° gestiegen, ein Unterschied von 37° in 48 Stunden! Dann wurde es wieder kälter, und gegen Mittag kam der Südwestwind plötzlich und unvorbereitet in Form eines gewaltsamen Orkans mit strenger Kälte. Jetzt, am Abend, haben wir wieder -30°.

Der folgende Tag wurde in Bezug auf Witterungsverhältnisse der unangenehmste während unseres ganzen antarktischen Aufenthalts. Die durchschnittliche Windstärke innerhalb 24 Stunden betrug nämlich ungefähr 27½ m in der Sekunde und die mittlere Temperatur -31,1°. Glücklicherweise hielt das Unwetter nicht lange an, und schon am nächsten Morgen konnten wir wieder hinausgehen und nach den weggewehten Gegenständen suchen. Das war in erster Linie das Dach des astronomischen Observatoriums, dessen Splitter wir weit ab bei den Boten wiederfanden. Es musste als zusammenhängendes Stück bis dahin geflogen und dann an den Klippen zerschellt sein.

Es war, als sei mit dieser letzten gewaltsamen Kraftanstrengung die eigentliche Herrschaft des Winters gebrochen. Dass wir noch immer unter häufigen und schweren Stürmen zu leiden hatten, ehe es Frühling wurde, werden wir später sehen. Aber die Vereinigung von Sturm und Kälte, die bisher geherrscht hatte, kehrte nicht wieder.

Die Ross-Insel mit dem Haddington-Berge