|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In der blutigen Schlacht von Sekigahara (1600) ging Tokugawa Iyeyas, der Fürst von Mikawa, als Sieger hervor, und der Mikado belohnte ihn mit dem seit Jahrzehnten verwaisten Amt eines Shogun. Er wurde der Begründer der mächtigen Tokugawa-Dynastie, die bis zu der modernen Restauration (1868) die tatsächliche Herrschaft des Reiches ausgeübt hat.

Die im Anfang des 17. Jahrhunderts durchgeführte Absperrung gegenüber dem Auslande verhinderte zunächst jedes Eindringen neuer Gedanken und Techniken. Der Glaube hatte die religiöse Kunst eingeführt, und die Ritterehre die nationale geschaffen; chinesische und europäische Einflüsse förderten die Weiterentwicklung. In der fast dreihundertjährigen Friedenszeit gab es keine neuen geistigen Strömungen und daher auch keine großen Probleme. Reichtum, Wollust und Fürstenlaune können einen üppigen Luxus und immer neue und reichere Ausführungsarten, aber keine Ideale als Grundlage neuer Kunstrichtungen schaffen.

In diesem Sinne hat unter der Tokugawa-Herrschaft ein Niedergang der hohen Kunst stattgefunden. Aber gleichzeitig sind verschiedene Gebiete des Kunstgewerbes und mit ihnen eine elegante, liebenswürdige Verzierungskunst, die in Europa den größten Anklang fand, glänzend entwickelt. Nicht die Malerei und die Skulptur feierten ihre höchsten Triumphe, sondern die Töpferei und Lackmalerei, die Metall- und Elfenbeinschnitzerei. Die Kunstfertigkeit blieb nicht mehr auf den Schmuck der Schlösser und Tempel beschränkt, sondern drang in die Wohnhäuser der wohlhabenden Stadtbürger und in die Landhäuser der Bauern.

In der neu gegründeten Tokugawa-Hauptstadt, dem heutigen Tokio, mußten die Fürsten ihre eigenen Paläste unterhalten und jedes zweite Jahr zur Berichterstattung dort weilen. Dem Beispiel des Shogun folgend, wurde ein luxuriöser Hof nicht nur in der Heimat, sondern auch in der Hauptstadt unterhalten. So kam es, daß in Tokio ein Zusammenfluß von Künstlern und Handwerkern aus dem ganzen Reiche stattfand und eine Blüte des Kunsthandwerks entstand.

Hatte Iyeyas als Krieger und Staatsmann sein Hauptaugenmerk auf die Stärke der Befestigung als den Ausdruck der Macht gelegt, so betonten seine Nachfolger die künstlerische Verzierung.

Im 15. Jahrhundert wurden die schlichten Flächen der Wände mit dem Pinsel belebt, aber jetzt gesellte sich zur Pinselmalerei die Holzschnitzerei und die Lackmalerei. Der einfache Torbau ähnelte einem Museum von Schnitzereien (Abbild. Nr. 80). Die Balkenenden wurden zu Tiertöpfen gestaltet und jede Fläche mit Holzrelieffiguren in chinesischem Geschmack verziert. Durch weiße und farbige Lackmalerei und vergoldeten Metallbeschlag wurde die Wirkung gegenüber dem dunklen Grün der Bäume weiter gesteigert. Das schwere Dach erhielt durch Buchtungen in geschwungenen Linien und Eckverzierungen eine neue Belebung. Die aus China importierten, glasierten Ziegel begann man in Japan selbst herzustellen und allgemein zur Deckung der Häuser zu verwenden.

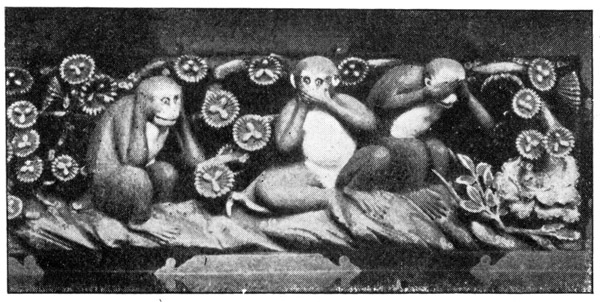

Nr. 82.

Drei Affen, Holzschnitzerei, Nikko, von Hidari Jingoro (1594 bis 1634)

Die Wände wurden mit reichen, oft überladenen Schnitzereien und farbigen Füllungen versehen (Abbild. Nr. 81). Der Stil folgte dem chinesischen Vorbilde, indem die ganze Fläche gleichmäßig mit Relief überzogen und dem Schwunge der japanischen Kalligraphie nur ein bescheidener Einfluß eingeräumt wurde.

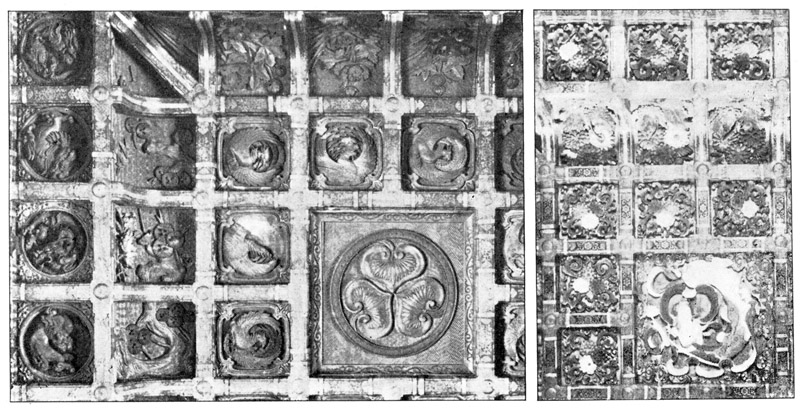

Nr. 83.

Saal im Nishi Hongwanji-Kloster, Kioto, erbaut 1591,

mit Wandbildern von Kano Hidenobu und Schnitzereien von Hidari Jingoro (1594 bis 1634).

Die ausgewählten Tiere und Pflanzen hatten symbolische Bedeutung. So sollen drei Affen (Abbild. Nr. 82) durch ihre Handbewegung die Sinne: Gesicht, Gehör und Geruch darstellen. In der Ausführung vereint sich eine naturalistische Behandlung der Tiere mit einer Stilisierung der Pflanzen und des Erdbodens. Jeder Teil ist in dem Stil geschnitzt, in dem er zum erstenmal in Japan ausgeführt und seit der Zeit stets wiederholt worden war. Für den Erdboden gab es uralte chinesische Vorbilder auf Bronzegefäßen und Malereien; für die Blumen blieb die stilisierte Form des Mittelalters beibehalten, und nur für die Affen fehlte ein Schema, da mußte der Schnitzer die Natur beobachten und einen neuen Typus schaffen. Für die Vögeldarstellung waren dagegen Überlieferungen vorhanden, und wir finden daher für diese Tiergattung wieder die Stilisierung bevorzugt (Abbild. Nr. 81). Besonders berühmt waren die Schnitzereien (Abbild. Nr. 82 u. 83) von Hidari Jingoro (1594 bis 1636).

Nr. 84.

Kassettendecken, Nikko.

Erste Hälfte 17. Jahrhundert.

In den Palästen trugen gewaltige Säulen die einfachen, meist flachen Kassettendecken, welche durch starke Unterzüge gestützt wurden (Abbild. Nr. 83). Die quadratischen Flächen wurden zuerst durch Malereien nach Stoffmustern, später durch Reliefschnitzereien (Abbild. Nr. 84) in verschiedenen Motiven wirkungsvoll geschmückt. Gegenüber den älteren Decken waren die einzelnen Leisten und Balken schlanker und besser gegliedert und die Kanten durch zierliche Profilleisten eleganter gestaltet. Reiche Metallbeschläge betonten die Kreuzungen der Hölzer, die farbig bemalt oder vergoldet waren.

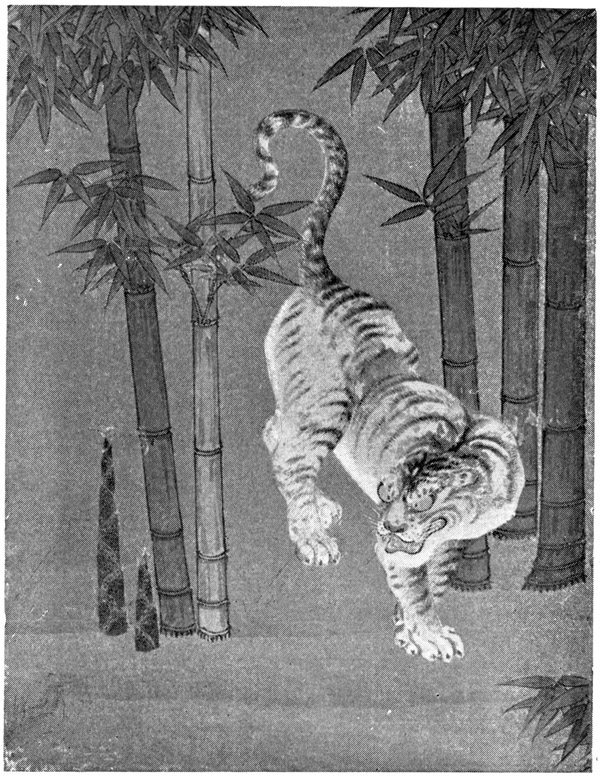

Nr. 85.

Tiger. Farbige Malerei auf Goldgrund von Kano Tanyu, auch Morinobu genannt

(1602 bis 1674).

Die Kosten dieser Fürstenbauten waren enorm, und trotzdem sind keine neuen Konstruktionen, keine neuen Ausschmückungen, nicht einmal besonders originelle Modelle geschaffen. Alle Kunsthandwerker des Reiches vereinten sich, um möglichst Kostbares und Prunkhaftes in der Residenz herzustellen, aber es fehlten die sittlichen Ideale, die die Künstler hätten begeistern können, neue Ausdrucksformen zu ersinnen. Es waren die Werke auf Befehl eines Cäsar, nicht eine Kunstbetätigung, die aus dem Herzen gläubiger Priester oder ihrer Freiheit bewußter Ritter und Bürger hervorquoll. Wie der Schloß- und Tempelbau, so hat auch das Bürgerhaus keine Neugestaltung erfahren.

In China waren den in vornehmer Einfachheit skizzierten Impressionen aus der Tang- und Sung-Zeit die kräftigen, in bunten Farben und im Detail sorgfältig ausgeführten Arbeiten der Ming-Dynastie gefolgt; in ähnlicher Weise entwickelte sich die japanische Malerei. Die Kano-Schule hatte mit wuchtiger Kraft die Darstellung auf wenige Linien und Farbflecke vereinfacht, jetzt begann wieder das Detail mit liebevoller Sorgfalt durchgearbeitet zu werden. Aus einer Fülle von nebeneinandergestellten Einzelheiten wurde in dekorativer Weise ein Gemälde zusammenkomponiert.

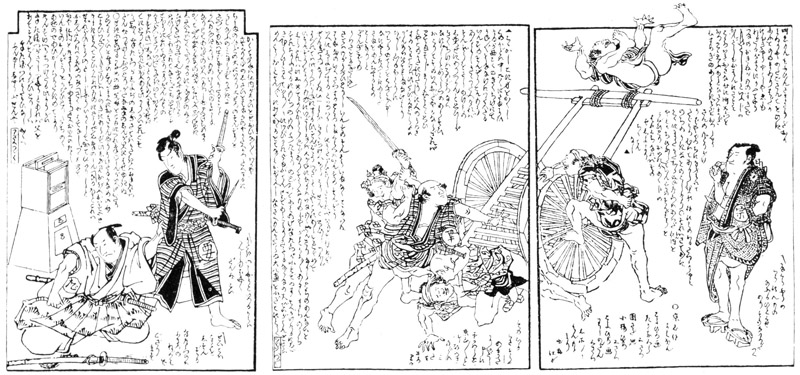

Getragen von den politischen Erfolgen entstand ein nationales Volksbewußtsein, das der Kunst neue Absatzgebiete eröffnete. Neben der Pflege der chinesischen Überlieferungen und der mittelalterlichen Heldendarstellung wurden die Vorwürfe des täglichen Lebens und eine reiche symbolische Dekorationskunst von den Bürgerkreisen bevorzugt. Schon im Mittelalter haben wir die Darstellung von Volksszenen kennen gelernt. Iwasa Matabei griff zurück aus diesen Stil und schuf realistische Darstellungen aus dem täglichen Leben. Er gilt als der Begründer der volkstümlichen oder Ukiyoye-Schule, aus welcher die Künstler des Holzschnittes später hervorgingen.

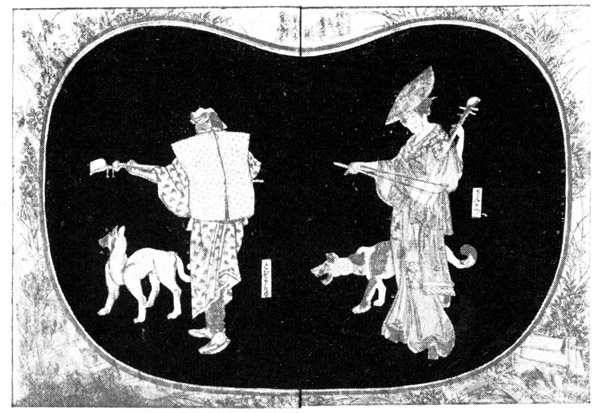

Den freieren Sitten am Hofe der Shogune entsprach es, daß der Schauspieler, die Kurtisane und die Tänzerin einen wichtigen Platz im Kulturleben des Volkes einzunehmen begannen, und daß sie dementsprechend neben den romantischen Rittergestalten des Mittelalters die beliebtesten Vorwürfe für die Maler wurden.

Eine Fülle von Malereien auf Setzschirmen, Wänden und Rollbildern wurde hergestellt. Jedes wohlhabende Haus besaß mehrere solcher Stücke, die je nach der Stimmung und Bedeutung des Tages aus den steinernen Schatzhäusern hervorgeholt und aufgestellt wurden.

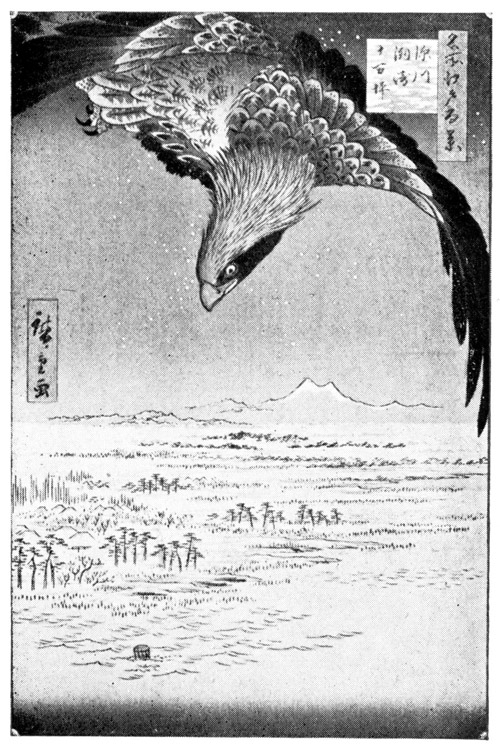

Trotz der großen Anzahl schaffender Künstler haben im 17. Jahrhundert nur Wenige einen Ruf erlangt, der dem der alten Meister nahekäme. In erster Linie ist Kano Tanyu, auch Motonobu genannt (1602 bis 1672), zu erwähnen. Seinen Bildern fehlt die Größe und Einfachheit der Komposition der früheren Zeit, aber dafür hat seine Linienführung einen mehr eleganten, leichteren Zug. Aus Freude am Schwunge der schönen Linie und am Aufbau der Gruppen vernachlässigt er die Beobachtung der Natur. Er will nicht einen Tiger (Abbild. Nr. 85), der in Japan unbekannt war, nach der Natur schildern, sondern die geschmeidige Bewegung der Katze als Symbol der Verschlagenheit und Kraft darstellen. Eine Steigerung in der Wirkung erzielte er durch bunte leuchtende Farben. Als Hintergrund wählte er häufig an Stelle der der stimmungsvollen Luftperspektive den von Yeitoku (1545 bis 1592) zuerst angewendeten Belag mit goldenem Blattmetall.

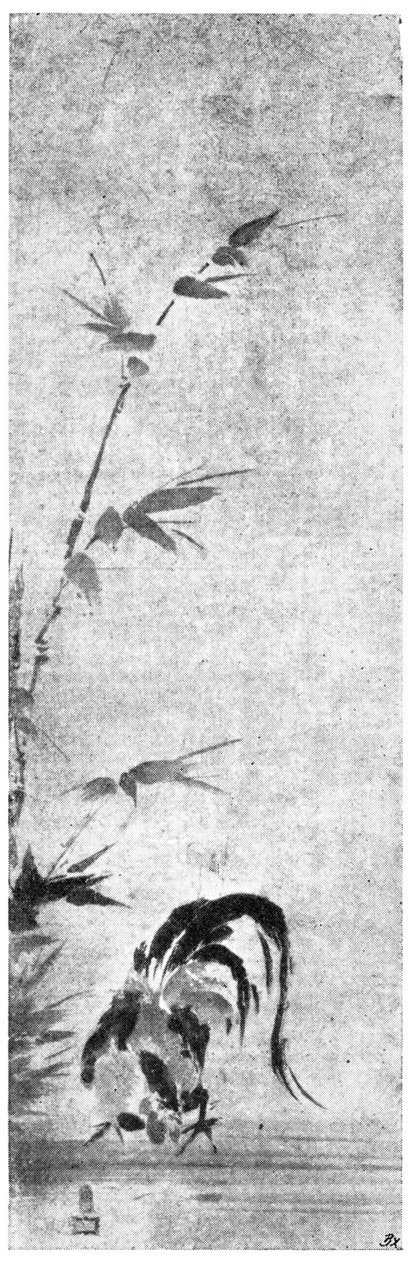

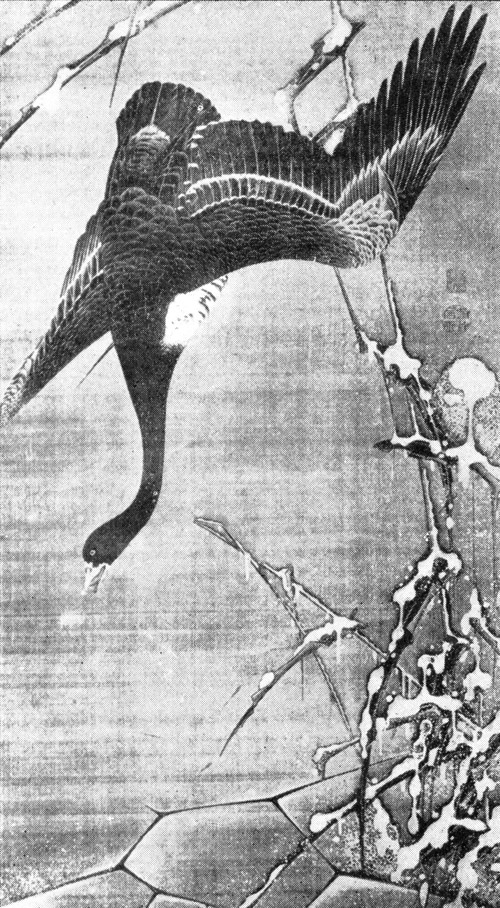

Nr. 86.

Hahn. Schwarz-Weiß-Malerei von Miyamoto Musashi (1582 bis 1645).

Daneben blieb die Schwarz-Weiß-Skizze sehr beliebt. Neben der vornehmen akademischen Ruhe kam auch eine mehr bewegte Auffassung in Mode. Die beliebten Hahnenkämpfe gaben Gelegenheit zum Studium dieser kraftvoll sich bewegenden Tiere (Abbild. Nr. 86).

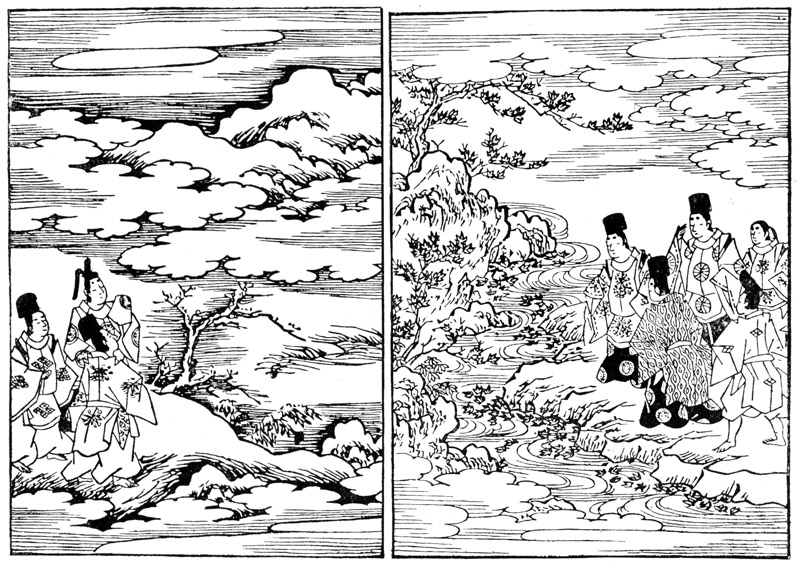

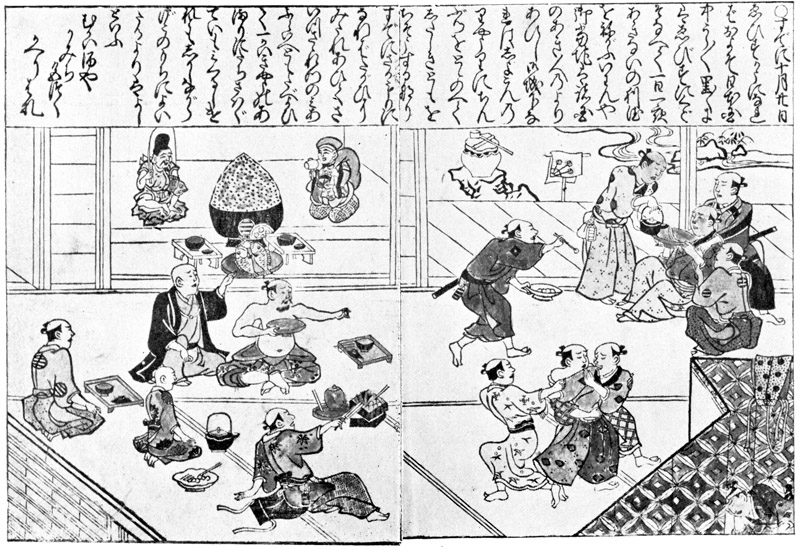

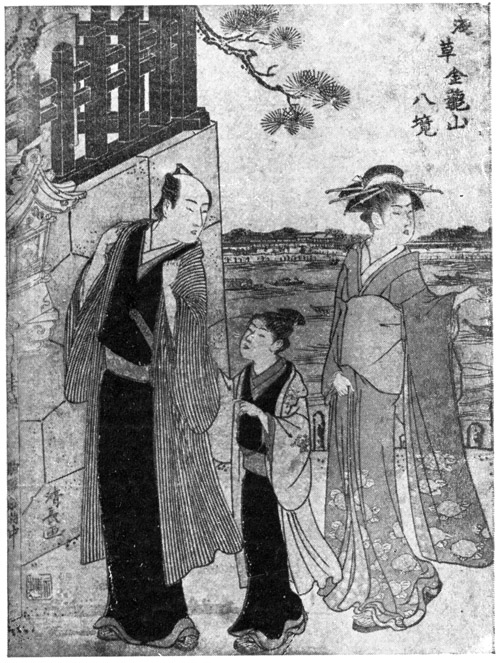

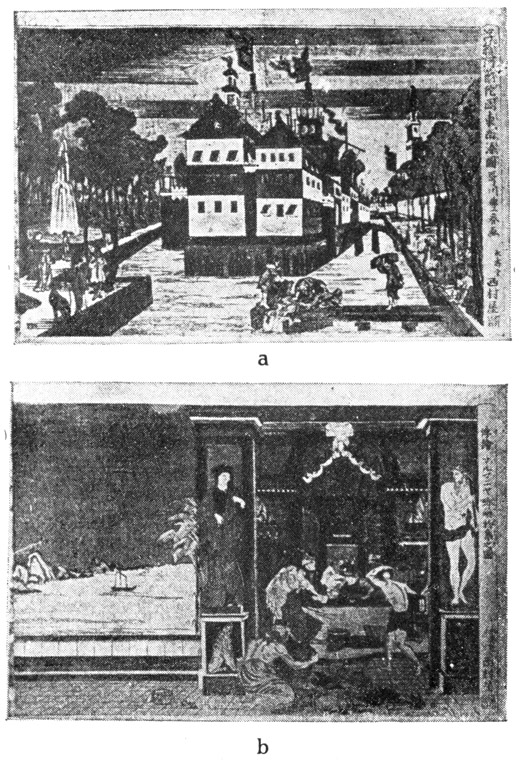

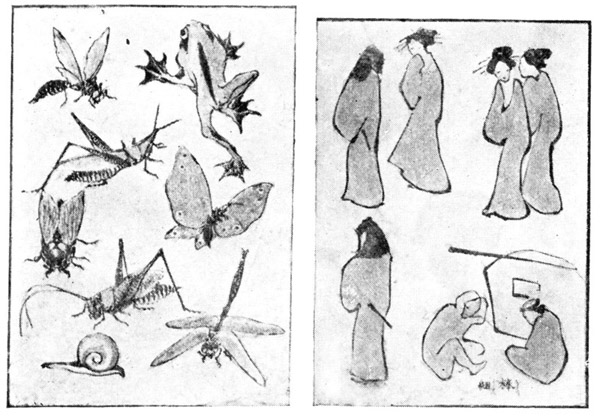

Nr. 87.

Illustrationen aus dem Roman Ise Monogatari, Holzschnitt, 1608.

Nr. 88.

Zwei Frauen und Lauscherin, Holzschnitt von Okumura Masanobu, um 1690.

Das Beispiel der Jesuitendruckerei in Amakusa hatte die Anregung gegeben, die bisher im Blockdruck und vorübergehend nach portugiesischem Vorbild mit einzelnen Typen hergestellten Bücher mit Illustrationen zu versehen. So wurde 1608 der erste illustrierte Roman (Abbild. Nr. 87) veröffentlicht. Wir sehen die ganze Fläche mit Zeichnung angefüllt, selbst der Himmel ist durch Wolkengebilde, die stark an Dürersche Zeichnungen erinnern, überladen. Die Figuren sind der Darstellungsart der Tosa-Schule ähnelnd, aber es fehlt die feine Kompositionsart und das geschmackvolle Abwägen der Linien und Farben. Die Zeichnung entspricht nicht einer stimmungsvollen Schilderung, sondern einer mehr derben sachlichen Darstellung für den Geschmack der großen Masse des Volkes. Etwas Unfeines und Nüchternes liegt in der Auffassung.

Eine bessere Durcharbeitung beginnt erst am Ende des 17. Jahrhunderts, als durch Hishikawa Moronobu und seine Schüler (Abbild. Nr. 88) die in Europa übermäßig geschätzte Schule des Holzschnittes begründet wurde. Die Freude am Schwunge der unsymmetrischen, kalligraphischen Linien beeinflußte immer mehr die Richtigkeit der Zeichnung. Die Kostüme wurden mit Mustern überladen, und durch das Liniengewirr entstand oft ein so unruhiges Durcheinander, daß es dem europäischen Auge schwer wird, die einzelnen Figuren zu erkennen.

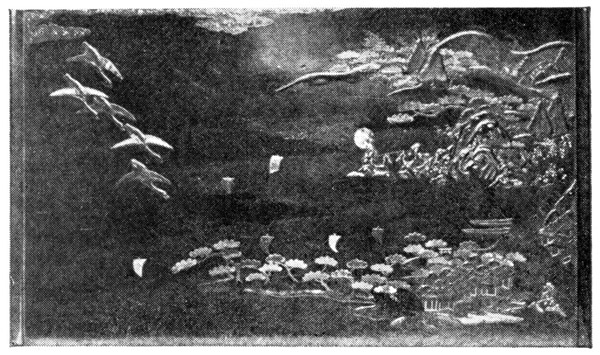

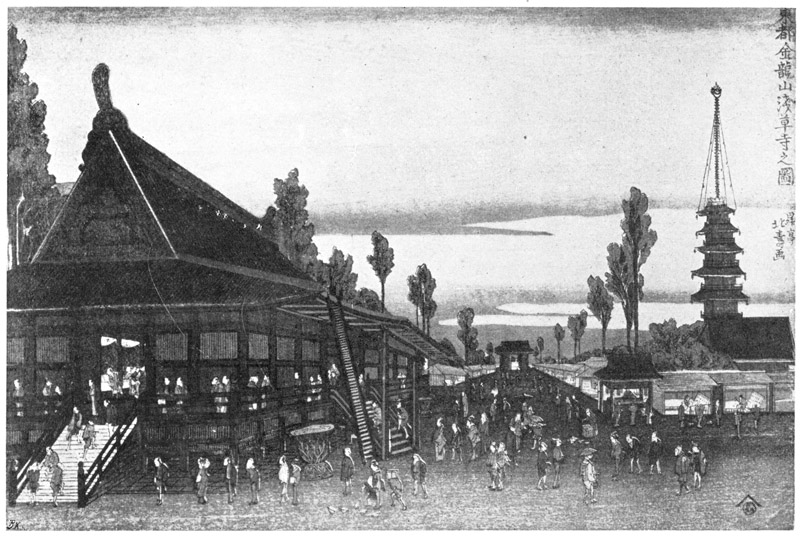

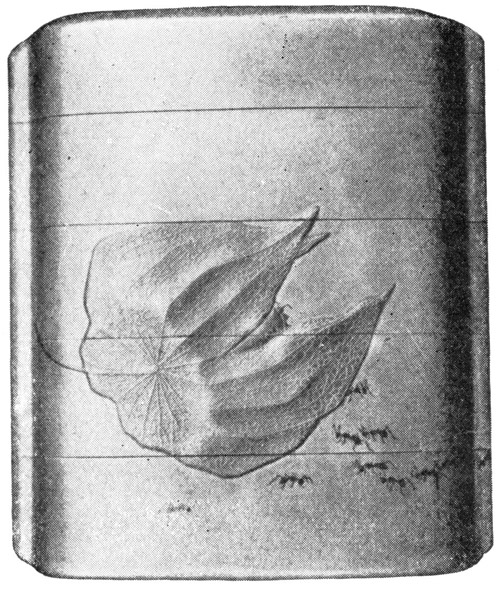

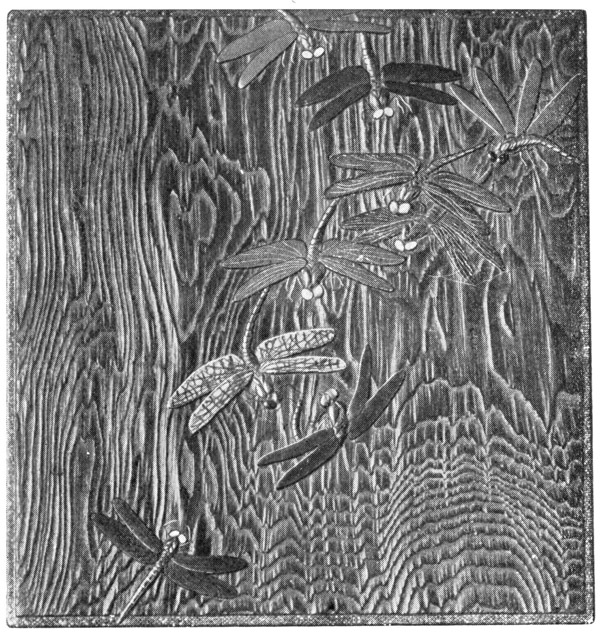

Nr. 89.

Schreibtischplatte in reliefartiger Goldlackmalerei.

17. Jahrhundert.

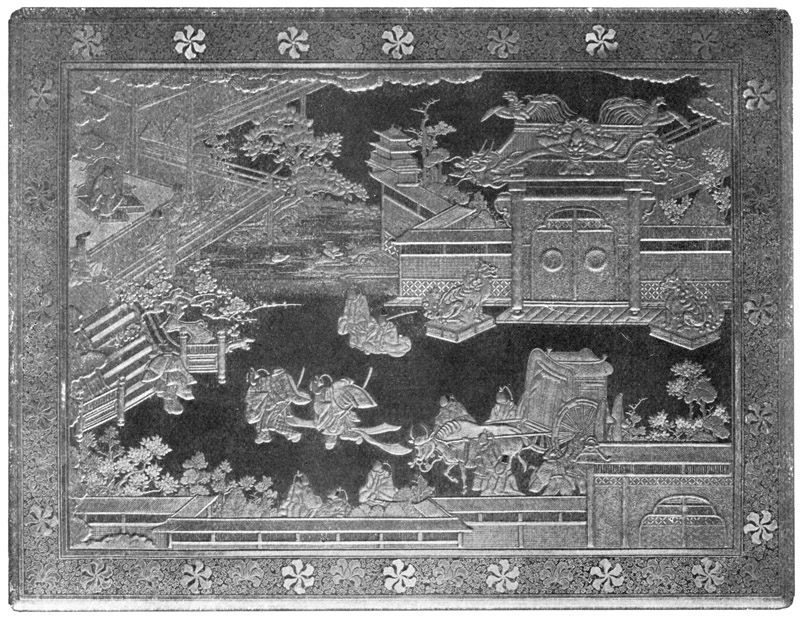

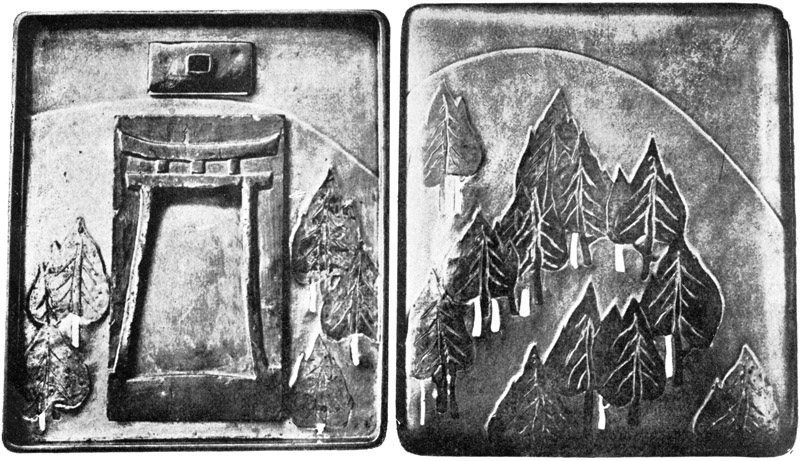

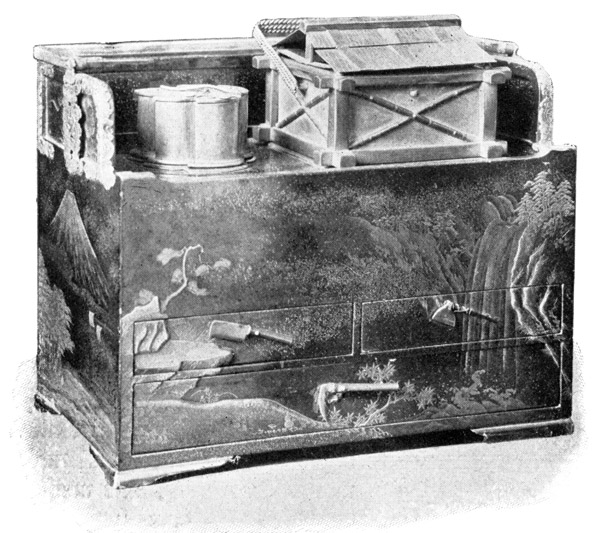

Auch die Lackmalerei folgte dem Stile der Zeit. Waren früher stimmungsvolle Landschaften in andeutender und zusammenfassender Weise auf die Fläche komponiert, so finden wir jetzt die Gegenstände mit einer Fülle von Einzelheiten in liebevoller Detailarbeit überladen. Monate-, oft jahrelanger Fleiß ist nötig, um in dem schwierigen Material mit bewunderungswürdiger Handfertigkeit und unendlicher Geduld die feinen Goldmalereien in ihren zahlreichen Abschattierungen herzustellen (Abbild. Nr. 89). Immer mehr wurde der erzählende Inhalt durch über- oder nebeneinandergestellte Menschen, Tiere und Landschafts-Einzelheiten betont (Abbild. Nr. 90). Die Darstellungen von Bergen und Bäumen wurden mit Vorliebe kräftig im Relief geschnitten, während die Blumen immer weich gerundet und zart erscheinen. Der Handwerker ist nicht zugleich erfindender Künstler, sondern überträgt nur die Vorlagen der Maler in sein Material.

Das charakteristische Merkmal dieser japanischen Kleinkunst ist eine Verschwendung von Arbeit und Material auf einen kleinen Raum und zur Erzielung einer Wirkung, die für den oberflächlichen Beschauer mit viel primitiveren Mitteln in scheinbar gleicher Weise erzielt werden könnte. Die breite Goldfläche wirkt in der Entfernung nur als Goldfleck, und nur wenige Lichtreflexe werden durch das Reliefartige und die Politur sichtbar. Erst wenn man die Gegenstände in die Hand nimmt, das Licht von verschiedenen Seiten herauffallen läßt und ganz genau die Ausführung jedes einzelnen Teilchens untersucht und mit den Augen und Fingern abtastet, dann lernt man die Schönheit der Technik allmählich verstehen und bewundern. Wie fabelhaft viele Nuancen in dem einen Material, dem Golde, erzielt werden können, hat kein europäischer Künstler vor Kenntnisnahme dieser japanischen Arbeiten geahnt.

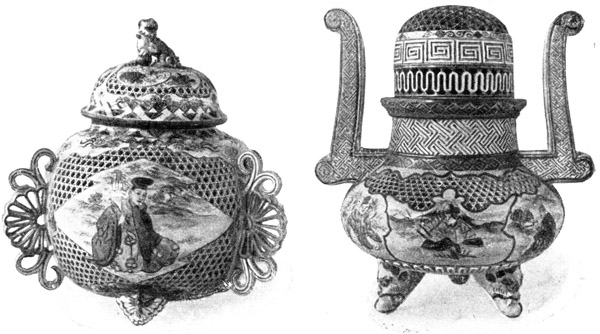

Wir hatten bereits aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts die erste Herstellung von Porzellanen in Japan mit aus China importierten Materialien kennen gelernt (Vgl. S. 37). Hideyoshis Generale brachten aus Korea Töpferfamilien mit, die in verschiedenen Orten angesiedelt wurden. Die Fabrikation mußte sich zunächst auf Steingut mit Überlauf-Glasuren beschränken, da die Materialien für wirkliches Porzellan erst später gefunden wurden. Inzwischen war in China die Porzellan-Industrie zu einer glänzenden Kunst entwickelt und ein großer Handelsartikel für die europäischen Kaufleute geworden. Als im 17. Jahrhundert die Mandschu-Völker China eroberten, sahen sich die Holländer im Handel gestört und veranlaßten die Japaner, einen Ersatz für das chinesische Porzellan zu schaffen.

Nach den europäischen Berichten scheint es, daß um die Mitte des 17. Jahrhunderts der Höhepunkt der farbigen Figuren- und Tiermalerei in Japan erreicht wurde, da um diese Zeit sowohl nach Europa wie auch nach China ein Export stattfand. Als gegen Ende des 17. Jahrhunderts die China-Fabriken wieder in volle Produktion gekommen waren und im 18. Jahrhundert ihre Glanzzeit entstand, ließ der Export aus Japan nach, und damit zugleich hörte die Herstellung jener prunkvollen farbigen Vasen auf, die in den japanischen Holzhäusern keine Verwendung finden konnten.

Nr. 90.

Truhe mit historischen Szenen in Goldlack und Perlmutter, um 1630.

Im wesentlichen waren die japanischen Porzellane in Form, Farbe und Sujet Nachahmungen der chinesischen, aber die japanische Malkunst übte doch einen besonderen Einfluß aus.

Wer chinesische Schriftzeichen neben japanischen vom Standpunkte der Linienführung betrachtet, dem wird auffallen, daß das chinesische Zeichen einen eckigen Flächenraum fast gleichmäßig ausfüllt, während das japanische einen Aufbau in unregelmäßigem Rhythmus und ungleichen Ausläufern zeigt. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Ausgestaltung der Flächenmuster. Das chinesische Bild oder Ornament überzieht den vollen Raum fast gleichmäßig mit Farben und Linien, während die japanische Art in leichtem Schwunge die einzelnen Formen aufzulösen bestrebt ist. Das gilt nicht nur von den Motiven, die japanischen Malereien entlehnt sind, sondern auch von denen, die den chinesischen Vorbildern nachgeahmt werden. Mit einiger Übung wird man die auf den ersten Blick ähnlich aussehenden Dekorationen an dieser Verschiedenheit in der Durchführung leicht erkennen können.

Der Koreaner Risampei soll zuerst den Porzellanstein bei Arita gefunden und etwa 1610 eine neue Fabrik errichtet haben. Der umfangreiche Porzellanexport nach Europa wurde ausschließlich aus den Aritafabriken gedeckt. Die Arbeiten von Sakaida Kakiemon werden besonders wegen der klaren, sicheren Zeichnung, des milchweißen Grundes und der leuchtenden Emailfarben geschätzt. Die Zeichnungen erinnern oft an das chinesische Vorbild, aber das lange Hinaufziehen eines Bambusstammes oder das graziöse Auslaufen von Zweigen zeigen die japanische Abweichung. Während in China das rein malerische Moment der geschlossenen Bildkonzeption und der gleichmäßigen Farbenverteilung überwiegt, sehen wir hier in elegantem Schwunge der linearen Kalligraphie die japanische Eigenart berücksichtigt.

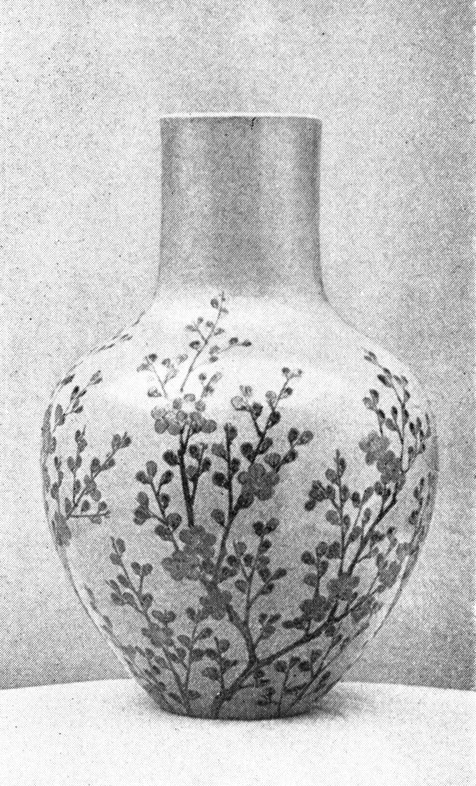

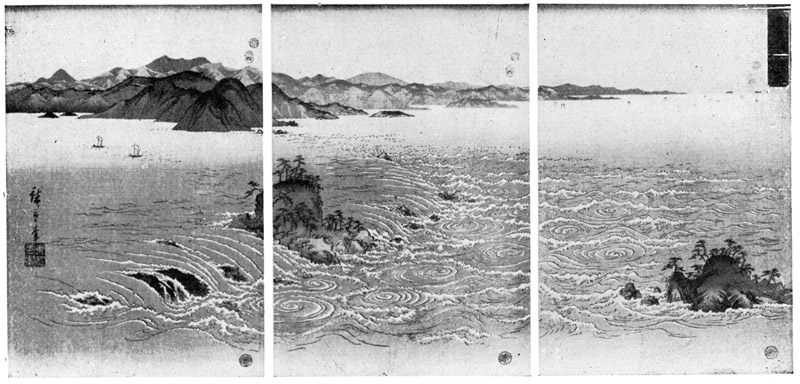

Nr. 91.

Porzellanschüssel mit Blau unter der Glasur,

stumpfem Eisenrot und Schwarzgrün über der Glasur, Arita, altes Stück.

Sehr reich ist der Schmuck großer Vasen (Tafel IV), welche für die Prunkgemächer der europäischen Rokokoschlösser hergestellt wurden. Die technischen Wunderwerke chinesischer Arbeiten wurden zwar in Japan nicht in der Technik erreicht, dafür aber in der Verzierung oft übertroffen. Japanische Bilder wurden in leuchtenden Farben übertragen und von chinesischen Stoffmustern eingerahmt. Die groß stilisierten Wellenlinien mit dem zwischen geschobenen Kranichbilde sind echt japanisch und ein Meisterwerk der Farben und des Geschmackes. Neben dem Kobaltblau unter der Glasur und dem stumpfen Eisenrot über der Glasur finden wir eine reiche Skala von Emailfarben, wie Gelb und Tiefschwarz für die Flügel der Kraniche und Dunkelgrün für die Kiefern.

Die späteren Jahrhunderte haben technisch die Porzellanfabrikation nicht mehr verbessert. Die Qualität wechselte und wurde in den einzelnen Fabrikationsstätten vielseitiger ausgestaltet, aber etwas Vollendeteres als diese Arita-Ware ist nicht geschaffen worden.

Eine andere Gruppe Porzellane charakterisiert sich durch das Vorherrschen von breiten, roten Flächen, die nicht in Emailfarbe, sondern trocken, d. h. mit in Wasser gelöster Eisenfarbe, bemalt sind (Abbild. Nr. 91). Zugleich sehen wir hier das seltene Motiv von europäischen Schiffen und Menschen. Offenbar sind Holländer mit Kniehosen und Dreimaster, im Kostüm des 17. Jahrhunderts, dargestellt.

Auch plastische Arbeiten wurden in dieser Zeit hergestellt. Aus Arita sind farbige Frauengestalten erhalten und Gefäße mit aufgesetzten, naturalistischen Blumen, bei denen jedes Blättchen einzeln geformt und an die weiche Masse angesetzt wurde. Vor allem sind große Massen Gebrauchsgeschirr in Blau, Blau-Rot-Gold und seltener in bunten Farben nach Europa verschickt, deren Qualität sehr verschieden ist. Neben vereinzelten Kunstwerken, die auch in Japan geschätzt werden, ist viel handwerksmäßige Massenware exportiert, die keinen künstlerischen Wert besitzt.

Zur Zeit der höchsten Blüte wurden häufig Malereien der Kano-Schule als Vorlagen verwendet, aber später sind nur die chinesischen Ornamente in geübter Routine fabrikmäßig aufgemalt.

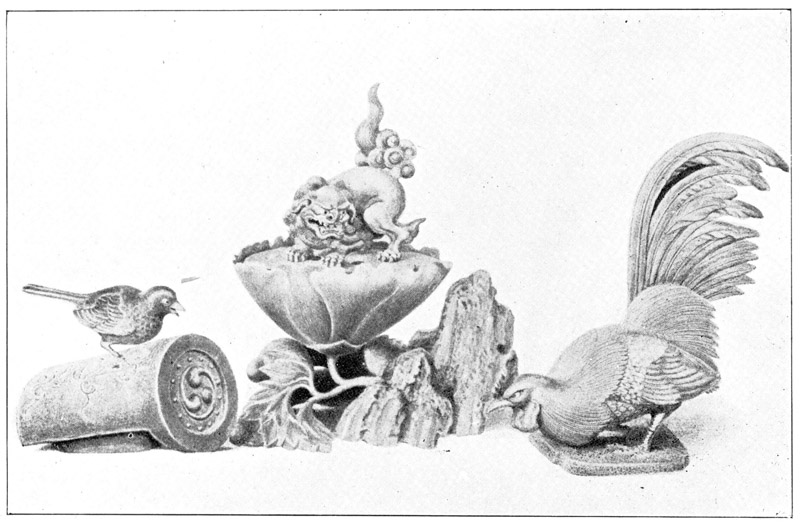

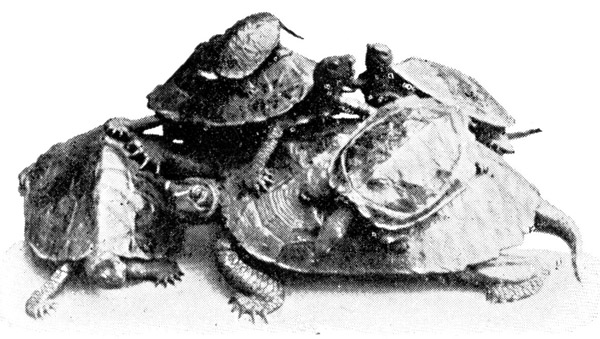

Aus Bizen hatten wir die geschlossene Form der mythologischen Figur aus dem 16. Jahrhundert kennen gelernt. Im 17. Jahrhundert wird die Plastik in zierliche Kleinarbeit aufgelöst (Abbild. Nr. 92). Die geschlossene Komposition weicht einer eleganten unruhigen Linienführung, aber die Zierlichkeit der Ausführung und die lebendige Bewegung der graziös gestellten Tiere und Pflanzen zeigt Meisterwerke der Kleinplastik.

Nr. 92.

Tierfiguren aus Steingut, Bizen. Ende 17. Jahrhundert.

In Kioto haben sich neben den einfachen Gerätschaften und Gefäßen für die Teezeremonien auch töpferne Nachahmungen altertümlicher Bronzegefäße (Abbild. Nr. 93) aus dieser Zeit erhalten. In vielen Fürstentümern wurden Tonöfen errichtet und in zahlreichen Hausindustrien eine unübersehbare Verschiedenheit der Töpfereien, meist im primitiven Stile der Teezeremonien, erzeugt. Es entstand bei den Fürsten ein Wetteifer, besonders geglückte und originelle Arbeiten dem Shogun zu verehren.

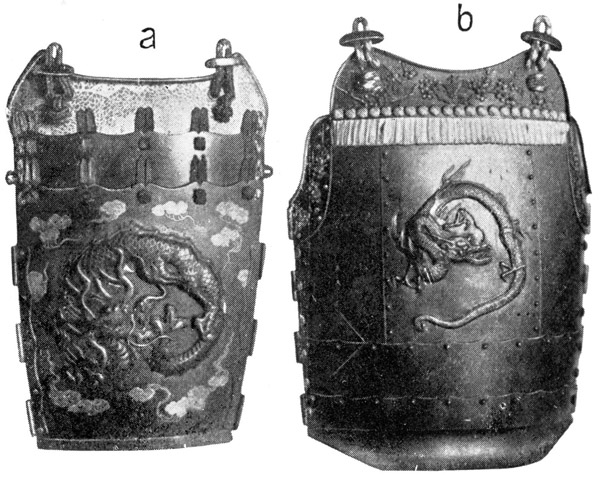

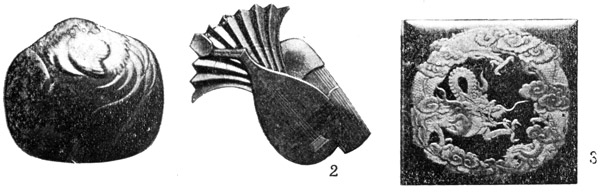

Ebenfalls reicher und vielseitiger wurden die Waffen ausgestaltet. Von den Europäern hatte man gelernt, das Eisen in beliebiger Weise zu treiben und die Formen nach dem Vorbilde der Natur abwechselungsvoll zu gestalten. Besonders die Helme erhielten eine bisher unbekannte Gestalt. Neben dem Drachen und der Muschel in großzügiger Form (Abbild. Nr. 94) kommen auch Perücken, Papier-Laternen, Steinguttöpfe und ähnliche Motive einer spielerischen Phantasie vor. Es war nicht mehr der zweckmäßige Helm des Kriegers, sondern das Schmuckstück des Galakleides am luxuriösen Hofe.

Nr. 93.

Porzellangefäß in Gestalt eines altchinesischen Bronzegefäßes.

Eisen Okuda, Töpfer in Awata, Kioto.

18. Jahrhundert.

Desgleichen wurde der Brustpanzer in zierlicherer Weise als in den früheren Jahrhunderten geschmückt. Das sonst geradlinige und einteilige Eisenstück wird jetzt dem Körper angepaßt, ausgerundet und zur größeren Bequemlichkeit aus mehreren mit Seidenschnüren verbundenen Teilen hergestellt (Abbild. Ar. 95). Hatten die Erfinder der Relieftechnik unter dem Einfluß von Künstlern ein großzügiges Muster der Fläche angepaßt, so genügte jetzt eine kleinliche Verzierung mit Ornamenten bekannter Motive. Das Vorbild wurde mit routinierter Hand ohne Rücksicht auf Material und Form übertragen. Die Flächendekoration war zu einem Ornamentschmuck gestaltet.

Nr. 94. Helme aus Eisen, getrieben und patiniert.

17. Jahrhundert.

In ähnlicher Weise sind Arm- und Beinschienen mit kleinlich zierlichen Mustern geschmückt. Immer wieder begegnen wir den alten symbolischen Motiven, aber die Art ihrer Ausführung ist verändert.

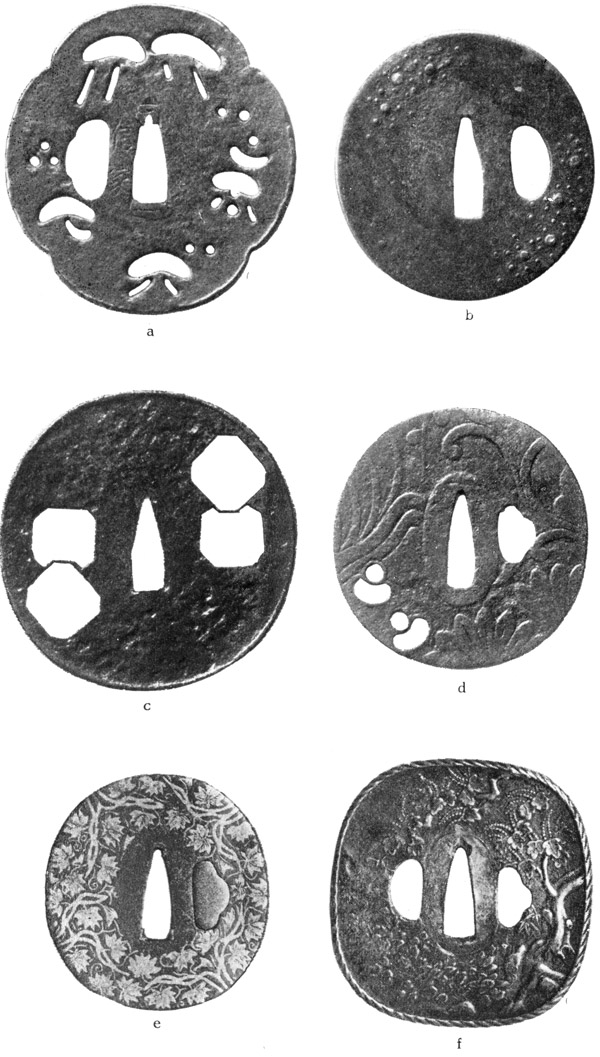

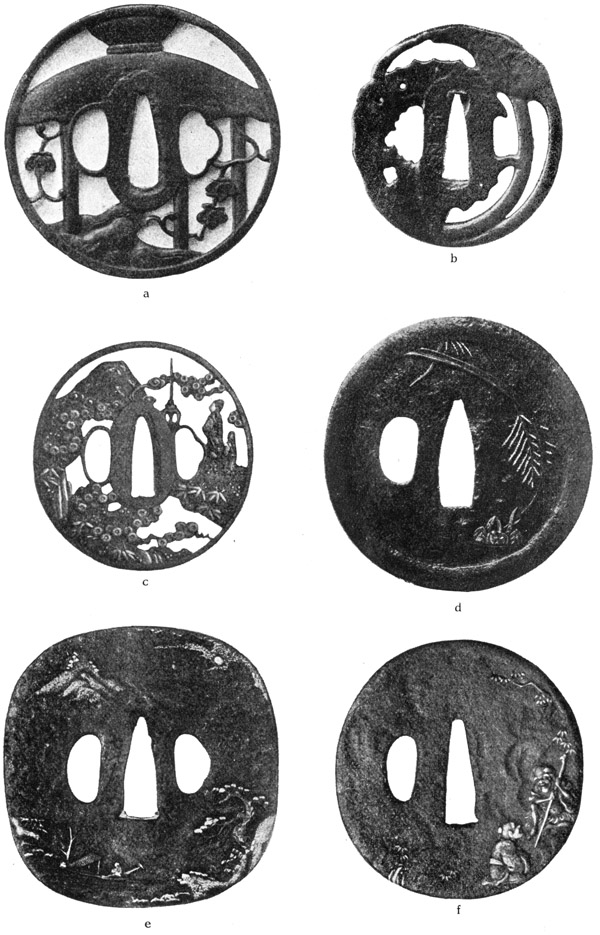

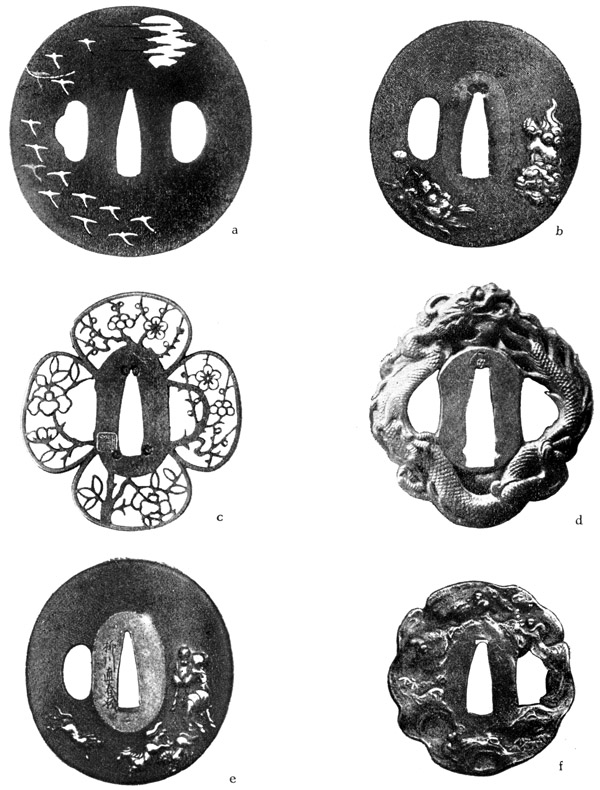

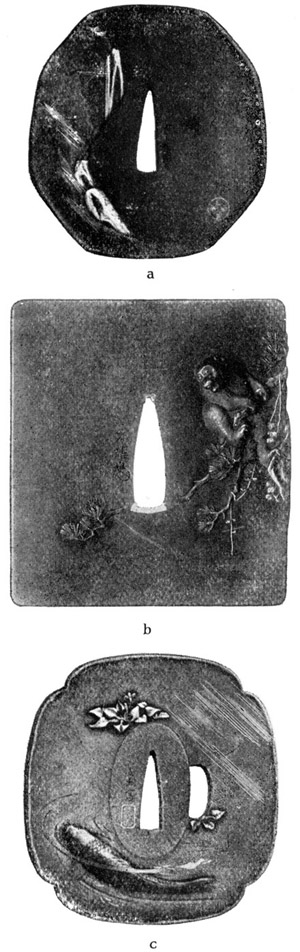

Die Goto-Meister begannen im 17. Jahrhundert unter Goto Tokuyo (1549 bis 1631) neben den Schwertornamenten auch Stichblätter in Bronze mit Reliefziselierungen aus Edelmetall auszuführen. Andere Künstlerfamilien folgten dem Beispiel, und das Auflegen (Abbild. Nr. 97), Einlegen (Abbild. Nr. 96 e), Aufhämmern und Aufschmelzen (b) von verschiedenen Metallen kam in Mode. Die durchbrochenen Eisenarbeiten wurden nicht nur in geometrischen Mustern, sondern auch im archaistischen Stile der Teezeremonien ausgeführt. Künstlich hergestellte Oberflächen (a, c) sollten den Eindruck einer antiken Verwitterung geben, und ebenso sind die Durchbrechungen nicht mehr symmetrisch, sondern in impressionistischer Zufälligkeit angeordnet.

Nr. 95.

Brustpanzer aus Eisen, mit Drachen in getriebenem Relief.

a) von Miochin Munesuke II (um 1646 bis 1724),

b) von Tajima Mune Nao, 18. Jahrh.

Besonders berühmt wurde die Schule der Nara-Familie, die die Ziselierkunst der Gotos auf die gehämmerten Eisenplatten übertrug. Mit den reicheren Mitteln war es möglich geworden, rein malerische Wiedergaben auszuführen. Es entstand eine Bildmalerei mit verschiedenfarbigen Metallen auf Eisen, die durch spätere Verwendung von gefärbtem und genarbtem Bronzeuntergrund zur höchsten Vollendung gesteigert wurde.

Tafel IV.

Porzellanvasen in Blau unter der Glasur und farbiger Malerei über der Glasur, Arita, vor 1690.

Die Führung der Graviernadel ist fast bei jedem Stück anders; bald treten in harter, scharf umränderter Ausführung Menschen und Pflanzen hervor, bald ist mit weicher Nadelführung, in fließenden Übergängen die Stimmung eines Gemäldes wiedergegeben. Das Relief wurde bald ganz hoch, bald flach verlaufend, bald Zu Seite 54. vertieft behandelt. Ebenso wechseln die Auflagen verschiedener Metalle vom hohen Relief bis zur flachen Einlage ab und die Farben von der tiefschwarzen Goldbronze bis zur weißen Silberbronze. Diese Arbeiten müssen mehr als Sammlungsstücke der Metallkunst denn als Stichblätter angesehen werden.

Nr. 96.

Stichblätter aus Eisen, Ende 16. und 17. Jahrhunderts,

a) Wappen der Familie Matsura.

b) Mit aufgeschmolzenen Kupferkügelchen.

c) Verwitterter Grund,

d) Flachrelief,

e) Einlage aus Gelbbronze,

f) Relief.

Nr. 97.

Stichblätter aus Eisen, durchbrochen, ziseliert (a bis c)

und mit Reliefauflagen aus verschiedenen Metallen (d bis f).

17. Jahrhundert, a, b) Gokinai-Schule.

c) Chinesischer Stil, vergoldet, Soten-Schule.

d) Kupferner Taschenkrebs, der ein Goldbronzeschilf mit goldener Rispe faßt, Nara-Schule.

e) Eisenrelief mit Gold-, Kupfer- und Bronzeauflagen, Jakushi-Schule, Nagasaki.

f) Farbige Metallauflagen, Nara-Schule.

Die eisernen Stichblätter in positivem Ausschnitt wurden unter dem Einfluß der Bronzeziselierungen ebenfalls ziseliert und schließlich vollrund herausgearbeitet [(Abbild. Nr. 97a, b, c)]. Mit der positiven Silhouette wurde auch die negative verbunden, und ein weiterer Schritt sprengte den festen Kreis der Umrahmung und gestaltete in freier Form die Kontur der dargestellten Gegenstände zum Abschluß des Stichblattes (b). Zur Erlangung neuer Wirkungen wurden Inkrustationen auf den durchbrochenen Eisenflächen ausgeführt. Zuerst kam eine Goldtauschierung in bescheidenem Auftrag in Anwendung (c), aber später wurde sie immer reicher und überladener, bis zur vollständigen Vergoldung, ausgestaltet.

Der Motivenschatz konnte infolge der neuen Techniken ebenfalls erheblich vermehrt werden. Neben den impressionistischen Durchbrechungen [(Abbild. Nr. 96 a, c, d)] sehen wir ganze Bilder, sowohl Landschaften [(Abbild. Nr. 97 e)] als Figuren [(f)] und Schilderungen der Tier- und Pflanzenwelt [(d)], sowie historische Darstellungen [(c)] wiedergegeben.

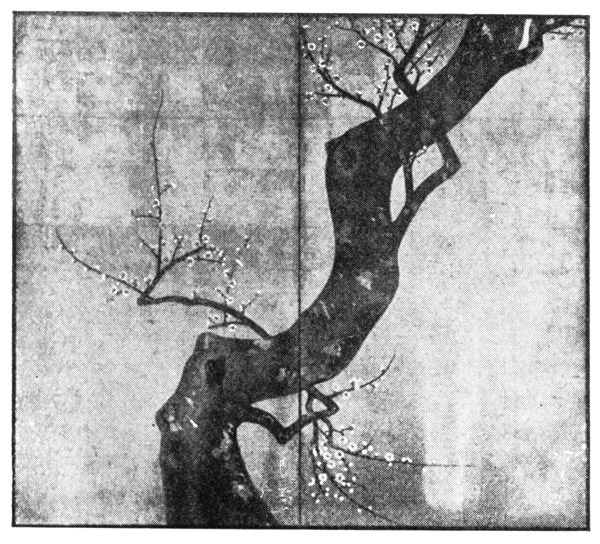

Nr. 98.

Baumstamm mit Blüten. Farbige Malerei auf Goldgrund von Ogata Korin

(1660 bis 1716).

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kam ein eigenartiger Stil auf, der für uns ein besonderes Interesse hat, weil er in Europa einen starken Einfluß auf die Entwicklung des modernen Kunstgewerbes ausgeübt hat. Wir pflegen diesen Stil unter dem Sammelnamen Korin zusammenzufassen, obgleich Ogata Korin (1660-1716) nicht der Erfinder, sondern nur der geschickte Vermittler zwischen der Malerei und den verschiedenen Kunstgewerben war. Der Name ist besonders deshalb populär geworden, weil ein Schüler Korins im 19. Jahrhundert verschiedene Skizzenbücher unter dem Namen des Meisters veröffentlicht hat, die vielfach als Vorlagen verwendet worden sind. In ihnen ist aber nur ein kleiner Teil der Korin-Kunst in mangelhafter Wiedergabe dargestellt, zum Teil sind es überhaupt Arbeiten späterer Künstler, die den Namen Korin als Flagge benutzten.

Nicht große Landschaften, nicht das Seelenleben der Menschen, nicht die Instinkte der Tiere will Korin schildern, sondern den einzelnen Gegenstand nimmt er heraus, um ihn mit eigenartigem Reiz impressionistisch zu verwerten. Ihm fehlt die Größe der Auffassung, welche die Künstler der Renaissancezeit beseelte, aber er hat reichere Mittel zur Erzielung seiner Wirkung. Bald mit breitem Pinselstrich, bald mit feinem Pinsel in zierlicher Detail-Malerei, weiß er Effekte von interessanter, oft bizarrer Eigenart hervorzurufen.

Die größten Erfolge erzielte er in der Wiedergabe von Menschen, Tieren, Bäumen, Pflanzen und Landschaften. Seine Art ist so verschieden, daß es nicht möglich ist, sie in ein bestimmtes Schema einzureihen. Der abgebildete Baumstamm [(Abbild. Nr. 98)] mit zarten, bis ins einzelne ausgeführten Blüten auf glänzendem Goldgrunde, gibt nur einen Anhaltspunkt für den Inhalt, nicht aber für die Ausführung. Der Baumstamm ist breit und flott behandelt, um ebenso wie der massige Goldhintergrund die duftige Zartheit der weiß und rosa schimmernden Blüten hervorzuheben. Korin will nicht komponierte Bilder geben, sondern einen Ausschnitt aus der Natur in knapper Ausdrucksform niederschreiben.

Charakteristisch für die damalige Zeit des zunehmenden Luxus ist, daß er auch Gebrauchsgegenstände des Kunstgewerbes ausführte. So wurde er auf dem Gebiete der Kleinkunst bahnbrechend und vorbildlich.

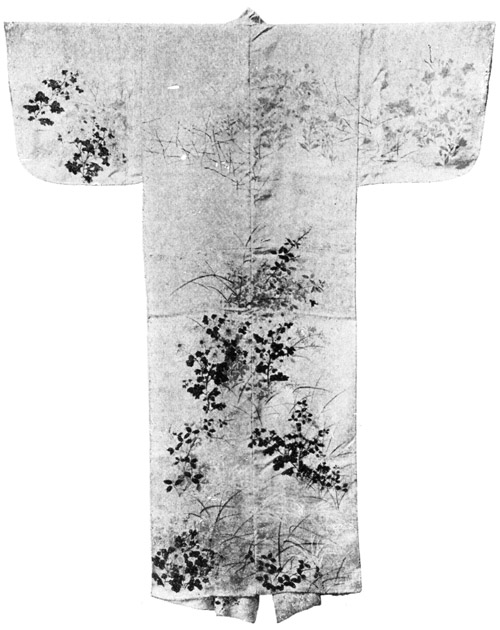

Nr. 99.

Frauengewand, entworfen von Ogata Korin (1660 bis 1716).

Auf farbigem Seidenstoff eines vornehmen Frauengewandes [(Abbild. Nr. 99)] malte er leicht hingeworfene Blumensträuße im Stile seines Lehrers, des berühmten Blumenmalers Sotats. Trotz der Lebendigkeit der Darstellung ist die Wirkung als Flachmuster beibehalten. Abgeschnittene Blütenzweige sind reizvoll über die Fläche verteilt. Schwarze Blätter und weiße Blüten wechseln mit grünen Blättern und blauen Blüten ab, und als neutraler Verbindungston und zugleich zum Ausgleich der Linienführung sind noch schwarze Gräser zwischen gestreut.

Auch auf Töpfereien übertrug Korin im flotten Pinselstrich der chinesischen Schwarz-Weiß-Malerei ganze Bilder [(Abbild Nr. 100)].

Nr. 100.

Töpferei von Ogata Kenzan (1660 bis 1743), bemalt von Ogata Korin.

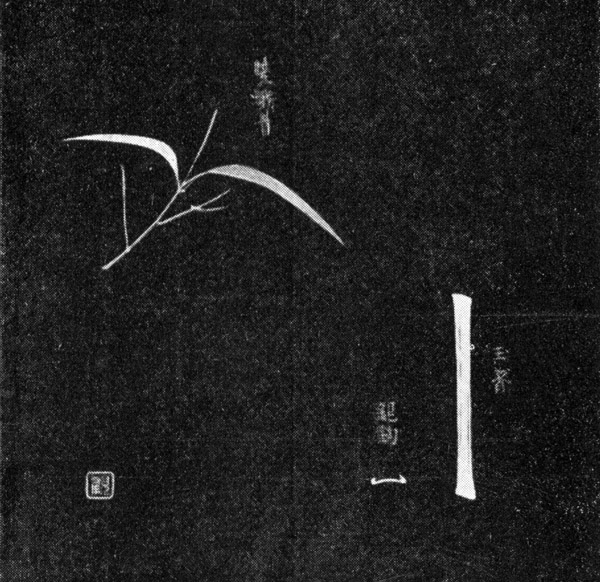

In der Lackindustrie hatte Honnami Koyetsu (1590 bis 1637) einen neuen Stil eingeführt, der an Kühnheit der dekorativen Verzierung alles Bisherige übertraf. Die üblichen konventionellen Formen, wie sie mit buddhistischen und chinesischen Vorlagen überkommen waren, warf er beiseite und übertrug gleichsam das impressionistische Stenogramm der chinesischen Malerei, nicht das Gemälde, auf die Lackfläche. Sein Bestreben ging dahin, nicht die durch Pinsel und Papier bedingte Darstellungsart zu übertragen, sondern eine ähnliche Wirkung durch eine Ausdrucksform zu erreichen, die den Eigentümlichkeiten der Lacktechnik entsprach.

Es war technisch nicht möglich, alle Farben in Lack herzustellen. Um die kleine Skala zu bereichern, benutzte man Gold, das bald als Pulver, bald als Blattmetall aufgelegt wurde, und daneben machte man Einlagen von Perlmutter und Silber. Als neues Material wurde Blei hinzugefügt.

War früher angestrebt, einen Berg mit allen sichtbaren Naturmotiven wiederzugeben, so deutete Koyetsu durch eingelegte Bleiplatten ungefähr die Form des Grundrisses an, wie sie ihm im Nebel aus der Vogelperspektive erscheinen konnte. Er will nicht einen Berg darstellen, sondern nur eine Andeutung der Formation des Berges geben und überläßt der schaffenden Phantasie des Beschauers das Weitere. Diese nebelhafte Kontur soll die Erinnerung an eine bestimmte japanische Landschaft wachrufen, und diese wiederum soll nur den Grundakkord bilden zu einem Liebesgedicht, dessen Schriftzeichen in Gold eingelegt sind. Die skizzenhafte Art der Darstellung wurde noch besonders gefördert durch die Einflüsse der Teezeremonie und den ähnlich empfundenen fünfzeiligen Vers im Epigrammstil.

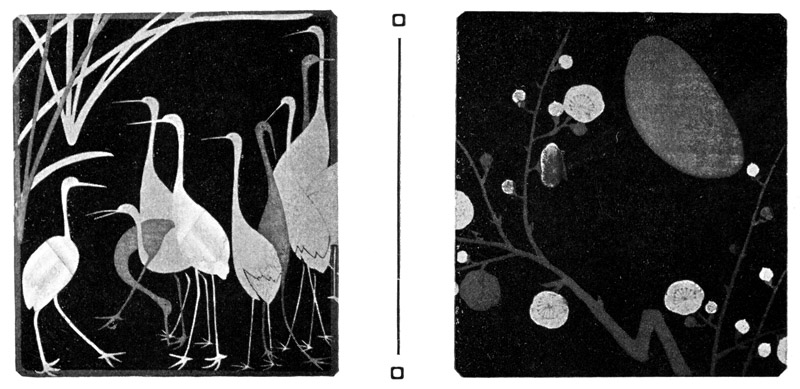

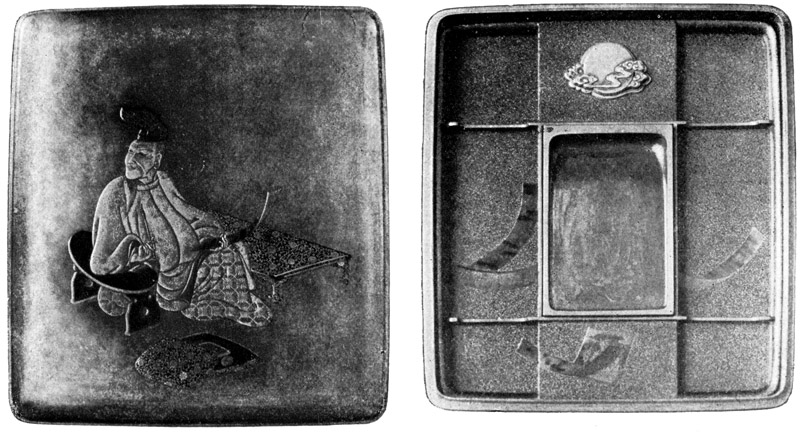

Diese Technik griff Korin auf, und seine Meisterhand brachte sie zur vollendeten Durchführung. Die Qualitäten des Lackes sowie die künstlerischen Stimmungen der Farbentönungen in begrenzter Skala lassen sich nach der Angabe der Japaner nur an den Originalarbeiten studieren. Unsere Abbildung kann daher nur eine ungefähre Wirkung der Zeichnung wiedergeben. Korins Art ist vielleicht nicht immer angenehm für das europäische Auge und wird vielen als Manierismus erscheinen, aber seine Auffassung zeigt stets eine kraftvolle künstlerische Persönlichkeit, die unbeirrt um alte Traditionen ihre eigenen Wege geht.

Nr. 101.

Schreibkasten aus Lack, mit Blei- und Perlmuttereinlagen auf Goldgrund. Ogata Korin (1660 bis 1716).

Die Verwendung der Einlagen erforderte eine gewisse Zusammenfassung der Formen an bestimmte Stellen. Es war nicht möglich, wie bei der Malerei, vielfache Abtönungen, Übergänge oder zerstreute Farbfleckchen anzubringen. Die Landschaft oder die Figur mußte in bezug auf die Farbe zu einzelnen Flächen zusammengefaßt werden, um mit den bescheidenen Mitteln die gewünschte Wirkung hervorzubringen. Die Bäume wurden zu kompakten Massen zusammengeschlossen [(Abbild. Nr. 101)], wie sie sich vielleicht in der Abenddämmerung vom Himmel abheben. In ähnlicher Weise behandelte Korin Blumen und Reiher [(Abbild. Nr. 102)], deren Körper abwechselnd aus Perlmutter, Bleiplatten und Goldlack gebildet sind. Das Gefieder ist nur in flüchtiger Konturlinie angedeutet, aber die feinen Farbennuancen und das Spiel der Umrißlinien auf dem schwarzen Grunde geben eine lebendig wirkende Impression. Ebenso vollendet ist auf der Innenseite des Deckels der Baumzweig mit dem naiv eingesetzten Mond.

Die Freude am Ausschmücken der Gegenstände wurde so stark, daß jede Rücksicht auf die Zweckmäßigkeit unbeachtet blieb.

Im allgemeinen ist in Europa die Ansicht verbreitet, daß das japanische Kunstgewerbe dem europäischen dadurch überlegen sei, daß es immer »zweckmäßig«, unter Berücksichtigung des Materials und der Verwendung, geschaffen hat. Natürlich gibt es viele Gegenstände, die in diesem Sinne hergestellt wurden, und diese werden dann als Beispiel vorgeführt und zwecklosen Nippessachen Europas gegenübergestellt, mit der Behauptung, daß der Japaner niemals etwas Derartiges geschaffen hat. Wie falsch diese Auffassung ist, zeigt der obige Teller Korins [(Abbild. Nr. 100)], der sicher keinem anderen Zwecke als dem der Freude an der künstlerischen Verzierung dienen sollte. Von anderer Seite wird behauptet, daß auch derartige Teller ihre praktische Verwendung fanden. Sollte diese Meinung richtig sein, so würden die Japaner die gleiche Geschmacklosigkeit begehen, die den Europäern zum Vorwurf gemacht wird. Die Fläche eines Gebrauchstellers muß eine zweckentsprechende Ornamentik erhalten oder glatt bleiben; auf keinen Fall darf ein malerisches Bild mit Gegenständen oder Flüssigkeiten bedeckt werden. Genau wie bei uns wurden auch in Japan viele Dinge, und nicht die schlechtesten, nur aus dem Luxusbedürfnis, völlig zwecklos geschaffen. Schon die Art, daß die Japaner ihre vielleicht kostbarsten Kunstgegenstände in den seltensten Fällen gebrauchten oder auch nur zum Gebrauch hinstellten, sondern als Luxusstücke bei Gelegenheit aus der Schatzkammer hervorholten, um sie ihren Freunden zu zeigen, erzeugte in den letzten Jahrhunderten eine große und vielleicht die für unseren Geschmack reizvollste Industrie des Kleingewerbes, welche vorwiegend »zwecklos« geschaffen wurde.

Nr. 102.

Schreibkasten, die dunklen Tönungen in Bleu und die hellen in Perlmutter eingelegt,

die mittleren Töne in Goldlack auf schwarzem Lackgrund. Ogata Korin (1660 bis 1716).

Wir haben Helme und Stichblätter kennen gelernt, deren Formen niemals in Rücksicht auf den praktischen Gebrauch entstanden sind, und wir werden noch weiterhin Bronzen, Schnitzereien und Töpfereien kennen lernen, die im wesentlichen Nippessachen im europäischen Sinne sind. Es besteht nur der Unterschied, daß der Japaner keinen Platz hat, die Stücke in seinem Zimmer zum beständigen Anschauen aufzustellen und sie daher in Kistchen und Brokat sorgfältig verpackt nur von Zeit zu Zeit herausnimmt, um sie im Freundeskreise mit ästhetischem Verständnis zu bewundern.

In Kioto wurde die Töpferkunst unter dem Einfluß des impressionistischen Korin-Stils zu einer neuen Entwicklung gebracht.

Der koreanische Töpfer Amya hatte in der Mitte des 16. Jahrhunderts Teeschalen mit primitiven Eisenglasuren hergestellt, die zunächst wenig Beachtung fanden. Als aber Hideyoshi ihm ein goldenes Siegel mit dem Zeichen »Raku« verlieh, wurden diese Raku-Arbeiten in tiefschwarzer, später auch in roter, lachsroter, strohgelber und gefleckter Färbung für die Teezeremonien besonders bevorzugt. Der Verkauf an Private war jahrelang verboten, und alle Ware mußte an den Hof geliefert werden. Technisch waren die Stücke roh und minderwertig, und ihr einziger Vorzug bestand darin, daß sie dem archaistischen Stile alter chinesischer Töpfereien ähnlich sahen. Als im 17. Jahrhundert die mit leuchtenden Farben dekorierten Porzellane aus Arita und zu gleicher Zeit chinesische Teebecher mit Blumenskizzen nach Kioto kamen, entstand das Verlangen, auch die einfach glasierten Teeschalen mit farbigen Malereien zu versehen.

Nomura Ninsei war der erste, der im Jahre 1655 farbige Emailfarben auch für die Steingutarbeiten anwendete. Ninsei war kein Erfinder, sondern ein geschickter Techniker, der das Steingut Kiotos mit den technischen Errungenschaften der Porzellan-Malerei in Arita verband und weiter ausbaute. Im Gegensatz zu der auf Bestellung der Holländer entstandenen Porzellanfabrikation im chinesischen Stile, bevorzugte Ninsei die impressionistische Verzierungsweise der Korin-Schule. Diese Töpfereien bilden vielleicht die eigenartigste Kunst unter den Künsten Japans und haben in den letzten Jahrzehnten der europäischen Fabrikation eine erfolgreiche Anregung zur Nachformung gegeben.

Ninsei war ein Freund des Malers Tanyu, der viele Entwürfe für ihn gemacht haben soll. Neben den Gefäßen für die Teefeste (Tafel 5, A) modellierte er Räuchergefäße in der verschiedensten Gestalt, z. B. Helme, Enten, Kraniche, Hühner, ähnlich den Formen von Bizen (Abbild. Nr. 92), und schmückte sie mit bunten Emailfarben. Neben Ninsei war der Bruder Korins, Ogata Kenzan (1660-1743), in dem neuen Stile erfolgreich tätig. Seine Arbeiten sind selten, da er nicht als Geschäftsmann, sondern als Liebhaber töpferte (Tafel 5, B). Er verwendete die von Ninsei eingeführten Techniken, aber bereicherte die Motive, indem er auf Malereien der frühchinesischen und der Tosa-Schule zurückgriff, aber sie unter dem Einfluß der Kalligraphie abgerundeter und in sich geschlossener gestaltete. Die künstlerische Verteilung der Farbflecken auf der Fläche und die fein abgetönte Stimmung der bunten Farben auf dem zarten Grundton der Glasur, die durch ein Freilassen des rötlichen Scherbens am Fußrande noch gehoben wurde, ist besonders zu schätzen.

Wie der Japaner im Hause keine Möbel im europäischen Sinne und nur wenige Gebrauchsgegenstände kannte, so auch hatte er auf der Straße kein Bedürfnis nach den vielen Kleinigkeiten, die unsere Taschen füllen. Messer und Haarpfeil waren am Schwert befestigt, und das für alle möglichen Zwecke verwendete Papier wurde in den Falten oder im Ärmel des Gewandes getragen. Erst unter dem europäischen Einfluß wurden im 16. Jahrhundert die Bedürfnisse vermehrt und zugleich einzelne Gewohnheiten und die Kleidung verändert.

In der Mitte des 17. Jahrhunderts wurden die Unterschiede zwischen der Kleidung der einzelnen Rangklassen genau festgestellt. Nur der Hofadel und die höheren Chargen durften weiße Brokatkleider, dagegen die anderen Krieger nur weiße wattierte Seidengewänder tragen, überhaupt wurde dem niederen Adel Damast und Brokat verboten. Dem Bauer wurde untersagt, etwas anderes als Baumwolle zu tragen. Bei dem sehr ausgedehnten Ackerbau blieb keine Gelegenheit zur Viehzucht, und daher war Wolle ein unbekannter Artikel. Im Mittelalter war die Form und Farbe als Abzeichen des Ranges von Bedeutung, jetzt war die Kostbarkeit des Stoffes maßgebend.

Damals entstand jener breite Gürtel, an dem die Tabakspfeife und die Medizinbüchse – Inro –, die Geldbörse, das Schreibzeug und das Schnupftabakfläschchen an einer Schnur herabhingen. Um das Herausgleiten zu verhindern, war über dem Gürtel ein Knopf – Netzke – sichtbar befestigt, während die Hänger unter dem Gürtel frei heraushingen.

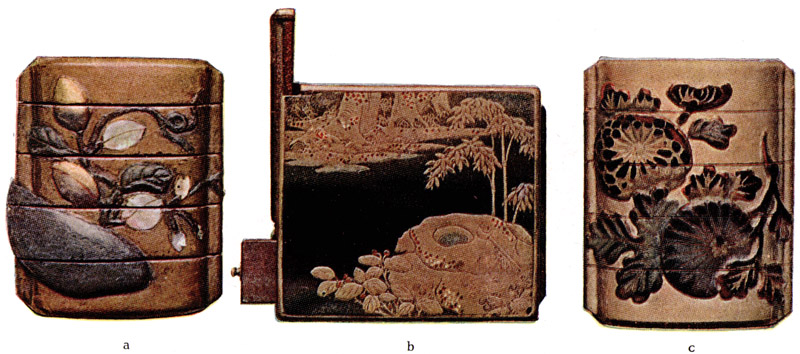

Tabak wurde unter dem Einfluß der Holländer im Anfang des 17. Jahrhunderts angebaut und am Ende des Jahrhunderts eine allgemeine, bei Männern und Frauen gleich verbreitete Gewohnheit. Besonders in den breiten Schichten des Volkes trug jeder seine Pfeife mit ganz kleinem Köpfchen in einem Futteral und daneben den Tabaksbeutel am Gürtel. Die Medizinbüchschen waren infolge der von den Jesuiten eingeführten Medikamente in Mode gekommen, aber die Ausschmückung war rein japanisch. Die Formen wurden den altertümlichen Amulettsäckchen (Abbild. Nr. 29) entlehnt und die Dekoration den verschiedensten Lacktechniken angepaßt. So sehen wir bald Goldlackmalereien in flacher Fläche oder in Relief, bald auch Einlagen von Perlmutter und Blei im impressionistischen Korin-Stil bevorzugt (Tafel VI c). Seltener wird Silber, Elfenbein oder Eisen verwendet.

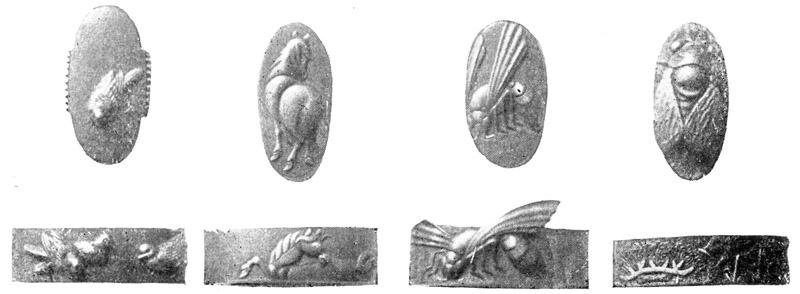

Als Netzke wurden zuerst alte Elfenbeinsiegel verwendet, die durch Einbohren von zwei Löchern, zum Durchziehen der Schnur, für diesen Zweck hergerichtet wurden. Stilisierte Tier- und Menschenfiguren, Masken und Symbole, wurden vorbildlich für die Netzkeschnitzer, und erst später unter dem Einfluß der naturalistischen Malerei entstand eine reichere Abwechselung der Motive und eine mehr realistische Ausführung.

Nr. 103.

Gasthausszene, handkoloriert. Hishikawa Moronobu (1691).

Der Hof des Shogun war im allgemeinen im 18. Jahrhundert kein Vorbild für den übertriebenen Prunk der damaligen Zeit. Die Etikette schrieb genau die Form und das Material der Kleider, Hüte und Fächer vor. Die Kleidung war malerisch, aber nicht üppig. Hatte man früher bis zu zwanzig dünne seidene Gewebe übereinander getragen, so waren jetzt nur noch sechs, am Neujahrsfeste acht Kleider gestattet. Als oberstes Kleid wurde eine Art Mantel getragen, der frei von der Schulter bis zum Boden herabhing, und reich gestickt war.

Die verschwenderische Pracht ging nicht vom Adel, sondern von reich gewordenen Bürgern und vornehmlich von den Kurtisanen und Tänzerinnen aus. Zwar war ihnen durch Gesetz untersagt, Stoffe aus Silber oder Gold zu tragen (1617), aber das Verbot konnte dem Luxus nicht steuern. Da sich Unzuträglichkeiten ergeben hatten, waren sie aus der Stadt gewiesen und in einem besonderen Quartier, dem Yoshiwara, angesiedelt (1656).

Tafel V.

A. Teebecher aus Steingut, mit farbiger Malerei über der Glasur von Nomura Ninsei in Kioto, um 1655.

B. Teebecher aus Steingut, mit farbiger Glasur und Malerei von Ogata Kenzan (1660 bis 1743) in Kioto.

C. Inro aus Goldlack, Stil des 17. oder 18. Jahrhunderts.

a) Fünfteilig, mit Perlmutter- und Bleieinlagen, auf Goldgrund, Korin-Stil.

b) Einteilig, mit seitlichem Schieber und Schubladen, in reliefartigem Goldlack auf schwarzem Grunde.

c) Fünfteilig, Blumen in reliefartigem Goldlack, an den erhabenen Stellen abgerieben, so daß der schwarze Grund sichtbar ist.

Der Adel pflegte das No-Spiel, und für das Volk wurden Puppenspiele seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts aufgeführt. Anfangs wurden tönerne Puppen verwendet, aber allmählich kamen kunstvolle Gliederpuppen, aus Holz geschnitzt, in Mode. Entsprachen die No-Stücke der Sittenlehre des Kriegsadels, so wurden in den Theatern für das Volk die Regeln des praktischen Lebens an Zu Seite 63 und 64. Ereignissen des Tages oder der Vergangenheit vorgeführt. Die bedeutendsten Dramatiker Japans waren Mitarbeiter der Puppentheater, die immer mehr der Mittelpunkt des Volksinteresses wurden. Mit den größeren Einnahmen nahm auch der Luxus in der Ausstattung zu, und die Puppen wurden mit kostbaren Gewändern bekleidet.

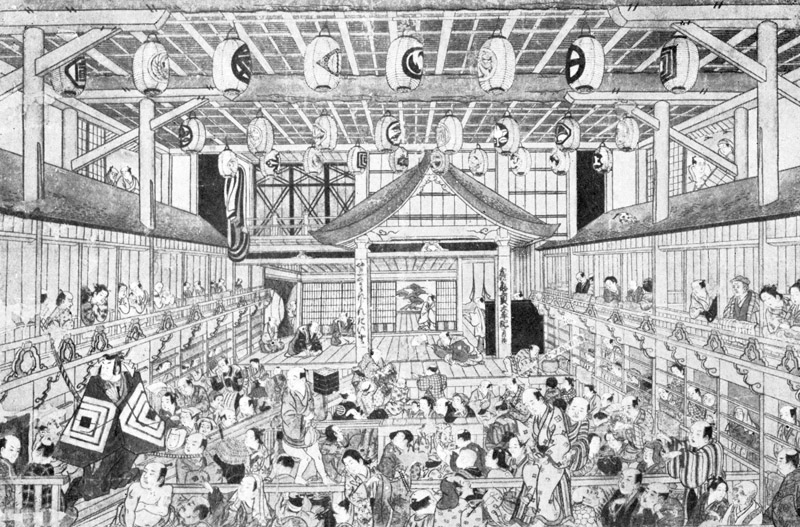

Nr. 104.

Straßenszene, Okumura Masanobu, um 1710.

Als eine Priesterin ein Liebesverhältnis mit einem Vasallen des Shogun eingegangen war, wurden beide vom Hofe verjagt, und die Herrenlosen entschlossen sich, den religiösen Tanz und die ritterliche No-Aufführung, die sie bisher einzeln ausgeübt hatten, in einer gemeinsamen volkstümlichen Theatervorstellung zu vereinen. Aus dem Tanz des Gottesdienstes und des aristokratischen Vergnügens war ein brotbringendes Gewerbe geworden, und so das moderne Theater im europäischen Sinne begründet. Der Erfolg war enorm. Viele folgten dem Beispiel und wurden Schauspieler, aber stets waren es Leute ans dem Volke. Der Schauspielerberuf war nicht angesehen.

Das erste moderne Theater mußte bald nach seiner Errichtung (1624) in Tokio in das Vergnügungsviertel der Stadt übersiedeln, so daß zwischen den Tänzerinnen, Kurtisanen und Schauspielern ein gewisser Zusammenhang und zugleich eine gegenseitige Anregung zum Luxus entstand. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde aus moralischen Gründen das Zusammenspiel der Männer und Frauen verboten, und die Frauenrollen werden bis zum heutigen Tage von Männern gespielt.

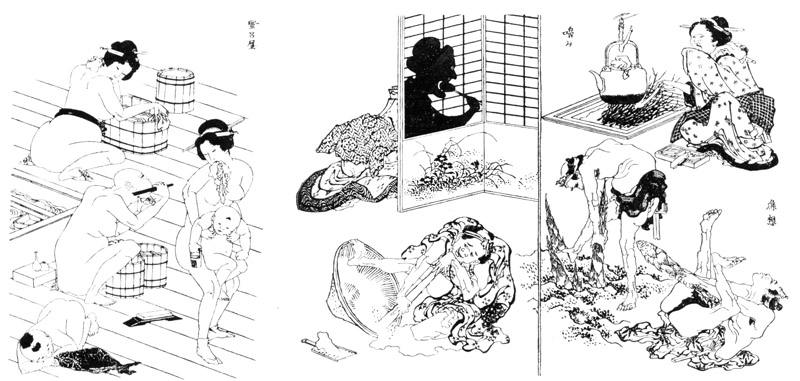

Nr. 105.

Die Toilette des Hausherrn, wahrscheinlich von Ooka Shumboku, um 1720.

Am Ende des 17. Jahrhunderts lebte der genialste Schauspieler Japans, Danjuro, der die Ehre erlangte, seine bisher verachtete Kunst vor dem Shogun zu zeigen. Wir sehen hier zum erstenmal die Persönlichkeit hervortreten. Nicht mehr trägt irgendein Unbekannter die Maske, wie beim Tanz und No-Spiel, sondern die Züge, das Mienenspiel der gefeierten Persönlichkeit werden bewundert. Dieser Umschwung vom traditionellen Unpersönlichen zur persönlichen Individualisierung beeinflußte auch viele Gebiete der Kunst.

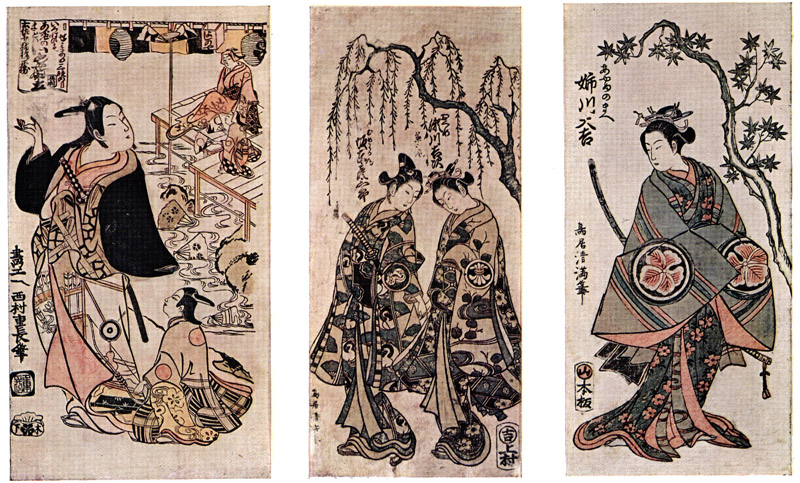

Unter dem Einfluß des Kurtisanen- und Theaterlebens erreichte im 18. Jahrhundert der Farbenholzschnitt seine Blütezeit. Gleichzeitig wurden kostbare Stoffe in Seide und Brokat gewebt, und zierliche Lackarbeiten, elegante Töpfereien und feingetönte Bronzen für die Lebewelt geschaffen. Nicht mehr herrschte die ernste Auffassung wie bei den Werken für die Tempel und Schlösser, sondern eine elegante, lebenslustige, aber ideenlose Verzierungskunst, ähnlich dem femininen Stile des 10. Jahrhunderts, entstand.

Waren bisher nur vereinzelt Bücher mit Abbildungen geschaffen, so trat seit dem Ende des 17. Jahrhunderts die Illustration in den Vordergrund, und der Holzschnitt begann eine künstlerische, rein japanische Gestaltung anzunehmen.

Die erste Künstlerpersönlichkeit, welche diese neue Technik hervorrief, war Hishikawa Moronobu (1647 bis 1715). Seine Arbeiten (Abbild. Nr. 103) zeigen eine sachliche Schilderung im Sinne der Tosa-Schule. Bei den Frauenbildern gibt die Betonung der kalligraphisch gerundeten Linien einen eigenen getragenen Stil, während Tagesdarstellungen in lebendiger Zufälligkeitsbewegung geschildert sind. Die Kleiderstoffe sind einfach und noch nicht mit Mustern überladen, wie in späterer Zeit. Bei der Auswahl der Sujets griff er auf den von Matabei begründeten Ukiyoye-Stil zurück und bevorzugte Szenen aus dem Volksleben ebenso wie komische Situationen. Es war eine Kunst des Volkes für das Volk.

Dieser Stil wurde auf der einen Seite zur feierlichen Pose (Abbild. 104 und 88) und auf der anderen zur lustigen Karikatur entwickelt, indem mit keckem Pinselstrich die einzelne Linie durch Übertreibung zur komischen Wirkung gesteigert wurde (Abbild. Nr. 105). Die sachliche Schilderung der Umgebung wurde immer mehr vernachlässigt und die Szenerie nur noch skizzenhaft mit wenigen Strichen angedeutet, oft auch ganz weggelassen, so daß die Figur im geschlossenen Rhythmus der Linien als Flächendekoration wirkte (Taf. VI).

Nr. 106.

Liebespaar, von Kitao Shigemasa, um 1784.

Wenn in der späteren Zeit ein Hintergrund gezeichnet wird, so soll er entweder eine symbolische Ergänzung zu der Stimmung des Bildes sein oder einen Abschluß der Flächenzeichnung bilden. So z. B. (Abbild. Nr. 106) ist die Frühlingslandschaft als Symbol der jungen Liebe zu verstehen und die geraden Linien der Veranda als ein zeichnerischer Gegensatz zu der geschwungenen Kontur der Körper und des Flußlaufes.

Um den Effekt weiter zu steigern, begann man um die Wende des 18. Jahrhunderts die Blätter mit der Hand zu kolorieren. Zuerst war die Ausführung etwas schwerfällig, in vorwiegend lebhaftem Gelb und Rot. Allmählich wurde die Malerei immer feiner in einer reichen Skala zarter Töne ausgeführt und ein Schwarz hinzugenommen, das nicht aus Wasserfarben, sondern aus einem Farblack bestand. Daher heißen derartige Blätter »Lackbilder« (Tafel VI A).

Einen weiteren Fortschritt bedeutet der Druck von mehreren Holzplatten in bunten Farben an Stelle der Handkolorierung. Da der älteste datierte Buntdruck die Jahreszahl 1743 trägt, nimmt man die Erfindung des Farbendruckes um diese Zeit an. Die ersten Künstler haben über die schwarze Platte zwei Farben gedruckt, für die nicht Gelb und Rot wie bei der Handkolorierung, sondern die alten Freskofarben, meist Rosa und Grün, auch Grün und Gelb, gewählt wurde. Die Farben sind niemals kräftig und bunt, sondern stets in zarter Tönung, fein abgestimmt (B). Eine dritte graue, braune oder blaue Farbplatte steigerte die Wirkung (C).

In der Weiterentwicklung wurden die Farbplatten nicht mehr neben-, sondern übereinander gedruckt, so daß durch Mischwirkung neue Farben entstanden. So konnte die grüne Wirkung durch Übereinanderdruck von Gelb und Blau und ferner eine Reihe von Zwischentönen erreicht werden. So hat z. B. Suzuki Haronobu (1703 bis 1770) durch Übereinanderdruck von Gelb, Rot und Blau drei Zwischenfarben, nämlich Orange, Grün und Violett, erzielt und alle sechs Töne in einem Bilde zur Anwendung gebracht (Tafel VII A).

Durch Hinzufügung von weiteren Farbplatten war der eigentliche Buntdruck geschaffen, der keine Grenzen der Reproduktionsmöglichkeit mehr kannte. Die Anzahl der Platten war unbeschränkt, und jede feine Nuance des Malers konnte in künstlerischer Weise wiedergegeben werden (B). Neben dem Druck von Holzplatten kam auch das Schablonieren nach dem Vorbilde des Färbens von Stoffen in Mode.

Eine weitere Wirkung wurde durch Einführung gebrochener Töne erzielt, die in vollen Flächen die Wirkung des Linienschwunges erhöhten, ohne sie zu übertönen. Zugleich wurde die symbolisch angedeutete Landschaft in das Spiel der Töne hineingezogen (B). Auf einem anderen Blatte (C) ist in großzügiger Einfachheit die getönte und bunte Farbe in harmonischem Ausklang nebeneinandergestellt, um eine gesteigerte, dekorative Wirkung zu erzielen.

Nr. 107.

Das Innere eines Theaters; links auf dem Blumenweg Schauspieler mit dem Danjuro-Wappen auf den Ärmeln; handkoloriert, Ende 18. Jahrhundert.

Von keiner japanischen Kunstbetätigung sind so vortreffliche Originale nach Europa und Amerika gekommen, gesammelt, geordnet und beschrieben worden, als von dem Holzschnitt. Es ist das einzige Gebiet, das im Auslande besser studiert werden kann als in Japan selbst, da der Japaner erst unter dem Einfluß der europäischen Mode Buntdrucke zu sammeln begann. Als in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die französischen Künstler zum erstenmal Holzschnitte, und dazu noch solche aus der gleichzeitigen Verfallzeit der japanischen Kunst, kennen lernten, empfingen sie einen tiefen Eindruck von der eigenartigen Ausführung. Whistler, Chavannes, Manet haben einen Teil ihrer Eigenart den japanischen Anregungen zu verdanken.

Vor allem die Entwicklung der modernen Plakatkunst wäre ohne den japanischen Buntdruck undenkbar. Wenn auch der Aufbau der Komposition und die der Schrift angepaßte Linienführung nicht von den Europäern erreicht werden konnte, so war doch der Einfluß auf die Farbenstimmungen und den Flächenrhythmus ein nachhaltiger. Die Vereinfachung der Töne, wie z. B. die Akkorde von Silber und Blau, von Gold und Purpur, rein als dekorative Stimmung gedacht, wäre niemals geschaffen worden, wenn nicht die japanischen Holzschnitte die Anregung gegeben hätten.

Der Japaner macht vielleicht einen stärkeren Unterschied als der Europäer zwischen Werken der hohen Kunst und dem Kunstgewerbe. Nur die Künstler der Malerei und Skulptur und die besten Lackmaler gehören der höheren Klasse an, während der Kunstgewerbler Handwerker aus dem Volke war und blieb. Der japanische Künstler beobachtete den getragenen, traditionellen Stil, der sowohl in der Ausführung wie in der Auswahl des Vorwurfes immer etwas Vornehmes und Durchgeistigtes zeigt, während der Handwerker mehr das volkstümliche, oberflächliche, dekorative Genre pflegte. Dementsprechend galt auch die Kunst des Holzschnittes in Japan für unfein, in Europa aber, wo man die Werke japanischer hoher Kunst aus der Blütezeit der Kaisermacht, dem Mittelalter und der Renaissance, nicht kannte, bot die Darstellung viel Neues und Belehrendes. Der Europäer wußte nicht, daß der Künstler des Farbenholzschnittes nicht der Erfinder, sondern nur der Interpret war, der unter Anpassung an seine Technik die alten Kunstregeln geschickt popularisierte.

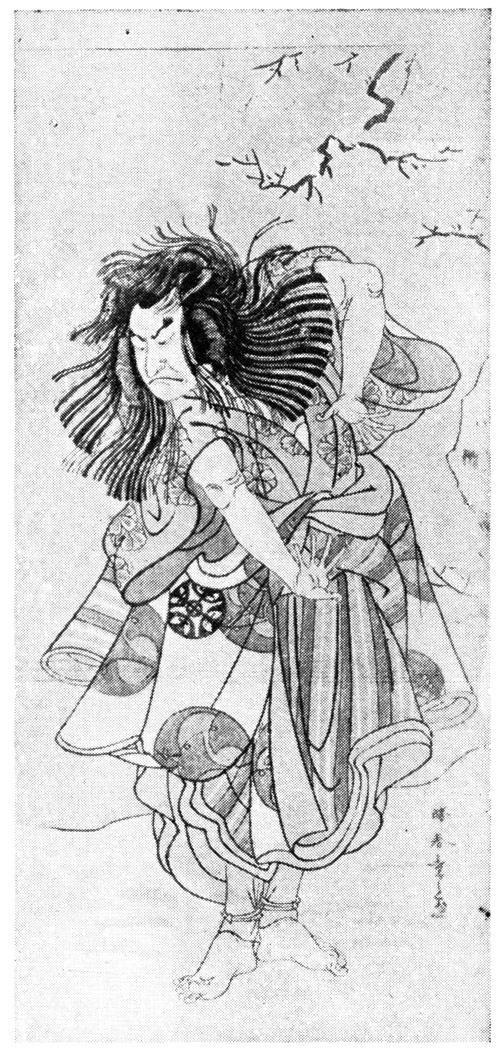

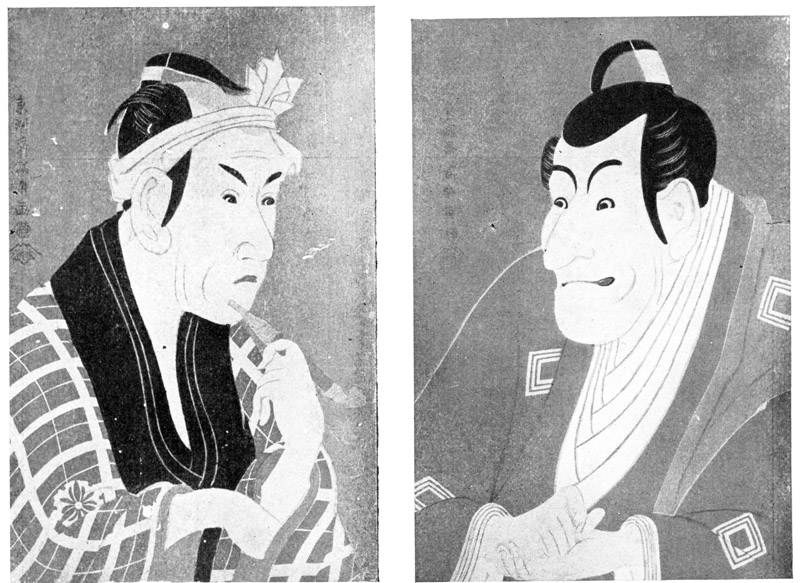

Nr. 108 Schauspieler, Buntdruck, Katsugawa Shunsho (1726 bis 1792).

Für den Europäer war das Typische das Neue, während er die Einzelausführungen zunächst nicht zu unterscheiden verstand. Er bewunderte in der Ausführung die Wiedergabe der Nuancen und Farben des Bildes als Flecke auf einer dekorierten Fläche, an Stelle der in Europa angewendeten Töne in einem dargestellten Raume. Die Zerlegung des Bildes in Flächenwerte unter Verzicht auf die naturalistische Tiefenwirkung, so daß ein Bild und nicht ein Stück vorgetäuschter Wirklichkeit entstand, haben von Manet angefangen viele moderne Künstler nachgeahmt.

Neben den erzählenden Bildern im Stile der Tosa-Schule sind besonders die Theater- und die Kurtisanenbilder zu erwähnen. Den verschiedenen Aufgaben entsprechend zeigt die Darstellung der Schauspieler etwas Männliches, Kräftiges, dabei aber Gespreiztes und Traditionelles, während die Frauenbilder einen mehr femininen, abgerundeten Schwung der Linien und weichere, feinere Tönungen erhielten.

Danjuros Erfolge gaben die Veranlassung, sein Bild, bunt ausgemalt, für fünf Kupfermünzen das Stück, auf den Straßen (1695) zu verkaufen. Damit begann das Einzelblatt als Flugblatt in den Vordergrund zu treten und der Holzschnitt dem Theater zu dienen. Torii Kyonobu (1688 bis 1756) wurde der Begründer der produktiven Torii-Schule, die während 100 Jahren besonders die Darstellungen aus dem Theater mit großer dekorativer Geschicklichkeit gepflegt hat (Abbild. Nr. 107).

Den Höhepunkt der Schauspielerdarstellung erreichte der vielseitige Katsugawa Shunsho (1726 bis 1792), der auch Frauen- und Heldengestalten zeichnete. Die Grazie der Frauendarstellungen verband er mit einer größeren Strenge und einem feierlichen Ernst bei der Zeichnung von Schauspielern. Die Konturen treten gegenüber den Arbeiten seiner Vorgänger mehr zurück, und durch zarte Töne wurden teilweise die farbigen Linien und Muster abgelöst (Abbild. Nr. 108). Immerhin brachte der Inhalt der Darstellung eine gewisse bizarre Verzerrung des Gesichtes und eine Gespreiztheit der Bewegung mit sich.

Tafel VI.

Zu Seite 66.

A) Schwarzdruck mit Handkolorierung, in Gelb, Rot und schwarzem Lack. Nishimura Shigenaga, um 1730.

B) Zweifarbendruck, Rosa und Grün auf Schwarz. Torii Kiyohiro, um 1750.

C) Dreifarbendruck in Rot, Grün u. Blau auf Schwarz. Torii Kiyomitsu, um 1760.

Tafel VII.

Zu Seite 67.

Farbdrucke in hoher schmaler Form (Pfostenbilder).

A) Suzuki Harunobu, um 1794.

B) Katsukawa Shuntscho, um 1790.

C) Utagawa Toyokuni, um 1795.

Es lag in der japanischen Auffassung, daß durch dick aufgetragene Schminke dem Gesicht ein starker maskenhafter, typischer Ausdruck verliehen wurde. Ähnlich wie bei dem No-Spiel stets eine Maske mit einem festgesetzten Ausdrucke für die einzelne Rolle verwendet wurde, so waren auch dem Schauspieler für bestimmte Rollen, z. B. für den Intriganten und den Lebemann, den Helden und den Bösewicht, bestimmte aufgeschminkte Linien an den Augenbrauen und dem Munde vorgeschrieben. Shunsho verstand es, diese notwendigen Übertreibungen nach Möglichkeit zu meistern, wenn auch für unser Auge noch immer zu viel Bizarres und Unerfreuliches in den Schauspielerbildern sichtbar bleibt.

Ebenso typisch wie der Gesichtsausdruck war auch die Körperbewegung. Das Bestreben, gleichsam eine erstarrte Pose darzustellen, wurde durch die Sitte unterstützt, daß auf dem Theater der Schauspieler im höchsten Affekt minutenlang verharren mußte. Dieses war notwendig, weil bei der schlechten Beleuchtung Diener mit Kerzen an langen Stangen die einzelnen Teile des Darstellers ableuchteten, damit das Publikum den Ausdruck des gesteigerten Affektes an allen Teilen des Körpers würdigen konnte. Alle diese dem Künstler aufgezwungenen Eigentümlichkeiten, die den Japaner so wenig stören wie uns der Glorienschein oder die vorgeschriebenen Martyrien auf Heiligenbildern, müssen außer acht gelassen werden, wenn wir dem Künstler vom rein ästhetischen Standpunkte aus gerecht werden wollen.

Die höchste Vollendung wurde in der Darstellung von Frauengestalten erreicht. Die dünnen um den schlanken Idealkörper sich schmiegenden Stoffe sind wie geschaffen, um den Gesetzen des kalligraphischen Rhythmus zu gehorchen.

Die Primitiven, die vor der Erfindung des Buntdruckes für die Handkolorierung arbeiteten, standen noch ganz unter dem Banne der stark betonten Linienführung. Noch fehlte jene Fertigkeit, um ganze Bilder darzustellen. Mit einfachen Mitteln wurden abgerundete Figuren geschaffen, die in ihrem naiven Vortrage einen großen dekorativen Reiz ausüben.

Nr. 109.

Geisha, Buntdruck. Suzuki Harunobu (1703 bis 1770).

Eine mehr malerische Auffassung und eine größere Abwechslung im Inhalt des Dargestellten entsteht erst unter Suzuki Harunobu (1703 bis 1770), dem Schöpfer des eigentlichen Buntdruckes (Abbild. Nr. 109). Er entwickelte die weibliche weiche Linienführung zu einer freieren Auffassung. Auch für ihn bleibt der Linienrhythmus das Grundthema, aber er versteht es, in graziöser Ausgestaltung zugleich eine Handlung oder Empfindung zum Ausdruck zu bringen. Er will nicht nur ein kalligraphisches Linienornament, sondern zugleich eine malerische Stimmung wiedergeben.

Nr. 110.

Straßenbild, Buntdruck, von Torii Kiyonaga (1742 bis 1815).

Diese zarten, graziösen Gestalten mit feinen Gelenken und großen Köpfen und den weiten lockeren Gewändern setzt er als Erster in eine Landschaft, die eine malerische und inhaltliche Fortsetzung der Figuren bildet. Der Hintergrund ist für ihn eine malerische Folie zum stimmungsvollen Akkord der Farbwerte in der Figur.

Eine Weiterentwicklung und zugleich den Höhepunkt dieser Art des japanischen Farbenholzschnittes erreicht Torii Kyonaga (1742 bis 1815). Waren bisher der schönen Linie oder der dekorativen Wirkung zuliebe die Körperverhältnisse unnatürlich dargestellt, so begann auf seinen Werken ein gesunder Naturalismus die übertriebenen Verhältnisse zu dämpfen. An Stelle des bisher angedeuteten Hintergrundes trat der sorgfältig gezeichnete Innenraum oder die Landschaft (Abbild. Nr. 110). Mit einer natürlichen ruhigen Anmut und Würde bewegen sich die Menschen, die bildmäßig die Fläche füllen. Er steigerte die Wirkung der an- und abschwellenden Linien und der feinen Farbentöne durch Einfügen von Gewandteilen, die er als schwarze Flächen wiedergab. Im allgemeinen sind die Kleider in einfachen Farben ohne aufdringliche Muster ausgeführt.

Trotz des naturalistischen Strebens im Sinne der Maruyama-Schule (S. 83) sind auch seine Bilder stark stilisiert, wie es alle Arbeiten der japanischen Kunst sind. Allerdings nennen wir Stilisierung immer das, was von unserer Eigenart abweicht. Dem Japaner erscheint diese Wiedergabe im Flächen- und Linearrhythmus natürlich, weil er sich gewohnt hat, die Natur in dem Stile der Bilder zu sehen und ihm in diesem Stile die Erinnerungen an die Natur gegenwärtig sind. Von seinem Standpunkte aus betrachtet er die europäischen Bilder als stilisiert im Sinne der Lichtreflexe und vermißt das, was er die künstlerische Ausführung nennt. Stilisiert, d. h. unter einem gewissen Gesichtspunkte die Erscheinungen in der Natur auf die zweidimensionale Fläche gebannt, ist jede Darstellung.

Für das japanische Auge war nicht die Wiedergabe der Wahrheit in der Natur das Endziel der Kunst, daher war auch die naturalistische Auffassung der alten linearen Formensprache nur eine der vorübergehenden Moden. In dem letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts kam eine völlige Umkehr in Aufnahme, die ihren erfolgreichsten Meister in Kitagawa Utamaro (1753 bis 1806) erlebte. Gleichzeitig war eine Zeit der geistlosesten Kunstströmung.

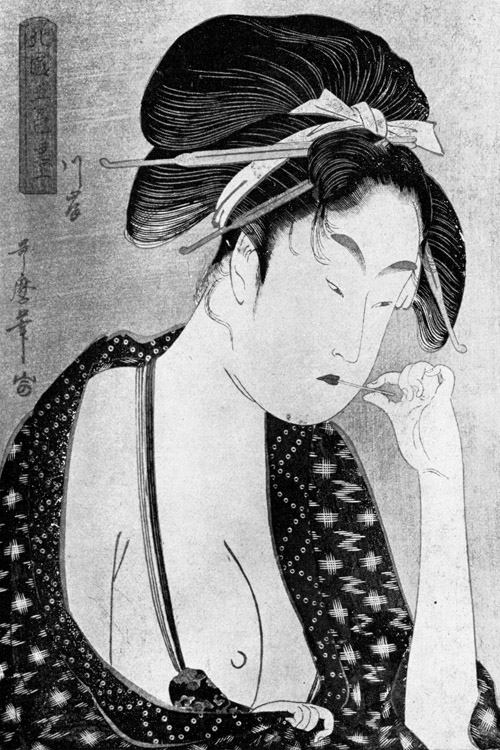

Nr. 111.

Mädchenkopf, Buntdruck. Kitagawa Utamaro (1753 bis 1806).

Auf allen Gebieten der Kunst wurde eine leere Symbolik beachtet. Eine Freude an raffinierter Technik ersetzte die Tiefe der Gedanken und die Größe der Auffassung. Aus dieser Zeitströmung heraus müssen wir die Frauengestalten verstehen, welche keine individuellen Persönlichkeiten, sondern gleichsam typische Frauenköpfe zur Darstellung der nach der Mode geschminkten namenlosen Vertreterinnen der Grazie und des Genusses verkörpern sollten. Und so ist es zu begreifen, warum jede Spezialisierung der Gesichter aufhörte und ein für alle Frauen gleichmäßiges Gesichtsornament gezeichnet wurde [(Abbild. Nr. 111)].

Nr. 112.

Musme mit Kindern, Buntdruck, von Kitagawa Utamaro, etwa 1795.

Der Mund schrumpfte zu winzigen Lippen zusammen, das ovale Gesicht wurde in die Länge gezogen und die ganze Figur und alle einzelnen Teile übertrieben gedehnt [(Abbild. Nr. 112)]. Der Haarschopf wurde nach dem chinesischen Vorbilde aus der Zeit der Tang-Dynastie zu einer gewaltigen Tolle aufgebauscht, so daß er größer als der Kopf war. Die Augen wurden nur durch kurze Schlitze und ein endlos langer Nasenrücken durch eine Hakenlinie angedeutet. Utamaros Figuren bewegen sich in eleganter Grazie, aber ohne eine gesunde Lebenskraft [(Abbild. Nr. 113)].

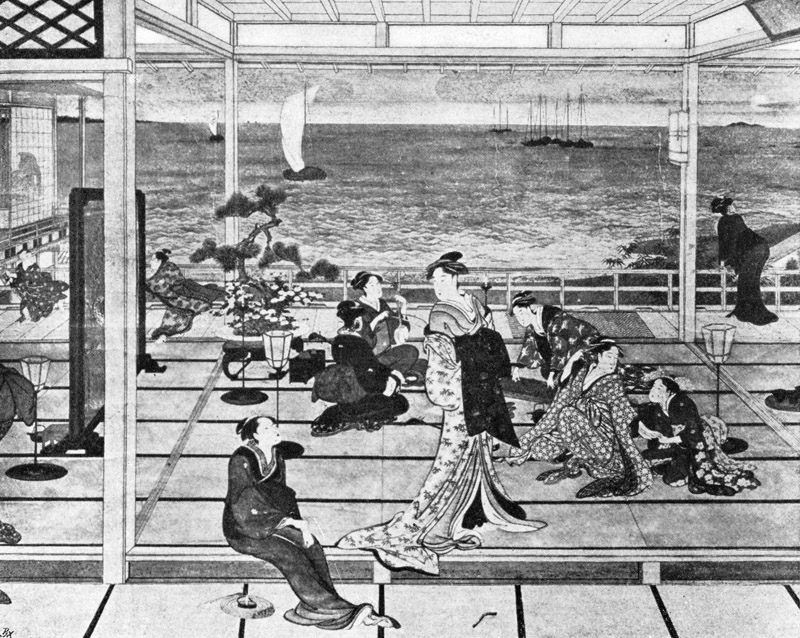

Nr. 113.

Frauenhaus und Terrasse, Mittelstück eines Kakemonos von Utamaro (1753 bis 1806).

Besonders meisterlich verstand er eine Fülle von Farbenskalen vom Tiefschwarz bis zum feinsten gelblichen Ton anzuwenden. Die Kleider seiner Frauengestalten sind meist einfach gemustert, aber durch gebrochene Farbentöne wirkungsvoll abgestimmt.

Um 1790 ist ein Künstler von eigenartiger Kraft und Begabung tätig, der eine Ausnahmestellung in der Holzschnittkunst einnimmt. Thoshisai Sharaku war von Beruf No-Tänzer und hat nur während eines kurzen Zeitraums dekorative Schauspielerköpfe von eigenem Reiz geschaffen. Die verzerrten Porträts haben in ihrer monumentalen Einfachheit eine dekorative Kraft, die von den modernen Plakatkünstlern angestrebt, aber nur selten so sicher erreicht wird [(Abbild. Nr. 114).

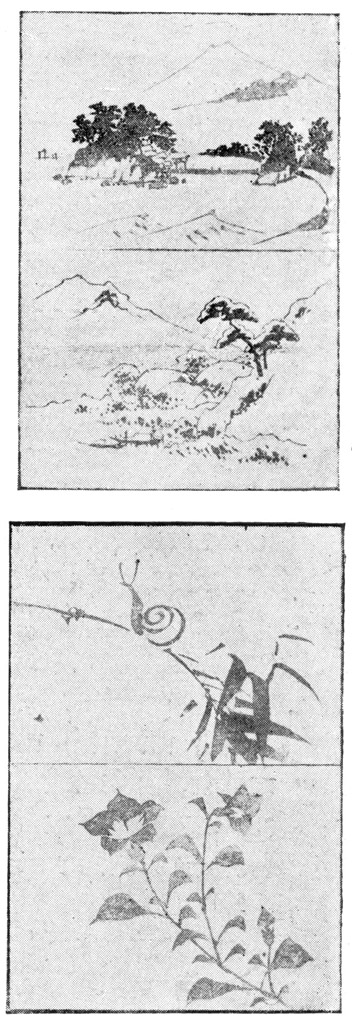

In dem Bestreben, das Volk zu unterrichten und den Handwerkern Kunstvorlagen nach klassischen Bildern zu geben, wurden illustrierte Bücher herausgegeben, die zuerst nach chinesischen Vorlagen, später nach japanischen Künstlerentwürfen gefertigt wurden.

Als der Buntdruck noch nicht erfunden war, versuchte man die künstlerische Wirkung des Pinsels im Schwarzdruck durch verschiedene Techniken des Holzschnittes zu ersetzen.

Nr. 114. Schauspielerköpfe, Buntdrucke, von Toshisai Sharaku, um 1790.

Besonders die Schwarz-Weiß-Malereien waren vortreffliche Vorlagen für den Holzschnitt. In schwarzen Umrißlinien wurde der Schnitt zuerst ausgeführt und dann die tonigen Wirkungen der Malerei abwechselnd durch schwarze Flächen mit weißen gravierten Linien oder durch weiße Flächen mit schwarzer Punktierung wiedergegeben [(Abbild. Nr. 115)]. Niemals wurden Strich- und Kreuzlagen nach europäischer Art angewendet, obgleich diese Art aus importierten Blättern bekannt war.

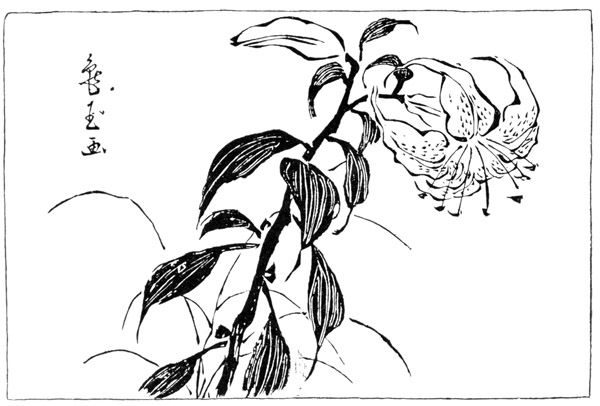

Nr. 115.

Lilie, Schwarzdruck in gestrichelter und punktierter Manier, von Ooka Shumboku, 1716.

In der späteren Zeit wies der Farbendruck neue Bahnen, und die Technik des schwarzen Holzschnittes brauchte keine künstlerische Weiterentwicklung. Immerhin verstand man durch positive und negative Linien und durch gedeckte und ausgesparte Flächen recht stimmungsvolle Wirkungen mit der schwarzen Platte zu erzielen [(Abbild. Nr. 138)].

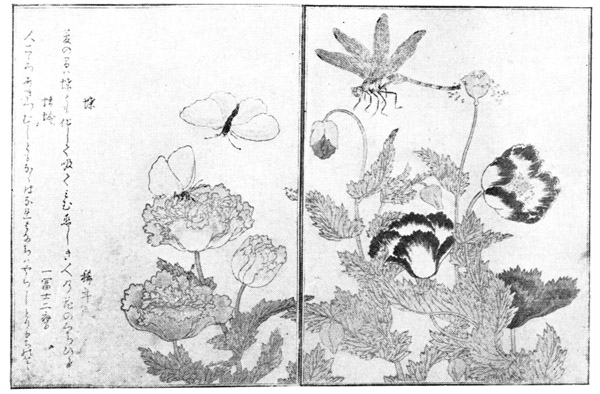

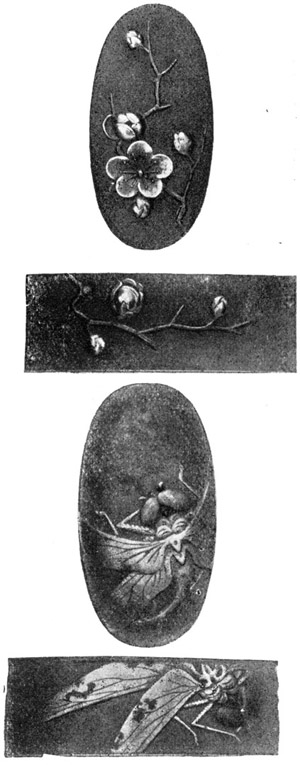

Nr. 116.

Insekten auf Blumen, Buntdruck, von Kitagawa Utamaro, 1788.

Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts begann man die Bücher mit Bildern nach berühmten Meistern zu illustrieren. Der Strich im Hintergründe blieb so stark wie im Vordergrunde, und da die Schattierung fehlte, wirkten die Bilder flach, und nur wo geradlinige Konstruktionen möglich waren, wurde eine Raumtiefe erzielt. Um die klare Schilderung des Darzustellenden nicht zu stören, wurden Hintergründe nach Möglichkeit weggelassen und nur das wesentliche in klarer Zeichnung wiedergegeben.

Nr. 117.

Pflanzenstudien, Buntdruck, von Hamaguchi Soken, 1806.

Auf diesem Gebiete der Buchillustration wurde Utamaro ein bahnbrechender Künstler. In seinen berühmten Vogel- und Insektenbüchern [(Abbild. Nr. 116)] verstand er es, in starker Naturbeobachtung die Bewegung und das Farbenspiel der Tiere in ihrer natürlichen Umgebung von Pflanzen und Bäumen festzuhalten. Trotz aller Naturtreue in der Wiedergabe verstand er unter dem Einfluß der Maruyama-Schule [(S. 83)] und der herrlichen chinesischen Malereien aus der Sung-Zeit die üppigen farbenprächtigen Blüten mit den bunt schillernden Schmetterlingen und Libellen zu einem harmonischen Linien- und Farbenakkord zu verbinden. Ähnlich arbeiteten viele andre Künstler, und so wurden die Unterrichtsbücher und die Vorlagen für die Handwerker zu künstlerisch ab gestimmten Bilderbüchern entwickelt [(Abbild. Nr. 117)].

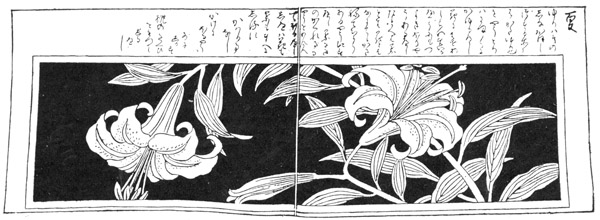

Nr. 118.

Lilien, Holzschnitt von Ooka Shumboku, Yedo 1734.

Damals entstanden jene zahlreichen Vorlagewerke, die auf das Kunstgewerbe der Metallziseleure, der Töpfer, der Netzkeschnitzer und der Lackkünstler von maßgebendem Einfluß wurden. Waren im 16. Jahrhundert die Handwerksmeister ihre eigenen Künstler gewesen, die höchstens nach Vorwürfen hervorragender Maler die Bilder auf die Fläche ihres Kunstgegenstandes selbst komponieren mußten, so werden im 18. Jahrhundert die gedruckten Vorlagebücher mechanisch kopiert und oft recht gedankenlos auf die betreffende Fläche appliziert. Zwar ist auch hierbei der Einfluß der Kalligraphie so stark, daß nach Möglichkeit ein gewisser eleganter Schwung bewahrt bleibt, aber er kann nicht verhindern, daß die Ausschmückung zu einer geistlosen Dekoration herabsinkt. Zwar werden die Techniken immer raffinierter angewendet und die Ausführung immer eleganter, üppiger und reicher, aber der großzügige Schwung der Zeichnung und die Verteilung der Farben wurde durch eine Anhäufung delikater Einzelheiten ersetzt.

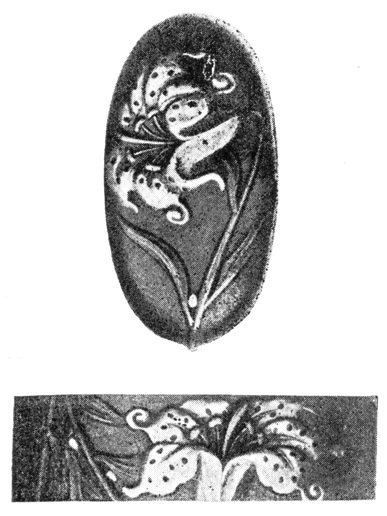

Nr. 119.

Stichblatt mit Lilien aus Gold und rotem Kupfer auf Goldbronzegrund, ziseliert, von Tsu Jimpo (1721 bis 1762).

Nr. 120.

Zwinge und Kappe mit Lilien in Metallauflagen, ziseliert, auf Goldbronzegrund.

19. Jahrhundert.

So sehen wir die großzügige, nach der Natur studierte und dann stilisierte Lilie [(Abbild. Nr. 115 u. 118)] auf einem Stichblatt [(Abbild. Nr. 119)] als dekoratives Ornament in die Fläche unnatürlich gezwungen und auf einer späteren Zwinge und Kappe [(Abbild. Nr. 120)] in herausgeschnittenen Teilen auf die Fläche appliziert. Die Technik der Ziselierung, die Auswahl der fein getönten Edelmetalle, die Bearbeitung des Untergrundes in dem fein gekörnten Goldbronzemuster sind vollendet ausgeführt. Monatelange Arbeit einer geschickten Meisterhand war nötig, um derartige kleine Kunstwerke der Metalltechnik herzustellen. Aber dennoch ist es die Kunst einer raffinierten Dekadencezeit, der die gesunde Kraft einer großzügigen, der Natur abgelauschten Bildkonzeption fehlt.

Die Stile des 17. Jahrhunderts erlangten eine weitere Ausbildung und Verfeinerung, und neben dem spröden Eisen wurden die weicheren Metalle, besonders Gold-, Silber- und Gelbbronzen, bevorzugt [(Abbild. Nr. 121)]. Die Stichblätter in kräftigen positiven und negativen Silhouetten wurden in zierlichen dünnen Linien ausgearbeitet [(a, c)] und mit reichen Mustern überladen [(d)], so daß die dem Zwecke des Stichblattes entsprechende Kraft und Wucht völlig verloren ging. Diese Arbeiten müssen mehr als Sammlungsstücke der Metallkunst denn als Gebrauchsgegenstände angesehen werden.

Immer vielseitiger wurden die Motive. Die Symbolik und die Pflanzenwelt waren neben Bildern der Kano-Schule im 17. Jahrhundert besonders bevorzugt; im 18. Jahrhundert kam die Tierwelt [(e, f)], teilweise in naturalistischer Auffassung [(Abbild. Nr. 122)], hinzu. Schließlich gab es überhaupt nichts mehr, was das Auge räumlich wahrnehmen konnte, was nicht in die kleine Fläche des Stichblattes oder der übrigen Schwertornamente gezwungen wurde. Technische Schwierigkeiten wurden durch immer neue sinnreiche Techniken überwunden.

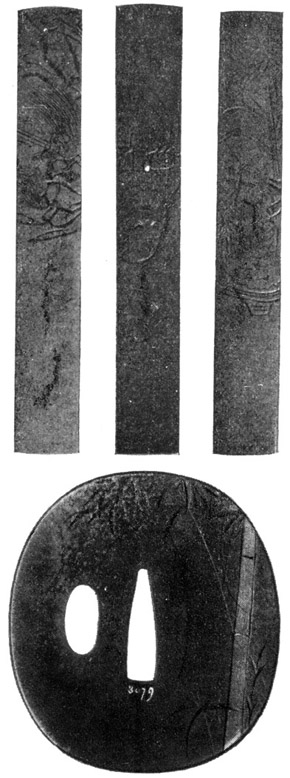

Neben der alten Schule der Plattner haben wir die kunstvollen Metallziselierungen der Goto-Meister kennen gelernt, unter deren Einfluß das Auflegen ziselierter Metalle auf der Fläche, wie es besonders von der Nara-Schule geübt wurde, entstand. Im 18. Jahrhundert wurden diese Techniken weiterentwickelt und durch die Yokoya-Schule um Gravierungen in der Fläche vermehrt [(Abbild. Ar. 123)]. Durch tiefere oder flachere Führung, durch senkrechte oder schräge Stellung der Graviernadel wurde die Möglichkeit erzielt, alle Feinheiten der Pinselführung in Metall wiederzugeben.

Nr. 121.

Stichblätter aus Eisen und Bronze

in negativer (a) und positiver (c) Silhouette,

in freier Form (d, f) und

mit aufgelegten Ziselierungen (b, e, f). Stil 18. Jahrhundert.

Nr. 122.

Zwingen und Kappen aus Kupferlegierungen, ziseliert, im Stile der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Der Einfluß dieser Technik war so stark, daß sowohl die Goto- wie die Nara-Meister begannen, die Gravuren allein oder in Verbindung mit Reliefziselierung ebenfalls zu üben. Während zuerst ganz feine dünne Linien in Nachahmung der spitzen Pinselführung bevorzugt wurden, haben die späteren Künstler einen mehr groben und kräftigen Schnitt angewendet.

Die verschiedenen Techniken flossen im 18. Jahrhundert ineinander und bewirkten die Blütezeit der Metallkunst. Die Detaildurcharbeitung, die Führung der Nadel und die Auswahl der Metallfärbungen ist bewunderungswürdig. Nirgends in der Welt ist jemals gleichwertiges in Metall geschaffen.

Mit Worten lassen sich die oft kaum merkbaren feinen Unterschiede nicht beschreiben, selbst die Abbildungen können keinen Eindruck von dem Reiz der Arbeit und der Vielseitigkeit der Ausführung geben. Man muß die Stücke nicht nur sehen, sondern fühlen und das Licht von allen Seiten auf die Fläche spielen lassen, um ein volles Verständnis für die Eigenart dieser Kunstwerke in Metall zu erlangen.

Nr. 123.

Messergriffe und Stichblatt mit Gravierungen der Yokoya-Schule.

Stil 18. Jahrhundert.

Durch die Vielseitigkeit der Vorbilder und Techniken war es nicht mehr möglich, daß jeder Künstler alle Gebiete beherrschte. Es ist für das 18. Jahrhundert charakteristisch, daß sich Spezialisten für einzelne Motive herausbildeten. Der eine fertigte mythologische oder chinesische Figuren und der andere Päonien oder Fische.

Neben den Bildern wurde auch eine inhaltlich sehr geistlose Symbolik angewendet. Dem Ziseleur, der nur nach Vorlagebüchern arbeitete, kam es nicht auf den Inhalt, sondern nur auf eine geschmackvolle Dekorierung an, um seine hervorragende Kunstfertigkeit zeigen zu können.

Die Freude an der technischen Spielerei und zugleich die meisterliche Beherrschung der Technik führten dazu, Nachahmungen fremder Stoffe in oft täuschender Treue herzustellen. So finden wir Arbeiten, welche die zahlreichen eigenartigen Wirkungen des Lackes oder der Schilfmatten, des Leders oder des Bambus aufs sorgfältigste in Muster, Zeichnung und Färbung imitieren. Es ist bewunderungswürdig, was für Mühe, Geschick, Zeit und Kosten aufgewendet wurden, um diese technischen Kunststücke zu erzielen, die eines hohen künstlerischen Wertes entbehren.

Neben den Kopien nach Vorlagebüchern und Bildern wurden auch reizvolle Stücke im archaistischen Stile der Teezeremonien geschaffen, die durch primitive, oft symbolische Muster und künstlich verwitterte oder spurenweise vergoldete Metallflächen wirken. – Neben den oben erwähnten Hauptstilen gab es viele Schulen, deren Spezialitäten berühmt waren. Die Kaga- und die Higo-Meister z. B. waren berühmt für farbige Metalleinlagen, während in Awa und Nagoya oft die ganze Oberfläche des Stichblattes mit Mustern in Edelmetall überladen wurde.

Nr. 124. Döschen aus Lack, aus dem Besitz der Königin Maria Antoinette von Frankreich.

Ende 18. Jahrhundert.

Nr. 125.

Damenrauchservice aus Lack, mit Kohlen- und Aschenbehälter aus Metall, von Kajikawa, um 1800.

Nr. 126.

Schreibkasten aus mehrfarbigem Lack, mit Stein zum Anreiben der Farbe und Wassertropfgefäß aus Silber.

Anfang 18. Jahrhundert.

Eine ähnliche Entwicklung können wir auch in der Lackkunst beobachten. Immer reicher wurde die Dekorierung. Motive, Landschaften (Abbildung Nr. 125) oder mit feiner Pinselspitze ausgeführte Ornamente wurden auf die Fläche übertragen. Die Ausarbeitung des Einzelnen, die Verwendung der verschiedenen Metalle, bald als Pulver aufgestreut, bald in Flächen gedeckt oder als Blattmetall in kleine Quadrate geschnitten wie Pflastersteine aufgelegt, in matter Farbe oder glänzender Politur, zeichnen die Meisterwerke dieser Zeit aus. Auch die Formen sind eleganter und reicher gestaltet. Von den kleinen zierlichen Döschen (Abbild. Nr. 124) bis zu den großen Koffern und Kasten wird alles mit dekorativen Mustern überzogen. Auch hier herrscht die elegante dekadente Weise vor, und vergeblich suchen wir großzügige, tief empfundene Bilder, wie sie in der Renaissancezeit angestrebt waren.

Nach Gemälden wiedergegebene Figurenbilder sind nicht in einheitlich wirkender Größe erfaßt, sondern aus kleinlichen Einzelmustern der Stoffe und Möbel zusammengesetzt. Ein unendlicher Fleiß, eine meisterliche Beherrschung der Technik, eine bewunderungswürdige Geduld sind erforderlich, um diese Detailausführung in dem schwer zu behandelnden Material des Lackes durchzuführen, aber dennoch ist die Wirkung trotz aller Liebe bei der Ausführung zwar elegant aber kleinlich (Abbild. Nr. 126).

Nr. 127.

Platte aus schwarzem Lack mit Einlagen aus teils grün gefärbtem Ton und Schriftzeichen aus Gold, von Ogawa Ritsuo, genannt Haritsu (1662 bis 1774).

Im 17. Jahrhundert hatten Koyetsu und Korin ihren eigenen Lackstil geschaffen, der in mehr großzügiger Weise durch Einlagen fremder Materialien eine effektvolle, impressionistische Wirkung erzielte. Im 18. Jahrhundert war es Ogawa Ritsuo, genannt Haritsu (1662 bis 1747), der diesen eigenartigen Stil weiter entwickelte. Um immer neue Effekte zu erzielen, vermehrte er die Stoffe der Einlagen durch Verwendung von Elfenbein und farbiger Fayence.

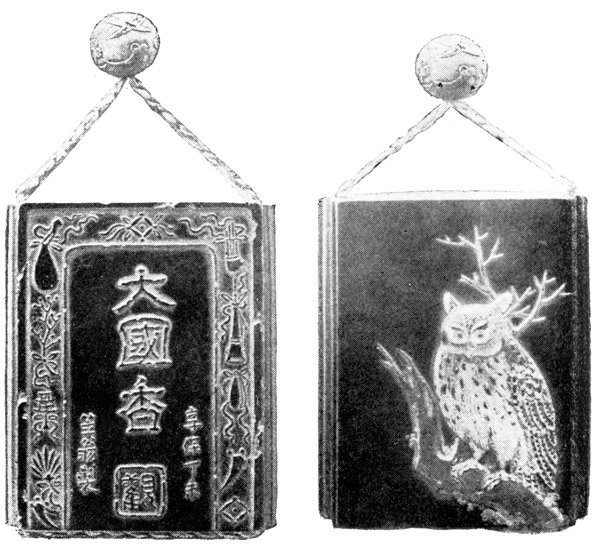

Nr. 128.

Inro mit Eule aus Ton eingelegt in Lack, von Ogawa Ritsuo, genannt Haritsu, gezeichnet: 1727.

Seine Figuren sind zwar mitunter groß und einheitlich empfunden, und besonders ist die elegante Linienführung zu rühmen, aber während Korin nur die Kontur und geschlossene Farbflächen wirken ließ, führte Ritsuo unter dem Einfluß seiner Zeit das einzelne mehr durch und löste die Flächen in graziöse Einzelteile auf (Abbild. Nr. 127). Durch die eingelegten Fayence-Medaillons (Abbild. Nr. 128) erreichte er eine raffinierte Farbenwirkung und eine bessere Modellierung. Wenn auch die Technik der Goldlackmalerei mühseliger und kunstvoller ist, so ist das Überziehen der ganzen Fläche mit Bildern oder überladenen Ornamenten künstlerisch viel leichter als eine Fläche mit wenigen, sicher hingesetzten Strichen geschmackvoll zu dekorieren. Nur das durch den japanischen Schriftrhythmus geübte Auge wird den feinen Ausgleich der Linien und Farbflecke erzielen können, welche das Charakteristische dieser überfeinen Dekorationskunst bildet.

Die Technik der Töpferei hatte im 17. Jahrhundert [ihre] Vervollkommnung erlangt; allerorten wurden neue Fabriken gegründet, in denen sowohl Steingut- wie Porzellanwaren in mannigfaltiger Gestalt und mit einfacher und farbiger Malerei erzeugt wurden.

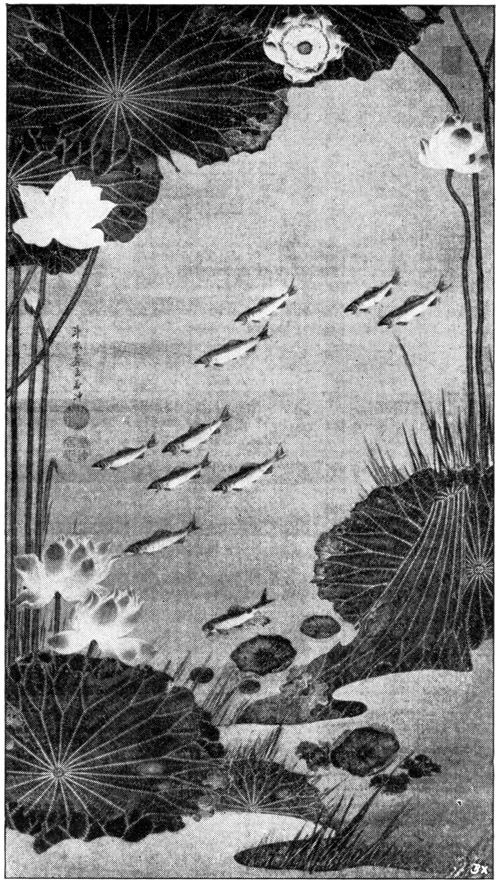

Nr. 129.

Porzellanvase, Awata.

Die Motive und die Ausführungsarten wurden immer vielseitiger gestaltet, aber nur die Durchführung war eine andere, im wesentlichen blieben die überlieferten Formen beibehalten. Die zart auslaufenden Blumenzweige (Abbild. Nr. 129), die wie zufällig von der Natur geschaffen und im leichten Schwunge japanischer Kalligraphie auf die Fläche geworfen sind, entsprechen dieser Stilart.

In den Fabriken von Satsuma, wo die Ausführung zuerst einfach war, wurden allmählich auch Farben angewendet und schließlich eine reich dekorierte Ware hergestellt. Auch Plastiken mit einfachen Glasuren (Abbild. Nr. 130) wurden aus Ton geformt.

Die unter europäischem Einfluß verbesserte Technik des Bronzegusses gestattete alle Feinheiten der Plastik, nicht nur in Holz und Ton, sondern auch in Metall wiederzugeben. Waren früher die Bronzegegenstände kirchlichen Zwecken geweiht und dann denen des Teeklubs, so kam in der Mitte des 17. Jahrhunderts die allgemeine Anwendung auf. Es wurden zierliche Luxusstücke für den Privatmann, besonders Räuchergefäße, Blumenvasen, Feuerbecken und Wasserbehälter, in der verlorenen Form gegossen. Die Technik hatte eine solche Vollendung erreicht, daß im Guß jene künstlerischen Feinheiten erzielt werden konnten, die bisher nur die Silberschmiede und die Ziseleure der Schwertzieraten erreicht hatten.

Bronzegefäße waren die ältesten Kult- und Kunstgegenstände in China, und es war daher nur natürlich, daß man die alten chinesischen Formen auch in Japan nachahmte. Sehr bald aber hat der elegante und gefällige Stil der letzten Jahrhunderte auch hier seinen Einfluß geltend gemacht, und immer reicher und abwechslungsvoller wurde die Ausführung gestaltet.

Der Bronzeguß für den Hausgebrauch wurde allmählich in allen Bezirken des Reiches handwerksmäßig betrieben. Ein Anstreichen oder Überlackieren blieb unbekannt, und die Veredlung der Oberfläche wurde durch Polituren oder Oxydierungen, durch Auflagen von Gold oder Silber, durch Ätzungen oder Gravierungen bewirkt.

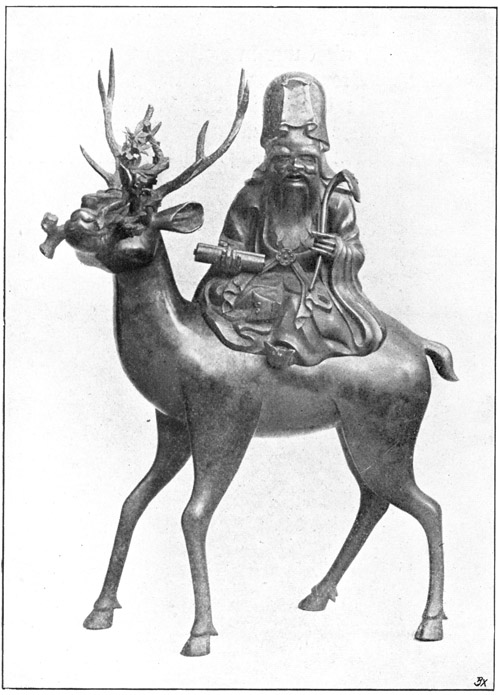

Nr. 130.

Kirin, aus Satsuma-Steingut, um 1750.

Der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aufkommende naturalistische Zug in der Malerei hat auch die plastischen Arbeiten beeinflußt. Sowohl der Kopf der Satsuma-Figur (Abbild. Nr. 130), wie noch mehr der Glücksgott auf einem Hirsch (Abbild. Nr. 131) zeigen diesen neuen Stil, der in der folgenden Zeit zur völligen Herrschaft gelangt.

Die von dem Tokugawa-Shogun durchgeführte Abschließung Japans gegenüber dem Auslande, konnte doch nicht verhindern, daß strebsame Männer das Bedürfnis fühlten, die geringen Kenntnisse, welche sie durch die Berührung mit den Holländern auf der Insel Desima erhalten hatten, zu erweitern. So soll der Sohn eines armen Fischhändlers in Tokio, Bunzo Aoki, um die Mitte des 18. Jahrhunderts holländische Schriften gesammelt und von einem holländischen Kapitän den ersten ABC-Unterricht bekommen haben. Zum erstenmal seit der Jesuitenzeit wurde wieder ein Wörterbuch von einigen hundert Vokabeln einer europäischen Sprache zusammengestellt, aber diesmal von einem Japaner. Zu Aoki reiste ein strebsamer Arzt, zur Erlernung des Holländischen, um medizinische Bücher mit Abbildungen des menschlichen Körpers, die er von den Holländern erworben hatte, übersetzen zu können.

Mit unendlicher Mühe wurde 1774 die » Tabula anatomica« von ihm im Verein mit einigen anderen Ärzten und mit Erlaubnis der japanischen Regierung tatsächlich ins Japanische übertragen. Seit dieser Zeit begann das medizinische Studium nach holländischen Büchern, und gleichzeitig wurden illustrierte Bücher und Bilder aus Europa gesammelt. Diesem Tropfen europäischer Wissenschaft dürfte jener naturalistische Geist entströmt sein, welcher auch auf die Kunst belebend wirkte.

Nr. 131.

Glücksgott Fukurokuju auf Hirsch, Räuchergefäß aus Bronze. Stil 18. Jahrhundert.

Wurden früher chinesische Philosophen, Göttergestalten, Helden und Landschaften nach dem Ideal der alten Meister in hergebrachter Form immer wieder dargestellt, so galt es jetzt, die Einzelheiten in der Natur zu kopieren. In der Art der Tosa-Schule wurde nicht mehr die Gesamtwirkung allein im kalligraphischen Schwunge der Linienführung berücksichtigt, sondern das Kleinliche, scheinbar Unwichtige in minutiöser Sorgfalt wiedergegeben. Nicht mehr kam es nur auf die Führung der Linie und auf die Wiedergabe der Stimmung an, sondern auch auf die Wahrheit.

Obgleich dieses Streben der europäischen Anschauung entsprach, ist die Wirkung doch eine völlig andere. Ebenso wie die europäische Kunst in einer Reihe von Überlieferungen befangen geblieben ist, so auch war es bei der japanischen. Die naturalistische Strömung unterscheidet die Werke dieser Zeit von denen älterer Meister, aber die spezifisch japanischen Eigentümlichkeiten der Stilisierung blieben dennoch beibehalten. In die altertümlich stilisierte Landschaft wurde der einzelne Fisch oder Vogel in realistischer Treue, oft sogar in bezug auf das Detail in übertriebener Kleinmalerei ausgeführt.

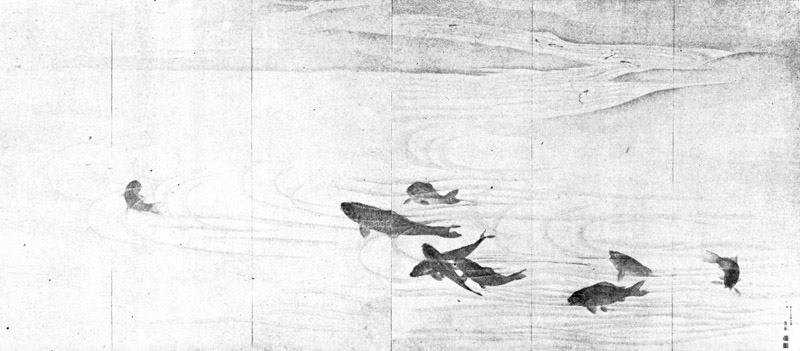

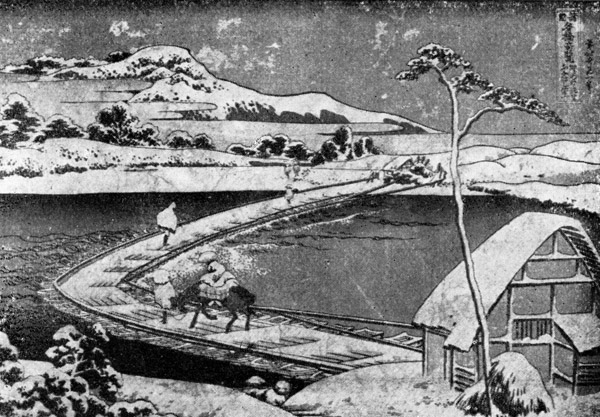

Nr. 132.

Sechsteiliger Wandschirm mit schwimmenden Fischen von Maruyama Okyo (1733 bis 1795).