|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als chinesische Wissenschaften und Techniken, Staatseinrichtungen und Gesetze allmählich aufgenommen waren und schließlich die Kenntnis der Schriftzeichen im Anfang des 5. Jahrhunderts hinzukam, begann für das japanische Volk eine Zeit hoher Kultur. Die Macht war in den Händen des Kaisers konzentriert, und die fremden kulturellen und wirtschaftlichen Einflüsse dienten zur Stärkung seiner Herrschaft. Am prunkvollen Hofe wurde ein geistiger und künstlerischer Mittelpunkt geschaffen, während das Volk in primitiver Schlichtheit verharrte.

Das 6. Jahrhundert brachte eine weitere mächtige Anregung durch die Einführung des Buddhismus. Zahlreiche Verehrungsstätten wurden errichtet, und die sie umgebenden Klöster wurden Sitze fortschreitender Kultur, nachdem die neue Religion zur Staatsreligion erhoben war.

Neben den einfachen schilf- und strohgedeckten Holzhäuschen und Hütten der Edlen und Bauern entstanden massige Bauten, deren mit Ziegeln gedeckte Dächer die Bedeutung des geweihten Ortes erkennen ließen. Blieben auch die alten Stile, der steinerne Unterbau und der Pfahlbau mit dem tief niedergehenden Dache erhalten, so wurden doch die Konstruktionen reicher ausgeführt, die Dächer mehr ausladend gestaltet und schließlich die chinesische geschwungene Linie des Zeltdaches eingeführt. Die Heiligkeit des Ortes wurde durch turmartige Pagoden besonders hervorgehoben.

Während der alte Shinto-Glaube in den Ahnenkultus und in der Verehrung natürlicher Kräfte bestand, wurde jetzt das heilige Bild zum Mittelpunkt der Anbetung. Buddhistische Gestalten, als Verkörperungen der verschiedenen Tugenden, wurden sowohl in Metall gegossen (Abbild. Nr. 14) wie in Holz geschnitzt. Es steht nicht fest, ob von eingewanderten koreanischen Priestern oder von Japanern die ältesten Figuren hergestellt sind. Jedenfalls können wir an ihnen den frühen buddhistischen Stil erkennen, wie er im Norden Indiens, aus griechischen Statuen entstanden, und in Turkestan und China zu hoher Blüte vervollkommnet war. Leider sind uns ebenso alte Figuren aus China nicht bekannt. Wie uns viele griechische Kunstwerke durch römische Kopien erhalten sind, so auch können wir aus den japanischen Arbeiten einen Rückschluß auf die chinesischen Originalwerke machen. Die Stellung der Figuren, der Faltenwurf, der Blattkranz am Sockel zeigen deutlich den griechischen Einfluß, und noch mehr die völlig griechischen Rankenmuster an einem Reliquienbehälter (Abbild. Nr. 15). Die gemalten Figuren könnten fast ebensogut der römischen Zeit oder der italienischen Renaissance angehören.

Nr. 14.

Kwannon-Statuette aus Gold- und Kupferlegierung.

Im kaiserlichen Hausschatz. 6. od. 7. Jahrhundert.

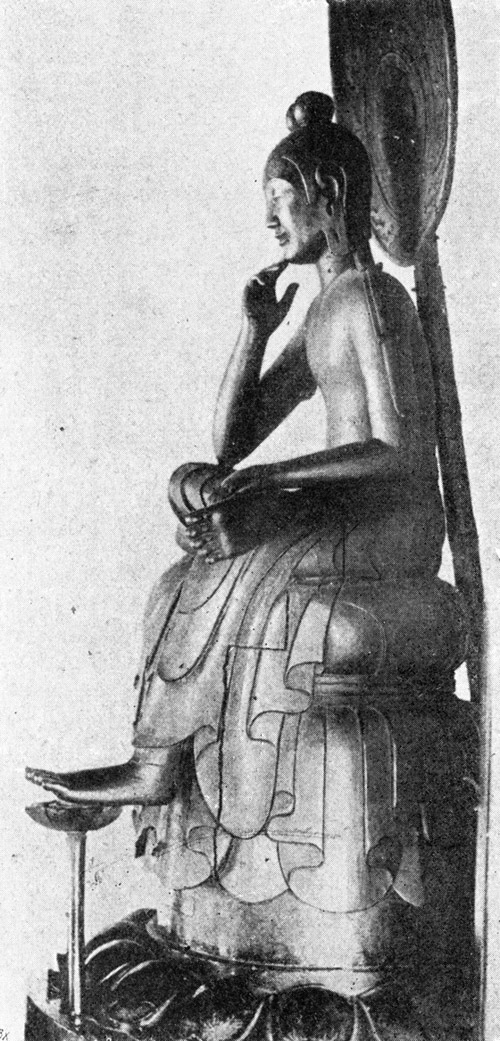

Während die griechische Kunst die natürlichen Verhältnisse des Körpers beibehalten hat, ist bereits im 5. Jahrhundert n. Chr. in China eine Dekadenzzeit angebrochen, deren überschlanke Gestalten wir im Nachklang auch in Japan (Abbild. Nr. 17) finden.

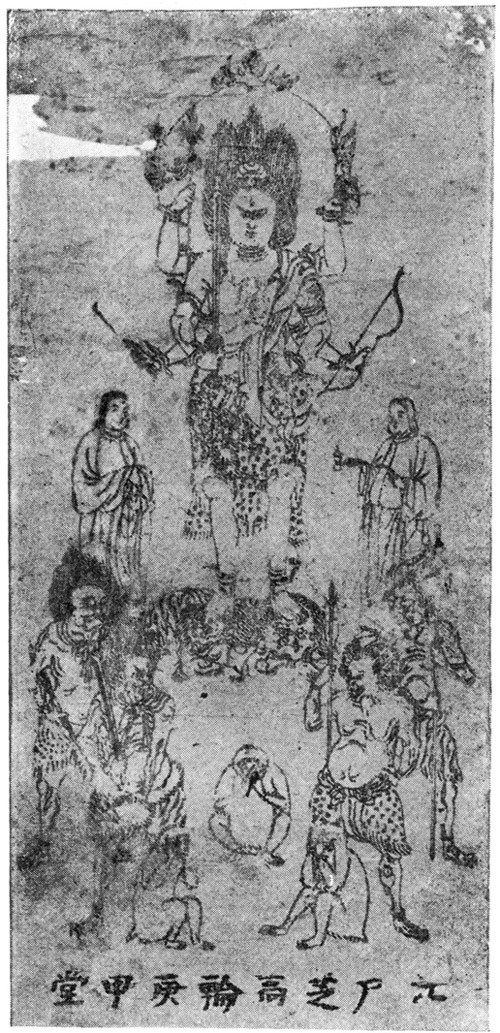

Neben den Buddha-Darstellungen wurden phantastische Figuren (Abb. Nr. 16) geschnitzt, deren unjapanische Rüstungen und maskenartig verzerrte Züge ihre Vorbilder in den in den letzten Jahren ausgegrabenen Schätzen Turkestans erkennen lassen. Entsprechend dem konservativen Sinne der Japaner wurden für gewisse Darstellungen, die einmal geschaffenen Formen stets beibehalten, und so blieb dieser griechisch-turkestanische Stil für buddhistische Gestalten auch für die Zukunft vorbildlich (Abbild. Nr. 19).

Daneben entwickelte sich eine lokale Kunst, die zwar bis zur modernen Zeit fast nie politische Persönlichkeiten, nicht den Kaiser oder den General, wohl aber den Priester, den Prediger der Lehre, darstellte. In dem Bestreben, Porträte zu geben, wurden die Proportionen des Körpers der Natur entlehnt und dem Gesichtsausdruck ein mehr realistischer Zug verliehen. Zuerst blieb der griechische Stil einer monumentalen einfachen Erfassung des lehrenden oder sinnenden Menschen beibehalten (Abbild. Nr. 18), aber allmählich wurde die zufällige Form im Gesicht und beim Faltenwurf stärker betont, und ein gewisser Übergang zur naturalistischen Wiedergabe begann etwa im 8. Jahrhundert (Abbild. Nr. 23). Wir sehen hier die Vorbereitung jener völlig realistischen Kamakura-Schule, die aus der monumentalen Statue eine zierliche Statuette schuf. Das klassische Vorbild griechischer Statuen bleibt in den Grundregeln erhalten, aber die Form der Kleider und die Stellung der Hände ist dem beginnenden japanischen Nationalgefühl entsprechend ausgeführt (vgl. S. 21).

Nr. 15.

Teil eines Reliquienbehälters, mit Bodhisatvas, farbig gemalt auf Holz.

Nr. 16.

Vyakara, Himmelsgeneral. Tonfigur, Nara.

Anfang 8. Jahrhundert.

Völlig ungriechisch, aber auch unjapanisch erscheinen uns lebendig erfaßte Figuren (Abbild. Nr. 20), deren nackte Körper in der späteren Entwicklung der japanischen Kunst keine Wiederholung finden. Schon im 8. Jahrhundert wurde in Nara eine sitzende, 16 Meter hohe Kolossalstatue Buddhas geschaffen, die aus lauter kleinen, in verlorener Form aneinandergegossenen Teilen hergestellt wurde. Neben dem Bronzeguß wurde in Holz geschnitzt und in Tonmasse geformt (Abbild. Nr. 23).

Die spätere Zeit zeigt raffiniertere und kostbarere Ausführungen, aber die klassische Größe der alten Skulpturen ist niemals wieder erreicht, und technische Verbesserungen sind nicht ersonnen. Die japanische Bildhauerkunst zeigt in ihren Anfängen unter fremdem Einfluß sofort eine so hohe Vollendung, daß die späteren Werke nur als schwächere Nachahmungen erscheinen.

Auch die chinesische Malerei fand Eingang in Japan. In Nara sind Freskomalereien aus dem 7. Jahrhundert erhalten, die in der linearen Ausführung mit ausgefüllten Farbflächen den turkestanischen Freskomalereien sehr ähneln. Die griechischen Vorbilder sind an Kostüm und Darstellung noch deutlich erkennbar. Ganz besonderer Wert ist auf eine uns heute zum Teil unverständliche, symbolische Fingerstellung gelegt. Leider sind die wenigen erhaltenen Reste so undeutlich oder in späteren Zeiten so schlecht restauriert, daß wir uns von der vollen Farbwirkung nicht mehr eine rechte Vorstellung machen können. Die häufigen Erdbeben haben die Weiterentwicklung der Architektur im Sinne des Steinbaues verhindert, so daß die Freskomalerei keine Gelegenheit zur Anwendung fand.

Nr. 17.

Kwannon, Göttin der Barmherzigkeit, Holzfigur, Nara.

Angeblich 6. Jahrhundert.

Interessant, aber an Qualität mit der gleichzeitigen chinesischen Malerei nicht vergleichbar, ist das älteste in Japan erhaltene Bild (Abbild. Nr. 21), das nachträglich als Porträt des Prinzen Shotoku benannt wurde, aber der Tracht nach erst aus dem Ende des 7. Jahrhunderts stammt. Die geschlossene Form der Figuren entspricht nicht der der buddhistischen Malweise, sondern erinnert an ältere Steinreliefs, bei denen die Kontur der Menschen in Silhouette, ohne Betonung der Hände und Füße dargestellt wurde. Jede Figur ist in sich ein geschlossener Rhythmus von Linien.

Nr. 18.

Asanga, indischer Priester, Holzskulptur. Ende 8. Jahrhundert.

Sei es, daß das vergängliche Material der Seide nicht gestattete, alte Bilder zu erhalten, sei es, daß die Kunst, in die zweidimensionale Fläche das Bild der Natur zu bannen, den japanischen Priester-Künstlern ein zu schwieriges Problem war, jedenfalls sind uns aus der frühen Zeit keine Malereien erhalten, die den Skulpturen ebenbürtig an die Seite gestellt werden könnten. Zwar wird von einer gefeierten Kanaoko-Schule berichtet, aber nur späte Kopien sind vorhanden, und diese zeigen meist eine buddhistische Malerei, die dem Stile der Turkestanfresken entspricht.

Nr. 19.

Buddhistisches Flugblatt.

Die völlige Beherrschung des Metallgusses hat auch die künstlerische Ausgestaltung vieler Schmuck- und Gebrauchsgegenstände in den Tempeln gestattet. So finden wir Reliefplatten, die bereits alle Techniken des Hoch-, Tief- und Mittelreliefs sowie durchbrochene Muster in technisch vollendeter Form zeigen (Abbild. Nr. 22). Der Schwung der Gewänder, die zierliche Handhaltung, die hingestreuten Ornamente lassen Malereien, die viel besser ausgeführt waren als das oben erwähnte Gemälde, als Vorbilder vermuten.

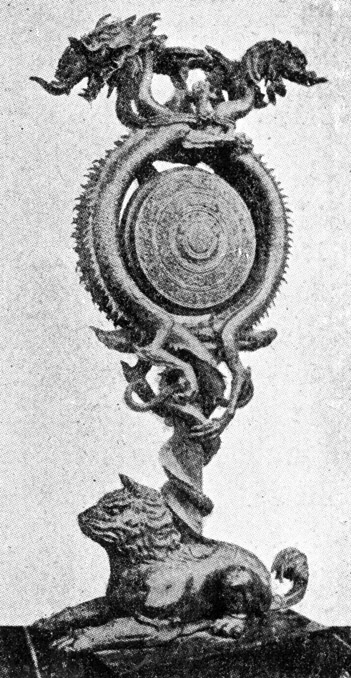

Und noch schwieriger ist der Guß in verlorener Form von einer gongförmigen Glocke, die von Drachen gehalten und von einem liegenden Löwen gestützt wird (Abbild. Nr. 26). Eine andere Technik der Metallbearbeitung zeigen die durchbrochenen Behänge einer Tempelfahne (Abbild, auf Titel). Bei diesen Metallarbeiten können wir nicht von einer Entwicklung der Kunst sprechen, sondern eine vollendete, hohe Kunst ist nach Japan übertragen, in meisterhafter Weise nachempfunden und den neuen Verhältnissen angepaßt.

Nr. 20.

Rhakan, den Tod Buddhas beklagend, aus Ton, mit weißem Kalküberzug,

Nara. 8. Jahrhundert.

Das japanische Reich war in den Welthandel der damaligen Zeit hineingezogen, und in viel höherem Maße, als wir bisher geahnt haben, scheinen Beziehungen zwischen Persien, Turkestan, China und Japan bestanden zu haben. Nicht bloß die Formen und Vorlagen sind von Land zu Land übertragen, sondern die Gegenstände selbst sind gewandert. Die Wasserkanne (Abbild. Nr. 25) mit eingelegten Steinen und dem gravierten, geflügelten Pferde, das niemals später in Japan vorkommt, sowie der Spiegel mit der persischen Rosette und Emaileinlagen (Abbild. Nr. 28), deren Technik wieder verloren ging, lassen die Einführung des fertigen Gegenstandes aus dem persischen Sassanidenreiche vermuten.

Nr. 21.

Prinz Shotoku mit zwei Söhnen.

Ende 7. Jahrhundert.

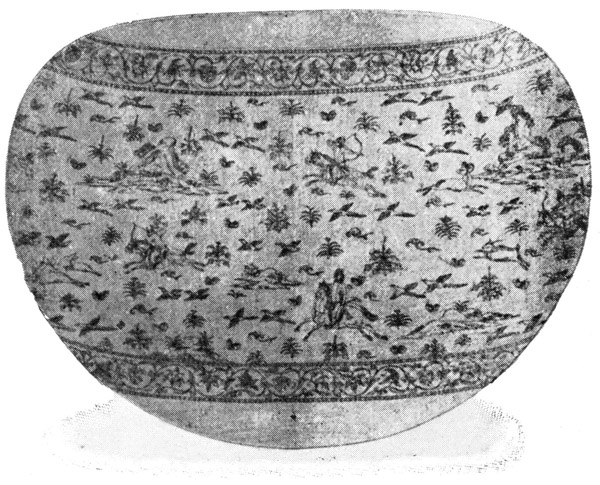

Desgleichen dürfte das herrliche Silbergefäß (Abbild. Nr. 24), dessen Gravierungen Jäger zu Pferde und verfolgtes Wild in lebendiger Charakteristik darstellen, nicht in Japan verziert sein. Jedenfalls fehlen Arbeiten in gleicher Vollendung aus einer etwas späteren Zeit. Das Modell des Reiters zu Pferde mit dem in Japan unbekannten kleinen Reiterbogen und die lebendige Darstellung der galoppierenden Pferde erinnern an Steinreliefs aus China. Die naive Zwischenstellung von einzelnen Pflanzen, Stauden und stilisierten Hügelskizzen zur Andeutung des Terrains ähneln ebenfalls altchinesischen Vorlagen. Dieser Stil bleibt für die spätere japanische Kunstentwicklung insofern von Bedeutung, als besonders der Metall- und der Lackkünstler diese primitive Andeutung im oblatenartigen Nebeneinander gern anwendet.

Von einem chinesischen Bilde aus dem 4. Jahrhundert n.Chr. im British Museum wissen wir, daß schon damals Lackmalereien in China üblich waren. Dem chinesischen Vorbilde dürfte auch ein bunter Papagei zwischen Blumen (Abbild. Nr. 27) nachgeschaffen sein. Mit dem Aufkommen der nationalen japanischen Kunst verschwindet eine derartige Auffassung vollkommen.

Nr. 22.

Seitenteil einer Laterne, Bronze.

8. Jahrhundert.

Am allerstärksten können wir den Einfluß des asiatischen Festlandes an den Stoffresten erkennen, die in den Tempeln zahlreich erhalten sind (Taf. I). Da finden wir in kreisförmiger Umrahmung mit stilisierten Weintrauben den Reiter zu Pferde, wie er den kurzen Bogen auf einen heranspringenden Löwen anlegt (4): ein Bild, das für die persische Kunst der Sassaniden charakteristisch ist. Der Löwe und ebenso die Weintraube sind in Japan unbekannt. Die Doppelseitigkeit (1, 3, 6) der Bilder ist typisch für westasiatische Kunst. Auch die reichen Pflanzen- (14), Kreis- (12) und Zacken- (10, 11) Ornamente, wie die geometrischen Muster (Abbild. Nr. 29), sind so wenig japanisch, daß sie in späteren Zeiten vollständig umgeformt oder als älteste Tradition nur für feierliche Veranlassungen nachgeahmt wurden.

Nr. 23.

Dosen-Rishi, Priester zur Zeit des Kaisers Nimmio, (834 bis 850),

Porträtstatue aus Tonmasse, Nara.

Mitte 9. Jahrhundert.

Um diese Zeit wurde der Grund gelegt zu jener Verzierungstechnik für Schwertbeschläge (Abbild. Nr. 31) und Stichblätter (Abbild. Nr. 30), welche in späteren Jahrhunderten den Weltruf japanischer Metall-Ziselierungen begründete.

So sehen wir in der Zeit der politischen Machtfülle der Kaiser das japanische Inselreich hineingezogen in die große Kultur und Kunst der damaligen asiatischen Welt. In kurzer Zeit hat das japanische Volk die hochstehende Kultur des benachbarten Festlandes in allen wesentlichen Zügen erfaßt und sich zu eigen gemacht. Unter den machtvollen Herrschern entstand eine Blüte der Plastik, des Bronzegusses und der Weberei, die in späteren Zeiten nicht mehr übertroffen werden konnte.

Was auf dem Festlande durch Wüstensand oder blutige Kriege verloren ist, hat ein gütiges Geschick auf den meerumspülten Inseln erhalten. Die frühgriechische Malerei, deren Ausklang wir nur von gewerblichen Vasenbildern kennen, ist hier in etwas umgestalteter Form erhalten.

Charakteristisch für alle Werke dieser Zeit ist, daß der eigenartige, rein japanische Stil der unsymmetrischen Rhythmik, den wir später kennen lernen werden, noch völlig unbekannt ist. Die Muster überziehen die volle Fläche spinnenwebartig. Fremdartige Vorbilder, wie die Kriegergestalten mit festländischer Bewaffnung oder die Löwenjagd, unter Benutzung des in Japan unbekannten kleinen Reiterbogens, werden kopiert, und nur vereinzelt die Darstellung nationalen Lebens versucht.

Die Kunst ist noch beschränkt auf den Gebrauch durch die Priester und die Großen des Verfertiger der Kunstwerke waren. Kirche und Kaiserhof waren nach chinesischem Vorbilde organisiert und hatten mit den Sitten zugleich die künstlerischen Vorlagen empfangen, die für gewisse, besonders kirchliche Darstellungen die Grundelemente bis zum heutigen Tage geblieben sind.

Es ist eine üppige, importierte Hof- und Tempelkunst, der jene nationalen Kunstprodukte fehlen, die, aus der Volksseele geboren, den Ausdruck der hohen sittlichen Ideale des eigenen Volkes darstellen. Es fehlt vor allem eine nationale Literatur und ihre künstlerische Illustration durch die Malerei. Erst im Mittelalter verherrlicht die Kunst auch die Taten der Ritter.

Nr. 24.

Hohlgefäß aus Silber, mit Rankenborte und Jagdszenen.

Datiert 766.

Nr. 25.

Wasserkanne mit geflügeltem Pferd, in Gold eingelegt; Drachenkopfdeckel mit Augen aus blauen Steinen.

Vielleicht persische Arbeit.

Nr. 26.

Gongförmige Glocke, Nara.

8. Jahrhundert.